Neue Ausbildungs- und Berufsprofile im Naturschutz

Abstracts

Anhand eines innovativen Ausbildungsangebotes an der Fachhochschule Kärnten (Österreich) wird die voranschreitende Ausdifferenzierung von Naturschutzberufen sichtbar gemacht und diskutiert. Die akademische Ausbildung zur „Naturschutzfachkraft“ wird in den Zusammenhang mit der notwendigen Professionalisierung von Naturschutz sowie mit der zunehmenden Nachfrage nach naturschutzpraktischen und naturschutztechnischen Kompetenzen gestellt. Wichtig sind im Berufsumfeld Naturschutz nicht zuletzt eine selbstreflektive Kompetenz und eine kritische Distanz zum eigenen Naturbild.

New training profiles and job profiles in nature conservation

Thanks to an innovative training offer from Carinthia University of Applied Sciences (Austria), progressive differentiation of nature conservation professions is being made visible and discussed. The academic training required to become a nature conservation expert is linked to the requisite professionalisation of nature conservation, as well as increasing demand for practical and technical conservation expertise. In professional nature conservation, it is important to reflect on one’s competence and to have a critical analysis of one’s image of what nature is.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Im Oktober 2017 ist an der Fachhochschule Kärnten die akademische Ausbildung zur Naturschutzfachkraft gestartet. Damit soll dem Bedarf nach immer spezifischeren Qualifikationen im Naturschutz entsprochen werden. Neue Technologien, sich wandelnde gesellschaftliche Bedürfnisse und eine fortschreitende Spezialisierung und Differenzierung der wirtschaftlichen Aktivitäten bringen laufend neue Berufe hervor. Dies ist auch im dynamischen Bereich des Naturschutzes zu beobachten (vgl.Hunteret al. 2016).

In einem größeren Kontext wird dieser wachsende Bedarf unschwer erkennbar und erklärbar: Naturschutz lässt sich ideen- und institutionengeschichtlich ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen (vgl.Pichler-Koban & Jungmeier2015). Mit der zunehmenden Wirkmächtigkeit dieses gesellschaftlichen Anliegens setzt in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine zunehmende Professionalisierung ein, die ab den 1970er-Jahren manifest wurde. Meilensteine der internationalen Naturschutzgeschichte wie die Begründung des MaB-Programmes (1970), die Ramsar-Konvention zum Schutz der Feuchtgebiete (1971), die Welterbe-Konvention (1972), die Gründung des UN-Umweltprogramms UNDP (1972) und nicht zuletzt auch das Europäische Naturschutzjahr (1970) zogen eine erste Welle der Institutionalisierung des Naturschutzes nach sich. Dadurch entstand vor allem im öffentlichen Sektor ein zunehmender Bedarf nach qualifizierten Expertinnen und Experten. Ab den 1990er-Jahren begannen weitere Konventionen (Alpen-Konvention 1991, Biodiversitätskonvention 1992) und insbesondere die europäischen Richtlinien zum Vogelschutz (1979) und zum Schutz der europäischen Fauna, Flora und Habitate (1992) sowie eine Reihe von nationalen Gesetzen ihre Wirkung zu entfalten. Der Bedarf nach naturschutzfachlicher und naturschutzrechtlicher Expertise stieg sprunghaft an und zog vor allem im privatwirtschaftlichen Bereich die Entwicklung neuer Organisationen, Berufsbilder und Aufgabenfelder nach sich. Für diese neuen Aufgaben stellten sich Fragen nach Berufszulassung, Konzessionen, Befähigungsnachweisen und Zulassungen, wodurch schrittweise neue Berufsbilder und neue Branchen entstanden.

2 Naturschutzberufe

Bislang gibt es keine systematische Kategorisierung von Naturschutzberufen. Der Versuch vonHunteret al. (2016) fokussiert auf akademische Ausbildungen und greift zu kurz. Die Berufsinformationssysteme in Deutschland, der Schweiz und Österreich (arbeitsagentur.de, berufsberatung.ch, ams.at) liefern unter dem Schlagwort „Naturschutz“ nur sporadische Treffer. Die Grenzen zu Umwelttechnik und Umweltberatung, Abfallwirtschaft, Mobilitätsberatung, Verkehrs- und Raumplanung, Nachhaltigkeitsthemen sowie Land- und Forstwirtschaft sind unscharf. Für Deutschland liefertMitlacher(2002) eine Zusammenstellung von Berufsausbildungen im Naturschutz sowie eine definitorische Annäherung an den Begriff „Naturschutzberuf“. BBN & GfÖ (2017) legen für den akademischen Bereich eine hilfreiche Gliederung in Berufsgruppen sowie einen Katalog jeweils relevanter Kompetenzen vor.

Für den vorliegenden Beitrag möchten die Autoren den im Weiteren wiederholt verwendeten Begriff Naturschutzberuf weiter fassen. Demnach ist ein Naturschutzberuf die professionelle Auseinandersetzung mit Naturschutz, wobei das Spektrum der Tätigkeiten von der praktischen Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen bis hin zur theoretisch-wissenschaftlichen Beschäftigung mit Naturschutz reicht (vgl. Abb. 1). Modernen Naturschutzberufen ist zudem eine große Spannbreite unterschiedlicher Ausgangsdisziplinen hinterlegt. Für verschiedene Aus- und Weiterbildungsformate bedeutet dies, dass sie ein sehr klares Profil, eindeutige Schwerpunkte und klar formulierte Lernziele haben müssen. Die Autoren möchten dies am Beispiel einer Ausbildung zur zertifizierten „Naturschutzfachkraft“ an der Fachhochschule Kärnten untersuchen und zur Diskussion stellen. Die Naturschutzberufe haben in den letzten Jahren eine erhebliche inhaltliche Verbreiterung erfahren.

3 Ausbildung zur „Naturschutzfachkraft“

Der Zertifikatslehrgang „Naturschutzfachkraft“ wird an der Fachhochschule Kärnten (Studiengang für Bauingenieurwesen) seit 2017 angeboten (www.fh-kaernten.at/wbz). Die Absolventinnen und Absolventen sollen befähigt werden, praktische Naturschutzmaßnahmen in der Bau- und Rohstoffwirtschaft, in der Wasserwirtschaft, im Wegebau, im Management von Verkehrswegen (Straße, Bahn) sowie in öffentlichen Infrastrukturen eigenständig vorzubereiten, praktisch umzusetzen und zu überprüfen (Jungmeier2017a, b).

Im Lehrgang soll eine Gesamtübersicht relevanter naturschutzpraktischer Methoden angeboten werden, um

- Behördenauflagen im Baugeschehen nach dem Stand der Technik auszuführen,

- Naturschutzprojekte von Vereinen, Initiativen und Gemeinden sachgemäß umzusetzen und

- Natur- und Artenschutz im privaten und kommunalen Bereich erfolgreich zu gestalten.

Die Ausbildung umfasst einen Einführungsteil (z. B. Naturschutzbiologie, Naturschutzrecht, Naturschutzberufe etc.), Gerätekunde und Technik (z. B. Fotofallen, Telemetrie, Drohnen, Bodenbohrer, spezielle Hard- und Software etc.) sowie einen naturschutzpraktischen Hauptteil. Hier werden zentrale Kompetenzen „outdoor“ am Objekt vermittelt und geübt (Abb. 2, 3).

Der Bedarf an praxisnah ausgebildeten Naturschutzfachkräften besteht im Bereich von Baufirmen und im Baustellenmanagement, in der öffentlichen Verwaltung, in Fach- und Planungsbüros, Naturschutzverwaltungen, -organisationen und -einrichtungen sowie im Bereich der Kommunen (Bauhöfe).

Die Ausbildung wird in Kooperation zwischen der Fachhochschule Kärnten und dem E.C.O. Institut für Ökologie (www.e-c-o.at) angeboten. Eine Reihe von Expertinnen und Experten aus Österreich stehen für die einzelnen Lehreinheiten zur Verfügung. Der Lehrgang ist zeitlich in Modulen organisiert, wobei innerhalb von einem Jahr 30 Anwesenheitstage zu absolvieren sind. Die Ausbildung findet ihren Abschluss mit einem praktischen Projekt und einer kommissionellen Prüfung (Abb. 4). Die Übersicht der Lehrinhalte ist in Abb. 5 dargestellt.

4 Die Funktion Naturschutzfachkraft

4.1 Bedarf an praxistauglicher Naturschutzkompetenz „vor Ort“

Als ein wesentliches Aufgabenfeld für die zukünftigen Naturschutzfachkräfte wird die Umsetzung von Naturschutzauflagen in größeren und kleineren Bauprojekten gesehen. Aus den Behördenverfahren ergeben sich je nach naturschutzfachlicher und rechtlicher Ausgangslage unterschiedliche Auflagen für eine Bewilligung. Diese beziehen sich meist auf den „Stand der Technik“, sind inhaltlich oft nicht präzisiert bzw. nicht auf die Detailsituation abgestimmt und berühren naturschutzfachlich sehr unterschiedliche Fachbereiche. Die folgende Darstellung soll anhand ausgewählter Auflagen illustrieren, welche praktischen und technischen Anforderungen für die Umsetzung sich aus den jeweiligen Auflagen ergeben.

- Im Zuge eines Wegebaus im alpinen Gelände sind die neu entstandenen Böschungen kleinflächig mit einer standortgemäßen Einsaat sachgerecht zu begrünen. Es stellen sich bei der Umsetzung auf der Baustelle zahlreiche Fragen. Nachdem zunächst geklärt ist, welche Begrünungstechnik zur Anwendung kommt, wie der Untergrund bereitet wird und wie die Einsaatmischung zu konfigurieren ist. Welche Arten sind am entsprechenden Platz standortgemäß, naturschutzfachlich sinnvoll und gleichzeitig funktional, welche davon können eingesät werden? Soll das Saatgut in der Umgebung gewonnen oder beschafft werden? Wie ist das Saatgut zu beziehen, wie ist es zu lagern, zu transportieren und auszubringen? Für den Abschluss der Arbeiten ist zudem zu klären, wie Erfolgskontrolle und eine etwaige Nachsaat zu organisieren sind und ab wann die Einsaat als erfolgreich betrachtet werden kann.

- Im Zuge einer Baumaßnahme soll ein Amphibiengewässer verschüttet und die Amphibienpopulation vollständig und sachgerecht geborgen werden. Im Baufeld stellt sich nun die Frage, wie dies praktisch zu bewerkstelligen ist, welche Amphibienarten in welchem Entwicklungsstadium betroffen sind, zu welchem Zeitpunkt die Maßnahmen am besten durchgeführt werden, wie und mit welchen Mitteln und Techniken die Amphibien schonend gefangen, wie sie artgerecht transportiert, wo und wie sie wieder freigelassen werden können. Wie kann zudem sichergestellt werden, dass die Populationen vollständig erfasst sind, die Tiere keine Krankheiten (etwa Chytridiomykose) in andere Populationen übertragen und auch, wie sie an einer Rückwanderung gehindert werden können?

- In einem Seebereich mit Badenutzung ist eine Ufersicherung mit ingenieurbiologischen Maßnahmen (Weidenfaschinen und Weidenspreitlagen) zu begründen. Dazu muss der phänologisch richtige Zeitpunkt gewählt und gefunden werden, die passende Weidenart identifiziert, das Weidenmaterial beschafft und geliefert, plangemäß eingebaut, die Pflanzung gegen Betritt und Vandalismus gesichert und bis zum Anwachserfolg beobachtet und betreut werden.

Ähnlich art-, habitat- und standortsspezifisch gestalten sich auch Maßnahmen wie die Sicherung von an der Baustelle angrenzenden Biotopen , die Anbringung geeigneter Vogelschlagsicherungen an Gebäuden und Anlagen , das Freihalten der Baustelle von Neophyten , die sachgerechte Übertragung der Rasensoden , die Bergung, Zwischenlagerung und Wiederverwendung von Wurzelmaterial , etwa zur Ufersicherung, die sachgemäße Umlegung des Bachlaufes unter systematischer Sicherung der Fischfauna und des Makro-Zoobenthos , die Wiederherstellung des verschütteten Auwaldbestandes, die Entnahme von Gehölzen ausschließlich außerhalb der Brutzeiten oder die Schonung bzw. Wiederherstellung von Schilfbeständen im Zuge eines Stegeinbaus (vgl. Abb. 6, 7)

Das Wesen dieser Aufgaben, ihre Kleinteiligkeit, ihr hoher logistischer Aufwand, die Abhängigkeit von Jahreszeiten, Witterung und Expertenwissen sowie die Unvorhersehbarkeit biologischer ökologischer Prozesse stellen hohe Anforderungen an das Baumanagement. Auftretende Probleme werden im Druck des Baugeschehens oft zulasten der Natur „gelöst“ oder eskalieren, was zu erheblichen Verzögerungen, Kosten und Folgeproblemen führen kann.

4.2 Aufgaben und Berufsumfeld der Naturschutzfachkraft

Effektiven Problemlösungen vor Ort steht nicht zuletzt die große Zahl unterschiedlicher Beteiligter (verschiedene Ansprechpersonen auf der Baustelle, unterschiedliche Experten, Vertreter von Behörden und Bauaufsichten) entgegen. Dies ist in Abb. 8 (links) dargestellt. Die neue Funktion der Naturschutzfachkraft (Abb. 8, rechts) soll die einschlägigen Aufgaben bündeln, verstehen und koordinieren. Dadurch soll die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen fachlich besser und vor allem effektiver und damit kostengünstiger erfolgen können.

Dabei ist die Naturschutzfachkraft nicht als eigenständiger Beruf, sondern als Funktion im Baugeschehen definiert. Ähnlich etwa einer Sicherheitsfachkraft oder einer Ombudsfunktion hat die Naturschutzfachkraft eine technische Aufgabe auf der Baustelle und nimmt die Agenden des Naturschutzes zusätzlich wahr.

Damit ist die Naturschutzfachkraft an der Schnittstelle unterschiedlicher Beteiligter (Abb. 9), insbesondere die Ansprechfunktion für externe Experten, Behörden und Bauaufsicht einerseits und den Entscheidungsträgern im Baugeschehen andererseits verortet. Unter Umständen kann die Naturschutzfachkraft auch Ansprechpartner für Anrainer und Öffentlichkeit in speziellen Naturschutzfragen sein.

4.3 Zentrale Kompetenzen einer Naturschutzfachkraft

Aus diesen Aufgaben lässt sich das Kompetenzprofil einer Naturschutzfachkraft ableiten. Neben bestimmten persönlichen Kompetenzen (s. u.) sind Fachkenntnisse in unterschiedlichen Bereichen erforderlich. Zunächst soll die Naturschutzfachkraft über die notwendigen rechtlichen Grundkenntnisse verfügen, die es erlauben, die entsprechende Fragestellung im Rechtsgebäude zu verorten (wesentliche Rechtsbegriffe, Typologie von Umweltverfahren, Verfahrensbeteiligte und Verfahrensläufe, europäisches und österreichisches Naturschutz- und Umweltrecht im Überblick, Verwaltungsverfahren und Instanzenzug, Lesen und Interpretieren eines Bescheides). Zudem ist eine profunde Orientierung im Baustellenwesen erforderlich (Baumanagement, Grundlagen von Bauabläufen, Maschinenkunde und Baubetrieb, Vertragswesen im Baumanagement, Projektmanagement), um die Naturschutzmaßnahmen optimal in die Abläufe auf einer Baustelle zu integrieren.

Im naturschutzfachlichen Bereich stehen zwar die naturschutzpraktischen Kompetenzen im Vordergrund, eine Kenntnis wesentlicher Begriffe, Konzepte und Methoden aus Naturschutzbiologie und Naturschutzökologie (Taxonomie und Artenschutz, Populationsbiologie, Rote Listen, internationale und europäische Standards und Prinzipien) ist jedoch ebenfalls wesentlich. Im Hinblick auf die praktischen Erfordernisse vor Ort steht die gute Kenntnis der verschiedenen Schutzgüter (insbesondere Biotope und Lebensräume, Amphibien, Fische, Säugetiere, Vögel ausgewählte Wirbellose) und deren konkrete Ansprüche im Vordergrund. Letztlich haben im Naturschutz zahlreiche neue Technologien Einzug gehalten, deren Kenntnis und praktische Anwendung bedeutsam sind (Barcoding, Drohnen, Laser-Scans, Kamerafallen, Bat-Corder etc.).

Neben den technischen und fachlichen Kompetenzen sind auch persönliche Kompetenzen gefragt. Konfliktfähigkeit wird ebenso verlangt wie ein guter Umgang mit unterschiedlichen und widersprüchlichen Meinungen. Umsichtig, analytisch, sachlich, präzise und verlässlich sind zudem wichtige Eigenschaften einer Naturschutzfachkraft. Diese Eigenschaften versetzen eine Naturschutzfachkraft in die Lage:

- naturschutzfachliche Qualitätssicherung im weitesten Sinne zu betreiben,

- Probleme (frühzeitig, vorzeitig) zu erkennen und zu beurteilen,

- Lösungsvorschläge zu entwickeln und zu vertreten,

- Chancen und Gelegenheiten zu erkennen und in Win-win-Situationen zu nutzen,

- Konflikte vorwegzunehmen und zu „entschärfen“,

- als Ansprechpartner für unterschiedliche Interessen und Akteure zu fungieren.

4.4 (Selbst-)Reflektivität und Wissen um das eigene Naturbild

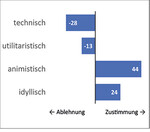

Naturschutzberufe sind oft durch Konfliktsituationen und eine gewisse Exponiertheit charakterisiert. Neben unterschiedlichen Interessen stehen dabei oft auch gegensätzliche Naturbilder miteinander im Widerstreit.Langer(1992) hat in diesem Zusammenhang folgende vier archaische Naturbilder – also Vorstellungen von und über Natur – identifiziert, die Naturschutzkonflikten hinterlegt sind bzw. hinterlegt sein können:

- Idyllisches Naturbild: Der Mensch soll in der Natur wie ein Gärtner sein, der diese hegt und pflegt.

- Animistisches Naturbild: Die Natur hat ihren eigenen Wert, den die Menschen respektieren sollen.

- Utilitaristisches Naturbild: Die Natur ist für den Menschen geschaffen, damit er sie für seine Zwecke nutzt.

- Technisches Naturbild: Die Natur ist voller Gefahren, die durch Technik eingedämmt werden müssen.

Das Naturbild einer Person oder einer Gruppe lässt sich leicht am Grad der Zustimmung oder Ablehnung der jeweiligen Aussagen ermitteln (vgl. Abb. 10). Für professionelle Naturschutzarbeit ist die Kenntnis unterschiedlicher Naturbilder von Bedeutung, da diese die Meinungsbildung zu Naturschutzthemen (mit-)bestimmen. Die Einschätzung des eigenen Naturbildes hilft zudem, eigene Meinungsbilder (besser) zu verstehen und zu argumentieren. Konflikttheoretisch sind viele Probleme imNaturschutz aporetischer Natur. Aporetische Konflikte sind durch das Zusammentreffen von drei Eigenschaften charakterisiert. Es gibt 1.) zwei (oder mehr) einander widersprechende Positionen, die 2.) beide „wahr“ und 3.) voneinander abhängig sind (Jungmeieret al. 2016,Ossimitz&Lapp2007). Der Umgang mit diesen im Naturschutz häufigen Konflikten erfordert es zunächst, diese zu erkennen und eine „Konfliktlösung als Prozess“ zu entwickeln (Ossimitz&Lapp2007, S. 205).

5 Diskussion und Ausblick

Der Beitrag zeichnet das Entstehen neuer Berufsbilder und neuer Funktionen im Naturschutz am Beispiel der Ausbildung zur Naturschutzfachkraft nach. Die neuen Berufsbilder werden als Ausdruck einer tief greifenden Professionalisierung von Naturschutz in den letzten Jahren, insbesondere der letzten beiden Jahrzehnte interpretiert. Dabei zeigt sich, welch hochspezialisierte und spezifische Funktionen existieren und welche Kompetenzen notwendig sind, um dem gesellschaftlichen Auftrag, die Natur bestmöglich zu schützen, nachkommen zu können.

Naheliegender Weise bedeutet die Professionalisierung auch einen zunehmenden Ausbildungsbedarf. Gerade in diesem Bereich scheinen jedoch akademischer Diskurs und praktischer Bedarf weit auseinanderzuliegen. Es ist daher wichtig, sich konsequent ein Bild der (neuen) Naturschutzberufe zu machen, den resultierenden Qualifizierungsbedarf zu reflektieren und weitere praxisnahe Lehrgänge und Ausbildungen zu entwickeln. Unabdingbar ist es, die Rahmen- und Arbeitsbedingungen im professionellen wie im ehrenamtlichen Naturschutz (weiter) zu verbessern.

Literatur

BBN, GfÖ (Berufsverband Beruflicher Naturschutz, Gesellschaft für Ökologie; 2017): Positionspapier: Allgemeine Anforderungen für die Hochschulausbildung in Studiengängen im Bereich Naturschutz. www.bbn-online.de.

Hunter,M.L.,Lindenmayer,D.B.,Calhun,A.J.K. (2016): Saving the Earth as a Career. Wiley, 204 S.

Jungmeier,M. (2017a): Ausbildung zur Naturschutzfachkraft an der Fachhochschule Kärnten. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (6), 202-203 S.

–(2017b): Fachhochschule Kärnten: Neue Ausbildung zur Naturschutzfachkraft. Natur und Landschaft 232-232 S.

–,Rauch,F.,Hübner,R.,Elmenreich,W. (2016): Aporetische Konflikte – Lernpotenziale im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Illustrationen am Beispiel nachhaltiger Regionalentwicklung. Journal of Science-Society Interfaces (1), 57-63 S.

Mitlacher,G. (2002): Berufsausbildung im Naturschutz. Studie im Auftrag des Bundesverbandes Beruflicher Naturschutz e.V. (BBN), Rheinbach.

Pichler-Koban,C.,Jungmeier,M. (2015): Naturschutz, Werte, Wandel. Die Geschichte ausgewählter Schutzgebiete in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Haupt, Bern.

Umweltdachverband (2010): ISOnatura. Qualität von Naturschutzverfahren. Wien.

Fazit für die Praxis

- Im Naturschutz lässt sich derzeit eine rasante Ausdifferenzierung von Berufs- und Aufgabenfeldern konstatieren. Diese sind Ausdruck einer zunehmenden Professionalisierung des Sektors.

- Mit dieser Entwicklung eröffnen sich Möglichkeiten für neue Berufsbiografien, Einkommen und Dienstleistungen. Diese Felder gilt es zu erkennen, zu beschreiben und – in vielen Fällen wohl zunächst – experimentell zu bespielen und zu nutzen.

- Unverzichtbar sind dabei entsprechende Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote. Doch während das Angebot an „allgemeinen“ Ausbildungen und Studiengängen zu Ökologie, Biodiversität, Ressourcenmanagement und Naturschutz groß und gut ist, gibt es einen wachsenden Bedarf an berufs- und aufgabenorientierten Ausbildungen.

Kontakt

Dr. Michael Jungmeier leitet seit 1992 das international tätige E.C.O. Institut für Ökologie in Klagenfurt (Österreich). Studium der Vegetationsökologie (Graz, Wien) und der Humangeografie (Greifswald). Arbeitsschwerpunkte: Naturschutz im 21. Jahrhundert, Beratung, Planung und Forschung für Schutzgebiete, Mensch-Umweltbeziehungen.

FH-Prof. DI Dr. Martin Schneider ist Professor für Baustofftechnologie im Studiengang für Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Kärnten und wissenschaftlicher Leiter des Zertifikatslehrgangs „Naturschutzfachkraft“.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.