Naturnähe der Buchenwaldkomplexe im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Abstracts

Seit dem 1. Januar 2004 wird die natürliche Entwicklung eines naturnahen Rotbuchenwald-Komplexes im Nationalpark Kellerwald-Edersee auf großer, unzerschnittener Fläche geschützt. Auf über 90 % der Nationalparkfläche entwickelt sich seitdem Natur unter Prozessschutzbedingungen.

Die Parameter Naturnähe bzw. Hemerobiegrad werden herangezogen, um die Entwicklung der Buchenwälder zu beschreiben und zu bewerten. Für die Dokumentation der Naturnähe zum Zeitpunkt der Ausweisung des Nationalparks werden unterschiedliche methodische Ansätze gegenübergestellt und nach ihrer Aussagekraft in Prozessschutzwäldern bewertet. Ziel ist, die zukünftige Entwicklung der Wälder im Nationalpark adäquat einzuschätzen.

Alle verwendeten Methoden zusammen erweisen sich zunächst als geeignet, die Naturnähe des Ausgangszustands zu erfassen. Die Methodik erreicht aber ihre Grenzen bei der Analyse und Beschreibung des Strukturreichtums naturnaher Wälder. Um dies für die zukünftige Waldentwicklung hin zu sekundären Urwäldern zu leisten, sind daher folgende methodische Anpassungen notwendig: a) eine deutliche Spezifizierung der Naturnäheeinstufung für konkrete Biotopzustände; b) die Definition weiterer Habitatstrukturen, die die im Prozessschutz einsetzende Walddynamik abbilden.

Darüber hinaus wurden typische Habitatstrukturen über die gutachterliche Einschätzung der Naturnähe mit dem Reife- und Entwicklungsgrad der Buchenwälder in Beziehung gesetzt. Dies geht weit über die herkömmliche Hemerobie- und Naturnähebewertung von Wäldern auf Grundlage der potenziellen natürlichen Vegetation hinaus.

Abstract

Since 2004, a natural European beech forest complex in Kellerwald-Edersee National Park developed under process protection conditions in a large, uncut area. The parameters naturalness and hemeroby are used for evaluation in order to be able to describe the development processes and to evaluate their status, for example for the beech forests of the National Park. For the documentation of the naturalness at the date of designation, methodically different approaches are applied, compared and evaluated according to the possibilities and limits of their validity in process protection forests. The aim here is to be able to classify and evaluate the future development of the forests in the National Park adequately.

As a result, all applied methods initially prove to be suitable for detecting the naturalness of the initial state. It has also been shown that the methodology has currently reached its limits in describing the structural richness of semi-natural forests: as preliminary sample surveys have shown, methodological adaptations are necessary for the assessment of future forest development through to secondary virgin forests. In addition, a) various specifications of the naturalness classification have been made, and b) the need for definitions of further habitat structures, necessary for the description of forest dynamics, have been worked out. In addition, habitat structures of beech forests were correlated with the degree of maturity and development of the beech forests via expert evaluation of naturalness. This goes far beyond the traditional hemeroby and naturalness evaluation of forests based on potential natural vegetation.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Zum 1. Januar 2004 wurde der nördliche, an den Edersee angrenzende Kellerwald mit einer Größe von 5 738 ha als Nationalpark ausgewiesen. Schutzzweck des Nationalparks ist der Prozessschutz („Natur Natur sein lassen“) auf mindestens 75 % seiner Fläche (§ 1 Nationalparkverordnung). Geschützt werden ein für Europa bedeutender Lebensraum, der bodensaure Buchenwald, und dessen natürliche Dynamik (Nationalparkamt 2008). Aktuell ist bereits auf über 90 % der Fläche Prozessschutz wirksam. Auf diesen Flächen bietet der Nationalpark dem Wald Raum für natürliche Entwicklungsprozesse und wildlebenden Tieren wie Luchs, Wildkatze, Großvögeln, Fledermäusen sowie Xylobionten Rückzugsgebiete (Frede 2007).

Rotbuchenwälder als Klimaxvegetation sind vegetationsgeschichtlich ein spezifisch europäisches Phänomen (Knapp 2007). Sie gehören global zu den stark gefährdeten Lebensräumen und sind auch in ihrem mitteleuropäischen Kernareal aus landnutzungsgeschichtlichen Gründen stark zurückgegangen. Natürlicherweise würden Buchenwälder etwa zwei Drittel der Landfläche Deutschlands einnehmen, aktuell besitzen sie aber nur noch eine Ausdehnung von weniger als 5 % (Knapp et al. 2008).

Aber auch qualitativ sind Buchenwälder stark gefährdet: Die noch verbliebenen Buchenwälder sind infolge ihrer Nutzung in ihrer Struktur grundlegend verändert. So gibt es kaum mehr Altwälder mit „vollständigem“ Arteninventar und natürlicher Strukturvielfalt und nur noch wenige naturnahe Buchenwälder von großer zusammenhängender Fläche. Strukturreiche Alterungs- und Zerfallsphasen, die je nach Standort in etwa ab einem Waldalter von 180–200 Jahren beginnen und für den Großteil des Artenreichtums dieses Lebensraums verantwortlich zeichnen, sind auf kleine Restflächen zurückgedrängt. Der Anteil der Buchenwälder, die älter als 160 Jahre sind, ist so auf 0,16 % der Buchenwälder Deutschlands beschränkt (Knapp 2007). Deutschland trägt somit auf nationaler wie auf europäischer und globaler Ebene besondere Verantwortung für den Erhalt und die naturschutzgerechte Entwicklung von Buchenwald-Ökosystemen.

Der Nationalpark Kellerwald-Edersee bietet mit seiner naturnahen Bestockung, seiner Kompaktheit sowie der reliefbedingten Standortvielfalt und seiner Altersstruktur sehr gute Voraussetzungen für ein Buchenwald-Schutzgebiet und die Etablierung natürlicher Prozesse im Buchenwald. Als einer der letzten weitläufigen, von Straßen und Siedlungen unzerschnittenen Rotbuchenwald-Bestände Mitteleuropas gewährleistet er zudem großflächige Störungsfreiheit (Frede 2014, Nationale Naturlandschaften 2011). Weiterhin beherbergte er zu Beginn seiner Ausweisung bereits 3 739 ha Buchenwaldbiotope i. e. S., in deren fortgeschrittener Altersverteilung ein gewaltiges Potenzial zur Entwicklung sekundärer Buchenurwälder steckt: Bereits 2 446 ha dieser Bestände waren älter als 120 Jahre und 1 315 ha gar älter als 160 Jahre (Hessen-ForstFIV 2006), so dass die im Wirtschaftswald so seltene Alterungs- und Zerfallsphase sich zeitnah ausbilden und der Waldzyklus sich in naher Zukunft schließen kann. Fast ein Drittel des Schutzgebietes blieb bereits vor der Nationalparkausweisung als Grenzwirtschaftswald oder Naturschutzfläche viele Jahre ohne nennenswerte Nutzung. Dies und besonders auch das Vorhandensein kleiner Urwaldrelikte (Frede 2009) sind weitere wesentliche Faktoren, die den Kellerwald für die Entwicklung von Urwäldern aus zweiter Hand besonders hervorheben.

2 Aufgabenstellung

Die Dokumentation des Entwicklungsfortschritts auf dem Weg zur „Wildnis von morgen“ ist eine der zentralen Fragestellungen von Forschung und Monitoring im Nationalpark (Frede 2010). Die Naturnähe stellt hierbei den entscheidenden Parameter dar, der den Entwicklungsstand der Wälder im Nationalpark Kellerwald-Edersee auf dem Weg zum (sekundären) Urwald beschreibt.

Nach der Ausweisung zum Nationalpark folgte in den Jahren 2005/2006 eine Phase der Erstinventarisierung. Zahlreiche Daten wurden unter verschiedenen Gesichtspunkten erhoben und festgehalten, um den Schutzgegenstand in seinem Ausgangszustand detailliert und fundiert zu charakterisieren. Unter anderem wurde eine flächendeckende, großmaßstäbliche Biotoptypenkartierung (Maßstab 1 : 5000) durchgeführt (PNL 2006), die neben Daten zur Physiognomie des Standortes, zur aktuellen Artenausstattung und Vegetation und zu zahlreichen Habitaten und Strukturen des Bestandes auch Einschätzungen zur potenziellen natürlichen Vegetation der Standorte und zur Naturnähe der angetroffenen Waldbiotoptypen enthält.

Die Ergebnisse vertiefender Naturnäheanalysen auf der Datenbasis von 2006 wurden im Nationalpark-Forschungsband (Menzler & Sawitzky 2015) veröffentlicht. In seinem zweiten Teil beschäftigt sich dieser Band mit der Frage: „Wie natürlich sind die Wälder im Nationalpark Kellerwald-Edersee?“ Er stellt dabei den Entwicklungszustand zum Zeitpunkt der Nationalparkausweisung dar und zeigt auf, welche vielfältigen und weitreichenden Möglichkeiten für die Naturwald- und Ökosystemforschung im Datenpool der flächendeckenden, großmaßstäblichen Nationalpark-Biotoptypenkartierung liegen und zu welchen Ergebnissen die in der Praxis angewandten verschiedenen Ansätze zu Naturnähe bzw. Hemerobie führen.

Nach weiteren zehn Jahren Prozessschutz fanden 2016 und 2017 in enger Zusammenarbeit mit der Forschungsabteilung des Nationalparks weitergehende Untersuchungen zur Naturnähe statt (Menzler-Henze 2016, 2017), die im Hinblick auf die zukünftige Waldentwicklung eine Einschätzung des Umfangs der bereits stattgefundenen Veränderungen zum Ziel hatten. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass im Rahmen einer künftigen Wiederholung der Biotoptypenkartierung Veränderungen im Nationalpark Kellerwald-Edersee gegenüber dem Ausgangzustand auf drei Ebenen festgestellt werden können: 1. durch die Änderung des Biotoptyps, 2. durch die Änderung des Arteninventars und 3. durch die Änderung der Habitat- und Strukturparameter.

Hierbei lag das Augenmerk zum einen darauf, welche im Gelände zu erhebenden Informationen bei einer Wiederholungskartierung zur Dokumentation der weiteren Entwicklung des Nationalparks nun in den Fokus rücken und daher bei einer Wiederholungskartierung differenzierter zu begutachten sind. Zum anderen wurde die gutachterliche Einstufung der Naturnähe im Hinblick auf die zukünftige Bewertung der Waldentwicklung qualitativ kritisch beleuchtet.

3 Methoden und Ergebnisse zur Erfassung der Naturnähe beim Ausgangszustand

3.1 Vorüberlegungen

Für die Erfassung der Waldentwicklung wird sich dem zentralen Parameter Naturnähe auf verschiedene Weise genähert. Hierbei wird der Definition von Walentowski&Winter (2007, s. auch Kasten) gefolgt, welche die Naturnähe in drei unterschiedliche, qualitativ aufeinander folgende Bezugsgrößen differenziert.

Neben einer Annäherung an die Begrifflichkeiten und Definitionen der wissenschaftstheoretischen Konzepte zu Natürlichkeit/Naturnähe/Hemerobie (vgl. Kowarik 1987, 2006, Stein & Walz 2012) wird die Naturnähe der Wälder mittels drei unterschiedlicher Methoden charakterisiert, analysiert und bewertet: 1. über die Auswertung der im Gelände vorgenommenen gutachterlichen Einschätzung der Naturnähegrade nach Jalas (1955) und Sukopp (1972), 2. über die Übereinstimmung der aktuellen mit der potenziellen natürlichen Vegetation und 3. über das Auftreten charakteristischer Habitate und Strukturen natürlicher Wälder.

Aus dem umfangreichen Pool der flächendeckend erhobenen Datensätze konnten vermutlich erstmals in Deutschland auf so großer Fläche anwendungsbezogene Konkretisierungen der Zuordnung von Lebensraum- oder Vegetationszuständen zu Naturnähegraden sowie statistisch abgesicherte Korrelationen von Habitaten und Strukturen als Reifekriterien für Naturnähegrade erarbeitet werden.

3.2 Gutachterliche Einschätzung der Naturnähe

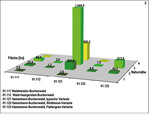

Die Einstufung der Naturnähe wurde während der Ersterhebung 2005/2006 flächendeckend vorgenommen. Im Ergebnis (s. Abb. 1) finden sich die Buchenwälder des Nationalparks Kellerwald-Edersee in den Naturnähestufen 1 bis 4. Bemerkenswerterweise konnten zwölf Bestände mit der Naturnähestufe 1 „natürlich bis naturnah“ belegt werden, diese Bestände enthalten nach Frede (2009) echte Urwaldrelikte.

In der Naturnähestufe 2 „naturnah“ sind bereits 308 ha alte, strukturreiche Buchenwaldbestände vertreten. Ebenfalls bemerkenswert ist der – ehemalige Wirtschaftswaldbestände der mittleren und späten Optimalphase umfassende – sehr hohe Anteil an der Stufe 3 „halbnatürlich bis naturnah“. Mit 1973 ha belegt er die gute Ausprägung der typischen Buchenwälder des Nationalparks zum Zeitpunkt der Nationalparkausweisung.

Die den Bewertungen zugrundeliegende Naturnäheskala (Menzler & Sawitzky 2015) wurde, gestützt auf die Analysen, für die zukünftige Erhebung ergänzt, präzisiert und differenziert (Tab. 1). Als wichtigste Änderungen wurden eingeführt: a) eine Naturnähestufe 0 „natürlich“ zur Erfassung weitgehend unbeeinflusster Standorte wie Urwälder und natürlich waldfreier Primärbiotope; b) eine kategorienübergreifende Ergänzung natürlich waldfreier, a- oder extrazonaler Standorte; c) eine Unterscheidung von Vorwäldern und Schlagfluren nach dem vorher vorhandenen Waldbestand (standortgerecht – nicht standortgerecht). Flächenanteile und Naturnähe der verschiedenen Buchenwaldgesellschaften im Nationalpark Kellerwald-Edersee zum Zeitpunkt seiner Ausweisung sind in Abb. 2 dargestellt.

3.3 Vergleich der aktuellen und der potenziellen natürlichen Vegetation im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Durch den Vergleich der aktuellen mit der potenziellen natürlichen Vegetation (Kowarik 2006, Stein & Walz 2012, Trautmann 1966, Tüxen 1956; zur Definition s. Kasten) wird deutlich, inwieweit die Vegetation zum Erhebungszeitpunkt dem natürlichen Klimaxpotenzial des Standortes entspricht, bzw. im Umkehrschluss hiervon abweicht. Dieses etablierte, aber vieldiskutierte Konzept der potenziellen natürlichen Vegetation wird hier rein anwendungsorientiert zur Definition von Referenzzuständen verwendet.

Aufgrund der flächenhaften Erfassung von aktueller und potenzieller natürlicher Vegetation, kann ihre Übereinstimmung quantifiziert werden. Die Gegenüberstellung zeigt, dass zum Zeitpunkt der Nationalparkausweisung bereits knapp. 50 % des Nationalparks von standortgerechten Buchenwäldern (i. e. S.) eingenommen wurden (s. Tab. 2).

Die flächendeckende Einschätzung der potenziellen natürlichen Vegetation aller Standorte eröffnet weiterhin die Möglichkeit, die Richtung abzuschätzen, in die sich die Wälder des Nationalparks räumlich und quantitativ entwickeln werden. Methodisch unberücksichtigt bleiben müssen hierbei allerdings Klima- und alle weiteren Standortveränderungen, die zukünftig bis zum Erreichen der natürlichen Klimaxvegetation eintreten können. Die prognostisch gewonnenen Werte stellen daher Annäherungen dar, die es ermöglichen, die Größenordnung der zukünftigen unter Prozessschutz eintretenden Umwandlung einzuschätzen.

3.4 Habitate und Strukturen als Indikatoren für Naturnähe im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Die Annäherung der aktuellen an die potenzielle natürliche Vegetation stellt bereits einen wesentlichen Indikator in der flächigen Entwicklung naturnaher Wälder dar. Darüber hinaus sind Habitate und Strukturen ein entscheidendes Kriterium für die Naturnähe von Wäldern: Entspricht die aktuelle Vegetation bereits dem natürlichen Vegetationstyp, so erreicht der Bestand mindestens die Naturnähestufe 4 „halbnatürlich“, ist der Bestand mittelalt und trägt noch geringe Anzeichen von Strukturierung und natürlicher Dynamik, erreicht er Stufe 3 „halbnatürlich bis naturnah“. Bessere Naturnähestufen 2 „naturnah“ und 1 „natürlich bis naturnah“ werden erreicht, sobald mit dem Übergang zur Alterungsphase eine dynamische Strukturierung und Reifung der Bestände sichtbar wird (vgl.Winter et al. 2015).

Neben den für die Reifungs- und Alterungsprozesse charakteristischen Indikatoren spielen in den urigen Wäldern des Nationalparks Sonderstrukturen und ungewöhnliche Wuchsformen von Bäumen naturraumbedingt eine große Rolle. 2005/2006 konnten unter den 179 verschiedenen Habitat- und Strukturtypen 46 waldsezifische differenziert werden (Tab. A1 im Online-Supplement unter www.nul-online.de,Webcode 2231 ). Die für diese Ersterhebung verwendeten Habitate und Strukturen entsprechen inhaltlich denjenigen der Hessischen Biotopkartierung (HMLWLFN 1995), erweitert um die Habitate und Strukturen zur FFH-Grunddatenerhebung in Hessen. Mithilfe statistischer Analysemethoden (Korrelations- und Regressionsanalyse) wurden die Habitate und Strukturen zunächst in Cluster unterteilt und über die gutachterliche Einschätzung der Naturnähe mit dem Reife- und Entwicklungsgrad der Buchenwälder in Beziehung gesetzt. Insgesamt wurden 33 Habitatstrukturen in 11 Gruppen, die nach der Clusteranalyse eine Bindung an den Naturnähegrad der Buchenwälder im Nationalpark Kellerwald-Edersee zeigten, eingehend untersucht.

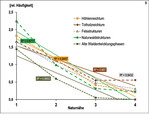

Im Ergebnis zeigen die in Abb. 3 aufgeführten Strukturcluster eine hohe positive Korrelation mit der Naturnähe der Buchenwälder. Dies bedeutet, sie treten mit zunehmender Naturnähe der Buchenwälder verstärkt bzw. erstmals auf. Statistisch äußert sich dies in einem hohen Bestimmtheitsmaß R², das die Güte der Beschreibung durch die Korrelationsfunktion ausdrückt. Übersetzt man die Grafik in ein lebendiges Bild, so zeichnen sich naturnahe und quasi-natürliche Buchenwälder (Naturnähe 2) im Nationalpark durch Vorkommen von Habitatstrukturen der Alterungs- und/oder Zerfallsphase, durch Höhlenreichtum, durch liegendes und stehendes Totholz sowie vertikale Strukturierung aus. Weiterhin stocken sie im Nationalpark oftmals auf flachgründigen, felsigen, steinigen oder auch schiefrigen Untergründen. Dies zeugt davon, dass diese Naturrelikte auf schwer oder nicht bewirtschaftbare Grenzlagen abgedrängt wurden oder sich dort relativ ungestört regenerieren können. Diese „orografische Oligohemerobie“ (vgl. auch Frede 2009) wird sich durch die unter Prozessschutzbedingungen zukünftig abnehmende Bindung der naturnahen Bestände an felsige Grenzwirtschaftsstandorte zunehmend auflösen.

Die korrelierenden Strukturgruppen wurden im nächsten Schritt bezüglich der Naturnähe-Indikatorfunktion der einzelnen Habitatstrukturen untersucht. Beispielhaft sind im Folgenden die Analyseergebnisse des Clusters „Totholzreichtum“ dargestellt.

Totholz stellt eine Schlüsselfunktion für die Biologische Vielfalt in Buchenwäldern dar (Albrecht 1991, Ammer 1991). Eine Häufung von Totholz in einzelnen Bereichen des Nationalparks konnte für den Ausweisungszeitpunkt u. a. in den urwaldartigen Bereichen von Wooghölle, Daudenberg, Hohem Stoßkopf, aber auch in älteren Waldbeständen am Arensberg, am Weißen Stein-Nordhang und am Locheiche-Osthang festgestellt werden. Während die Parameter „Mäßiger Totholzreichtum“ und „Viel liegendes Totholz mit einem Durchmesser < 40 cm“ aufgrund ihres weiteren Vorkommens auf Windwurfflächen nur eine geringe Korrelation mit der Naturnähe der Buchenwälder besitzen und somit wenig charakteristisch für naturnahe Ausgangsbestände sind, stellen die Parameter „Totholzreichtum“ und „Viel liegendes Totholz mit Durchmesser > 40 cm“ ein Charakteristikum naturnaher Bestände dar (vgl. Abb. 4).

Allerdings bildet der Parameter „Viel liegendes Totholz mit Durchmesser > 40 cm“ die reale Güte für die schwachwüchsigen Grenzstandorte im Nationalpark nur unvollständig ab. Denn viele Baumindividuen oder mehrtriebige natürliche Stockausschläge erreichen dort bis zu ihrem altersbedingten Absterben keinen Stammdurchmesser von mehr als 40 cm.

Sehr deutlich zeigt sich, dass das Auftreten vielgestaltiger Totholzstrukturen an die fortgeschrittenen Waldentwicklungsphasen, die Alterungs- und die Zerfallsphase (nach Korpel 1995) gebunden ist. Simulationsrechnungen zeigen, dass aus der Nutzung entlassene, ältere Laubwälder in wenigen Jahrzehnten signifikante Totholzmengen akkumulieren können (Meyer et al. 2009, Müller-Using 2005). Für den Nationalpark Kellerwald-Edersee wurden mit Eintritt in die Alterungsphase ein deutlicher Anstieg der Vorkommen von Dürrbäumen (HDB) und des Totholzreichtums (HTR) sowie das sprunghafte Auftreten von Baumhöhlen (HBK, HBH) und Höhlenreichtum (HRH), aber auch eines charakteristischen mehrschichtigen Waldaufbaus sowie kleiner Lichtungen aufgezeigt. Für Detailkarten zum Totholzreichtum im Nationalpark s. Abb. A1 im Online-Supplement unter www.nul-online.de,Webcode 2231 .

Zum Abschluss der Erstinventarisierung im Jahr 2006 befanden sich ca. 278 ha der Buchenwälder in der Alterungsphase. Dies entspricht 4,9 % der Buchenwälder des Nationalparks zum Zeitpunkt seiner Ausweisung. Gegenüber einem Anteil von 0,16 % an den Buchenwäldern Deutschlands ist dies ein beachtlicher Wert. Der überwiegende Teil der Bestände (ca. 37 % der Nationalparkfläche) befand sich 2006 schon in der fortgeschrittenen Optimalphase, so dass nach der Ausweisung mit relativ rasch einsetzenden Strukturierungsprozessen gerechnet werden konnte. In den zwölf Jahren seit der Erstinventarisierung sind diese Prozesse bereits deutlich vorangeschritten. Vollumfänglich werden sie sich nach einem zweiten Durchgang von Biotopkartierung und Permanenter Stichprobeninventur (aktuell laufend) belegen lassen.

Mit dem Forschungsband liegt somit neben einer flächendeckenden vegetationskundlichen und waldökologischen Inventarisierung des Nationalparks zum Entwicklungsbeginn und einer Objektivierung der gutachterlichen Naturnähebewertung eine Auswertung vor, die zeigt, welche Habitate, Strukturen und Kriterien zukünftig für die Naturnähebewertung der Wälder herangezogen werden können.

4 Erkenntnisse nach zehn Jahren Prozessschutz

4.1 Gutachterliche Einstufung der Naturnähe

Im Jahr 2016 wurden zwei Probeflächen (PF) von ca. 100 ha (PF1 Wald-Offenlandfläche „Wellenhausen“) bzw. ca. 40 ha (PF 2 Waldfläche „Locheiche“) sowie zwei Stichprobenflächen in verminderter Bearbeitungsintensität auf ihre Entwicklung gegenüber der Erstinventarisierung untersucht.

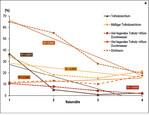

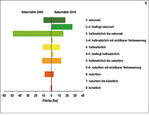

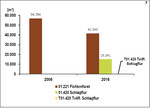

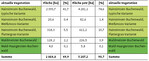

Im Bereich der standortheimischen Wälder einschließlich Buchenwälder kann für diesen Zeitraum eine deutliche Verbesserung von Flächen der Stufe 3 zu Stufe 2 und Stufe 2–3 beobachtet werden (s. Abb. 5). Nadelholzflächen der Stufe 6 haben nach Windwurf und Borkenkäferkalamitäten zugunsten der Stufe 5 abgenommen, in der sich Mischwälder sowie Schlagfluren und Vorwälder ehemaliger Nadelholzstandorte finden. Gleichzeitig haben sich Offenlandstandorte auch durch Biotopentwicklungsmaßnahmen deutlich verbessert: von den Stufen 4 und 5 zu den Stufen 3–4 und 3, im Falle der Quellen z. T. von Stufe 4 zu Stufe 2.

4.2 Veränderung des Biotoptyps

Auf der Ebene des Biotoptyps ließen sich sowohl 2016 (s. Abb. 6) als auch 2017 deutliche Umwandlungen nachweisen: 14 % der Flächeneinheiten der Probefläche PF1 „Wellenhausen“ wechselten komplett den Biotoptyp, dies entspricht 8,3 % der erhobenen Fläche. Die höchsten Zuwächse im betrachteten Zehnjahreszeitraum zeigten neben wertvollen Kulturbiotoptypen der Pflegezone Schlagfluren und Hainsimsen-Buchenwälder, auf Kosten von Buchen-Fichten-Mischwäldern, Nadelwäldern und Intensivgrünland.

Die gravierendste Veränderung von Biotoptypen stellt auf PF1 der 15-fache Flächenzuwachs auf 1,76 ha bei den Schlagfluren dar (Abb. 6). Diese starke Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass ältere Fichtenbestände durch Windwurf und Borkenkäfereinfluss zusammengebrochen sind und sich dort Sukzessionsfluren etabliert haben (Abb. 7). Daneben konnte im Bereich von Offenlandstandorten der Pflegezone (Schafbeweidung) die großflächige Weiterentwicklung derartig entstandener Schlagfluren zu artenarmen Harzlabkraut-Borstgrasrasen konstatiert werden.

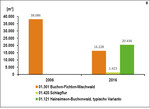

Im Zuge des Fichtenausfalls haben sich einzelne Buchen-Fichten-Mischwaldbestände, deren Krautschicht bereits der des Buchenwaldes entsprach, in Hainsimsen-Buchenwälder verwandelt. Daher ist bereits eine leichte Zunahme dieses Waldtyps festzustellen (Abb. 8).

4.3 Veränderungen des Arteninventars

Mit fortschreitender Entwicklung der Wälder im Nationalpark rücken Struktur- und Naturnäheparameter immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Entspricht der Biotoptyp der potenziellen natürlichen Vegetation, findet Weiterentwicklung vorrangig durch Ausbildung von Habitaten und Strukturen statt. Veränderungen in der Artenzusammensetzung der Vegetation spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Feststellen lässt sich auf den Untersuchungsflächen allerdings eine Zunahme von anspruchsvolleren Waldarten, z. B. der Zwiebel-Zahnwurz (Dentaria bulbifera) und des Einblütigen Perlgrases (Melica uniflora) als Charakterarten der Waldmeister-Buchenwälder. Sie dokumentieren eine Humusanreicherung im Zuge der Nutzungsaufgabe der Wälder, vielleicht aber auch reduzierte Wildeinflüsse auf die Krautschicht nach Aufgabe der historischen Jagdnutzung mit jahrhundertelang stark überhöhten Schalenwilddichten und späterer Gatterauflösung (vgl. Zarges 1999).

Nur kurz sei an dieser Stelle auf die wertvollen Graslandbestände in der Pflegezone des Nationalparks eingegangen, die ebenfalls Gegenstand der Untersuchung waren, aber hier nicht vertiefend dargestellt werden sollen. Die Artenausstattung besitzt hier – im Gegensatz zu den Wäldern – eine herausragende Bedeutung bei der Beurteilung der Naturnähe. Bei den im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2016 neu auftretenden Arten handelt es sich fast ausschließlich um konkurrenzschwache Magerkeitszeiger, besonders Arten der sauren Kleinseggensümpfe (Caricion nigrae) und der Borstgrasrasen (Violion caninae). Im Ergebnis haben sich die Offenlandstandorte der Pflegezone qualitativ deutlich verbessert.

4.4 Strukturveränderungen in (Buchen-)Wäldern

Ein großer Teil der untersuchten Buchenwälder steht am Übergang zur Alterungsphase und entwickelt derzeit oder in absehbarer Zukunft eine hohe Vielfalt an Erscheinungsbildern und Strukturen. Damit erlangen Strukturveränderungen Bedeutung für die Dokumentation der zukünftigen Entwicklung (nicht nur) der Buchenwälder im Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Tab. 4 führt auf der Grundlage der Erhebungen von 2006 und 2016/2017 synoptisch diejenigen Parameter auf, die bei einer zukünftigen flächenhaften Biotopkartierung für die Beurteilung des Entwicklungsfortschritts der Wälder gegenüber der bislang stark vegetationskundlich ausgerichteten Ersterhebung differenzierter betrachtet und somit gezielt erhoben werden können. Neben einer genauen Definition und Dokumentation des Auftretens der Alterungsphase wird zukünftig in Anpassung an die stattfindenden Prozesse eine qualitative Differenzierung des Totholzes, spezifischer Naturwaldstrukturen wie Epiphyten- und Baumpilzreichtum sowie besonderer Wuchsformen für eine flächenhafte Dokumentation der Entwicklungsprozesse notwendig. Quantitative Aspekte, z. B. bezüglich Vorkommen von Totholz und Baumhöhlen, sollten gezielter eingeflochten werden. Die Schaffung neuer Schnittstellen zur gängigen Methodik der Waldstrukturerhebung (Permanente Stichprobeninventur/PSI), welche Kompartimente, Strukturen und bestimmte Habitate qualitativ und quantitativ an einem Rasternetz zahlreicher Probestellen erhebt, birgt ein großes Potenzial, um die Entwicklung der großflächigen Prozessschutzwälder des Nationalparks flächendeckend beschreiben und damit Erkenntnisse über die Dynamik von Wäldern gewinnen zu können.

4.5 Erfassung der Dynamik im Prozessschutz

Die Entwicklung der Buchenwälder im Nationalpark von der nutzungsbedingten Strukturarmut gleichaltriger Bestände (Altersklassenwälder) hin zu strukturreichen Naturwäldern ist jedoch nicht nur an die Ausbildung von flächendeckendem Strukturreichtum gekoppelt. Als weiterer wichtiger Schritt wird sich zukünftig die synchronisierte Baumentwicklung innerhalb eines Bestandes in Richtung einer urwaldartigen phasenverschobenen Dynamik entzerren, in der sich alle Waldentwicklungsphasen kleinräumig nebeneinander finden (Commarmot et al. 2005, Drößler 2006, Tabaku 2000, Zeibig et al. 2005).Winter et al. (2016) z. B. nennen für Wald-Schutzgebiete eine Zielgröße von zehn Patches (homogene Teilflächen) mit fünf verschiedenen Phasen pro Hektar. Ansätze dieser Dynamik finden sich im Nationalpark bereits störungsbedingt mit dem Entstehen von Lichtungen durch den Ausfall einzelner oder kleiner Gruppen von Bäumen und dem Nachwachsen von Naturverjüngung in die Lichtungen hinein. Auch dieser Prozess soll in Zukunft adäquat erfasst werden. Bislang basierte die Kartierung von Waldbiotoptypen methodisch auf einer homogenen Altersklassenstruktur, da sie aufgrund des weitgehenden Fehlens nutzungsfreier Wälder fast ausschließlich im Wirtschaftswald stattfand. Ebenso muss der Blick zukünftig auf das Störungsregime, auf wetterbedingte Ereignisse wie Windwurf, Blitzschäden etc. sowie auf den Einfluss des Wildes als wichtige Parameter für die Strukturbildung und Dynamik in Buchenwäldern gelenkt werden.

Um die natürliche Dynamik in Prozessschutzwäldern zu erfassen, sind neue Ansätze notwendig, die in einer Waldentwicklungskartierung zusammengefasst werden können.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode 2231 ) zur Verfügung.

Naturnähe nach Walentowski & Winter (2007)

Naturnähe ist kein naturschutzfachliches Dogma, sondern ein anwendungsorientierter Maßstab für eine klare und differenzierte Ableitung von naturschutzfachlichen Zielen. Dazu werden verschiedene Maßstabsebenen (z. B. Waldgebiete, Waldbestände, Einzelbaumstrukturen) und verschiedene Bezugsgrößen der Naturnähe benötigt:

1. Flora und Vegetation

2. Strukturen und Dynamik

3. Biotoptradition und Habitatkontinuität

Heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) (Tüxen 1956)

„… Zustand der Pflanzenwelt, der in einem Gebiet unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen vorherrschen würde, wenn der Mensch zukünftig nicht mehr eingriffe …“

Fazit für die Praxis

- Die gutachterliche Einstufung ist ein probates Mittel zur Beschreibung von Naturnähe.

- Die zugrundeliegende Naturnäheskala nach Jalas (1955) und Sukopp (1972) wurde für eine Waldentwicklungskartierung ergänzt, präzisiert und differenziert.

- Der Naturnähebegriff nach Walentowski & Winter (2007) bildet eine zielführende Grundlage zur Beschreibung des Entwicklungszustandes von Wäldern (einschl. Urwälder).

- Die Übereinstimmung von aktueller und potenziell natürlicher Vegetation (Naturnähe 4) bildet einen Meilenstein in der Entwicklung naturnaher Wälder.

- Spezifische Habitatstrukturen sind positiv mit der Naturnähe von Buchenwäldern korreliert: Naturnahe und quasi-natürliche Buchenwälder (Naturnähe 2) zeichnen sich durch Vorkommen von Habitatstrukturen der Alterungs-/Zerfallsphase, Höhlenreichtum, Totholz und diverse Naturwaldstrukturen aus: Strukturelle Veränderungen rücken mit zunehmender Naturnähe in den Fokus der Entwicklung naturnaher Wälder.

- Für eine Waldentwicklungskartierung von Prozessschutzwäldern sind neuartige Habitatstrukturen zu definieren, die die Entzerrung der synchronisierten Baumentwicklung ehemaliger Altersklassenwälder hin zu einer urwaldartigen, phasenverschobenen Dynamik (Naturnähe 1) beschreiben können.

Kontakt

Karin Menzler-Henze , ist Inhaberin des Gutachterbüros FaGuS – Fachbüro für Gutachten und ökologische Studien in Bad Wildungen. Schwerpunkte Biotop- und Vegetationskartierungen, Waldökologie, Natura 2000, Monitoring, Fotodokumentation, Fernerkundung. Studium der Diplom-Biologie in Marburg (Botanische Ökologie, Tierökologie, Bodenkunde). Langjährige Tätigkeit als freiberufliche und angestellte Landschafts- und Naturschutzplanerin. Seit 2005 wiederholt im Nationalpark Kellerwald-Edersee im Auftrag der Forschungsabteilung zu den Themen Waldentwicklung und Naturnähe unterwegs.

Achim Frede , Dipl.-Biologe, ist seit 2004 Abteilungsleiter Naturschutz, Forschung und Planung beim Nationalpark Kellerwald-Edersee. Seit 2009 fachlicher Leiter des Naturschutzgroßprojekts Kellerwald-Region. Sprecher der EUROPARC-AG Forschung und Monitoring in deutschen Großschutzgebieten. Studium der Biologie in Marburg (Geobotanik, Tierökologie, Geographie). Langjährige Erfahrung im amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutz, Projektmanagement und Regionalentwicklung.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

![<strong>Abb. 6: </strong>Zu- und Abnahme der Flächen [ha] der Biotoptypen der Probefläche 1 „Wellenhausen“ im Zeitraum 2006–2016.](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/nul11-18-02-inhalt-412-433-seite-431-mt-grafik-rahmenid-10865_gu4tinzxge4a-150x98.jpg)

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.