Vertragsnaturschutz Wald

Abstracts

Der Vertragsnaturschutz als wichtiges Förderinstrument für kooperativen Naturschutz wurde im Wald 2005 eingeführt – rund 20 Jahre später als im Offenland. Anfangs sorgten insbesondere die Vorgaben der EU dafür, dass sich dieses Instrument in Bayern nur zaghaft etablierte. Eine wesentliche Verbesserung erfolgte nach dem Ausstieg aus der EU-Kofinanzierung und der Abwicklung über die neu aufgelegte Landesförderrichtlinie ab 2015. Zuvor war bereits 2011 in der Laufzeit des bayerischen EU-Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER-Programm 2007–2013) aufgrund der umfangreichen und komplizierten EU-Vorgaben auf eine Kofinanzierung für den Vertragsnaturschutz Wald verzichtet worden. Trotz der so ermöglichten verbesserten Akzeptanz und des starken Anstiegs der eingesetzten Mittel von rund 1 Mio. € auf 4,4 Mio. € pro Jahr in den letzten drei Jahren spielt der Vertragsnaturschutz Wald in Bayern eine eher untergeordnete Rolle. Anfangs konnten insbesondere Mittelwälder durch dieses Instrument gesichert werden. Nun erweisen sich die baumbezogenen, von Waldbesitzern stark nachgefragten Maßnahmen „Biotopbäume“ und „Totholz“ als Türöffner für den kooperativen Naturschutz. Künftig wird eine weitere naturschutzfachliche Optimierung sowie eine verstärkte strategische Ausrichtung, z. B. in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Waldbewirtschaftungsplanung, angestrebt.

Contract-based nature conservation in forests: How successful is this cooperative conservation approach in Bavaria?

In the year 2005 a contract-based conservation programme (CBCP) was introduced to forests in Germany as an important funding tool for nature conservation – this was approximately twenty years later than to open habitats. In the beginning, this instrument only hesitantly took roots in Bavaria, particularly due to the standards of the EU. A significant improvement took place after the exit from the European co-financing and the implementation of the newly created guideline in 2015. Although the funding became an increasingly accepted issue and increased in the last three years from approximately. € 1 million (2014) to € 4.4 million (2017), the CBCP Forest in Bavaria has so far only played a subordinate role compared to the expenditure for agri-environmental measures.

In the beginning, especially coppicing with standards has been successfully secured by this instrument. Meanwhile the measures “micro-habitat trees” and “deadwood” are very much in demand from forest owners. In the future, the revised CBCP Forest will strive for further nature conservation optimisation and an increased strategic orientation, e.g. regarding the cooperation with forest management planning.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Trotz der steigenden Aufgaben bei der Umsetzung von Natura 2000 und der Nationalen Biodiversitätsstrategie des Bundes und der Länder spielt der Vertragsnaturschutz Wald bundesweit nur eine untergeordnete Rolle. So sind in den ELER-Programmen der Länder im Zeitraum 2014–2020 nur 0,1 % für Waldumweltmaßnahmen vorgesehen, während in Investitionen in Wälder (z. B. Waldumbau) rund 1,9 % bzw. für Agrarumweltmaßnahmen sogar 20 % fließen (S. 191;BMEL2017). Dieser Artikel beschreibt anhand der über zehnjährigen Umsetzungspraxis in Bayern seit 2005 die bisherigen Erfahrungen mit dem Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNP Wald) und seine Chancen in der Zukunft.

Der Vertragsnaturschutz im Wald bietet innerhalb einer naturschutzfachlich definierten Gebietskulisse dem Privat- und Körperschaftswald einen finanziellen Ausgleich von Ertragseinbußen oder höheren Kosten, die durch eine an Naturschutzzielen ausgerichtete Waldbewirtschaftung entstanden sind und über einen gesetzlich fixierten Mindeststandard hinausgehen. Die Abwicklung erfolgt in Bayern über eine eigene Förderrichtlinie und ergänzt die sonstigen Naturschutzförderinstrumente (insbesondere Vertragsnaturschutz im Offenland, investive Naturschutzmaßnahmen in der Landschaftspflegeförderung, Naturschutzgroßprojekte, Projekte der Stiftung Bayerischer Naturschutzfonds und LIFE) der Naturschutzverwaltung bzw. die forstlichen Förderprogramme (nachhaltige Waldbewirtschaftung und Entwicklung klimatoleranter Wälder). Die fachliche und finanzielle Zuständigkeit liegt bei der Naturschutzverwaltung, die Abwicklung des Programms bzw. die Antragstellung erfolgt über die Forstverwaltung (gleiche Zuständigkeitsregelung wie beim Vertragsnaturschutz Offenland mit Bündelung der Verwaltungsaufgaben an den regionalen Ämtern für Ernährung und Landwirtschaft).

Seit Einführung des Programms wurde der Vertragsnaturschutz Wald zunächst als Maßnahme des bayerischen ELER-Programms umgesetzt und bis 2011 mit Finanzmitteln der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) kofinanziert. Ab 2005 betrug das Fördervolumen gut 400 000 €, in der ELER-Programmplanungsperiode 2007–2013 wurden rund 6,54 Mio. € öffentliche Mittel (Landesmittel und EU-Mittel) in Waldumweltmaßnahmen eingesetzt und dabei jährlich durchschnittlich 12 363 ha gefördert (Forschungsgruppe Agrar- und RegionalentwicklungART2016), ergänzt durch nichtproduktive Investitionen im Wald (z. B. jährlicher Stockhieb im Mittel- und Niederwald) mit Ausgaben von 521 000 € auf 828 ha. Demgegenüber wurden im Bereich der forstlichen Förderung (ohne Erstaufforstung und Walderschließung) im gleichen Zeitraum gut 81,8 Mio. € ausbezahlt.

Seit 2015 erfolgt die Förderung über eine Landesrichtlinie ohne EU-Mittel, um überzogene bürokratische Verwaltungs- und Kontrollvorgaben aus dem landwirtschaftlichen integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) der EU – ein im Zuge der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik eingeführtes umfangreiches Kontrollsystem zur Überwachung der Agrarausgaben – zu vermeiden. Doch auch die nun erforderliche beihilferechtliche Notifizierung anhand der entsprechenden Rahmenregelung, die stark an die Regeln im ELER angelehnt ist, war nicht unproblematisch, da die Kommission der Richtlinie in der vorgelegten Fassung erst nach detaillierten Erläuterungen zustimmte.

2 Biologische Vielfalt und Waldbewirtschaftung: Maßnahmenangebot im Vertragsnaturschutz Wald

Im Vergleich zur oft intensiven Nutzung in der Landwirtschaft ist die Waldnutzung in Deutschland wesentlich umweltschonender. Sie bewirtschaftet die Flächen mit langen Produktionszeiträumen, erntet möglichst bodenschonend und kommt weitgehend ohne Düngung und chemischen Pflanzenschutz aus. Insbesondere die „naturnahe Forstwirtschaft“ soll durch den weitgehenden Verzicht auf Kahlschläge, die einzelstammweise Nutzung, die Erhaltung und Förderung natürlicher Baumarten eines Standortes sowie die natürliche Verjüngung der Bestände die biologische Vielfalt der Wälder besonders gut fördern. Doch zahlreiche Forschungsergebnisse belegen, dass ohne eine weitergehende Integration von Naturschutzzielen in den Wirtschaftswald der Artenschwund (z. B. bei den Totholzbewohnern) bzw. der Verlust an biologischer Vielfalt auch in Wäldern nicht gestoppt werden kann (Bässleret al. 2015,Seiboldet al. 2015,Scherzinger2015).

Das bayerische VNP Wald bietet den Waldbesitzern deshalb ein Bündel von Maßnahmen zur gezielten Berücksichtigung des Naturschutzes im Wald an (vgl. Tab. 1).

2.1 Sicherung von Sondernutzungen, insbesondere Erhaltung von Mittel- und Niederwäldern

Mittel- und Niederwälder stellen historische Waldnutzungsformen dar, die in erster Linie der Brennholzgewinnung dienen. Die Gehölze werden in kurzen Zeitabständen abgeholzt und können aus den verbleibenden Wurzelstöcken schnell wieder austreiben. Bei den Mittelwäldern verbleiben zudem einzelne aus Saat oder Pflanzung hervorgehende sogenannte „Kernwüchse“ im Bestand, die später als Bauholz genutzt werden.

Bereits vor Einführung des VNP Wald untersuchte eine Projektgruppe der Naturschutzverwaltung zum Artenschutz im Wald die Artenvielfalt ausgewählter Wälder in Nordbayern in Abhängigkeit der Nutzung (Mittelwald, überführte Mittelwälder bzw. Hochwald). Die Ergebnisse wurden im Jahr 2000 im Artenhilfsprogramm für den Maivogel ( Euphydryas maturna ) bzw. den Heckenwollafter ( Eriogaster catax ), zwei im FFH-Anhang II gelistete Schmetterlingsarten, weiter verfeinert ( Dolek et al. 2018). Sie bilden die Grundlage für das Maßnahmenpaket für die Erhaltung von Stockausschlagswäldern. Eine jährliche Grundprämie honoriert den Verzicht auf die Überführung von Nieder- und Mittelwäldern in Hochwald mit Prämien von je nach Umtriebszeit zwischen 50 und 80 €/ha für die gesamte Nieder- und Mittelwaldfläche. Zusätzlich wird der jährliche Stockhieb auf der entsprechenden Fläche und damit der hohe Arbeitsaufwand bei der Entnahme des Unterwuchses mit 750 €/ha entgolten. Für Schmetterlings-, Vogel- und holzbesiedelnde Käferfauna sind die daraus resultierenden lichten Bestände wegen des reichen Habitatangebots an besonntem Kronentotholz bzw. lebenden Stöcken wichtiger Lebensraum. Stockausschlagswälder auf wechselfeuchten bis wechseltrockenen Standorten sind zudem Ersatzhabitate für weitgehend verschwundene Auwälder ( Bußler 2016). Dabei muss im Einzelfall ein Kompromiss gefunden werden: Naturschutzfachlich optimal ist ein Mittelwald mit höchstens 50 % Oberholz sowie viel Totholz, insbesondere auch Kronentotholz, und einem Umtriebsturnus von 20–30 Jahren. Aus forstlicher Sicht werden dagegen oberholzreichere Bestände mit besserem Stammholz bevorzugt ( Albrecht et al. 2008).

2.2 Erhaltung und Entwicklung von Sonderstandorten bzw. wertvollen Waldlebensraumtypen, Nutzungsverzicht in Wäldern

Naturschutzfachlich bedeutsame Wälder sind auch solche, die auf Sonderstandorten (z. B. nassen, trockenen, extrem flachgründigen Böden) stocken und aufgrund ihres Biotopwertes nach §30 BNatSchG zu den gesetzlich geschützten Biotopen zählen. Dies können z. B. Moorwälder, Bruchwälder, Schluchtwälder oder Auwälder sein.

Zur Erhaltung dieser Wälder auf Sonderstandorten wird über das Vertragsnaturschutzprogramm ein vollständiger forstlicher Nutzungsverzicht mit zusätzlichem Verbot von Pflanzmaßnahmen in einem Zweckbindungszeitraum von 12 Jahren mit einem Fördersatz von 1200 €/ha gefördert. Ebenso können mit dieser Maßnahme Horstschutzzonen für störungsempfindliche Tierarten wie Schwarzstorch oder Rotmilan eingerichtet werden.

Die Maßnahme Nutzungsverzicht kommt auch zum Einsatz, wenn in den zonalen Wäldern in Bayern (Buchenwälder, Eichenmischwälder, natürliche Nadel-/Nadelmischwälder) innerhalb von Natura-2000-Gebieten Bestände in der Alters- und Zerfallsphase erhalten werden sollen. Aufgrund des höheren Holzwertes wird hier einmalig eine Prämie von 2300 €/ha für einen Zeitraum von 12 Jahren gezahlt.

Altersphasen mit ihren durchmesserstarken Bäumen und Zerfallsphasen mit hohen Totholzanteilen sind Hotspots der Biodiversität.

2.3 Entwicklung lichter Wälder mit anschließendem Nutzungsverzicht, Erhaltung von Biberlebensräumen

In lichte Wälder kommen häufig seltene bzw. in ihrem Bestand gefährdete Tierarten vor, die an die kleinräumig wechselnden standörtlichen Merkmale wie Luft-/Bodentemperatur oder Luft-/Bodenfeuchte angepasst sind, etwa zahlreiche Schmetterlingsarten, Reptilien und bodenbrütende Vogelarten wie der Ziegenmelker und das Auerhuhn. Seit der strikten Trennung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Nutzflächen sind gerade diese Wälder stark zurückgegangen. Das VNP Wald fördert mit einer Prämie von 255 €/ha/Jahr entsprechend einem naturschutzfachlichen Konzept die Auflichtung von Beständen mit anschließendem Nutzungsverzicht für zunächst fünf Jahre.

Auch für „Biberlebensraum“ – durch die Aktivitäten des Bibers vernässte bzw. aufgelichtete Waldlebensräume – bietet der Vertragsnaturschutz im Wald einen finanziellen Ausgleich von 150 €/ha/Jahr, um Ertragsausfälle für betroffene Waldbesitzer zu vergüten.

2.4 Erhalt von starkem Totholz bzw. Biotopbäumen mit Mikrohabitatstrukturen

Totholz ist Lebensraum für zahlreiche Wirbeltier-, Insekten-, Spinnen-, Pilz-, Flechten-, Moos- und Bakterienarten. Seine Verfügbarkeit beeinflusst die Biodiversität in Wäldern maßgeblich. Totholzstrukturen gibt es aber auch an lebenden Bäumen(Larrieuet al. 2018). Diese Mikrohabitatstrukturen, etwa eine Großhöhle mit Mulmkörper und Spalten, werden von zahlreichen Arten wie Spechten, Eulen, Fledermäusen, Insekten und Flechten besiedelt. Im Vertragsnaturschutz Wald werden bevorzugt Biotopbäume mit solchen Strukturen ab einem Brusthöhendurchmesser (BHD) von 60 cm erhalten. Für einen 12-jährigen Nutzungsverzicht werden dabei Prämien zwischen 125 und 195 € pro Baum gezahlt. Stehendes und liegendes Totholz ab einem Mindest-BHD von 40 cm und einer Mindestlänge von 3 m wird mit 90 € gefördert. Die Beschränkung auf stärkere Dimensionen ist gerechtfertigt, da diese Totholzstrukturen in unseren Wäldern selten sind und zusätzlich gezeigt wurde, dass stark dimensioniertes Totholz viele verschiedene Nischen bietet, die entsprechend die Diversität fördern (Seiboldet al. 2017,Seiboldet al. 2015).

2.5 Sonstige Naturschutzmaßnahmen im Wald

Speziellere Naturschutzmaßnahmen im Wald werden in Bayern im Rahmen von Einzelprojekten oft mit Förderung über die Landschaftspflegerichtlinie bzw. die Stiftung Bayerischer Naturschutzfonds finanziert. So werden beispielsweise lichte Schneeheide-Kiefernwälder an der oberen Isar südlich von München mit der alten Nutztierrasse Murnau-Werdenfelser-Rind beweidet. Zur Erhaltung flechtenreicher Kiefernwälder wurden im Raum Kelheim verschiedene Verfahren, wie Bodenabtrag mit Minibaggern und Streurechen von Hand, als Artenhilfsmaßnahme für die Frühlings-Küchenschelle ( Pulsatilla vernalis ) und das Dolden-Winterlieb ( Chimaphila umbellata ) erprobt.

3 Erfahrungen beim Vollzug des Programms

Durch das differenzierte Maßnahmenangebot (mit Grundprämie für den Verzicht auf Überführung in Hochwald sowie einer Prämie für Stock- bzw. Pflegehieb auf den jährlich wechselnden Stockhiebsflächen) ist es gelungen, die Mehrzahl der geschätzt 5000 ha noch aktiv bewirtschafteten Mittelwälder in Bayern zu erhalten. Einige Maßnahmen im VNP Wald wurden jedoch nur in sehr begrenztem Umfang angenommen, etwa die nur anfangs geförderte Beweidung sowie die Auflichtungsmaßnahme. Daher wurden Anpassungen erforderlich oder die Maßnahme (z. B. Beweidung) wurde ganz aufgegeben und stattdessen wurden Einzelprojekte unterstützt. Zudem stammen die EU-Regelungen im ELER aus der landwirtschaftlichen Förderung und bringen in der Anwendung in Wäldern Probleme mit sich: Nutzungsverzicht bzw. Erhalt von Biotopbäumen und Totholz sind bei einer Flächenförderung mit 5-jähriger Laufzeit kaum sinnvoll; auch treten bei der parzellenscharfen GPS-Flächenermittlung im Wald bei der von der EU geforderten Genauigkeit massive Schwierigkeiten auf und schließlich schreckt die zwingend vorgegebene Anwendung der Cross-Compliance-Bestimmungen mit detaillierten Verpflichtungen in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen sowie Tierschutz bei Waldumweltmaßnahmen Waldbesitzer von der Beantragung ab. Auf Seiten der Behörden ist der Verwaltungsaufwand aufgrund der EU-Vorgaben sehr hoch. So sind, wie bei der landwirtschaftlichen Förderung, auch im Wald jährliche Auszahlungsanträge erforderlich.

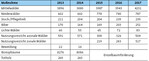

Mit der Neuauflage des Programms als Landesförderung im Jahr 2015 konnte der kooperative Naturschutz im Wald wesentlich verbessert werden. Wo fachlich sinnvoll, werden erstmals längere Laufzeiten (12 Jahre mit der Option auf Verlängerung der Maßnahme) mit dem Waldbesitzer vereinbart und so mehr Planungssicherheit und eine angemessene Entschädigungszahlung geboten. Zudem sank der Verwaltungsaufwand durch die Auszahlung des gesamten Förderbetrags zu Beginn der 12-jährigen Vertragslaufzeit. Wegen der geänderten Förderbedingungen ist die Nachfrage nach Förderung von Seiten der Waldbesitzer insbesondere bei den Maßnahmen Biotopbäume und Totholz stark gestiegen. Auch bisherige Vorbehalte gegenüber dem Programm nahmen deutlich ab. Beide nur objektbezogene Nutzungsverzichtmaßnahmen sind „Türöffner“, um Waldbesitzer mit dem Instrument Vertragsnaturschutz vertraut zu machen. Sehr positiv wirken sich das über die Jahre gewachsene Vertrauen in die beiden Verwaltungen sowie die Kompetenzverteilung, die naturschutz- und forstfachlichen Sachverstand einbindet, auf die Umsetzung von Maßnahmen aus. So konnte im Ergebnis das eingesetzte Mittelvolumen im Vertragsnaturschutz Wald bis 2017 auf rund 4,42 Mio. € gesteigert werden, mit einem Schwerpunkt im Bereich Biotopbaum und Totholzförderung (vgl. Tab. 3). Die geförderte Fläche bzw. die geförderten Einzelbäume je Fördermaßnahme in den letzten fünf Jahren ergibt sich aus Tab. 2, 3 und 4.

Erste Evaluierungsergebnisse zu den nach der Neuauflage der Richtlinie geförderten Biotopbäumen bestätigen den naturschutzfachlichen Erfolg einer Förderung von Biotopbäumen mit Mikrohabitatstrukturen. Gleichzeitig wird jedoch aufgezeigt, dass die einzelnen Mikrohabitate künftig stärker anhand der ökologischen Wirksamkeit bzw. der Bedeutung im Wirtschaftswald gewichtet werden müssen. Für die Weiterentwicklung des Programms wird empfohlen, die vorgefundenen Strukturen nach Typ, Baumart bzw. Brusthöhendurchmesser des Baumes zu bewerten und die Förderhöhen entsprechend abzustufen. Die Evaluatoren schlagen ebenfalls vor, die Bäume dauerhaft bis zum natürlichen Zerfall zu sichern ( Wurst et al. unveröffentlicht).

Die Monitoringdaten in zehn Untersuchungsgebieten im Steigerwald in Nordbayern zeigen, dass das Vorkommen der beiden Schlüsselarten Maivogel und Heckenwollafter eng an Mittel- oder Niederwälder geknüpft ist, wo sich die höchste Dichte an Gespinsten findet. Stockausschlagswälder sind Hotspots der Biodiversität mit spezifischen Artengruppen, die an Lichtstrukturen in Wäldern gebunden sind. Neben der Erhaltung der noch aktiv bewirtschafteten Mittelwälder wurde im Einzelfall sogar eine Wiederherstellung eines Mittelwaldes auf rund 80 ha beobachtet ( Dolek et al. 2018).

4 Umsetzungsbeispiele

Im Folgenden sollen drei Umsetzungsbeispiele näher vorgestellt werden, die aufgrund des neuen konzeptionellen Ansatzes (Beispiel Biodiversitätsprojekt Ammergebirge), der freiwilligen Meldung von Privatwald als FFH-Gebiet und einer umfangreichen Maßnahmenumsetzung VNP Wald (Waldbetrieb Eichelberg) sowie der Erhaltung bzw. Reaktivierung der Mittelwaldnutzung und Hutewälder (Stadtwald Bad Windsheim) Best-pratice-Beispiele darstellen.

Das Biodiversitätsprojekts im FFH-/SPA-Gebiet Ammergebirge verfolgt mit der Erstellung eines Waldwirtschaftsplans mit integriertem Naturschutzteil einen neuen konzeptionellen Ansatz. Auf rund 7000 ha werden hier in gemeinsamer Planung zwischen Vertretern des Forstes und des Naturschutzes sowie den Waldbesitzern die Entwicklungsziele für die nächsten 20 Jahre festgelegt. Dabei werden die z. T. konkurrierenden Ziele, wie der Erhalt eines klimatoleranten Bergmischwaldes, die Verbesserung der Lebensbedingungen für Rauhfußhühner und der Waldwegebau miteinander abgeglichen. Zur Optimierung der Auerhuhn-Lebensräume und weiterer Zielarten im Gebiet werden drei Flächenkategorien unterschieden und entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung über das VNP Wald vorgeschlagen: In Erhaltungsflächen mit bereits sehr guter Habitateignung (z. B. lichte Altholzstadien mit üppiger, beerkrautreicher Bodenvegetation) wird die Maßnahme Nutzungsverzicht abgeschlossen, während in Gestaltungsflächen bzw. in Entwicklungsflächen zur Verbesserung der Bodenvegetation gezielt im Rahmen des Vertragsnaturschutzes aufgelichtet wird. So wurden im Gebiet bereits rund 84 ha Nutzungsverzicht und 21,4 ha Lichte Wälder und Biotopbäume auf rund 138 ha über den Vertragsnaturschutz gefördert (Stand 2017). Sukzessive kommen in den nächsten Jahren weitere Flächen dazu.

Der Waldbetrieb Eichelberg, ein ca. 22 ha großer Privatwald im westlichen Landkreis Passau in Niederbayern, wird seit mehr als zwei Generationen naturnah als vorbildlicher Mischwaldbetrieb bewirtschaftet. 2003 erhielt der Waldbetrieb neben seinem FSC-Zertifikat auch ein Naturland-Zertifikat. Da die beiden Besitzerfamilien Chancen in der Ausweisung ihres Waldbetriebes als FFH-Gebiet sahen, regten sie dessen Meldung als FFH-Gebiet an. Nach naturschutzfachlicher Prüfung konnte dieser Bitte im Rahmen des Meldeverfahrens entsprochen werden. Seit Einführung des VNP Wald schloss der Betrieb in größerem Umfang Biotopbäume (Zielgröße: mindestens 10 Stück/ha) und Totholz (mind. 40–60 fm/ha bzw. 10 % des Vorrats) bzw. Nutzungsverzicht (derzeit ca. 3 % der Betriebsfläche) ab. In den letzten drei Jahren wurden bereits auf 5,2 ha Nutzungsverzicht vereinbart sowie über 700 Biotopbäume bzw. knapp 300 Stück Totholz gesichert. Seit 2014 ist der Eichelberg zudem Verbundpartner im BioHolz-Projekt, einem seit 2015 von BMUB und BMBF geförderten Forschungsvorhaben zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt.

Die mittelfränkische Stadt Bad Windsheim verfügt über 1500 ha Wald. Eine vom Stadtrat eingerichtete Projektgruppe legte die Leitlinien zur Bewirtschaftung des Waldes fest, die auch Naturschutzziele zur Sicherung natürlicher Waldlebensräume integriert. Die Eichenwälder in der wärmebegünstigten Windsheimer Bucht sind von deutschlandweiter Bedeutung und beherbergen primäre und sekundäre Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) mit einer hohen Baum- und Strauchartenvielfalt (über 20 verschiedene Laubbaumarten), vielfältiger Bodenvegetation (z. B. botanische Raritäten wie Diptam – Dictamnus albus – oder Kleine Traubenhyazinthe – Muscari botryoides ) sowie einer reichhaltigen Fauna (z. B. 750 Großschmetterlingsarten und 500 xylobionte Käfer). Über das Vertragsnaturschutzprogramm Wald werden insbesondere Maßnahmen in den ehemaligen Hutewäldern bzw. die noch aktiv bewirtschaften Mittelwälder gefördert. Auf 25 % der Waldfläche wird die Mittelwaldnutzung fortgeführt bzw. wurde sie in einem Distrikt reaktiviert.

Die Fortführung der Mittelwaldwirtschaft wurde möglich durch den Bau eines Biomasse-Heizkraftwerks das das Thermalbad in Bad Windsheim mit Wärme versorgt. Untersuchungsergebnisse des Artenhilfsprogramms Maivogel gaben den Anstoß zur Reaktivierung des Mittelwaldes – sie dokumentierten hier ein wichtiges mitteleuropäisches Vorkommen dieser vom Aussterben bedrohten Art.

Im Jahr 2015 wurden von der Stadt Bad Windsheim in zwei Waldbereichen (zusammen 40 ha) insgesamt 190 Biotopbäume und 45 Totholzbäume ausgewählt, markiert und kartiert. Das entspricht jeweils einer Dichte von 5,1 bzw. 8,1 Bäumen je Hektar.

5 Ausblick

Um den Vertragsnaturschutz Wald künftig besser in der Fläche etablieren zu können, sollten zum einen die EU-Vorgaben für eine ELER-Förderung bzw. für die beihilferechtliche Notifizierung nach 2020 stärker an die speziellen Gegebenheiten im Wald angepasst werden. So sollten längere Verpflichtungszeiträume möglich sein und eine größere Toleranz bei Abweichungen von der Förderfläche eingeführt werden, da die GPS-Messung im Wald schwierig ist und eine Anpassung der Förderhöchstsätze pro Hektar erfolgt. Zum anderen sollte ab 2019 der Vertragsnaturschutz Wald als eigener Förderbereich in das Bundesprogramm Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) aufgenommen werden, damit ebenso wie im Vertragsnaturschutz Offenland und in der Landschaftspflege Bundesmittel eingesetzt werden können.

Zur naturschutzfachlichen Optimierung des Programms ist bei der Fortschreibung der Landesrichtlinie u. a. geplant, die Mikrohabitatstrukturen bei den Biotopbäumen effektiver zu gewichten sowie ein „Naturschutzförderangebot“ für Windwurfflächen zu entwickeln. Die orkanartigen Stürme 2017 und Anfang 2018 regten die Diskussionen an, Störungsereignisse in Laubholzbeständen im Sinne des Naturschutzes zu nutzen, indem man örtlich auf Räumung von Windwürfen verzichtet. Diese frühen Sukzessionsstadien wurden erst in jüngerer Zeit als extrem artenreiche Sukzessionsphasen in Wäldern erkannt ( Swanson et al. 2011), die viele Einzelmodul-Elemente des Vertragsnaturschutzes Wald natürlicherweise vereinen (z. B. lichte Phasen, Totholz, Biotopbäume; Lehnert et al. 2013) und ideale Startpunkte für Wildnisentwicklung darstellen können ( Donato et al. 2012).

Wichtig für einen effizienten Einsatz der Fördermittel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den beiden beteiligten Verwaltungen (Naturschutz- und Forstverwaltung), um sowohl ökologisches Fachwissen als auch Kenntnis der waldbaulichen Erfordernisse einzubringen und in der Beratung den Waldbesitzer kompetent zu leiten. Hier besteht immer noch Nachholbedarf, aber erste Ansätze wie die jährlich von der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege für beide Verwaltungen organisierten Fachtagungen bieten Gelegenheit zu Erfahrungsaustausch und gegenseitigem Kennenlernen. Nur wenn man die Position des anderen versteht, können Lösungen für schwierige Themen wie z. B. die Förderung der Übergangsbereiche zwischen Wald und Offenland oder der Umgang mit Sturmwurfflächen entwickelt werden.

Der frühzeitige Kontakt zum Waldbesitzer und die umfassende Beratung, welche Naturschutzmaßnahmen in seinem Waldbestand im Rahmen der Bewirtschaftung umgesetzt werden können, entscheiden maßgeblich, ob er das Förderangebot annimmt. Hier bieten insbesondere strategische Konzepte, etwa auf Ebene eines Natura-2000-Gebiets, Möglichkeiten, im Rahmen der Waldbewirtschaftungsplanung auch einen naturschutzfachlichen Teil mit entsprechender Beratung der betroffenen Waldbesitzer zu integrieren.

Um das Engagement von Waldbesitzern für Naturschutzmaßnahmen stärker einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, ist im Jahr 2019 eine Auszeichnung von Naturschutzpartnern „Waldbesitzer“ geplant.

Literatur

Albrecht, L., Müller, J.(2008): Ökologische Leistungen aktiver Mittelwälder. LWF aktuell 62/2008, S. 36–38.

Bässler, C., Müller, J.(2015): Selbst naturnahe Waldwirtschaft stört biologische Prozesse. AFZ-DerWald, 3/2015, 42–43.

BMEL(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)(2017): Waldbericht der Bundesregierung 2017, 289 S.

Bußler, H.2016: Eichenwälder und Biodiversität in der Windsheimer Bucht. AFZ-DerWald, 20/2016, 33–34.

Dolek, M., Körösi, á., Freese-Hager, A.(2018): Successful maintenance of Lepidoptera by government-funded management of coppiced forests. Journal of Nature Conservation, 27 S.

Donato, D. C., Campbell, J. L., Franklin, J. F.(2012): Multiple successional pathways and precocity in forest development: can some forests be born complex? Journal of Vegetation Science 23, 576–584.

Eckelt, A., Müller, J., Bense, U., Brustel, H., Bußler, H., Chittaro, Y., Cizek, L., Frei, A., Holzer, E., Kadej, M., Kahlen, M., Köhler, F., Möller, G., Mühle, H, Sanchez, A., Schaffrath, U., Schmidl, J., Smolis, A., Szallies, A., Németh, T., Wurst, C., Thorn, S.(2018): Primeval forest relict beetles of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. Journal of Insect Conservation, 22, 15–28.

Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf(ART)(2016): Ex-post-Bewertung des Bayerischen Zukunftsprogramms Agrarwirtschaft und ländlicher Raum 2007–2013 (BayZAL).

Lehnert, L. W., Bässler, C., Brandl, R., Burton, P. J., Müller, J.(2013): Highest number of indicator species is found in the early successional stages after bark beetle attack. Journal for Nature Conservation 21, 97–104.

Larrieu, L., Paillet, Y., Winter, S., Bütler, R., Kraus, D., Krumm, F., Lachat, T., Michel, A. K., Regnery, B., Vandekerkhove, K.(2018): Tree related microhabitats in temperate and Mediterranean European forests: A hierarchical typology for inventory standardization. Ecological Indicators, 84, 194–207.

Scherzinger, W.(2015): Wald-Naturschutz im Spiegel der Wald-Natur. AFZ-DerWald, 10–12.

Seibold, S., Leibl F., Müller, J.(2017): Besonnung und Totholzvielfalt – zwei ökologische Schlüsselgrößen. AFZ – Der Wald 3, 25–26.

Seibald, S., Leibl, F.(2015): Eckpfeiler gegen Artenschwund bei Totholzbewohnern. AFZ-DerWald 8/2015, 23–24.

Swanson, M. E., Franklin, J. F., Beschta, R. L.et al. (2011): The forgotten stage of forest succession: early-successional ecosystems on forest sites. Frontiers in Ecology and the Environment 9, 117–125.

Wurst, C., Sikora, L.(unveröffentlichtes Gutachten): Visuelle Bewertung von Biotopbäumen des VNP Wald und Entwicklung eines Kriterienkataloges. 43 S.

Internet

BioHolz-Projekt: www.bioholz-projekt.de

Fazit für die Praxis

- Die Aufnahme des Vertragsnaturschutzes Wald in die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) sollte konsequent weiterverfolgt werden.

- Im EU-Förderzeitraum nach 2020 müssen die aus der Landwirtschaft stammenden Fördervorgaben stärker an die Besonderheiten im Wald angepasst werden.

- Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Forst sollte weiter intensiviert werden.

- Maßnahmenangebote für Hotspots der Waldbiodiversität wie etwa den Übergangsbereich zwischen Wald und Offenland sowie der Umgang mit Sturmwurfflächen sollten in Pilotprojekten erprobt werden.

Kontakt

Wolfram Güthler ist seit 2009 Mitarbeiter und seit 2013 Leiter des Referats Naturschutzförderung und Landschaftspflege des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Studium der Landschaftspflege an der Technischen Universität München-Weihenstephan, 1993 bis 1995: Referendariat in der Naturschutzverwaltung Niedersachsens, 1995 bis 2009: Mitarbeiter und Bundesgeschäftsführer beim Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL).

wolfram.guethler@stmuv.bayern.de

Prof. Dr. Jörg Müller hat Forstwissenschaft studiert und ist Zoologie-Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Zusätzlich leitet er das Sachgebiet Naturschutz und Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich Naturschutzstrategien in Wäldern auf ökologischer Grundlage.

jörg.mueller@uni-wuerzburg.de, joerg.mueller@npv-bw.bayern.de

Mirjam Gindele-Glasl studierte Landschaftspflege an der Technischen Universität Weihenstephan. Seit 2004 ist sie Referentin für das Vertragsnaturschutzprogramm Wald am Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.