Beobachtungen zum naturschutzfachlichen Wert von Astholz

Abstracts

Ein Jahr nach dem Absterben einer Eiche im Stadtgebiet von Dresden wird aus Gründen der Verkehrssicherheit die Baumkrone abgesägt. Aststücke mit Fraßspuren von Insekten werden in einem Zelt aus Gaze ein halbes Jahr aufbewahrt, um auf diese Weise zu dokumentieren, wie viele Käferarten und Individuen daraus schlüpfen.

Das Ergebnis ist aus naturschutzfachlicher Sicht bemerkenswert, weil eine unerwartet große Zahl an gesetzlich geschützten Käfern nachgewiesen werden konnte. Für die gutachterliche Praxis beim Thema Baumpflege und Artenschutz ergibt sich dadurch ein Handlungsbedarf. Es werden Empfehlungen gegeben, Astholz einer bestimmten Qualität zu erhalten und abzulagern.

Report about the nature conservation value of branchwood

One year after the dieback of an oak in the city of Dresden its treetop was cut off because of traffic safety concerns. Sawed-off branches with feeding scars of insects were put into a tent made of gauze and left there for half a year to document the number of beetle species and individuals that would hatch.

From a nature conservation point of view the results are remarkable, since the number of protected beetle species was unexpectedly high. In terms of tree care and species conservation this shows an urgent need for action. The study provides recommendations for the deposition and preservation of branchwood of certain quality.

- Veröffentlicht am

1 Vorbemerkung

Im September 2016 sollte aus Verkehrssicherheitsgründen eine relativ frisch abgestorbene Eiche mit ca. 90 cm Brusthöhendurchmesser und 26 m Höhe am Rand eines Wohngebiets im Norden von Dresden beseitigt werden. Eine Auflage der Naturschutzbehörde war die Hinzuziehung eines Sachverständigen unmittelbar vor der geplanten Fällung sowie gegebenenfalls eine ökologische Bauüberwachung, da eine Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Arten befürchtet wurde. Zudem steht gemäß § 21 SächsNatSchG ein „höhlenreicher Einzelbaum“ unter Schutz. Aufgrund von Hinweisen auf ein eventuelles Vorkommen des europarechtlich besonders geschützten Juchtenkäfers ( Osmoderma eremita ) sollte vor einer eventuellen Fällung eine Untersuchung des Baumes vorgenommen werden, um mögliche Baumhöhlen nachzuweisen und eventuell darin vorkommende gesetzlich geschützte Arten fachgerecht bergen und umsetzen zu können.

Die Eiche steht auf einer parkartigen Grünfläche, die von den Anwohnern als Spielplatz genutzt wird. Unmittelbar neben der Eiche befand sich eine Sitzgruppe. Der Baum steht ca. 30 m von einem mehrstöckigen Wohnhaus entfernt, befindet sich jedoch, bezogen auf die Hauptwind- bzw. auf die Sturmrichtung in dessen Windschatten, d. h. südöstlich des Gebäudes.

Der kurzfristig hinzugerufene Sachverständige sollte also unmittelbar vor der Fällung den Baum begutachten, um bei Vorhandensein von gesetzlich geschützten Arten darüber zu entscheiden, ob eine Abwägung mit naturschutzfachlichen Belangen erforderlich ist und der Baum stehen bleiben darf oder eine Fällung durchgeführt werden kann. Eine Landschaftspflegefirma war bereits mit Hubsteiger vor Ort.

2 Ergebnis

Entsprechend der Vorgabe erfolgte mithilfe des Hubsteigers eine genaue Begutachtung des Hauptstammes und von Ästen bis in ca. 20 m Höhe. Es wurden keine tiefer in den Stamm reichende Höhlen gefunden, die als Fledermausquartiere oder Mulmhöhle für eine Besiedlung durch den Juchtenkäfer geeignet gewesen wären. Weiterhin wurden Stellen überprüft, an denen die Rinde teilweise abgelöst war und die erfahrungsgemäß von Fledermäusen als Spaltenquartiere genutzt werden können. Es wurden aber keine Tiere nachgewiesen.

Da der Baum wahrscheinlich erst ein Jahr zuvor abgestorben war, gab es an vielen Ästen und am Hauptstamm von Spechten verursachte Löcher und frisch abgehackte Rinde. Es fanden sich viele längs- und querovale Ausschlupflöcher, die von Bock- und Prachtkäfern stammten, wobei keine Artzuordnung möglich war (Abb. 1 und 2).

Da die meisten Bock- und Prachtkäferarten laut Bundesartenschutzverordnung gesetzlich geschützt sind, wurde entschieden, dass vorerst zumindest Hauptstamm und Starkaststummel erhalten bleiben (Abb. 3). Dadurch wird den Belangen der Verkehrssicherheit entsprochen, weil der senkrecht stehende Hauptstamm relativ standsicher ist und keine Gefährdung durch eventuell herabbrechende, trockene Äste mehr besteht. Gleichzeitig wurde ein Lebensraum und Entwicklungsort für mit großer Wahrscheinlichkeit gesetzlich geschützte Arten erhalten.

Ein Teil des Astmaterials wurde vom Gutachter mitgenommen, um durch Zucht den Nachweis des Vorkommens von gesetzlich geschützten Arten führen zu können. Die Zucht erfolgte in einem eigens dafür angeschafften Gaze-Zelt (Abb. 4) im Zeitraum von März bis Oktober 2017.

Im Laufe des ersten Jahres nach dem Absägen (wahrscheinlich das zweite Jahr nach Absterben des Baumes) sind aus wenigen Aststücken (etwa 0,2 Raummeter) insgesamt 18 Käferarten mit fast 400 Individuen geschlüpft (Tab. 1). So konnten 7 gesetzlich geschützte Arten laut Bundesartenschutzverordnung nachgewiesen werden, mit einer großen Individuenzahl von etwa 300 Tieren. Zudem sind mehrere gefährdete und entomofaunistisch äußerst bemerkenswerte Arten gefunden worden.

Von den gesetzlich geschützten Bockkäferarten sollen Plagionotus detritus , Xylotrechus antilope , Pyrrhidium sanguineum sowie Phymatodes alni besonders hervorgehoben werden. Sie stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Bockkäfer Sachsens. Plagionotus detritus gilt laut der bundesdeutschen Roten Liste (Geiser1998) als „stark gefährdet“.

Folgende Arten sind aus faunistischer Sicht besonders bemerkenswert:

Die Rindenkäferart Synchita mediolanensis (Abb. 5) wurde erstmals in Sachsen nachgewiesen. Von dieser sehr seltenen Art liegen aus Deutschland bisher nur wenige Funde aus Brandenburg (Esserin lit.) und Südwestdeutschland vor.

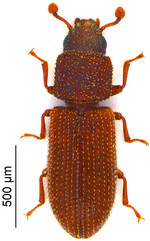

Die Jagdkäferart Tenebroides fuscus (Abb. 6) ist in Sachsen bisher erst wenige Male gefunden worden, und es ist der erste Nachweis seit der Jahrtausendwende. Sie kommt v. a. unter der Rinde sehr alter Laubbäume vor.

4 Wertung und Vorschläge für die naturschutzfachliche Praxis

Alte anbrüchige, absterbende, frisch tote oder bereits länger abgestorbene, stark dimensionierte Bäume sind fast immer Lebensraum und Entwicklungsort von Tierarten, die laut Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt sind, beispielsweise auch von Bock-, Pracht- und Hirschkäferarten. Auch viele Wildbienenarten, die ebenfalls gesetzlich geschützt sind, nisten im Holz bzw. in von anderen Holzinsekten erzeugten Bohrlöchern. Besitzen diese alten Bäume noch Baumhöhlen, sind diese meist mit ebenfalls gesetzlich geschützten Käferarten besiedelt, deren Larven sich nur in speziellen Mulmhöhlen entwickeln können, z. B. der Rosenkäfer ( Cetonia aurata ), der Marmorierte Goldkäfer ( Protaetia marmorata ) und der Juchtenkäfer ( Osmoderma eremita ). Da es sich beim Juchtenkäfer um eine Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie der EU handelt, der zudem den Status „prioritäre Art“ genießt, ist sowohl die Tötung der Käfer und ihrer Entwicklungsstadien als auch die Zerstörung des Lebensraumes verboten. Zuwiderhandlungen gelten laut Rechtsprechung als Straftatbestand.

Die bisherige Praxis der Erhaltung von Totholz beschränkte sich vor allem auf Höhlenbäume bzw. Stammstücke mit Baumhöhlen. Diese sollten möglichst senkrecht gelagert werden (Lorenz2009), weil die Besiedler von Baumhöhlen zu den am stärksten gefährdeten Arten in der Natur gehören und einige Arten einen hohen gesetzlichen Schutzstatus genießen. Wie andernorts beschrieben (Lorenz2012) ist es sinnvoll, bei der Errichtung einer solchen Totholz-Pyramide einen Teil des Astholzes z. B. ringförmig abzulagern.

Im hier vorliegenden Fall konnte nachgewiesen werden, dass sich selbst in einigen wenigen Astholzstücken einer frisch abgestorbenen Eiche eine große Zahl gesetzlich geschützter Arten entwickelt. Solche Aststücke werden normalerweise geschreddert und die darin lebenden, gesetzlich geschützten Arten bzw. deren Entwicklungsstadien getötet.

Normalerweise werden solche abgestorbenen Bäume, wie im obigen Beispiel erwähnt, aus Gründen der Verkehrssicherheit beseitigt. In den seltensten Fällen findet eine ökologische Bauüberwachung durch einen Fachgutachter oder Sachverständigen statt. Noch seltener kommt es zum Belassen eines Hochstubbens vor Ort oder zum Erhalt des abgesägten Holzes und zur Totholz-Lagerung, damit sich die darin enthaltenen, gesetzlich geschützten Arten noch entwickeln können. Die fachgerechte Ablagerung zumindest eines Teils des Stamm- und Astmaterials sollte aber zukünftig viel stärker Berücksichtigung finden. Diese könnte in Form einfacher Haufen erfolgen oder die Äste werden etwas eingekürzt und aufgestapelt.

Folgendes sollte bei der naturschutzfachlichen Praxis stärker beachtet werden:

- Nicht bei jedem zu fällenden, aber beiallen alten, stark dimensionierten, morsche und/oder hohle Stamm- und Starkastpartien aufweisenden Bäumen (alle Laubbaumarten sowie Kiefer, Fichte und Lärche) ab etwa 70 cm Stammdurchmesser bzw. ab einem Alter von ca. 100 Jahren, sollte eine ökologische Bauüberwachung (ökoBÜ) durch einen Sachverständigen mit entsprechender Artenkenntnis zum Standardprozedere gehören.

- Ebenso sollte die Lagerung zumindest eines Teils des Ast- und Stammmaterials Standardmaßnahme sein (sofern es sich um einen aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen Baum handelt), wobei die Stehend-Lagerung von möglichst langen Stammstücken mit Mulmhöhlen oberste Priorität haben muss.

- Zusammen mit einem Teil des Astmaterials muss dieses an geeigneten Stellen zu Stapeln und Haufen aufgeschichtet werden. Für die Stehend-Lagerung gibt es mehrere Möglichkeiten (sieheLorenz2006, 2009, 2012, 2017). Die Ablagerung sollte möglichst in der Nähe des Ursprungsortes stattfinden oder, falls dies nicht möglich ist, in der Nähe von oder direkt in Waldschutzgebieten, um auch weitergehenden Forderungen bezüglich Biotopverbund nachzukommen, siehe auchJedicke(2008).

- Zur Totholzlagerung eignen sich auch die Wurzeln von alten, hohlen Bäumen, die normalerweise mit der Stubbenfräse beseitigt werden, aber auch Lebensraum gesetzlich geschützter Arten sein können. Beispielsweise konnten Kokons des Juchtenkäfers fast 1 Meter unter der Erdoberfläche in der morschen Herzwurzel einer Linde nachgewiesen werden (eigene Beobachtung).

- Kenntnisse über Fraßbilder im Holz und das vielfältige Artenspektrum an xylobionten Arten haben leider nur wenige ausgewiesene Sachverständige mit dem entsprechenden entomologischen Fachwissen. Hier sollten weitergehende Schulungen durchgeführt werden sowie über Foren im Internet Bestimmungshilfen und Handlungsempfehlungen angeboten werden.

- Die Entscheidungsbefugnis über die naturschutzfachliche Wertigkeit von Alt- und Totholz kann nicht den Landschaftspflege- und Baumfällfirmen überlassen werden, die unter enormen wirtschaftlichen Druck stehen und ebenso wenig den Naturschutzbehörden, bei denen fast nur noch Verwaltungsangestellte beschäftigt sind, die die sachliche Richtigkeit einschätzen können, jedoch selten über die fachliche Expertise und über entomologische Spezialkenntnisse verfügen. Bei Ausschreibungen von Baumfäll- und Baumsanierungsmaßnahmen sollten nur Firmen berücksichtigt werden, die in ihrer Kalkulation solch naturschutzfachliche Bewertungen berücksichtigen bzw. es muss eine Liste von fachkompetenten Gutachtern zusammengestellt werden, die über die entsprechenden Qualifikationen verfügen.

- Es sollte ein relativ dichtes Netz von Totholz-Lagerplätzen aufgebaut werden, die sich möglichst auch in der Nähe von ungestörten, altholzreichen Biotopen befinden, wo aus Gründen der Verkehrssicherheit keine Eingriffe befürchtet werden müssen.

- Beim Belassen von Hochstubben sollten die Äste nicht direkt am Stamm abgesägt werden, sondern es müssen Aststummel von 1–2 m Länge dranbleiben sowie, wenn es die Gegebenheiten zu lassen auch ein Teil der Feinäste.

Dank

Für die zur Verfügung gestellten Käferfotos danke ich Herrn Olaf Jäger (Senckenberg Museum für Tierkunde Dresden) und Herrn Johannes Reibnitz (Staatliches Museum für Tierkunde Stuttgart) recht herzlich sowie Herrn Jens Esser (Berlin) für die Bestätigung der Bestimmung von Synchita mediolanensis und aktuelle Verbreitungsangaben von dieser Art.

Literatur

Freude, H., Harde, K.W., Lohse. & G.A.(Hrsg.,1964–1983): Die Käfer Mitteleuropas. Band 1–11. Verlag Goecke & Evers, Krefeld.

Geiser, R. (1998):Rote Liste der Käfer (Coleoptera) Deutschlands.Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55: 168–230.

Jedicke, E. (2008): Biotopverbund für Alt- und Totholz-Lebensräume – Leitlinien eines Schutzkonzepts inner- und außerhalb von Natura 2000. Naturschutz und Landschaftsplanung, 40 (11): 385.

Koch, K.(1989a, 1989b, 1992): Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie, Bde. 1–3. Verlag Goecke & Evers, Krefeld.

Köhler, F.(2000): Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands. Hrsg.: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung NRW, LÖBF-Schriftenreihe, Band 18: 351 S.

Klausnitzer, B.(1994): Rote Liste Bockkäfer des Freistaates Sachsen. Ausgabe 1994. Arbeitsmaterialien Naturschutz: 10 S.

–(1995): Rote Liste Blatthornkäfer und Hirschkäfer des Freistaates Sachsen. Stand 1995. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 5: 10 S.

Lohse, G.A., Lucht, W.H.(Hrsg., 1989): Die Käfer Mitteleuropas. Erster Supplementband mit Katalogteil (Bd. 12), Verlag Goecke & Evers, Krefeld.

–, W.H. Lucht(Hrsg.,1992): Die Käfer Mitteleuropas. Zweiter Supplementband mit Katalogteil (Bd. 13), Verlag Goecke & Evers, Krefeld.

–, W.H. Lucht(Hrsg.,1994): Die Käfer Mitteleuropas. Dritter Supplementband mit Katalogteil (Bd. 14), Verlag Goecke & Evers, Krefeld.

Lorenz, J.(2006): Bedeutung, Gefährdung und Schutz von Alt- und Totholzlebensräumen sowie Ergebnisse mehrjähriger Untersuchungen in Dresden einschließlich landschaftspflegerischer Umsetzung. NSI-Projektberichte 2/2006 (Hrsg.: AG Naturschutzinstitut Region Dresden e.V.): 2., überarbeitete und erweitere Auflage, 20-seitige Broschüre.

–(2009): Errichtung von Totholz-Lagerplätzen. – NSI-Projektberichte Praktischer Artenschutz 1/2009 (Hrsg.: AG Naturschutzinstitut Region Dresden e.V.): 2., überarbeitete Auflage, 4seitiges Faltblatt.

–(2012): Totholz stehend lagern – eine sinnvolle Kompensationsmaßnahme? Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (10): 300–306.

–(2013): Historische Nachweise, gegenwärtige und Prognose der zukünftigen Bestandssituation des Eremiten (Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)) in Sachsen (Coleoptera: Scarabaeidae). Sächsische Entomologische Zeitschrift 7 (2013/2013): 3–29.

–(2017): Artenschutzfachliche Begutachtung eines Totholzlagerplatzes sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für dessen Optimierung. Unveröff. Gutachten im Auftrag der UNB Dresden: 25 S.

Lucht, W.H., Klausnitzer, B.(Hrsg.,1998): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband. Verlag Goecke & Evers, Krefeld, im G. Fischer Verlag, Jena.

Müller, J., Bussler, H., Bense, U., Brustel, H., Flechtner, G., Fowles, A., Kahlen, M., Möller, G., Mühle, H., Schmidl, J., Zabransky, P. (2005): Urwaldrelikt-Arten – Xylobionte Käfer als Indikatoren für Strukturqualität und Habitattradition (Insecta, Coleoptera part.). waldoekologie online, H. 2, 106–113.

Schmidl, J.,Bussler,H. (2004): Ökologische Gilden xylobionter Käfer Deutschlands. Naturschutz und Landschaftsplanung 36 (7): 202–218.

Stegner, J.,Strzelczyk,P. (2006): Der Juchtenkäfer (Osmoderma eremita ) eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie. Handreichung für Naturschutz und Landschaftsplanung. VIDUSMEDIA GmbH Schönwölkau, 1. Auflage: 42 S.

Fazit für die Praxis

- Astholz von relativ frisch abgestorbenen, alten Laubbäumen (ab einem Stammdurchmesser von 70 cm bzw. einem Alter > 100 Jahre, die seit 1 bis 3 Jahren tot sind), v. a. Eichen, aber auch anderen Baumarten, ist u. a. Lebensraum vieler gesetzlich geschützter Bock- und Prachtkäferarten (Frischholzbesiedler).

- Wenn im Zuge von Verkehrssicherungsmaßnahmen Äste abgesägt oder die Bäume als Ganzes beseitigt werden müssen, ist eine Begutachtung durch einen Sachverständigen mit speziellen Artenkenntnissen angebracht.

- Dieser soll entscheiden, ob frische Fraßgänge und Ausschlupflöcher vorhanden sind und zumindest ein Teil des Astmaterials für einige Jahre abgelagert werden kann, damit die unter der Rinde lebenden Larven geschützter Arten sich noch verpuppen und die Imagines schlüpfen können.

Kontakt

Dr. Jörg Lorenz (Dipl.-Forsting.) studierte Forstwissenschaften an der TU Dresden. Dort auch Promotionsstudium von 1991 bis 1994. Bis 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Naturschutzinstitut Dresden. Seit 2017 ist er freiberuflich tätiger Gutachter mit den Schwerpunkten Entomologie (Käfer), wildbiologische und Baumgutachten, Biotopkartierung, ökologische Bauüberwachung.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.