Wirksamkeit von Vogelschutzmarkierungen an Erdseilen von Höchstspannungsfreileitungen

Abstracts

Zur Evaluierung der Wirksamkeit von Erdseilmarkierungen wurde in Schleswig-Holstein eine methodisch umfangreich angelegte Studie durchgeführt, die die Untersuchungsmodule „Kollisionsopfersuche“ und „Querungsintensität“ auf einer Strecke von 4,1 km und mit drei Zählpunkten umfasste. Teilabschnitte der Leitung wurden nach einem Jahr an den Erdseilen mit beweglichen, schwarz-weißen Vogelschutzmarkern versehen.

Zur Ermittlung der artspezifischen Wirksamkeit der Marker wurde eine statistische Analyse für ausgewählte Arten und einzelne Artengruppen durchgeführt. Im Ergebnis wurden für Weißwangengans, Graugans, Stockente, Rabenkrähe und Ringeltaube sowie die Artengruppen Gänse und Enten statistisch signifikante Werte ermittelt werden, die eine Kollisionsminderung zwischen 79 und 91 % belegen. Zudem wurde für mehrere Arten eine artspezifische absolute Kollisionsrate bestimmt, die mit Werten zwischen 0,004 bzw. 0,007 % für Weißwangengans, Blässgans und Kormoran sehr niedrig lag. Weitere statistisch valide Werte betrugen zwischen 0,012 und 0,038 %.

Die Ergebnisse zeigen, dass mit einem umfangreichen Untersuchungskonzept belastbare Aussagen hinsichtlich der artspezifischen Wirksamkeit von Erdseilmarkierungen und der artspezifischen Kollisionsgefährdung abgeleitet werden können. Gleichzeitig sind der Ermittlung statistisch signifikanter Werte trotz großen Untersuchungsumfangs aber deutlich Grenzen gesetzt.

Effectiveness of bird markers at high-voltage power lines in the Federal State of Schleswig-Holstein – Calculation of species-specific collision rates and reduction values

To evaluate the efficiency of bird markers on ground wires a study was started in the Federal State of Schleswig-Holstein in a very bird rich area at the lower Elbe. The investigations embraced the search of carcasses as well as the counting of crossing birds over a period of two years. In several sections of the power line black and white bird deflectors were fixed at the ground wires within the second investigation period.

To identify the species-specific efficiency of the markers a statistical analysis has been conducted for select species and several groups of species. The results revealed significant values for the five species Barnacle Goose, Greylag Goose, Mallard, Carrion Crow, and Wood Pigeon, showing an efficient reduction of the collision risk by 79 % to 91 %. In addition, for several species their specific collision rate was calculated by correlating numbers of carcasses found and flight numbers in well-defined temporal and spatial units. For Barnacle Goose, White-Fronted Goose, and Cormorant the collisions rates were very low ranking between 0.004 % and 0.009 %. Other statistically validated values varied between 0.012 % und 0.038 %. The results show that ground wire marking is an efficient measure to reduce bird collision. An extensive data base allows the calculation of species-specific collision rates and reduction values.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Insbesondere durch die große Anzahl an Windenergieanlagen ist Schleswig-Holstein im Rahmen der Energiewende besonders stark vom Netzausbau betroffen. Gleichzeitig kommt dem nördlichsten Bundesland aufgrund seiner Lage zwischen Nord- und Mitteleuropa sowie Nord- und Ostsee und seiner naturräumlichen Ausstattung eine herausragende Bedeutung für die Avifauna zu.

Vor diesem Hintergrund hat die Netzbetreiberin TenneT TSO GmbH zur Schaffung einer landesspezifischen Daten- und Beurteilungsgrundlage Untersuchungen initiiert, die das Kollisionsrisiko und dessen Verringerung durch Markierung der Blitzschutzseile (Erdseile) in Schleswig-Holstein betrachten sollten. Zentrales Ziel war es zu ermitteln, inwieweit eine Erdseilmarkierung die Kollisionshäufigkeit anfluggefährdeter Vogelarten reduzieren kann und welchen Einfluss sie auf das Flugverhalten der querenden Vögel nimmt. Hierzu wurden zwei Untersuchungsmodule entwickelt:

- qualitative und quantitative Erfassung von Kollisionsopfern im Bereich der Leitung und ihrer saisonalen Verteilung;

- qualitative und quantitative Erfassung von Flugbewegungen sowie des Flugverhaltens der die Leitung querenden Vögel.

Beide Module stellten die Grundlage für die Ermittlung einer Kollisionsrate dar, indem die Anzahl an Kollisionsopfern mit der Anzahl an Querungen in Beziehung gesetzt wurde. In Hinsicht auf die Wirksamkeit der Erdseilmarkierungen war die Studie als Vorher-Nachher-Untersuchung mit Kontrollflächen zum Vergleich konzipiert, um eine moderne BACI-Analyse (before-after control-impact, vgl. z.B.Barrientoset al. 2011,Schwarz2014) zu ermöglichen.

Ein weiteres wesentliches Ziel war es, art- bzw. artengruppenspezifische Aussagen abzuleiten. Bislang hat die Mehrzahl der Studien zum Vogelschlag lediglich einen Gesamtreduktionswert ermittelt, in den die Ergebnisse aller erfassten Arten gemeinsam einfließen. Der Anspruch einer artspezifischen Auswertung wurde durch die Rechtsprechung des Uckermark-Urteils (21. Januar 2016, Az. 4 A 5.14) unterstrichen.

2 Das Projektgebiet

2.1 Gebietsstruktur

Als Untersuchungsgebiet wurde der elbnahe Abschnitt der bestehenden 380-kV-Leitung Dollern-Wilster ausgewählt (Abb. 1). Die Untersuchungsstrecke durchquert einen ausgedehnten ehemaligen Vorlandkomplex der Elbmarsch, der als Vogelschutzgebiet 2323-401 „Unterelbe bis Wedel“ ausgewiesen wurde. Teile des Gebietes sind gleichzeitig als NSG und FFH-Gebiet gesichert.

Der Untersuchungsabschnitt umfasst neun Spannfelder mit einer Gesamtlänge von 4,4 km. Das Projektgebiet wurde in drei Hauptabschnitte unterteilt: Die Abschnitte „Süd“ und Nord“ umfassen sowohl Ackerflächen als auch Weidegrünland, im Abschnitt „Mitte“ werden alle Flächen extensiv als Grünland genutzt. Als relevante Gewässerstrukturen verlaufen die Haseldorfer Binnenelbe in Abschnitt „Mitte“ und der Lanner Kuhlenfleth in Abschnitt „Nord“.

2.2 Avifaunistische Charakterisierung

Die Haseldorfer Marsch besitzt zusammen mit den Elbuferbereichen eine sehr hohe Bedeutung als Brut- und Rastgebiet vor allem für Wasser-, Wat- und Röhrichtvögel sowie für ziehende Arten (vgl. v.a.Netz2012,Schawaller & Mitschke2008). Besonders hervorzuheben sind Rast- und Überwinterungsbestände verschiedener Schwäne, Gänse und Enten sowie Limikolen und Seeschwalben. Als wertgebende Brutvogelarten sind Weißstorch, Seeadler, Wanderfalke und Rohrweihe zu nennen, zudem existieren gebietsnahe Brutkolonien von Graureiher, Kormoran und Sturmmöwe (Elbinsel) sowie Schlafplätze von Silberreiher, Blässgans und Weißwangengans. Wiesenbrüter sind hingegen selten geworden.

2.3 Leitungsmerkmale

Bei der untersuchten Leitung handelt es sich um eine 380-kV-Freileitung mit drei Traversen, zwei Erdseilspitzen und 2er-Bündel-Leiterseilen (zwei parallele Leiterseile mit Abstandshaltern). Die Masten weisen eine Breite der untersten Traverse von durchschnittlich 28 m sowie Masthöhen von 62 bis 68 m auf. Durch die besondere Höhe von Mast 23 (Abb. 1) von 233 m besitzt das Spannfeld 23/24 mit 900 m eine im Gegensatz zu den übrigen Spannfeldern doppelte Länge und zeichnet sich zudem durch steil aufsteigende Seilsysteme aus.

3 Methoden

Eine detaillierte Darstellung der Methoden steht unter www.nul-online.de (Webcode 2231) zur Verfügung.

3.1 Untersuchungszeitraum und Markierung

Der Untersuchungszeitraum an der unmarkierten Leitung („before-Periode“) umfasste genau ein Jahr (20.01.2014 bis 19.01. 2015). Die Anbringung der Marker vom Hubschrauber aus erfolgte Ende April 2015. Die „after-Periode“ nach erfolgter Markierung dauerte vom 01.05.2015 bis 30.04.2016.

Als Markertyp kamen die sowohl von der zuständigen Fachbehörde (LLUR 2013) als auch von der Fachkonvention FNN/VDE (2014) empfohlenen und dem Stand der Technik entsprechenden schwarz-weißen, beweglichen Kunststoffarmaturen zum Einsatz, die in einem Abstand von 20 m pro Erdseil und alternierend angebracht wurden (optischer Abstand 10 m).

Markiert wurden die Spannfelder zwischen den Masten 24 und 28 mit einer Gesamtlänge von 1,8 km (impact-Abschnitt), die restlichen Abschnitte fungierten als unmarkierte Kontrollabschnitte mit einer Gesamtläge von 2,6 km (Abb. 1). Die Markierungs- und Kontrollabschnitte wiesen ein ausgewogenes Verhältnis bzgl. ihrer Länge sowie der Anzahl und der Verteilung der im ersten Jahr gefundenen Kollisionsopfer auf.

3.2 Kollisionsopfersuche

Die Erfassung von Kollisionsopfern erfolgte durch Ablaufen von sechs definierten parallelen Transekten à 20 m Breite unter und neben der Leitung. Die Gesamtlänge der Suchstrecke betrug 4,1 km. Hieraus ergab sich eine Gesamttransektlänge von 24,6 km pro Kontrollgang, die sich auf 17,7 km Grünland und 6,9 km Acker aufteilte.

In den Hauptzug- und -rastperioden (15.02. bis 30.04. und 15.08. bis 31.10.) wurden die Suchgänge alle zwei Tage durchgeführt, in den übrigen Zeiträumen bestand ein Suchintervall von fünf Tagen. Ackerflächen wurden von Anfang Mai bis zur Ernte im August in Anlehnung anGrünkornet al. (2005) nicht begangen, da hier die Auffindrate gegen Null tendiert. Insgesamt wurden pro Untersuchungsjahr 119 Suchläufe auf Grünlandstandorten und 102 Suchläufe auf Ackerstandorten durchgeführt.

Jeder Fund eines Vogelkadavers bzw. von Federresten wurde mittels GPS-Koordinate, Foto und Geländeprotokoll unter Berücksichtigung zahlreicher Fundparameter dokumentiert. Alle Kadaver bzw. Federreste wurden eingesammelt und zur Nachbestimmung dem Experten J.Hartmannvorgelegt.

3.3 Ermittlung von Korrekturfaktoren

Da davon ausgegangen werden muss, dass bei der Kollisionsopfersuche nicht alle der tatsächlich vorhandenen Kadaver gefunden werden und ein weiterer Teil durch Aasfresser abgeräumt wird, wurden zur Ermittlung von Korrekturfaktoren die Auffindrate und die Abräumrate bestimmt. Sie dienen dazu, die tatsächlich aufgetretenen Anflugopfer durch Multiplikation mit der Anzahl der gefundenen Anflugopfer zu schätzen.

Zur Bestimmung der Auffindrate wurden über beide Untersuchungsjahre verteilt sechs Experimente mit insgesamt 26 Suchdurchläufen durchgeführt, bei denen durchschnittlich sechs Sucher beteiligt waren und insgesamt 146 unterschiedlich große Kadaver bzw. Federreste ausgelegt wurden. Der Datensatz bestand aus 855 Beobachtungen. Die methodische Herangehensweise bei der Suche erfolgte in Anlehnung anGrünkornet al. (2005).

Zur Erfassung der Abräumrate wurden während der gesamten Untersuchungszeit 26 kameragestützte Experimente zur Verweildauer etwa monatlich durchgeführt, bei denen insgesamt 205 Kadaver (vier bis 13 pro Experiment) von Wild- bzw. Zuchtvögeln ausgelegt wurden. Wie bei der Auffindrate wurden unterschiedliche Vegetationsklassen und Vogelgrößen berücksichtigt.

3.4 Erfassung von Flugbewegungen und -verhalten

Die Erfassung von Flugbewegungen und des Flugverhaltens tagaktiver Arten erfolgte an drei Zählpunkten, die sich hinsichtlich der Entfernung zur Elbe und der umgebenden Nutzungsstruktur unterscheiden (Abb. 1):

Zählpunkt „Süd“ : Elbnaher Standort mittig im Spannfeld Mast 23/24 mit stark zu Mast 23 ansteigender Beseilung, Acker und Grünland;

Zählpunkt „Mitte“ : Höhe Mast 25 im NSG mit Extensivgrünland, Haseldorfer Binnenelbe als lokale Leitlinie für Flugbewegungen;

Zählpunkt „Nord“ : Höhe Mast 30 nahe Kuhlenfleet (lokale Leitlinie für Wasservögel), Acker-Grünland-Marsch.

Die Erfassung von Flugbewegungen erfolgte wöchentlich innerhalb eines 300 m breiten Korridors beidseitig der Zählpunkte mit einer Zähldauer von zumeist vier Stunden je Zählstandort und Tagesperiode. Es wurden pro Untersuchungsjahr 52 Morgenerfassungen, sechs (Vor-)Mittagszählungen und zwölf Abenderfassungen durchgeführt. Insgesamt wurden 822 Zählstunden pro Untersuchungsjahr geleistet. Alle erfassten Beobachtungen wurden im Gelände protokolliert und mit Informationen zu Art, Anzahl, Flugrichtung, Flughöhe und Verhalten an der Freileitung versehen.

3.5 Statistische Auswertungsmethoden

3.5.1 Berechnung von Korrekturfaktoren und Propagation der Varianz

Die Korrekturfaktoren wurden mittels der Auffind- und Abräumrate für jeden einzelnen Kadaverfund mit geeigneten statistischen Schätzern individuell berechnet (modifiziert nachBernardinoet al. 2013 undKorner-Nievergeltet al. 2015). Hierbei flossen verschiedene Kovariate (z. B. Vegetationsparameter, Kadavergröße, Anzahl der Tage zum vorhergegangenen Suchdurchgang) mit in die Berechnung ein. Unsicherheiten wurden mittels geeigneter Resampling-Algorithmen und Bootstrap (Lohr1999, Pearseet al. 2008) in finale Varianzen propagiert.

3.5.2 Auswertung der korrigierten Kadaverzahlen hinsichtlich einer Markerwirkung

Der Vorteil des ursprünglich geplanten Designs einer BACI-Analyse (Schwarz2014,Smith2002) liegt in der Möglichkeit, über eine Kontrollfläche den Marker-Effekt von natürlichen Schwankungen zwischen den Erfassungsperioden zu unterscheiden und so Verzerrungen zu vermeiden. Eine BACI-Analyse setzt allerdings voraus, dass die Schwankungen im Vogelvorkommen zwischen den beiden Erfassungsperioden (before vs. after) in impact- und control-Fläche die gleiche Proportionalität zeigen.

Im Zuge der Vogelflugerfassungen zeigte sich jedoch, dass diese Bedingung in der vorliegenden Studie in starkem Maße verletzt war, da die Zunahme der Querungen in der impact-Fläche deutlich höher ausfiel als in der control-Fläche. Aus diesem Grund wurde eine neue Art von Regressionsmodellen entwickelt, bei denen die aufgefunden Kadaverzahlen direkt mit den zeit- und ortsgleich erfassten Querungsintensitäten verschnitten wurden („Fusionsmodelle“). Hierbei handelte es sich um die Klasse von Generalisierten Additiven Gemischten Regressionsmodellen (GAMM) mit geeigneten Kovarianz-Strukturen.

Diese Modelle bieten gegenüber den BACI-Regressionsmodellen zahlreiche Vorteile: Es können Vogelschlag raten ermittelt werden, es lassen sich beliebige Vergleiche zwischen Flächen und Perioden ziehen und die Modelle zeigen sich zugleich robuster und mit größerer statistischer Power. Insbesondere letzteres ist bei Auswertungen auf Artniveau von großer Bedeutung. Eine Einschränkung der Fusionsmodelle ist allerdings, dass nur für tagaktive Arten verlässliche Werte ermittelt werden können.

4 Ergebnisse zu den Kollisionsopfern

4.1 Rohdaten

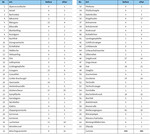

Die Übersicht der in beiden Untersuchungsjahren gefundenen Kollisionsopfer in Tab. 1 zeigt die unkorrigierten Rohdaten. Demnach wurden im ersten Untersuchungsjahr 334 Anflugopfer und im zweiten Jahr 303 Vögel erfasst. Insgesamt umfasst das Artenspektrum 63 Arten mit 637 gefundenen Vögeln. Eine besonders hohe Anzahl an Anflugopfern wurde für die Arten Weißwangen-, Grau- und Blässgans, Höckerschwan, Stockente, Ringel- und Haustaube, Lachmöwe, Sing- und Wacholderdrossel und den Star registriert.

Dieses erste Bild spiegelt zum einen den avifaunistischen Charakter des Gebietes wider, zum anderen deckt es sich mit Ergebnissen anderer Studien, die diese Arten ebenfalls als häufige Kollisionsopfer listen (Übersichten inBernotat & Dierschke2016,Marti1998).

4.2 Korrigierte Daten

- Gesamtzahl Kollisionsopfer

Die mittlere Auffindrate lag bei knapp 57 %. Es bestanden deutliche Korrelationen zwischen Vogelgröße und Vegetationsbeschaffenheit sowie der Auffindbarkeit: Je größer ein Vogel bzw. eine Rupfung und je niedriger die Vegetation war, desto besser war die Fundrate. Die mittlere Abräumrate lag bei gut 48 % nach fünf Tagen. Frischtote Kadaver wurden deutlich schneller abgeräumt als solche, die den Altersstatus „unbekannt“ trugen. Weiter wurden mittelgroße und große Vögel deutlich schneller abgeräumt als kleine Vögel.

Im Ergebnis bildet sich ein durchschnittlicher finaler Korrekturfaktor von 1,92 ab, der zwischen 1,12 und 10,0 variiert. Werte von > 4,0 waren allerdings insgesamt sehr selten. Wendet man die Korrekturfaktoren auf die Rohdaten an (n = 637), ergibt sich eine korrigierte Kadaverzahl von insgesamt 1 224 Individuen.

- artengruppenspezifische Betrachtungen

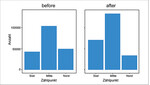

Mit Vorliegen der korrigierten Daten lassen sich unverzerrte Auswertungen der Kollisionsopferfunde durchführen. Abb. 2 zeigt für beide Untersuchungsjahre den prozentualen Anteil verschiedener Artengruppen an der Gesamtanzahl ermittelter Anflugopfer. Demnach machten Wasservögel, Drosseln und weitere kleine Singvögel in beiden Perioden den Großteil der erfassten Kollisionsopfer aus und kamen in der before-Periode auf über 75 % der Gesamtanzahl. Der prozentuale Anteil nachtaktiver Arten lag in der before-Periode bei 33,7 %, in der after-Periode bei 30,7 % und damit in einer vergleichbaren Größenordnung.

- phänologische Betrachtungen

Setzt man das jahreszeitliche Auftreten der Kollisionsopfer mit der ermittelten Flugintensität in Beziehung, erhält man ein klares Muster, das in beiden Untersuchungsjahren vergleichbar ausgeprägt ist (Abb. 3). So waren hohe Fundzahlen deutlich mit Phasen hoher Flugintensität korreliert.

Einer Phase mit hoher Funddichte und gleichzeitig hoher Flugintensität bis Anfang März folgte ein deutlicher Abfall mit einem Minimum etwa Mitte Mai. Dieses Muster begründet sich vor allem durch das zahlreiche Auftreten rastender Gänse und Enten sowie weiterer Wasservogelarten im Gebiet. Als diese im Laufe des Aprils abgezogen waren, folgte ein „Sommerloch“, in dem nur wenige (Brut-)Vögel im Gebiet anwesend waren. Ab etwa Mitte Juli – mit beginnendem Herbstzug – stieg die Anzahl der Kollisionsopfer sowie die Flugintensität wieder an. Besonders häufig gefunden wurden zunächst Singvögel, Tauben und Limikolen, ab September verstärkt Drosseln und ab Oktober Gänse.

Interessant ist, dass sich das zweite Maximum der Flugintensität, das in beiden Untersuchungsjahren etwa in der 21./22. Dekade ausgebildet ist und hauptsächlich durch hohe Anzahlen rastender und durchziehender Stare hervorgerufen wurde, nicht entsprechend in der Kurve der Kollisionsopfer abbildet. Grund hierfür dürfte der hohe Anteil der die Leitung unterfliegenden Stare sein. Die Beschränkung des Vergleichs von Kollisionsopfern und Flugintensität auf die impact-Fläche in Abb. 3 macht den kollisionsmindernden Einfluss der Erdseilmarkierungen auf phänologischer Ebene deutlich.

5 Ergebnisse der Flugbewegungen

Mit knapp 200 000 im ersten und etwa 260 000 Vögeln im zweiten Untersuchungsjahr wurde eine sehr große Anzahl querender Individuen erfasst (Abb. 4). Die weitaus höchste Anzahl war in beiden Jahren an Standort „Mitte“ zu verzeichnen, der in einem ausgedehnten Grünlandkomplex (Rasthabitat) und in Nachbarschaft zur Binnenelbe lag (lokale Leitlinie für Flugbewegungen). An den Standorten „Süd“ und „Mitte“ konnte im Vergleich der Jahre eine Zunahme, an Standort „Nord“ hingegen eine Abnahme an Querungen verzeichnet werden. Das Artenspektrum umfasste 128 Arten.

Die artengruppenspezifische Auswertung der Flugerfassungen zeigt, dass alle drei Zählstandorte in beiden Untersuchungsjahren mengenmäßig vor allem von Gänsen, Star und Möwen überflogen wurden. Insgesamt machten diese drei Gruppen in beiden Untersuchungsjahren etwa 90 % aller erfassten Querungen aus. Das Ergebnis spiegelt die Bedeutung des Untersuchungsgebietes als Rast- und Überwinterungsgebiet für nordische Gänse und den Star wider. Der hohe Anteil der Möwen (v.a. Sturmmöwe) korreliert mit Brutvorkommen auf den benachbarten Elbinseln.

Weitere tabellarisch und grafisch aufgearbeitete Ergebnisse stehen unter www.nul-online.de (Webcode 2231) zur Verfügung.

6 Artspezifische Kollisionsraten

Für die Ermittlung von „absoluten“ Kollisionsraten wurden die korrigierten Kollisionsopferzahlen und die erfassten Querungen auf eine definierte Streckenlänge (600 m, Korridor Flugerfassung) und eine definierte Zeiteinheit (12 h als durchschnittliche Aktivitätszeit) berechnet. Hierbei wurden artspezifische tageszeitliche Unterschiede in der Flugintensität berücksichtigt.

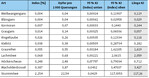

In Tab. 2 sind die Kollisionsraten für die elf häufigsten Arten dargestellt, deren Stichprobengrößen sowohl für die Kollisionsopfer als auch die Querungsintensität ausreichend hoch waren. Um Verzerrungen durch Wirkungen von Erdseilmarkierungen zu vermeiden, wurden zur Ermittlung der absoluten Kollisionsraten ausschließlich Daten der unmarkierten control-Abschnitte verwendet. Da die Situation durch die steil aufsteigenden Seilsysteme bezogen auf die Gesamtleitung in Abschnitt „Süd“ nicht repräsentativ ist, zeigt Tab. 2 ausschließlich Daten des Zählstandortes „Nord“.

Die Indexwerte der einzelnen Arten unterscheiden sich zum Teil deutlich voneinander. Um die Güte der Schätzungen einzusehen wurde als Maß die Länge des Konfidenzintervalls des Kollisionsindexes verwendet. Sehr niedrige Kollisionsraten mit einem Wert von < und um 0,01 % zeigten sich für Weißwangengans, Blässgans, Graugans und Kormoran. Die ermittelten Werte besitzen eine geringe Spanne der Konfidenzintervalle, was für eine hohe statistische Aussagekraft spricht.

Indexwerte zwischen 0,01 % und 0,05 % erreichten die Arten Ringeltaube und Kiebitz, wobei die Spanne der Konfidenzintervalle ebenfalls gering bzw. mittelgroß ist. Graureiher, Lachmöwe, Höckerschwan, Wacholderdrossel und Sturmmöwe zeigten schließlich steigende Indexwerte zwischen 0,055 und 2,254 %, von denen allerdings die Mehrzahl durch die großen Längen der Konfidenzintervalle statistisch wenig aussagekräftig ist.

7 Art- und artengruppenspezifische Analyse der Wirksamkeit der Vogelschutzmarker

Die artbezogene Analyse der Wirksamkeit fokussierte auf 15 Arten, die im Gebiet besonders häufig auftraten oder die im Rahmen von Genehmigungsverfahren eine besondere Rolle spielen. Darüber hinaus wurden zudem artengruppenspezifische Auswertungen vorgenommen.

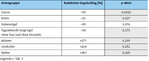

In Tab. 3 werden für diese 15 ausgewählten Arten die Ergebnisse der artspezifischen Reduktionswirkung aufgeführt. Es wird deutlich, dass allein für Weißwangengans und Graugans statistisch signifikante Werte vorliegen, die eine sehr hohe Wirksamkeit der Marker belegen (Reduktion um 82 bzw. 89 %, p 0,05). Für beide Arten konnte eine deutlich geringere Anzahl an Kollisionsopfern bei gleichzeitig gestiegener Anzahl an Querungen in der after-Periode nachgewiesen werden. Für Stockente, Rabenkrähe und Ringeltaube wurden ebenfalls hohe bis sehr hohe Reduktionswerte von –79 bis –91 % berechnet, die allerdings nur schwach signifikant sind (0,05 < p < 0,1). Alle anderen ausgewerteten Arten weisen nicht signifikante (p > 0,1) und damit wenig aussagekräftige Ergebnisse auf.

Für die analysierten Artengruppen zeigt sich, dass für Gänse und Enten hohe und gleichzeitig statistisch signifikante Reduktionswerte von –89 bzw. –81 % erzielt wurden (Tab. 4). Die Rabenvögel zeigen einen ebenfalls sehr hohen Reduktionswert von –89 %, der allerdings nur schwach signifikant ist. Alle anderen Artengruppen weisen nicht signifikante Werte auf.

8 Diskussion

8.1 Kollisionsgefährdung und Wirksamkeit der Erdseilmarkierung

Die ermittelte Gesamtzahl von 1 224 Kollisionsopfern aus 63 Arten in zwei Jahren unterstreicht das erhöhte Kollisionsrisiko an Hochspannungsfreileitungen in Rastgebieten mit überwiegend geringen Flughöhen. Für das Untersuchungsgebiet wurde für unmarkierte Leitungsabschnitte eine Schlagopferzahl pro Kilometer und Jahr zwischen 105 und 307 Individuen (je nach Gebietsteil) berechnet.Hoerschelmannet al. (1988) hatten für das gleiche Gebiet eine Zahl von etwa 400 Anflugopfern ermittelt.

Die statistisch signifikanten Ergebnisse zur Wirksamkeit der verwendeten Marker für die Arten Weißwangengans, Graugans, Stockente, Rabenkrähe und Ringeltaube mit Werten zwischen –79 und –91 % Reduktion bestätigen die sehr hohe Wirksamkeit der verwendeten Marker, die bereits vonFangrath(2004),Hartmanet al. (2010) undBernshausenet al. (2014) für unterschiedliche Habitattypen Deutschlands und der Niederlande gezeigt werden konnte. Untermauert wird die festgestellte Wirksamkeit der Marker durch die Ergebnisse der Reaktionsstudien. Diese zeigen für viele Arten eine Zunahme der Reaktionsdistanz und eine Erhöhung des Anteils an Überflügen zuungunsten der Durch- und Unterflüge. Es sei aber darauf hingewiesen, dass nicht für alle analysierten Arten derart eindeutige Ergebnisse vorliegen.

Die Markierung von Erdseilen von Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen mit effektiven Vogelschutzarmaturen stellt folglich eine zielführende Maßnahme zur Reduzierung des Kollisionsrisikos dar.

Die Ergebnisse für den Höckerschwan zeigen, welch starken Einfluss die gebietsspezifische Situation auf die artspezifische Wirksamkeit von Markierungen haben kann. Das Ergebnis von +191 % impliziert eine starke, jedoch nicht signifikante Zunahme (p = 0,21) von Schlagopfern in der after-Periode. Es lässt sich schlussfolgern, dass die Erdseilmarkierung im Untersuchungsgebiet für den Höckerschwan kaum Wirkung zeigte und es in der impact-Fläche und after-Periode Ereignisse gegeben haben muss, die Kollisionen des Höckerschwans begünstigten. Eine mögliche Begründung liegt im Rast- und Flugverhalten der Art. So war der Höckerschwan die Art mit den höchsten Anteilen an Unter- und Durchflügen. Die Art rastete häufig sehr leitungsnah in der impact-Fläche im Grünland, das in der after-Periode zur Rastzeit lange Zeit überschwemmt war. Es ist zu vermuten, dass die leitungsnahe Rast kombiniert mit anthropogenen (z.B. Sportflugzeuge) und natürlichen Störungen (z.B. Seeadler) zu dem hohen Anteil an Unter- und Durchflügen führte, da der Höckerschwan eine Art ist, die eine lange Distanz benötigt, um Höhe zu gewinnen. So war das Kollisionsrisiko v.a. mit den unteren Leiterseilen erhöht und die am Erdseil befestigten Markierungen konnten keine Wirkungen zeigen.

Unter andersartigen gebietsspezifischen Bedingungen können jedoch auch für diese Art sehr hohe Reduktionswerte erzielt werden, wie Untersuchungen vonFrost(2008) undKoops(1997) zeigen. Die Autoren wiesen Werte von über 90 % Reduktion für überfliegende Höckerschwäne nach.

8.2 Gebietsspezifische Konstellation – Übertragbarkeit

Für die Übertragbarkeit von Ergebnissen einer Studie auf andere Projektgebiete ist somit stets ein Vergleich der „gebietsspezifischen Konstellation“ erforderlich, welches in seiner Gesamtheit Einfluss auf das Kollisionsrisiko einer Art besitzen kann. Hierunter sind neben dem Artenspektrum, der Habitatausstattung und dem spezifischen Raumnutzungsverhalten der Arten auch besonders relevante Leitungsmerkmale wie Gesamthöhe, Anzahl der Traversen, Anzahl der Leiterseile pro Leiterbündel sowie Parallelführung zu verstehen (vgl.Bernotat & Dierschke2016, FNN/VDE 2014). Auch können anthropogene und natürliche Störgrößen sowie extreme Witterungsbedingungen Einfluss auf das Kollisionsrisiko einer Art nehmen. Im Gebiet der vorliegenden Studie führten vor allem Sportflugzeuge und der Seeadler zu teils häufigen Störungen rastender Trupps. AuchKreutzer(1997) weist auf die Bedeutung von Störungen durch Hubschrauber hin.Albrechtet al. (2009) berücksichtigen den Einfluss von häufigem Nebel bei der Ermittlung der Kollisionsrate des Kranichs undHaack(1997) begründet stärkere Kollisionsereignisse von Blässgänsen am Niederrhein mit einzelnen Starkwindtagen.Bernshausenet al. (2014) nennen Attacken des Wanderfalken sowie eine besondere Leitungskonstellation in Form einer Parallelführung als Grund für eine verminderte Wirkung von Erdseilmarkierungen auf die Ringeltaube.

Auch im Rahmen der vorliegenden Studie konnte ein direkter Zusammenhang von besonders ungünstigen Witterungsbedingungen und einem erhöhten Kollisionsrisiko festgestellt werden. So herrschte bei der Mehrzahl der direkt beobachteten Kollisionen starker Wind, der nicht nur den Flug beeinflusste und den Durchflug durch die Seilebenen erschwerte, sondern auch die Seile selbst in Bewegung versetzte und somit das Kollisionsrisiko nochmals erhöhte. In der Folge konnten (zumeist nicht letale) Kollisionen von Gänsen (4), Höckerschwan (4), Ringeltaube (1), Reiher (3) und Kormoran (2) beobachtet werden, wobei auch Kollisionen mit den Leiterseilen auftraten.

Eine Übertragung der Ergebnisse auf andere Gebiete erscheint dann möglich und fachlich legitim, wenn in einem Gebiet eine vergleichbare oder eine weniger konfliktträchtige gebietsspezifische Konstellation mit einem vergleichbaren bzw. geringeren Konfliktrisiko vorliegt. Für die Ergebnisse der vorliegenden Studie ist hervorzuheben, dass sie in einer Art „worst case-Gebiet“ ermittelt wurden, in dem ein sehr hohes Vogelaufkommen, vergleichsweise häufige Störungen und eine ungünstige, zumindest im Hinblick auf die Neubauvorhaben in Schleswig-Holstein untypische Leitungskonstellation (drei Traversen, 2er-Bündel-Leiterseile) vorherrschen.

8.3 Artspezifische Empfindlichkeiten

Durch die Ermittlung von artbezogenen Kollisionsraten trägt die vorliegende Studie zum Wissensstand über das artspezifische Kollisionsrisiko bei. Eine erste umfassende Kategorisierung der Empfindlichkeiten gegenüber Anflug habenBernotat & Dierschke(2016) vorgelegt. Die Einstufung basiert auf einer Literaturauswertung und stützt sich v.a. auf das Flugverhalten (Balzflüge, Fluggeschwindigkeit, Manövrierfähigkeit), die Schwarmbildung und die Anzahl an gefundenen Kollisionsopfern im Verhältnis zur Häufigkeit einer Art in Deutschland.

Aus der artspezifischen Kollisionsrate können – in deutlichem Unterschied zu reinen Kollisionsopferzahlen – besonders aussagefähige Erkenntnisse zur Empfindlichkeit einer Art gegenüber Leitungsanflug abgeleitet werden, da hier zeitlich und örtlich variierende Querungsintensitäten mitberücksichtigt werden.

Im Ergebnis konnte zum einen gezeigt werden, dass Unterschiede zwischen den einzelnen Arten bestehen, da das Kollisionsrisiko eine artspezifische Größe ist und maßgeblich durch die physiologische und physiognomische Konstitution einer Vogelart bestimmt wird. Zum anderen wurde deutlich, dass die Kollisionsrate auch von der gebietsspezifischen Konstellation beeinflusst werden kann und somit nicht nur eine artspezifische, sondern auch eine gebietsspezifische Größe ist.

Mit den statistisch validen Werten von 0,004 bis 0,038 % für die Arten Weißwangengans, Blässgans, Kormoran, Graugans, Ringeltaube und Kiebitz liegen die ermittelten Kollisionsraten teilweise sehr niedrig. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Werte in einem Gebiet mit sehr hohem Rastaufkommen, regelmäßigen Störungen und mit einer vergleichsweise kollisionsgefährlichen Leitung ermittelt wurden.

Artspezifische Kollisionsraten wurden in der Vergangenheit äußerst selten ermittelt, da bei den meisten Kollisionsstudien keine Überflüge erfasst wurden.Albrechtet al. (2009) geben eine Kollisionsrate für den Kranich von 0,009 % in Nahrungshabitaten mit Dominanz von Maisäckern an. Für die gleiche Art ermitteltenJanss & Ferrer(2000) in ebenfalls ackerdominierten Rasthabitaten einen Wert von 0,004 %.Meyer & Lee(1979) berechneten Kollisionsraten für Enten von 0,05 bis 0,07 %. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse wird deutlich, dass die im Rahmen der vorliegenden Studie ermittelten Kollisionsraten in einer vergleichbaren Größenordnung liegen.

Über die ermittelten Kollisionsraten hinaus können aus den Ergebnissen weitere Aussagen zur art- bzw. artengruppenspezifischen Empfindlichkeit abgeleitet werden. Vor allem bestätigt sich die geringe bis sehr geringe Anfluggefährdung von Greifvogelarten, auf die bereitsHoerschelmannet al. (1988) undLanggemach(1997) hinweisen und die sich auch deutlich in der überwiegend geringen Empfindlichkeitseinstufung vonBernotat & Dierschke(2016) widerspiegelt. So wurden in beiden Untersuchungsjahren insgesamt 1 671 Querungen von 13 Greifvogelarten (v.a. Mäusebussard und Turmfalke) erfasst und gleichzeitig nur zwei kollidierte Turmfalken gefunden. Vom Seeadler konnten insgesamt 110 Querungen beobachtet werden, bei denen ein auffällig hoher Anteil von Flügen durch die Seilebenen und Überflüge knapp über die Erdseile erfasst wurde. Dies spricht für eine sehr gute Kenntnis und Wahrnehmbarkeit der Leitung durch die ortsansässigen Vögel. Eine sehr ähnliche Einschätzung kann für die Gruppe der Rabenvögel aufgrund der vorliegenden Untersuchung erfolgen.

Für Graureiher und Kormoran zeigte sich, dass die wenigen gefundenen Anflugopfer fast ausschließlich während der Zugzeit erfasst wurden. Es deutet sich somit eine geringere Anfluggefährdung der Arten für ansässige Brutvögel hin. Der Graureiher zeigte einen hohen Anteil an Unter- und Durchflügen, was als Gewöhnungseffekt ansässiger Brutvögel gedeutet werden kann.

9 Ausblick

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie haben gezeigt, dass mit einem umfangreichen Untersuchungskonzept zahlreiche belastbare Aussagen hinsichtlich der Wirksamkeit von Erdseilmarkierungen und der generellen Kollisionsgefährdung von Vogelarten abgeleitet werden können. Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, dass der Ermittlung artspezifischer Werte, die dem Anspruch der statistischen Signifikanz genügen wollen, trotz sehr guten Untersuchungsumfangs Grenzen gesetzt sind.

Zur Verbesserung der artspezifischen Datenlage sollten in Zukunft weitere Studien mit dem Ziel initiiert werden, für besonders planungsrelevante Arten mit unzureichender Datenlage (z.B. Kranich, Wiesenlimikolen) belastbare Ergebnisse zu generieren. Zudem muss versucht werden, sämtliche belastbare Daten zur Wirksamkeit von Markierungen zu sammeln und als Grundlage für eine Übertragung auf hinreichend ähnliche Arten und Artengruppen zu bewerten. Dieser Weg wird aktuell durch das F+E-Vorhaben „Wirksamkeit unterschiedlicher Vogelschutzmarker“ des Bundesamtes für Naturschutz (FKZ 3516 83 0700) beschritten, das über die Definition von „Referenzarten“ und eine Ähnlichkeitsanalyse eine Übertragung abgesicherter artspezifischer Ergebnisse auf Arten ohne vorliegende Ergebnisse zu operationalisieren versucht (vgl.Liesenjohannet al. in Vorb.). Einen vergleichbaren Ansatz haben bereits IBU (2017) vorgelegt.

Dank

Unser Dank gilt allen Mitarbeitern, die unter teils widrigen Witterungsbedingungen die Kollisionsopfersuche und die Flugerfassungen durchgeführt haben. Der TenneT TSO GmbH, insbesondere Herrn Dr. Klaus Deitermann und Herrn Dr. Arno Gramatte, sei für die Initiierung, Finanzierung und fachliche Begleitung der Studie gedankt. Bei Frank Bernshausen und Dr. Klaus Richarz bedanken wir uns für die zahlreichen Anregungen und Hinweise.

Literatur

Albrecht, I., Drangmeister, D., Körner, F., Lehn, K., Marxmeier, U., Niemeyer, F.(2009): Ermittlung des Kollisionsrisikos für KranicheGrus grus während der Herbst- und Frühjahrsrast innerhalb des nordwestlichen Teils der Diepholzer Moorniederung an einer geplanten 380-kV-Freileitung. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. 44.

Barrientos, R., Ponce, C., Palacín, C., Martín, C.C., Martín, B., Alonso, J.C. (2012): Wire marking results in a small but significant reduction in avian mortality at power lines: a baci designed study. PLoS One,7(3), e32569.

Bernardino, J., Bispo, R., Costa, H., Mascarenhas, M.(2013): Estimating bird and bat fatality at wind farms: a practical overview of estimator, their assumptions and limitations. New Zealand Journal of Zoology 40 (1), 63-74.

Bernotat, D., Dierschke, V.(2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen 3. Fassung – Stand 20.09.2016.460 S.

Bernshausen, F., Kreuziger, J., Richarz, K., Sudmann, S.(2014): Wirksamkeit von Vogelabweisern an Hochspannungsfreileitungen – Fallstudien und Implikationen zur Minimierung des Anflugrisikos. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (4), 107-115.

Fangrath, M. (2004): Umsetzung der Markierungsarbeiten an einer 110 kV Freileitung im Queichtal (Rheinland-Pfalz)”. Stromtod von Vögeln, 295-299.

FNN/VDE (Forum Netztechnik / Netzbetrieb im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., 2014): Vogelschutzmarkierung an Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen. FNN-Hinweis, Berlin, 39 S.

Frost, D.(2008): The use of “flight diverters” reduces mute swanCygnus olor collision with power lines at Abberton Reservoir, Essex, England. Conservation Evidence 5, 83-91, www.ConservationEvidence.com.

Grünkorn, T., Diedrichs, A., Stahl, B., Poszig, D., Nehls, G.(2005): Entwicklung einer Methode zur Abschätzung des Kollisionsrisikos von Vögeln an Windenergieanlagen – Endbericht 2005. BioConsult SH, unveröff. Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein, 106 S.

Haack, C.T.(1997): Kollision von Bläßgänsen (Anser albifrons ) mit einer Hochspannungsfreileitung bei Rees (Unterer Niederrhein), Nordrhein-Westfalen. Vogel und Umwelt 9, Sonderh., 295-299.

Hartman, J.C., Gyimesi, A., Prinsen, H.A.M.(2010): Are bird flaps effective wire markers in a hightension power line? Field study of collision victims and flight movements at a marked 150 kV power line (in Dutch). Report nr. 10-082, Bureau Waardenburg bv, Culemborg.

Hoerschelmann, H.,Haack,A., Wohlgemuth, F.(1988): Verluste und Verhalten von Vögeln an einer 380 kV-Leitung. Ökol. Vögel 10, 85-103.

IBU (Ingenieurbüro für Umwelt und Energie,2017): Artspezifische Wirksamkeit von Vogelschutzmarkern – Landschaftsplanerische Auswertung und Ableitung im Rahmen des Umweltberichtes zur strategischen Umweltprüfung 380-kV-Höchstspannungsleitung Bertikow-Pasewalk. Unveröff. Gutachten im Auftrag der 50Hertz Transmission GmbH, 44 S.

Janss, G.F.E., Ferrer, M.(2000): Common crane and great bustard collision with power lines: collision rate and risk exposure. Wildlife Society Bulletin, 675-680.

Koops, F.B.J.(1997): Markierungen von Hochspannungsfreileitungen in den Niederlanden. Vogel und Umwelt 9, Sonderh., 276-278.

Korner-Nievergelt, F., Behr O., Brinkmann, R., Etterson, M.A., Huso, M.M.P., Dalthorp, D., Korner-Nievergelt, P., Roth, T., Niermann, I.(2015): Mortality estimation from carcass searches using the r-package carcass: a tutorial. Wildlife Biology, 21, 30-43.

Kreutzer, K.-H.(1997): Das Verhalten von überwinternden, arktischen Wildgänsen im Bereich von Hochspannungsfreileitungen am Niederrhein (Nordrhein-Westfalen). Vogel und Umwelt 9, Sonderh., 129-145.

Langgemach, T.(1997): Stromschlag oder Leitungsanflug? Erfahrungen mit Großvogelopfern in Brandenburg. Vogel und Umwelt 9, Sonderh., 167-176.

Liesenjohann, M., Blew, J., Fronczek, S., Reichenbach, M.(in Vorb.): Wirksamkeit unterschiedlicher Vogelschutzmarker. F+E-Vorhaben FKZ 3516 83 0700, BfN Leipzig.

LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, 2013):Tierökologische Empfehlungen zur Berücksichtigung tierökologischer Belange beim Leitungsbau auf der Höchstspannungsebene, Stand Januar 2013.

Lohr, S. (1999): Sampling: design and analysis. Second edition. Brooks/Cole, Pacific Grove, California, USA.

Marti, C.(1998): Auswirkungen von Freileitungen auf Vögel – Dokumentation. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, Hrsg., Schr.-R. Umwelt 292, 90 S.

Meyer, J.R., Lee, J.M.(1979): Effects of transmission lines on flight behavior of waterfowl and other birds. In: Second Symposium on Environmental Concerns in Rights-of-Way Management, University of Michigan, Ann. Arbor.

Netz, B.-U. (2012): Die Brutvögel in den Vogelschutzgebieten an der schleswig-holsteinischen Unterelbe – Brutvogelmonitoring 2007-2011. Hamb. avifauna. Beitr. 40, 5-53.

Pearse, A.T., Gerard, P.D., Dinsmore, S.J., Kaminski, R.M., Reinecke, K.J.(2008): Estimation and correction of visibility bias in aerial surveys of wintering ducks. The Journal of Wildlife Management 72 (3), 808-813.

Schawaller, F., Mitschke, A. (2008):Die Rast vögel der Haseldorfer und Wedeler Marsch 1997 bis 2004. Hamb. Avif. Beitr. 35, 5-102.

Schwarz, C.J.(2014): Analysis of BACI experiments. In: Course Notes for Beginning and Intermediate Statistics, www.stat.sfu.ca/cschwarz/CourseNotes, Chapter 12.

Smith, E.P.(2002): BACI Design, Ecological statistics. John Wiley & Sons, Ltd.

Fazit für die Praxis

- Die hohe mehrfach nachgewiesene Wirksamkeit der beweglichen schwarz-weißen Kunststoffmarker wurde auf Grundlage eines besonders umfangreichen Datenmaterials bestätigt.

- Erstmals wurden eine Kollisionsminderung auf Artniveau zwischen 79 und 89 % belegt und artspezifische absolute Kollisionsraten ermittelt. Letztere liegen zwischen 0,004 und 0,038 % und stellen sich für einige Arten als sehr niedrig dar.

- Die Studie wurde in einem sehr vogelreichen Rastgebiet durchgeführt, so dass eine Übertragung der Ergebnisse auf Gebiete mit vergleichbarem oder niedrigerem konstellationsspezifischem Risiko möglich erscheint.

- Der Ermittlung statistisch signifikanter Werte auf Artniveau ist trotz eines hohen Untersuchungsaufwands Grenzen gesetzt.

Kontakt

Klaus Jödicke studierte Biologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und ist seit 1992 als Gutachter in der Landschafts- und Naturschutzplanung tätig. Seit 2001 Geschäftsführer des Planungsbüros Biologen im Arbeitsverbund Bordesholm. Tätigkeitsschwerpunkt ist die Erstellung von Fachgutachten für Naturschutzprojekte und Eingriffsvorhaben.

Hilger Lemke hat Angewandte Biogeographie in Trier und Biologie in Lund (Schweden) studiert. Seitdem arbeitet er freiberuflich vor allem in Norddeutschland in den Bereichen Naturschutz, Planung und Umweltbildung. Begleitend widmet er sich wissenschaftlichen Untersuchungen mit ornithologischen Schwerpunkten.

Moritz Mercker studierte erst Biologie in Kiel und dann Mathematik in Heidelberg, wo er anschließend in der Angewandten Mathematik mit Schwerpunkt Biomathematik promovierte. Er forscht und arbeitet seit neun Jahren an mathematischen Methoden in der Biologie und ist neben seiner Arbeit an der Universität Heidelberg seit 2016 mit dem biostatistischen Consulting-Büro Bionum selbstständig. Hier ist er auf statistische Methoden in der Ökologie spezialisiert.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.