Holistische Bewertung der Ökosystemleistungen renaturierter Hangmoore

Abstracts

n der vorliegenden Arbeit wurden die Ökosystemleistungen der Hangmoore im Nationalpark Hunsrück-Hochwald anhand eines holistischen Bewertungsansatzes untersucht. Danach wurden zusätzlich zu ökosystemaren, intermediaten Komponenten anhand einer Umgebungsanalyse auch soziale und ökonomische Nutzungsinteressen in der Region eruiert.

Auf Grundlage einer sozioökonomischen Erhebung wurde die kulturelle und wirtschaftliche Inwertsetzung der ÖSL auf Seiten der Bevölkerung in Form der Akzeptanz (Wunsch nach Erhaltung) für die Renaturierung der Moore und der Zahlungsbereitschaft (Präferenz für Erhaltung) ermittelt.

Die Ergebnisse der ökologischen Komponenten unterstreichen die Bedeutung der Renaturierung und Stabilisierung der Wasserstände und bekräftigen somit die Fortführung der bislang durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen im Zuge der Wiedervernässung der Hangmoore. Die sozioökonomische Studie wies eine hohe Akzeptanz und Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung nach. Sie belegte aber auch Akzeptanzdefizite, denen durch Umweltbildung zu begegnen ist. Eine Erweiterung von Akzeptanzelementen kann den ökonomischen Stellenwert aus Sicht der Befragten erhöhen.

Die holistische Erfassung der Ökosystemleistungen bietet eine breite Grundlage für die Einordnung von Erfolg und Misserfolg bestimmter Aspekte der Renaturierungsmaßnahmen und trägt somit zur Optimierung der Naturschutzplanung für die Zukunft bei.

Holistic evaluation of ecosystem services of renaturated slope bogs – Analysis using the example of the ‘Hunsrück bogs’

The study presented examined the ecosystem services of slope bogs in the Hunsrück-Hochwald National Park of south-western Germany using a holistic evaluation approach. Following this concept, in addition to intermediate components of the services also social and economic benefits were derived by determining interest groups in the region and their specific interests by means of an environmental analysis. Cultural and economic values were determined and explored by a socio-economic survey using acceptance and willingness to pay for the renaturation of the bogs on the part of the population.

In terms of the ecological components, the results underline the importance of the renaturation and stabilization of the water levels as a priority objective to reinstall habitat and ecological function close to nature. The environmental analysis showed substantial acceptance and willingness to pay among the regional population. Yet signs of acceptance deficits and their possible causes point to action considering environmental education and communication issues. Inferring from this, the implementation of measures to increase acceptance in future concepts of the natural reserve can be a conducive element of their success. The holistic assessment of the ecosystem services provides a broad basis for the classification of success and failure of certain aspects of the restoration measures and serves to optimize nature conservation planning for the future.

- Veröffentlicht am

1 Zielsetzung und Hintergrund der Arbeit

Mit dem Leitbild einer langfristigen Nutzungsfähigkeit natürlicher Ressourcen als Fundament der intergenerationellen Gerechtigkeit hat ein Naturverständnis Einzug in Wissenschaft und Politik gehalten, welches das Wohlergehen des Menschen untrennbar mit dem Zustand der Natur verbunden sieht (vgl.Eser2012: 36, UN 1992: 1). Vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die mit der Übernutzung der Naturgüter der vergangenen Jahrhunderte für heutige und künftige Generationen bestehen, dient der Begriff der Ökosystemleistungen (ÖSL) als gesellschaftliches Vehikel, den Stellenwert derjenigen Leistungen der Natur sichtbar zu machen, die von ihr gratis erbracht werden und zugleich essenzielle Grundlage für die Aufrechterhaltung der menschlichen Lebensgrundlage sind (TEEB DE 2014).

Trotz ihres nur geringen Anteils an der Landesoberfläche erbringen Moore grundlegende Leistungen, die indirekte oder direkte Nutzen für den Menschen aufweisen. Durch die Folgen der Degeneration der Moore durch Nutzungsformen und Umwelteinflüsse gewinnen Bemühungen um deren Erhalt und die Minimierung von Gefährdungsfaktoren als Umweltschutzziele an Bedeutung. Gefährdungen für Moorlebensräume im Zusammenhang mit anthropogenen Eingriffen gehen vor allem von Störungen des Landschaftswasserhaushaltes sowie Veränderungen der pedologischen und biotischen Verhältnisse aus, mit denen erhebliche Beeinträchtigungen der Regulations- und Stabilisierungsfunktionen des Naturhaushaltes bis hin zum Verlust der Lebensräume für seltene und spezialisierte Lebensformen verbunden sein können (Joostenet al. 2017,Succow & Joosten2001, TEEB DE 2014).

Das Gelingen der Maßnahmen zur Wiederherstellung natürlicher Standort- und Moorwachstumsbedingungen ist einerseits abhängig von der Definition, was als natürlich angesehen wird, und insofern neben dem Kenntnisstand über die speziellen landschaftlichen und landschaftshistorischen Verhältnisse auch von tradierten Werten und Leitbildern (BMUB 2016,von Ruschkowski2009). Zum anderen spielen für ihr Gelingen viele Faktoren des Ursache-Wirkungs-Komplexes der Umwelteinflüsse eine Rolle und nicht zuletzt auch die soziale Akzeptanz: Ein langfristiges Gelingen der Naturschutzbemühungen hängt sowohl lokal von den Akteuren der Landnutzung ab als auch im übergeordneten Sinn von der Vermittlung, Entwicklung und gesellschaftlichen Integration naturschutzfachlich orientierter Leitbilder zur Bildung des sozialen Umweltbewusstseins (von Ruschkowski2009).

Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Arbeit die Renaturierung mehrerer kleiner Hangmoorstandorte im Nationalpark Hunsrück-Hochwald auf ihren potenziellen Beitrag zur umweltpolitischen Dimensionsgröße der Ökosystemleistungen hin untersucht sowie der Zusammenhang zwischen sozialer Akzeptanz und der Inwertsetzung ihres Naturkapitals eruiert.

2 Der holistische Bewertungsansatz

Für die Beurteilung der ÖSL wird bisweilen eine große Zahl unterschiedlicher Ansätze bemüht, die sich jeweils auf unterschiedliche Einzelaspekte der ÖSL konzentrieren. Um die Unübersichtlichkeit der Ansätze und Definitionen in eine praktisch anwendbare allgemeingültige Verwendbarkeit des Begriffs zu überführen und auch um einige Kritikpunkte am Konzept der ÖSL aufzugreifen, scheint es angebracht, sich einer umfassenden, gesamtheitlichen Betrachtung der Leistungen einzelner Ökosysteme zuzuwenden, die die Funktionen, Strukturen und Prozesse des Ökosystems mit seinen lokalen Gegebenheiten in den Fokus rückt und gleichermaßen auch die lokale Nachfrageseite abdeckt. Der lokale Bezug ist sowohl in biophysikalischer als auch gesellschaftlicher Hinsicht von großer Bedeutung. Daher ist die konkrete Anwendbarkeit im Hinblick auf Handlungsoptionen in den Bereichen Politik, Management und Naturschutz in Abstimmung auf die spezifischen Gegebenheiten des Untersuchungsgebietes Ziel der Bewertung.

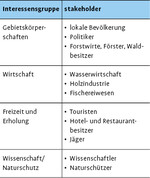

Der hier verfolgte holistische Ansatz orientiert sich an einer Bewertungsmethode vonSchröderet al. zur Vereinbarkeit der Fallspezifität mit einer allgemeinen Übertragbarkeit und Anwendbarkeit (Ibischet al. 2012: 134-143). Nach diesem Anwendungsschema erfolgt eine Umgebungsanalyse, anhand derer zunächst die jeweiligen stakeholder (Interessengruppen) und deren unterschiedliche benefits (Vorteile, Nutzen) bestimmt werden. Weiterhin werden auf Grundlage der primären Werte (ökosystemare Funktionen und Prozesse) sogenannte intermediäre Komponenten als Basis für die ÖSL identifiziert und in Indikatoren überführt, die ihrerseits anhand der benefit-transfer -Methode aus vorhandenem Datenmaterial in Zusammenhang mit den daraus erwachsenen ÖSL gewichtet werden (Abb. 2). Zur genaueren Betrachtung der ökologischen ÖSL wurden die Funktionsweise und besondere Charakteristik der Hangmoore analysiert und die wichtigen Aspekte der jeweiligen Leistungen herausgearbeitet.

Da die primären Werte Schlüsselfunktionen im Ökosystem einnehmen, die nicht zuletzt auf die Intaktheit desselben schließen lassen, eignen sie sich anhand der sie abbildenden Indikatoren im Besonderen zur Ausrichtung und Effizienzsteigerung des Biomonitorings. Mit Hilfe vorhandener Datensätze zu ökologischen Parametern der Moore im Nationalpark Hunsrück-Hochwald wurden deren Leistungen im Hinblick auf Basis-, Versorgungs- und Regulationsleistungen untersucht. Aufgrund der vorhandenen Datensätze konnte dies nicht im vollen Umfang einer abschließenden Bewertung erfolgen. Dennoch konnten Tendenzen eruiert werden, die Aufschluss über bestehende Gefährdungen und Prognosen möglicher Entwicklungen zulassen.

Die Bestandsaufnahme der Daten zur Beurteilung der ÖSL der Hangbrücher dient als Grundlage für weiterführende Untersuchungen im Rahmen des Bio-Monitorings und dessen Weiterentwicklung. Gleichwohl wird in diesem Beitrag der Aspekt der kulturellen Leistungen als gesellschaftliche Nutzenkategorie der ÖSL herausgegriffen, um aufzuzeigen, dass dem gesellschaftlichen Nutzen eine wichtige Rolle bei der Behebung von Akzeptanzdefiziten seitens der Bevölkerung zukommt. In diesem Sinne rückt die sozioökonomische Bewertung für die weiteren Ausführungen ins Zentrum der Betrachtung.

3 Sozioökonomische Bewertungsmethode

Um den gesellschaftlichen Nutzen abzuschätzen, ist eine soziodemographische Beurteilung gefragt, die sowohl die Akzeptanz der Naturschutzmaßnahmen als integraler Bestandteil des Erreichens von Naturschutzzielen untersucht als auch auf Basis der geäußerten Zahlungsbereitschaft eine sozioökonomische Bewertung anstrebt. Bei der Zahlungsbereitschaft handelt es sich um ein marktbasiertes Instrument der Wirtschaftswissenschaften, das zur Ermittlung der Präferenz für die Erhaltung eines Naturgutes eingesetzt wird. Wohlgemerkt wird hier ein ökonomisches Maß auf komplexe ökologische Strukturen angewendet, die dem Charakter eines kollektiven Gutes entsprechend nicht auf einem Markt gehandelt werden. Als Ausdruck der Intensität der Nachfrage nach einem Gut kann die Zahlungsbereitschaft allerdings der Sichtbarmachung des gesellschaftlichen Stellenwertes dienen. Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass die Generierung hypothetischer Märkte lediglich eine Verhaltensabsicht abbildet, nicht jedoch tatsächliches Verhalten (Liebe2007, Schleyer2014).

Wie zahlreiche Fälle dokumentieren (vgl. Pretty& Pimbert1995; Runte1990 invonRuschowski2009), beeinflussen Widerstände der lokalen Bevölkerung gegen Projekte und Maßnahmen des Naturschutzes Erfolg oder Misserfolg des Naturschutzhandelns. Häufig werden Kommunikationsdefizite und falsche oder ungenügende Informationen als Ursachen erkannt (vonRuschowski2009). Eine kritische Hinterfragung des Rollenverständnisses des Naturschutzes, auch in Konkurrenz zu anderen Sektoren der Politik, sollte im Hinblick darauf ebenso wenig außer Acht gelassen werden wie die Tatsache, dass eine erfolgreiche Umsetzung von Schutzkonzepten auf einem breiten, lokalen Rückhalt in allen Bevölkerungsschichten beruht.

Ziel einer gelingenden Biodiversitätsstrategie muss daher sein, Akzeptanzstrategien in Management und Monitoring von Schutzgebieten zu integrieren (BMUB 2007: 64). Diesem Gedanken folgend, können Nutzungsansprüche des Naturschutzes innerhalb eines Nationalparks optimaler mit den Anforderungen des Prinzips der Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden, wenn Kenntnisse über die Nutzungsansprüche der lokalen Bevölkerung in die Schutzgebietsplanung einfließen, da so Konfliktpotenziale früher erkannt, Lösungen gefunden und die Vorhaben nachvollziehbarer kommuniziert und begründet werden können (vgl.von Ruschowski2009: 4).

Die Komplexität lokaler Interessenskonstellationen erfordert eine genaue Ermittlung der Ursachen von Akzeptanzproblemen. Um einzelne Nutzungsansprüche und damit verbundene potentielle Akzeptanzdefizite zu eruieren, wurde im Rahmen einer qualitativ-empirischen, explorativen Studie (die Stichprobenzahl betrug 46) zunächst die Akzeptanz für ausgewählte, bereits in der Umsetzung befindliche Moorschutzmaßnahmen (Tab. 1) im Hinblick auf stakeholder (Tab. 2) untersucht. Zu diesem Zweck wurde eigens für die lokalen Gegebenheiten ein Fragebogen konzipiert. Das Befragungskonzept basiert auf der Operationalisierung der Ökosystemleistungen der Bruchflächen in Form einer für die Befragung angepassten Präzisierung der umgesetzten Renaturierungsmaßnahmen.

Zur Ermittlung des Nutzens, der diesen in der regionalen Bevölkerung beigemessen wird, wurden außerdem die Zahlungsbereitschaft für die Maßnahmen des Moorschutzes ermittelt sowie mögliche Erklärungsvariablen herangezogen, die damit in Zusammenhang stehen. Die daraus ableitbare monetäre Bewertung als Dimensionsgröße der gesellschaftlichen Präferenz für die Erhaltung kann dazu dienen, umweltpolitische Entscheidungen im Zusammenhang mit der Moorrenaturierung zu stützen. Den Maßgaben einer qualitativen Umfrage folgend, wurde für die Befragungsform die standardisierte Befragung durch persönliche, stark strukturierte Interviews gewählt. Durch die Beschreibung der aus naturwissenschaftlicher Sicht gewünschten Ziele zur Verbesserung der Umweltqualitätsparameter durch die Maßnahmen und deren Auswirkungen auf das Ökosystem hat der Befragte eine Beurteilungsbasis, anhand derer er die angenommene persönliche Verbesserung oder Verschlechterung durch seine individuelle Präferenz in Form eines ökonomischen Wertes ausdrücken kann.

Dieser (sozio-)ökonomische Wert wird in Anlehnung an Kuepker(2007) mit Hilfe eines hypothetischen Fonds abgefragt, der den Befragten die Möglichkeit bietet, ihre Präferenzen für ein nicht auf Märkten gehandeltes öffentliches Gut anhand eines gewohnten Gedankenmodells (das des Fonds) aufzuzeigen. Im Falle der Nicht-Bereitschaft, in den Fond einzuzahlen, werden verschiedene statistische Variablen (Items) zur Verfügung gestellt, um diese Entscheidung zu begründen. Aus den Antworten lassen sich Rückschlüsse auf potenzielle Akzeptanzdefizite schließen.

Da individuelles Verhalten von vielen, schwer zu erfassenden Faktoren abhängig ist, wurde das Umweltbewusstsein der Befragten als mögliche Erklärungsvariable für die Zahlungsbereitschaft ermittelt. Die Umwelteinstellung deckt nachNeugebauer(2004) sowohl das Wissen (Kognition) als auch Betroffenheit (Affekt) und Verhaltensintention (Konation) ab, so dass diese Komponente dahingehend untersucht wurde, ob eine positive Einstellung zur Umwelt sowohl eine höhere Zahlungsbereitschaft als auch größere Akzeptanz generiert. Um die Umwelteinstellung der Befragten einzuschätzen, wurden die Aspekte Verhältnis Mensch/Natur, auch im Hinblick auf die persönliche Bedeutung der Natur, und Wertigkeit bestimmter Naturschutzziele, auch im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Aufgabengebieten, beleuchtet. Zusätzlich wurde eine Bewertung der erwartenden Auswirkungen der Naturschutzmaßnahmen auf das eigene Leben in Form von Nachteilen oder Vorteilen vorgenommen. Da neben dem Umweltbewusstsein auch soziale Faktoren als Erklärungsvariablen für Zahlungsbereitschaft und Akzeptanz in Frage kommen, wurden in einem weiteren Schritt soziodemographische Kennzahlen wie Einkommensklasse, Bildungsstand und naturschutzbezogenes Engagement abgefragt.

4 Ergebnisse

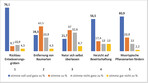

Für die kulturellen und ökonomischen Leistungen konnte anhand der Umgebungsanalyse sowie der hohen Akzeptanz und Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung ein großes Entwicklungspotenzial für die Region prognostiziert werden, wenngleich Anzeichen von Akzeptanzdefiziten und deren mögliche Ursachen Handlungsrelevanzen im Bereich der Umweltbildung aufzeigen. Von insgesamt 46 Befragten stimmt knapp ein Drittel (28 %) allen fünf Renaturierungsmaßnahmen voll und ganz zu. Maßnahme (M) 2 und Maßnahme 3 erfahren insgesamt die größte Ablehnung (Abb. 4). Bei M2 wird ein Zusammenhang mit Störungen des ästhetischen Empfindens durch Kahlschläge vermutet, da dem Landschaftsbild für Besucher und die lokale Bevölkerung eine prioritäre Stellung im Naturerleben zugesprochen wird.

Gleiches gilt möglicherweise für die vergleichsweise hohe Ablehnung von M3 unter dem Aspekt, dass ein als „aufgeräumt“ geltender Wald von großen Bevölkerungsteilen bevorzugt wird. An diesem Punkt erscheint im Bereich Umweltbildung ein Aufklärungsbedarf zu bestehen, um die ökologische Notwendigkeit des Verbleibens von Totholz für eine intakte Biodiversität zu vermitteln. Die Gruppen Gebietskörperschaften und Wirtschaft zeigen die meiste Ablehnung der Maßnahmen insgesamt, was die Annahme nahelegt, dass diese Gruppen große Überschneidungen in ihren Gründen für Akzeptanzprobleme aufweisen. Als häufige Gründe für Inakzeptanz gelten nachvon Ruschowski(2009: 34) und dem SRU (2002b) materielle Aspekte, solche der Aufbauorganisation (Kompetenzverteilung, Zuständigkeiten, institutionelle Zusammenarbeit, Personalfragen), Beteiligungs- und Informationsabläufe, Kommunikationsdefizite und Eigeninteresse. Diese Aspekte scheinen für bestimmte Teile der Interessengruppen zuzutreffen.

Dass ein hoher Anteil innerhalb der lokalen Bevölkerung M4 ablehnt, der Bewirtschaftungsverzicht allerdings den gesetzlichen Vorgaben eines Nationalparks immanent ist, könnte auf grundlegende Akzeptanzprobleme des Nationalparks auf Seiten der Bevölkerung hindeuten, die multifaktoriell sein können. In Bezug auf den Bewirtschaftungsverzicht sind Ängste vor Verhaltenseinschränkungen und Fremdbestimmung als wahrscheinlich zu betrachten. Das Zustimmungsverhalten der lokalen Bevölkerung weist die Tendenz auf, Maßnahmen, die scheinbar nicht das eigene Leben betreffen (M1, M5) und insofern einen hohen Abstraktionsgrad aufweisen, zuzustimmen, wohingegen Belange, bei denen Störungen des individuellen ästhetischen Empfindens und der Identität mit dem bislang vertrauten Landschaftsbild (M2 und M3) oder Einschränkungen bisheriger Gewohnheiten (M4) eher Ablehnung erfahren. Im Sinne der Umweltbildung scheint es in der Region daher sinnvoll, besonders der lokalen Bevölkerung bislang als abstrakt empfundene ökologische Zusammenhänge näherzubringen und in die Identifikation mit der regionalen Landschaft einzubinden.

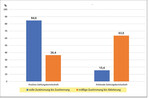

Die insgesamt sehr hohe Akzeptanz der Maßnahmen spricht dafür, dass die Moorrenaturierung in der Region grundsätzlich positiv bewertet wird. Die Befragten zeigten durchweg ein hohes Umweltbewusstsein sowie Engagement für den Naturschutz, so dass daraus nicht auf Ursachen für negative Akzeptanz geschlossen werden konnte. Mangels signifikanter Korrelationen konnten auch soziodemographische Kennzahlen nicht als Erklärungsvariablen in Betracht gezogen werden. Für die Akzeptanz zeigten sich als zentrale Einflussfaktoren sowohl die Maßnahmen selbst als auch mit der Renaturierung verbundene Erwartungen positiver Auswirkungen auf die Region oder das eigene Leben. Mit 50 % positiver Zahlungsbereitschaft erzielte die Befragung ein im Vergleich bundesdeutscher Studien gutes Ergebnis (vgl. BMUB 2016: 52,Kuepker2007,von Ruschowski2009), wobei anzumerken ist, dass sowohl die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Untersuchungsgegenstände im Hinblick auf die Zahlungsbereitschaft als auch die Repräsentativität der geringen Stichprobenzahl der vorliegenden Studie ungeklärt sind.

Betrachtet man den Einfluss der Akzeptanz der einzelnen Maßnahmen auf die Zahlungsbereitschaft, so zeigt sich auch hier ein signifikanter Zusammenhang (Chi-Quadrat-Wert = 48 599 bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 – a = 0,9): Die Bereitschaft, in den Fond einzuzahlen, steigt mit zunehmender Zustimmung für die Maßnahme (Abb. 5). Dieser Aspekt bekräftigt die Bedeutung der Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte und Notwendigkeiten zur Akzeptanzförderung im Rahmen von Umweltbildungsprogrammen.

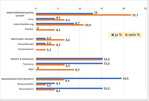

Die Zahlungsbereitschaft der stakeholder (Abb. 6) zeigt die höchsten positiven Werte in den Gruppen Wissenschaft/Naturschutz (20 %) und Freizeit & Erholung (15 %). Die Gruppe Wissenschaft/Naturschutz scheint am ehesten deckungsgleich mit einem Profil der internalisierten Verantwortungsattribution: Besonders unter Naturschützern liegt die größte Bereitschaft vor, aus eigenen Mitteln in einen Fond einzuzahlen. Die hohe Akzeptanz der Gruppe Freizeit & Erholung spiegelt sich ebenfalls in einer hohen Zahlungsbereitschaft wider. Es muss innerhalb der Gruppe allerdings zwischen dem Tourismus und Jägern deutlich unterschieden werden: Jäger zeigten eine rein negative Zahlungsbereitschaft, während beim Tourismus der Anteil Zahlungsbereiter deutlich überwiegt. Ein möglicher Schluss legt nahe, dass im Tourismus und in Wissenschaft und Naturschutz eine hohe Identifikation mit dem persönlichen Nutzen eines gelingenden Naturschutzes vorliegt.

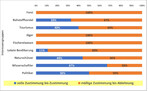

In der Gruppe Wirtschaft überwiegt die negative Zahlungsbereitschaft: Drei Viertel aus diesem Bereich stimmen gegen eigene Zahlungen. Ebenso liegt die Ablehnung eigener Zahlungen in der Gruppe Gebietskörperschaften (22 %) über dem Zustimmungswert (13 %): Im Forstwesen (60 % negative Zahlungsbereitschaft) wird als häufigster Grund angegeben, die Maßnahmen nicht als sinnvoll zu erachten. In der lokalen Bevölkerung (56 % negative Zahlungsbereitschaft) überwiegt als Grund, nicht über die finanziellen Mittel zu verfügen oder die Finanzierung des Naturschutzes nicht in der eigenen, sondern in der Verantwortung der Politik zu sehen (externalisierte Verantwortungsattribution). Die negative Zahlungsbereitschaft im Bereich der Politik (100 %) ist möglicherweise damit zu erklären, dass sich Politiker eher in der Verantwortung sehen, statt privater Mittel im Rahmen ihres Amtes eher öffentliche Gelder für den Naturschutz einzusetzen. Die Mehrheit der Befragten (74 %) verbindet mit den Maßnahmen der Moorrenaturierung die Erwartung positiver Auswirkungen auf die Region. Abb. 7 zeigt die prozentuale Verteilung der erwarteten Auswirkungen innerhalb der stakeholder -Gruppen. Die mit hoher Akzeptanz und positiver Zahlungsberetschaft verbundene Erwartung von Vorteilen zeigt sich besonders im Tourismussektor, wodurch die ökonomische Komponente der Akzeptanz und die Erholungsfunktion als Nutzungsinteresse betont werden.

Für Touristen können Attraktivität und Diversität der Landschaft dabei im Vordergrund stehen, da Moore als Landschaften mit besonderer Eigenart, Seltenheit und Schönheit empfunden werden. Die Prognose einer finanziellen Verbesserung auf Seiten der angeschlossenen Tourismusbranche kann mit der Assoziation verbunden sein, dass landschaftliche Alleinstellungsmerkmale wie Moore zu einer Zunahme der Besucherzahlen führen. Der Tourismussektor teilt mit den Naturschützern die Auffassung, dass mit der Moorrenaturierung die Schönheit der Landschaft gesteigert wird. Diese Überschneidung verdeutlicht, dass in der Wiederherstellung der Moore ein gemeinsames Nutzungsinteresse besteht. Wenngleich auf Seiten der Tourismusbranche ein größeres ökonomisches Interesse vermutet wird, zeigt das geteilte Interesse das Potenzial für Synergieeffekte zwischen diesen Gruppen auf. Hinweise auf unterschiedliche Konnotationen bei der Bewertung bietet die Überschneidung der Erwartung von weniger begehbarem Wald innerhalb der lokalen Bevölkerung und bei Naturschützern : Die Vermutung liegt nahe, dass die lokale Bevölkerung dies eher als Nachteil im Sinne einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit empfindet, während Naturschützer die Ungestörtheit der Natur durch das kontrollierte Wegenetz eher als Vorteil auffassen dürften. Konnotative Unterschiede sollten im Befragungskonzept zukünftig modifizierend aufgegriffen werden.

Es lassen sich aus negativen Erwartungen im Abgleich mit den vom SRU (2002b) als häufig beschriebenen Ursachen für Akzeptanzdefizite folgende Beobachtungen machen: Rückschlüsse auf Informationsdefizite ergeben sich im Hinblick auf die Erwartung „weniger schöner Landschaft“ innerhalb der lokalen Bevölkerung, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Verbleib von Totholz. Dieser Aspekt kann, ähnlich wie es auch für die Ablehnung der Kahlschläge (M3) vermutet wird, ebenfalls im Sinne von Störungen des ästhetischen Empfindens und der Identifikation mit dem vertrauten Landschaftsbild als relevant für Akzeptanzverhalten und infolge für die Zahlungsbereitschaft gelten. Neben der Erwartung von weniger begehbarem Wald sprechen auch die Annahme von weniger Jagd und weniger Holzwirtschaft auf Seiten der lokalen Bevölkerung für die Befürchtung von Verhaltenseinschränkung und Fremdbestimmung (vgl.Stoll1999: 113ff. invonRuschowski2009). Materielle Verluste werden überwiegend im Forstwesen und im Rohstoffhandel erwartet.

Die Gruppen Forstwesen , Wirtschaft und Jäger stellen den überwiegenden Teil der Personen mit negativer ZB und geringster Akzeptanz (Abb. 8). Rechnet man die Werte für Ablehnung der Einzelmaßnahmen dieser Gruppen zusammen, bestätigt sich der Eindruck: Zusammen stellen sie für die M1 und M5 die größte Opposition, ihre Anteile an den Ablehnungswerten der übrigen Maßnahmen sind ebenfalls hoch. Daraus lässt sich auf Interessenskonflikte schließen, die innerhalb dieser Gruppierungen in Bezug auf die Wiederherstellung der Moore bestehen, die vorwiegend als ökonomisch motiviert angenommen werden. Anhaltspunkte für diese Einschätzung sind in den geäußerten Erwartungen der Auswirkungen zu finden: Jäger erwarten vorwiegend weniger Holzwirtschaft und weniger begehbaren Wald, die Wirtschaft rechnet neben diesen Auswirkungen zusätzlich mit weniger Jagd, finanziellen Einbußen und teilt diese Erwartung mit dem Forstwesen. Aspekte der institutionellen Zusammenarbeit, Personalfragen, Kompetenzverteilung und des Eigeninteresses (von Ruschowski2009) können für diese Gruppen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Es kann konstatiert werden, dass die Bereitschaft, in den Fond einzuzahlen, ausschließlich dort besteht, wo die Erwartung von Vorteilen aus der Moorrenaturierung hervorgeht (Abb. 9). Damit kann die Erwartung positiver Auswirkungen, sei es auf die Region oder das eigene Leben, als deutliche Erklärungsvariable für eine erhöhte Zahlungsbereitschaft gesehen werden. Eine negative Zahlungsbereitschaft liegt überwiegend dann vor, wenn ökonomische Nachteile erwartet werden. Eine positive Zahlungsbereitschaft geht zu einem großen Teil mit der Erwartung ökonomischer Vorteile einher. Diese Herleitung greift zumindest für den Tourismussektor und die lokale Bevölkerung . Die hohe Zahlumngsbereitschaft der Naturschützer kann wiederum eher mit einer Präferenz dieser Gruppe für ökologische Verbesserungen erklärt werden. Diese Gruppe deckt damit indirekte Gebrauchswerte und Nicht-Gebrauchswerte ab, wie etwa den Existenzwert der Natur selbst sowie Options- und Vermächtniswerte, und ist nur geringfügig an wirtschaftlichen Wertkomponenten beteiligt. Mit knapp 20 % trägt diese nichtökonomische Komponente allerdings einen deutlichen Teil an der Zahlungsbereitschaft.

5 Schlussfolgerungen

Eine Fortführung der Bewertung der ÖSL ist vor allem für umweltpolitische Entscheidungsträger als argumentative Stütze von Vorteil. Dieser Aspekt wird besonders durch die Implementierung der kulturellen Leistungen in die Bewertungsmatrix betont, da das Aufzeigen gesellschaftlicher Nutzen bei der Behebung von Akzeptanzdefiziten auf Seiten der Bevölkerung helfen kann. Mittels der sozioökonomischen Erhebung konnten Hinweise auf solche Defizite in bestimmten Teilen der regionalen Bevölkerung aufgezeigt werden, die mit unterschiedlichen, dem Naturschutz teilweise entgegenstehenden Nutzungsinteressen zusammenhängen. Anhand dieser Hinweise können Lösungsansätze entwickelt werden, um diesen Problemen zu begegnen.

Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass auf Seiten der Bevölkerung eine positive Grundeinstellung gegenüber Naturschutzfragen und eine hohe Bereitschaft zur Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen bestehen. Dies drückt sich in der positiven Zahlungsbereitschaft von 50 % der Befragten aus. Die sozioökonomische Bewertung der Moorrenaturierung im Hunsrück basiert zu einem überwiegenden Teil auf der Erwartung finanzieller Verbesserung als Projektion in die Zukunft über den Sektor Tourismus und daran angeschlossene Wertschöpfungen für die Bevölkerung in der Region. Mehrheitlich wird der Nutzen der Moore daher vor allem in der Erholungsfunktion gesehen, woraus sich aufgrund der hohen ökologischen Sensibilität auch potenzielle Nutzungskonflikte entwickeln können. Auf etwa ein Viertel der Befragten fällt die mit dieser Erwartung verbundene sozioökonomische Inwertsetzung.

Über zwei Drittel der zahlungsbereiten Personen und immerhin etwas mehr als ein Drittel aller Befragten (35 %) geben an, mehr als 40 € in die Moorrenaturierung investieren zu wollen, und beziffern damit ihren subjektiven ökonomischen Stellenwert der Moore, dem als Dimensionsgröße der Wertschätzung auch die Bedeutung zukommt, eventuellen Nutzungskonflikten argumentativ gegenübergestellt zu werden und umweltpolitische Entscheidungen zu stützen. Der ökonomische Nutzen, der sich für diesen Teil der Bevölkerung aus der Zahlungsbereitschaft ableiten lässt, kann als Aufforderung der Bürger zur Förderung der Moorrenaturierung an politische Instanzen verstanden werden, um in bestimmten Entscheidungssituationen eine Bezugsgröße bereitzustellen, entsprechende umweltpolitische Maßnahmen durchzuführen (vgl.Kuepker2007: 166).

Die Maßnahmen selbst stellen den signifikantesten Einfluss auf die Akzeptanz dar. Die angemessene Vermittlung naturschutzfachlicher Ziele könnte zur Erweiterung von Akzeptanzelementen führen, woraus analog zur Korrelation zwischen Akzeptanz und Zashlungsbereitschaft eine Erhöhung des ökonomischen Stellenwerts in der Region generiert werden könnte. Als Konsequenz für die wissenschaftliche Weiterarbeit kann daraus geschlossen werden, dass für eine nähere Beleuchtung vorhandener Akzeptanzdefizite und ihrer Ursachen umfangreichere Studien notwendig sind, die hinsichtlich der Aussagekraft moduliert werden müssen. Neben der notwendigen Erhöhung der Stichprobenzahl müssten auch Verzerrungen im Hinblick auf ungeklärte Begriffe vermieden und das häufig im Rahmen ökonomischer Bewertungen diskutierte Problem der Protestantworten methodisch aufgegriffen werden: Protestantworten, die vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Ablehnung monetärer Bewertungen von Natur oder hypothetischer Marktvorstellungen entstehen, können durch den Anspruch des persönlichen Rechts auf eine intakte Natur ohne die Anerkennung der Eigenverantwortung erklärt werden, gelten als Erklärungsvariable für negative Zahlungsbereitschaft (vgl.Liebe2007: 181).

Zusätzliche Erklärungsvariablen, wie beispielsweise die persönliche wirtschaftliche Lage der Befragten, konnten im Rahmen dieser Arbeit aufgrund des limitierten Umfangs nicht eruiert werden, wenngleich ihnen ein signifikanter Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft zugesprochen wird (vgl.Kuepker2007,Liebe2007: 193). In Anlehnung anKuepkerwurde zur Minimierung von Verzerrungen, die im Zusammenhang mit sog. Budgetrestriktionen stehen, zwar die Revisionsmöglichkeit eingeführt, strategisches Antwortverhalten und andere subjektive Verzerrungsphänomene sind allerdings nicht restlos verifizierbar und nur mit deutlich größerem Erhebungsaufwand minimierbar (vgl.Kuepker2007: 161).

Literatur

BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2007): National Strategy on Biological Diversity. Bonn.

– (2016): Naturbewusstsein 2015. Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. Bonn.

Eser, U. (2011): Bewahrung und Entwicklung: Nachhaltige Entwicklung als dialektische Figur. In: StudierendenInitiative Greening the University e.V., Hrsg., Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung, Multiperspektivische Beiträge zu einer verantwortungsbewussten Wissenschaft, Metropolis, Marburg, 27-44.

Ibisch, P.,Kreft, S.,Luthardt, V. (Hrsg., 2012): Regionale Anpassung des Naturschutzes an den Klimawandel: Strategien und methodische Ansätze zur Erhaltung der Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in Brandenburg. Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.

Joosten, H., Tanneberger, F., Moen, A. (2017): Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. Schweizbart, Stuttgart.

Kuepker, M. (2007): Der Wert biologischer Vielfalt von Wäldern in Deutschland – eine sozioökonomische Untersuchung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. Diss. Univ. Hamburg, Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften des Departments Biologie.

Liebe, U. (2007): Zahlungsbereitschaft für kollektive Umweltgüter – soziologische und ökonomische Analysen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage, Wiesbaden.

Neugebauer, B. (2004): Die Erfassung von Umweltbewusstsein und Umweltverhalten. ZUMA-Methodenber. 2004/07, ISSN 1610-9953.

Pretty, J.,Pimbert, M. (1995): Beyond Conversation Ideology and theWilderness Myth. Natural Resources Forum19(1),5-14. In: von Ruschkowski, E., 2009, Ursachen und Lösungsansätze für Akzeptanzprobleme von Großschutzgebieten, Diss., ibidem, Stuttgart.Schleyer, C. (2014): Möglichkeiten und Grenzen marktbasierter Instrumente für Ökosystemleistungen. In: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Hrsg., Berichte und Abhandlungen 16.2014, 27-34 .

Scholtes, M.,Nindel, I. (2013): Maßnahmeplanung EU LIFE-Natur-Projekt. Wiederherstellung und Erhalt von Hang-, Hoch- und Zwischenmooren sowie angrenzenden Lebensräumen im Hunsrück und der Eifel – Teilgebiet Hunsrück. Stiftung Natur Umwelt Rheinland-Pfalz, Mainz.

Schröder, C.,Luthardt, V.,Jeltsch, F. (2012): Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen und ihre Bewertung, Defizitanalyse und Lösungsansatz mittels einer holistischen, ökosystemspezifischen Methodik. In:Ibisch, P.,Kreft, S.,Luthardt, V., Hrsg., Regionale Anpassung des Naturschutzes an den Klimawandel: Strategien und methodische Ansätze zur Erhaltung der Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in Brandenburg, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,134-143.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2002b): Für eine Stärkung und Neuorientierung des Naturschutzes. Sondergutachten, Metzler-Poeschel, Stuttgart.

Succow, M.,Joosten, H. (2001): Landschaftsökologische Moorkunde. Schweizbart, Stuttgart.

TEEB DE – Naturkapital Deutschland (2014): Naturkapital und Klimapolitik – Synergien und Konflikte. Kurzbericht für Entscheidungsträger. Technische Universität Berlin, Helmholtz-Tentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig.

UN (United Nations, 1992): Agenda 21. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, Rio de Janeiro, Juni 1992.

von Ruschkowski, E. (2009): Ursachen und Lösungsansätze für Akzeptanzprobleme von Großschutzgebieten. Diss., ibidem, Stuttgart.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Eva Verena Müller , M.Sc., absolvierte ein Diplom-Studium der darstellenden Kunst an der Folkwang Hochschule Essen (2000 – 2004) und ein Master-Studium des Umweltschutzes an der Universität Rostock (2014 – 2017). 2018 Zertifizierung für botanische Kartierungen und Mitarbeit im Umweltplanungsbüro ecotone, Dortmund, im Bereich Faunistik.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.