Schutz des Birkhuhns in den Alpen

Abstracts

Langjährige Bestandskontrollen in einem Zählgebiet im Wallis und auf zwei Probeflächen in der Zentralschweiz lassen starke Schwankungen, aber keinen Bestandstrend des Birkhuhns (Tetrao terix ) erkennen. Allerdings haben sich Balzplätze teilweise stark verschoben, mehrheitlich in größere Höhen. Der Klimawandel kann indirekter Auslöser sein, unmittelbar reagiert das Birkhuhn aber flexibel auf Veränderungen in der Vegetationsstruktur seines Lebensraums. Die Bildung traditioneller Balzplätze in Gebietsteilen, in denen die Lebensräume für das Birkhuhn günstiger geworden sind, kann aber sehr lange dauern. Erschließungen für den Wintersport gefährden Birkhuhnpopulationen durch Platzkonkurrenz zwischen Bergstationen und Balzplätzen, durch Kollisionen mit Kabeln und durch Störungen. Die Wirksamkeit von Maßnahmen zum Lebensraum-Management im Bereich der oberen Waldgrenze ist nicht belegt. Solche Eingriffe können deshalb in keinem Fall als Kompensationsmaßnahmen für Erschließungsprojekte gelten. Das Birkhuhn lässt sich auch nicht einfach in andere, für es umgestaltete Gebietsteile umsiedeln.

Conservation of Black Grouse in times of tourism development and climate change

Long-term monitorings in a study area in Valais (Swiss Alps) and two study areas in central Switzerland have revealed strong fluctuations but no population trend of the Black Grouse. Some leks, however, have moved considerably, mostly uphill. Climate change may be the indirect cause, but the immediate response by Black Grouse relates to changes of the vegetation structures of the habitat. The establishment of new traditional leks in areas that have become suitable for the species takes a long time. The establishment of winter sport facilities endangers Black Grouse populations causing space competition between mountain stations and leks, leading to collisions with cables and generating human disturbances. The effectiveness of habitat management measures at the upper timberline has not been proven so far. Such interventions can therefore under no circumstances be considered as compensation measures for touristic development projects. Black Grouse cannot simply be relocated to other parts of its local range restructured for this purpose.

Alle drei Zählgebiete, auf die sich der vorliegende Beitrag bezieht, sind jedoch jagdfrei.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Das Birkhuhn ( Tetrao tetrix) ist eine ganz besondere Vogelart: Die Gemeinschaftsbalz ist ein eindrückliches Schauspiel und die schwarzen Hähne mit ihren sichelförmig gebogenen Schwanzfedern und den roten „Rosen“ über den Augen sind imposante Erscheinungen. So verwundert es nicht, dass die Erhaltung und Förderung des Birkhuhns ein wichtiges Anliegen vieler Personen aus Jagd- und Naturschutzkreisen ist.

Die möglichen Gefährdungsfaktoren für diese Art sind vielfältig: Dazu gehören etwa die Auswirkungen des Klimawandels, Struktur- und Nutzungsänderungen in der Berglandwirtschaft, forstliche Eingriffe, Erschließungen und touristische Nutzungen mit den damit verbundenen Störungen. Ein aktueller Fall ist das Riedberger Horn im Allgäu südwestlich von Sonthofen (Bayern), wo eine neue Erschließung für den Wintersport geplant ist (Werth&Kraft2015). Gleichzeitig steht damit auch das Schutzkonzept „Alpenplan“ zur Diskussion, was bereits zu Protesten von Schutzorganisationen geführt hat (Deutscher Alpenverein 2016).

Der Autor hat sich vor vierzig Jahren einer Gruppe von Raufußhühner-Forschern angeschlossen, die vor allem das Birkhuhn und das Alpenschneehuhn ( Lagopus muta ) im Aletschgebiet in den zentralen Schweizer Alpen untersucht und seit Beginn der 1970er-Jahre jeden Frühling den Bestand ermittelt. Außerdem kontrolliert er den Birkhahnbestand auf zwei Probeflächen in der Zentralschweiz seit 25 bzw. 30 Jahren. Die Diskussionen um das Riedberger Horn waren daher Anlass, aufgrund der eigenen Daten und Erfahrungen Schlussfolgerungen für den Schutz des Birkhuhns in den schweizerischen Untersuchungsgebieten zu ziehen und zu prüfen, inwiefern sie auf die Verhältnisse in anderen Birkhuhn-Lebensräumen übertragbar sein könnten. Dabei ist wichtig festzuhalten, dass zwar die Zählergebnisse (trotz einiger Fehlerquellen) konkrete Zahlen sind, dass aber ein Zusammenhang mit möglichen Ursachen oft nicht beweisbar ist und dass es sich bei Prognosen und Empfehlungen für Schutzmaßnahmen immer auch um persönliche Ansichten und Interpretationen handelt.

2 Bestandsentwicklung und Höhenverbreitung in ausgewählten Gebieten der Schweizer Alpen

2.1 Aletschgebiet

Das Reservat Aletschwald liegt am Nordwesthang eines Bergrückens über dem Großen Aletschgletscher im Kanton Wallis auf 2000 bis 2250 m ü.M. Im oberen Waldgrenzbereich dieses Lärchen-Arvenwaldes werden die balzenden Hähne seit 1970 jedes Jahr (außer 1974) in der zweiten Mai-Hälfte auf einer Fläche von etwa 5 km2gezählt, in den meisten Jahren an zwei oder drei Morgen. In den 46 Jahren bis 2015 waren es im Mittel 23,8 Hähne, mit einem Minimum von 13 Hähnen (1998 und 2000) und einem Maximum von 38 Hähnen (1990 und 1993). Der Bestand schwankt also sehr stark, aber ein Trend über diese viereinhalb Jahrzehnte ist nicht zu erkennen (Martiet al. 2016).

Auffällig war die Verschiebung von Balzplätzen. Der zentrale und gleichzeitig größte Balzplatz des Gebiets mit bis zu 18 Hähnen hat sich seit 1970 von der Waldgrenze am steilen Nordwesthang aus hangaufwärts auf den Gratrücken verschoben, was einen Anstieg um 120 Höhenmeter bedeutet und einer Luftliniendistanz von 250 m entspricht (Abbildung der Etappen dieser Verschiebung inMartiet al. 2016,Marti2017). Ein südwestlich davon an der Hohfluh gelegener Platz hat sich nach einer Höhenverschiebung schließlich aufgelöst (Abb. 2).

Weiter gletscheraufwärts, am Nordwesthang der Moosfluh (2334 m ü.M.), wurden zu Beginn der Zählungen keine, etwas später nur sporadisch einzelne Birkhähne gesehen. Seit 1986 gelangen hier Birkhahn-Beobachtungen fast jedes Jahr. Noch im Mai 2007 verteilten sich die damals acht Hähne einzeln über ein sehr großes Gebiet. 2009 wurde hier erstmals ein Gemeinschaftsbalzplatz von fünf Hähnen festgestellt (Abbildung inMartiet al. 2016,Marti2017). Seither schwankt der Balzbestand hier zwischen zwei und zehn Hähnen. Zu Beginn der Untersuchungen wurde der Nordwesthang der Moosfluh vom Gratrücken bis hinunter auf die oberen Teile der Jungmoränen noch flächendeckend vom Alpenschneehuhn besiedelt. Die Zwergstrauchgesellschaften aus Heidelbeerstrauch ( Vaccinium myrtillus) , Rostblättriger Alpenrose ( Rhododendron ferrugineum) und Schweizerweide ( Salix helvetica) waren abgesehen von einzelnen 1–2 m hohen Arven ( Pinus cembra) baumfrei (Abb. 3 links). Mit dem Größerwerden der Bäume (Abb. 3 rechts) und der Zunahme des Deckungsgrads der Baumschicht verlor der Lebensraum seine Eignung für das Alpenschneehuhn, dafür wanderte das Birkhuhn ein. Eine direkte Verdrängung hat nicht stattgefunden, denn Auseinandersetzungen zwischen den beiden Arten wurden nie beobachtet. In anderen Regionen stoßen die Verbreitungsgebiete beider Arten unmittelbar aneinander, aber ohne sich zu überlappen (Slotta-Bachmayr&Winding1994).

2.2 Zentralschweiz

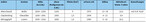

Zum Vergleich werden auch die Ergebnisse der Birkhahn-Bestandsaufnahmen in zwei Gebieten der Zentralschweiz vorgestellt (Tab. 1). Sie fließen in ein schweizweites Monitoringprogramm ein, das seit 1995 im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt von einem Planungs- und Umweltberatungsbüro in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vogelwarte durchgeführt wird (Bossert&Isler2018).

Der Glaubenbergpass (1543 m ü.M.) ist eine Straßenverbindung zwischen den Kantonen Obwalden und Luzern, etwa 20 km südsüdwestlich von Luzern gelegen. Das Untersuchungsgebiet ist ein Teil der größten Moorlandschaft der Schweiz. Die Zählfläche befindet sich südwestlich des Passübergangs von der oberen Waldgrenze (hier auf etwa 1800 m ü.M.) bis hinauf zum Gipfel des Miesenstocks (1891 m ü.M., Abb. 4).

In den ersten Jahren der Zählungen ab 1994 war unregelmäßig ein Balzplatz auf iner Höhe von lediglich 1600 m ü.M. am Rand eines Fichtenbestands besetzt, letztmals im Jahr 2004. Der größte Balzplatz des Gebiets mit in der Regel zwei bis vier Hähnen lag zu Beginn auf einer etwas erhöhten Stelle über einem lockeren Föhrenwald, hat sich dann aber im Laufe der letzten 25 Jahre von 1650 m auf einen baumfreien Gratrücken auf 1800 m hinauf verschoben.

Das zweite Gebiet liegt am Mittaggüpfi westlich des Pilatus, dem „Hausberg“ von Luzern (2118 m ü.M.) an der Grenze zum Kanton Nidwalden. Die Waldgrenze erreicht n diesem Gebiet ebenfalls etwa 1800 m ü.M. und wird von Fichtenwäldern gebildet (Abb. 5).

In den 30 Jahren der Zählungen (1989 bis 2018) schwankte der Bestand zwischen fünf und 16 Hähnen. Der tiefste Balzplatz auf 1700 m ü.M. verschwand um die Jahrtausendwende. Gehalten hat sich dagegen ein nur etwa 50 m höher gelegener kleiner Platz. Der schon zu Beginn vorhandene Balzplatz auf 1820 m ü.M. ist mittlerweile zur wichtigsten Arena der Region geworden, mit Balzgruppen von bis zu elf Hähnen.

3 Mögliche Einflussfaktoren auf den Birkhuhnbestand

3.1 Klimawandel

Der Einfluss der Klimaerwärmung auf Raufußhühner wird vor allem für das Alpenschneehuhn intensiv diskutiert. Modellrechnungen aufgrund der prognostizierten Temperaturentwicklung zeigen, dass sich sein Verbreitungsgebiet nach oben verschieben wird und dass der Bestand massiv abnehmen dürfte (Revermannet al. 2012). Die mittlere Höhenverteilung der Schneehuhn-Beobachtungen hat sich in der Schweiz zwar nach oben verschoben, aber nicht in allen Landesteilen gleichmäßig (Pernolletet al. 2015). Der Bestand ist insgesamt leicht rückläufig (Furreret al. 2016,Knauset al. 2018).

Die in Abschnitt 2 aufgeführten Beispiele belegen zwar eine Höherverschiebung von einzelnen Birkhuhn-Balzplätzen in den letzten drei bis fünf Jahrzehnten, doch fanden im selben Zeitraum auch Neubildungen in den tiefer gelegenen Teilen des Lebensraums statt. Die Verlagerungen wurden wohl höchstens indirekt durch den Klimawandel ausgelöst, unmittelbar aber durch Veränderungen im Lebensraum.

Wie weit das Birkhuhn von der Klimaerwärmung betroffen sein könnte und ob sich sein Verbreitungsgebiet in den Alpen generell nach oben verschiebt, lässt sich zurzeit nach dem bisherigen Kenntnisstand kaum vorhersagen (Zurellet al. 2012). Ein Höhersteigen ist aber offensichtlich nur in Gebieten möglich, wo die Gipfelhöhen oberhalb der vom Birkhuhn besiedelten Höhenbereiche liegen, und auch dort nimmt die vorhandene und damit besiedelbare Fläche mit zunehmender Höhe ab. Deshalb wäre eine Höhenverschiebung mit einer Bestandsreduktion verbunden. An den Rändern des alpinen Verbreitungsgebiets (Abb. 6) würde ein klimabedingtes Höhersteigen zum Verschwinden des Birkhuhns (Abb. 7) führen.

3.2 Lebensraumveränderungen

Der unmittelbare Auslöser für die Auflösung, Verschiebung oder Neubildung von Balzplätzen ebenso wie für die Reduktion oder Ausdehnung der Aufenthaltsgebiete des Birkhuhns in den Alpen sind Veränderungen im Lebensraum. Das Birkhuhn ist eine Art der „Kampfzone des Waldes“, seien dies aufgelockerte Baumbestände an der oberen Waldgrenze oder an Moorrändern. Im Übergangsbereich zwischen geschlossenem Wald und offenen Zwergstrauchgesellschaften findet das Birkhuhn Nahrung und Deckung.

Im Aletschgebiet waren wohl drei Faktoren für die Lebensraum-Veränderungen ausschlaggebend:

- Die Waldbildung auf den seit dem Ende der „kleinen Eiszeit“ um 1850 vom Gletschereis freigegebenen Jungmoränen ist noch längst nicht abgeschlossen. An einer Stelle, wo sich ein lockerer Lärchenbestand gebildet hat, befindet sich nun seit zehn Jahren ein neuer Balzplatz (Abb. 8).

- Der Lärchen-Arvenwald steht nach einer langen Phase der Übernutzung seit 1933 unter Schutz, doch sind die Auswirkungen von Holzschlag und Waldweide immer noch sichtbar.

- Schließlich sind Rothirsche (Cervus elaphus ) eingewandert und haben sich stark vermehrt, während die Gämse (Rupicapra rupicapra ) seltener geworden ist. Der Einfluss auf die Waldentwicklung findet je nach Huftierart in unterschiedlichen Waldteilen statt und führt zu sichtbaren Strukturveränderungen im Wald.

3.3 Touristische Erschließungen

Die räumliche Konkurrenz zwischen Birkhuhn-Balzplätzen und den Installationen von Transportanlagen für den Wintersport, vor allem ihren Bergstationen, wurde schon in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts nachgewiesen (Meile1982). Im Aletschgebiet wurde im Jahr 1968 die Bergstation eines Skilifts auf dem damals größten Birkhuhn-Balzplatz der Region errichtet.

In den folgenden Jahren nahm die Zahl der Birkhähne ab; zehn Jahre später war der Platz verwaist. Wiederum zehn Jahre später balzten hier überraschenderweise zehn bis 13 Hähne. Der betreffende Gratrücken schien topografisch so attraktiv zu sein, dass er trotz der Beeinträchtigung durch den Skiliftbau nach einiger Zeit wieder als Balzplatz genützt wurde. Mittlerweile sind hier aber nur noch einer bis drei balzende Hähne anzutreffen (Martiet al. 2016).

Untersuchungen aus den französischen Alpen belegen, dass die Stahlkabel der Transportanlagen für Birkhühner ein erhebliches und oft unterschätztes Kollisionsrisiko darstellen (Miquet1990), wobei die Elektrizitätsleitungen und Kabel von Schleppliften gefährlicher sind als permanente Sessellifte, die offenbar besser erkannt werden können.

Modellrechnungen für den Kanton Wallis (Schweiz) zeigen, dass die Siedlungsdichten des Birkhuhns in Wintersportgebieten geringer sind als außerhalb davon (Pattheyet al. 2008). Gut dokumentierte direkte Vergleiche im selben Gebiet vor und nach der Erschließung für den Wintersport fehlen allerdings, so dass hier Untersuchungsbedarf besteht.

4 Schutzmaßnahmen

4.1 Jagdschutz

In Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz wird der Birkhahn regional bejagt. Auch dort, wo die Bestände dadurch nicht direkt gefährdet werden, führt die Jagd zu größeren Fluchtdistanzen der Vögel und damit zu einer geringeren Toleranz gegenüber Störungen z.B. durch den Wintersport. Je größer die Fluchtdistanzen sind, desto stärker schränken menschliche Aktivitäten den Lebensraum störungsanfälliger Vogelarten ein, was beim Auerhuhn (Tetrao urogallus ) nachgewiesen wurde (Thielet al. 2007).

4.2 Ruhezonen und Lenkungsmassnahmen

In Naturschutzgebieten wie dem Aletschwald und in Wildruhezonen wie der Moorlandschaft Habkern im Kanton Bern (Ingoldet al. 2008,Ingold&Boldt2018) kann die Begehung durch Schneeschuhläufer und Tourenskifahrer auf definierte Routen beschränkt werden. In vielen schweizerischen Wintersportgebieten werden Ruhezonen bezeichnet, die von Skifahrern nicht befahren werden dürfen.

Lenkungsmaßnahmen können erfolgreich sein, wenn sie mit zielgruppengerechter Information arbeiten, die bereits bei der Tourenplanung ansetzt, und wenn über das soziale Umfeld, am besten über bekannte Vorbilder, Einfluss auf das Verhalten der Wintersportler genommen werden kann (Immoos&Hunziker2014).

4.3 Lebensraummanagement

In Nordengland und Schottland werden die Bestände des Schottischen Moorschneehuhns (Lagopus lagopus scotica ) für die jagdliche Nutzung intensiv gefördert. Dazu wird die Heide bereichsweise periodisch abgebrannt, damit die Besenheide (Calluna vulgaris ) junge, nährstoffreiche Triebe bildet. In ähnlicher Weise werden von menschlicher Bewirtschaftung geprägte Lebensräume in der Lüneburger Heide durch Managementmaßnahmen wie Mähen und Abschürfen der Besenheide u.a. auch für das Birkhuhn offengehalten (Abb. 9).

In den nördlichen italienischen Alpen wurde getestet, ob sich mit solchen Maßnahmen auch alpine Birkhuhn-Bestände fördern ließen (Rotelli2014). Zu diesem Zweck wurde ein mosaikartiges Muster in die ausgedehnten geschlossenen Zwergstrauchgesellschaften aus Rostblättriger Alpenrose (Rhododendron ferrugineum ) und Heidelbeerstrauch (Vaccinium myrtillus ) gefräst. In drei der fünf Jahre vor den Maßnahmen konnte auf einer bestimmten Fläche in August jeweils nur ein Gesperre nachgewiesen werden (in den beiden anderen Jahren einmal null, einmal zwei). In fünf der neun Jahre nach den Maßnahmen waren es drei bis vier Gesperre, in den anderen Jahren ein bis zwei. Damit deutet sich ein positiver Trend an, der allerdings auf sehr geringen Zahlen beruht. Zudem verläuft die Bestandsentwicklung weitgehend parallel zum Bestandsindex des Birkhuhns in der Schweiz, der aufgrund der Resultate aus etwa 80 Probeflächen ermittelt wird ( www.vogelwarte.ch/de/voegel/voegel-der-schweiz/birkhuhn ,Bossert&Isler2018).

Die Walliser, Tessiner und Urner Flächen befinden sich in geringer Distanz zur italienischen Versuchsfläche. Die Wirksamkeit dieser Habitatmaßnahmen ist somit für den Bereich der oberen Waldgrenze in den Alpen nicht erwiesen. Hier findet eine natürliche Vegetationsentwicklung statt, die nicht unnötig gestört werden sollte. Außerdem sind die landschaftsästhetischen Auswirkungen der Vegetationszerstörung beträchtlich und mögliche negative Folgen für andere Tierarten wurden nicht untersucht. Jedenfalls sind verallgemeinernde Folgerungen, der Bruterfolg könne mit solchen Maßnahmen um das Vierfache gesteigert werden (Zeiler2008), aufgrund der vorliegenden Daten unzulässig.

Das Birkhuhn kann von einer mäßigen Beweidung durch Rinder profitieren (Zbinden&Salvioni2003). Wird die Alpbewirtschaftung aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben, können sich Waldränder schließen. In solchen Fällen können zurückhaltende, sorgfältig ausgeführte Maßnahmen wie die Entfernung einzelner Bäume und Baumgruppen (Abb. 10) zur Erhaltung des Strukturreichtums sinnvoll sein (Braunischet al. 2016,Pradervandet al. 2018).

4.4 Verzicht auf Erschließungen

Aus Naturschutzsicht ist es am besten, Gefährdungen von Birkhuhn-Lebensräumen fernzuhalten. Das wird am ehesten in Gebieten gelingen, die einen hohen Schutzstatus haben. Ein Beispiel: Im Aletschgebiet konnten auch außerhalb des eigentlichen Reservats in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts Skiliftprojekte in wichtigen Alpenschnee- und Birkhuhn-Lebensräumen über dem Gletscher gestoppt werden, weil sich die ganzen Hänge innerhalb eines Gebiets befinden, das sich im Bundesinventar der Landschaften von nationaler Bedeutung befindet ( www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-und-entwickeln/landschaften-von-nationaler-bedeutung/bundesinventar-der-landschaften-und-naturdenkmaeler-von-national.html ).

4.5 Schutz durch Rücksicht

Mit seiner flexiblen Lebensraumnutzung und raschen Änderungen der Balzplatzstrukturen nach langen Phasen von Stabilität überrascht das Birkhuhn auch erfahrene Beobachter immer wieder. Modellrechnungen wie die zitierten Beispiele sind wichtig, aber auch nur so gut wie die zugrunde gelegten Daten und Annahmen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Naturschutz möglichst evidenzbasiert ist (Hofer2016).

Negative Auswirkungen von Störungen durch Freizeitaktivitäten und von touristischen Erschließungen sind bei verschiedenen Raufußhühnern belegt. Ihr Schutz erfordert in vielen Fällen Lenkungsmaßnahmen oder den Verzicht auf touristische und forstliche Erschließungen.

Zwar reagiert das Birkhuhn flexibel auf Lebensraumveränderungen, doch stellt es hohe Anforderungen an die Vegetationsstruktur, und die Bildung neuer traditioneller Balzplätze braucht viel Zeit. Die Wirksamkeit von Lebensraum-Managementmaßnahmen im Bereich der oberen Waldgrenze ist nicht belegt. Solche zugunsten des Birkhuhns ausgeführten Eingriffe können deshalb in keinem Fall als Kompensationsmaßnahmen für Erschließungsprojekte gelten. Das Birkhuhn lässt sich nicht einfach in andere, für es umgestaltete Gebietsteile umsiedeln.

Die Erhaltung des Birkhuhns ist ein wichtiges Anliegen des Natur- und Vogelschutzes und erfordert das Zusammenwirken aller Akteure in seinem Lebensraum.

Dank

Mehrere Kollegen in der Schweizerischen Vogelwarte und aus Deutschland haben das Manuskript gelesen und ebenso wie zwei Gutachter zu seiner Verbesserung beigetragen. Dr. Verena Keller korrigierte die englischen Texte. Ihnen allen danke ich ganz herzlich.

Literatur

Deutscher Alpenverein (2016): Protest gegen Erschließung am Riedberger Horn. Natur und Landschaft 91, Sonderausg., 40.

Bossert, A., Isler, R.(2018): Bestandsüberwachung von BirkhuhnTetrao tetrix und AlpenschneehuhnLagopus muta in ausgewählten Gebieten der Schweizer Alpen. Ornithol. Beob. 115 (3), 197-206, im Druck.

Braunisch, V., Patthey, P., Arlettaz, R. (2016): Where to combat shrub encroachment in Alpine timberline ecosystems: Combining remotely-sensed vegetation information with species habitat modelling. PlosOne 11, e0164318.

Furrer, R., Schaub, M., Bossert, A., Isler, R., Jenny, H., Jonas, T., Marti, C., Jenni, L.(2016): Variable decline of Alpine Rock Ptarmigan(Lagopus muta helvetica) in Switzerland between regions and sites. J. Ornithol. 157 (3), 787-796.

Hofer, U.(2016): Evidenzbasierter Artenschutz: Begriffe, Konzepte, Methoden. Haupt, Bern.

Immoos, U.,Hunziker, M. (2014): Wirkung von Lenkungsmaßnahmen auf das Verhalten von Freizeitaktiven: theoretische Erkenntnisse und empirische Untersuchungen am Beispiel des Konflikts zwischen Wintersport und Wildtierschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (1), 5-9.

Ingold, P.(Koord., 2008): Natur- und Kulturlandschaft Lombachalp Habkern: Führer zu den Beobachtungswegen. Einwohnergemeinde Habkern, Habkern.

–, Boldt, A. (2018): BirkhühnerTetrao tetrix und das Schutzkonzept auf der Lombachalp: Bestandsentwicklung als Erfolgskontrolle. Ornithol. Beob. 115 (3), 175-196, im Druck

Knaus, P., Antoniazza, S., Wechsler, S., Guélat, J., Kéry, M., Strebel, N., Sattler, T.(2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013–2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Schweizerische Vogelwarte, Sempach (im Druck).

Marti, C.(2017): Birkhähne im Alpenschneehuhngebiet. Falke 9/2017, 32-37.

–, Bossert, A., Pauli, H.R.(2016): Bestand und Verbreitung von BirkhuhnTetrao tetrix und AlpenschneehuhnLagopus muta im Aletschgebiet von 1970 bis 2015. Ornithol. Beob. 113 (1), 1-30.

Meile, P.(1982): Wintersportanlagen in alpinen Lebensräumen des BirkhuhnsTetrao tetrix . Veröff. Univ. Innsbruck 135, 1-101.

Miquet, A. (1990): Mortality in black grouseTetrao tetrix due to elevated cables. Biol. Conserv. 54, 349-355.

Patthey, P., Wirthner, S., Signorell, N., Arlettaz, R.(2008): Impact of outdoor winter sports on the abundance of a key indicator species of alpine ecosystems. J. appl. Ecol. 45 (6), 1704-1711.

Pernollet, C.A., Korner-Nievergelt, F., Jenni, L.(2015): Regional changes in elevational distribution of the Alpine Rock PtarmiganLagopus muta helvetica in Switzerland. Ibis 157 (4), 823-836.

Pradervand, J.-N., Jacot, A., Spaar, R.(2017): Des habitats favorables pour le Tétras lyre. Fiche info. Station ornithologique suisse, Sempach.

Revermann, R., Schmid, H., Zbinden, N., Spaar, R., Schröder, B.(2012): Habitat at the mountain tops: how long can Rock Ptarmigan (Lagopus muta helvetica ) survive rapid climate change in the Swiss Alps? a multi-scale approach. J. Ornithol. 153 (3), 891-905.

Rotelli, L.(2014): I miglioramenti ambientali degli ambienti riproduttivi del Fagiano di monte (Tetrao tetrix ) sulle Alpi. Progetto Life + TEN. Provincia Autonoma di Trento, Trento.

Slotta-Bachmayr, L., Winding, N.(1994): Verteilung und Siedlungsdichte von Schnee- und Birkhuhn (Lagopus mutus ,Tetrao tetrix ) im Laufe der Vegetationsperiode im Wald- und Baumgrenzbereich (Hohe Tauern, Österreich). Ornithol. Beob. 91 (3), 195-202.

Thiel, D., Ménoni, E., Brenot, J.-F., Jenni, L.(2007): Effects of recreation and hunting on flushing distance of Capercaillie. J. Wildl. Manage. 71 (6), 1784-1792.

Werth, H., Kraft, B.(2015): Untersuchungen am Birkhuhn (Tetrao tetrix ) im Gebiet des Riedberger Horns. Ber. Vogelschutz 52, 99-114.

Zbinden, N., Salvioni, M.(2003): Die Hühnervögel der Tessiner Berge. Avifauna Report Sempach 3d. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.

Zeiler, H.(2008): Birkwild, Haselhuhn, Schneehuhn. Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag, Wien.

Zurell, D., Grimm, G., Rossmanith, E., Zbinden, N., Zimmermann, N.E., Schörder, B.(2012): Uncertainty in predictions of range dynamics: black grouse climbing the Swiss Alps. Ecography 35 (7), 590-603.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Dr. Christian Marti hat in Bern Zoologie studiert und mit Untersuchungen über das Birkhuhn und das Alpenschneehuhn abgeschlossen. Er war u.a. Betriebsleiter und Bibliothekar der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und 30 Jahre lang Mitglied der Redaktion der Zeitschrift „Der Ornithologische Beobachter.“ Im Herbst 2017 wurde er pensioniert.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.