Nutzung von 110-kV-Hochspannungsfreileitungen mit Hochtemperaturleiter-Technologie durch Vögel

Abstracts

Erstmals wurde die Sitzwarten-Nutzung durch Vögel auf zwei 110-kV-Freileitungen mit Hochtemperaturleiter-Technologie untersucht. Es wurden nur sehr wenige Landeversuche durch ein eingeschränktes Artenspektrum typischer Freileitungsnutzer unternommen. Die Dauer des Kontakts betrug fast ausschließlich nur wenige Sekunden. Vögel zeigen demnach ein generelles Meideverhalten gegenüber den stromführenden Leiterseilen, was die Eintrittswahrscheinlichkeit von Verbrennungen der Extremitäten oder letale Schäden entscheidend reduziert. Zudem sind höhere Temperaturen nur temporär zu erwarten.

Das individuenbezogene Tötungsrisiko durch den Betrieb von Hochtemperatur-Leiterseilen für die Avifauna erscheint nicht signifikant gegenüber dem natürlichen Mortalitätsrisiko erhöht. Aufgrund des erfassten breiten Artenspektrums kann davon ausgegangen werden, dass die gewonnenen Erkenntnisse auf andere Vorhaben/Gebiete übertragbar sind. Im Falle besonderer phänologischer Ereignisse (z.B. Staren-Rast in den Rheinauen) kann die Nutzungsrate der Leiterseile ansteigen. Derartige Situationen sollten bei Vorhaben in Gebieten mit konfliktträchtiger Charakteristik im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtung gemäß § 44 BNatSchG berücksichtigt werden. In Bezug auf stochastische Rastereignisse, wie jenes der Stare, sowie für gebietsheimische Vogelarten können jedoch Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Use of high voltage overhead lines with high temperature technology by birds – Hints for their relevance for species protection

The study investigated the use of two 110 kV-power lines with high temperature technology as lookout perches by birds. The observations showed only few landing attempts by a limited scope of species typically using high-voltage lines. The duration of the contact was nearly always only a few seconds. This allows the conclusion that birds generally avoid current-carrying overhead lines. This behaviour significantly reduces the risk of burning limbs or of lethal damages. Additionally, high temperatures are occurring only temporarily.

The killing risk for the individual animals caused by the operation of high-temperature conductor cables does not seem to be significantly increased against the natural mortality risk. The wide range of species observed allows the conclusion that the results can be transferred to other projects and areas. In the case of special phenological occurrences (e.g. resting of starlings in the floodlands of the Rhine River) the use of the conductor cable might increase. This type of situations should be considered in areas with conflictual characteristics regarding legal aspects of species protection according to Art. 44 of the Federal Nature Conservation Law.

Referring to stochastic events such as the resting of the starling as mentioned above, as well as for local bird species the violating of prohibitions can be excluded.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Hochspannungsfreileitungen und deren naturschutzfachlich relevanten Wirkungen auf Vögel wurden bis dato hauptsächlich unter den Aspekten der Anfluggefährdung und deren Minderungsmöglichkeiten betrachtet (u.a.APLIC2012, Bernotat & Dierschke2016,Bernshausenet al. 1997, 2000;Bernshausen & Kreuziger2010, Bernshausen & Richarz2013a,Bernshausenet al.2014, Haaset al. 2003,European Commission 2014, FNN2014). Die Nutzung von stromführenden Leiterseilen einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung durch Vögel ist – anders als in der Nieder-/Mittel- und Höchstspannung, zu denen gesicherte Erkenntnisse über die Leiterseil-Nutzung vorliegen – bislang nicht näher untersucht worden. Ob und wie intensiv Vögel bei Freileitungen die stromführenden Leiterseile als Sitzwarte mitnutzen, ist nach bisherigen Erkenntnissen in erheblichem Maß von der Spannungsebene abhängig, in der die Leiterseile betrieben werden. Je höher die Spannung und damit das elektrische Feld in der Nähe der Leiterseile sind, umso größer sind die (reversiblen) Störreize und damit auch der Meideeffekt auf Vögel.

Während Leiterseile von Freileitungen aus dem Nieder- und Mittelspannungsbereich (unter 45 kV) regelmäßig von verschiedenen Vogelarten als Sitzwarte genutzt werden, ist dies bei Leiterseilen im Höchstspannungsbereich (ab 220 kV) nicht der Fall (Silny1997). Bei 110-kV-Hochspannungsfreileitungen wurde in der Vergangenheit zwar auch ein grundsätzliches Meideverhalten der Avifauna regelmäßig beobachtet, es gab hierzu aber keine konkreten Untersuchungen, auf deren Grundlage die Bewertung eines artenspezifischen Nutzungsverhaltens möglich ist.

Mit dem in Zukunft zunehmenden Einsatz der Hochtemperaturleiter-Technologie bei 110-kV-Hochspannungsfreileitungen, die an den stromführenden Leiterseilen je nach verwendetem Leiterseiltyp zu Temperaturspitzen von theoretisch bis zu 210 °C führen können (FNN 2013), gelangt das Nutzungsverhalten und daraus möglicherweise resultierende Beeinträchtigungen (u.a. Verbrennung der Extremitäten, auch letale Schäden) von Vögeln sowie deren Beurteilung in einen artenschutzfachlich und -rechtlich relevanten Kontext. Für die Planungs- und Genehmigungspraxis sind belastbare artenspezifische Erkenntnisse über die Nutzung von in Betrieb befindlichen 110-kV-Leiterseilen als Sitzwarte für Vögel erforderlich, um darauf aufbauend zu beurteilen, ob durch die Verwendung von Hochtemperatur-Leiterseilen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (hier vor allem das Verletzungs- und Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bzw. die signifikante Erhöhung des Risikos) ausgelöst werden können. In diesem Zusammenhang fehlte bislang ebenfalls eine auf fachlich-wissenschaftlichen Daten basierte Einordnung des konstellationsspezifischen Mortalitätsrisikos (vgl.Bernotat&Dierschke2016) von Hochtemperatur-Leiterseilen für Vögel.

2 Methode

Im Rahmen einer saisonalen Feldstudie an 110-kV-Hochspannungsfreileitungen aus dem von der Westnetz GmbH betriebenen Verteilnetz wurden Daten zur Interaktion von Vögeln an Freileitungskomponenten (Masten, Erdseil, Leiterseile) erhoben. Hierzu wurden zwei jeweils ca. 1 km lange Leitungsabschnitte ausgewählt, die im Hunsrück (Landkreis Rhein-Hunsrück, Rheinland-Pfalz) und in der rheinhessischen Oberrheinebene (Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz) liegen (Abb. 1 und 2). Seit 2012 ist die betrachtete Hunsrück-Leitung mit Hochtemperatur-Leiterseilen ausgestattet, die grundsätzlich höhere Seiltemperaturen als die bisher hier vorhandenen Standard-Leiterseile erlauben (siehe Exkurs).

Der erste Teil der Feldstudie widmete sich den Fragen, welche Vogelarten und -anzahl die Freileitungskomponenten Mast, Erdseil und Leiterseile aufsuchen und in welcher Frequenz die Leiterseile von den beobachteten Vögeln als Sitzwarten genutzt werden (Nutzungsintensität). Hierzu erfolgten Registrierungen derjenigen Vögel (Arten, Individuen/Gruppen), die die entsprechenden Struktur- und Bauelemente besetzten und/oder sie zu besetzen versuchten. Beobachtungen zum Flugverhalten an den Freileitungen wurden ebenfalls erfasst (Interaktion, Durchflugbereich/-höhe und Flugreaktion), jedoch nur als ergänzende Zusatzinformationen ausgewertet. Im Einzelnen wurde ereignisgenau festgehalten:

- Art und (geschätzte) Anzahl der die Freileitungskomponenten aktiv nutzenden Vögel,

- als Sitzwarte genutzte bauliche Strukturen und Bauteile der Freileitung,

- Nutzungsintensität und dauer,

- nutzungs- und verhaltensbeeinflussende Faktoren (z. B. Sicht, Witterung, Tageszeit, Außerbetriebnahme),

- Verhaltensreaktionen von Vögeln bei Interaktion mit Freileitungsstrukturen.

Die Untersuchungen fanden im Zeitraum vom 11.03. bis 14.11.2014 statt. Beide Leitungsabschnitte wurden mit jeweils insgesamt 72 Erfassungen, aufgeteilt auf zwei vormittägliche Begehungen ( 4 h) je Kalenderwoche, bearbeitet (288 h gesamt). Der Untersuchungszeitraum beinhaltete bei der Hunsrück-Leitung vier Freischaltungstermine (22. und 23.07. sowie 07.10. und 09.10.2014), d.h. spannungsfreie Zustände, um ggf. Rückschlüsse auf ein verändertes Nutzungsverhalten zu dokumentieren.

Auf Basis der Daten und Ergebnisse zur Nutzungsintensität, wobei Arten(gruppen) als potenzielle Leiterseil-Nutzer identifiziert werden konnten, beschäftigt sich der zweite, eher formalrechtlich orientierte Teil der Untersuchung mit der Empfindlichkeitsabschätzung und Gefährdungsprognose. Hier stand insbesondere die Bewertung im Fokus, ob und inwiefern ggf. zeitweise auftretende höhere Temperaturen an den Hochtemperatur-Leiterseilen eine erhebliche Beeinträchtigung für diese Vogelarten bedeuten (konstellationsspezifisches Mortalitätsrisiko gem.Bernotat & Dierschke2016) bzw. den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (hier insbesondere das Verletzungs-/Tötungsverbot) erfüllen können.

Die Hochtemperaturleiter-Technologie ist von aktuellem Interesse, da mit einer Umrüstung vorhandener Freileitungen mit Hochtemperatur-Leiterseilen teilweise der Bau neuer leistungsstärkerer Hochspannungsleitungen vermieden werden kann (Wietschelet al. 2015). Dies steht im Zusammenhang mit der in vielen Teilen Deutschlands zunehmenden Einspeisung von regional erzeugtem Strom aus regenerativen Energien (vor allem aus Windenergieanlagen) sowie dessen Transport und Weiterverteilung.

3 Ergebnisse

3.1 Nutzung von Freileitungskomponenten

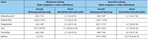

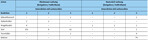

Die im Zuge der Erfassungen und ihrer Auswertung gewonnen Erkenntnisse bestätigen frühere Untersuchungen (u.a.APLIC2012, Bernshausenet al. 1997, Bernshausen & Kreuziger2010, Bernshausenet al. 2013,2014; Brauneiset al. 2003, Hoerschelmannet al. 1988, Keil & Rossbach1985, Richarz & Hormann1997, Silny1997, Sudmann2000), wonach die drei wesentlichen Bauelemente einer Freileitung (Mast, Erdseil und Leiterseile) von Vögeln unterschiedlich intensiv und spannungsführende Leiterseile nur unterproportional häufig, d.h. äußerst sporadisch, genutzt werden (vgl. Tab. 1 und 2).

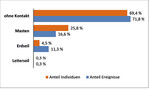

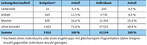

Im Bereich derRheinauen-Leitung wurden insgesamt ca. 82 200 Individuen (5 018 Ereignisse, 64 Vogelarten) festgestellt. Neben der großen Anzahl von Staren (69 800 Ind.) kamen Rabenkrähe (3 680), Dohle (1 260) und Saatkrähe (1 100) vor, die ca. 92 % der Gesamtsumme ausmachen. Nur ca. 25 200 Vögel (30,6 %) – verteilt auf zwölf Arten – zeigten eine aktive Nutzung von Leitungsbestandteilen (28,2 % der Ereignisse), wobei lediglich 0,3 % der Individuen (n = 230) und Ereignisse auf Aufenthalte auf den spannungsführenden Leiterseilen zurückzuführen sind (Abb. 3, Bl. 1004). Diese gehen ganz überwiegend auf die hohe Dominanz von Staren (96 %) zurück.

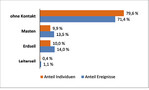

Am untersuchten Abschnitt der Hunsrück-Leitung (Bl. 0738) wurden insgesamt ca. 22 200 Individuen (5 803 Ereignisse, 88 Vogelarten) nachgewiesen. Als häufigste Arten traten Blau- und Kohlmeisen (4 450 Ind.), Ringeltaube (3 720), Rabenkrähe (2 940), Star (2 630), Buchfink (1 680), Turmfalke (549) und Mäusebussard (450) auf, die ca. 73 % der Gesamtsumme bilden. Nur 4 530 Vögel (20,3 %) – verteilt auf 18 Arten – zeigten eine aktive Nutzung von Leitungsbestandteilen (28,6 % der Ereignisse), wobei sich lediglich 0,4 % der Individuen (n = 97) und 1,1 % der Ereignisse als Aufenthalte auf den spannungsführenden Leiterseilen darstellten (Abb. 4, links). Diese gehen ganz überwiegend auf die hohe Dominanz von Blaumeisen (63 %) zurück.

3.2 Nutzungsdauer und Verhaltensreaktionen

Für den Ansitz auf den Masten und dem Erdseil wurden bei allen Arten und an beiden Leitungsabschnitten vor allem kurze bis mittlere Verweilzeiten registriert (von wenigen bis 15 min). Dabei zeigten Stare und Mäusebussarde häufiger längere Aufenthalte. Die Ursache für die nur kurzen Aufenthalte der Rabenkrähen sind wohl auf ihre immer wiederkehrenden Unterbrechungen durch Aktivitäten wie Revierverhalten zurückzuführen. Im Gegensatz dazu kam es auf den spannungsführenden Leiterseilen beider Leitungsabschnitte zu keinem längeren Aufsitzen. Die im Bereich der Rheinauen-Leitung häufigen Stare nahmen die Leiterseile für wenige Sekunden oder Minuten am längsten in Anspruch. Dagegen hatten entlang der Hunsrück-Leitung Blaumeisen (n= 61 Ind.) als dort häufigste Art wie auch alle anderen zu beobachtenden Arten nur sekundenkurze Kontakte mit den Leiterseilen.

Da sich Leiterseil-Kontakte selbst während der Freischaltungen kaum bzw. nur ausnahmsweise und dann für äußerst kurze Zeit ereigneten (vgl. Tab. 4 – Download unter www.nul-online.de , Webcode 2231), ist es naheliegend, dass Vögel aufgrund des elektrischen Feldes Leiterseile der Spannungsebene 110-kV im Regelfall meiden – selbst dann, wenn keine Spannung anliegt und somit auch kein elektrisches Feld vorhanden ist. Vögel zeigen demnach ein generelles Meideverhalten gegenüber den stromführenden Leiterseilen von Hochspannungsfreileitungen, was die Eintrittswahrscheinlichkeit von Verbrennungen der Extremitäten oder letale Schäden durch Kontakte mit Hochtemperaturleiter-Technologie betriebenen Leiterseilen entscheidend reduziert.

Dennoch zeigten sich zwischen der Rheinauen-Leitung und der Hunsrück-Leitung deutliche Abweichungen in Nutzungsdauer und Verhaltensweisen der Vögel. Da sich die Leiterseile als Ansitz-Objekte grundsätzlich nicht voneinander unterscheiden (z. B ähnliche Seilumfänge und -oberfläche), beide Leitungen mit gleichwertigen elektrischen Feldern und mit vergleichbaren Strombelastungen und damit Leiterseiltemperaturen betrieben wurden (im Jahr 2014 sind bei der Hunsrück-Leitung nur Strombelastungen und Temperaturen aufgetreten, die auch bei einem Standard-Leiterseil gängig sind), ist es naheliegend, dass die unterschiedliche Nutzungsintensität auf das unterschiedliche gebietsspezifische Artenspektrum zurückzuführen ist. Hierfür sprechen folgende Indizien: Im Vergleich zur Hunsrück-Leitung mit überwiegend schreckhaften Reaktionen bzw. Irritationen (vgl. Tab. 3 – Webcode 2231) und nur sekundenlangen Leitungskontakten (vgl. Tab. 4 – Webcode 2231) zeigten die Vögel auf den Leiterseilen in den Rheinauen überwiegend ruhiges Sitzverhalten (vgl. Tab. 5 – Webcode 2231) und längere, im Median mehrminütige Aufenthalte (vgl. Tab. 6 – Webcode 2231).

Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass 96 % aller Kontakte mit den Leiterseilen der Rheinauen-Leitung auf die in individuenstarken Schwärmen auftretenden Stare und deren gruppenspezifische Verhaltensreaktionen entfallen. Die allgemein zur Geselligkeit neigenden Stare zeigen insbesondere im Winter und in der Nachbrutzeit synchrone Verhaltensweisen wie das Fliegen im Schwarm, das Formieren beim Erscheinen eines Greifvogels als potenzieller Fressfeind und – wie hier – das Sammeln auf Leitungsdrähten vor dem abendlichen Einfallen in Gruppenschlafplätze (vor allem im Schilf). Beim kurzzeitigen Landen auch auf Leiterseilen scheinen die gruppendynamischen Verhaltensweisen bei den Staren die Störreize durch die elektrischen Felder (Silny1997) zu überlagern. Dagegen wurden die Leiterseile der Hunsrück-Leitung am häufigsten von Blau- und Kohlmeisen (72% der Individuen) genutzt bzw. angeflogen. Aufgrund der jahreszeitlichen Phänologie (Baueret al. 2005) und der Beobachtungen betraf dies überwiegend Jungvögel, so dass die – im Vergleich zu Staren (häufigste Art an den Standard-Leiterseilen) – hektischen und kurzzeitigen Aufenthalte von Meisen inkl. deren Flatterflüge im Bereich der HTLS-Leitungen in erster Linie auf temporäre Unerfahrenheit zurückgeführt werden können.

3.3 Nutzungsrate an stromführenden Leiterseilen

Aus Abb. 3 und 4 geht hervor, dass die Leiterseile im gesamten Untersuchungszeitraum entlang von beiden Hochspannungsabschnitten nur überaus geringe Nutzungsraten zwischen 0,3 % (Rheinauen-Leitung) und 0,4 % (Hunsrück-Leitung) der Individuen aufwiesen und damit im Hinblick auf die funktionale Bedeutung deutlich hinter den Masten und Erdseilen rangieren. Bezieht man am Beispiel der untersuchten, mit Hochtemperatur-Leiterseilen ausgestatteten Hunsrück-Leitung mit ein, dass von 88 nachgewiesenen Arten lediglich elf als potenzielle Leiterseil-Nutzer eingestuft werden können (13 %), von denen sich jedoch nur vier als tatsächliche Nutzer (5 %) bzw. von 22 224 Individuen nur 9 Ind. aus vier Arten als regelmäßige Leiterseil-Nutzer erwiesen (0,04 %), ergibt sich die Feststellung, dass Leiterseile nur ein sehr geringes individuenbezogenes Gefährdungspotenzial bergen.

3.4 Naturschutzfachliche und artenschutzrechtliche Relevanz

Die Rechtsnorm des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verbietet u.a. den Fang, die Verletzung und Tötung von europäischen Vogelarten. Somit unterliegt auch die Zulassung von Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb von Freileitungen mit Hochtemperatur-Leiterseilen einer vorherigen artenschutzrechtlichen Prüfung (artspezifisch, individuenbezogen), mit einer Beurteilung von signifikant erhöhten Unfall- und Tötungsrisiken durch deren temporäre Erhitzung. In Anbetracht der gesicherten Erkenntnisse zu artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen durch Masten und Erdseil (APLIC 2012,Bernotat&Dierschke2016,Bernshausenet al. 1997, 2000;Bernshausen&Kreuziger2010,Bernshausen&Richarz2013a,Bernshausenet al. 2014, FNN 2014,Haaset al. 2003,Martin2011,Prinsenet al. 2011, 2012) sowie den als unerheblich einzustufenden Wirkungen elektrischer und magnetischer Felder (Bernotat&Dierschke2016, Silny1997), befasst sich die nachfolgende Betrachtung mit dem Gefährdungspotenzial von Leiterseilen (stromführende Bauteile) und hierbei im Speziellen mit der Beurteilung des Temperatur-Aspekts, welcher den „nichtstofflichen Einwirkungen durch Hitze“ (Lambrecht&Trautner2007) zugeordnet werden kann.

Obwohl zur speziellen Wirkung von höheren Temperaturen durch den Einsatz in der Hochtemperaturleiter-Technologie keine fundierten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen (bereitsFreudenstein1995), kann zunächst ein allgemeines Gefährdungspotenzial für Vögel angenommen werden, für welches anschließend die Eintrittswahrscheinlichkeit zu bestimmen ist. Zwar kann es bei allen Vogelarten im Flug zu Interaktionen mit Leiterseilen kommen. Aufgrund ihrer art- bzw. gruppenspezifischen Biologie (Lebensweise) und/oder Anatomie (vor allem der Füße) lassen Entenvögel (Schwäne, Gänse, Enten, Säger), andere Wasservögel (Taucher), Schreitvögel (Störche, Reiher), Hühner- und Kranichvögel, Möwen, Limikolen und einige weitere Arten (Kuckuck, Spechte) keine Nutzung von Leiterseilen zum Aufsitzen und Verweilen erwarten. Als potenzielle Leiterseil-Nutzer verbleiben Greifvögel, Tauben, Rabenvögel (Singvögel groß) und die kleinen Singvogelarten.

Das Spektrum umfasste ausschließlich in Deutschland häufige, flächendeckend vorkommende und weitgehend ungefährdete Arten wie Mäusebussard, Turmfalke, Ringeltaube, Star (ferner u.a. Hohl-, Türken und Turteltaube, Dohle, Saat- und Rabenkrähe, Blau- und Kohlmeise). Die Überprüfung dieses Artensets anhand der Feldbeobachtungen zeigte jedoch, dass in der Realität nur ein kleiner Teil der potenziellen Leiterseil-Nutzer (Tab. 7) die Leiterseile tatsächlich als Sitzwarte nutzen (Hunsrück-Leitung 13 % von 88 nachgewiesenen Arten und Rheinauen-Leitung 17 % von 64 nachgewiesenen Arten).

Im Hinblick auf die im Diskussionsmittelpunkt stehende Hunsrück-Leitung konnten lediglich vier (5 %) der elf (13 %) im Regelfall tatsächlich als potenzielle Leiterseil-Nutzer auftretende Arten beim Ansitz auf den spannungsführenden Leiterseilen beobachtet werden. Dabei handelte es sich um die Arten Mäusebussard, Turmfalke, Ringeltaube und Star. Hinsichtlich der Rheinauen-Leitung konnten lediglich fünf (8 %) der elf (17 %) im Regelfall tatsächlich als potenzielle Leiterseil-Nutzer auftretende Arten beim Ansitz auf den spannungsführenden Phasen beobachtet werden. Dies waren die Arten Mäusebussard, Turmfalke, Ringeltaube, Star und Rabenkrähe. Die aktuellen Verbreitungen (Gedeon et al. 2014) der oben genannten Arten (11/4 bzw. 11/5) sind auf einen Großteil der Landschaftstypen Deutschlands (ggf. Mitteleuropas) übertragbar. Daraus lässt sich ableiten, dass in den meisten deutschen Regionen und Naturräumen eine artenschutzrechtlich relevante Gefährdung insbesondere durch Hochtemperatur-Leiterseile überhaupt nur für wenige Arten bzw. ein äußerst ähnliches und damit begrenztes Vogelartenspektrum relevant sein könnte. Unter den kleinen Singvögeln könnte z.B. der seltene, nur noch in einigen Regionen vorkommende Raubwürger als Ansitzwartenjäger hinzukommen.

Es wird ersichtlich, dass das Artenspektrum ein begrenzender Faktor im Hinblick auf die Beurteilung des Wirkfaktors „nichtstoffliche Einwirkungen durch Hitze“ durch Hochtemperatur-Leiterseile ist. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Masten und Erdseil deutlich höhere und längere Aufenthaltsraten der relevanten Arten aufweisen als Leiterseile (in der Regel nur wenige Sekunden) und somit Leiterseile nur eine sporadische und dabei überaus geringe und kurze Nutzungsrate durch wenige Arten (Mäusebussard, Turmfalke, Ringeltaube, Star) und vergleichsweise wenige Individuen zeigen. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass Vögel aufgrund des elektrischen Feldes die Leiterseile grundsätzlich weitestgehend meiden (zusammenfassend inSilny1997). Somit findet, gemessen an den Aktivitätszeiten dieser Arten, auf der Individualebene nur in Ausnahmenfällen ein Verweilen auf Leiterseilen statt, was die Nutzungsdauer durch Vögel als weiteren begrenzenden Faktor in der artenschutzrechtlichen Analyse von Hochtemperatur-Leiterseilen identifiziert.

Aus Tab. 8 ist ersichtlich, dass die zuvor getroffenen Schlussfolgerungen auch auf die einzelartbezogene Betrachtung übertragen werden können. Dies zeigt das Verhältnis zwischen den insgesamt beobachteten Individuen und den tatsächlichen Leiterseil-Nutzungen bzw. Nutzungsversuchen. Letztere haben fast ausschließlich einen Anteil von deutlich unter 1 % an der Gesamt-Individuenzahl. Betrachtet man die individuenstärksten Arten, so liegt der Anteil an der vorrangig relevanten Hunsrück-Leitung bei nur 0,08 % (Ringeltaube) sowie 0,04 % (Star). Lediglich das Phänomen der Meisen macht, gemessen an der beobachteten Gesamtzahl, einen Anteil von knapp über 1 % aus. Da diese im Regelfall nicht zu den Freileitungsnutzern gehören, ist unter den vorliegenden Gesichtspunkten von einem stochastischen Ereignis auszugehen, welches keine artenschutzrechtliche Relevanz auslöst. Überdies traten die Sitzversuche bzw. Irritationen an den Leiterseilen vorwiegend bei jungen und somit unerfahrenen Meisen auf.

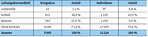

Die im Rahmen der Ergebnisdarstellung beschriebenen Reaktionen (vgl. Tab. 3 bis 6 – Webcode 2231), bezogen auf die Interaktion mit den Leiterseilen, werden in Tab. 9 art- und individuenbezogen dargestellt.

Die Zeiträume, in denen an der Hunsrück-Leitung keine Spannung angelegen hat (22. und 23.07. sowie 07.10. und 09.10.2014), korrelierten nur in einem Fall mit der Nutzung der Leiterseile durch zwei Ringeltauben (22.07.2014). Ein Kontakt bestand allerdings nur für wenige Sekunden bzw. Minuten. Diese Individuen zeigten keine auffälligen Verhaltensweisen, lediglich bei einem Individuum war unruhiges Sitzverhalten erkennbar. Da diese Stichprobe zu gering ist und es nur an wenigen Terminen zu einer Freischaltung der Leitung kam, kann sie nicht als repräsentativ gelten. Demzufolge lassen sich daraus keine Rückschlüsse in Bezug auf die vorliegende Fragestellung ziehen.

Bezogen auf jene Arten, welche eine Interaktion mit den Leiterseilen zeigten und zu den typischen Freileitungsnutzern zu zählen sind, kann auf Individuenebene folgendes konstatiert werden:

Mäusebussard

Je Leitung hat lediglich nur ein Individuum versucht, auf den Leiterseilen anzusitzen. Anstelle einer Landung erfolgte der Abbruch, nach vorangegangener Irritation. In den Rheinauen nutzten 226 Individuen die Masten und 22 Individuen das Erdseil als Sitzwarte. Im Hunsrück setzten sich 119 Individuen auf die Masten. Das Erdseil wurde von drei Individuen genutzt. Die restlichen Mäusebussarde querten die Leitung ohne Nutzungsversuch oder hielten sich in der näheren Umgebung auf.

Die Zahlen zeigen, dass der Mäusebussard die Masten als Ansitzwarte klar bevorzugt. Denn auch das Erdseil, ohne elektrisches Feld, wurde nur sehr selten genutzt. Im Hinblick auf die Leiterseile konnte nur ein einmaliger Landeversuch, mit sich anschließendem irritationsbedingten Abbruch, beobachtet werden.

Obwohl der Mäusebussard zu den typischen Nutzern einer Freileitung gehört, kann aufgrund des festgestellten Nutzungsverhaltens, selbst bei sporadischem Anliegen höherer Temperaturen, eine artenschutzrechtliche Relevanz im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auf Individuenebene ausgeschlossen werden.

Rabenkrähe

Von der Rabenkrähe zeigte im Hunsrück kein Individuum eine Interaktion mit den Leiterseilen. In den Rheinauen nutzten vier Individuen die Leiterseile. Dabei zeigten sie jeweils zweimal ruhiges sowie unruhiges Sitzverhalten. Auf den Masten saßen in den Rheinauen 759 Individuen auf, im Hunsrück 613 Individuen. Das Erdseil wurde in den Rheinauen von 872 Individuen und im Hunsrück von 1 279 Individuen genutzt. Die übrigen Rabenkrähen querten die Leitung ohne Nutzungsversuch oder hielten sich in der näheren Umgebung auf.

Besonders zu beobachten war, dass die Rabenkrähen die Leitung insbesondere im Hunsrück gut kannten und sie als exponierte Sitzwarte auf Nahrungssuche nutzten. Dabei sicherte ein Individuum vom Mast oder dem Erdseil aus die Umgebung, während das andere (i.d.R. der Partner) auf dem Boden nach Nahrung suchte.

Die Zahlen zeigen auch für die Rabenkrähe, dass die Leiterseile nur zu einem verschwindend geringen Anteil genutzt werden. Anders als der Mäusebussard landeten die Rabenkrähen. Das Absitzen dauerte allerdings nur wenige Sekunden bis wenige Minuten an. Die sehr geringe Nutzungsrate sowie Nutzungsdauer lassen die Schlussfolgerung zu, dass keine artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen auf Individuenebene der Rabenkrähe zu erwarten sind, so dass Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch sporadisch höhere Temperaturen an den Leiterseilen ausgeschlossen werden können.

Ringeltaube

Im Hinblick auf die Ringeltaube wurden vier Leiterseil-Nutzungen in den Rheinauen beobachtet, im Hunsrück waren es zwei Nutzungen und ein Nutzungsversuch. Während in den Rheinauen alle Individuen ruhiges Sitzverhalten von wenigen Minuten sowie einmal für 5-15 min zeigten, wurde im Hunsrück eine gleichmäßige Verteilung (jeweils ein Individuum) auf alle drei Kategorien (ruhig, unruhig, Schreckreaktion/Irritation) festgestellt. Die Verweildauer betrug wenige Sekunden und nur einmal wenige Minuten. Auf die Masten setzten sich in den Rheinauen drei Individuen, im Hunsrück keine Individuen. Das Erdseil wurde in den Rheinauen von 15 Individuen und im Hunsrück von 185 Individuen als Sitzwarte genutzt. Alle restlichen Individuen querten die Leitungen auf dem Durchzug oder beim Wechsel von den Ruheeinständen zum Nahrungsgebiet.

In Bezug auf die arten- und individuenbezogene artenschutzrechtliche Beurteilung zeigt sich bezüglich der Ringeltaube ein sehr ähnliches Bild wie bei Mäusebussard und Rabenkrähe. Die Nutzungen und Nutzungsversuche an den Leiterseilen sind, verglichen mit den Gesamtzahlen und auch Nutzungen anderer Bauteile, als sehr gering einzustufen. Die Verweildauer war insbesondere an der Hunsrück-Leitung sehr gering. Demzufolge lässt sich hier ebenfalls die Aussage treffen, dass Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für Individuen der Ringeltaube durch sporadisch höhere Temperaturen an den Leiterseilen auszuschließen sind.

Star

Die Art trat in den Rheinauen überproportional häufig auf. Daher wurden hier insgesamt 220 Interaktionen mit den Leiterseilen beobachtet. Davon entfielen 151 auf ruhiges, acht auf unruhiges Sitzverhalten. Ein Abbruch der Landung mit vorhergehender Schreckreaktion bzw. Irritation war bei 61 Individuen zu beobachten. In Anbetracht der Anzahl der Gesamtindividuen (69 793) ist der Anteil von 0,32 %, welcher auf die Leiterseile entfällt, sehr gering und reiht sich in den Bereich der übrigen Freileitungsnutzer ein (vgl. Tab. 9). Bezüglich der Leitung im Hunsrück konnte nur ein Individuum beobachtet werden, welches einen Landeversuch auf den Leiterseilen unternahm. Dieser wurde nach einer Irritation abgebrochen und dauerte damit nur wenige Sekunden. Die Nutzung der Masten erfolgte in den Rheinauen von 19 807 Individuen, im Hunsrück von 974 Individuen. Auf dem Erdseil der Leitung in den Rheinauen landeten 2 355 Individuen und im Hunsrück 232 Individuen. Der restliche Teil der Individuen querte die Leitungen oder fiel in die umliegenden Weinreben (Rheinauen) zur Nahrungsaufnahme ein.

Das Schwarmverhalten der Stare in den Rheinauen scheint bei Landung auf den Leiterseilen den den Störreiz durch das elektrische Feld zu überlagern, so dass auch längere Aufenthalte von 15-45 min beobachtet werden konnten. Der größte Anteil verweilte allerdings nur wenige Minuten auf den Leiterseilen. Die allermeisten Individuen zeigten ruhiges Sitzverhalten (151), nur wenige verhielten sich unruhig (acht) und Schreckreaktionen/Irritationen waren bei 61 Individuen zu beobachten.

Trotz der größeren Individuenzahl an den Leiterseilen lässt sich im Verhältnis zur Gesamt-Individuenzahl keine höhere Nutzungsrate, verglichen mit den vorherigen Arten, nachweisen.

Schlussendlich ist daher auch beim Star keine artenschutzrechtliche Relevanz abzuleiten, so dass individuenbezogene Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch sporadisch höhere Temperaturen an den Leiterseilen ausgeschlossen werden können.

Turmfalke

Der Turmfalke versuchte in den Rheinauen nur einmal eine Landung auf den Leiterseilen, im Hunsrück waren es vier Landeversuche. Alle Versuche der Landung wurden abgebrochen und es zeigten sich dabei Schreckreaktionen bzw. Irritationen. Weiterhin wurden 148 Individuen (Rheinauen) und 283 Individuen (Hunsrück) auf den Masten sowie 157 Individuen (Rheinauen) und 93 Individuen (Hunsrück) auf dem Erdseil beobachtet.

Wie auch schon bei Mäusebussard und Rabenkrähe zeigt sich auch beim Turmfalken eine deutliche Präferenz der Masten und des Erdseils. Dies bestätigt die Art als typischen Nutzer von Freileitungen und zeigt aber gleichzeitig, dass keine regelmäßige Nutzung der Leiterseile zu erwarten ist. Der Turmfalke zeigte genauso wie der Mäusebussard kein tatsächliches Sitzen auf den Leiterseilen, so dass sich der Kontakt nur auf wenige Sekunden des Landeversuchs beschränkt.

Somit kann für den Turmfalken aus den Verhaltensbeobachtungen keine artenschutzrechtliche Relevanz in Bezug auf sporadisch höhere Temperaturen an den Leiterseilen abgeleitet werden. Demzufolge sind individuenbezogene Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auch hier auszuschließen.

Meisen

Die Kontakte der Meisen mit den Leiterseilen lassen sich auf deren Unerfahrenheit zurückführen und betreffen daher in aller Regel die von den ortsansässigen Brutpaaren stammenden Jungvögel. Die Verhaltensweisen betrafen vor allem Kontakte von wenigen Sekunden, ausgelöste Schreckreaktionen/Irritationen sowie Landungsabbrüche. Das Phänomen trat nur an der Hunsrück-Leitung auf (teilweise naher Waldrand) und betraf von insgesamt 4 452 Individuen 74 Einzelindividuen, zumeist innerhalb von Jungvogeltrupps.

Meisen gehören nicht zu den typischen Nutzern einer Freileitung. Gemessen an den Gesamtindividuen liegt der Anteil von Vögeln, der mit dem Leiterseilen in Kontakt trat, knapp oberhalb von 1 %. Es ist davon auszugehen, dass das jährliche Auftreten von Jungmeisen sowohl in der Anzahl und auch hinsichtlich des Standorts stark schwankt. Vorausgesetzt, es kommt zum Zeitpunkt des Flüggewerdens jährlich wiederkehrend zu dem beobachteten Phänomen, dann ist der Anteil der davon betroffenen Individuen sehr gering. Gemessen am natürlichen Mortalitätsrisiko einer Meise bzw. Jungmeise erhöht sich das konstellationsspezifische Mortalitätsrisiko durch die vorhandene Freileitung und den sporadischen Betrieb mit höheren Temperaturen demgegenüber nicht signifikant. Demzufolge lässt sich auch für die Meisen konstatieren, dass individuenbezogene Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht einschlägig werden.

Bezogen auf die zuvor betrachteten Arten, die zu den typischen Nutzern einer Freileitung gehören, lässt sich ebenso kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko herleiten. Dies liegt darin begründet, dass die Individuenzahl mit Kontakt zu den Leiterseilen verschwindend gering ist und die Momente des Kontakts in den meisten Fällen nur wenige Sekunden betrugen. Das konstellationsspezifische Mortalitätsrisiko erreicht demnach auch bezogen auf die oben genannten Einzelarten nicht die Signifikanzschwelle, weil entsprechende Ereignisse insgesamt sehr selten sind.

Bereits an dieser Stelle der Betrachtung ist gemäß den derzeitigen Standards zur Prüfung des Arten- und Habitatschutzes im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren (HMUELV 2011,Lambrecht&Trautner2007) zu erkennen, dass die nur in Ausnahmefällen zu erwartenden potenziellen Beeinträchtigungen durch Hochtemperatur-Leiterseile im rechtlichen Sinne keine erhebliche Wirkung entfalten und als vernachlässigbar einzustufen sind. Dies gilt zumindest für die im Rahmen dieser Studie beobachteten Vogelarten, deren Artzusammensetzung und Habitatansprüche die obige Prognose bezüglich der Übertragbarkeit auf einen Großteil der Landschaftstypen Deutschlands zulässt. Auf der Individuenebene ist zudem davon auszugehen, dass Altvögel die Leiterseile infolge negativer Erfahrungen mit elektrischen Spannungsfeldern später grundsätzlich meiden (Silny1997) bzw. unerfahrene Jung- und Altvögel im Falle von Erstberührungen ebenfalls nur kurze Leitungskontakte zeigen. Hierbei kommt es in den meisten Fällen zu einer Art Schreckreaktion und sofortigem Abbruch des Sitzversuchs, so dass durch den kurzen Kontakt mit den Leiterseilen wahrscheinlich kaum Verbrennungen der Extremitäten und bleibende Schäden verursacht werden.

Aufgrund der Erkenntnisse der vorliegenden Studie sind erhebliche Beeinträchtigungen in den Erwartungsbereich von äußerst seltenen, singulären Ereignissen einzuordnen.

In diesem Zusammenhang muss das Augenmerk auf die Konfiguration des der öffentlichen Versorgung dienenden 110-kV-Hochspannungsnetzes gerichtet werden. Konzeptionell besteht ein Unterschied zwischen der für einen versorgungssicheren Leitungsbetrieb erforderlichen maximalen und der im Normalbetrieb (ohne Fehler und ohne Wartungsarbeiten) tatsächlich benötigten Übertragungskapazität von Stromleitungen. Grundsätzlich werden die Leiterseile nur im Ausnahmefall mit der technisch möglichen maximalen Stromlast belegt. Im Regelbetrieb erfolgt üblicherweise eine 50- bis 70-%ige Auslastung der technisch zulässigen Übertragungskapazität der Leiterseile. Die restliche Kapazität dient als Netzreserve für Ausfallzeiten anderer Leitungen (sogenannter (n-1)-Fall), hervorgerufen entweder durch Störungen oder temporäre Umbaumaßnahmen (FNN 2017). Die Zeiten hoher Auslastung und damit hoher Seiltemperaturen nehmen somit insgesamt betrachtet eine durchschnittlich nur geringe Gesamtdauer pro Jahr ein. Dies gilt für den überwiegenden Teil der 110-kV-Hochspannungsfreileitungen.

Besonders hervorzuheben sind solche Leitungen, deren Stromübertragungskapazität für Windenergieeinspeisungen ausgelegt wird. Werden hier Hochtemperatur-Leiterseile eingesetzt, um volatile Stromeinspeisungen durch Windenergie ableiten und transportieren zu können, kann von einer nur wochen-, tage- oder stundenweisen jährlichen Betriebsdauer im Hochtemperaturbereich ausgegangen werden, da die windstärkeabhängigen Belastungsspitzen mit einem Hochtemperatur-Leiterseilbetrieb von über 80 °C i.d.R. nur an wenigen Tagen im Jahr auftreten (gemäß interner Messreihen und Auswertungen der Westnetz GmbH). Ursächlich hierfür ist, dass Windenergieanlagen die meiste Zeit nicht unter Volllast laufen, da die hierfür erforderlichen Windgeschwindigkeiten, vor allem im Binnenland, nur sehr selten auftreten (FH Flensburg 2013). Hinzu kommt, dass derartige Windverhältnisse risikomindernd wirken. Sie führen zu einer Zunahme des Seilschaukelns, verbunden mit geringerer Attraktivität der Seile als Sitzwarten und damit sinkender Nutzungsrate durch Vögel, während entsprechender Windenergieeinspeisungen.

110-kV-Hochspannungsfreileitungen mit Hochtemperatur-Leiterseilen stellen unter den beschriebenen Voraussetzungen, den geringen Nutzungsraten stromführender Leiterseile sowie den zeitlich begrenzten Auslastungsraten somit keinen Faktor dar, welcher das konstellationsspezifische Mortalitätsrisiko für Vögel gegenüber deren allgemeinem Lebensrisiko in signifikanter Art und Weise erhöht (Bernotat & Dierschke2016). Neben der zeitlich begrenzten hohen Auslastung von Leiterseilen sind auch die überwiegenden Ereignisse, bei denen Vögel auch Leiterseile als Ansitzwarte genutzt haben bzw. zu nutzen versuchten (Jungvögel und Schwarmverhalten), im Jahresverlauf zeitlich limitiert. Das Zusammenfallen beider Zeitpunkte ist statistisch gesehen ein weiterer risikomindernder Faktor.

Der Wirkfaktor „nichtstoffliche Einwirkungen durch Hitze“ und dessen potenzielle Wirkung auf die heimische Avifauna kann daher in Bezug auf Hochtemperatur-Leiterseile als vernachlässigbar bis unerheblich beurteilt werden. Demzufolge ist in letzter Konsequenz auch der Verbotstatbestand der Verletzung und Tötung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG regelmäßig nicht gegeben. Es besteht somit derzeit kein weiterer Handlungsbedarf in Form von Schutzvorkehrungen bzw. Vermeidungsmaßnahmen, wie dies z.B. hinsichtlich des Anflugrisikos gegenüber dem Erdseil der Fall ist und auf bewährte Art und Weise durch Markierungen mit für Vögel besser erkennbaren Strukturen (Bernshausenet al. 2000, 2014,Bernshausen&Kreuziger2010,Bernshausen&Richarz2013b, FNN 2014,Hartmanet al. 2011,Prinsenet al. 2011, 2012) gelöst werden kann.

Dank

Insbesondere Philipp Kues und Wolfgang Mayer möchten wir für die Erfassungen vor Ort herzlich danken. Ein ebenso herzlicher Dank gilt Klaus Richarz für die Durchsicht und Kommentierung des Manuskripts sowie Arno Reinhardt für die Übersetzung.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de , Webcode 2231, zum Download zur Verfügung.

Exkurs:

Hochtemperatur-Leiterseile

Sogenannte Hochtemperatur-Leiterseile (HTR) verfügen über eine hohe Material-Belastbarkeit und sie können größere Strommengen als die bisher üblichen Standard-Leiterseile übertragen. Durch die Verwendung von speziellen Materialien für die Leiterdrähte lassen sich – bei vergleichbarem Querschnitt – eine höhere Strombelastbarkeit und eine Auslegung für höhere Betriebstemperatur erzielen. Wird zudem ein anderes Kernmaterial eingesetzt, so lässt sich auch das Durchhangsverhalten beeinflussen (Abb. 3). Während bei Standard-Leiterseilen materialbedingt das Temperatur-Maximum auf 80 °C begrenzt ist, gestatten Hochtemperaturleiterseile deutlich höhere Seiltemperaturen und damit größere Übertragungsmengen von Strom (positive Korrelation von übertragener Strommenge und Materialerwärmung; FNN 2013).

Der bei der Hunsrück-Leitung eingesetzte Leiterseiltyp ist für eine Betriebstemperatur von bis zu 175 °C geeignet, wobei im konkreten Fall eine betriebliche Maximaltemperatur von 130 °C festgelegt wurde.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Frank Bernshausen , Dipl.-Biol., ist seit 1994 Inhaber eines Fachbüros für Umweltfachplanungen und tätig im Bereich Durchführung und Koordinierung komplexer Genehmigungsverfahren sowie als Berater und Sachverständiger. Er bearbeitet seit mehr als 20 Jahren Projekte im Bereich Trassenplanung, wobei er bereits seit 1994 an der Erforschung und Entwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag an Freileitungen beteiligt ist.

> frank.bernshausen@tnl-umwelt.de

Thomas Isselbächer , Dipl.-Biol., ist seit 2009 hauptberuflich im rheinland-pfälzischen Naturschutz als Fachreferent im Landesamt für Umwelt (LfU) tätig. Zuvor war er Mitarbeiter bei der TNL Umweltplanung und im Bundesamt für Naturschutz (BfN). Interessensschwerpunkte und Arbeitsgebiete sind Fragestellungen im Kontext von Ornithologie, angewandtem Natur- und Vogelschutz sowie Artenschutzrecht (u.a. Windenergie, Netzausbau, Monitoring, Erfas

sungsstandards).

Daniel Laux ist Ornithologe und seit 2012 Mitarbeiter der TNL-Umweltplanung in Hungen. Interessensschwerpunkte und Arbeitsgebiete sind faunistische Fragestellungen, die Bearbeitung des speziellen Artenschutzes im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Vogelmonitorings sowie die Erstellung von Artenhilfskonzepten und Maßnahmenplanungen im Rahmen von Werkverträgen für die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

> daniel.laux@tnl-umwelt.de Kristin Steinchen, Westnetz GmbH, Dortmund

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.