Windenergieanlagen als Teil unserer heutigen Kulturlandschaft

Abstracts

Im Kontext des Konfliktes zwischen dem Ausbau der Windenergie und des damit einhergehenden umstrittenen Landschaftswandels befasst sich die vorliegende Untersuchung mit der Frage, wie Windenergieanlagen in unterschiedlichen Konstellationen im Landschaftsbild vom Menschen wahrgenommen werden. Mit Hilfe der aus der Sozialforschung stammenden Q-Methode wird dieser Fragestellung nachgegangen. Die Umfragemethode bietet eine Technik, mit der eine von Probanden vorgenommene subjektive Bewertung von Landschaftsfotos statistisch auswertbar wird. Die Ergebnisse zeigen ein sehr unterschiedliches Bild.

Am positivsten werden agrarisch geprägte, struktur- und farbreiche Landschafts- und Ortsbildkulissen ohne Windenergieanlagen bewertet. Negativ gelten technisch überprägte Landschaftsbildkulissen mit Autobahnen oder Gittermasten von Hochspannungsleitungen. Die Fotos mit Windenergieanlagen streuen über die Bewertungsstufen. Tendenziell besser bewertet werden Bilder mit größerem Abstand der Anlagen zum Betrachter, dabei spielt die Anzahl der Windenergieanlagen keine Rolle. Aus den Ergebnissen dieser Studie kann jedoch kaum ein akzeptabler planerischer Lösungsansatz präsentiert werden, der die grundsätzliche Akzeptanz der Windenergie durch eine positive Wahrnehmung ergänzen könnte.

Wind turbines in the modern-day cultural landscape – A study investigating the perception of wind turbines in the visual landscape

The study has investigated the perception of wind turbines in the landscape, taking up the conflict between wind energy development and the subsequent controversial change of the landscape. The research into the assessment of different constellations applied the Q methodology which originates from social research. This approach comprises the subjective evaluation of landscape photographs by test subjects and it allows the statistical analysis of the findings. The results show a very diverse picture.

The most positively valued photos depict rural landscapes which are well structured, richly coloured and do not include wind energy turbines. The most negatively assessed photos are those of autobahns and pylons of high-voltage transmission lines. Photographs including wind turbines are spread over the whole scope of valuation. The larger the distance between turbine and viewer the more positive the photo has been rated. In this correlation it has not been important how many turbines had been shown. The results, however, do not allow the derivation of practical suggestions for the planning and design of wind turbines which could support a positive perception of wind power plants in general.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In Deutschland wurden bis zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 27 270 Windenergieanlagen an Land mit einer Gesamtleistung von 45 910 MW installiert (Bundesverband Windenergie 2016a, b). Zu diesem Erfolg verhalfen die im Rahmen der deutschen Klimapolitik geschaffenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Die weitere Entwicklung der Erneuerbaren Energien ist in den Zielen der EU-Kommission festgelegt (Europäische Kommission 2017). Ein weiterer verstärkter Ausbau, insbesondere auch der Onshore-Windenergie, ist für Deutschland in den nächsten Jahren zu erwarten.

Jedoch geht mit der Erschließung erneuerbarer Energieträger ein Wandel der Landschaft sowohl in ihrer objektiv-materiellen Ausstattung als auch in der Wahrnehmung der Menschen einher (Hokema2013, Küster2013, Nitsch & Pfenning2013, Rietz2012). Insbesondere die Windenergie bringt durch die Größe der Bauwerke und das Rotieren der Flügel zwei neue Dimensionen in die Landschaft. Zudem hat die Geschwindigkeit des Landschaftswandels in den letzten Jahren stark zugenommen (Jedicke2017) und dadurch die induzierten Veränderungen stärker in das Bewusstsein gebracht. Diese Entwicklung hat gesellschaftliche Folgen. Während eine grundsätzliche Akzeptanz zur Nutzung und zum Ausbau der Onshore-Windenergie in Deutschland gegeben ist (Fachagentur Windenergie an Land 2016), werden gleichzeitig viele Genehmigungsverfahren von Bürgerinitiativen bekämpft. Hierbei sind die Wertigkeit der Kulturlandschaft und deren Erhalt, ein „naturnahes Landschaftsbild“ sowie die „Wahrung der Erholungsfunktion“ Themen, die neben Schall- und Schattenemissionen sowie Aspekte des Natur- und Artenschutzes häufig zur Argumentation dienen.

Ein ähnliches Bild gesellschaftlicher Reaktionen auf den Ausbau der Windenergie zeigt sich auch in anderen Ländern, wie Studien aus England und den USA verdeutlichen (Pasqualetti2011, Petrova2016, van der Horst2007). Die internationale Forschung hat das Konfliktfeld als sogenanntes NIMBY (not in my backyard)-Phänomen bezeichnet, das der Bevölkerung eine grunsätzliche Akzeptanz von erneuerbaren Energien zuschreibt, gleichzeitig aber eine oppositionelle Reaktion beschreibt, sobald eine Planung in räumlicher Nähe stattfindet und eine persönliche Betroffenheit auslöst (Petrova2016, van der Horst2007).

Dieser letztlich diffus bleibende Erklärungsansatz soll in diesem Beitrag ergänzt werden. Da der Ausbau der Windenergie unwiderruflich im Gange, jedoch der damit einhergehende Landschaftswandel umstritten ist, befasst sich die vorliegende Untersuchung mit der Frage, wo möglicherweise die Schwelle der Akzeptanz liegt. Wie werden Windenergieanlagen in unterschiedlichen Konstellationen und aus unterschiedlichen Perspektiven im Landschaftsbild wahrgenommen? Ist eine positive oder negative Wahrnehmung abhängig von unterschiedlichen landschaftlichen Situationen und von der Intensität der Überprägung? Haben soziologische Faktoren, wie beispielsweise Alter, Geschlecht oder Berufsgruppe, Einfluss auf die Wahrnehmung der Windenergie im Landschaftsbild?

2 Methoden

Die aus der Sozialforschung stammende Q-Methode (Müller & Kals2004) bietet eine Technik zur Bewertung von Statements, Objekten oder Verhaltensbeschreibungen, durch die individuelle und persönliche Meinungsbilder abgebildet und quantifizierbar gestaltet werden (Brown1980, Müller & Kals2004, Stephenson1952, Watts & Stenner2012). Bei der Auswahl der Bewertungsobjekte, dem sog. Q-sample, können Worte oder Ausdrücke, in abgewandelter Form auch Bilder Verwendung finden (Stephenson1952, Watts & Stenner2012). In der vorliegenden Studie wurde das Q-sample mit Hilfe von Landschaftsfotos erstellt, die die Windenergienutzung in unterschiedlichen landschaftlichen Situationen zeigen. Die Q-Methode wurde bereits für frühere Untersuchungen zur Landschaftswahrnehmung und Landschaftsplanung herangezogen (Milcuet al. 2014, Naspettiet al. 2016).

2.1 Auswahl der Landschaftsfotos (Q-sample)

Im Jahr 2014 wurden im Großraum Münster in Nordrhein-Westfalen bis Lingen in Niedersachsen Fotoaufnahmen von Landschaftsausschnitten mit und ohne Windenergieanlagen angefertigt. Aus einer Sammlung von rund 400 Bildern wurden in Anlehnung anMüller & Kals (2004)insgesamt 66 Fotos ausgewählt, die für die geplante Studie das sog. Q-sample darstellen. Bei der Auswahl der Fotos wurde auf eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung, eine unterschiedliche Anzahl von Windenergieanlagen sowie auch auf eine große Zahl an sonstigen anthropogenen Elementen (z.B. Häuser, Straßen etc.) geachtet. Die Bilder zeigen Landschaftsausschnitte, die charakteristisch für viele Regionen Deutschlands sind. Als Aufnahmestandorte wurden vornehmlich Fuß- und Radwege gewählt, so dass sie das reale Erleben der Landschaft durch Fußgänger respektive Radfahrer wiedergeben. Insgesamt war die Realitätsnähe der Bilder sowie die Möglichkeit, den Erholungswert und das Naturerlebnis dieses Landschaftsausschnittes (Roth & Bruns2016) von realen Standorten zu erfassen, ein wichtiges Kriterium bei ihrer Auswahl.

Weiterhin orientierte sich die Auswahl der Fotos an dem planerischen Ansatz vonNohl (1993), d.h. die Bilder wurden entsprechend der Entfernung zwischen Fotostandort und Standort der Windenergieanlage in drei Kategorien eingeteilt: in den „Nahsichtbereich (0 – 500m)“, in den „mittleren Sichtbereich (500 – 1 500m)“ und in den „Fernsichtbereich (1 500 – 5 000 m)“. Das Q-sample setzt sich somit aus 17 Fotos im Nah-, 18 Fotos im Mittel- und 17 Fotos mit dem Energieträger im Fernsichtbereich zusammen. Hinzu kommen 14 Referenzfotos ohne Windenergieanlagen, die jedoch auch sonstige bauliche Elemente wie beispielsweise Straßen oder Gebäude enthalten. Jeder Sichtbereich wurde darüber hinaus nach der Ausprägung des Energieträgers unterteilt. Hierzu wurden Größengruppen gebildet: „einzelne Windenergieanlage“, „Windenergieanlagen in kleiner Gruppe bis drei Stück“ und „Windpark ab vier Anlagen“.

Die Entscheidung, den Befragten mit 66 Bildern ein vergleichsweise großes Foto-Set anzubieten – Befragungen im Rahmen der Q-Methode können auch mittels kleineren Q-Sets durchgeführt werden (Brown1980) – erfolgte themenbedingt (Watts & Stenner2012). So wie sich einer Betrachterin/einem Betrachter in der Landschaft eine Vielzahl verschiedener Szenerien aus unterschiedlichen Blickwinkeln zeigen, sollte auch die Umfrage auf einer möglichst großen Zahl von Landschaftsausschnitten basieren. Zudem bietet ein großes Foto-Set die Möglichkeit, ähnliche Fotoaufnahmen zu integrieren. Dies sollte auch dazu führen, dass sich die Befragten während ihrer Abwägung im Sortiervorgang intensiver mit den verschiedenen Nuancen der Landschaftsbilder auseinandersetzen.

Bei der Aufnahme der Fotos wurde bestmöglich sichergestellt, dass das Q-Set nicht wertend im Hinblick auf bestimmte Meinungen/Richtungen ist (Watts & Stenner2012). Alle Bilder wurden mit Digitalkameras in einer Brennweite von 50 mm aufgenommen, eine Einstellung, die dem natürlichen Blickwinkel eines Menschen am nächsten kommt (Gartside2005). Der jeweilige Landschaftsausschnitt ist stehend fotografiert worden, wobei der Horizont nach Möglichkeit in der Mitte des Bildes liegen sollte. Daneben wurde darauf geachtet, dass die Witterungsverhältnisse in den Bildern möglichst gleich sind.

2.2 Zielgruppen und Umfragetechnik (Q-sort)

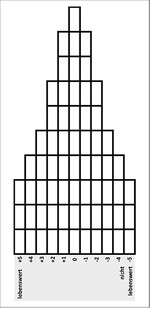

Im Rahmen des Rangordnungsverfahrens, der sog. Q-sort Technik, wurden die 66 Bilder in ein vorgegebenes, mit 66 Kästchen ausgestattetes Raster mit einer Skala von +5 bis -5 (Abb. 1), welches den Befragten vorgelegt wurde, einsortiert. Die Verteilung der Kästchen auf die einzelnen Bewertungsstufen, d.h. die Form des Rasters folgt der Normalverteilung, einer in der Q-Methode standartmäßig gewählten Form (Watts & Stenner2012). Die Bewertung der Bilder erfolgt in Abhängigkeit zueinander in der für die Q-Methode typischen Weise des erzwungenen Verteilungsverfahrens (Müller & Kals2004).

Die in Abb. 1 gezeigte Skalen-Beschriftung „lebenswert“ (+5) bis „nicht lebenswert“ (-5) wurde themenspezifisch gewählt, da sich die erneuerbaren Energieträger in Deutschland aufgrund der dichten Besiedlung mitunter auch in unserem Wohnumfeld befinden. Der Begriff „lebenswert“ ist darüber hinaus in die Instruktion zum Sortiervorgang eingeflossen:

„Unsere Landschaft hat sich durch die Erzeugung von Windenergie verändert. Welche der vorliegenden Bilder stellen Ihrer persönlichen Meinung nach eine lebenswerte Landschaft und welche eine nicht lebenswerte Landschaft dar? Sortieren Sie alle Bilder in das vorgegebene Raster von +5 – finde ich lebenswert bis -5 – finde ich nicht lebenswert.“

Als Hilfestellung für die Probanden wurde zudem folgende Definition für „lebenswert“ vorgegeben: „lebenswert im Sinne von: In welcher Landschaft fühle ich mich wohl? Welche Landschaft fände ich in meinem Lebensumfeld angenehm? Welche Landschaft fände ich in meinem Lebensumfeld nützlich?“ Diese Hilfsfragen dienen den Befragten, ihre Meinung aus ihrer bestehenden Lebenssituation heraus abzubilden (Brown1980).

Als weitere Hilfestellung wurde den Probanden die Möglichkeit gegeben, in Anlehnung anCurt (1994), die Fotos in drei Stapel vorab zu sortieren: einen Stapel für „lebenswert“, einen für „nicht lebenswert“ und einen für den Rest.

Ergänzend zum Q-sample wurde ein Fragebogen entworfen, mit dessen Hilfe zum einen nach der Einstufung ausgewählter Fotos gefragt wurde. In das Q-sample wurden vier Fotos mit themenfremden technischen Elementen wie Autobahnen und Hochspannungstrassen integriert. Zum anderen diente der Fragebogen aber auch zur Erhebung persönlicher soziodemographischer Parameter der Probanden. In diesem Teil des Fragebogens wurden Freizeit- und Urlaubsaktivitäten sowie die Einstellung der Person zu Erneuerbaren Energien abgefragt. Das Ende des Fragebogens bilden Fragen nach Wohnsitz, Beruf, Alter, Geschlecht und derzeitiger Lebenssituation.

Die Befragung konzentrierte sich auf zwei Zielgruppen, die mit dem Thema erneuerbare Energien und Landschaft unmittelbar bzw. mittelbar verbunden sind (vgl.Watts & Stenner2012):

- Als erste Personen-/Akteursgruppe wurden Landwirtinnen und Landwirte gewählt. Auf ihren Flächen werden Windenergieanlagen realisiert. Die dadurch bedingte Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Nutzflächen führt einerseits häufig zu einer Veränderung der gewohnten Bewirtschaftungsweise. Die Landwirtin/der Landwirt kann andererseits daraus aber auch einen direkten Nutzen in Form von Pachterlösen (Standort der Windenergieanlage) oder Erlösen aus Beteiligungen ziehen. Andererseits könnten EE-Anlagen, die ja häufig in der Nähe der bewohnten Hofstelle errichtet werden, auch das den Landwirten gewohnte Landschaftsbild in ihrer eigenen Umgebung verändern.

- Als zweite Personen-/Akteursgruppe wurden Personen aus Gastronomie und Hotellerie gewählt. Sie können von der Landschaft im Rahmen des landschaftsgebundenen Tourismus profitieren, wenngleich dieser Nutzen indirekt zu werten ist. Das bedeutet, dass Gastronominnen und Gastronomen sowie Hotelbesitzerinnen und -besitzer in der Regel nicht die Flächeneigentümer in größerem Ausmaße sondern eher als Nutznießer eines attraktiven Landschaftsbildes und Profiteure des Tourismus anzusehen und zu verstehen sind. Die Landschaft ist quasi das Kapital und unter Umständen eine Grundlage ihres touristischen Angebotes.

Die Umfragen wurden an vier Veranstaltungen für Gastronominnen/Gastronomen bzw. Landwirtinnen/Landwirte im Jahr 2015 und 2016 durchgeführt, woraus insgesamt 23 verwertbare Q-sorts (13 Landwirtinnen/Landwirte und 10 Gastronominnen/Gastronomen) resultieren. Da die Q-Methode als qualitatives Umfrageverfahren auf die Darstellung unterschiedlicher Meinungsbilder abzielt, erfordert ihre Anwendung keine Mindestumfragemengen (Watts & Stenner2012). Eine Verallgemeinerung der Ergebnisse aus den vorliegenden 23 Q-sorts stand demnach nicht im Fokus der Befragung. Interpretationen und Schlussfolgerungen beziehen sich auf die befragte Personengruppe, wenngleich ein Abgleich der hier gewonnenen Ergebnisse mit anderen Untersuchungen im Rahmen der Diskussion als durchaus möglich angenommen wird.

Der Datensatz einer/eines jeden Befragten liefert entsprechend dem in Abb. 1 gezeigten Ordnungsschema für jedes Foto eine Bewertung. Da die Q-sort-Technik als erzwungenes Verteilungsverfahren angelegt ist, ergeben sich aus dem Sortierverfahren einer jeden Probandin und eines jeden Probanden je Bewertungsstufe gleich viele Bilder (z.B. immer drei Fotos bei +5, immer vier Fotos bei +4, immer fünf Fotos bei +3 etc., s. Abb. 1).

2.3 Statistische Auswertungen

Der daraus entstehende Gesamtdatensatz wurde im Rahmen einer multivariaten Statistik mittels Hauptkomponentenanalyse (PCA) und Redundanzanalyse (RDA) ausgewertet (Leyer & Wesche2008). Zur Datenanalyse kam die Software RStudio zum Einsatz. Dabei wurde zum einen eine fotobasierte Auswertung durchgeführt, bei der die Fotos als Untersuchungsobjekte anhand der Bewertungen der Probanden im Ordinationsraum angeordnet wurden. Zum anderen wurde eine personenbasierte PCA/RDA erstellt, bei der Personen anhand der bewerteten Bilder ordiniert wurden. Ziel war es, in den aus der statistischen Analyse entstehenden Streudiagrammen Cluster ähnlicher Bewertungen hinsichtlich der Foto bzw. Personen bezogenen Kategorien zu identifizieren.

Darüber hinaus wurden Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bewertungen der Fotos und den Fotoeigenschaften (Sichtbereich, Windparkgröße) mittels eines Linear Mixed Models (LMM) analysiert (Funktion lmer aus dem Paket lme4 in RStudio). Dabei ging die Personengruppe (Landwirt, Gastronom) als Co-Faktor in das Modell ein und es wurden auch Interaktionen zwischen Personengruppen und Fotoeigenschaften getestet. Da jedes Foto von allen Probanden bewertet wurde und diese wiederholten Bewertungen nicht als statistisch unabhängig gelten können, wurde der Zufallsfaktor „Foto“ im Modell verwendet. Zudem wurden die Ergebnisse des LMM nochmals mit Hilfe einer parameterfreien MANOVA kontrolliert (Funktion adonis2 des Paketes vegan ). Die Ergebnisse der MANOVA (Adonis-Test) bestätigten die Ergebnisse des LMM. Die absolute Bewertung eines jeden Fotos wurde über den Mittelwert errechnet. Unterschiede in den Bewertungen zwischen einzelnen Kategorien der Fotos (z.B. Mittel- und Nahsichtbereich) wurden im Zuge von Post-Hoc-Tests mittels der Funktion difflsmeans aus dem Paket lmerTest in RStudio auf Signifikanz getestet.

3 Ergebnisse

Im ersten Analyseschritt wurden die Foto-bezogenen Kategorien betrachtet. Für die Kategorie Sichtbereich zeigte die PCA eine breite Streuung der Bilder (Abb. 2). Eine deutliche Differenzierung zwischen den drei Kategorien Nah-, Mittel- und Fernsichtbereich war bei der PCA nicht erkennbar, wenngleich die RDA für den Sichtbereich eine leichte Signifikanz (p = 0,01) zeigte. Die Fotos wurden von den Akteursgruppen sehr unterschiedlich bewertet, ein Cluster ähnlicher Bewertungen gab es nicht. Nach dem LMM wurde der Nahsichtbereich schlechter (p = 0,003) und auch der mittlere Sichtbereich tendenziell schlechter (p = 0,029) als der Fernsichtbereich gewertet. Zwischen Mittel- und Nahsichtbereich machten die Befragten keinen Unterschied ( difflsmeans p = 0,447).

Für die Kategorie Windparkgröße zeigte die PCA ebenfalls eine breite Streuung der Bilder (Abb. 2). Eine leichte Differenzierung nach den Personengruppen war erkennbar, jedoch überlappen sich die Ergebnisse auch hier sehr stark. Trotz Überlappung zeigte die RDA eine hohe Signifikanz von p < 0,001. Nach dem LMM wurden alle Bilder der Kategorien „einzelne Windenergieanlage“ (p = 0,002), „Windenergieanlagen in kleiner Gruppe bis drei Stück“ (p = < 0,001) und „Windpark ab vier Anlagen“ (p = < 0,001) schlechter bewertet als die Referenzfotos ohne Windenergieanlage. Zwischen den Windparkgrößen wurden jedoch keine Unterschiede gemacht ( difflsmeans einzelne Windenergieanlage – Windenergieanlagen in kleiner Gruppe bis drei Stück p = 0,407; einzelne Windenergieanlage – Windpark ab vier Anlagen p = 0,092; Windenergieanlagen in kleiner Gruppe bis drei Stück – Windpark ab vier Anlagen p = 0,328). Landwirte beurteilten kleine Gruppen von Windenergieanlagen (p = 0,008) und Windparks (p = 0,018) signifikant positiver als Gastronomen (Interaktion zwischen Windparkgröße und Personengruppe, p = 0,007).

Dieses Ergebnis lässt sich über die Mittelwerte der Fotos veranschaulichen. Die drei Fotos mit den höchsten Mittelwerten (Abb. 3 bis 5 Aus Umfangsgründen wird nur ein Teil der Abbildungen in diesem Beitrag abgedruckt. Die vollständige Bilderserie findet sich als Online-Supplement unter www.nul-online.de , Webcode 2231. Dabei ist die Nummerierung im Supplement des klaren Bezugs wegen auch im gedruckten Beitrag erhalten, so dass fehlende Fotos online zu finden sind.*), d.h. die, die von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am positivsten beurteilt wurden, zeigen eine von Windenergieanlagen freie Kulturlandschaft mit Ackerflächen, umrahmt von Baum- und Heckenstrukturen, Wegen und einer Pflückblumenkultur.

Die im Mittel negativsten Bewertungen erhielten drei Bilder (Abb. 6 bis 8), auf denen technische Elemente wie Autobahnen und der Gittermast einer Hochspannungsleitung das Landschaftsbild prägen. Die Fotos Nr. 217 und 243 (Abb. 6 und 8) gehören zu den im Fragebogen enthaltenen Bildern. Als Grund für die Einordnung wurden häufig die Attribute „Lärm“ und „Krach“ von den Befragten genutzt, vereinzelt wurde die Autobahn als „praktisch“ oder „notwendig“ bezeichnet, jedoch mit dem Hinweis, dass sie nicht lebenswert gemäß Definition sei.

Betrachtet man die Fotos, deren Mittelwert am nächsten bei Null liegt (Abb. 9 bis 15), zeigt sich an dieser Stelle kein klares Bild. Aus der Kategorie Windparkgröße sind vom „Referenzfoto“ bis zum „Windpark ab vier Anlagen“ alle Größeneinheiten vertreten. Hinsichtlich der Entfernung zur Betrachterin / zum Betrachter gehören die Bilder dem „mittleren Sichtbereich“ sowie dem „Fernsichtbereich“ an.

Bei der personen-basierten multivariaten Auswertung zeigte sich, dass es keine generellen Unterschiede in der Bewertung der Vorkommen von Windenergieanlagen im Landschaftsbild zwischen Personen aus Landwirtschaft und Gastronomie gab (RDA, p = 0,275). Auch die Kategorien Alter (< 40 Jahre und > 40 Jahre; p = 0,419) und Geschlecht (p = 0,908) führten nicht zu signifikanten Unterschieden in der Bewertung der Fotos.

Von den 23 Probanden, die an dem Q-sort teilnahmen, stuften sich alle bei der Frage nach ihrer Einstellung zu Erneuerbaren Energien im Allgemeinen als Befürworter ein. Die Frage, ob ihre Zustimmung abhängig von der Energieart sei, bejahten 16 Personen. Davon beantworteten zwölf Probandinnen und Probanden die Frage positiv (Befürworter) für die Windenergie. Zwei Personen gaben an, Gegner der Windenergie zu sein, und zwei standen neutral zur Windenergie. Bei den sieben verbleibenden Befragten war die Einstellung nicht abhängig von der Art der regenerativen Energieform, d.h. sie sind Befürworter der Erneuerbaren Energien im Allgemeinen und demgemäß auch der Windenergie. Die Ergebnisse zeigen, dass Gegner und Befürworter der Windenergie keine signifikanten Unterschiede in der Bewertung der Landschaftsbilder gemacht haben.

Die personen-basierte Auswertung zeigte weiterhin, dass zwei Landwirte in ihrer Bewertung der Fotos stark von der Gruppe abwichen. Hierbei handelte es sich um die Probanden L3 und L9, männlichen Geschlechts aus der Altersgruppe > 40 Jahre, die beide angaben, Befürworter der Windenergie zu sein. L9 zeigte die von beiden stärkere Abweichung. Bei einer vertieften Betrachtung der einzelnen Bewertungen zeigte sich, dass wenige einzelne Bilder (bei L3 noch weniger als bei L9) von den beiden stark unterschiedlich zur Gruppe beurteilt wurden. Von L9 wurden Fotos positiv eingestuft, die von der Gruppe überwiegend negative Bewertungen erhielten. Hierbei handelte es sich um ein Foto mit Windenergieanlagen auf Gittermastturm im mittleren Sichtbereich sowie ein Autobahn-Foto. Andere, die in der Gruppe vergleichsweise positiver bewertet wurden, wurden von L9 sehr negativ beurteilt. Dies gilt für zwei Bilder, die Windenergieanlagen im Bildhintergrund teilweise verdeckt durch strukturreiche Vegetation zeigen. Da die Umfragemethode nicht vorsieht, eine Begründung für die Einordnung eines jeden Bildes in das Raster zu erfragen und solche „Ausreißer“ erst bei der Auswertung der Datensätze sichtbar werden, kann an dieser Stelle kein Grund für die Motivation der beiden Probanden genannt werden.

4 Diskussion

Werden Landschaften mit Windenergieanlagen per Definition als „lebenswert“, d.h. als angenehm oder nützlich wahrgenommen? Fühlen sich die Befragten in diesen Landschaften wohl? Die vorliegende Untersuchung liefert Ergebnisse, die die genannte Frage eher verneinen. Ist die Beurteilung abhängig von unterschiedlichen landschaftlichen Situationen und von der Intensität der Überprägung? Diese Fragestellung muss anhand der Ergebnisse bejaht werden. Am positivsten wurden Landschaftsbilder eingestuft, die keine Überprägung durch Windenergieanlagen zeigen. Einen hohen Zuspruch finden laut vorliegender Studie Landschaftsbilder mit naturnahen Strukturen und farblichen Aspekten (z.B. von Rapsfeldern oder einer Blumenkultur, Abb. 3 und 5), die für das Auge der Betrachterin/des Betrachters ansprechend sind (vgl.Opaschowski & Stubenvoll1995,1995/1996). Als lebenswert im Rahmen dieser Befragung, d.h. für die Teilnehmerin/den Teilnehmer der beiden Zielgruppen angenehm und wohltuend im Lebensumfeld, wurden agrarisch geprägte, struktur- und farbreiche Landschafts- und Ortsbildkulissen eingestuft. WieHasenöhrl (2013)beschreibt, „scheint die Wahrnehmung der Landschaft weiterhin von der im 19. Jahrhundert popularisierten Landschaftsästhetik der Romantik und des Biedermeiers geprägt zu sein“.

Die Beurteilung von Windenergieanlagen im Landschaftsbild ist den vorliegenden Ergebnissen zufolge insbesondere von der Entfernung zum Betrachter abhängig. Befinden sich Windenergieanlagen in geringer Entfernung von bis zu 500 m zum Betrachter, werden sie vergleichsweise schlechter beurteilt als in einer Entfernung ab 1 500 m. Das sichtbare Element in einer Entfernung von 0 bis 500 m zum Betrachter ist häufig der Turmfuß einer oder mehrerer Windenergieanlagen, bei ungehindertem, freiem Blick auch ganze Anlagen (beispielhaft Abb. 16). Das technische Element wird in dieser Perspektive dominant im Landschaftsbild wahrgenommen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass je weiter eine Anlage vom Betrachter entfernt steht und damit einhergehend das technische Element seine Dominanz verliert (beispielhaft Abb. 17), desto positiver wird sie den Ergebnissen dieser Studie zufolge bewertet.

Technische Elemente wie z.B. Autobahnen und Gittermasten von Hochspannungsleitungen erhielten im Rahmen dieser Umfrage die schlechtesten Bewertungen. Auch der tägliche Nutzen dieser Infrastruktur für jedermann stellt kein ausschlaggebendes Kriterium für eine gute Bewertung, d.h. für eine Akzeptanz im Lebensumfeld, dar.

Die Frage nach dem Einfluss von soziodemographischen Parametern auf die Bewertung der Landschaftsfotos führt dieser Studie zufolge nicht zu unterschiedlichen Sichtweisen. Das Maß der technischen Überprägung und damit zusammenhängend die Entfernung einer Windenergieanlage zur Betrachterin/zum Betrachter bilden den Ergebnissen zufolge die grundlegenden Aspekte der Landschaftsbildbewertung. Dies bestätigt die Erkenntnis vonHard(1970), die auchHokema(2013) aufgreift: „Landschaft ist ländlich; Industrie, Technik und Großstadt stören und zerstören Landschaft “.

Neben den klar positiv und klar negativ bewerteten Landschaftsausschnitten wird im Folgenden der Frage nachgegangen, welche Art von Landschaft die Fotos im mittleren Bereich, d.h. im Übergang von positiver zu negativer Bewertung (Mittelwert bei Null, Abb. 10 bis 15) zeigen? Wie die Ergebnisse verdeutlichen, führen die Fotos hier zu keiner klaren Aussage. Während die Windparkgröße von Einzelanlage bis Windpark vollständig vertreten ist, einschließlich dem Referenzfoto mit Hochspannungsmast, welcher ähnliche Wirkung im Landschaftsbild entfaltet, lässt sich der Sichtbereich zumindest auf den mittleren bis Fernsichtbereich eingrenzen. Im Übergangsbereich der Bewertung finden sich keine Fotos mit Windenergieanlagen im Nahsichtbereich (Abb. 10 bis 15). Auch die Landschaftskulisse zeigt sich sehr variabel. Landwirtschaftliche Nutzflächen in Form von Grünland und Ackerflächen mit Gehölzstrukturen sowie Siedlungsränder, d.h. Bebauung im Übergang zur freien Landschaft sind vertreten. Eine klare Präferenz von Landschaftsbildern, die die Schwelle der Akzeptanz definieren könnte, ist aus den vorliegenden Ergebnissen nicht erkennbar.

Neben klar positiv und negativ bewerteten Landschaftsfotos zeigen die 23 Befragten ein breites Meinungsbild in Bezug auf die Bewertung von Windenergieanlagen im Landschaftsbild. Abgesehen von Tendenzen hinsichtlich der Entfernung lassen sich aus den Umfragen keine weiteren Merkmale beschreiben, wie ein im Sinne der Definition lebenswertes Umfeld mit dem Energieträger aussehen könnte. Die große Streuung der Fotos (s. Abb. 2), die das breite Meinungsbild der Befragten auch graphisch sehr aussagekräftig darstellt, ist ein Indiz für eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung von Windenergieanlagen im Landschaftsbild. Demnach mag die grundsätzliche Akzeptanz für den Energieträger gegeben sein (Fachagentur Windenergie an Land 2016), den in der heutigen Zeit sehr häufig im Planungsprozess eingelegten, das Landschaftsbild betreffenden Widersprüchen von betroffenen Bürgern kann auch mit Hilfe dieser Studie kaum ein akzeptabler planerischer Lösungsansatz präsentiert werden, der die grundsätzliche Akzeptanz durch eine positive Wahrnehmung ergänzen könnte.

Dank

Die Autoren danken Katharina Brückhändler für die Überlassung des Bildersets. Dieses wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes des Masterstudienganges Landschaftsökologie an der WWU Münster erarbeitet.

Literatur

Brown, S.R. (1980): Political Subjectivity, Applications of Q Methodology in Political Science. Yale University Press, New Haven.

Bundesverband Windenergie (2016a): Anzahl der Windenergieanlagen in Deutschland. 31.12.2016. www.wind-energie.de/infocenter/statistiken/deutschland/windenergieanlagen-deutschland (Zugriff am 03.10.2017).

– (2016b): Installierte Windenergieleistung in Deutschland. 31.12.2016. www.wind-energie.de/infocenter/statistiken/deutschland/installierte-windenergieleistung-deutschland (Zugriff am 03.10.2017).

Curt, B.C. (1994): Textuality and Tectonics. Troubling social and psychological science. Open University Press, Buckingham.

Europäische Kommission (2017): Klimapolitik. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de (Zugriff am 03.10.2017).

Fachagentur Windenergie an Land (Hrsg.) (2016): Umfrage zur Akzeptanz der Windenergie an Land – Frühjahr 2016. Berlin, www.fachagentur-windenergie.de (letzter zugriff am 08.05.2018).

Gartside, T. (2005): Digital fotografieren, Landschaft: step by step. Markt + Technik, München.

Hard, G. (1970): Die Landschaft der Sprache und die Landschaft der Geographen. Ferd. Dümmler, Bonn.

Hasenöhrl, U.(2013): Konflikte um regenerative Energien und Energielandschaften aus umwelthistorischer Perspektive. In:Gailing, L., Leibenath, M., Hrsg., Neue Energielandschaften – neue Perspektiven der Landschaftsforschung, Springer, Wiesbaden, 79-99.

Hokema, D. (2013): Landschaft im Wandel? Zeitgenössische Landschaftsbegriffe in Wissenschaft, Planung und Alltag. Springer, Wiesbaden.

Jedicke, E. (2017): Pro und kontra Windkraft – der ganzheitliche Blick auf die Kulturlandschaftsdynamik fehlt. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (2), 33-36.

Küster, H. (2013): Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. C.H. Beck, München.

Leyer, I., Wesche, K. (2008): Multivariate Statistik in der Ökologie. Springer, Berlin.

Milcu, A.I., Sherren, K., Hanspach, J., Abson, D., Fischer, J. (2014): Navigating conflicting landscape aspirations: Application of a photo-based Q-method in Transylvania (Central Romania). Land Use Policy 14 (41), 408-422. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.06.019.

Müller, F.H., Kals, E. (2004): Die Q-Methode. Ein innovatives Verfahren zur Erhebung subjektiver Einstellungen und Meinungen. FQS 04 (5/2) Art. 34. nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0402347

Naspetti, S., Mandolesi, S., Zanoli, R. (2016): Using visual Q sorting to determine the impact of photovoltaic applications on the landscape. Land Use Policy 16 (57), 564-573. dx.doi.org/10.1016./j.landusepol.2016.06.021.

Nitsch, J., Pfenning, U. (2013): Eine kurze Soziologie der Energiewende. neue energie 13 (11), 55-59.

Nohl, W. (1993): Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe. Kirchheim b. München.

Opaschowski, H.W., Stubenvoll, R. (1995): Tourismus mit Zukunft. 3. Europäische Tourismusanalyse vom BAT Freizeit-Tourismusinstitut. BAT Freizeit-Tourismusinstitut, Hrsg., Hamburg.

–, Stubenvoll, R. (1995/1996): Tourismus und Ökonomie. 4. Europäische Tourismusanalyse vom BAT Freizeit-Forschungsinsitut. BAT Freizeit-Tourismusinstitut, Hrsg., Hamburg.

Pasqualetti, M.J. (2011): Social barriers to renewable energy landscapes. The Geographical Review 101 (2), 201-223.

Petrova, M.A. (2016): From NIMBY to acceptance: Toward a novel framework – VESPA – For organizing and interpreting community concerns. Renewable Energy 86, 1280-1294.

Rietz, S. (2012): Landschaft Reloaded – der Wandel des Landschaftsbildes durch den Einfluss Erneuerbarer Energien. Stadt + Grün 11/2012, 40-54.

Roth, M., Bruns, E. (2016): Landschaftsbildbewertung in Deutschland – Stand von Wissenschaft und Technik. Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., BfN-Skripten 439, 112 S.

Stephenson, W. (1952): Q-methodology and the projective techniques. Journal of Clinical Psychology 8 (3), 219-229.

van der Horst, D. (2007): NIMBY or not? Exploring the relevance of location and the politics of voiced opinions in renewable energy siting controversies. Energy Policy 35, 2705-2714.

Watts, S., Stenner, P. (2012): Doing Q Methodological Research – Theory, Method and Interpretation. Sage Publications Ltd., London.

Fazit für die Praxis

Aus einem Vergleich von 23 Meinungsbildern, die die Wahrnehmung von Windenergieanlagen im Landschaftsbild skizzieren, können folgende Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden:

Kontakt

Eva Maria Huth , M.Sc., ist seit 2008 im Projektmanagement zur Planung, Genehmigung und Realisierung von Windenergieprojekten tätig; seit 2013 nebenberufliches Promotionsstudium an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Landschaftsökologie. 1998 bis 2002 Diplomstudium Landespflege an der FH Wiesbaden/Geisenheim. 2007 bis 2009 berufsbegleitendes Masterstudium Immobilienprojektmanagement an der FH Mainz. 2002 bis 2008 freiberufliche Landschaftsplanerin.

PD Dr. Jan Thiele forscht am Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie der TU München. 2001 Diplom Landschaftsökologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 2007 Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen. 2007-2008 Postdoc in der Arbeitsgruppe Botanik der Universität Kopenhagen. 2009-2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Landschaftsökologie der WWU Münster. Habilitation in Physischer Geographie und Landschaftsökologie 2017. Themenschwerpunkte: biologische Invasionen, Biodiversität der Agrarlandschaft und historische Landnutzung.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.