Geotopschutz und Geoparks in Deutschland

Abstracts

In Deutschland gibt es zurzeit 16 als „Nationaler GeoPark“ anerkannte Einrichtungen, die rund 14 % der Landfläche Deutschlands einnehmen. Geoparks stellen keine Schutzkategorie im Sinne des Naturschutzrechts, sondern eine Art Gütesiegel dar, das auf der Grundlage von unterschiedlichen Zertifizierungssystemen auf nationaler, europäischer und globaler Ebene an geeignete Regionen befristet vergeben wird. Eines der zentralen Hauptziele von Geoparks ist der Schutz bzw. die Pflege von Geotopen. Allgemein wird der Geotopschutz als Teilaufgabe des Naturschutzes betrachtet, jedoch ist die Rechtslage lückenhaft. So finden sich die Begriffe „Geopark“ und „Geotop“ weder im Bundesnaturschutzgesetz noch in den meisten Naturschutz-Ländergesetzen. Fehlende rechtliche Handlungsgrundlagen führen dazu, dass der Geotopschutz in der einschlägigen Behördenpraxis kaum eine Bedeutung hat. Im vorliegenden Beitrag wird aufgezeigt, wie der Geotopschutz sowie die Rolle der Geoparks als Umsetzungsinstrumente auf nationaler Ebene verbessert und gestärkt werden könnten.

Geotope protection and geoparks in Germany – A critical inventory

At present there are sixteen areas approved as “National Geoparks” in Germany covering about 14 % of the land surface. A “geopark” is not a protection category in the terms of legal nature conservation but rather a kind of quality seal. It is awarded on the base of different certification systems on national, European and global level. One of the main aims of geoparks is the protection respectively maintenance of geotopes. In general the protection of geotopes is seen as one of the tasks of nature conservation, its legal position is however fragmentary. The terms “geopark” and “geotope” can neither be found in the Federal Nature Conservation Law nor in most of the state laws on nature conservation. The lack of a legal foundation leads to the fact that geotope protection is only playing a minor role in the current administrative practice. The paper presented shows options how to improve and strengthen geotope protection and the role of geoparks as implementation tools on national level.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In den letzten 20 Jahren sind weltweit in zahlreichen Ländern, so auch in Deutschland, so genannte Geoparks eingerichtet worden. Allein in Deutschland existieren aktuell 22 Geopark-Initiativen, wovon derzeit 16 als „Nationale GeoParks“ zertifiziert wurden (Tab. 1), die eine Gesamtfläche von 50 650 km² (= 14 % der Landfläche Deutschlands) einnehmen.

Die Anfänge der Geopark-Bewegung sind auf eine europaweite private Initiative zurückzuführen, die im Jahr 2000 zur Gründung eines „European Geoparks Network“ (EGN) führte, das durch das EU-Förderprogramm LEADER unterstützt wurde. Das Netzwerk zielte vor allem auf eine Förderung der Regionalentwicklung ab, in der gelenkte, naturverträgliche Tourismusformen unter dem Sammelbegriff „Geo-Tourismus“ eine zentrale Rolle spielen sollten.

Auf Initiative der europäischen Geoparks wurde 2004 ein von der UNESCO unterstütztes „Global Geoparks Network“ (GGN) gegründet (Mitglieder dieses weltweiten Netzwerks sind seit 2015 berechtigt, den Titel „UNESCO Global Geopark“ zu führen). Sechs deutsche Geoparks sind in diesem Netzwerk vertreten. Insgesamt gibt es weltweit derzeit 140 UNESCO-Geoparks. Parallel zu dieser internationalen Entwicklung wurde auf nationaler Ebene vom Bund-Länder-Ausschuss Bodenforschung (BLA-GEO) eine Richtlinie zur Gründung von „Nationalen Geoparks“ eingeführt. Somit bestehen auf globaler, kontinentaler (europäischer) und nationaler Ebene drei unterschiedliche Kategorien von Geoparks, die sich von ihren grundlegenden Zielsetzungen und Inhalten her kaum unterscheiden. Bei den drei Kategorien geht es zentral um die Bewahrung des geologischen Erbes einer bestimmten Landschaftskulisse oder Region. Allerdings steht bei den globalen und europäischen Geoparks der Netzwerk-Gedanke stark im Vordergrund, während das nationale Gütesiegel in erster Linie ein Qualitätslabel darstellt (Mattig2015).

Alle deutschen Geoparks sind institutionell in der „Arbeitsgemeinschaft deutscher Geoparks“ (AdG) organisiert und satzungsrechtlich in die Fachsektion „Geotope & Geoparks“ der Deutschen Geologischen Gesellschaft – Geologische Vereinigung (DGGV) eingebunden.

Erst im Zuge der Geopark-Entwicklung rückte auch der Geotopschutz stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Bereits seit 1992 gab es eine „Arbeitsgemeinschaft Geotopschutz“, die ab 1996 in eine „Fachsektion Geotopschutz“ (ab 2001 Fachsektion GeoTop) der damaligen Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG, heute DGGV) überführt wurde. 1996 erstellte eine Arbeitsgruppe der Geologischen Dienste der Bundesländer erstmalig eine „Arbeitsanleitung“ zum Geotopschutz in Deutschland und legte damit den Grundstein für eine bundesweit einheitliche Erhebung und Bewertung von Geotopen (Ad-hoc-AG Geotopschutz 1996). Seither wurden in den einzelnen Bundesländern rund 20 950 Geotope in speziellen Geotop-Datenbanken erfasst (Tab. 2), wobei allerdings sehr unterschiedliche Bearbeitungsstände zu verzeichnen sind. So ist z.B. das Geotop-Kataster des Landes Hessen aufgrund veralteter Programmierung zurzeit überhaupt nicht nutzbar (Schraft/Hlnug2016 schriftl.). In den meisten Fällen handelt es sich um so genannte Übersichtserhebungen.

Trotz dieser vielfältigen Aktivitäten spielen der Geotopschutz und das Schutzgut „Geotop“ als Komponenten des Naturschutzes aktuell immer noch eine eher untergeordnete Rolle sowohl in Naturschutz-Fachkreisen als auch im Bewusstsein der allgemeinen Öffentlichkeit. Auch der Bekanntheitsgrad der Geoparks in Deutschland ist gering (Allmrodt2011).

Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, die Gründe dafür herauszuarbeiten sowie Möglichkeiten aufzuzeigen, die insbesondere dem Geotopschutz und der Geopark-Bewegung auf nationaler Ebene zu mehr Anerkennung verhelfen könnten.

2 Definition der Begriffe

2.1 Geotop

Nach einem Leitfaden der Geologischen Dienste der Bundesländer sind Geotope erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde oder des Lebens vermitteln (Ad-hoc-AG Geotopschutz 1996). Sie umfassen natürliche und auch künstlich angelegte Aufschlüsse von Gesteinen, Böden, Mineralien und Fossilien sowie einzelne Naturschöpfungen und natürliche Landschaftsteile (z.B. Felsformationen). Geotope sind somit, vereinfacht ausgedrückt, wichtige „Schaufenster“ und „Archive“ der erdgeschichtlich geprägten, unbelebten Natur.

Als schutzwürdig werden diejenigen Geotope eingestuft, die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart oder Schönheit auszeichnen. Sie sind Dokumente für Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie für Natur- und Heimatkunde und bedürfen eines rechtlichen Schutzes. In dieser allgemeinen Definition wird der Geotopschutz als eine Teilaufgabe des Naturschutzes angesehen, die sich mit der Erhaltung und Pflege schutzwürdiger Geotope befasst (Steinmetz2005).

Von besonderer Bedeutung sind Geotope, die für ein bestimmtes Erdzeitalter, einer bestimmten Folge von Gesteinsschichten oder für eine Fossilien-Art als „Typus- oder Referenzprofil“ (locus typicus) eingestuft werden. Weiterhin bedeutsam sind Geotope, die besonders gut als Exkursions- und Anschauungsobjekte (außerschulische Lernorte) für Universitäten, Schulen oder Kindergärten fungieren können.

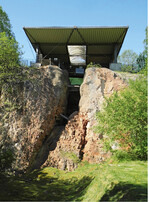

Geotope lassen sich hinsichtlich ihrer charakteristischen Formen, Strukturen und Entstehungsmerkmale in verschiedene Geotop-Typen unterteilen (Abb. 1 bis 4). Eine solche Unterteilung kann bei der Erfassung bzw. Beschreibung von Geotopen hilfreich sein. Eine Auswahl ist der Tab. 3 zu entnehmen.

In Schleswig-Holstein werden neben den meist sehr kleinflächigen Einzel-Geotopen auch so genannte Geotop-Potenzialgebiete erfasst. Dabei handelt es sich um großflächige Geotope oder Geotopgruppen (Geotop-Ensembles), die bestimmte erhaltenswerte, geomorphologische Erscheinungsformen repräsentieren, z.B. typisch ausgeprägte Endmoränen-Gebiete. Im Nationalen GeoPark Grenz Welten wurde der Begriff „Geo-Landschaft“ für größere Geotopkomplexe eingeführt, die durch herausragende geomorphologische Merkmale gekennzeichnet sind und eine größere Zahl von bedeutsamen Einzel-Geotopen oder bergbauhistorischen Relikten beherbergen (Abb. 5 und 6).

Historisch bemerkenswert ist die Tatsache, dass die ersten Naturschutzgebiete in Deutschland geologische Objekte umfassten, so z.B. die Baumannshöhle im Harz (bereits 1668 ausgewiesen) und der Drachenfels im Siebengebirge (1836). Breite Aufmerksamkeit findet heute in erster Linie der Biotop- und Artenschutz und Naturschutz wird generell meist mit dem Schutz der biologischen Potenziale gleichgesetzt (Megerle2008).

Ohne rechtlichen Hintergrund und auf Initiative verschiedener Institutionen, Nichtregierungsorganisationen und Interessenverbände ist der Begriff „Nationaler Geotop“ entstanden. Die Akademie der Geowissenschaften zu Hannover startete 2003 einen Versuch, die bedeutendsten Geotope Deutschlands im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs zu erfassen. Von den eingegangenen rund 180 Vorschlägen wurden 77 mit dem eigens neu eingeführten Prädikat „Nationaler Geotop“ ausgezeichnet (Look & Quade2007). Allerdings blieb die abschließende Bewertung der Geotope durch eine Fachjury weitgehend intransparent. Auf ähnlich subjektive Weise hatte 2012 die Heinz-Sielmann-Stiftung aus einer vorgegebenen Auswahl von 30 Objekten die „schönsten Geotope“ Deutschlands per Online-Befragung ermittelt.

Somit steht eine seriöse, Bundesländer übergreifende Erfassung und Bewertung der bedeutendsten geologischen Stätten Deutschlands nach fachlich nachvollziehbaren Kriterien nach aktuellem Stand immer noch aus.

2.2 Nationaler Geopark

Der Begriff „Geopark“ ist in Deutschland nicht geschützt und auch keine rechtsverbindliche Schutz- oder Gebietskategorie im Sinne der Naturschutzgesetzgebung. Im Jahr 2002 wurde daher das Zertifikat „Nationaler GeoPark“ eingeführt und dazu vom BLA-GEO eine Richtlinie verabschiedet (abrufbar unter www.nationaler-geopark.de ). Danach soll im Sinne dieser Richtlinie ein „Nationaler GeoPark“ ein geologisch bedeutsames, klar abgegrenztes Gebiet mit einer größeren Zahl von geologischen Sehenswürdigkeiten (Geotope) umfassen, die wegen ihrer nationalen Bedeutung, Seltenheit oder Schönheit schutzwürdig und für eine Landschaft (Region) und deren erdgeschichtliche Entstehung repräsentativ sind.

Nationale GeoParks dienen somit der Erhaltung und Bewahrung der bedeutsamen geologischen Strukturen, die die Erdgeschichte, Oberflächengestalt, Landnutzung, die räumliche Verteilung natürlicher Ressourcen sowie die Wirtschafts- und Kulturgeschichte des jeweiligen Landschaftsraumes prägen.

Träger der Zertifizierung zum Nationalen GeoPark ist die GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung (Sitz in Potsdam), die das Verfahren im Auftrag des BLA-GEO mittels Einsatz einer interdisziplinär zusammengesetzten Zertifizierungskommission durchführt. Die Vergabe des Zertifikats an eine Region erfolgt befristet und muss nach fünf Jahren erneut beantragt werden, womit eine ständige Qualitätskontrolle gewährleistet ist. Geoparks, die die vorgegebenen Qualitätskriterien nicht oder nur teilweise erfüllen, werden ausgeschlossen oder erhalten Auflagen, die innerhalb einer Frist von zwei Jahren zu erfüllen sind.

Nationale GeoParks, die berechtigt sind, den Titel „UNESCO Global Geopark“ zu führen, werden künftig von den nationalen Re-Evaluierungsverfahren entbunden, was, kritisch angemerkt, allerdings zu einer in Bezug auf Qualitätsstandards eher inkonsistenten Entwicklung der Geoparks innerhalb Deutschlands und auch zu einer weiteren Abwertung des nationalen Zertifikats führen könnte. Allein die Einrichtung von Geoparks nach drei teilweise parallelisierten Zertifizierungssystemen erschwert eine klare, einheitliche Markenbildung als Voraussetzung für eine erfolgreiche Außendarstellung (Aufenanger2011). Tatsächlich werden Geoparks von der Öffentlichkeit derzeit nur sehr indifferent wahrgenommen. Der Begriff selbst ist nur wenig bekannt (Allmrodt2011). In letzter Zeit wird zunehmend eine stärkere Kooperation zwischen Geoparks und Naturparks diskutiert (s.Liesenet al. 2009), bis hin zu der Überlegung, beide Park-Konzepte in einer Organisationseinheit zu bündeln. In Einzelfällen, wo die Kulissen von Geoparks und Naturparks deckungsgleich sind, geschieht dies bereits, und vorhandene Synergie-Effekte werden sinnvollerweise genutzt (Beispiel: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald). Einige Naturparks versuchen, das Etikett „Geopark“ als zusätzliches Alleinstellungsmerkmal zu nutzen. Zurzeit wird intern ein Beitritt der deutschen Geoparks in den Dachverband der deutschen Naturparks diskutiert, was nach Auffassung des Autors und vor dem Hintergrund, dass Geoparks als eigenständiges Instrument des Geotopschutzes zu betrachten sind, zu einer weiteren Verwässerung der Qualitätsmarke „Geopark“ führen würde.

2.3 Global Geopark

Aufgrund der intensiven Netzwerkarbeit der europäischen und chinesischen Geoparks auf internationaler Ebene kam es ab 2004 zu einer engeren Zusammenarbeit mit der UNESCO und in der Folge zur Gründung des Global Geoparks Network (GGN). Hauptsächliches Ziel des Netzwerks war es zunächst, unter der Schirmherrschaft der UNESCO die Einrichtung weiterer Geoparks auf nationaler Ebene durch entsprechende Leitlinien und Handlungsempfehlungen zu unterstützen. In Europa wurde die Mitgliedschaft im globalen Netzwerk zunächst an eine Aufnahme in das European Geoparks Network (EGN) gebunden. Nachträglich wurde diese Regelung dahingehend korrigiert, dass auch eine direkte Bewerbung um den UNESCO-Titel möglich ist. In diesem Fall erfolgt die Nominierung in Deutschland über das Nationalkomitee für UNESCO Global Geoparks unter der Voraussetzung, dass die Bewerber vorab als Nationaler GeoPark zertifiziert sein müssen.

Im November 2015 entschied die UNESCO, für die Mitglieder des globalen Netzwerks den Titel „UNESCO Global Geopark“ im Rahmen eines Internationalen Geowissenschaftlichen Programms einzuführen, womit allerdings ausdrücklich keine neue Kategorie von Schutzgebieten geschaffen wurde. Allerdings wird erwartet, dass rechtlich geschützte Areale nach den Vorgaben der UNESCO mindestens 10 % der Geopark-Kulisse umfassen sollten. Die Aufnahme-Kriterien werden vom Nationalkomitee für UNESCO Global Geoparks auf der Grundlage der Operativen Leitlinien für UNESCO Global Geoparks festgelegt ( www.globalgeopark.org ) und lassen sich wie folgt zusammenfassen (Mckeever & Patzak2016):

- Umfassen eines zusammenhängenden Gebiets (Mindestgröße: 30 000 ha), in dem Geotope und Landschaften von internationaler Bedeutung gemäß einem ganzheitlichen Konzept (Schutz, Bildung, Forschung, nachhaltige Entwicklung) bewirtschaften werden;

- Förderung des „Bewusstseins für gesellschaftliche Schlüsselherausforderungen“ (Georisiken, Klimawandel, Ressourcennutzung etc.);

- Vorhandensein einer Gebietsverwaltung mit eigener Rechtspersönlichkeit und angemessener Ausstattung (Personal, Finanzen);

- Nachweis des Mehrwerts bei Existenz von Stätten, die von der UNESCO bereits anerkannt wurden (Welterbestätten, MAB-Biosphärenreservate), d.h. der nominierte Geopark muss begründen, warum seine Ziele nicht durch die bereits bestehenden UNESCO-Stätten erfüllt werden können;

- aktive Einbeziehung der Anwohner und benachteiligter Gruppen (z.B. Landnutzer) als „wesentliche Interessenvertreter“;

- Kooperation auf internationaler Ebene (Mitgliedschaft im GGN zwingend!);

- rechtswirksamer Schutz der wichtigsten Stätten des geologischen Erbes (FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet); Verbot des nicht-nachhaltigen Handels mit Fossilien, Mineralien, Schmucksteinen etc.

Unterschiedlich intensive Aktivitäten haben dazu geführt, dass die geografische Verteilung der UNESCO Global Geoparks sehr uneinheitlich ist. Von derzeit rund 140 Global Geoparks liegen etwa 30 % in China und weit über die Hälfte in Europa. Will man diese ungleiche Verteilung mindern, bedarf es einer verstärkten Ausweisung in anderen Teilen der Welt.

3 Geotopschutz als öffentliche (staatliche) Aufgabe

Unabhängig von den zuvor skizzierten Entwicklungstendenzen stellt der Geotopschutz ein zentrales Anliegen der Geoparks dar und erfüllt unbestritten nicht nur ein rein wissenschaftliches, sondern auch ein öffentliches Interesse (Allmrodt2011). Ein solches Interesse besteht vor allem dann, wenn schutzwürdige Geotope einer unmittelbaren Gefährdung ausgesetzt sind. Eine erhebliche Gefährdung liegt vor, wenn eine Zerstörung des Geotops beispielsweise durch laufenden Gesteinsabbau, Verfüllung oder Rekultivierung (von Aufschlüssen) zu erwarten ist.

3.1 Gesetzliche Grundlagen und Zuständigkeiten

Obwohl der Geotopschutz allgemein als Teilaufgabe des Naturschutzes anerkannt wird (Steinmetz2005), ist der Begriff „Geotop“ weder in der Bundesgesetzgebung noch in den meisten Ländergesetzen verankert. Ebenso fehlen klare rechtliche Regelungen zum Vollzug des Geotopschutzes. Eine Ausnahme bildet § 20 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), der für ausgewählte (definierte) Geotope einen gesetzlich gesicherten, pauschalen Schutz vorsieht. In Niedersachsen wird der Schutz von Geotopen hingegen per Erlass geregelt, wonach Naturschutz- und Denkmalschutzbehörden sowie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie über das Initialrecht für Unterschutzstellungen verfügen. Explizit werden Geotope aber auch dort nicht als eigene Schutzkategorie behandelt. Es besteht also noch immer eine Gesetzeslücke, die bislang auf der Homepage der zuständigen, obersten Fachinstanz des Bundes, dem Bundesamt für Naturschutz ( www.bfn.de ), nicht thematisiert wird.

Sofern Belange des Geotopschutzes bei Unterschutzstellungsverfahren Relevanz erlangen, werden diese durch die derzeit bestehenden Naturschutz- und Denkmalschutzgesetze berücksichtigt. In der Regel können schutzwürdige Geotope als Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, in Ausnahmefällen als geschützte Landschaftsbestandteile oder Bodendenkmale ausgewiesen werden. Zudem besteht nach § 30 BNatSchG ein Pauschalschutz für Binnendünen, offene Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und Lösswände, offene Felsbildungen, Fels- sowie Steilküsten, die dort allerdings nicht als Geotope, sondern als „gesetzlich geschützte Biotope“ aufgelistet werden.

Für den Geotopschutz im Allgemeinen und insbesondere für die Erfassung und Bewertung von Schutzvorschlägen sind die jeweiligen Geologischen Dienste der Bundesländer zuständig. Die Unterschutzstellungsverfahren (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete) werden von den jeweils zuständigen Naturschutzbehörden durchgeführt (Godtet al.2016).

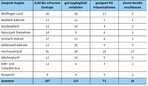

3.2 Geotopschutz-Praxis – Ergebnisse einer Umfrage bei Naturschutzbehörden

Im Jahr 2016 wurde vom Projektbüro des Nationalen GeoParks Grenz Welten (Korbach) eine Behörden-Umfrage zum Thema Geotopschutz in Hessen durchgeführt (Panek2017). Adressaten waren die Unteren Naturschutzbehörden aller hessischen Landkreise sowie einige ausgewählte Naturschutzämter kreisfreier Städte. Von 26 angeschriebenen Behörden beteiligten sich allerdings nur neun (35 %) an der Umfrage, die offenlegen sollte, welchen tatsächlichen Stellenwert der Geotopschutz aktuell im Alltag der Naturschutzbehörden genießt. Die geringe Beteiligung deutet bereits an, dass der Geotopschutz im Behördenhandeln zurzeit eine eher untergeordnete Rolle spielt. Sieben Behörden teilten mit, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich ein Geopark existiert.

Mehrheitlich gaben die Behörden an, dass die meisten bedeutsamen Geotope zwar als Naturdenkmale, Naturschutzgebiete oder „pauschal geschützte Biotope“ gesichert seien, dass es jedoch sinnvoll sei, den Geotopschutz zusätzlich im Bundesnaturschutzgesetz zu verankern. Hingewiesen wurde auch darauf, dass der Begriff „Geopark“ gesetzlich verankert werden sollte. Es wurde angegeben, dass die Behörden mindestens gelegentlich mit Geoparks in ihrem Zuständigkeitsbereich zusammenarbeiten. Eine engere Zusammenarbeit mit dem Geologischen Dienst des Landes Hessen wurde hingegen mehrheitlich verneint. In bestimmten Fällen (Genehmigungsverfahren) würden die Behörden Belange des Geotopschutzes vertreten, insgesamt spiele der Geotopschutz in der alltäglichen Praxis aber nur eine geringe Rolle. Mehrheitlich wurde die Auffassung geäußert, dass die Unteren Naturschutzbehörden künftig verstärkt Geotopschutz-Belange vertreten und Geotopschutz-Maßnahmen vom Land Hessen auch gezielt finanziell gefördert werden sollten. Zudem wäre eine Schulung der Behördenmitarbeiter in Fragen des Geotopschutzes wünschenswert.

4 Geoparks als Instrumente des Geotopschutzes

Die systematische Erfassung und der dauerhafte Schutz wertvoller Geotope und Geotop-Ensembles zählen zu den primären Aufgabenfeldern eines Geoparks und stellen eine zentrale Grundlage für die Planung und Umsetzung von Geoparks dar. Ohne diese Grundlage können die einschlägigen Geopark-Teilziele (Bildung, Forschung, Regionalentwicklung, Tourismus) nicht planvoll und nachhaltig umgesetzt werden. Geoparks tragen somit in ganz erheblichem Maße zur Erfüllung des öffentlichen (staatlichen) Auftrags bei, wertvolle Geotope zu schützen und gegebenenfalls für eine geotouristische oder geopädagogische Nutzung zu erschließen.

4.1 Rechtliche und administrative Voraussetzungen

Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten deutlich geworden ist, wird derzeit in Deutschland der Status der Geoparks weder gesetzgeberisch noch administrativ in adäquater Weise gewürdigt. Zudem hat der Geotopschutz durch Personalabbau bei den Geologischen Diensten in den letzten Jahren eine nicht unerhebliche Schwächung erfahren. Anerkennung und Organisation von Geoparks werden ausschließlich über Zertifikatsvergaben geregelt, die jedoch keine Rechtsbindung entfalten. Demzufolge sind die bestehenden Geoparks in ihren Grundstrukturen sehr heterogen aufgebaut und aufgrund stetigen Personal- und Geldmangels im Wesentlichen auf die Zuarbeit ehrenamtlich tätiger Akteure angewiesen.

Dem Geotopschutz fehlt wiederum ein eigenes gesetzliches Regelwerk. Entsprechende Schutzmaßnahmen können derzeit nur mit dem Hilfsinstrument des Biotopschutzes verwirklicht werden. Bei Unterschutzstellungen, die auch aus Geotopschutzsicht relevant sind, werden häufig Arten- und Biotopschutz-Belange überproportional in den Vordergrund gerückt. Mit einer nahezu ausschließlichen Ausrichtung der Schutzmaßnahmen auf diese Belange lassen sich die spezifischen Zielsetzungen des Geotopschutzes aber in vielen Fällen nicht realisieren (Ad-hoc-AG Geotopschutz 1996). Es fehlen eindeutige Regelungen, die es ermöglichen, spezifische, auf den Geotopschutz abgestimmte Erhaltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen festzuschreiben.

Daher ist es dringend notwendig, dass ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wird, der den Geotopschutz gleichrangig neben den Zielen des Arten- und Biotopschutzes als Teilaufgabe des Naturschutzes und zugleich ein auf die Geotopschutzziele abgestimmtes Schutzinstrumentarium definiert.

So müsste § 1 Abs. 1 BNatSchG durch das Teilziel „Erhalt der Vielfalt der geologischen Erscheinungsformen“ ergänzt und in Abs. 2 etwa wie folgt näher ausgeführt werden:

Zur dauerhaften Sicherung der geologischen Erscheinungsformen sind insbesondere

1. diejenigen Geotope zu schützen und zu pflegen, die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit., Eigenart oder Schönheit auszeichnen,

2. zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung sowie zu umweltpädagogischen Zwecken geeignete Geotopflächen zugänglich zu machen.

In Kapitel 4 Abschnitt 1 BNatSchG sollte die Möglichkeit der Ausweisung von speziell deklarierten „Geologischen Naturschutzgebieten“ (§ 23) sowie „Geologischen Naturdenkmalen“ bis maximal 5 ha Größe (§ 28) eingeräumt werden. Diese Gebiete sollten als geologische Schutzgüter dann auch durch eine entsprechende Beschilderung für die Öffentlichkeit erkennbar sein.

Zusätzlich sollte der Begriff „Nationaler Geopark“ als neue, für die Bundesländer direkt gültige Gebietskategorie („Schutz- und Gütesiegel“) in das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen werden und somit eine grundlegende qualitative Stärkung auf nationaler Ebene erfahren.

Die vorgeschlagene naturschutzrechtliche Verankerung sollte zu einer Aufwertung des Geotopschutzes im administrativen Bereich auf der oberen, vor allem aber auf der unteren Verwaltungsebene führen, wobei vor allem den Geoparks als Umsetzungsinstrumente eine entscheidende Schlüsselrolle zukommen würde. In diesem Zusammenhang sollte den Geoparks die Möglichkeit eingeräumt werden, im Rahmen der Genehmigungsverfahren zu raumwirksamen Planungen Stellungnahmen abzugeben, sofern Geotopschutzbelange dabei besonders berührt werden.

Auf nationaler Ebene sollte eine verstärkte Koordinierung der bestehenden Geoparks bei einer gemeinsamen Markenbildung angestrebt werden. Auch Geoparks, die den UNESCO-Titel tragen, sollten sich unabhängig von den Evaluierungsverfahren der UNESCO einer regelmäßigen Qualitätskontrolle auf nationaler Ebene unterziehen, da das nationale Zertifikat Mindeststandards sicherstellt und zu einer konsistenten Entwicklung der Geoparks beiträgt.

4.2 Nationales Strategie-Konzept Geotopschutz

Das Ziel der dauerhaften Sicherung von Geotopen und Geotop-Ensembles in den Bundesländern sollte in eine bundesweit abgestimmte Schutzstrategie münden. Dazu wäre es notwendig, die bislang auf Länderebene erhobenen Geotop-Daten (in Abstimmung mit den Bundesländern) einer auf Bundesmaßstab ausgerichteten Inventarisierung und Bewertung zuzuführen. Ziel könnte eine Liste der geologisch bedeutendsten Stätten auf nationaler Ebene sein, die nach den Kriterien Repräsentanz, Seltenheit, Gefährdung und Schutzwürdigkeit bewertet werden. Eine solche Liste würde z.B. auch die Grundlage für eine Verankerung der bedeutendsten Stätten in diversen Fach- und Raumplanungen schaffen sowie auch wichtige Informationen für die weitere zielgerichtete Ausweisung von Geoparks (als Schwerpunkträume des Geotopschutzes) liefern.

Das bisherige Fehlen eines Geotopschutz-Konzepts auf nationaler (und zurzeit vielfach sogar auch auf Länder-) Ebene bewirkt zwangsläufig eine nicht unerhebliche Informationslücke bei allen wichtigen naturschutzfachlichen Zielstrategien auf Bundesebene, so z.B. aktuell auch in dem vom Bundesamt für Naturschutz erstellten „Bundeskonzept Grüne Infrastruktur“ (BfN 2017). In einem dazu beauftragten Fachgutachten wird moniert, dass zum Schutzgut „Geoökologische Vielfalt“ (Böden und Geotope) weder Referenzarbeiten mit Zielen und Flächenkulissen noch entsprechende Umsetzungsstrategien vorlägen (Heilandet al. 2017), was im Übrigen dazu geführt hat, dass Aussagen zum Geotopschutz in der nunmehr vorliegenden Fassung des „Bundeskonzeptes Grüne Infrastruktur“ nicht enthalten sind.

Die dargelegten Informationsdefizite machen deutlich, dass eine intensive Debatte zum Stellenwert des Geotopschutzes dringend angeraten ist, die sich über den Dunstkreis geowissenschaftlicher Zirkel hinausbewegt.

4.3 Geotop-Management

In Anlehnung an den geläufigen Begriff „Biotop-Management“ umfasst ein Geotop-Management die Planung und Durchführung von Geotop-Schutzmaßnahmen durch entsprechende Festlegungen in einem Pflege- und Entwicklungsplan, der, auf ein bestimmtes Gebiet (Geopark) bezogen, objektbezogene Schutzziele und konkrete Handlungsanweisungen formuliert. Zu betonen ist: Der Geotopschutz verfolgt dabei in der Regel einen anderen, vom Biotopschutz abweichenden Ansatz, insbesondere dann, wenn es um die dauerhafte Sichtbarmachung geologischer Strukturen geht.

Grundlage jeder Geotop-Managementplanung ist eine möglichst flächendeckende Inventarisierung der vorhandenen Geotope. Für die Methode der Erfassung bietet die Arbeitsanleitung der Geologischen Dienste (Ad-hoc-AG Geotopschutz 1996) eine herausragende Grundlage.

Als Beispiel für die Erstellung und Umsetzung eines Geotop-Managementplans wird nachfolgend die Vorgehensweise im Nationalen GeoPark Grenz Welten beschrieben.

Für die Erhebung in diesem (seit 2006 bestehenden) Geopark, der eine Fläche von rund 3 700 km² im Grenzbereich Nordwesthessisches Bergland/Hochsauerland umfasst, wurde die oben genannte Anleitung etwas modifiziert (vereinfacht). In einem ersten Durchgang wurden zunächst alle naturschutzrechtlich geschützten Geotope im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Aufschlüsse in Naturschutzgebieten, Bodendenkmäler sowie weitere geologische Objekte aus dem Kataster des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG, heute HLNUG) erfasst. Allein die Auswertung der Naturdenkmal-Liste (Gesamtzahl: 284) ergab 81 Geotopschutz-relevante Objekte (mit einer Gesamtfläche von 118,4 ha), zumeist Felsformationen und Steinbrüche. Zudem weisen 14 von insgesamt 52 Naturschutzgebieten im Landkreis Waldeck-Frankenberg bedeutsame geologische Strukturen auf. Insgesamt wurden im Rahmen der Geotop-Kartierung 148 Einzelobjekte erhoben (Bökenschmidt2009). Von diesen begutachteten Lokalitäten erwiesen sich aus geowissenschaftlicher Sicht 102 Objekte aus verschiedenen Gründen als „potenziell bedeutend“ für den Geopark. In einem zweiten Schritt wurden mit Hilfe eines erweiterten Erhebungsbogens weitere schutzwürdige Geotope der außerhalb des Landkreises Waldeck-Frankenberg liegenden Geoparkbereiche erfasst. Für die Erfassung und Bewertung wurden folgende Kriterien/Merkmale herangezogen:

- Lagebeschreibung (Orts-/Objektbezeichnung, geographische Koordinaten, naturräumliche Region, Gemarkung, Höhenlage, Eigentumsverhältnisse);

- Kartenausschnitt/Fotodokumentation;

- Schutzstatus;

- geowissenschaftliche Bedeutung, Literaturquellen;

- Zustand/Gefährdung des Geotops;

- Erreichbarkeit;

- vorhandene (geotouristisch nutzbare) Infrastruktur.

Die Bewertung des Geotops wurde jeweils in Form eines dem Erfassungsbogen angehängten Kurzberichts dokumentiert. In einem abschließenden Schritt wurden Maßnahmen zur Sicherung der Geotope nach folgendem Schema festgelegt:

- Erschließungs- und Gestaltungsmaßnahmen;

- Pflegemaßnahmen;

- Maßnahmenträger;

- Kosten (geschätzt);

- Finanzierung.

Die Auswertung ergab, dass von 187 erfassten Geotopen 127 gut zugänglich und davon 71 Geotope für eine Präsentation geeignet sind. 36 Geotope sind aktuell bereits erschlossen und u.a. mit Informationstafeln bestückt (Tab. 4).

10 % der Geotope im Nationalen GeoPark Grenz Welten werden aus geowissenschaftlicher Sicht als national bzw. international bedeutend eingestuft, 90 % als lokal oder regional.

Im Rahmen der Geotop-Managementplanung wurden auch die Kosten für Erstpflegemaßnahmen sowie für vorgeschlagene Infrastrukturmaßnahmen überschlägig abgeschätzt. Danach fallen im Nationalen GeoPark Grenz Welten Erstpflege-Kosten von rund 22 500 € und für Infrastrukturen (z.B. Infotafeln) Kosten in Höhe von rund 164 000 € an.

4.4 Geotopschutz als Basis einer zielorientierten Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Geoparks verbinden mit dem Geotopschutz als Grundlage auch das Ziel, Grundwissen über die Zusammenhänge im Erdinneren und an der Erdoberfläche zu vermitteln (Umweltbildungsaspekt) sowie durch zielgruppenspezifische Angebote einen nachhaltigen Tourismus zu fördern. Nach wie vor werden die geotouristischen sowie die daraus resultierenden wertschöpferischen Effekte, die durch Geopark-Angebote ausgelöst werden, unterschätzt. Dabei stößt das Thema „Erdgeschichte“ durchaus auf Publikumsinteresse. So haben nach Angaben des UNESCO Global Geoparks „Muskauer Faltenbogen“ (Brandenburg/Sachsen) allein im Jahr 2016 insgesamt rund 40 000 Besucher geotouristische Dienstleistungen in Anspruch genommen ( www.muskauer-faltenbogen.de ). Rund 29 000 Gäste besuchten Geopfade und Themenradwege.

Zur Umsetzung der Geopark-Ziele dient der Aufbau einer gut sichtbaren Infrastruktur aus Informationszentren, themenbezogenen Wanderpfaden (die in der Regel sehenswerte Geotope einbeziehen), Infotafeln etc. sowie die Herausgabe und der Vertrieb entsprechender Werbe- und Informationsschriften. Geoparks sollten verstärkt für den Geotopschutz als gleichrangige Disziplin neben dem Biotopschutz werben. Von großer Bedeutung für die Außendarstellung ist ein koordinierter Einsatz von speziell ausgebildeten Natur- und Landschaftsführern (Geoparkführern). Im Bildungsbereich kooperieren Geoparks eng mit regionalen Museen, Besucherbergwerken und mit Schuleinrichtungen. Vom Nationalen GeoPark Grenz Welten wurde 2014 das Projekt „Geopark-Schule“ ins Leben gerufen. Es soll für Schulen Anreize bieten, sich im Rahmen des Schulprogramms intensiver mit erdgeschichtlichen Themen auseinanderzusetzen. Dazu bietet der Geopark Hilfen durch Bereitstellung von Fördermitteln und Lehrmaterialien an. Geotope vor Ort werden als „außerschulische Lernorte“ genutzt.

4.5 Finanzielle Förderung

Die Geschäftsstellen der meisten Geoparks in Deutschland sind personell unterbesetzt. Die Grundfinanzierung ist oft unzureichend und wird hauptsächlich von kommunalen Trägern oder Fördervereinen aufgebracht. Zusätzlich stehen in der Regel EU- und Landesmittel für eine allerdings nur einzelprojektbezogene Förderung zur Verfügung. Notwendige Geotopschutz- und Pflegemaßnahmen werden immer noch weitgehend auf freiwilliger Basis durch Kommunen, Vereine oder engagierte Privatpersonen unterstützt. Die zuständigen Geologischen Dienste verfügen in der Regel weder über die erforderlichen personellen noch finanziellen Ressourcen (Godtet al. 2016).

Eine gesetzliche Verankerung und Anerkennung der Geoparks und des Geotopschutzes als staatliche Leistung könnte die Grundlage für eine entsprechende finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln des Bundes und der jeweiligen Bundesländer schaffen, ähnlich wie dies beispielsweise bei den gesetzlich verankerten Naturparks schon seit Jahrzehnten geschieht. So könnte beispielweise auf Länderebene eine Verwaltungskostenpauschale für anerkannte Geoparks eingeführt werden, die die Grundfinanzierung der Geopark-Geschäftsstellen absichert. Auf Bundesebene könnte ein Programm zur Förderung gesamtstaatlich bedeutsamer Geotope (Geotopschutzprogramm) eingeführt werden. Der Status der Nationalen GeoParks würde eine maßgebliche Aufwertung und damit auch eine wesentlich größere Aufmerksamkeit auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit erfahren.

5 Schlussfolgerungen und Ausblick

Geoparks stellen auf nationaler Ebene wichtige Instrumente des Geotopschutzes sowie der populären Vermittlung von geowissenschaftlichen Informationen dar. Trotz einer jahrzehntelangen fachinternen Diskussion über die Bedeutung und Notwendigkeit des Schutzes von geologischen Erscheinungsformen als Teildisziplin des Naturschutzes ist es bislang nicht gelungen, den Begriff „Geotop“ flächendeckend in die einschlägige Naturschutzgesetzgebung einzubeziehen. Derzeitige Schutzinitiativen sind häufig auf freiwilliges (privates) Engagement angewiesen. Die zuständigen Umsetzungsinstanzen (Geologische Dienste, Naturschutzbehörden) sind personell überfordert. Von den Geologischen Landesdiensten wurde zwischenzeitlich zwar eine große Zahl an Geotopen erhoben, jedoch fehlt immer noch eine Länder übergreifende Auswertung der Daten nach bundeseinheitlichen Kriterien sowie eine daraus abgeleitete Strategie in Bezug auf die Unterschutzstellung von national bedeutenden Geotopen.

Ebenso fehlt dem Instrument „Geopark“ ein rechtsverbindlicher Rahmen. Die Entwicklung der drei parallel bestehenden Zertifizierungssysteme (Nationaler GeoPark, European Geopark, UNESCO Global Geopark) verläuft in Deutschland zurzeit eher disharmonisch. Aktuell ist unter den deutschen Geoparks ein verstärkter Trend in Richtung UNESCO-Bewerbung zu beobachten. Der vermeintlich lukrativere, weil internationale Titel verspricht eine höhere Anerkennung auf politischer Ebene sowie einen besseren Zugang zu den Fördertöpfen. Mittelfristig könnte dies nach Auffassung des Autors zu einem Zwei-Klassen-System von Geoparks und damit auch zu einer Schwächung sowie indirekten Abwertung des nationalen Zertifikats führen.

Dieser Trend könnte vermieden werden, wenn für alle Geoparks, die mindestens die nationalen Qualitätskriterien erfüllen, eine gezielte, einheitliche Unterstützung durch Fördermittel des Bundes und der Länder erfolgen würde.

Grundlage dafür könnte die dringend notwendige, rechtliche Verankerung des Geotopschutzes mit dem Vollzugsinstrument „Geopark“ im Bundesnaturschutzgesetz sein.

Literatur

Ad-hoc-AG Geotopschutz (1996): Arbeitsanleitung Geotopschutz in Deutschland – Leitfaden der Geologischen Dienste der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Angew. Landschaftsökol. 9, Bonn-Bad Godesberg.

Allmrodt, N.(2011): Geotourismus in Thüringen – eine Analyse der Nachfragestruktur des Nationalen GeoParks Inselsberg-Drei Gleichen. Diplomatica, Hamburg.

Aufenanger, J.(2009): 10 Jahre Nationaler Geopark – Einblick und erste Ergebnisse einer Evaluation. Schr.-R. DGGV 81, 23-32.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2017): Bundeskonzept Grüne Infrastruktur. www.bfn.de/bkgi.html. Letzter Zugriff: 05.05.2018.

Bökenschmidt, S.(2009): Geotop-Kataster des GeoparksGrenz Welten (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Im Auftrag des Projektbüros GeoparkGrenz Welten, unveröff. Ber., Korbach.

Fieber, B.(1997): Rechtsgrundlagen des Geotopschutzes in Deutschland – eine Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf. Schr.-R. Dtsch. Gesell. Geowiss. 5, 36-40.

Godt, K., Röhling, H.-G., Schmidt-Thomè, M.(2016): Geotopschutz in Deutschland. Schr.-R. DGGV 88, 153-162.

Heiland, S., Mengel, A., Hänel, K., Geiger, B., Arndt, P., Reppin, N., Werle, V., Hokema, D., Hehn, C., Mertelmeyer, L., Burghardt, R., Opitz, S.(2017): Bundeskonzept Grüne Infrastruktur – Fachgutachten. BfN-Skripten 457, Bonn-Bad Godesberg.

Liesen, J., Köster, U., Diehl, R., George, K.(2009): Naturparke oder Geoparke? Gemeinsame Ziele, getrennte Wege? Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (10), 293-296.

Look, E.-R., Quade, H.(2007): Faszination Geologie – die bedeutendsten Geotope Deutschlands. Schweizerbart, Stuttgart.

Mattig, U.(2015): Geoparknetzwerke national, international: Chancen und Grenzen. Schr.-R. DGGV 86, 27.

Megerle, H.(2008): Geotourismus – innovative Ansätze zur touristischen Inwertsetzung und nachhaltigen Regionalentwicklung. M.O. Kersting, Rottenburg/Neckar.

Mckeever, P.J., Patzak, M.(2016): UNESCO Global Geoparks – operational Guidelines. Schr.-R. DGGV 88, 23-30.

Oesterreich, B., Wrede, V. (2017): Stand der Neubearbeitung der Arbeitsanleitung Geotopschutz in Deutschland, Schr.-R. DGGV 90: 67 - 70.

Panek, N.(2016): Zeitreise in der Erdgeschichte – Abenteuer Geopark. Nationalpark 173, 26-29.

–(2017): Auswertung Meinungsumfrage zum Geotopschutz in Hessen. Projektbüro Nationaler GeoParkGrenz Welten, Korbach, unveröff. Ber.

Steinmetz, M.(2005): Geotopschutz als Teil des Naturschutzes. Landesanstalt f. Umweltschutz (LfU) Baden-Württemberg, Hrsg., Naturschutz-Info 3, Karlsruhe.

Novellierungsvorschlag:

Schutz- und Gütesiegel „Nationaler Geopark“

(1) Nationale Geoparks sind einheitlich zu entwickelnde Gebiete, die

1. großräumig sind,

2. besondere geomorphologische Erscheinungsformen sowie besondere erdgeschichtliche Aufschlüsse und/oder Fossilienfundstätten (Geotope) von überregionaler bzw. nationaler Bedeutung beherbergen,

3. hauptsächlich der Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Geotopen dienen, um diese für Bildungszwecke sowie für die wissenschaftliche Forschung zugänglich zu machen,

4. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen und in denen ein nachhaltiger Geo-Tourismus angestrebt wird,

5. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern.

(2) Der Geopark muss einen geeigneten Träger haben, der diesen zweckentsprechend entwickelt, sowie klar definierte Grenzen und eine angemessen ausgestattete Organisationsstruktur aufweisen.

(3) Das Siegel „Nationaler Geopark“ wird an Regionen, die die oben genannten Kriterien erfüllen, von der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung im Auftrag des Bund-Länder-Ausschusses Geotopschutz (BLA-GEO) und im Einvernehmen mit der Obersten Naturschutzbehörde des jeweiligen Bundeslandes befristet vergeben. Näheres regelt die Richtlinie der BLA-GEO.

(4) Andere rechtsverbindlich unter Schutz gestellte Gebiete werden durch die Anerkennung als Nationaler Geopark nicht berührt.

Fazit für die Praxis

Aus der Diskussion sich folgende zentrale Forderungen für die Praxis ab:

Kontakt

Norbert Panek , Dipl.-Ing. (Landespflege), wurde 1954 in Berlin geboren und arbeitete nach Abschluss seines Studiums als Landschaftsplaner in der hessischen Agrar- und Naturschutzverwaltung. Seit 2006 leitet er das Projektbüro des Nationalen GeoParksGrenz Welten in Korbach ( www.geopark-grenzwelten.de ).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.