Der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz

Abstracts

Dank der Europäischen Landschaftskonvention sind die landschaftlichen Werte und deren Wandel wieder vermehrt in den Fokus des Interessens gerückt. Die ratifizierenden Staaten sind hinsichtlich des Erhalts und der Förderung der Landschaftsqualitäten aufgefordert, die Erfassung und Bewertung ihrer Landschaften sowie einen entsprechenden internationalen Methodenaustausch diesbezüglich voranzutreiben. Zur Sicherung einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung sind zudem das Sichtbarmachen der charakteristischen Kulturlandschaften und die gezielte Gestaltung dieser Transformationsprozesse entscheidend. Aus diesem Grunde hat die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz eine methodische und konzeptionelle Grundlage erarbeitet, den Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz. Der Katalog bietet eine Basis für die qualitative Entwicklung der heimischen Kulturlandschaften und soll dazu beitragen, die Qualitäten von unterschiedlichen Landschaften zu erkennen, zu benennen und daraus Landschaftsentwicklungsziele abzuleiten. Im vorliegenden Beitrag werden der konzeptuelle Rahmen und die Vorgehensweise der Landschaftscharakterisierung der Schweiz vorgestellt sowie erste Anwendungen in der Praxis anhand von Fallbeispielen präsentiert und diskutiert.

The Catalogue of Characteristic Swiss Cultural Landscapes and its practical application

The European Landscape Convention has stimulated renewed debate about landscape values and their change. With a view to the maintenance and promotion of landscape qualities, the ratifying states are requested to analyse and evaluate their landscapes and to engage in an international dialogue on methodologies. Furthermore, in order to promote sustainable landscape development, characteristic cultural landscapes have to be made visible and transformation processes need to be actively shaped. In this context, the Swiss Foundation for Landscape Conservation has developed a methodological and conceptual framework: the Catalogue of Characteristic Swiss Cultural Landscapes. The catalogue provides a basis for the qualitative development of Swiss cultural landscapes. It is intended to aid the identification and specification of different landscapes’ qualities and, on that basis, the derivation of development objectives for those landscapes. This article presents the conceptual framework and methodology adopted to characterize Swiss landscapes, and discusses first examples of their practical application.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

„Wir werden gegen Ende dieses Jahrhunderts eine ganz und gar urbane Spezies sein.“ Der Journalist Doug Saunders sah in seinen weltweiten Studien eine „neue Völkerwanderung“, die eine endgültige Verschiebung der Menschen vom Landleben und von der Landwirtschaft in die großen Städte hinein, die „arrival cities“, darstellt (Saunders2013). Fast parallel dazu wächst, wenn auch vor allem in der westlichen Welt, ein Bewusstsein für die Landschaft, sei es der transformierten ländlichen, sei es der transformierten urbanen (Terrasson2008). Dennoch erfuhr das Thema der Landschaft bislang nie die gleiche wissenschaftliche Aufmerksamkeit wie die Umweltthemen Klimaerwärmung, Naturgefahren und Technologiefolgen, Umweltverschmutzung, Gesundheitsgefährdungen, Biodiversitätsverluste, Wasserknappheit und anderes (Terrasson2008).

Dies beginnt sich zu ändern, vor allem aufgrund der Europäischen Landschaftskonvention, die vom Europarat in Florenz am 20. Oktober 2000 verabschiedet und mittlerweile von 39 Staaten ratifiziert wurde. Diese Konvention fordert im Art. 6 Kap. C zur Verbesserung der wissenschaftlichen Kenntnisse namentlich die Erfassung und Bewertung der Landschaften und einen entsprechenden internationalen Methodenaustausch (Europarat 2000).

Seither sind zahlreiche Publikationen zur Bewertung von Landschaften, ihrer Qualitäten und ihres Wandels erschienen (ILF 2016,Nohl2015;Rodewald2006, 2008;Roth2012). Wegweisend war auch der Bericht des Millennium Ecosystem Assessment von 2005 (MA 2005), mit welchem die kulturellen Ökosystemleistungen, insbesondere die landschaftsästhetischen Werte, das Kulturerbe und die Erholungsnutzung eine zentrale Rolle bekamen. Der Bericht folgert: „Rapid loss of culturally valued ecosystems and landscapes has led to social disruptions and societal marginalization in many parts of the world.“ Diese breiter werdende Einsicht in die Notwendigkeit, Landschaften als wesentlichen Faktor für das menschliche Wohlbefinden anzuerkennen, fördert nun auch das Interesse der Wissenschaft an der konkreten Erfassung der auf dem Spiel stehenden oder auch neu einzufordernden landschaftlichen Qualitäten.

Eine der ersten wissenschaftlichen Methoden der Landschaftsbewertung ist das von der Countryside Commission (heute Natural England) 1993 entwickelte Landscape Assessment, später Landscape Character Assessment LCA (The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage 2002). Darin wurde der Landschaftscharakter definiert als unterschiedliches und erkennbares Muster von Elementen oder Charakteristiken, welche eine Landschaft von der anderen unterscheidet (Tudor2014). Das LCA dient

(a) zur Beschreibung von Landschaften, deren Charakteristiken unterscheidbar sind,

(b) für das Monitoring im Sinne einer Referenzlinie in der kartographischen Darstellung der Landscape-Character-Gebiete und -Typen,

(c) als Wissensgrundlage über die Schlüsselcharakteristiken (z.B. sense of place) für Entscheidungsträger in Fragen der Regionalentwicklung, der Siedlungstätigkeit und des Infrastrukturausbaues sowie

(d) zur Sichtbarmachung des Landschaftswandels (Tudor2014).

Entstanden sind seither Karten von Großbritannien auf nationaler, regionaler und auch kommunaler Ebene zu Landscape-Character-Gebieten und Landscape-Character-Typen. So resultierte die Landschaftsbewertung Englands durch das öffentlich-rechtliche, staatlich unterstützte Beratungsorgan „Natural England“ in 159 National Character Areas (NCA), die in Profiles aufgeteilt sind (z.B. NCA Profile: 135 Dorset Heaths, Natural England 2013). Die wichtigsten Landschaftsgebiete nationaler Bedeutung wurden je in ausführlichen Profilen beschrieben und die jeweiligen Ökosystemleistungen mit ihrem Nutzen („opportunities“) zur Bereitstellung weiterer Leistungen analysiert. Neben Großbritannien haben heute weitere Staaten und Regionen eine Charakterisierung ihrer Landschaften vorgenommen. Zu erwähnen sind beispielsweise die kulturlandschaftliche Gliederung Spaniens (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2010) und die naturschutzfachliche Landschaftsbewertung Deutschlands (Bundesamt für Naturschutz 2011), die zu flächendeckenden Karten führten.

Auch für die Schweiz liegen mit der Landschaftstypologie (Bundesamt für Raumentwicklung et al. 2011) und den auf der gleichen Datengrundlage aufgebauten Agrarlandschaftstypen (Szerencsitset al. 2009) analytische Grundlagen vor. Diese haben aber den Nachteil, dass sie nicht vertieft auf die soziokulturellen, respektive wahrnehmungsbezogenen Qualitäten der Kulturlandschaften eingehen und entsprechend Entwicklungsziele für diese vorwiegend kulturell geprägten Landschaftsaspekte fehlen. Das führt in der Praxis – insbesondere bei konkreten Nutzungs- und Bauvorhaben außerhalb von Schutzobjekten – oft zu einer (unbeabsichtigten) Verminderung der charakteristischen Qualitäten der unterschiedlichen Kulturlandschaften. Es besteht somit ein wachsendes Interesse an einem übergeordneten landschaftsspezifischen Zielsystem auf der Basis einer kohärenten fachlichen Grundlage, welche die Identifikation der charakteristischen Kulturlandschaften mit ihren Qualitäten und Entwicklungszielen auf der regionalen Ebene (in der Schweiz z.B. auf der kantonalen Ebene) erleichtert.

Aus diesem Grunde hat die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz mit Unterstützung durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) sowie in enger Begleitung durch eine Expertengruppe die methodische und konzeptionelle Grundlage für die Erfassung der Landschaftsqualitäten und Landschaftsentwicklungsziele erarbeitet – den Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz (Rodewaldet al. 2014).

Im vorliegenden Beitrag werden der konzeptionelle Rahmen, die Vorgehensweise und das Produkt – der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz – vorgestellt. Seine Anwendung in der Praxis wird anhand zweier Fallbeispiele, einer flächendeckenden kantonalen Grundlage Landschaft als Ergänzung zum kantonalen Richtplan sowie einer Landschaftscharakterisierung zur konkreten Umsetzung von Maßnahmen zur Landschaftsaufwertung in der Region eines geplanten Nationalparks, präsentiert und diskutiert.

2 Konzeptueller Rahmen und Vorgehensweise

2.1 Vorbemerkungen

Die Erfassung der einzelnen Kulturlandschaften im Rahmen der Erarbeitung des Katalogs erfolgte auf der Basis der Europäischen Landschaftskonvention (Europarat 2000), welche die Schweiz 2013 ratifizierte. Diese verlangt für die nachhaltige Landschaftsentwicklung auch den Einbezug soziokultureller und wahrnehmungsbezogener Qualitäten der Landschaft. Entsprechend richtete sich die Erarbeitung methodisch nach den kulturellen Landschaftsleistungen als wesentlicher Bestandteil der Ökosystems- respektive Landschaftsleistungen (de Groot2006,Grêt-Regameyet al. 2012,Grunewaldet al. 2017,Keller2017, MA 2005) (vgl. Abschnitt 2.2) sowie dem Konzept der Landschaftstexturen (Meier & Bucher2010) (vgl. Abschnitt 2.3). Der Fokus lag dabei in erster Linie auf kulturell geprägten Landschaften (Kulturlandschaften), da in den Charakterisierungen und Typisierungen dieser Landschaften der größte Handlungsbedarf und eine fachliche Lücke identifiziert worden waren.

2.2 Kulturelle Landschaftsleistungen als Basis der Landschaftsanalyse

Das Konzept der Ökosystem- resp. Landschaftsleistungen ermöglicht die Sichtbarmachung der gesellschaftlichen Wertebeziehungen zu natürlichen und landschaftsspezifischen Funktionen als nutzbare Güter und Dienstleistungen (vgl. auchKienast2010). Die Landschaft spielt dabei eine fundamentale Rolle als Lieferant von Produktionsleistungen, Regulierungsleistungen und kulturellen Leistungen (Mülleret al. 2011). Hinsichtlich der Sichtbarmachung der Nachfrage nach einem nicht-materiellen Nutzen werden drei Hauptaspekte von (sozio-)kulturellen Landschaftsleistungen unterschieden: spirituelle/religiöse, ästhetische und erholungsbezogene (vgl.MA2005). Diese kulturellen Leistungen sind, anders als die Produktions- und Regulierungsleistungen, direkter mit einer spezifischen Landschaft verknüpft und dadurch nicht oder schwer ersetzbar (vgl.Bieling & Plieninger2012).

Die Landschaftsleistungen sind in der Schweizer Politik jüngst anerkannt und gesichert worden. Der Schweizerische Bundesrat hat 2016 in seiner Strategie „Nachhaltige Entwicklung 2016-2019“ folgende Zielsetzung festgehalten: „Die Landschaft wird unter Wahrung ihres Charakters weiterentwickelt und gestaltet. Die Landschaftsleistungen sind anerkannt und gesichert“ (Schweizerischer Bundesrat 2016). Umgesetzt werden soll dieses Ziel durch die Aktualisierung des Landschaftskonzeptes Schweiz von 1998 (Bundesamt für Umwelt 2016).

Die Frage, welche Landschaftsleistungen hinsichtlich Analyse und Umsetzung im Vordergrund stehen, ist Gegenstand vieler Diskussionen (Bieling & Plieninger2012,Vallés-Planellset al. 2014). Das englische Landscape Character Assessment LCA unterscheidet bei den NCA-Profiles unter den kulturellen Leistungen die Identität (sense of place/inspiration), die Kulturgeschichte (sense of history), die Ruhe (tranquility), Erholung (recreation) und die geologische und biologische Diversität (geo- and biodiversity). Für den Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz wurden in Anlehnung an den englischen LCA-Ansatz folgende vier (sozio-)kulturelle Landschaftsleistungen unterschieden: kultureller Ausdruck , natürlicher Ausdruck , Identifikation und Heimatbildung sowie Erholungs- und Erlebnisleistung .

2.3 Landschaftstexturen als wahrnehmungsbezogener Ansatz der Landschaftsanalyse

Die physische-räumliche Landschaft ist das dynamische Ergebnis verschiedener natürlicher und kultureller Prozesse, die sich in ihr in kontinuierlichen Schichtungen manifestieren. Entsprechend ist das Erscheinungsbild einer Landschaft durch das Zusammenwirken und Überlagern dieser „Schichten“ (Palimpsest) entstanden und wird durch sie weiter gestaltet (Meier & Bucher2010,Vallés-Planellset al. 2014). Ähnlich wie bei Textilstoffen entstehen dadurch Landschaftstexturen, die neben der strukturellen Beschaffenheit auch die wahrgenommenen ästhetischen und emotionalen Qualitäten miteinbeziehen. Die spezifische Gestalt einer Landschaft, wie wir sie wahrnehmen, kann somit als „Gesamtgewebe, als Gesamttextur“ verstanden werden, die sich aus verschiedenen geschichteten, natürlich und kulturell modellierten Landschaftstexturen zusammensetzt. Somit sind Landschaftstexturen spezifische landschaftliche Oberflächen, etwa dominiert durch Wasser, Landwirtschaft, Siedlung oder Infrastruktur, welche durch natürliche und anthropogene Einflüsse geformt worden sind (Meier & Bucher2010).

Das Konzept der Landschaftstexturen ist die Grundstruktur für eine Gliederung der charakteristischen Kulturlandschaften nach ihrer charaktergebenden, landschaftlichen Oberfläche. Als vorinterpretierte Grundlage, gestützt auf die phänomenologische Wahrnehmung, bieten Landschaftstexturen eine gute Basis für den Dialog – auch mit Nicht-Landschaftsfachleuten, was für die Anwendung in der Praxis wichtig ist.

Für die systematische Gliederung der charakteristischen Kulturlandschaften des Katalogs wurden sechs Texturen unterschieden: Waldtextur , Agrartextur , Gewässertextur , Siedlungstextur , Infrastrukturtextur und Patrimoine- oder Kulturerbetextur . Damit wird der als dominant wahrgenommene Aspekt einer Kulturlandschaft zum prägnanten und landschaftlichen Raumbezug. Unter Patrimoinetextur werden diejenigen Kulturlandschaften zusammengefasst, die dem früheren Begriffsverständnis einer traditionellen Kulturlandschaft (Ewald1978) entsprechen, also Landschaftsprägungen aufweisen, die stark vom baulichen kulturellen Erbe und von lesbaren historischen Nutzungsmustern geprägt sind.

2.4 Methodisches Vorgehen bei der Erarbeitung des Katalogs

Die Vorgehensweise zur Erarbeitung des Katalogs der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz beinhaltete analog zur LCA-Erhebung die Identifikation und detaillierte Beschreibung der Landschaftsqualitäten und der -entwicklungsziele der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz sowie deren Zuordnung zu den sechs prägenden Texturen. Landschaftsqualitäten sind in diesem Zusammenhang als objektiv ermittelbare Eigenschaften zu verstehen, die individuell und gesellschaftlich unterschiedlich wahrgenommen werden können. Sie dienen der Sicherung von Leistungen, welche durch die Landschaft erbracht werden, und prägen den Charakter einer Landschaft maßgeblich (vgl.Grêt-Regameyet al. 2012,Rodewald2006).

Die Beschreibung dieser Landschaftsqualitäten basierte auf einer umfangreichen Literaturrecherche, einer Sichtung der räumlichen Daten (aktuelle und historische Karten und Luftbilder) sowie der Diskussion der Zwischenresultate mit einer Begleitgruppe, bestehend aus Fachpersonen aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis. Basierend auf dem so erarbeiteten ersten Entwurf des Katalogs folgten Feldstudien, welche aufgrund von identifizierten Schlüsselmerkmalen der charakteristischen Kulturlandschaften ausgeführt wurden und eine vertieftere Beschreibung der vorhandenen Landschaftsqualitäten zum Ziel hatten. In diesen Feldstudien wurde auch das Wissen von Fachpersonen vor Ort (insbesondere auch bezüglich Identifikation und Heimatbildung) einbezogen. Dies erlaubte anschließend eine Formulierung von Landschaftsentwicklungszielen, gegliedert wiederum nach den jeweiligen Landschaftsleistungen. Auch hierzu wurde die Begleitgruppe einbezogen.

3 Der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz

Der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz (Rodewaldet al. 2014) enthält eine Zusammenstellung von 39 charakteristischen Kulturlandschaften, die in der Schweiz in mehr oder weniger ausgeprägter Form heute noch anzutreffen sind. Sie wurden anhand ihres prägenden Aspektes sechs charaktergebenden Texturen zugeordnet (Tab. 1). Neben traditionellen Kulturlandschaften, wie beispielsweise Waldweidelandschaften, wurden bei der Erarbeitung des Katalogs auch „neue“, d.h. transformierte Kulturlandschaften (z.B. meliorationsgeprägte Agrarlandschaften; vgl. Tab. 2) sowie Siedlungslandschaften berücksichtigt.

Den unterschiedlichen Kulturlandschaften sind ausgehend von den vier maßgebenden Landschaftsleistungen (kultureller Ausdruck, natürlicher Ausdruck, Identifikation und Heimatbildung, Erholungs- und Erlebnisleistung) allgemeine Landschaftsqualitäten zugeschrieben (vgl. Abschnitt 2.4). Daraus ergeben sich wiederum allgemeine Landschaftsentwicklungsziele, die eine besondere Bedeutung für den Erhalt und die Förderung der Landschaftsqualitäten aufweisen und für die Erbringung der jeweiligen Landschaftsleistung entscheidend sind. Zum Schluss sind die Schlüsselelemente der einzelnen Kulturlandschaften, welche durch ihre Anzahl, ihre Größe oder ihre Verteilung im Raum in der jeweiligen Landschaft besonders prägend sind und somit bei der Entwicklung der Landschaft eine besondere Bedeutung haben, aufgeführt (Tab. 2).

In Anlehnung an die Landschaftstypen Deutschlands (BfN 2011) kann so auch die Schutzwürdigkeit der einzelnen Kulturlandschaften der Schweiz abgeschätzt werden (Rodewald2018): Elf charakteristische Kulturlandschaften sind besonders schutzwürdig, da sie nur in geringen regionalen Flächenanteilen auftreten und eine starke Gefährdung aufweisen. 14 Landschaften sind als schutzwürdig einzustufen, da sie in größeren regionalen Flächenanteilen auftreten und eine starke Gefährdung aufweisen.

4 Anwendungen in der Praxis

4.1 Vorbemerkungen

Der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz stellt eine wichtige Basis für die Erarbeitung von planerischen Konzepten und Projekten für die Landschaft dar. So werden – gestützt auf den Katalog – derzeit in verschiedenen Kantonen der Schweiz kantonale Landschaftskonzeptionen erarbeitet, wie sie das schweizerische Bundesgesetz über die Raumplanung von den Kantonen fordert. Eine kantonale Landschaftskonzeption ist eine flächendeckende Grundlage Landschaft, die über den gesamten Raum (inklusive Siedlungen und Wald) die charakteristischen Landschaftstypen erfasst und Entwicklungsziele daraus ableitet (Bundesamt für Umwelt 2015, vgl. Abschnitt 4.2). Ebenso kann der Katalog bei der Ausarbeitung von Landschaftsförderprojekten beigezogen werden (vgl. Abschnitt 4.3) oder als Grundlage für Landschaftsqualitätsprojekte der Landwirtschaft, für Agglomerationsprogramme sowie für Landschaftsentwicklungskonzepte dienen. Zudem ermöglicht er eine Erfassung und Entwicklung derjenigen charakteristischen Landschaften, welche beispielsweise die besondere landschaftliche Qualität eines Naturparks ausmachen.

In den nachfolgend vorgestellten Fallbeispielen wird die konkrete Anwendung des Katalogs der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz exemplarisch aufgezeigt. Das Fallbeispiel 1 zeigt die Anwendung sowie die inhaltliche und methodische Konkretisierung im Rahmen der Erarbeitung einer kantonalen Landschaftskonzeption. Das Fallbeispiel 2 erläutert die Anwendung im Rahmen der Entwicklung von konkreten Landschaftsaufwertungsprojekten in der Region des geplanten Nationalpark Locarnese.

4.2 Fallbeispiel 1: Landschaftskonzeption Kanton Zug

Der Regierungsrat des Kantons Zug hatte 2015 mit der Verabschiedung des Konzeptes „Vielfältige und vernetzte Zuger Landschaft“ das Ziel formuliert, das Typische und Einzigartige der Zuger Landschaft zu stärken. Für die Umsetzung dieser Zielsetzung wurde eine kantonale fachliche Grundlage Landschaft erarbeitet, die dazu dient, zukünftige Förderungsmaßnahmen im Bereich Landschaft gezielt auf die verschiedenen charakteristischen Landschaften des Kantons Zug abzustützen. Ebenso soll sie den Gemeinden und Projektträgerschaften als eine kantonal kohärente, fachliche Grundlage für die Erarbeitung von Landschaftsentwicklungskonzepten, Landschaftsqualitätsprojekten sowie weiteren Konzepten und Projekten mit landschaftsrelevanten Zielen zur Verfügung stehen. Zudem sollen mit dieser Grundlage das Verständnis für die Bedeutung der vielfältigen, kulturell geprägten Landschaften des Kantons Zug gefördert werden.

Die Erarbeitung erfolgte in drei Phasen:

- Phase 1: Für die Systematisierung der Landschaften wurden die charaktergebenden Landschaftstexturen identifiziert (vgl. Abschnitt 2.3). Diese bildeten unter Einbezug der relevanten kantonalen Grundlagen den Rahmen für die anschließende wahrnehmungsbasierte Landschaftsanalyse und die Herausarbeitung der für den Kanton Zug charakteristischen Landschaftstypen. Um die spezifischen kantonalen und regionalen Ausprägungen der Landschaften in ihrer identitätsstiftenden Wirkung erfassen und darstellen zu können, wurde der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften für die konkrete Anwendung entsprechend angepasst.

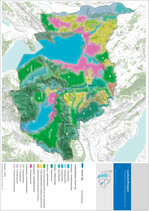

- Phase 2: Die Landschaften des Kantons Zug wurden insgesamt 13 unterschiedlichen Landschaftstypen zugeordnet und auf einer Karte im Maßstab 1 : 25 000 – analog zum Maßstab des kantonalen Richtplans – flächendeckend über das gesamte Kantonsgebiet räumlich identifiziert und bezeichnet (Abb. 1). Dabei standen die wahrgenommenen landschaftlichen Charakteristika mit ihren prägenden Aspekten im Vordergrund und nicht – wie in einem Flächennutzungsplan – die Nutzungen. Eine flächendeckende, eindeutige räumliche Zuordnung der Landschaften zu jeweils einem Landschaftstyp erleichtert die planerische Handhabung sowie eine klare Prioritätensetzung für die Ableitung von Entwicklungszielen. Die Ausnahme von der Regel der eindeutigen Zuordnung bilden die meist kleinräumig ausgeprägten Kulturerbelandschaften, die gerade in der Verflechtung mit dem charakteristischen Landschaftstyp ihre Besonderheit zeigen. So gehört beispielsweise das westliche Seeufer des Zugersees zum Landschaftstyp der „Seenlandschaften“. Seine historische, kulturelle Prägung durch Schlösser und Villen wird jedoch mit einer überlagernden Schraffur für die „Parklandschaften“, die zur Kulturerbetextur gehört, hervorgehoben (vgl. Abb. 1 und 2).

- Phase 3: Die verschiedenen Landschaftstypen wurden textlich mit ihrem natürlichen und kulturellen Ausdruck charakterisiert und mit Typbildern dokumentiert (Abb. 2). Zusätzlich wurden typstärkende und typschwächende Aspekte in Stichworten aufgeführt (typstärkend: z.B. durchgehende Horizontlinie, typschwächend: z.B. Zersiedelung) und naturräumliche und kulturelle Schlüsselelemente für den jeweiligen Landschaftstyp formuliert. Mit diesen Ergänzungen können Inhalte und Zielsetzungen weiterer „Schichten“ der Landschaft wie Gewässer, Wald oder Siedlungsstruktur, die sich nicht unbedingt aus der Charakterisierung der Landschaften ergeben, jedoch den Landschaftstyp stärken, gefährden oder beeinträchtigen können, über eine zusätzliche Ebene eingebracht werden. Für jeden Landschaftstyp wurden zudem auf der Basis der Charakterisierungen wichtige prioritäre landschaftliche Entwicklungsziele abgeleitet.

Der Kanton Zug will als Ziel in der laufenden Richtplan-Anpassung verankern, dass Kanton und Gemeinden die typischen Zuger Landschaften mit ihren charakteristischen Elementen stärken. Auf diese Weise kann aus der Typisierung ein behördenverbindliches Konzept erarbeitet werden.

4.3 Fallbeispiel 2: Landschaftscharakterisierung in der Region des geplanten Nationalparks Locarnese

Hinsichtlich der konkreten Umsetzung von Maßnahmen zur Landschaftsaufwertung wurden in der Region des geplanten Nationalparks Locarnese die unterschiedlichen Kulturlandschaften identifiziert. Anschließend wurden die insgesamt 25 charakteristischen Kulturlandschaften qualitativ nach deren landschaftlicher Bedeutung kategorisiert. Mit dieser Qualifizierung konnte für jede Teilregion aufgezeigt werden, welche Landschaften maßgeblich zur umfassenden Diversität des Raumes beitragen. Es wird damit also nicht allein die Ausdehnung der unterschiedlichen Landschaften berücksichtigt, sondern vielmehr etwas über deren Beitrag zur landschaftlichen Qualität der unterschiedlichen Teilräume ausgesagt (Gianoni & Padovan2015a, b). So sind Waldlandschaften zwar hinsichtlich der Fläche dominierend, aber auch andere, in ihrer Ausdehnung viel kleinere charakteristische Kulturlandschaften (z.B. Terrassenlandschaften) tragen wesentlich zur Diversität und damit zur landschaftlichen Qualität der Nationalparkregion bei (Abb. 3 und 4).

In der Umsetzung der Landschaftsentwicklungsziele im Rahmen von Landschaftaufwertungsprojekten kann folglich auf diejenigen Teilräume mit hoher landschaftlicher Bedeutung fokussiert werden. Dabei wird ein koordiniertes Vorgehen unter Einbezug bestehender Instrumente, u.a. der Landschaftsqualitätsbeiträge der Landwirtschaft, der Ausweisung der Landschaften von kantonaler Bedeutung oder konkreter Landschaftsaufwertungsprojekte, vorangetrieben. Mit dem Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Region Locarnese haben die Beteiligten ein Instrument zur Hand, das eine fundierte Abschätzung der Qualitäten des Raumes und damit ein koordiniertes Vorgehen hinsichtlich relevanter Landschaftsentwicklungsziele und -projekte erlaubt (Abb. 5).

5 Schlussfolgerungen

Landschaften veränderten sich kontinuierlich und ihre Entwicklung wird weitergehen. In einigen Landschaften bleiben auch im Wandel die charakteristischen Qualitäten erhalten oder entwickeln sich weiter. Andere Landschaften haben ihren spezifischen Charakter weitgehend verloren und werden damit austauschbar. Zur Sicherung einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung sind das Sichtbarmachen der charakteristischen Kulturlandschaften und die gezielte Gestaltung dieser Transformationsprozesse entscheidend. Die politischen Entscheidungsträger, die zuständigen Amtsstellen, aber auch lokale Interessensgruppen und weitere Akteure sind daher auf eine Grundlage angewiesen, die es ihnen ermöglicht, auch außerhalb der formell geschützten Räume die Folgewirkung ihrer Entscheidungen abzuschätzen und adäquate Leitplanken für die Entwicklung der Landschaft zu formulieren. Ohne eine solche Wissensbasis fehlt nicht nur das Verständnis für den Landschaftsschutz, sondern auch die konkreten Kenntnisse über die Landschaftsqualitäten, die im Falle von Nutzungskonflikten auf dem Spiel stehen.

Der für die Schweiz erarbeitete Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften trägt bei zu einer umfassenden Landschaftsanalyse, welche auch die kulturellen Leistungen der Landschaft einbezieht. Mit der Sichtbarmachung von Landschaftsqualitäten, die durch die räumliche Identifizierung der Landschaftstypen und ihre kartografische Darstellung noch verstärkt wird, kann er als wegleitende Grundlage bei allen Fragestellungen, die landschaftsrelevant sind, herangezogen werden.

Literatur

Bieling, C., Plieninger, T. (2012): Recording manifestations of cultural ecosystem services in the landscape. Landsc. Res. 38, 1-19.

Bundesamt für Naturschutz (BfN, 2011): Landschaftstypen in Deutschland. www.bfn.de/themen/biotop-und-landschaftsschutz/schutzwuerdige-landschaften/landschaftstypen.html (aufgerufen am 06.03.2018).

Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Umwelt, Bundesamt für Statistik (ARE/BAFU/BFS, 2011): Landschaftstypologie Schweiz – Teil 1, Ziele, Methode und Anwendung; Teil 2, Beschreibung der Landschaftstypen. www.are.admin.ch , Bern.

Bundesamt für Umwelt(BAFU,2015):Merkblatt „Kantonale Landschaftskonzeptionen und kohärente Landschaftsqualitätsziele“. Erläuterung zum Programmziel 1 im NFA-Programm Landschaft, Bern.

–(2016): Den Landschaftswandel gestalten. Überblick über landschaftspolitische Instrumente, Bern.

de Groot, R.(2006): Function-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable, multi-functional landscapes. Landscape and Urban Planning 75, 175-186.

Europarat (2000): Europäisches Landschaftsübereinkommen. www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/176 (aufgerufen am 21.03.2018).

Ewald, K.(1978): Der Landschaftswandel zur Veränderung schweizerischer Kulturlandschaften im 20. Jahrhundert. Tätigkeitsbericht der Naturforschenden Gesellschaft Baselland, WSL, Birmensdorf.

Gianoni, P., Padovan, E. (2015a): Il catalogo dei paesaggi culturali caratteristici della Svizzera. Applicazione pilota al Progetto di Parco Nazionale del Locarnese. www.sl-fp.ch/index.php?bereich=forschung&sprache=d&bild=1 (aufgerufen am 06.03.2018).

–, Padovan E. (2015b): Il catalogo dei paesaggi culturali caratteristici della Svizzera. Applicazione pilota al Progetto di Parco Nazionale del Locarnese – Rapporto tecnico. Dionea SA.

Grêt-Regamey, A., Neuenschwander, N., Wissen Hayek, U., Backhaus, N., Tobias, S.(2012): Landschaftsqualität in Agglomerationen – Fokusstudie des Nationalen Forschungsprogramms 54. vdf Hochschulverlag, Zürich.

Grunewald, K., Syrbe, R.-U., Walz, U., Richter, B., Meinel, G., Herold, H., Marzelli, S. (2017):Ökosystemleistungen Deutschlands, Stand der Indikatorenentwicklung für ein bundesweites Assessment und Monitoring. Natur und Landschaft 92 (11), 485-492.

Institut für Landschaft und Freiraum(ILF, 2016): Landschaftsqualität im urbanen und periurbanen Raum. Haupt, Bern.

Keller, R.(2017): Ökosystemleistungen in der Schweiz. Chancen, Risiken und Nebenwirkungen bei der praktischen Anwendung. Bristol-Schr.-R. 51, Haupt, Bern.

Kienast, F. (2010): Landschaftsdienstleistungen: ein taugliches Konzept für Forschung und Praxis? Forum für Wissen 2010, 7-12.

Meier, C., Bucher, A.(2010): Die zukünftige Landschaft erinnern. Eine Fallstudie zu Landschaft, Landschaftsbewusstsein und landschaftlicher Identität in Glarus Süd. Zürich, Bristol-Schr.-R. 27; Haupt, Bern.

Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005): Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de Espana (2010): Atlas de los Paisajes de Espana. Madrid.

Müller, F., de Groot, R., Willemen, L.(2011): Ecosystem services at the landscape scale: the need for integrative approaches. Landscape online 23, 1-11.

Natural England (2013): NCA Profile: 135 Dorset Heaths (NE506). publications.naturalengland.org.uk/publication/6271645295575040?category=587130 (aufgerufen am 21.03.2018).

Nohl, W.(2015): Landschaftsästhetik heute. Auf dem Weg zu einer Landschaftsästhetik des guten Lebens. Oekom, München.

Rodewald, R.(2006): Von der Qualität der Landschaft. In:Tanner, K.M., Bürgi, M., Coch, C., Hrsg., Landschaftsqualitäten, Haupt, Bern, 23-38.

–(2008): Welche Landschaft soll es sein? Von der Suche nach konsensfähigen Zielen der Landschaftsentwicklung. Gaia 17 (2), 189-195.

–(2018): Schützenswerte Kulturlandschaftstypen der Schweiz. www.sl-fp.ch > Grundlagen (aufgerufen am 20.03.2018).

–, Schwyzer, Y., Liechti, K.(2014): Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz, Grundlage zur Ermittlung von Landschaftsentwicklungszielen. Bern. www.sl-fp.ch > Grundlagen (aufgerufen am 21.03.2018).

Roth, M.(2012): Landschaftsbildbewertung in der Landschaftsplanung. Entwicklung und Anwendung einer Methode zur Validierung von Verfahren und Bewertung des Landschaftsbildes durch internetgestützte Nutzerbefragungen. IÖR-Schr. 59, Rhombos, Berlin.

Saunders, D.(2013): Die neue Völkerwanderung Arrival City. Pantheon, München.

Schweizerischer Bundesrat (2016): Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019. Bern.

Szerencsits, E., Schüpbach, B., Conradin, H., Grünig, A., Walter, T. (2009): Agrarlandschaftstypen Schweiz. ART Ber. 712 Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Zürich.

Terrasson, D.(2008): Introduction. In:Berland-Darqué, M., Luginbühl, Y., Terrasson, D., eds., Landscape: from knowledge to action. Ed. Quae, Versailles.

The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage (2002): Landscape Character Assessment: Guidance for England and Scotland. The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage, Cheltenham, Edinburgh.

Tudor, C.(2014): An Approach to Landscape Character Assessment, Core Document 40.20. Natural England, www.gov.uk/natural-england (aufgerufen am 20.03.2018).

Vallés-Planells, M., Galiana, F., Van Eetvelde, V.(2014): A classification of landscape services to support local landscape planning. Ecology and Society 19 (1), 44.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Dr. Raimund Rodewald ist promovierter Biologe und seit 1992 Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) in Bern. Autor mehrerer Bücher und Gastdozent an der Universität Bern für Raumplanung und an der ETH Zürich für Landschaftsästhetik. 2008 Ehrendoktor der juristischen Fakultät der Universität Basel.

Christine Meier ist diplomierte Biologin (Universität Zürich) und Inhaberin des Beratungsbüros raum-landschaft in Zürich. Kompetenzschwerpunkte: Landschafts- und Raumentwicklung, Landschaftskonzeptionen, Landschaft und Identität sowie Partizipation in Planungsprozessen. Sie ist Buchautorin und als Dozentin tätig.

> christine.meier@raum-landschaft.ch

Dr. Karina Liechti arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin bei der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Studium der Geographie an der Universität Bern mit Fokus auf nachhaltige Regionalentwicklung, Gouvernanz, Landnutzungs- und Kulturlandschaftswandel.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.