Abriss einer Moselbrücke vernichtet regional bedeutsame Brutkolonie der Mehlschwalbe

Abstracts

Die vorliegende Arbeit dokumentiert den Rückbau einer Moselbrücke bei Piesport (Rheinland-Pfalz) und dessen Auswirkungen auf eine regional bedeutsame Brutkolonie der Mehlschwalbe ( Delichon urbicum ) mit über 50 Brutpaaren, welche die Brücke traditionell als Neststandort nutzten. Aus zwingenden Gründen lag der Abrisstermin der Brücke im Jahr 2015 in der Hauptbrutzeit der Schwalben. Als Ausgleichsmaßnahme musste ein Brückenkopf erhalten und vor Beginn der Brutsaison 2015 mit 40 Kunstnestern ausgestattet werden. Dadurch sollten die vom Verlust ihrer Brutstätten betroffenen Brutpaare auch nach dem Brückenrückbau als große Kolonie langfristig am Standort gehalten und vom Nestbau an den Brückenteilen abgehalten werden, deren Abriss kurz bevorstand.

Aufgrund sehr hoher Nestplatztreue der Mehlschwalben wurden trotz dieser Maßnahme zu Beginn der Brutsaison 2015 bis zum Abriss der Brücke ausschließlich die schon in der Vergangenheit genutzten Brückenteile über dem Fließgewässer für die Nestanlage genutzt. Die uferseitigen Kunstnester am vom Abriss nicht betroffenen Brückenkopf wurden dagegen von den Schwalben anfangs komplett ignoriert und lediglich direkt nach dem Abriss der Brücke für einen kurzen, vorzeitig abgebrochenen Zeitraum besetzt. Auch in den Folgejahren wurden die Kunstnester nicht als Brutstätte genutzt. Mögliche Gründe dafür werden diskutiert. Darüber hinaus werden naturschutzfachliche Empfehlungen für Eingriffe an Bauwerken formuliert (z.B. Abriss oder Sanierung), welche einen Totalverlust unter den dort brütenden Vögeln verursachen.

Dismantling of bridge destroys valuable breeding colony of the House Martin – Findings of a very special case

The study describes the dismantling of a Mosel bridge near Piesport (Rhineland Palatinate), and its impact on a regionally significant breeding colony of the House Martin. The colony consisted of more than 50 breeding pairs who had their traditional breeding location at the bridge. For imperative reasons, the date of dismantling in 2015 coincided with the main breeding time of the House Martins. As a compensatory measure, one bridgehead had to be preserved, and it was equipped with 40 artificial nests before the 2015 breeding season. The aim was to provide alternative breeding sites in order to permanently maintain the large breeding colony at this place, and to prevent the birds from building new nests just on the parts of the bridge that had to be demolished.

Despite this measure and owing to their high nest site fidelity, at the beginning of the 2015 breeding season the House Martins only used those parts of the bridge for nest construction, which had already been used for nesting in the past. The landside artificial nests at the non-affected bridgehead initially were completely ignored for breeding. Only immediately after the dismantling of the bridge there was a short, prematurely cancelled period of occupancy. In the subsequent years the artificial nests were not used either. The paper discusses possible causes. Furthermore, it gives conservational recommendations for construction projects on buildings (e.g. demolition or refurbishment) causing a complete breeding loss among the birds nesting there.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Mehlschwalbe ( Delichon urbicum ) gehört zu den so genannten synanthropen Tierarten Europas, d.h. sie lebt in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebiets eng vergesellschaftet mit dem Menschen in dessen Siedlungsbereich. Ihre Bindung an dörfliche und urbane Lebensräume erklärt sich vor allem aus der Nutzung von Gebäuden als Standort für ihre kugelförmigen Lehmnester, welche meist direkt unterhalb des Dachüberstands an den Außenwänden der Gebäude angebracht werden.

Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch Brücken sehr gut geeignete Koloniestandorte für die Mehlschwalbe sein können (Gnielka1983, Hund & Prinzinger1985, Kunz1994, Saygili & Yigit2007). Hier ist in Flussnähe lehmiges Material für den Nestbau meist ausreichend vorhanden, die Nester können – oft gut geschützt vor Prädatoren und in mikroklimatisch günstiger Lage – direkt über dem Fließgewässer angelegt werden und auch für die Nahrungssuche sind die Bedingungen im direkten Umfeld von Flüssen grundsätzlich sehr günstig für eine Vogelart, die im Flug Insekten erbeutet. Dennoch sind Mehlschwalbenkolonien an Brücken eher die Ausnahme als die Regel: Von den 44 rheinland-pfälzischen Moselbrücken zwischen Wincheringen und Koblenz wurden (Stand 2016) lediglich acht Brücken als Koloniestandort genutzt (Elle & Nagelin Vorb.).Kunz(1994) nennt für das Jahr 1992 elf besiedelte Moselbrücken.

Im Folgenden wird der im Jahr 2015 durchgeführte Rückbau der Müsterter Brücke (Kreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz) beschrieben, welche den Weinort Piesport über die Mosel hinweg mit den umliegenden Weinbergen verbunden hatte. Diese Brücke wurde 2009 von einem Frachtschiff gerammt und dabei so schwer beschädigt, dass sich der Piesporter Ortsgemeinderat 2014 aus finanziellen Gründen für den Abriss und gegen eine Sanierung der seit der Havarie gesperrten Brücke entschied.

Obwohl die Müsterter Brücke eine Brutkolonie mit vermutlich weit über 50 Mehlschwalben-Brutpaaren und darüber hinaus auch ganzjährig eine große Zahl von Fledermäusen (Großes Mausohr, Myotis myotis ) beherbergte, genehmigten die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – als zuständige Obere bzw. Untere Naturschutzbehörde – den Abriss zum für beide Tiergruppen denkbar ungünstigsten Zeitpunkt während der Fortpflanzungszeit im Juni 2015.

Als europäische Vogelart im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) gehört die Mehlschwalbe zu den so genannten „besonders geschützten Arten“, woraus sich aus § 44 BNatSchG bestimmte Zugriffsverbote ergeben. Unter anderem ist es verboten, europäische Vogelarten während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören. Für die Mehlschwalbenkolonie an der Müsterter Brücke wurde die Genehmigung des Abrisses zum genannten Zeitpunkt seitens der Behörden begründet mit dem „überwiegenden öffentlichen Interesse“ an der in internationalen Abkommen geregelten Aufrechterhaltung der Güter- und Personenschifffahrt auf den europäischen Binnenwasserstraßen. Um den wirtschaftlichen Schaden durch die für den Abriss notwendige mehrtägige Sperrung des Schiffsverkehrs auf der Mosel zu minimieren, sollten die Arbeiten an der Müsterter Brücke zur Zeit der gesetzlich vorgeschriebenen und langfristig geplanten Wartungsarbeiten an den Moselschleusen durchgeführt werden, während derer der Schiffsverkehr auf der Mosel ohnehin für mehrere Tage ruht.

Aus naturschutzfachlicher Sicht war die Terminierung des Brückenrückbaus eindeutig abzulehnen. Dennoch gab es seitens der Naturschutzverbände kaum nennenswerten Widerstand gegen das Vorhaben – zu stark waren die wirtschaftlichen Sachzwänge, die von den behördlichen Entscheidungsträgern gegen einen späteren (aus Sicht der Schwalben und Fledermäuse günstigeren) Abriss-Zeitpunkt in die Waagschale geworfen wurden. Stattdessen bemühte man sich – in Absprache zwischen NABU, SGD Nord und Ortsgemeinderat – um die „naturverträglichste“ Umsetzung des Vorhabens.

Die Auswirkungen des Brückenrückbaus auf die lokale Mehlschwalbenpopulation wurden von den Autoren (Mitarbeiter und Studierende der Universität Trier, Abteilung Biogeographie) aus wissenschaftlich-naturschutzfachlichem Interesse untersucht und nicht etwa im Rahmen einer durch eine bestimmte Interessengruppe beauftragten gutachterlichen Tätigkeit. Deshalb konnten diese bei der Bewertung des Eingriffs die Rolle eines neutralen Beobachters einnehmen. Das Ziel dieser Arbeit ist, neben der Dokumentation dieses außergewöhnlichen Eingriffs, Entscheidungshilfen bei der Planung und Durchführung vergleichbarer Projekte (z.B. Sanierung oder Abriss von Gebäuden) zu liefern, bei denen es durch die Vernichtung der Brutstätten ebenfalls zu erheblichen Beeinträchtigungen lokaler Mehlschwalbenpopulationen oder anderer gebäudebrütender Vogelarten (z.B. Mauersegler, Dohle, Haussperling) kommen kann.

2 Relevanz und Planung des Eingriffs

2.1 Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs

Da sich der Abrisstermin der Müsterter Brücke (09. bis 12. Juni 2015) zwingend und ausschließlich aus der Terminierung der Wartungsarbeiten an den Moselschleusen ergab und deshalb in die Hauptbrutzeit der Mehlschwalben fiel, wurden von der SGD Nord folgende Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs angeordnet:

- Erhaltung des „eifelseitigen“ Brückenkopfes am linken Moselufer und dessen rechtzeitige (vorbrutzeitliche) Ausstattung mit einer ausreichenden Zahl von Mehlschwalben-Kunstnestern (n = 40). Durch diese vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme, vgl.EU-Kommission 2007, Rungeet al. 2010) im räumlichen Zusammenhang der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungsstätten kommt hier artenschutzrechtlich die Freistellung nach § 44 (5) BNatSchG zur Anwendung;

- vollständige vorbrutzeitliche Entfernung der noch vorhandenen Mehlschwalben-Altnester aus den Vorjahren, die sich alle direkt unterhalb des seitlichen Fahrbahnüberstands entlang eines Betonvorsprungs am Brückenkörper über der Gewässeroberfläche der Mosel befanden, welcher vollständig vom Rückbau betroffen sein wird.

Von den Kunstnestern am Brückenkopf sollte bereits zu Beginn der Brutzeit 2015 eine Lockwirkung ausgehen, um die zu erwartenden Brutaktivitäten der „Brückenschwalben“ auf den Brückenteil zu lenken, der nicht abgerissen wird. Um auch die eigene Nestbautätigkeit der Schwalben am Brückenkopf zu fördern, sollte dort neben 20 vollständigen („bezugsfertigen“) Kunstnestern auch eine gleiche Zahl so genannter Anbaunester (unvollständige Kunstnester, die von den Mehlschwalben mit lehmigem Material aus der Umgebung zu Ende gebaut werden müssen) montiert werden. Da Mehlschwalben ihre Nester oft über mehrere Jahre nutzen oder neue Nester in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Nestern bauen, sollte die Altnester-Beseitigung am abzureißenden Brückenkörper vor Beginn der Brutsaison 2015 diesen Brückenteil für die Mehlschwalben bis zu seinem Abriss als Brutstandort unattraktiver machen und gleichzeitig die Lockwirkung der Kunstnester am Brückenkopf erhöhen.

2.2 Brutbeginn der Mehlschwalbe

Die Mehlschwalbe ist ein Langstreckenzieher und kehrt in Deutschland ab Ende April/Anfang Mai in ihre Brutgebiete zurück. Unmittelbar nach Ankunft am Brutplatz kommt es zur Paarbildung. Die Eiablage beginnt 1 bis 10 Tage nach Fertigstellung des Nestes, meist Mitte Mai bis Mitte Juli. Ausfliegen der Jungvögel ab Mitte/Ende Juni. Oft finden sich anschließend Zweitgelege ab Mitte/Ende Juli (alle Angaben ausSüdbecket al. 2005).

2.3 Gefährdungssituation der Mehlschwalbe

Laut aktueller Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (Grüneberget al. 2015) gilt die Mehlschwalbe in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 480 000 bis 900 000 Brutpaaren zwar immer noch als häufig. Beim kurzfristigen Bestandstrend (Bezugszeitraum 1985-2009) zeigte sie jedoch eine starke Abnahme von mehr als 20 %. Die Mehlschwalbe wurde deshalb gegenüber der Roten Liste von 2007 (Südbecket al. 2007) von der Vorwarnliste in die Gefährdungskategorie 3 („gefährdet“) hochgestuft. Auch in der Roten Liste der Brutvögel von Rheinland-Pfalz (Simonet al. 2014) wird die Mehlschwalbe als „gefährdet“ (Kategorie 3) klassifiziert, u.a. wegen stark abnehmender Bestände von über 50 % beim kurzfristigen Trend (1985–2012).

3 Methoden

3.1 Untersuchungsgebiet

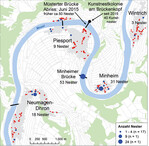

Die Müsterter Brücke (N: 49°53'10''; E: 6°55'45'') ist eine von zwei Moselbrücken in der Ortsgemeinde Piesport (Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz) und wurde bis zu ihrer Sperrung im Jahr 2009 v.a. von Winzern und Fußgängern genutzt, um die eifelseitigen Weinberge und Ortsteile zu erreichen. Die nächstgelegenen Nachbarorte entlang des Moseltals im Umkreis bis ca. 5 km sind Minheim, Wintrich und Neumagen-Dhron (Abb. 1). Sie sind als kleine Moselweinorte mit ca. 500 bis 2 000 Einwohnern in ihrer Gebäude-Struktur untereinander sehr ähnlich und prinzipiell gut geeignet als Standorte für Kolonien der Mehlschwalbe. Neumagen-Dhron und Minheim verfügen ebenfalls über eine Moselbrücke, wobei aktuell (Stand 2016) nur die Brücke bei Minheim eine Mehlschwalbenkolonie (> 50 Nester, eigene Daten) beherbergt. An der Brücke in Neumagen-Dhron gab es aber in den 1990er-Jahren eine Brutkolonie mit ca. 30 Nestern (Kunz1994).

3.2 Kartierung der Mehlschwalben

Um nach dem Rückbau der Müsterter Brücke mögliche Verlagerungen von Mehlschwalben-Brutpaaren von der Brücke in die Ortslagen der Umgebung nachweisen zu können, wurde vor dem Abriss in den Ortsgebieten von Piesport, Minheim, Wintrich und Neumagen Dhron von den Autoren flächendeckend eine Kartierung der Mehlschwalbennester durchgeführt. Diese fand zwischen dem 06.05. und 20.05.2015 statt. Die zweite Kartierung dieser Ortschaften wurde kurz nach dem Brückenabriss vom 23.06. bis zum 01.07.2015 durchgeführt. In Piesport, also dem der Brücke nächstgelegenen Ort, wurde zusätzlich am 22.07.2015 eine dritte Kartierung und eine weitere Kartierung im Folgejahr 2016 vorgenommen. An der Brücke selbst wurden das Verhalten und die Brutaktivitäten der Mehlschwalben vor, während und nach den Abrissarbeiten vom 09. bis 12. Juni 2015 dokumentiert. Die Kunstnestkolonie am Müsterter Brückenkopf wurde außerdem in der Brutsaison 2016 und 2017 aufgesucht.

4 Ergebnisse

4.1 Vor dem Rückbau

Die Ergebnisse der ersten Nesterkartierung bis zum 20.05.2015 (also vor dem Abriss der Müsterter Brücke) in Piesport und den Nachbarorten Minheim, Wintrich und Neumagen-Dhron zeigt Abb. 1. Außerdem ist in der Karte verzeichnet, wo in den Ortslagen mit baulichen Maßnahmen an den bevorzugten Neststandorten (z.B. durch Holzverschalungen, Folien oder gespannte Drähte unterhalb des Dachüberstands) eine Brut-Ansiedlung von Mehlschwalben am Gebäude von vornherein verhindert wird.

Es ist zu erkennen, dass sich die in der Brutsaison 2015 besetzten Brutkolonien sehr ungleichmäßig über die vier untersuchten Orte verteilen und dass auch die Größe der Kolonien räumlich sehr stark schwankt. Auffällig ist eine starke Häufung von besetzten Mehlschwalbennestern in Minheim (31 Nester, davon 24 Nester in einer einzigen Kolonie) gegenüber drei Nestern in Wintrich und neun Nestern in Piesport. Neumagen-Dhron liegt mit 18 besetzten Nestern dazwischen. Zusätzlich beherbergt die Minheimer Brücke eine große Brutkolonie von 53 besetzten Nestern. Ähnlich könnte die Brutkolonie an der Müsterter Brücke in den letzten Jahren vor ihrem Abriss ausgesehen haben, zu deren Nesterzahl es keine aktuellen Daten gibt.Kunz (1994)nennt für das Jahr 1992 insgesamt 113 Nester, von denen etwa die Hälfte besetzt war. Eine Zählung der Altnester in 2015 vor deren angeordneter Beseitigung (vgl. Abschnitt 2.1) deutet auf eine vergleichbare Koloniestärke an der Müsterter Brücke wie aktuell an der Minheimer Brücke hin.

Die Mehlschwalbenerfassungen an der Müsterter Brücke begannen am 24.04.2015. Zu diesem Zeitpunkt flogen einige Mehlschwalben um die Brücke herum, der Nestbau hatte noch nicht begonnen. Trotz der vollständigen Beseitigung der Altnester aus den Vorjahren begann etwa ab der zweiten Maiwoche eine umfangreiche Nestbauaktivität bei den Schwalben. Diese erstreckte sich auf den zentraleren Brückenkörper „über Wasser“, genau dort, wo auch schon die Altnester befestigt waren. Am 15.05. 2015 wurden an der Brücke 32 im Bau befindliche Nester gezählt, nachdem die von der Ortsgemeinde anfänglich noch praktizierte Entfernung der „Neu-Nester“ wegen des großen Aufwands eingestellt wurde. Am 05.06.2015, also kurz vor Beginn der Abrissarbeiten, waren 45 Mehlschwalbennester (z.T. noch im Bau befindlich) an der Brücke zu verzeichnen: 26 Nester an der Minheim zugewandten Seite und 19 Nester an der Piesport zugewandten Seite, alle Nester an Brückenteilen, die abgerissen werden. Von den uferseitig am Brückenkopf angebrachten 40 Kunstnestern wurde dagegen bis zum Brückenabriss keines von den Schwalben für eine Brut bezogen.

4.2 Während des Rückbaus

Schon die bereits Mitte Mai von der Abrissfirma maschinell durchgeführten, vorbereitenden Trennarbeiten an der Brücke zeigten keine erkennbar störende Wirkung auf die Nestbautätigkeit der Schwalben am wasserseitigen Brückenkörper. Am 09.06. 2015, dem ersten Tag der Demontage der Brücke, war nach unserer Einschätzung ein großer Teil der vom Rückbau betroffenen Nester noch nicht fertig gestellt. Bei den fertigen Nestern kann es bei einem Teil bereits zur Eiablage gekommen sein, geschlüpfte Jungvögel sollten rechnerisch aber wohl noch nicht dabei gewesen sein. Innerhalb von vier Tagen wurde die Brücke an den vorbereiteten Stellen getrennt und in mehreren Einzelteilen mit einem Spezialschiff an das eifelseitige Ufer gebracht, um dort zerkleinert und abtransportiert zu werden.

Während dieser Arbeiten zeigten die Mehlschwalben eine außerordentlich starke Bindung an ihre Nester und flogen diese trotz intensivster Demontage-Arbeiten (Spezialschiffe, Kran, Bauarbeiter, Abb. 2) im direkten Nest-Umfeld noch bis zum Abtransport zum Ufer permanent an, z.T. sogar noch am Ablageplatz selbst. Das Bild von zahlreichen um die Brückenreste umherfliegenden Schwalben, deren Nester durch den Abriss zerstört wurden, führte unter den zeitweise in großer Zahl anwesenden Schaulustigen aus der Bevölkerung teilweise zu Verärgerung und Entsetzen. Am 11.06.2015 wurde das letzte Brückendrittel mit 19 Nestern am Ufer zerkleinert.

4.3 Nach dem Rückbau

Am 12.06.2015 war von den für die Mehlschwalben relevanten Brückenstrukturen nur noch der eifelseitige Brückenkopf stehen geblieben. Am 11. und 12.06.2015 inspizierte erstmalig ein großer Teil der vom Totalverlust ihrer Neststandorte betroffenen Schwalben die Kunstnester (Abb. 3), obwohl sich die Zerkleinerungsarbeiten am Ufer noch einige Tage lautstark und in unmittelbarer Nähe zum Brückenkopf hinzogen. Am 17.06.2015 war bereits knapp die Hälfte aller Kunstnester besetzt. Interessanterweise wurden zunächst fast nur die Anbaunester bezogen, nachdem sie in kurzer Zeit von den Schwalben fertig gebaut wurden. Zwischen den Kunstnestern wurde mit dem Bau neuer Naturnester begonnen. Am 23.06.2015 waren an der Piesport zugewandten Seite des Brückenkopfes 16 Kunstnester besetzt und an der Minheim zugewandten Seite elf Kunstnester, insgesamt also mehr als zwei Drittel aller Kunstnester. Die Bautätigkeit an neuen Nestern innerhalb der Kunstnestkolonie wurde allerdings bereits frühzeitig (vor deren Fertigstellung) von den Schwalben wieder eingestellt.

Kurz darauf verließ der größte Teil der Mehlschwalbenpaare ohne erkennbaren Grund die Kunstnest-Kolonie, und zwar deutlich vor Beendigung ihrer Ersatzbruten: am 29.06. und am 01.07.2015 wurden nur noch ein bis zwei Mehlschwalben gesichtet, bevor auch diese den Müsterter Brückenkopf vorzeitig verließen. Noch bis zum 22.07.2015 wurden die Kunstnester an der Müsterter Brücke regelmäßig von uns für eine Sichtkontrolle aufgesucht, ohne dass es zu einer erneuten Nutzung der Kunstnester gekommen ist. Auch eine nachbrutzeitliche Inspektion des Nestinneren nach Öffnung der Kunstnester konnte keine Klärung über die Ursachen des Brut-Abbruchs bringen: Die meisten im Juni 2015 kurzzeitig besetzten Kunstnester waren ganz leer (ohne Eier), ein kleiner Teil (n=2) war bis zur Eiablage gekommen und in zwei Fällen wurden tote Altvögel in den Nestern gefunden.

Die zweite Nesterkartierung in Piesport und den Nachbarorten (23.06.–01.07.2015) konnte sehr deutlich zeigen, dass es nach dem Abriss der Müsterter Brücke keine Ersatzbruten der „Brückenschwalben“ in den Ortslagen der Umgebung gegeben hat: Alle im Rahmen der zweiten Kartierung nachgewiesenen Nester waren bereits vor dem Rückbau der Brücke vorhanden bzw. im Bau. Für Piesport bestätigte das auch die dritte flächendeckende Kartierung vom 22.07.2015, welche nur hier durchgeführt wurde.

4.4 Die ersten Jahre danach

In der dem Brückenrückbau folgenden Brutsaison 2016 beschränkten sich unsere Kartierungsaktivitäten auf das unmittelbare Umfeld der ehemaligen Müsterter Brücke. In Piesport wurde 2016 erneut eine flächendeckende Nesterkartierung durchgeführt, welche – wie schon im Vorjahr – keine erkennbare Zunahme der Nesterzahl nachweisen konnte. Über die Nachbarorte Minheim, Wintrich und Neumagen-Dhron können wir für 2016 keine Aussage machen.

Die Kunstnester am Müsterter Brückenkopf wurden in der Brutsaison 2016 von den Schwalben gar nicht angenommen, ebenso in der Brutsaison 2017.

5 Diskussion

5.1 Bewertung des Eingriffs

Obwohl Schwalben eine große Sympathie in der Bevölkerung genießen, gehen Hausbesitzer oft konsequent gegen die Ansiedlung einer Mehlschwalbenkolonie am eigenen Wohnhaus vor – sei es durch illegale Zerstörung von bereits gebauten Nestern oder durch bauliche Maßnahmen am Gebäude, die den Nestbau dort von vornherein verhindern sollen (Elle & Wiesenthal2013, Hund & Prinzinger1978, Rheinwald1974). Große, langlebige Brutkolonien in Wohngebieten sind deshalb in hohem Maß von der Akzeptanz der dort ansässigen Bevölkerung abhängig. So konnte ein langjähriges Mehlschwalben-Monitoring in Trier zeigen, dass es trotz der jährlich schwankenden Zahl von 150 bis 210 Brutkolonien im Stadtgebiet gerade einmal drei dauerhaft besetzte große Koloniestandorte mit mindestens 25 Nestern pro Kolonie gibt (Elle & Wiesenthal2013). Gerade solchen vitalen Kolonien kommt eine wichtige Funktion bei der Aufrechterhaltung einer lokalen Population zu, weil von hier aus durch den Überschuss an Nachkommen auch suboptimale Standorte besiedelt oder als Brutkolonie erhalten werden können („Source-Sink-Metapopulationen“, vgl. z.B.Hanski & Simberloff1997, Pulliam1988).

Auch in Piesport und den untersuchten Nachbarorten sind im Stadtgebiet in großem Umfang bauliche Vergrämungs-Maßnahmen gegen die Ansiedlung von Mehlschwalben erkennbar (Abb. 1), welche in den meisten Fällen wohl ehemalige Brutkolonien anzeigen dürften, die an den jeweiligen Gebäuden nicht (mehr) geduldet wurden. Mit einer Ausnahme, einer Kolonie mit 24 Nestern in Minheim, sind die meisten Kolonien in Ortslage mit 2–4 Nestern eher klein. Die Müsterter Brücke hatte deshalb in der Vergangenheit mit ihren geschätzten 50 Brutpaaren eine wichtige Funktion als konfliktarmer Standort für eine große, langlebige Mehlschwalbenkolonie. Zusammen mit den ca. 50 Nestern an der Minheimer Brücke waren somit entlang der Moselschleife zwischen Neumagen-Dhron und Wintrich (ca. 15 Flusskilometer) vor dem Abriss der Müsterter Brücke fast zwei Drittel des lokalen Mehlschwalbenbestandes auf diese zwei Brückenstandorte konzentriert, was hervorhebt, welches Potenzial strukturell geeignete Brücken als Koloniestandort haben können.

Nach derzeitiger Bewertung des Eingriffs (Stand: 2017) ist es durch die Anbringung der 40 Kunstnester am Müsterter Brückenkopf nicht gelungen, die Brutkolonie der Müsterter Brücke nach dem Brückenrückbau konzentriert am Standort zu halten, weil selbst zwei Jahre danach die Kunstnester von den Mehlschwalben nicht angenommen wurden. Aus den oben genannten Gründen war die Erhaltung einer großen, vitalen Brutkolonie am gleichen Standort ein wichtiges Ziel der angeordneten Maßnahmen und populationsökologisch höher einzuordnen als eine ebenfalls denkbare Verteilung der ehemaligen Brückenschwalben in die benachbarten Ortslagen von Piesport, Wintrich, Minheim und Neumagen-Dhron. Aber auch Letzteres ist trotz der hohen Zahl von mehreren Dutzend vom Wegfall ihres Brutstandorts betroffenen Mehlschwalben-Brutpaaren quantitativ nicht nachweisbar gewesen.

Möglicherweise ist in den Ortslagen von Piesport und Umgebung eine wesentliche Erhöhung der Mehlschwalben-Bestandszahlen im Wechselspiel aus Akzeptanz und Vergrämung seitens der dort ansässigen Bevölkerung auch nicht möglich. Die extrem niedrigen Nesterzahlen in Wintrich (drei Nester) und Piesport (neun Nester) und die nicht wesentlich höheren Nesterzahlen in Neumagen-Dhron (18 Nester) deuten stark darauf hin, dass hier aufgrund eines übersteigerten Ordnungssinns der Hausbesitzer nicht alle potenziell für die Mehlschwalbe geeigneten Standorte auch besiedelt sind. Dass trotz einer nahegelegenen, großen Brücken-Kolonie auch in Ortslage eine große Brutkolonie möglich ist, zeigt das Beispiel Minheim (Kolonie mit 24 Nestern in ca. 1,5 km Entfernung zur Minheimer Brücke mit 53 Nestern).

5.2 Erklärungsversuche und Ausblick

So bedauerlich das Resultat der Ausgleichsmaßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht sein mag, so interessant ist es aus verhaltensökologischer Sicht, wenn man den Eingriff neutral als (ethisch freilich nicht vertretbares) Störungsexperiment betrachtet, im Zuge dessen eine große Brutkolonie der Mehlschwalbe zunächst massiv am Brüten gehindert wurde und schließlich sogar komplett ihres angestammten Brutplatzes beraubt wurde. Für den konkreten Fall des hier dokumentierten Rückbaus der Müsterter Brücke lassen sich folgende Aussagen festhalten:

1. Die Brutplatztreue, d.h. das „Festhalten“ der Schwalben an den Brückenstrukturen und -teilen als Brutstandort, wo schon in der Vergangenheit die Nester befestigt wurden, war zu Beginn der Brutzeit so stark ausgeprägt, dass trotz der behördlichen Beseitigung der Altnester und des gleichzeitigen Angebots der Kunstnester am Brückenkopf keine kleinräumigen Verlagerungen der Schwalben hin zum Brückenkopf stattgefunden haben. Dieses Verhalten erstaunt insofern, als die bezugsfertigen Kunstnester am gleichen Bauwerk angebracht wurden und der Bau eines komplett neuen Lehmnestes (Heranschaffen und Verarbeiten von bis zu fast Dreitausend Lehmklümpchen über einen Zeitraum von durchschnittlich etwa zehn Tagen) einen enormen Mehraufwand für die Schwalben bedeutete. Von extremer Brutplatztreue bei der Mehlschwalbe berichten auchHund & Prinzinger(1979a, b).

2. Erst als die nesttragenden Brückenteile durch den Abriss physisch nicht mehr vorhanden waren, wurden die Kunstnester von den Schwalben innerhalb kürzester Zeit (wenige Stunden bis 1 Tag) bezogen bzw. (im Fall der Anbaunester) fertig gestellt. Es ist bekannt, dass viele Verhaltensweisen in einer Mehlschwalbenkolonie „ansteckend“ sind (z.B. Nestbau, Gesang, Putzen, Rüttelflug, Streitigkeiten) und deshalb sehr synchron ablaufen können (Hund & Prinzinger1985, Lind1960). Dazu passt sowohl der quasi gleichzeitige Bezug der Kunstnester am Brückenkopf direkt nach dem Abriss der zuvor genutzten Brückenteile als auch die ebenso schlagartige vorzeitige Beendigung der Ersatzbruten mit dem Abzug der Schwalben aus dem Untersuchungsgebiet.

3. Wenn auch bestimmte äußere Faktoren, die erst nach dem Bezug der Kunstnester wirksam wurden (z.B. eine Hitzeperiode im Sommer 2015), als Erklärung für die vollständige Räumung der Kunstnestkolonie nach ca. einer Woche in Frage kommen, so spricht die vollständige Meidung der Kunstnester auch in den Folgejahren 2016 und 2017 eher dafür, dass etwas mit dem Standort an sich nicht stimmt. Bei der Wahl der Anbringungsstellen der Kunstnester am Brückenkopf sind nach unserer Einschätzung von den Verantwortlichen keine erkennbaren Fehler gemacht worden: Die Kunstnester hängen in ausreichender Höhe über Grund, sind nach oben durch die Brücke vor Regen geschützt, ermöglichen freien Anflug und sind für nicht-flugfähige Prädatoren schwer oder gar nicht zugänglich. Der Hauptunterschied zu den früher genutzten Brückenteilen ist, dass die Kunstnester nicht „über Wasser“ (wie vor dem Abriss der Brücke ausnahmslos alle Naturnester), sondern „über festem Grund“ (am Uferteil der Brücke) angebracht wurden. Das könnte eine Rolle für die Schwalbenindividuen aus der Brücken-Brutkolonie gespielt haben, die über Jahre auf Neststandorte „über Wasser“ geprägt waren, erklärt aber nicht, warum nicht Mehlschwalben aus Ortslagen in den Folgejahren das Kunstnestangebot am Brückenkopf für eine Brut genutzt haben.

4. Eine plausible Erklärung für die bislang dauerhafte, vollständige Meidung der Kunstnester könnte sein, dass der Brückenkopf, der nach dem Abriss des größten Teils der Brücke nun als Einzelbauwerk auf der Weinbergsseite (ohne direkten Bezug zur Ortslage von Piesport) steht, wegen seiner isolierten Lage in der offenen Weinbergslandschaft von den Schwalben gemieden wird. Die Nutzung isolierter Bauwerke außerhalb von Ortslagen als Standort für eine Brutkolonie ist bei der Mehlschwalbe bekanntermaßen regional sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt u.a. von lokalen Traditionen durch Prägung auf solche Brutstandorte ab (Hund & Prinzinger1981). In einigen Regionen werden solche siedlungsfernen Lagen vollständig als Koloniestandort gemieden (Hölzinger1999, Hund & Prinzinger1985).

5. Da der Müsterter Brückenkopf, abgesehen von seiner isolierten Lage, als „Brutstruktur“ für die Mehlschwalbe gut geeignet scheint und mit einer großen Zahl von Kunstnestern ausgestattet ist, ist eine künftige Besiedlung trotz der aktuell noch zu beobachtenden Meidung durch die Mehlschwalben der Region weiterhin gut möglich. Dabei würde es sich wahrscheinlich um eine Neugründung einer Brutkolonie und nicht mehr um eine Umsiedlung der Bruttiere aus der ursprünglichen Brutkolonie der Müsterter Brücke handeln, da letztere sich inzwischen in die nähere und weitere Umgebung verteilt haben dürften bzw. – bei einer Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren – zu großen Teilen gar nicht mehr am Leben sind.

5.3 Übertragbarkeit und Forschungsbedarf

Einige wichtige Erkenntnisse aus diesem im Detail sehr speziellen Eingriff an einer Brücke lassen sich auch allgemein auf den Abriss oder die Sanierung von Gebäuden während der Brutzeit gebäudebrütender Vogelarten übertragen.

Die extreme Brutplatztreue der Mehlschwalben, die in der Vergangenheit an der Müsterter Brücke „über Wasser“ ihre Nester hatten, wurde bei den Planungen des Brückenrückbaus stark unterschätzt. Aus den Erfahrungen dieses Eingriffs wird deshalb empfohlen, bei absehbarem Totalverlust von Vogelbruten am Bauwerk (wegen zwingend brutzeitlicher Durchführung des Eingriffs) potenzielle oder in der Vergangenheit genutzte Neststrukturen durch geeignete Maßnahmen vor Brutbeginn für eine Brut gänzlich unzugänglich zu machen bzw. komplett zu entfernen. Im Fall von Mehlschwalbenkolonien gibt es zahlreiche Beispiele an Wohngebäuden, wie durch bauliche Maßnahmen am Haus der Nestbau unterhalb des Dachüberstands wirksam verhindert werden kann (z.B. durch Folienbahnen, aufgespannte Drähte, Holzverschalungen etc.). Bei Höhlen- oder Nischenbrütern (z.B. Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, Dohle) wäre eine vorbrutzeitliche Versiegelung oder Entfernung der Brutplätze eine geeignete Maßnahme.

Durch eine rechtzeitige und möglichst vollständige Entwertung potenzieller Brutplätze am abzureißenden oder zu sanierenden Gebäude wären die brutbereiten Vögel gezwungen, sich für die betroffene Brutsaison andere Brutstätten zu suchen. Sie würden somit keine Energie in eine Brut stecken, deren Totalverlust aufgrund des Eingriffs absehbar ist. Auch der Anblick von durch die Bauarbeiten freigelegten oder zerstörten Nestern, was im Fall des Rückbaus der Müsterter Brücke für großen Unmut in der Bevölkerung gesorgt hatte, könnte dadurch verhindert werden.

Bei der Planung von Ausgleichsmaßnahmen müssen im Fall der Schaffung von Ersatzbrutstätten (z.B. durch Kunstnester oder Brutkästen) bei der Standortsuche auf unterschiedlichen räumlichen Skalen regionale oder lokale Besonderheiten der ansässigen Brutpopulation stärker berücksichtigt werden. Im Fall des Müsterter Brückenkopfes könnte dessen isolierte Lage außerhalb einer Ortschaft für den bis dato zu beobachtenden Misserfolg der Ausgleichsmaßnahme verantwortlich sein (s.o.), obwohl die Gebäudestruktur an sich geeignet für eine Mehlschwalbenkolonie erscheint. Hier hätte eine im Vorfeld der Planungen durchgeführte Kartierung der lokalen Mehlschwalbenbestände in den Nachbarorten Hinweise darauf geben können, ob es Beispiele für isoliertere Brutkolonien außerhalb der eigentlichen Ortslagen gibt.

Es gibt zahlreiche Beispiele von kostspieligen „Schwalbentürmen“ (oder anderen, weniger spektakulären Bruthilfen), die aufgrund falscher Standortwahl dauerhaft gänzlich unbesiedelt blieben, obwohl ein baugleiches Modell an einem anderen Standort seinen Zweck erfüllt. Hier gibt es noch großen Forschungsbedarf, um bei der Standortsuche (z.B. für eine Mehlschwalbenkolonie) nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen bzw. gezielt die aussichtsreichste Planungsvariante zu finden.

Auch die am Müsterter Brückenkopf beobachtete starke Bevorzugung der Anbau-Kunstnester gegenüber den bezugsfertigen Kunstnestern sollte weiter untersucht werden. Die Verwendung der Anbaunester könnte überall dort eine sinnvolle Option sein, wo den Schwalben tonig-lehmiges Nistmaterial zur Verfügung steht. Es gibt Hinweise darauf, dass es aufgrund des identischen Aussehens der bezugsfertigen Kunstnester in einer reinen Kunstnestkolonie bei den Mehlschwalben zum „Verlegen“ der Eier kommen kann (d.h. Eiablage eines Individuums in mehrere Nester,Bryant1975), was den Bruterfolg des Paares bzw. die Produktivität einer Brutkolonie mindert. Dieser Effekt sollte bei individuell von den Schwalben fertig gestellten Anbau-Kunstnestern keine Rolle spielen.

Dank

Wir danken Manfred Weishaar (NABU Region Trier) für den Hinweis auf die bevorstehende Zerstörung einer großen Mehlschwalbenkolonie durch den Abriss der Müsterter Brücke, ohne den wir auf diesen Fall nicht aufmerksam geworden wären und eine umfassende Dokumentation des Eingriffs nicht erfolgt wäre. Markus Thies (NABU Südeifel) danken wir für die freundliche Unterstützung bei der nachbrutzeitlichen Kontrolle der Kunstnester.

Literatur

Bryant, D. M.(1975): Breeding biology of House Martins in relation to aerial insect abundance. Ibis 117, 180-216.

Elle, O., Wiesenthal, A. (2013):Räumliche Verteilung und Stabilität der Brutkolonien der Mehlschwalbe (Delichon urbicum ) in Trier 2006–2011 – welche Rolle spielt der Mensch? Dendrocopos 40, 19-32.

Europäische Kommission(2007):Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the habitats directive 92/43/EEC. Brüssel.

Gnielka, R. (1983):Avifauna von Halle und Umgebung. Rat der Stadt Halle (Hg), Abt. Umweltschutz und Ges. Natur Umwelt, Kreisvorstand Halle.

Grüneberg, C., Bauer, H.-G., Haupt, H., Hüppop, O., Ryslavy, T., Südbeck, P. (2015):Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. Ber. Vogelschutz 52. 19-67.

Hanski, I., Simberloff, D. (1997):The metapopulation approach, its history, conceptual domain and application to conservation. In:Hanski, I., Gilpin, M.E., eds., Metapopulation biology, Ecology, genetics and evolution, 5-26, Academic Press, London.

Hölzinger, J. (1999):Delichon urbica (Linnaeus, 1758) Mehlschwalbe. In:Hölzinger, J.,Hrsg., Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 3.1 Singvögel 1, Ulmer, Stuttgart.

Hund, K., Prinzinger, R. (1978):Bestandssteigerung und Neuansiedlung bei der Mehlschwalbe (Delichon urbica ) durch Kunstnester. Int. Rat. Vogelschutz, Ber. Dt. Sekt. 18, 92-93.

–, Prinzinger, R. (1979a):Untersuchungen zur Ortstreue, Paartreue und Überlebensrate nestjunger Vögel bei der MehlschwalbeDelichon urbica in Oberschwaben. Vogelwarte 30, 107-117.

–, Prinzinger, R. (1979b): Untersuchungen zur Biologie der MehlschwalbeDelichon urbica in Oberschwaben. Ökol. Vögel 1, 133-158.

–, Prinzinger, R. (1981):Suchen sich MehlschwalbenDelichon urbica schon bald nach dem Ausfliegen den künftigen Brutplatz? J. Ornithol. 122, 197-198.

–, Prinzinger, R. (1985):Delichon urbica – Mehlschwalbe. In:Glutz von Blotzheim, U.N., Hrsg., Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 10/I Passeriformes (1. Teil), Alaudidae – Hirundinidae, Aula, Wiesbaden, 482.

Kunz, A. (1994):Mehlschwalben (Delichon urbica ) als Brutvögel an Brücken an der Mosel. Fauna Flora Rheinland-Pfalz 7, 479-480.

Lind, E.A. (1960):Zur Ethologie und Ökologie der Mehlschwalbe. Ann. Zool. Soc. Vanamo 21, 1-123.

Pulliam, H. R. (1988):Sources, sinks, and population regulation. American Naturalist 132, 652-661.

Rheinwald, G. (1974):Untersuchungen an Mehlschwalben im Raum Euskirchen-Bonn. Rhein. Heimatpflege 11, 251-256.

Runge, H., Simon, M., Widdig, T. (2010):Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 3507 82 080, Hannover, Marburg.

Saygili, F., Yigit, N. (2007):Notes on the Nesting and Breeding ofDelichon urbica (Linnaeus, 1758) (Aves: Passeriformes) near Köprüköy (Kizilirmak, Turkey). Turk J. Zool. 31, 271-280.

Simon, L., Braun, M., Grunwald, T., Heyne, K.-H., Isselbächer, T., Werner, M.(2014): Rote Liste der Brutvögel in Rheinland-Pfalz. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, Hrsg., Mainz.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C.(Hrsg.; 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

–, Bauer, H.-G., Boschert, M., Boye, P., Knief, W. (2007):Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 4. Fassung, 30. November 2007. Ber. Vogelschutz 44, 23-81.

Fazit für die Praxis

- Ist durch eine zwingend während der Brutzeit durchzuführende Sanierung oder den Abriss eines Gebäudes für gebäudebrütende Vogelarten (z.B. Schwalben, Mauersegler) der Totalverlust ihrer Brutstätten unvermeidbar, sollten aufgrund oft hoher individueller Nestplatztreue die Brutstätten (nesttragende Strukturen, Hohlräume, Nischen, Dachüberstand) vor der Brutzeit für die Vögel unbrauchbar bzw. unzugänglich gemacht oder entfernt werden, um den Brutbeginn am betroffenen Gebäude zu unterbinden.

- Wenn für die vom Eingriff betroffenen Brutvorkommen Ersatzbrutstätten (z.B. Kunstnester, Schwalbentürme, Brutkästen) geschaffen werden sollen, müssen bei der Suche nach einem geeigneten Standort regionale und lokale Besonderheiten der ansässigen Brutpopulationen bzgl. bevorzugter und gemiedener Brutstandorte stärker berücksichtigt werden.

- Bei Ausgleichsmaßnahmen für die Zerstörung einer großen Brutkolonie (z.B. Mehlschwalbe oder Mauersegler) sind Lösungen zu bevorzugen, welche die Erhaltung einer vergleichbar großen Brutkolonie in engem räumlich-funktionalen Zusammenhang gewährleisten.

Kontakt

Dr. Ortwin Elle ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier im Fach Biogeographie und als solcher in mehreren Umweltstudiengängen als Dozent tätig. Diverse Untersuchungen zum Thema „Vögel in der Stadt“, u.a. Langzeitmonitoring der Mehlschwalbe in Trier (seit 2006).

B.Sc. Michèle Fugmann bearbeitete den Rückbau der Müsterter Brücke im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Bachelor-Studiengang Umweltbiowissenschaften (UBW) an der Universität Trier. Sie ist derzeit im Masterstudiengang UBW mit den Schwerpunkten Biodiversität und Ökologie in Trier eingeschrieben.

B.Sc. Annika Kühnl bearbeitete ebenfalls den Rückbau der Müsterter Brücke im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Bachelor-Studiengang UBW. Sie studiert derzeit den Masterstudiengang Biodiversität & Ökologie in Greifswald.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.