Auswirkungen des globalen Wandels auf Heuschrecken

Abstracts

Die Blauflügelige Sandschrecke ( Sphingonotus caerulans ) ist eine wärmeliebende und stark gefährdete Art, die sich seit den 1990er-Jahren in Mitteleuropa ausbreitet. Im vorliegenden Beitrag erfolgt erstmals eine detaillierte Analyse der Habitatpräferenzen von S. caerulans in Steinbrüchen der Westfälischen Bucht und der ausbreitungsbestimmenden Faktoren.

Für S. caerulans potenziell geeignete Habitate sind in der Westfälischen Bucht sehr selten und stark isoliert. Dennoch konnte S. caerulans im Jahr 2016 erstmals in neun von 18 untersuchten Kalksteinbrüchen der südöstlichen Westfälischen Bucht nachgewiesen werden. Wie die vorliegende Studie belegt, ist die aktuelle Ausbreitung von S. caerulans in Nordwestdeutschland eine Folge des klimawandelbedingten Temperaturanstiegs. Schlüsselfaktoren für die Besiedlung eines Steinbruchs durch S. caerulans waren erstens eine ausreichende Fläche an Pioniervegetation und zweitens eine geringe Entfernung zu den vermuteten Quellpopulationen im Ruhrgebiet und angrenzenden Gebieten.

Steinbrüche stellen in der heute intensiv genutzten Landschaft Mitteleuropas mit einem Mangel an frühen Sukzessionsstadien wichtige Lebensräume für den Schutz der Biodiversität dar. Aufgrund der sehr geringen Sukzessionsgeschwindigkeit sind Steinbrüche auch nach Einstellung des Gesteinsabbaus oft für Jahre und Jahrzehnte – auch ohne weitere Störungen – durch das Vorkommen früher Sukzessionsstadien mit ihren typischen Artengemeinschaften gekennzeichnet.

Effects of global warming on grasshoppers – Recent colonization of quarries in the ‘Westfälische Bucht’ (North West Germany) by the endangered Blue Sand-Grasshopper ( Sphingonotus caerulans)

Some species are known to benefit from global warming. This is especially true for thermo¬philous and mobile species such as the endangered Blue Sand-Grasshopper (Sphingonotus caerulans ). Since the early 1990s it has expanded its range in Central Europe. The study presented analyzed the habitat preferences ofS. caerulans in quarries of the Westfälische Bucht focusing on the drivers of successful colonization.

In the Westfälische Bucht potential habitats ofS. caerulans have been very rare and mostly highly isolated. In 2016, however,S. caerulans was found in 9 out of 18 limestone quarries investigated in the study area. The results of the study allow the conclusion that the recent range expansion ofS. caerulans in North West Germany has been driven by climate warming. Key factors for the colonization of quarries byS. caerulans were (i) a sufficient area size of pioneer vegetation and (ii) a low distance to potential founder populations in the Ruhr area.

Today, quarries are of prime importance for biodiversity conservation in the intensively used Central European landscapes where early successional stages have become rare. Due to a slow successional development quarries are usually characterized for many years or even decades by large areas of early successional stages and their characteristic species assemblages, even after mining activities or other types of disturbance have ceased.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Der aktuelle Rückgang der Biodiversität hat ein dramatisches Ausmaß erreicht. Gegenwärtig sind die Aussterberaten von Pflanzen- und Tierarten um den Faktor 1 000 höher, als es natürlicherweise zu erwarten wäre (De Voset al. 2014). Trotz großer Anstrengungen des Naturschutzes setzt sich die Erosion der Artenvielfalt fort. Entsprechend warnen beispielsweiseBarnoskyet al. (2011) vor einem sechsten Massenartensterben. Als Hauptverursacher gilt der Mensch, insbesondere durch Änderungen der Landnutzung hat er erheblich zum Rückgang der Artenvielfalt beigetragen (Salaet al. 2000). Der Landnutzungswandel hat den Verlust von Habitaten sowie die Fragmentierung und Degradation der verbliebenen Habitate zur Folge (Fartmann2017).

Seit Ende des letzten Jahrtausends steht zudem zunehmend die Bedeutung des ebenfalls anthropogenen Klimawandels für den Rückgang der Biodiversität im wissenschaftlichen Fokus (Streitbergeret al. 2016a). Es wird davon ausgegangen, dass der Einfluss des Klimawandels zukünftig sogar den von direkten Lebensraumveränderungen übertreffen wird. Bis Mitte dieses Jahrhunderts ist aufgrund des Klimawandels eine Abnahme der mitteleuropäischen Artenvielfalt um bis zu 30 % vorhergesagt (Thomaset al. 2004).

Es gibt aber auch Gewinner des Klimawandels. Hierzu zählen viele thermophile und gleichzeitig mobile Arten (Streitbergeret al. 2016a, b;Warrenet al. 2001). Sie breiten sich zunehmend nach Norden und in höhere Lagen aus. Unter den poikilothermen Insekten weisen beispielsweise Libellen und Heuschrecken viele Profiteure des Temperaturanstiegs auf, die ihr Areal erweitern konnten (Behrenset al. 2009,Conzeet al. 2010,Distelet al. 2010, Fischeret al. 2016,Ott2010,Pfeifer2012,Poniatowski & Fartmann2011b,Streitbergeret al. 2016a, b).

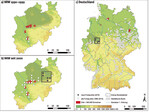

Die Blauflügelige Sandschrecke ( Sphingonotus caerulans Linnaeus, 1767) ist ein holomediterranes Faunenelement (Abb. 1) (Detzel1998, Pfeiferet al. 2011). Das Verbreitungsgebiet der wärmeliebenden Art reicht von der Iberischen Halbinsel bis nach Westasien (Pfeiferet al. 2011). Im Norden verläuft die Arealgrenze durch Südfinnland und im Süden durch Nordafrika. In Mitteleuropa kommt S. caerulans nur in sommerwarmen Regionen vor (Ingrisch1981). Entsprechend befinden sich die Verbreitungsschwerpunkte innerhalb Deutschlands in den tieferen Lagen Südwest-Deutschlands und im Nordosten des Landes (Fischeret al. 2016,Maaset al. 2002).

Sphingonotus caerulans ist eine gut flugfähige Pionierart, die sehr trockene und vegetationsarme Habitate besiedelt (Detzel1998, Fischeret al. 2016,Pfeiferet al. 2011, Straube2013). Präferiert werden Lebensräume mit einer Vegetationsdeckung von unter 20 % (Altmoos2000, Fartmann1997, Straube2013). Im Vergleich zu vielen anderen Kurzfühlerschrecken hat S. caerulans einen vergleichsweise hohen Raumanspruch. Dauerhaft besiedelte Habitate sind in aller Regel durch eine Größe von mehr als 1 000 m² mit geeigneter Vegetationsstruktur gekennzeichnet (Straube2013). Zu den natürlichen Lebensräumen zählen offene Dünen sowie Sand- und Schotterbänke von Flüssen (Maaset al. 2002,Straube2013). An anthropogenen Habitaten werden militärische Übungsplätze, Sand- und Kiesgruben, Bergbaufolgelandschaften, Industriebrachen oder Gleisanlagen besiedelt (Altmoos2000, Klatt & Schilitz1997, Kronshage2009,Straube2013,Zechner & Fachbach2001). Aufgrund der Seltenheit von großflächig vegetationsarmen Lebensräumen in unserer heutigen Landschaft, zählt S. caerulans sowohl in Deutschland als auch Nordrhein-Westfalen (Fischeret al. 2016) zu den stark gefährdeten Tierarten.

Seit den 1990er-Jahren breitet sich S. caerulans zunehmend in Mitteleuropa aus (Fischeret al. 2016). Dies trifft auch für den ursprünglich eher durch vergleichsweise kühle Sommer gekennzeichneten atlantischen Nordwesten Deutschlands zu (Grein2010, Kronshage2009). In Nordrhein-Westfalen galt S. caerulans über Jahrzehnte als ausgestorben; die letzten Nachweise wurden 1941 in Westfalen erbracht (Kronshage2009). Nach über 50 Jahren wurde die Art 1994 erstmals wieder auf stillgelegten Gleisanlagen in Köln für das Bundesland nachgewiesen (Küchenhoff1994). Seit diesem Zeitpunkt hat sich S. caerulans entlang des Rheins und durch das Ruhrgebiet bis in die Westfälische Bucht in nordöstlicher Richtung ausgebreitet (Kronshage2009). Besiedelt werden hier heute Bahnanlagen, Halden und Industriebrachen (Hamann & Schulte2002, Kronshage2009). Im Jahr 2016 wurde S. caerulans erstmals in Steinbrüchen der südöstlichen Westfälischen Bucht nachgewiesen (Abb. 2).

Wie für eine Reihe anderer Heuschreckenarten belegt (s.o.), deutet auch bei S. caerulans Vieles auf eine Ausbreitung und Besiedlung der Steinbrüche aufgrund des Klimawandels hin. Dem schon lange bestehenden Gleisnetz kann hierbei möglicherweise eine wichtige Rolle zukommen, da es als Leitlinie für die Ausbreitung fungieren könnte und teilweise eine passive Ausbreitung durch Verschleppung über den Güterverkehr vermutet wird (Kronshage2009,Küchenhoff1996). Demgegenüber misstStraube(2013) der aktiven Ausbreitung durch Fliegen die größte Bedeutung bei S. caerulans zu. Er wies eine Kolonisation von Habitaten über eine Distanz von 23 km durch fliegende Tiere nach. Ein typischer Primärlebensraum von S. caerulans sind Flussauen (s.o.). Für viele Tierarten der Auen spielen Gewässer eine wichtige Rolle bei der Orientierung in der Landschaft und dem Auffinden geeigneter Habitate (Kriskaet al. 2009). Polarisiertes Licht – wie es etwa von Wasserflächen oder dunklen Schotterkörpern irisierend ausgeht (Kriskaet al. 2009) – kann von Heuschrecken gesehen werden (Bechet al. 2014). Wie für das Gros der aquatischen Insekten bekannt ist (Kriskaet al. 2009), scheint somit auch bei S. caerulans eine positive Polarotaxis durch Wasserflächen in Steinbrüchen, aber auch dunkle Gleiskörper denkbar (s. auchSpeck & Brenneisen2014). Im vorliegenden Beitrag soll erstmals eine detaillierte Analyse der Habitatpräferenzen von S. caerulans in Steinbrüchen der Westfälischen Bucht und der ausbreitungsbestimmenden Faktoren erfolgen.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst einen rechteckigen Ausschnitt (Ost-West-Erstreckung: 39 km, Süd-Nord-Erstreckung: 27 km) der südöstlichen Westfälischen Bucht (Nordwest-Deutschland: Nordrhein-Westfalen) mit einer Gesamtgröße von 1 063 km² (Abb. 2). Es hat eine Meereshöhe von 100 bis 200 m NN und wird durch die Stadtgebiete von Beckum im Westen (Kreis Warendorf) und Geseke im Osten (Kreis Soest) begrenzt. Das Klima ist subatlantisch mit einer Jahresmitteltemperatur von 9,3 °C und mittleren Jahresniederschlägen von 778 mm (Station Lippstadt-Bökenförde, jeweils langjähriges Mittel 1961–1990;DWD2016).

Das UG wird – wie die gesamte Westfälische Bucht – intensiv landwirtschaftlich genutzt. Potenziell geeignete Habitate für S. caerulans sind daher heute sehr selten und kommen nur stark isoliert in der Landschaft vor. Im UG zählen hierzu insbesondere Steinbrüche. Aufgrund oberflächennah anstehender kalkiger Sand- und Mergelkalksteine (Rothe2006) existieren großflächige, durch die Zementindustrie genutzte Steinbrüche seit mindestens 145 Jahren (Grothues2007, HeidelbergCement 2009).

2.2 Versuchsdesign

Zur Analyse der Temperatur- und Niederschlagsentwicklung von 1991 bis 2015 im UG wurden Monatswerte für die Station Lippstadt-Bökenförde ausgewertet und dem langjährigen Mittel (1961 bis 1990) gegenübergestellt (DWD 2016).

Im Sommer 2016 wurden in 18 zufällig ausgewählten Kalksteinbrüchen im UG (Stadtgebiet Beckum: n = 6, Erwitte: n = 3, Anröchte: n = 3, Geseke: n = 6) die Habitatqualität und Konnektivität sowie das Vorkommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke ( Oedipoda caerulescens ) und Blauflügeligen Sandschrecke ( S. caerulans ) untersucht. Das Alter der besiedelten Steinbruchbereiche wurde bei den Betreibern erfragt. Anhand digitaler Luftbilder wurde die Größe des jeweiligen Steinbruchs sowie die Flächenausdehnung von vegetationsfreien Bereichen (Vegetationsdeckung < 2,5 %), Pioniervegetation (Vegetationsdeckung: 2,5 bis 20,0 %, Abb. 3) als präferierten Sphingonotus -Habitaten, fortgeschrittenen Sukzessionsstadien (Vegetationsdeckung: > 20,0 %) und Wasserflächen als potenziell wichtigen Landmarken für S. caerulans mittels ArcGis 10.4.1 berechnet. Zudem wurde die Entfernung des jeweiligen Steinbruchs zur Südwestspitze des UG (51,571419 N; 7,978608 E; = der der vermuteten Quellpopulation am nächsten gelegene Punkt), zum nächsten Gleiskörper und zur nächsten von S. caerulans besiedelten Fläche anhand digitaler Luftbilder ausgemessen. Zur Ermittlung des nächsten Sphingonotus- Vorkommens wurden alle potenziell geeigneten Habitate (Bahnhöfe, Industriebrachen und Steinbrüche) im Umkreis um einen untersuchten Steinbruch solange abgesucht, bis die nächstgelegene Population entdeckt wurde.

Die Erfassung der beiden Ödlandschreckenarten erfolgte von Anfang August bis Mitte September zwischen 10.00 und 17.00 Uhr bei sonnigem Wetter und Temperaturen über 15 °C durch Abgehen aller potenziell geeigneten Habitate innerhalb des jeweiligen Steinbruchs. Entdeckte Individuen wurden per Hand oder Kescher gefangen und nachFischeret al. (2016) im Gelände bestimmt. Konnte bei den ersten Begehungen keine oder nur eine der beiden Arten gefunden werden, erfolgte im Abstand von zwei Wochen eine weitere Untersuchung.

2.3 Statistische Auswertung

Für den Vergleich unabhängiger Stichproben diente aufgrund von Normalverteilung und Varianzhomogenität der t-Test. Bei nicht vorhandener Normalverteilung wurde der Mann-Whitney U-Test angewendet. Nominale Daten (Abbautätigkeit, Vorkommen von Gewässern) wurden mittels Fisher‘s Exakt-Test getestet.

Die Umweltfaktoren, die das Vorkommen von S. caerulans (Präsenz/Absenz) in den Steinbrüchen erklären wurden durch ein binomiales generalisiertes Modell (GLM) ermittelt. Um eine Überanpassung ( overfitting ) zu vermeiden, wurden interkorrelierte Variablen (Spearman Rangkorrelationskoeffizient [rs]: |rs| > 0,6) vorher entfernt. Die Größe der Steinbrüche war mit der Flächenausdehnung der Wasserfläche (rs= 0,78, P < 0,001), an Pioniervegetation (rs= 0,71, P < 0,001) und fortgeschrittenen Sukzessionsstadien (rs= 0,76, P < 0,001) korreliert. Die Wasserfläche war darüber hinaus mit der Fläche fortgeschrittener Sukzessionsstadien (rs= 0,62, P < 0,001) korreliert. Sowohl die Steinbruchgröße als auch die Größe der Wasserflächen wurden daher nicht in den GLM verwendet. Von den verbliebenen Variablen wurden darüber hinaus nur diejenigen für ein Gesamtmodell genutzt, die in einem Einzel-GLM einen signifikanten Einfluss auf das Vorkommen von S. caerulans hatten. Dies waren die Fläche an Pioniervegetation und die Distanz zur SW-Spitze des UG. Die statistischen Analysen wurden mittels SigmaPlot 13.0 bzw. R 3.3.1 (GLM) durchgeführt.

3 Ergebnisse

3.1 Klimaänderung

Im Zeitraum von 1991 bis 2015 lagen die mittleren Jahres- und Sommertemperaturen (April bis September) um 1,0 °C bzw. 1,1 °C über denen des langjährigen Mittels von 1961 bis 1990 und unterschieden sich signifikant von diesem (Abb. 4). Für die mittleren Niederschlagsmengen konnte dagegen sowohl für das Jahr als auch den Sommer kein Unterschied zwischen den Perioden 1961 bis 1990 und 1991 bis 2015 festgestellt werden.

3.2 Habitatpräferenzen und ausbreitungsbestimmende Faktoren

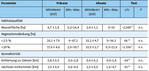

Im Jahr 2016 konnte S. caerulans in 9 der 18 untersuchten Kalksteinbrüche und drei (Beckum, Erwitte und Geseke) der vier untersuchten Stadtgebiete gefunden werden. Obwohl sich im Westen des UG (Stadtgebiet Beckum) mit sechs untersuchten Steinbrüchen nur ein Drittel aller untersuchten Steinbrüche befand, entfiel mehr als die Hälfte aller Funde (n = 5) auf diesen Raum. Oedipoda caerulescens wurde nur in einem Steinbruch im Osten des UG (Stadtgebiet Geseke) nachgewiesen. Innerhalb der Steinbrüche konnten die Tiere nahezu ausnahmslos in Abschnitten mit Pioniervegetation (Vegetationsdeckung: 2,5 bis 20,0 %) gefunden werden.

Durch S. caerulans besiedelte Steinbrüche waren durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: Sie befanden sich – bis auf einen Steinbruch – noch im Abbau und wiesen immer Gewässer auf (Tab. 1). Die Steinbrüche hatten eine minimale Größe von 17,4 ha (Abb. 5); meist waren sie jedoch deutlich größer mit einer mittleren Flächenausdehnung (± Standardfehler) von 55,7 ± 11,5 ha. Die Steinbruchgewässer waren im Minimum 0,2 ha und im Mittel 6,7 ± 1,8 ha groß (Tab. 2). Pioniervegetation hatte eine minimale Flächenausdehnung von 1,4 ha; im Durchschnitt waren es 5,4 ± 1,3 ha (Abb. 5). Die besiedelten Steinbruchabschnitte waren im Minimum erst vor zwei Jahren und im Maximum vor 20 Jahren durch Gesteinsabbau entstanden. Das mittlere Alter betrug 9,8 ± 1,9 Jahre. Die Entfernung zu Gleiskörpern war meist gering mit einer Wertespanne von 0,0 bis 2,8 km und einem Mittel von 0,8 ± 0,3 ha (Tab. 2). Das nächstgelegene Vorkommen von S. caerulans befand sich immer in einem Steinbruch und war 0,6 bis 9,0 km entfernt.

Durch S. caerulans besiedelte Steinbrüche waren signifikant größer und durch mehr Fläche an Pioniervegetation gekennzeichnet als unbesiedelte Steinbrüche (Abb. 5). Zudem waren Steinbrüche, die näher an der Südwestspitze des UG und damit den vermutlichen Quellpopulationen liegen, deutlich häufiger von S. caerulans besiedelt als weiter entfernte Steinbrüche (Abb. 5). Die übrigen erhobenen Umweltparameter unterschieden sich nicht zwischen besiedelten und unbesiedelten Steinbrüchen (Tab. 1 und 2).

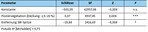

Das Vorkommen von S. caerulans in Steinbrüchen wurde ebenfalls am besten durch die Parameter Pioniervegetation und Entfernung zur Südspitze des UG erklärt (Tab. 3). Die Wahrscheinlichkeit eines Vorkommens von S. caerulans nahm mit der Flächenausdehnung der Pioniervegetation zu und mit der Entfernung von den vermuteten Quellpopulationen ab. Der Erklärungsgehalt des Modells war mit einem R²-Wert (McFadden) von 0,75 sehr hoch.

4 Diskussion

Die Westfälische Bucht wird intensiv landwirtschaftlich genutzt, potenziell geeignete Habitate sind für S. caerulans daher heute sehr selten und kommen nur stark isoliert in der Landschaft vor. Dennoch wurde S. caerulans im Jahr 2016 erstmals in neun von 18 untersuchten Kalksteinbrüchen der südöstlichen Westfälischen Bucht nachgewiesen. Somit schreitet die seit den 1990er-Jahren dokumentierte Wiederbesiedlung Nordrhein-Westfalens weiter voran. Die Ausbreitung von S. caerulans fällt in eine Periode, die durch deutlich höhere Temperaturen im Vergleich zum langjährigen Mittel (1961 bis 1990) im UG gekennzeichnet ist. Schlüsselfaktoren für die Besiedlung der Steinbrüche durch S. caerulans waren erstens eine ausreichende Fläche an Pioniervegetation (Vegetationsdeckung: 2,5 bis 20,0 %) in den Steinbrüchen und zweitens eine geringe Entfernung zur Südwestspitze des UG und damit den vermuteten Quellpopulationen im Ruhrgebiet und angrenzenden Gebieten.

Aus den letzten Jahrzehnten gibt es keine Hinweise für eine Zunahme geeigneter Habitate in Nordwestdeutschland und insbesondere im UG, die die rezente Ausbreitung von S. caerulans schlüssig erklären könnten. Eher das Gegenteil ist der Fall. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts und insbesondere nach dem 2. Weltkrieg ist ein dramatischer Verlust geeigneter Habitate – wie offenen Dünen- und Heidelandschaften – und eine zunehmende Fragmentierung der verbliebenen Lebensräume festzustellen (z.B.Heckenroth1985, Krügeret al. 2014). Entsprechend starb S. caerulans sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im westlichen und mittleren Niedersachsen bis 1950 aus (Grein2010, Kronshage2009). Auch für die aktuellen Habitate der Art – Bahnanlagen, offene Halden und Industriebrachen (Hamann & Schulte2002,Kronshage2009) sowie Steinbrüche (diese Studie) – hat keine auffällige Flächenzunahme stattgefunden.

Eine Ausbreitung von S. caerulans aufgrund des klimawandelbedingten Temperaturanstiegs ist dagegen die wahrscheinlichste Erklärung. Im Zeitraum von 1991 bis 2015 lagen die mittleren Jahres- und Sommertemperaturen um 1,0 °C über denen des langjährigen Mittels von 1961 bis 1990. Höhere Temperaturen begünstigen eine erfolgreiche Embryonal- sowie Larvalentwicklung bei Heuschrecken – insbesondere bei stark thermophilen Arten wie S. caerulans – und führen somit zu hohen Populationsdichten (z.B.Poniatowski & Fartmann2011b). Hohe Populationsdichten (Dichtestress) sind wiederum ein wichtiger Auslöser für Wanderbewegungen (Poniatowski & Fartmann2011a). Darüber hinaus korreliert die Flugaktivität bei S. caerulans – nachStraube(2013) die wichtigste Form der Ausbreitung der Art – ebenfalls mit der Temperatur. Die Ausbreitung von S. caerulans aufgrund der klimawandelbedingten Temperaturzunahme steht damit im Einklang zu Beobachtungen bei anderen thermophilen Heuschreckenarten in Mitteleuropa (Behrenset al. 2009,Distelet al. 2010,Fischeret al. 2016,Pfeifer2012,Poniatowski & Fartmann2011b,Streitbergeret al. 2016a, b).

Damit ein Steinbruch durch S. caerulans besiedelt wird, muss er eine ausreichend große Fläche an Pioniervegetation mit einer Vegetationsdeckung von 2,5 bis 20,0 % aufweisen. In dieser Studie waren dies im Minimum 1,4 ha. Die vorliegenden Ergebnisse decken sich sehr gut mit den aus der Literatur bekannten Präferenzen für Lebensräume mit einer spärlichen Vegetationsdeckung und den für eine Kurzfühlerheuschrecke gleichzeitig vergleichsweise hohen Raumansprüchen (Altmoos2000, Fartmann1997, Straube2013).

Wie die vorliegende Studie belegt, können die Habitatstrukturen in Steinbrüchen bereits zwei Jahre nach Gesteinsabbau für die Art geeignet sein. Aufgrund der erst langsam in den Steinbrüchen einsetzenden Bodenbildung ist die Sukzessionsgeschwindigkeit auch ohne Störungen äußerst gering (Novák & Prach2003, Schulz & Wiegleb2000). Entsprechend konnten wir eine Besiedlung von Steinbruchbereichen feststellen, die bis zu 20 Jahre alt waren.

Oedipoda caerulescens breitet sich aktuell ebenfalls in Nordwestdeutschland aus (Fischeret al. 2016,Hamann & Grein2010, Schulte2002). Die Art ist aber weniger thermophil und hat einen geringeren Raumanspruch als S. caerulans (Altmoos2000, Fartmann1997, Straube2013). Zudem besiedelt O. caerulescens im Vergleich zu S. caerulans – mit der die Art teilweise syntop vorkommt – auch Habitate mit höherer Vegetationsdeckung. Da neben Flächen mit Pioniervegetation, zusätzlich meist großflächig Habitate mit höherer Vegetationsdeckung in allen Steinbrüchen vorhanden waren (Tab. 2), dürften in den Steinbrüchen deutlich bessere Habitatbedingungen zur Etablierung von O. caerulescens als von S. caerulans bestanden haben. Dennoch konnte O. caerulescens nur in einem Steinbruch nachgewiesen werden.

Für die deutlich unterschiedlichen Besiedlungsmuster der beiden Ödlandschrecken in den Steinbrüchen dürfte deren gegensätzliche Mobilität der Hauptgrund sein. NachStraube(2013) breiten sich beide Arten vor allem durch Fliegen aus. Die fliegend zurückgelegten Distanzen sind bei S. caerulans allerdings viel größer. Hohe Temperaturen und leichter Wind begünstigen die Ausbreitung von S. caerulans durch Fliegen. Unter solchen Bedingungen konnteStraube(2013) Nonstop-Flüge von mehr als 100 m beobachten. Maximal konnte er die Überbrückung einer Distanz von 23 km durch Fliegen nachweisen. Die maximale Distanz zum nächsten Vorkommen in unserer Studie betrug 9,0 km. Der Verschleppung misstStraube(2013) bei S. caerulans nur eine geringe Bedeutung für die Besiedlung neuer Habitate zu, da beispielsweise die Eier von S. caerulans – im Gegensatz zu denen von Oedipoda caerulescens – nicht durch eine Gelegehülle gegenüber mechanischen Belastungen geschützt sind.

Neben einer ausreichenden Fläche an Pioniervegetation war eine geringe Entfernung zur Südwestspitze des UG der zweite Schlüsselfaktor für die Besiedlung der Steinbrüche durch S. caerulans . Dies lässt sich durch das dichte Netz geeigneter Quellpopulationen (Kronshage2009) im südwestlich des UG gelegenen Ruhrgebiet und angrenzenden Gebieten erklären. Für die Besiedlung des UG aus südwestlicher Richtung dürften nicht nur die großen Quellpopulationen eine wichtige Rolle gespielt haben, sondern auch die vorherrschende Windrichtung (Südwest) (Bürger2003). NachStraube(2013) nutzt S. caerulans den Wind aktiv für die Ausbreitung; entsprechend erfolgt diese auch besonders intensiv in Windrichtung.

In der vorliegenden Studie ließen sich keine Unterschiede zwischen Präsenz- und Absenz-Steinbrüchen hinsichtlich der Parameter Entfernung zu Gleisen, Vorkommen von Gewässern und Wasserfläche feststellen. Die Entfernung besiedelter Steinbrüche zu den nächsten Gleisen war meist gering mit 0,8 km im Mittel (Maximum: 2,8 km) und Wasserflächen waren in allen besiedelten Steinbrüchen vorhanden. Es erscheint daher weiterhin denkbar, dass Bahnstrecken als Trittsteine und Leitlinien bei der Ausbreitung von S. caerulans fungieren können. Auch Gewässer könnten bei der Orientierung von S. caerulans in der Landschaft eine Rolle spielen. Ebenso ist die Bedeutung der Polarotaxis bei der Ausbreitung weiterhin ungeklärt. Zu diesen Punkten besteht weiterer Forschungsbedarf.

Die vorliegende Studie zeigt deutlich, dass die aktuelle Ausbreitung von S. caerulans in Nordwestdeutschland die Folge des klimawandelbedingten Temperaturanstiegs ist. Im Gegensatz zu O. caerulescens kann S. caerulans auch stark isolierte Habitate – vermutlich vor allem fliegend unter Ausnutzung des Windes – besiedeln. Damit Steinbrüche potenziell für die Kolonisation geeignet sind, müssen sie ausreichend große Flächen mit Pioniervegetation aufweisen.

Dank

Wir danken herzlich dem Unternehmen HeidelbergCement AG und der Stadt Beckum für die jeweiligen Betretungsgenehmigungen. Darüber hinaus gilt unser Dank Felix Helbing für das Erstellen der Verbreitungskarten, Nadine Zeuner für einen Literaturhinweis und Klaus Handke für Anmerkungen zum Manuskript.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführlicher Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode NuL2231) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Steinbrüche stellen in der heute intensiv genutzten Landschaft Mitteleuropas mit einem Mangel an frühen Sukzessionsstadien wichtige Lebensräume für den Schutz der Biodiversität dar. Aufgrund der sehr geringen Sukzessionsgeschwindigkeit sind Steinbrüche auch nach Einstellung des Gesteinsabbaus oft über Jahre und Jahrzehnte – auch ohne weitere Störungen – durch das Vorkommen früher Sukzessionsstadien mit ihren typischen Arten gekennzeichnet. In der vorliegenden Studie wurdeS. caerulans beispielsweise noch in Steinbruchabschnitten nachgewiesen, in denen der Abbau 20 Jahre zurücklag. Eine Verfüllung, Rekultivierung oder Aufforstung stillgelegter Steinbrüche mit Vorkommen wertgebender Arten – wie immer noch in Planungen vorgesehen – sollte unbedingt unterbleiben. Vielmehr sollte die progressive Sukzession in den Steinbrüchen durch regelmäßiges Management (z.B. Beweidung, Entbuschung) unterbunden werden.

Kontakt

Marcel Kettermann arbeitet an der Universität Osnabrück als wissenschaftliche Hilfskraft in der Abteilung für Biodiversität und Landschaftsökologie. Studium der Biowissenschaften (B. Sc. und M. Sc.) mit Schwerpunkt Ökologie, Evolution und Verhalten an der Universität Osnabrück. Interessen und Forschungsschwerpunkte: Tierökologie und Entomologie sowie die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Tieren; speziell Ökologie von Libellen, Heuschrecken, Laufkäfern und Wildbienen.

> mkettermann@uni-osnabrueck.de

Prof. Dr. Thomas Fartmann ist Ökologe und Biogeograph und leitet die Abteilung für Biodiversität und Landschaftsökologie an der Universität Osnabrück. Forschungs- und Lehrschwerpunkte: Auswirkungen des rezenten Landnutzungs- und Klimawandels auf die Biodiversität (Global Change Ecology ), Störungsökologie (Disturbance Ecology ) und Renaturierungsökologie (Restoration Ecology ) Autor von mehr als 160 wissenschaftlichen Publikationen – darunter 60 ISI-Artikel und zehn Bücher – zur Tierökologie, Vegetationsökologie und Naturschutzbiologie.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.