Landnutzungsveränderungen am Spitzberg bei Tübingen

Abstracts

Am Spitzberg bei Tübingen hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts ein gravierender Wandel der Landschaft vollzogen. Ziel der Studie war es, das Ausmaß dieser Veränderungen zu untersuchen und zu prüfen, inwiefern diese Einfluss auf Populationen von Tagfalter- und Widderchenarten der Wälder und des Offenlands ausübten. Dazu wurden historische Luftbilder, Landschaftsaufnahmen und Angaben zu Tagfalter- und Widderchenarten analysiert und mit aktuellen Aufnahmen und Daten verglichen.

Besonders auffällig zeichneten sich eine Zunahme verbuschter Flächen bei starker Verdichtung des ehemals offenen Waldes sowie eine Abnahme vormals intensiv beweideter Flächen ab. Aufgrund dieser Veränderungen nahm der Reichtum an Tagfalter- und Widderchenarten in den letzten 100 Jahren um 33 % von 102 bisher festgestellten auf 69 Arten ab.

Um die Populationen der noch vorhandenen Arten zu stärken und eine Rückkehr verschwundener Arten zu begünstigen, sind Pflegemaßnahmen notwendig. Hierbei kann die historische Landschaftsbildanalyse Anhaltspunkte liefern. Besonders wichtig erscheint es, lichte Strukturen und Freiflächen durch Mittelwaldnutzung mit Waldweide in den heute dichten Wäldern zu ermöglichen, den Anteil an verbuschten Flächen im Offenland deutlich zu reduzieren und die vormals vielfältige Nutzung des Offenlands sowohl mit extensiv gemähten als auch intensiv beweideten Flächen mittels Hütetechnik wiederherzustellen.

Land-use changes at the Spitzberg near Tübingen and its impact on butterflies and burnet moths

In the course of the 20th century, the land-use has severely changed around the wooded mountain ridge “Spitzberg” close to Tübingen. This study examines the extent of these changes and deals with the question of how these changes had an impact on populations of forest and non-forest butterfly and burnet species. Therefore, historical and actual aerial photographs, landscapes photographs and species records at the Spitzberg were compared. Considerably, intensively grazed meadows have decreased; percent cover of areas overgrown with trees and bushes has increased as well as forest free enclaves within the forest have almost disappeared. Because of these habitat changes richness of butterfly and burnet species decreased by about 33 % in the last 100 years from 102 species recorded in former times to 69 species up to now. To bolster the populations of the remaining species and to endorse the possible return of vanished species landscape management measures have to be performed. Especially, areas of coppiced forests with standards and wood pasture should be established, the share of woodlands within the former open landscape should be decreased and extensively used hay meadows and intensively grazed meadows using shepherds should be established in order to increase habitat heterogeneity.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In Kulturlandschaften fanden seit dem frühen 19. Jahrhundert und insbesondere dem 20. Jahrhundert bemerkenswerte Veränderungen hinsichtlich der Landnutzung und strukturellen Ausstattung als Folge von Flurneuordnung, Industrialisierung und Urbanisierung statt (Benderet al. 2005,Küster2010). Landwirtschaftlich genutzte Flächen unterliegen je nach Standorteigenschaften der Intensivierung als auch der Aufgabe der Nutzung. Die Nutzungsaufgabe und eine darauf folgende sukzessive Bewaldung ist heute auf vielen Standorten gegenwärtig, insbesondere betrifft dies die Grenzertragsstandorte mit aus agrarischer Sicht schlechten Bodenqualitäten oder erschwerten Nutzungsbedingungen (Gellrichet al. 2007,MacDonaldet al. 2000). Als Folge des einschneidenden Nutzungswandels in vielen historischen Kulturlandschaften ist eine starke Veränderung von Flora und Fauna zu verzeichnen. Lebensräume, die ursprünglich eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt offener Standorte beherbergten, können sich in wenigen Jahren zu geschlossenen, durchschnittlichen oder artenarmen Waldlebensräumen entwickeln (Anthelmeet al. 2001), an denen nach Maßstäben der Biodiversitätssicherung keinerlei Mangel besteht.

Um die landschaftlichen Veränderungen zu dokumentieren und zu quantifizieren, bieten sich Methoden der Fernerkundung (Hansenet al. 2013,Unteneckeret al. 2016) oder die Analyse historischer Landschaftsfotografien an (Benderet al. 2005,Jürging & Schmida2005,Stützer2005). So können in Deutschland mit historischen Luftbildern je nach Verfügbarkeit Landnutzungsveränderungen der letzten 70 bis 90 Jahre analysiert werden (Neudecker2011). Allerdings sind ältere Aufnahmen, z.B. von Anfang des 20. Jahrhunderts, nur für wenige Landschaften Deutschlands erhältlich. Ähnlich schwierig ist es, möglichst umfassende und aussagekräftige Daten zur Tier- oder Pflanzenwelt aus diesem Zeitraum zu erhalten, die einen Vergleich mit aktuelleren Aufnahmen ermöglichen. Beispiele zu Tagfaltern existieren aus Wuppertal (Laussmannet al. 2010) und aus dem Diemeltal (Fartmann2004).

In der nachfolgend vorgestellten Studie wird der Spitzberg betrachtet (Abb. 1), der am Rand des Neckartals bei Tübingen-Hirschau im Landkreis Tübingen (Baden-Württemberg) liegt. Auf diesem Keuper-Höhenrücken befindet sich an seinem südwestlichen Ende die Wurmlinger Kapelle, die schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts ein beliebtes Landschaftsmotiv für zahlreiche Fotografien, Postkarten und Gemälde ist. Ebenso ist die Tier- und Pflanzenwelt des Spitzbergs mit rund 2 000 aufgeführten Tier- und 4 000 Pflanzenarten durch die Arbeit vonMülleret al. (1966) gut dokumentiert.

Durch die historische Nutzung, seine geographische Lage sowie die besonderen klimatischen und geologischen Verhältnisse hat sich auf dem Spitzberg eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen entwickelt. Insbesondere die trockenwarmen Offenlandstandorte an den steilen Südhängen mit Halbtrockenrasen, thermophilen Saum- und Gebüschgesellschaften und Trockenmauern, aber auch Wacholderheiden bieten Schmetterlingen gute Lebensbedingungen. Diese Lebensräume beherbergen jeweils ihre eigenen charakteristischen Arten, was insgesamt zu einer hohen Artenvielfalt führte (Regierungspräsidium Tübingen 2006). So sind nachKaufmann&Schmid(1966) historisch 410 Arten von Großschmetterlingen am Spitzberg nachgewiesen.

Ziel dieser Studie ist es, Landschaftsveränderungen des Spitzbergs und die damit verbundenen Veränderungen der Tagfalterfauna mit historischen und aktuellen Daten aufzuzeigen und zu quantifizieren. Mit Hilfe von Luftbildern soll die Veränderung der Landnutzung für einen Teilbereich des Spitzberges untersucht werden. Zusätzlich wird mit Hilfe der vergleichenden Landschaftsfotografie der Landschaftswandel im 20. und 21. Jahrhundert am Spitzberg analysiert. Ursachen, die zur Veränderung der Tagfalterfauna geführt haben könnten, werden diskutiert.

2 Methode

2.1 Untersuchungsgebiet

Der zwischen Neckar- und Ammertal gelegene Spitzberg beginnt im Osten in Tübingen und verläuft bis zum kapellengekrönten Wurmlinger Berg im Westen, dem mit 475 m höchsten Punkt des insgesamt 8 km langen Berges. Eine rund 4 km lange bewaldete Fläche bildet den größtenteils aus Stubensandstein bestehenden Rücken des Berges, der sich gegen Westen langsam zuspitzt. Ein Sattel, etwa 100 m über dem Neckar gelegen, begrenzt dort den Spitzberg und leitet hinüber zur Erhebung der Wurmlinger Kapelle (Mülleret al. 1966). Der Spitzberg ist durch ein relativ warmes Klima geprägt mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 9 °C und Niederschlägen um 740 mm. Die Klimagunst wurde seit dem 13. Jahrhundert in großem Umfang an allen südexponierten Hanglagen zum Anbau von Wein (zeitweise auch Hopfen) genutzt (Regierungspräsidium Tübingen 2006). Dazu wurden mit aufwändigen Steinmauern am gesamten Südhang von Wurmlingen bis Tübingen Terrassen gebaut.

Die früher intensiv weinbaulich genutzten Flächen wurden nach dem Dreißigjährigen Krieg nur noch in geringem Umfang genutzt und fielen seit Ende des 19. Jahrhunderts brach, wurden als Weide genutzt oder in Obstwiesen umgewandelt (Regierungspräsidium Tübingen 2006). In den Talniederungen wird sowohl Ackerbau als auch Grünlandwirtschaft betrieben. Der naturschutzfachlich wertvollste Teil im Süden und Südosten wurde 1980 als Naturschutzgebiet „Hirschauer Berg“ und 1990 als Naturschutzgebiet „Spitzberg Ödenburg“ ausgewiesen, um die trockenheits- und wärmeliebende Flora und Fauna unter Schutz zu stellen. Der westliche und südliche Teil des Spitzberges gehören zudem zum FFH-Gebiet „Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar“.

2.2 Luftbildanalyse

Zwei Luftbilder des westlichen Teils des Spitzbergs einschließlich des Kapellenberges vom 18.04.1945 und 02.05.2007 wurden mit Hilfe des GIS-Programms ArcMap 10.2.2 der Firma ESRI georeferenziert, um anschließend die Landnutzungstypen (1) Wald, (2) Obstwiese, (3) Weinbau und (4) gehölzbestandene Flächen außerhalb des Waldes für eine Fläche von 219 ha für beide Jahre zu digitalisieren. Durch einen Vergleich der Landnutzungsanteile konnten Aussagen über deren Veränderungen getroffen werden.

2.3 Analyse von Fotografien

Zahlreiche alte Postkarten von E. Märkle aus Rottenburg-Wurmlingen, dem Stadtarchiv Rottenburg und ausMüller(1966) wurden gesichtet und im Hinblick auf deren Aussagekraft zur Landschaftsveränderung ausgewählt. Um einen Vergleich mit den historischen Fotografien anstellen zu können, wurde ein aktuelles Bild mit dem gleichen Ausschnitt am möglichst gleichen Standort der historischen Fotografie erstellt.

2.4 Daten zu den Tagfaltern

Um die Veränderungen der Tagfalter zu analysieren, wurden zum einen die historischen Angaben vonKaufmann&Schmidt(1966) herangezogen und zum anderen eigene Beobachtungen und Erfassungen der Tagfalterfauna am Spitzberg zwischen 2013 und 2017 ausgewertet. Überwiegend stammen diese aktuellen Daten aus systematischen Kartierungen nach den Standards des Tagfaltermonitorings Deutschland (Kühnet al. 2014) aus den Jahren 2015 bis 2017, die entlang von zwei insgesamt 1 050 m langen Transekten im westlichen Teil des Spitzberges durchgeführt wurden. Ebenso wurden Zufallsbeobachtungen herangezogen, die im Rahmen von über 120 Begehungen im Bereich des gesamten Spitzbergs zwischen 2013 und 2017 stattfanden. Zusätzlich erfolgten systematische Erfassungen nachHermann(2007) im Spätsommer, Herbst und Winter 2016, um Arten der Gattungen Limenitis, Apatura, Thecla, Favonius und Satyrium anhand ihrer überwinternden Präimaginalstadien nachzuweisen.

Um Hinweise zur Klimasensitivität der Arten zu erhalten, wurden die Prognosen zur klimabedingten Veränderung der Verbreitung der europäischen Tagfalter vonSetteleet al. (2008) herangezogen.

3 Ergebnisse

3.1 Veränderungen der Landnutzung

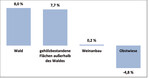

Im Bereich der ausgewerteten Fläche ergaben sich starke Veränderungen der Landnutzung (Abb. 2). Vor allem hat sich der Flächenanteil des Waldes und der Anteil gehölzbestandener Flächen außerhalb des Waldes erhöht und der der Obstwiesen reduziert.

Die Waldfläche des Spitzbergs war 1945 geprägt durch einen hohen Anteil an Freiflächen unterschiedlicher Größe innerhalb des heute geschlossenen Waldes (Abb. 3). Auf wenigen Flächen vor allem am südlichen Rand hat der Wald gegenüber 1945 abgenommen. Bis auf eine kleine Freifläche im nordöstlichen Bereich sind die meisten Waldbereiche, die in 1945 noch offen waren, zugewachsen. Luftbilder für den untersuchten Bereich von Google Earth aus 2016 zeigen für die vier untersuchten Landnutzungstypen kaum Veränderung seit 2007.

3.2 Foto- und Postkartenvergleich

Die Bilderpaare verdeutlichen in chronologischer Abfolge, wie sich der Kapellenberg und der Spitzberg verändert haben (Abb. 4 bis 7). Weinbau, Obstwiesen, extensiv genutzte Grünland-Bereiche und durch intensive Schafbeweidung genutzte Flächen prägten lange Zeit das Landschaftsbild des Spitzbergs. Auffällig ist die Zunahme des Gehölzbewuchses, sowohl durch Obstbäume als auch durch die Verbuschung ungenutzter Grundstücke. Die früher ausgeprägten Terrassen am Spitzberg sind nicht mehr so deutlich erkennbar. Die krautige Vegetation wirkt in manchen Bereichen niedriger (Abb. 5a), sowohl offene Bodenstellen unterhalb der Kapelle als auch Grundstücke mit hoher krautiger und eher extensiver Nutzung sind um 1950 erkennbar (Abb. 7a). Auf den Vergleichsfotos aus 2016 ist eine Zunahme der Gehölzbestände deutlich sichtbar (Abb. 4b-7b). Ebenso wirkt die krautige Vegetation auf den Bildern von 2016 in vielen Bereichen üppiger und weniger intensiv beweidet oder gemäht.

3.3 Veränderung der Tagfalterarten am Spitzberg

Für 34 von insgesamt 102 bisher am Spitzberg nachgewiesenen Tagfalter- und Widderchenarten konnte zwischen 2013 und 2017 kein Nachweis mehr erbracht werden (Abb. 8 und Tab. 1). Der Status von zehn Arten wird für den Spitzberg vonKaufmann&Schmid(1966) mit „überall“ angegeben. Jene Arten sind heute kaum oder nur noch sehr selten am Spitzberg anzutreffen. Daher wird für diese Arten eine starke Abnahme konstatiert. Elf weitere Arten, die vonKaufmann&Schmidt(1966) für den Spitzberg nicht genannt wurden, konnten seit 2013 für den Bereich des Spitzbergs neu nachgewiesen werden oder sie haben stark zugenommen.

Für 43 Arten wurde keine Veränderung festgestellt bzw. die Statusangabe vonKaufmann&Schmidt(1966) lässt keine Bewertung zu. Zusätzlich konnte eine mögliche Statusveränderung für die Zwillingsarten Hufeisenklee-Gelbling Colias alfacariensis und Weißklee-Gelbling Colias hyale und für den Schwarzkolbigen Braun-Dickkopffalter Thymelicus lineola und den Braunkolbigen Braun-Dickkopffalter Thymelicus sylvestris nicht bewertet werden, da beide Arten miteinander verwechselt werden können und damit keine ausreichende Datengrundlage für eine Bewertung existiert.

Von den Veränderungen sind sowohl Arten des Offenlands als auch der Wälder und Lichtungen betroffen. So sind 17 Tagfalter- und Widderchenarten am Spitzberg verschwunden, die offenes Grünland unterschiedlicher Nutzungsintensität und Feuchtigkeit als Lebensraum nutzen. Sieben dieser 17 Arten sind hierbei auf trocken-warme oligotrophe Vegetationsbestände mit hoher Beweidungsintensität und offenen Bodenpartien angewiesen. Dreizehn Arten sind vom Spitzberg verschwunden, die in offenen, lichtreichen Wäldern oder mageren Lichtungen leben. Zusätzlich haben die Bestände von zwei waldaffinen Arten stark abgenommen (Tab. 1).

4 Diskussion

4.1 Landnutzungsveränderung

Vorstehende Analyse von historischen und aktuellen Luftbildern des Spitzbergs bei Tübingen zeigt eine deutliche Veränderung der Landschaftszusammensetzung während des 20. und 21. Jahrhunderts. Besonders die Anteile des Waldes und der verbuschten Flächen erhöhten sich. Die Zunahme an Gehölzflächen ist ebenso für viele Regionen Baden-Württembergs gut dokumentiert, z.B. am Raichberg auf der Schwäbischen Alb (von Schnakenburg&Schmieder2008). Insgesamt stieg in Baden-Württemberg seit 1953 der Waldanteil um 4 % auf 38,4 % der Landesfläche (Bielinget al. 2008). Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich in anderen Regionen Europas ab. Insbesondere sind ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen von Grenzertragsstandorten in peripheren Räumen betroffen (Gellrichet al. 2007,MacDonaldet al. 2000).

Die Abnahme der Obstwiesen im Untersuchungsgebiet um 32 % fällt etwas geringer aus, als dies für die Gesamtfläche Baden-Württembergs geschätzt wurde. So sollen Obstwiesen hier seit 1960 um insgesamt 40 % abgenommen haben (Küpfer&Balko2010). Am Spitzberg ist die Abnahme von Obstwiesen zu etwa einem Viertel durch Siedlungserweiterungsflächen des Ortes Tübingen-Hirschau zurückzuführen. Zusätzlich sind heute zahlreiche verbuschte Flächen auf ehemaligen Obstwiesen zu finden.

Der Fotovergleich bestätigt die Landnutzungsveränderungen, die mit Hilfe der Luftbildauswertung ermittelt wurden. Darüber hinaus können über die Fotovergleiche wichtige Informationen zur Veränderung der Nutzungsintensität aufgezeigt werden. Auffällig ist der kleinräumige Wechsel zwischen vermutlich stark beweideten Grünländern, Acker- und Weinanbauflächen und weniger intensiv genutzten Wiesen. Dies ist heute am Spitzberg so nicht mehr feststellbar. Eine Schafbeweidung wird zwar am Nord- und Osthang der Wurmlinger Kapelle jährlich durchgeführt, entspricht aber nicht den auf Kalkmagerrasen früher üblichen zwei bis vier Beweidungsdurchgängen mittels Hütetechnik (Michell&Woike1994). Zahlreiche ehemals landwirtschaftlich genutzte Mähwiesen sind heute mit Gehölzen bestanden oder werden zur Offenhaltung gemulcht.

Diese Veränderung der Landschaft hatte gravierende Folgen vor allem auf jene Tagfalter, die lichte Wälder und offene Flächen als Lebensraum benötigen. 33 % der Arten, die Mitte des letzten Jahrhunderts am Spitzberg noch heimisch waren, konnten nicht mehr nachgewiesen werden. Dies entspricht in etwa den für diesen Zeitraum beobachteten Abnahmen in anderen Regionen, z.B. stelltenLaussmannet al. (2010) im Raum Wuppertal einen Verlust von 30 % der Tagfalterarten innerhalb von 50 bis 60 Jahren fest.

4.2 Ursachen der Bestandsveränderungen bei Tagfaltern und Widderchen

Landnutzungs- und Klimaveränderungen spielen als Ursache für Populationsveränderungen bei den Tagfaltern und Widderchen eine entscheidende Rolle (Bubováet al. 2015,Setteleet al. 2008). Daher wird anhand von Beispielen deren Bedeutung für den Untersuchungsraum nachfolgend diskutiert.

4.2.1 Einfluss der Klimaveränder

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.