Entwicklungsperspektiven für die Naturparkplanung

Abstracts

Naturparkplanung ist ein wichtiger Baustein der Naturparkearbeit und kann nicht isoliert von anderen räumlichen Planungen erfolgen. Dieser Beitrag stellt auf Basis der Ergebnisse der Qualitätsoffensive Naturparke und einer 2017 durchgeführten Befragung der Naturparke einen Überblick zum derzeitigen Stand der Naturparkplanung in Deutschland dar.

Anschließend werden einige ausgewählte Aspekte genauer beleuchtet. Dabei geht es insbesondere um die Bedeutung des Schutzgutes Landschaft, die Bedeutung von räumlichen Aussagen in Form von Karten und Plänen sowie das Zusammenspiel von Naturparkplanung und anderen räumlichen Planungen; dabei wird auch analysiert, welche Herausforderungen und Chancen sich aus diesem Zusammenspiel ergeben.

Auf Basis dieser Grundlagen werden verschiedene Empfehlungen für eine Weiterentwicklung der Naturparkplanung formuliert.+Development perspectives for nature park planning – Results of the “Nature Park Quality Campaign” and of a survey

Nature park planning is an essential element of the work of nature parks and cannot be carried out in isolation from other parts of spatial planning. The study provides an overview of the current state of nature park planning in Germany, based on the results of the “Nature Park Quality Campaign” and on interviews conducted in the German nature parks in 2017. Subsequently, the paper focusses on some selected aspects of nature park planning. These are the importance of landscape as a natural resource, the meaning of spatial statements in the form of maps and plans, the interaction of nature park planning with other spatial planning projects, and the resulting challenges and opportunities. On the basis of these principles, the study finally provides recommendations for the further development of nature park planning.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Naturparkpläne sind ein wichtiges Instrument, um die im Bundesnaturschutzgesetz und in den Naturschutzgesetzen der Länder sowie im Petersberger Programm (Liesenet al. 2008,VDN2009) formulierten Ziele und Aufgaben der Naturparke umzusetzen. Naturparkpläne können diese Funktionen nur erfüllen, wenn sie qualifiziert, in hohem Maß handlungs- und umsetzungsbezogen sowie ausreichend flexibel sind. Die konkreten Möglichkeiten für die Ausgestaltung des Plans hängen maßgeblich von den Rahmenbedingungen in der jeweiligen Region und im Bundesland ab. Die Qualitätsoffensive Naturparke, ein Instrument des Verbands Deutscher Naturparke e.V. (VDN) zur Evaluierung der Arbeit der Naturparke, hat den Stellenwert der Naturparkplanung in den letzten Jahren deutlich erhöht (Liesenet al. 2016,Lippke2016,Porzelt2016).

Die Bundesländer schreiben zum Teil die Erstellung von Naturparkplänen rechtlich vor bzw. empfehlen diese; einige stellen konkrete Anforderungen an das Planwerk, z.B. über Förderrichtlinien (in Baden-Württemberg muss die geförderte Maßnahme der Umsetzung des Naturparkplans dienen; VwV NPBW 2016) oder/und fördern diese EU-kofinanziert (z.B. Niedersachsen über EFRE Förderprogramm „Landschaftswerte“; MU Niedersachsen 2015).

Nach § 27 BNatSchG sind Naturparke einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die unter Beachtung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege geplant, gegliedert, erschlossen und weiterentwickelt werden sollen. In Deutschland gibt es 104 Naturparke (Stand Oktober 2017), die rund 27 % der Fläche der Bundesrepublik einnehmen (VDN2017). Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, zur Erhaltung und Entwicklung von attraktiven Landschaften, zur Integration von Naturschutz und Naturnutzung im Zuge einer nachhaltigen Regionalentwicklung und eines nachhaltigen Tourismus sowie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) (Forst & Scherfose2016,Jedicke & Liesen2017,Liesen2015;VDN2009, 2010a und b, 2012). Die große Zahl an Akteuren und Aktivitäten in einer Naturparkregion erfordert dabei ein hohes Maß an Koordination und Kommunikation (Mehnenet al. in Vorber.).

Der Naturparkplan ist für die praktische Arbeit der Naturparke sowie die Umsetzung ihrer Ziele und Aufgaben ein wichtiges Instrument. Er dient den Naturparkträgern sowie den regionalen Akteuren als Handlungsleitfaden und gemeinsame Arbeitsgrundlage. Bei der Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen mit Politik, Verwaltung sowie weiteren Akteuren kann der Naturparkplan als Argumentations- und Entscheidungshilfe dienen, bei der Einwerbung von Fördermitteln außerdem als wichtige Grundlage (Porzeltet al. 2010,VDN2012).

Im Jahr 2008 veröffentlichte der Verband Deutscher Naturparke zusammen mit dem Fachbüro BTE einen Handlungsleitfaden zur Optimierung von Naturparkplänen (VDN2008), der heute noch als Grundlage für die Erstellung von Naturparkplänen dient und den bereits 2002 herausgegebenen Leitfaden (VDN2002) ergänzte (Porzeltet al. 2010).

Angesichts neuer Herausforderungen (z.B. durch den Ausbau erneuerbarer Energien, Natura 2000, Barrierefreiheit/Inklusion etc.) bereitet der VDN derzeit eine Neuauflage vor, die die beiden bestehenden Leitfäden zusammenführt und ergänzt. In diesem Zusammenhang fand 2017 ein Workshop zu aktuellen Entwicklungen bei der Erarbeitung von Naturparkplänen statt. Dieser Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse dieses Workshops, ergänzt um weitere Aspekte, dar und gibt vor diesem Hintergrund Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Naturparkplanung.

2 Stand der Naturparkplanung in Deutschland

Naturparkplanung ist in Deutschland sehr heterogen. Bei einer aktuellen Befragung (2017; VDN unveröff.) gaben 80 % der Naturparke (n = 54) an, einen Naturparkplan zu haben. Von diesen 43 Naturparken hatten 24 Naturparke (45 %) einen aktuellen Plan (jünger als zehn Jahre) und 19 Naturparke (35 %) einen Plan, der älter als zehn Jahre ist. Das ist insgesamt eine Steigerung gegenüber den Ergebnissen einer Studie von 2008 (Porzeltet al. 2010), bei der nur rund zwei Drittel der Naturparke (damals 101 Naturparke) angaben, einen Naturparkplan zu haben.

Die Bezeichnungen der Pläne (Leitbild, Rahmenkonzept, Naturparkplan etc.), ihre Funktionen, ihre thematische Ausrichtung, ihre Flächenschärfe und Detailgenauigkeit und die praktische Umsetzung der Planung variieren deutlich. Bei der aktuellen Befragung (2017) gaben im Hinblick auf neu zu erstellende Pläne von 20 Naturparken neun Verwaltungen an, dass sie nur einen Leitbildansatz verfolgen, d.h. nur programmatische und konzeptionelle Aussagen treffen werden. Vier Naturparke verfolgen einen flächenscharfen Ansatz und acht Naturparke kombinieren Leitbildansatz und flächenscharfe Darstellungen. Bei 42 Naturparken sind Karten Teil des Naturparkplans, sechs Naturparke haben einen Naturparkplan ohne Kartenmaterial. Dabei stehen 41 Naturparken Text- oder Plankarten zur Verfügung, aber nur 17 Naturparken die entsprechenden GIS-Daten (Umfrage 2017, VDN unveröff.).

Im Rahmen der Ergebnisse der Qualitätsoffensive Naturparke (Liesenet al. 2016; z.T. bisher unveröffentlichte Daten – nachfolgend mit dem Quellenhinweis „Qualitätsoffensive“ bezeichnet) erhob der VDN Daten zur Naturparkplanung in Deutschland. Dabei wurden Daten von 72 Naturparken aus den Jahren 2010 bis 2015 zur Naturparkplanung ausgewertet, von denen im Folgenden ausgewählte Ergebnisse dargestellt werden (Mehrfachnennungen waren möglich).

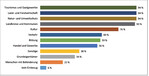

Abb. 1 zeigt, dass die Naturparke, entsprechend ihren Aufgaben, vor allem Akteure aus Natur- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Gastgewerbe sowie Landkreise und Kommunen in ihre Planungen einbinden. Das Thema Barrierefreiheit, und damit die Einbindung von Behindertenorganisationen, spielte bis 2015 noch eine untergeordnete Rolle.

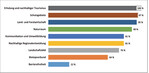

Knapp 90 % der Naturparke führen zu Beginn der Naturparkplanung eine Stärken-Schwächen-Analyse durch. Dabei kann die Evaluierung des Naturparks im Rahmen der Qualitätsoffensive eine wichtige Rolle spielen. Denn durch diese können in den vier Handlungsfeldern der Naturparkearbeit (Naturschutz und Landschaftspflege, nachhaltiger Tourismus und Erholung, nachhaltige Regionalentwicklung und Bildung für nachhaltige Entwicklung; VDN 2009, 2012) und dem übergeordneten Themenfeld „Management des Naturparks“ Stärken und Schwächen erkannt und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Die vier Handlungsfelder spiegeln sich auch in den Inhalten der Bestandsaufnahme im Rahmen der Planerstellung wider, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung (Abb. 2).

Eine Zielüberprüfung fand von rund 92 % der Naturparke statt (VDN Qualitätsoffensive unveröff.). Hier kann die Qualitätsoffensive des VDN ein hilfreicher Baustein sein, indem in ihrem Rahmen eine Zielüberprüfung der Naturparkearbeit stattfindet. Bei der Qualitätsoffensive findet nicht nur eine Selbstevaluierung statt, sondern die Naturparke müssen sich die Aussagen im Fragebogen von zwei Partnern (z.B. Tourismus- oder Naturschutzpartner) gegenzeichnen lassen und werden durch einen externen sogenannten „Qualitäts-Scout“ bei einem zweitägigen Ortstermin überprüft und beraten (Liesenet al.2016, Lippke 2016).

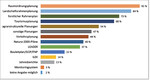

Insgesamt berücksichtigten 94 % der Naturparke andere Planungen bei der Naturparkplanung (Qualitätsoffensive). Berücksichtigt werden vor allem die Raumordnungsplanung und die Landschaftsrahmenplanung, die forstliche Rahmenplanung und Tourismusplanung schon deutlich weniger (Abb. 3). Noch weniger wurden agrarstrukturelle Planungen, Verkehrsplanungen und Natura-2000-Planungen (wie Managementpläne) bis 2015 von den Naturparken berücksichtigt (Abb. 3). Das hat sich z.T. mittlerweile geändert. In der aktuellen Umfrage (2017) geben zwölf Naturparke an, dass die Themen erneuerbare Energien, Natura 2000 und auch Barrierefreiheit/Inklusion eine deutlich stärkere Rolle spielen. Auch Themen wie regionale Architektur und Partizipation der Bevölkerung sind neue Aspekte, die die Naturparke bei der Naturparkplanung beschäftigen (VDN unveröff.). Auch werden bei der Berücksichtigung anderer Planungen bzw. Themen aktuell verstärkt die Themen Biotopverbundsysteme, Arten- und Biotopschutzprogramme und auch die Qualitätsoffensive genannt (VDN unveröff.).

In 94 % der Naturparke (n = 72) werden im Rahmen anderer Planungen die Ziele des Parks berücksichtigt oder gar in die Planung integriert, insbesondere in Raumordnung, Tourismusplanung oder Leader-Konzepten (Abb. 4). Ob in Gänze oder teilweise, muss hier offengelassen werden. Deutlich seltener wurden bei der Bauleit-, Grünordnungs- und Flächennutzungsplanung, bei der Landschaftsrahmenplanung, bei Natura-2000-Planungen, bei integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten (ILEK) und bei der forstlichen Rahmenplanung Inhalte von Naturparkplänen integriert, noch seltener bei agrarstrukturellen Entwicklungsplanungen und Verkehrsplanungen (Abb. 4).

Dass LEADER bei der Naturparkplanung wichtig ist, verwundert nicht. Dabei spielt sowohl die Integration von Inhalten aus den LEADER-Konzepten in die Naturparkplanung (Abb. 3) als auch umgekehrt eine wichtige Rolle (Abb. 4). Denn häufig sind Naturparke zur Gänze LEADER-Region und dazu z.T. Lokale Aktionsgruppe der LEADER-Region oder in Teilbereichen LEADER-Region. Daher ist es naheliegend, dass Naturparke Inhalte der LEADER-Regionen übernehmen bzw. diese inhaltlich beeinflussen (VDN 2012). Auch werden LEADER-Planungen für ein Naturparkgebiet mit abgestufter Bewertung bei der Qualitätsoffensive Naturparke berücksichtigt.

3 Schutzgut Landschaft in der Naturparkplanung

Zweck der Naturparke ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz und Petersberger Programm unter anderem die Erhaltung und Entwicklung von Landschaften – insbesondere, aber nicht ausschließlich, für die landschaftsgebundene Erholung und einen nachhaltigen Tourismus. Dies bedeutet für die Naturparkplanung, dass der qualifizierten fachlichen Bearbeitung des Schutzgutes Landschaft eine besondere Bedeutung zukommt. Idealerweise sollte sich die Naturparkplanung hier auf eine aktuelle und qualifizierte Landschaftsrahmenplanung stützen können (siehe hierzu auch Abschnitt 5 dieses Beitrags), was in der Praxis jedoch nicht immer möglich ist.

Generell besteht im Aufgabenfeld Naturschutz und Landschaftspflege noch Nachholbedarf bei der fachlich-methodischen Bearbeitung von Landschaften als eigenständigem Betrachtungsgegenstand (und nicht nur als Raum für den Arten- und Biotopschutz). Ziel sollte die Anwendung fachlich tragfähiger und nachvollziehbarer Methodenschritte sein, z.B. hinsichtlich der Frage, wie Landschaften abgegrenzt werden oder an Hand welcher Kriterien die Qualität von Landschaft bewertet wird. Dabei ist zu beachten, dass die Bearbeitung des Schutzgutes Landschaft nicht rein typologisch möglich ist (z.B. Bearbeitung nur als „waldreiche Mittelgebirgslandschaft“ oder „gewässergeprägte Niederungslandschaft“), sondern immer einer Berücksichtigung des individuellen Charakters der jeweiligen Landschaft bzw. Landschaften im konkreten Naturpark bedarf (siehe dazu die beispielhaften Landschaftsausschnitte und zugehörigen Bildunterschriften in Abb. 5 und 6).

Dabei ist sowohl die Bedeutung der Landschaft für das Erleben und Wahrnehmen und die landschaftsgebundene Erholung als auch die Bedeutung der Landschaft als natur- und/oder kulturgeschichtliches Erbe zu berücksichtigen. Wesentlich ist eine fachlich fundierte Auseinandersetzung mit der besonderen Charakteristik der jeweiligen Landschaft, eine Bewertung der landschaftlichen Qualität, eine Beschreibung der konkreten Empfindlichkeiten der jeweiligen Landschaft, die Entwicklung eines Leitbildes sowie die Formulierung konkreter Erhaltungs- und Entwicklungsziele.

Die Aufbereitung der Ergebnisse sollte sowohl in Form von Text als auch durch Karten/Pläne (siehe auch Abschnitt 4) sowie insbesondere durch Abbildungen erfolgen. Geeignet ist – ergänzend zu kartografischen Darstellungen – z.B. die Erstellung von Steckbriefen mit einer Kombination aus Text und Abbildungen für die unterschiedlichen Landschaftsräume eines Naturparks. Als Abbildungen bieten sich sowohl Fotos als auch Zeichnungen an. Das Erstellen von Zeichnungen in Ergänzung zu Fotodarstellungen bietet die Möglichkeit, besondere Charakteristika der Landschaft gezielt herauszuarbeiten und auch zukünftig angestrebte Entwicklungen, z.B. im Rahmen der Entwicklung von Leitbildern, gut visualisieren zu können.

Eine solche Bearbeitung des Schutzgutes Landschaft ist nicht nur für die Erholungsplanung und das Handlungsfeld des nachhaltigen Tourismus von großem Nutzen. Sie kann z.B. auch als Grundlage für eine mögliche Zonierung des Naturparks sowie als Vorbereitung für Ansätze zur Steuerung, z.B. von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (siehe hierzu z.B.Gehrleinet al. 2017a undGehrleinet al. im Erscheinen), der Siedlungserweiterung, der Ausweisung von Gewerbegebieten oder des Aus- und Neubaus von Verkehrsinfrastruktur dienen. Bei einer entsprechenden Aufbereitung, z.B. über Fotos und Zeichnungen, kann eine solche fachliche Bearbeitung des Schutzgutes Landschaft auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Konkrete Hinweise und Empfehlungen zur planerischen Bearbeitung des Schutzgutes Landschaft (mit beispielhafter Umsetzung für ausgewählte Räume) finden sich z.B. inHoheiselet al. (2017a: 126ff.; siehe auchHoheiselet al. 2017b). Die dort für die Landschaftsrahmenplanung formulierten Empfehlungen können auch für die Naturparkplanung genutzt werden.

4 Naturparkplanung als räumliche Planung

Naturparke sind konkrete, abgegrenzte Räume und Naturparkplanung ist somit immer auch räumliche Planung. Ein Naturparkplan hat die Aufgabe, nicht nur zu beschreiben, was ist (Bestandsanalyse) und was in Zukunft sein soll (Leitbild, Zielformulierung), sondern sollte immer auch angeben, wo etwas ( wie ) ist bzw. wo etwas ( wie ) in Zukunft sein soll. Selbstverständlich wird es in einem Naturparkplan immer auch Aussagen geben, die sich auf den Naturpark als Ganzes beziehen und/oder keines räumlichen Bezugs bedürfen. Eine differenzierte und qualifizierte Naturparkplanung wird ohne einen räumlichen Bezug ihrer Analyse- und Zielaussagen jedoch kaum möglich sein. Für die Planung und Entwicklung eines Naturparks ist es z.B. wichtig zu wissen, wo die für die Erholungsnutzung besonders attraktiven und z.B. gegenüber zukünftigen Bauvorhaben besonders sensiblen Landschaftsräume liegen, wo für den Arten- und Biotopschutz besonders bedeutsame Flächen liegen und welche potenziellen Konflikte hier z.B. mit der Erholungsnutzung bestehen.

Zwar ist es grundsätzlich möglich, räumliche Abgrenzungen und Verortungen in Textform zu beschreiben, solche Beschreibungen sind jedoch, wenn sie präzise sind, wenig praktikabel. Die oftmals langen textlichen Beschreibungen der Abgrenzung von Schutzgebieten in den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen zeigen das beispielhaft.

Eine Naturparkplanung, die sich als räumliche Planung versteht, braucht daher – neben textlichen Aussagen inkl. Abbildungen und Tabellen – auch eine räumliche Darstellung ihrer Aussagen in Karten bzw. Plänen. Diese ermöglichen es, mit wenigen Blicken zu erkennen, wo genau welche für den Naturpark wesentlichen Qualitäten zu finden sind und wo ggf. Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzungen bestehen (Bestands- und Bewertungskarten), aber auch für welche Flächen des Naturparks welche Ziele definiert sind und wie die zukünftige Entwicklung wo aussehen soll (Ziel- und Maßnahmenkarten). Dabei lassen sich über entsprechend gewählte und gestaltete Planzeichen z.B. sowohl sehr konkret verortete Maßnahmen (wie die Errichtung eines neuen Beobachtungsturms an einem bestimmten Ort: Punktsymbol an entsprechender Stelle) als auch eher allgemeine Zielformulierungen für größere, nicht unbedingt exakt abgegrenzte Flächen (wie z.B. Fichtenforste mit Entwicklungspotential durch einen Waldumbau: Darstellung z.B. durch eine offene Schraffur), in einer Karte darstellen. Anregungen für eine Gestaltung entsprechender Karten können, auch wenn sich die konkreten Empfehlungen hier auf die Landschaftsrahmenplanung beziehen, z.B. der oben bereits erwähnten VeröffentlichungHoheiselet al. (2017a) entnommen werden.

Grundsätzlich gilt, je genauer und präziser die räumlichen Aussagen eines Naturparkplans sind und auch in Karten und Plänen dargestellt werden, desto größer ist die Nutzbarkeit für andere räumliche Planungen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Aussagen von anderen räumlichen Planungen (insbesondere der Regionalplanung) aufgegriffen und in die entsprechenden Planwerke integriert werden (siehe hierzu auch Abschnitt 5). Um dies zu erreichen, ist auf eine möglichst adressatengerechte Formulierung und Aufbereitung der (textlichen und kartographischen) Aussagen eines Naturparkplans zu achten.

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Aufgaben und Ziele der Naturparke und ihrer Großräumigkeit wird es zudem in der Regel so sein, dass nicht allen Gebieten des Naturparks für alle Aufgaben dieselbe Bedeutung zukommt. So ist es denkbar, dass bestimmte Bereiche des Naturparks eine besonders hohe Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung und den nachhaltigen Tourismus aufweisen, andere hingegen Schwerpunktflächen für den Arten- und Biotopschutz darstellen und in wieder anderen der umweltgerechten Landnutzung eine besonders hohe Bedeutung zukommt.

Um solche unterschiedlichen Bedeutungen unterschiedlicher räumlicher Bereiche eines Naturparks planerisch zu behandeln, bietet sich eine Zonierung an. Grundsätzlich kann hierbei zwischen einer Zonierung im Hinblick auf die Bedeutung für die Aufgaben und Ziele eines Naturparks („Schutzzweck“) und einer Zonierung im Hinblick auf bestimmte Nutzungen, z.B. ausgewählte Erholungsnutzungen oder Windenergieanlagen, unterschieden werden. Aufgabe der Naturparkplanung ist es, sich mit Fragen der Zonierung auseinanderzusetzen und das Ergebnis kartographisch und textlich darzustellen.

5 Naturparkplanung im Zusammenspiel mit anderen räumlichen Planungen

5.1 Übersicht

Der Raum eines Naturparks wird nicht nur von der Naturparkplanung, sondern auch von anderen räumlichen Planungen „beplant“. Naturparkplanung kann daher nicht isoliert von diesen erfolgen. Sie muss einerseits die Inhalte dieser anderen Planungen kennen und ggf. berücksichtigen oder – sofern es sich um Planungen mit einer rechtlichen Verbindlichkeit handelt – sogar beachten. Andererseits kann sie aber auch darauf hinwirken, dass ihre eigenen Inhalte von anderen Planungen aufgegriffen werden und so eine weitere Verbreitung und auch eine größere Verbindlichkeit erhalten. Naturparkplanung kann diese Planungen also nutzen, um (neben dem Weg über konkrete Projekte) ihre eigenen Ziele umzusetzen. Die wichtigsten räumlichen Planungen für die Naturparkplanung und ihr Zusammenspiel sind in Abb. 7 dargestellt.

Für die Naturparkplanung sind die Raumordnung als räumliche Gesamtplanung mit unmittelbarer Steuerungswirkung und die Landschaftsplanung als Fachplanung des Naturschutzes und der Landschaftspflege von besonderer Bedeutung. Die Regionalplanung und die Landschaftsrahmenplanung liegen dabei in etwa auf derselben (Maßstabs-)Ebene wie die Naturparkplanung, werden aber in der Regel für Planungsräume erstellt, die anders abgegrenzt sind als ein Naturpark. Auf der kommunalen Ebene sind es entsprechend die kommunale Landschaftsplanung und die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan). Wesentlich für die Naturparkplanung sind außerdem andere Schutzgebietsplanungen und hier insbesondere die FFH-Managementplanung, informelle sowie ggf. andere formelle (Fach-)Planungen. Im Folgenden wird auf das Verhältnis zwischen Naturparkplanung und Landschaftsplanung, Naturparkplanung und Regionalplanung, Naturparkplanung und FFH-Managementplanung und Naturparkplanung und informelle Planungen genauer eingegangen.

5.2 Naturparkplanung und Landschaftsplanung

Die Naturparkplanung sollte sich idealerweise auf eine aktuelle und qualifizierte Landschaftsrahmenplanung stützen können und diese als wesentliche Informationsquelle nutzen (Gehrleinet al. 2017a: 26;Gehrleinet al. im Erscheinen). Sie sollte deren Aussagen bei der Formulierung eigener Ziele und Maßnahmen berücksichtigen. Für identische Flächen sollten von beiden Planungen keine sich widersprechenden oder unvereinbaren Ziele und Maßnahmen formuliert werden.

Von der Naturparkplanung können jedoch auch Anregungen für eine Weiterentwicklung bzw. Änderung der Aussagen der Landschaftsrahmenplanung ausgehen. Die Naturparkplanung sollte anstreben, dass die von ihr formulierten naturschutzfachlichen Ziele in die Landschaftsrahmenplanung und die kommunale Landschaftsplanung übernommen werden. Im Unterschied zur Landschaftsplanung kann die Naturparkplanung über die Inhalte einer reinen Naturschutzfachplanung hinausgehen und verstärkt auch Themen wie Regionalentwicklung und Tourismus behandeln. Auch sogenannte „Positivplanungen“ für erneuerbare Energien, z.B. ein Zonierungskonzept für die Nutzung der Windenenergie, können Teil einer Naturparkplanung sein (für die Landschaftsplanung wird dies hingegen nicht empfohlen) (Gehrleinet al. 2017a: 26;Gehrleinet al. im Erscheinen).

5.3 Naturparkplanung und Regionalplanung

Naturparke müssen gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG nach den Erfordernissen der Raumordnung für die Erholung vorgesehen sein. Die Regionalplanung steuert sowohl durch textliche Festlegungen (Ziele und Grundsätze) als auch durch Gebietsfestlegungen (Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete) die räumliche Entwicklung. Mit ihrem Instrumentarium kann die Regionalplanung naturschutzfachlich wertvolle Bereiche vor Beeinträchtigungen schützen. Dies gilt insbesondere für Flächen, die ansonsten über keinen eigenen Schutzstatus (z.B. als NSG, LSG, Natura-2000-Gebiet) verfügen; für bereits anderweitig geschützte Flächen kommt der Regionalplanung eine ergänzende Steuerungsfunktion zu.

Die Regionalplanung sollte Naturparke mit ihren jeweiligen Zielen und Qualitäten bei der Formulierung der Erfordernisse berücksichtigen und dadurch in der Umsetzung ihrer Ziele auch aktiv unterstützen. Um dies umsetzen zu können, sind für die Regionalplanung qualifizierte und für sie aufbereitete planerische Aussagen des Naturschutzes und der Landschaftspflege von besonderer Bedeutung – insbesondere durch die Landschaftsrahmenplanung, aber ggf. auch durch Naturparkplanungen (Gehrleinet al. 2017a: 27;Gehrleinet al. im Erscheinen). Konkrete Empfehlungen zum Umgang der Regionalplanung mit Naturparken finden sich inGehrleinet al. (2017a: 27, im Erscheinen).

Generell besteht eine große Chance darin, dass Aussagen der Naturparkplanung in die Regionalplanung integriert und hierdurch Behördenverbindlichkeit erlangen können. Dies wird erleichtert durch einen qualifizierten Naturparkplan, der – sofern vorhanden – mit dem jeweiligen Landschaftsrahmenplan abgestimmt ist und zudem planerische Aussagen enthält, die gezielt für die Regionalplanung aufbereitet sind. Eine besondere Herausforderung besteht allerdings darin, dass viele Naturparke innerhalb mehrerer Planungsregionen liegen, in denen teilweise unterschiedliche Steuerungsansätze verfolgt werden.

5.4 Naturparkplanung und FFH-Managementplanung

Für FFH-Gebiete müssen nach Art. 6 der FFH-Richtlinie nötige Erhaltungsmaßnahmen festgelegt werden, die geeignete rechtliche, administrative oder vertragliche Maßnahmen umfassen, die den Erfordernissen der Lebensraumtypen und Arten in diesen Gebieten entsprechen. FFH-Managementpläne enthalten in der Regel unter anderem eine allgemeine Gebietsbeschreibung sowie Aussagen zu vorkommenden Arten und Lebensraumtypen, eine Formulierung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele, Angaben zu Nutzungen und Gefährdungen sowie eine konkrete Maßnahmenplanung (Ellwanger & Ssymank2016: 306f.).

Die Naturparkplanung kann FFH-Managementpläne als Informationsquelle für naturschutzfachlich bedeutsame Teilflächen des Naturparks nutzen und sollte die in diesen Plänen formulierten Ziele und Maßnahmen bei der Formulierung eigener Ziele und Maßnahmen beachten. Für dieselben Flächen sollten von beiden Planungen keine sich widersprechenden oder unvereinbaren Ziele und Maßnahmen formuliert werden. Außerdem kann die Naturparkplanung sich ggf. aus den FFH-Managementplänen für die Formulierung eigener Ziele und Maßnahmen für andere Flächen anregen lassen.

Zudem kann sie prüfen, ob die mit FFH-Managementplänen und deren Umsetzung verbundenen Fördermöglichkeiten für Projekte innerhalb des Naturparks genutzt werden können. In bestimmten Fällen kann eine zeitgleiche und unmittelbar aufeinander abgestimmte Erarbeitung der Naturparkplanung und der FFH-Managementplanung sinnvoll sein, wie dies z.B. in einigen Naturparken in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern praktiziert wurde. In der überwiegenden Zahl der Fälle dürfte dies jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich sein.

5.5 Naturparkplanung und informelle Planungen

Neben formellen Planungen dürften in Naturparks in der Regel informelle Planungen zu unterschiedlichen Themen existieren. Für die Naturparkplanung relevant sind hier insbesondere Planungen zur Regionalentwicklung (z.B. regionale Entwicklungskonzepte, integrierte ländliche Entwicklungskonzepte), Planungen zu Tourismus und Erholung sowie Klimaschutzkonzepte. Welche für den Naturpark relevanten informellen Planungen existieren und inwieweit diese in der Naturparkplanung berücksichtigt werden, muss jeweils im Einzelfall geprüft werden.

Die Naturparkplanung kann die Inhalte solcher Konzepte ggf. als Informationsquelle nutzen. Sie sollte prüfen, inwieweit die Aussagen dieser Konzepte mit den Zielen des Naturparks übereinstimmen und ob sich Synergien bzw. Konflikte feststellen lassen. Ggf. kann sie dann Aussagen solcher Konzepte in die Naturparkplanung übernehmen (sofern sie mit den Zielen des Naturparks kompatibel sind). Außerdem kann sie versuchen, die in der Naturparkplanung formulierten Ziele in den Planungsprozess solcher informellen Konzepte einzubringen und auch dort zu verankern. Zudem kann geprüft werden, ob die mit solchen informellen Konzepten möglicherweise verbundenen Fördermöglichkeiten für Projekte innerhalb des Naturparks genutzt werden können.

5.6 Fazit

Dieser kurze Einblick in das Zusammenspiel der Naturparkplanung mit anderen räumlichen Planungen zeigt, dass dieses für die Naturparkplanung sowohl Herausforderung als auch Chance ist. Eine Chance besteht darin, dass die ggf. vorhandene Möglichkeit, wesentliche Grundlageninformation sowie ausgewählte Inhalte aus anderen Planwerken in die Naturparkplanung zu übernehmen, dazu beitragen kann, die Erstellung eines Naturparkplans zu vereinfachen. Die Integration wesentlicher Aussagen der Naturparkplanung in andere räumliche Planungen kann zudem einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für die besonderen Qualitäten und Ziele des Naturparks bei anderen Akteuren zu erhöhen und generell zu einer Steigerung des Stellenwertes des Naturparks in der Region führen. Durch eine Übernahme in die Regionalplanung können die Aussagen des Naturparkplans zudem Verbindlichkeit erhalten.

6 Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Naturparkplanung

Vor dem Hintergrund der in diesem Beitrag näher beleuchteten ausgewählten Themenfelder kann für die Weiterentwicklung der Naturparkplanung folgendes empfohlen werden:

- Ein wesentliches Schutzgut der Naturparke ist die Landschaft. Es wird daher empfohlen, dass für jeden Naturpark eine allgemeine qualifizierte fachlich-planerische Bearbeitung des Schutzgutes Landschaft vorliegen bzw. erstellt und in regelmäßigen Abständen (mindestens alle zehn Jahre) aktualisiert werden sollte. Idealerweise sollte sich die Naturparkplanung hierbei auf eine qualifizierte und regelmäßig aktualisierte Landschaftsrahmenplanung stützen können.

- Naturparkplanung ist räumliche Planung. Sie sollte daher neben textlichen Aussagen ihre räumlichen Aussagen auch in Form von Karten und Plänen darstellen. Außerdem sollte Naturparkplanung immer auch eine Auseinandersetzung mit Fragen der Zonierung umfassen.

- Naturparkplanung kann nicht isoliert von anderen räumlichen Planungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Aussagen der Naturparkplanung möglichst zielgerichtet für andere räumliche Planungen (insbesondere Regionalplanung) aufbereitet und dargestellt werden. Außerdem sollten die VertreterInnen anderer räumlicher Planungen an der Erstellung eines Naturparkplans beteiligt werden und es ist wichtig, dass sich VertreterInnen des Naturparks in die Planungsprozesse anderer räumlicher Planungen einbringen.

All dies setzt eine adäquate Ausstattung der Naturparke mit qualifiziertem Personal und entsprechenden Finanzmitteln voraus. Nur wenn dies gegeben ist, können die hier gegebenen Empfehlungen auch in der Praxis umgesetzt werden.

Die Daten aus der Qualitätsoffensive und der zusätzlichen Befragung zeigen, dass sich die Naturparkplanung in Deutschland in den vergangenen Jahren bereits weiterentwickelt hat. Eine Fortsetzung dieses Prozesses kann den Stellenwert der Naturparke weiter verbessern und helfen, die Ziele und Aufgaben der Naturparke in Deutschland künftig noch besser umzusetzen.

Dank

Für die Auswertung der Qualitätsoffensive und der ergänzenden Befragung 2017 möchten wir Annette Schäfer, Christian Gräber und Linus Steinbach herzlich danken. Ein herzlicher Dank gilt auch allen Naturpark-Kolleginnen und -Kollegen, die an der Qualitätsoffensive bzw. der aktuellen Umfrage 2017 teilgenommen haben. Ebenso gilt der Dank allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Naturparke-Workshops 2017 für die konstruktive Diskussion.

Literatur

Ellwanger, G., Ssymank, A.(2016): Managementpläne für Natura-2000-Gebiete. In:Riedel, W., Lange, H., Jedicke, E., Reinke, M., Hrsg., Landschaftsplanung, Springer, 3. Aufl., 305-314.

Forst, R., Scherfose, V.(Hrsg., 2016): Naturparkmanagement in Deutschland – Qualitätsoffensive Naturparke. Naturschutz u. Biol. Vielfalt 155, 245 S.

Gehrlein, U., Mengel, A., Milz, E., Hoheisel, D., Barthelmes, B., Düsterhaus, B., Mathias, C., Liesen, J., Baranek, E., Schubert, S.(2017a): Nationale Naturlandschaften und erneuerbare Energien. Handlungsleitfaden des gleichnamigen F+E-Vorhabens. BfN-Skripten 467, 107 S. www.bfn.de/0502_energien.html (zuletzt aufgerufen am 05.10.2017).

–, Mengel, A., Milz, E., Hoheisel, D., Barthelmes, B., Düsterhaus, B., Mathias, C., Liesen, J., Baranek, E., Schubert, S.(im Erscheinen): Nationale Naturlandschaften und erneuerbare Energien. FKZ 3512 82 0100. Gesamtbericht. Band 1 und 2. BfN-Skripten, ca. 641 S.

Hoheisel, D., Mengel, A., Heiland, S., Mertelmeyer, L., Meurer, J., Rittel, K.(2017a): Planzeichen für die Landschaftsplanung. Fachlich-methodische Grundlangen. Abschlussbericht des gleichnamigen F+E-Vorhabens (FKZ 3511 82 0900). BfN-Skripten Nr. 461/1. www.bfn.de/ 0312_veroe.html (zuletzt aufgerufen am 07.04. 2017).

–, Mengel, A., Heiland, S., Mertelmeyer, L.(2017b): Weiterentwicklung der Landschaftsplanung: Empfehlungen für ihre künftige inhaltlich-systematische Ausgestaltung. Natur und Landschaft 92 (7), 293-301.

Jedicke, E. & Liesen, J.(2017): Naturparke und Naturschutz – Leistungen, Potenziale und Perspektiven. Jb. Natursch. Landschaftspfl. 61, 28-37.

Liesen, J.(2015): Naturparke stärken nachhaltige Entwicklung in ländlichen Räumen. Jb. Natursch. Landschaftspfl. 60, 116-123.

–, Köster, U., Porzelt, M.(2008): 50 Jahre Naturparke in Deutschland – das Petersberger Programm der Naturparke setzt internationale Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (1), 26-32.

–, Schäfer, A., Köster, U.(2016): Naturparke mit Anspruch. LandinForm 2, Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume, 48.

Lippke, J.(2016): Erfahrungen als Qualitätsscout der Qualitätsoffensive Naturparke und Empfehlungen für die künftige Evaluierungsarbeit. InForst, R., Scherfose,V., Hrsg., Naturparkmanagement in Deutschland – Qualitätsoffensive Naturparke. Naturschutz u. Biol. Vielfalt 155, 23-32.

Mehnen, N., Kabelitz, S., Liesen, J.(in Vorber.): Akteure und Akteurskonstellationen in Naturparken: Wer agiert und kooperiert? ARL-Schr.-R.

MU Niedersachsen (Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz Niedersachsen, 2015): Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Aufwertung des niedersächsischen natur- und Kulturerbes sowie für die Sicherung der biologischen Vielfalt (Richtlinie „Landschaftswerte“). Erl. d. MU v. 02.12.2015 – 26-22610/01. Nieders. Ministerialbl. 47 v. 09.12.2015. www.niedersachsen.de/politik_staat/gesetze_verordnungen/verkuendungsblaetter_vorjahre/niedersaechsisches-ministerialblatt-2015-139492.html (zuletzt abgerufen am 27.04.2017).

Porzelt, M.(2016): Qualitätsoffensive Naturparke – Umsetzungsstand und Fortentwicklung. In:Forst, R., Scherfose, V., Hrsg., Naturparkmanagement in Deutschland – Qualitätsoffensive Naturparke, Naturschutz u. Biol. Vielfalt 155, 7-22.

–,Franke, U. Köster, U., Scharpf, H., Harfst, W.(2010): Optimierte Umsetzung von Naturparkplänen. Natur u. Landschaft 85 (1), 11-16.

VDN (Verband Deutscher Naturparke e.V., Hrsg., 2002): Erarbeitung von Naturparkplänen. Ein Leitfaden für die Praxis. Bonn, 20 S.

–(2008): Optimierte Umsetzung von Naturparkplänen. Ein Leitfaden für die Praxis. Bonn, 31 S.

–(2009): Naturparke in Deutschland – Aufgaben und Ziele. Bonn, 32 S.

–(2010a): Naturparke in Deutschland – starke Partner für Biologische Vielfalt. Bonn, 52 S.

–(2010b): Naturparke in Deutschland – starke Partner für Biologische Vielfalt. Abschlussbericht zum Projekt. Bonn, 145 S.

–(2012): Naturparke stärken ländliche Räume – Potentiale für die EU-Förderperiode 2014-2020. Bonn, 32 S.

–(2017): Living Landscapes – Europe´s nature, Regional and Landscape Parks – model regions for the sustainable development of rural areas. Bonn, 168 S.

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Gewährung von Zuwendungen für Naturparke in Baden-Württemberg (VwV NPBW) vom 4. März 2016 – Az.: 52-8843.00 (zuletzt abgerufen am 25.04.2017).

Fazit für die Praxis

Kontakt

Jörg Liesen , Dipl. Forstwirt und Dipl.-Ing. (FH), arbeitet seit 2004 beim Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) und fungiert seit 2013 als dessen stellvertretender Geschäftsführer. Studium der Forstwissenschaft an der Universität Freiburg i.Br. und Studium der Umwelt- und Landschaftsplanung an der FH Göttingen. Themenschwerpunkte: Agrarpolitik, Regionalentwicklung, Naturschutz, Forstwirtschaft und Erneuerbare Energien.

M.Sc. Deborah Hoheisel ist seit 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Landschaftsentwicklung/Umwelt- und Planungsrecht der Universität Kassel. Studium der Landschaftsplanung an der TU München in Freising-Weihenstephan und der Universitet for miljø- og biovitenskap in Ås, Norwegen. Wissenschaftliche Tätigkeit zu den Themenfeldern Wildnis, Landschaft, Systemtheorie, Landschaftsplanung, Plangrafik, Erneuerbare Energien, Biosphärenreservate und Naturparke.

Prof. Dr.-Ing. Dr. iur. Andreas Mengel ist seit 2003 Universitätsprofessor und Leiter des Fachgebiets Landschaftsentwicklung/Umwelt- und Planungsrecht an der Universität Kassel. Studium der Rechtswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M., Studium der Landespflege an der TU München in Freising-Weihenstephan. Promotion zum Dr.-Ing. an der TU Darmstadt, zum Dr. iur. an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. Forschung und Lehre zu fachlich-planerischen und rechtlich-instrumentellen Themen im Kontext der Landschaftsentwicklung.

Dipl.-Biol. Ulrich Köster , Geschäftsführer des Verbands Deutscher Naturparke e.V. (VDN), Bonn

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.