Lebendige Alster – ein urbanes Gewässerprojekt

Abstracts

Urbane Gewässerkorridore sind nicht nur wichtige Wanderachsen und Lebensräume in der Stadt, sie stellen auch wichtige Erlebnisräume für die Stadtbevölkerung dar. Das Gewässerprojekt „Lebendige Alster“ versucht in Hamburg unter Einbindung der unterschiedlichen Interessensgruppen die Alster als Lebens- und Erlebnisraum aufzuwerten. Maßnahmen aus zehn Modulen wurden unter Einbindung der Bevölkerung entwickelt und umgesetzt. Die Maßnahmen reichen von struktureller Aufwertung der fließenden Alster durch Totholz und Strömungslenker aus Kies über die Anlage einer Flutmulde und eines Sedimentfangs bis hin zu künstlichen Unterwasserwelten als Pilotmaßnahmen in dem urban überprägten Alsterfleet. Um die Alster auch als außerschulischen Lernort zu etablieren, wurden Lehrerhandreichungen entwickelt. Begleitet wird das Projekt durch eine umfangreiche Kommunikationsarbeit und Beteiligungsmöglichkeiten, um eine breite Unterstützung für das Projekt zu erzielen.

”Lebendige Alster“ – an urban water project in Hamburg. Revitalisation measures together with the public

Besides being important distribution passages and wildlife hab

itats urban streams play a vital role as local recreation sites. The project “Lebendige Alster” (Alster River alive) in Hamburg tries to incorporate a wide range of stakeholders into the process of upgrading the river both as a recreation site and as wildlife habitat. The action plan based on ten modules comprises the insertion of structures such as deadwood and gravel, the creation of side arms and sediment traps as well as the establishment of artificial underwater worlds as a pilot restoration project. Comprehensive public relations activities, educational offers and participation opportunities for the public helped to gain broad public support. The final evaluation will illustrate the outcome of this ambitious project.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Damit große Städte keine Wanderungsbarrieren für die heimische Tier- und Pflanzenwelt darstellen, müssen Biotopverbundachsen auch die Städte durchziehen. Diese bilden dann nicht nur eine Verbundachse für die Tiere, sondern sind auch Begegnungsorte für die Menschen mit der Natur. Dabei stellen gerade die Fließgewässer die Grundlage für natürliche Verbundkorridore dar. Im Mai 2011 startete daher das Projekt „Lebendige Alster“ als Kooperationsprojekt der drei Naturschutz- und Umweltverbände Aktion Fischotterschutz, BUND Hamburg und NABU Hamburg.

An Gewässern in Metropolen wie der Alster in Hamburg bestehen zahlreiche konkurrierende Interessen. Neben den Ansprüchen der Siedlungswirtschaft, der Industrie, der Schifffahrt und des Hochwasserschutzes kommen Aspekte der Freizeit- und Erholungsnutzung und des Denkmalschutzes hinzu (Rabeet al.2015). Häufig ausgebaut als Abwasserableiter und Transportader werden die ökologischen Anforderungen nur ungenügend berücksichtigt. Durch die Bündelung der Kompetenzen und des Einflusses der drei Naturschutzverbände soll die Alster wieder als lebendiger Korridor in Hamburg reaktiviert und Synergien zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) durch die Behörden genutzt werden.

Das Projekt Lebendige Alster setzt in vielen Bereichen auf die Einbindung der Bevölkerung. Sämtliche Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit den Bezirken und der Hamburger Umweltbehörde umgesetzt.

Für das Projekt gilt das Leitbild des „ökologischen Wanderungskorridors Alster unter Berücksichtigung der Nutzungsansprüchen eines urbanen Gewässers“. Der Beitrag soll anhand der Beispiele aufzeigen, dass sich auch in Metropolen Spielräume für naturschutzfachliche Aufwertungen von Gewässersystemen bieten.

2 Das Projektgebiet

Im Hamburger Stadtgebiet stellt die Alster das wichtigste Nebengewässer der Elbe dar. Die Alster entspringt bei Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein) und erreicht das Hamburger Stadtgebiet im Stadtteil Duvenstedt (Abb. 1). Im Oberlauf prägen viele Flussschleifen sowie nahezu unberührte Nebenbäche wie Diekbek, Ammersbek und Bredenbek den natürlichen Charakter der Alster (vgl. BSU 2004). Seltene und bedrohte Tiere und Pflanzen wie z.B. der Fischotter ( Lutra lutra ) und Blauflügelige Prachtlibelle ( Calopteryx virgo ) finden hier Lebensraum (Poppendieket al. 2010,Schäferset al. 2016).

Ab der Wohldorfer Schleuse nimmt der urbane Charakter zu. Flussabwärts bis zur Binnenalster ist die Alster noch von drei Schleusen unterbrochen. Unterhalb der Fuhlsbüttler Schleuse ist die Alster noch heute erkennbar als schiffbare Wasserstraße ausgebaut, wird überwiegend von stark verbauten Ufern gesäumt und wird schließlich am Jungfernstieg zur Binnen- und Außenalster aufgestaut.

Über die Binnenalster fließt der nun „Kleine Alster“ genannte Fluss in das Alsterfleet und mündet nach 56 km in die Unterelbe. Insgesamt fließen der Alster 13 Bäche zu, das Einzugsgebiet umfasst etwa 580 km². Der Alsterlauf oberhalb der Außenalster dient Kanuten, Kajak- und Tretbootfahrern als attraktives Sport- und Freizeitgewässer. Die Alsterniederung wird darüber hinaus als grüne Lunge und Naherholungsgebiet von der Hamburger Stadtbevölkerung intensiv genutzt.

Die Nutzungsinteressen in der Alsterniederung werden von der Entwässerungsfunktion, der Erholungsnutzung, der Schifffahrt, der Wohnbebauung bis zum Denkmalschutz geprägt. Zwischen diesen vielfach divergierenden Interessen bleibt für den Naturschutz nur wenig Spielraum. Mit Unterstützung durch die Stadt Hamburg versuchen die drei Naturschutzverbände Aktion Fischotterschutz, BUND Hamburg und NABU Hamburg mit dem Kooperationsprojekt, „Lebendige Alster“ eine naturnähere Entwicklung der Alster zu fördern.

3 Leitbild

Ziel ist die ökologische Aufwertung der Alster, so dass nach der Herstellung der Wehrdurchgängigkeit durch die Stadt Hamburg ein mit der Aue verbundener Alsterverlauf entsteht. Die durch Freizeitnutzung und Erholungsuchende beanspruchten Abschnitte sollen ökologisch durchgängig gestaltet werden, so dass diese mit naturnäher entwickelten und mit störungsarmen Rückzugsräumen ausgestatteten Abschnitte einen Wanderungskorridor entstehen lassen. Kleinräumig sollen eigendynamische Prozesse an der Alster und in der Aue ermöglicht werden. Natürliche Strukturen in der Alster und der Aue sollen zu einer besseren, natürlichen Breiten- und Tiefenvarianz des Gewässers führen.

Die Hamburger Bevölkerung soll die Alster als wertvollen, erhaltenswerten und zu entwickelnden Lebensraum und Erlebnisraum annehmen. Auch der letzte Abschnitt der Alster vor der Einmündung in die Elbe, die Fleetalster, soll unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes ökologische Aufwertungen erfahren. Das Leitbild geht damit als landschaftsplanerisches Leitbild (s.a.Wiegleb1997) über das Leitbild der Gewässerökologie hinaus, bei der der potenziell natürliche Zustand als Referenzzustand des Gewässers dient (DVWK 1996;Pattet al. 2011) und beinhaltet die Alster und die Aue mit ihren urban geprägten Nutzungen.

4 Defizite und Maßnahmenmodule

Zunächst fanden im Rahmen einer Vorplanung eine Bestandsbewertung und eine naturschutzfachliche Defizitanalyse statt. In vielen Abschnitten wirkt der fast parallel zur Alster verlaufende Alster-Wanderweg als Verwallung und grenzt die Alster von der Aue ab. Die Ufer sind abschnittsweise durch senkrechten Verbau mit Eisenbahnschwellen, Bauschutt oder Betonplatten befestigt. Im Unterlauf prägen die denkmalgeschützten Mauern aus der Schumacherschen Epoche (Schumacher1969) die Ufer.

Eine Besonderheit an der Alster im Unterlauf ist, dass das Wasserregime über drei Wehre gesteuert wird, Hochwasserwellen gekappt werden und somit nicht für die Flutung der Flutmulden oder Aue zur Verfügung stehen. Damit wird die eigendynamische Entwicklung der Alster stark eingeschränkt.

Gespräche mit der Umweltbehörde und den Bezirksämtern zu vorliegenden Untersuchungen, Planungen und konkreten Umsetzungsmaßnahmen sollten größtmögliche Synergieeffekte zwischen den Maßnahmen der unterschiedlichen Maßnahmenträger ermöglichen und eine breite Unterstützung des Vorhabens auch durch die Verwaltungen sichern. Als eine wichtige Rahmenbedingung wird die Durchgängigkeit der Wehre durch die Installation von Fischtreppen, an der Fuhlsbüttler Schleuse, der Rathausschleuse und der Mühlenschleuse durch die Stadt Hamburg realisiert. Die Durchgängigkeit und Besiedlung der Gewässer und Auen ist für viele Organismen aber auch abhängig von der Dichte und Qualität von Lebensraumstrukturen. Hier bestehen noch deutliche Defizite(Freie und Hansestadt Hamburg 2004).

Ein Bündel unterschiedlicher Maßnahmen ist notwendig, um die Alster wieder zu einer lebendigen Alster zu entwickeln. Auf Grund des hohen Nutzungsdrucks im städtischen Raum ist der zur Verfügung stehende Raum einer der limitierende Faktor zur naturnahen Entwicklung des Gewässers und der Aue. Das Projekt hat sich daher zum Ziel gesetzt, modellhaft Maßnahmen für städtische Fließgewässer auszuarbeiten, an geeigneten Abschnitten zu erproben und dann auf Grundlage der Ergebnisse weitere Maßnahmen zur Aufwertung der Lebensräume umzusetzen. Das übergeordnete Ziel der Maßnahmen ist die Stärkung des Biotopverbunds durch eine Verbesserung der Vernetzung von naturnahen Bereichen.

Um eine erfolgreiche und möglichst dauerhafte Entwicklung des Projekts „Lebendige Alster“ zu sichern, soll es möglichst von den Bürgerinnen und Bürgern auf breiter Basis aktiv begleitet werden. Dazu wurden Bürger im Rahmen eines Partizipationsprozesses nach ihren Vorstellungen und Wünschen für die Entwicklung einer lebendigen Alster befragt und zahlreiche Gespräche mit den Anliegern und Behörden geführt. In Beteiligungswerkstätten wurden gemeinsam mit den Bürgern Ideen und Maßnahmen für die Entwicklung der Alster erarbeitet (Abb. 2). So sollen in der Planungs- und Umsetzungsphase zum einem das vorhandene Wissen und die Ideen für die Entwicklung der Alster genutzt und zum anderen eine hohe Akzeptanz für das Projekt gesichert werden.

Als Ergebnis der Vorplanung wurden sieben Maßnahmenmodule entwickelt:

- Förderung der Anbindung zwischen Alster und Aue;

- Minderung der Sanddrift;

- Einbringen von Kies/Restauration des Interstitials;

- Einbringen von Totholz als Lebensraum;

- Entwicklung eines Konzepts Alster – Elbe für die stark urban überprägten Fleet-Alster-Abschnitte;

- Förderung einer naturnahen Uferentwicklung;

- Entwicklung von Angeboten zur Umweltbildung.

Die Einbindung der unterschiedlichen Gruppen (Stakeholder, Bürger, Fachleute) hilft zum einen bei der naturschutzfachlichen Zielfindung und der anschließenden Genehmigungspraxis und zum anderen der nachhaltigen Akzeptanz der Maßnahmen. Dazu wird das Projekt von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit begleitet und die Maßnahmen evaluiert.

5 Umsetzung

5.1 Bürgerbeteiligung bringt neue Anregungen

Ein zentrales Anliegen des Projektes ist die Einbindung der Anlieger und interessierten Bürger in das Vorhaben. Für den Abschnitt zwischen dem Wehr in Fuhlsbüttel und der Bäckerbrücke in Poppenbüttel wurde daher eine Bürgerbeteiligung durchgeführt. Als Auftakt diente zunächst eine Informationsveranstaltung Ende 2012. Eingeladen wurde über die regionale Presse, Anschreiben, die an die Anlieger verteilt wurden, Anschreiben an Interessengruppen (z.B. Angelvereine, Kanuvereine etc.), Faltblätter und Poster, die am Alsterwanderweg aufgehängt wurden.

Das Leitbild und Konzept des Projekts sowie die Maßnahmenmodule wurden vorgestellt. Den Anliegern und Bürgern wurde verdeutlicht, dass ihr Know-how und ihre Interessen für die weitere Entwicklung des Projekts wichtig sind. Dazu fanden in der weiteren Folge mehrere gut besuchte Bürgerabende statt. Mit den Kartengrundlagen wurden zahlreiche Ideen und Anregungen, die von strukturverbessernden Maßnahmen in der Alster bis zur Aufwertung der Stillgewässer in der Niederung reichten, entwickelt und aufgenommen.

5.2 Die Aue

Die Aue der Alster ist in großen Teilen durch öffentliche Flächen mit parkähnlichen Strukturen, naturnahen Waldbereichen und Stillgewässern geprägt. Begleitend zur Alster verläuft über weite Strecken der Alster-Wanderweg. Die Anbindung der Aue an die Alster soll durch die Einrichtung einer Flutmulde gefördert werden. Als Standort für die Flutmulde wurde ein Abschnitt im Oberlauf bei Ohlstedt ausgewählt. Das vorhandene Relief war schon durch eine leichte Geländevertiefung gekennzeichnet, die durch den Baggereinsatz noch stärker profiliert wurde. Hier wurde eine Flutmulde erstellt, die zumindest bei höheren Wasserständen der Alster temporär geflutet wird, als Feuchtlebensraum eine bessere Anbindung der Alster an die Aue fördert und einen Rückzugsraum u.a. für den Fischotter bieten kann.

Um in Abschnitten mit steileren und z.T. mit Bauschutt befestigten Ufern eine bessere Verbindung zwischen dem Gewässer und Ufer zu erreichen, sollen punktuelle Abflachungen der Uferlinien und die Umgestaltung mit standortgerechter Vegetation zumindest in kleineren Maßstäben zur Entwicklung auenähnlicher Zustände verhelfen. Viele dieser naturfernen Uferbefestigungen liegen auf privaten Grundstücken. Im Rahmen des Projekts konnte eine steile, z.T. mit Bauschutt befestigte Uferböschung mit Unterstützung des privaten Eigentümers abgraben und umgestaltet werden (Abb. 3). Eine Ansaat mit regionalem Saatgut (Uferröhricht) sollte eine schnelle Begrünung und damit auch die Akzeptanz fördern. Die Eigentümer nahmen dabei auch den Verlust eines Teils des nutzbaren Gartens in Kauf. Die Maßnahme ist über den stark frequentierten Alster-Wanderweg einsehbar und wurde in der Presse und mit einem gegenüberstehenden Schild beworben. Diese modellhafte Maßnahme, bei der Grundstücke an der Alster so umgestaltet werden, dass naturnähere Uferlinien entstehen, soll so möglichst viele Nachahmer finden.

5.3 Mobiler Sand

Ein Problem für die Alster ist der eingetragene Sand, der die Gewässersohle als mobile „Sandlawine“ gewässerabwärts überzieht und dabei viele Organismen im Lückensystem des Bodens erstickt (Reusch2008). Einträge sind die Straßenentwässerung, landwirtschaftliche Nutzung im Oberlauf der Alster und der Nebengewässer und durch starke Erholungsnutzung (Hundebadestellen) erodierende Uferböschungen. Das Sediment soll daher in einem naturnahen Sedimentfang gesammelt und entnommen werden. Hierfür soll der natürliche Prozess der Sedimentablagerung in der „Innenkurve“ des Gewässerlaufs genutzt werden. Der Innenkurvenbereich wird dazu aufgeweitet und als großer natürlicher Sedimentfang gestaltet (Abb. 4). Das sich ansammelnde Sediment wird dann dort regelmäßig entnommen. Durch diese eher „nicht technische“ Anlage des Sedimentfangs entsteht zudem wieder ein kleiner Auenbereich.

5.4 Leben zwischen den Kieseln

Die Alster gehört zu den Sand- und Lehmgeprägten Tieflandflüssen/-bächen (Typ 14/16). Auch diese Gewässer zeichnen sich durch einen Kiesanteil aus, der sich unter natürlicher Eigendynamik durch Laufverlagerungen regelmäßig neu erschließt. In natürlichen Systemen dominiert der festliegende Sand über den mobilen Sandanteilen (Altmüller & Dettmer1996). Aufgrund der fehlenden Eigendynamik und des Ausbaus und der damit verbundenen laminaren Strömung ist der Kies in der Alster deutlich unterrepräsentiert und der Anteil an mobilem Sand deutlich zu hoch. In natürlich ausgeprägten Gewässern ist auch der Kolk-Furt-Anteil deutlich höher als derzeit in der Alster (Brunkeet al. 2012). Der in vielen Abschnitten zu breite Ausbau führt zu einer zu langsamen und laminaren Strömung, so dass die vorhandenen Kiesbetten mit Feinsediment überlagert werden (Altmüller & Dettmer1996). Durch die Anordnung von Strömungslenken und Einengungen aus Kies und Totholz soll die Breiten- und damit auch Strömungsvarianz deutlich erhöht werden. Für die Realisierung wird mit zwei Strategien gearbeitet:

Vergabe an ansprechende Baufirmen; der Vorteil liegt in dem geringen Betreuungsaufwand, dem jedoch höhere Kosten in der Umsetzung durch die Firma gegenüberstehen;

weitgehende händische Umsetzung mit Freiwilligen (Schülern, Bürgern, Mitarbeitern von Unternehmen); der Vorteil liegt in der Einbindung der beteiligten Personen, der stärkeren Identifizierung der Menschen mit den Maßnahmen, den geringen externen Kosten (reine Materialkosten) und der schonenden Umsetzung, da keine schweren Maschinen in der Aue fahren müssen.

In den sensibleren und schwerer zugänglichen Abschnitten an der Alster wurde auf die schonende Handarbeit durch Freiwillige gesetzt, während an den über breitere Wege zugänglichen Stellen der Alster auch Firmen mit schwereren Geräten beauftragt wurden.

Mitarbeiter von unterschiedlichen Firmen und Einrichtungen, von Angelvereinen, der Schulen und der Freiwilligen Jugendfeuerwehr „spenden“ für einen Tag ihre Muskelkraft für die Wiederbelebung der Alster.

1 000 t Kies und Holz wurden inzwischen so bei zahlreichen Einsätzen u.a. von den freiwilligen Helfern als tiefe Kiesbetten, Kiesrauschen oder Kiesdepots und als Strömungslenker in die Alster eingebaut. Dass diese Arbeit nicht nur anstrengend ist, sondern der Einsatz gemeinsam für die Natur auch Spaß macht, konnte man erleben und zeigten die zahlreichen Rückmeldungen (Abb. 5).

Einmal im Jahr findet seit dem Jahr 2011 auch ein großer Aktionstag an der Alster statt, bei dem alle, die Lust und Zeit haben, sich mit ihrer Muskelkraft mit Schaufel, Schubkarre und Wathose an der Alster engagieren können. Die Termine werden auf der Internetseite www.lebendigealster.de bekannt geben. Die angeleiteten Arbeitseinsätze, bei denen gemeinsam für die Natur gearbeitet und eine Brotzeit eingenommen wird und nebenbei auch noch einige der Profiteure (Makrozoobenthos) der Maßnahme gekeschert werden, ist für alle ein schöner und befriedigender Tag. Dies zeigt sich an den vielen „Wiederholungstätern“ und den zahlreichen Nachfragen von Firmen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Tag Arbeit spenden wollen. Die Teilnehmenden haben sich nicht nur einen Muskelkater und Blasen an den Händen erarbeitet, sondern durch die schweißtreibende Gemeinschaftsarbeit bleiben auch die Alster und die Maßnahme als ökologische Aufwertung nachhaltig im Gedächtnis (Abb. 6).

Ein typischer Bewohner dieser durch die Einengungen und Kiesbetten geschaffenen schneller fließenden Abschnitte in der Alster ist die Mühlkoppe ( Cottus gobio ). Die Einengung des Niedrigwasserbettes sorgt dafür, dass die derzeit von Sand überdeckte, steinige Sohle hier wieder frei gespült wird. Zum Teil konnte diese Art schon kurz nach der Maßnahme auf den Kiesbetten nachgewiesen werden.

5.5 Totholz in der Alster

Bäume fallen in die Gewässer und sorgen für Unterstände, für unterschiedliche Strömungsverhältnisse und bilden wichtige Strukturen für viele im Wasser lebende Organismen (Siemenset al. 2009). In den letzten Jahren wurde dieses Totholz in der Alster regelmäßig entfernt. Im Rahmen des Projekts werden Buhnen und Strömungslenker aus Totholz mit freiwilligen Helfern in die Alster eingebracht. Abgestorbene Baumstämme werden als Totholz in Ufernähe fixiert und die weitere Entwicklung beobachtet. Wenn dazu ins Gewässer gefallene Uferbäume zur Verfügung standen, wurden diese in Ufernähe gezogen, so dass die Alster weiter mit Kanus befahrbar war. Darüber hinaus wurden auch Firmen beauftragt, größere Baumstämme mit schweren Gerät in das Gewässer zu legen. Zur Fixierung der Bäume wurden Holzpflöcke verwendet und die Bäume mit Draht weitgehend unter der Mittelwasserlinie liegend befestigt. Die Bäume mehr vom Ufer in die Mitte des Flusslaufs zu legen und weitgehend mit ihren Kronen im Wasser liegen zu lassen, ist das mittelfristige Ziel des Projekts. Hierzu sammeln alle Beteiligten mit den ersten Totholzmaßnahmen gemeinsam Erfahrungen. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Bäume nicht verdriften und sich vor Wehre oder Schleusen setzen, so dass keine Gefährdung bei Hochwasser entsteht.

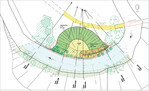

5.6 Die Fleet-Alster

Im Unterlauf (unterhalb der Außenalster) verläuft die Alster sehr stark kanalisiert und verbaut als Fleet (stark veränderte oder künstlich angelegte Wasserläufe in Hamburg) bis in die Elbe. Für diesen Abschnitt soll geprüft werden, welche ökologischen Aufwertungen in diesem sehr urbanen Gewässerkorridor möglich sind und wie gleichzeitig für die Stadtbevölkerung die Erlebbarkeit des Gewässers als Lebensraum ermöglicht wird. Eine Ideenstudie (Rabeet al. 2015) zeigt mögliche Maßnahmen zur Aufwertung auf (Abb. 7). Damit sind auch „leitbildkonforme Ersatzstrukturen“ gemeint, die geeignete Maßnahmen zur ökologischen Zielerreichung nach EG-WRRL darstellen. Neue „Unterwasserwelten“ und „schwimmende Landschaften“ sollen so für die Fleete und Kanäle entwickelt werden. Die Maßnahmen reichen von der Anlage besiedelbarer Ersatzstrukturen aus Weidengeflechten, die an Ankerkonstruktionen oder an Ketten hängend in die Fleete reichen, über am Boden fixierte Stromkokons (Unterstände aus Beton), die die Fische und andere Organismen vor der Verdriftung bei starken Strömungen schützen sollen, „schwimmenden Landschaften“ in Form von begrünten Schuten oder Pontons, aus denen die Wurzeln oder andere Strukturen ins Wasser ragen, bis hin zu begrünten Fassaden an den Fleeten (Abb. 8, 9). Als erste Maßnahmen wurden die hängenden Ersatzstrukturen und die Stromkokons in die Fleete gebracht. Beide Maßnahmen stellen im Süßwasser Pilotmaßnahmen dar und werden im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung evaluiert.

5.7 Natur erleben und begreifen!

Begleitend zum Projekt werden Umweltbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt. Zunächst wurden für die Zielgruppe der Sekundarstufe II Unterrichtsmaterialien erstellt. Dazu wurde die Stadteilschule „Irena Sendler Schule“ eingebunden, um in enger Abstimmung eine praxisnahe Unterrichtsreihe zu entwickeln. Die Materialien wurden dann mit drei 12. Klassen im Unterricht sowie beim praktischen Einsatz an der Alster erprobt und noch einmal angepasst. Ein Bestandteil der Unterrichtseinheiten sind Wasseranalysen der Alster, deren Ergebnisse dann kontinuierlich auf der Internetseite des Projekts dargestellt werden sollen. Auf der Grundlage der Materialien wurde dann eine Lehrerhandreichung erstellt und gedruckt, die das Thema Fließgewässer und Aue mit einem regionalen Bezug für die Schüler aufbereitet und die Lehrer in ihrem Unterricht unterstützen soll ( www.lebendigealster/service ).

6 Öffentlichkeitsarbeit

Um die Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit möglichst effektiv zu gestalten, wurde zunächst ein Kommunikationskonzept entwickelt. Dies umfasste die Internetseite, Pressegespräche und -mitteilungen, Flyer, Broschüren, Tagungen, Vorträge, Beteiligungsmöglichkeiten und Einbindung der Politik. Dazu wurde ein entsprechender Presseverteiler erstellt, mit dem zu den jeweiligen Maßnahmen oder Pressegesprächen informiert bzw. eingeladen wurde. Zu Beginn des Jahres werden Fixpunkte für die Pressearbeit festgelegt. Jährlich werden ca. 10 bis 20 Pressemitteilungen zum Projekt und den Maßnahmen herausgegeben.

Ein zentraler Baustein ist dabei die Internetseite ( www.lebendigealster.de ), die regelmäßig aktualisiert wird. Downloads der Fachtagung werden eingestellt und jeweils aktuelle Unterlagen zum Beteiligungsprozess und zu Maßnahmen werden dort zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Ausstellung mit Roll-Ups und einem Diorama, die in Hamburg an unterschiedlichen Standorten präsentiert wird.

Durch Auszeichnungen wie „Offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ lässt sich zudem noch eine entsprechende mediale Aufmerksamkeit erzielen, was auch der weiteren Umsetzung dienlich ist.

7 Resümee und Ausblick

Die erfolgreiche Realisierung von Maßnahmen basiert nicht nur auf guten Begründungen und Darstellung von Fakten. Im hohen Maße spielen weiche Faktoren wie verlässliche und vertrauenswürdige Partnerschaften zwischen den Akteuren und die Überzeugungskraft der handelnden Personen eine Rolle. Die Entscheidungsträger und Meinungsführer der unterschiedlichen betroffenen Interessengruppen müssen eingebunden und beteiligt werden.

Im urbanen Umfeld findet sich eine große Spannbreite unterschiedlicher Interessengruppen. Neben den verantwortlichen Behörden aus Naturschutz und Wasserwirtschaft, Angel- und Kanuvereinen, interessierten Bürgern und gewerblichen Anliegern gehört auch der Denkmalschutz zu den zu beteiligenden Interessengruppen. Dies setzt aber auch ein ausreichendes Maß an personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen und eine Kommunikationsstrategie voraus, die Politik und Medien berücksichtigt. Besonders erfolgsfördernd wirkt sich aus, wenn der für die Lebensqualität der Stadt entstehende Mehrwert durch das Projekt vermittelt werden kann.

Als Erfolgsfaktoren für das Projekt „Lebendige Alster“ (s.a.Blumet al. 2000) wirken

- ein Team mit unterschiedlichen Schlüsselqualifikationen für unterschiedliche Aufgaben und eine unterschiedliche Zielgruppenansprache,

- erfolgreiche erste Umsetzungsmaßnahmen, die Vertrauen in die weitere Projektumsetzung generieren,

- ein gutes Umfeldmanagement, bei dem wichtige Institutionen und Personen (Stakeholder) mit eingebunden werden,

- ausreichende personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen des Projektes.

Für die nächsten Jahre ist ein ambitioniertes Maßnahmenprogramm geplant, das von der Entwicklung und Sanierung von Auegewässern, der Förderung naturnaher Uferstrukturen, der Einbringung von größeren Bäumen als Totholzstrukturen über die Etablierung der Alsterniederung als außerschulischem Lernort bis zur Entwicklung „Grüner Schuten“ als schwimmende grüne Parks reicht. Bei den unterschiedlichen Interessen sollen dann auf der Grundlage von Gemeinsamkeiten Lösungsansätze für eine Aufwertung der Gewässer gesucht werden. Inwieweit vor allem die Pilotmaßnahmen in den Fleeten erfolgversprechende Ansätze darstellen, wird die Evaluation der Maßnahmen zeigen.

Gefördert wird das Projekt durch die Stiftung Lebensraum Elbe, die Hamburger Behörde für Umwelt und Energie (BUE), das Bezirksamt Wandsbek und Bezirksamt Nord, die Michael-Otto-Stiftung, die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung und die Edmund-Siemers-Stiftung.

Literatur

Altmüller, R., Dettmer, R.(1996): Unnatürliche Sandfracht in Geestbächen – Ursachen, Probleme und Ansätze für Problemlösungen – am Beispiel der Lutter. Inform.d. Naturschutz Nieders. 16 (5), 222-237.

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Amt für Umweltschutz (2004): Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) – Landesinterner Bericht zum Bearbeitungsgebiet Alster – Bestandaufnahme und Erstbewertung (Anhang II/ Anhang IV der WRRL). Hamburg. S. 151.

Blum, B., Borggräfe, K., Kölsch, O., Lucker, T. (2000): Partizipationsmodelle in der Kulturlandschaft – Analyse von erfolgsfördernden Faktoren aus 13 Regionalentwicklungsprojekten. Naturschutz und Landschaftsplanung 32 (11), 340-346.

Brunke, M., Purps, M., Wirtz, C. (2012): Furten und Kolke in Fließgewässern des Tieflands: Morphologie, Habitatfunktion für Fische und Renaturierungsmaßnahmen. Hydrolog. Wasserbewirtschaftung 56, 100-110.

Freie und Hansestadt Hamburg (2004): Landesinterner Bericht zum Bearbeitungsgebiet Alster – Bestandsaufnahme und Erstbewertung (Anhang II/Anhang IV der WRRL). Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. www.hamburg.de/contentblob/4237762/5212b910be060c34cef2714562b91fae/data/d-landesinternerbericht-alster.pdf.

Brunke, M., Mutz, M., Marxsen, J., Schmidt, C., Fleckenstein, J.(2014): Das hyporheische Interstitial von Fließgewässern: Strukturen, Prozesse uns Funktionen. In:Brendelberger, H., Martin, P., Brunke, M., Hahn, H.J., Hrsg., Grundwassergeprägte Lebensräume, Limnologie Aktuell 14, 133-214.

Buddensiek, V., Ratzbor, G., Wächtler, K.(1993): Auswirkungen von Sandeintrag auf das Interstitial kleiner Fließgewässer im Bereich der Lüneburger Heide. Naturschutz und Landschaftspflege 68 (2), 47-51.

DVWK (1996): Zur aktuellen Leitbilddiskussion. DVWK Nachr. 148, 53-54.

DWA (2008): Aktive Beteiligung fördern! Ein Handbuch für die bürgernahe Kommune zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Hennef, 64 S.

Gebler, R.-J.(2005): Entwicklung naturnaher Bäche und Flüsse – Maßnahmen zur Strukturverbesserung. Wasser + Umwelt, Walzbachtal, 79 S.

Madsen, B., Tent, L.(2000): Lebendige Bäche und Flüsse – Praxistipps zur Gewässerunterhaltung und Revitalisierung von Tieflandgewässern. Edmund Siemers-Stiftung, Hamburg, 156 S.

Patt, H., Jürging, P., Kraus, W.(2011): Naturnaher Wasserbau: Entwicklung und Gestaltung von Fließgewässern. Springer, Heidelberg, 466 S.

Poppendiek, H.-H., Bertram, H., Brandt, I., Engelschall, B., Prondzinski, J.v.(Hrsg., 2010): Der Hamburger Pflanzenatlas: von a bis z. Dölling und Galitz, Hamburg, 512 S.

Rabe, S., Stokman, A., Schulz, J., Friel, L., Stamatopoulo, E., Halle, M., Borggräfe, K. Hammer, W., Schilling, E. (2015): Lebendige Alster in der Hamburger Fleetstadt. Hamburg, 40 S.

Reusch, H.(2008): Sand in Bächen des Norddeutschen Tieflandes – Lebensraum oder Lebensgefahr? In:Kieckhäfer, H., Red., .

Schäfers, G., Ebersbach, H., Reimers, H., Körber, P., Janke, K., Borggräfe, K., Landwehr, F.(2016): Atlas der Säugetiere Hamburgs. Artenbestand, Verbreitung, Rote Liste, Gefährdung und Schutz. Behörde für Umwelt und Energie, Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie, Abteilung Naturschutz, Hamburg, 182 S.

Schumacher,F. (1969): Wie das Kunstwerk Hamburg nach dem großen Brande entstand. Hamburg, 73 S.

Siemens, v. M., Hafland, S., Binder, W., Hermann, M., Rehklau, W.(2009): Totholz bringt Leben in Bäche und Flüsse. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 58 S.

Wiegleb, G.(1997): Leitbildmethode und naturschutzfachliche Bewertung. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6 (1), 43-62.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Karsten Borggräfe arbeitet seit 2017 bei der Stiftung Lebensraum Elbe in Hamburg. Diplom-Studium der Biologie an der Rheinisch Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Seit über 25 Jahren tätig für den Naturschutz in Regionalentwicklung (Regionalmanager LEADER), Umweltbildung, Artenschutz, Grünlandentwicklung bis hin als Schwerpunkt zur Fließgewässerentwicklung. Über 25 Jahre war er für die Aktion Fischotterschutz e.V. und dort u.a. für das Projekt Lebendige Alster tätig.

> karsten.borggraefe@stiftunglebensraumelbe.de

Wolfram Hammer ist seit 1987 freiberuflich tätig mit einem Schwerpunkt im Bereich Fließgewässerschutz. Diplom-Studium der Biologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Seit 2000 für den BUND mit Gewässer-Renaturierungsprojekten im Einzugsgebiet der Alster befasst.

Lars Panzer ist seit 2016 beim Landesverband des NABU Hamburg als Referent für Gewässerschutz und StadtNatur beschäftigt und arbeitet hier für das Kooperationsprojekt Lebendige Alster. Studium der Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften an der Universität Lüneburg. Seit 2005 engagiert für das Thema Fließgewässerentwicklung im urbanen Bereich. Neben der Planung und Betreuung von ehrenamtlichen Maßnahmen und Aktionstagen freiberufliche Tätigkeit als Planer und Gutachter tätig, mit der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen an verschiedenen Hamburger Naturschutzprojekten tätig.

Eike Schilling , NABU Hamburg, Hamburg

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.