Citizen-Science-Beobachtungsdaten

Abstracts

Im Bereich der Rechtsprechung werden bei Zeugenaussagen seit Jahren kognitive Täuschungen und Informationspathologien berücksichtigt. Bei der Verwendung von Naturbeobachtungen in der Wissenschaft ist dies bislang noch nicht der Fall. Dabei können solche Einflüsse an zwei Stellen wesentliche Auswirkungen haben: beim Beobachten (Bestimmen) und, falls man nicht unveränderte Originaldaten verwendet, bei der Plausibilisierung der Einzelbeobachtungen.

Die Plausibilisierung einzelner Beobachtungen scheint gerade bei Daten aus internetgestützten Citizen-Science-Projekten meist unabdingbar, um die Fehlerquote zu begrenzen und fragwürdige wissenschaftlichen Aussagen zu vermeiden. Problembehaftet beim Plausibilisieren von Naturbeobachtungen wirken insbesondere die Auswahl der Plausibilisierungsmethode sowie die praktische Umsetzung des methodischen Konzepts mit der Notwendigkeit, Wahrscheinlichkeitsgrenzen zu definieren, was noch als plausibel (i. S. von „glaubwürdig“ oder „verlässlich“) gelten soll.

Um solche und weitere mögliche Probleme beim Plausibilisieren zu erkennen und dabei Fehler bzw. Manipulationen der Datenbasis zu vermeiden, ist es notwendig, sich intensiv mit potenziellen Fallstricken zu beschäftigen. Ebenfalls unabdingbar ist eine vorurteilsfreie, unparteiische Herangehensweise, die transparent und für jedermann nachvollziehbar dargelegt werden sollte.

Citizen Science Observation Data – Part 2: Theory of plausibility checks

Cognitive deceptions and information pathologies have been taken into account for years when using witness statements in the field of jurisprudence. But when using nature observations in science, this hasn’t been the case yet. However, such influences can have a significant impact in two places: during observing (determining) and, if unchanged original data are used, in the process of the plausibility check of the individual observations.

Especially in data from internet-based Citizen Science projects, a plausibility check of individual observations appears to be indispensable in order to limit the error rate and to avoid questionable scientific statements.

In particular, two details regarding the plausibility check of nature observations are potentially problematic: The selection of the plausibility method and the practical implementation of the methodological concept with the need to define probability limits that tell which details should be considered plausible (in the sense of “credible” or “reliable”).

In order to recognize such and other possible issues during the process of plausibility checks and to avoid errors or manipulations of the data base, it is necessary to deal intensively with potential pitfalls. Also an unprejudiced, impartial approach is indispensable and it should be presented transparently and comprehensibly for everyone.

- Veröffentlicht am

Leucorrhinia dubia with slightly reddish pterostigmata.Peter Jan Reus/naturgucker.de

1 Vorbemerkungen

Kognitive Täuschungen als Quellen für Unschärfen in der Wahrnehmung werden im Kontext von Zeugenaussagen seit Jahren im Bereich der Rechtsprechung berücksichtigt und sind zumindest in den USA auch Teil der juristischen Ausbildung (Schweizer2005). Seit einigen Jahren finden sie sogar zunehmend Eingang in die Publikumspresse (beispielsweiseSimonset al. 2011 oderShaw2016b). In die Diskussion um Naturbeobachtungen und ihre Nutzbarkeit wurden sie der Kenntnis der Autoren nach bislang noch nicht einbezogen, obwohl diese Umstände sowohl beim Beobachten als auch auf beim Plausibilisieren einen ganz maßgeblichen Einfluss haben.

Daher sollen diese Erkenntnisse im Folgenden unter dem Aspekt der Einschätzung von Naturbeobachtungen aus Citizen-Science-Projekten in die naturwissenschaftliche Diskussion eingebracht werden. Der Beitrag soll aufzeigen, wie eine angemessene Berücksichtigung aussehen sollte und welche Bewertungsaussagen überhaupt sinnvoll möglich sind. Ein wichtiges Moment ist dabei außerdem die Betrachtung, an welchen Stellen im Arbeitsprozess eine Plausibilisierung sinnvoll ist und wo sie sich gegebenenfalls sogar negativ auf die Datenintegrität auswirken kann.

Der Beitrag geht bewusst möglichst umfassend auf die unterschiedlichen Aspekte ein und zeigt die Auswirkungen an praktischen Beispielen ausführlich auf. Die Autorinnen halten diesen Detaillierungsgrad für sinnvoll, um der notwendigen Entwicklung ein tragfähiges Fundament bieten zu können.

2 Möglichkeiten einer Datenbewertung

2.1 Grundlagen

Wer Beobachtungsdaten von Pflanzen-, Tier- und Pilzarten aus internetbasierten Citizen-Science-Projekten analysiert und bewertet, steht grundsätzlich vor der Aufgabe, eine Aussage zur Qualität der verwendeten Daten treffen zu müssen. Dies gilt sowohl für deren inhaltliche als auch statistische Qualität. Er muss sich deshalb entscheiden, ob er die unverfälschten Originaldaten nutzt oder Daten, die einer Plausibilitätsprüfung unterzogen wurden.

Im ersten Teil der Veröffentlichungsreihe (Munzingeret al. 2017) wurden der allgemeine Datencharakter von Naturbeobachtungen und die Fehlerquellen beim Erfassen und Dokumentieren beleuchtet. Wesentliche Faktoren der Unschärfen liegen dabei in der Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn, auf die zudem diverse soziologische und psychologische Aspekte Einfluss ausüben, so dass eine unübersichtliche Situation mit vielen potenziellen, in ihrer Ergebniswirksamkeit nicht abschätzbaren Auswirkungen resultiert.

Naturbeobachtungen sind trotz der ihnen anhaftenden großen potenziellen Ungenauigkeiten nicht sinn- oder belanglos bzw. ohne Erkenntniswert. Es ist aber wichtig, die Umstände potenzieller Fehler beim Umgang mit den Daten – insbesondere auch bei der Erfassung und der Bewertung bzw. Plausibilisierung – fortlaufend angemessen zu berücksichtigen. Dabei werden allerdings bislang oft Methoden verwendet, die ihrerseits einer wissenschaftlichen, objektiven Qualitätsprüfung nicht standhalten und durch Rückkopplungen auf die Beobachter und die Beobachtungsdaten sogar eine manipulative Wirkung auf den Gesamtdatensatz haben können.

Die folgenden Eigenschaften von Naturbeobachtungen (Munzingeret al. 2017) stellen die Basis der weiteren Überlegungen dar:

- Naturbeobachtungen sind empirisch unwiderlegbare Behauptungen, für deren Richtigkeit sich der Beobachter verbürgt. Sie können nicht beliebig oft und intersubjektiv wiederholt werden.

- Naturbeobachtungen sind aus zahlreichen Gründen mit nicht einschätzbaren Fehlern bzw. Unschärfen behaftet.

Von diesen grundsätzlichen Aussagen gibt es Ausnahmen. So existieren durchaus Naturbeobachtungen, die sich unabhängig durch mehrere andere Beobachter wiederholen lassen und die dabei gegebenenfalls zu einem anderen Ergebnis kommen können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein beobachteter Baum über viele Jahre von anderen Beobachtern am Wuchsort aufgesucht werden kann oder eine ornithologische Seltenheit von vielen anderen Beobachtern bestätigt wird. In diesen Fällen kommen solche Wiederholungs-Beobachtungen nach Auffassung der Verfasser(in) einer Bewährung bzw. Falsifizierung nachPoppernahe (s. Abschnitt 2.2).

Eine tatsächliche Ausnahme kann das Vorhandensein von Sammlungsbelegen darstellen, da hier sogar nach langer Zeit personenunabhängig eine Bestimmung auch durch Experimente überprüft werden kann. Hier kann angenommen werden, dass eine Falsifizierung tatsächlich möglich wäre.

Diese Ausnahmen treffen aber für die allermeisten Beobachtungen aus Citizen-Science-Projekten nicht zu, die aufgrund ihres „weichen“ Charakters einer exakt-wissenschaftlichen Prüfung nicht zugänglich sind und entsprechend nicht falsifiziert werden können. Auch andere „harte“ Beweisführungen wie die mathematische auf Basis formaler Ableitungen (Rautenberg2008) oder ein strenger logischer Beweis (Pittioni1996: 70) sind nicht möglich.

Unter einer Naturbeobachtung wird im Folgenden die Gesamtheit der bestimmenden Daten verstanden: Datum und Zeit der Beobachtung, Ergebnis der Artbestimmung (= Nennung der beobachteten Art), Anzahl der beobachteten Individuen sowie die weiteren Informationen über Verhalten etc. und die sonstigen Umstände der Beobachtung (Anzahl der Beobachter, die Beobachtungsbedingungen etc.).

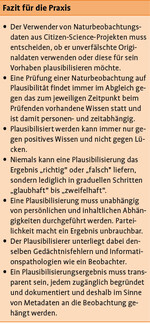

2.2 Überlegungen zur Plausibilisierung

Da eine allgemeingültige, intersubjektive Falsifizierung einer einzelnen Naturbeobachtung bis auf die genannten Ausnahmen ausscheidet, ist es lediglich möglich, sie subjektiv bezüglich des Grades ihrer Glaubhaftigkeit einzuschätzen. Dieses Vorgehen nennt man üblicherweise Plausibilisierung. Dabei handelt es sich um eine Methode, bei der ein Wert oder allgemein ein Ergebnis überschlagsmäßig daraufhin überprüft wird, ob es annehmbar, einleuchtend und nachvollziehbar sein kann oder nicht (Wikipedia). Letztendlich geht es also darum, dass sich der Datenverwender ein individuelles Urteil über die Glaubwürdigkeit einer Naturbeobachtung bildet. Ob eine solche Abschätzung überhaupt notwendig ist oder unveränderte Originaldaten verwendet werden können, muss der Datenverwender entscheiden.

Eine Plausibilitätsprüfung findet immer im Abgleich gegen das zu dem Zeitpunkt der Plausibilisierung beim Prüfenden vorhandene Wissen statt. Andere Prüfer mit einem unterschiedlichen oder gleichen Wissen, aber einer unterschiedlichen persönlichen Einschätzung, können jeweils zu einer anderen Plausibilitätsaussage gelangen. Auch das sich mit der Zeit verändernde Wissen kann zu abweichenden Einschätzungen führen. Damit ist eine Plausibilitätsprüfung immer wissens- und zeitabhängig. Eine weitere Abhängigkeit besteht bezüglich der Person oder des Gremiums, die oder das die Plausibilitätsprüfung vornimmt. Denn „wären aber die Dinge wirklich das, für was wir sie halten, so müßten alle Menschen sie gleich empfinden“ (Montaigne1998). Dies ist aber nicht der Fall, sonst würde allenthalben Einigkeit herrschen.

Der in diesem Beitrag verwendete Plausibilitätsbegriff ähnelt demPopper’schen Begriff der Bewährung. Zu diesem führtPopper(1974: 31) aus, dass der Bewährungsgrad zur Zeit t nichts über die Zukunft – etwa über den Bewährungsgrad zu einer späteren Zeit als t – aussagt. Er ist lediglich ein Bericht über den Stand der Diskussion zur Zeit t über die logische und empirische Güte der konkurrierenden Theorien (Popper1974: 31). Diese Aussage gilt sinngemäß ebenfalls für die Plausibilisierung einer Naturbeobachtung: Was heute noch ein erstes Auftreten einer Art ist und möglicherweise als nicht plausible Beobachtung eingestuft wird, kann zukünftig durchaus als plausibel im Sinne des Beginns einer Entwicklung bewertet werden, ein „Ausreißerdatum“ erscheint dann in einem neuen Licht.

Im Gegensatz dazu gilt, dass Wahrheit nicht zeitgebunden ist. Eine Aussage, die gestern wahr gewesen ist, kann heute nicht falsch sein; allenfalls können wir uns gestern geirrt haben (Gadenne2007). Implizit ergibt sich daraus, dass es bei einer erfolgten Plausibilisierung nicht um „wahr“ oder „unwahr“ gehen kann, denn diese ist über die Zeit hinweg, wie oben beschrieben, grundsätzlich veränderlich.

Es gibt eine weitere, im Kontext einer praktischen Umsetzung von Plausibilitätsprüfungen wichtige Analogie. Eine Naturbeobachtung ist in ihrer Gesamtheit ein vom Beobachter abgegebenes Zeugnis über einen von ihm gemachten Beobachtungssachverhalt. Als solche kann sie daher mit einer Zeugenaussage im juristischen Sinne verglichen werden. Die Frage der Beweiskraft solcher Wahrnehmungsbekundungen spielt in allen Rechtssystemen seit jeher eine wichtige Rolle. Die deutsche Zivilprozessordnung (dejure.org o.J. c) und die Strafprozessordnung (dejure.org o.J. b) legen fest, dass das Gericht nach seiner freien Überzeugung Beweise zu würdigen hat. Der StrafrechtlerWilhelmführt dazu treffend aus, dass es nicht die Wahrheit ist, die über das Schicksal des Angeklagten entscheidet. Es sei vielmehr die Überzeugung derer, die über ihn zu urteilen haben. Und ob diese Überzeugung der objektiven Wahrheit entspricht, ist für den Ausgang des Verfahrens deshalb völlig irrelevant (Wilhelm2014: 279f.). Exakt Gleiches gilt für das Plausibilisierungsergebnis einer Naturbeobachtung, auch hier werden Beweise bewertet.

Ein zweiter Grundsatz der Zivilprozessordnung kann eine gute Richtschnur für eine tragfähige Plausibilisierung sein: In einem Urteil sind nach § 286 ZPO (dejure.org o.J. a) die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind. Vergleichbar sollten die Ergebnisse einer Plausibilisierung dokumentiert und begründet werden. Selbstverständlich sollte dabei sein, dass sowohl Ergebnis wie auch die Begründung jedem Interessierten ohne Hürden zugänglich sind. Eine durchgängige Transparenz ist wissenschaftlich geboten. Zur Steigerung der Datenqualität können die Ergebnisse von Plausibilisierungen auch in Form von Metadaten [z.B. ein oder mehrere Kommentar(e)] an die eigentliche Naturbeobachtung angehängt werden und diese dann ergänzen. Alles andere würde der Willkür Tür und Tor öffnen und hat deshalb im Rahmen wissenschaftlichen Arbeitens keine Daseinsberechtigung.

Eine dritte Anleihe aus dem Rechtswesen: Die Unabhängigkeit der Gerichte und Richter ist ein wesentlicher Pfeiler der Rechtsprechung (BMJVo.J.). Besteht die Gefahr der Parteilichkeit, kann ein Richter abgelehnt werden (dejure.org o.J. a). Völlig undenkbar ist deshalb beispielsweise, dass ein Richter über die Angelegenheiten eines Bekannten oder in einer Sachangelegenheit urteilen darf, in der er Eigeninteressen hat. In jedem Fall muss gewährleistet sein, dass der Richter unabhängig und unparteilich sein und die Gewähr für Neutralität und Distanz gegenüber den Verfahrensbeteiligten bieten muss (Bundesverfassungsgericht 2006).

Wie bereits dargestellt, sind Plausibilisierungen Gerichtsurteilen sehr ähnlich und sollten deshalb auch ähnliche Qualitätskriterien erfüllen. Der Plausibilisierende sollte eine vergleichbare Distanz und Unabhängigkeit zur zu beurteilenden Beobachtung und dem Melder besitzen wie ein Richter zum Rechtsgegenstand und den Parteien.

Deshalb ist die folgende Einlassung des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA 2012) im Hinblick auf ein unabhängiges Urteil kritisch zu bewerten: „Des Weiteren sind ihnen [Anm. der Autoren: dem Regionalkoordinator] die meisten aktiven Beobachter in der Region bekannt, so dass sie deren Kenntnisse und dadurch zweifelhafte Beobachtungen leichter einschätzen können.“ Wenn man die „Leistung“ von Beobachtern bewerten möchte, kann dies methodisch grundsätzlich objektiv nur durch regelmäßig stattfindende, einheitliche Tests geschehen, wie diese auch immer gestaltet sein und was sie auch immer messen mögen. „Persönliches Kennen“ als Basis ist hingegen rein subjektiv und führt deshalb in eine kontraproduktive Richtung. Groben Fehleinschätzungen durch Bestätigungsfehler, Konformitätsdruck etc. wird Vorschub geleistet (vgl.Munzingeret al. 2017).

2.3 Schlussfolgerung

Die Plausibilisierung stellt eine individuelle Abschätzung der Glaubhaftigkeit einer bestimmten Naturbeobachtung im Kontext des jeweiligen Wissens des Plausibilisierenden zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Sie kann keine Aussage über richtig oder falsch treffen. Naturbeobachtungen lassen sich demzufolge nicht einmalig dahingehend überprüfen, ob sie „wahr“ oder „unwahr“, „richtig“ oder „falsch“ sind. Globalen, dauerhaften Prüfungen, wie sie beispielsweise für Vogelbeobachtungen vorgenommen werden (Dachverband Deutscher Avifaunisten 2012: 2), fehlt jede Grundlage.

3 Nutzbare Faktoren für eine Plausibilisierung

3.1 Vorbemerkungen

Es muss stets davon ausgegangen werden, dass das Wissen über die Natur grundsätzlich lückenhaft ist, weshalb logischerweise auch nichts über die tatsächliche Größe einer Lücke bekannt sein kann.

Gegen Nicht-Wissen im Sinne von „es gibt etwas nicht“ kann grundsätzlich nicht plausibilisiert werden. Neben dem Umstand, dass es etwas tatsächlich nicht gibt, existieren für eine Lücke zahlreiche weitere denkbare Ursachen, z.B. dass bislang niemand nachgeschaut hat oder dass trotz Nachschauens etwas nicht entdeckt oder erkannt wurde. Ein Rückschluss auf die tatsächliche Ursache für eine Verbreitungslücke ist, selbst wenn jemand nachgeschaut hat, deshalb genauso wenig möglich wie der Rückschluss von einer kleinen Wasserpfütze auf die ursprüngliche Form des sie beim Tauen verursachenden Eiswürfels (Taleb2008: 243f.).

Trotz allem lässt sich unter bestimmten Bedingungen auch aus Lücken eine gewisse Information ziehen. So lassen sich grobe, relative Vermutungen anstellen hinsichtlich der Frage, ob eine Lücke vermutlich relativ groß oder eher relativ klein ist. Hierzu ein Zitat von Thomas Fischer, Rechtswissenschaftler und Vorsitzender Richter des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs: „Jedes beliebige Ereignis auf der Welt könnte (!) auch dadurch verursacht worden sein, dass ein Ufo geflogen kam, einige fremde Wesen heraus kletterten und irgendetwas taten. ... Aber mit solchen „theoretischen“ Möglichkeiten kann sich das Recht [Anm. der Verfasser: die Plausibilisierung] nicht abgeben.“ (Fischer2016). Einschränken muss man diese Aussage bei Naturbeobachtungen allerdings dahingehend, dass Arten sich grundsätzlich opportunistisch verhalten, also durchaus auch Ungewöhnliches „ausprobieren“. Dies ist letztendlich die Basis für die natürliche Selektion. Entsprechend geringer ist der Bereich, der als theoretisch möglich, aber für die Praxis als nicht relevant definiert werden kann.

Trotzdem gibt es beim Plausibilisieren im Hinblick auf das bekannte Wissen durchaus so extreme Beobachtungen (im Sinne von sehr außergewöhnlich), dass an deren Glaubwürdigkeit deutlich gezweifelt werden darf. Wenn die Lücke zu Bekanntem zu groß wird und nicht überbrückbar scheint, kann dies durchaus für eine Plausibilisierung genutzt werden. Auch wenn eine regionale Lücke in der Verbreitung nicht aussagekräftig ist, kann eine deutlich größere und damit extreme Verbreitungslücke beispielsweise bei einer endemischen Orchideenart aus Südafrika, die für Hamburg gemeldet wird, eben durchaus die Einstufung als „Alien-Beobachtung“ (Analogie zu dem oben erwähnten UFO) begründen. In diesem Beispiel muss aber berücksichtigt werden, dass es sich auch um eine neophytische Art handeln könnte, die möglicherweise sogar durch Menschen angesalbt (= absichtlich angesiedelt) wurde. Zu beachten ist dabei ferner der Umstand, dass der Übergang von gerade noch akzeptabel bis extrem unwahrscheinlich natürlich fließend ist und die Natur allgemein variantenreich ist. Ungewöhnliches ist Programm und eine Entscheidung, ob etwas wirklich ein „Alien“ ist oder nur etwas Ungewöhnliches, ist deshalb im konkreten Einzelfall oft nur schwer zu treffen.

3.2 Verbreitung und Phänologie

3.2.1 Fund-/Verbreitungskarten

Im Folgenden wird zwischen Fundkarten und Verbreitungskarten unterschieden:

- Fundkarten bilden die bekannten Fundpunkte von Arten zumeist in Form sogenannter Rasterkarten ab. Dabei werden Raster – beispielsweise TK-25-Quadranten – eingefärbt oder anders gekennzeichnet, wenn von dort ein Fund bekannt ist. Diese Karten stellen also das aktuelle Wissen zum Zeitpunkt der Erstellung und nach Kenntnis des Erstellers dar. Sie weisen oftmals größere Lücken auf, wenn in Bereichen keine Funde bekannt sind.

- Im Gegensatz dazu abstrahieren Verbreitungskarten konkrete Fundpunkte zu einem verallgemeinerten Ergebnis. Sie weisen deshalb zumeist keine Lücken auf. Die diskutierten Nutzungsgrenzen von Fundkarten gelten für Verbreitungskarten aufgrund ihres höheren Abstraktionsniveaus in geringerem Umfang. Verbreitungskarten sind also für eine Plausibilisierung grundsätzlich besser geeignet als Fundkarten.

Wenn in der Smartphone-App iFlora gesagt wird „... kann iFlora automatisch überprüfen, ob die von Ihnen gefundene Art an ihrem Fundort überhaupt vorkommen kann“ (Tackenberg2016a, b; Google Play, abgerufen am 31.12.2016), dann ist das zumindest fragwürdig. Über vorhandene Lücken in Fundkarten kann eben inhaltlich absolut nichts gesagt werden, auch nicht, dass dort etwas nicht vorkommt. Ein solches Vorgehen kann bei einer weiteren Verbreitung der App zu verzerrten Daten führen, da Beobachter durch einen „Expertenhinweis“ zu einer Revidierung eines möglicherweise doch richtigen Bestimmungsergebnisses veranlasst werden. Mit auf diese Weise beeinflussten Daten können dann beispielsweise nur noch Verkleinerungen der Verbreitung festgestellt werden, Arealausweitungen würden vorgehensbedingt wegplausibilisiert werden.

3.2.2 Phänologie

Phänologische Daten sind weitere Bestandsdaten, gegen die häufig plausibilisiert wird. Selbstverständlich kann auch hier nur mit positivem Wissen diskutiert werden. Es kann also in keinem Fall ein Argument sein, dass zu einem Zeitpunkt X diese Art oder jenes Entwicklungsstadium noch nie gesehen wurde.

Gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist zudem eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Vergangenheitsdaten als Basis zur Abschätzung der Glaubwürdigkeit einer Naturbeobachtung angebracht. So haben sich seit Ende der 1980er-Jahre in vielen Jahren deutliche Verfrühungen der Blütezeiten bei Pflanzen gezeigt, die einer Verfrühung der Vegetationsperiode um bis zu drei Wochen erkennen lassen (Dierschke2016). Vergleichbare Erkenntnisse über phänologische Veränderungen gibt es auch zu Zugvögeln (Newson2016)und Libellen(Ott2016).

3.2.3 Fehlerfortpflanzung

Ein weiterer negativer Effekt ergibt sich bei Plausibilisierungen gegen Bestandsdaten allgemein daraus, dass diesen Daten bzw. Kenntnissen über Verbreitung, Phänologie etc. ebenfalls bereits aus den weiter oben ausgeführten Gründen unbekannte Unschärfen anhaften. Wird nun basierend auf diesen potenziell fehlerbehafteten Daten oder Kenntnissen eine Plausibilisierung anderer Daten durchgeführt, wirken sich die Unschärfen der Basisdaten im Zuge einer Fehlerfortpflanzung immer verstärkend auf die Unschärfen des neuen Plausibilisierungsergebnisses aus: Ist also die Erkenntnisbasis hinsichtlich ihrer Fehler bereits unscharf, wird allen Daten, die gegen diese Basis plausibilisiert werden, diese Unschärfe quasi zusätzlich mitgegeben. Und da die zu plausibilisierenden Daten ihrerseits eine gewisse Unschärfe aufweisen, kann die Plausibilisierung kein „scharfes“ Ergebnis liefern. Die Art und Weise, wie die Unschärfen miteinander verknüpft werden, spielt dabei ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle: Werden Faktoren additiv oder subtraktiv verknüpft, addieren sich die absoluten Werte der Fehlergrenzen. Werden Faktoren multipliziert oder dividiert, addieren sich die hingegen die einzelnen prozentualen Fehlergrenzen. So kann im ungünstigsten Fall insgesamt eine Fehlergrenze von 100 % oder größer entstehen. Ein solches Ergebnis ist dann wenig brauchbar bis sinnlos.

3.3 Beobachtererfahrung

Erfahrung ist ein nützliches Indiz zur Einschätzung der grundsätzlichen Leistungsfähigkeit eines Menschen bei kognitiv anspruchsvollen Tätigkeiten wie dem Bestimmen beobachteter Arten oder dem Abschätzen von Individuenzahlen. Erfahrung nimmt zumeist mit wachsender Dauer der entsprechenden Tätigkeit zu. Allerdings geht mit steigendem Lebensalter ein allgemein zunehmender Verlust physiologischer und kognitiver Fähigkeiten einher. Der sich mehrenden Erfahrung steht damit ein Rückgang anderer Fähigkeiten entgegen. Dieser Umstand wird im Folgenden anhand einiger grundlegender Beispiele näher betrachtet.

Hörfähigkeit

Die Hörfähigkeit ist vielleicht keine zentral notwendige Fähigkeit, wenn man die Natur beobachten möchte. Aber beispielsweise bei Vogelkartierungen im Frühjahr oder bei Heuschreckenerfassungen im Sommer ist sie durchaus sehr hilfreich, je nach fachlichem Anspruch gegebenenfalls auch zwingend notwendig.

Allein durch zunehmendes Alter schwinden die Fähigkeiten, vor allem hohe Töne wahrzunehmen. Nun kommunizieren aber gerade in diesen Bereich Vogelarten und Heuschrecken. Roesels Beißschrecke ( Roeseliana roeselii ) hat einen Frequenzbereich von 10 bis 50 kHz mit einem Maximum bei 20-25 kHz (orthoptera.ch). Goldhähnchen liegen dagegen bei 8 kHz bzw. leicht darüber (Bergmannet al. 2008). Erschwerend kommt bei diesen Vögeln hinzu, dass sie sehr leise singen.

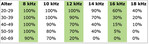

Tab. 1 zeigt deutlich, dass selbst junge Menschen ab 14 kHz nicht immer zuverlässig hören. Mit zunehmendem Alter schwindet diese Fähigkeit zudem deutlich, so dass in der Altersgruppe ab 60 Jahren bereits ab einer Frequenz von 10 kHz erhebliche Lücken auftreten.

In der deutschen Bevölkerung sind ferner in der Altersklasse 50–59 Jahre bereits 25 % der Menschen zusätzlich von Schwerhörigkeit (frequenzunabhängige Einschränkung der Hörempfindlichkeit) betroffen, in der Altersklasse 60–69 Jahre rund 37 % und in der Altersklasse 70 Jahre und älter sind es mit 54 % bereits über die Hälfte (Deutscher Schwerhörigenbund 2012). Mithin handelt es sich beim Verlust von Hörfähigkeit um kein Minderheitenproblem und in Kombination mit den ohnehin auftretenden altersbedingten Einschränkungen ergibt sich ein Handicap, das viele Menschen betrifft.

Sehfähigkeit

Im Vergleich zum Hörsinn ist der Sehsinn für Naturbeobachtungen in jedem Fall eine Notwendigkeit, ohne die Naturbeobachtungen mehr oder minder ausgeschlossen sind. Normale Fehlsichtigkeiten (Kurz- und Weitsichtigkeit usw.) können durch entsprechende medizinische Hilfsmittel gut ausgeglichen werden, so dass für die meisten betroffenen Menschen keine wirklichen Beeinträchtigungen daraus resultieren, wenn sie ihre Hilfsmittel immer nutzen.

Allerdings nehmen die Fehlsichtigkeiten vergleichbar mit den Einschränkungen des Hörsinns im Alter zu. Hinzu kommen weit verbreitete Krankheiten. „Im Alter zwischen 52 und 64 Jahren haben 50 % der Bevölkerung einen Grauen Star, ohne Sehstörungen zu bemerken. Zwischen 65 und 75 Jahren sind es weit über 90 %, wobei die Hälfte von ihnen Beeinträchtigungen ihres Sehvermögens wahrnehmen [Anm. der Autoren: also mindestens 45 %], wenn sie das 75. Lebensjahr erreicht haben.“ (Berufsverband der Augenärzte Deutschlands o.J.).

Damit muss man davon ausgehen, dass bei einem erheblichen Teil aller Beobachter erste Einschränkungen ab Mitte 50 auftreten und spätestens ab 65 Jahren oftmals eine merkliche Einschränkung der Sehfähigkeit vorliegt.

kognitive Fähigkeiten

Salthouse(2011) stellt fest, dass die fluide Intelligenz, die nicht von der Umwelt beeinflusst werden kann und beispielsweise die geistige Kapazität, die Auffassungsgabe oder das generelle Verarbeitungsniveau umfasst, ab einem Alter von 22 Jahren mit einem Wert von 0,02 Standardabweichungen pro Lebensjahr abnimmt. Zum Maximum beträgt der Rückgang im Alter von 65 Jahren rund 0,9 Standardabweichungen.

Die kristalline Intelligenz umfasst alle Fähigkeiten, die im Laufe des Lebens erlernt werden (explizites Wissen und implizit Gelerntes) und gewinnt bis zu einem Alter von 60 Jahren mit 0,02 Standardabweichungen an Leistung. Sie hängt von der fluiden Intelligenz ab und kann von der Umwelt beeinflusst werden. Zwischen dem Alter von 22 Jahren und gut 60 Jahren beträgt der Zuwachs rund 0,9 Standardabweichungen, sie fällt danach wieder ab.

Salthousegeht deshalb davon aus, dass das Erfahrungswissen im Alter von 60 bis 65 Lebensjahren ein Maximum erreicht, während die Fähigkeit zum Lösen neuer Probleme und damit das, was man auch als geistige Flexibilität bezeichnen könnte, ab einem Alter von 22 Jahren kontinuierlich abnimmt.

Diskussion

Einerseits handelt es sich bei den hier getroffenen Feststellungen um statistische Durchschnittsangaben, die nicht in jedem Einzelfall zutreffen. Aber natürlich ist auch nicht jeder Naturbeobachter ein weiterer Humboldt, der noch im Alter von fast 90 Jahren, nur gut zwei Wochen vor seinem Tod, sein Manuskript für den fünften Band von Kosmos fertigstellte und an seinen Verleger schickte (Wulf2016: 328).

Andererseits entwickeln sich viele der geschilderten Einschränkungen über einen langen Zeitraum hinweg, so dass sie von den Betroffenen oftmals erst bei einem stärkeren Beeinträchtigungsgrad überhaupt effektiv wahrgenommen werden, trotzdem aber bereits vorher Auswirkungen auf Beobachtungsergebnisse haben können. Das Nichtwahrnehmen solcher Einschränkungen hängt unter anderem auch mit einigen der in Teil 1 der Beitragsserie geschilderten kognitiven Täuschungen bzw. Informationspathologien zusammen (Munzingeret al. 2017). Wenn beispielsweise nicht mehr alle Einzelheiten exakt wahrgenommen werden können, ergänzt das Gehirn aufgrund von Bekanntem (= Erinnerungen) das Fehlende. Dabei wird dann etwas Neues durchaus auch einmal als etwas Bekanntes interpretiert.

Aus körperlichen Einschränkungen und kognitiven Besonderheiten des menschlichen Gehirns entsteht so eine weitere nicht einschätzbare, mit steigendem Alter des Beobachters zunehmende Ungenauigkeit, die jeder einzelnen Naturbeobachtung grundsätzlich anhaftet. Einzig aufgrund einer großen Erfahrung des Beobachters auf die Qualität einer Naturbeobachtung zu schließen, kann demnach ein Trugschluss sein.

3.4 Belegbilder

Im Vergleich zu früheren Generationen von Naturbeobachtern gibt es für heutige mit der digitalen Fototechnik die Möglichkeit, Beobachtungen fotografisch festzuhalten, ohne dabei auf die Kosten des einzelnen Fotos achten zu müssen. Dementsprechend wird von dieser Möglichkeit sehr viel häufiger Gebrauch gemacht als früher. Dies führt zum einen dazu, dass der Beobachtende die Möglichkeit gewinnt, die eigene Beobachtung am Computerbildschirm einer kritischen Selbstkontrolle zu unterziehen und mit Hilfe von Bestimmungsbüchern und/oder von Abbildungen im Internet eine höhere Sicherheit bei der Artbestimmung zu erreichen. Es muss in diesem Fall also nicht direkt durch die unmittelbaren Eindrücke „im Feld“ bestimmt werden. Meldet der Beobachtende die Beobachtung zur Integration in eine größere Datengesamtheit, kann er zum anderen der Beobachtung Belegfotos hinzufügen, so dass seine Artbestimmung anhand dieser durch Dritte kritisch diskutiert werden kann.

Belegbilder sind aber keineswegs immer objektive Belege. Einerseits können die Aufnahmebedingungen zu gewissen Verfälschungen führen, beispielsweise durch einen ungünstigen Lichteinfall oder durch zu große Kontraste. Andererseits können aber die heute üblichen Möglichkeiten zur Bildbearbeitung leicht zu Verfälschungen führen. Durch Bearbeitung von Helligkeit, Kontrast, Farbtönung und -sättigung entstehen mitunter ungewollt veränderte Bildaussagen. Da kann auch mal aus einem Schwarz durchaus ein etwas rötlicher Farbton werden. Eine harte Fälschungsabsicht muss dabei nicht unterstellt werden, manchmal reicht bereits ein nicht farbkalibrierter Monitor als Ursache.

Zudem gibt es in der Natur ebenfalls zahlreiche Abweichungen, die nicht immer in Artbeschreibungen oder der sonstigen Literatur dokumentierten sind. Abb. 1 zeigt sehr wahrscheinlich nach der Hinterleibszeichnung zwar eine Kleine Moosjungfer ( Leucorrhinia dubia ), obwohl man in den Pterostigmen einen deutlichen rötlichen Farbton erkennen kann und diese eigentlich schwarz sein sollten. Die Taillierung ist auch nur wenig ausgeprägt. Ob es sich nun um ein Abbildungs-Artefakt oder um eine natürliche Variation handelt, lässt sich anhand des Fotos nicht sagen. Für eine exakte Bestimmung der Art müssten die Hinterleibsanhänge und der Genitalapparat unter dem Binokular untersucht werden. Dafür ist aber nach Bundesnaturschutzgesetz eine Genehmigung zum Fangen notwendig, so dass dieser Weg den meisten ehrenamtlichen Naturbeobachtern verschlossen ist.

Wichtig ist es, für die Bestimmung eine möglichst breite Palette an Bestimmungsliteratur zu haben, die auch auf Aberrationen oder ungewöhnlich gefärbte Individuen eingeht. In dem englischsprachigen Feldführer vonSmallshire&Swash(2010) ist beispielsweise ein altes Weibchen von Leucorrhinia dubia abgebildet, das beim ersten Betrachten durchaus mit einem Männchen von L. rubicunda verwechselt werden könnte. Außerdem denke man an alte Weibchen des Plattbauchs ( Libellula depressa ), die eine Bereifung aufweisen können, die derjenigen der Männchen durchaus sehr ähnlich ist.

3.5 Datenfälschungen

An dieser Stelle sei nochmals auf den BundesrichterFischerverwiesen, der bemerkte, dass es aber halt nicht bloß anständige Menschen gebe, selbst unter Richtern nicht. Er weist deshalb darauf hin, dass es besser sei, nicht bloß den Anständigen zu vertrauen (Fischer2016). Was für Richter gilt, muss auch für Naturbeobachter berücksichtigt werden.

Diese Datenfälschungen können sowohl Beobachtungsdaten als auch Belegbilder und sogar Sammlungasmaterial betreffen. Im Detail kann jede Informationseinheit, also zum Beispiel Art, Datum, eigentliche Beobachtung etc. betroffen sein. Motivationen könnten unter anderem in einem persönlichen Imagegewinn beispielsweise bei Publikationen von Erstbeobachtungen, ungewöhnlichen Anzahlen etc. oder möglicherweise im Bestätigen zuvor als unplausibel eingestufter „besonderer“ Beobachtungen sowie im Ausschalten von Konkurrenten liegen.

Den Umfang solcher Datenfälschungen in großen Citizen-Science-Datensammlungen lässt sich nicht wirklich abschätzen. In der alltäglichen Arbeit haben die Verfasser die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten Nutzer bei naturgucker.de sehr ernsthaft und mit Freude bei der Sache sind und deshalb absichtliche Fälschungen sehr unwahrscheinlich sind. Auch die Pflicht zu Klarnamen bietet hier sicherlich einen gewissen Schutz. Deshalb wird allgemein eine untergeordnete Bedeutung vermutet; dennoch wird diese potenzielle Fehlerquelle hier aber der Vollständigkeit halber genannt.

4 Schlussbemerkungen

Der StrafrechtsprofessorWilhelmformulierte in seinem Eröffnungsvortrag zum 38. Strafverteidigertag in Dresden Folgendes: „Die Psychologie lehrt uns, dass wir anfällig sind für vorschnelle Überzeugungen. Wir vertrauen Quellen, weil sie uns erzählen, was sich in unsere Vorstellungswelt einfügt. Bereits gebildete Überzeugungen färben neue Informationen und wir folgen Mehrheiten bisweilen nur, weil sich ihr so viele angeschlossen haben. Vor allem ignorieren wir das Unsichtbare, auch wenn es denkbar bleibt. Zahlreiche weitere irrationale Mechanismen wirken dabei in uns.“ (Wilhelm2014).

Dem schließen sich die Verfasser vorbehaltlos an. Es gilt sowohl für Beobachter als auch für Plausibilisierende. Diese Aussage schränkt nicht den Wert von Naturbeobachtungen ein, schon gar nicht von großen Sammlungen, setzt aber der Überprüfung im Einzelfall klare Grenzen. Das unbekannte Maß der einer Beobachtung anhaftenden Fehler macht eine grundsätzliche Einschätzung einer einzelnen Naturbeobachtung letztendlich immer schwierig, manchmal auch schlicht unmöglich. Da dieser Prozess individuell und wissensabhängig ist, ändert sich ein Ergebnis potenziell mit der Zeit und der Person bzw. dem Team. Global gültige Plausibilisierungsergebnisse gibt es deshalb nicht und es muss streng darauf geachtet werden, dass die Basisdaten integer, also unbeeinflusst bleiben. Datenlöschungen laufen diesem Qualitätsanspruch zuwider. Ergebnisse von Plausibilisierungen sollten Naturbeobachtungen im Sinne von Metadaten angehängt werden.

Also wird wohl jeder auch zukünftig das Plausibilisieren einzelner Beobachtungen selbst leisten müssen. Das sollte aber kein Problem sein, denn obwohl das menschliche Gehirn überaus fehleranfällig ist, leistet es als biologisches System durch die assoziative Verarbeitung sehr großer Datenmengen trotzdem Unglaubliches, Einzigartiges (Shaw2016a).

Dass sich an dieser Einzigartigkeit durch technische Entwicklungen etwas ändert, steht die Erkenntnis von Mathematikern wieKurt Gödelentgegen, die feststellten, „dass Rechenmaschinen genau das nicht leisten können, was Menschen tagtäglich leisten; gemeint ist die kreative Bewältigung, Formulierung und Lösung von prinzipiell unberechenbaren Problemen und Erscheinungen, für deren Lösung beziehungsweise Verstehen es also keinerlei algorithmische, das heißt rezeptartige Regeln gibt“ (zitiert inMeixner2017). Voraussichtlich werden auch Big Data und Künstliche Intelligenz daran nur wenig ändern.

Dies gilt grundsätzlich auch für Habitatmodellierungen, bei denen auf Grundlage bekannter Daten zur Ökologie einer Art und zu Funden eine potenzielle Verbreitung berechnet wird (Kirchneret al. 2016). Auch wenn behauptet wird, damit Lücken schließen zu können, muss klar sein, dass es sich bei dem Ergebnis immer um ein Modell und nicht um die Realität handelt und dass die Modellqualität von eben den Wissenslücken bestimmt wird, die das Modell schließen soll. Zudem hat dabei die Verstärkung von Ungenauigkeiten durch die Fehlerfortpflanzung unter Umständen erhebliche Auswirkungen (vgl. auch Abschnitt 3.2.2). Als Grundlage für eine Plausibilisierung erscheint ein solches Werkzeug nur in Ausnahmefällen geeignet.

Literatur

Bergmann, H.-H.,Helb, H.-W.,Baumann, S. (2008): Die Stimmen der Vögel Europas. Aula, Wiebelsheim.

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V.(BVA, o.J.): Katarakt. cms.augeninfo.de/nc/hauptmenu/presse/statistiken/statsitik-katerakt.html (zuletzt abgerufen am 01.01.2017).

Breh, K. (1980): Hifi-Jahrbuch. G. Braun, Karlsruhe.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz(BMJV,o.J.): Art. 97 GG. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_97.html (zuletzt abgerufen am 03.03.2017).

Bundesverfassungsgericht (2006): Beschluss vom 27. Dezember 2006 – 2 BvR 958/06. www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/12/rk20061227_2bvr095806.html (zuletzt abgerufen am 23.10.2016).

Dachverband Deutscher Avifaunisten(DDA,2011): Infoblatt Nr. 3: Mitarbeit als Regionalkoordinator bei ornitho.de. Stand 10. Oktober 2011. www.ornitho.de/index.php?m_id=1122&item=9 (zuletzt abgerufen am 23.10.2016).

dejure.org (o.J. a): StPO § 24. https://dejure.org/gesetze/StPO/24.html (zuletzt abgerufen am 03.03.2017).

– (o.J. b): StPO § 261. https://dejure.org/gesetze/StPO/261.html (zuletzt abgerufen am 03.03. 2017).

– (o.J. c): ZPO § 286. https://dejure.org/gesetze/ZPO/286.html (zuletzt abgerufen am 03.03. 2017).

Deutscher Schwerhörigenbund e.V. (2012): Statistische Angaben zur Hörschädigung in Deutschland von 2005 bis 2011. www.oesb-dachverband.at/uploads/media/DSB_SH_Statistik2011.pdf (zuletzt abgerufen am 01.01.2017).

Dierschke, H.(2016): Phytophänologisches Biomonitoring – geobotanische Forschungen zum Klimawandel vor der Haustür. Floristische Rundbriefe 50, 127-128.

Fischer, T. (2016): Von der Wahrheit, der Lüge und der Wirklichkeit. Zeit Online. www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-11/strafprozess-wahrheit-luege-gericht/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 01.01.2017).

Gadenne, V. (2007): Bewährung. InKeuth, H., Hrsg., Logik der Forschung, Akademie, Berlin.

Kirchner, A.C.,Aden, C. (2016): HotSpotSDM – ein WPS-Prozess für die Modellierung ökologischer Artenfunde. AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik 2-2016, doi:10.14627/537622077 (zuletzt abgerufen 01.01.2017).

Meixner, W. (2017): Big Data: Wie die IT-Industrie die Privatsphäre aushöhlt. www.sueddeutsche.de/digital/aussenansicht-die-wichtigste-grenze-1.3316714 (zuletzt abgerufen am 01.01. 2017).

Montaigne, M.de(1998): Essais. Erste moderne Gesamtübersetzung von Hans Stilett. Eichborn, Frankfurt/M.

Munzinger, S.,Ott, J.,Schulemann-Maier, G.,Strub, O. (2017): Citizen-Science-Beobachtungsdaten, Teil 1: Eigenschaften und Fehlerquellen. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (1), 5-10.

Newson, S.E.,Morab, N.J.,Musgrove, A.J.,Pearce-Higgins, J.W.,Gillings, S.,Atkinson, P.W.,Miller, R.,Grantham, M.J.,Baillie, S.R. (2016): Long-term changes in the migration phenology of UK breeding birds detected by large-scale citizen science recording schemes. Ibis 158, 481-495.

Ortopthera.ch: ArtporträtRoeseliana roeselii . www.orthoptera.ch/arten/item/roeseliana-roeselii-roeselii (zuletzt abgerufen am 07.01.2017).

Ott, J. (2016): Ungewöhnlich später Schlupf der Blaugrünen Mosaikjungfer bei Trippstadt/Pfalz. POLLICHIA Kurier 32 (3), 16-17.

Pittioni, V. (1996): Beweis. In:Prechtl, P.,Burkard, F.-P., Hrsg., Metzler-Philosophie-Lexikon: Begriffe und Definitionen, Metzler, Stuttgart/Weimar.

Popper, K.R. (1974): Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Hoffmann & Campe, Kritische Wissenschaft, Hamburg.

Rautenberg, W. (2008): Einführung in die Mathematische Logik. Vieweg+Teubner, Wiesbaden.

Rötzer, F. (2009): Mit 27 Jahren beginnt das geistige Altern. Telepolis. www.heise.de/tp/news/Mit-27-Jahren-beginnt-das-geistige-Altern-200 3215.html,(zuletzt abgerufen am 01.01.2017).

Salthouse, T.A. (2009): When does age-related cognitive decline begin? Neurobiology of Aging 30 (4), 507-514.

–(2011): Consequences of Age-Related Cognitive Declines. Annu. Rev. Psychol. 63 (5), 5-26.

Schneider, S. (2012): Übersicht ausgewählter Informationspathologien. Auszug aus einem Forschungsbericht. www.fh-kiel.de/fileadmin/data/wirtschaft/dozenten/schneider_stephan/Science/ResearchReport/Informationspathologien.pdf (zuletzt abgerufen am 29.12.2016).

Schweizer, M.D. (2005): Kognitive Täuschungen vor Gericht: Eine empirische Studie. Diss. Univ. Zürich. www.decisions.ch/dissertation.htmll (zuletzt abgerufen am 29.12.2016).

Shaw, J. (2016a): Das trügerische Gedächtnis. Carl Hanser, München.

– (2016b): Früher war mehr Lametta – oder? www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/weihnachten-frueher-war-mehr-lametta-oder-doch-nicht-a-11 26509-druck.html (zuletzt abgerufen am 29.12. 2016).

Simons, D.,Chabris, C. (2011): Der unsichtbare Gorilla, Wie unser Gehirn sich täuschen lässt. Piper, München.

Smallshire, D.,Swash, A. (2010): Britain’s Dragonflies. A field guide to the damselflies and dragonflies of Britain and Ireland. 2. Edition. Wild Guides. Princeton University Press.

Tackenberg, O. (2016a): iFlora App, Erläuterungstexte. https://play.google.com/store/apps/details?id=de.apps28.iflora (zuletzt abgerufen am 31.12.2016).

– (2016b): Wie kann ich die Verbreitungskarten nutzen? Online-Kurzanleitung. www.i-flora.com/unsere-app/anleitung-flora-d.html#c 490 (zuletzt abgerufen am 01.01.2017).

Taleb, N.N. (2008): Der Schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Carl Hanser, München.

Wilhelm, E. (2014): Fehlerquellen bei der Überzeugungsbildung. HRRS Onlinezeitschrift für Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Strafrecht 15 (7), 279.

www.hrr-strafrecht.de/hrr/archiv/14-07/?sz=7 (zuletzt abgerufen am 29.12.2016).

Wikipedia: Plausibilitätskontrolle. https://de.wikipedia.org/wiki/Plausibilit%C3%A4tskontrolle (zuletzt abgerufen am 29.12.2016).

Wulf, A. (2016): Alexander Humboldt und die Erfindung der Natur. eBook, C. Bertelsmann, München.

Kontakt

Stefan Munzinger ist seit über 40 Jahren in Sachen Naturbeobachtungen unterwegs, viel auch als naturkundlicher Reiseleiter im Mittelmeergebiet. Hat ein breites naturkundliches Interesse, besondere Präferenzen sind Pflanzen (vor allem Systematik und Taxonomie der Gattung Ophrys) und die Vögel. Initiator von naturgucker.de und Vorstand der gemeinnützigen Genossenschaft, die das Projekt trägt.

Dr. Jürgen Ott ist seit 1998 Geschäftsführer eines Umweltplanungsbüros (L.U.P.O. GmbH, Trippstadt). Studium der Biologie/Zoologie an der Universität Kaiserslautern, Lehrbeauftragter für Umweltplanung an der Universität Landau, seit 2015 Präsident der POLLICHIA (Naturforschende Gesellschaft). Schwerpunkte: Fauna (vor allem Libellen) und angewandte Landschaftsökologie.

Gaby Schulemann-Maier ist Leiterin Kommunikation bei naturgucker.de. Interessiert sich besonders für Vögel und Insekten und ist seit März 2008 Mitglied der Community. Hat seitdem weit über 33 000 Beobachtungen aus allen Artengruppen und fast 6 500 Fotos zusammengetragen. Schätzt es, bei Exkursionen das Zusammenspiel verschiedener Arten in Gebieten zu erkunden.

> g.schulemann-maier@naturgucker.de

Olaf Strub ist seit 2013 Geschäftsführer des NABU Rheinland-Pfalz. Seit frühester Kindheit begeisterter Naturbeobachter, zunächst vorwiegend Tagfalter. Später kamen weitere Tiergruppen hinzu, Konzentration aber auf die Vögel. Studium der Biologie mit den Fächern Zoologie, Botanik, Genetik und Kernchemie an der Universität in Mainz. 2001 Diplomarbeit zu Zecken auf Singvögeln.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.