Gebüschbrüter profitiert von Gehölzentfernung

Abstracts

Die vorliegende Studie befasst sich mit der Siedlungsdichte des Neuntöters in den Naturschutzgebieten „Teckberg“ und „Eichhalde“ (Landkreis Esslingen, Biosphärengebiet Schwäbische Alb). In beiden Gebieten wurde in den vergangenen Jahren die Beweidung der dortigen Magerrasenflächen stark intensiviert, gleichzeitig wurden auf großer Fläche Gehölzrodungen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Siedlungsdichte des Neuntöters mit 17 Revieren pro 100 ha in diesen Gebieten etwa neunmal so hoch ist, wie sie durch den errechneten Erwartungswert für eine solche Flächengröße in Südwestdeutschland anzunehmen wäre.

Während in den bereits vorliegenden Managementplänen für Natura-2000-Gebiete in Baden-Württemberg bei den Erhaltungs- und Entwicklungszielen für den Neuntöter stark auf den Erhalt und die Entwicklung von Gehölzen abgestellt wird, zeigt die vorliegende Studie, dass weniger die Menge vorhandener Nist- und Ansitzplätze limitierend für den Neuntöter sind. Viel stärker relvant ist das Vorhandensein von offenen kurzrasigen Magerrasenflächen, d.h. geeigneten Nahrungs- bzw. Jagdgebieten im Habitat.

Birds breeding in trees and shrubs profit from their removal – Influence of intensified grazing and partial shrub-removal on the stock of the red-backed shrike (Lanius collurio)

The paper presented deals with the population density of the red-backed shrike in the Nature Reserves “Teckberg” and “Eichhalde” (District Esslingen, Biosphere Reserve Schwäbische Alb; Baden-Württemberg). In both areas the grazing of the oligotrophic grasslands has been strongly intensified over the last years. At the same time trees and shrubs were removed in a large scale. The results show that the population density of the red-backed shrike has reached 17 territories per 100 ha, which is about nine times more than calculated compared to the size of the area in South-West Germany. Whilst in existing management plans for Natura 2000 sites in Baden-Württemberg the measures for the red-backed shrike strictly focus on the maintaining and development of trees and shrubs, the existing study shows that the amount of nesting sites and raised stands is less limiting to the occurrence of the red-backed shrike but rather the existence of open, short-mown oligotrophic sites functioning as feeding and hunting areas.

- Veröffentlicht am

Red-backed shrikes use trees and shrubs as raised stands but these structures are currently not the limiting factors as opposed to suitable feeding sites.M. Römhild

1 Einleitung

Mit dem Neuntöter ( Lanius collurio ; Abb. 1) wird in der Öffentlichkeit in allererster Linie der Neststandort und dessen Qualität als Lebensraum assoziiert, beispielhaft die Formulierung in Wikipedia1), wonach er „in halboffenen Landschaften [brütet], die ein gutes Angebot an Hecken und Sträuchern aufweisen“. Der Neuntöter ist jedoch ein typischer Bewohner mageren Grünlands, das er in einem weiten standörtlichen Spektrum zu nutzen vermag. Beispiele sind die beweideten Magerrasen kalkreicher Standorte, die auf der Schwäbischen Alb heute zumeist als sogenannte „Wacholderheiden“ ausgeprägt sind.

Die vorliegende Studie wurde ergänzend zu einem sogenannten „Biodiversitäts-Check“ (Geissler-Strobel & Jooss2011) im Biosphärengebiet Schwäbische Alb durchgeführt, in dessen Rahmen 2016 Bestandserhebungen landesweiter Zielarten in Naturschutzgebieten des Landkreises Esslingen (Baden-Württemberg) erfolgten. „Biodiversitäts-Checks“ sind Teil des Aktionsplans „Biologische Vielfalt Baden-Württemberg“, der am 17. März 2008 vom Landtag Baden-Württemberg verabschiedet wurde. Im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens (Phase I und II) sollen damit in erster Linie die Gemeinden und Städte unterstützt werden, ihre Schutzverantwortung für aus Landessicht besonders bedeutende Tierartenvorkommen („Zielarten“) erkennen und wahrnehmen zu können, um so ihren spezifischen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt Baden-Württembergs zu leisten.

In den hier behandelten Naturschutzgebieten „Teckberg“ und „Eichhalde“ hatte in den letzten Jahrzehnten – wie nahezu überall im Land – zunächst aufgrund nachlassender Beweidungsintensität und zusätzlicher Pflegedefizite eine umfangreiche Gehölzzunahme innerhalb der Kalkmagerrasen stattgefunden. Diese Entwicklung gab für die zuständige Untere Naturschutzbehörde den Anlass, die Magerrasenpflege auf Basis von Verträgen nach Landschaftspflegerichtlinien neu zu organisieren. Die Inhalte dieser Verträge wurden vorrangig an der historischen Bewirtschaftung der Kalkmagerrasen ausgerichtet, was letztlich eine erhebliche Intensivierung der Beweidung und der Gehölzpflege gegenüber der langjährigen vorherigen Praxis zur Konsequenz hatte. Die damit verbundenen Landschaftspflegemaßnahmen werden von einem Teil der mit Naturschutz befassten Protagonisten nach wie vor kritisch gesehen, weil negative Auswirkungen auf Biotope oder Arten befürchtet werden. Zu potenziellen „Verlierern“ werden dabei üblicherweise gebüschbrütende Vogelarten gezählt, darunter auch der Neuntöter. Vor diesem Hintergrund wurde in den beiden genannten Naturschutzgebieten die aktuelle Situation der dortigen Neuntöter-Brutpopulation untersucht und die Auswirkungen der stark intensivierten Beweidung sowie der umfangreichen Gehölzreduktion auf die Siedlungsdichte der Art bewertet.

Ergänzend wurde geprüft, welche Erhaltungs- und Entwicklungsziele für diese Art bislang in Managementplänen für Natura-2000-Gebiete in Baden-Württemberg definiert und welche Maßnahmentypen in diesem Zusammenhang vorgesehen wurden.

2 Untersuchungsgebiet und Methode

2.1 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet umfasst die beiden Naturschutzgebiete „Teckberg“ und „Eichhalde“ im Landkreis Esslingen (Baden-Württemberg). Diese liegen am Albtrauf im Übergang zwischen den Naturräumen „Mittlere Kuppenalb“ und „Schwäbisches Keuper-Lias-Land“. Das 467 ha umfassende Untersuchungsgebiet weist einen Höhengradienten zwischen 390 und 771 m ü. NN auf. Geologisch ist das Gebiet überwiegend durch den Mittleren Jura geprägt. Einzelne Kuppenlagen sind vulkanischen Ursprungs. Der Obere Jura tritt in den höchsten Lagen zu Tage. Das Untersuchungsgebiet ist zu ca.1/3bewaldet, wobei geschlossene Waldgersten- bzw. Orchideen-Buchenwälder dominieren. Größere baumlose Stellen innerhalb des Waldverbunds, sogenannte Blößen, die ein potenzielles Neuntöterhabitat darstellen, sind in den nach Maßstäben des naturnahen Waldbaus bewirtschafteten Wäldern nicht vorhanden. Das Offenland wird durch Kalkmagerrasen geprägt, welche auf flachgründigen Rendzinen auch als Trockenrasen ausgebildet sind (270 ha Trockenhabitat bzw. extensiv genutztes Grünland nachKuttneret al. 2015). In Klingen und Senken treten kleinflächig Quellen zu Tage. Vereinzelt finden sich noch bewirtschaftete Kalkscherbenäcker, die vom Schäfer in Brachejahren als Nachtpferchflächen genutzt und ansonsten mit Getreide (vor allem Hafer) bestellt werden. Dies führt zu Nährstoffentzug auf Kalkmagerrasen. Nährstoffreichere Wiesen und Weiden in einem Umfang von ca. 12 ha sind vor allem an der Nordabdachung des Teckbergs vorherrschend.

2.2 Durchgeführte Landschaftspflegemaßnahmen und vertragliche Regelungen der Beweidung

In den letzten 16 Jahren wurden in den Naturschutzgebieten „Teckberg“ und „Eichhalde“ insgesamt ca. 30–40 ha Sukzessionsgehölze entfernt. Speziell flächig vorhandene Gehölzsukzessionen wurden im Sommer nach dem ersten Weidegang gemulcht. Große Baumstümpfe wurden gefräst und kleinere bodennah abgesägt. Seit 2005 werden von April bis Oktober jeden Jahres in Abhängigkeit von der Produktivität bis zu vier Weidegänge über eine Fläche von etwa 152 ha durchgeführt. Die Beweidung findet größtenteils durch Schafe statt; um den Wiederaustrieb von Gehölzen zu minimieren, werden zusätzlich Ziegen eingesetzt (Dr. R.Bauer,mdl. Mitt.). Abb. 2 und 3 zeigen exemplarisch optimale Habitate des Neuntöters.

2.3 Neuntöter-Erfassung, Revierabgrenzung und Kontrolle des Bruterfolgs

Zur Erfassung des Neuntöters wurde das Untersuchungsgebiet (Abb. 4) im Frühjahr 2016 drei Mal (11.05., 25.05., 08.06.2016) mit dem Ansatz einer flächendeckenden Erfassung synchron durch drei Bearbeiter begangen. Die Kartierung erfolgte im Wesentlichen entsprechend der vonSüdbecket al. (2005) empfohlenen Methode zur Revierkartierung der Art. Alle Neuntöter-Beobachtungen wurden handschriftlich in Tageskarten eingetragen sowie die Anzahl der Individuen, das Geschlecht und Verhaltensmerkmale notiert. Zur Überprüfung möglicher Brutvorkommen kam bei den drei Basis-Begehungen vorsichtig eine Klangattrappe (Reviergesang, Rufe des Neuntöters) zum Einsatz. Um Doppelzählungen auszuschließen, wurde die Reaktion der Vögel auf die Klangattrappe beobachtet und so ein „Mitziehen“ der Vögel vermieden. Auf Basis der gewonnenen Daten vom Frühjahr erfolgte nach Abschluss der Geländearbeiten die Zuordnung von Revieren, jeweils mit Differenzierung in „Brutnachweis“ oder „Brutverdacht“.

NachSüdbecket al. (2005) wäre insbesondere eine Beobachtung der Gruppe C nach EOAC-Kriterien für einen Brutnachweis erforderlich (Südbecket al. 2005: 109ff.). In der vorliegenden Untersuchung erhielten allerdings bereits diejenigen Revierpaare den Status „Brutnachweis“, von welchen an mindestens zwei Begehungsterminen revieranzeigende Verhaltensmerkmale in räumlichen Kontext registriert wurden. Hierzu zählen vor allem Reaktion auf die Klangattrappe, Reviergesang sowie Futter, Kot oder Nistmaterial tragende Altvögel (teilweise auch Nachweise der Kategorie C).

Für die Wertung zum „Brutverdacht“ gilt lautSüdbecket al. (2005) die Bedingung, dass mindestens eine Beobachtung innerhalb des Erfassungszeitraums liegen muss, d.h. bereits der einmalige Nachweis eines singenden Männchens als „Brutverdacht“ gewertet werden kann (Südbecket al. 2005: 111). Diese Bedingung wurde bei der Auswertung der vorliegenden Untersuchung eingehalten. Das heißt, dass bei einmaliger Registrierung von revieranzeigenden Verhaltensmerkmalen (insbesondere Reaktion auf Klangattrappe) im bruttypischen Lebensraum das entsprechende Revier den Status „Brutverdacht“ erhielt.

Zur Ermittlung des Bruterfolgs wurden in einer vierten Begehung am 10. und 11. August 2016 die Nachweisorte noch einmal abgegangen und explizit auf Jungtiere führende Altvögel hin untersucht. Potenzielle Ansitzwarten/Einzelbüsche und deren nähere Umgebung wurden mit dem Fernglas auf Alt- und Jungvögel geprüft. Eine Klangattrappe kam hierbei nicht zum Einsatz. Durch diese zusätzliche Begehung konnte für einige zuvor nur als brutverdächtig eingestufte Reviere ein Brutnachweis erbracht bzw. ein „Familien-Revier“ festgestellt werden. Grundsätzlich entspricht die angewandte Methode also nicht in allen Details den Vorgaben vonSüdbecket al. (2005), die Ergebnisse sind jedoch aufgrund der Untersuchungsintensität durchaus mit anderen Studien vergleichbar.

Die als „Brutnachweis“, „Brutverdacht“ und „Familie“ differenzierten Papierreviere sind als Punkt im Zentrum aller dem Revier als zugehörig zugewiesenen Beobachtungen dargestellt. Es ist davon auszugehen, dass der Brutbestand des Neuntöters im Untersuchungsgebiet für das Untersuchungsjahr 2016 aufgrund der Begehungszahl und der angewandten Erfassungsmethoden annähernd vollständig erfasst worden sein dürfte (s. Abb. 4).

2.4 Siedlungsdichte in geeigneten Habitaten

Für die Ermittlung der Siedlungsdichte im Untersuchungsgebiet wurde dieses mit Hilfe der „Central European Habitat map (CEH)“ (Kuttneret al. 2015) in prinzipiell für den Neuntöter geeignetes (Offenland) und ungeeignetes Habitat (geschlossener Wald) differenziert (s. dazu Abb. 4). Nach Abzug der Waldfläche verbleiben demnach als Bezugsfläche 304 ha. Hierzu ist anzumerken, dass auch diese Fläche noch kleinräumige Bereiche beinhaltet, die als Neuntöterhabitat völlig ungeeignet sind, so etwa großflächige verbliebene Flächen mit Gehölzsukzessionen im zentralen Bereich des NSG „Eichhalde“. Dies ist in erster Linie auf Unschärfen im CEH zurückzuführen.

2.5 Auswertung von Pflege- und Entwicklungsplänen bzw. Managementplänen

Alle bis August 2016 vorliegenden Managementpläne (MaP) bzw. Pflege- und Entwicklungspläne (PEPL) für Natura-2000-Gebiete aus den vier baden-württembergischen Regierungsbezirken wurden daraufhin geprüft, ob der Neuntöter in diesen Plänen Schutzgegenstand und berücksichtigt ist www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44926/ (abgerufen am 15. August 2016). Dies war in 26 MaPs/PEPLs der Fall. Diese wurden daraufhin auf spezifische Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Neuntöter durchgesehen. Für die darin aufgeführten Maßnahmenempfehlungen für den Erhalt und die Entwicklung von Neuntöterpopulationen erfolgte eine Zuordnung in elf Kategorien (Tab. 1).

3 Ergebnisse

Insgesamt fanden sich im Untersuchungsgebiet 52 Neuntöter-Reviere. Sieben weitere Reviere befinden sich entweder direkt auf der Grenze oder in unmittelbarer Nähe zur Grenze des Untersuchungsgebietes (s. Abb. 4). Die errechnete Siedlungsdichte im Untersuchungsgebiet beläuft sich auf 17 Reviere pro 100 ha. Bei der vierten Begehung im August konnten 21 Neuntöter-Familien nachgewiesen werden, dies entspricht einem Prozentsatz von 40,4 % an der Gesamtanzahl der erfassten Papierreviere.

4 Diskussion

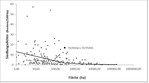

Siedlungsdichteangaben sind abhängig von der untersuchten Flächengröße. Mit zunehmender Flächengröße steigt in Südwestdeutschland in der Regel die Diversität der Lebensraumstrukturen und somit die Wahrscheinlichkeit, dass für eine Art ungeeignete Biotoptypen in die Fläche integriert werden (vgl.Straubet al. 2011). Folglich sinkt die Siedlungsdichte mit Zunahme der Flächengröße. Dieser Zusammenhang folgt einer Potenzfunktion. Siedlungsdichtevergleiche unterschiedlich großer Untersuchungsgebiete sind insoweit nur unter Berücksichtigung der Flächengröße zulässig (Straub2013). Auf Basis von Literaturangaben, eigener Daten und dem vorliegenden Untersuchungsergebnis wurde die in Abb. 5 dargestellte Funktion (y = 9,605x–0,286, R² = 0,333) berechnet. Für die Funktion wurden ausschließlich durch den Neuntöter besiedelte Flächen berücksichtigt. Bei einer Flächengröße von 304 ha ergibt sich daraus ein Erwartungswert von 1,9 Revieren pro 100 ha. Die festgestellte Siedlungsdichte von 17 Revieren pro 100 ha liegt damit um das Neunfache über dem Erwartungswert und ist unter heutigen Bedingungen als herausragend einzuschätzen. Das hier behandelte Untersuchungsgebiet „Teckberg“ und „Eichhalde“ ist in Abb. 5 durch eine Raute markiert. In der gesichteten mitteleuropäischen Literatur findet sich für Untersuchungsgebiete vergleichbarer Fläche lediglich ein einziger ähnlich hoher Wert, der aus dem Bodenseegebiet und aus dem Zeitraum vor der Mechanisierung der Landwirtschaft im europäischen Raum stammt. Hier konnte 1948 auf einer 300 ha großen Untersuchungsfläche ein Bestand von 16 Revieren pro 100 ha ermittelt werden (Sonnabend&Poltz1979).

Es drängt sich die Frage auf, warum der Neuntöter gerade im Untersuchungsgebiet eine derart hohe Siedlungsdichte erreicht. Standörtlich vergleichbare Wacholderheiden- und Magerrasengebiete gibt es im Naturraum Mittlere Schwäbische Alb in größerem Umfang. Keines von diesen weist jedoch, soweit den Verfassern bekannt (auch auf Basis von eigenen Daten), einen ähnlich hohen Neuntöter-Bestand auf. Dies ist in erster Linie auf Unterschiede im Pflegezustand der Flächen zurückzuführen. Während die Genese der Magerrasen- und Wachholderheideflächen auf starke historische Austragsnutzungen in Form von Überweidung und konsequenter Gehölzentfernung zurückzuführen ist (Küster2008, Poschlod2015), werden die Flächen heute ganz überwiegend nur noch in einer äußerst extensiven Form gepflegt. Die Weidegänge richteten sich früher nach der Vegetationsentwicklung und bereits der geringste Aufwuchs rechtfertigte einen Weidegang.

Nach umfangreichen eigenen Erfahrungen sind heute dagegen zumeist nur noch ein bis zwei Weidegänge, in vielen Flächen auch nur mehrjährige oder gänzlich ausgesetzte Beweidung üblich. Ansatz der Schafbeweidung ist heute auch letztlich nicht mehr, der Weidefläche das Maximum an Futterertrag abzuringen, sondern möglichst große Flächen zu beweiden, um den monetären Ausgleich in Form der Flächenprämie zu maximieren. Vorrangiges Ziel dieser „Minimalpflege“ ist das Offenhalten der Landschaft, während qualitative und strukturelle Aspekte der Ausbildung der Bodenvegetation stark in den Hintergrund geraten sind und teilweise keine Rolle mehr zu spielen scheinen.

Magerrasen, die nur einmal im Jahr und das zumeist erst ab Sommer im schnellen Durchgang beweidet werden, sind in vielen Wachholderheide-Naturschutzgebieten in der Zwischenzeit die Regel. Bei spätem und kurzem Weidegang sind die Gräser meist bereits vertrocknet und für Schafe als Futter uninteressant. Stattdessen werden beim schnellen Durchgehen vorwiegend Blüten und frische Triebe krautiger Pflanzen selektiert. Eine solche Beweidung bewirkt keinen Nährstoffentzug, sondern genau das Gegenteil, insbesondere wenn innerhalb der Magerasen in Ermangelung geeigneter Ackerflächen Nachtpferche toleriert werden. Da die Gräser bei spätem, erstem Auftrieb nicht mehr abgeweidet werden, der Fraßdruck auf krautige Pflanzen hoch ist und kein Nährstoffentzug stattfindet, ändert sich der grundsätzliche Charakter der Flächen. Blütenreiche, lückige Rasen wandeln sich zu dichten, verfilzten, grasdominierten und eher an Wiesenbrachen erinnernden „Altgrasbeständen“. Als synchron ablaufender Prozess ist eine Zunahme der Gehölzbestockung auf den Wachholderheiden zu beobachten. Dies ist unter anderem auf Sukzessionsvorgänge zurückzuführen.

Erst die deutliche Extensivierung der Beweidung erlaubt eine umfangreiche Verjüngung von Strauch- und Baumarten. So ist regelmäßig festzustellen, dass Gebüschsukzessionen sich zuerst an den extremsten Standorten (steil, felsig, blocküberlagert etc.) etablieren, also solchen Bereichen, welche bei allgemeiner Verringerung der Weideintensität als erstes aus der Nutzung fallen. Der Trend einer zunehmenden Gehölzbestockung in Wacholderheiden und Kalkmagerrasengebieten wird zum anderen durch die heute praxisüblichen Landschaftspflegemaßnahmen noch weiter verstärkt, denn ein regelmäßiger Gehölzaufwuchs wird bewusst gefördert, die oft auf Akzeptanzprobleme stoßende Entnahme von Gehölzen dagegen vielfach nur noch vereinzelt und unzureichend durchgeführt. Nach eigenen Beobachtungen sind sogar regelmäßig Gehölzpflanzungen in Magerrasen zu beobachten.

Im Sukzessionsverlauf aufgekommene Eichen, Buchen, Kiefern oder Fichten erfreuen sich als zukünftige „Weidbäume“ großer Wertschätzung und werden in viel zu geringen Abständen voneinander geschont. Eigentliches Pflegeziel wird damit, beabsichtigt oder ungewollt, eine Gehölz dominierte Parklandschaft, die mit den Habitatansprüchen der meisten Magerrasenarten – wie auch des Neuntöters – nichts mehr gemein hat. Während die Nutzung früherer Zeiten auf ein ständiges Zurückdrängen von Gehölzsukzessionen ausgerichtet war, um die Weidefläche zu maximieren, wird unter der heutigen Landschaftspflegedoktrin genau das Gegenteil praktiziert. Die Folgen sind überall in den Wachholderheiden- und Magerrasengebieten der Mittleren Schwäbischen Alb zu beobachten. Ehemals lückige und kurzrasige, in großen Teilen auch steppenartige Rasengesellschaften verschatten zunehmend aufgrund von Unterbeweidung bzw. Verbrachung und den dadurch aufkommenden Gehölzen. Erst in neuerer Zeit beginnt man im behördlichen und privaten Naturschutz damit, auf Einzelflächen durch Wiederaufnahme einer konsequenteren Gehölzpflege und intensiveren Beweidung den oben beschriebenen, allgemeinen Landschaftstrend zu stoppen oder umzukehren (z.B. Teilflächen im Großen Lautertal, Schwäbische Alb).

Die Pflege der NSG „Teckberg“ und „Eichhalde“ unterscheidet sich fundamental von der sonst vorherrschenden Praxis. Seit 2005 werden – wie bereits eingangs dieses Beitrags erwähnt – von April bis Oktober jeden Jahres in Abhängigkeit von der Produktivität vier Weidegänge über eine Fläche von etwa 152 ha durchgeführt. Zudem wurden in den letzten Jahren ca. 30–40 ha Sukzessionsgehölze gerodet. Weiden mit flächiger Gehölzsukzession werden im Sommer nach dem ersten Weidegang gemulcht, um den Gehölzaufwuchs möglichst nachhaltig zu beseitigen. Außerdem wurden große Baumstümpfe ausgefräst und kleinere bodennah abgesägt, um eine manuelle Weidepflege mit dem Mulchgerät auf allen befahrbaren Standorten zu ermöglichen. Die Beweidung findet größtenteils durch Schafe statt; Ziegen werden ergänzend eingesetzt um den Wiederaustrieb von Gehölzen zu minimieren (Dr. R. Bauer, mdl. Mitt.). Das Ergebnis des Pflegeaufwands sind vollbesonnte, lückige und kurzrasige Magerrasen in einer offenen Landschaft mit vereinzelten, zumeist niedrigen und verbissenen Gebüschen (Abb. 6 und 7).

Zu Beginn der Pflegemaßnahmen wurden von Vertretern des privaten Naturschutzes regelmäßig Bedenken geäußert, dass diese Maßnahmen (insbesondere Frühbeweidung und Gehölzzurückdrängung) sich negativ auf naturschutzfachlich bedeutsame Arten, darunter auch den Neuntöter-Bestand, auswirken könnten. Die hier vorgelegten Ergebnisse belegen, dass bezüglich dieser Brutvogelart genau das Gegenteil eingetreten ist, die Maßnahmenflächen vielmehr bevorzugt und in stark überdurchschnittlicher Dichte vom Neuntöter besiedelt werden.

Dieser scheinbare Gegensatz ist auf die Fokussierung vieler Naturschützer und der Öffentlichkeit auf das Brutplatz- und Sitzwartenangebot beim Neuntöter begründet. In der Regel wird die Art auf Gehölzen sitzend beobachtet und gilt daher als „Heckenbrüter par excellence“. Dabei wird verkannt, dass das Gehölzangebot – nicht nur in Magerrasenlandschaften – nie so groß war wie heute und weder Brutplätze noch Sitzwarten in irgendeiner Form limitiert sind. Schon stark verbissene, niedrige Einzelsträucher sind für eine Besiedlung von Magerrasen durch den Neuntöter ausreichend (s. dazu Abb. 2 und 3). Unter heutigen Bedingungen wird der Neuntöter-Bestand in erster Linie durch die verfügbaren Nahrungsflächen limitiert. Neuntöter sind auf die Jagd größerer Insekten am Boden spezialisiert (Glutz von Blotzheim& Bauer1993). Entscheidend hierbei ist die Beutezugänglichkeit, die in vollbesonnten, kurzrasigen und lückigen Magerrasen optimal ist. In unterbeweideten, verfilzten Magerrasenbrachen ist die Beutezugänglichkeit hingegen deutlich erschwert. In schlecht gepflegten Magerrasengebieten muss der Neuntöter folglich mehr Nahrungsflächen in sein Revier integrieren, um die verminderte Beutezugänglichkeit zu kompensieren, was sich dann direkt auf dessen Siedlungsdichte auswirkt.

Auf einen Zusammenhang zwischen geeigneten Nahrungsflächen und der Siedlungsdichte des Neuntöters weisen schonSonnabend & Poltz(1979) hin. Während in ihrem Untersuchungsgebiet am Mindelsee bei Radolfzell der Neuntöter 1948 noch eine Siedlungsdichte von 16 Revieren pro 100 ha erreichte, brach der Bestand bis 1973 nahezu vollständig zusammen. Der Rückgang wird auf die Aufgabe der Streuwiesennutzung und damit dem Wegfall kurzrasiger Nahrungsflächen zurückgeführt. AuchHölzinger(1997) stellt dar, dass Flächen mit zunehmender Verbuschung immer weniger als Lebensraum für den Neuntöter geeignet sind, da sich dadurch die Möglichkeit zur Bodenjagd verringert. Viel wichtiger sei es, die Flächen offen zu halten und Gehölze zu minimieren.

Obwohl diese Zusammenhänge seit Langem bekannt sind, zeigt eine Auswertung vorliegender Pflege- und Entwicklungspläne (PEPL) bzw. Managementpläne (MaPs) für Vogelschutzgebiete, die explizit für den Neuntöter als Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/ 147/EG) ausgewiesen sind, dass bei dieser Art nach wie vor das Brut- und Sitzwartenangebot im Fokus der Erhaltungs- und Entwicklungsziele steht (Tab. 1). Zwar wird in nahezu allen MaPs/PEPLs die Bedeutung des Offenhaltens und der Bewirtschaftung extensiver Grünlandflächen erkannt, zugleich aber der Erhalt oder sogar die Entwicklung von Gebüschen, Solitärbäumen und Gehölzen gefordert. Dies ist widersprüchlich und verkennt die Landschaftsentwicklung der letzten 50 Jahre mit einer steten Zunahme der Gehölze insbesondere, aber nicht nur auf landwirtschaftlichen Marginalstandorten (Trautneret al. 2015). Denn nur in einem Drittel der MaPs/PEPLs wird die Pflege von Hecken und Gehölzen als wichtige Artenschutz-Maßnahme für den Neuntöter erkannt und in nur 12 % der Fälle wird die Wiederherstellung von Nahrungsflächen durch das Zurückdrängen von Gehölzsukzession gefordert. Dass Beweidung bzw. Mahd in nur 31 % bzw. 38 % der MaPs/PEPLs als Erhaltungs- bzw. Entwicklungsmaßnahme für den Neuntöter genannt ist, unterstreicht die fehlgeleitete Schwerpunktsetzung bei der Ableitung von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Für künftige Pflegeplanungen von Wacholderheiden und Magerrasen mit dem (Teil-) Ziel, den Neuntöter-Bestand zu sichern oder zu erhöhen, zeigt die Maßnahmenumsetzung in den Naturschutzgebieten „Teckberg“ und „Eichhalde“ beispielhaft das richtige Vorgehen: Eine regelmäßige und gründliche Beweidung mit vier Weidegängen pro Jahr, das Kurzhalten von Hecken und Gebüschen bzw. das massive Zurückdrängen von flächig aufkommender Gehölzsukzession mittels Mulchgeräteinsatz während der Vegetationsperiode führen zu optimalen Lebensräumen für den Neuntöter. Weiterhin zeigt das vorliegende Beispiel, dass Neuntöter-Vorkommen keinesfalls als Argument gegen umfangreiche Gehölzreduzierung ins Feld geführt werden können. Vielmehr sind solche Maßnahmen dringend erforderlich, um in vielen verwaisten Brutgebieten innerhalb von Wacholderheiden und Magerrasen wieder eine gute Habitatsituation für diese Art herzustellen.

Dank

Für die kritische Durchsicht des Manuskripts sei Gabriel Hermann, Dr. Rüdiger Jooß (Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb) und Jürgen Trautner gedankt. Dr. Roland Bauer (Landratsamt Esslingen, Untere Naturschutzbehörde) gab wertvolle Hinweise zur Ausgestaltung der aktuellen Pflege der Magerrasen an der Eichhalde und am Teckberg.

Fußnoten

1) Seite „Neuntöter“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. August 2016, 10:51 UTC. URL: https://de .wikipedia.org/w/index.php?title=Neunt%C3%B6ter&oldid=1569 43713 (Abgerufen: 28. September 2016, 01:49 UTC)

Literatur

Geissler-Strobel, S., Jooss, R.(2011): Der „Biodiversitäts-Check“ für Gemeinden – Artenvielfalt entdecken und erhalten. Die Gemeinde 134, 380-383.

Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M.(1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 13. Passeriformes (4. Teil). AULA, Wiesbaden.

Hölzinger, J.(1997): Neuntöter. In:Hölzinger, J., Hrsg., Die Vögel Baden-Württembergs. Bd. 3.2 Singvögel 2, Ulmer, Stuttgart, 242-267.

Küster, H. (2008): Geschichte des Waldes – Von der Urzeit bis zur Gegenwart. 2. Aufl., Beck, München.

Kuttner, M., Essl, F., Dullinger, J., Rabitsch, W., Schindler, S., Hülber, K., Gattringer, A., Moser, D.(2015): A new high-resolution habitat distribution map for Austria, Liechtenstein, southern Germany, South Tyrol and Schwitzerland. eco.mont 7 (2), 18-29.

Lübcke, W., Mann, W.(1987): Bestandszunahme des Neuntöters (Lanius collurio ) von 1974 bis 1987 in einem nordhessischen Untersuchungsgebiet. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 48, 109-118.

Opitz, H., Alpenzeller, P. (1987): Zur Situation des Neuntöters (Lanius collurio ) am Südlichen Oberrhein. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 48, 79-81.

Poschlod, P. (2015): Geschichte der Kulturlandschaft. Entstehungsursachen und Steuerungsfaktoren der Entwicklung der Kulturlandschaft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart.

Sonnabend, H., Poltz, W.(1979): Daten zur Brutbiologie des NeuntötersLanius collurio am nordwestlichen Bodensee. J. Ornithol. 120, 316-321.

Straub, F. (2013): Profiteurin von Sturmereignissen: Arealexpansion und Bestandsentwicklung der Weidenmeise Parusmontanus im zentralen Baden-Württemberg. Ornithol. Jd. Bad.-Württ. 29, 51-74.

–, Mayer, J., Trautner, J.(2011): Arten-Areal-Kurven für Brutvögel in Hauptlebensraumtypen Südwestdeutschlands. Referenzwerte zur Skalierung der Artenvielfalt von Flächen. Naturschutz und Landschaftsplanung 43 (11), 325-333.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C.(Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell (Im Auftrag der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten und des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten).

Trautner, J., Straub, F., Mayer, J.(2015): Artenschutz bei häufigen gehölzbrütenden Vogelarten. Was ist wirklich erforderlich und angemessen? acta ornithoecologica 8 (2), 75-95.

Vogelschutzrichtlinie-Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung).

Kontakt

MSc. Biol. Tatjana Stooß studiert seit 2016 Naturschutz und Landschaftsplanung an der Hochschule Anhalt. Vorheriges Studium der Biologie mit Schwerpunkt Evolution und Ökologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Mitarbeit und Forschungsarbeit u.a. am Smithsonian Tropical Research Institute, dem Verein Jordsand, der Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung J. Trautner in Filderstadt und dem Prof. Hellriegel Institut e.V. Bernburg.

Dipl.-Forstwiss. Florian Straub studierte Forstwissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und ist seit 2009 Mitarbeiter bei der Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, J. Trautner in Filderstadt. Hier ist er insbesondere in den Bereichen Ornithologie, Artenschutz und Planung von Artenschutzmaßnahmen tätig. Seine ornithologischen Schwerpunkte liegen in der Erfassung von Vogelzug und Brutvögeln – insbesondere von Wäldern –, in seltenen Brutvögeln Baden-Württembergs und in methodischen Aspekten.

Dipl.-Geogr. Johannes Mayer ist seit 2002 Mitarbeiter bei der Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung J. Trautner in Filderstadt mit den Arbeitsfeldern Ornithologie, Odonatologie und Limnologie sowie artenschutzrechtliche Fragstellungen. Er ist seit seiner Kindheit vogelkundlich tätig, wobei seine Interessensschwerpunkte Vogelzug, seltene Brutvögel in Baden-Württemberg und die langfristige Änderung der Vogelfauna im Zuge des Landnutzungswandels sind.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.