Wilde Wälder in Hessen – Fortschritte und Handlungsbedarf

Abstracts

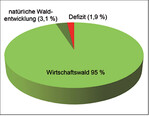

Die Ausweisung von Flächen mit natürlicher Waldentwicklung geht nur langsam voran und wird kontrovers diskutiert. In Hessen wurde nach 30-jährigen Bemühungen nun ein Flächenanteil von 3,1 % des Waldes erreicht.

In dem Beitrag wird die schrittweise Umsetzung dieses Ziels dargestellt. Dabei wird die bisherige, stark an der Minimierung von Einnahmeverlusten orientierte Auswahlstrategie kritisch diskutiert.

Wild forests in Hesse – progress and need of action. Development of natural forests in Hesse (I) – selection criteria

The designation of naturally developing forests only shows a slow growth and has been discussed controversially. In the federal state of Hesse, the percentage of uncultivated forests has reached 3.1 % of the forest cover after 30 years. The paper outlines the stepwise implementation in Hesse and proposes criteria for their future selection, critically discussing the current selection strategy which was mainly oriented towards the minimisation of income losses.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In einer dreiteiligen Serie wird am Beispiel des Bundeslandes Hessen beleuchtet, wie der aktuelle Stand natürlicher Waldentwicklung ist und welche fachlichen Kriterien zur Flächenauswahl anzulegen sind.In der zweiten Folge wird dargestellt, welche Vorteile große Gebiete gegenüber vielen kleinen haben. Eine dritte Folge greift Argumente der Kritiker auf (Harthunim Druck).

2016 wurde in Hessen eine zweite Tranche von nutzungsfreien Wäldern im Staatswald ausgewählt, die als „Kernflächen" bezeichnet werden. Damit arbeitet das Land an der Erfüllung der Hessischen Biodiversitätsstrategie. Diese strebt an, „den Anteil ungenutzter Wälder bei der gesamten hessischen Waldfläche auf fünf Prozent zu steigern" (HMUKLV2016).Auch der aktuelle Koalitionsvertrag sieht vor, dass der Anteil ungenutzter Wälder bei der gesamten hessischen Waldfläche „auf fünf Prozent gesteigert" werden soll (CDU & Bündnis90/DieGrünen 2014). Bisher beträgt die Naturwaldkulisse 3,1 % der hessischen Waldfläche (Abb. 1). Strittig zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft ist dabei vor allem die Mindestgröße der Flächen.

2 Bundesweite Historie des 5-%-Ziels

Bereits 1989 forderte die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie die Ausweisung von Totalreservaten in naturnahen Wäldern mit einem Umfang von mindestens 5 % der Waldfläche (BFANL1989). 1992 empfahl die Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) einen Flächenanteil von 5 bis 10 % Wälder mit natürlicher Entwicklung in Deutschland. Im Jahr 2000 hielt der Sachverständigenrat für Umweltfragen die Einrichtung von Waldschutzgebieten im deutschen Schutzgebietssystem für „unverzichtbar". Für den forstlich genutzten Bereich sollten 5 % Totalreservate (…) einem Waldbiotopverbundsystem vorbehalten bleiben (Deutscher Bundestag 2000,Ziffer 1106). Auf dem 1. Deutschen Waldgipfel des Deutschen Forstwirtschaftsrats empfahl ein „Generationenvertrag" die Orientierung an dieser Empfehlung (DFWR2001). 2007 mündete dies in die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt mit der Zielformulierung: „2020 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5 % der Waldfläche" (BMUNR2007:31).Am 18. Mai 2013 erklärte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videobotschaft: „Die Bundesregierung unterstützt, dass wir fünf Prozent unserer Wälder bis zum Jahre 2020 sich völlig frei entwickeln lassen, das heißt, dass daraus wieder Wildnis wird" (Video-Podcast #17/2013).

Tatsächlich beträgt der Anteil natürlicher Waldentwicklung in Deutschland erst 1,9 % der Waldfläche (2013). Dies ist das Ergebnis des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Natürliche Waldentwicklung als Ziel der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt" (NWE5-Studie). Bis 2020 werden 2,3 %, langfristig durch Entwicklungsnationalparke gut 3 % der Waldfläche erreicht (vgl.Engelet al.2016). Demnach fehlen bundesweit weitere 2 %, was einer Waldfläche von 223 000 ha entspricht.

3 Umsetzung in Hessen

Die Ausweisung von Waldschutzgebieten mit natürlicher Entwicklung erfolgt in Hessen nur in kleinen Schritten und zieht sich inzwischen schon über 30 Jahre. Bereits 1987 forderten die hessischen Naturschutzverbände in dem Papier „Vorschläge und Forderungen zur Naturschutzpolitik in Hessen" ein landesweites Konzept zur Sicherung repräsentativer großflächiger Waldökosysteme. Der NABU Hessen entwickelte 1994 ein Konzept für 37 große Waldnaturschutzgebiete, die in ihrer Summe mit 43 840 ha rund 5 % des hessischen Waldes umfassten. 17 Gebiete sollten über 1 000 ha groß sein, 20 weitere über 100 ha (Heinrich1993,NABU Hessen & BUND Hessen 1994).

1988 bis 1997 wurden 31 Naturwaldreservate mit insgesamt 1 228 ha ausgewiesen (HessenForst 2014). Deren Totalreservatsfläche beträgt im Durchschnitt 40 ha (HessenForst 2005). 1998 führte das Naturschutzministerium ein „Konzeptpapier Wald und Naturschutz" verbindlich ein. Darin wurde eine Kulisse für die „unbeeinflusste Waldentwicklung" von 46 200 ha, also 5,2 % des Waldes, festgelegt (HMILFN1998). Zur Umsetzung gelangte es aber nur in Ansätzen. Mit dem Biosphärenreservat Rhön kamen in der Zeit von 1991 bis 2013 weitere 2 095 ha unbewirtschaftete Kernzonen hinzu (Biosphärenreservat Rhön 2013).

Naturschutzgebiete oder FFH-Gebiete führten überwiegend zu keinem Verzicht auf Holznutzung. Zu den positiven Ausnahmen gehört das NSG Kühkopf-Knoblochsaue, in dem seit 1998 die Staatswaldanteile (1 117 ha) ungenutzt bleiben. 2004 wurde der Nationalpark Kellerwald begründet (Harthun1998, 2004). Über 90 % seiner Fläche unterliegen dem Prozessschutz (Nationalpark Kellerwald-Edersee 2008). Als Kohärenzausgleichsflächen für den Bau der neuen Landebahn am Frankfurter Flughafen und die A380-Halle wurden ca. 650 ha Wald aus der Nutzung genommen.

2010 wurde eine Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald erlassen, die die Ausweisung von nutzungsfreien „Kernflächen" vorsieht (HessenForst 2010).In einer ersten Tranche wurden 2013 insgesamt 2 979 Kernflächen ausgewählt, von denen mehr als die Hälfte (1 545) unter 2 ha groß waren. Sie brachte die gesamte Naturwaldkulisse nun auf 19 750 ha, die Hälfte der Naturwaldfläche lag in kleinen Gebieten unter 30 ha.

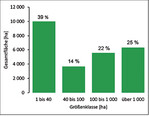

2013 legte Greenpeace ein Konzept für nutzungsfreie Buchenwälder vor. Darin werden 29 Gebiete über 1 000 ha (gesamt 50 440 ha) als Suchräume vorgeschlagen. Das Bundesamt für Naturschutz identifizierte in einer Studie 67 Buchenwaldgebiete mit einer Mindestfläche von 100 ha, die für eine Naturwaldentwicklung geeignet wären (Hehnkeet al. 2014). 2015 präsentierten NABU, BUND, Greenpeace, WWF und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ein gemeinsam abgestimmtes Konzept für 14 große Waldschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 13 767 ha für weitere Gebiete und forderten vom Umweltministerium „wenige Große statt viele Kleine" ein (ZGF et al. 2015). Nach einem Regierungswechsel zu CDU/Bündnis90-Die Grünen wurden nun in einer zweiten Meldetranche auch größere Waldgebiete ausgewählt. Es finden sich aktuell 25 Gebiete mit einer Größe über 100 ha in der Gebietskulisse (47 % der Naturwaldfläche), darunter die größten im Nationalpark Kellerwald (5 215 ha), Wispertaunus/Hinterlandswald (1 088 ha), NSG Kühkopf-Knoblochsaue (690 ha), Landecker Wald (600 ha; vgl. Abb. 2), Lorscher Wald-Nord (470 ha), Reinhardswald-Ost (348 ha) und Kühkopf-Knoblochsaue-Nord (329 ha). Durch die Arrondierung von kleinen Kernflächen zu größeren Einheiten verringerte sich die Zahl auf 2 337 Einzelflächen. 2 251 Kernflächen mit 39 % der hessischen Naturwaldfläche sind jedoch kleiner als 40 ha (Abb. 3). Das Land erlangte so 2016 nach Bündelungen und Ergänzungen eine Naturwaldkulisse von 25 541 ha. Hessen erreicht damit bisher nicht das Ziel von 5 % natürlicher Waldentwicklung im Gesamtwald. Hierfür ist eine Gesamtfläche von 41 500 ha notwendig. Es fehlen also noch rund 16 000 ha (Baumbestandsfläche).

Das Land hatte den Anspruch, mit der Auswahl von Naturwald-Entwicklungsflächen gleichzeitig die im Zuge der FSC-Zertifizierung des Staatswaldes notwendige Auswahl von Referenzflächen „der im Betrieb vorhandenen Wald- bzw. Forstgesellschaften" (FSC Deutschland 2012) in allen (ca. 60) hessischen forstlichen Wuchsbezirken abzuarbeiten. Dadurch wurden hier auch naturschutzfachlich wenig geeignete Nadelwälder, junge Bestände und in der Regel zu kleine Flächen ausgewählt. Es gibt „Kernflächennester", die nicht arrondiert wurden, sondern mit zahlreichen Lücken mit bewirtschaftetem Wald durchsetzt sind.

Ökonomische Kriterien überlagerten die eigentlichen Zielsetzungen. Die Naturwaldvorschläge sollten möglichst wenig gewinnbringende Bestände umfassen und überwiegend aus wirtschaftlich unproduktiven Waldbereichen (Grenzwirtschaftswäldern) bestehen. Diese machen in Hessen im Staats-, Körperschafts- und Gemeinschaftswald allein 38 670 ha aus (ohne NLP Kellerwald und NSG Kühkopf-Knoblochsaue,HessenForst 2012).So waren denn auch 15 251 ha (77 %) der ersten Kernflächen-Tranche „Wälder außer regelmäßigem Betrieb" (W.a.r.B.) und nur 4 499 ha normal bewirtschaftete Wälder. Diese wurden vielfach nur dann gemeldet, wenn sie weitgehend abgeerntet waren.

Vielen Kernflächen kann man ihren wenig naturnahen Zustand auf den ersten Blick ansehen. So besteht eine neue, von HessenForst ausgewählte Kernfläche im Reinhardswald (etwa 200 ha) zum überwiegenden Teil aus 20- bis 60-jährigen Beständen mit einzelnen verbliebenen alten Bäumen (Abb. 4). In der zweiten Tranche wurde ein Schwellenwert für die Auswahl weiterer Naturwaldflächen gesetzt, nämlich eine Bonität von II,5 in einer Skala von I (sehr gut) bis V (schlecht). Es galt die „naturale Leistungsfähigkeit" als Auswahlkriterium. So wurden also in Hessen recht inflationär wirtschaftlich unrentable Waldstücke zu „Hotspots" erklärt, selbst wenn sie nur noch einen Bestockungsgrad von 0,3 hatten (HessenForst,mdl. Mitt. 22.06.2015). Die Statistik auf Basis der Forsteinrichtung erweckt hier ein falsches Bild: Manche Flächen, die formal noch als 184-jährig eingestuft sind, sind auf Teilflächen bereits Stangenwälder ohne alte Bäume.

Gelitten hat dadurch die Repräsentanz der verschiedenen Waldgesellschaften: Bisher fehlen in der Kernflächenkulisse insbesondere große Waldgebiete in den Vegetationsgebieten der planar-kollinen bodensauren Eichen-Buchenmischwälder auf Rotliegendem, der planaren nährstoffreichen Buchenwälder und der montanen nährstoffreichen Buchenwälder (z.B. Oberwald/Vogelsberg). Die montanen Zahnwurz-Buchenwälder kommen nur in den höchsten Lagen der Basaltgebirge (Rhön, Vogelsberg, Knüll, Meißner) vor (NABU Hessen & BUND Hessen 1994). Die überwiegende Zahl der potenziell natürlichen Waldtypen ist noch nicht repräsentativ in der Kulisse berücksichtigt, wie auch eine Analyse der bisherigen Naturwälder zeigt. Da Hessen mit Ausnahme von Südhessen zum großen Teil in der Großlandschaft „Westliches Mittelgebirge" liegt, geben deren Ergebnisse Hinweise auf die bisherigen Defizite (Tab. 1).

Einschränkendes Auswahlkriterium in Hessen war auch der Wunsch, zum Erhalt von Lichtbaumarten in Fauna-Flora-Habitat-Gebieten weiter Pflegeeingriffe vornehmen zu können, was zum Verzicht auf einige Eichenwälder führte.

Was den Flächenumfang angeht, so orientierte man sich an politisch gesetzten Zielvorgaben, weniger an fachlichen Kriterien: Zunächst 20 000 ha (HessenForst 2010), dann eine Ergänzung auf insgesamt 8 % des Staatswaldes. Bisher sind die meisten Kernflächen rechtlich nicht gesichert. Lediglich wird in der Forstbetriebsplanung künftig keine Nutzungsplanung vorgesehen. Diese wird alle zehn Jahre neu geschrieben. Die meisten Kernflächen sind im Internet bei den einzelnen Forstämtern eingestellt ( www.hessen-forst.de ), jedoch ohne Angabe zum Alter der Bestände. Eine echte fachliche Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden fand nicht statt.

4 Diskussion von Auswahlkriterien für Naturwälder

Die Fokussierung auf wenig rentable Wälder war zu Beginn der Auswahl von Naturwäldern nachvollziehbar und volkswirtschaftlich sinnvoll. Bei der Komplettierung des Systems müssen nun aber fachliche Kriterien dominieren: Je nach Standortbedingungen (Höhenstufen/Klima, Wasserhaushalt, Boden) und Nutzungsgeschichte wachsen in Hessen zahlreiche verschiedene Laubwaldtypen. Die Karte der potenziellen natürlichen Vegetation weist allein 29 verschiedene Hauptgruppen in Hessen aus (Tab. 1). Die verschiedenen Waldtypen unterscheiden sich in den vorkommenden Baum- und Straucharten. Auch gibt es große Unterschiede der Dimensionen der Bäume in Höhe und Dicke (und damit auch ihrer Habitateignung) zwischen sauren, flachgründigen Standorten und basischen wüchsigen Standorten. Manche wärmeliebenden Tierarten werden nur im planaren Bereich vorkommen, während in den kühlen Hochlagen möglicherweise Tierarten vorkommen, die potenziell Verlierer einer Klimaerwärmung sein könnten. Zudem gibt es Hinweise auf eine genetische Diversität innerhalb einer Art, die von verschiedenen Höhenlagen abhängt (Kelleret al. 2014).

Entscheidend ist daher der Aufbau einer repräsentativen Naturwaldkulisse , die eine natürliche Entwicklung dieser Vielfalt von Waldtypen in allen Vegetationsgebieten ermöglicht (Tab. 2). Dabei ist nicht erforderlich, dass die Naturwaldkulisse bei allen Waldtypen auch die proportionale Häufigkeit widerspiegelt. Jedoch sollten die seltenen Waldtypen mindestens proportional zum Vorkommen oder, im Interesse des Schutzes seltener Arten, auch überproportional in der Kulisse vertreten sein.

Ausgewählte Flächen sollten bereits möglichst viele alte Laubwälder über 140 Jahre einschließen. Sie beherbergen möglicherweise seltene Arten, die Spenderpopulationen darstellen können. Dabei ist darauf zu achten, dass die Wälder noch einen möglichst hohen Bestockungsgrad haben (über 0,7; vgl.Fladeet al. 2004), damit noch ein Waldinnenklima als Lebensvoraussetzung vieler Waldarten gegeben ist. Bekannte Vorkommen seltener und an alte Wälder gebundener Arten sollten ebenso eingeschlossen werden, wie nur kleinflächig vorkommende Sonderstandorte. Vorteilhaft ist die Einbeziehung von Bereichen, die bereits möglichst lange nutzungsfrei sind (Naturwaldreservate, manche Grenzwirtschaftswälder). Das Kriterium „historisch alte Wälder" (Heeschen & Wälter2012)hat in Hessen keine große Bedeutung, weil in diesem Mittelgebirgsraum die meisten Waldstandorte bereits eine lange Tradition (Biotopkontinuität) haben.

Die Gebiete sollten möglichst kompakt, unzerschnitten und zusammenhängend sein, um die Grenzlinie mit potenziellen Störwirkungen gering zu halten, wie Lärm, Licht oder Stoffeinträge aus Bebauung, Verkehrsinfrastruktur und land- und forstwirtschaftlicher Nutzung, Störungen durch Freizeit- und Erholungsaktivitäten oder Gefahren durch Verkehr oder Windkraftanlagen. Weniger Störungen erleichtern die Ausbildung von Traditionshorsten mit höherer Reproduktion bei Arten wie Rotmilan ( Milvus milvus ) und Schwarzstorch ( Ciconia nigra ).

Neben diesen fachlichen Kriterien gibt es auch strategische: Da es gleichzeitig eine internationale Verpflichtung zum Erhalt und zur Entwicklung vieler Wald-Lebensraumtypen nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gibt, bietet es sich an, gerade innerhalb der FFH-Gebiete die natürliche Entwicklung von Waldflächen zu initiieren (Harthun2005, Harthun & Wulf2003, NABUet al. 2007), da sich zumindest für die Buchen-Lebensraumtypen hier auf diese Weise der Erhaltungszustand erheblich verbessern lässt (Meyeret al. 2016), ein Maßnahmenplan vorliegt und Erfolgskontrollen stattfinden. Naturwälder sollten in erster Linie im Staatswald ausgewählt werden. Nur hier können Gebiete mit ausreichender Flächengröße ausgewiesen werden, die in Privatwäldern mit hohen Kosten für Kauf oder Entschädigung verbunden wären. Um für die Bevölkerung die Abgrenzung nachvollziehbar zu machen, sollten die Grenzen nicht mitten durch Waldbestände gehen, sondern an Wegen, Waldrändern oder topographische Gegebenheiten orientiert werden. Durch eine kompakte Abgrenzung mit kurzer Grenzlinie können auch Verkehrssicherungspflichten und Konflikte durch versehentliche Holznutzung verringert werden.

Für die Menschen sind auch der ästhetische Wert, die sinnliche Erfahrung, die Bedeutung eines Gebietes für Bildung und Erziehung oder die Wissenschaft wichtige Kriterien (vgl.Meyeret al. 2011,SRU2016). Auch hier ist zu berücksichtigen, dass Wälder mit dicken und großen Bäumen auf eutrophen Standorten für die Bevölkerung eine herausragende Attraktivität besitzen.

Nach Auffassung des NABU (2013) sollte das Schutzgebietssystem aus Waldgebieten unterschiedlicher Größe bestehen: großflächige Naturwälder > 1 000 ha (ggf. Wildnisgebiete), Waldschutzgebiete > 100 ha und Naturwaldflächen > 40 ha. Naturwälder sollten demnach in der Regel mehrere hundert Hektar umfassen. Die nur kleinflächig vorkommenden Sonderstandorte mit azonalen und extrazonalen Waldtypen sollten durch Einbeziehung von Nachbarbeständen auf möglichst 40 ha vergrößert werden. Unter 40 ha große Flächen sollten einen Anteil von nicht mehr als 5 % der Naturwaldkulisse einnehmen (das entspräche in Hessen rund 2 000 ha, vgl. Abb. 3).

Es besteht keine Einigkeit, ab welcher Größe Wälder für die 5-%-Naturwaldkulisse anrechenbar sind. In Hessen vertrat das Land im „Konzeptpapier Wald und Naturschutz" noch die Auffassung, dass als Mindestgröße für Prozessschutzflächen „die Flächen der Buchennaturwaldreservate" angesehen werden können (HMILFN1998).Im Grundsatzerlass für die Naturwaldreservate wurden eine Mindestfläche von 20 ha und eine Auswahl nach „regional standörtlich repräsentativen Gesichtspunkten" für nötig erachtet (GE 4/1990, IIIA1 - 65 - Z 84.10 vom 17. Juli 1990). Bei der Auswahl von nutzungsfreien Kernflächen wurden dann aber dennoch Flächen ab 0,1 ha ausgewählt. In der NWE5-Studie wurden Flächen ab 0,3 ha Größe einbezogen.

Entscheidend für die Entwicklung natürlicher Wälder ist, dass die wichtigsten natürlichen Prozesse weitgehend ohne anthropogene Überprägung ablaufen (Meyeret al.2011).Dafür spielt die Größe der Gebiete eine entscheidende Rolle. Dies wird in einem Folgeartikel im gleichen Heft (Harthun2017) gesondert betrachtet.

5 Nötige nächste Schritte in Hessen

Man sollte meinen, nirgendwo wäre der Wille von Bundestag und Landtag leichter umzusetzen, als im eigenen Besitz, dem Staatswald. Trotzdem dauert die Auswahl von Flächen für eine natürliche Waldentwicklung nun schon über 30 Jahre, in denen oft nur abteilungsweise Waldflächen aus der Nutzung genommen wurden, was unnötig viele Kräfte von Mitarbeitern des Ministeriums, der Forstverwaltung, aber auch der Naturschutzverbände bindet. Noch immer fehlt Naturwaldentwicklung auf 1,9 % des hessischen Waldes. Unterdessen schreitet die Naturzerstörung fort: Im selben Zeitraum ging durch einen Flächenverbrauch von rund 4 ha/Tag in Hessen etwa die gleiche Fläche als Siedlungs- und Verkehrsfläche verloren wie die angestrebte Naturwaldfläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche in Hessen 2014: 331 500 ha, Statistisches Bundesamt).Dabei entspricht die Zielkulisse für Naturwälder gerade einmal der hessischen Anbaufläche von Silomais (44 400 ha im Jahr 2015; Deutsches Maiskomitee in www.agrarheute.com , 27.01.2016).

Entscheidendes Defizit bei der bisherigen Ausweisung der hessischen Naturwälder ist die fehlende rechtliche Sicherung der Gebiete als Naturschutzgebiete (vgl. auchSRU2016). Wegen der sehr langen Entwicklungszeiten dieser Ewigkeitsprojekte ist dies unverzichtbar. Die bisherige Beschränkung auf freiwillige, innerbetriebliche Selbstverpflichtungen stellt keine dauerhafte Sicherung dar. Dies wird allein dadurch schon deutlich, dass die per Erlass geregelten Stilllegungsflächen des Jahres 1998 (HMILFN1998)ebenfalls keinen Bestand hatten und einige Jahre später wieder als genutzte Flächen behandelt wurden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete so etwas treffend als „Teilzeiturwald" (A.Mihm,08.03.2016). In Schleswig-Holstein wurde ein Teil der Naturwaldkulisse 2005 nach einem Regierungswechsel kurzerhand wieder gelöscht. Da keine rechtliche Verankerung der Naturwaldbereiche zur Schutzgebietsverordnungen bestand, genügte für die Reduzierung ein Federstrich des damaligen Umweltstaatssekretärs (Heydemann2015).Im Interesse von mehr Transparenz für die Öffentlichkeit müssen die Kernflächen und Naturwaldreservate im Hessischen Naturschutzinformationssystem (Natureg-Viewer) öffentlich einsehbar dargestellt werden. Für die bereits ausgewählten großen Kernflächen sollten Konzepte für ein kurzfristiges Übergangsmanagement erarbeitet werden. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen empfiehlt aber, dass in Wildnisgebieten Eingriffe in natürliche Dynamiken weitestgehend unterbleiben sollten (SRU 2016).

Die kleinen Kernflächen stellen aus mehreren Gründen nur einen geringen Qualitäts- oder Flächengewinn für den Naturschutz dar: Erstens sind die meisten der ausgewählten Flächen Grenzwirtschaftswälder, die seit Jahrzehnten ohnehin kaum genutzt wurden und dennoch nicht den Erhalt der seltenen Arten gewährleisten konnten [z.B. das Verschwinden des Körnerbocks ( Aegosoma scabricorne ),Müller2015]. Zweitens ist die Benennung als Kernfläche nicht wirklich eine neue Naturschutzleistung, weil die Flächenstilllegung von 46 200 ha einige Jahre vor der Gründung des Landesbetriebs HessenForst im „Konzeptpapier Wald und Naturschutz" bereits verbindlich festgelegt war (HMILFN 1998).Und drittens wurde im Sommer 2016 eine Regelung getroffen, dass sich der Landesbetrieb HessenForst für rund 4 200 ha Kernflächen der ersten Tranche Ökopunkte gutschreiben lassen kann (HMUKLV-Erlass vom 19.07.2016). Der Verzicht auf die Fällung der Bäume kann nun als Kompensationsmaßnahme und damit als Ausgleich für neue Naturzerstörung angerechnet werden. Mit den Ökopunkten der Kernflächenauswahl kann künftig die Versiegelung von mehreren Tausend Hektar Ackerland oder die Zerstörung anderer Wälder kompensiert werden. Für den Naturschutz ist es ein Nullsummenspiel, Naturentwicklung auf der einen Seite mit Naturzerstörung auf der anderen Seite zu erkaufen. Der Naturschutz im Wald hat also nur wenig Fortschritte gemacht.

Da ab Mitte 2017 der Naturwaldanteil im Staatswald (8 %) nicht mehr ausreichen wird, um die Anforderungen des neuen FSC-Standards zu erfüllen, der mindestens 10 % verlangt (Prinzip 6.5.1,FSCDeutschland 2016),ist die rasche Ergänzung um weitere Naturwälder nötig.Für die bereits weitgehend bekannten geeigneten Waldgebiete ist ein Einschlags-Moratorium erforderlich, um sie vor naturschutzfachlicher Entwertung zu schützen. Angesichts der großen Zahl von sehr kleinen Kernflächen sollte eine dritte Tranche dafür genutzt werden, die Lücke mit weiteren Naturwaldflächen in einer Größe zwischen 500 bis 1 000 ha zu schließen (vgl.Harthun2017, Abb. 5). Die Naturschutzverbände haben hierfür bereits ein gemeinsames Konzept vorgelegt (ZGFet al. 2015)und schreiben es fort.

Bei der Ergänzung des bestehenden Schutzgebietssystems sind kleine Gebiete dann einzubeziehen, wenn diese Waldtypen selten sind, für eine repräsentative Kulisse noch fehlen (vgl. Tab. 1) und sie im Staatswald liegen. Ansonsten sollte eine Empfehlung für den Schutz dieser Standorte für den Kommunal- oder Privatwald erarbeitet werden. Auch die Entwicklung neuer Auwälder sollte in Erwägung gezogen werden, z.B. an Lahn, Fulda, Eder und Rhein (Harthun & Gunia1998, Schmidt & Harthun1999).In den Auen finden wir Standorte mit hoher Dynamik mit Auen- und Feuchtwäldern, die zu den gefährdetsten und zugleich artenreichsten Waldtypen Mitteleuropas gehören. Die Auenwaldlebensraumtypen nehmen bundesweit derzeit nur 7,4 % der im vorhandenen Wald potenziell möglichen Auenwaldfläche ein (Hennenberget al. 2015).

Noch nie waren die Bedingungen in Hessen für die Umsetzung von Naturwäldern so günstig wie heute: „Die Vorräte im hessischen Wald (sind)… so hoch wie nie zuvor und die Buchenwaldfläche steigt stetig. Hessen liegt damit an der Spitze in Deutschland und Deutschland an der Spitze in Europa. In keinem anderen europäischen Land gibt es insgesamt höhere Holzvorräte" (Scheler & Stoll2013).In Hessen ist die Waldfläche seit den 1950er-Jahren um ca. 25 000 ha angestiegen (HMWEVL 2016).Der Holzvorrat hat sich in der letzten BWI-Periode in Hessen „um 2 100 große Bäume je Tag erhöht" (HMUKLV2014).Hessen ist nicht nur das waldreichste Bundesland, sondern das Land ist auch der größte Waldeigentümer (39 % der Waldfläche). Daher trägt Hessen eine besondere Verantwortung dafür, große Waldschutzgebiete auszuweisen.

Literatur

Biosphärenreservat Rhön(2013):Bericht zur Überprüfung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön 2013.Anhang 9.

BFANL (1989):Leitlinien des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Bundesrepublik Deutschland. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn. 16 S.

BfN(2010):Karte der Potentiellen Natürlichen Vegetation Deutschlands. Maßstab 1 : 500 000. Bonn-Bad Godesberg.

BMUNR(2007):Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt. 180 S.

CDU & Bündnis90DieGrünen(2014):Verlässlich gestalten-Perspektiven eröffnen. Hessen 2014-2019. Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperiode des hessischen Landtags. 108 S.

Deutscher Bundestag(2000):Drucksache 14/3363. Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU).

DFWR (Deutscher Forstwirtschaftsrat, 2001): Nachhaltigkeit – ein Generationenvertrag mit der Zukunft. „Gesellschaftlicher Vertrag" für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holznutzung in Deutschland.

Engel, F., Bauhus, J., Gärtner, S., Kühn, A., Meyer, P., Reif, A., Schmidt, M., Schultze, J., Späth, V., Stübner, S., Wildmann, S., Spellmann, H.(2016): Wälder mit natürlicher Entwicklung in Deutschland: Bilanzierung und Bewertung. Naturschutz und Biologische Vielfalt 145, 267 S.

Flade, M., Möller, G., Schumacher, H., Winter, S. (2004):Naturschutzstandards für die Bewirtschaftung von Buchenwäldern im nordostdeutschen Tiefland. Der Dauerwald 29, 15-28.

FSC Deutschland(2012):Deutscher FSC-Standard. Version 2.3 vom 01.07.2012.

–(2016): Deutscher FSC-Standard. Version 3.0 vom 15.6.2016

Greenpeace(2013):Eignung von öffentlichen Wäldern in Hessen für ein Verbundsystem nutzungsfreier Buchenwälder. Zehn Prozent natürliche Waldentwicklung für Biodiversität, Klima und Menschen. 36 S.

Harthun, M. (1998):Woran der Nationalpark Kellerwald vorerst scheiterte. Natur und Landschaft 73 (5), 223-227.

– (2004):Der Nationalpark Kellerwald-Edersee. Hessens schwieriger Weg zum Buchenwald-Nationalpark. Natur und Landschaft 79 (11), 486-493.

– (2005):Ausweisung der Important Bird Areas als Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) in Hessen. Eine Bilanz zum 25jährigen Jubiläum der EG-Vogelschutzrichtlinie. Jahrb. Natursch. in Hessen 9, 108-122.

– (2017): Teilzeiturwald oder Ewigkeitsprojekte? Entwicklung natürlicher Wälder in Hessen (II) – die Bedeutung großer Gebiete für die Artenvielfalt. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (5), 156-163.

– (in Druck): Natürliche Wälder: unnötig, zu teuer, gefährlich, unmoralisch? Entwicklung natürlicher Wälder in Hessen (III) – die Argumente der Kritiker. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (6).

–, Gunia, R. (1998):Auwaldregeneration an der Lahn zwischen Caldern und Wetzlar. Jahrb. Natursch. in Hessen 3, 47-54.

–, Wulf, F. (2003):Die Buchenwälder im künftigen Schutzgebietsnetz NATURA 2000. Vorschläge für eine einheitliche Gebietsauswahl in Deutschland. Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (5), 151-156.

Heeschen, G., Wälter, T. (2012):Urwaldstandorte in Schleswig-Holstein. Natur und Landschaft 87 (11), 489-495.

Hehnke, T.,v. Oheimb, G., Härdtle, W., Kaiser, T., Scherfose, V.(2014): Schutz von Buchenwäldern in einem System von Naturwäldern. BfN-Skripten 380, 127 S.

Heinrich, C. (1993):Leitlinie Naturschutz im Wald. Ein Naturschutzkonzept für den Wald in Hessen. Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen, Hrsg., Wetzlar, 166 S.

Hennenberg, K., Winter, S., Reise, J., Winger, C. (2015):Analyse und Diskussion naturschutzfachlich bedeutsamer Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. BfN-Skripten 427, 120 S.

HessenForst(2010):Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. Kassel.

– (2012):Facetten des Waldes. Der hessische Wald in Zahlen, Grafiken und Text. FENA-Skripte 2, 240 S.

– (2014):Nachhaltigkeitsbericht für 2014. Kassel, 86 S.

Heydemann, F. (2015):Naturwaldausweisung in Schleswig-Holstein. Im Widerstreit zwischen Ökologie und Ökonomie. NABU Schleswig-Holstein, Hrsg., Betrifft Natur 19 (1), 7-10.

HMILFN (1998):Wald und Naturschutz – Konzeptpapier. Jahrb. Natursch. in Hessen 3, 24-32.

HMUKLV (2014):Hessen – Bäume, Wälder, Lebensräume. Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur (BWI³) für Hessen. Wiesbaden, 49 S.

– (2016):Weiterentwicklung der hessischen Biodiversitätsstrategie. Wiesbaden, 12 S.

HMWEVL (2016):Faktenpapier Windenergie in Hessen: Natur und Umweltschutz. Wiesbaden, 64 S.

Keller, I., Alexander, J.M., Edwards, P.J., Holderegger, R. (2014):Lokale Anpassungen an verschiedene Höhenlagen. Natur und Landschaft 89 (4), 145-150.

Meyer, P., Blaschke, M., Schmidt, M., Sundermann, M., Schulte, U. (2016):Wie entwickeln sich Buchen und Eichen-FFH-Lebensraumtypen in Naturwaldreservaten? Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (1), 5-14.

–, Schmidt, M., Spellmann, H., Bedarff, U., Bauhus, J., Reif, A., Späth, V. (2011):Aufbau eines Systems nutzungsfreier Wälder in Deutschland. Natur und Landschaft 86 (6), 243-249.

Müller, J. (2015): Mehr Wildnis im Wald. Warum große Schutzgebiete in Wäldern so wertvoll sind. Landesbund für Vogelschutz, Hrsg., Vogelschutz (3), 9-11.

NABU (2013):Natürliche Waldentwicklung bis 2020. Förderung eines Netzwerks der „Urwälder von morgen". NABU-Positionspapier, Berlin, 9 S.

NABU Hessen, BUND Hessen (1994): Waldschutzgebiete – Urwald von morgen. Konzeption zum Schutz und zur Entwicklung naturbelassener Laubwaldökosysteme in großflächigen Waldschutzgebieten im Bundesland Hessen. Wetzlar/Frankfurt, 236 S.

–, HMULV,Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, HessenForst(2007):Natura 2000 praktisch in Hessen. Artenschutz im Lebensraum Wald, Wetzlar u.a., 192 S.

Nationalpark Kellerwald-Edersee(2008):Nationalparkplan für den Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Scheler, F., Stoll, S. (2013): Naturschutz-Leitlinie für den hessischen Staatswald. Weder Nutzung noch Naturschutz im Extrem betreiben. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (4), 119-128.

Schmidt, D., Harthun, M. (1999):Auwaldregeneration zwischen Wetzlar und Weilburg. Jahrb. Natursch. in Hessen 4, 106-111.

SRU (2016):Umweltgutachten 2016. Sachverständigenrat für Umweltfragen, Kapitel 5, Berlin, 57 S.

ZGF, NABU Hessen, BUND Hessen, Greenpeace, WWF (2015):Ergänzung des Kernflächenkonzepts von HessenForst um großflächige Waldschutzgebiete. Unveröff. Papier, Frankfurt u.a., 42 S.

Kontakt

Dipl.-Biol. Mark Harthun arbeitet seit 1997 beim Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen, als Naturschutzreferent und stellvertretender Geschäftsführer. Studium der Biologie an der Philipps-Universität Marburg. Themenschwerpunkte: natürliche und naturnahe Waldentwicklung, europäisches Naturschutzrecht, Artenschutz, natürliche Gewässerentwicklung.

Fazit für die Praxis

- Bei der bisherigen Auswahl von Flächen für natürliche Waldentwicklung überlagerten ökonomische Aspekte die eigentliche Zielsetzung. Bei der Auswahl weiterer Flächen sollte nun auch dem Kriterium der repräsentativen Abbildung aller potenziellen Waldtypen und Rechnung getragen werden.

- Das bestehende System von 2 337 überwiegend sehr kleinen Flächen sollte dabei durch 15 bis 20 große Gebiete (500 bis 1 000 ha) ergänzt werden.

- Bei der Auswahl sollte auf einen hohen Anteil alter Wälder mit hohem Bestockungsgrad und auf möglichst kurze Außengrenzen geachtet werden.

- Vorteilhaft ist die Lage in Fauna-Flora-Habitat-Gebieten.

- Damit das 5-%-Ziel bis 2020 erreicht werden kann, sollten die noch fehlenden Wälder (insgesamt 16 000 ha) im Staatswald ausgewählt werden.

- Mit einem Einschlagmoratorium in den Vorschlagsgebieten könnte eine kurzfristige Entwertung vermieden werden.

- Die langfristige Sicherung der Naturwälder erfordert eine Ausweisung als Naturschutzgebiet.

- Eine Anrechnung dieser Flächen für „Ökopunkte" zur Kompensation von Eingriffen sollte nicht erfolgen, um nicht andernorts der Naturzerstörung Vorschub zu leisten.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.