Genehmigung transnationaler Projekte: Der Fehmarnbelt-Tunnel

Abstracts

Am Fehmarnbelt soll Nordeuropas größtes Infrastrukturprojekt zukünftig Deutschland und Dänemark verbinden. Für die Genehmigung des 18 km langen Absenktunnels werden in beiden Ländern parallel entsprechende Genehmigungsverfahren durchgeführt.

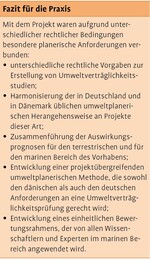

Die Umweltuntersuchungen berücksichtigen die Anforderungen beider Verfahren und wurden sowohl nach deutschen als auch nach dänischen Regelwerken durchgeführt. Um eine umfassende Bewertung der Auswirkungen auf terrestrische und marine Ökosysteme zu gewährleisten, wurden diese für einen Zeitraum bis mehrere Jahre nach Bauabschluss betrachtet. Dazu wurde eine bis dato einzigartige Methode ausgearbeitet, um einen Vergleich der unterschiedlichen Bewertungen der Schutzgüter durch verschiedene Wissenschaftler zu ermöglichen.

Um die Umsetzung der abgeleiteten Umweltschutzmaßnahmen zu gewährleisten, wurde eine Reihe von Managementkonzepten entwickelt.

Approval of transnational projects – the tunnel across Fehmarnbelt. Experiences of conducting two EIAs in parallel

At the Fehmarnbelt, northern Europe’s largest infrastructure project will connect Germany and eastern Denmark. In order to start construction, the 18 kilometre long immersed Fehmarnbelt-Tunnel needs to be approved in both countries. The environmental impact assessments adhere to standards in both countries. As the marine dimension of the project extends beyond borders, the effects on the Fehmarnbelt have been assessed with the complete marine ecosystem in mind. In order to ensure an extensive and all-encompassing assessment, the impacts on land and on the marine environment have been considered for a period that will last until several years after construction has been finished. A unique methodology was drafted in order to enable a comparison of the various assessments of the protected landscape factors conducted by different scientists. In order to guarantee the implementation of environmental protection measures, a number of management concepts have been developed.

- Veröffentlicht am

Location of the project ‘Feste Fehmarnbeltquerung‘.

1 Einführung

Die Idee einer festen Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark (Abb. 1) reicht lange zurück. 1863 kam der Ingenieur Gustav Kröhnke auf die Idee, eine feste Verbindung zwischen der deutschen Insel Fehmarn und der dänischen Insel Lolland zu errichten. Mehr als 150 Jahre später wird aus der Vision Wirklichkeit. Im September 2008 unterzeichneten Deutschland und Dänemark einen Staatsvertrag zum Bau der sogenannten „festen Fehmarnbeltquerung“. 2009 wurde der Staatsvertrag von den Parlamenten in beiden Ländern ratifiziert und die dänische staatliche Projektgesellschaft Femern A/S für die Planung und den Bau der Verbindung beauftragt. Als Teil der Sund & Bælt-Gruppe bringt Femern A/S Erfahrungen vom Bau der Brücken- und Tunnelverbindungen über den großen Belt und den Öresund mit. Nach einer Abwägung verschiedener Bauwerksvarianten entschied man sich 2011 für den Bau eines Absenktunnels im Fehmarnbelt als Hauptprojektvariante. Mit dieser Art von Tunnel hat Dänemark bereits gute Erfahrungen beim Bau der dänisch-schwedischen Öresund-Verbindung zwischen Kopenhagen und Malmö gesammelt.

2 Genehmigung eines grenzüberschreitenden Projekts

Grenzüberschreitende Projekte bergen die besondere Herausforderung, dass sie den nationalen Anforderungen zweier Länder und deren spezifischen Genehmigungsverfahren unterliegen. Im Falle des Fehmarnbelt-Tunnels wird der auf deutschem Hoheitsgebiet befindliche Teil des Tunnels durch ein Verwaltungsverfahren, das sog. Planfeststellungsverfahren, genehmigt, an dessen Ende die durchführende Behörde einen Planfeststellungsbeschluss erlässt. Der Planfeststellungsbeschluss wägt alle öffentlichen Interessen und privaten Belange gegeneinander ab und bestätigt die bau- und betriebsbedingte Umweltverträglichkeit des Projekts.

Auch in Dänemark werden Projekte üblicherweise im Rahmen von Verwaltungsverfahren erteilt, die dem deutschen Planfeststellungsverfahren ähneln. Bei größeren Projekten von überwiegend öffentlichem Interesse verfolgt Dänemark allerdings eine andere Praxis. Als Abschluss eines Verwaltungsverfahrens verabschiedet das dänische Parlament Folketing Baugesetze, um eine Plangenehmigung zu erlangen, so auch im Falle des Fehmarnbelt-Tunnels. Öffentliche und private Belange werden in dem Gesamtverfahren berücksichtigt. Die Plangenehmigung hat soweit möglich und sinnvoll eine konzentrierende Wirkung, obwohl detaillierte Genehmigungen, die durch die Plangenehmigung nicht abgedeckt werden (z.B. detaillierte Genehmigungen für den Betrieb des Werks zum Bau der Tunnelelemente, für die Einleitung von Abwasser und für die Gewinnung von Sandrohstoffen) vor Baubeginn zusätzlich eingeholt werden.

Im Falle des Fehmarnbelt-Tunnels bestanden die dänischen Antragsunterlagen aus einer Umweltverträglichkeitsstudie, die auf Dänisch VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) heißt, einem Bericht über landschaftspflegerische Maßnahmen, der dem deutschen Landschaftspflegerischen Begleitplan ähnelt, sowie aus technischen und umweltfachlichen Hintergrundberichten. Auch technische Informationen zum Projekt, wie sie aus dem Erläuterungsbericht der deutschen Planfeststellungsunterlagen bekannt sind, fanden sich in der VVM wider. Der Schwerpunkt im dänischen Verfahren lag in der Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Projekts und einer Abwägung öffentlicher und privater Belange.

Der Verfahrensablauf in Dänemark war im Wesentlichen inhaltlich mit dem in Deutschland vergleichbar. Nach der Durchführung eines Scoping-Termins wurden die Antragsunterlagen erstellt. Parallel zum Scoping fand in einer sogenannten Ideenphase frühzeitig eine erste Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Die Öffentlichkeit erhielt hierbei die Möglichkeit, durch Stellungnahmen und Vorschläge die weitere Ausgestaltung des Projekts aktiv zu beeinflussen. Im konkreten Fall des Fehmarnbelt-Tunnels wurde die Öffentlichkeit nach einer Überarbeitung der Planung in einer zusätzlichen Ideenphase nochmals beteiligt.

Nach Fertigstellung der Antragsunterlagen leitete das Verkehrsministerium mit einer öffentlichen Auslegung der Unterlagen das Anhörungsverfahren ein. Die im Rahmen der Auslegung eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen wurden in einem sogenannten Weißbuch zusammengefasst, bewertet und beantwortet. Direkt Betroffene erhielten Einzelantworten. Auf Grundlage des Weißbuches und der Antragsunterlagen, die mit einem anhörungspflichtigen Nachtrag zur VVM ergänzt wurden, wurde nachfolgend der Entwurf für ein Baugesetz ausgearbeitet, der nach einer öffentlichen Anhörung dem Folketing für das Gesetzgebungsverfahren zugeleitet wurde. Nach dreifacher Lesung wurde das Baugesetz schließlich verabschiedet und das Projekt somit genehmigt. Sobald die letzten Details geklärt sind und spezifische Genehmigungen eingeholt wurden, die im Baugesetz nicht enthalten sind (s.o.), darf mit dem Bau begonnen werden. Federführend für das Verfahren war in Dänemark das Transportministerium (Trafik- og Byggestyrelsen), unter Einbeziehung relevanter Ministerien und Behörden wie z.B. des Umweltministeriums.

Am 28. April 2015 hat das dänische Parlament ein Baugesetz für den Fehmarnbelt-Tunnel verabschiedet. Es erteilt der dänischen Projektgesellschaft Femern A/S das Mandat zum Bau und Betrieb des Tunnels. Die dänische Projektgesellschaft Femern Landanlæg A/S erhält das Mandat zum Bau der dänischen Schienen- und Straßenanbindung.

In Deutschland haben Femern A/S (für den Eisenbahnteil des Tunnels) und der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck (LBV-Lübeck, für den Straßenteil des Tunnels), bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde, dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), am 18. Oktober 2013 den Antrag auf Planfeststellung des Fehmarnbelt-Tunnels gestellt. Nach Durchführung eines ersten Anhörungsverfahrens haben die Vorhabenträger die Planfeststellungsunterlagen überarbeitet und am 13. Juni 2016 einen Antrag auf Planänderung gestellt. Der LBV-SH führt nun ein weiteres Anhörungsverfahren durch.

3 Eine Datenbasis für zwei Umweltverträglichkeitsstudien

Planung und Prüfung des Projekts richtet sich in beiden Ländern sowohl nach europarechtlichen und nationalen Richtlinien. Auf europäischer Ebene sind die EU-Umweltverträglichkeitsrichtlinie (UVP), die EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die EU-Vogelschutz-Richtlinie sowie die EU-Wasserrahmen- und Meeresstrategierichtlinie zu berücksichtigen. National gelten in Deutschland u.a. die Vorgaben des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG), des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Wasserhaushaltsgesetzes. Bei Baugesetzverfahren gilt in Dänemark die europäische UVP-Richtlinie unmittelbar und fließt auch in das sog. Planungsgesetz ein. Weiterführende Regelungen gibt es in verschiedenen Fachgesetzen. So gibt es ein Umweltzielgesetz, ein Küstenschutzgesetz und ein Wasserschutzgesetz, in denen die rechtlichen Grundlagen der UVP, der FFH-Verträglichkeitsprüfung und des Wasserrechts verankert sind.

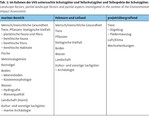

Femern A/S hat die Schutzgüter nach UVPG weitgehend in Teilschutzgüter unterteilt, auch um der Bedeutung der Schutzgüter im marinen Bereich gerecht zu werden. Nach dem Scopingverfahren wurden sie dem marinen Bereich sowie den Landbereichen auf Fehmarn und Lolland zugeordnet (Tab. 1). Ziel war es, den identifizierten Teilschutzgütern in der Auswirkungsprognose die gleiche Gewichtung zukommen zu lassen wie den Schutzgütern nach UVPG.

Sowohl in Deutschland (UVS) als auch in Dänemark (VVM) verlangt die nationale Gesetzgebung eine Umweltverträglichkeitsstudie zur Erstellung der Genehmigungen. Auswirkungen auf die Umwelt müssen in den Plangenehmigungsunterlagen der beiden Länder umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet sowie Bauwerksvarianten beurteilt werden. In der Mitte des Fehmarnbelts verläuft entlang der Staatsgrenze für das Projekt auch die planerische Grenze. Allerdings lassen sich viele Projektwirkungen insbesondere im marinen Bereich nicht getrennt voneinander betrachten. So wirken z.B. Eingriffe im marinen Bereich auf das gesamte Ökosystem des Fehmarnbelts und betreffen den deutschen und den dänischen Untersuchungsraum (Abb. 2). Um dieser Situation gerecht zu werden, bedurfte es im Vorfeld der Durchführung der Umweltuntersuchungen einiger Klärungen.

Die deutsche UVS umfasst den deutschen Landbereich und den marinen Bereich des Vorhabens bis zur dänischen Küste. Die Ergebnisse der Untersuchungen für den dänischen Landbereich wurden nachrichtlich in die UVS übernommen (Abb. 3). Die dänische VVM umfasst den dänischen Landbereich und den marinen Bereich bis zur deutschen Küste. Die Ergebnisse der Untersuchungen auf dem deutschen Landbereich wurden nachrichtlich in die VVM übernommen (Abb. 4). Der marine Bereich des Vorhabens ist sowohl in der UVS als auch in der VVM in seiner Gesamtheit und ohne Berücksichtigung der nationalen Grenzen erfasst und bewertet worden, sodass sowohl die UVS (Abb. 3) als auch die VVM (Abb. 4) das gesamte Projektgebiet abbilden. Potenzielle Widersprüche zwischen den beiden Studien wurden durch eine auf die Landbereiche auf Fehmarn und Lolland abgestimmte Erfassungsmethode, eine gemeinsame Datengrundlage und einheitliche Bewertungsmaßstäbe im marinen Bereich ausgeschlossen.

Sowohl in Deutschland als auch in Dänemark waren der Variantenvergleich von Bohrtunnel, Absenktunnel, Schrägkabelbrücke und Hängebrücke sowie die Empfehlung einer Vorzugsvariante zentraler Bestandteil der Umweltverträglichkeitsstudien. Darüber hinaus mussten beide Studien jedoch unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen und Regelwerken gerecht werden. Eine vorgelagerte und gesonderte Raumwiderstandsanalyse ist z.B. in Dänemark nicht obligatorisch, da sie als integrierter Teil der Gesamtanalyse und Abwägung der VVM betrachtet wird. Im Falle des Fehmarnbelt-Tunnels wurde für das gesamte Projektgebiet eine vorgelagerte Raumwiderstandsanalyse erstellt, die in den dänischen Unterlagen als integrierter Teil der Gesamtanalyse und Abwägung der VVM miteinbezogen wurde.

Das deutsche Planfeststellungsverfahren verlangte wiederum eigenständige Dokumente für artenschutzrechtliche Prüfungen, die Prüfung der FFH-Verträglichkeit und wasserrechtliche Prüfungen, deren Ergebnisse in die UVS übernommen wurden. Nach dänischem Recht und dänischer Praxis waren für die einzelnen Prüfschritte jedoch keine eigenständigen Dokumente erforderlich. Stattdessen flossen sie unter Einbeziehung der speziellen Bewertungskriterien und basierend auf den umfangreichen Hintergrundberichten direkt als zentrale Themen in die VVM ein.

4 Ein Projekt mit einem umfangreichen Methodenteil

Neben den unterschiedlichen formalen Anforderungen waren beim Fehmarnbelt-Tunnel als grenzüberschreitend zu genehmigendes Projekt auch inhaltlich neue Herangehensweisen erforderlich. So musste die Planung des Fehmarnbelt-Tunnels die Projektwirkungen an Land und im Wasser im gesamten Fehmarnbelt berücksichtigen, d.h. im dänischen sowie im deutschen Planungsbereich.

Eine besondere umweltplanerische Herausforderung in der Konzeption der Methoden für die Auswirkungsprognose war die Kombination dieser Wirkungsbereiche sowie die Projektdauer über mehrere Jahre. Besonders arbeitsintensiv war die Entwicklung eines einheitlichen Bewertungsrahmens für die Bestandserfassung aller Schutz- und Teilschutzgüter durch die beteiligten Wissenschaftler und marinen Experten. Die Methode musste weiterhin gewährleisten, dass mit den zahlreichen, fachlich unterschiedlichen Umweltuntersuchungen für die Beurteilung von Varianten vergleichbare Ergebnisse erzielt wurden.

Neben der planungsmethodischen Vorbereitung der Auswirkungsprognose spielten Fragen zur Bewertung und Auswirkung der Eingriffe im marinen Bereich eine wesentliche Rolle. Wie berücksichtigt man z.B. einzeln gesehen geringe Auswirkungen, die in der Summe aber als erheblich gewertet werden können? Auch: Werden einzelne Eingriffe als temporär beurteilt, wenn Sie mehrfach über einen mehrjährigen Bauzeitraum auftreten? Die unterschiedliche Behandlung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach dem UVPG und dem BNatSchG war Gegenstand umfangreicher Diskussionen. Während nach dem UVPG die nicht vermeidbaren Umweltauswirkungen auf alle Schutzgüter darzulegen und zu bewerten sind, erfolgt im Rahmen der Eingriffsregelung nach BNatSchG neben der qualitativen Bewertung eine Quantifizierung der erheblichen Beeinträchtigungen, die Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben.

Ein besonderer Aspekt im Hinblick auf den nach BNatSchG durchzuführenden Ausgleich der Eingriffe im marinen Bereich war die Realkompensation. Hierbei ging es darum, möglichst eingriffsnah in der weitgehend natürlichen marinen Umwelt geeignete Maßnahmen zu finden, die zu einer Aufwertung mariner Habitate und somit zu einer Ausgleichsmöglichkeit führen. Ein weiterer Aspekt war der Umgang mit ggf. grenzüberschreitenden Eingriffen, da Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe, die auf deutschem Gebiet auftreten, nur auf deutschen Gebiet planfestgestellt werden können und die, die auf dänischem Gebiet auftreten, auch nur dort nach dänischem Recht festzusetzen sind. Im Gegensatz zur deutschen Eingriffsreglung sind in Dänemark zudem nur Eingriffe in geschützte Biotope und Wälder sowie in Habitate geschützter Arten ausgleichspflichtig. Im Ergebnis wurden tatsächlich nur die Auswirkungen, die auf deutschem Gebiet festzustellen sind, durch die Eingriffsregelung erfasst und kompensiert, und in Dänemark, entsprechend der dänischen Eingriffsregelung, nur der Verlust geschützter Biotope, geschützter Wälder und Habitate geschützter Arten ausgeglichen.

Einige der oben genannten Aspekte brachten für Projektplaner und die beteiligten Behörden besondere planerische, organisatorische und genehmigungsrechtliche Herausforderungen mit sich. Die Vorhabenträger Femern A/S und der LBV-Lübeck arbeiteten daher eng mit den deutschen und dänischen Behörden zusammen. So wurden beispielsweise auf deutscher Seite im Dialog mit den Trägern öffentlicher Belange (TÖB) Lösungen für marine Kompensationsmaßnahmen, das Monitoring von Umweltauswirkungen während und nach der Bauphase, Tunnelsicherheit und Seenavigation gefunden. Auf dänischer Seite erfolgten diese Abstimmungen der Umweltbelange im Wesentlichen mit dem dänischen Umweltministerium. Die Qualität der Planfeststellungsunterlagen hat vom intensiven Austausch mit den TÖB und der damit verbundenen Suche nach einvernehmlichen Lösungen profitiert. Nur durch eine enge Abstimmung aller am Planungsprozess Beteiligten und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Belange und Interessen können zufriedenstellende Lösungsansätze entwickelt werden.

5 Managementkonzepte zur Gewährleistung der Umsetzung umweltrelevanter Auflagen

Um insbesondere den deutschen Behörden während der Bauphase die Kontrolle von Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu ermöglichen, haben sich die Vorhabenträger nach Abstimmung mit den Umwelt- und Naturschutzbehörden dazu entschlossen, in bestimmten Bereichen sogenannte Managementkonzepte (Schutz- und Überwachungskonzepte) auszuarbeiten. Diese Konzepte geben den Rahmen vor, wie der Bauablauf überwacht und die baubedingten Wirkungen auf das in der Auswirkungsprognose zugrunde gelegte Maß begrenzt werden können. Sie sollen gewährleisten, dass die Auswirkungen auf Natur und Landschaft unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf ein Mindestmaß reduziert und Grenz- und Vorsorgewerte eingehalten werden. Außerdem sollen die Konzepte dafür sorgen, dass die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen fachlich adäquat umgesetzt und weiter präzisiert werden.

Folgende Managementkonzepte wurden entwickelt:

Massenmanagement- und Bodenschutzkonzept – landeseitig und marin,

Lärmminderungskonzept (landseitig),

Erschütterungsüberwachungskonzept (landseitig),

Lichtmanagementkonzept (landseitig und marin),

Schallschutzkonzept zum Unterwasserlärm (einschließlich einer Modellierung der Unterwasserschallimmissionen),

Konzept zur Steuerung und Kontrolle der Sedimentfreisetzung (marin),

Konzept zur Umsetzung der bauzeitlichen Restriktionen (landseitig und marin),

Konzept zur Umweltbaubegleitung (landseitig und marin),

marines Monitoringkonzept.

Die Managementkonzepte wurden so konkret aufgestellt, dass eine nach dem Planfeststellungsbeschluss erforderliche Detaillierung der Konzepte sich im Rahmen der dort definierten Auflagen und Maßnahmen befindet. Die Managementkonzepte sollen eine inhaltliche und strukturelle Grundlage für in der Bauphase des Projekts zu entwickelnde Detailkonzepte darstellen.

Die Einhaltung der Bestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses und anderer gesetzlicher Vorgaben wird während der Bauphase unabhängig von der Eigenkontrolle der Bauunternehmen und der Vorhabenträger überwacht werden. Eine gesonderte Umweltbaubegleitung soll sowohl auf deutscher als auch dänischer Seite eine zulassungs- und umweltrechtskonforme Baudurchführung für die Vorhabenträger sichern und den umweltrelevanten Bauablauf in Bezug auf den behördlichen Umwelt- und Naturschutz im Meer und an Land dokumentieren. Durch eine ausführliche Dokumentation ermöglichen die Vorhabenträger den Fachbehörden so eine bessere Beurteilung/Kontrolle der Einhaltung der in den Planfeststellungsunterlagen gemachten Angaben zu Umfang und Intensität der prognostizierten Vorhabenwirkungen.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.