Wahrnehmen und Erleben von Arten und Lebensräumen

Abstracts

Die Bedeutung von Arten und Lebensräumen für das menschliche Wahrnehmen und Erleben wird im Naturschutz bislang höchstens vereinzelt thematisiert; entsprechende Methoden für Erhebung und Bewertung dieser Bedeutung fehlen. Der Beitrag diskutiert einige mögliche Ansätze hierfür und stellt Ergebnisse einer Telefonumfrage vor.

Die Resultate belegen, neben der Nennung von Arten und Lebensräumen, die besondere Bedeutung für das Naturerleben haben, ein erhebliches Interesse von Naturschutzverwaltungen an dem Thema. Sie zeigen ebenso aber bestehende wissenschaftliche, methodische und praxisbezogene Defizite. Diese beruhen unter anderem auf der Schwierigkeit, subjektive Wahrnehmungen und Empfindungen zu erheben und daraus legitimierbare Ziele und Maßnahmen abzuleiten. Dennoch sollte der Naturschutz die Bedeutung von Arten und Lebensräumen für das Naturerleben künftig stärker thematisieren. Dies könnte seine gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen.

Perceiving and experiencing species and habitats – Challenges for planning and evaluations

So far the importance of species and habitats for human perception and experience has only rarely been addressed, and there are no respective methods for surveys and the evaluation of its significance. The paper discusses several possible approaches and presents results of a telephone survey. The findings showed the mentioning of species and habitats and their particular importance for natural experiences, and they also revealed a significant interest of nature conservation administrations in the topic. Additionally existing scientific, methodological and practice-related deficits have been named. Amongst other reasons they mainly base on the difficulty to survey subjective perceptions and sentiences, and to deviate from them justifiable aims and measures. Nevertheless nature conservation should increasingly present the importance of species and habitats for natural experiences as a theme. This could improve its social acceptance.

- Veröffentlicht am

Tidal flats – habitat or landscape? Stefan Heiland

1 Einleitung

Der Wunsch, „Natur“ in einer bestimmten Ausprägung wahrnehmen, erleben und genießen zu können, war historisch eine zentrale Motivation des Naturschutzes (Piechocki 2010) und dürfte es bis heute sein. Seinen Ausdruck findet dies u.a. in der Behandlung des Schutzguts „Landschaftsbild“ in Umweltprüfungen, Eingriffsregelung und Landschaftsplanung sowie als eine Begründung der Ausweisung von Schutzgebieten. Erstaunlich ist dabei die Tatsache, dass sich entsprechende Aktivitäten und Aussagen weitgehend auf Landschaften beschränken, die Bedeutung einzelner Arten oder kleinflächiger Lebensräume für das Wahrnehmen und Erleben der Menschen (im Folgenden auch als Naturerleben bezeichnet) jedoch kaum thematisiert wird. Entsprechend fehlen bislang auch geeignete Methoden, mit denen die Bedeutung von Arten und Lebensräumen für das menschliche Naturerleben ermittelt und bewertet werden könnte.

Dies gilt, obwohl §1 BNatSchG den Schutz von Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft – und damit ihre Bedeutung für Wahrnehmung und Naturerleben – ausdrücklich nicht auf „Landschaft“ beschränkt, sondern alle anderen Naturgüter, darunter auch Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume, einbezieht (vgl. hierzu ausführlich Mengel 2016). International findet dieses Verständnis seine Entsprechung in der Diskussion um so genannte kulturelle Ökosystemleistungen (vgl. u.a. Bastian et al. 2013, siehe aber die hierzu kritische Position von Trepl 2014).

Im Rahmen des F+E-Vorhabens „Fachplanerischer Beitrag zur Umsetzung bundesweiter Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ wurden erste methodische Ansätze für die Ermittlung von Arten und Lebensräumen mit besonderer Bedeutung für das Naturerleben erprobt. Aufgrund der Zielsetzung des Projekts lag der Schwerpunkt dabei auf der bundesweiten Bedeutung, einige Befunde lassen sich jedoch auch auf die lokale und regionale Ebene beziehen. Bei der Bearbeitung zeigte sich, dass das Thema für planerische Zwecke, unabhängig von der gewählten räumlichen Bezugsebene, methodisch bei Weitem noch nicht operationalisiert ist. Die erzielten und hier dargestellten inhaltlichen und methodischen Erkenntnisse sind daher ausdrücklich als vorläufig, die genannten Arten und Lebensräume als beispielhaft zu verstehen; es verbleibt ein erheblicher Forschungsbedarf. Insofern ist dieser Beitrag als „Werkstattbericht“, nicht als Vorstellung einer vollständig entwickelten, unmittelbar anwendbaren Methode zu verstehen. Die Autorin und Autoren halten es aber für wichtig, das Augenmerk auf das bisher vernachlässigte Erleben von Arten und Lebensräumen zu lenken und hierdurch eine weitere Diskussion und methodische Fortentwicklung anzuregen.

2 Theoretischer Hintergrund und Begriffsklärung

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) spricht von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie dem Erholungswert von Natur und Landschaft, die Worte Wahrnehmung und (Natur-)Erleben verwendet es nicht. Diese finden sich allerdings in der Gesetzesbegründung (BMUB 2009: 35f.), die feststellt, dass sich in § 1 Abs.1 BNatSchG „die drei basalen Zieldimensionen des Naturschutzes und der Landschaftspflege wider[spiegeln], nämlich die Diversitätssicherung, die Sicherung der materiell-physischen Funktionen und die Sicherung der immateriellen Funktionen im Zusammenhang mit dem Wahrnehmen und Erleben von Natur und Landschaft“ (vgl. Mengel 2016). Es scheint daher angebracht, sich auf die Begriffe des Wahrnehmens und des Erlebens zu beziehen und sie im Hinblick auf ihre Bedeutung für den Naturschutz und seine Planungsinstrumente näher zu betrachten.

Begriff und Prozess der Wahrnehmung werden in der Philosophie seit der griechischen Antike diskutiert (Guski 1996). Eine verbindliche Definition liegt jedoch auch gegenwärtig nicht vor, da sich sämtliche zur Beschreibung verwendeten Begriffe im Lauf der Ideengeschichte als strittig erwiesen haben (Zwenger 2010). Jenseits der philosophischen Überlegungen wird empirische Wahrnehmungsforschung in zahlreichen Disziplinen, etwa den Neurowissenschaften, der Soziologie, der Evolutionstheorie, der Psychologie, der Linguistik oder den Kulturwissenschaften betrieben. Für die Entwicklung einer Methode zur Bewertung der Bedeutung von Arten und Lebensräumen für das Wahrnehmen und Erleben wäre eine fundierte Auseinandersetzung mit den in diesen Disziplinen verwendeten Wahrnehmungskonzepten erforderlich, was im Rahmen des o.g. Vorhabens nicht möglich war.

Als Arbeitshypothese gehen die Verfasser von folgendem Verständnis aus: Wahrnehmen und Erleben sind eng miteinander verbundene Prozesse. Wahrnehmung beinhaltet die Informationsaufnahme des Menschen mit allen fünf Sinnen, also visuelle, akustische, olfaktorische, haptische und gustatorische Sinneseindrücke (u.a. Bögeholz 1999, Guski 1996), sowie deren affektive und kognitive Verarbeitung. Damit ist der Begriff des Erlebens – die durch Informationsaufnahme ausgelösten Gedanken, Empfindungen und Gefühle – streng genommen im Begriff der Wahrnehmung enthalten, betont aber besonders die individuelle Verarbeitung und Bewertung von Umwelteindrücken. Nach Bögeholz (1999: 22) umfasst die ästhetische Naturerfahrung die Wahrnehmung von „Schönheit und Eigenart der Natur im weitesten Sinne“, „sie fokussiert auf die bewusste sinnliche Wahrnehmung von Bewegungen, Formen, Mustern, Farben, Gerüchen und anderen Sinnesmodalitäten“.

Das Wahrnehmen und Erleben vollzieht sich individuell und subjektiv – jedoch nicht völlig beliebig und unbeeinflusst vom sozialen Kontext. Für die Wahrnehmung von Landschaften wurde dargelegt, dass und warum innerhalb bestimmter Diskurse weitgehende Übereinstimmung über deren Qualität herrscht (z.B. Hard 1970, Hokema 2013, Kühne 2006). Für Arten und Lebensräume liegen, trotz ihrer traditionell großen Bedeutung im Naturschutz, entsprechende Untersuchungen nicht vor. Daraus resultiert das Problem, dass der Naturschutz eine arten- und lebensraumbezogene Naturverbundenheit entweder nicht in verallgemeinerbarer Weise aufgreifen oder aber – sofern er das dennoch tut – der subjektiven Wahrnehmung von Laien ggf. nicht angemessen gerecht werden kann.

Ist es vor diesem Hintergrund dennoch möglich, überindividuell gültige und somit planerisch verwertbare Aussagen über Arten und Lebensräume zu treffen, die für das Naturerleben besonders bedeutsam sind? Die Untersuchungen näherten sich dieser Frage, ohne sie vollständig und befriedigend beantworten zu können. Weitere Untersuchungen und auch die planerische Bearbeitung des Themas scheinen dennoch sinnvoll, um dem umfassenden Anspruch des BNatSchG und der emotional begründeten, auf sinnlichem Erleben basierenden Naturverbundenheit vieler Laien gerecht zu werden.

Die Verfasser halten es für wichtig, dieser Motivation auch in Naturschutzstrategien entgegenzukommen. Das Naturerleben wird bisher allerdings, u.a. in Landschaftsplänen, vornehmlich in Bezug auf das Landschaftsbild angesprochen, das ästhetische Erlebnis von Arten und Lebensräumen (wie auch von abiotischen Schutzgütern) ist bislang kein wesentliches planerisches Motiv (Wojtkiewicz 2015). Entsprechend stellt Stremlow (2008: 60) im „Natur- und Landschaftsschutz als Domäne der Naturwissenschaften und der Planung mit seinem analytischen Zugang ein Defizit im emotionalen Argumentatorium“ fest, wodurch Bedürfnisse von Laien zu wenig berücksichtigt würden, was der gesellschaftlichen Akzeptanz des Naturschutzes abträglich sei (vgl. Heiland 2016).

Arten gelten im gängigen Verständnis als „all jene Individuen, einschließlich ihrer Vorfahren und Nachkommen, […], die sich untereinander in allen wesentlichen, erblich konstanten Merkmalen gleichen und sich in diesen von anderen, nächstverwandten Arten unterscheiden“ (Schmeil & Fitschen 2006: 29). Die Definition und Verwendung des Begriffs „Lebensraum“ ist problematischer, zumal er durch seinen Missbrauch während des Nationalsozialismus nach wie vor auch politisch konnotiert ist. Außerdem wird der Begriff in wissenschaftlich-biologischem Sinn uneindeutig, nämlich als Synonym sowohl für „Biotop“ als auch für „Habitat“ gebraucht. Im Kontext der Erfassung und Bewertung von Lebensräumen in Hinblick auf das Naturerleben ist schließlich die Abgrenzung gegenüber dem Wort Landschaft schwierig.

Im vorliegenden Kontext wurden Lebensräume von Landschaften rein pragmatisch vorerst durch ihre geringere Größe und ihre weitgehende visuelle Homogenität unterschieden. Demgegenüber umfassen Landschaften eher größere Räume, die i.d.R. aus unterschiedlichen Lebensräumen bzw. Landnutzungsformen bestehen. Bei der Wahrnehmung steht hier der Gesamteindruck im Vordergrund, der vornehmlich auf dem Zusammenwirken von Einzelelementen beruht. Dennoch lassen sich Lebensraum und Landschaft nicht immer eindeutig voneinander trennen. Dies gilt etwa für großflächige Lebensräume wie Wälder oder auch das Wattenmeer (Abb.1).

Im Rahmen weiterer Forschung wäre außerdem kritisch zu hinterfragen, ob und falls ja, wie weit „Lebensraum“ als vornehmlich naturwissenschaftlich-biologisch definierter (oder politisch diskreditierter) Begriff überhaupt für eine Thematisierung von Naturerleben geeignet ist.

3 Kriterien zur Bestimmung der Bedeutung von Arten und Lebensräumen für das Naturerleben

Um Arten und Lebensräume von besonderer Bedeutung für das Naturerleben zu bestimmen, werden drei Kriterien vorgeschlagen, die zumindest für eine bundesweite Bewertung gleichermaßen zutreffen müssen. Die Anwendung bzw. Eignung weiterer Kriterien soll damit keineswegs ausgeschlossen werden.

1. Wahrnehmbarkeit: Sind die Arten und Lebensräume für die Menschen wahrnehmbar?

Eine Art oder ein Lebensraum muss für den Menschen wahrnehmbar sein. Dies schließt z.B. Mikroorganismen oder Bodenlebewesen weitgehend aus. Bei sehr scheuen Tieren kann die Wahrnehmung prinzipiell möglich sein, jedoch durch fehlende Kontaktmöglichkeiten unwahrscheinlich werden. Prinzipiell sind alle fünf Sinne zu berücksichtigen, auch wenn de facto oft die visuelle und die akustische Wahrnehmbarkeit im Vordergrund stehen. So können Hirsche (Brunft), Zikaden oder Vogel- und Amphibienarten durch ihre besonderen Laute erlebt werden, ohne sichtbar zu sein. Darüber hinaus müssen nicht zwangsläufig die Individuen einer Art gesehen werden, ebenso können Fraßspuren, Losungen, Bauten (z.B. Biberdämme) und andere deutlich sichtbare Spuren zur Wahrnehmbarkeit beitragen. In Hinblick auf Lebensräume ist prinzipiell von ihrer, zumindest visuellen, Wahrnehmbarkeit auszugehen – wobei diese durch fehlende Zugänglichkeit eingeschränkt sein kann.

2. Positive Konnotation: Werden Arten und Lebensräume positiv erlebt und bewertet?

Arten und Lebensräume können zwar wahrnehmbar und auch charakteristisch für bestimmte Regionen sein. Wichtig für die Relevanz für das Naturerleben ist aber, dass sie mit positiven Inhalten und Gefühlen verbunden sind; dass sie also als „schön“, „erholsam“, „beruhigend“ etc. wahrgenommen werden (z.B. bestimmte Blütenpflanzen, Blumenwiesen, Vogelgesang). Arten oder Lebensräume, die überwiegend als „bedrohlich“, „eklig“, „hässlich“, „schädlich“ etc. empfunden werden oder werden können (z.B. Stechmücken, Ratten, Würmer), wären damit ausgeschlossen – was ihre Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt oder ökologischer Funktionen und Leistungen keineswegs mindern muss.

In mehrerlei Hinsicht wird insbesondere bei diesem Kriterium das Problem der Objektivierbarkeit von subjektiven Prozessen deutlich:

Erstens können sich Empfindungen und Bewertungen individuell, je nach sozialer Zugehörigkeit, Wissen und Erfahrungen einer Person, stark unterscheiden. Großes öffentliches Interesse, das sich, wie z.B. beim Kranichzug (Abb. 2) auf dem Darß, in hohen Besucherzahlen ausdrückt, spricht allerdings für positive Konnotationen einer Art.

Zweitens stellt sich die Frage, wie man Arten beurteilt, die in der Öffentlichkeit sehr unterschiedlich bewertet werden. Dies bezieht sich einerseits auf Arten, die für den Naturschutz eine hohe Bedeutung haben, aber auf geringe Akzeptanz in anderen Bevölkerungsgruppen stoßen, wie etwa Wolf, Biber oder Kormoran. Andererseits können Arten und Lebensräume in der breiten Bevölkerung auf hohe Zustimmung stoßen, obwohl sie in Naturschutzkreisen eher negativ gesehen werden, wie z.B. Rehe, leuchtend gelbe Löwenzahnwiesen und Rapsfelder oder Nadelholzforsten. Beides dürfte insbesondere auf regionaler und kommunaler Ebene von besonderer Bedeutung sein, da hier etwaige Konflikte konkret aufeinanderprallen. Dort ist auch zu berücksichtigen, dass für das „Naturerleben vor Ort“ eben keineswegs (ausschließlich) nur außerordentliche oder seltene Arten und Lebensräume relevant sind – eher ist das Gegenteil anzunehmen: Gerade im Alltag können das Singen einer Amsel, die Farbenpracht einer blühenden Forsythienhecke oder die schattenspendende und visuelle Wirkung eines exotischen Parkbaums von hoher Bedeutung sein.

3. Charakteristik und Eigenart: Ist das jeweilige Vorkommen einer Art oder eines Lebensraums charakteristisch für eine bestimmte Region und trägt es zu deren Eigenart bei?

Eine Voraussetzung dafür, dass bestimmte Arten und Lebensräume den Charakter eines Gebietes prägen und zu dessen Individualität beitragen (und damit ggf. von bundesweiter Bedeutung sind), ist ihre eingeschränkte räumliche Verbreitung. Charakteristische Arten in diesem Sinne kommen in einer Form, einem räumlichen Kontext oder einer Häufigkeit vor, wie dies anderswo nicht der Fall ist. Auch hier werden Abgrenzungsprobleme zwischen Art, Lebensraum und Landschaft deutlich: Denn Eigenart ergibt sich nicht vor allem aufgrund der Einzigartigkeit von Arten oder Lebensräumen. Vielmehr entsteht Eigenart insbesondere durch den jeweiligen räumlichen Kontext des Vorkommens. Erst die Wahrnehmung dieses Zusammenhangs, d.h. die mentale Konstruktion einer Ganzheit aus mehreren Komponenten, erzeugt den Eindruck der Individualität und Besonderheit. Deshalb ist es zunächst kein Widerspruch, wenn das Vorkommen einer Art oder eines Lebensraums in unterschiedlichen Regionen als charakteristisch betrachtet wird (z.B. von Kranichen, Störchen oder Luchsen, s. die Ergebnisse der Telefonumfrage unten).

Trotz der genannten Abgrenzungsprobleme wurde das Kriterium der Charakteristik und Eigenart wie folgt operationalisiert:

a) die jeweilige Art/der Lebensraum ist aufgrund hoher Dichte, großer Zahl oder großer Ausdehnung prägend für eine Region und/oder

b) die Region unterscheidet sich durch die Existenz dieser Art/dieses Lebensraums deutlich von vielen anderen Regionen Deutschlands.

Die Charakteristik kann sich auch auf historisch bedingte Zustände beziehen, so z.B. wenn Arten oder Lebensräume aufgrund früherer Nutzungsformen entstanden, gegenwärtig jedoch noch erlebbar sind und als typisch für eine Region gelten. Beispiele sind die Zeugen der mittelalterlichen Teichwirtschaft in der Oberpfalz und der Oberlausitz oder verbliebene Bestände von Mittelwäldern in Franken. Ebenso muss sich die Charakteristik nicht zwangsläufig auf die dauerhafte Anwesenheit einer Art beziehen, sondern schließt auch temporäre Vorkommen ein. Gleichermaßen muss nicht immer die Art als solche ausschlaggebend für dieses Kriterium sein, entscheidend kann ebenso die Zahl der anzutreffenden Individuen sein. Beide Aspekte gelten etwa für Sammelplätze von Zugvögeln.

4 Methoden

Für die Untersuchung bundesweit bedeutsamer Arten und Lebensräume und ihres Erlebens wurde ein Spektrum verschiedener Herangehensweisen diskutiert. Es handelt sich dabei um Analysen von (1) Bildbänden und Naturerlebnisführern; (2) Veröffentlichungen zum Naturerleben auf Länderebene (z.B. Internetseiten in NRW und Niedersachsen); (3) Internetseiten von Großschutzgebieten und Tourismusverbänden; (4) Wappen von Gemeinden und Städten (Heraldik); (5) arten- und lebensraumbezogenen Daten und Bewertungen; (6) repräsentativen Bevölkerungsumfragen. Diese Ansätze wurden jedoch nicht weiter verfolgt, da sie entweder keine validen bzw. nur eingeschränkt brauchbare Ergebnisse liefern oder einen nicht zu leistenden Aufwand erfordern. Für künftige bundesweite oder auch regionale Erhebungen könnten sie jedoch von Relevanz sein. Zukünftig könnten – für bundes- und landesweite Bewertungen – auch umfassendere Datensätze zu Arten- und Lebensraumvorkommen gezielt analysiert und bewertet werden, wobei dies einen „Expertenansatz“ darstellt, der darzulegen hat, inwiefern er der Subjektivität des Naturerlebens gerecht wird.

Im Rahmen des F+E-Vorhabens wurden Telefoninterviews als am besten geeignete Methode erachtet, weil sie einerseits valide Ergebnisse versprachen, andererseits den leistbaren Aufwand nicht überstiegen. Ziel war es, einen ersten bundesweiten Überblick über Arten und Lebensräume zu erhalten, die für das Naturerleben als besonders bedeutsam eingeschätzt werden. Um eine größtmögliche räumliche Verteilung an Aussagen zu erhalten, erfolgte die Auswahl der Interviewpartner(innen) auf der Ebene der Bundesländer (Abb. 3). Befragt wurden Mitarbeiter(innen) von Großschutzgebieten und Stadtverwaltungen. Aufgrund der begrenzten Zahl der Interviews, die nur ein bestimmtes „naturschutzaffines Klientel“ und zudem nicht die Gesamtfläche Deutschlands erfassten, sind die Ergebnisse weder repräsentativ noch abschließend.

Großschutzgebiete (Nationalparke, Biosphärenreservate, Naturparke) wurden ausgewählt, da

sie sich auf ca. 30 % der Bundesfläche erstrecken und einen Großteil der Naturräume Deutschlands abdecken;

insbesondere Nationalparke und Biosphärenreservate bereits aufgrund ihres Schutzstatus eine bundesweite Bedeutung aufweisen, die sich auch auf das Wahrnehmen und Erleben von Arten und Lebensräumen beziehen könnte;

sie attraktive Ausflugs-, Erholungs- und Urlaubsziele darstellen, in denen auch dem Erleben und Wahrnehmen einzelner Arten und Lebensräume Bedeutung zukommen könnte;

im Vergleich zu anderen Gebieten Ansprechpartner(innen) mit Gebietskenntnis sowie eine gute Datengrundlage zur Verfügung stehen.

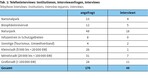

Neben den durch die Großschutzgebiete abgedeckten Räumen im eher ländlichen Bereich spielen urbane (Grün-)Räume eine wichtige Rolle für das alltägliche Naturwahrnehmen, weshalb auch Personen aus städtischen Grünflächenämtern und Naturschutzabteilungen interviewt wurden (Tab. 1).

Die Interviews erfolgten teilstandardisiert anhand zweier Interviewleitfäden (jeweils für Großschutzgebiete und Städte). In drei Schritten wurde nach Arten und Lebensräumen gefragt, die aus Sicht der befragten Person bundesweite Bedeutung für das Wahrnehmen und Erleben haben. Die Fragen bezogen sich zunächst auf das jeweils „eigene“ Großschutzgebiet bzw. die „eigene“ Stadt. In einem zweiten Schritt wurden sie in identischer Form für die umgebende Region (bis ca. 100km Umkreis) gestellt und schließlich, in weniger detaillierter Form, auf ganz Deutschland bezogen. Die schrittweise Befragung diente einem möglichen späteren Abgleich bzw. der Bestätigung von lokal genannten Arten und Lebensräumen mit den Nennungen anderer Interviewpartner. Für die genannten Arten und Lebensräume wurden durch Unterfragen die Charakteristik oder Besonderheit des Vorkommens, ihre Wahrnehmbarkeit, das Potenzial als Besuchermagnet und damit verbundene eventuelle Störungen oder Schädigungen erfasst.

Interviewleitfaden und Vorgehen wurden im Rahmen eines Pretests überprüft und anschließend angepasst. Die Interviews wurden zwischen Februar und April 2015 durchgeführt und dauerten im Schnitt etwa 30 min. Der im Vorfeld erwartete Rücklauf von 20 % wurde mit 28 % übertroffen. Die Interviews wurden mit Zustimmung der Befragten digital aufgezeichnet und gespeichert. Die genannten Arten und Lebensräume wurden während des Interviews schriftlich erfasst. Auf eine vollständige Transkription der Interviews wurde aus zeitlichen Gründen verzichtet. Wesentliche Ergebnisse wurden in einer Excel-Tabelle festgehalten.

Die von den interviewten Personen als „bundesweit bedeutsam“ eingestuften Arten und Lebensräume wurden tabellarisch und kartographisch dargestellt. Einzelne Äußerungen wurden nicht übernommen: Nennungen von Landschaften oder Regionen anstelle von Lebensräumen (dies war insbesondere bei Frage 3 der Fall, die auf ganz Deutschland bezogen war, z.B. „Nordsee“, „Bayerischer Wald“ …), Nennungen ohne jeglichen Raumbezug (z.B. „Buchenwälder“ oder „Wolf“) sowie Nennungen, die sich überregional sehr stark häuften und darauf schließen lassen, dass aufgrund der Häufigkeit des Vorkommens lediglich eine lokale bis regionale Bedeutung gegeben ist (ungeachtet des oben erwähnten und zu berücksichtigenden räumlichen Kontexts, der für das Kriterium „Charakteristik und Eigenart“ ausschlaggebend ist). In wenigen Fällen baten die Interviewten schließlich darum, bestimmte Arten oder Lebensräume nicht zu nennen und damit weiter zu bewerben, da ansonsten (weitere) Gefährdungen durch hohe Besucherzahlen nicht auszuschließen seien.

5 Ergebnisse

5.1 Telefoninterviews

Unabhängig von den konkreten Nennungen von Arten und Lebensräumen fielen bei den Interviews die folgenden Punkte auf, die Rückschlüsse auf die Bedeutung des Themas sowie die Aussagekraft der Ergebnisse zulassen:

In den kontaktierten Verwaltungen bestand große Bereitschaft, an den Interviews teilzunehmen; ein hohes Interesse am Thema wurde signalisiert.

Antworten im Sinne der sozialen Erwünschtheit könnten das Umfrageergebnis verzerren: Möglicherweise fühlten Interviewpartner(innen) sich verpflichtet, Beispiele für bundesweit bedeutsame Arten und Lebensräume aus ihrem Gebiet zu nennen. Kaum jemand verneinte die Existenz entsprechender Vorkommen.

Vielen Befragten fiel es schwer, sich auf das Thema „Naturerleben“ einzulassen. Zumindest zu Beginn der Interviews bezogen sich viele Antworten deutlich auf den Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume. Dies konnte erst durch z.T. mehrmalige Hinweise auf den inhaltlichen Fokus der Interviews korrigiert werden.

Die Antworten waren auf die visuelle Wahrnehmung konzentriert, andere Sinne blieben nachrangig, auch wenn vereinzelt akustische Eindrücke erwähnt wurden. Über die unmittelbare sinnliche Wahrnehmung hinausgehende Formen des Erlebens, wie etwa Assoziationen zur Regionalgeschichte, zu Mythen, Brauchtum, Musik usw. spielten keine Rolle.

Die bundesweite Bedeutung besonderer lokaler und regionaler Vorkommen konnten viele Befragte nur schwer einschätzen. Hierfür fehlte es an Kriterien, Vergleichsmöglichkeiten und Kenntnissen zu bundesweiten Vorkommen. Abgesehen von den drei oben genannten Kriterien wurden solche durch die Interviewer(innen) allerdings auch nicht vorgeschlagen, um die Breite möglicher Antworten nicht einzuschränken und den subjektiven Auffassungen Raum zu lassen. Die Schwierigkeiten bei der Einschätzung im bundesweiten Vergleich zeigten sich auch bei der Beantwortung der dritten Frage, die sich auf das gesamte Bundesgebiet bezog. Hierauf gab es nur wenige Antworten, die zudem vielfach Landschaften (z.B. Sächsische Schweiz, Insel Rügen) benannten und sich wiederholten. Die erhoffte „Kontrollfunktion“ dieser Frage (s.o.) stellte sich somit nicht ein.

Die Antworten sind nicht unabhängig von persönlicher Sozialisation und Arbeitsschwerpunkten. Von insgesamt lediglich 13 genannten Pflanzenarten entfielen alleine fünf auf eine Befragte.

Insgesamt dürften die Ergebnisse – trotz des bundesweiten Fokus der Interviews – letztlich eher Auskunft geben über Arten und Lebensräume mit lokaler oder regionaler Bedeutung für das Naturerleben. Zwar kann ihre bundesweite Bedeutung nicht ausgeschlossen werden, dies kann aber bisher nicht methodisch valide unterlegt werden. Eine inhaltliche Analyse des Umfrageergebnisses gibt dennoch einen ersten Einblick in die Vielfalt von Arten und Lebensräumen, denen die befragten Personen Bedeutung für das Naturerleben beimessen.

Insgesamt wurden 50 Arten genannt, denen die Interviewpartner(innen) eine bundesweite Bedeutung für das Naturerleben zusprachen. Darunter sind 13 Pflanzen-, 21 Vogel- und zwölf Säugetierarten sowie je eine Amphibien-, Reptilien- und Ringelwurmart. Meist wurden konkrete Arten erwähnt, in wenigen Fällen Artengruppen (Orchideen, Fledermäuse, Zugvögel, Gänse). Die meisten Arten wurden jeweils nur einmal genannt, einige jedoch mehrmals, insbesondere Kranich (7 Nennungen), Fledermäuse (6), Biber (4), Weißstorch (3), Birkhuhn (3) sowie verschiedene Orchideen (3). Auffallend ist, dass keine Insektenarten genannt wurden; zumindest für diverse Schmetterlings- und Libellenarten hätte dies aufgrund ihrer Auffälligkeit durchaus erwartet werden können. Bei den Pflanzen wurden vornehmlich solche Arten genannt, die aufgrund von Blütenform und -farbe besonders auffällig sind, wie z.B. Orchideen, Schachblume, Küchenschelle, Adonisröschen (Abb. 4), Stein-Nelke.

Diese Ergebnisse verweisen auf eine deutlich höhere Bewertung der Bedeutung von Tier- gegenüber Pflanzenarten für das Naturerleben und bei den Tierarten wiederum auf die Bedeutung großer, prinzipiell gut sichtbarer Arten. Einschränkend ist aber zu bemerken, dass einige dieser Arten faktisch nur selten beobachtet werden können. Hierzu zählen etwa Schweinswal, Wolf, Luchs, Wildkatze, Birk- und Auerhuhn. Dies lässt zwei Interpretationen zu:

(1) Naturerleben ist, wie oben erwähnt, nicht allein oder nicht zwingend auf Sichtbarkeit der Individuen einer Art angewiesen, sondern kann auch über andere Sinneseindrücke, über deutlich sichtbare Spuren oder die Kenntnis des Vorkommens erfolgen – insbesondere wenn die Arten von hoher Besonderheit oder symbolisch aufgeladen sind.

(2) Die Antworten sind aufgrund des beruflichen Hintergrundes der Befragten stark geprägt durch die Bedeutung, die einzelnen Arten im Kontext des „herkömmlichen“ Artenschutzes vor allem aufgrund ihrer Gefährdung zukommt. Ein Indiz hierfür ist die Verwendung von Fachtermini des Artenschutzes („atlantisch geprägte Moore“, „Serpentin-Streifenfarn“).

Wenngleich die unterschiedlich häufige Nennung von Arten aufgrund des begrenzten Interviewsamples keine gesicherten Aussagen zulässt, scheinen bestimmte Arten doch stärker mit einem Ort oder wenigen Orten verbunden zu werden als andere. Als besonders typisch für einzelne Regionen oder Großlandschaften könnten etwa das Auerhuhn im Schwarzwald, Kegelrobben vor Helgoland, aber auch – weniger bekannt – die Schachblume in Hetlingen oder Koniks auf der Geltinger Birk gelten. Hingegen wurden etwa der Kranich und Fledermäuse für mehrere Gegenden genannt.

Es scheint nicht immer den einzelnen Individuen einer Art besondere Bedeutung beigemessen zu werden, sondern bestimmten Formen ihres Auftretens, etwa dem massenhaften Vorkommen der Tiere oder bestimmten Flugformationen (Zugvögel am Starnberger See, Gänse am Niederrhein, Stare in Nordfriesland, Kraniche an unterschiedlichen Orten).

Als Lebensräume wurden vor allem Grünland (15 Nennungen), Wälder (14) sowie unterschiedliche Meeres- und Küstenlebensräume (10) genannt, es folgen Gehölzstrukturen außerhalb der Wälder (8), Moore (4), Stillgewässer (4), Fließgewässer mit ihren Auen (3) und offene Böden (1). Die Grünländer umfassen Wiesen und Weiden von feucht bis trocken, sie reichen von küstennahen Gebieten über die Mittelgebirge bis zum Voralpenland und den Alpen (Polder in Holstein, Salzwiesen an der Nordsee, Bergwiesen im Thüringer Wald, Trockenrasen in der Eifel und im Altmühltal, Krokuswiesen im NSG Zavelstein, Almweiden im Naturpark Nagelfluhkette). Bei den Wäldern wurden mehrfach Buchen- und Eichenwälder in verschiedenen Großschutzgebieten erwähnt, daneben aber auch Auenwälder und ein Schwarzpappel-Wald in der Stadt Gießen. Sonstige Gehölzstrukturen umfassen Gehölzstreifen, Knicks, Hecken, Streuobstwiesen und Wacholderheiden.

Die Meeres- und Küstenlebensräume beinhalten etwa Haffs und Bodden an der Ostsee, Nehrungen, Steilküsten, Wanderdünen und Unterwasserlebensräume. Hier deutet sich die nicht immer einfache Abgrenzbarkeit von Lebensräumen und Landschaften an, die in Formulierungen wie „Küste auf Sylt“, „Land der 1000 Gräben“ und „Eschenbacher Weihergebiet“ noch deutlicher wird. Zumindest letztere wären der o.g. Definition folgend der Ebene der Landschaften zuzuordnen. Der Bezug auf Unterwasserlebensräume zeigt, dass auch hier nicht immer die unmittelbare Wahrnehmbarkeit eine Rolle spielen muss, sondern ggf. auch eine technisch vermittelte Wahrnehmung (Kameras, Mikrofone) für Naturerleben relevant sein kann.

5.2 Diskussion

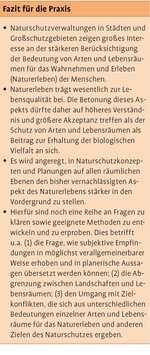

Interviews und Methodendiskussion geben einen Einblick in das Forschungsfeld. Die Interviews erlauben einen ersten, aber keineswegs vollständigen und abschließenden Überblick über Arten und Lebensräume, die die befragten Personen als bundesweit bedeutsam für das Naturerleben einschätzen. Die vorausgegangene Auseinandersetzung mit möglichen Methoden zur Identifikation entsprechender Arten und Lebensräume veranschaulicht bestehende Probleme und Herausforderungen, die durch künftige Forschung und praktische Erprobung zu lösen sind. Dies betrifft folgende Punkte:

Weder die Zahl der Interviews noch die Verortung der interviewten Personen im Naturschutz erlauben verallgemeinerbare Aussagen über das subjektive Erleben von Arten und Lebensräumen in breiteren Bevölkerungsgruppen. Dies gilt umso mehr, als weite Teile der Bevölkerung aufgrund mangelnder Arten- und Lebensraumkenntnis nicht über das erforderliche spezifische Wissen verfügen.

Die Abgrenzung zwischen Lebensräumen und Landschaften ist teilweise schwierig, es müssen hier pragmatische Setzungen vorgenommen und begründet werden.

Für die individuelle Bedeutung des Naturerlebens mag die Unterscheidung zwischen „wildlebenden Arten“ oder „naturnahen Lebensräumen“ einerseits und „Kulturarten“ oder „naturfernen Lebensräumen“ andererseits nicht von Bedeutung sein. Im Naturschutz dagegen sind solche normativen Unterscheidungen grundlegend. Soll positiv konnotiertes Naturerleben als Naturschutzmotiv aufgegriffen werden, sind, insbesondere für die kommunale Ebene, Naturschutzkonzepte zu entwickeln, die diese Differenz berücksichtigen und auf geeignete Weise mit ggf. auftretenden Zielkonflikten umgehen.

Die Reichweite des Verständnisses der Begriffe Wahrnehmen und Erleben im Hinblick auf die Bedeutung für die individuelle Naturerfahrung muss genauer bestimmt werden. So wurde von einigen Interviewpartner(inne)n diskutiert, wie technisch vermittelte Erfahrung, beispielsweise die Erfassung von Fledermäusen mit Detektoren oder von Schweinswalen mit Unterwassermikrofonen, zu bewerten sei. Ähnliches gilt beispielsweise für das Beobachten von besonders scheuen oder nachtaktiven Tierarten in Wildparks o.Ä.

Zentral bleibt (ähnlich wie beim Schutzgut Landschaftsbild) zu klären, wie aus unterschiedlichen subjektiven Wahrnehmungen von Arten und Lebensräumen legitime naturschutzfachliche Bewertungen und Zielsetzungen abgeleitet werden können. Hierfür sind geeignete Methoden und Kriterien zu entwickeln.

Die offenen Fragen betreffen zum einen die Notwendigkeit der genaueren Begriffsbestimmung im Kontext der Operationalisierung des Naturerlebens im Naturschutz. Darüber hinaus betreffen sie insbesondere den Anspruch, subjektive Erfahrung mit gesellschaftlich relevanten Konzepten zu verknüpfen.

Obgleich also noch viele Fragen zu klären sind, wird angeregt, auf lokaler und regionaler Ebene der Bedeutung von Arten und Lebensräumen für das menschliche Naturerleben künftig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn mit der Betonung ihrer Bedeutung für Lebensqualität und menschliches Wohlbefinden könnte der Naturschutz auf höhere Akzeptanz stoßen als mit Argumenten zum Schutz von Arten und Lebensräumen per se. So könnten unter Verweis auf Arten und Lebensräume, die besondere Wertschätzung erfahren, Schutz- und Entwicklungserfordernisse eher nachvollziehbar oder die Besucherlenkung in empfindlichen Gebieten verbessert werden. Dies gilt für Planungen und Projekte auf allen Ebenen und in allen Verfahrensschritten (Bundesfachpläne bis Planfeststellungsverfahren); insbesondere im Rahmen von SUP, UVP und Eingriffsregelung. Gerade in Kommunen könnten Beteiligungsverfahren dafür genutzt werden, von Bürger(inne)n jene Arten und Lebensräume zu erfragen, die diese als besonders wichtig für ihr Naturerleben erachten. Damit könnte zumindest im lokalen Kontext das Problem der intersubjektiven Gültigkeit subjektiver Erfahrungen relativ einfach gemildert werden.

Dank

Wir danken Annemarie Wilitzki für die Beteiligung an Durchführung und Auswertung der Interviews sowie allen Interviewpartnerinnen und -partnern für ihre Bereitschaft zur Teilnahme, ihre Zeit und die erteilten Auskünfte.

Literatur

Bastian, O., Grunewald, K., Syrbe, U. (2013): Klassifikation von ÖSD. In: Grunewald, K., Bastian, O., Hrsg., Ökosystemdienstleistungen, Springer, Berlin/Heidelberg, 48-56.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2014): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen gebietsfremder Arten für Deutschland. Online unter http://www.neobiota.de/bewertung.html (Zugriff am 19.12.2014).

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2009): Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Ablösung des Bundesnaturschutzgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften. Bonn.

Bögeholz, S. (1999): Qualitäten primärer Naturerfahrung und ihr Zusammenhang mit Umweltwissen und Umwelthandeln. Springer, Wiesbaden.

Gebhard, U. (2013): Kind und Natur – die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung. 4. Aufl. Springer, Wiesbaden.

Guski, R. (1996): Wahrnehmen – ein Lehrbuch. Kohlhammer, Stuttgart.

Hard, G. (1970): Die „Landschaft“ der Sprache und die „Landschaft“ der Geographen. Ferd. Dümmlers, Bonn.

Heiland, S. (2016): Perspektiven der Landschaftsplanung. In: Wende, W., Walz, U., Hrsg., Die räumliche Wirkung der Landschaftsplanung, Springer, Wiesbaden, 170-192.

Hokema, D. (2013): Landschaft im Wandel? Zeitgenössische Landschaftsbegriffe in Wissenschaft, Planung und Alltag. Springer, Wiesbaden.

Kühne, O. (2006): Landschaft und ihre Konstruktion. Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (5), 146-152.

Mengel, A. (2016): Kommentar zu §1 BNatSchG. In: Frenz, W., Müggenborg, H.-J., Hrsg., BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz Kommentar, 2. Aufl., Erich Schmidt, Berlin, 1-67.

Nehring, S., Albrecht, U. (2000): Biotop, Habitat, Mikrohabitat – ein Diskussionsbeitrag zur Begriffsdefinition. Lauterbornia 38, 75-84.

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (2015): Natur erleben in Niedersachsen. Online unter http://www.natur-erleben.niedersachsen.de (Zugriff am 28.04.2015).

Schmeil, O., Fitschen, J. (2006): Flora von Deutschland und angrenzender Länder. 93. Aufl. Quelle & Meyer, Wiebelsheim.

Stremlow, M. (2008): Heimat – ein brauchbarer Begriff für den Landschaftsschutz? Anthos 47 (1), 60-61.

Trepl, L. (2014): Kulturelle Ökosystemdienstleistungen gibt es nicht. Ökologisches Wirtschaften 2 (29), 16-18. URL: http://www.oekologisches-wirtschaften.de/index.php/oew/article/view/1337 (Zugriff am 20.03.2015).

Wojtkiewicz, W. (2015): Sinn – Bild – Landschaft. Landschaftsverständnisse in der Landschaftsplanung: Eine Untersuchung von Idealvorstellungen und Bedeutungszuweisungen. Diss. TU Berlin, Berlin.

Zwenger, T. (2010): Wahrnehmung. In: Arnold, R., Nolda, S., Nuissl, E., Hrsg., Online Wörterbuch Philosophie, UTB, Stuttgart. Online verfügbar unter http://www.philosophie-woerterbuch.de/ (Zugriff am 04.02.2015).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.