Wiederbesiedlung und Habitatpräferenzen der Europäischen Wildkatze im Rothaargebirge

Abstracts

Im nordrhein-westfälischen Teil des Rothaargebirges wurden in den Jahren 2009 bis 2011 das Vorkommen und die Habitatpräferenzen der Wildkatze untersucht. Mit Hilfe der Lockstockmethode und einer GPS-Telemetrie sollten folgende Fragen analysiert werden:

In welchem Maße ist das Rothaargebirge bereits wieder besiedelt?

Welche Habitatpräferenzen sind zu erkennen?

Erhöhen Windwurfflächen die Lebensraumkapazität für die Wildkatze wirksam?

Nachweise von mindestens 25 verschiedenen Wildkatzen in einem ca. 400 km² großen Untersuchungsgebiet zeigen, dass sich nach langer Abwesenheit der Art inzwischen wieder eine vitale Population etabliert hat.

Acht Wildkatzen (4 ♀♀ und 4 ♂♂) wurden mit GPS-Sendern markiert. Sie wiesen eine deutliche Präferenz für die nach Kyrill in 2007 entstandenen Windwurfflächen im jungen Sukzessionsstadium auf, während geschlossene Fichtenforste gemieden wurden.

Die Studie zeigt, dass Windwurfflächen die Lebensraumkapazität für Wildkatzen im Rothaargebirge deutlich erhöht haben. Eine Ausbreitung der Art in unbesiedelte Räume wird durch solche Störungen im Gefüge der geschlossenen Fichtenwälder gefördert. Die günstige Lebensraumeignung von Windwurfflächen muss sowohl bei der forstlichen Behandlung als auch bei der Planung von Windenergieanlagen in Wäldern sorgsam berücksichtigt werden.

Resettlement and Habitat Preferences of the European Wildcat in the ‘Rothaargebirge’ – Results of a study on space utilization using GPS telemetry

In the ‘Rothaargebirge’ in North Rhine-Westphalia the abundance and habitat preferences of the wildcat were investigated in the years 2009 to 2011. Applying the ‘lure stick method’ and a telemetry study (2009–2011), the study examined which parts of the highlands of the Rothaargebirge have been populated again. Additionally these methods should help to discover potential habitat preferences, and it was investigated if wind throw areas effectively increase the habitat capacity for the wildcat.

The wildcat was considered extinct around 1900 in this region. Credible indications for wildcat abundance in the region have led to the present review. The study revealed a vital population of wildcats. A total of at least 25 individuals were detected in an area of 400 km² area. Eight wildcats were radio-tracked (4 ♀♀ und 4 ♂♂). The tracked individuals showed considerable habitat preferences for wind throw areas in an early stage of succession whereas closed spruce forests were avoided. Four of them also frequently used small river valleys.

In summary the study showed that the storm damages increased the habitat capacity for wildcats. The spreading of the species was promoted by high levels of disturbance such as storm damage in formerly closed and dark spruce forests. This knowledge should be considered for forestry measures after storm events and also for conservation measures within the planning of wind turbines in forested areas.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Europäische Wildkatze (Felis sylvestris) breitet sich derzeit in Deutschland wieder aus und erweitert ihr in den vergangenen Jahrzehnten auf Inselareale reduziertes Verbreitungsgebiet (Scholz et al. 2015, Steyer et al. 2016). Die Ausbreitung findet gegenwärtig trotz der fortschreitenden Fragmentierung der Landschaft und des anhaltenden Landschaftsverbrauchs in Deutschland (gegenwärtig 74ha/Tag; Statistisches Bundesamt 2014) statt. Birlenbach & Klar (2009) nennen als Gründe für diese positive Entwicklung die Einstellung der gezielten Jagd auf Wildkatzen. Zudem hat auch die jagdliche Verfolgung von Hauskatzen stark abgenommen, so dass Verwechslungen mit Wildkatzen unterbleiben.

Aus tierökologischer Sicht essenziell für den Aufbau von stabilen Populationen ist die Umweltkapazität eines Lebensraumes (carrying capacity). Diese umfasst in der Regel die verfügbare und nutzbare Struktur eines Lebensraumes ebenso wie das Nahrungsangebot (Brown & Kraine 1994). Bei der Wildkatze stellt sich die Frage, ob die gegenwärtige Wiederbesiedlung ehemaliger Verbreitungsgebiete die Folge eines verbesserten Angebots an Lebensraumressourcen und requisiten ist. Eine plausible Vermutung für einige Mittelgebirgslagen liefern die in den letzten Dekaden entstandenen, teils großflächigen Windwurfflächen. Auf Windwurfflächen ist das Nahrungsangebot an Kleinnagetieren höher als in anderen Waldhabitattypen (Leibl 1988, Scherzinger 1995). Die Wildkatze kann das Nahrungsangebot ebenso wie die Rückzugs- und Deckungsmöglichkeiten des liegenden Totholzes und der Wurzelteller nutzen. Telemetrierte Wildkatzen in der Eifel zeigten einen deutlichen Aktivitätsschwerpunkt auf Windwurfflächen, die offensichtlich sowohl zum Jagen als auch zur Jungenaufzucht genutzt wurden (Hötzel et al. 2007, Klar 2003).

Vertiefende Kenntnisse zur Nutzung dieses Habitattyps sind für den Schutz der sich gerade wieder stabilisierenden Wildkatzenpopulation in Deutschland von hoher Relevanz. Mit dem Bau von Windenergieanlagen in Wäldern, die zur scheinbaren Minimierung von artenschutzrechtlichen Konflikten bevorzugt auf Windwurfflächen geplant werden, besteht ein aktuelles Konfliktpotenzial, wenn Kernjagdgebiete und vor allem Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Wildkatze überbaut oder während der sensiblen Aufzuchtphase gestört werden. Ebenso kann die forstrechtliche Verpflichtung zur schnellen Aufforstung von Windwurfflächen dazu führen, dass günstige Habitatstrukturen in kurzer Zeit durch maschinelle Flächenräumung und Pflanzung von Fichten oder Douglasien entwertet werden.

Vor diesem Hintergrund sollte daher für das Rothaargebirge untersucht werden, ob sich infolge der Windwurfereignisse durch „Wiebke“ (1990), „Lothar“ (1999) und vor allem „Kyrill“ (2007) das Lebensraumpotenzial für die Wildkatze verbessert hat. Das nordrhein-westfälische Rothaargebirge war für die vorliegende Studie besonders interessant, da die Wildkatze hier spätestens um 1900 nahezu als ausgerottet galt (Feldmann 1984). Nach den letzten Nachweisen für die Kreise Brilon und Wittgenstein (um 1920) (Röben 1974) mehrten sich Hinweise auf eine Wiederbesiedlung ab 2004 (Titjen & Völkel 2009). Auf hessischer Seite war zum Beginn der Untersuchung bereits ein Wildkatzenvorkommen belegt (HMULV 2004, Simon & Hupe 2008).

Mit Hilfe eines umfangreichen Lockstockscreenings sowie einer darauf aufbauenden vertiefenden Telemetriestudie sollten sichere Erkenntnisse über ein Wildkatzenvorkommen im Rothaargebirge gewonnen und eine Analyse der Lebensraumnutzung vorgenommen werden. Unter anderem war es das Ziel, in den großflächigen Waldgebieten des Rothaargebirges Aktionsräume und Habitatpräferenzen zu beschreiben. Eine bevorzugte Nutzung von Windwurfflächen würde die These der erhöhten Lebensraumkapazität für die Wildkatze bestätigen und gleichzeitig einen sensibleren Umgang mit diesem Habitattyp bei Wiederaufforstungen und der Planung von Windenergieanlagen in Wäldern einfordern. Weiterhin kann das Wissen über Habitatpräferenzen der Wildkatze bei der weiteren Vernetzung von Lebensräumen genutzt werden (vgl. Klar et al. 2012).

2 Untersuchungsgebiet

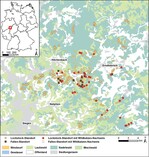

Das Rothaargebirge ist eine waldreiche Mittelgebirgslandschaft, die sich im Südosten von Nordrhein-Westfalen (NRW) und im Nordwesten von Hessen über eine Fläche von über 1000 m2 erstreckt. Das Untersuchungsgebiet befindet sich nordöstlich von Siegen und umfasst die waldreiche Mittelgebirgslandschaft nahe bei den Orten Netphen, Hilchenbach und Erndtebrück im Naturpark Rothaargebirge (Abb. 1). Die Bundesstraße 62 mit einer Verkehrsfrequenz von 6500Kfz/24h (schriftl. Mitteilung Landesbetrieb Straßenbau NRW) durchschneidet das Untersuchungsgebiet in Ost-West-Richtung. Es gehört innerhalb des Naturraums D38 „Bergisches Land, Sauerland“ zur Großlandschaft VIb „Sauer- und Siegerland“ und liegt in den naturräumlichen Untereinheiten 33302 „Rothaargebirge“ und 33303 „Wittgensteiner Kammer“ im Südosten NRWs.

Aufgrund der Höhenlagen (ca. 500 bis 700m über NN) ist ein niederschlagsreiches Gebirgsklima mit Niederschlagsmengen bis über 1000mm, einer hohen Anzahl an Frosttagen und relativ geringen Durchschnittstemperaturen gegeben.

Für das Untersuchungsgebiet sind bewaldete Hänge und Kuppen sowie dazwischen liegende Bach- und Wiesentäler charakteristisch. Fichte ist die dominante Baumart auf vorherrschenden Standorten des bodensauren Buchenwaldes. Aufgrund der ausgedehnten Fichtenforste gehören seit den Stürmen „Wiebke“, „Lothar“ und „Kyrill“ große Windwurfflächen zum Landschaftsbild des Rothaargebirges (Abb. 2). Klimatische Gunstlagen des Rothaargebirges sind noch immer durch eine Eichenniederwaldwirtschaft geprägt (Becker & Fasel 2007).

3 Methoden

3.1 Nachweis, Fang und Telemetrie

Das Lockstockscreening erfolgte in 2009 und 2010 mit insgesamt 92 Lockstöcken im zentralen Teil des Untersuchungsgebiets auf einer Fläche von ca. 50 m2 (rund zwei Stöcke pro m2, vgl. Hupe & Simon 2007) und weiteren 85 Lockstöcken auf einer Fläche von 400 km2 (Abb. 1). Zur Vertiefung der Kenntnisse erfolgte ab 2010 eine Telemetriestudie, bei der acht Wildkatzen (4 ♀♀ und 4 ♂♂) mit GPS-Sendern (Firma „e-obs, digital telemetry“, München) markiert wurden (Tab.1). Die Sender wiegen ca. 70g und entsprechen damit etwa 2 % des Körpergewichts der leichtesten im Projekt besenderten Wildkatze. Die im Halsband (Abb. 3) gespeicherten Ortungen konnten über eine Distanz von ca. 60 bis 100 m ausgelesen werden. Dadurch wurde die Störung der Tiere im Vergleich zur bislang üblichen Radiotelemetrie minimiert, da nur noch alle zwei bis drei Wochen eine Annäherung an das Tier erfolgen musste. Die Aktivierung des GPS-Signals erfolgte vom späten Nachmittag bis zum frühen Morgen (17.00 bis 07.00 Uhr) mit einem Messintervall von gut zwei Stunden (7800s). Zur Ortung der Tiere diente ein im Halsband integrierter Radiosender, der für drei Stunden am Tag sendete. Die Lebensdauer der Sender sollte nach Herstellerangaben zwölf Monate betragen.

Der Fang der Wildkatzen erfolgte an 18 Waldstandorten mithilfe von Holzkastenfallen, in denen Baldrianextrakt und Baldrianwurzel als Köder dienten. Die Kontrolle der Fallen erfolgte täglich bei Sonnenaufgang, am Tage waren die Fallen geschlossen und ab Nachmittag erneut geöffnet. Das ungefähre Alter der gefangenen Tiere ließ sich anhand des Zahnwechsels und der Zahnabnutzung abschätzen. Fanggenehmigungen seitens der Obersten Jagdbehörde in Abstimmung mit der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung Nordrhein-Westfalen lagen für den Zeitraum von 12.02.2010 bis 15.04.2010 und für den Zeitraum vom 06.09.2010 bis 15.04.2011 vor.

3.2 Datenanalyse

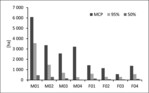

Die an den Lockstöcken gewonnenen Haarproben konnten am Senckenberg Institut für Wildtiergenetik (Gelnhausen) genetisch hinsichtlich Art und Individuum analysiert werden (zur Methode vgl. Steyer et al. 2016). Zur Darstellung der Raumnutzung wurden Aktionsräume als Minimum Convex Polygon (100 % MCP) (Harris et al. 1990, Kenward 2001) sowie für detaillierte Home-Range-Analysen Kernjagdgebiete als sogenannte Local Convex Hull (LoCoH) berechnet, eine non-parametrische Methode zur Berechnung konvexer Hüllen. Die MCP-Berechnungen der Wildkatzen erfolgten mit der Erweiterung Animal Movement (Hooge & Eichenlaub 2000) in ArcView 3.2 (Environmental Systems Research Institution, California, USA), Kerngebietsanalysen mit R (Version 2.10.1) und dem R-Paket AdeHabitat (Calenge 2006). Zur Berechnung wurde der a-LoCoH-Algorithmus genutzt, der im AdeHabitat-Paket enthalten ist. Die berechneten LoCoHs wurden unterschieden in Hauptaufenthaltsgebiete der Wildkatze (95- %-LoCoH) sowie in Kerngebiete (50- %-LoCoH).

Eine Präferenz in der Habitatnutzung der besenderten Wildkatzen erfolgte über eine Verschneidung der Aufenthaltspunkte mit ATKIS-Daten sowie einer Biotoptypenkartierung, die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) zur Verfügung gestellt wurde. Zur Analyse von Habitatpräferenzen wurde die Peilpunkthäufigkeit in bestimmten Habitatklassen (Tab. 1) dem Flächenanteil dieser Habitatklassen im Gesamtlebensraum der Wildkatze gegenüber gestellt. Aus den zur Verfügung stehenden Landschaftsdaten konnten folgende Habitatklassen gruppiert werden: Nadelwald (NW), Laubwald (LW), Mischwald (MW), Windwurf (WW), Bachlauf mit 15-m-Puffer.

Um eine Präferenz zu ermitteln, erfolgte eine Berechnung des Electivity-Index (Ivlev 1961):

IV = (U % – A %) / (U % + A %)

IV = Electivity-Index; A % = prozentualer Anteil der Fläche; U % = prozentualer Anteil der Ortungen

Der Wertebereich des Auswahlindexes umfasst eine Spanne von –1 bis +1. Ist IV positiv, wird der geprüfte Biotoptyp bevorzugt. Ist IV negativ, wird er von der Wildkatze geringer genutzt, als es das Angebot erwarten ließe.

4 Ergebnisse

4.1 Nachweise der Wildkatze

Über das Lockstockscreening konnten im Jahr 2009 für den ausgewählten Untersuchungsausschnitt im Kern des Rothaargebirges mindestens zehn verschiedene Wildkatzenindividuen (4 ♂♂, 5 ♀♀, weitere unbestimmt) und im erweiterten Suchraum von 400 km2 in 2010 weitere acht Wildkatzen (8 ``, kein ´) differenziert werden. Zusätzlich zu den 18 über das Lockstockscreening nachgewiesenen Wildkatzen wurden in 1091 Fallennächten von März 2010 bis April 2011 acht Wildkatzen gefangen und besendert. Dabei handelt es sich um vier weibliche (F) und vier männliche Wildkatzen (M), wobei ein Kater bereits über die Lockstockerhebungen bekannt war. Insgesamt konnten somit mit beiden Methoden 25 verschiedene Wildkatzen für den untersuchten Ausschnitt des Rothaargebirges nachgewiesen werden.

4.2 Raumnutzung

Fünf der insgesamt acht besenderten Wildkatzen konnten Ende Juli 2011 letztmalig Daten senden. Zwei weitere Tiere hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Senderhalsband durch Reißen der Sollbruchstelle verloren, bei einem weiteren Tier war die Sendestation defekt, so dass das Tier im Juli 2011 zwar noch geortet werden konnte, jedoch keine Datenübertragung mehr erfolgte. Ende August 2011 verlor sich der Kontakt zu allen vier verbliebenen Sendertieren. Trotz großräumiger Suche am Boden und aus der Luft im September und Oktober 2011 konnte keines der Tiere mehr gefunden werden. Vermutlich waren alle vier Sender vorzeitig ausgefallen. Insgesamt konnten von den acht besenderten Wildkatzen (Kater M_01 wurde zweimal gefangen und besendert) 3569 Ortungen (94 bis 737 Ortungen pro Individuum) über einen Zeitraum von 34 bis 165 Tagen erhoben werden (Tab. 1). Zur Prüfung der Datengüte wurden Arealzuwachskurven erstellt (vgl. Online-Anhang unter http://www.nul-online.de, Webcode 2231).

Die Aktionsräume aller Individuen lagen in einem vergleichsweise kleinen Areal. Die Aktionsräume der weiblichen Wildkatzen umfassten 5,63 bis 14,3 m2, die der männlichen Tiere 25,65 bis 60,82 m2 (Tab. 2). Die Hauptaufenthaltsgebiete (95 % LoCoH) waren um mehr als die Hälfte kleiner als die Flächen der Aktionsräume (100 % MCP). Sie stellen die Aktionsräume abzüglich sporadischer Ausflüge dar. Die Flächen der Kerngebiete (50 % LoCoH) mit der höchsten Aufenthaltsdichte der Wildkatzen machten nur einen Bruchteil des gesamten Aktionsraums der Tiere aus. Die Kerngebietsgrößen für die Kater lagen bei 0,3 bis 4,62 m2, während die Kerngebiete der weiblichen Tiere Flächen von 0,53 bis 1,4 m2 aufwiesen (Tab. 2, Abb. 4 und 5). Kerngebiete sind die Zentren höchster Aufenthaltsdichte, in denen sowohl die Tageseinstände der Wildkatzen als auch wesentliche Nahrungshabitate liegen. Von den Weibchen zeigten F_01 im Mai 2010 und F_03 im Mai 2011 Hinweise auf Reproduktion durch starke Einengung ihres Streifgebietes über 10 bis 14 Tage.

Entsprechend der räumlichen Konzentration der besenderten Wildkatzen überschnitten sich die Aktionsräume sowohl innerhalb der Geschlechter als auch zwischen den Geschlechtern. Der großräumig aktive Kater M_01 überlagerte z.B. vollständig den Aktionsraum des Katers M_03 als auch des Weibchens F_04 (Abb. 5). Alle drei Tiere hatten ihren Aktionsraum fast vollständig nördlich der B62. Südlich der B62 überlagerten sich die Streifgebiete der Kater M_02 und M_04 in weiten Teilen fast vollständig und beide Kater überstreiften auch die Aktionsräume der Weibchen F_01 und F_03.

Drei Wildkatzen (F_01, F_03 und M_02) hatten Aktionsräume ausschließlich südlich der B62 und für zwei Wildkatzen (F_04, M_03) ergaben sich Aktionsräume ausschließlich nördlich der B62. Drei weitere Wildkatzen (F_02, M_01, M_04) querten mehrfach die B62, ihre Aktionsräume lagen beidseitig der Bundesstraße.

Innerhalb ihrer Aktionsräume legten die besenderten Wildkatzen innerhalb von 24h sehr unterschiedliche Distanzen zurück. Die längsten Strecken liefen die älteren Kater M_01 und M_02 mit Medianwerten von 5,4 und 4,6km aufsummierte Wegstrecke in 24h, während die jungen Kater und die Weibchen (F_01 bis F_05) mediane Wegstrecken zwischen 1,7 und 2,6km pro 24h zurücklegten.

4.3 Habitatpräferenz

Auf Fichtenforste entfallen hinsichtlich des Flächenanteils mehr als 50 % der Habitatklassen in den Aktionsräumen der Wildkatzen, während Windwurfflächen einen Flächenanteil von unter 10 % umfassten. Die Berechnung der Habitatpräferenzen belegt, dass alle besenderten Wildkatzen eine starke Präferenz für die offenen Windwurfflächen zeigten (IV-Werte zwischen +0,44 bis +0,9). Geschlossener Fichtenwald wurde gemieden (Tab. 3). Bachtäler sowie Laub- und Mischwälder wurden abhängig vom Individuum entweder bevorzugt oder indifferent genutzt. Vor allem drei der vier Kater (M_01, M_02 und M_03) nutzen Bachtäler für ihre teils ausgedehnten Streifzüge (IV zwischen +0,1 und +0,51). Sie zeigten eine höhere Präferenz für diese Habitatklasse als drei der vier weiblichen Katzen. Bei den Katzen F_02 und F_04 kam es zu bevorzugtem Aufsuchen von Windwurfflächen entlang der Bäche (Abb. 6). Die weiblichen Tiere F_01 und F_03 zeigten eine Präferenz für Laub- und Laub-Mischwälder.

Anhand der prozentualen Verteilung der Tageslokalisationen war festzustellen, dass Windwurfflächen von den Wildkatzen am häufigsten als Tageseinstände genutzt wurden. Über eine vorsichtige Annäherung an das Sendersignal (homing-in) konnten Wildkatzen auf den Windwurfflächen ruhend unter Wurzeltellern, Totholzhaufen und in dichten Weidensträuchern am Bachlauf verortet und beobachtet werden.

5 Diskussion

5.1 Wiederbesiedlung und Ausbreitung im Rothaargebirge

Die vorliegende Untersuchung belegt die erfolgreiche Wiederbesiedlung des nordrhein-westfälischen Rothaargebirges durch die Europäische Wildkatze, nachdem im ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende erste Hinweise auf ein Vorkommen vorlagen (z.B. Titjen & Völkel 2009). Das Vorkommen der Wildkatze in Westfalen galt um 1900 als erloschen (Feldmann 1984), wobei sporadisch zuwandernde Tiere aus den damaligen Rückzugsgebieten Eifel, westlicher Taunus und Kaufunger Wald nicht ausgeschlossen wurden (vgl. Röben 1974). Ungesicherte Hinweise auf sporadisch vorkommende Tiere ergaben sich im Kreis Meschede bei Oberkirchen, wo in den Jahren 1969 und 1970 drei phänotypisch als Wildkatze anzusprechende Tiere erlegt worden waren (Feldmann 1984).

Für den hessischen Teil des Rothaargebirges lagen bereits vor Beginn der Studie in 2009 vier verifizierte Totfunde vor (HMULV 2004) und die Ergebnisse des großräumigen Lockstockscreenings in Hessen im Rahmen des „Rettungsnetz Wildkatze“ (Gärtner & Norgall 2008) zeigten, dass sich das bisher bekannte Populationsareal im Hessischen Rothaargebirge erweitert hatte (Simon & Hupe 2008). Somit ist in Hessen mittlerweile ein zusammenhängender Populationskomplex in den Mittelgebirgen von Taunus, Westerwald, Kellerwald und Teilen des Rothaargebirges entstanden (Simon et al. 2016). Für den hier untersuchten nordrhein-westfälischen Teil des Rothaargebirges kann gefolgert werden, dass er von Hessen her besiedelt wurde (vgl. Steyer et al. 2016).

Ausgehend von der offensichtlich bereits etablierten Population in den hier untersuchten Waldgebieten ist eine weitere Ausbreitung in den Norden und Westen NRWs plausibel (siehe dazu Trinzen & Klar 2010). Hierfür sprechen Nachweise im Westen im Kreis Olpe bei Wenden (eig. Daten), im Nordwesten im Arnsberger Wald 2010 (Arndt 2010) und im Nordosten im Stadtwald Brilon 2013 (Kämpfer et al. 2014). Die Wälder im Norden um die Aabachtalsperre südlich der A44 waren 2013 noch ohne Wildkatzennachweise, während nördlich der A44 im Eggegebirge Nachweise vorliegen (Hupe et al. 2013). Mittelfristig ist ein Zusammenwachsen der Wildkatzenvorkommen im Nordosten Nordrhein-Westfalens, im Südwesten Niedersachsens und im Westen Hessens zu erwarten.

5.2 Habitatpräferenz für Windwurfflächen

Die Studie belegt eine deutliche Habitatpräferenz der telemetrierten Wildkatzen für die vor allem im Jahr 2007 entstandenen Windwurfflächen, die sich noch im jungen Sukzessionsstadium befinden. Die strukturreichen Flächen werden sowohl zur Nahrungssuche als auch als Tageseinstand genutzt. Durch den räumlichen Verbund der Windwurfflächen innerhalb der Aktionsräume der Wildkatzen ergaben sich großräumig geeignete Vorzugsräume für die Art im dicht von Fichtenwäldern geprägten Rothaargebirge. Vergleichbare Ergebnisse wurden in anderen Mittelgebirgsregionen gewonnen (Eifel: Klar 2003, Hötzel et al. 2007; Bienwald: Herrmann et al. 2007). Die Habitatpräferenzstudie von Hupe & Burghardt (2011) im Solling zeigte für zwei besenderte weibliche Wildkatzen, die bereits vor Kyrill besendert waren und nach Kyrill erneut besendert werden konnten, ebenfalls eine Bevorzugung der neu entstandenen Windwurfhabitate mit Nachweis mindestens einer erfolgreichen Jungenaufzucht.

Die hier vorgestellten Ergebnisse aus dem Rothaargebirge können als Hinweis gewertet werden, dass sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Wiederbesiedlung ehemaliger Areale durch eine Erhöhung der Lebensraumkapazität verstärkt (vgl. Brown & Kane 1994). Wildkatzen benötigen trockene, ungestörte und sichere Versteckmöglichkeiten für die Jungenaufzucht und ergiebige Nahrungsressourcen in der Nähe (Liberek 1999; Götz 2009, 2015). Durch die großflächigen Windwürfe in den ansonsten geschlossenen, strukturarmen und kühl-feuchten Fichtenforsten des Rothaargebirges ergaben sich seit den 1990er-Jahren und verstärkt nach „Kyrill“ ab 2007 ideale Lebensräume mit hoher Deckungs- und Nahrungsdichte auf 500 m2 Windwurffläche (Franken et al. 2007). Wildkatzen sind spezialisierte Kleinsäugerjäger (Meinig 2002, Lang 2016), für die nun eine ergiebige Nahrungssuche in den neu entstandenen Blößen innerhalb des Waldes möglich wurde. Weitere wichtige Lebensraumrequisiten auf den Windwurfflächen wie liegendes Stammholz, aufgestellte Wurzelteller, trockene Bodenmulden in (Brombeer-)Dickichten und dichte Strauchschichten dienen als Ruhe- und Wurfplätze, wie die Beobachtungen an den telemetrierten Tieren zeigen (ebenso Mölich & Klaus 2003; Götz 2009, 2015; Hötzel et al. 2007).

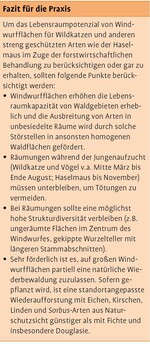

5.3 Schlussfolgerungen für den Schutz der Wildkatze

Die Ergebnisse belegen eindrücklich den tierökologischen Wert von Windwurfflächen, die insbesondere in strukturarmen Fichtenforsten Vorzugsräume u.a. für streng geschützte Tierarten schaffen. Neben der Wildkatze gilt dies ebenso für die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), die jüngere Sukzessionsstadien in Wäldern bevorzugt (Lang et al. 2013, Sozio et al. 2016).

Rechtlich betrachtet weisen Windwurfflächen somit ein hohes Potenzial als Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne von §44 Abs.1 Nr. 3 BNatschG und gegebenenfalls sogar als essenzielles Nahrungshabitat auf. Dies ist insbesondere bei der Inanspruchnahme von Windwurfflächen im Zuge der Errichtung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen. Eine Verschiebung von Anlagenstandorten aus baumbestandenen Waldflächen in Windwurfflächen ist somit nicht zwangsläufig eine Vermeidungsmaßnahme, sondern kann gegebenenfalls ein weiterer artenschutzrechtlich relevanter Eingriff sein. Dies muss beachtet werden, gerade wenn manche Länderempfehlungen wie z.B. der Leitfaden „Wind im Wald“ (NRW; MKULNV 2012) oder das „Rundschreiben Windenergie Rheinland-Pfalz“ (u.a. MWKEL 2013) Windwurfflächen als bevorzugte Flächen für Anlagenstandorte empfehlen, da sie „vorbelastet sind“. Insgesamt ist ein Einfluss insbesondere des Betriebs von Windenergieanlagen auf Wildkatzen bislang nicht untersucht. Zu bedenken ist, dass die Eignung von Windwurfflächen mit zunehmender Verdichtung der Baumbestände für die Wildkatze wieder ungünstiger wird, ohne jedoch die Lebensraumeignung vollständig zu verlieren.

Dank

Die Studie wurde unterstützt von StraßenNRW (Regionalniederlassung Südwestfalen), dem LANUV sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Regionalforstamts Siegen-Wittgenstein. Allen Interviewpartnern danken wir für die Weitergabe von Kenntnissen zur Wildkatze. Ebenso danken wir Susanne Hildebrandt, Kathrin Bögelsack und Karsten Hupe für ihre Hilfe bei der Feldarbeit. Der Oberen Jagdbehörde im Landesbetrieb Wald und Holz NRW, der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung und der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein danken wir für die Erteilung der Erlaubnis zum Fang von Wildkatzen.

Literatur

Arndt, C. (2010): Die Wildkatze im Arnsberger Wald. AFZ-DerWald 14, 24-25.

Becker, A., Fasel, P. (2007): Nutzungsgeschichte der Siegerländer Niederwälder und Beschreibung des Untersuchungsgebietes „Historischer Hauberg Fellinghausen“, 3.1. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen Landesamt für Natur: Fachbericht 1, 33-54.

Birlenbach, K., Klar, N. (2009) unter Mitarbeit von Jedicke, E., Wenzel, M., Wachendörfer, W., Fremuth, W., Kaphegyi, T.A.M., Mölich, T., Vogel. B.: Aktionsplan zum Schutz der Europäischen Wildkatze (Felis silvestris silvestris, Schreber, 1777) in Deutschland. Initiativen zum Umweltschutz 75, Erich Schmidt, Berlin, 155-216.

Brown, L.R., Krane, H. (1994): Full House: Reassessing the Earth‘s Population Carrying Capacity. New York, 261 pp.

Calenge, C. (2006): The package “adehabitat” for the R software: a tool for the analysis of space and habitat use by animals. Ecological Modelling 197, 516-519.

Feldmann, R. (1984): Wildkatze – Felis silvestris silvestris, Schreber 1777. In: Schröpfer, R., Feldmann, R., Vierhaus. H., Hrsg., Die Säugetiere Westfalens, Westfälisches Museum für Naturkunde, Münster, 46 (4), 323-325.

Franken, F., Franz, S., Müterthies, A. (2007): Erfassung der durch den Sturm Kyrill geschädigten Waldgebiete in Nordrhein-Westfalen anhand von digitalen Luftbildern und Orthophotos. Photogrammetrie – Fernerkundung – Geoinformation 5, 349-354.

Gärtner, S., Norgall, T. (2008): Ein Rettungsnetz für die Wildkatze – die Artenschutz- und Biotopverbund-Kampagne des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Jb. Naturschutz in Hessen:,13-18.

Götz, M. (2009): Reproduktion und Jugendmortalität einer autochthonen Wildkatzenpopulation im Südharz. In: Fremuth, W., Jedicke, E., Wachendörfer, W., Kaphegyi, T.A.M., Weinzierl, H., Hrsg., Zukunft der Wildkatze in Deutschland – Ergebnisse des internationalen Wildkatzensymposiums 2008 in Wiesenfelden, Initiativen zum Umweltschutz 75, Erich Schmidt, Berlin, 31-36.

– (2015): Die Säugetierarten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. Wildkatze (Felis silvestris silvestris Schreber, 1777). Ber. Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 2/2015, 136S.

Harris, S., Cresswell, W.J., Forde, P.G., Trewhella, W.J. (1990): Home range analysis using radio-tracking data: a review of problems and techniques particularly as an applied study of animals. Mammals Review 7, 97-123.

Herrmann, M., Gräser, P., Fehling, S., Knapp, J., Klar, N. (2007): Die Wildkatze im Bienwald (Ergebnisse aus dem PEP Naturschutzgroßprojekt Bienwald und dem Projekt „Grenzüberschreitende Begegnungen mit der Wildkatze“) Unveröff. Gutachten im Auftrag der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, 67S.

HMULV (Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 2004): Die Situation der Wildkatze in Hessen. Reihe Natura 2000. Bearb.: Denk, M., Jung, J., Haase, P. Wiesbaden, 104S.

Hooge, P.N., Eichenlaub, B. (2000): Animal movement extension to ArcView, 2.0., Anchorage, AK: Alaska Science Center – Biological Science Office, U.S. Geological Survey.

Hötzel, M., Klar, N., Schröder, S., Steffen, C., Thiel, C. (2007): Die Wildkatze in der Eifel. Habitate, Ressourcen, Streifgebiete. In: Boye, P., Meinig, H., Hrsg., Ökologie der Säugetiere, Bd. 5. Laurenti, Bielefeld, 191S.

Hupe, K., Burghardt, N. (2011): Ermittlung der Habiatpräferenz der Wildkatze (Felis silvestris silvestris) durch Vergleich von Windwurfflächen und anderen Waldhabitattypen im Hinblick auf eine effektive Durchführung des FFH-Monitorings. Gutachten im Auftrag des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), 37S.

–, Liebelt, R., Kruck, W., Wolff, F. (2013): Vorkommen der Europäischen Wildkatze (Felis silvestris silvestris) im Eggegebirge und südwestlich angrenzenden Waldgebieten unter Verwendung der Lockstockmethode. Gutachten im Auftrag der Bezirksregierung Detmold, NRW, 28S.

–, Simon, O. (2007): Die Lockstockmethode – eine nicht invasive Methode zum Nachweis der Europäischen Wildkatze (Felis silvestris silvestris). Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 27 (1), 15-22.

Ivlev, V.S. (1961): Experimental ecology of the feeding of fishes. Yale University Press, New Haven, USA.

Kämpfer, S., Klöckener, H., Kriegs, J.O., Rehage, H.-O., Bub, G. (2014): Wildkatze Felis silvestris nach über 100 Jahren zurück im Briloner Stadtwald, Hochsauerlandkreis. Natur und Heimat 74 (4), 119-121.

Kenward, R.E. (2001): A Manual for Wildlife Radio Tagging. Academic Press. London, 311 pp.

Klar, N. (2003): Windwurfflächen und Bachtäler: Habitatpräferenzen von Wildkatzen (Felis silvestris silvestris) in der Eifel. Unveröff. Dipl.-Arb., Freie Universität Berlin, FB Biologie, 119S.

–, Herrmann, M., Henning-Hahn, M., Pott-Dörfer, B., Hofer, H., Kramer-Schadt, S. (2012): Between ecological theory and planning practice: (Re-) Connecting forest patches for the wildcat in Lower Saxony, Germany. Landscape and Urban Planning 105, 376-384.

Lang, J. (2016): Die Katze lässt das Mausen nicht – aktuelle Ergebnisse einer Nahrungsanalyse an Europäischen Wildkatzen aus dem Zentrum ihrer Verbreitung. In: Volmer, K., Simon, O., Hrsg., FELIS Symposium vom 16.-17. Oktober 2014 in Gießen, „Der aktuelle Stand der Wildkatzenforschung in Deutschland“. Schr. AK Wildtierbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V. 26, VVB Laufersweiler, Gießen, 119-128.

–, Büchner, S., Ehlers, S., Schulz, B. (2013): Kompensationsmaßnahmen für Haselmäuse im Wald. AFZ-DerWald 10/2013, 14-17.

Liberek, M. (1999): Eco-Ethologie du chat sauvage (Felis s. silvestris Schreber 1777), dans le Jura vaudois (Suisse). Influence de la couverture neigeuse. These presentee a la Faculte des sciences de l’Universite de Neuchâtel pour l’obtention du grade de docteur es sciences.

Meinig, H. (2002): Erste Ergebnisse von Mageninhaltsanalysen bei Wildkatzen (Felis silvestris) aus West-Deutschland mit Hinweisen zur Artbestimmung. Säugetierkundl. Inform. 5, 211-217.

MKULNV (Ministerium für Klima, Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz, 2012): Leitfaden Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in NRW. Düsseldorf, 65S.

MWKEL (Ministerium für Wirtschaft, Klima, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, 2013): Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz (Rundschreiben Windenergie). Mainz, 51S.

Mölich, T., Klaus, S. (2003): Die Wildkatze in Thüringen. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 40 (4), 109-135.

Piechocki, R. (1990): Die Wildkatze Felis silvestris. Die Neue Brehm Bücherei 189, Wittenberg-Lutherstadt, 232S.

Röben, P. (1974): Die Verbreitung der Wildkatze, Felis silvestris Schreber 1777, in der Bundesrepublik Deutschland. Säugetierkdl. Mittl. 22, 244-250.

Scholz, F. , Mölich, T., Dietrich, C. Klein, D., Vogel, B. Hörstermann, M. (2015): Das Rettungsnetz Wildkatze: Waldverbund in Deutschland und Niedersachsen. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 263-267.

Simon, O., Götz, M. (2013): Artenschutzmaßnahmen für die Wildkatze in der forstlichen Praxis. AFZ-DerWald, 10, 7-10.

–, Hupe, K. (2008): Nachweis der Wildkatze (Felis silvestris silvestris) im Nationalpark Kellerwald-Edersee und den umgebenden Waldgebieten der Breiten Struth, des Hohen Kellers und des nördlichen Burgwaldes mit Hilfe der Lockstockmethode im Winter 2007/08. Jb. Naturschutz in Hessen 12, 18-25.

–, Lang, J., Steeb, S., Eskens, U., Müller, F., Volmer, K. (2016): Relevanz der Totfundanalyse von Wildkatzen für das FFH-Monitoring in Hessen. In: Volmer, K., Simon, O., Hrsg., FELIS Symposium vom 16.-17. Oktober 2014 in Gießen, „Der aktuelle Stand der Wildkatzenforschung in Deutschland“, Schr. AK Wildtierbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V. 26, VVB Laufersweiler, Gießen, 67-96.

Sozio, G., Iannarilli, F, Melcore, I., Boschetti, M., Fipaldini, D., Luciani, M., Roviani, D., Schiavano, A., Mortelliti, A. (2016): Forest management affects individual and population parameters of the hazel dormouse Muscardinus avellanarius. Mammalian Biology 81, 96-103.

Statistisches Bundesamt (2014): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatorenbericht 2014. http://www.destatis.de, 81S.

Steyer, K., Tiesmeyer, A., Mölich, T., Vogel, B., Nowak, C. (2016): Populationsstruktur und Hybdridisierungsgrad im deutschen Wildkatzenbestand – Ergebnisse einer 7-jährigen Bestandsaufnahme. In: Volmer, K., Simon, O., Hrsg., FELIS Symposium vom 16.-17. Oktober 2014 in Gießen, „Der aktuelle Stand der Wildkatzenforschung in Deutschland“, Schr. AK Wildtierbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V. 26, VVB Lufersweiler, Gießen, 97-110.

Titjen, S., Völkel, S. (2009): Hinweise der Wildkatze (Felis silvestris) im Kreis Siegen-Wittgenstein ab dem Jahr 1995. Karte und Erläuterungstext. Schriftl. Mittl.

Trinzen, M. (2006): Zur Ökologie der Wildkatze Felis silvestris in der Nordeifel. LÖBF-Mitt. 2, 21-24.

–, Klar, N. (2010): Bewertung des Populationsstatus der Wildkatze (Felis s. silvestris) anhand von aktuellen und historischen Wildkatzennachweisen im rechtsrheinischen Teil von Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der Wanderwege und Ausbreitungskorridore auf Basis der Daten des BUND-Projektes „Wildkatzen-Wegeplan“. Gutachten im Auftrag des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, 30S.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.