Extensive Ganzjahresbeweidung halboffener Weidelandschaften mit Pferden

Abstracts

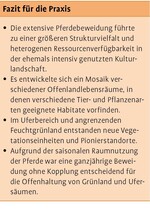

Im Landschaftsschutzgebiet Süd-Langeland wurde die Entwicklung einer küstennahen Kulturlandschaft unter extensiver ganzjähriger Beweidung mit wildlebenden Pferden untersucht. Die Grundlage bildeten Erhebungen zur Vegetations- und Strukturentwicklung von Grünland-, Ufer- und Waldhabitaten. Die Ergebnisse legen nahe, dass sich eine extensive Pferdebeweidung zur Steigerung von Arten- und Strukturvielfalt in der ehemals intensiver genutzten Kulturlandschaft eignet. Unterschiedliche Beweidungsintensitäten und wiederkehrende Störungen durch die Weidetiere führten zu einer dynamischen Flächenentwicklung sowie der Entstehung von Pionierstandorten, vor allem im Bereich von Ökotonen. In stark frequentierten Uferbereichen entstanden neue Vegetationseinheiten, Weiden und Wiesen näherten einander in ihrer floristischen Diversität an. Durch die Schädigung des Gehölzjungwuchses verhinderten die Weidetiere eine Verbuschung offenen Weidelandes. Eine ganzjährige Beweidung aller Teilbereiche war entscheidend für Weideeffekte auf Gehölze und Röhrichte.

Extensive year-round grazing with horses in semi-open landscapes – Biotope management of a coastal cultural landscape in southern Denmark (South Langeland)

The study investigated vegetation and landscape changes in a grassland nature reserve in South Langeland, Denmark, under year-round grazing with free-ranging horses. The results show that the grazing enhanced the structural diversity of the formerly intensively used cultural landscape. The ponies kept open much of the grassland and the lake shores. Especially in moist habitats with changing water levels new plant communities developed. The floristic diversity of pastures and meadows became more similar. Although the surface area of meadows slightly decreased during the sample period, biodiversity increased due to the transformation of former arable fields. Weeds did not increase in the pastures. Juvenile trees and shrubs were browsed, thereby counteracting scrub encroachment.

The year-round grazing of all partial areas was the decisive factor for the vegetation dynamics observed.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Für viele Tier- und Pflanzenarten offener Lebensräume stellten die in Europa einst weit verbreiteten extensiv bewirtschafteten Weidelandschaften wichtige Ersatzlebensräume dar (Finck et al. 2002). Die Intensivierung der Landnutzung in Mitteleuropa hat jedoch zu einem kontinuierlichen Verlust dieser Lebensräume und damit an biologischer Vielfalt geführt (von Oheimb et al. 2006). Konzepte für die Entwicklung naturschutzfachlich bedeutsamen Grünlandes sollen diesem Abwärtstrend Einhalt gebieten.

Seit einigen Jahren haben sich daher neue Formen extensiver Beweidungssysteme als wichtige Strategie des Biotopschutzes etabliert (Finck et al. 2002). Zur Erhaltung gefährdeter Biotoptypen wird mittlerweile in einer Reihe von Projekten das Konzept der halboffenen Weidelandschaft umgesetzt, das naturschutzfachliche Zielsetzungen mit denen einer extensiven Grünlandwirtschaft verknüpft (Schröder 2010).

Bezüglich einer ganzjährigen extensiven Beweidung mit Pferden, die früher mit anderen Großherbivoren wichtige Faunenelemente in Mitteleuropa waren, finden sich jedoch in der Fachliteratur nur wenige Beispiele (u.a. Gerken 2008, Köhler et al. 2013, Lamoot 2004). Im Forschungsvorhaben Süd-Langeland wurde der Einsatz von wildlebenden Exmoor-Ponys (Equus ferus) in der Biotoppflege erprobt. Die Habitatansprüche der Weidetiere und die Auswirkungen ihrer Lebensweise auf die Vegetation standen im Mittelpunkt der Untersuchung.

2 Charakteristika des Untersuchungsgebiets und Weidemanagement

Das 107ha große Projektgebiet liegt an der Südspitze der dänischen Insel Langeland. Die Flächen dienten früher überwiegend als Acker- oder Grünland, später auch als Rinder- und Schafweide. Das Gebiet weist ein strukturreiches Landschaftsbild mit ausgedehnten Grasfluren auf, die durch Knicks, Gemäuer, Feldgehölze und Stillgewässer gegliedert sind (Abb. 1). Der Boden besteht vorwiegend aus fruchtbarem lehmigen Moränenboden, der im Bereich des Niedermoors feuchter, auf den rundkuppigen Hügeln trockener und sandiger ist. Hier finden sich Magerrasen. Ältere Gehölze wachsen nur vereinzelt im Uferbereich der Teiche, die aufgeforsteten Flächen bestehen aus Jungwald und Gebüsch.

Seit Oktober 2006 weiden Exmoor-Ponys ganzjährig im Projektgebiet ohne Koppelung. Die Flächen sind heute Eigentum der örtlichen Umwelt- und Forstbehörde. Deren Mitarbeiter sorgen für die Kontrolle und Freihaltung des Elektrozauns, die extensive Bewirtschaftung der Wälder nach FSC-Kriterien und den Gehölzrückschnitt. Ein Wildhüter kontrolliert täglich den Gesundheitszustand der Pferde. Die Tiere leben in Gruppen, die einem Familienverband nahekommen, was ihrer natürlichen Sozialstruktur weitgehend entspricht. Die Herde bestand anfangs aus einem Leithengst, Stuten und deren Nachwuchs. Der Bestand erhöhte sich innerhalb von vier Jahren von 26 auf 78 Tiere. 22 Ponys wurden entnommen.

Die Ansiedlung der Weidetiere ist Teil des South Langeland Nature Conservation Project des Umweltministeriums, deren Ziel der Erhalt der offenen küstennahen Landschaft als Lebensraum für bedrohte Vogel-, Insekten- und Amphibienarten ist. Die Südspitze Langelands ist aufgrund ihrer Bedeutung für den Vogelzug ein Schutzgebiet der EU-Vogelschutzrichtlinie (Special Protected Area).

3 Methoden und Datenauswertung

3.1 Vegetation

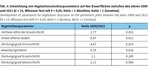

Zur Untersuchung der Vegetationsentwicklung wurde ein hierarchisches Monitoring eingesetzt (Korner et al. 2000, Traxler 1998), bei dem Monitoringflächen auf unterschiedlicher Maßstabsebene angelegt wurden (Tab. 1). Im Jahr 2008 erfolgte eine flächendeckende Vegetationskartierung: Es wurden 200 Vegetationsaufnahmen auf 4m² bzw. 16m² unter Anwendung der neunstufigen erweiterten Braun-Blanquet-Skala (Dierschke 1994) angefertigt. Bei der Wiederholungskartierung nach drei Jahren wurden 75 Flächen erneut aufgenommen. Die pflanzensoziologischen Aufnahmen wurden mit einem divisiven Klassifikationsverfahren, dem modifizierten TWINSPAN-Algorithmus, gruppiert. Die Datensätze von 2008 und 2011 wurden separat ausgewertet und miteinander verglichen, um kleinräumige Veränderungen der Artenzusammensetzungen zu lokalisieren. Die Ergebnisse wurden in einem Geographischen Informationssystem (GIS; ArcView 10.0, ESRI) visualisiert.

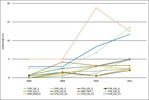

Im Gebiet wurden 26 beweidete und nicht beweidete vegetationskundliche Daueruntersuchungsflächen (VDF) als Transekte und Quadrate mit 4m² (Offenland) bzw. 25m² (Wald) Größe angelegt, die dem prozentualen Anteil der Habitattypen im Untersuchungsgebiet entsprachen. Die Datenaufnahme erfolgte jährlich in den Jahren 2008 bis 2011 mithilfe der halbquantitativen Londo-Skala zum Zeitpunkt der optimalen Entwicklung der Arten im Juni (Dierschke 1994). Die Aufnahmen beweideter Dauerflächen (n=18) wurden mit einer Detrended Correspondence Analysis (DCA) ordiniert und als Zeitreihe dargestellt. Die Umweltvariablen wurden zuvor unter Verwendung von Monte-Carlo-Permutationstests in einer direkten Gradientenanalyse (CCA) auf ihre Signifikanz (P<0,05) überprüft.

Unterschiede in der Vegetationsentwicklung zwischen beweideten und unbeweideten Flächen wurden mit dem Wilcoxon-Test für Paardifferenzen getestet. Analysiert wurden Veränderungen von Vegetationsparametern, Artenzahlen und Deckungsgraden bestimmter Pflanzengruppen. Eine Diversitätszunahme wurde durch die Berechnung von Evenness und Shannon-Index anhand transformierter Deckungsgradwerte in JUICE 7.0.42 (Tichý 2002) ermittelt. Die Berechnung der Turnover-Rate (Wilson-Shmida) gab ferner Aufschluss über ein Verschwinden oder Auftreten von Arten innerhalb der Grünländer. Die statistische Auswertung wurde mit PAST PAleontological STatistics 2.11 (Hammer et al. 2001) durchgeführt. Eine ausführliche Beschreibung der Methoden findet sich bei Mannstedt (2015).

3.2 Struktur

In relevanten Vegetationsbeständen wurden dreimal jährlich in den Jahren 2008 bis 2011 Strukturelemente auf sieben Dauerflächen mit je 100m² Größe untersucht. Im gleichen Biotoptyp wurden nicht beweidete Kontrollflächen angelegt. Sieben Strukturparameter (Vegetationshöhe, Anteil offener Boden, Deckung von Gras, Kräutern, Moos, Streu sowie Nährstoffeintrag durch Pferdedung) von sieben Lebensraumtypen (Grünland, Acker, Magerrasen, Ufer, Gebüsch, Laubwald, Waldsaum) wurden in einer Hauptkomponentenanalyse (PCA) ordiniert. Die Strukturveränderung wurde mit dem Wilcoxon-Test für Paardifferenzen auf Signifikanz überprüft.

Ergänzend erfolgten Strukturerhebungen auf mittlerem Skalenniveau zur Erfassung von Beweidungsintensitäten, Verbuschung und Veränderungen des Bodenreliefs auf 105 Teilflächen im Januar, April, Juli und September 2008 bis 2011. Die Gehölzentwicklung zwischen 2006 und 2011 wurde mittels Luftbildern ausgewertet. Zusätzlich wurde die Verbissbelastung an Waldrändern, Lichtungen und Trampelpfaden gemessen: Auf sechs Transekten mit insgesamt 600m² Fläche wurden alle Gehölze hinsichtlich Verbissschäden und Gehölzaufwuchs untersucht.

4 Entwicklungen unter Beweidung

Die Beweidung zeigte bereits nach wenigen Jahren einen deutlichen Effekt auf das Landschaftsbild und die prägenden biotischen Strukturen im Projektgebiet. Vor allem in den bevorzugten Aufenthaltsbereichen der Pferde wurden die Vegetationseinheiten kleinflächiger als zu Zeiten früherer Wiesen- und Weidenutzungen (Abb. 2). Veränderungen in der Vegetationszusammensetzung betrafen maßgeblich frische und feuchte Weiderasen des Potentillion anserinae und des Lolio-Cynosuretum typicum. In stark frequentierten Uferbereichen entstand kleinflächig neue Flutrasen-Vegetation (wie Potentillion anserinae-Basalgesellschaft oder ein Pulicaria dysenterica-Bellis perennis-Bestand als typische Einheiten relativ dynamischer, gestörter Ökotone). Die Weidewirkung war vor allem im Bereich der Sumpfbinsen- und Brackwasserröhrichte mit Gewöhnlicher Strandsimse (Bolboschoenus maritimus), Salz-Teichbinse (Schoenoplectus tabernaemontani) und Gewöhnlicher Sumpfbinse (Eleocharis palustris) von Bedeutung. Von der Vegetationsöffnung profitierten stellenweise niedrigwüchsige ausdauernde Feuchtwiesenarten wie Sumpfdotterblume (Caltha palustris) und Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris) sowie typische Arten der kurzlebigen Schlammboden-Pionierfluren wie Gift-Hahnenfuß (Ranunculus scleratus) und Kleines Tausendgüldenkraut (Centaurium pulchellum).

Die dominierenden Lebensraumtypen des Projektgebiets waren die frischen, artenreichen Grünländer (57 % Flächenanteil). Auf den Flächen, die pflanzensoziologisch den Fettweiden zugeordnet wurden, nahm die Gesamtartenzahl nach drei Beweidungsjahren um 3,25 auf 27 Arten zu (Anzahl der Vegetationsaufnahmen 2008: n=94, 2011: n=54). Zwar verringerte sich die Ausdehnung der artenreichen Glatthaferwiesen (Abb. 2) sowie deren Gesamtartenspektrum um 4,25 auf insgesamt 29,5 Arten. In 2011 wurden jedoch in beiden Grünlandtypen höhere Artenzahlen pro Vegetationsaufnahme dokumentiert: auf den Glatthaferwiesen um durchschnittlich 1,2 Arten (Artenanzahl pro Aufnahme: 5-18 Species), auf den Fettweiden um 3,4 Arten (4-20 Species). Dies erfolgte vermutlich durch Einwanderung von Arten aus benachbarten Flächen. Im Untersuchungsgebiet traten insgesamt 363 Arten auf, neue Sippen kamen kaum hinzu (2009: 13, 2010: 7, 2011: 6).

Die Auswertung der Daueruntersuchungsflächen führte zu vergleichbaren Ergebnissen: Die Vegetation im Grünland war nach drei Beweidungsjahren gleichmäßiger verteilt (Tab. 2, Evenness E, Wilcoxon, n=6, p=0,046), die Artendiversität nahm zu (Shannon H‘, Wilcoxon, n=6, p= 0,028). Die Artenzahl auf den Plots erhöhte sich durchschnittlich um zwei bis drei Arten (Wilcoxon, n=48, p<0,001). Niedrige Turnover-Raten (bt=0,1–0,33) weisen insgesamt auf eine stabile Artenzusammensetzung des Grünlands hin. Ein vermehrtes Wachstum von Weideunkräutern (Wilcoxon,= 17, p = 0,169) oder weideresistenten Arten (Wilcoxon,= 9, p = 0,066) trat nicht auf.

Die Lebensraumtypen unterschieden sich hinsichtlich ihrer Strukturentwicklung deutlich voneinander. Die Frühjahrserhebungen ließen eine größere Strukturdynamik erkennen als die anderer Jahreszeiten, die Entwicklungsrichtungen waren jedoch einheitlich und zeigten eine Abnahme der Vegetationshöhe bei gleichzeitiger Zunahme an offenen Bodenstellen (Tab. 3), sowohl an feuchten, lehmigen als auch an sandigen, trockenen Standorten (Abb. 3). Die größten Schwankungen wiesen die Uferfluren auf aufgrund variierender und erhöhter Wasserstände durch die eingestellte Entwässerung im Gebiet. Auf den unbeweideten Kontrollflächen verlief die Entwicklung entgegengesetzt.

Die Pferde beeinflussten die Strukturentwicklung der Gehölze. Auf den nicht beweideten Flächen war die Anzahl von Keimlingen und Jungpflanzen der Gattungen Rosa, Prunus oder Crataegus bis zu neunmal höher als im beweideten Grünland. Zudem nahm der Anteil gehölzfreier Flächen im Projektgebiet innerhalb von fünf Jahren um 8,3 % auf 71,6 % zu (Abb. 4). Geringer war der Einfluss der Weidetiere auf Gehölzbereiche mit älterem Baumbestand und Deckungsgraden von über 50 %, die im Forst oder auf den trockenen Kuppen vorkamen. Trotz zunehmender Beweidungsintensität blieben die Deckungsgrade hier nahezu unverändert (Wilcoxon, p > 0,05), Verbissschäden an Einzelpflanzen waren gering.

5 Zusammenfassende Bewertung

5.1 Förderung einer halboffenen Weidelandschaft

An der Südspitze Langelands wurden Exmoor-Ponys angesiedelt, um die halboffene Weidelandschaft als Lebensraum für die heimische Flora und Fauna zu erhalten. In der Fachliteratur wird zunehmend über positive Effekte einer extensiven Beweidung mit Großherbivoren berichtet (u.a. Bunzel-Drüke et al. 2008, Holsten 2003, Mann & Tischew 2010, von Oheimb et al. 2006). Dennoch war die Entwicklung im Projektgebiet schwer vorherzusehen, da bislang wenig über die Habitatnutzung von Pferden in extensiver Ganzjahresbeweidung bekannt war.

Zu Beginn der Beweidung waren im Untersuchungsgebiet bereits erste Anzeichen von Sukzession zu erkennen. Gerade auf produktiven Standorten schreiten Sekundärsukzessionen im Grünland schnell voran. Ein prioritäres Ziel war daher, die anfängliche Graslandbrache aufzuhalten und die Verbuschung im offenen Weideland zurückzudrängen. Die Pferde reduzierten sichtbar die Krautschicht und Streuauflagen und verhinderten eine Verbuschung durch Initialgehölze im Grünland: Durch Tritt und Verbiss von überwiegend Rosa-, Prunus- und Crataegus-Jungpflanzen wurden beginnende Brachen und leicht verbuschte Grünlandflächen in gehölzfreie Flächen zurückgeführt. Ein ähnliches Verhalten zeigten Großherbivore in anderen Beweidungsprojekten (Gerken 2008, Lamoot et al. 2005, Rahmann & Tawfik 2000, von Oheimb et al. 2006).

Obwohl die Pferde in Süd-Langeland Gehölze bei Futterknappheit durchaus verbissen, vermochten sie Gehölzbereiche mit dichtem Baumbestand nicht aufzulichten. Dass der Einfluss von Weidetieren auf den Gehölzaufwuchs hinter den Erwartungen des Naturschutzmanagements zurückblieb, wird auch von anderen Pferde-, Schaf- und Rinderbeweidungen berichtet (Cosyns et al. 2001, Demartin 2005, Holsten 2003, Lamoot et al. 2005, Strohwasser 2005, von Oheimb et al. 2006).

5.2 Förderung von Vielfalt und Dynamik

Unterschiedliche Beweidungsintensitäten und wiederkehrende Störungen durch die Weidetiere führten zu einer dynamischen Flächenentwicklung und der Entstehung von Pionierstandorten, vor allem im Bereich von Ökotonen. Große Flächen mit einer einheitlichen Vegetationsstruktur entwickelten sich zu einem Mosaik verschiedener Offenlandlebensräume, in der viele Tier- und Pflanzenarten ihre Nische finden (Bolz 2005, Dierschke & Briemle 2002, von Oheimb et al. 2006). Die Vegetationseinheiten wurden kleinflächiger, ihre Verteilung orientierte sich weniger an den früheren Gebietsgrenzen als an topografischen Gegebenheiten oder Nutzungspräferenzen der Pferde. Kleinstlebensräume wie blütenreiche Hochstaudenfluren oder niedrige Pioniervegetation wuchsen eng nebeneinander, hervorgerufen durch die Etablierung von Fraß- und Nichtfraßbereichen, die bei Pferden typisch ist (Duncan 1992, Lamoot 2004, LÜBW 2006, Vulink 2001) und die eine vielfältige Vegetationsstruktur mit hochwüchsigen Geilstellen sowie niedrigen intensiv beweideten Bereichen entstehen ließ (Abb. 5).

Die Entwicklung führte bereits innerhalb der drei Beobachtungsjahre zu einer größeren Strukturvielfalt und heterogenen Ressourcenverfügbarkeit in der ehemals intensiv genutzten Kulturlandschaft. Dabei unterschieden sich die Biotoptypen in ihrer Entwicklung. Die Auswirkungen waren im Uferbereich und dem angrenzenden Feuchtgrünland am größten und reichten bis zur Entstehung neuer Vegetationseinheiten an stark frequentierten Uferabschnitten. Die Störungen waren hier im Sommer und Winter am höchsten, wenn der Boden aufgrund der intensiven Nutzung stark zertreten und verdichtet oder durch die nasse Witterung aufgeweicht war (Abb. 6). Im Frühjahr regenerierten die Flächen teilweise, so dass der Pioniercharakter immer neu geschaffen wurde. Bei den Vegetationserhebungen wurden von Jahr zu Jahr sehr unterschiedliche Artenzusammensetzungen vorgefunden. Im Herbst fraßen die Pferde vermehrt auf den Feuchtwiesen und im Schilf (Phragmites australis) und drängten die Schilfröhrichte zurück, die zuvor große Bereiche der Stillgewässer bedeckten.

Im Frischgrünland traten kleinflächige Verschiebungen der Pflanzengesellschaften auf, wobei sich die Grünflächen – obwohl unterschiedlich in Feuchtegrad und Nährstoffgehalt – unter dem einheitlichen Beweidungsregime in ihrer floristischen Zusammensetzung einander annäherten. Vermutlich haben die Ponys den Diasporentransport übernommen und so eine Entwicklung begünstigt, bei der sich Arten der Wiesen und Weiden im Projektgebiet zunehmend vermischten. Zudem war die Vegetation gleichmäßiger auf verschiedene Arten verteilt, ohne dass es zu einem vermehrten Wachstum von klassischen Weideunkräutern wie Acker-Kratzdistel (Cirsium arvensis), Beifuß (Artemisia vulgaris), Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvensis) und Kartoffel-Rose (Rosa rugosa) kam. Die Pferdebeweidung wirkte Dominanz und Herdenbildung als typische Anzeichen von Brachlandsukzessionen entgegen. Zwar verringerte sich die Ausdehnung der weideempfindlichen, artenreichen Glatthaferwiesen leicht. Gleichzeitig entwickelten sich artenarme Weiden und monotone Saatwiesen zu Grünländern mit höherer Diversität.

Die Ergebnisse decken sich mit den Erfahrungen anderer Beweidungsprojekte in großflächiger Ganzjahreshaltung (u.a. Demartin 2005, Köhler et al. 2013, Preuschhof 2005, Rüther & Venne 2005, von Oheimb et al. 2006). Zur Renaturierung artenreicher Grünlandbestände auf ehemals intensiv ackerbaulich genutzten Flächen kann eine Anhebung der Grundwasserstände oder zumindest die Unterbindung jeglicher Drainage helfen, da seltene Arten nasse Böden schneller besiedeln (Mann & Tischew 2010). Vermutlich hatte die Einstellung der Entwässerung in Süd-Langeland einen positiven Einfluss auf die Grünlandentwicklung, die – da sie zeitgleich begann – nicht vom Effekt der extensiven Pferdebeweidung zu trennen ist.

5.3 Auswirkungen auf die Fauna

Das Gebiet bietet biozönotisch bedeutende Ökotonstrukturen wie Feldgehölze, Gebüsche, Säume und Offenland an, die für eine Reihe von Tierarten von Bedeutung sind (Dierschke & Briemle 2002). Stark gefährdete Limikolenarten (Bekassine – Gallinago gallinago, Doppelschnepfe – G. media, Rotschenkel – Tringa totanus), geschützte Fasanenartige (Rebhuhn – Perdix perdix) sowie seltene Amphibien (Rotbauchunke) kommen hier vor (Dansk Ornitologisk Forening). Durch die Grundwasseranhebung und Extensivierung wurde das Gebiet weiter renaturiert, so dass es heute einen wertvollen Lebensraum inmitten der intensiv genutzten Agrarlandschaft Dänemarks darstellt.

Die durch Pferdebeweidung entstandenen kurzrasigen Bereiche bieten einen Lebensraum für zahlreiche Arten des offenen Weidelandes. Saisonale Präferenzen verändern den Weidedruck auf die Habitate. Durch die zeitlich-dynamische Flächennutzung hat sich ein kleinräumiges Mosaik entwickelt, das sich als wichtig erweist für jene Tiere, die auf eine strukturelle Habitatvielfalt angewiesen sind. Hierzu gehören u.a. Moorfrosch (Rana arvalis) und Kammmolch (Triturus carniflex) sowie Nachtfalter, deren Entwicklungsstadien unterschiedliche Habitate bewohnen (von Oheimb et al. 2006). Zudem wird das Nahrungsangebot für die Avifauna verbessert (Demartin 2005). Weiderückstände sind aus agrarwirtschaftlicher Sicht zwar nicht erwünscht, stellen aber für Wildtiere eine wichtige Nahrungsgrundlage dar und bieten interessante Habitatstrukturen für Kleinsäuger und Insekten (Holsten 2003, LÜBW 2006). Die durch die Trittwirkung der Pferde entstandenen offenen Bodenstellen sind zudem für xerotherme Arten von Bedeutung (Bolz 2005).

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es bei großflächig ungesteuerten, extensiven Beweidungen kurzfristig zu positiven Effekten für bestimmte Tierarten kommt (vgl. Bolz 2005, Köhler et al. 2013, Pfadenhauer 1999, Rüther & Venne 2005, Schrautzer 2001, von Oheimb et al. 2006). Die Auswirkungen müssen jedoch differenziert für unterschiedliche Artengruppen, Beweidungszeiträume und Lebensraumtypen betrachtet werden. Eine nicht gesteuerte Beweidung wird selten den Bedürfnissen aller Arten gerecht (Holsten 2003). In Süd-Langeland wurde als Pflegeziel eine naturnahe Entwicklung ohne konkrete Zielvorgabe, allenfalls die Wiederherstellung artenreicherer Systeme in der intensiv genutzten Agrarlandschaft angestrebt, was durch das gewählte Weidemanagement erreicht wurde. Auswirkungen einer Pferdebeweidung aus tierökologischer Sicht können nur durch eine systematische Erfassung relevanter Tierbestände beantwortet werden, die bislang nicht erfolgte.

6 Empfehlungen für Pferdeweiden

Das Beweidungsprojekt Süd-Langeland zeigt, wie sich halboffene Kulturlandschaften unter dem Einfluss freilebender Pferde entwickeln können. Die Ergebnisse lassen sich aufgrund unterschiedlicher Nahrungspräferenzen, Fraßtechniken und Trittwirkungen nur eingeschränkt auf andere Weideregime übertragen. Pferde zeichnen sich durch ihr selektives Nahrungsverhalten, einen heterogenen Nährstoffeintrag durch die Anlage von Kotstellen sowie eine starke bodenverdichtende Trittwirkung aus. Die Wahl der Nutztierart muss auf die Naturschutzziele im Gebiet angepasst werden.

Für die extensive Ganzjahresbeweidung wurden Exmoor-Ponys als Weidetiere gewählt, da diese Rasse bereits in der Region lebte und ideal an raue klimatische Bedingungen angepasst ist. Im Gebiet kam es weder zu nahrungsmangelbedingten Todesfällen noch zu anderen tierschutzrelevanten Einschränkungen: Die Pferde zeigten keine Anzeichen von Unterernährung, eine Zufütterung entfiel. Auch Hufpflege oder Wurmkuren wurden nicht routinemäßig, sondern nur im Einzelfall durchgeführt oder verabreicht. Die Weidetiere stellten zudem als „Wildpferde“ einen wichtigen Publikumsmagneten für die abgelegene Tourismusregion dar. Das Schutzgebiet dient der Erholungsnutzung. Ein uneingeschränktes Zutrittsrecht für Besucher und eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit (Medienarbeit, Umweltbildung) führten zu einer hohen Akzeptanz des Beweidungsprojekts in der Öffentlichkeit.

Der Flächenbesatz wurde durch gezielte Entnahmen unter 0,5 Großvieheinheiten pro Hektar gehalten. In der Berechnung wurden nur offene und halboffene Flächen berücksichtigt. Grundsätzlich ist die Besatzstärke abhängig von den Standortverhältnissen (vgl. Heimes et al. 2010, Kampf 2000, von Oheimb et al. 2006). Angesichts der hochproduktiven Grünflächen in Süd-Langeland war eine erhöhte Besatzdichte im Sommer für die Versorgungssicherheit der Tiere unproblematisch. Der Engpass im Nahrungsangebot liegt bei Ganzjahresbeweidungen in den Wintermonaten und im Übergang zum Frühjahr.

Eine Bestandsregulierung ist zwingend erforderlich und sollte in jedem Einzelvorhaben bereits bei der Projektplanung berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich eine Vermarktungsstrategie, bei der regelmäßig Jungtiere an Beweidungsprojekte und Tierparks abgegeben werden. Mit einer entsprechenden Ausbildung können sie auch als Reit- und Zugpferde eingesetzt werden (Baker 2008, Willmann 2005). Ein Verkauf sollte im Alter von acht bis zwölf Monaten erfolgen. Ältere Tiere können nur vermittelt werden, wenn sie menschlichen Kontakt gewöhnt sind, was in Beweidungsprojekten in der Regel schwierig ist.

Die durchgängige Beweidung aller Teilbereiche war ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung der Pflanzenbestände, da die Pferde eine saisonal unterschiedliche Raumnutzung aufwiesen. Bestimmte Weideeffekte stellen sich erst ein, wenn die Tiere auch im Winterhalbjahr auf der Fläche verbleiben (vgl. Bromisch 2005, Gerken 2008, Krannich 2005, von Oheimb et al. 2006). Beispielsweise führte der Tritt in den hochwüchsigen Röhrichtbeständen im Herbst zu den erwünschten offenen, strukturreicheren Ufersäumen.

Dank

Prof. Dr. Rainer Willmann, Institut für Zoologie und Anthropologie der Georg-August-Universität Göttingen, und Prof. Dr. Erwin Bergmeier, Institut für Pflanzenwissenschaften, danke ich für die wertvollen Anregungen, die gemeinsame Begeisterung für das Forschungsthema und die konstruktiven Diskussionen, die mir sehr geholfen und diese Arbeit auf ein sicheres Fundament gestellt haben. Mein Dank gilt auch dem dänischen Generaldirektorat für Forst und Natur, insbesondere John Theilgaard, für die Möglichkeit, das Forschungsvorhaben auf Langeland zu realisieren.

Literatur

Baker, S. (2008): Survival of the Fittest. A natural history of the Exmoor Pony. Exmoor Books, Dulverton Somerset. 2nd ed.

Bolz, R. (2005): Auswirkungen der Pferdebeweidung auf naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume. Faunistische Aspekte. Laufener Seminarbeiträge 2005 (1), 83-91.

Bromisch, W. (2005): Beweidung durch Przewalski-Pferde im Naturschutzgebiet „Tennenloher Forst“. Ein Projekt des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken. Laufener Seminarbeitr. 1/05, 163-166.

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): „Wilde Weiden“ – Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. Westkämper.

Cosyns, E., Degezelle, T., Demeulenaere, E., Hoffmann, M. (2001): Feeding ecology of Konik horses and donkeys in Belgian coastal dunes and its implications for nature management. Belg. J. Zool. 131, 111-118.

Dansk Ornitologisk Forening, Online-Datenbank der Dänischen Ornithologischen Vereinigung, http://www.dofbasen.dk, abgerufen im Juli 2014.

Demartin, G. (2005): Beweidung von Naturschutzflächen. Effekte auf Flora und Fauna am Beispiel des NSG „Gundelfinger Moos“. Laufener Seminarbeitr. 1/05, 93-98.

Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. UTB, Ulmer, Stuttgart.

–, Briemle, G. (2002): Kulturgrasland: Wiesen, Weiden und verwandte Staudenfluren. Ulmer, Stuttgart.

Duncan, P. (1992): Horses and grasses. The nutritional ecology of equids and their impact on the Camargue. Springer, New York, USA.

Finck, P., Riecken, U., Schröder, E. (2002): Pasture Landscapes and Nature Conservation. New strategies for the preservation of open landscapes in Europe. In: Redecker, B. et al., eds., Pasture Landscapes and Nature Conservation, Springer.

Gerken, B. (2008): Hutelandschaftspflege und Artenschutz mit großen Weidetieren im Naturpark Solling-Vogler. Teil 1, Hauptvorhaben. Teil 2, wissenschaftliche Begleitung. Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Bonn-Bad Godesberg.

Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P. D. (2001): PAST Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4 (1), 9ff.

Heimes, C., Kollmann, J., Bergmeier, E. (2010): Vegetation und Management seltener Pflanzenarten im Küstengrünland einer dänischen Ostseeinsel. Tuexenia 30, 243-269.

Holsten, B. (2003): Der Einfluss extensiver Beweidung auf ausgewählte Tiergruppen im Oberen Eidertal. Diss. Math.-Naturwiss. Fak. Christian-Albrechts-Univ. Kiel.

Kampf, H. (2000): Beweidung in den Niederlanden. Arbeitsgem. Biol. Umweltschutz im Kreis Soest e. V., ABU info 24 (2).

Köhler, M., Hiller, G., Tischew, S. (2013): Extensive Ganzjahresbeweidung mit Pferden auf orchideenreichen Kalk-Halbtrockenrasen. Effekte im FFH-Gebiet „Tote Täler südwestlich Freyburg“, Sachsen-Anhalt. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (9), 271-286.

Korner, I., Traxler, A., Wrbka, T. (2000): Vegetationsökologisches Beweidungsmonitoring Nationalpark Neusiedler See. Seewinkel 1990-1998. Biol. Forschungsinstitut Burgenland, Illmitz.

Krannich, R. (2005): Das Hutewaldprojekt im Solling. Ein Baustein für eine neue Ära für Naturschutz und Landschaftsentwicklung. Laufener Seminarbeitr. 1/05, 59-69.

Lamoot, I., Vandenberghe, C., Bauwens, D., Hoffmann, M. (2005): Grazing behaviour of free-ranging donkeys and Shetland ponies in different reproductive states. J. Ethol. 23, 19-27.

Lamoot, I. (2004): Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in a coastal dune landscape. Diss. Universiteit Gent.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Hrsg., 2006): Dokumentation und Handreichung zur Biotoppflege mit Pferden. Karlsruhe.

Mann, S., Tischew, S. (2010): Die Entwicklung von ehemaligen Ackerflächen unter extensiver Beweidung (Wulfener Bruch). Hercynia N.F. 43, 119-147.

Mannstedt, T. (2015): Biotoppflege mit Pferden – Auswirkungen einer ganzjährigen Beweidung mit Exmoor-Ponys (Equus ferus f. caballus) auf halboffene Weidelandschaften am Beispiel Süd-Langeland. Diss. Georg-August-Univ. Göttingen.

Oheimb, G. v., Eischeid, I., Finck, P., Grell, H., Härdtle, W., Mierwald, U., Riecken, U., Sandkühler, J. (2006): Halboffene Weidelandschaft Höltigbaum. Perspektiven für den Erhalt und die naturverträgliche Nutzung von Offenlandlebensräumen. Naturschutz Biol. Vielfalt 36.

Pfadenhauer, J. (1999): Leitlinien für die Renaturierung süddeutscher Moore. Natur und Landschaft 74 (1), 18-29.

Preuschhof, B. (2005): Adlerfarn oder Arnika? Beweidung mit Islandpferden im „Hühnerfeld“. Laufener Seminarbeitr. 1/05, 153-161.

Rahmann, G., Tawfik, E.S. (2000): Landschaftserhaltung mit Nutztieren im sozio-ökonomischen Kontext. Dargestellt am Beispiel der Entbuschung des Biosphärenreservates Rhön. Verlag Dr. Kovac, Hamburg.

Redecker, B., Finck, P., Härdtle, W., Riecken, U., Schröder, E. (Hrsg., 2002): Pasture Landscapes and Nature Conservation. Springer, Berlin/Heidelberg.

Rüther, P., Venne, C. (2005): Beweidung mit Senner Pferden auf trockenen Sand-Standorten. Erste Ergebnisse. Laufener Seminarbeitr. 1/05, 131-152.

Schrautzer, J. (2001): Niedermoore Schleswig-Holsteins: Charakterisierung und Beurteilung ihrer Funktion im Landschaftshaushalt. Habil.-Schr. im Fach Ökologie an der Christian-Albrechts-Univ. Kiel.

Schröder, M. (2010): Veterinärmedizinische Aspekte bei der Renaturierung von Biotopen mit dem Konzept der halboffenen Weidelandschaft. BfN-Skripten 270, Bonn-Bad Godesberg.

Strohwasser, R. (2005): Erfahrungen mit Pferdebeweidung in vier verschiedenen Projekten des Bayerischen Alpenvorlands. Laufener Seminarbeitr. 1/05, 125-130.

Tichý, L. (2002): JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci. 13, 451-453.

Traxler, A. (1998): Handbuch des vegetationsökologischen Monitorings. Methoden, Praxis, angewandte Projekte. Monographien Band 89A, Umweltbundesamt, Wien.

Vulink, J.T. (2001): Hungry Herds. Management of temperate lowland wetlands by grazing. Ministerie van Verkeer an Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Ijsselmeergebied, Lelystad.

Willmann, R. (2005): Das Exmoor-Pony: eine der bemerkenswertesten Pferderassen der Welt. Epona 8, 6-9.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.