42! – Zur Monetarisierung von Ökosystemleistungen aus planerischer und naturschutzpraktischer Perspektive

Abstracts

Die Quantifizierung von Ökosystemleistungen (ÖSL) ist ein einflussreiches Konzept, das derzeit im Zentrum einer globalen Diskussion steht. Der Beitrag stellt in akzentuierter Weise das Konzept auf den Prüfstand und diskutiert konzeptionelle, empirische und methodische Probleme, die sich aus einer konsequenten Monetarisierung von Ökosystemleistungen ergeben (können).

Abgeleitet werden aus diesen Betrachtungen der Bedarf für eine Neuausrichtung des Ansatzes der Ökosystemleistungen sowie die Notwendigkeit einer systematisierten Forschung. Diese sollte die selbstreferenzielle Bezüge des Konzepts durchbrechen.

42! – The monetization of Ecosystem Services from a planning and nature conservation point of view. The concept on trial and needs of research

The quantification of ecosystem services (ESS) has become a very influential concept, and meanwhile it is in the core of a global discussion. The contribution puts the concept to the test in an accentuated way, and it discusses conceptual, empirical and methodological problems which (can) result from a systematic monetization of ecosystem services. From these results the paper derives the need to realign the approach, and the necessity of systematic research, breaking the self-referring quotations of the concept.

- Veröffentlicht am

1 Dominierendes Paradigma

Das Konzept der Ökosystemleistungen (ÖSL) benennt, strukturiert und quantifiziert die Leistungen von Ökosystemen. Diese sind je nach Ansatz in drei (vgl. CBD 2006, TEEB 2013) oder in vier Kategorien (vgl. Kistenkas 2014) zusammengefasst:

Die sehr weit gefassten Produktionsleistungen eines Ökosystems beinhalten z.B. die Bereitstellung von Wasser, Nahrungsmitteln oder Energie.

Die Regulierungs- und Unterstützungsleistungen beinhalten beispielsweise Wasserreinigung, Klimaregulierung, CO2-Speicherung und Bestäubungsleistungen.

Unter kulturellen Ökosystemleistungen sind etwa spirituelle Bedeutung, Erholungsfunktion und Wert für Bildung und Forschung subsummiert.

Der Ermittlung von Produktionsleistungen können – grosso modo – Marktpreise zugrunde gelegt werden. Die Beschreibung, Quantifizierung und Ökonomisierung von Regulierungs-, Unterstützungs- und kulturellen Leistungen ist vielschichtig und hat eine Vielzahl an konzeptionellen, methodischen und praktischen Ansätzen hervorgebracht. Das Millennium Ecosystem Assessment und die verschiedenen Studien zu The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB 2010, TEEB 2013, TEEB_DE 2012) sind oft zitierte rahmenbildende Dokumente für eine globale Diskussion. Kosoy & Corbera (2010: 1230) stellen diesen Diskurs in den Zusammenhang einer ideology of market environmentalism. Demnach soll Umweltproblemen durch spezifische Marktmechanismen entgegengewirkt werden. Es gibt bereits eine Reihe von mehr oder weniger funktionierenden Mechanismen, für die der Handel mit CO2-Zertifikaten (REDD) oder Mechanismen zur fairen Nutzung biogenetischer Ressourcen (ABS) prominente Beispiele sind.

Weitgehende Übereinstimmung scheint in der wissenschaftlichen Literatur darüber zu herrschen, dass ÖSL für die Gesellschaft essenziell sind und dass durch die Degradierung von Ökosystemen deren Leistungsfähigkeit herabgesetzt ist oder herabgesetzt werden könnte.

In der Fachwelt steht die große Bedeutung der Funktionen von Ökosystemen für die Gesellschaft außer Zweifel. Auch der Ansatz, die ökologische(n) Funktion(en) eines Ökosystems zu monetarisieren, also in Geldwerte umzulegen, und damit zur handelbaren und verhandelbaren Leistung zu machen, ist auf den ersten Blick bestechend. So beschäftigen sich Wissenschaft, Planungs- und Beratungswirtschaft sowie zahlreiche globale, nationale und lokale Organisationen und Projekte intensiv mit dem Konzept der ÖSL. Chaudary et al. (2015) belegen die exponentielle Zunahme von wissenschaftlichen Artikeln und zeigen, wie rasch sich der Ansatz in unterschiedlichen Ländern, Zusammenhängen und Disziplinen entwickelt hat. Dass dabei vielfältige methodische und technische Probleme auftreten (Chee 2004, Schaich et al. 2010), ist nicht verwunderlich. Naturgemäß bestehen auch Diskrepanzen zwischen Wissenschaft und Praxis. Ebenso begleiten und formen einige grundsätzlich kritische Positionen den Diskurs (Kosoy & Corbera 2010, Robertson 2006). Das Konzept wird jedoch in weiten Bereichen positiv rezipiert bzw. weiterentwickelt (Corbera et al. 2009, Farley & Costanza 2010, Kistenkas 2014).

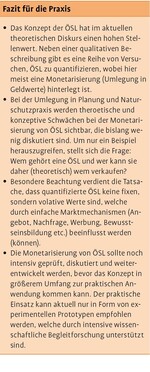

Das Konzept der ÖSL ist ein aktuell dominierendes Umweltparadigma, wie dies Plieninger et al. (2013: 118) konstatieren. Demnach wäre derzeit ein guter Zeitpunkt, dieses Paradigma zu beleuchten und kritisch zur Diskussion zu stellen. Gerade bei der Übersetzung in die Praxis, insbesondere der Entwicklungszusammenarbeit, wird nämlich sichtbar, dass einige Kernfragen nicht gelöst, mitunter nicht einmal gestellt und diskutiert sind.

2 Konzept auf dem Prüfstand

2.1 Die Antwort 42 ... – oder was war eigentlich die Frage?

Nach siebeneinhalb Millionen Jahren Rechenzeit beantwortet der Super-Computer in Douglas Adams Kultroman Per Anhalter durch die Galaxis die letzte aller Fragen nach dem Universum und dem Leben überraschend einfach: zweiundvierzig (Adams 1979: 172). Er fügt hinzu: „Wenn ihr erstmal genau wisst, wie die Frage lautet, dann werdet ihr auch wissen, was die Antwort bedeutet“ (Adams 1979: 173).

Die globale Leistung der Ökosysteme liegt laut Costanza et al. (2014) für das Jahr 2007 zwischen 125 Billionen und 145 Billionen (125000000000000 bis 145000 000000000) US-Dollar im Jahr. Im Zeitraum zwischen 1997 und 2011 haben Landnutzungsänderungen eine Abnahme der jährlichen ÖSL um 4,3 bis 20,2 Billionen (4300000000000 bis 20200000000 000) US-Dollar verursacht, ermitteln die Autoren.

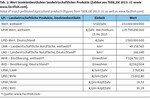

Auch wenn die Validität der Ergebnisse außer Zweifel gestellt würde, werfen solche Zahlen jenseits der menschlichen Vorstellungskraft zahlreiche Fragen auf. Z.B. illustriert die Studie zum Naturkapital Deutschland (TEEB_DE 2013: 31) die ÖSL Bestäubungsleistung anhand landwirtschaftlicher Produkte: Demnach haben Landwirtschaftsprodukte, welche von Insektenbestäubung abhängen, weltweit einen Wert von 153 Milliarden (153000000 000) US-Dollar pro Jahr. In Deutschland liegt dieser Wert bei rund 2,5 Milliarden (2500000000) Euro. Ein Vergleich der Werte (Tab. 1) zeigt – bereinigt um den Wechselkurs –, dass die Zahlen kein konsistentes Bild abgeben. Liefern deutsche Ökosysteme pro Fläche mehr Bestäubungsleistung, sind deutsche Bienen fleißiger? Sind deutsche ÖSL besser oder einfach nur kostspieliger? Die nackten Zahlen haben wenig Aussage, solange „die Frage“ nicht bekannt ist. Die Kontext- und Relationslosigkeit der verwendeten Zahlen lässt sich auch an vielen anderen Beispielen veranschaulichen. In der Vielzahl an Studien werden verschiedene Ebenen, lokal, national, global sowie unterschiedliche ÖSL, mitunter sogar Bestands- und Flussgrößen nebeneinandergestellt.

2.2 Ökosystemleistungen – nicht linear, nicht additiv und volatil

Nach Definition der Convention on Biological Diversity ist ein Ökosystem ein dynamischer „Komplex von Gemeinschaften aus Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen sowie deren nicht lebender Umwelt“ ( http://www.cbd.int/convention/articles ). Den Zustand eines Ökosystems zu beurteilen ist schwierig, wie jedes Umweltprüfverfahren zeigt. Stark verkürzt ist den meisten ÖSL-Studien und Ansätzen die Grundannahme hinterlegt: Intakte Ökosysteme erbringen hohe ÖSL, degradierte Ökosysteme sind weniger leistungsstark (TEEB_DE 2013, World Bank et al. 2004: 19). Die Ökologie kennt jedoch kein Maß für Intaktheit. Jedes Ökosystem hat unter menschlicher Einwirkung das Potenzial für sehr unterschiedliche Ausprägungen. Bekanntlich kann derselbe Standort – entlang eines Nutzungsgradienten – Wald, Wiese, Acker, Ruderalflur oder Bauland sein. Der Wald wiederum kann entlang des Nutzungsgradienten ein intakter Urwald oder ein intakter Wirtschaftswald sein. Erst wenn es gelingt, diesen Nutzungsgradienten konsistent in quantifizierbare ÖSL zu übersetzen, haben die Einzelwerte eine Aussagekraft, die im Zusammenhang mit Nutzung oder Management hinlänglich konkret und damit relevant ist.

TEEB (2013b) stellt verdienstvollerweise die Ergebnisse unterschiedlicher Studien zur Bewertung der ÖSL als Datenbank zur Verfügung. Eine beispielhafte Abfrage zu den ÖSL temperierter Wälder und borealer Wälder (vgl. Tab. 2) zeigt zunächst, dass die Streuung der ermittelten ÖSL, ausgedrückt in Euro pro Hektar und Jahr, groß ist. Wenn man

1. mit einer gewissen Berechtigung davon ausgeht, dass die einzelnen Ergebnisse für sich valide und konsistent sind, und man

2. schwer zu interpretierende oder nicht plausible Einzelbefunde außer Acht lässt und

3. konzediert, dass der methodischen Treffsicherheit Grenzen gesetzt sind,

ist das Grundrauschen in den Daten dennoch erheblich. Die Vielfalt der im Detail untersuchten ÖSL, der unterschiedlichen Gegebenheiten, der angewandten Methoden wie auch der getroffenen Grundannahmen und hinterlegten Ökonomien erlaubt jedenfalls kein Gesamtbild.

Weder lassen sich die Grenzen eines Ökosystems eindeutig festlegen, noch können die ÖSL klar abgegrenzt werden. Sie überlagern einander und sind teilweise antagonistisch oder interferierend. Demnach können ÖSL einander verstärken oder abschwächen, was nicht lineare Wechselwirkungen nach sich zieht. Zwar können Einzel-ÖSL herausgegriffen werden, sie sind jedoch letztlich nur in der Summe relevant (vgl. Pinienkern-Paradoxon: World Bank et al. 2004: 18). Pinienkerne sind im Libanon Non-Timber-Forest-Products mit sehr hohem Marktwert. Umgelegt auf Erträge pro Hektar würde allein die Produktionsleistung (9600USD/ha/a) höher liegen als der ökonomische Gesamtwert (TEV) von Waldbeständen in jedem anderen Mittelmeerland, was nicht plausibel ist.

Jedoch können einzelne ÖSL nicht beliebig additiv zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden. Eine Kuh kann nicht zugleich gemolken und gegessen werden. Zu berücksichtigen ist, dass Ökosysteme volatil sind, also durch Extrem- und Elementarereignisse (Gradationen, „Katastrophen“ etc.) ihre Leistungen bzw. Leistungsfähigkeit sehr kurzfristig und durch Sukzessionen, Zu- und Abwandern von Arten oder evolutive Prozesse auch mittel- und langfristig verändern (können). Jedenfalls ist es schwierig und wahrscheinlich sogar theoretisch ausgeschlossen, die Komplexität eines Ökosystems in eine metrische Skala (wie etwa Geldwerte) zu übersetzen. Dies wäre jedoch notwendig, um die Leistungen handelbar und verhandelbar zu machen.

Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt wies Chee (2004: 549) auf die ernst zu nehmenden Beschränkungen hin, die sich aus der Komplexität und Ungewissheit von Ökosystemen für Zahlungen für ÖSL ergeben. Ebenfalls vor Jahren schon hat Robertson (2004: 364) die Erfahrungen mit Wetland mitigation banking als frustrierend beschrieben, weil die Variabilität der Ökosysteme und die Unsicherheiten in deren Erfassung zu groß sind, um im Bankwesen verwendet zu werden.

2.3 Negative Ökosystemleistungen – einäugig oder blauäugig?

Mit wenigen Ausnahmen (s.u.) gibt es kaum Versuche, auch negative ÖSL anzunehmen oder gar in einer Bilanzierung zu berücksichtigen. Dabei liegt es auf der Hand, dass ökosystembasierte Probleme, Katastrophen oder Krankheiten ökonomische Auswirkungen haben. Es ist eine „unausgesprochene Realität, dass uns die Natur manchmal umbringt“ (Dunn 2010: 555). Insektengradationen, Parasiten, Lästlinge, „Unkräuter“ oder Infektionen können ökonomisch weitreichende Auswirkungen haben.

Viele negative ÖSL sind bestens bekannt und ökonomisch umfassend untersucht. Die Überträgerin der Malaria beispielsweise, eine Anopheles-Mücke, benötigt zur Reproduktion Stillgewässer und macht Sümpfe zu sprichwörtlichen Brutstätten der Krankheit. Berthélemy & Thuilliez (2014) geben die Anzahl der Malaria-Toten mit 1,2 Mio. Menschen im Jahr an. Der Globale Malaria Action Plan ermittelt allein die jährlichen Kosten für die Eindämmung der Krankheit mit etwa 2,2 Milliarden USD. Somit sind die Kosten der Malaria für die Menschheit oder die jeweilige Region signifikant. In einer Zusammenstellung und Meta-Analyse von 39 Studien zu ÖSL von Feuchtgebieten (Woodward & Wui 2001) oder auch der umfassenden Erhebung der RAMSAR-Konvention (IEEP & Ramsar-Secretariat 2013) gibt es darauf aber keinen Hinweis.

Die ausschließliche Bezugnahme auf positive Leistungen ist jedoch unzulässig. So bilanziert kein ordentlicher Kaufmann. Jede korrekte Gewinn- und Verlustrechnung stellt Soll (negative Elemente) und Haben (positive Elemente) gegenüber. Umgelegt auf häufig angewandte Beispiele für ÖSL lässt sich diese Anforderung für alle genannten Typen von ÖSL formulieren, wie dies im Folgenden exemplarisch aufgeführt ist:

Versorgungsleistung: Wenn die Wildtiere eines Waldes zur Versorgungsleistung des Ökosystemsystems und damit als positive ÖSL gerechnet sind, müssten dieselben Wildtiere als negative ÖSL veranschlagt sein, sobald sie angrenzende Felder devastieren.

Regulierungsleistung: Wenn die Retention von Hochwässern eine Regulierungsleistung von Ökosystemen und damit eine positive ÖSL ist, wäre dieser nicht das Hochwasser selbst als negative ÖSL gegenüber zu stellen?

Kulturelle Leistung: Eine positive ÖSL ist begründet in einer nachgewiesenen Zahlungsbereitschaft von Touristen für das Vorhandensein von besonderen Blumen, Vögeln und intakten Ökosystemen. Wenn sich Touristen durch Moskitos, Giftschlangen, durch Tierkadaver oder Totholz in ihrem Urlaubsvergnügen beeinträchtigt sehen würden, ließe sich dies ökonomisch ebenso darstellen.

Es ist erstaunlich, wie konsequent und asymmetrisch negative ÖSL in der Literatur ausgeklammert sind. Deren Berücksichtigung wäre im Hinblick auf die angepeilten Anwendungen (Zahlungen, Bilanzierung, Trade-off etc.) unverzichtbar. Einen der wenigen Kontrapunkte setzen Plieninger et al. (2013: 119) unter Verweis auf Dunn (2010) sowie Lyytimaki & Sipila (2009).

Es ist zu vermuten, dass eine korrekte Bilanzierung positiver und negativer ÖSL, konsequent gedacht und angewandt, sehr rasch die Grenzen des marktorientierten Ansatzes sichtbar machen würde. Ein Sumpf ohne große Bedeutung für Produktion, Regulierung und Erholung aber mit einem von ihm ausgehenden Gesundheitsrisiko erbringt bessere ÖSL, wenn er trockengelegt und als Ackerland genutzt ist.

2.4 Zahlungen für Ökosystemleistungen – wer legt die Rechnung und wer zahlt sie?

(Transfer-)Zahlungen für ÖSL sind ein häufig diskutierter Finanzierungsansatz im Naturschutz, insbesondere in Schutzgebieten. Gemäß Wunder (2005, zitiert nach: Engel 2008: 664) beruht die Zahlung für ÖSL zunächst auf dem Prinzip Freiwilligkeit. Dabei bezahlen Käufer für eine gut definierte Umwelt-Leistung eine Abgeltung an einen Service-Provider. Dieser sorgt dafür, dass die Leistung des Ökosystems gesichert wird. Auf Seite der Käufer ist das Bild noch relativ klar. Engel et al. (2008: 666) nennen direkte Nutznießer von Leistungen (etwa Unterlieger an einem Wasserlauf), sehen meist aber öffentliche Institutionen, die im Namen der Nutznießer (Allgemeinheit) für die Leistungen bezahlen. Dies sind in der Regel regionale, nationale oder internationale Agenturen, Entwicklungsorganisationen, Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), Förderstellen sowie staatliche oder zwischenstaatliche Einrichtungen (World Bank et al. 2004).

Verkäuferseitig stellt sich die Frage nach dem Eigentümer oder Verfügungsberechtigten über eine ÖSL. Dies ist gleichermaßen eine praktische wie eine grundsätzliche Frage. Der Grundbesitzer ist nicht zwingend Eigentümer einer ÖSL, ebenso wenig ein Unternehmen, eine Verwaltungseinheit oder ein Nationalstaat. Gerade im lokalen Kontext sind Erzeuger und Nutzer von ÖSL oft identisch. Zudem werden wesentliche, jedenfalls viele nicht produktionsbezogene, ÖSL von Ökosystemen ohne menschliches Zutun erbracht, es gibt demnach keinen Service provider.

Corbera et al. (2009: 745) weisen darauf hin, dass ÖSL oft, aber nicht immer öffentliche Güter sind. Schwerlich können öffentliche Güter auf einem privaten Markt gehandelt werden. Man müsste allenfalls Nichtzahler vom Genuss der ÖSL ausschließen können. Bei ökonomisch attraktiven Zahlungen würden Marktmechanismen langfristig große Anbieter (Großgrundbesitzer, institutionelle Anleger, internationale Investoren) begünstigen, was eine Reihe von kontraintuitiven Wirkungen nach sich ziehen würde. So verweist TEEB_DE (2012: 16) darauf, dass die Implementierung von Kohlenstoff-Mechanismen (REDD, REDD plus) Erwartungen einer Wertsteigerung der betroffenen Wälder nach sich zieht und Landpreise spekulativ steigen, oft mit nachteiligen Wirkungen für die einheimische Bevölkerung und die Natur (Monokulturen). So weisen auch Farley & Costanza (2010) in der viel zitierten Heredia Declaration darauf hin, dass ÖSL marktlogisch zu einem Luxusgut werden können (2010: 2066).

2.5 Preisfindung – Perpetuierung und Verschärfung von Disparitäten?

Für die in Aussicht gestellte Verwendung der ÖSL als handlungsleitendes Instrument, etwa als Entscheidungshilfe, für Trade-off-Mechanismen oder gar für Planungsgrundlagen (sic!, vgl. TEEB 2013a) ist die konsistente Übertragung in Geldwerte ein entscheidender Schritt. TEEB_DE (2012: 54) stellt die Monetarisierung der ÖSL als Spitze einer Pyramide dar. Für die Monetarisierung stellt die Ökonomie etliche anerkannte Methoden zur Verfügung. Den diversen Verfahren (z.B. Produktionskosten, Vermeidungskosten, Wiederherstellungskosten, Alternativkosten, Zahlungsbereitschaft, Hedonic Pricing, Choice Analyse, Nutzen-Transfer etc.) liegen reale, simulierte oder angenommene Märkte zugrunde.

Der Markt für das überwiegend „herrenlose“ Leistungsangebot der Ökosysteme und die (diffuse) Nachfrage einer Gesellschaft wird in der Realität, etwa der Entwicklungszusammenarbeit, durch Forschung und Beratungsleistung künstlich hergestellt. So beschreiben Corbera et al. (2009) die erfolgreiche Umsetzung eines PES-Programmes in Mexiko. Kosoy & Corbera (2010: 1233) beziffern die Managementkosten dieses Programmes auf 40 % des Gesamtaufwands. Generell ist bekannt, dass beispielsweise einer Umsetzung von Kohlenstoff- oder Biodiversitätsmechanismen (REDD, REDDplus, ABS) oft komplizierte, jedenfalls aufwändige Bewertungs- und Eigentumsfragen entgegenstehen (z.B. Corbera et al. 2007). Dies erweist sich für eine spezialisierte Consultingwirtschaft als einträglich, lässt aber die Frage nach dem Gesamtnutzen dieser Instrumente aufkommen.

Es kann als Alltagswissen gelten, dass Preise durch viele Faktoren, etwa Konkurrenz am Markt, Kaufkraft oder Marketing, beeinflusst werden (können) und bestenfalls in Sonderfällen direkt mit der Qualität des Produkts oder der Dienstleistung korrelieren. In der Monetarisierung der ÖSL zieht dies eine Reihe von Problemen nach sich, wie die folgenden Beispiele illustrieren.

Die Produktion von ÖSL ist ortsgebunden. Die gleiche Leistung hat an unterschiedlichen Orten, je nach ökonomischem Kontext, einen unterschiedlichen monetären Wert. Manche Aspekte der globalen Umweltdiskussion könnten darauf hinauslaufen, dass ÖSL dort produziert werden, wo sie billig bereitgestellt werden können (schwache Volkswirtschaften).

Naturnahe Wirtschafts- und Lebensweisen benötigen ÖSL in besonderem Ausmaß. Für Bewohner(innen) urbaner Agglomerationen haben ÖSL im wesentlichen Freizeit- und Erholungswert. Im (groß-)städtischen Bereich kann der Produktions-, Versorgungs- und Regulierungsbedarf zum überwiegenden Teil technisch-industriell gedeckt werden. Im Gegenzug sind ÖSL für traditionelle, subsistenzwirtschaftliche Lebensweisen von zentraler Bedeutung und müssten nach Marktlogik hier besonders nachgefragt und teuer sein (periphere Regionen, ländliche Räume).

Die Kaufkraft von gesellschaftlichen Gruppen bestimmt den monetären Wert der ÖSL. Einzelne ÖSL sind für jeweils unterschiedliche Gruppen attraktiv. Beispielsweise können attraktive Wildtiere für ökonomisch gut gestellte Touristen eine wichtige und wertvolle ÖSL darstellen. Die Produktionsleistung im selben Ökosystem, relevant für die ansässige Bevölkerung, wird nach Marktlogik geringer zu bewerten sein. Dies könnte sich, konsequent argumentiert, gegen regionale Interessen wenden (ökonomisch schwache Regionen, marginalisierte Bevölkerungsgruppen).

Gemäß den angewandten ökonomischen Verfahren (s.o.) resultiert die monetäre Bewertung einer ÖSL aus der Bedeutung, welche gesellschaftliche Gruppen der jeweiligen ÖSL zumessen. Die Vorstellungen darüber sind jedoch in stetem Wandel und können zudem durch Kampagnen, Marketing, Lobbying und PR gezielt entwickelt und getrieben werden. Es ist nicht leicht abzuschätzen, welche ÖSL in den kommenden Jahren Konjunktur haben werden. Wenn man überhaupt von einem Markt für ÖSL sprechen kann, ist dieser ein Käufermarkt. Der Kunde (öffentliche Institutionen, internationale Institutionen, Länder des Nordens) legt Ziele, Prozeduren und wohl auch Preise (?) fest. Anbieter bräuchten allenfalls die Möglichkeit, ihre ÖSL zu verknappen, mehrere alternative Kunden zur Auswahl und viel Wissen um den (Welt-)Markt, um sich erfolgreich in ein Marktgeschehen einbringen zu können.

Daher schlussfolgern beispielsweise Kosoy & Corbera (2010: 1228), dass der gesamte Prozess der Bereitstellung, des Austausches und der Nutzung von ÖSL durch asymmetrische Machtverhältnisse charakterisiert ist und dass derartige Mechanismen eher dazu dienen, die wichtigen Anliegen einer globalen Umweltgerechtigkeit zu verschleiern (Kosoy & Corbera 2010: 1233).

3 Ausblick und Forschungsbedarf

In einer wirtschaftswissenschaftlichen Einordnung des Konzepts der ÖSL gibt es wenig Zweifel daran, dass im Wesentlichen neo-liberale (Robertson 2004, Robertson 2006) oder neo-klassische (Chee 2004, Gómez-Baggethun et al. 2010, TEEB 2013a) Wirtschaftstheorien zugrunde gelegt sind. Wiewohl vielfach revidiert und adaptiert, wurzeln diese Theorien ideengeschichtlich im 18. Jahrhundert. Es ist nicht unmittelbar einsichtig, warum und wie den Problemen einer komplexen, globalisierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts mit simpler Marktmechanik begegnet werden soll. Das ökonomische Konzept der ÖSL fokussiert auf das Spannungsfeld zwischen lokalem, nationalem und globalem Gemeinwohl (Commons) und vielfältigen Einzelinteressen. Ein gesellschaftlich sinnvoll erachteter Umgang mit Ressourcen soll als Bedarf formuliert und sich über Marktmechanismen quasi von selbst einstellen. Der bisherige Stand der Diskussion lässt jedoch wenig Hoffnung, dass eine Monetarisierung der ÖSL dies in absehbarer Zeit zu leisten vermag.

Es gibt empirische und theoretische Lücken zwischen den präzis-analytischen ökonometrischen Verfahren einerseits und den komplexen ökologischen und sozialen Realitäten andererseits.

Die angewandten ökonomischen Verfahren sind in Methode, Skalierung und Aussagekraft zu heterogen, um ÖSL konsistent, gemeinverständlich und damit marktfähig abzubilden.

Es gibt für die zentralen Komponenten dieses sogenannten Marktes (Leistung, Preis, Anbieter, Käufer) bislang kein überzeugendes Konzept. Ob sich der Ausgleich gegenläufiger gesellschaftlicher Interessen überhaupt über Märkte organisieren lässt, ist zudem fraglich.

Ohne Zweifel wird die Ökonomie der Ökosysteme und der Biodiversität auch weiterhin Wissenschaft und Praxis gleichermaßen beschäftigen. Aus Sicht einer kritischen Nachhaltigkeitsforschung wäre zunächst zu prüfen, ob mit dem Konzept monetarisierter ÖSL nicht doch ein Koloss auf einem tönernen Fundament errichtet wird. Folgende Fragen stehen im Raum:

Wie kann eine transparente und evidenzbasierte Bewertung für ÖSL entwickelt werden, die als Voraussetzung, Begleitung oder Substitut für monetarisierte ÖSL herangezogen werden kann?

Wie können gesellschaftliche Entscheidungsmechanismen im Umgang mit dem Gemeingut ÖSL aussehen, welche die Komplexität und Fluidität der natürlichen und sozialen Systeme berücksichtigen und dennoch nachvollziehbar sind (werden oder bleiben)?

Welche alternativen, neuen, allenfalls experimentellen Ansätze können seitens Ökonomie, insbesondere Umweltökonomie und Gemeinwohlökonomie, gefunden werden, um nicht monetarisierte ÖSL in mikro- und makroökonomischen Entscheidungen in verbesserter Form berücksichtigen zu können?

Diese Fragen stellen sich insbesondere im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit sowie in Schutzgebieten unterschiedlicher Kategorien. Entscheidungsträger(innen), Wissenschafter(innen) und Planer(innen) sollten sich diesen Fragen verstärkt widmen.

Dank

Für die Durchsicht und kritische Kommentierung meines Beitrages danke ich Heike Egner (AAU Klagenfurt), Michael Getzner (TU Wien) sowie Michael Huber und Christina Pichler-Koban (E.C.O. Institut für Ökologie, Klagenfurt).

Literatur

Chaudhary, S., McGregor, A., Houston, D., Chettri, N. (2015): The evolution of ecosystem services: A time series and discourse-centered analysis. Environmental Science & Policy 54, 25-34.

Corbera, E., Soberanis, C.G., Brown, K. (2009): Institutional dimensions of Payments for Ecosystem Services: An analysis of Mexico’s carbon forestry programme. Ecological economics 68, 743-761.

–, Kosoy, N., Martínez-Tuna, M. (2007): Equity implications of marketing ecosystem services in protected areas and rural communities: case studies from Meso-America. Global Environmental Change 17 (3-4), 365-380.

Costanzaa, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, S., Turner, R.K. (2014): Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change 26, 152-158.

Dunn, R.R. (2010): Global mapping of ecosystem disservices: the unspoken reality that nature sometimes kills us. Biotropica 42, 555-557.

Engel, S., Pagiola, S., Wunder, S. (2008): Designing payments for environmental services in theory and practice: An overview of the issues. Ecological Economics 65, 663-674.

Farley, J., Costanza, R. (2010): Payments for ecosystem services: From local to global. Ecological Economics 69, 2060-2068.

IEEP and Ramsar-Secretariat (2013): The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands – Executive Summary. Brusseles, Glands.

Kistenkas, F.H. (2014): Innovating European Nature Conservation Law by Introducing Ecosystem Services. GAIA 23 (2), 88-92.

Kosoy, N., Corbera, E. (2010): Payments for ecosystem services as commodity fetishism. Ecological Economics 69, 1228-1236.

Lyytimaki, J., Sipila, N. (2009): Hopping on one leg – the challenge of ecosystem disservices for urban green management. Urban Forestry & Urban Greening 8, 309-315.

Pagiola, S., Arcenas, A., Platais, G. (2005): Can Payments for Environmental Services Help Reduce Poverty? An Exploration of the Issues and the Evidence to Date from Latin America. World Development 33 (2), 237-253.

Plieninger, T., Dijks, S., Oteros-Rozas, E., Bieling, C. (2013): Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at community level. Land Use Policy 33, 118-129.

Robertson, M.M. (2004): The neoliberalization of ecosystem services: wetland mitigation banking and problems in environmental governance. Geoforum 35, 361-373.

TEEB_DE – Naturkapital Deutschland (2012): Der Wert der Natur für Wirtschaft und Gesellschaft – eine Einführung. ifuplan, München; Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig; Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

TEEB (2010): The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and economic foundations. Earthscan, Londo:.

– (2013a): The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Guidance Manual for TEEB Country Studies. United Nations Environment Programme.

– (2013b): The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Valuation database – manual. United Nations Environment Programme.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.