Das Konzept der Eh da-Flächen

Abstracts

In offenen Agrarlandschaften und im Siedlungsbereich gibt es eine große Zahl von Flächen, die für eine ökologische Optimierung geeignet sind. Für die Summe der weg- und straßenbegleitenden Flächen, Bahn- und Gewässerdämme, Verkehrsinseln und unterschiedlichen Gemeindegrünflächen wurde der Begriff „Eh da-Flächen“ gewählt.

Nach Geodatenanalysen machen diese Flächen einen bedeutenden Anteil innerhalb deutscher Landschaften mit klaren regionalen Unterschieden aus. Angesichts steigenden Flächenbedarfs seitens der Hauptakteure Landwirtschaft, Siedlungsbau und Naturschutz empfiehlt sich, diesen Flächen verstärkt Beachtung zukommen zu lassen, und zwar nicht nur als Einzelflächen, sondern besonders im Biotopverbund.

Um die Schutzziele zu begründen, wurde in aktuellen „Eh da-Projekten“ auf Bienen fokussiert, die Nist- und Trachtbiotope benötigen. Für die Durchführung empfiehlt sich u.a. die Gemeindeebene, wie an einem Fallbeispiel gezeigt wird. Ein Eh da-Projekt besteht aus verschiedenen Phasen, bei denen Planung und Kommunikation Kernelemente sind.

The “Eh da”-concept: Towards greater biodiversity in agricultural landscapes and settlement areas

There is a variety of areas in open agricultural landscapes and settlement areas that are suitable for ecological optimisation. “Eh da” is a southern German idiom meaning something like “available anyway” or “at hand, but unplanned”. Accordingly, the term “Eh da-areas” refers to the total sum of areas along paths, traffic ways and watercourses, railway embankments, traffic islands and the various municipal green spaces. According to geodata analyses these areas account for a significant share of German landscapes, albeit with marked regional differences. Given the increasing demand for agriculture land, housing development and nature conservation we would be well-advised to pay more attention to “Eh da”-sites, both in terms of isolated plots and in the context of biotope connectivity. Current “Eh da”-projects focus on bees as protection targets which need breeding and foraging habitats. As illustrated by a case study, local communities would qualify as organising institutions. “Eh da”-projects consist of different phases, with planning and communication being core elements.

- Veröffentlicht am

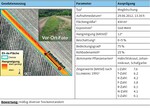

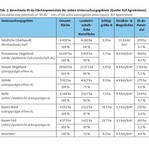

Exemplary comparison to generate data from geodata analyses and field mapping. Spatial base data: Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo RLP). Illustration: RLP AgroScience. 1geodata analysis, ²field mapping.

1 Einleitung

Der Rückgang biologischer Vielfalt in Agrarlandschaften ist bei vielen Organismen belegt und aus ökologischen wie ökonomischen Gründen kritisch zu bewerten (z.B. UBA 2015). Der Erhalt der Biodiversität ist Kernthema des Naturschutzes und hat wichtige ökonomische Implikationen, z.B. Stabilisierung eines leistungsfähigen Naturhaushalts mit „ökologischen Dienstleistungen“ (DESTATIS 2014).

Diese Feststellung erscheint trivial und allgemein anerkannt, keineswegs trivial ist aber die Antwort auf die Frage, was denn zu tun sei, um den Verlust biologischer Vielfalt aufzuhalten und wenn möglich sogar umzukehren (z.B. BfN 2015, Heissenhuber et al. 2015). Konzeptionelle und politische Fragen spielen hier eine zentrale Rolle (z.B. Jessel 1998, Paarlberg 2013), und über diese besteht keineswegs Konsens:

Kann auf Produktivität zu Gunsten des Erhalts von biologischer Vielfalt verzichtet werden?

Lassen sich hohe Produktivität und der Schutz biologischer Vielfalt vereinbaren?

Sind traditionelle oder historische Bewirtschaftungsweisen ein Weg in die Zukunft?

Das Eh da-Konzept ist unabhängig davon, welche Position man zu diesen „großen Fragen“ vertritt. Es ist handlungsorientiert und geht davon aus, dass der Erhalt biologischer Vielfalt untrennbar mit dem Vorhandensein von Flächen und einem gezielten Flächenmanagement verbunden ist. Und „Fläche“ ist ein Gut, um das derzeit sowohl global wie auch in vielen Regionen Deutschlands Konkurrenz herrscht – Siedlungsbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Tourismus beanspruchen Fläche. Es ist deshalb ein dringendes Gebot, zur Verfügung stehende Flächenressourcen möglichst effizient zu nutzen. Das Eh da-Konzept greift hier ein. Es zielt darauf, vorhandene Flächenressourcen in offenen Agrarlandschaften und im Siedlungsbereich in einem integrierten Kontext für ökologische Optimierung verstärkt zu nutzen. Dieser Ansatz ist keineswegs grundsätzlich neu (z.B. Jedicke 1994, Röser 1988), aber angesichts der angesprochenen Aktualität des Themas „Flächenkonkurrenz“ zunehmend bedeutsam. Das Eh da-Konzept ist deshalb auch in der Biodiversitätsstrategie für Rheinland-Pfalz aufgenommen worden (MULEWF 2015).

2 Prinzipien des Eh da-Konzepts

„Eh da“ ist ein salopper süddeutscher Ausdruck – etwas, das ohnehin vorhanden ist, ohne dass eine konkrete Aufgabe zugeteilt wäre. Was sind demnach Eh da-Flächen im hier verwendeten Sinn?

Eh da-Flächen sind Offenlandflächen in Agrarlandschaften mit ihren Siedlungsbereichen, die weder einer landwirtschaftlichen noch einer gezielten naturschutzfachlichen Nutzung unterliegen.

Solche Flächen gibt es fast überall. Straßenböschungen, Verkehrsinseln, Bahndämme, Wegränder, gemeindeeigene Grünflächen sind Beispiele für Eh da-Flächen. Die meisten Eh da-Flächen verlaufen longitudinal – vor allem verkehrswegbegleitende Flächen –, manche sind kompakt. Der häufig verwendete Begriff „Kleinflächen“ ist insofern nicht immer zutreffend, als die Flächen zwar häufig schmal sind, wegen ihrer Länge aber insgesamt große Flächenanteile einnehmen können (Deubert et al. 2014). Typische Eh da-Flächen werden zwar nicht gezielt ökonomisch beansprucht, sind aber keineswegs frei von Funktionen, wie z.B. durch Erosionsschutz bei verkehrswegbegleitenden Flächen. Entgehen diese Flächen vielleicht unserer Aufmerksamkeit, weil wir sie wegen ihrer Omnipräsenz selbstverständlich als Teil von Landschafts- und Ortsbildern wahrnehmen?

Das Eh da-Konzept zielt nicht primär auf Einzelflächen, sondern auf die Gesamtheit der Flächen in einer regionalen Einheit, z.B. in einer Gemeinde, die im Verbund betrachtet werden. Dies ist wegen der oft longitudinalen Ausrichtung der Flächen naheliegend. Die Berücksichtigung der räumlichen Vernetzung verschiedener Lebensraumtypen ist ein Kernelement des hier vorgestellten Konzepts. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass Eh da-Projekte sowohl isoliert (d.h. ausschließlich bezogen auf Eh da-Flächen) wie auch integriert (d.h. eingebunden in übergeordnete Landschafts- und Biotopverbundprojekte) durchgeführt werden können. Damit hat das Eh da-Konzept im hier vorgestellten Sinn den Anspruch, über raumzeitlich isolierte Maßnahmen hinauszugehen, wie etwa die Anlage einer blütenreichen Wiese oder eines Fortpflanzungsbiotops einer bestimmten Tierart.

Eh da-Projekte basieren auf freiwilliger Beteiligung. Sie sind nicht an rechtliche Vorgaben gebunden, sondern an eingängige und anerkannte ökologische und ökonomische Faktoren: am Beispiel des Schutzziels „Bienen“ etwa an die ökologische und ökonomische Bedeutung der Blütenbestäubung ebenso wie die Notwendigkeit des Schutzes vieler rückläufiger Wildbienenarten.

Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Eh da-Projekte sind nicht als Ersatz für Naturschutzkonzepte gedacht. Sie können eine wichtige Ergänzung sein, indem sie vorhandene Lebensräume [u.a. Naturschutzbrachen nach Berger & Pfeffer (2011), Gärten, vorhandene ausgewiesene Schutzgebiete] verbinden oder zusätzliche Ressourcen bieten, die bisher nicht oder ungenügend vorhanden sind.

3 Geodatenbasierte Landschaftsanalysen

Hier wird die Bedeutung von Geographischen Informationssystemen (GIS) als Planungsinstrument und für die Potenzialbestimmung von Eh da-Flächen in Deutschland und für die konkrete Projektebene dargelegt.

3.1 GIS als Planungsinstrument in Eh da-Projekten

Mit der Verwendung von digitalen Luftbild-, Gelände-, Landnutzungs- und Katasterdaten sowie GIS als Analysewerkzeug können potenzielle Eh da-Flächen teilautomatisiert detektiert, lokalisiert und quantifiziert werden. Die unerlässlichen Vor-Ort-Begehungen lassen sich so gezielt planen. Daneben lassen sich mit weiterführenden Geodatenanalysen qualitative Aussagen über die Flächenbeschaffenheit treffen, beispielsweise Struktur- und Reliefparameter wie aufragende Vegetation, Hangneigung, Exposition, Sonneneinstrahlung, Reliefposition (z.B. Wilson & Gallant 2000), Chlorophyllgehalt oder Grad der Verinselung bzw. Vernetzung (z.B. Stein et al. 2014). Abb. 1 zeigt an einem Fallbeispiel den Vergleich einer GIS-Analyse und der Vor-Ort-Situation. Diese Parameter stellen den Landschaftsbezug her, ermöglichen Distanz- und Vernetzungsanalysen (vgl. Abb. 7).

Die Integration der erhobenen Geodaten in bestehende Infrastrukturen, insbesondere in kommunale GIS-Anwendungen, erlaubt eine transparente Dokumentation für die Projektplanung. Auf der Basis der Geodaten wurden in mehreren Kommunen interne wie auch öffentliche interaktive WebGIS-Anwendungen und native Apps für stationäre oder mobile Endgeräte zur Koordinierung und Bürgerbeteiligung eingerichtet. Wie das Beispiel des auf Basis von ArcGIS Online umgesetzte WebGIS in Abb. 2 zeigt, kann damit eine Plattform (intern oder öffentlich) bereitgestellt werden, die beispielsweise von involvierten Eh da-Akteuren editiert oder von interessierten Bürgern eingesehen werden kann.

3.2 Das Eh da-Flächenpotenzial in Deutschland

Das Eh da-Flächenpotenzial Deutschlands wurde von Deubert et al. (2014) untersucht. Dabei wurden folgende amtliche und frei verfügbare Geodaten berücksichtigt, die größtenteils bundesweit harmonisiert vorliegen und stets aktualisiert werden:

Die Flächenerfassung erfolgte anhand einer automatisierten geodatenbasierten Methode mit Hilfe einer standardisierten und mit der Skriptsprache „Python“ entwickelten Prozesskette. Dabei wurden zunächst die Landnutzungskategorien aus ALKIS herangezogen, um einerseits unmittelbar definitionsgemäße Ausschlussflächen (Restriktionsflächen) und andererseits geeignete Kategorien für potenzielle Eh da-Flächen (Potenzialflächen) entnehmen zu können. Viele Kategorien, die für die Eh da-Potenzialflächen verwendet werden, enthalten versiegelte Flächenanteile (beispielsweise umfasst die ALKIS-Kategorie „Straßenverkehr“ den Straßenkörper sowie benachbarte Saumstreifen).

Neben ALKIS wurde der aus den Infrarotluftbildern berechnete Vegetationsindex „NDVI“ (Normalized Differenced Vegetation Index) herangezogen. Durch die Schwellwertabfrage des NDVI (bei 0,2 Indexpunkten) können vegetationsbedeckte von vegetationsfreien Flächen unterschieden werden.

Die der Erfassung von Eh da-Flächen zugrundeliegende Methode ist die räumliche Verschneidung der ausgewählten ALKIS-Kategorien mit den aus dem NDVI klassifizierten vegetationsbedeckten Flächen (Lang & Blaschke 2007). Damit wurden für die Eh da-Potenzialflächenbestimmung versiegelte Flächenanteile exkludiert (vgl. Abb. 3).

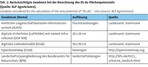

Um Artefakte auszuschließen, die sich aus der Verschneidung ergeben können, wurde in die automatisierte Prozesskette der Erfassungsmethode ein Flächengrößenminimum von 5m² implementiert. Damit wurde die Berechnung des Eh da-Flächenpotenzials in Deutschland für sieben Untersuchungsgebiete innerhalb unterschiedlich strukturierter Landschaftstypen (BfN 2011) durchgeführt (vgl. Tab. 2): Söhlde und Holle (Niedersachsen, bei Hannover), Nauen Nord und Nauen Süd (Brandenburg), Alzeyer Hügelland, Nördliche Oberhaardt im Oberrheingraben und Pirmasenser Hügelland (alle Rheinland-Pfalz).

Auf Grundlage der aus der OpenStreetMap berechneten Verkehrswegedichte und der Landschaftstypengliederung des BfN wurde eine Extrapolation auf die Fläche Deutschlands zur Abschätzung des gesamten Eh da-Flächenpotentials durchgeführt (vgl. Tab. 3). Das Eh da-Flächenpotenzial von 10221km² hat einen Anteil von rund 3 % an der gesamten Bodenfläche Deutschlands. Da rund ein Drittel Deutschlands mit Wald bedeckt ist, liegt der numerische Anteil des Eh da-Potenzials (Eh da-Flächen sind definitionsgemäß Offenland) auf der nicht waldbedeckten Fläche mit ca. 4,4 % deutlich höher.

Durch Flächenbegehungen wurde die dargestellte geodatenbasierte Erfassungsmethode validiert, wobei sich eine Übereinstimmung von ca. 90 % ergab. Dabei verlaufen die amtlichen Grenzen von Verkehrswegen (aus ALKIS) tendenziell zu Ungunsten des Verkehrswegesaums, so dass in der Realität breitere Verkehrsbegleitsäume und damit höhere Eh da-Potenziale zu erwarten sind, als mit Hilfe der geodatenbasierten Methode berechnet wurden (Deubert et al. 2014).

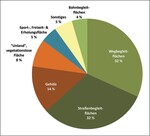

Welche Flächenkategorien lassen sich bei dieser Analyse unterscheiden? Weg- und Straßenbegleitflächen stellen mit ca. 60 % den größten Anteil der Eh da-Flächen dar, gefolgt von den aus ALKIS übernommenen Landnutzungsklassen „Gehölz“ mit 14 % (keine Landwirtschaftsfläche, auch im Siedlungsbereich, teilweise mit holzartigem Bewuchs; kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Cross Compliance-förderfähiges Landschaftselement und damit keine potenzielle Eh da-Fläche sein) und „Unland“ mit 8 % (vgl. Abb. 4 & AdV 2015). Angesichts des hohen Anteils an Straßen- und Wegbegleitflächen ergibt sich erwartungsgemäß eine signifikante Korrelation zwischen dem regionalen Eh da-Anteil und der Dichte des Straßen- und Wegenetzes (ebd.).

Diese Analyse des Eh da-Flächenpotenzials in Deutschland ergibt zweierlei: Insgesamt ist das Potenzial für Flächen, auf denen Eh da-Maßnahmen durchgeführt werden können, hoch. Die Frage, ob Eh da-Flächen einen relevanten Flächenanteil ausmachen, lässt sich – bei allen Unschärfen, die ein inhärentes Element der Flächenanalyse sind – klar beantworten: Aus rein quantitativer Sicht sind Eh da-Flächen ein beachtenswerter Flächenanteil. Außerdem ist eine regional unterschiedliche Verteilung festzustellen, was unter anderem durch die Verkehrswegedichte, die Reliefeigenschaften des Geländes und die politisch und historisch geprägte Landschaftsstruktur bedingt ist und die Notwendigkeit lokaler Planung unterstreicht.

4 Bienen als Schutzziele

Ein Eh da-Projekt bedarf der Definition von Schutzzielen. Eh da-Flächen sind vor allem für Organismen relevant, die kleinräumige, anthropogen geprägte Lebensräume besiedeln, wie auch für solche, für die Eh da-Flächen Teillebensräume darstellen, z.B. für wandernde Tierarten.

4.1 Warum Bienen?

Wildbienen sind Indikatororganismen für ökosystemare Vielfalt (z.B. Blaauw et al. 2014, Schindler et al. 2013, Westrich 2014). Wildbienenförderung betrifft damit eine Vielfalt an landschaftlichen Strukturen und Lebensräumen, die indirekt auch für andere Tier- und Pflanzenarten relevant sind. Die Honigbiene gilt als unspezifischer Blütenbestäuber und benötigt eine möglichst ganzjährige Blütenverfügbarkeit, die auch für andere Pollinatoren von Bedeutung ist.

Derzeit durchgeführte Eh da-Projekte fokussieren auf den Schutz von Bienen. Viele Wildbienenarten sind stark rückläufig (z.B. Zurbuchen & Müller 2012). Während bei Honigbienen die Reproduktion in den Händen der Imkerei liegt und als flächenbezogener Mangelparameter vor allem die „Trachtlücke“ im Sommer zu nennen ist, d.h. Knappheit an Blütenpflanzen nach den Blüteperioden von Raps und Obst, sind die Biotopanforderungen von Wildbienen weitaus komplexer (Csenicsics et al. 2014, Westrich 2014). Viele Wildbienen – es kommen in Deutschland ca. 560 Arten vor – haben hochspezialisierte Anforderungen an Nisthabitate oder Nahrungsquellen (z.B. spezialisiert auf nur eine Trachtpflanze). Gemeinsam ist allen Wildbienen der Bedarf an kombinierten Lebensräumen, also der räumlichen Nähe von Brut- und Trachthabitaten. Dies sind als Trachtbiotope in der Regel blühende Wiesen, Blühstreifen und -flächen, als Brutbiotope meist sonnenexponierte ebene und vertikale Rohbodenflächen, Ruderalflächen, Busch- und Gehölzsäume, Bäume (mit Alt- und Totholzanteil), Totholz (einschließlich Holzlagerstätten), Lesesteinhaufen und alte Mauern. Bienenhotels können bestimmte Wildbienenarten fördern. Brut- und Trachtbiotope sollten aufgrund geringerer Sammelflugdistanzen nahe zusammenliegen, was die Fortpflanzungsrate der Bienen fördert; als Planungsbasis wurde hierbei von einer Maximaldistanz von 300m ausgegangen (z.B. Pfiffner & Müller 2014, Zurbuchen et al. 2010). Bei der Honigbiene wurden als Planungsbasis deutlich höhere Sammelflugdistanzen (bis 3km) angenommen.

4.2 Studie zur Relevanz von Eh da-Flächen für Wildbienen

Begleitend zu der in Abschnitt 3.2 erläuterten Studie zur Ermittlung des Eh da-Potenzials wurde 2013 in denselben rheinland-pfälzischen Landschaftstypen (Pirmasenser Hügelland, Nördliche Oberhaardt und Alzeyer Hügelland, vgl. Tab. 2) eine Studie zur Relevanz von Eh da-Flächen für Wildbienen durchgeführt. Insgesamt wurden 195 Wildbienenarten (37 % der in RLP vorkommenden Arten) nachgewiesen (Lückmann et al. 2014). Von allen untersuchten Flächen wurde etwa jede vierte (28 %) als „sehr gut“ oder „gut“ geeignet für Wildbienen bewertet. Als Bewertungsbasis wurden Gesamtartenzahlen, Abundanzen, Ökologie der Arten (Anteil oligo- und polylektischer Arten) sowie die Habitatausstattung herangezogen (Lückmann et al. 2014, Schmid-Egger 1997). Insgesamt bestätigt die Studie die bekannte Präferenz von Wildbienen für besonnte, trockenwarme Lebensräume in kleinstrukturierten Umgebungen; windgeschütztes, warmes Kleinklima; hohen Anteil attraktiver Pollenquellen in den Flächen oder in unmittelbarer Nähe; Rohbodenbiotope, Totholz, trockene vorjährige Stängel in der Umgebung, wenig Beeinträchtigung durch angrenzende Nutzung oder Befahren mit schweren Maschinen. Die Studie belegt die Bedeutung von Eh da-Flächen für Wildbienen, aber auch, dass viele Flächen Aufwertungspotenzial haben.

5 Implementierung von Eh da-Projekten

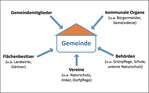

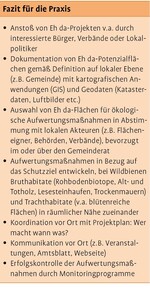

Die Durchführung von Eh da-Projekten in größeren räumlichen Einheiten (Gemeindeebene oder übergeordnete Verwaltungsebenen bzw. Gebietskörperschaften) bedarf eines koordinierten Ablaufs (Schmid-Egger et al. 2015):

Die Initiative für ein Eh da-Projekt kann von unterschiedlichen Personen(kreisen) ausgehen. Dies können ein oder wenige Bürger einer Gemeinde sein, ein Mitglied des Gemeinderats, der örtliche Imkerverein, ein Naturschutzverband oder der Bürgermeister.

Der erste Schritt zur Projektimplementierung sollte die Einbindung entscheidungsbefugter kommunaler Organe (v.a. Gemeinderat und Bürgermeister) sein.

Die Vorauswahl der Flächen mittels Geodaten („Eh da-Potenzialflächen“) wird auf dieser Ebene und im Kontakt vor allem mit Flächeneignern durchgeführt.

Danach finden Begehungen zur Festlegung geeigneter Maßnahmenflächen aus der Gesamtheit der Potenzialflächen statt (u.a. mit Flächeneigner, Fachexperten).

Vor Projektbeginn muss in einem Projektplan festgelegt werden, welche Maßnahmen wo durchgeführt werden, welche Personen oder Institutionen einbezogen werden, wie sich die Zeitachse darstellt und welche Ressourcen (Geld, Expertise) nötig und vorhanden sind.

Die Befolgung des Projektplans bedarf üblicherweise eines für den Gesamtablauf Zuständigen (eine Person oder Institution).

Kommunikation ist im Vorfeld und Projektverlauf essenziell, weil eine Eh da-Initiative das Aussehen von Flächen in der Gemeinde ändert. Zur Erläuterung der Projektziele können Infotafeln und „Bienenhotels“ dienen, die Grundzüge der Wildbienenökologie darstellen und an denen sich Bienen beobachten lassen. Weitere Elemente der Kommunikation sind Exkursionen, Vorträge oder Beiträge im örtlichen Amtsblatt. Für die lokale Kommunikation empfehlen sich nach den bisherigen Erfahrungen folgende Themenschwerpunkte:

Bienen, auch Wildbienen, sind populäre Tiere („charismatic species“, z.B. Fortel et al. 2014). Sie sind im eigenen Garten zu sehen und machen viele Menschen neugierig. Auch wenn nicht immer die Expertise vor Ort vorhanden ist, um das lokale Arteninventar zu erfassen, ist vor Projektbeginn ein Bienenmonitoring empfehlenswert, auf dessen Grundlage die Lebensweise ausgewählter Arten dargestellt werden kann.

Vielen Gemeinden kommt der Gedanke einer ökologischen Aufwertung von Alltagsflächen entgegen. Das haben Exponate zu Eh da-Flächen auf der Landesgartenschau Landau (LGS) 2015 gezeigt, was zur Interessensbekundung von über 30 Gemeinden während der LGS geführt hat.

Die Frage nach Ressourcen stellt sich vor jedem Projekt. Diese sind vor allem Flächen, Geld und Zeit (etwa die der lokalen Entscheidungsträger, des durchführenden Bauhofs oder der beteiligten Experten). Diese werden in einem Projektplan (s. Abschnitt 6) festgelegt.

Es empfiehlt sich, auch kritische Themen im Vorfeld anzusprechen: Können Eh da-Flächen auch unerwünschte Tiere und Pflanzen fördern, z.B. Unkräuter oder Blattläuse, die sich in Felder oder Gärten verbreiten können? Gibt es Widerstände gegen „unordentliche“ Flächen in der Gemeinde?

6 Fallstudie: Das Eh da-Projekt in Bornheim

Am Beispiel der Gemeinde Bornheim bei Landau in der Pfalz wird hier ein derzeit laufendes Eh da-Projekt skizziert. Voraussetzung dafür war „Grünes Licht“ des Gemeinderats. Hier bestätigte sich eine Erfahrung, die an Eh da-Initiativen beteiligte Experten regelmäßig machen: Das Konzept findet schnell Zustimmung im Gemeinderat. In mehreren Vor-Ort-Begehungen mit Wildbienenexperten, Gemeindemitgliedern und Flächenbesitzern wurden ortspezifische Maßnahmen zur Förderung der Wildbienen festgelegt. Dabei wurde auf den Erhalt der vorhandenen Brut- und Trachtbiotope Wert gelegt sowie ergänzende Maßnahmen eingeplant.

Wie erwähnt, wurde zu Projektbeginn ein Projektplan erstellt. Dieser stützt sich auf die geodatenbasierte Detektion von Eh da-Potenzialflächen. In Bornheim liegt ein über die gesamte Gemarkung (340 ha) verteiltes Eh da-Potenzial von 11ha bzw. 3,2 % vor (Deubert & Trapp 2015). Diese Potenzialkarte diente als Grundlage für die Auswahl der Maßnahmenflächen (vgl. Abb. 6).

Im Jahr 2014 wurde in Bornheim eine Wildbienenerfassung auf vier Standorten durchgeführt, die auf Basis der Potenzialkarte und Vor-Ort-Begehungen ausgewählt wurden. Dabei wurden insgesamt 127 Wildbienenarten nachgewiesen (Lückmann & Burger 2014). Vor allem vertikale und horizontale vegetationsfreie oder -arme Flächen waren von vielen Arten, oft in individuenreichen Kolonien, besiedelt. Bei vielen neben den Brutbiotopen liegenden Trachtbiotopen handelt es sich ebenfalls um Eh da-Flächen. Darauf aufbauend wurde im Dialog mit allen Beteiligten ein Maßnahmenkatalog als Kernelement des Projektplans erstellt (vgl. Tab. 4). Er ist keineswegs das Maximum dessen, was aus Sicht des Wildbienenschutzes erstrebenswert oder auch grundsätzlich machbar wäre, er stellt aber zusammen, was mit den vorhandenen Ressourcen und der Unterstützung der Flächenbesitzer umzusetzen war – das Prinzip der Freiwilligkeit ist, wie erwähnt, ein Kernelement des Eh da-Gedankens.

Die erweiterte Flächenanalyse mit GIS (vgl. Abb. 7) visualisiert die vorhandenen Wildbienenhabitate (Brut- und Trachthabitate mit potenziellen Sammelradien) der vier ausgewählten Standorte in Bornheim und veranschaulicht, dass ein Eh da-Projekt nicht nur Flächen betrifft, auf denen unmittelbar Maßnahmen durchgeführt werden, sondern im Sinn des Konzepts der kombinierten Lebensräume auch Tracht- und Sammelbiotope im Einzugsbereich der Maßnahmenflächen berücksichtigt.

Rückblickend lässt sich die Frage nach den aufgewendeten Ressourcen einschätzen. Zeitintensiv waren gemeindespezifische Planungen und örtliche Flächenbegehungen. Das von Experten durchgeführte Wildbienenmonitoring (an mehreren übers Jahr verteilten Terminen) war der höchste Kostenanteil. Daneben verursachen Neuanlagen wie Blühsaatmischungen oder Bienenhotels Kosten: Mehrjähriges regional-zertifiziertes Saatgut ist ab 20 €/kg (bei ca. 10 kg/ha) erhältlich, geeignete Bienenhotels ab 300 €. Nach der Aussage des Ortsbürgermeisters konnten die flächenspezifisch angepassten Maßnahmen auf Eh da-Flächen des örtlichen Bauhofs in bestehende kommunale Grünpflegepläne integriert werden und Pflegemaßnahmen (z.B. abgestimmte Staffelmahden) kostenneutral durchgeführt werden.

7 Diskussion

Sind Eh da-Flächen im hier definierten Sinn eine unterschätzte Flächenkategorie, was ihre Potenziale zur Förderung der Biodiversität betrifft? Eh da-Flächen haben relevante Gesamtanteile (bei deutlich regionalen Unterschieden) an Agrarlandschaften in Deutschland und stellen wichtige vernetzende Strukturen in Landschaften dar. Dies spricht dafür, Eh da-Flächen verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken. Das gilt bei der Durchführung eigenständiger Eh da-Projekte wie auch bei der Einbindung in übergeordnete Landschafts- oder Biotopplanungsprojekte.

Eh da-Projekte basieren auf Freiwilligkeit. Warum sollte eine Kommune ein Projekt durchführen, das keinen unmittelbar erkennbaren Nutzen für sie hat, z.B. Anrechenbarkeit der Flächen als Ausgleichsflächen, und bei dem kein Rechtsanspruch für die ökologische Aufwertung der Flächen besteht? Die bemerkenswerte – und keineswegs selbstverständliche – bisherige Erfahrung der Eh da-Initiative ist, dass sich trotz dieses scheinbaren Defizits viele Gemeinden beteiligen. Dabei ist der Begriff des „Nutzens“ vielschichtig. Für Bienenschutz gibt es nennenswerte Gründe: die ökologische Dienstleistung der Blütenbestäubung (für Landwirte und Gärtner), zusätzliche Trachtquellen (für Imker), Biotop- und Artenschutz sowie die Bestäubung von Wildpflanzen (für Naturschutz). Die Kommune hat Vorteile, wenn Schulen einbezogen werden, Politiker ein ökologisches Thema einbinden, Blühflächen das Lebensumfeld für Einwohner attraktiver machen und die Presse das Thema aufgreifen kann.

Das Prinzip der Freiwilligkeit führt aber auch zu Begrenzungen, vor allem, da in der Regel nicht alle identifizierten Eh da-Potenzialflächen für Projekte zur Verfügung gestellt werden. Das kann unterschiedliche Gründe haben: Manche Flächen, die gemäß der Geodatenanalyse Eh da-Flächen sind, werden „gewohnheitsgemäß genutzt“, sei es als Wegfläche, privater Vorgarten, Wirtschafts- oder Landwirtschaftsfläche. Ein häufig wiederkehrendes Thema ist, dass Eh da-Flächen auch von Arten mit hohem Schutzstatus besiedelt werden und deshalb dauerhafte Nutzungseinschränkungen drohen können (in Bornheim wurde deshalb auf Maßnahmen bei einer stillgelegten Bahntrasse verzichtet, die von Mauereidechsen (Podarcis muralis) besiedelt ist). Auf Dämme und Böschungen an Bahn und Flüssen haben i.d.R. weder Privateigner noch Kommunen Zugriff. Schließlich ist festzustellen, dass es Flächeneigner gibt, die sich aus diversen Gründen nicht an Eh da-Projekten beteiligen. Insgesamt hat das Prinzip der Freiwilligkeit also Pro und Kontra. Dabei sollte nicht unterschätzt werden, dass erfahrungsgemäß eine vom Gemeinderat ins Leben gerufene und befürwortete Initiative die Bereitschaft der Flächeneigner zur Beteiligung an einem Projekt deutlich steigert.

Wie bei jeder Initiative sind die Kosten ein wesentliches Kriterium, das bei Eh da-Projekten sehr flexibel gestaltet werden kann: Kostenintensiv sind beispielsweise Wildbienenhotels, die Aussaat von regionalem Saatgut (v.a. mit Saatbettvorbereitung) sowie Monitoringprogramme. Im Gegensatz dazu können amtliche Geodaten in den meisten Bundesländern kostenfrei von den Kommunen abgerufen werden und die Maßnahmen zur Flächenbearbeitung (Entfernung von Gebüsch, Rohbodenpflege usw.) lassen sich oft ohne großen Aufwand im Flächenpflegeplan der Gemeinde durch den Bauhof einplanen. Auf die vielseitige Verwendbarkeit der Geodaten wurde hingewiesen: WebGIS-Anwendungen stellen eine wesentliche Grundlage für partizipative Flächenplanungen sowie für transparente Kommunikation vor Ort dar. Die Ressource „Fachwissen“ (u.a. über Flächenkartierung, Bienenvorkommen, Lebensraumansprüche oder Fördermöglichkeiten) ist sehr von lokalen Gegebenheiten abhängig. Diese Kompetenz kann zugekauft werden oder, je nach Gemeinde, ganz oder teilweise von freiwilligen Fachexperten etwa in Naturschutzverbänden abgedeckt werden.

Eh da-Flächen sind von menschlicher Bearbeitung geprägt und Einflüssen von Nachbarflächen unterworfen. Wie weit die Förderung der strukturellen Landschaftsvielfalt durch Managementmaßnahmen biologische Vielfalt erhöht, hängt in hohem Maße von verschiedenen Eigenschaften der umgebenden Landschaft ab (z.B. Kirmer et al. 2012, Tscharntke et al. 2005). Hierbei gibt es mehrere Themen, die stets aufgegriffen werden und deren Adressierung im Vorfeld eines Projekts empfohlen wird:

Der Einfluss von Verkehrswegen auf Bienen ist komplex. Zum einen verhalten sich Bienen artspezifisch, zum anderen sind die Effekte von Straßen unterschiedlich (Zusammenfassung in Zurbuchen et al. 2012). Bei verschiedenen Bienenarten ist beschrieben, dass sie Straßen ungern überfliegen, was aus einer Segmentierung der Landschaft resultiert. Fraglos kommt es zu „Verkehrsopfern“ durch den Straßenverkehr, vor allem Hummelköniginnen im Frühjahr werden genannt. Allerdings zeigt der Erfolg der Stadtimkerei, dass Straßenverkehr und Bienen durchaus vereinbar sind (Kohfink 2010). Daneben gibt es Daten, welche die positive Bedeutung von verkehrswegebegleitenden Flächen für Wildbienen belegen. Artenreichtum und Blütendichte von Trachtpflanzen sowie die Verfügbarkeit von Rohboden waren signifikante Einflussfaktoren auf die Wildbienendichte, Verkehr und Straßenbreite nicht (Hopwood 2008). Eine fachlich begründete generelle Begrenzung für das Eh da-Flächenmanagement in der Nähe von Verkehrswegen lässt sich aus den vorliegenden Daten demzufolge weder für Wild- noch für Honigbienen ableiten. Dennoch ist es naheliegend, in direkter Nähe stark befahrener Verkehrswege auf Maßnahmen zu verzichten. Selbstverständlich müssen bei allen Aufwertungsmaßnahmen auf Eh da-Flächen relevante und gesetzliche Rahmenbedingungen (z.B. Rücksicht auf Brutzeiten von Vögeln oder Verkehrssicherheit) berücksichtigt werden.

Eine Interaktion mit Landwirtschaftsflächen ist der mögliche Eintrag von Pflanzenschutzmitteln auf Eh da-Flächen, vor allem von Insektiziden (Hahn et al. 2014, Schmitz et al. 2014). Da Pflanzenschutzmittel in einem Zulassungsverfahren bewertet werden, gibt die Kennzeichnung hinsichtlich Bienen (die sich auf jeder Packung befindet) eine wichtige Information über ihr Risikopotenzial (z.B. BMEL 2015, EU 2015). In Bornheim werden beispielsweise im Weinbau Pheromone zur Bekämpfung von Schadinsekten eingesetzt, was zu einem vernachlässigbaren Risikopotenzial in direkter Nachbarschaft der Kulturflächen führt. Das kann sich bei anderen Kulturen und anderen Wirkstoffen anders darstellen.

Die Definition von geeigneten Schutzzielen ist von zentraler Bedeutung. Eh da-Flächen sind nicht „klein“ (wegen der angesprochenen Länge gerade verkehrswegebegleitender Flächen), aber häufig schmal, weshalb sie im Randbereich oft lange Saumbiotope bilden. Damit sind sie nicht zur Förderung von Arten mit großflächigen Lebensraumansprüchen geeignet, wie beispielsweise viele bodenbrütende Vögel der Agrarlandschaft, etwa Kiebitz oder Feldlerche (dieses kritische Argument wird seitens des Naturschutzes gelegentlich genannt). Allerdings können die ökologisch bedeutsamen Saumbiotope und ihre Bewohner von Eh da-Projekten gefördert werden (Röser 1988).

Rohbodenbiotope, Alt- und Totholz oder Lesesteinhaufen entsprechen für viele Bürger nicht dem Bild einer gepflegten „ordentlichen“ Gemeindefläche. Hier gilt es frühzeitig Aufklärungsarbeit zu leisten, warum sich das Ortsbild im Lauf eines Projekts verändert. Auch die Zeitachse sollte kommuniziert werden: Lebensräume, gerade Rohbodenbiotope, haben oft temporären Charakter. Es ist nicht immer einsichtig, dass kurzfristig Eingriffe in Lebensräume zu deren dauerhaften Erhaltung notwendig sein können (z.B. Vegetationsentfernung zum Erhalt von Rohbodenbiotopen).

Was ist der Stand der Eh da-Initiative und wohin bewegt sie sich? Die Eh da-Initiative wurde vor drei Jahren begonnen. Derzeit werden Eh da-Projekte in 20 Gemeinden durchgeführt und für 80 weitere sind Initiativen vorgesehen. Das Forum Moderne Landwirtschaft e.V. fördert das Eh da-Projekt bundesweit durch Planung und Finanzierung sowie die Beteiligung an öffentlichen Fachveranstaltungen. Regionaler Schwerpunkt ist Rheinland-Pfalz, weil die Initiative insbesondere über die Landesgartenschau Landau publik wurde und mit der RLP AgroScience ein regionaler Akteur etabliert ist. Es ist vorgesehen, die Zahl der beteiligten Gemeinden bundesweit zu erhöhen und damit den Gedanken zu stärken, Eh da-Flächen gezielt zur Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft zu nutzen.

Literatur

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) (Hrsg., 2015): ALKIS-Objektartenkatalog DLKM. http://bit.ly/1XeiNa2 (07.04.2016).

Berger, G., Pfeffer, H. (2011): Naturschutzbrachen im Ackerbau. Natur und Text, Rangsdorf.

Blaauw, B.R., Isaacs, R. (2014): Larger patches of diverse floral resources increase insect pollinator density, diversity, and the pollination of native wildflowers. Basic and Applied Ecology 15 (8), 701-711.

BfN (Hrsg., 2011): Schutzwürdige Landschaften (Landschaftstypen) in Deutschland. http://bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsundbiotopschutz/landschaftstyp_2011.pdf (07.04.2016).

– (Hrsg., 2015): Artenschutz-Report 2015. Tiere und Pflanzen in Deutschland. http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/presse/2015/Dokumente/Artenschutzreport_Download.pdf (07.04.2016).

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (Hrsg., 2015): Pflanzenschutz, Pflanzenschutzmittel, gute fachliche Praxis. Internet: http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Pflanzenschutz/pflanzenschutz_node.html (11.04.2016).

Csenicsics, D., Aavik, T., Hedinger, C., Holderegger, R., Home, R., Keller, D., Seidl, I., van Strien, M.J., Zurbuchen, A., Bolliger, J. (2014): Lebensraumvernetzung in der Agrarlandschaft. Eidgen. Forschungsanstalt WSL, Merkbl. Prax. 53.

DESTATIS – Statistisches Bundesamt (2014): Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung. http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/Flaechennutzung/BodenflaechennutzungPDF_2030510.pdf (07.04.2016).

– (2014): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland – Indikatorenbericht 2014. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/Umweltindikatoren/IndikatorenPDF_0230001.pdf (07.04.2016).

Deubert, M., Trapp, M. (2015): Eh da-Flächen – Flächenmanagement für mehr Artenvielfalt. Umweltjournal Rheinland-Pfalz 58, 70-73. https://medien-mulewf.rlp.de/fileadmin/mufv/publikationen/Umweltjournal_58.pdf (07.04. 2016).

–, Ullrich, K., Trapp, M. (2014): Eh da-Flächen in Agrarlandschaften. Studie zur Erfassung und Bewertung quantitativer und qualitativer Flächenpotenziale. http://www.innovation-naturhaushalt.de/uploads/media/Endbericht__Ehda-Potenzialstudie_IfA_AgroScience.pdf (07.04.2016).

Ellenberg, H. (1991): Zeigerwerte der Gefäßpflanzen (ohne Rubus). In: Ellenberg, H., Weber, H. E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W., Paulissen, D., Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scripta geobotanica 18, 9-166.

Europäische Union (EU, Hrsg., 2015): Sicherheit von Pestiziden auf dem EU-Markt: Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 – das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln auf den EU-Markt. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009R1107 (07.04.2016).

Fortel, L., Henry, M., Guilbaud, L., Guirao, A.L., Kuhlmann, M., Mouret, H. (2014): Decreasing Abundance, Increasing Diversity and Changing Structure of the Wild Bee Community (Hymenoptera: Anthophila) along an arbanization gradient. PLoS ONE 9 (8): e104679.

Hahn, M., Leonhardt, P., Brühl, C. (2014): Characterization of field margins in intensified agro-ecosystems – why narrow margins should matter in terrestrial pesticide risk assessment and management. Integrated Environmental Assessment and Management 10 (3), 456-462.

Heissenhuber, A., Haber, W., Krämer, C. (2015): 30 Jahre SRU-Sondergutachten „Umweltprobleme der Landwirtschaft“ – eine Bilanz. Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Texte 28.

Hopwood, J. (2008): The contribution of roadside grassland restorations to native bee conservation. Biol. Conserv. 141 (10), 2632-2640.

Jedicke, E. (1994): Biotopverbund. Grundlagen und Maßnahmen einer neuen Naturschutzstrategie. Ulmer, Stuttgart.

Jessel, B. (1998): Ökologie – Naturschutz – Naturschutzforschung: Wissenschaftstheoretische Einordnung, Wertbezüge und Handlungsrelevanz. Ber. ANL. 22, 21-35.

Kirmer, A., Krautzer, B., Scotton, M., Tischew, S. (2012): Praxishandbuch zur Samengewinnung und Renaturierung von artenreichem Grünland. Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein.

Kohfink, M.W. (2010): Bienen halten in der Stadt. Ulmer, Stuttgart.

Lang, S., Blaschke, T. (2007): Landschaftsanalyse mit GIS. Ulmer, Stuttgart.

Lückmann, J., Burger, R. (2014): „Eh da-Flächen in der Praxis – Umsetzung standortspezifischer Aufwertungsmaßnahmen“ am Beispiel der Gemarkung Bornheim. http://www.innovation-naturhaushalt.de/uploads/media/Zwischenbericht_Ehda-Fla__chen_Bornheim_01.pdf (07.04.2016).

–, Burger, R., Diestelhorst, O., Hanebeck, I. (2014): Die Bedeutung ausgesuchter Eh da-Flächen in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen für die Wildbienen und Grabwespenfauna sowie für Honigbienen im Sommer 2013. http://www.innovation-naturhaushalt.de/uploads/media/Endbericht__Ehda-Fla__chen_RIFCON.pdf (07.04. 2016).

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (MULEWF, Hrsg., 2015): Die Vielfalt der Natur bewahren. Biodiversitätsstrategie für Rheinland-Pfalz. https://medien-mulewf.rlp.de/fileadmin/mufv/publikationen/Die_Vielfalt_der_Natur_bewahren_Monitor_02122015.pdf (07.04.2016).

Paarlberg, R. (2013): Food politics. Oxford University Press, New York.

Pfiffner, L., Müller, A. (2014): Wild bees and pollination. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, FiBL Order No. 1645.

Röser, B. (1988): Saum- und Kleinbiotope. Ecomed, Landsberg.

Schindler, M., Diestelhorst, O., Härtel, S., Saure, C., Schanowski, A., Schwenninger, H.R. (2013): Monitoring agricultural ecosystems by using wild bees as environmental indicators. BioRisk 8, 53-71.

Schmid-Egger, C. (1997): Biotopbewertung mit Stechimmen. Ber. ANL 21, 89-97.

–, Künast, C., Deubert, M. (2015): Eh da-Flächen nutzen – Artenvielfalt fördern. Praxisleitfaden für Anlage und Pflege. http://www.innovation-naturhaushalt.de/fileadmin/user_upload/eh-da/Praxisleitfaden_Eh_da-Fla__chen.pdf (07.04.2016).

Schmitz, J., Hahn, M., Brühl, C. (2014): Agrochemicals in field margins – an experimental field study to assess the impacts of pesticides and fertilizers on a natural plant community. Agriculture, Ecosystems & Environment 193, 60-69.

Stein, C., Walz, U., Wende, W. (2014): Der Einfluss der örtlichen Landschaftsplanung auf den Zustand der Landschaft – Untersuchung auf der Basis von Geodaten in Deutschland. In: Strobl, J., Blaschke, T., Griesebner, G., Zagel, B., Angewandte Geoinformatik 2014, 340-345.

Tscharntke, T., Kruess, A., Steffan-Dewenter, I., Thiess, C. (2005): Landscape perspectives on agricultural intensification and biodiversity – ecosystem service management. Ecology letters 8 (8), 857-874.

Umweltbundesamt (UBA, Hrsg., 2015): Durch Umweltschutz die biologische Vielfalt erhalten. http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/durch_umweltschutz_die_biologische_vielfalt_erhalten.pdf (07.04. 2016).

Westrich, P. (2014): Wildbienen. Die anderen Bienen. Pfeil, München.

Wilson, J., Gallant, J. (2000): Terrain Analysis. Principles and Applications. New York.

Zurbuchen, A., Cheesman, S., Klaiber, J., Müller, A., Hein, S., Dorn, S. (2010): Long foraging distances impose high costs of offspring production in solitary bees. Journal of Animal Ecology 79, 674-681.

–, Müller, A. (2012): Wildbienenschutz – von der Wissenschaft zur Praxis. Bristol-Stiftung, Zürich.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.