CEF-Maßnahmen für den Gartenrotschwanz

Abstracts

Im Zusammenhang mit der Westerweiterung des Chemieparks Marl (Nordrhein-Westfalen) wurden spezifische Maßnahmen zum Auffangen von Funktionsverlusten geschützter Arten, u.a. des Gartenrotschwanzes (Phoenicurus phoenicurus), umgesetzt (CEF-Maßnahmen). Diese umfassten Habitatentwicklungen durch Extensivierung von Landwirtschaftsflächen und Bereitstellung kurz- und langfristig wirksamer Brutmöglichkeiten (Nistkästen, Baumbestände).

Ein Monitoring der Bestandsentwicklung des Gartenrotschwanzes in dem betroffenen Gebiet belegt die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen. Bedeutend für die Funktionserfüllung ist ein enger räumlich-funktionaler Zusammenhang zum beeinträchtigten Vorkommen, das Angebot einer ausreichenden Anzahl an Nistmöglichkeiten und die Entwicklung extensiv genutzter Nahrungshabitate mit niedriger und/oder lückiger Vegetation.

Abgeleitet aus den Erfahrungen mit der Habitatnutzung des Gartenrotschwanzes wird am gewählten Beispiel die praktische Anwendung des Artenschutzrechts im gewerblich-industriellen Bereich diskutiert.

CEF measures for the Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) – Results of a population monitoring and notes on the implementation of legislation for species protection

The western expansion of the Marl Chemical Park (North Rhine-Westphalia) required compensative measures to avoid the loss of ecological functions for protected species (CEF measures), including the Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus). Measures specifically designed for this species comprised the development of habitats by extensifying farmland, and the establishment of potential nesting sites both for short and long term use (nesting boxes, trees). The effectiveness of the measures realized was controlled and proven by a monitoring programme for the population of the Common Redstart in the area. Ecological functions apparently remained intact because of a close spatial and functional relation to the affected area, a sufficient supply of potential nesting sites, and foraging habitats on extensive farmland with low and/or sparse vegetation. Based on the gained knowledge on habitat use of the Common Redstart, the paper discusses the implementation of the German species conservation legislation in commercial and industrial areas.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Westerweiterung des Chemieparks Marl/Nordrhein-Westfalen zu schaffen, stellte die Stadt Marl einen Bebauungsplan auf. Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 Abs.1 BNat SchG wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet, aufbauend auf der systematischen Erfassung relevanter Artengruppen in den Jahren 2007 und 2008 (Landschaft + Siedlung GbR 2012). Aufgrund der Konfliktanalyse wurde deutlich, dass das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG in Bezug auf verschiedene Brutvogel- und Fledermausarten nur zu vermeiden war, wenn neben Vermeidungsmaßnahmen im engeren Sinne auch Maßnahmen zum Auffangen von Funktionsverlusten (CEF-Maßnahmen, „continuous ecological functionality-measures“, EU-Kommission 2007) umgesetzt werden konnten. Nur durch die Umsetzung entsprechender vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen konnte die Prognose getroffen werden, dass, im Rückgriff auf die Freistellung nach § 44 (5) BNatSchG, die ökologische Funktion der durch das Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben konnte.

Aufgrund dessen wurde bereits im Jahr 2009 ein Artenschutz-Maßnahmenkonzept entwickelt, das noch vor der abschließenden Fertigstellung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (2012) und der Rechtskraft des Bebauungsplans (2013) ab dem Jahr 2010 realisiert wurde. Gleichzeitig wurde in Abstimmung mit den beteiligten Naturschutzbehörden ein Risikomanagement konzipiert, das neben einer ökologischen Baubegleitung für die Umsetzung aller Artenschutzmaßnahmen auch ein Monitoring in Bezug auf einzelne Maßnahmen und Arten vorsah sowie Kriterien für die Bewertung der Funktionserfüllung der Maßnahmen definierte.

Eine durch das Vorhaben betroffene Brutvogelart ist der Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus). Für diesen wurden spezifische CEF-Maßnahmen geplant und umgesetzt sowie ein populationsbezogenes Monitoring durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Art, die aufgrund starker Bestandsrückgänge in der Roten Liste der Brutvögel in NRW als „stark gefährdet“ eingestuft wird (Sudmann et al. 2009). Bundesweit gilt der Gartenrotschwanz, trotz auch hier feststellbarer Bestandsrückgänge, aktuell als nicht gefährdet (Südbeck et al. 2007). In NRW wurde im Vergleich zwischen 1985 und 2009 eine Abnahme des Brutbestandes der Art um mehr als 40 % auf nur noch 2600 bis 4100 Reviere festgestellt, wobei in vielen Bereichen die Brutvorkommen vollkommen erloschen sind (Grüneberg et al. 2013).

Gegenüber den starken Rückgängen der Brutverbreitung des Gartenrotschwanzes in den 1960er Jahren, die mit der Dürre in den Überwinterungsgebieten in der Sahelzone in Verbindung gesetzt wurden (z.B. Bauer et al. 2005), werden für die aktuellen Rückgänge primär Habitatverschlechterungen in den Brutgebieten verantwortlich gemacht. In Nordrhein-Westfalen sind entsprechend der Einstufung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV 2014b) neben direkten Verlusten von Brutplätzen (Höhlenbäume, Kopfweiden, alte Obstbäume) vor allem Verluste oder Entwertungen strukturreicher Dörfer sowie von Parkanlagen und Gärten mit alten Obstbäumen die Hauptgefährdungsfaktoren der Art. Als weitere Faktoren werden die Verschlechterung des Nahrungsangebots im Umfeld der Brutplätze durch Intensivierung der Nutzung sowie die strukturelle Entwertung von Wäldern genannt. Insgesamt wird der Art ein ungünstiger Erhaltungszustand zugeordnet (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 2014a).

Aufgrund dieser besonderen Gefährdungssituation des Gartenrotschwanzes besteht ein hoher Anspruch an die Wirksamkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Art. Vor diesem Hintergrund werden die Ergebnisse der Maßnahmenumsetzung und des Monitorings in Bezug auf den Gartenrotschwanz im Folgenden erläutert. Darüber hinaus wird, aus den Erfahrungen des Monitorings abgeleitet, auf spezifische Probleme bei der Anwendung des Artenschutzrechts in der Praxis eingegangen.

2 Ausgangssituation, Konflikte und Maßnahmenkonzeption

2.1 Ausgangssituation

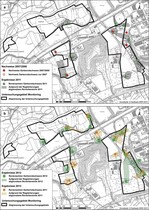

Der Untersuchungsraum mit im Folgenden beschriebenen Teilflächen befindet sich im Bereich der Stadt Marl (NRW) im Übergang zwischen dem Ruhrgebiet und dem Münsterland. Der Raum schließt im Westen an den Chemiepark Marl an und wird im Süden durch die Bundesautobahn 52 und im Norden durch die Lippe begrenzt (Abb. 1). Bei den untersuchten Teilflächen handelt es sich um den Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Umfeld, die Maßnahmenflächen außerhalb des B-Plans im Bereich der Lippeaue, nördlich des querenden Wesel-Datteln-Kanals mit Umfeld (zwei Teilbereiche) sowie eine Fläche westlich des Vorhabensbereichs, die als Referenzfläche zur Überprüfung von Bestandsschwankungen des Gartenrotschwanzes diente. Der gesamte Untersuchungsraum besitzt eine Flächengröße von ca. 110ha.

Das Bebauungsplangebiet mit einer Flächengröße von ca. 50ha umfasste im Osten bereits Teile des Chemieparks mit hier wie auch weiter westlich vorhandenen Resten alter Hofstandorte mit Altbaumbeständen, vor allem Eichen, sowie angrenzenden, z.T. nicht mehr genutzten verbrachenden Grünlandflächen und Äckern. Im südlichen Teil kamen neben einem kleinen Wohnsiedlungsbereich auch Laub- und Mischwaldflächen überwiegend geringen bis mittleren Alters vor. Das Gebiet wird in Nord-Süd-Richtung von einem Bachlauf gequert.

Bei den untersuchten Bereichen mit den externen Maßnahmenflächen im Bereich der Lippeaue handelte es sich um überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte Grünland- und Ackerflächen sowie randlich angeordnete einzelne Hoflagen mit umgebenden älteren Baumgruppen und kleinen Feldgehölzen. Das Gebiet, das durch ein breites Hochspannungs-Freileitungsbündel gequert wird, weist insgesamt einen relativ geringen Gehölzanteil auf.

Der Referenzbereich befindet sich westlich des Bebauungsplangebiets, von diesem durch einen mit jungen Gehölzen begrünten Haldenbereich getrennt. Dieser Untersuchungsraum umfasst überwiegend Randzonen eines Kiefern-Mischwaldgebiets mit Acker- und Grünlandflächen sowie im Umfeld der wenigen Wohnhäuser ältere Baumgruppen sowie punktuell Reste einer Obstwiese. Auch dieser Untersuchungsraum wird von einem Freileitungsbündel gequert.

In den Untersuchungsräumen wurden 2008 und teilweise schon 2007 systematische Brutvogelkartierungen durchgeführt. Die in diesem Zusammenhang nachgewiesenen Gartenrotschwanzreviere sind wie folgt zu charakterisieren (vgl. Abb. 2):

Im B-Plangebiet mit Umfeld wurden 2007 und 2008 drei Reviere im nördlichen Teil erfasst, davon zwei außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs im Chemiepark. Ein 2007 erfolgter Nachweis eines vierten Reviers in dem Rest einer verbrachten Obstwiese innerhalb des B-Plangebietes konnte 2008 nicht mehr bestätigt werden.

Im Referenzbereich wurden zwei Reviere im Bereich von Wohngebäuden mit umgebendem Altbaumbestand nachgewiesen (Kartierung 2008).

Im Maßnahmenbereich Lippeaue mit Umfeld erfolgten keine Gartenrotschwanznachweise (Kartierung 2008).

2.2 Planung und Konflikte

Der Bebauungsplan setzt auf einer Gesamtfläche von ca. 50ha überwiegend Industriegebietsflächen fest, wobei eine größere Teilfläche im Nordwesten als Parkplatz geplant ist. Darüber hinaus bleibt der querende Bachlauf mit breiten Uferrandzonen, ein Waldgürtel im Süden, randliche Eingrünungsflächen sowie eine Grünfläche im Westen, im Bereich des Hofes A (vgl. Abb. 1) erhalten. Im Bereich der Grünflächen sind neben dem Erhalt der vorhandenen Gehölze auch ergänzende Pflanzungen und punktuelle Obstwiesenentwicklungen vorgesehen (s. Abschnitt 2.3).

In Bezug auf die Vorkommen des Gartenrotschwanzes konnte aufgrund der bau- und anlagenbedingten Inanspruchnahme relevanter Teilhabitate, u.a. potenzieller Bruthöhlen, der vorhabensbedingte Verlust von ein bis zwei Revieren der Art nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus war die Inanspruchnahme besetzter Nester mit bebrüteten Eiern oder immobilen Jungvögeln denkbar, wenn die Baufeldfreimachung in den relevanten Bereichen während der Brutzeit erfolgte. Da der Gartenrotschwanz im Gebiet und Umfeld bereits aktuell Teile des Chemieparks mit entsprechenden Störwirkungen nutzte, kam dem Faktor Störwirkungen im Vergleich zu den direkten Habitatverlusten nur eine untergeordnete Rolle zu.

Aufgrund dieser Konfliktlage war das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr.1 BNatSchG (Tötungsverbot) und § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nicht auszuschließen, so dass artspezifische Vermeidungsmaßnahmen im engeren Sinne und vorgezogene Maßnahmen zur Habitatentwicklung erforderlich wurden.

2.3 Maßnahmenkonzeption und Maßnahmenumsetzung

Die Maßnahmenkonzeption in Bezug auf den Gartenrotschwanz umfasste einerseits eine zeitliche Beschränkung der Freimachung des Baufelds mit potenziellen Neststandorten auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit der Art. Dadurch konnte die Tötung immobiler Jungvögel in Nestern sowie bebrüteter Eier und damit der Tötungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG vermieden werden.

Darüber hinaus erforderte der nicht vermeidbare Verlust von ein bis zwei Revieren die Bereitstellung geeigneter Ausweichhabitate vor dem Eingriff. Bei der Konzeption wurde berücksichtigt, dass der Gartenrotschwanz als relativ brutorts- und geburtsortstreu gilt (Bauer et al. 2005). So kehrt die Mehrzahl der überlebenden Altvögel in das vorjährige Territorium oder in dessen Nähe zurück und auch flügge gewordene Jungvögel siedeln sich bevorzugt im Umfeld des Geburtsorts an (schätzungsweise 23 % der Überlebenden in <1km vom Geburtsort; Glutz von Blotzheim 1988). Dementsprechend erfolgte die Entwicklung von Ausweichhabitaten sowohl innerhalb einer Grünfläche im Bebauungsplangebiet als auch abseits des Chemieparks in der Lippeaue nördlich davon, in einem Minimalabstand von ca. 1km (vgl. Abb. 1).

Ziel war, den erforderlichen räumlich-funktionalen Zusammenhang und eine ausreichend hohe Prognosesicherheit im Hinblick auf die Wirksamkeit der Maßnahmen zu gewährleisten. Die Maßnahmen selber richteten sich nach den bekannten Habitatpräferenzen des Gartenrotschwanzes, den Ergebnissen der Voruntersuchungen sowie eigenen Kenntnissen der Habitatnutzung im lokalen und regionalen Umfeld. Aufgrund des Mangels an größeren Streuobstwiesen, in der die Art in anderen Regionen Deutschlands hohe Dichten erreicht (z.B. Vowinkel 2010), nutzt die Art regional insbesondere alte Hofeichenbestände, lichte Kiefernwaldränder, vor allem in Kontakt zu Heiden und Sand-Trockenrasen, sowie Kleingärten. Die Habitate weisen in der Regel einen unterschiedlich hohen Anteil offener oder mit nur lückiger Vegetation bestandener Flächen auf. Eine entsprechende Habitatpräferenz ergibt sich auch aus den Untersuchungen von Martinez et al. (2010). Unter Berücksichtigung dieser sowie der standörtlichen und nutzungsbedingten Vorgaben wurde der Schwerpunkt der Entwicklung auf Extensivgrünlandkomplexe mit Eichenbeständen sowie Obstwiesen/-weiden gelegt.

Die Fläche im B-Plan-Geltungsbereich, die das Umfeld des Hofes A umfasst, wurde trotz der direkten Nachbarschaft zum Chemiepark als entwicklungsfähig angesehen, da auch aktuell, bei Vorhandensein günstiger sonstiger Habitatstrukturen, Randbereiche des Chemieparks vom Gartenrotschwanz genutzt wurden. Die Entwicklung der Flächen im Umfeld des Hofes A war wie folgt vorgesehen:

Dauerhafter Erhalt des vorhandenen Altbaumbestands, insbesondere Alteichen als wichtige Bestandteile des 2007 vorhandenen und weiterzuentwickelnden Teilhabitats des Gartenrotschwanzes. Dies wurde durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewährleistet.

Arrondierung des zu erhaltenden Gehölzbestands durch Baum- und Strauchpflanzungen im Umfeld. Die Maßnahme diente insbesondere der Abschirmung von den nördlichen Industriegebietsflächen und Stellplatzanlage. Analog wurde die Umsetzung vor Baubeginn im Umfeld vorgesehen.

Entwicklung von Flächen als extensiv genutzte Obstwiese oder Obstweide. Die Entwicklung erfolgt durch die Pflanzung von Hochstamm-Obstbäumen sowie Nutzungsextensivierung vorhandenen Grünlands bzw. Umwandlung vorhandener sonstiger Nutzungen (sonstige Gebäude und Gartenflächen) in entsprechende Obstwiesen.

Kurzfristige Bereitstellung eines ausreichenden Nistplatzangebots durch Anbringen von etwa zehn geeigneten Nistkästen an Altbäumen. Die Maßnahme wird so früh umgesetzt, dass das Angebot mindestens in der Brutperiode vor Baubeginn zur Verfügung steht. Längerfristig werden die zu pflanzenden Hochstammobstbäume die Funktion als Brutplätze übernehmen können.

Die Gesamtfläche der Maßnahme im B-Plangebiet beträgt ca. 0,8ha. Bei zukünftiger Nutzungsaufgabe und Abriss des Gebäudes sollte diese Fläche hinzukommen und ebenfalls als Obstwiese/-weide entwickelt werden.

Für die externen Flächen im Bereich der Lippeaue waren folgende Maßnahmen vorgesehen, die mindestens eine Brutperiode vor Baubeginn umgesetzt sein sollten:

Entwicklung als Extensivgrünlandflächen (Wiesen und/oder Weiden, möglichst in Kombination) mit Einzelbäumen und Baumgruppen aus Stieleichen (Gesamtfläche von ca. 18,3ha; die Gesamtmaßnahmenfläche war multifunktional auch für andere betroffene Tierarten und die Eingriffsregelung anrechenbar). Die Flächen befinden sich in Kontakt zu günstigen Teilhabitaten im Umfeld von Hoflagen mit Altbaumbeständen aus Stieleichen.

Da die Funktionserfüllung in Bezug auf Brutmöglichkeiten in den neu zu pflanzenden Eichen nur langfristig erreichbar ist, wird kurzfristig ein ausreichendes Nistplatzangebot durch Anbringen von ca. 20 geeigneten Nistkästen an Altbäumen im Umfeld der an die Maßnahmenflächen grenzenden Hoflagen und geeigneten Baumbestände gewährleistet.

Von diesen Maßnahmen wurde zur Gewährleistung eines ausreichenden zeitlichen Vorlaufs das Anbringen von Nistkästen bereits in 2010 umgesetzt. Zur Anwendung kamen Holzbetonkästen der Firma Schwegler mit ausreichend großem Einflugloch (Typen 1B, 1B „oval“ und 2GR). Da diese Nistkastentypen sowohl für den Gartenrotschwanz als auch für den Feldsperling geeignet sind, wurden in den Altbaumbeständen bei Hof A 20 Nistkästen installiert, die jeweils zur Hälfte der vorgezogenen Maßnahme für den Gartenrotschwanz und zur anderen Hälfte einer Maßnahme für ein betroffenes Feldsperling-Brutpaar zuzuordnen sind.

Im Umfeld der Maßnahmenflächen in der Lippeaue wurden in einem Altbaumbestand südlich Hof C (Lindenallee und angrenzende Eichenbestände) 15 Nistkästen und in einem Eichenbestand südlich Hof D fünf Nistkästen angebracht. Die Installation aller Kästen erfolgte vor allem in Süd- und Ostexposition in einer Höhe von ca. 3–4m.

Sämtliche Pflanzmaßnahmen (Einzelbäume und Flächenpflanzungen) wurden zwischen März und April 2012 umgesetzt. Die zu entwickelnden Extensivgrünlandflächen lagen spätestens seit Herbst 2011 brach. Die Ansaat zum Extensivgrünland erfolgte im Spätsommer 2012.

Die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen wurde durch eine ökologische Baubegleitung gewährleistet.

3 Monitoring

3.1 Inhalte und Methoden

Entsprechend der mit den zuständigen Naturschutzbehörden abgestimmten Vorgaben sollte im Rahmen eines Risikomanagements im Hinblick auf den Gartenrotschwanz neben einer ökologischen Baubegleitung ein populationsbezogenes Monitoring zur Erfolgskontrolle der CEF-Maßnahmen durchgeführt werden. Die Funktionskontrolle erfolgte durch Erfassung des Bestands des Gartenrotschwanzes in den in Abschnitt 2.1 beschriebenen Bereichen (Abb. 1, ca. 110ha).

Aufgrund von Brutvogelkartierungen im Vorhabensbereich und Umfeld aus 2007 und 2008 war die Bestandssituation vor dem Eingriff bekannt. Um den aktuellen Bestand im Vorhabensbereich, im Bereich der Maßnahmenflächen und in angrenzenden Referenzflächen (mit bekanntem Brutbestand) zu erfassen, wurden 2011, 2012 und 2013 Kartierungen der Reviere durchgeführt.

Erfassung und Wertung der Nachweise wurden entsprechend der in Südbeck et al. (2005) definierten Kriterien durchgeführt, in Form einer Revierkartierung mit drei Begehungen zwischen Anfang Mai und Anfang Juni. Die Begehungen erfolgten jeweils bei günstigen Witterungsverhältnissen ab der Morgendämmerung mit Registrierung revier- und brutanzeigenden Verhaltens (Gesang, Balz, Nestbau, fütternde Altvögel). In diesem Zusammenhang wurde insbesondere auf Nutzungsnachweise der exponierten Nistkästen geachtet.

Die Statuseinstufung (Brutzeitfeststellung, Brutverdacht, Brutnachweis) erfolgte in Anlehnung an die EOAC-Kriterien (European Ornithological Atlas Committee), wobei eine alleinige Brutzeitfeststellung nur in begründeten Einzelfällen (z.B. fütternde Altvögel) als Brutverdacht/Brutnachweis gewertet wurde.

Ergänzt wurde die Erfassung durch die Kontrolle und Reinigung der Nistkästen im Herbst jeden Jahres, mit Registrierung der allgemeinen Nutzung durch Brutvögel.

3.2 Zeitlicher Ablauf des Eingriffs

Im Januar/Februar 2013 wurden die für das Vorkommen der Art im B-Plangebiet bedeutenden Habitatbestandteile durch die Umsetzung großräumiger Wald- und Gehölzrodungen im B-Plan-Geltungsbereich beseitigt. Einzelne Bäume mit Höhlen blieben zunächst noch erhalten und wurden aus Gründen des Fledermausschutzes erst im Herbst 2013 gefällt. Insgesamt war vor Beginn der Brutzeit des Gartenrotschwanzes in 2013 der relevante Eingriff in den Lebensraum erfolgt. Der Vorlauf der Maßnahmenumsetzung betrug entsprechend hinsichtlich der Nistkasten-Exposition (2010) zwei bis drei Brutperioden und im Hinblick auf die Flächenentwicklungen (2011 bis 2012) ein bis zwei Brutperioden.

3.3 Ergebnisse des Monitorings

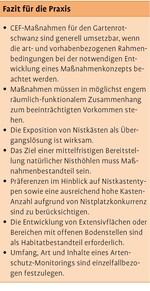

Die Verteilung der Revierzentren des Gartenrotschwanzes im Monitoring-Untersuchungsgebiet in den verschiedenen Untersuchungsjahren ist in Abb. 2 dokumentiert. Soweit möglich wurden neben den lokalisierten Revierzentren in den Jahren 2011 bis 2013 auch die anhand der festgestellten (Gesangs-)Aktivitäten eingrenzbaren Reviere dargestellt. Eine Differenzierung der Bestandsentwicklung in diesen Jahren ist in Tab. 1 wiedergegeben. Insgesamt ist, bezogen auf den gesamten Untersuchungsraum, eine Steigerung der Revierdichte von 5 (2007/2008) auf 9 (2011) und 13 (2012) zu verzeichnen, bei geringfügiger Abnahme in 2013 auf 10. Im Einzelnen ist die Verteilung und Raumnutzung wie folgt zu beschreiben:

Im Bereich und Umfeld des B-Plangebiets wurden im Vergleich mit 2007 und 2008 (vier bzw. drei Reviere) zwischen 2011 und 2013 jeweils sechs oder sieben Reviere des Gartenrotschwanzes nachgewiesen. Regelmäßig besetzte Reviere befanden sich vor allem im Chemiepark im Norden und Südosten mit Alteichenbeständen und einer Robinienhecke entlang einer Werksbahnlinie. Ein 2011 und 2012 vorhandenes Revier im Südteil (Schreinerei in Waldrandlage) konnte 2013, d.h. nach den erfolgten Rodungen, nicht mehr belegt werden. Dafür erfolgte in 2013 (nach der Rodung) erstmals ein Reviernachweis im Bereich des Hofes A mit den umgesetzten Habitatentwicklungsmaßnahmen. Das Paar nutzte einen installierten Holzbeton-Nistkasten mit ovalem Einflugloch (29 x 55mm; Schwegler Typ 1B „oval“).

In dem Referenzuntersuchungsraum westlich der Halde mit Umfeld wurden in allen Jahren zwei Reviere des Gartenrotschwanzes nachgewiesen. Die Lage der Revierzentren variiert allerdings in den verschiedenen Jahren. Genutzt wurden Gartenflächen mit älteren Bäumen sowie Waldrandlagen von Kiefernmischwäldern.

Im Bereich der Maßnahmenflächen in der Lippeaue, in der zuvor 2008 kein Gartenrotschwanznachweis erfolgte, wurde 2011 erstmals ein Revier nachgewiesen. Dieses umfasste den Hof C mit umgebendem Gehölzbestand aus älteren Eichen und einer Lindenallee sowie den lichten Eichenbestand südlich Hof D. Dieses Brutvorkommen konnte 2012 und 2013 bestätigt werden. Der Brutplatz befand sich in beiden Jahren wiederum auf Hof C. In allen Jahren wurden im Rahmen der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme für den Gartenrotschwanz installierte Holzbeton-Nistkästen mit ovalem Einflugloch genutzt (Abb. 3), in allen Jahren allerdings verschiedene Kästen.

Neben diesem Vorkommen wurde 2012 und 2013 ein weiteres Revier im Maßnahmenbereich in der Lippeaue mit nahem Umfeld nachgewiesen, betreffend den Hof B, ebenfalls mit umgebenden Alteichenbeständen. Zwei 2012 zusätzlich festgestellten Vorkommen an einer Geländekante östlich Hof C und auf einem weiteren Hof westlich des Untersuchungsgebietes konnte 2013 nicht bestätigt werden.

3.4 Diskussion und Wertung der Funktionserfüllung

Durch die Untersuchungen in den verschiedenen Jahren konnte innerhalb des Untersuchungsraums insgesamt, verglichen mit Bestandszahlen in Nordrhein-Westfalen, eine hohe Siedlungsdichte des Gartenrotschwanzes nachgewiesen werden, die sich im Laufe der Jahre, auch nach dem erfolgten Eingriff, auf hohem Niveau stabilisierte. Dazu trugen auch die erfolgten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen bei. Insgesamt konnten, bezogen auf die Größe des Monitoring-Untersuchungsraums (ca. 110ha), Siedlungsdichtesteigerungen von 0,5 Brutpaare/10ha in 2007/2008 auf 0,8BP/10ha in 2011, dann 1,2 BP/10ha in 2012 und 1,1 BP/10ha in 2013 nachgewiesen werden. Diese Dichten liegen zwar deutlich unter denen in Streuobstwiesen Baden-Württembergs mit überregionaler Bedeutung für den Gartenrotschwanz (bis zu 10 Revierpaare/10ha, Vowinkel 2010). Verglichen mit hohen Dichten in Mitteleuropa für Flächen >100ha, die mit durchschnittlich 1,4 BP/10ha angegeben werden (Bauer et al. 2005), reichen die Siedlungsdichtewerte aber nahe an diese Dichten heran. Dies gilt von der Tendenz her auch dann, wenn man berücksichtigen würde, dass der Flächenbezug aufgrund nachgewiesener randlicher Vorkommen größer gewählt werden müsste.

Dass es sich bei der Steigerung der Brutpaarzahl im Bereich der Maßnahmenflächen mit Umfeld nicht um einen allgemeinen positiven Trend handelt, geht aus dem Vergleich mit der Bestandsentwicklung im Bereich der Referenzfläche und zum großräumigen Bestandstrend hervor. Im Bereich der Referenzfläche, dessen Struktur und Nutzung annähernd konstant geblieben ist, ist auch die Revierdichte konstant geblieben. Regional wie landesweit sind die Brutvorkommen des Gartenrotschwanzes dagegen rückläufig (Grüneberg et al. 2013, LANUV 2015). In der Darstellung der Brutverbreitung der Art in NRW wird für den hier relevanten Messtischblatt-Quadranten lediglich ein Revier angegeben (Bezugsjahr 2009), bei einem Bestandsrückgang zwischen 1985 und 2009 um ein bis zehn Reviere (Grüneberg et al. 2013).

Dagegen war im Bereich des Bebauungsplan-Geltungsbereichs mit Umfeld gegenüber dem Ausgangsbestand von 2007/2008 in den Jahren 2011 bis 2013 eine deutliche Bestandszunahme von drei bis vier auf sechs bis sieben Reviere zu verzeichnen. Auch wenn der Grund der Steigerung im B-Plangebiet nicht offensichtlich ist, so wird generell deutlich, dass die Habitatansprüche trotz der Lage der meisten Revierzentren innerhalb des Chemieparks derzeit offensichtlich günstig sind. Dies ergibt sich aus der Existenz potenzieller Brut- und Nahrungshabitate in Form von Resten von Altbaumbeständen, insbesondere Stieleichen, und eines umgebenden Komplexes aus Brachen, Restgrünlandflächen und Rohböden. Insbesondere die Existenz von Bereichen mit schütterer Bodenvegetation scheint ein wesentlicher Faktor der günstigen Bestandssituation im Chemiepark zu sein, da die Art entsprechende Bereiche zur Nahrungssuche präferiert (Grüneberg et al. 2013, Martinez et al. 2010).

Dabei stellt der Chemieparkbetrieb offensichtlich keine Restriktion für eine Nutzung als Bruthabitat dar. So konnte selbst in durch Fahrzeuge und Menschen stark frequentierten Bereichen eine hohe Revierdichte auf engem Raum sowie eine regelmäßige Besetzung der Reviere nachgewiesen werden. Entsprechend wurde auch die Maßnahmenfläche in direkter Nachbarschaft zum Chemiepark und innerhalb des B-Plangebiets vom Gartenrotschwanz als Bruthabitat angenommen.

Dabei erwies sich die Maßnahmenkonzeption aus der Bereitstellung extensiv genutzter Flächen in Verbindung mit überwiegend bereits vorhandenen vegetationsarmen Bereichen und Alteichenbeständen sowie der Exposition von Nistkästen als zielführend.

Dass in diesem Zusammenhang auch die Bereitstellung eines ausreichenden Nistplatzangebots wichtig ist, wurde bei den 2011 bis 2013 durchgeführten Kontrollen und der Reinigung der angebrachten Nistkästen deutlich, bei der ein Nutzungsgrad von bis zu 85 % nachgewiesen wurde. Insgesamt bedeutet dies, dass der Konkurrenzdruck um geeignete Höhlen für Höhlenbrüter in Bezug auf den relativ spät aus den Überwinterungsgebieten bei uns eintreffenden Gartenrotschwanz durch die hohe Anzahl an Nisthilfen abgemildert wurde. Trotz der intensiven Nutzung der Nistkästen durch früh brütende Höhlenbrüter, vor allem verschiedene Meisenarten, waren durch die hohe Anzahl auch für den später eintreffenden Gartenrotschwanz, dessen Brutbeginn meist erst im Mai liegt (vgl. Bosch 2012), noch ausreichend nicht besetzte und geeignete Höhlen vorhanden.

Die Funktionserfüllung der CEF-Maßnahme konnte durch die nachgewiesene Steigerung der Brutpaarzahlen in den Maßnahmenflächen von null auf drei bis vier und einem fehlenden Absinken des Gesamtbestands im Untersuchungsgebiet – auch nach dem erfolgten vorhabenbezogenen Eingriff – belegt werden. Insgesamt konnte der im Artenschutzbeitrag zugrunde gelegte Verlust von zwei Revieren des Gartenrotschwanzes funktional kompensiert und die generelle Wirksamkeit der Maßnahme belegt werden.

4 Fazit und Anmerkungen zur praktischen Anwendung des Artenschutz-Rechts

Aus den Ergebnissen der Bestandserfassungen im Rahmen des Monitorings wird deutlich, dass CEF-Maßnahmen für den Gartenrotschwanz wirksam sein können, wenn die konkreten Habitatansprüche, funktionalen Zusammenhänge und zeitlichen Vorläufe berücksichtigt werden. Insgesamt sind folgende Aspekte festzuhalten:

Aufgrund der relativen Brutorttreue sollten Maßnahmen in möglichst engem räumlich-funktionalen Zusammenhang zum beeinträchtigten Brutvorkommen umgesetzt werden. Im vorliegenden Fall befand sich der Maßnahmenbereich sowohl in direkter Nachbarschaft zum Eingriffsbereich als auch in einem Abstand von ca. 1km.

Die Exposition von Nistkästen für den Gartenrotschwanz als Übergangslösung bis zur Entwicklung geeigneter Höhlenbäume ist als Teil einer Gesamtmaßnahme wirksam. Dabei ist aufgrund der Konkurrenz mit anderen Höhlenbrütern ein ausreichend hohes Nistkastenangebot erforderlich. Eine genaue Anzahl kann zwar nicht definiert werden, da sie von der Konkurrenzsituation im Einzelfall abhängig ist. Eine hohe Anzahl kann aber vermeiden, dass möglicherweise eine CEF-Gesamtmaßnahme allein aufgrund der Besetzung von Kästen durch andere Vogelarten, Bilche und/oder staatenbildende Insekten (vgl. Gatter 2007) nicht funktioniert. Im vorliegenden Fall war die Exposition von zehn bis zwanzig Kästen pro beeinträchtigtem Brutpaar wirksam. Diesbezüglich war eine Präferenz von Standard-Nistkästen mit ovalem Einflugloch zu erkennen.

Im Bereich des neu entwickelten oder optimierten Gesamthabitats kommt der bereits von Martinez (2010) beschriebenen Existenz offener Bodenstellen und/oder extensiv genutzter Flächen mit niedriger Vegetation eine besondere Bedeutung zu.

Aufgrund der relativ geringen Störempfindlichkeit des Gartenrotschwanzes gegenüber menschlicher Anwesenheit nutzt die Art im vorliegenden Fall Randzonen von Industrieanlagen, wenn diese Brutmöglichkeiten (hier: Reste von Alteichenbeständen) in Verbindung mit kleinräumigen Brachen und offenen Bodenflächen als Nahrungshabitat aufweisen. Durch den Mangel entsprechender Gesamthabitate in der nordrhein-westfälischen Kulturlandschaft, die insbesondere durch (landwirtschaftliche) Nutzungsintensivierung bedingt ist, kommt solchen Funktionen für den Arterhalt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.

In diesen wie in anderen begleiteten Planungsprozessen zeigt es sich, dass solche artenschutzrelevanten Restflächen, wenn sie den Produktionsablauf nicht stören und keine Gefahr für die Verkehrssicherung darstellen, bisher toleriert wurden. Mit zunehmender Kenntnis des Artenschutzrechts und diverser damit begründeter Klageverfahren steigt jedoch die Befürchtung der Verantwortlichen industrieller und gewerblicher Unternehmen, dass sich wegen des Artenschutzes Einschränkungen oder Behinderungen der gewerblichen/industriellen Entwicklungsmöglichkeiten ergeben könnten. Aufgrund dessen sinkt insbesondere im Hinblick auf den temporären Erhalt von Altbaumbeständen als potenzielle Brut- und Quartierstandorte für Vögel und Fledermäuse die Toleranzschwelle der Unternehmen deutlich. Nach eigenen Erfahrungen werden entsprechende Bestände nur so lange erhalten, wie dies artenschutz- und planungsrechtlich zwingend erforderlich ist. Sobald Planungsrecht besteht und keine aktuellen artenschutzrechtlichen Restriktionen existieren, werden solche Baumbestände – rechtmäßig – gefällt, auch wenn sich aus dem Planungsprozess heraus noch keine zwingende Notwendigkeit ergibt. Gleichzeitig wird im Rahmen von Pflegemaßnahmen vielfach darauf geachtet, dass nachwachsende Baumbestände nicht so stark werden, dass sie Funktionen als Höhlenbäume innehaben könnten. Dies führt insgesamt dazu, dass bisherige faunistisch relevante Restfunktionen im gewerblich/industriell geprägten Bereich sukzessiv entfallen werden.

Eine Lösung dieses Dilemmas ist aufgrund der aktuellen Rechtslage nicht erkennbar. Trotzdem erscheint bei einer konsequenten Nutzung vorhandener Spielräume Vieles erreichbar. Ziel muss es sein, den Gewerbe-/Industrieunternehmen die Furcht vor artenschutzrechtlichen Restriktionen durch eine fachlich und rechtlich vertretbare Anwendung einer „Natur auf Zeit“-Regelung, kommuniziert durch die naturschutzfachlichen Genehmigungsbehörden und die Naturschutzverbände, zu nehmen. So ist bei Berücksichtigung des Tötungsverbots nach § 44 (1) Nr.1 BNat SchG (z.B. Einhaltung von Fällzeiträumen) ein temporärer Erhalt potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z.B. Altbaumbestände, Pionierhabitate) in vielen Fällen rechtlich möglich und fachlich in hohem Maße wünschenswert.

Im Hinblick auf die Ausgestaltung des CEF-Monitorings für den Gartenrotschwanz müssen Art und Umfang immer einzelfallbezogen festgelegt werden. Im vorliegenden Fall wurde mit einer Revierkartierung gemäß der einschlägigen Methodenstandards (Südbeck et al. 2005) sowie einer dreijährigen Erfassungsdauer aussagekräftige Ergebnisse erzielt, die den sich aus dem konkreten Verfahren ergebenden Ansprüchen an ein Risikomanagement vollständig genügten. Bei ungünstigeren Ausgangsvoraussetzungen, z.B. großem Abstand von Maßnahmenbereichen vom betroffenen Vorkommen oder suboptimalen Maßnahmenkonzeptionen, ist in anderen Fällen auch die Notwendigkeit einer Erhöhung der Erfassungsintensität (z.B. Bruterfolgsnachweis) und/oder Verlängerung von Monitoring-Zeiträumen denkbar. Die Erforderlichkeit eines Monitorings und, sofern dieses zu bejahen ist, die konkreten Inhalte sind im Rahmen des jeweiligen Verfahrens in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde festzulegen.

Dank

Für die kritische Durchsicht des Manuskripts und die Hilfe bei der englischen Zusammenfassung danke ich Frau Carola Kaltofen und Herrn Jens Otto.

Literatur

Bauer, H.-G., Berthold, P. (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. 2. Aufl., Wiesbaden.

–, Bezzel, E., Fiedler, W. (2005): Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Bd. 1-3, 2. Aufl. Aula, Wiesbaden.

Bosch, S. (2012): Nistkasten-Geheimnisse: Mit der Nistkastenkamera ermittelte brutbiologische Details an einem Brutplatz des Gartenrotschwanzes Phoenicurus phoenicurus. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 28, 93-105.

Europäische Kommission (2007): Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC. Brüssel

Gatter, W. (2007): Bestandsentwicklung des Gartenrotschwanzes Phoenicurus phoenicurus in Wäldern Baden-Württembergs. Ornithol. Anz. 46, 19-36.

Glutz von Blotzheim, U.N. (Hrsg., 1988): Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus 1758) – Gartenrotschwanz, Gartenrötel. In: Glutz von Blotzheim, U.N., Hrsg., Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 11/I, Passeriformes (2. Teil), 344-38,eBook-Ausgabe 2001, Aula, Wiesbaden.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (2014a): Erhaltungszustand und Populationsgröße der Planungsrelevanten Arten in Nordrhein-Westfalen. Stand: 23.12.2014.

– (2014b): Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen. http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/start.

– (2015): Vorkommen und Bestandsgrößen der planungsrelevanten Arten in den Kreisen in Nordrhein-Westfalen. Stand: 30.04.2015.

Landschaft + Siedlung GbR (2012): Artenschutzbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 94j der Stadt Marl. Stand 16.02.2012. Recklinghausen.

Martinez, N., Jenni, L., Wyss, E., Zbinden, N. (2010): Habitat structure versus food abundance: the importance of sparse vegetation for the common redstart Phoenicurus phoenicurus. Journal of Ornithology 151, 297-307.

MKULNV NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen (Az.: III-4 - 615.17.03.09). Bearb.: FÖA Landschaftsplanung GmbH (J. Bettendorf, R. Heuser, U. Jahns- Lüttmann, M. Klussmann, J. Lüttmann), Bosch & Partner GmbH (L. Vaut), Kieler Institut für Landschaftsökologie (R. Wittenberg). Schlussbericht.

Nordrhein-Westfälische Ornithologen Gesellschaft (Hrsg., 2002): Die Vögel Westfalens. Ein Atlas der Brutvögel von 1989 bis 1994. Beiträge zur Avifauna Nordrhein-Westfalens, Bd. 37. Bonn.

Grüneberg, C., Sudmann, S.R., Weiss, J., Jöbges, J., König, H., Laske, V., Schmitz, M., Skibbe, A. (2013): Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens. NWO & LANUV, Hrsg., LWL-Museum für Naturkunde, Münster.

Stickroth, H. (2011): Vogel des Jahres 2011: Gartenrotschwanz – vom Großgrundbesitzer zum Kleingärtner. Der Falke 58 (1), 20-26.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

–, Bauer, H.-G., Boschert, M., Boye, P., Knief, P. (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 4. überarb. Fassung. Ber. Vogelschutz 44, 23-81.

Sudmann, S.R., Grüneberg, C., Hegemann, A., Herhaus, F., Mölle, J., Nottmeyer-Linden, K., Schubert, W. von, Dewitz, W., Jöbges, M., Weiss, J. (2009): Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens, 5. Fassung. NWO & LANUV, Hrsg.

Vowinkel, K. (2010): Der Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus im Vogelschutzgebiet „Stromberg“ (Nordwürttemberg): Bestandsabschätzung und Siedlungsdichte in ausgewählten Streuobstgebieten. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 26, 1-15.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.