Birding und sein Beitrag zur Regionalökonomie

Abstracts

Naturtourismus rund um die Vogelbeobachtung ist auf internationaler Ebene schon seit einigen Jahrzehnten ein Wachstumsmarkt. Auch unter den Besuchern deutscher Großschutzgebiete wächst das Interesse an Birding. Dieser Beitrag analysiert erstmals die regionalwirtschaftlichen Effekte des Birding in Deutschland.

Am Beispiel der Kranichrast im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft (Mecklenburg-Vorpommern) wird gezeigt, dass in der Region ca. 4,4 Mio. Euro zusätzliches Einkommen generiert wird, welches auf die Vogelbeobachtung zurückgeführt werden kann. Dies entspricht etwa 3 % der gesamten jährlichen Wertschöpfung des Nationalparks, welche sich auf rund 150,4 Mio.€ beläuft. Weiterhin wird die spezielle Struktur der Birding-Touristen während der Kranichrast mit der Struktur des gesamten Tourismusjahres verglichen und auf signifikante Unterschiede eingegangen.

Bird watching and its contribution to regional economy – Resting cranes in the National Park ‘Vorpommersche Boddenlandschaft’

Over the last decades bird watching tourism as a form of nature-based tourism has become a growing market on a global level. Also in the Large Protection Areas of Germany birders are showing a growing interest. For the first time, this paper examines the economic effects of bird watching in Germany. Using the example of crane migration at the National Park ‘Vorpommersche Boddenlandschaft’ the study shows that an additional regional income of about 4.4 million EUR has been generated. This amount can directly be linked to crane migration, representing about 3 % of the National Park’s total annual net product, which covers 150.4 million EUR. Furthermore, the study compares the special structure of birding tourists during crane migration to visitor structures over the course of the year, identifying and explaining significant differences.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Heute leben mehr Menschen in Städten als jemals zuvor. Der urbane Lebensstil hält auch im ländlichen Raum immer stärker Einzug. Damit wächst der Drang nach Natur. So hat sich seit den 1980er-Jahren die Sparte des Naturtourismus zu einem der am stärksten wachsenden Teile des Wirtschaftszweigs Fremdenverkehr entwickelt (vgl. Christ et al. 2003, Rodger et al. 2007). Jährlich zieht es weltweit viele Millionen Touristen in Großschutzgebiete (GSG), um „wilde“ Natur zu erleben – mit positiven wie negativen Konsequenzen (Balmford et al. 2015, Bollier 2009, Job et al. 2016, Job & Paesler 2013, Schamel & Job 2013).

Einen besonderen Stellenwert hat hierbei das Wildtier-Naturerlebnis beispielsweise in Form der Vogelbeobachtung – das Birding. Auch in Deutschland findet Birding in GSG statt: besonders in den Nationalparken Vorpommersche Boddenlandschaft, Müritz und Unteres Odertal (Kranich), im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg (Weißstorch) sowie im Weltnaturerbegebiet Wattenmeer, wo diverse Zugvögel, z.B. die Ringelgans (vgl. Kruckenberg et al. 2011, S. 374), beobachtet werden. In diesen GSG hat sich das touristische Angebot teilweise an die Vogelbeobachtung angepasst. Um damit einen spezifischen Kreis von Nachfragern anzusprechen, entwickelten die GSG-Verwaltungen in Kooperation mit primär lokalen Stellen spezifische Angebote, die an Vogelbeobachter gerichtet sind.

Hieraus ergibt sich die im Weiteren zu beantwortende Forschungsfrage, ob von Birdingtouristen ein Effekt auf die regionalökonomische Entwicklung der jeweiligen GSG-Region ausgeht. Zudem erscheint es im Sinne einer möglichst zielgruppengerechten Ansprache notwendig, den typischen Birding-Touristen strukturell näher zu charakterisieren. Diese Fallstudie ist die erste Analyse, die zu diesem Themenkreis in Deutschland vorgelegt wird.

2 Effekte des Tourismus

Um die ökonomischen Effekte des Birding zu bestimmen, ist es notwendig, die regionalwirtschaftlichen Wirkungsdimensionen zu beleuchten. Hierbei muss zwischen den tangiblen, also monetär messbaren Effekten, sowie den intangiblen Effekten unterschieden werden (vgl. Bieger 2001: 89). Letztere wirken beispielsweise mittels Image- und Kooperationseffekten langfristig auf das wirtschaftliche Klima in einer Region ein, können allerdings nur schwer quantifiziert werden. Dieses ist ein Grund, warum ein Großteil der Studien zu regionalökonomischen Effekten des Tourismus von GSG – wie auch diese Arbeit – den Fokus auf die tangiblen Effekte legt, die kurzfristig wirken und relativ gut messbar sind (vgl. Job et al. 2009, Job et al. 2013, Woltering 2012b).

Tangible Effekte sind zu differenzieren hinsichtlich (i) direkter Effekte, also aus den Ausgaben der Touristen entstehender Bruttoumsätze, (ii) indirekter Effekte, welche über die zur touristischen Angebotserstellung notwendigen Vorleistungsbeziehungen entstehen, sowie (iii) induzierter Effekte. Letztere gehen auf die Ausgaben der lokalen Bevölkerung zurück, welche sie von Einkommen tätigen, das direkt oder indirekt auf touristische Ausgaben der GSG-Besucher zurückzuführen ist (vgl. Woltering 2012a: 68ff.). Die Höhe der direkten Effekte übt dabei nicht nur entscheidenden Einfluss auf die beiden anderen genannten Effektarten aus, sondern sie weisen in der Regel auch ein absolut höheres Niveau auf (vgl. Stynes 1999: 16).

3 Naturtourismus und Birding aus ökonomischer Perspektive

Naturtourismus umfasst „Reisen mit dem Ziel, Landschaften und die dazu gehörige Fauna und Flora zu genießen bzw. zu studieren. Eine häufig ausgeübte Aktivität ist die Tierbeobachtung (z.B. bird watching). Bevorzugte Destinationen sind Naturlandschaften oder naturnahe Kulturlandschaften, meist mit Reservatstatus“ (Job 1991; Job 2002: 428f.). Neben dem Erholungswert der Landschaft spielen hier oft spezielle Tier- oder Pflanzenarten, die in einer Region in besonderer Einzigartigkeit vorkommen, eine bedeutende Rolle (vgl. Buckley 2013: 222f.; Lupp et al. 2013: 72). Dazu können die Sequoia-Bäume in Kalifornien zählen, aber auch temporär rastende Zugvögel, Rothirsche während der Brunftzeit oder die Blütezeit einer bestimmten Pflanzenart (z.B. die Narzissen-Wiesen im Nationalpark Eifel). So gibt es GSG, die aufgrund ihrer natürlichen Einzigartigkeit Touristen ganzjährig anziehen, und andere, die dies nur zu bestimmten Zeitpunkten tun.

Besonders großes touristisches Interesse an Tierbeobachtungen findet man während der Paarungszeit oder der Brunft, da die meisten Tiere dann lauter und auffallender sind (vgl. Sinha 2001: 11). Dies liefert dem Touristen eine gewisse Garantie bzw. steigert die Wahrscheinlichkeit, das gewünschte Naturphänomen tatsächlich während der Reise erleben und vor allem fotografieren zu können – um es als Souvenir in der Kamera mit nach Hause zu nehmen bzw., viel mehr noch, in die sozialen Medien-Netzwerke möglichst zeitnah einspeisen zu können. Solche Naturereignisse können somit als Attraktion gelten, welche die Aufmerksamkeit der potenziellen Touristen auf eine Region lenken und das Image der Region unabhängig von der Natur ganzjährig prägen (vgl. Brunson 2002: 1).

Während in der Vergangenheit das Interesse an Tieren vermehrt in den Zoologischen Gärten lag, wollen heute immer mehr Personen die Tiere auch in ihren natürlichen Lebensräumen beobachten (vgl. Sinha 2001: 3); nicht zuletzt aus diesem Grund sind die meisten großen Zoos auch rekonfiguriert worden. Das sogenannte Wildlife-Watching ist international längst zu einem bedeutsamen Segment des Naturtourismus gereift und die Nachfrage steigt noch immer (z.B. Higginbottom 2004, Mintel 2008, Newsome & Rodger 2012). Die Aussicht auf Wildtierbeobachtungen ist für Touristen teilweise einer der Hauptgründe, ein Land bzw. eine Region zu bereisen. Schätzungen zufolge werden beispielsweise allein in Australien bis zu 3,5 Mrd. Dollar pro Jahr durch internationalen Tourismus zum Zwecke der Wildtierbeobachtung umgesetzt (vgl. Higginbottom 2004: 9). In Afrika gelten 80 % der Reisen als Safaritouren. Im Durchschnitt gibt ein Safari-Tourist dort pro Tag 243 US-Dollar aus, für eine luxuriöse Variante sogar 753 US-Dollar (vgl. UNWTO 2014: 26f.). Der weltweite Umsatz durch Walbeobachtung liegt ebenfalls bei ca. 2,1 Mrd. Dollar – mit steigender Tendenz (vgl. Higham et al. 2015; O´Connor et. al. 2009: 9). Ein Beispiel liefert Niederkalifornien (Mexiko), wo der zwischen Weihnachten und Ostern stattfindende Walbeobachtungstourismus im Biosphärenreservat El Vízcanio einen Bruttoumsatz von 2,73 Mio. US-Dollar jährlich generiert (vgl. Brenner et al. 2016).

Die Vogelbeobachtung hat besonders in anglophonen Ländern seit den 1980er-Jahren ein starkes Wachstum erfahren (vgl. Butler et al. 1994: 253; Connell 2009: 203f.). Gleichzeitig wächst auch das Naturtourismussegment Birding (Biggs 2011: 128). Für Nordamerika heißt es, dass 84 % der Wildtierbeobachter in den USA Vögel betrachten; 17,8 Mio. Personen sollen sogar eine Reise unternommen haben, um Vögel in freier Wildbahn zu studieren (U.S. FuWS 2011: 36ff.). Dass Birding solch große Beliebtheit genießt, ist teilweise darauf zurückzuführen, dass Vögel, insbesondere in großen Ansammlungen, relativ einfach aufzuspüren sind (vgl. Valentine & Birtles 2004, S. 21). Andererseits ist gewiss, dass Zugvögel aufgrund ihrer langen Flugstrecken und durch ihr kurzzeitiges, aber häufig massiertes Rasten (z.B. Massenzug von Ringelgänsen) in einer Region eine große Faszination auslösen.

Der ökonomische Einfluss auf die Gemeinden rund um Birding-Hotspots wurde im internationalen Kontext inzwischen verschiedentlich nachgewiesen (z.B. Edwards & Thompson 2009, Hvenegaard et al. 1989, Sekercioglu 2002). Die nachfolgenden Abschnitte versuchen eine Analyse der diesbezüglichen Situation in Deutschland.

4 Birding in deutschen Großschutzgebieten – ein Überblick

In Deutschland nimmt der Birding-Tourismus bislang nur einen geringen Stellenwert ein. Regional und naturgemäß saisonal kann er jedoch durchaus stärker ausgeprägt sein. Tab. 1 gibt eine exemplarische Angebotsübersicht der bekanntesten und meistgenutzten touristischen Angebote in deutschen GSG, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Es lässt sich erkennen, dass viele Offerten an den Vogelzug gebunden sind und damit eher in den Herbst und das Frühjahr fallen, wohingegen der Weißstorch im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg den Sommer hindurch beobachtbar ist. Die Palette reicht von mehrtägigen Pauschalreisen mit Kosten von mehreren hundert Euro bis hin zu kostenfreien Angeboten.

Im Folgenden werden am Fallbeispiel des Kranichtourismus im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft die tangiblen regionalökonomischen Effekte dieser Form des Tourismus exemplarisch ermittelt.

5 Die Kranichrast im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft

5.1 Anlass

Im Herbst rasten im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft (VPBL) gleichzeitig bis zu etwa 70000 Kraniche (vgl. Moning & Wagner 2013: 38f.), welche die flachen Gewässer der Bodden als Schlafplatz benötigen. Zusätzlich finden Kraniche genügend Futter in der direkten Umgebung (teilweise wird im Vorfeld des NLP gekirrt als Ablenkfütterung vor Wildschäden), was den Nationalpark zum idealen Rastplatz macht (Abb. 1). Aufgrund dieses einzigartigen Naturschauspiels reisen die Birdingtouristen in die Region. Dies wird von der lokalen Bevölkerung positiv wahrgenommen, da die Aktivitäten der Birder einen positiven Effekt auf die Tourismusentwicklung haben. Nachfolgend geht es darum, diesen Effekt zu spezifizieren.

5.2 Methode

Zur Abschätzung der ökonomischen Effekte des Kranichtourismus am Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft wurde eine Wertschöpfungsanalyse betrieben, wie sie bereits erfolgreich in Untersuchungen zu regionalökonomischen Effekten des Tourismus in deutschen Nationalparks angewandt wurde (vgl. Job et al. 2009).

Für die Durchführung dieser Analyse wurden die wesentlichen Parameter wie folgt bestimmt:

das Nachfragevolumen als touristische Aufenthaltstage in der Nationalparkregion VPBL,

das Ausgabeverhalten der Kranichtouristen für verschiedene Kategorien wie Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Eintrittsgelder, Verkehrsmittelnutzung etc.,

der Stellenwert des Naturschauspiels Kranichrast bei der Reiseentscheidung, auch in Relation zum naturschützerischen Prädikat „Nationalpark“. Letzteres betreffend geht es einerseits um die Bekanntheit dieser Marke, andererseits um die Rolle, die der Nationalpark VPBL bei der Reiseentscheidung gespielt hat.

Aus den genannten Kenngrößen lassen sich die touristischen bedingten Bruttoumsätze durch die Kranichtouristen ermitteln. Mittels branchenspezifischer Wertschöpfungsquoten können diese nach Abzug der Mehrwertsteuer in regionales Einkommen und Vorleistungen überführt werden, die wiederum indirekte Einkommenseffekte zeitigen (vgl. Job & Metzler 2005).

Die Anzahl der Kranichtouristen wurde unter Verwendung primärer und sekundärer Daten ermittelt. Als Sekundärdatenquelle dienten die Besucherzahlen des Kranich-Informationszentrums in Groß Mohrdorf. Zur Gewinnung der notwendigen Primärdaten zum Ausgabeverhalten und der Reisemotivation wurden im Herbst 2013 insgesamt 292 Face-to-Face-Interviews mit Kranichbesuchern an neun Kranichbeobachtungspunkten (Abb. 2) durchgeführt. Angepasst an den Lebensraum und das Rastverhalten der Kraniche im Tagesverlauf wurden die Befragungsstandorte entweder morgens und abends oder tagsüber besetzt, da die Kranichtouristen zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Aussichtspunkte bevorzugen. Mit dem Befragungszeitraum Ende September beginnt in der Region die Hochphase der Kraniche, die dort während der Herbstwanderung rasten. Zudem findet während dieser Zeit die Veranstaltungsreihe „Woche des Kranichs“ statt.

Die Daten zum Kranichtourismus werden in der Folge mit den Daten aller VPBL-Nationalparktouristen verglichen, die im Rahmen einer Studie zu den regionalökonomischen Effekten des Nationalparks im Jahr 2013/14 erhoben wurden (Job & Kraus 2015, Metzler et al. 2016).

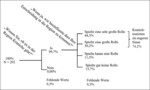

5.3 Charakterisierung der Kranichtouristen

Um den regionalwirtschaftlichen Einfluss der Kranichrast bewerten zu können, wird zunächst die Kranichaffinität der Besucher ermittelt. Sie zeigt den Anteil der Touristen an, der aufgrund dieses Naturschauspiels in die Region VPBL gereist ist. Die Gesamtstichprobe dieser Studie (N=292) wird dazu anhand von zwei Fragen in Kranichtouristen im engeren Sinne (i.e.S.) und sonstige Kranichtouristen eingeteilt. Nach Abb. 3 gelten 74,2 % der Kranichbeobachter als Kranichtouristen i.e.S. Folgende Auswertungen beziehen sich ausschließlich auf diese Gruppe, so dass sich der Stichprobenumfang auf N=218 reduziert. Die Äste des Entscheidungsbaums in Abb. 3 spiegeln die Antwortmöglichkeiten der gestellten Fragen wider; die fehlenden Werte stammen von Befragten, die keine Angabe machten.

Tab. 2 vergleicht die Kranichtouristen mit der Gesamtheit aller Touristen im Nationalpark VPBL, die jährlich in einer Größenordnung von 4,8 Mio. Besuchstagen auftreten (vgl. Metzler et al. 2016). Es wird deutlich, dass Kranichtouristen mit 58,1 Jahren im Schnitt deutlich älter sind als die Vergleichsgruppe. In Abhängigkeit der unterschiedlichen Altersverteilung ergibt sich ein signifikanter Unterschied in der Berufstätigkeit – so sind die dortigen Birder deutlich häufiger in Rente. Dies mag auf den ersten Blick verwundern, hängt aber mit dem typischen Nebensaison-Publikum in VPBL zusammen (Job & Kraus 2015).

Das Bildungsniveau der befragten Kranichtouristen ist wie bei allen deutschen Nationalparktouristen im Vergleich zur Bundesbevölkerung überdurchschnittlich hoch. 61,0 % der Kranichtouristen gaben die Hochschulzugangsberechtigung als höchsten allgemeinen Schulabschluss an, gegenüber 27,9 % in der gesamtdeutschen Bevölkerung (vgl. Destatis 2013: 41). Auch was das frei verfügbare Einkommen anbelangt, rangieren die deutschen Nationalparktouristen deutlich über dem Bundesdurchschnitt (Job et al. 2016), was für die hiesigen Birder auch gilt; allerdings eingeschränkt durch den bereits erwähnten hohen Rentneranteil. Hinsichtlich der Gruppengröße, der Herkunft (Anreisezeit), der Aufenthaltsdauer sowie der Geschlechterverteilung zeigen sich keine signifikanten Differenzen zwischen beiden Gruppen.

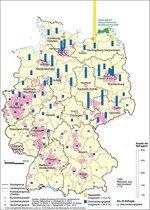

Abb. 4 zeigt die Herkunft aller VPBL Nationalparktouristen. Da, wie in Tab. 2 zu sehen, keine signifikanten Unterschiede in der Anreisezeit zwischen Nationalparktouristen und Kranichtouristen bestehen, dürfte sich die Herkunft der Kranichtouristen ähnlich darstellen. Wie zu erkennen ist, rekrutiert sich die geringe Anzahl an Tagesgästen primär aus den angrenzenden Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns. Bei den Übernachtungsgästen ist ein hoher Anteil an Besuchern aus dem ostdeutschen Verdichtungsräumen festzustellen, der auch auf die verkehrstechnisch günstige Erschließung im Vergleich zu den Küstendestinationen der Nordsee zurückzuführen sein dürfte und nicht zuletzt auch mit der DDR-Vergangenheit zu tun hat.

Kranichtouristen sind nicht nur älter, sie zeigen sich auch deutlich affiner in Bezug auf den Nationalpark. Während Kranichtouristen zu 45,9 % in die Kategorie Nationalparktouristen i.e.S. fallen, sind dies unter allen Nationalparktouristen nur 31,5 % (p<0.001, Chi-Quadrat-Test). Als Nationalparktouristen im engeren Sinne werden analog zu den Kranichtouristen (Abb. 3) jene Befragten der Gesamtstudie verstanden, die um den Schutzstatus des Nationalparks VPBL wussten und für die dieser Status eine große oder sehr große Rolle bei der Reiseentscheidung spielte (vgl. Job et al. 2009).

Dieser Unterschied zwischen den Gruppen ist dabei nicht auf den Wissenstand um den Schutzstatus der Region zurückzuführen (hier bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen), sondern auf den ungleich höheren Stellenwert des Nationalparks VPBL bei der Reiseentscheidung. D.h. die Kranichrast bringt Personen in den Nationalpark, die sich wegen dieser eindrucksvollen Vogelansammlungen mit ihm identifizieren und vor allem deshalb ihre naturtouristische Reise angetreten haben. Das naturschützerische Prädikat „Nationalpark“ wird somit saisonal zum besonderen touristischen Alleinstellungsmerkmal der Destination (vgl. Hannemann & Job 2003, Job 2010, Woltering 2012b).

5.4 Ermittlung der regionalökonomischen Effekte durch Kranichtouristen

Zur Berechnung der regionalwirtschaftlichen Effekte des Kranichtourismus spielen die Kranichtouristen i.e.S. eine wichtige Rolle. Da für diese Gruppe die Kraniche einen entscheidenden Reisefaktor darstellen, lassen sich streng genommen nur deren Ausgaben tatsächlich auf die Kranichrast zurückzuführen.

Die Gesamtheit der Kranichtouristen i.e.S. berechnet sich wie folgt: Während der Kranichsaison 2013 besuchten 11175 Personen das Kranich-Infozentrum (KIZ) Groß Mohrdorf. Der Anteil der Kranichtouristen i.e.S. dieser Besucher liegt bei 89,1 % oder 9957 Personen. Von allen in den Primärerhebungen als Kranichtouristen i.e.S. identifizierten Personen besuchten 52,8 % das KIZ. Die Besucherzahl des KIZ muss folglich mit dem Faktor 1,894 (=100/52,8) multipliziert werden, um die Gesamtzahl der Kranichtouristen i.e.S. von 18858 Besuchern zu erhalten.

2169 (11,5 % ) der Kranichtouristen sind dabei Tagesausflügler, die restlichen 16689 (88,5 % ) weilen als Übernachtungsgäste in der Region. Da Tagesausflügler im Schnitt 2,9-mal im Jahr in die Region kommen, um Kraniche zu beobachten, ergeben sich insgesamt 6246 Besuchstage durch diese Gruppe. Bei Übernachtungsgästen liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 7,6 Tagen, woraus sich 127430 Besuchstage in der Nationalparkregion VPBL errechnen lassen.

Für die Wertschöpfungsanalyse werden im Zuge der Primärerhebungen differenzierte Angaben über das Ausgabeverhalten der Besucher aufgenommen, wobei hier zwischen Tages- und Übernachtungsgästen unterschieden werden muss. Die Tagesausflügler unter den Kranichtouristen weisen eine Ausgabenhöhe von durchschnittlich 18,35€ pro Tag und Person auf und liegen damit auf einem vergleichbaren Niveau wie die Nationalparkbesucher (18,30 €).

Unterschiede zeigen sich hingegen bei den Übernachtungsgästen. Hier geben Kranichtouristen 62,50 € pro Tag aus, die Touristen der Gesamtstudie aller Nationalparktouristen 68,70 €, was primär auf verminderte Ausgaben für die Unterkunft sowie im Einzelhandel zurückzuführen ist. Insgesamt verbleiben 79 % der Ausgaben aller Kranichtouristen im Gastgewerbe, der Einzelhandel partizipiert mit 12 % und auf sonstige Dienstleistungen entfallen noch 9 % der Ausgaben.

Aus der Multiplikation der Tagesausgaben mit den Besuchertagen der Tages- und Übernachtungsgäste lässt sich der Bruttoumsatz der Kranichtouristen berechnen. Dieser liegt bei rund 8,1 Mio. €. Nach Abzug der Mehrwertsteuer bleibt der Nettoumsatz, aus dem sich mittels Multiplikation mit branchenspezifischen Wertschöpfungsquoten (diese geben den Anteil von Lohn, Einkommensteuer, Zins, Dividende und sowie einbehaltenem Gewinn am Umsatz an) das direkte regionale Einkommen in Höhe von 3,1 Mio. € errechnet. Über Vorleistungsbeziehungen ergibt sich nochmals ein indirekter Einkommenseffekt in Höhe von 1,3 Mio. €, so dass letztendlich ein regionaler Einkommenszuwachs von 4,4 Mio. € zu verzeichnen ist. Zur Veranschaulichung finden sich die einzelnen Berechnungsschritte in Tab. 3.

Aus der Division der von den Kranichtouristen induzierten Wertschöpfung durch das durchschnittliche Primäreinkommen (PEK) pro Kopf im seit 2011 fusionierten Landkreis Vorpommern-Rügen erhält man das jeweilige Einkommensäquivalent, welches die Zahl an Personen repräsentiert, deren Einkommen vom Kranichtourismus abhängig ist:

[4.406.000€/15.695€ p.P.] ≈ 280

Regionales Einkommen Gesamt/Primäreinkommen pro Kopf = Einkommensäquivalente

Wie anhand Tab. 3 zu erkennen ist, entfallen damit in etwa 3 % der Wertschöpfung aller Nationalparkbesucher eines Jahres auf die Kranichtouristen.

6 Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass Kranichtouristen regional und saisonal ein bedeutendes Nachfrager-Segment darstellen können. Analog zu anderen Birding-Studien im internationalen Kontext (vgl. Maple et al. 2010: 224; Scott & Thigpen 2003: 205; Stoll et al. 2006: 246) weisen die Kranichtouristen ein überdurchschnittliches Alter auf: sowohl verglichen mit dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 46,1 Jahren (vgl. Destatis 2013), dem Durchschnitt aller deutschen Nationalparkbesucher von 44,6 Jahren (vgl. Metzler et al. 2016) sowie den Besuchern des Nationalparks VPBL. Die drei oben genannten Studien charakterisierten Birder darüber hinaus als überdurchschnittlich gebildet und wohlhabend. Eine ähnliche Charakterisierung der Kranichtouristen im engeren Sinn ist im Vergleich mit allen Nationalparktouristen des Gebietes VPBL möglich.

Die Nationalparkaffinität liegt bei den Kranichtouristen im engeren Sinne deutlich über der aller Besucher der Nationalparkregion. Sie erreichen Werte, die vergleichbar sind mit den in dieser Hinsicht führenden deutschen Nationalparks Bayerischer Wald und Müritz (vgl. Job et al. 2016). Aus naturschutzpolitischer Sicht ergibt sich somit die Folgerung, dass die gezielte Vermarktung solcher charakteristischer Naturereignisse als Instrument angesehen werden kann, um die Schutzgebietsaffinität zu steigern und damit langfristig auch die regionalökonomische Wirkung der Schutzgebiete sowie ihre Akzeptanz vor Ort zu steigern.

Die Übernachtungsgäste unter den Kranichtouristen geben für Unterkunft und Einzelhandel etwas weniger aus als die anderen Nationalparkbesucher. Die verminderten Ausgaben für die Unterkunft dürften damit zusammenhängen, dass der Kranichzug in der touristischen Nebensaison gelegen ist. Der positive regionalökonomische Effekt des Birding, den andere Studien auf internationaler Ebene nachwiesen (vgl. Conradie 2013; Sekercoglu 2002: 282), konnte auch für das regionale Fallbeispiel VPBL festgestellt werden. Auch wenn die Kranichtouristen nur für 3 % des gesamten durch den Nationalparktourismus generierten Einkommens bürgen, ist die absolute Zahl von 280 Personen, die ihr Einkommen aus diesen Umsätzen bestreiten, nicht zu unterschätzen.

Anhand des Exempels Kranichrast im Nationalpark VPBL konnte gezeigt werden, dass Birder aus regionalökonomischer Perspektive durchaus ein relevantes Nachfrager-Segment darstellen können. Dabei verdeutlichen die anderen aufgeführten Beispiele des Birding-Tourismus, dass viele Großschutzgebiete die Möglichkeit der gezielten Vermarktung dieser Events bereits nutzen. Im Hinblick auf die Kommunikationspolitik der Großschutzgebiete ist dies zu begrüßen. Denn die Ergebnisse zeigen, dass dies ein Mittel sein kann, um die Schutzgebietsaffinität in der Region zu steigern.

Literatur

Balmford, A., Green, J.M.H., Anderson, M., Beresford, J., Huang, C., Naidoo, R., Walpole, M., Manica, A. (2015): Walk on the Wild Side: Estimating the Global Magnitude of Visits to Protected Areas. PLoS Biol 13, (2), e1002074.

Bieger, T. (2001): Wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Sportevents am Beispiel der Ski-WM 2003. Tourismus Journal 5 (1), 77-95.

Biggs, D., Turpie, J., Fabricius, C., Spenceley, A. (2011): The value of avitourism for conservation and job creation - An analysis from South Africa. Conservation and Society 9, (1), 80-90.

Bollier, R. (2009): Wildtiere – Chance für eine Regionalentwicklung?. Am Rücken des Wildes. Wildtiere im Spannungsfeld. Tagung der Nationalparkakademie. Hohe Tauern. 21-25.

Brenner, L., Schauss, B., Stadler, C. Mayer, M., Arnegger, J., Job, H. (2016): Ökonomische Effekte der Walbeobachtung im Biosphärenreservat El Vízcaino (Baja California/Mexico). In: Mayer, M., Job, H., Hrsg., Naturtourismus – Chancen und Herausforderungen, Studien zur Freizeit- und Tourismusforschung, Bd. 12, Mannheim.

Brunson, M. W. (2002): Evaluating a Special Nature-Based Tourism Event. Utah Recreation & Tourism Matters. http://www.agmrc.org/media/cms/rf10_6EFE7AB486EC1.pdf.

Buckley, R. (2013): Role of Tourism. In: Levin, S., Hrsg., Encyclopedia of Biodiversity 7 (2). San Diego. 222-225.

Butler, J., Hvenegaard, G., Krystofiak, D., (1994): Economic Values of Bird Watching at Point Pelee National Park, Canada. In: Munasighe, M., McNeely, J., Hrsg., Protected Area Economics and Policy, Linking Conservation and Sustainable Development. Washington, D.C. 253-262.

Christ, C., Hillel, O., Matus, S., Sweeting, J. (2003): Tourism and Biodiversity. Mapping Tourism’s Global Footprint. Washington.

Connell, J. (2009). Birdwatching, twitching and tourism: towards an Australian perspective. 467 Australian Geographer 40 (2), 203-217

DESTATIS (2013): Bildungsstand der Bevölkerung. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Bildungsstand/BildungsstandBevoelkerung5210002137004.pdf?__blob=publicationFile.

Edwards, R., Thompson, E. (2009): The Economic Impact of the Rowe Sanctuary and Sandhill Crane Migration on the Central Nebraska Region. Bureau of Business Research Report from the University of Nebraska. http://www.bbr.unl.edu/documents/52009Rowe%20Report%2009.08.pdf.

Hannemann, T., Job, H. (2003): Destination „Deutsche Nationalparke“ als touristische Marke. Tourism Review 58 (2), 6-17.

Higginbottom, K. (2004): Wildlife Tourism: An Introduction. In: Higginbottom, K., Hrsg., Wildlife Tourism, Impacts, Management and Planning, Altona, 1-14.

Higham, J.E.S., Bejder, L., Allen, S., Corkeron, P., Lusseau, D. (2015): Managing whale-watching as a non-lethal consumptive activity. Journal of Sustainable Tourism 24 (1), 73-90.

Hvenegaard, G., Butler, J., Krystofiak, D. (1989): Economic Values of Bird Watching at Point Pelee National Park, Canada. Wildlife Society Bulletin 17 (4), 526-531.

Job, H. (1991): Tourismus versus Naturschutz: „sanfte“ Besucherlenkung in (Nah-) Erholungsgebieten. Naturschutz und Landschaftsplanung 23 (1), 28-34.

– (2002): Naturtourismus. In: Brunotte, E., Gebhardt, H., Meurer, M., Meusburger, P., Nipper, J., Hrsg., Lexikon der Geographie, Heidelberg, Berlin, 428-429.

– (2010): Welche Nationalparke braucht Deutschland? Raumforschung und Raumordnung 68 (2), 75-89.

–, Kraus, F. (2015): Endbericht Regionalökonomische Effekte der Nationalparke Jasmund und Vorpommersche Boddenlandschaft. München (unveröff.).

–, Kraus, F., Merlin, C., Woltering, M., (2013): Wirtschaftliche Effekte des Tourismus in Biosphärenreservaten Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 134, Bonn-Bad Godesberg.

–, Merlin, C., Metzler, D., Schamel, J., Woltering, M. (2016): Regionalwirtschaftliche Effekte durch Naturtourismus in deutschen Nationalparken als Beitrag zum integrativen Monitoring-Programm für Großschutzgebiete. BfN-Skripten 431, Bonn-Bad Godesberg.

–, Metzler, D. (2005): Regionalökonomische Effekte von Großschutzgebieten. Natur und Landschaft 80 (11), 465-471.

–, Paesler, F. (2013): Links between Nature-Based Tourism, Protected Areas, Poverty Alleviation and Crises – the Example of Wasini Island (Kenya). Journal of Outdoor Recreation and Tourism 1 (1/2), 18-28.

–, Woltering, M., Harrer, B. (2009): Regionalökonomische Effekte des Tourismus in deutschen Nationalparken. Naturschutz und Biologische Vielfalt 76. Bonn-Bad Godesberg.

Knoll, G.M. (2014): Landschaften geographisch verstehen und touristisch erschließen. Berlin.

Kruckenberg, H., Mooij, J., Südbeck, P., Heinicke, T. (2011): Die internationale Verantwortung Deutschlands für den Schutz arktischer und nordischer Wildgänse. Teil II: Bewertung, Gefährdung und Schutzmaßnahmen. Naturschutz und Landschaftsplanung 43 (12), 371-378.

Litzbach, K. (2014): Dokumentation der 17. Ringelganstage in der Biosphäre Halligen 2014. http://www.ringelganstage.de.

Lupp, G., Heuchele, L., Renner, C., Pauli, P., Konold, W., Siegrist, D. (2013): Biologische Vielfalt und Klimawandel als Herausforderung für naturräumlich besonders wertvolle Tourismusdestinationen – Wahrnehmung und Handlungsbedarf der Akteure in ausgewählten Beispielregionen Deutschlands. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (3), 69-75.

Maple, L.C., Eagles, P., Rolfe, H. (2010): Birdwatchers´ specialisation characteristics and national park tourism planning. Journal of Ecotourism 9 (3), 219-238.

Metzler, D., Woltering, M., Scheder, N. (2016): Naturtourismus in Deutschlands Nationalparks. Natur und Landschaft 97 (1), 8-14.

Moning, C., Wagner, C. (2013): Vögel beobachten in Ostdeutschland. Stuttgart.

Mintel (2008): Wildlife Tourism International. http://reports.mintel.com/display/349671/

Newsome, D., Roger, K. (2012): Wildlife Tourism. In: Holden, A., Fennell, D., eds., Handbook of Tourism and the Environment, London, 55-70.

O’Connor, S., Campbell, R., Cortez, H., Knowles, T. (2009): Whale Watching Worldwide: tourism numbers, expenditures and expanding economic benefits, a special report from the International Fund for Animal Welfare. Yarmouth, MA.

Pagenkopf, K., Kämpfer, S. (2015): Offers and marketing of touristic bird watching in the Wadden Sea World Heritage Destination. http://www.prowad.org/sites/default/files/2015-06-30-PROWAD%20Bird%20Watching%20Study%20%28Pagenkopf%202015%29.pdf.

Rodger, K., Moore, S., Newsome, D. (2007): Wildlife tours in Australia: characteristics: the place of science and sustainable futures. Journal of Sustainable Tourism 15 (2), 160-179.

Scott, D., Thigpen, J. (2003): Understanding the Birder as Tourist: Segmenting Visitors to the Texas Hummer/Bird Celebration. Human Dimension of Wildlife 8, 199-218.

Schamel, J., Job, H. (2013): Crowding in Germany’s national parks: the case of the low mountain range Saxon Switzerland National Park. Eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 5 (1), 27-34.

Sekercioglu, C. (2002): Impacts of birdwatching on human and avian communities. Environmental Conservation 29 (3), 282-289.

Sinha, C. (2001): Wildlife Tourism. A geographical perspective. Paper presented at the Geography Curriculum Inservice Conference, Tourism Geography: Issues, Challenges and the Changing Nature of Contemporary Tourism, University of Western Sydney, 1-23.

Stoll, J., Ditton, R., Eubanks, L. (2006): Platte River Birding and the Spring Migration: Humans, Value, and Unique Ecological Resources. Human Dimension of Wildlife 11, 241-254.

Stynes, D.J. (1999): Economic Impacts of Tourism. https://msu.edu/course/prr/840/econimpact/pdf/ecimpvol1.pdf.

Valentine, P., Birtles, A. (2004): Wildlife Watching. In: Higginbottom, K., ed., Wildlife Tourism, Impacts, Management and Planning, Altona, 15-34.

Weigel, C. (2012): Dokumentation der 15. Ringelganstage in der Biosphäre Halligen 2012. http://www.ringelganstage.de.

Woltering, M. (2012a): Tourismus und Regionalentwicklung in deutschen Nationalparken: Regionalwirtschaftliche Wirkungsanalyse des Tourismus als Schwerpunkt eines sozioökonomischen Monitoringsystems. Würzburger Geographische Arbeiten 108. Würzburg.

– (2012b): Ökonomische Effekte von Großschutzgebieten. Kosten- und Nutzenaspekte und ihre Relevanz bei der Diskussion um den Gebietsschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (11), 325-331.

UNWTO (2014): Towards Measuring the Economic Value of Wildlife Watching Tourism in Afrika – Briefing Paper, UNWTO, Madrid.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.