Mountainbiking im Wald

Abstracts

Angesichts eingeschränkter Möglichkeiten zum Mountainbiking in Österreich und einer Zunahme der Nachfrage werden immer häufiger Forderungen laut, Forststraßen und Waldwege für diesen Sport freizugeben. Demgegenüber stehen naturschutzfachliche Bedenken sowie die Interessen der Waldbesitzer, die sich gegen eine weitere Öffnung des Waldes aussprechen. Um einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion zu leisten, bietet der Artikel eine Literaturübersicht über Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre zu den Auswirkungen von Mountainbiking. Die Resultate zeigen, dass pauschale Einstufungen der Aktivität nicht möglich sind, sondern eine differenzierte Betrachtung erforderlich ist. So können in Natura-2000-Gebieten oder in Bereichen, die wichtige Ruhe- und Reproduktionsstätten von Wildtieren darstellen, Regelungen erforderlich sein, die das Befahren mit Mountainbikes einschränken. Die Diskussion verschiedener Szenarien zur zukünftigen Handhabung von Mountainbiking in Österreich zeigt zudem, dass eine Beibehaltung der momentanen Situation eine wenig befriedigende Lösung mit hohem Konfliktpotenzial darstellt.

Mountain biking in forests – Contribution to a critical discussion

Limited possibilities for mountain biking in Austria and at the same time an increase in demand have led to claims to legalize mountain biking on forest roads and tracks. However, this raises concerns from a nature conservation point of view, and forest owners oppose these claims. In order to contribute to an objectification of the current debate the paper gives an overview of research results from the last 20 years concerning the impacts of mountain biking.

The results show that a general evaluation of the activity is not possible and that there is a need for more nuanced considerations instead. For example, it might be necessary to restrict mountain biking in Natura 2000 sites or in areas that are important for resting or reproduction of wildlife. The discussion of different scenarios concerning the future management of mountain biking in Austria shows in addition, that maintaining the current situation seems to be a less favorable option since it implies a high potential for ongoing conflicts.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Problemstellung

Eine intensive Nutzung der Natur durch Tourismus und Erholung kann zu negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild führen. Daher kommt der Regelung von Freizeitaktivitäten eine hohe Bedeutung zu (Monz et al. 2010, White et al. 2006). Durch die steigende Beliebtheit von Outdoor-Aktivitäten und den damit wachsenden Nutzungsdruck wird diese Aufgabe zunehmend anspruchsvoller (Georgii 2001). Dies gilt umso mehr, als auch Nutzergruppen und Grundeigentümer in diesen Prozess einbezogen werden wollen.

Im Fall von Mountainbiking, das eine vergleichsweise noch junge Freizeitaktivität in Österreich darstellt, besteht eine große Uneinigkeit bezüglich der Auswirkungen. Während freizeitorientierte Vereinigungen, wie z.B. die Naturfreunde Österreich oder der Verein upmove, für eine Öffnung der österreichischen Forststraßen bzw. Waldwege für Radfahrer eintreten (Gruber 2014, Naturfreunde Österreich 2015), kritisieren Waldbesitzer und andere landnutzungsbezogene Vereinigungen eine solche generelle Freigabe und sehen darin ein hohes Konfliktpotenzial sowie Sicherheitsrisiko, z.B. im Hinblick auf die forstliche Nutzung (LKÖ 2015). Auch aus naturschutzfachlicher Sicht liegen Bedenken vor, beispielsweise in Anbetracht möglicher Auswirkungen von Mountainbiking auf Natura-2000-Gebiete, z.B. durch die Störung von Wildtieren (LKÖ 2015). Nicht zuletzt wirft auch die rechtliche Situation für die Waldbesitzer viele Fragen auf, insbesondere, was die Haftung im Falle von Unfällen und Schäden bei der Nutzung der Forststraßen und Waldwege durch Mountainbiker angeht (Scherhaufer 2015).

In Deutschland hat die Debatte um das Mountainbiking in einigen Ländern die politische Ebene im Zuge der Waldgesetzgebung erreicht und zu öffentlichen Diskussionen geführt (Hessischer Landtag 2012, FAZ 2012). Auch in Bayern wird das Thema, insbesondere nach der Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 3. Juli 2015 zugunsten des Radfahrens im Wald, trotz starker Frequentierung eines Weges durch Wanderer, kritisch diskutiert (Möller-Meinecke 2015).

Angesichts derzeitiger Unklarheiten und Spannungen sowie der teils sehr emotional geführten Debatte erscheint eine nähere Betrachtung des Themas nötig, um eine sachliche Einschätzung der Situation vornehmen zu können und darauf basierende Lösungen zu finden.

2 Rechtliche Situation in Österreich

Mountainbiking ist in Österreich – abgesehen von öffentlichen Straßen mit entsprechender Widmung, die das Befahren mit Fahrrädern erlaubt – prinzipiell nur auf dafür ausgewiesenen Strecken zulässig (Stock & Hrbek 2013).

In §33 Abs. 1 Forstgesetz ist zwar die „Wegefreiheit im Wald“ festgeschrieben, wonach jedermann den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten darf, jedoch fällt das Befahren mit einem Mountainbike nicht unter dieses Betretungs- und Aufenthaltsrecht. Laut Stock (2013) ist der Begriff „Wegefreiheit“ in diesem Zusammenhang unpassend gewählt, da nicht nur Waldwege frei betreten werden dürfen, sondern der gesamte laut Forstgesetz als „Wald“ definierte Bereich. Ausnahmen von dieser Regelung sind in Abs. 2 und 3 festgeschrieben sowie in §34, der eine Liste der Sperrmöglichkeiten (z.B. während Holzerntearbeiten) enthält. Weitere Einschränkungen des allgemeinen Betretungs- und Aufenthaltsrechts sind auf Länderebene, z.B. durch Jagd- und Naturschutzgesetze, möglich (Stock 2013). Ebenfalls auf Länderebene geregelt sind die freie Betretbarkeit des Gebirges oberhalb der Baumgrenze sowie Bestimmungen zum Betreten von landwirtschaftlichen Flächen. Analog zum Wald ist Mountainbiking oberhalb der Waldgrenze sowie auf Wiesen, Äckern und Weiden generell nicht gestattet (Stock 2013, Stock & Hrbek 2013).

Für Wege und die in ihrem Verlauf befindlichen Anlagen (z.B. Brücken) gilt grundsätzlich die sogenannte Wegehalterhaftung (§1319a ABGB). Wird ein Mountainbiker beispielsweise bei der Benutzung eines hierfür ausgewiesenen Weges infolge eines mangelhaften Wegezustands verletzt, so kann der Wegehalter dafür schadenersatzpflichtig oder sogar strafrechtlich verantwortlich gemacht werden (z.B. wegen fahrlässiger Körperverletzung). Dabei spielt jedoch auch ein etwaiges Mitverschulden des Mountainbikers bzw. seine Eigenverantwortung eine Rolle. Beispielsweise können eine große Fahrgeschwindigkeit und das Missachten gefährlicher Bedingungen erhebliche Milderungsgründe zugunsten des Wegehalters sein (Stock & Hrbek 2013). Das zivilrechtliche Risiko der Wegehaftung (z.B. Schadenersatz, Schmerzensgeld) kann durch Haftpflicht- bzw. Rechtsschutzversicherungen abgedeckt werden. Im Gegensatz dazu besteht keine Haftung, wenn ein Schaden bei unerlaubter oder widmungswidriger Benutzung, wie z.B. dem illegalen Befahren mit dem Mountainbike, entstanden ist (Stock & Hrbek 2013). Die Unerlaubtheit der Benutzung muss dabei laut §1319a Abs.1 ABGB entweder durch Art des Weges, Absperrung oder durch entsprechende Verbotszeichen erkennbar sein (Abb. 1).

3 Charakterisierung der Freizeitaktivität

3.1 Bedeutung und Entwicklung von Mountainbiking in Österreich

Die Anfänge von Mountainbiking liegen vermutlich in den frühen 1970er-Jahren in Kalifornien/USA, als Pioniere des Sports damit begannen, herkömmliche Räder umzubauen und sie so an ein Fahren im Gelände anzupassen (CRA 2010). Im Laufe der 1990er-Jahre nahm die Beliebtheit von Mountainbiking auch in Österreich zu und es entwickelte sich immer mehr zum Breitensport, trotz mangelnder rechtlicher Deckung der Ausübung auf Forst- und Almwegen. Infolgedessen wurde 1997 das Tiroler MTB-Modell entwickelt. Dieses förderte die freiwillige vertragliche Freigabe von Strecken durch Grundeigentümer bzw. Wegehalter (Lotze et al. 2014).

Heute spielt Mountainbiking in Österreich – der Verein upmove schätzt die Zahl der aktiven Mountainbiker auf ca. 800000 (Gruber 2014) – auch aus wirtschaftlicher Sicht eine wichtige Rolle. Im Jahr 2014 wurden beispielsweise 148900 Mountainbikes verkauft (37,1 % aller verkauften Räder) – ein Plus von 2920 Stück im Vergleich zum Vorjahr. Auch so genannte Offroad- (12,6 %) und Trekking-Räder (15,4 %), mit denen auch Forststraßen und viele Waldwege befahren werden können, erfreuen sich großer Beliebtheit (VSSÖ 2015).

Für den Tourismus ist Mountainbiking ebenfalls zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. So waren 10 % aller Urlauber im Sommer 2011 sogenannte Radurlauber, die angeben, während ihres Aufenthalts häufig mit dem Rad zu fahren (Österreich Werbung 2011). Besonders in Tirol ist das Interesse vieler Tourismusverbände an den Themen Mountainbiking und Radfahren sowie an einem Ausbau des Wegenetzes daher groß (Lotze et al. 2014). Durch die Notwendigkeit für die Tourismusregionen, Mountainbiking-Strecken auf Vertragsbasis anzubieten, entwickelte sich auch eine zusätzliche Einnahmequelle für Waldbesitzer, wie z.B. für die Österreichischen Bundesforste (ÖBF 2007).

3.2 Disziplinen

Der Trend zur Spezialisierung im Freizeitbereich zeigt sich auch beim Mountainbiking in der Ausbildung verschiedener Disziplinen. Eine grobe Unterteilung in die folgenden Gruppen orientiert sich an den jeweils unterschiedlichen Fahrweisen bzw. der dafür nötigen technischen Ausrüstung: „Cross Country“, „Touring“, „Downhill“, „Free Riding“ und „Dirt Jumping“ (Davies & Newsome 2009).

„Cross Country“ stellt die bekannteste und am weitesten verbreitete Fahrweise dar, bei der längere Strecken zurückgelegt werden und es hauptsächlich auf Ausdauer und körperliche Fitness ankommt. Bevorzugt werden sogenannte „single tracks“ (schmale Wege, auf denen kein Nebeneinanderfahren möglich ist) (CRA 2010, King & Church 2013). Während „Cross Country“ durchaus Wettkampfcharakter haben kann und Rennen in dieser Disziplin veranstaltet werden, beschränkt sich „Touring“ auf den Freizeitbereich. Dabei werden typischerweise längere Strecken, auch mit Übernachtungen, zurückgelegt und Gepäck (z.B. Campingausrüstungen) mitgeführt. Beim „Touring“ werden daher breitere, nicht zu steile und technisch wenig anspruchsvolle Wege bevorzugt (Davies & Newsome 2009). Rupf (2015) geht davon aus, dass diese beiden Typen in der Schweiz und Deutschland am weitesten verbreitet sind.

Bei „Downhill“, „Free Riding“ und „Dirt Jumping“ handelt es sich dahingegen um stark spezialisierte Fahrweisen. „Downhill“-Fahrer sind mit hohen Geschwindigkeiten bergab unterwegs und benötigen dabei natürliche oder gebaute Geländeunebenheiten, wie Sprünge und Steilstücke. „Freerider“ bevorzugen technisch anspruchsvolles Gelände, bei dem unterschiedliche Hindernisse bewältigt werden müssen. Da die natürlichen Gegebenheiten diesen Ansprüchen regelmäßig nicht genügen, werden Hindernisse für diese Fahrweise häufig künstlich angelegt. Beim „Dirt Jumping“ gilt es, über geformte Erdhügel bzw. Rampen zu springen und dabei in der Luft spezielle Tricks auszuführen (CRA 2010, Davies & Newsome 2009, King & Church 2013).

Während „Cross Country“-Räder besonders leicht sind (z.B. durch Aluminium- und Carbonrahmen), zeichnen sich Räder für „Downhill“ und „Free Riding“ durch ein größeres Gewicht, breitere Reifen und eine besonders starke Federung aus. „Dirt Jumping“-Räder müssen ebenfalls großen Belastungen standhalten, sie haben jedoch typischerweise kleinere Rahmen und Reifen als andere Mountainbikes. Generell gesehen haben die meisten Mountainbikes im Vergleich zu anderen Fahrradtypen etwas kleinere und breitere Reifen sowie aufwändigere Federungssysteme. Allerdings lässt sich in den letzten Jahren auch ein Trend zu größeren Reifendurchmessern als den üblichen 26 Zoll feststellen (CRA 2010).

3.3 Motive und Präferenzen der Mountainbiker

Als Motive für das Mountainbiken werden häufig das Erleben von Landschaft und Natur sowie das Ausüben einer körperlichen bzw. sportlichen Aktivität genannt, gefolgt von Spaß und Gesundheit (Krämer et al. 2004, Rupf et al. 2014). Auch Studien, die außerhalb Europas durchgeführt wurden, kommen zu sehr ähnlichen Ergebnissen (Cessford 1995, Goeft & Alder 2001).

Im Hinblick auf die wichtigsten sozioökonomischen Merkmale sind die Mountainbiker durch einen hohen Anteil an Männern (ca. 70 bis 85 %) zwischen 20 und 40 Jahren (Durchschnittsalter je nach Studie zwischen ca. 34 und 37 Jahren) mit einem höheren Einkommen und einem höheren Bildungsgrad als der Bevölkerungsdurchschnitt gekennzeichnet (Bowker & English 2002, Cessford 1995, Chiu & Kriwoken 2003, Krämer et al. 2004, Naber 2008). Laut Krämer et al. (2004) wird Mountainbiking vorwiegend alleine (34 %) oder zu zweit ausgeübt (43 %). Für die Beobachtung, dass Mountainbiker eher in kleineren Gruppen unterwegs sind, spricht die von Naber (2008) erhobene Gruppengröße von durchschnittlich 2,7 Personen.

Bei der Streckenführung wird eine Kombination aus möglichst abwechslungsreichen Elementen bevorzugt, wie Abfahrten unterschiedlicher Länge, lang- und enggezogenen Kurven, kurzen Anstiegen sowie Sprüngen und Hindernissen (z.B. Felsen und Baumstämme) (Goeft & Alder 2001, Taylor 2014). Manche dieser Elemente, wie Abfahrten, Kurven und Sprünge, sind für Mountainbiker, die auch an Rennen teilnehmen, wichtiger als für diejenigen, die rein zu Erholungszwecken fahren (Goeft & Alder 2001). Beliebt sind zudem „single tracks“ im Wald (Cessford 1995, Goeft & Alder 2001). Laut Krämer et al. (2004) sprechen besonders Touristen bzw. Tagesausflügler aufgrund ihrer fehlenden Ortskenntnis gut auf Rundwege mit Informationen zur Streckenlänge, zur Höhenlage und zum Schwierigkeitsgrad an. Von Mountainbikern eher abgelehnt werden versiegelte Straßen und besiedelte Gebiete sowie Sand- und Kieswege, schlammige Abschnitte und Bereiche mit in den Weg hängenden Ästen (Goeft & Alder 2001).

Erfahrene Biker scheinen natürliche Verhältnisse und traditionelle Wege im Gegensatz zu speziell für Mountainbiking angelegten Strecken besonders zu bevorzugen (Taylor 2014). Auch sind mit zunehmender Erfahrung – im Durchschnitt verfügten die befragten Mountainbiker über 5,4 bzw. 7,5 Jahre Praxis (Bowker & English 2002, Cessford 1995) – die technische und körperliche Herausforderung sowie Geschwindigkeit und Risiko von größerer Bedeutung (Cessford 1995). Eine Untersuchung mit jugendlichen Mountainbikern in Großbritannien zeigte zudem, dass die vergleichsweise extremeren Fahrweisen „Downhill“, „Dirt Jumping“ und „Free Riding“ unter ihnen besonders beliebt sind, wohingegen „Cross Country“ von vielen als eine Aktivität für Erwachsene gesehen wird (King 2010). Für Jugendliche ist das Moutainbiking daher auch eine Möglichkeit, sich von Erwachsenen sowie der Mainstream-Kultur abzugrenzen und mit der Natur in Kontakt zu treten. Hierzu gehört auch, Wege zu verändern bzw. Hindernisse selbst anzulegen (King 2010, King & Church 2013).

Keine Beeinträchtigung für ihre Freizeitaktivität sehen die meisten Mountainbiker laut Goeft & Alder (2001) darin, sich die Wege mit anderen nicht-motorisierten Nutzern zu teilen. Allerdings scheint die Häufigkeit des Zusammentreffens mit anderen Erholungssuchenden doch eine Rolle bei der Attraktivität bestimmter Strecken für Mountainbiker zu spielen. Rupf et al. (2014) stellten fest, dass Mountainbiker Wege, die ihrer Ansicht nach von zu vielen Menschen genutzt werden, meiden. Aber auch viele Wanderer fühlen sich durch die Begegnung mit Mountainbikern gestört (Watson et al. 1991). Konflikte zwischen Wanderern und Mountainbikern müssen jedoch nicht zwangsläufig auftreten (Rossi et al. 2012, Seeland et al. 2002). Eine gute Akzeptanz von Mountainbiking bei Wanderern konnte im Naturschutzgebiet Sihlwald bei Zürich festgestellt werden. Dort traten Konflikte in erster Linie zwischen Hundebesitzern und anderen Waldbesuchern auf (Seeland et al. 2002).

Eine andere Untersuchung aus der Schweiz zeigte, dass Wanderer sowie Mountainbiker vorwiegend die Wochenenden nutzen (Besuchermaximum beider Nutzergruppen um ca. 16 Uhr). An Wochentagen wurde eine niedrigere Besucherfrequenz festgestellt, wobei die Zahl der Mountainbiker gegen die Abendstunden hin zunahm, während das Maximum der Wanderer am Nachmittag erreicht wurde (Wyttenbach & Rupf 2014). Dass Mountainbiker im Vergleich zu Wanderern jedoch häufiger auch unter der Woche unterwegs sind, sich dafür aber kürzer im Gebiet aufhalten als an Wochenenden, konnten Krämer et al. (2004) beobachten. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass ein Großteil der Mountainbiker in ihrer Studie aus der lokalen Bevölkerung stammt (80 %), das Mountainbike auch zur Anreise nützt (75 %) und einen hohen Aktionsradius hat (43km). Dadurch sind sie im Vergleich zu Wanderern mobiler sowie zeitlich flexibler und können aufgrund der räumlichen Nähe zum Wohnort ihrem Hobby auch unter der Woche nachgehen (Krämer et al. 2004). Daraus lässt sich schließen, dass mögliche Belastungen der Natur durch Mountainbiking auch von der Nähe der betroffenen Gebiete zu Ballungszentren abhängen.

4 Methode

Nachstehend sind durch Literaturrecherche und Analyse verschiedene wissenschaftliche Studien zum Mountainbiking zusammenstellt, welche sich mit den ökologischen Auswirkungen sowie dem Management und einer möglichen Lenkung dieser Freizeitaktivität beschäftigen. Die verwendeten Arbeiten und ihre wichtigsten Ergebnisse, die zwischen 1994 und 2014 veröffentlicht worden sind, sind in den Tabellen 1 und 2 im Überblick dargestellt. Dies ist der Ausgangspunkt für die Ableitung von Managementempfehlungen und die Diskussion unterschiedlicher Szenarien für die Entwicklung von Mountainbiking in Österreich.

5 Ergebnisse

5.1 Ökologische Auswirkungen von Mountainbiking

5.1.1 Forschungsschwerpunkte

Im Mittelpunkt der meisten Studien zu den ökologischen Auswirkungen von Mountainbiking steht der Einfluss dieser Aktivität auf Boden, einschließlich Wegezustand, und Vegetation (Chiu & Kriwoken 2003, Goeft & Alder 2001, Marion 2006, Pickering et al. 2011, Thurston & Reader 2001, White et al. 2006, Wilson & Seney 1994). Einen zweiten Forschungsschwerpunkt stellt die Untersuchung der Reaktionen von Wildtieren auf Mountainbiker dar (Davis et al. 2010, Gander & Ingold 1997, George & Crooks 2006, Naylor et al. 2009, Papouchis et al. 2001, Taylor & Knight 2003). In jüngerer Zeit wurde auch das zunehmende Entstehen informeller bzw. „wilder“ Wege und ein damit verbundener Lebensraumverlust sowie der Einsatz speziell angelegter Hindernisse (sogenannte TTFs: Technical Trail Features) in Zusammenhang mit Mountainbiking untersucht (Ballantyne et al. 2014, Davies & Newsome 2009, Kollar & Leung 2010).

Der Großteil der Studien zur sogenannten „Recreation Ecology“ stammt allerdings aus den USA sowie aus dem australischen Raum, wohingegen für Europa nur vereinzelte Mountainbiking-spezifische Untersuchungen existieren (siehe Tab.1 und 2).

5.1.2 Auswirkungen auf Boden und Vegetation

Wie aus Tab.1 hervorgeht, weisen die Ergebnisse vieler Studien zu den Auswirkungen von Mountainbiking auf Boden und Vegetation auf ähnliche Effekte hin, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

Mountainbiking kann zu Beeinträchtigungen von Boden und Vegetation führen. Das Ausmaß hängt dabei von einer Reihe von Faktoren ab, wie z.B. der Neigung, der Streckenführung, der Durchfeuchtung des Bodens und der Wegeoberfläche (z.B. geringere Erosionserscheinungen bei Kies) (Chiu & Kriwoken 2003, Marion 2006, Pickering et al. 2011, White et al. 2006, Wilson & Seney 1994).

Die vergleichsweise stärksten Vertiefungen bzw. Erosionserscheinungen sind im Wegzentrum (ca. 30cm zu beiden Seiten der Streckenmitte) und auf steilen Abschnitten (20° Neigung) zu beobachten (Chiu & Kriwoken 2003, Thurston & Reader 2001).

Die Wartung von Wegen hat Einfluss auf die festgestellten Erosionserscheinungen. Nicht gekennzeichnete und dementsprechend auch nicht gewartete Wege sind in einem vergleichsweise schlechteren Zustand (Marion 2006).

Es zeigt sich darüber hinaus, dass manche Belastungen durch Mountainbiking stärker ausfallen können als im Vergleich zu Belastungen durch Wandern, z.B. vermehrte Reduktion der Vegetationsdecke sowie des Kräuteranteils und deutlichere Zunahme der Streuauflage (Pickering et al. 2011). Zudem wurden stärkere Auswirkungen von Mountainbiking auf den Boden als im Vergleich zu Wandern bei einer besonders hohen Nutzungsintensität (500faches Befahren bzw. Begehen) festgestellt (Thurston & Reader 2001). Auch bestimmte Fahrweisen, wie z.B. Skidding (Rutschen um Kurven mit angezogener Rückbremse) wirken sich besonders negativ auf den Boden aus (Chiu & Kriwoken 2003).

5.1.3 Auswirkungen auf Wildtiere

Im Hinblick auf die Ergebnisse störungsökologischer Untersuchungen (siehe Tab. 2) ist nach Taylor & Knight (2003) zu beachten, dass sich Mountainbiker mit einer größeren Geschwindigkeit fortbewegen und sich, anders als Wanderer, währenddessen schlechter unterhalten können, was beides ihre Vorhersehbarkeit für Wildtiere erschwert. Die von Gander & Ingold (1997) festgestellte größere Fluchtstrecke von Alpengämsen gegenüber Mountainbikern und Joggern im Vergleich zu Wanderern deutet ebenfalls darauf hin, dass die höhere Geschwindigkeit dieser beiden Aktivitäten für die vergleichsweise stärkere Reaktion verantwortlich ist. Unter Fluchtstrecke ist dabei diejenige Strecke zu verstehen, die von einem flüchtenden Tier zurückgelegt wird (Ingold 2005).

Durch ihre größere Mobilität im Vergleich zu Wanderern sind Mountainbiker außerdem in der Lage, größere Strecken in demselben Zeitraum zurückzulegen. Dadurch ist es ihnen theoretisch möglich, eine größere Zahl an Wildtieren pro Zeiteinheit zu beunruhigen (Taylor & Knight 2003).

Während sich viele Wildtiere an häufig frequentierte Wege und deren Verlauf gewöhnen können bzw. ihr Raum-Zeit-Muster an die Nutzung dieser Wege anpassen, können Aktivitäten abseits der Wege zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Außerdem werden Bereiche in der Nähe von stark genutzten Wegen tendenziell gemieden (Gander & Ingold 1997, George & Crooks 2006, Papouchis et al. 2001, Taylor & Knight 2003).

6 Diskussion

6.1 Übertragbarkeit der Ergebnisse

Der Mangel an Vergleichsstudien aus Europa macht eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf österreichische Verhältnisse schwierig. Auswirkungen von Mountainbiking auf Boden und Vegetation sind beispielsweise stark von dem jeweiligen Bodentyp und der Bodenart, der Hangneigung sowie von der lokalen Vegetation und ihrer Resistenz bzw. Resilienz anhängig (Chiu & Kriwoken 2003, Marion 2006, Pickering et al. 2011, White et al. 2006). Nicht zuletzt spielen auch die klimatischen Bedingungen bzw. jahreszeitlich bedingte Niederschläge eine wichtige Rolle (Marion 2006).

Noch schwieriger gestaltet sich die Übertragung der Ergebnisse von wildtierökologischen Untersuchungen. Hier scheint das Zusammenspiel einer Vielzahl von Faktoren die Reaktionen auf Mountainbiker bzw. andere Erholungssuchende zu beeinflussen. Neben der Tierart gilt es auch, die Position der Erholungssuchenden relativ zu den Tieren zu beachten sowie die Tages- und Jahreszeit der Störung, die Gruppengröße und -zusammensetzung (z.B. Anteil an Männchen oder Weibchen) sowie die Aktivität der Tiere zum Zeitpunkt der Störung (z.B. Rasten, Nahrungsaufnahme oder Bewegung) und ihre Entfernung zu schutzbietender Deckung (Papouchis et al. 2001, Taylor & Knight 2003).

Zum Teil erschweren auch methodische Unterschiede die Interpretation der Ergebnisse. Beispielsweise haben Papouchis et al. (2001) stärkere Reaktionen gegenüber Wanderern als im Vergleich zu Mountainbikern festgestellt. Allerdings fand hier Mountainbiking nur auf tangential zu den Tieren verlaufenden Wegen statt, wohingegen die Störung durch Wanderer durch direktes Zugehen auf die Tiere abseits der Wege simuliert wurde. Ein Vergleich von Untersuchungen mit solch stark unterschiedlichen Vorgehensweisen sollte nicht vorgenommen werden, wie auch Taylor & Knight festhalten (2003).

Insgesamt besteht noch ein großer Forschungsbedarf, was die ökologischen Auswirkungen von Mountainbiking und anderen Freizeitnutzungen angeht, wie einige Autoren ebenfalls anmerken (Ballantyne et al. 2014, George & Crooks 2006, Pickering et al. 2011). Schwerpunkt sollte auf die Betrachtung von Summenwirkungen verschiedener Freizeitnutzungen gelegt werden sowie auf eine Untersuchung der Langzeitfolgen von Verhaltensänderungen und auf die energetischen Konsequenzen, die eine ständige Beunruhigung nach sich ziehen kann, sowie auf die tageszeitliche Verteilung der Freizeitaktivitäten. Beispielsweise besteht Grund zur Annahme, dass sich Mountainbiker aufgrund ihrer höheren Reichweite und Fahrgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Erholungssuchenden länger im Gebiet aufhalten, wodurch sich die störungsfreien Zeiten für Wildtiere zusätzlich reduzieren würden (Gander & Ingold 1997, Georgii 2001, Krämer et al. 2004).

Gerade im Wald können sich häufige Störungen und eine damit zusammenhängende Änderung der räumlichen Aktivitätsmuster in zunehmendem Verbiss von Keimlingen und Bäumen sowie in der Schälung von Stamm und Wurzeln durch Huftiere niederschlagen (Reimoser 2005).

Ein anderer Aspekt betrifft die Tatsache, dass sich die Untersuchungen zu den Auswirkungen von Mountainbiking auf Wildtiere mehrheitlich mit großen Säugetieren, insbesondere Huftieren, beschäftigen. Über andere Tiergruppen ist hingegen wenig bekannt. Allerdings können Wege, je nach Art ihrer Befestigung, durch ihre schnelle Erwärmung thermophile Arten, wie z.B. Reptilien, anziehen. Diese halten sich direkt auf den Wegen oder in der Vegetation der Randbereiche auf und laufen so Gefahr, von Mountainbikern überrollt zu werden (Burgin & Hardiman 2012, GfL 2000). Dasselbe gilt für Amphibien, wenn sie sich beispielsweise im Rahmen ihrer saisonalen Wanderungen auf den Wegen oder in Regenpfützen aufhalten (GfL 2000). Aufgrund des Gefährdungsgrades der meisten in Österreich vorkommenden Reptilien- und Amphibienarten (Gollmann 2007) gilt es diese Überlegungen daher vor allem in Schutzgebieten, wie z.B. dem Natura-2000-Netzwerk, zu berücksichtigen.

Der Forschungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungswirkungen des Mountainbiking auf Schutzgüter der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, vor allem bezogen auf die Erhaltungsziele im Schutzgebietsnetz Natura 2000, da viele vorliegende Untersuchungen aus Rechtskreisen außerhalb Europas stammen. Ebenfalls nicht geklärt ist, ob und inwieweit die durch bestimmte Formen des Mountainbiking bewirkte Beeinträchtigung der Vegetation oder des Bodens auch positive Wirkungen auf naturschutzrechtliche Schutzgüter haben kann (z.B. für Arten mit hoher Bindung an Pionierstandorte).

6.2 Managementempfehlungen

Empfehlungen zum Management von Mountainbiking, die sich in der Literatur finden, reichen von Information und Bewusstseinsbildung über richtiges Verhalten und Fahrtechnik bis hin zu regulativen Eingriffen, wie dem Sperren von Wegen in bestimmten Gebieten oder zu bestimmten Zeiten (siehe Tab. 1 und 2). Dabei muss allerdings bedacht werden, dass solche restriktiven Maßnahmen nicht von allen Erholungssuchenden akzeptiert werden (Seeland et al. 2002, Chiu & Kriwoken 2003). Einige Studien empfehlen auch, Mountainbiking nicht losgelöst von anderen Erholungsaktivitäten zu sehen. Maßnahmen sollten sich ihnen zufolge vor allem darauf beziehen, die Nutzungen insgesamt auf die dafür jeweils vorgesehenen Wege zu beschränken (Papouchis et al. 2001, Taylor & Knight 2003, George & Crooks 2006).

Viele Beeinträchtigungen können zudem im Vorhinein durch das Meiden ökologisch sensibler Gebiete sowie durch eine vorausschauende Wegeplanung vermieden werden (Chiu & Kriwoken 2003, Goeft & Alder 2001, Krämer et al. 2004). Bei der Streckenführung sollten daher erosionsanfällige Böden sowie steile Hangabschnitte und enge Kurven, die Skidding fördern, gemieden werden. Dennoch dürfen die Vorlieben der Mountainbiker nicht außer Acht gelassen werden, da ansonsten mit dem Entstehen alternativer, inoffizieller Strecken zu rechnen ist (Goeft & Alder 2001). Inoffizielle Wege können allerdings auch dann entstehen, wenn die Fahrer versuchen, nassen bzw. schlammigen Stellen auszuweichen (Marion 2006). Daher kommt der Wartung von Wegen eine besondere Bedeutung zu, die eine gute Entwässerung einschließen sollte. Eine regelmäßiger Wartung sowie eine Befestigung der Oberflächen von besonders intensiv genutzten Wegen tragen dazu bei, die durch Mountainbiking verursachten Schäden an Wegen zu minimieren (Ballantyne et al. 2014, Chiu & Kriwoken 2003, Goeft & Alder 2001, Marion 2006, White et al. 2006). In der englischsprachigen Literatur ist in diesem Zusammenhang von „trail hardening“ die Rede. Darunter ist eine Befestigung von Wegeoberflächen bzw. der Aufbau einer Verschleißschicht zu verstehen, so dass die Wege einem erhöhten Nutzungsdruck standhalten können. Dazu sind verschiedene Maßnahmen geeignet, beispielsweise Erdaustausch und -verbesserung oder der Einsatz von Geotextilien (Meyer 2002).

Viele dieser möglichen Strategien bzw. Managementempfehlungen sind allerdings mit einem hohen Maß an Zeit und Kosten bzw. mit einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Mountainbiking verbunden. Eine ständige Kontrolle des Wegezustandes ist vor allem in Gebieten mit einem dichten Wegenetz eine Herausforderung, die in der Regel nur unter aktiver Beteiligung der Sportler umsetzbar erscheint.

Die Literatur berücksichtigt außerdem bei den Beeinträchtigungen und auch bei den potenziellen Lenkungsmaßnahmen bislang die mittlerweile erfolgte Ausdifferenzierung in verschiedene Mountainbike-Typen und Disziplinen („Cross Country“, „Downhill“ etc.), die aufgrund der unterschiedlichen Räder und Fahrweisen auch andere Strecken erfordern bzw. bevorzugen, nur in geringem Maße. Daher ist wenig über die spezifischen Auswirkungen der einzelnen Disziplinen bekannt und welche Unterschiede es zwischen ihnen gibt. Genauere Informationen über die Auswirkungen der verschiedenen Formen des Mountainbikings erscheinen allerdings notwendig, um entsprechende Regelungen bzw. Einschränkungen der Aktivitäten treffen zu können. Es besteht daher ein Bedarf nach neuen Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet, um Managementempfehlungen nicht nur allgemein formulieren, sondern angepasst an die einzelnen Typen entwickeln zu können.

Art und Umfang eines Managements sind ggf. auch an rechtlichen Erfordernissen zu messen. Wenn in einem bestimmten Gebiet aufgrund von bestehenden rechtlichen Restriktionen Mountainbiking auch nicht ausnahmsweise zugelassen oder geduldet werden darf, gleichwohl aber Verbote nicht wirken, kann z.B. die Bereitstellung von Angeboten an anderer Stelle in Betracht kommen.

7 Entwicklungsszenarien

Im Folgenden werden, basierend auf der derzeitigen Situation und den zuvor beschriebenen Erkenntnissen, drei mögliche Szenarien der zukünftigen Nutzung des Waldes durch Mountainbiker in Österreich diskutiert.

Szenario A: Öffnen aller Forststraßen und Waldwege für Mountainbiker

Bei einer allgemeinen Öffnung aller Forststraßen und Waldwege für Mountainbiker kann eine Zunahme der Beunruhigung von Wildtieren nach derzeitigem Forschungsstand nicht ausgeschlossen werden. Einzelne Studien deuten zudem auf Verhaltensänderungen im Hinblick auf Ruhephasen und Nahrungsaufnahme (Naylor et al. 2009) sowie auf negative Einflüsse auf den Bruterfolg infolge von Mountainbiking hin (Davis et al. 2010). Außerdem ist in bestimmten Situationen – abhängig von Bodenfaktoren, Hangneigung, Witterung, Nutzungsintensität und Fahrweise der Mountainbiker – mit vermehrten Schäden an den Wegen und infolgedessen mit einem erhöhten Wartungsaufwand für die Wegehalter zu rechnen.

Konflikte zwischen anderen Wegenutzern und Mountainbikern müssen zwar nicht zwangsläufig auftreten, sie sind in manchen Situationen jedoch wahrscheinlich, beispielsweise auf stark frequentierten Wander- oder Reitwegen (Abb. 2). Treffen Mountainbiker und Wanderer zudem an unübersichtlichen Stellen zusammen, ist damit, je nach konkreter Situation und Fahrgeschwindigkeit, ein nicht zu vernachlässigendes Unfallrisiko verbunden. Auf schmalen Wegen ist es außerdem wahrscheinlich, dass Wanderer zur Seite treten, um Mountainbiker vorbeifahren zu lassen und dabei die angrenzende Vegetation schädigen bzw. zu einer Aufweitung des Weges führen. Nicht zu vergessen ist auch, dass bei einer Öffnung der Forststraßen und Waldwege für Mountainbiker vermutlich andere Gruppen, wie z.B. Reiter, dieses Recht zukünftig für sich beanspruchen werden, was zu zusätzlichen Belastungen für das Ökosystem Wald führen würde. Aus den bereits eingangs genannten Gründen können auch europarechtliche Regelungen einem solchen Szenario entgegenstehen.

Szenario B: Ausweitung des bestehenden Mountainbiking-Wegenetzes

Durch eine gezielte Ausweisung von Wegen, auf denen Mountainbiking gestattet ist, kann eine zusätzliche Beunruhigung für Wildtiere in ökologisch sensiblen Gebieten vermieden werden. Die Nutzung könnte dadurch auf solche Wege begrenzt werden, die aufgrund ihrer Bodenverhältnisse bzw. Streckenführung für ein Befahren mit Mountainbikes geeignet sind. Dabei könnten die Wegbreite, die Wegebeschaffenheit und andere Merkmale als Grundlage verwendet werden, um einen „Schilderwald“ in der Landschaft zu vermeiden. Zusätzlich sollten, wenn Radstrecken durch wertvolle Habitate führen (z.B. durch Lebensräume europarechtlich geschützter Arten), Beschränkungen der Nutzung möglich sein.

Gleichzeitig lassen sich Konflikte bzw. das Unfallrisiko beim Zusammentreffen mit Wanderern minimeren, indem nur solche Wege für Mountainbiking freigegeben werden, die aufgrund ihrer Gegebenheiten bzw. Breite eine gefahrlose Nutzung durch beide Gruppen zulassen. Auch der Aufwand für Wartung und Instandhaltung der Wege für die Wegehalter lässt sich auf diese Weise begrenzen.

Um den Bedürfnissen der Mountainbiker bzw. bestimmter Disziplinen gerecht zu werden, könnte zusätzlich die Anlage spezieller Mountainbiking-Strecken zur Bündelung und Lenkung der Aktivitäten angedacht werden. Hierbei kann die Einbindung lokaler Akteure oder Zusammenschlüsse (z.B. Radsport- und Mountainbiking-Vereine) eine Hilfestellung bei Akzeptanz und Gestaltung sein. Auf diese Weise können sowohl ökologische bzw. naturschutzfachliche Ansprüche als auch die Interessen der Waldbesitzer und anderer Erholungssuchender mit denen des Tourismus und den Bedürfnissen der Mountainbiker in Einklang gebracht werden. Das erfolgreiche Tiroler MTB-Modell (Lotze et al. 2014), bei dem ausgewählte Strecken durch Verträge zwischen Wegehaltern und Gemeinden bzw. Tourismusverbänden für Mountainbiker eingerichtet werden, könnte dabei als Vorbild für andere Bundesländer dienen.

Szenario C: keine Veränderung der momentanen Situation

Werden keine zusätzlichen Möglichkeiten für Mountainbiker geschaffen, ihr Hobby legal auszuüben, so ist aufgrund der hohen Anzahl an Aktiven und der touristischen Bedeutung des Mountainbiking mit einer Zunahme oder zumindest einem Fortbestehen der momentanen Konflikte zu rechnen. Diese betreffen einerseits Mountainbiker und Wanderer, wenn erstere auf Wegen unterwegs sind, die rechtlich gesehen den Wanderern vorbehalten sind, und andererseits Mountainbiker und Grund- bzw. Waldbesitzer. Der Austausch zwischen den Mountainbikern findet hierzu auch immer mehr über das Internet statt, z.B. sind zulässige Strecken im Wienerwald in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesforsten über eine Online-Plattform abrufbar (ÖBF 2006, Wienerwald Tourismus 2015). Es sind jedoch auch Plattformen bekannt, auf denen Strecken beschrieben werden, die nicht den gesetzlichen Regelungen entsprechen. Diese Verbreitung von Onlineinformationen schränkt die unmittelbare Einflussnahme durch Grundeigentümer bzw. Landnutzer weiter ein.

Auch Konflikte mit Jägern, sofern diese Mountainbiking für eine Beunruhigung des Wildes verantwortlich machen, werden ohne geeignete Maßnahmen zur Lenkung der Mountainbiking-Aktivitäten im Wald kaum gelöst werden können.

Die Zunahme von Protestaktionen, bei denen die Teilnehmer ihre Räder durch den Wald schieben (upmove 2015), wird vermutlich ebenfalls zu einer Verhärtung der Fronten zwischen Grundbesitzern und Mountainbikern führen. Es ist außerdem zu befürchten, dass Mountainbiker, um Konflikten auszuweichen, den Wald abseits der von anderen Erholungssuchenden genutzten Wege befahren. Diese informellen Wege würden infolge dessen zu einer weiteren Fragmentierung und damit Beeinträchtigung des Lebensraums Wald führen.

8 Ausblick

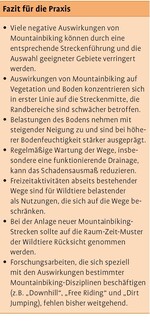

Wie einführend gezeigt, ist die Aktualität von Mountainbiking, insbesondere der Disziplin „Cross Country“, ungebrochen. Damit ist davon auszugehen, dass ohne eine Erweiterung des aktuellen – und aus Sicht der Mountainbiker zu begrenzten – Streckenangebots das Konfliktpotenzial weiter ansteigt und die Situation auch für Grund- bzw. Waldbesitzer unbefriedigend ist. Die Zusammenstellung internationaler Literatur gibt Hinweise darauf, welche Aspekte bei einer Erweiterung des Angebots berücksichtigt werden müssen. Neben der Erhaltung zusammenhängender ungestörter Räume, der Berücksichtigung sensibler Arten und Lebensräume und der Beachtung von schadensbegünstigenden Faktoren bei der Streckenplanung sollten Lösungen auch ein gezieltes Management einschließen.

Literatur

Das Literaturverzeichnis steht als Download zur Verfügung ( http://www.nul-online.de, Webcode 2231).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.