Fledermausfang im Rahmen der Eingriffsplanung von Windkraftanlagen in Wäldern

Abstracts

Im Planungs- und Genehmigungsverfahren beim Bau von Windenergieanlagen in Wäldern kommt der Untersuchung lokaler Fledermausbestände zunehmend eine große Bedeutung zu. Netzfänge werden hierbei in der Regel nur zum Fang von Tieren für die radiotelemetrische Quartiersuche vorgeschlagen. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden ausgewählte Netzfangparameter hinsichtlich ihres Fangerfolgs auf unterschiedliche Fledermausarten untersucht: Bestandsform, Netzhöhe, Fangzeit, Fledermausaktivität, Netzabstand zur Vegetation und Anzahl der Fangnächte.

Neben den bekannten Einflussfaktoren Jahreszeit, Wetter und lokaler Topographie erhöhen vor allem die Auswahl des Fangortes, ein hoher Deckungsgrad der Vegetation hinter den Netzen sowie Netzhöhen bis 8m den Fangerfolg. Die Ergebnisse belegen die Notwendigkeit einer bundesweit einheitlichen Netzfangmethode bei Eingriffsplanungen in Wäldern. Daher wurden aus den vorliegenden Ergebnissen Empfehlungen für den Netzfang planungsrelevanter Fledermausarten abgeleitet, die in dem Beitrag vorgestellt werden.

Catching of bats in the planning process for wind power plants in forests – Recommendation for a standardization of methods

In planning and approval procedures for the construction of wind turbines in forests the investigation of local bat populations is of major importance. Mist nettings are generally only proposed for catching animals for radio telemetry roosts search. In the present study selected mist netting parameters have been examined by their effect on catching success for forest dwelling bats: type of stock, net height, capture time, bat activity, net distance from the vegetation and number of capture nights.

Besides the known factors of influence, season, weather conditions and local topography, it was possible to show that the selection of the mist netting site, along with a high coverage ratio of vegetation in the mist nettings background and heights of the nets up to eight meters, had a significant influence on the amount of catches. The results indicate the need for a nationwide standardised mist netting method for intervention plans in forests. Therefore, a recommendation for a suitable solution has been developed.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Bis zum Jahr 2020 soll innerhalb der EU ein Anteil von 20 % erneuerbarer Energien am Bruttoenergieendverbrauch erreicht werden (Richtlinie 2009/28/EG). Das waldreiche Bundesland Hessen kann seine energiepolitischen Ziele (von ca. 0,3 % auf 1 % Windeignungsgebiete) nicht ohne Inanspruchnahme von Wald oder Schutzgebieten erreichen und auch Bayern und Baden-Württemberg planen einen starken Ausbau der Windkraft im Wald (Niermann et al. 2012). Einige Bundesländer, wie z.B. Rheinland-Pfalz, haben bereits zahlreiche Windenergieprojekte in Wäldern realisiert.

Fledermäuse müssen aufgrund ihres strengen nationalen und europäischen Schutzstatus in der Naturschutz- und Eingriffsplanung besonders berücksichtigt werden. Vor allem Wälder als wichtiger Lebensraum für Fledermäuse rücken angesichts der Energiewende zunehmend in den Fokus des Fledermausschutzes (Bach et al. 2012). Die Windenergienutzung im Wald kann Fledermäuse in vielerlei Hinsicht gefährden. Waldflächen müssen für den Bau der Zuwegung, der Kranstellfläche und des Fundaments gerodet werden. Dadurch können bisher zusammenhängende Waldlebensräume zerschnitten oder Quartiere zerstört werden (Bach & Rahmel 2006, Rodrigues et al. 2008). Mit dem Betrieb der Anlagen führen Kollisionen mit den Rotoren sowie innere Verletzungen durch Druckunterschiede im Nahbereich der Rotoren (Barotrauma) zu teils starken Individuenverlusten (Kunz et al. 2007, Rahmel et al. 1999, Trapp et al. 2002).

Diese Gefährdung vor dem Hintergrund der artenschutzrechtlichen Verbote hat dazu geführt, dass Fledermäuse heute in der Genehmigungspraxis von Windenergieanlagen zwingend berücksichtigt werden müssen. Allerdings fehlen bislang allgemein anerkannte Grundlagen sowie bundesweit einheitliche und spezifizierte Erfassungsmethoden. Einzelne Bundesländer haben daher Empfehlungen für die Untersuchung von Fledermäusen im Zuge immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren veröffentlicht, welche jedoch uneinheitlich sind (siehe Übersicht bei Hurst et al. 2015).

Ein Vergleich des Aussterberisikos basierend auf dem Gefährdungsstatus der IUCN zeigt, dass Fledermausarten mit breiteren Flügeln und geringeren Aktionsräumen (z.B. Bechsteinfledermaus, Langohren) durch Umweltveränderungen besonders gefährdet sind (Safi & Kerth 2004). Diese sehr leise rufenden Arten sind jedoch in akustischen Erfassungen unterrepräsentiert. Sie können meist nur durch den Netzfang eindeutig nachgewiesen werden. Die Netzfangmethode bringt jedoch einige Nachteile mit sich. Der Zeitaufwand in Relation zum Fangerfolg ist meist sehr hoch, da der Fledermausfang stark von der Jahreszeit, dem Wetter und den lokalen Gegebenheiten beeinflusst wird (Kunz & Kurta 1988, Weller & Lee 2007).

Fliegende Fledermäuse sind ohnehin schwierig zu fangen, da sie mit Hilfe ihres Echoortungssystems feinste Strukturen im Raum erkennen und ihnen ausweichen (Dietz & Simon in Doerpinghaus et al. 2005). Neben dem Echoortungssystem besitzen Fledermäuse ein ausgeprägtes Raumgedächtnis, so dass einmal beflogene Räume und registrierte Strukturen gespeichert und auch nach Jahren jederzeit wieder erkannt werden (Kunz & Parsons 2009). Deshalb wird der Fangerfolg nur unter Ausnutzung des Überraschungseffekts mittels eines feinmaschigen Netzes an ausgewählten Standorten günstig beeinflusst (Kunz & Parsons 2009; Abb. 1).

Die vorliegende Studie untersucht eine Reihe von Faktoren (Bestandsform, Netzhöhe, Fangzeit, Fledermausaktivität, Netzabstand zur Vegetation und Anzahl der Fangnächte), welche potenziell für den Fangerfolg von Fledermäusen mit Netzen relevant sind, und bewertet diese artspezifisch. In Anlehnung an die bundeslandspezifischen Vorgaben zur Erfassung von Fledermäusen im Zuge der Eingriffsplanung (Übersicht bei Hurst et al. 2015) werden hieraus Empfehlungen für eine standardisierte Netzfangmethode vorgeschlagen, welche die Nachweissicherheit für schwer erfassbare Arten erhöht und somit die artenschutzrechtliche Konfliktbewertung bei Eingriffsplanungen aufgrund einer verbesserten Datenlage erleichtert.

2 Methoden

2.1 Untersuchungsgebiete und untersuchte Parameter

In den Jahren 2012 und 2013 wurden an 20 vergleichbaren Waldstandorten in Hessen und 13 in Rheinland-Pfalz Netzfänge durchgeführt. Die Fledermausfänge erfolgten im Rahmen aktueller Projekte des Planungsbüros Korn und Stübing (http://bff-linden.de) zu Windkraftanlagenplanungen (die Daten wurden soweit anonymisiert, dass keine Urheberrechte verletzt werden) und wurden im Rahmen einer Masterarbeit an der Universität Trier ausgewertet. Folgende Parameter wurden hinsichtlich ihres Fangerfolgs statistisch untersucht: Bestandsform (Details s. Tab. 1), Netzhöhe, Fangzeit, Fledermausaktivität, Netzabstand zur Vegetation, Anzahl der Fangnächte.

2.2 Material und Versuchsaufbau

Boden- sowie Hochnetze wurden über Waldwege bzw. Hohlwege ab 2m Breite oder im Bestandsinneren mit insgesamt 60 bis 90m Netzlänge pro Nacht in verschiedenen Formationen aufgestellt. Bei den verwendeten Netzen handelte es sich um schwarze Japannetze aus Nylon (Reinhard Vohwinkel Spezial- Japannetz, ReinVohwinkel@aol.com). Die Bodennetze waren jeweils 12m lang und bis zu 3m hoch. Sie besaßen eine Maschenweite von 14mm x 14mm und eine Garnstärke von 0,08mm Dernier sowie jeweils 5 Fangtaschen. Teile der Netze wurden mit 8m langen Teleskopstangen (Lewi Multi Teleskopstange: 1a-shop-koeln) als Hochnetze installiert.

An jedem Netz wurde ein Batcorder 3.0 der Firma EcoObs GmbH (EcoObs GmbH, http://ecoobs.de; Standardeinstellungen) so aufgestellt, dass die Empfangsreichweite die Netze hinreichend abdeckte. Hiermit sollte überprüft werden, ob Fangereignisse auch durch entsprechende Rufaufzeichnungen bestätigt werden können; zudem dienten sie der Bestimmung der Fledermausaktivität pro Nacht und Netz. Die Rufaufnahmen wurden mittels des Soundanalyseprogramms Avisoft SASLabPro (Version 5.1) manuell ausgewertet.

Der Abstand eines Netzes zur nächstgelegenen Vegetation (einzelne Blätter, Äste der nächststehenden Bäume) neben und über dem Netz wurde mittels Maßband bestimmt. Eine Fangnacht dauerte ab Sonnenuntergang mindestens vier Stunden und wurde möglichst bei guten Witterungsbedingungen (über 8°C, windstill) durchgeführt. Die Netze wurden alle 5 bis 10min kontrolliert (Empfehlung laut MacCarthy et al. 2006). Die Statusansprache gefangener Tiere umfasste die Artbestimmung (ggf. mit Hilfe der Bestimmungsliteratur Dietz & Helversen 2004) sowie Angaben zu Geschlecht, Alter (adult/juvenil) und Reproduktionsstatus (z.B. laktierend).

3 Ergebnis

Im Folgenden wird auf eine detaillierte Darstellung aller Teilergebnisse verzichtet, da im Rahmen dieser Publikation lediglich die umsetzungsrelevanten Kernaussagen im Mittelpunkt stehen.

Insgesamt wurden von 450 einzelnen Fangereignissen 292 Individuen in 16 Arten gefangen. Die statistischen Auswertungen ergaben zusammenfassend folgende Ergebnisse:

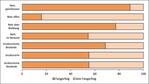

Im Bestandsinneren wurde der Fangerfolg durch einen hohen Deckungsgrad der Vegetation hinter den Netzen erzielt (s. Abb. 2). Auf Waldwegen beeinflussten tunnelartige Strukturen (herunterhängende Äste) den Fangerfolg aufgestellter Netze positiv (s. Abb. 2).

In Hochnetzen wurden zu 95 % aller Arten überwiegend solche gefangen, von denen bekannt ist, dass sie in größerer Höhe jagen, wie beispielsweise Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) und Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri). Letztere wurden erst ab einer Höhe von 4 bis 5m gefangen.

Im Bestandsinneren wurden überwiegend Gleaner (Arten, die ihre Beute vom Substrat absammeln) gefangen, wie Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und Braunes Langohr (Plecotus auritus).

Langohren, Fransenfledermaus und andere Myotis-Arten wurden ohne synchrone Rufaufnahmen gefangen, obwohl die Tiere den Nahbereich des Batcorders passierten (Abb. 3).

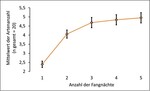

Durchschnittlich wurden nach fünf Fangnächten knapp fünf Arten pro Gebiet gefangen (Abb. 4).

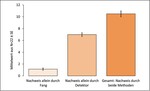

Weiterhin wurden Daten (Detektorbegehungen und Netzfänge) aus 22 systematisch (ganzjährig) untersuchten Waldgebieten (500 bis 1500 ha Größe) ausgewertet. Hierbei wurden einige Arten allein durch akustische Erfassungen überhaupt nicht nachgewiesen (Abb. 5). Nur durch die Netzfänge konnte in neun Fällen die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), in sechs Fällen die Bartfledermaus (Myotis mystacinus), in fünf Fällen das Braune Langohr (Plecotus auritus), in drei Fällen die Brandtfledermaus (Myotis brandtii) und in zwei Fällen die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) nachgewiesen werden.

Durchschnittlich konnten mit Hilfe der akustischen Erfassung nur 20 % aller ausgewerteten Myotis-Rufe in einem Untersuchungsgebiet eindeutig auf Artniveau bestimmt werden.

4 Diskussion

4.1 Wieso sind Netzfänge bei der Fledermauserfassung im Zuge der Eingriffsplanung in Wäldern notwendig?

Systematische Detektorerfassungen bieten die Möglichkeit, das Artenspektrum und die relative Aktivitätsdichte der Fledermausarten eines Gebietes zu erfassen. Im Gelände können stationäre Erfassungen mit automatischen Aufnahmegeräten (z.B. Anabats oder Batcorder) zum Einsatz kommen oder die Kartierung mithilfe eines Detektors (z.B. Petterson D240X) auf festgelegten Transekten, die für eine bestimmte und immer gleiche Zeitdauer mehrmals im Jahr begangen werden, durchgeführt werden (Dietz & Simon in Doerpinghaus et al. 2005). Nachteile dieser Methode liegen u.a. jedoch in der Artbestimmung, die akustisch nicht immer möglich ist. Insbesondere innerhalb der Gattung Myotis scheint eine sichere und vollständige Trennung von Arten anhand der Ortungsrufe kaum möglich. Auch die Unterscheidung von Brandt- und Bartfledermaus sowie Braunem und Grauem Langohr (Plecotus auritus, P. austriacus) ist nicht möglich. Nur mit der Durchführung von Netzfängen können hier sichere Artnachweise erbracht werden.

Ein weiteres oft beschriebenes Problem der akustischen Erfassung von Fledermäusen liegt in der Wahrnehmung der unterschiedlichen Ruffrequenzen und der zugrundeliegenden Schallphysik der jeweiligen Arten. Leise rufende Arten wie die Bechsteinfledermaus oder die Langohren müssen den Nahbereich von 3 bis 7m des Detektors passieren, um überhaupt erfasst zu werden (Skiba 2009). Außerdem kann es durch die Bündelung der ausgestoßenen Laute zu sehr engen Schallkeulen kommen. Sind diese Rufe nicht direkt auf das Aufzeichnungsmikrofon gerichtet, werden sie nicht erfasst. Diese Beobachtung machte auch Pye (1993), der mittels einer Fotofalle Langohren und Bechsteinfledermäuse nachwies, die nur in wenigen Fällen durch eine synchrone Tonaufnahme bestätigt wurden. Die eigenen Ergebnisse zeigten ebenfalls, dass vor allem Langohren, Fransenfledermaus und andere Myotis-Arten selbst im Nahbereich des Batcorders seltener registriert werden, als sie tatsächlich auf den Untersuchungsflächen vorkommen.

Inwieweit dieses Problem eine Rolle spielt, zeigten auch die Untersuchungen, in denen u.a. das Braune Langohr und die Bechsteinfledermaus allein durch akustische Erfassungen überhaupt nicht nachgewiesen wurden. Diese Arten beziehen Wochenstubenquartiere in Baumhöhlen bzw. -spalten und sind vom Lebensraum Wald abhängig. Das Braune Langohr und die Bechsteinfledermaus sind Gleaner mit besonders großen Ohren, auch „passive Lauthörer“ genannt (Siemers & Swift 2005), die geräuschverursachende Beute gänzlich ohne Echoortung aufspüren können (Anderson & Racey 1991, Schnitzler & Kalko 2001, Staden & Schnitzler 1995, Swift & Racey 2002). Dies dürfte der Grund sein, wieso diese Arten seltener von akustischen Erfassungsgeräten aufgenommen werden. Aufgrund dessen sind für die vollständige Erfassung des Arteninventars in Wäldern neben den akustischen Erfassungsmethoden Netzfänge unerlässlich.

4.2 Empfehlungen für geeignete Netzstandorte

Für die Auswahl von geeigneten Netzstandorten können Voruntersuchungen hilfreich sein. Allgemein gelingt der Fang an Stellen, an denen die Fledermäuse auf andere Aufgaben konzentriert sind: beim Anflug an eine Trinkstelle (auch über kleine Pfützen auf Hohlwegen oder im Bestand), auf traditionell genutzten Transferrouten, im Jagdgebiet oder in der Nähe zu Quartierschwerpunkten.

In vertikal und horizontal reichstrukturierten Beständen mit geeigneten Flugräumen lassen sich meist hohe Fledermausaktivitäten registrieren (Russ & Montogomery 2002, Walsh & Harris 1996). Das Bestandsinnere wurde als Standort für Netzfänge bisher allerdings weniger berücksichtigt (Caroll et al. 2002). Die vorliegenden Daten zeigen, dass insbesondere Arten, die mit akustischen Erfassungsmethoden schwer nachzuweisen und besonders an den Lebensraum Wald gebunden sind, nur in Vegetationsnähe gefangen wurden. Mit Netzen, die in die bestehende Vegetation integriert werden (max. 1m Abstand zu Vegetationsstrukturen), kann ein deutlich höherer Fangerfolg erzielt werden als mit Netzen, die im Bestand frei stehen (z.B. in einschichtigen, hallenwaldartigen Beständen).

Es ist bekannt, dass Gleaner wie die Fransenfledermaus in einem Abstand von 20–250cm zur Vegetation Insekten jagen (Siemers & Schnitzler 2000). Dabei werden Insekten auch direkt vom Substrat im wendigen, langsamen Flug abgesammelt. Dieses Verhalten begünstigt während der Suche nach Nahrung in den unteren Vegetationsschichten den Überraschungseffekt für den erfolgreichen Netzfang.

Weitere Fledermauskonzentrationen finden sich auf traditionell genutzten Flugkorridoren, welche sich entlang linearer Strukturen, auf Waldwegen oder kleineren Hohlwegen befinden können. Diese nutzen Fledermäuse regelmäßig, wenn sie zwischen ihrem Quartier und angrenzenden Jagdgebieten pendeln. Solche Flugrouten lassen sich gut durch akustische Voruntersuchungen auf Waldwegen aufspüren und bieten sehr gute Fangstandorte, sofern die Netze an tunnelartigen Vegetationsstrukturen (z.B. unter herunterhängenden Ästen) aufgestellt werden, sodass die Tiere keine Ausweichmöglichkeit haben. So wurde die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus; Abb. 6) ausnahmslos auf Waldwegen gefangen, wobei hier auch die Netzhöhe den erfolgreichen Fang entscheidend beeinflusste. In einer langjährigen Studie über die Jagdgebietsnutzung der Mopsfledermaus von Hillen & Veith (2012) wurde diese Art ebenfalls ausnahmslos in Hochnetzen auf traditionellen Flugrouten gefangen.

Das Vorhandensein von Altbäumen mit zahlreichen Quartiermöglichkeiten erhöht die Fledermausdiversität in einem Wald. Deshalb kann es sinnvoll sein, in der Nähe zu potenziellen Quartierbäumen Netzstandorte zu wählen, um zusätzlich Quartiere bzw. Wochenstuben nachzuweisen. Es hat sich gezeigt, dass durch Netzstellplätze in der Nähe zu vier bis fünf potenziellen Quartierbäumen pro 0,5ha (insb. alte Eichen) in einigen Fällen auch Quartiere nachgewiesen wurden. Die Tiere schwärmen in der Abend- und Morgendämmerung um ihr Quartier und werden aufgrund ihrer Unachtsamkeit häufiger gefangen.

Nach sehr heißen Tagen im Sommer trifft man Fledermäuse vermehrt an Gewässern oder in feuchten Biotopen an, da die Tiere dort in der ersten Nachthälfte trinken. Solche Verschiebungen der Jagdgebiete je nach Wetter und Saison sollten bei der Auswahl der Fangorte jeweils bedacht werden.

4.3 Empfehlungen zur Netzhöhe

Aufgrund artspezifischer Flügelmorphologie und Flugstrategie findet sich je nach Art eine Bevorzugung bestimmter Jagdhöhen (Müller et al. 2012). Die Ergebnisse zeigten eindeutig, dass hochfliegende Arten überwiegend in Hochnetzen gefangen wurden. Dies macht deutlich, wie wichtig der Einsatz von Hochnetzen ist.

4.4 Kontrolle der Netze und Fangdauer

Eine höhere Fängigkeit von Netzen wird durch kurze Kontrollintervalle von wenigen Minuten erzielt. McCarty et al. (2006) konnte zeigen, dass die Fängigkeit der Netze um ca. 30 % sinkt, wenn die Kontrollintervalle länger als zehn Minuten sind, da sich in dieser Zeit insbesondere die größeren Arten befreien können.

Am häufigsten werden Fledermäuse in den ersten vier Nachtstunden nach Sonnenuntergang gefangen (eigene Untersuchungen, vgl. auch Parsons et al. 2007). Hayes & Gruver (2000) beobachteten ebenfalls, dass insbesondere in den ersten Nachstunden höhere Aktivitäten von Fledermäusen in den unteren Straten zu verzeichnen sind, später verlagern sich die Jagdgebiete meist in größere Höhen.

4.5 Zusammenfassung für einzelne Arten

Für diejenigen Fledermausarten, für die im Rahmen dieser Studie ausreichend Daten vorlagen, werden nachfolgend Empfehlungen zu Netzstandorten und Netztypen zusammengefasst (Tab. 2). Sie spiegeln weitgehend ihre aus der Literatur für Mitteleuropa bekannten Habitatansprüche im Wald sowie bevorzugte Flughöhen auf Flugkorridoren oder während Jagdflügen wider.

5 Ausblick

Die Netzfangmethode ist eine invasive Methode, deshalb sollte die durch sie hervorgerufene Störung für die Tiere möglichst gering gehalten werden. Insofern sollte sie optimiert werden, um in möglichst kurzer Zeit ausreichend Daten für das Erreichen des jeweiligen Untersuchungsziels zu erhalten. Von Fängen während der hochträchtigen Phase der Weibchen (bei den meisten Arten ca. zwei Wochen) ist ohnehin abzuraten, da der Fang für diese eine zu große Belastung darstellt.

Gemäß den Vorgaben des Bundesamtes für Naturschutz (Doerpinghaus et al. 2005) und den eigenen Untersuchungen schlägt die Autorin mindestens drei Netzfangtermine pro Netzfangstandort (unter Berücksichtigung saisonaler Fledermausaktivitäten) als Mindestanforderung vor (Tab. 3), da nachweislich erst ab der vierten Fangnacht der Fang weiterer Arten geringer wird.

Da der Standort selbst auf den Fangerfolg eines Netzes einen großen Einfluss hat, sollte dieser einerseits sorgfältig ausgewählt werden (gegebenenfalls durch eine akustische Voruntersuchung) und andererseits durch Fotonachweise dokumentiert werden. Es empfiehlt sich, in einer Nacht Netze in unterschiedlichen Bestandstypen zu stellen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Netzstellplätze an unterschiedlichen Fangterminen an den jeweiligen Standorten variieren, um den Fangerfolg zu erhöhen (dies gilt vorwiegend für Einzelfallstudien, z.B. im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, bei denen ein opportunistischer Fang Vorrang hat, und nicht für Studien, bei denen ein standardisiertes gleichbleibendes Fangdesign zwingend erforderlich ist).

Aufgrund der Ergebnisse dieser Studie empfiehlt die Autorin weiterhin den Einsatz von mindestens zwei Hochnetzen pro Standort, um auch hochfliegende Arten wie z.B. den Kleinabendsegler und die Mopsfledermaus zu fangen, die insbesondere bei Windkraftanlagenplanungen in Wäldern von großer planungsrechtlicher Relevanz sind. Die Netzlänge pro Fangtermin erscheint aus den eigenen Ergebnissen eine untergeordnete Rolle für den Fangerfolg zu spielen, dennoch empfiehlt es sich, die von Doerpinghaus et al. (2005) vorgeschlagene Netzlänge von 60m nicht zu unterschreiten.

Zukünftig sollte untersucht werden, inwieweit der Fangerfolg durch mögliche Anlockwirkungen (u.a. durch Klangattrappen) erhöht werden kann.

Dank

Diese Arbeit entstand aus meiner Masterarbeit an der Universität Trier „Einfluss des Netzstandortes und der Fangintensität auf die Fangzahlen von Fledermäusen in Wäldern und Empfehlungen für eine Standardisierung beim Fledermausfang im Rahmen der Eingriffsplanung“. Für die Realisierbarkeit der Arbeit danke ich insbesondere dem Planungsbüro Korn & Stübing. Für die tatkräftige Unterstützung möchte ich mich bei Axel Weige, Markus Gerets, Tobias Ochmann, Simon Thorn und Matthias Korn herzlichst bedanken. Insbesondere danke ich auch meinen Betreuern Prof. Dr. Michael Veith und Dr. Ortwin Elle für die ausführliche Beratung.

Literatur

Andersone, M., Raceyp, A. (1991): Feeding behaviour of captive brown longeared bats, Plecotus auritus. Animal Behaviour 42, 489-493.

Bach, L., Rahmel, U. (2006): Fledermäuse und Windenergie – ein realer Konflikt. Inform.d. Naturschutz Nieders. 26 (1), 47-52.

–, Bach, P., Tillmann, M., Zucchi, H. (2012): Fledermausaktivität in verschiedenen Straten eines Buchenwaldes in Nordwestdeutschland und Konsequenzen für Windenergieplanungen. Naturschutz Biol. Vielfalt 12, 147-158.

Dietz, C., Helversen, O.V. (2004): Illustrated identification key to the bats of Europe. Electronic publication Version 1.0. First released 15.12. 2004.

–, Simon, M. (2005): Fledermäuse (Chiroptera). In: Doerpinghaus, A., Eichen, C., Gunnemann, H., Leopold, P., Neukirchen, J., Petermann, J., Schröder, E., Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz Biol. Vielfalt 20, 449S.

Doerpinghaus, A., Eichen, C., Gunnemann, H., Leopold, P., Neukirchen, J., Petermann, J., Schröder, E. (2005): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz Biol. Vielfalt 20, 449 S.

Hayes, J.P., Gruver, J.C. (2000): Vertical Stratification of Bat Activity in an Old-Growth Forest in Western Washington. Northern Science 74 (2), 102-108.

Hillen, J., Veith, M. (2012): Mopsfledermäuse am Flughafen Frankfurt-Hahn: Ergebnisse aus sieben Jahren Monitoring. In: Petermann, R., Bühner-Kässer, B., Balzer, S., Fledermäuse zwischen Kultur und Natur, Naturschutz Biol. Vielfalt 128, 63-79.

Hurst, J., Balzer, S., Biedermann, M., Dietz, C., Dietz, M., Höhne, E., Karst, I., Petermann, R., Schorcht, W., Steck, C., Brinkmann, R. (2015): Erfassungsstandards für Fledermäuse bei Windkraftprojekten in Wäldern. Natur und Landschaft 90, 157-168.

Kunz, T.H., Kurta, A. (1988): Capture methods and holding devices. In: Kunz, T.H., ed., Ecological and Behavioral Methods for the Study of Bats, Smithsonian Institution, Washington, DC, 1-29.

–, Arnett, E.B., Cooper, B.M., Erickson, W.P., Larkin, R.P., Mabee, T., Morrison, M.L., Strickland, M.D., Szewczak, J.M. (2007): Assessing impacts of wind-energy development on nocturnally active birds and bats: A guidance document. Journal of Wildlife Management 71, 2449-2486.

–, Parsons, S. (2009): Ecological and Behavioral Methods for the Study of Bats. Hopkins, J., ed., Univ. Press, 2nd ed.

McCarty, K.A., Carter, T.C., Steffen, B.J., Feldhamer, A. (2006): Efficacy of the Mist-net Protocol for Indiana Bats: A Video Analysis. Northeastern Naturalist 13 (1), 25-28.

Meschede, A., Heller, K.-G. (2002): Okologie und Schutz von Fledermausen in Waldern unter besonderer Berucksichtigung wandernder Arten: Teil I des Abschlussberichtes zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Untersuchungen und Empfehlungen zur Erhaltung der Fledermäuse in Wäldern“. Bundesamt fur Naturschutz, Hrsg., Bonn-Bad Godesberg, 2. Aufl.

Müller, J., Mehr, M., Bässler, C., Fentob, M.B., Hothorn, T., Pretzsch, H., Klemmt, H.-J., Brandl, R. (2012): Aggregative respronse in bats: prey abundance versus habitat. Oecologia 169, 673-684.

Niermann, I., Brinkmann, R., Hurst, J. (2012): Windenergieanlagen im Wald und mögliche Beeinträchtigungen von Fledermäusen – eine Literaturauswertung. Naturschutz Biolog. Vielfalt 128, 159-184.

Parsons, K., Crompton, R., Graves, R., Markham, S., Matthews, J., Oxford, M., Shepherd, P., Sowler, S. (2007): Bat Surveys. Good Practice Guidelines. Bat Conservation Trust, ed., London, 83 pp.

Pye, D. (1993): „Is fidelity futile? The true signal is illusory, especially with ultrasound.“ Bioacoustics 4, 271-286.

Rahmel, U., Bach, L., Brinkmann, R., Dense, C., Limpen, S.H., Mäscher, G., Reichenbach, M., Roschen, A. (1999): Windkraftplanung und Fledermäuse – Konfliktfelder und Hinweise zur Erfassungsmethodik. In: BUND, Hrsg., Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 4, Themenheft „Vögel und Windkraft“, 155-161.

Rodrigues, L., Bach, L., Dubourg-Savage, M.-J., Goodwin, J., Harbusch, C. (2008):Leitfaden für die Berücksichtigung von Fledermäusen bei Windenergieprojekten. Hrsg. EUROBATS Publ. Ser. 3 (deutsche Fassung). UNEP/EUROBATS Sekretariat, Bonn, 57 S.

Russ, J.M., Montgomery, W. I. (2002): Habitat associations of bats in Northern Ireland: implications for conservation. Biol. Conserv. 108, 49-58.

Safi, K., Kerth, G. (2004): A comparative analysis of specialization and extinction risk in temperate-zone bats. Conserv. Biol. 18 (5).

Schnitzler, H.-U., Kalko, E.K.V. (2001): Echolocation by Insect-Eating Bats. BioScience 51 (7), 557-569.

Siemers, B.M., Schnitzler, H.-U. (2000): Natterer’s bat (Myotis nattereri, Kuhl, 1818) hawks for prey close to vegetation using echolocation signals of very broad bandwidth. Behavioral Ecology and Sociobiology 47 (6), 400-412.

–, Swift, S.M. (2005). Differences in sensory ecology contribute to resource partitioning in the bats Myotis bechsteinii and Myotis nattereri (Chiroptera: Vespertilionidae). Behavioral Ecology and Sociobiology 59 (3).

Skiba, R. (2009): Europäische Fledermäuse – Kennzeichnung, Echoortung und Detektoranwendung. Neue Brehm Bücherei, Hohenwarsleben.

Staden, D.V., Schnitzler, H.-U. (1995): The echolocation and foraging behavior of Bechstein’s bat (Myotis bechsteinii) (abstract). 10th International Bat Research Conference, Boston, 169pp.

Swift, S., Racey, P. (2002): Gleaning as a foraging strategy in Natterer’s bat Myotis nattereri. Behavioral Ecology and Sociobiology 52 (5), 408-416.

Trapp, H., Fabian, D., Förster, F., Zinke, O. (2002): Fledermausverluste in einem Windpark in der Oberlausitz. Naturschutzarbeit in Sachsen 44, 53-56.

Walsh, A.L., Harris, S. (1996): Foraging habitat preference of vespertilionid bats in Britain. Journal of Applied Ecology 33, 508-518.

Weller, T.J., Lee, D.C. (2007): Mist net effort required to inventory a forest bat species assemblage. Journal of Wildlife Management 71, 251-257.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.