Eine Plantage als Park?

Abstracts

Die sinkenden Budgets der Städte und Kommunen für die Pflege öffentlicher Freiräume erfordern neue Unterhaltungskonzepte. Da im Zuge der Energiewende die Verwertung von Biomasse ökonomisch interessanter wird, mehren sich die Vorschläge, städtische Grünanlagen als „produktive Freiräume“ auszugestalten, also Elemente der Pflege durch solche der Nutzung von Biomasse zu ersetzen.

Am Beispiel einer Kurzumtriebsplantage im „Waldlabor Köln“ wurde untersucht, wie produktive Freiräume von der städtischen Bevölkerung genutzt und wahrgenommen werden und wie insbesondere der Vorgang der Beerntung bewertet wird. Dazu wurde 2014 eine teilstandardisierte, mehrstufige Vor-Ort-Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Stadtbevölkerung Kurzumtriebsplantagen gerne für die Freizeitnutzung aufsucht, mithin auch im städtischen Raum akzeptiert, selbst wenn die Hintergründe des Anbaus und der Beerntung nicht bekannt sind. Während die Beerntung selbst sehr kritisch beurteilt wurde, stellte sich nach dem Wiederaustrieb der Gehölze eine höhere Zustimmung zu Kurzumtriebsplantagen als vor Beginn der Untersuchung ein.

Using plantations as public parks? Research on harvesting a short rotation coppice in the “Waldlabor Köln”

The shrinking budgets of cities and municipalities for the maintenance of public open spaces necessitate new concepts for their management. As part of the nationwide “Energiewende” (energy turnaround) the exploitation of plant biomass has become more attractive, fostering the idea of managing urban green spaces as areas for “production”.

The research bases on the example of a short rotation coppice in the city of Cologne. It investigated how open spaces which include the production of wood are used and perceived by the urban population, and how they assess the process of harvesting. To this end in 2014 semi-structured multistage on-site interview were conducted. The results show that urban people enjoy spending their leisure time in and around short rotation coppices, and accept them even without knowing the background of the cultivation and harvesting. Whilst the harvesting itself was estimated negatively, the acceptance of short rotation coppices increased after coppice shoots developed compared to the beginning of the investigation.

- Veröffentlicht am

Forest types in the “Waldlabor Köln“ (forest laboratory of the city of Cologne).

Entwurf: lohrberg stadtlandschaftsarchitektur

1 Einführung

Der Ausbau von erneuerbaren Energien führt zu einem deutlichen Wandel des Landschaftsbildes im ländlichen Raum (BfN 2014, Nohl 2009). Auffällig ist vor allem eine Zunahme von Windrädern und Anbauflächen mit Raps und Mais. In den innerstädtischen Freiräumen wird der energetische Wandel dagegen kaum sichtbar. Städtische Grün- und Parkflächen folgen oftmals einem ästhetischen Programm und die Anstrengungen, das jeweils anvisierte Erscheinungsbild zu erhalten, sind entsprechend groß. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich aber erste Risse im Modell des Parks als Produkt kommunaler Pflege. Die Ressourcen der Gemeinden und Städte werden knapper (MBWSV 2014, Miegel et al. 2012), so dass innovative Finanzierungs- und Pflegekonzepte für öffentliche Freiräume erforderlich sind. Gemeinden und Städte reagieren darauf u.a. mit kostensenkenden Maßnahmen wie dem Einsatz von pflegeleichten Pflanzen oder der Vergabe von Baum- und Beetpatenschaften an die städtische Bevölkerung.

Darüber hinaus erlaubt das Prinzip „Pflege mit Ernte“, Pflegekosten durch den Verkauf von anfallender Biomasse zu kompensieren. Insbesondere der Gehölzschnitt wird nicht mehr nur als Abfallprodukt betrachtet, sondern als verwertbarer Rohstoff genutzt. Der inländische Verbrauch von Holzrohstoffen, also Waldholz, Altholz (Gebrauchtholz), Landschaftspflegematerial und Industrierestholz, hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig zugenommen (BMWi 2015).

Einen Schritt weiter gehen Konzepte, in denen öffentliche Freiflächen von Beginn an als Nutzflächen ausgewiesen werden, die durch Primärproduktion, also land- und forstwirtschaftliche Nutzung, betrieben werden. Dieses Prinzip der „Ernte statt Pflege“ (vgl. auch KuLaRuhr 2013, Porath & Rohler 2014) ist insbesondere für Städte interessant, die sich aufgrund eines schrumpfenden Baubestands oder brachfallender Gewerbe- und Industrieflächen mit einem steigenden Freiflächenanteil und damit wachsenden Unterhaltungskosten konfrontiert sehen.

Somit zeichnet sich ein Umdenken in Bezug auf städtische Grün- und Parkanlagen ab, bei dem die wirtschaftliche Nutzung eine stärkere Rolle spielt (siehe auch Lohrberg 2011, Scheuvens & Taube 2010). Im Idealfall werden dabei funktionale und ästhetische Ansprüche der Bevölkerung nicht ausgeblendet, sondern durch land- und forstwirtschaftliche Betriebsmodelle hergestellt und in die Bewirtschaftung integriert. Hierbei sei auf die Städte Halle und Gelsenkirchen verwiesen, in denen auf brachgefallenen Flächen Kurzumtriebsplantagen angelegt wurden. Neben dem wirtschaftlichen Nutzen durch die Biomasseproduktion für die Energiegewinnung wurden die Flächen gezielt als öffentliche Freiräume für die Bevölkerung konzipiert (BMVBS & BBSR 2009).

Soweit Studien über Kurzumtriebsplantagen vorlagen, standen die Rentabilität und die Umweltverträglichkeit im Vordergrund. Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, den Naturhaushalt und das Landschaftsbild äußern sich in Abhängigkeit von standortspezifischen Faktoren (BfN 2012). Sie sind von Fall zu Fall neu abzuschätzen und zu bewerten. Neben negativen Auswirkungen, vor allem in der Startphase (z.B. Kohlenstoffverluste durch Pflügen zur Flächenvorbereitung oder erhöhte Nitratbelastung des Sickerwassers), führen zahlreiche Studien die Vorteile gegenüber anderen Energiepflanzen an. Insbesondere für die Böden, die Tier- und Pflanzenwelt sowie für das Klima werden positive Aspekte genannt (Blick et al. 2003, Cunningham et al. 2004, Hellebrand et al. 2003, Maré 1995, NABU 2008).

Studien über die Auswirkungen einer Kurzumtriebsplantage auf die Nutzungsgewohnheiten der Bevölkerung existieren dagegen nicht. Auch gibt es keine Erkenntnisse darüber, wie Kurzumtriebsplantagen im städtischen Raum wahrgenommen und bewertet werden. Vor diesem Hintergrund hat der Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur der RWTH Aachen 2014 eine sozialempirische Studie über die Nutzung und Wahrnehmung einer Kurzumtriebsplantage und deren Beerntung im städtischen Kontext, konkret im „Waldlabor Köln“, durchgeführt.

2 Kurzumtriebsplantage im Waldlabor Köln

Das Waldlabor Köln stellt einen innovativen Ansatz dar, um neue Wald- und Gehölzformen in der Stadt zu erproben (Lohrberg & Humborg 2009). Es wurde 2010 auf Initiative der Stadt Köln und mit Unterstützung der Firmen Toyota und RheinEnergie auf einer 25ha großen Ackerfläche angelegt. Neben einer Kurzumtriebsplantage, die im Waldlabor als „Energiewald“ bezeichnet wird und mit 6,3ha den größten Teil der Fläche ausmacht, experimentiert ein „Wandelwald“ mit abwechslungsreichen Waldbildern, ein „Wildniswald“ mit natürlicher Sukzession und ein „Klimawald“ in Form von Einarthainen mit Baumarten, die an den Klimawandel angepasst sind (Abb. 1). Auch die Kurzumtriebsplantage besteht aus unterschiedlichen Baumarten: Balsampappel, Schwarzpappel, Korbweide, Esskastanie, Robinie, Flatterulme und Blauglockenbaum. Diese sind in kleineren Quartieren gruppiert.

Das Gebiet ist von öffentlichen Wegen durchzogen. Darüber hinaus lockern Wiesenstreifen das Erscheinungsbild der Kurzumtriebsplantage auf und ermöglichen Sichtbeziehungen zum angrenzenden Wald und zur nahe gelegenen Autobahn. Hinweistafeln informieren die Bürger(innen) über die verschiedenen Bereiche des Waldlabors sowie über die eingesetzten Gehölze. Zudem betreibt die Stadt Köln eine Website, die über aktuelle Geschehnisse im Waldlabor informiert. Regelmäßig werden Führungen vor Ort angeboten. Ein besonderes Merkmal stellen auch die abwechslungsreiche Umgebung, u.a. Wälder, Felder, Wiesen und Teiche, sowie die Anbindung an den Äußeren Grüngürtel Kölns dar.

Das Waldlabor bietet die Möglichkeit zu untersuchen, wie eine Kurzumtriebsplantage im städtischen Raum von der Bevölkerung genutzt, wahrgenommen und bewertet wird. Dabei stellt sich die Frage, ob die Plantage als öffentlicher Freiraum angenommen wird und ob das streng geometrische Erscheinungsbild zu einer negativen Einschätzung führt, insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Stadtwäldern, die einen hohen Stellenwert bei der Bevölkerung genießen (BAFU 2008, BUWAL 1999). Während in Stadtwäldern nur einzelne Bäume gefällt werden, wird eine Kurzumtriebsplantage regelmäßig großflächig beerntet. Das Erscheinungsbild verändert sich abrupt von einem dichten Hain zu einer Kahlschlagfläche. Diese radikale Veränderung des Landschaftsbilds und die Tatsache, dass die städtische Bevölkerung häufig sensibel auf jedweden Holzschlag reagiert, führen zu der Frage, wie die Menschen die Beerntung einer Kurzumtriebsplantage bewerten.

3 Studiendesign

Vier Jahre nach der Pflanzung standen im Februar 2014 große Teile der Kurzumtriebsplantage im Waldlabor Köln zur Beerntung an (Abb. 2), insbesondere Pappeln und Weiden. Aus diesem Anlass wurde im Rahmen einer Feldstudie eine Face-to-Face-Befragung durchgeführt (Abb. 3). Gefragt wurde nach dem Hintergrundwissen zu Kurzumtriebsplantagen und der Bewertung der Situation im Waldlabor Köln. Ortspezifische Fragen wurden zum Nutzungsverhalten, zur Kenntnis des Namens „Energiewald“ und zur Bewertung des Aussehens (Ästhetik) gestellt. Um die komplette Befragung auch mit Personen durchführen zu können, bei denen Wissenslücken bestanden, wurden mitunter im Laufe der Befragung zusätzliche Informationen gegeben. So wurde beispielsweise die Bewertung der energetischen Nutzung einer Kurzumtriebsplantage und deren Beerntung auch für Personen ohne Vorwissen möglich.

Um auftretende Abweichungen im Antwortverhalten zu erfassen, die aus einem veränderten Aussehen des Energiewalds resultieren, wurden vier Befragungszeiträume in unterschiedlichen Wachstumsphasen festgelegt. In den Wintermonaten wurde vor der Beerntung (01/2014), am Tag der Beerntung (02/2014) sowie unmittelbar nach der Beerntung im Kahlschlag (03/2014) befragt (n=114; 01/2014 n=38, 02/2014 n=37, 03/2014 n=39). Darüber hinaus wurde eine Befragung im August (08/2014) nach dem erneuten Stockaustrieb und bei einer Wuchshöhe von ca. 3m mit einem verkürzten Fragebogen durchgeführt (n=44). Dieser verkürzte Fragebogen bedingt, dass je nach Fragestellung 158 Fälle (alle Befragungszeiträume) oder 114 Fälle (Befragungszeiträume im Winter) in die Auswertung einflossen. Aufgrund von Missings, die durch Filterfragen oder fehlende Antworten entstanden, wurde bei einigen Fragestellungen von diesen Werten abgewichen.

Die Auswertung erfolgte mittels deskriptiv-statistischer Verfahren unter Anwendung des Datenverarbeitungsprogrammes IBM® SPSS® Statistics, Version 19. Bei der Beantwortung der offenen Fragen waren Mehrfachnennungen möglich. Für die Auswertung der offenen Fragen wurden Antwortkategorien gebildet.

4 Nutzungsverhalten im Waldlabor Köln

Der Großteil aller Befragten (n=158) nutzt das Waldlabor oder dessen angrenzende Wege regelmäßig. 50 Personen (31,6 %) gaben an, das Gebiet täglich zu nutzen, 58 (36,7 %) wöchentlich und 30 (19 %) monatlich. Zwölf Befragte (7,6 %) waren zum ersten Mal vor Ort. Als Nutzungsart nannten 146 Befragte (92,4 %) Bewegungsaktivitäten, vor allem Spazierengehen und Ausführen des Hundes, gefolgt von Fahrradfahren. Elf Personen (7 %) gaben an, die angrenzenden Wege als Verbindungswege zu nutzen. Neben der Bedeutung als Bewegungs- und Verbindungsraum wird die Plantage auch zur Regeneration aufgesucht. 25 Nutzer(innen) (15,8 %) nannten als Nutzungsgrund explizit die Erholung oder das Verbringen der Mittagspause. Das Interesse an der Entwicklung der Pflanzen sowie das Erleben der Landschaft und Umwelt wurden von sechs Personen (3,8 %) genannt.

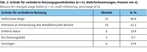

Von 114 Befragten kannten 74 (64,9 %) das Gebiet länger als vier Jahre und damit schon zu Zeiten, als die Fläche des heutigen Waldlabors noch landwirtschaftlich genutzt wurde und ausschließlich von den angrenzenden Wegen betrachtet werden konnte. Von diesen „Gebietskundigen“ bejahten 31 Personen (41,9 %), dass die Umgestaltung einen Einfluss auf ihre Nutzungsgewohnheiten hatte. Neben der Nutzung der neuen Wege zeigt sich das veränderte Nutzungsverhalten insbesondere in einer gestiegenen Nutzungshäufigkeit sowie darin, dass sich die Nutzer(innen) gezielt über das Waldlabor informieren und dessen Entwicklung verfolgen (Tab.1).

Das veränderte Nutzungsverhalten resultiert neben der neuen Wegeführung (15 Nennungen, 48,4 %) aus dem Interesse der Nutzer(innen) an der Entwicklung des Waldlabors und der Bäume (10 Nennungen, 32,3 %) (Tab. 2). Zudem wurden als Grund für ein verändertes Nutzungsverhalten mehrere Einzelaussagen getroffen, die das „Naturerlebnis“ widerspiegeln, wie die „gefilterte Luft“ (der Abgase von der angrenzenden Autobahn), die Sonne (die im Waldlabor besser erlebbar ist als im angrenzenden Wald des Grüngürtels), die Möglichkeit, Vögel zu beobachten etc. Auch die „Schönheit“, also ein verbessertes Erscheinungsbild, wurde genannt.

5 Wissen über Kurzumtriebsplantagen im Allgemeinen und den Energiewald im Besonderen

Der Mehrheit der befragten Personen (n=114) war nicht bewusst, dass das Waldlabor größtenteils aus zu beerntenden Gehölzen besteht (102 Nennungen, 89,5 %). Auch der Begriff „Kurzumtriebsplantage“ war weitgehend unbekannt (101 Nennungen, 88,6 %). Die Frage nach dem Hintergrundwissen über die Verarbeitung der Gehölze zu Holzhackschnitzeln und deren Einsatz zur Wärme- und Stromerzeugung bejahten immerhin 29 Personen (25,4 %). Die Begrifflichkeit „Energiewald“ war bei der Mehrheit der Befragten (n=158) ebenfalls nicht bekannt (100 Nennungen, 63,3 %). Darüber hinaus kannten drei Personen (1,9 %) den Energiewald lediglich aus der Zeitung. Ihnen war nicht bewusst, dass sie sich in unmittelbarer Nähe zu diesem befanden.

Die maschinelle Beerntung dauerte einen Tag. Parallel berichteten die Medien über das Waldlabor und den Erntevorgang. Die darauf aufbauende Vermutung, dass kurz nach der Beerntung mehr Wissen bei Nutzer(innen) über die Existenz der Kurzumtriebsplantage und deren Funktion vorhanden war, wurde nicht bestätigt. Hingegen war der Bekanntheitsgrad im letzten Befragungszeitraum nach dem Stockaustrieb deutlich gestiegen. Mehr als die Hälfte der Befragten in diesem Befragungszeitraum (54,5 %, n=44), und damit deutlich mehr als während der anderen Befragungszeiträume, kannten zu diesem Zeitpunkt den „Energiewald“ (Abb. 4). Offensichtlich hatten die Beerntung und der Wiederaustrieb über einen längeren Zeitraum die Besucher sensibilisiert, sich über das Gebiet zu informieren.

Zudem zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Nutzungsfrequenz und der Bekanntheit des Energiewalds. 44,4 % (48 Nennungen) aller Nutzer(innen), die das Gebiet regelmäßig (täglich/wöchentlich) aufsuchen (n=108), bejahten die Frage nach der Kenntnis vom Energiewald. 81,6 % (31 Nennungen) der Nutzer(innen) mit geringerer Nutzungshäufigkeit (monatlich/jährlich, n=38) kannten den Energiewald nicht. Die Vermutung, dass Spaziergänger(innen) aufgrund einer längeren „Kontaktzeit“ mit dem Freiraum ein höheres Hintergrundwissen über den Energiewald haben als Fahrradfahrer(innen), wurde nicht bestätigt. Die Werte unterscheiden sich nur gering voneinander. 36,4 % (40 Nennungen) aller Spaziergänger(innen) (n=110) und 33,3 % (18 Nennungen) aller Fahrradfahrer(innen) (n=54) kannten zum Zeitpunkt der Befragung den Energiewald. Vor allem bei Personen, die Interesse an der Entwicklung der Bäume bekundeten oder die gerne die Landschaft und Umwelt erleben, war der Energiewald bekannt.

6 Bewertung des Erscheinungsbilds

Der Energiewald verbessert nach Ansicht vieler Freiraumnutzer(innen) (58,2 %, n=153) das Landschaftsbild. In Abb. 5 wird deutlich, dass die positiven Antworten überwiegend in den Befragungszeiträumen mit Bewuchs gegeben wurden, insbesondere nach dem Stockaustrieb (81,8 %, n=44). Negativ wurde das Erscheinungsbild dagegen nach der Beerntung bewertet. Den Kahlschlag im Bewusstsein, verneinten zu diesem Zeitpunkt 34 Befragte (91,9 %, n=37), dass der Energiewald das Landschaftsbild positiv beeinflusst.

Bei der Bewertung des Aussehens in Schulnoten von Eins (sehr gut) bis Sechs (ungenügend) wurde jede Note mindestens einmal genannt. Im Mittel wurde der Energiewald mit Drei (befriedigend) bewertet. Dabei wurde das Aussehen des Energiewaldes im Befragungszeitraum nach der Beerntung ebenfalls deutlich schlechter bewertet als in Befragungszeiträumen mit Bewuchs. Dieses setzt die Durchschnittsnote wesentlich herab. Auffällig ist, dass sowohl bei der Frage nach dem Mehrwert für das Landschaftsbild als auch bei der Bewertung in Schulnoten nach dem Stockaustrieb die meisten positiven Antworten gegeben wurden. Die Anzahl der positiven Nennungen war sogar höher als vor der Beerntung. Dieses wirft die Frage auf, was zu der verbesserten Bewertung beigetragen hat.

In einem weiteren Schritt wurde das Aussehen des Energiewalds (mit Bewuchs) mit dem Aussehen eines Waldes sowie mit dem Aussehen landwirtschaftlich genutzter Flächen (Äcker und Wiesen) verglichen. Gewählt wurden diese Freiraumtypen, da eine Kurzumtriebsplantage aufgrund der Gehölze optisch einem Wald am nächsten kommt, rechtlich aber als landwirtschaftliche Fläche geführt wird. Das Erscheinungsbild des angrenzenden Waldes im äußeren Grüngürtel Kölns wurde überwiegend besser bewertet als das des Energiewaldes. Von 99 Befragten bewerteten 53 (53,5 %) das Aussehen des Waldes besser, da dieser nach deren Auffassung „natürlicher“, „urwüchsiger“, „abwechslungsreicher“ und „vielfältiger“ sei sowie eine „gewachsene Fläche“ darstelle. 31 Personen (31,3 %) vergaben die gleiche Note und 15 Personen (15,2 %) bewerteten das Aussehen des Waldes sogar schlechter als das des Energiewaldes. Letztere nannten als Gründe für die negative Bewertung insbesondere den Pflegezustand des Waldes. Dieser sei „schmutzig“ und „verwildert“, zudem „liegen Hölzer herum“.

Ein gegensätzliches Antwortverhalten wurde bei dem Vergleich mit landwirtschaftlich genutzten Flächen deutlich. Von 95 Befragten bewerteten 38 (40 %) das Aussehen landwirtschaftlich genutzter Flächen schlechter als das des Energiewaldes, 29 Personen (30,5 %) vergaben die gleiche Note und nur 28 (29,5 %) bewerteten das Aussehen besser. Die Befragten, die das Aussehen landwirtschaftlich genutzter Flächen schlechter bewerteten, beschrieben diese vor allem als „langweilig“, „kahl“ und „ohne Abwechslung“. Kontroverses wurde von Personen genannt, die landwirtschaftlich genutzte Flächen besser bewerteten. Sie begründeten ihre Meinung u.a. damit, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen „vielfältiger“, „sinnvoller“ und „gepflegter“ seien, Kurzumtriebsplantagen dagegen „künstlich“.

7 Wahrnehmung und Bewertung der Beerntung

Trotz vielfältiger Aufklärungsmaßnahmen in unterschiedlichen Medien hat der Großteil der Befragten (74,1 %, n=158) keine Kenntnis von der Beerntung genommen. Selbst im Befragungszeitraum nach der Beerntung überwog die Zahl derer, die die Beerntung nicht wahrgenommen haben. Ein deutlicher Anstieg der Kenntnis der Beerntung ist erst im letzten Befragungszeitraum nach dem Stockaustrieb zu sehen (Abb. 6). Eine mögliche Begründung hierfür ist, dass (erst) die Kahlschlagfläche die Aufmerksamkeit und das Interesse der Stadtbevölkerung auf die Kurzumtriebsplantage lenkten. Diese These wird dadurch gestützt, dass 35,2 % aller Nutzer (innen), die das Gebiet öfter (täglich/wöchentlich) aufsuchen (n=108), die Beerntung wahrgenommen haben. Nutzer(innen) mit geringerer Nutzungshäufigkeit (monatlich/jährlich, n=38), die die Kahlschlagfläche ggf. gar nicht vor Ort wahrnehmen konnten, wussten überwiegend nicht, dass der Energiewald geerntet wurde (92,1 %).

Die Beerntung wurde sehr differenziert bewertet. Von 151 Befragten beschrieben 53 (35,1 %) die Beerntung als „funktional“ oder „zweckmäßig“. 44 Personen (29,1 %) äußerten sich „neutral“, also ohne positive oder negative Kommentare oder empfanden die Beerntung als „ok“, da die Gehölze „ja wieder wachsen“. Positive Äußerungen kamen von 48 Personen (31,8 %), 44 Personen (29,1 %) nannten negative Aspekte der Beerntung. Bei Betrachtung der Antworten differenziert nach Befragungszeiträumen fällt auf, dass die positiven Äußerungen zur Bewertung der Beerntung insbesondere nach dem Wiederaustrieb der Gehölze getroffen wurden. In diesem Befragungszeitraum nannten von 40 Personen 20 (50 %) positive Aspekte der Beerntung.

Der Beerntungsprozess selbst wurde von 43 Befragten am Tag der Beerntung wahrgenommen. Von ihnen empfanden 10 (23,3 %) den Beerntungsprozess als störend. Als Störfaktor wurde insbesondere der Lärm der Beerntungsmaschinen genannt.

8 Bewertung einer Kurzumtriebsplantage als Energieträger

Der Ansatz, die Gehölze einer Kurzumtriebsplantage als Energieträger zu nutzen, wurde überwiegend positiv mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet (Abb. 7). Eine deutlich schlechtere Bewertung im Befragungszeitraum unmittelbar nach der Beerntung, wie sie bei der Bewertung des Aussehens zu erkennen ist, wird nicht ersichtlich. Auffällig ist, dass die Zahl derer, die die Konzeption mit „sehr gut“ bewerteten, im Befragungszeitraum nach dem Stockaustrieb erheblich ansteigt (von im Schnitt 19,2 % auf 34,1 %). Diese erhöhte Wertschätzung kann eine Reaktion auf den Stockaustrieb sein, der nach dem (unschönen) Kahlschlag zu einem „Aha-Effekt“ und zu einer „Erleichterung“ über das rasche Pflanzenwachstum führte.

Positive Anmerkungen wurden insbesondere im Vergleich zu anderen Energieträgern sowie zur CO2-Neutralität gegeben. Das „Austesten neuer Ideen“ zur Energiegewinnung sowie das optische Erscheinungsbild wurden positiv bewertet, die Vorteile gegenüber der Abholzung von Wäldern betont. Befragte, die die Konzeption einer Kurzumtriebsplantage zur Energiegewinnung nicht mit „gut“ oder „sehr gut“ bewerteten, nannten dafür sehr unterschiedliche Gründe. Am häufigsten wurden negative Begleitaspekte für die Natur genannt, die Effektivität bezweifelt und der hohe Flächenverbrauch bemängelt. Zudem wurde die Befürchtung von Monokulturen sowie ästhetischen Beeinträchtigungen deutlich.

9 Ausblick

Die Kurzumtriebsplantage im Waldlabor Köln wurde durch die Stadtbevölkerung von Beginn an als eine Bereicherung aufgenommen, zum einen als zusätzlich nutzbarer Freiraum, zum anderen aus ästhetischer Sicht durch die Verbesserung des Landschaftsbilds. Eine Kurzumtriebsplantage kann also durchaus Qualitäten eines Parks entwickeln. Vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel für die Unterhaltung von Freiräumen bietet sie bei entsprechender Ausgestaltung und Zugänglichkeit neue Spielräume für die kommunale Grünplanung.

Die Befragung hat gezeigt, dass die Stadtbevölkerung überwiegend positiv auf Kurzumtriebsplantagen reagiert und diese gerne und regelmäßig aufsucht. Bei der Aneignung spielt das Wissen über deren energetische Nutzung zunächst keine Rolle. Erst die Beerntung bzw. der Kahlschlag sensibilisiert die Bevölkerung, mehr über die Hintergründe der Fläche und deren Sinn zu erfahren. Die scheinbare Zerstörung von „Natur“ führt zu anfänglichem Unverständnis. Diese Einschätzung verändert sich jedoch mit dem Wiederaustreiben und Ergrünen der Gehölze ins Positive. Die Ergebnisse der Befragung legen nahe, dass die Beerntung des Energiewalds zu einer höheren Erkennbarkeit der Kurzumtriebsplantage führte sowie zeitverzögert (nach dem erneuten Stockaustrieb) zu einer höheren Akzeptanz. Dieser Vorgang verstärkt sich, soweit Hintergrundwissen über die energetische Nutzung vorhanden ist.

Die Vermittlung von Hintergrundwissen und die Kommunikation mit der Stadtbevölkerung spielen demnach beim Aufbau (neuer) produktiver Freiräume eine entscheidende Rolle. Eine große Herausforderung ist, die betroffenen Personen zu erreichen. Mediale Formate können dabei hilfreich sein. Über Websites können Hintergründe, Ziele und Projektverläufe dargestellt werden. Darüber hinaus bieten Tageszeitungen und Social Media die Möglichkeit, über aktuelle Ereignisse wie die Beerntung zu berichten. Die Befragung hat zudem gezeigt, wie aufklärend eine direkte Ansprache der Bevölkerung sein kann, insbesondere wenn diese mit konkreten Ereignissen wie einer Beerntung gekoppelt ist. Hieraus können weitere spezifische Kommunikationsformate entwickelt werden.

Von großer Bedeutung ist aber auch die Kommunikation durch den physisch präsenten Raum. Diese kann durch eine landschaftsarchitektonische Gestaltung unterstützt werden. So ist das Waldlabor Köln offen und einladend gestaltet. Die Kurzumtriebsplantage wurde in kleinere Teilräume gegliedert, die mit der abwechslungsreichen Umgebung durch Proportion und Blickbezüge zusammenspielen. Über die Gestaltung und Erschließung wurde eine positive Grundstimmung kommuniziert, die dazu beigetragen hat, dass auch die Beerntung nicht zu einem nachhaltigen Akzeptanzverlust geführt hat, sondern im Gegenteil Zustimmung gewonnen werden konnte.

Dank

Gefördert wurde die Studie von der Stiftung „Lebendige Stadt“ sowie vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Literatur

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2014): Landschaftswandel eröffnet neue Chancen im Umgang mit Kulturlandschaften. http://www.bfn.de/0401_2014.html?&cHash=0dfc07c5341d2ab22bd723fe42df47ab&tx_ttnews[tt_nnew]=5021 (28.04.2015).

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2012): Energieholzanbau auf landwirtschaftlichen Flächen. Auswirkungen von Kurzumtriebsplantagen auf Naturhaushalt, Landschaftsbild und biologische Vielfalt. Leipzig.

Blick, T., Weiss, I., Burger, F. (2003): Spinnentiere einer neu angelegten Pappel-Kurzumtriebsfläche (Energiewald) und eines Ackers bei Schwarzenau (Lkr. Kitzingen, Unterfranken, Bayern). Arachnol. Mitt. (25), 1-16.

BMVBS & BBSR (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2009): Renaturierung als Strategie nachhaltiger Stadtentwicklung. Ergebnisse des Forschungsprojekts. Bonn.

BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2015): Informationsportal Erneuerbare Energien. Bioenergie. http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/Bioenergie/bioenergie.html (14.01.2015).

BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 1999): Gesellschaftliche Ansprüche an den Schweizer Wald – Meinungsumfrage. Schr.-R. Umwelt 309, Bern.

Cunningham, M., Bishop, J.D., McKay, H.V., Sage, R.B. (2004): The Ecology of Short Rotation Coppice Crops – ARBRE Monitoring. B/U1/00727/ 00/Report. ETSU, Oxford.

Hellebrand, H.J., Kern, J., Scholz, V. (2003): Long-term studies on greenhouse gas fluxes during cultivation of energy crops on sandy soils. Atmospheric Environment 37 (12), 1635-1644.

KuLaRuhr (2013): Nachhaltige urbane Kulturlandschaft in der Metropole Ruhr. http://www.kularuhr.de/ (07.05.2015).

Lohrberg, F. (2011): Agrarfluren und Stadtentwicklung. In: Müller, C., Hrsg., Urban Gardening, Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt, Oekom, München, 140-149.

–, Humborg C. (2009): Urbane Waldnutzung – das Waldlabor Köln. Garten + Landschaft (07), 10-12.

Maré, L. de (1995): Leaching effects of cultivation of energy forest on farmland in southern Sweden. Swedish Board of Agriculture. Report (27), 2971/91.

MBWSV (Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 2014): Urbanes Grün – Konzepte und Instrumente, Leitfaden für Planerinnen und Planer. Düsseldorf.

Miegel, M., Wahl, S., Schulte, M., Butzmann, E. (2012): Lebenswerte Städte unter Bedingungen sinkenden materiellen Wohlstands. Herausforderungen und Maßnahmen. Memorandum des Denkwerks Zukunft – Stiftung kulturelle Erneuerung. Bonn.

NABU (Naturschutzbund Deutschland, 2008): Energieholzproduktion in der Landwirtschaft. Chancen und Risiken aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes. Berlin.

Nohl, W. (2009): Landschaftsästhetische Auswirkungen von Windkraftanlagen. Referat auf der 58. Fachtagung „Energielandschaften“. Augsburg.

Porath, B., Rohler, H.-P. (2014): Biomassenutzung im Emscher Landschaftspark. Beitrag für eine nachhaltige urbane Kulturlandschaft in der Metropole Ruhr. Stadt + Grün (8), 9-13.

Scheuvens, R., Taube, M. (2010): Der produktive Park: Denkschrift zum Emscher Landschaftspark. Essen.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.