Schutz des Bodens: Morphologische Probleme auf landwirtschaftlichen Flächen

Abstracts

Landwirtschaft nutzt Böden intensiv, insbesondere Ackerböden. Da über die Hälfte der Landfläche Deutschlands der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung unterliegt, haben die Art und Weise sowie die Intensität der Landwirtschaft entscheidenden Einfluss auf die Böden, ihre Funktionen und die damit zusammenhängende Umweltsituation in Deutschland. Trotz der schon länger bestehenden Nachhaltigkeitsziele beim Bodenschutz und der diesbezüglichen Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Bundesbodenschutzgesetz sind die von der Landwirtschaft ausgehenden Veränderungen von Böden weiterhin erheblich. Teilweise weisen sie nicht mehr nachhaltige Niveaus oder gar negative Trends auf, wobei ökologisch bewirtschaftete Böden deutlich weniger betroffen sind. Der Beitrag stellt die vier morphologischen Hauptprobleme vor:

Erosion von Bodenbestandteilen,

Minderung der biologischen Aktivität in Böden,

Entwässerung von Böden,

Verschlechterung der Bodenstruktur und der Infiltrationseigenschaften.

Protection of the soil: morphological problems of agricultural sites – a literature research on the situation in Germany

Agricultural land use has an intensive influence on the soil, especially on arable land. Since more than half of the surface area of Germany is used for agriculture, the intensity and the chosen agricultural methods have an important impact on the soil and therefore on the environmental situation in German. Despite the fact that sustainable objectives and legal requirements for Good Agriculture Practise have existed for quite some time the agricultural cultivation has continued to substantially modify the soils. Partly they have reached unsustainable levels or have caused even negative trends, with organically cultivated soils being noticeably less affected.

Against this background the paper identifies and describes four most important morphological problems of soil conservation: erosion by water and wind, diminution of biological activity, draining, and degradation of soil structure and infiltration abilities.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In Naturschutz und Landschaftsplanung Heft 11/2015 wurden die stofflichen Bodenschutzprobleme bei landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland analysiert (Möckel 2015). Im Folgenden sollen die morphologischen Probleme betrachtet werden, da die landwirtschaftliche Bodennutzung in erheblichem Umfang die Gestalt von Flächen sowie die Struktur und die Zustände von Böden verändert (Abb.1 zeigt einen Ackerboden im Profil). Vier Hauptproblemfelder lassen sich hierbei identifizieren: Erosion von Bodenbestandteilen, die Minderung der biologischen Aktivität in Böden, die Entwässerung von Böden sowie die Verschlechterung der Bodenstruktur und der Infiltrationseigenschaften (BMELV 2013, Bundesregierung 2009, Bundesregierung 2013). Substanz- und Funktionsbeeinträchtigungen von Böden wirken sich auch auf andere Umweltgüter wie Gewässer und Klima aus und gefährden langfristig auch die Ernährungssicherheit. Umgekehrt kann der Klimawandel bestehende Bodenschutzprobleme verschärfen (Kamp et al. 2008; SRU 2008, Tz. 505f., 538).

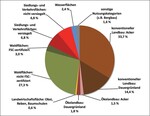

Die Landwirtschaft nutzt in Deutschland derzeit 186193 km2 an Bodenfläche und damit 52,1 % unserer gesamten Bodenfläche (DESTATIS 2014b). Zum Vergleich: Die Waldfläche beträgt 108162 km2 (30,3 %) und die Siedlungs- und Verkehrsfläche 48482 km2 (13,6 %), wovon wiederum knapp die Hälfte tatsächlich komplett überbaut oder versiegelt ist (DESTATIS 2014a: 14f.). Morphologische Veränderungen bei Landwirtschaftsflächen haben aufgrund des Flächenumfangs erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Umweltsituation in Deutschland (UBA 2011). Die ökologischen Folgen spiegeln sich u.a. im Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ der Nationalen Biodiversitätsstrategie wider, welcher sich aufgrund der anhaltenden Intensivierung der Landwirtschaft weiter vom Zielwert entfernt hat (BMUB 2014: 11).

Allerdings bestehen nicht nur zwischen den Landnutzungen, sondern auch innerhalb der Landwirtschaftsflächen große Unterschiede hinsichtlich der Art und Weise sowie der Intensität der Bodennutzung und -umgestaltung (Abb. 2). Die Bodenveränderungen sind hierbei bei Ackerflächen am weitreichendsten. Die in den letzten Jahrzehnten erfolgte und noch anhaltende Umwandlung von Dauergrünland in Ackerflächen hat deshalb zu einer Verschärfung der morphologischen Umweltprobleme geführt (Nitsch et al. 2012). Während 1970 noch 40 % der Landwirtschaftsflächen Dauergrünland waren (Knickel 2002: 26), ist dieser Anteil nunmehr auf 27,7 % im Jahr 2013 gesunken (BMEL 2015c). Hinzu kam in den letzten zehn Jahren die Wiedernutzung von geförderten Stilllegungsflächen (BMEL 2015a). Insgesamt wurde dadurch der Verlust an Ackerflächen durch Siedlungs- und Verkehrszwecke nahezu vollständig ausgeglichen.

Wie stark der Anteil von Kleinstrukturen (z.B. Hecken, Baumreihen, Säume) zurückgegangen ist, ist mangels repräsentativer Erhebungen offen. Oppermann (2011) schätzte den Anteil zuletzt auf 2 bis 6 % in agrarisch dominierten Gebieten. Allerdings wiesen nur 0,3 bis 0,4 % der für Direktzahlungen gemeldeten Flächen Landschaftselemente auf (Nitsch et al. 2009: 16 f.). Nach Schätzungen hatten 2013 extensive Flächen mit hohem Naturwert (High Nature Value Farmland) einen Anteil von 11,8 % an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche (6,5 % mit äußerst oder sehr hohem Naturwert) (BMUB 2014: 64).

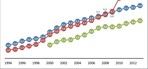

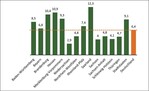

Sowohl bei den Ackerflächen als auch bei Dauergrünland und Dauerkulturen weisen die Bewirtschaftungsformen des konventionellen und ökologischen Landbaus erhebliche Unterschiede hinsichtlich Art und Intensität der Bodenbewirtschaftung auf (Möckel 2015b). Der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen hat sich infolge der gestiegenen Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln in den letzten zehn Jahren deutlich auf zuletzt 1060669 ha im Jahr 2013 erhöht (Abb. 3), was einem Anteil von 6,4 % der gesamten Landwirtschaftsfläche entspricht (BMEL 2015b). Damit ist das 20- %-Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie noch weit entfernt (Bundesregierung 2002: 113f.). Innerhalb der Bundesländer variiert der Anteil erheblich (Abb. 4): Während 2013 in Niedersachsen nur 2,9 % der Landwirtschaftsflächen ökologisch bewirtschaftet wurden, waren es im Saarland schon 12,3 %. Wie groß die morphologischen Veränderungen und Unterschiede innerhalb der Landwirtschaftsflächen tatsächlich sind, dürfte im Zuge der ersten bundesweiten Bodenzustandsuntersuchung (Thünen-Institut 2015) etwas besser sichtbar werden, auch wenn die Untersuchung sich auf den Kohlenstoffgehalt von Böden konzentriert.

Im Folgenden werden die vier Hauptproblemfelder näher beleuchtet.

2 Erosion

Bodenbestandteile werden durch Wasser (Abb. 5) oder Wind i.d.R. nur bei Flächen mit geringem Pflanzenbewuchs abgetragen, weshalb v.a. Ackerflächen in Abhängigkeit von der Topographie, Bodenart und Bewirtschaftungsweise sowie den Wasser- und Windverhältnissen betroffen sind [BMELV 2013: 70ff.; Bundesregierung 2009: 80ff. (der 3. Bodenschutzbericht der Bundesregierung von 2013 macht keine Angaben mehr zur aktuellen Bodenerosion); Deumlich & Frielinghaus 2011 mit tabellarischem Vergleich der Fruchtarten].

Aufgrund geringer Bodenneubildungsraten wird ein Abtrag von mehr als 1t Boden je Hektar und Jahr als nicht mehr nachhaltig angesehen (JRC/EEA 2012: 14). Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft hält hingegen noch einen Abtrag von bis zu 10tha/a für tolerierbar (BayLfL 2015). Nach Schätzungen weisen 14 % der Ackerflächen einen langjährigen Bodenabtrag von mehr als 3t ha/a auf, was das UBA als stark erosionsgefährdet ansieht (UBA 2011, S. 42). Im Rahmen des Agrarbeihilferechts haben die Länder das Wasser- und Winderosionsrisiko der Flächen ermittelt und klassifiziert (Oppermann et al. 2010: 297ff.). Der zweite Bodenschutzbericht schätzte die Erosionsgefährdung in Deutschland bei Ackerflächen mit konventioneller Bodenbearbeitung im Mittel auf 4,2t je ha/a (Bundesregierung 2009 : 81). Abb. 7 stellt die potenzielle Erosionsgefährdung der Ackerböden durch Wasser in Deutschland kartographisch dar.

In der betrieblichen Praxis werden allerdings die standortbezogenen Toleranzbereiche nicht selten überschritten (Rippel 2010: 14; Eckert & Breitschuh 2000: 29). Zwölfjährige Untersuchungen in Niedersachsen zeigen, dass der tatsächliche Bodenabtrag durch Wasser bei einzelnen Ereignissen bis zu 50 t/ha betragen hat und im Schnitt 1,4 bis 3,2 t/ha im Jahr wegschwemmt wurden (Mosimann et al. 2012, UBA 2015). Durch stetigen Bewuchs (z.B. Dauergrünland, Zwischenfruchtanbau oder Untersaaten, Hecken) und/oder ackerbauliche Maßnahmen (z.B. konservierende Bodenbearbeitung, Bearbeitung quer zum Hang, Geländemulden) lässt sich nicht nur Erosion verringern, sondern auch die Infiltration und der Rückhalt von Wasser verbessern (Bundesregierung 2009: 82; Lilienthal & Schnug 2008, Sieker et al. 2007).

3 Minderung der biologischen Aktivität

Böden enthalten eine Vielzahl von Arten und noch mehr Individuen, wie z.B. Bakterien, Viren, Pilze, Würmer und Gliederfüßer (Bodenatlas 2015: 12; Fründ & Trautz in Blume et al. 2011: 104ff.). Die verschiedenen Organismenarten üben unterschiedliche Funktionen aus, von denen insbesondere der Abbau und die Mineralisierung organischer Substanz, der Abbau von Schadstoffen, die Auflockerung der Bodenstruktur und die Bindung atmosphärischen Stickstoffs hervorzuheben sind (Fründ & Trautz in Blume et al. 2011: 110ff.). Seit 50 Jahren spielt die Bodenbiologie bei landwirtschaftlichen Flächen in der Praxis aber aufgrund der Verfügbarkeit von synthetischen und mineralischen Düngemitteln und dem Überschuss an Wirtschaftsdünger nur noch eine untergeordnete Rolle (Uekötter 2010).

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit beruht wesentlich auf Bodenorganismen, wobei sich jede Bodenbearbeitung auf die Bodenbiozönose auswirkt. Insbesondere Pflügen, Verdichtungen, Verringerung von Bewuchs, der Grad der Durchwurzelung und des Verbleibs von Pflanzenresten, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie mineralische/synthetische Nähr- und Schadstoffe können die Zahl und Aktivität der Organismen kurz oder langfristig reduzieren (Beck 1998, Fliessbach et al. 2007, Horn sowie Gerendás & Dittert in Blume et al. 2011: 182, 259, 337ff.). Organischer Wirtschaftsdünger, insbesondere wenn er vorgerottet ist, und die Entwässerung nasser Böden erhöhen hingegen Zahl und Aktivität von Bodenorganismen (Fliessbach et al. 2007: 280; Fohrerer & Schmalz in Blume et al. 2011: 236). Vergleichende Untersuchungen zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft zeigen, dass biologische Aktivität, Masse der Individuen und Artenzahl auf ökologischen Flächen deutlich höher und am größten bei biodynamischer Anbauweise (Demeter) sind (Mäder et al. 2002). Ein deutschlandweiter Vergleich der Bodenbiologie bei landwirtschaftlichen Flächen erfolgt leider in der gegenwärtigen Bodenzustandserhebung nicht.

4 Entwässerung

Die Entwässerung von Böden war in Deutschland das Mittel, um neue Ackerflächen zu gewinnen oder die Nutzung zu intensivieren und wurde noch in den letzten Jahrzehnten im Rahmen von Flurbereinigungs- und Meliorationsverfahren staatlich gefördert (Blackbourn 2007, Bundesregierung 2009: 51f.; Drastig et al. 2010: 13f.; vgl. Abb. 7). Noch heute ist die gewöhnliche Entwässerung landwirtschaftlicher Flächen eine erlaubnisfreie Wassernutzung (§46 Abs. 1 WHG). Die Entwässerung erfolgt durch Vertiefung, Begradigung oder gar Verrohrung natürlicher Fließgewässer oder durch Schaffung von künstlichen ober- oder unterirdischen Drainagen (Fohrer & Schmalz in Blume et al. 2011: 233ff.; Giesen in Dombert & Witt 2011: §15 Rn. 15ff., 25ff.). Die Maßnahmen senken den Grundwasserspiegel ab und erhöhen den Wasserabfluss aus der Fläche sowie die Fließgeschwindigkeit zum nächsten Gewässer (Vorfluter), wodurch der Wasserrückhalt in der Fläche sinkt, das Wasserdargebot für Trockenzeiten reduziert ist und die Hochwasserrisiken steigen (LAWA 1995: 3ff.; Sieker et al. 2007: 63f., 273f.; van der Ploeg & Sieker 2000).

Untersuchungen zeigen weiter, dass durch den erhöhten Oberflächenabfluss mehr Nähr- und Schadstoffe in die Gewässer eingetragen werden, da die Speicher- und Pufferwirkung der Böden reduziert ist (Horn und Fohrer & Schmalz in Blume et al. 2011: 183f., 236f; Lennartz et al. 2010). Mit der Klimaerwärmung könnten sich die negativen Effekte des erhöhten Wasserabflusses und reduzierten Wasserrückhalts bei landwirtschaftlichen Flächen verstärken (Reese et al. 2010: 180 ff.).

Welche Dimensionen die Entwässerung hat, zeigt die Bestandsaufnahme im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Danach sind in vielen Flächenländern die meisten Fließgewässer als künstlich oder erheblich verändert eingestuft (Niedersachsen 84,8 %, Sachsen-Anhalt 69,9 %, Mecklenburg-Vorpommern 64,4 %, Schleswig-Holstein 73 %), wobei Gewässer mit einem Einzugsgebiet von weniger als 10 km2 und damit zwei Drittel der deutschen Fließgewässergesamtlänge nicht bewertet wurden (BfN 2012: 77; BMU 2010: 18; Möckel & Bathe 2013). Da viele Entwässerungsmaßnahmen ohne Genehmigung ausgeführt werden durften, sind genaue Angaben zu der tatsächlich entwässerten Landwirtschaftsfläche schwierig. Schätzungen schwanken zwischen 27 % künstlich entwässerter Flächen in Ostdeutschland und 37 % für Westdeutschland bzw. 1,12 Mio. ha drainierter Flächen in Ostdeutschland und 1,52 Mio. ha in Westdeutschland (zusammen 15,5 % der Landwirtschaftsfläche), wobei der Anteil in den norddeutschen und bayerischen Tiefebenen besonders hoch ist (Fohrer & Schmalz in Blume et al. 2011: 233; Wiskow & van der Ploeg 2003).

Betroffen sind insbesondere Niedermoorböden sowie Auenböden in Tälern (Drösler et al. 2011: 2; Lischeid 2010: 23). Von den 18098 km2 Moorböden in Deutschland (5,1 % der Gesamtfläche) werden 32 % als Acker und 40 % als Grünland genutzt (entspricht 8 % der landwirtschaftlichen Fläche) (Drösler et al. 2011: 2).

5 Verschlechterung der Bodenstruktur und Infiltrationseigenschaften

Die Struktur von Böden hängt von vielen Faktoren ab, da hier komplexe Wirkungszusammenhänge zwischen Pflanzen, Bodenlebewesen, Grundwasserstand, Bodenart, Topographie und Bodenbearbeitung bestehen. Die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung verändert insbesondere durch Pflügen und Befahren unmittelbar mechanisch die Strukturen und bewirkt i.d.R. Verdichtungen der oberen Bodenschichten (BMELV 2013: 21ff.; Bundesregierung 2009: 82f.; Horn in Blume et al. 2011: 181). Die Verdichtungsempfindlichkeit der Böden ist hierbei unterschiedlich und hängt sowohl von der Bodenart als auch vom Feuchtezustand ab. Ca. 50 % der deutschen Ackerflächen weisen eine hohe mechanische Verdichtungsempfindlichkeit im Bereich der Ackerkrume und bei feuchten Bodenverhältnissen auf (Bundesregierung 2009: 83; UBA 2011: 44). Die Untersuchung ausgewählter Betriebe ergab, dass rund 20 % die standörtlichen Toleranzbereiche überschritten hatten (Eckert & Breitschuh 2000: 29).

Mittelbarer, aber nicht weniger erheblich wirken sich andere Bewirtschaftungsfaktoren auf die Struktur und insbesondere Porosität von Böden aus. Denn die Art der angebauten Kulturen, die Fruchtfolgengestaltung und der Eintrag organischer Substanz bestimmen nicht nur den Humusgehalt von Böden, sondern prägen auch die Bodenstruktur (Lennartz & Tiemeyer in Blume et al. 2011: 62ff.). Auch die biologische Aktivität ist entscheidend. Wird diese z.B. durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Mineraldüngern oder geringen Humusgehalten vermindert (s. Möckel 2015), reduziert dies auch die Porosität von Böden. Die mechanische oder biologische Verringerung der Porosität hat weitreichende Folgen sowohl für die Bodenfruchtbarkeit als auch für den Wasserhaushalt und die Hochwasserrisiken (European Commission 2014).

Ackerböden weisen gegenüber Wald und Grünland ein erheblich geringeres Vermögen auf, Niederschläge aufzunehmen und zu speichern (Huber et al. 2005, Sieker et al. 2007: 65f., 205, 309). Sie gehören deshalb mit zu den wichtigsten Ursachen für den Anstieg der Hochwassergefahren. Vergleichende Untersuchungen zeigen aber, dass ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen – u.a. aufgrund höherer Humusgehalte und biologischer Aktivitäten – deutlich größere Infiltrationsraten als konventionelle Flächen aufweisen und eine ökologische Bewirtschaftung von 2m² eines ehemals konventionellen Ackerbodens eine Versiegelung von 1m² ausgleichen kann (Hartmann et al. 2009, Lilienthal & Schnug 2008, Schnug & Haneklaus 2002). Ähnliche, aber i.d.R. geringere positive Effekte hat die konservierende Bodenbearbeitung (Hartmann et al. 2009: 53f., 56; Lilienthal & Schnug 2008: 125f.; Sieker et al. 2007: 63f., 273f.; Sommer 1999, Zimmerling & Schmidt 2002), wobei diese in der Praxis oftmals zu einem verstärkten Herbizideinsatz führt (Schulze 1999ff.).

Literatur

BayLfL (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 2015): Warum ist Erosionsschutz wichtig und wie viel Erosion verträgt der Boden? http://www.lfl.bayern.de/iab/boden/031303/index.php (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

Beck, T.H. (1998): Landbauliche Maßnahmen – ihre Auswirkungen auf Bodenleben und Bodenfruchtbarkeit. Arb. DLG 191, 13-27.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2012): Daten zur Natur 2012. BfN, Bonn.

Blackbourn, D. (2007): Die Eroberung der Natur – eine Geschichte der deutschen Landschaft. München.

Blume, H.-P., Horn, R., Thiele-Bruhn, S. (2011): Handbuch des Bodenschutzes. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 4. Aufl.

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2015a): Ackerland nach Hauptgruppen des Anbaus. Berlin. http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT-3070500-0000.pdf (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

– (2015b): Ökologischer Landbau in Deutschland. http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Oekolandbau/_Texte/OekologischerLandbauDeutschland.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

– (2015c): Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kulturarten. Berlin. http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT-3070400-0000.pdf (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2013): Gute fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz. Bonn.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2010): Die Wasserrahmenrichtlinie – auf dem Weg zu guten Gewässern, Ergebnisse der Bewirtschaftungsplanung 2009 in Deutschland. Berlin.

BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2014): Indikatorenbericht 2014 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Berlin.

Bundesregierung (2002): Perspektiven für Deutschland – unsere Strategie für ein nachhaltiges Deutschland. Berlin.

– (2009): Zweiter Bodenschutzbericht der Bundesregierung. Berlin.

– (2013): Dritter Bodenschutzbericht der Bundesregierung. Berlin.

DESTATIS – Statistisches Bundesamt (2014a): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland: Indikatorenbericht 2014. http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/Umweltindikatoren/IndikatorenPDF_0230001.pdf (abgerufen am 15.04. 2015).

– (2014b): Siedlungs- und Verkehrsfläche wächst täglich um 73 Hektar. Pressemitteilung Nr. 461 vom 18.12.2014. Wiesbaden. http://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/12/PD14_461_331.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

Deumlich, D., Frielinghaus, M. (2011): Erosionsmindernde Ackerbewirtschaftung im Einzugsgebiet der Vermehrungsgewässer von Amphibien. In: Berger, G., Pfeffer, H., Kalettka, T., Hrsg., Amphibienschutz in kleingewässerreichen Ackerbaugebieten, Natur & Text in Bandenburg, Rangsdorf, 283-294.

Dombert, M., Witt, K. (2011): Agrarrecht. C.H. Beck, München.

Drastig, K., Prochnow, A., Brunsch, R. (2010): Wassermanagement in der Landwirtschaft. Diskussionspapier 3, Wissenschaften, b.-b. A. d., Materialien der Interdisziplinären Arbeitsgruppen IAG Globaler Wandel – Regionale Entwicklung.

Drösler, M., Freibauer, A., Adelmann, W., Augustin, J., Bergman, L., al., e. (2011): Klimaschutz durch Moorschutz in der Praxis – Ergebnisse aus dem BMBF-Verbundprojekt „Klimaschutz – Moornutzungsstrategien“ 2006-2010. 04/2011, Arbeitsberichte aus dem vTI-Institut für Agrarrelevante Klimaforschung, Johann Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig.

Eckert, H., Breitschuh, G. (2000): Kriterien für eine bodenschonende Landbewirtschaftung. In: Rosenkranz, D., Einsele, G., Harress, Hrsg., Bodenschutz – ergänzbares Handbuch der Maßnahmen und Empfehlungen für Schutz, Pflege und Sanierung von Böden, Landschaft und Gewässer, Band Nr. 4050, Berlin.

European Commission – By the drafting team of the WFD CIS Working Group Programme of Measures (WG PoM) (2014): Natural Water Retention Measures. Technical Report 2014 – 082, Brüssel.

Fliessbach, A., Oberholzer, H.-R., Gunst, L., Mäder, P. (2007): Soil organic matter and biological soil quality indicators after 21 years of organic and conventional farming. AGEE 118, 273-284.

Hartmann, K., Lilienthal, H., Abu-Hashim, M., Al-Hassoun, R., Eis, Y., Stöven, K., Schnug, E. (2009): Vergleichende Untersuchungen der Infiltrationseigenschaften von konventionell und ökologisch bewirtschafteten Böden, Eine Fallstudie aus dem Main-Tauber Kreis, Baden-Württemberg. Julius Kühn-Institut, Braunschweig.

Huber, B., Winterhalter, M., Mallã, G., Hartmann, H.P., Gerl, G., Auerswald, K., Priesack, E., Seiler, K.-P. (2005): Wasserflüsse und wassergetragene Stofflüsse in Agrarökosystemen. In: Osinksi, E., Meyer-Aurich, A., Huber, B., Rühling, I., Gerl, G., Schröder, P., Hrsg., Landwirtschaft und Umwelt – ein Spannungsfeld, oekom, München, 57-98.

JRC/EEA (Joint Research Center /European Environment Agency, 2012): The State of Soil in Europe, A contribution of the JRC to the European Environment Agency’s Environment State and Outlook Report. Report EUR 25186 EN Kommission, E.

Kamp, T., Choudhury, K., Ruser, R., Hera, U., Rötzer, T. (2008): Auswirkungen von Klimaänderungen auf Böden – Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen. In: Umweltbundesamt, Hrsg., UBA-Workshop, Böden im Klimawandel – Was tun?! am 22./23. Januar 2008, UBA-Texte 25/2008, Dessau-Roßlau, 17-26.

Knickel, K. (2002): Nachhaltige Nahrungsmittelproduktion: Szenarien und Prognosen für die Landwirtschaft bis 2030 – Handlungsbedarf und Langfriststrategien für die Umweltpolitik. Umweltbundesamt, UBA-Texte 18, Umweltbundesamt, Berlin.

LAWA (Bund-Länder-Arbeitgemeinschaft Wasser, 1995): Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz – im Auftrag der Umweltministerkonferenz.

Lennartz, B., Tiemeyer, B., Kahle, P., Bachor, A. (2010): Water quality of artificially drained small basins – Global climate change perspectives. In: Status and perspectives of hydrology in small basins – International workshop on status and perspectives of hydrology in small basins, 30 March to 2 April 2009, Goslar, Germany, 336 International Association of Hydrological Sciences, Wallingford, 233-238.

Lilienthal, H., Schnug, E. (2008): Hochwasserschutz durch ökologische Bodenbewirtschaftung. KTBL-Schr. 472, 123-130.

Lischeid, G. (2010): Landschaftswasserhaushalt in der Region Berlin-Brandenburg. Diskussionspapier 2, Wissenschaften, b.-b. A. d., Materialien der Interdisziplinären Arbeitsgruppen (IAG): Globaler Wandel – Regionale Entwicklung.

Mäder, P., Fliessbach, A., Dubois, D., Gunst, L., Fried, P., Niggli, U. (2002): Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming. Science, 1694-1697.

Möckel, S. (2015a): Schutz des Bodens: Stoffliche Probleme bei landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland – ein Literaturüberblick. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (11), 346-352.

–, (2015b): ’Best available techniques’ as a mandatory basic standard for more sustainable agricultural land use in Europe? Land Use Policy 47 (9), 342-351.

–, Bathe, F. (2013): Kleingewässer und Wasserrahmenrichtlinie – ist die deutsche Handhabung korrekt? DVBl. 128 (4), 220-225.

Mosimann, T., Bug, J., Steinhoff, B. (2012): Zwölf Jahre Bodenerosionsmonitoring in Niedersachsen: Wie hoch ist der Bodenabtrag und was trägt Dauerbeobachtung zur Modellierung der Bodenerosion und des Stofftransports in die Gewässer bei? Tagungsband: 20 Jahre Bodendauerbeobachtung in Niedersachsen, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, GeoBerichte 23, 95-110.

Nitsch, H., Osterburg, B., Roggendorf, W. (2009): Landwirtschaftliche Flächennutzung im Wandel: Folgen für Natur und Landschaft. NABU, Berlin.

–, Osterburg, B., Roggendorf, W., Laggner, B. (2012): Cross compliance and the protection of grassland – illustrative analyses of land use transitions between permanent grassland and arable land in German regions. Land Use Policy 29 (2), 440-448.

Oppermann, R. (2011): Analyse und Bewertung von Ökologisierungsvarianten der GAP aus Umweltsicht. Vortrag, 28./29.11.2011, Expertenworkshop „Perspektiven für die Biodiversität in der europäischen Agrarlandschaft ab 2014“ in Ladenburg. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landwirtschaft/Oppermann-GAP-2013-Ladenburg-28nov2011.pdf (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

–, Blew, J., Haack, S., Hötker, H., Poschlod, P. (2010): Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und Biodiversität. Naturschutz Biol. Vielfalt 100.

Reese, M., Möckel, S., Bovet, J., Köck, W. (2010): Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente. Umweltbundesamt, UBA-Ber. 1/10, Erich Schmidt, Berlin.

Rippel, R. (2010): Bodenerosion in Bayern. In: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Hrsg., Erosionsschutz – aktuelle Herausforderung für die Landwirtschaft. 8. Kulturlandschaftstag am 23.03.2010 in Freising-Weihenstephan, Schr.-R. LfL 3/2010, 7-18.

Schnug, E., Haneklaus, S. (2002): Landwirtschaftliche Produktionstechnik und Infiltration von Böden – Beitrag des ökologischen Landbaus zum vorbeugenden Hochwasserschutz. Landbauforschung Völkenrode 52, 197-203.

Sieker, F., Wilcke, D., Reich, M., Rüter, S., Jasper, J., Salzmann, M., Schmidt, W.-A., Zacharias, S., Nitzsche, O. (2007): Abschlussbericht zum Forschungsprojekt „Vorbeugender Hochwasserschutz durch Wasserrückhalt in der Fläche unter besonderer Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte – am Beispiel des Flusseinzugsgebietes der Mulde in Sachsen“. Leibnitz Univ. Hannover, Hannover.

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (2006): Hochwasserschutz durch konservierende Bodenbearbeitung. Schr.-R. Sächs. Landesanst. f. Landw., Dresden.

Sommer, C. (1999): Konservierende Bodenbearbeitung – ein Konzept zur Lösung agrarrelevanter Bodenschutzprobleme. Bodenschutz, 15-19.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2008): Umweltgutachten 2008 – Umweltschutz im Zeichen des Klimawandels. Berlin.

Statista (2015): Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2014 (in Milliarden Euro). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/4109/umfrage/bio-lebensmittel-umsatz-zeitreihe/ (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

Thünen-Institut (2015): Projekt Bodenzustandserhebung Landwirtschaft. Braunschweig. http://www.bze-landwirtschaft.de (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

UBA (Umweltbundesamt, 2011): Daten zur Umwelt – Umwelt und Landwirtschaft. Dessau.

– (2015): Erosion – wie hoch ist die Bodenerosion durch Wasser in Deutschland tatsächlich? http://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/bodenbelastungen/erosion (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

Uekötter, F. (2010): Die Wahrheit ist auf dem Feld. Eine Wissensgeschichte der deutschen Landwirtschaft. Umwelt und Gesellschaft 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

van der Ploeg, R.R., Sieker, F. (2000): Bodenwasserrückhalt zum Hochwasserschutz durch Extensivierung der Dränung landwirtschaftlicher genutzter Flächen. Wasserwirtschaft 90, 28-33.

Wiskow, E., van der Ploeg, R.R. (2003): Calculation of drain spacings for optimal rainstorm flood control. Journal of Hydrology 272, 163-174.

Zimmerling, B., Schmidt, W. (2002): Beitrag der konservierenden Bodenbearbeitung zum vorbeugenden Hochwasserschutz. In: Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Hrsg., Berichte aus der Pflanzenproduktion, Schr.-R. Sächs. Landesanst. f. Landw. 11, Dresden, 23-51.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.