Artenschutz und Windenergie: Grenzen der Ausnahmeregelung

Abstracts

Im Zuge des Windenergie-Ausbaus werden derzeit in zunehmendem Maße behördliche Einzelfall-Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG mit kompensatorischen Maßnahmen oder auch CEF-Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG genutzt, um eine artenschutzrechtliche Zulässigkeit zu erzielen. Verschiedene neuere Ansätze scheinen diesen Weg zu erleichtern. Der Beitrag zeigt auf, dass solche Entwicklungen durch die restriktive Auslegung einer Ausnahmeregelung sowie durch EU-rechtliche Vorgaben insbesondere bei Betroffenheit von Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie kritisch zu hinterfragen sind.

Am Fallbeispiel des Vorhabens „Windpark Markgrafenwald“ (Odenwald, Baden-Württemberg), wo es vor allem um Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Wespenbussard (Pernis apivorus) geht, werden Möglichkeiten und Grenzen von Ausnahmeregelungen und CEF-Maßnahmen analysiert. Dabei werden neben EU-rechtlichen Beschränkungen solche funktionsraumbezogenen und verhaltensökologischen Konstellationen herausgearbeitet, die wirksamen kompensatorischen Maßnahmen entgegenstehen dürften.

Im Ergebnis müssen für die Planungspraxis sowohl ein stringenterer Umgang mit EU-Artenschutzrecht als auch eine optimierte methodische Herangehensweise bei der Raumnutzungsanalyse sowie eine gutachterliche Spezialisierung gefordert werden.

Species protection and wind power: limits of the derogation procedure. Evaluation of compensatory measures regarding the occurrence of species of Annex I of the Bird Directive – an exemplary case in the ‘Odenwald’

In the context of the expansion of wind power there is an increasing frequency of procedures of derogation according to § 45 of the Federal Nature Conservation Act containing compensatory measures or CEF measures in order to get permission in terms of species protection. Different newer approaches seem to facilitate this procedure. The paper illustrates that these developments have to be brought into question in view of the restrictive reading of the process of derogation and of the legal provisions of the EU, particularly if they concern bird species of Annex I of the Birds Directive.

Using the example of the “Windpark Markgrafenwald” (Odenwald, Baden-Württemberg) which mainly concerns the Black Stork (Ciconia nigra) and the Honey Buzzard (Pernis apivorus) the study analyses the possibilities and limits of derogations and of CEF measures. The investigation focusses not only on limits according to EU law but also on constellations regarding functional areas or behavioural ecology which are opposed to compensatory measures. The results allow the conclusion that practical planning requires a more stringent dealing with the EU legislation on species protection and an optimised methodological approach to the spatial land use analysis as well as an advisory specification.

- Veröffentlicht am

Black Stork (Ciconia nigra). © Carsten Rohde

1 Ausgangslage

Das Vorhaben „Windpark Markgrafenwald“ im badischen Teil des Odenwaldes (Gemarkungen Waldbrunn und Eberbach, Neckar-Odenwald-Kreis und Rhein-Neckar-Kreis; Baden-Württemberg) ist aufgrund eines Zielkonflikts zwischen Windenergie und Naturschutz höchst umstritten. Geographisch befindet sich das Projektgebiet auf einem dicht bewaldeten, forstlich genutzten Bergrücken im südöstlichen Odenwald zwischen etwa 530 bis maximal 585 m ü. NN. Auf der amtlichen Topographischen Karte wird der Höhenzug unter den Bezeichnungen „Augstel“, „Winterhauch“ und „Markgrafenwald“ geführt; vereinfachend ist nachfolgend vom „Markgrafenwald-Bergrücken“ die Rede. Seine steilen Hänge sind von einem Mittelgebirgsbachkomplex umschlossen, der sich aus den markant in den Sandstein eingeschnittenen, naturnahen Fließgewässern Reisenbach, Höllbach und Itter zusammensetzt. Die Bachläufe gehören zum FFH-Gebiet 6520-341 Odenwald Eberbach. Nördlich und westlich des Markgrafenwald-Bergrückens beginnt das Vogelschutzgebiet 6420-450 Südlicher Odenwald, welches bislang durch die badisch-hessische Landesgrenze und offenkundig nicht nach ornithologischen Kriterien abgegrenzt ist. Ferner gehört der Landstrich auf badischer Seite zum Naturpark Neckartal-Odenwald sowie zum grenzübergreifenden Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Mitglied im Netzwerk europäischer Geoparks und unterstützt von der UNESCO. Der Nordwestteil des Bergrückens ist Teil des Landschaftsschutzgebiets Neckartal II Eberbach.

Den Bergrücken inmitten dieses Wald-Bach-Ökosystems wollen Vorhabensträger als Standort für etwa zwölf Windenergieanlagen mit rund 200 m Gesamthöhe nutzen. Durch ein avifaunistisches Gutachten im Auftrag eines Naturschutzvereins (Initiative Hoher Odenwald e.V. Gemeinnütziger Verein für Landschaftsschutz und Erhalt der Artenvielfalt) wurde – konträr zum vorangegangenen Gutachten im Auftrag der Vorhabensträger – nachgewiesen, dass dieses Gebiet in erheblichem Maße von windkraftsensiblen Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie genutzt wird. Im Rahmen der Raumnutzungsanalyse eines Artspezialisten wurden im engeren Prüfbereich insbesondere vier Revierpaare des Schwarzstorchs (Ciconia nigra) und bis zu sieben Revierpaare des Wespenbussards (Pernis apivorus) sowie während der Saison tagtägliche Flüge über das Vorhabensgebiet auf den Routen zwischen Revierzentren und Nahrungshabitaten (Höllbach, Reisenbach) nachgewiesen (vgl. Rohde 2014 sowie Hahl 2015). Hinzu kommen einige weitere windkraftrelevante Vogelarten wie Rotmilan (Milvus milvus). Schwarzmilan (Milvus migrans) oder Wanderfalke (Falco peregrinus) sowie fünfzehn im Projektgebiet ermittelte Fledermausarten.

Die politisch immer wieder geäußerte Prämisse, Windenergieausbau im Einklang mit dem Naturschutz zu realisieren, sollte auf Grundlage der geschilderten artenschutzfachlichen Situation konsequenterweise wohl spätestens im Jahr 2014 zu einer Einstellung der Planungen geführt haben. Stattdessen wurde von Seiten der Vorhabensträger im Jahr 2015 wiederum ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. Seit geraumer Zeit spielen auch Überlegungen eine Rolle, inwieweit behördliche Einzelfallausnahmen mit kompensatorischen Maßnahmen sowie CEF-Maßnahmen einen Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG umgehen könnten, um eine naturschutzrechtliche Zulässigkeit zu erzielen.

Damit kann das Vorhaben „Windpark Markgrafenwald“ als Fallbeispiel dienen, um die Umsetzbarkeit solcher Ausnahmen und Maßnahmen bei Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie wie dem Schwarzstorch und dem Wespenbussard kritisch zu hinterfragen und im Hinblick auf fachliche Expertisen sowie EU-rechtliche Vorgaben zu analysieren. Hierzu werden in diesem Beitrag teils unveröffentlichte Gutachten herangezogen und diskutiert. Es geht also um eine kritische Reflexion, mit der Grenzen der Umsetzbarkeit aufgezeigt werden. Damit wird nicht zuletzt die Fragestellung angestoßen, inwiefern zu weit gefasste und somit nicht gerichtssichere Umgangsweisen mit Einzelfallausnahmen und CEF-Maßnahmen dazu führen können, einerseits eine realistische Einschätzung der Planungssicherheit zu verschleiern, andererseits Akzeptanz und Vertrauen in naturschutzbehördliche Entscheidungen zu schwächen.

2 Einzelfall-Ausnahmen: eng begrenzter Anwendungsbereich

Im vorliegenden Beitrag geht es um Ausnahmeregelungen (nach § 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG) und CEF-Maßnahmen (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG), deren Kürzel für „continuous ecological functionality“ steht. In der Terminologie der EU-Kommission werden kompensatorische Maßnahmen auch als FCS-Maßnahmen („favourable conservation status“) bezeichnet (vgl. Runge et al. 2009). Als strikte Voraussetzungen für eine behördliche Einzelfallausnahme bzw. Ausnahmeregelung gelten (vgl. Lukas et al. 2011: 35ff.):

Vorliegen eines Ausnahmegrunds;

keine zumutbaren Alternativen;

keine Verschlechterung des Erhaltungszustands;

keine weitergehenden Anforderungen durch Art. 16 FFH-RL.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, nur dann ist eine Abwägungsentscheidung zulässig. Die Auslegung hat restriktiv, d.h. einschränkend, zu erfolgen und setzt eine sorgsame Prüfung voraus.

CEF-Maßnahmen („vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“) stellen eine Besonderheit dar, bei der eine artenschutzrechtliche Ausnahme unter Umständen umgangen werden kann. Entscheidend ist hierbei, dass bereits vor einem Eingriff, also vor Baubeginn, feststeht und gesichert werden kann, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt wird (Lukas et al. 2011: 43ff.). Im Umkehrschluss löst ein Eingriff bei einer nicht bereits im Vorfeld erfolgreichen CEF-Maßnahme einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 aus. Ein im Jahr 2011 erfolgtes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts macht deutlich, dass ein Tötungsverbot nicht über vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen verhindert werden kann, da im Art. 12 Abs. 1 Buchstabe a der FFH-Richtlinie keine entsprechende Begrenzung des Tötungstatbestands vorhanden sei (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.07.2011 – 9 A 12.10).

Auch die Realisierung von CEF-Maßnahmen kann eine eigenständige Ausnahmeregelung nach § 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG erforderlich machen, beispielsweise wenn betroffene Arten den vertrauten Lebensraum nicht verlassen, um in neue Habitate auszuweichen: Falls es hierdurch zu einer aktiven Vergrämung, zum Abfangen und zur „Umsiedlung“ kommen sollte, so wird eine behördliche Einzelfallausnahme notwendig (Lukas et al. 2011: 49f.), die wiederum erfordert, dass alle Voraussetzungen restriktiv geprüft werden und kumulativ vorliegen.

Erst wenn es an „zumutbaren Alternativen“ tatsächlich fehlen sollte, „darf eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn der Erhaltungszustand der Populationen der hiervon betroffenen Art nicht leidet. ... Entscheidend ist, dass sich die Erhaltungssituation ... nicht nachteilig verändert. ... Dies führt dazu, dass etwa dann, wenn eine negative Entwicklung absehbar ist, stets von der Erteilung einer Ausnahme abgesehen werden muss“ (Faller & Stein 2014: 19). In einem Urteil des Verwaltungsgerichts Cottbus vom 07. März 2013 heißt es: „Mit Blick auf die Gewichtigkeit der in § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG genannten Ausnahmegründe ist das mit der Errichtung von Windenergieanlagen verbundene Interesse an der Energiegewinnung nicht als zwingender Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses anzusehen“ (VG Cottbus, Urteil vom 07.03.2013, vgl. auch Faller & Stein 2014: 19).

Dass Ausnahmen und Befreiungen bei Anhang-I-Arten grundsätzlich aufgrund der weitergehenden Anforderungen der Vogelschutzrichtlinie bedenklich sind, stellen die Rechtsanwälte Faller und Stein darüber hinaus klar: „Abgesehen davon, dass es sich auch hier ohnehin um eine nur eng auszulegende Ausnahmeregelung handelt, ist zu beachten, dass es sich dabei um abschließend formulierte Gründe handelt und somit nach den unionsrechtlichen Vorgaben gar kein Rechtfertigungsgrund in Fällen der Betroffenheit geschützter Vögel vorgesehen ist“ (S. 20). Dass hierbei im EU-Recht sehr wohl ein individuenbezogener Ansatz verfolgt wird, ist weiter unten noch auszuführen.

Ferner kommt für eine Befreiung nach § 67 BNatSchG nur ein äußerst geringer Anwendungsbereich in Frage, nämlich ausdrücklich nur in solchen Fällen, wenn es zu einer unzumutbaren Belastung führen würde, das heißt, es müssen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen und es darf keine anderweitige zufrieden stellende Lösung geben. Eine unzumutbare Belastung „dürfte jedoch – insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Unionsrecht, namentlich die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie, keine Befreiungen aus den in § 67 BNatSchG genannten Gründen vorsieht – nur äußerst selten in Betracht kommen“ (Faller & Stein 2014: 20).

3 CEF-Maßnahmen: Expertenbeurteilung

Im Kontext einer 2014 publizierten Untersuchung hinsichtlich der Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen führte ein Autorenteam eine Expertenbefragung zur fachlichen Eignung durch (vgl. Gerhard et al. 2014: 333): Für ein ausgewähltes Untersuchungsgebiet und ein im Forschungsdesign begrenztes Zeitfenster kommen die Autoren mittels einer empirischen Methodik zum Schluss, dass hier „nur 29,4 % aller Maßnahmentypen und 40,6 % aller konkreten Maßnahmen ... nach Auffassung der befragten Experten diese Bedingung“ erfüllen; als Bedingung wird eine „wahrscheinliche Funktionserfüllung“ angenommen. Das heißt, nicht einmal 30 % aller CEF-Maßnahmentypen wird von den befragten Artexperten attestiert, dass es sich um Vorgehensweisen handle, welche die ökologische Funktionalität gewährleisten können. „Die Mehrzahl der untersuchten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen scheint nicht einmal prinzipiell geeignet, ihre Funktion zu erfüllen.“ Zusätzliche erhebliche „Vollzugsdefizite und mängelbehaftete Durchführung der konkreten Maßnahmen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt“, wie die Autoren betonen (Gerhard et al. 2014: 334). Dies ist umso erstaunlicher, da die Funktionsfähigkeit von CEF-Maßnahmen nun mal, wie bereits ausgeführt, erklärtermaßen vor Beginn einer Baumaßnahme sicherzustellen ist (vgl. auch Gellermann & Schreiber 2007). „An die Entwicklung und Bewertung von CEF-Maßnahmen sollten ... besonders hohe fachliche Ansprüche gestellt und eine besondere Zurückhaltung im Sinne des Vorsorgeprinzips an den Tag gelegt werden.“ Nicht akzeptabel ist, wenn „Planer vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen als bloße Weiterentwicklung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der bundesrechtlichen Eingriffsregelung“ verstehen“ (Gerhard et al. 2014).

Befragt wurden ausgewiesene Spezialisten, die durch Fachpublikationen als Kenner der jeweiligen Art anzusprechen sind. Diese Vorgehensweise ist belastbar und im Umkehrschluss ist darauf zu verweisen, dass – neben einwandfreien empirischen Belegen – der fachgutachterlichen Einschätzung anerkannter Artexperten bereits im Vorfeld jeglicher Überlegungen zu CEF-Maßnahmen – und damit ebenso zur Ausnahmeregelung – ein hoher Stellenwert beigemessen werden muss. Hierzu ist erforderlich, dass die Spezialisierung mit einem tiefen verhaltensökologischen Verständnis der betreffenden Art aus langjähriger Praxiserfahrung einhergeht und mit Referenzen belegt werden kann. Folgerichtig wurde im Fallbeispiel „Vorhaben Windpark Markgrafenwald“ bereits in die gutachterliche Tätigkeit (im Auftrag des o.g. Naturschutzvereins) eine Expertise zur Frage einbezogen, ob CEF- oder FCS-Maßnahmen im Vorhaben anwendbar sind oder nicht.

4 Expertenbeurteilung zu CEF- und FCS-Maßnahmen im Fallbeispiel „Vorhaben Windpark Markgrafenwald“

Zum Vorhaben „Windpark Markgrafenwald“ erarbeitete Rohde (2014) unter dem Titel „Saisonales Raumnutzungsmuster von Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Wespenbussard (Pernis apivorus) im Markgrafenwald (Odenwald)“ ein ausführliches Gutachten auf Basis einer Raumnutzungsanalyse. In seinem Fazit bezieht er auch Stellung zu potenziellen CEF- und FCS-Maßnahmen und weist diese kompensatorischen Möglichkeiten aufgrund der Konstellation im Untersuchungsgebiet als inadäquate Mittel zurück.

Hierzu wird auf die qualitativ hochwertig ausgestatteten Brut- und Nahrungshabitate hingewiesen: „Ausschlaggebend für den Aufbau und eine erfolgreiche Etablierung einer gesunden Schwarzstorchpopulation ist stets die Existenz ökologisch anspruchsvoller und ungehindert erreichbarer Fließgewässer.“ Der hervorragende Lebensraum des Höllbach-Reisenbach-Markgrafenwald-Ökosystems „gab in den letzten Jahren entscheidende Impulse für eine sich fast unbemerkt aufbauende lokale Schwarzstorchpopulation. Im Verbreitungszentrum befindet sich das WEA-Planungsgebiet.“ Hinzu kommt, dass die Bereiche des betreffenden Höhenrückens „als essentielle Thermikareale für den Schwarzstorch einzustufen“ sind, was in Kombination mit den ringsum benachbarten hervorragenden Nahrungshabitaten zu regelmäßigen Überflügen führt.

Bei einer Errichtung der WEA würden daher, so Rohde weiter, die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG umfassend erfüllt. Spezielle CEF- und FCS-Maßnahmen könnten „aufgrund der umfangreichen Erschließung des WEA-Planungsgebietes der dargestellten Schwarzstorchpopulation eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht abwenden (eine funktional wirksame Wahrung oder Verbesserung des aktuellen Erhaltungszustandes kann nicht belastbar prognostiziert werden). Eine wiederholt diskutierte und von den Planern erwünschte „Umsiedlung“ von den inzwischen etablierten Schwarzstorchbrutrevieren, um so über angedachte „Kompensationsmaßnahmen“ den Schwarzstorch aus der „Gefahrenzone“ des WEA-Planungsgebietes im Markgrafenwald zu ‚delegieren‘, ist artenschutzfachlich unannehmbar, da von einer Top-Schwarzstorchbrutrevierausstattung im Ist-Zustand die Rede ist“. Das Anlegen zusätzlicher Nahrungsgewässer außerhalb des Gefahrenbereichs mache im Untersuchungsgebiet „aufgrund seiner Genese und sichtbaren Habitatausstattung natur- und artenschutzfachlich keinen Sinn. Die Störche werden zwar neue Stillgewässer saisonal nutzen – erschließen aber unverändert und vor allem bevorzugt die nahrungsreichen sowie störungsarmen Fließgewässer im Zentrum und Umfeld des Planungsgebietes. Eine ‚Umsiedlung‘ wird nicht erzielt und das Tötungsrisiko behält somit unverändert seinen Fortbestand.“

Auch eine „Neuanlage von Nistplattformen außerhalb des zu betrachtenden ‚Gefahrengebietes‘ ist ... nicht zielführend, da die Schwarzstörche innerhalb ihrer Optimal-Lebensräume sehr reviertreu sind und unverändert die Nähe zu ihren angestammten und optimal ausgestatteten Brut- und Nahrungshabitaten suchen. Im Gegenteil, es könnten sich außerhalb des vermeintlichen Gefahrenbereiches weitere Schwarzstörche ansiedeln, die perspektivisch das Planungsgebiet mit Überflügen zusätzlich „belasten“ (hier bündelnde Wirkung im Zusammenhang mit der Anlage zusätzlicher Stillgewässer für neue Schwarzstorchansiedlungen).“

Folgerichtig kommt Rohde (2014) zu dem fachgutachterlichen Fazit: Mit einem angedachten „Biotop-Management“ zur Umsiedlung von Schwarzstörchen im Markgrafenwald würde „genau das Gegenteil erreicht – man lockt zusätzlich Schwarzstörche in die Region, wo ggf. die Ausstattung an Nahrungshabitaten für die Art und dessen erfolgreiche Ansiedlung und Reproduktion bislang unzureichend war.“ (Sämtliche Zitate stammen aus dem o.g. Gutachten, vgl. Rohde 2014: 21 ff.). Die Schlussfolgerung wird grundsätzlich auch von Mammen (2014) in einer Kurzstellungnahme bestätigt: „Natürlich können, wenn ein bisher suboptimaler Lebensraum in einen optimalen Lebensraum umgewandelt wird, sich dort Paare ansiedeln und brüten. Es bedarf vorher einer genauen einzelartspezifischen Analyse der limitierenden Faktoren (Brutplatz, Nahrung, Prädatoren). Aber es werden nicht die Paare sein, die ... in der Nähe der geplanten WKA gebrütet haben!“. Ihm erscheint es ebenfalls „rechtlich äußerst bedenklich, sich die Zerstörung einer Brut bzw. das Töten (bzw. zumindest die Tötung billigend in Kauf zu nehmen) dadurch „zu erkaufen“, dass man ja an anderer Stelle für zusätzliche Paare die entsprechenden Bedingungen geschaffen hat“ (Mammen 2014).

Für den Wespenbussard mit bis zu sieben nachgewiesenen Revierpaaren im Vorhabensgebiet „Markgrafenwald“ gilt nach Rohde eine vergleichbare gutachterliche Einschätzung: „Nach fachlicher Prüfung und umsichtiger Auswertung der Beobachtungsdaten werden ... bei einer Errichtung der WEA die Verbotstatbestände nach § 44 (1) ff. BNatSchG umfassend erfüllt. Spezielle CEF- und FCS-Maßnahmen (u.a. besondere Artenschutzmaßnahmen mit konkretem Individuenbezug) können aufgrund der umfangreichen Erschließung des WEA-Planungsgebietes der dargestellten Wespenbussardpopulation eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht abwenden“ (vgl. Rohde 2014: 24f.).

Auch durch die empirischen Expertenbefragungen des oben genannten Autorenteams wird deutlich, dass es „Arten und Artengruppen gibt, für die mit größerer Sicherheit Maßnahmen geplant werden können – und solche, für die vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nicht oder nur schlecht geplant werden können“ (Gerhard et al. 2014: 333). Auf diesen – scheinbar trivialen – Aspekt ist in Bezug auf das Fallbeispiel „Windpark Markgrafenwald“ besonders hinzuweisen: Es wäre fachlich und artenschutzrechtlich nicht realistisch, würde man CEF-Maßnahmen, die beispielsweise geschützte Eidechsenarten oder den Feldhamster betreffen können, mit solchen vergleichen, die für Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie in Erwägung gezogen werden. Nicht zuletzt die Tatsache, dass sich Eidechsen abfangen und in einem neuen Habitat aussetzen lassen, was für Vögel in dieser Form nicht umsetzbar ist, zeigt grundsätzliche Grenzen der Realisierbarkeit von CEF-Maßnahmen. Hier kommt die EU-rechtlich individuenbezogene Komponente wieder ins Spiel sowie daran gekoppelt die Frage nach einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko.

5 Signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bei Errichtung von Windenergieanlagen in wertvollen Lebensräumen und innerhalb von Flugkorridoren

Es gibt eine anhaltende Kontroverse darüber, ob CEF-Maßnahmen aufgrund der Vorgaben der EU-Kommission nicht zum Einsatz kommen können, „wenn mit der Eingriffsregelung die Tötung von Individuen verbunden ist“, zusätzlich zur „erfolgenden Zerstörung von genutzten Lebensstätten“ (vgl. Gellermann & Schreiber 2007: 210), oder ob und auf welche Weise es ausreichen kann, eine kontinuierliche ökologische Funktionalität durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu sichern (vgl. Gerhard et al. 2014: 329f.). Zu berücksichtigen ist in der Debatte, „dass EU-Recht sehr wohl einen individuenbezogenen Ansatz verfolgt, und damit das „Ausweichen“ der innerstaatlichen Anwendung gerade im Zusammenhang mit der Genehmigung von WEA auf Populations- oder Metapopulationsebene mit Unionsrecht nicht vereinbar ist“ (Epple 2014: 2; vgl. auch Faller & Stein 2014: 10f.).

Folgerichtig argumentiert beispielsweise Mammen (2014: 2) zum Vorhaben „Markgrafenwald“ wie folgt: „Im konkreten Fall des hier projektierten Bauvorhabens würden ... nicht die Nahrungshabitate durch das Vorhaben verschlechtert werden, sondern es droht der Tod der Tiere durch Kollision mit den WKA, also ein unmittelbares Auslösen der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1. Auch ein Verweis auf den Zustand der Population kann hier aus mehreren Gründen nicht greifen: Erstens ist das Tötungsverbot bezogen auf das Einzelindividuum zu betrachten, zweitens ist der Erhaltungszustand der Populationen der zur Rede stehenden Arten nicht günstig (wobei nach Runge et al. 2009 sogar in Erwägung gezogen werden muss, dass bei Arten mit großen Raumansprüchen, wie dem Schwarzstorch, vorsorglich bereits ein einzelnes Brutpaar als „lokale Population“ zu betrachten sei) und schließlich drittens besteht eben grundsätzlich ein Verschlechterungsverbot, was nicht durch die vage Annahme einer Verbesserung an anderer Stelle aufgehoben werden kann.“

Die Ausführungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs machen deutlich, was unter einem Tötungstatbestand zu verstehen ist: „Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ist ... anzunehmen, wenn die Untersuchung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten nicht ergibt, dass die Windkraftanlage gemieden oder nur selten überflogen wird“ (VGH, Urteil vom 18.05.2014, vgl. auch Faller & Stein 2014). Wenn die Nahrungshabitate eine „räumlich gut abgrenzbare kleinere Teilmenge innerhalb der Prüfkulisse“ darstellen, die „regelmäßig über die Anlage angeflogen“ werden, ist von „erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Nahbereich einer Anlage“ auszugehen (aaO.). Bestätigt wird dies drastisch durch ein Urteil des Oberlandesgerichts von Sachsen-Anhalt, in dem wichtige und dauerhaft genutzte Nahrungshabitate im Prüfbereich der betreffenden Art, insbesondere wenn Windenergieanlagen innerhalb der Flugkorridore zu diesen Nahrungshabitaten liegen, zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko führen (vgl. OLG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 21.03.2013, vgl. auch Faller & Stein).

Genau diese Situation eines dergestalt erhöhten Tötungsrisikos belegt die Raumnutzungsanalyse (Rohde 2014) für das Schwarzstorch-Vorkommen im Wald-Bach-Ökosystem des kompletten „Markgrafenwald“-Vorhabensgebiets mit den kartierten Überflügen und Flugkorridoren. Für den Wespenbussard konnten zudem einige Brutreviere mit den Home Ranges und Nahrungsflächen inmitten des Planungsgebiets nachgewiesen werden.

Eine unmittelbare Scheuchwirkung durch errichtete Windenergieanlagen ist nicht nachzuweisen, wie Rohde schildert. „Ein immer wieder aufgeführtes (erhofftes) Meideverhalten von Schwarzstörchen zu WEA wird insbesondere im Odenwald durch wiederholte Nebeltage und den einhergehend unkalkulierbaren Nebelbänken im Planungsgebiet regelmäßig ausgehebelt“ (22). Bestätigt wird diese Einschätzung beispielsweise von Hormann & Gröbel (2015: 49) und auch Richarz (2014: 40f.) führt generell erhebliche artenschutzrechtliche Konflikte an, „besonders dann, wenn die Anlagen im Bereich der regelmäßig vom Schwarzstorch frequentierten Flugkorridore gebaut würden“. Ein Großteil der Flugbewegungen in die Nahrungshabitate seien „Direktflüge, wobei die Flughöhen von den Witterungsverhältnissen abhängig sind. In der Regel nutzt der Schwarzstorch den kürzesten Weg ins Nahungshabitat“. Ein explizit erhöhtes Risiko besteht zudem für Jungvögel. Dämmerungsaktivität des Schwarzstorchs (vgl. Rohde 2009) und Schlechtwetterfütterungsflüge verstärken den Tötungstatbestand. Im Übrigen fallen auch Balzflüge unter den Begriff der Fortpflanzungsstätte (vgl. Faller & Stein 2014: 16) und sind somit in Bezug auf Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu beurteilen.

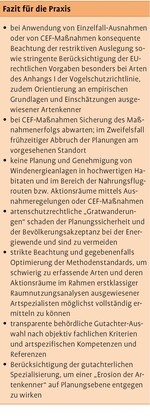

6 Schlussfolgerungen

Aufgezeigt wurde, dass Einzelfall-Ausnahmen mit kompensatorischen Maßnahmen – insbesondere bei Betroffenheit von Anhang-I-Arten der Vogelschutzrichtlinie – nur in wenigen Fällen anwendbar sind. Die mit der Errichtung von Windenergieanlagen verbundenen Ziele sind angesichts der engen und restriktiven Auslegung nicht als zwingender Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses anzusehen, so dass sie folglich nicht als Ausnahmegrund ausreichen. Da andererseits aktuell verschiedene Praxisbeispiele und „innovative Ansätze“ kompensatorischer Maßnahmen auch in Bezug auf Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie an Fahrt aufnehmen, die letztlich Einzelfall-Ausnahmen voraussetzen, besteht Bedarf, zu einer stringenten Auslegung insbesondere des EU-Rechts zurückzukehren.

Neue Herangehensweisen, wie etwa in Baden-Württemberg die Orientierung an eigens definierten „Dichtezentren“ (die allerdings allzu statisch festgelegt werden, vgl. Hahl 2014), müssen sehr kritisch hinterfragt werden: Wenn es für zwei so genannte „Fallgruppen“ heißt, dass selbst bei einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko „außerhalb eines Dichtezentrums ... keine Populationsrelevanz“ bestehe und daher eine Ausnahme „möglich [sei], wenn die übrigen Ausnahmevoraussetzungen vorliegen“ (Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz 2015: 20ff.), so ist dem entgegen zu halten, dass nach EU-rechtlichen Vorgaben gar kein Rechtfertigungsgrund in Fällen der Betroffenheit von Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie vorgesehen ist und zudem bei einer behördlichen Einzelfallausnahme alle Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen, wie unter Punkt 2 dargelegt. Grundsätzlich sind bei einer Prüfung, ob Ausnahmeregelungen anwendbar sind, also die höherrangigen EU-rechtlichen Vorgaben der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie zu beachten. Sofern weitergehende Anforderungen der VRL nicht ausreichend berücksichtigt werden, ist die Durchführung eines Vertragsverletzungsverfahrens vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu erwägen (vgl. Faller & Stein 2014: 20).

CEF-Maßnahmen können einen Tötungstatbestand bei Betroffenheit von Anhang-I-Arten ohnehin nicht ausräumen und zudem in vielen bisher untersuchten Fällen nicht annähernd den Erfolg gewährleisten, der an eine Genehmigung erklärtermaßen gekoppelt sein muss. Somit ist auch im Rahmen der Windenergieplanung konsequent zu hinterfragen, ob deren Anwendung ausreichend durch Expertisen abgesichert und im Vorfeld baulicher Tätigkeit auf Erfolg geprüft bzw. im Zweifelsfall abgelehnt wird.

Nicht nur eine stringente Orientierung an den artenschutzrechtlichen Begrenzungen ist einzufordern, auch die frühzeitige Vermeidung bzw. Aufgabe von Windenergievorhaben an naturschutzfachlich kritischen Standorten erhält einen weitaus höheren Stellenwert, als dies in der Praxis eines boomenden Marktes und energiepolitischer Zielvorgaben aktuell der Fall ist. Bei zukünftigen oder noch in Planung befindlichen, selbst bei schon abgeschlossenen Praxisbeispielen sollte genau beobachtet werden, inwieweit die kompensatorischen Maßnahmen tatsächlich rechtlich und fachlich zu legitimieren sind. Transparenz und Beteiligung sind einzufordern. Aus Gründen der Bevölkerungsakzeptanz und des Artenschutzes selbst ist es nicht hinreichend, eine sukzessive Aufweichung artenschutzrechtlicher Beschränkungen über behördliche Einzelfallausnahmen und CEF-Maßnahmen zunehmend dem nicht immer zugänglichen Prüfstand gerichtlicher Entscheidungen zu überlassen.

Zeigen sich naturräumliche Ausstattung und Aktions- bzw. Funktionsräume der betreffenden windkraftrelevanten Vogelarten auf eine Weise, wie dies am Fallbeispiel „Markgrafenwald“ für Schwarzstorch und Wespenbussard von einem ausgewiesenen Artenkenner belegt wurde, so sollte eine gerichtssichere Genehmigung wohl nicht möglich sein. In hinlänglich klaren Fällen kann eine entsprechende Rückkopplung durch Behörden an Vorhabensträger möglichst frühzeitig erfolgen.

Damit solche artenschutzfachlichen Konstellationen überhaupt nachgewiesen werden können, sind profunde Raumnutzungsanalysen erforderlich, um im Prüfbereich der betreffenden Arten „die essentiellen Nahrungsgebiete bzw. die regelmäßig erschlossenen Flugtrassen zu den ausschlaggebenden Nahrungsgebieten auszuweisen und im Ergebnis folgerichtig von Windenergieanlagen freizuhalten“ (Rohde 2009: 191). Nicht selten konzentriert man sich beispielsweise beim Schwarzstorch, parallel zu unzureichend durchgeführten Raumnutzungsanalysen, zu starr auf eine Suche nach Horstplätzen vom Boden aus, was im schwer zugänglichen, oftmals steilen Waldgelände der Mittelgebirge jedoch kaum oder gar nicht möglich ist. Wenn die Horste auf nicht einsehbaren Bäumen, hier vor allem Fichten und andere Nadelhölzer, errichtet wurden, ist ein Auffinden vom Boden aus geradezu unmöglich. Für diese Situation gibt es zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass manche Horste allenfalls durch Einsichtnahme von einem Gegenhang aus beobachtet werden können, sofern die Geländesituation diesen Einblick überhaupt zulässt. Nach Einschätzung Rohdes brüten beispielsweise im Frankenwald bis zu 80 % der Schwarzstörche auf Fichten.

Der erste Schritt auf dem Weg einer stringenteren Umgangsweise mit artenschutzrechtlichen Grundlagen beginnt mit der – von Interessenslagen unabhängigen – personellen Auswahl der Gutachter und deren methodischer Herangehensweise. Keineswegs trifft zu, dass schwer zu kartierende Arten wie der Schwarzstorch ohne vertiefte Kenntnis und jahrelange Erfahrung mit dieser Art von jedem Kartierer gleichermaßen ermittelt werden könnten. Hier wirkt sich nicht zuletzt eine Problematik aus, die bereits als „Erosion der Artenkenner“ hinterlegt und zur Diskussion gestellt wurde (vgl. Frobel & Schlumprecht 2014). Es ist fraglich, ob die Tendenz zur Spezialisierung, die sich in nahezu allen Disziplinen wiederfindet – von der Geographie bis zur Medizin –, ausgerechnet bei der avifaunistischen Gutachtertätigkeit, die letztlich Landnutzung und Biodiversität stark mitverantwortet, zu einem Generalismus „eingedampft“ werden kann, der vertieften artspezifischen Kenntnissen und damit einer möglichst hohen „Trefferquote“ im Gelände entgegenwirkt.

Auch die methodischen Konventionen beispielsweise zur Erfassung des Schwarzstorchs sind zu hinterfragen respektive weiterzuentwickeln. Insbesondere bei der Analyse des Funktionsraums wird auf ungenügende Methodenstandards hingewiesen (vgl. Rohde 2013). Wenn solche Einschätzungen von spezialisierten Experten erfolgen, besteht behördlicher Handlungsbedarf; weichen die fachlichen Meinungen verschiedener Gutachter sehr voneinander ab, besteht Klärungsbedarf.

Es sollte wiederum selbstverständlich sein, dass bei profunden Nachweisen durch einen ausgewiesenen Artenkenner nicht erst noch ein aufwändiger „Gutachterstreit“ ausgetragen werden muss; stattdessen sollten künftig in Zweifelsfällen gegebenenfalls andere Wege einer „Beglaubigung“ eruiert werden, möglicherweise die stichprobenartige Begleitung des Spezialisten durch einen neutralen Behördenmitarbeiter, um sich im Gelände ein eigenes Bild zu verschaffen. So dient beispielsweise die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) der Beratung und fachlichen Unterstützung verschiedener Landesbehörden und es wäre naheliegend, bei Unklarheiten einen Mitarbeiter als Obmann zu senden, um Beobachtungen und Methodik des Gutachters neutral einzuschätzen.

Die Forderung nach einer konsequenteren Umgangsweise mit den Vorgaben des Artenschutzrechts und explizit des EU-Rechts und der Vogelschutzrichtlinie verhallt in der Planungspraxis wirkungslos, wenn – behördlich gesteuert – keine methodisch und „personell“ hochwertigen Raumnutzungsanalysen durch ausgewiesene Spezialisten, die mit der betreffenden Art sehr erfahren sind, vorgeschaltet werden.

Literatur

BVerwG, Urteil vom 14.07.2011 – 9 A 12.10. http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/140711U9A12.10.0.pdf (zuletzt abgerufen am 06.10.2015).

Epple, W. (2014): Zusammenfassung des Gutachtens zum Artenschutzrecht. http://lvbw-wka.de/media/linnen/Zusammenfassung_2._Gutachten.pdf .2 S. (zuletzt abgerufen am 06.10.2015).

Faller, R., Stein, J. (2014): Artenschutzrechtliches Gutachten im Auftrag des Landesverbandes baden-württembergischer Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen in Natur- und Kulturlandschaften e.V. 24. S. (unveröff.).

Frobel, K., Schlumprecht, H. (2014): Erosion der Artenkenner. Abschlussbericht im Auftrag des BUND Naturschutz in Bayern e.V. http://ibol.org/wp-content/uploads/2014/11/GS-2013-Bericht-Erosion-Artenkenner-End-2.pdf (zuletzt abgerufen am 06.10.2015).

Gellermann, M., Schreiber, M. (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren. Schr.-R. Natur und Recht 7.

Gerhard, M., Fabian, M., Hövelmann, T., Kaubisch, S. (2014): Europäischer Artenschutz im Blindflug. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (11), 329-335.

Hahl, M. (2014): Problematik einer schematisierenden Rotmilan-Kartierung ohne Berücksichtigung dynamischer und ethoökologischer Raummuster. Stellungnahme zu den „Ergebnissen der Kartierungen von Rotmilan-Brutvorkommen aus den Jahren 2011–2014“, vorgelegt von der LUBW zum 04. Dezember 2014. http://www.hoher-odenwald.de/stellungnahme-zur-rotmilan-kartierung-der-lubw/. 9 S. (zuletzt abgerufen am 06.10.2015).

– (2015): Der Markgrafenwald-Höllbach-Reisenbach-Komplex. Artenreiches Wald-Bach-Ökosystem sowie Dichtezentrum und maßgeblicher Funktionsraum für regionale Schwarzstorch- und Wespenbussard-Populationen. Zentrale Ergebnisse der avifaunistischen Kartierungen und Raumnutzungsanalysen 2014 und 2015 im Gebiet des Vorhabens „Windpark Markgrafenwald“ durch Carsten Rohde, Büro CINIGRA. Unveröff., 13 S.

Hormann M., Gröbel, B.-T. (2015): Geheimnisvoller Schwarzstorch. Faszinierende Einblicke in das Leben eines scheuen Waldvogels. Aula, Wiebelsheim, 136 S.

Janssen, G., Hormann, M., Rohde, C. (2004): Der Schwarzstorch. Neue Brehm-Bücherei 468, Wolf, Magdeburg, 416 S.

Lekuona, J.M., Ursúa, C. (2007): Avian mortality in wind power plants of Navarra (northern Spain). In: Lucas, M. de, Janss, G.F.E., Ferrer, M., eds., Birds and Wind Farms: Risk Assessment and Mitigation, Madrid, 49-64.

Lukas, A., Würsig, T., Tessmer, D. (2011): Artenschutzrecht. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland u. Informationsdienst Umweltrecht, Hrsg., Frankfurt/M.

Mammen, U. (2014): Stellungnahme „Windpark Markgrafenwald“. Sept. 2014, i.A. der Initiative Hoher Odenwald e.V., unveröff., 2 S.

Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2015): Hinweise zu artenschutzrechtlichen Ausnahmen vom Tötungsverbot bei windenergieempfindlichen Vogelarten bei der Bauleitplanung und Genehmigung von Windenergieanlagen (Stuttgart, 01.07.2015). https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Naturschutz/Hinweise_artenschutzrechtliche_Ausnahme_WEA_Endfassung.pdf .22 S. (zuletzt abgerufen am 06.10.2015) .

OLG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 21.03.2013 – 2 M 154/12 – juris Rn. 31.

Richarz, K. (2014): Energiewende und Naturschutz. Windenergie im Lebensraum Wald. Statusbericht und Empfehlungen. Deutsche Wildtierstiftung, Hrsg. http://www.deutschewildtierstiftung.de/uploads/media/Windenergie-Im-Wald-Deutsche-Wildtier-Stiftung.pdf (zuletzt abgerufen am 06.10.2015).

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-RL) (ABl. EG L 206 vom 22.7.1992, S.7), zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. L 363 v. 20.12.2006).

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung) (Vogelschutzrichtlinie – VRL) (ABl. L 20 v. 26.01.2010).

Rohde, C. (2009): Funktionsraumanalyse der zwischen 1995 und 2008 besetzten Brutreviere des Schwarzstorches Ciconia nigra in Mecklenburg-Vorpommern. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 46, Sonderh. 2, 191-204.

– (2013): Fehlende Methodenstandards zur Raumnutzung des Schwarzstorchs bei WEA-Planungen in Deutschland. http://blackstorknotes.blogspot.de/2013/12/methodenstandards-zur-raumnutzung-des.html (zuletzt abgerufen am 06.10.2015).

– (2014): Saisonales Raumnutzungsmuster von Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Wespenbussard (Pernis apivorus) im Markgrafenwald (Odenwald). Untersuchungen im Windparkplanungsgebiet „Markgrafenwald“ (Odenwald). Gutachten der CINIGRA, Aug. 2014, i.A. der Initiative Hoher Odenwald e.V. Unveröff., 26 S.

Runge, H., Simon, M., Widdig, T. (2009): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 3507 82 080. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/eingriffsregelung/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf (zuletzt abgerufen am 06.10.2015).

VG Cottbus, Urteil vom 07.03.2013 – 4 K 6/10 – juris Rn. 85.

VGH, Urteil vom 18.05.2014 – 22 B 13. 1358 – juris Rn. 50.

Ziesemer, F., Meyburg, B.-U. (2015): Home range, habitat use and diet of Honey-buzzards during the breeding season. British Birds 108, 467-481.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.