KUP in Bayern – quo vadis?

„Akzeptanz schaffen, Wissen verbreiten, Umsetzung fördern!“ Mit diesem Aufruf an Politik und Verwaltung zur Förderung von Kurzumtriebsplantagen (KUP) endete ein Workshop „KUP in Bayern – quo vadis?“, bei dem sich Vertreter aus Forschung, Praxis und Verwaltung auf Einladung der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising austauschten.

- Veröffentlicht am

Die Verfeuerung von Holzbrennstoffen gilt in Deutschland als nachhaltige und effiziente Energiegewinnung. Aufgrund der großen Nachfrage und der hohen Produktionskosten in Deutschland werden Holzpellets bereits in großen Mengen aus Nordamerika und Osteuropa importiert. Dass hierfür große Flächen an Urwäldern nicht sehr nachhaltig abgeholzt werden, tut dem Pellet-Boom keinen Abbruch. Hackschnitzel aus Kurzumtriebsplantagen (KUP; siehe Definition) stellen hier eine Alternative dar: ein regionaler Brennstoff für eine regionale Wertschöpfung und eine regionale Energiegewinnung, die gleichzeitig den Landwirten ein sicheres Einkommen bieten kann.

Dessen ungeachtet sehen sich die (potenziellen) KUP-Anbauer immer noch einer großen Zahl von Problemen gegenüber. Unklare Genehmigungspraktiken und Förderinstrumente sowie die fehlende Akzeptanz führen zu einer allgemeinen Verunsicherung bezüglich dieser Nutzungsform. Diskutiert wurden die Chancen und Herausforderungen des KUP-Anbaus in Bayern. Insbesondere interessierte die Teilnehmer hierbei das Spannungsfeld zwischen Natur- und Artenschutz, Klimaschutz und Energiewende.

Energiewende und Landschaftsbild

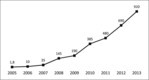

Im Rahmen der Energiewende hat der Anbau von Energiepflanzen bereits große Auswirkungen auf Landwirtschaft und Landschaftsbild. Inzwischen gelten in diesem Zusammenhang auch KUP als wichtige Alternative zu einjährigen Nutzpflanzen und könnten somit ein wichtiger Biomasselieferant für die Produktion von Energie aus nachwachsenden Rohstoffen in Deutschland werden. Die seit 2005 stetig steigenden Flächenanteile zeigen einen klaren Trend (Abb. 1). Insbesondere in „ausgeräumten Agrarflächen“ könnten KUP-Flächen auch wertvolle Beiträge zur Strukturierung des Landschaftsbildes bieten. Tatsächlich aber sehen sich KUP einer Reihe von subventionierten Energiepflanzen gegenüber. Anders als beispielsweise für Energiemais fehlen entsprechende Anreize für KUP, was wohl überwiegend am Fehlen einer Lobby liegt. Angesichts überlegenerer Energie-Effizienz und günstigerer Umweltwirkungen ist die nicht gegebene Förderung von KUP aus Sicht einiger Teilnehmer schwer nachzuvollziehen. Erstaunlich auch: Es gibt zu naturschutzfachlichen Anforderungen an KUP deutlich mehr Forderungskataloge und Broschüren mit Vorgaben und Empfehlungen als für andere, erheblich flächenrelevantere Energiepflanzen mit nicht per se günstigeren Umweltwirkungen. Insgesamt dränge sich der Eindruck auf, dass man seitens des Naturschutzes aufgrund einer gewissen Ohnmacht bezüglich des Energiemaisanbaus nun beim KUP-Anbau vorsorglich überreagiere, wie ein Teilnehmer es im Gespräch unter Berufung auf den Vertreter eines Naturschutzverbandes etwas provokant formulierte.

Vielversprechende Energiebilanz

Über die Wirtschaftlichkeit des KUP-Anbaus waren sich die Praktiker und Wissenschaftler einig. Die Menge an Heizöl die durch die Wärmeproduktion mit KUP-Hackschnitzel ersetzt werden kann, liegt bei 5000 bis 6500 Litern pro Jahr und Hektar. „Die Energiebilanz der Hackschnitzel ist dabei hervorragend“, so der Referent Dr. Frank Burger (LWF). Das Input-Output-Verhältnis der Energie bewege sich zwischen 1:30 und 1:50, damit sei die Energieeffizienz mindestens genauso gut wie bei der Produktion von Waldhackschnitzeln und deutlich höher als bei einjährigen Energiepflanzen. Eine Einsparung von bis zu 16,2 t CO2 pro Jahr und Hektar wäre möglich.

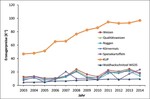

Insbesondere die Entwicklung der Erzeugerpreise sei positiv, erläuterte Sebastian Hauk vom Wissenschaftszentrum Straubing (WZS). Im Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind die Preise für Hackschnitzel seit 2003 kontinuierlich und ohne die üblichen Preisfluktuationen stetig angestiegen (Abb. 2). Die Deckungsbeiträge von KUP haben sich deshalb in den vergangenen Jahren deutlich erhöht und liegen nach Hauk bei knapp 800€ pro Jahr und Hektar.

Jedoch wird, trotz steigender Flächenanteile, besonders in den vergangenen Jahren, das Potential des KUP-Anbaus in Bayern nicht voll ausgeschöpft. Die Teilnehmer machten hierbei darauf aufmerksam, dass den KUP aktuell noch eine „kritische Masse“ fehlt, um marktbedeutsam zu sein. Die Produktion von KUP-Hackschnitzel für den Eigenbedarf habe bislang die größte Bedeutung und entsprechend würden klare Absatzwege fehlen.

Ökologie und Naturschutz

Unbestritten waren die möglichen positiven Auswirkungen von KUP auf Natur und Umwelt. Besonnen angelegt und bewirtschaftet, leisten KUP einen wertvollen Beitrag zum Boden- und Gewässerschutz. „Durch KUP-Streifen am Gewässerrand können zudem die Stoffeinträge in Fließgewässer deutlich reduziert werden“, erläuterte Martina Zacios (LWF). Darüber hinaus ergäben sich unter KUP durch die ausbleibende Düngung zwischen 50 bis 70% geringere Nitrateinträge ins Grundwasser als unter konventionellen Ackerkulturen.

Auch der Frage, ob Energieholzstreifen auch die von Tieren dargebrachten ökosystemaren Dienstleistungen einer Landschaft fördern können, wurde nachgegangen. Obwohl KUP „nicht per se als besonders wertvolle Lebensräume zu kategorisieren sind“, können sie positive Auswirkungen haben. Diese hängen von der umsichtigen, aber nicht zwingend von einer sehr restriktiven Genehmigungspraxis und Planung ab. So können durch die Anlage von KUP beispielsweise temporäre Wiedervernetzungen von isolierten Waldinseln geschaffen werden, erläuterte Stefan Müller-Kroehling (LWF). Diese können in ökologisch verarmten Feldfluren nicht nur die Landschaftsstruktur aufwerten, sondern als intelligent einsetzbarer Baustein die biologische Vielfalt und den Genaustausch von Waldarten aufrechterhalten helfen.

Wie Johannes Burmeister (LfL) erläuterte, sind sie auch geeignet, das Vorkommen von dem Menschen nützlichen Arten – wie des Bunten Putzläufers, eines Laufkäfer – zu fördern. Es müsse allerdings ein entsprechender Rechtsrahmen entwickelt werden, um das Potenzial von KUP auch unter diesen ökologischen Aspekten auszuschöpfen, so die Teilnehmer. Die seit Dezember 2014 bestehende Möglichkeit, KUP als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme (PIK) zu nutzen, wurde in diesem Zusammenhang begrüßt.

Über die Rolle der Unteren Naturschutzbehörden bei der Genehmigung von KUP gab es hingegen unterschiedliche Meinungen. Zwar gibt es in vielen Landkreisen keine oder wenig Schwierigkeiten, jedoch stellte sich heraus, dass nicht alle der Anwesenden glücklich waren über die z.T. uneinheitliche und oft „beliebig“ wirkende Genehmigungspraxis. Somit wurden auch Zweifel geäußert, ob alle verhängten Auflagen immer rechtskonform seien, schließlich sei verwaltungsrechtlich eine behördliche Auflage bei einer Genehmigung nur dann zulässig, wenn diese Genehmigung ohne die Auflage zu versagen wäre. Hier wird nach der Wahrnehmung mehrerer Teilnehmer nicht selten zu wenig zwischen dem naturschutzfachlich „Wünschenswerten“ und den tatsächlich zulässigen Auflagen unterschieden. Ersteres, abgeleitet aus Empfehlungen zur ökologischen Bereicherung von KUP, wäre zwar erstrebenswert, aber wohl nicht uneingeschränkt behördlicherseits einzufordern.

Der klare Rechtsanspruch auf die Anlage einer KUP, wenn nicht erhebliche Versagungsgründe bestünden, müsse insbesondere von der Forstverwaltung klarer herausgestellt werden und eine einheitlichere Auslegungsart durch die zuständigen Behörden wäre wünschenswert.

„Greening“ als Chance für KUP?

Lange erwartet wurde das Inkrafttreten der Pflicht zum sogenannten „Greening“ durch die Agrarreform im Januar dieses Jahres. KUP sind hierbei erstmalig als ökologische Vorrangfläche aufgenommen und folglich anerkennungsfähig. Jedoch zeigten sich die meisten Teilnehmer enttäuscht. Zwar wurde die Fördermöglichkeit von KUP generell begrüßt, die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen wurden dagegen zum Teil stark kritisiert. „Der Gewichtungsfaktor 0,3 ist aus fachlicher Sicht nicht vertretbar und wird den ökologischen Leistungen von KUP nicht gerecht“, so ein Teilnehmer.

Laut der Direktzahlungsverordnung sind zudem von den leistungsfähigen Pappelklonen nur die Kreuzungen mit Beteiligung der heimischen Schwarzpappel förderfähig. Diese agrarpolitische Weichenstellung führt dazu, dass auf Greeningflächen anstatt der auch aus naturschutzfachlicher Sicht erwünschten Vielfalt von (bisher) elf zugelassenen Sorten nur drei Hybriden angebaut werden können. Durch den Ausschluss wuchskräftiger Hybriden würde auf ein großes Zuwachspotenzial verzichtet, so Randolf Schirmer vom Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht (ASP). Erzielte Züchtungsfortschritte können von den Landwirten somit nur bei Verzicht auf Förderung genutzt werden. Insbesondere diese Regelungen, so war man sich im Workshop einig, führen zu einer verringerten Attraktivität von KUP und unterlaufen somit die Bemühungen, einen Beitrag zur umweltverträglichen Umsetzung der Energiewende im ländlichen Raum zu leisten.

KUP im Niemandsland

Erschwerend käme hinzu, dass „KUP im Niemandsland zwischen Land- und Forstwirtschaft ein von beiden Seiten nicht stark protegiertes Kind ist“, so ein Workshopteilnehmer. Im Bereich landwirtschaftlicher Förderung liegen KUP ebenfalls im Niemandsland – zwischen der Position „keine Förderung, denn es gibt ja Greening“ und dem Standpunkt „nur sehr eingeschränkt Greening-tauglich“, so dass wirtschaftliche und betriebliche Anreize fehlen. In diesem Zusammenhang fiel wiederholt der Begriff der „Fehlanreize“ durch die Subventionspolitik, die im Zusammenspiel mit fehlenden Anreizen für KUP zu einem großen Ungleichgewicht führten. Dabei überwögen die Chancen und positiven Wirkungen von KUP, wie von den Referenten vorgestellt wurde. Auch wenn bei flächenbezogenen Ansätzen im Bereich Wasserschutz, Erosionsschutz und Ausgleichsmaßnahmen Potenziale erkannt werden, mangelt es generell noch an mittleren oder größeren Leuchtturmprojekten, um das Potenzial von KUP – gerade für interessierte Landwirte – deutlich hervorzuheben. Dies hätte zur Folge, dass vor allem auch auf Grund von Unsicherheiten und fehlender praktischer Erfahrung im Zweifel gegen KUP entschieden wird.

Fazit und Ausblick

Insgesamt waren sich die Teilnehmer über die positiven Aspekte und Auswirkungen von KUP einig: Sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht weisen KUP ein großes und noch lange nicht ausgeschöpftes Potenzial auf. Nichtsdestotrotz ist das Thema eine große Baustelle – fehlende flächendeckende Informationen, eine unbefriedigende Rechtslage und unattraktive Förderungen stellen die größten Hindernisse dar. Dementsprechend groß ist der Wunsch der Teilnehmer nach deutlichen Signalen seitens der Politik sowie der Verwaltung. Der Wille, KUP voranzubringen, müsse deutlicher signalisiert werden. Einheitliche Entscheidungsgrundlagen, präzise Handlungsempfehlungen und ein auch in der Praxis greifender klarer Rechtsspruch für die Genehmigung sind dringend erforderlich. Darüber hinaus müssen Informationen zu KUP an die breite Öffentlichkeit getragen werden, um die Akzeptanz dieser Landnutzungsform auch in der regionalen Praxis zu stärken. Adäquate Anreize müssen geschaffen bzw. verbessert werden. Dies sollte über eine gezielte Herausstellung von positiven Praxisbeispielen und weitere Leuchtturmprojekte geschehen, beispielsweise regionale Nachhaltigkeitskonzepte.

In diesem Zusammenhang sei auch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit nötig, die den Wissenstransfer fördert und über die Wirtschaftlichkeit und ökologische Potentiale von KUP-Flächen informiert. Durch die Aufnahme des Themas KUP in den Lehrinhalt landwirtschaftlicher Schulen könnten beispielsweise die kommenden Generationen von Landwirten bereits in der Ausbildung für das Potenzial dieser Nutzungsform sensibilisiert werden.

Definition

Kurzumtriebsplantagen (KUP) sind moderne Niederwälder, vorwiegend aus Pappeln und Weiden zur Hackschnitzelproduktion, die motormanuell oder auch vollmechanisiert geerntet werden. Sie gelten nach dem Bundeswaldgesetz weiterhin als landwirtschaftliche Flächen (§2 BWaldG), sofern sie mindestens alle 20 Jahre geerntet, also auf den Stock gesetzt werden. In Bayern ist für die Anlage dieser Energieholzkulturen eine Genehmigung des zuständigen Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten notwendig, in der u.a. auch naturschutzfachliche Belange wie bei einer Aufforstungsgenehmigung geprüft werden.

Kontakt

Dr. Anna Bock, Freising

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.