Monitoring für die Ufervegetation bei Flussrevitalisierungen

Abstracts

Um den Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu entsprechen und der ökologischen Degradierung der Fließgewässer entgegenzuwirken, werden europaweit zahlreiche Revitalisierungsprojekte umgesetzt. Häufig ist jedoch unklar, wie erfolgreich und nachhaltig die durchgeführten Maßnahmen sind, da standardisierte Monitoringprogramme fehlen. Daher entwickelt die vorliegende Studie einen praktischen Leitfaden für die Erfolgskontrolle der terrestrischen Vegetation von Flussrevitalisierungsprojekten nach wissenschaftlichen Kriterien. Dabei steht das Verhältnis von Aufwand und Nutzen im Vordergrund. Der Leitfaden empfiehlt ein Vorgehen in drei Schritten: (1) Ermittlung der Renaturierungsziele, (2) Auswahl geeigneter Indikatoren für die Zielüberprüfung sowie (3) Erstellung eines Aufnahmedesigns, das den relevanten Indikatoren und den lokalen Gegebenheiten entspricht. Für die Untersuchung von Auengebieten bietet sich ein Monitoringdesign auf zwei räumlichen und zeitlichen Skalen an: (1) Die Aufnahme floristischer und abiotischer Parameter im Gelände in Anpassung an das Auftreten unregelmäßiger Störereignisse sowie (2) die regelmäßige Untersuchung von Strukturtypen anhand von Luftbildern.

Monitoring of Riparian Vegetation after River Restoration Measures – development of a concept

Numerous restoration measures have been initiated in order to meet the requirements of the European Water Framework Directive and to counteract the ecological degradation of European rivers. However, currently little is known about the success and the sustainability of the different restoration measures, and there has been a lack of standardized monitoring programmes. Against this background the study suggests a practical guideline for the evaluation of riparian vegetation following scientific standards including a cost-benefit assessment. The recommended approach comprises three steps: (1) Identifying the restoration aims, (2) selecting indicators to verify the aims identified, and (3) developing a monitoring scheme adapted to the selected indicators and the local spatial patterns. For the survey of floodplain areas the study suggests a monitoring at two spatio-temporal scales: (1) The floristic and abiotic parameters should be recorded in the field following disturbance events, whilst (2) changes of habitat types can be monitored by regular analysis of aerial photographs.

- Veröffentlicht am

Pioneer vegetation at the restored banks of the river Inn south of the town of Wasserburg (June 2014).

1 Einleitung

Durch die Verabschiedung der Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 haben sich die Staaten der Europäischen Union verpflichtet, bis 2015 flächendeckend einen „guten ökologischen Zustand“ bzw. ein „gutes ökologisches Potenzial“ in ihren Oberflächengewässern zu erreichen (European Parliament 2000). Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren vermehrt Gewässeraufwertungsmaßnahmen unterschiedlicher Größe und Art durchgeführt und Fließgewässerrenaturierung wurde zur gängigen Naturschutzpraxis (Bernhardt et al. 2007, Palmer et al. 2005). Wie effektiv diese sind und welche Maßnahmen am erfolgreichsten sind, bleibt im Einzelfall meist unklar (Palmer et al. 2005), da standardisierte Monitoringprogramme fehlen (Jähnig et al. 2011b). Hellawell (1991) definiert ein Monitoring als die (regelmäßige oder unregelmäßige) Durchführung von Kontrollmaßnahmen zur Feststellung der Übereinstimmung oder Abweichung von vorher festgelegten Standards.

Auf Grund unzureichender Finanzierung enden viele Renaturierungsprojekte unmittelbar nach Durchführung der baulichen Maßnahmen (Hughes et al. 2011, Lindenmayer & Likens 2010). In Bayern wird aktuell nur bei 25% aller großen Flussrenaturierungsprojekte eine Erfolgskontrolle durchgeführt und nur 7% der Projekte werden durch ein Monitoring begleitet, das mehr als ein Jahr andauert (Pander & Geist 2013). Solche Untersuchungen beziehen sich ferner bei der Bewertung von Erfolg oder Misserfolg häufig nur auf wenige messbare Erfolgsindikatoren (Ruiz-Jaen & Aide 2005) und nicht auf das Erreichen bestimmter, vorab definierter Ziele (Bernhardt et al. 2007). Eine subjektive Datenerhebung und eine projektbezogene Datenanalyse führen außerdem dazu, dass meist keine allgemeinen Rückschlüsse über Wirkungen bestimmter Maßnahmentypen gezogen werden können (Lang et al. 2013), sondern allenfalls eine fallbezogene Bewertung möglich ist. Nur wenn jedoch bei bereits durchgeführten Maßnahmen die Funktionsfähigkeit überprüft und evaluiert wird, können zukünftige Projekte zielgerichtet, effektiv und kostengünstig umgesetzt werden (Falk et al. 2006).

Die Evaluierung von Renaturierungsmaßnahmen entlang von Fließgewässern ist schwierig, da für die ökologische Aufwertung eine Vielzahl von Maßnahmen unterschiedlichen Ausmaßes nötig sind. Ein Monitoringkonzept in Flussökosystemen muss deshalb in der Lage sein, die verschiedenen Maßnahmentypen und -skalen zu bewerten und zusätzlich die hohe Dynamik und Veränderbarkeit der Strukturen zu erfassen (Palmer et al. 2005; Abb. 1). Zwar gibt es bereits etliche Handreichungen für die Erstellung von Monitoringkonzepten (Palmer et al. 2005, SER 2004), diese können jedoch auf Grund ihres hohen Abstraktionsgrads nicht unmittelbar umgesetzt werden.

Insbesondere durch die Verabschiedung der Wasserrahmenrichtlinie wurden in den letzten Jahren außerdem zahlreiche Indikationssysteme wie z.B. der Saprobien-Index (Rolauffs et al. 2004) oder der Deutsche-Fauna-Index (GFI, Lorenz et al. 2004, Pauls et al. 2002) angewendet. Diese sind jedoch meist für die faunistische Bewertung entwickelt und lassen nur in sehr begrenztem Maße Rückschlüsse auf die terrestrische Vegetation zu. Die vorliegende Arbeit entwickelt daher eine praxisorientierte Handlungsanweisung für die Erstellung eines Monitoringkonzeptes nach Flussrenaturierungen, das sowohl wissenschaftlichen als auch praxisrelevanten Kriterien genügt. Insbesondere wird dabei auf die Bewertung der terrestrischen Vegetation eingegangen.

Für die Erstellung eines Monitoringkonzepts für Flussrenaturierungen empfiehlt sich ein Vorgehen in drei Schritten (Kéry & Schmidt 2013). Zunächst werden (i) Ziele formuliert, die durch die Renaturierung erreicht werden sollen. In einem zweiten Schritt erfolgt die (ii) Ableitung der Indikatoren, durch die das Erreichen des Zieles messbar wird. Der dritte Schritt ist die Erstellung eines (iii) Designs für die Datenerhebung im Gelände.

2 Definition von Renaturierungszielen

Der erste Schritt für die Erarbeitung eines Monitoringkonzeptes ist die Betrachtung der Renaturierungsziele (Pander & Geist 2013). Nur wenn klar ist, welcher Endzustand durch eine Renaturierung angestrebt wird, ist eine Bewertung des Erfolges der Maßnahmen möglich (Bernhardt et al. 2007, Hering et al. 2011, Lindenmayer & Likens 2010). Bei einem Renaturierungsprojekt beschreiben diese Ziele den optimalen Zustand, den man nach der Projektdurchführung erreichen möchte (SER 2005). Im Normalfall werden sie zu Beginn des Projekts, also noch vor der Entwicklung eines Maßnahmenkonzepts, erarbeitet und dienen als Grundlage für die Maßnahmenplanung und Umsetzung sowie die Erarbeitung des Monitoringdesigns (Pander & Geist 2013, SER 2005).

Damit überregional geltende Rückschlüsse aus den Ergebnissen des Monitorings gezogen werden können, empfiehlt sich eine standardisierte Zieldefinition (Palmer et al. 2005). Hierfür hat z.B. die Society for Ecological Restoration einen Leitfaden erstellt (SER 2004), der neun Kriterien einer erfolgreichen Renaturierung zusammenfasst (Kasten 1). Da dieser Leitfaden aufgrund des hohen Standardisierungsgrads relativ allgemein formuliert ist, wird eine fallbezogene Konkretisierung erforderlich. In Kasten 1 ist dieser Schritt beispielhaft für das Monitoring der Vegetation von Flussauen dargestellt. Die Untersuchung aller SER-Renaturierungsziele im Rahmen eines Monitorings stellt eine ideale Erfolgskontrolle dar, ist jedoch in den meisten Fällen auf Grund begrenzter finanzieller Ressourcen nicht umsetzbar (SER 2004). Die Qualität eines Monitorings wird jedoch erhöht, wenn mehrere Ziele geprüft werden (Ruiz-Jaen & Aide 2005).

3 Ableitung von Indikatoren zur Erfolgskontrolle

Ausgehend von den Renaturierungszielen müssen Indikatoren gefunden werden, die Entwicklungen nach einer Renaturierung messbar machen (Kéry & Schmidt 2013, Schade & Jedicke 2011). Dabei können für einige Ziele direkte Indikatoren gefunden werden (Woolsey et al. 2005), für komplexere oder übergeordnete Erfolgskriterien muss jedoch auf indirekte Messgrößen zurückgegriffen werden (Woolsey et al. 2005, Schade & Jedicke 2011).

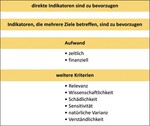

Für die Auswahl geeigneter Indikatoren gibt es in der Literatur zahlreiche Hinweise und teils konkrete Handreichungen (u.A. Schade & Jedicke 2011, Scholz et al. 2009). Zur Ableitung der Monitoring-Indikatoren von den Renaturierungszielen empfiehlt es sich zunächst eine Gesamtliste aller möglichen Indikatoren zu erstellen. Anschließend muss dem finanziellen Rahmen entsprechend anhand objektiver Bewertungskriterien eine systematische Indikatorenauswahl getroffen werden (SER 2004). In Abb. 2 sind diese Kriterien dargestellt:

(i) Indikatoren, aus deren Erhebung sich das Erreichen mehrerer Projektziele ableiten lässt, sind besonders empfehlenswert;

(ii) direkte Indikatoren sind gegenüber indirekten zu bevorzugen;

(iii) teure oder aufwendige Indikatoren scheiden aus;

(iv) für die weitere Auswahl wird eine Bewertung anhand der Kriterien nach Schade & Jedicke (2011) vorgenommen.

Um die Bewertung und letztendliche Auswahl der Indikatoren zu erleichtern, empfiehlt es sich eine Bewertungsmatrix anzulegen, in der jede potenzielle Messgröße in Bezug auf jedes Kriterium geprüft wird. Die Kriterien können dabei nach ihrer Relevanz gewichtet werden.

Für die Erfolgskontrolle in Flussauen sind die in Abb. 3 aufgeführten Indikatoren relevant. Sie lassen sich allgemein in drei Einheiten kategorisieren: Veränderung der Strukturtypen, Entwicklung der Vegetation und Veränderung der abiotischen Standortfaktoren (Habitat).

4 Erstellung eines angepassten Aufnahmedesigns

Nachdem die Renaturierungsziele und die Indikatoren festgelegt sind, wird das Aufnahmedesign erarbeitet (Kéry & Schmidt 2013). Dabei ist stets zu bedenken, dass die Art der Datenerhebung einen entscheidenden Einfluss sowohl auf die Möglichkeiten der statistischen Auswertung als auch auf die Schlussfolgerungen hat, die aus einem Monitoring gezogen werden können (Kéry & Schmidt 2013, Traxler 1997).

Um den Erfolg von Flussrenaturierungen zu bewerten, muss auf zwei räumlichen Skalen gearbeitet werden. Die Strukturtypen sind auf Landschaftsebene zu untersuchen, während die Vegetationsaufnahmen sowie die abiotischen Daten Informationen auf Artebene liefern (Traxler 1997). Für jede der beiden Skalen muss ein geeignetes Aufnahmedesign gefunden werden.

4.1 Kartierung der Strukturtypen auf Landschaftsebene

Die Überprüfung der Renaturierungsmaßnahmen auf einer größeren Skala erfolgt am einfachsten über eine Strukturtypenkartierung. Vegetationseinheiten oder Strukturtypen können entweder anhand von Luftbildern oder über Feldaufnahmen erfasst werden (Roulier 2005). Bei der Strukturtypenkartierung im Feld wird das Untersuchungsgebiet systematisch abgeschritten und die einzelnen Strukturen auf einer Karte eingezeichnet (Roulier 2005). Bei der Erfassung anhand fotografischer Aufnahmen werden in einem ersten Schritt unterschiedliche Strukturen auf dem Luftbild abgegrenzt und diese in einem zweiten Schritt als Habitat-Typen interpretiert (Roulier 2005).

Auf Grund des hohen Zeitaufwands bei Geländeerhebungen ist die Luftbildauswertung die kostengünstigere Methode, um Veränderungen von vegetationsökologischen Strukturen zu untersuchen (Traxler 1997). Sie ermöglicht außerdem eine flächenscharfe Abgrenzung einzelner Strukturtypen, die eine wichtige Voraussetzung für statistische Analysen ist (Hessberg 2003). Feldaufnahmen sind zwar genauer, da die Zuordnung der Strukturtypen direkt erfolgt (Hessberg 2003), wohingegen bei der Luftbildanalyse die visuell erfassten Strukturen interpretiert werden müssen; allerdings können auch bei der Luftbildinterpretation Fehler minimiert werden, indem vor der Kartierung eine Standardisierung vorgenommen wird (Abb. 4). Je nach Verfügbarkeit der Luftbilder können die Aufnahmen regelmäßig durchgeführt werden. Eine spontane Untersuchung nach großen Störereignissen kann bei alleiniger Luftbildinterpretation jedoch nicht erfolgen.

4.2 Aufnahmedesign für Vegetation und Habitat auf Artebene

Die Abwägung des Aufnahmedesigns auf der Skala der Pflanzenarten und der Abiotik erfolgte in vier hierarchisch aufeinander folgenden Schritten (Abb. 5). Die hier getroffenen Entscheidungen gelten für Flussauen. Der Entscheidungsbaum kann jedoch auch in anderen Ökosystemen Anwendung finden.

I. Untersuchungsrahmen: Gesamtaufnahme oder Stichproben?

Bei der vegetationsökologischen Erfassung von großen, heterogenen Untersuchungsgebieten ist es schwierig, ein repräsentatives Design zu entwickeln, das zeitlich umsetzbar und überschaubar ist. Generell gibt es die Möglichkeit einer Gesamtaufnahme oder einer Auswahl von Stichproben (Traxler 1997). Bei einer Gesamtaufnahme wird das Untersuchungsgebiet über den Untersuchungszeitraum flächendeckend kartiert (Traxler 1997). Mit Stichproben werden hingegen repräsentative, homogene Teilbereiche untersucht und diese Ergebnisse auf die Gesamtfläche hochgerechnet (Fischer 2003, Tremp 2005).

Der Vorteil einer Gesamtaufnahme ist, dass gesicherte Aussagen über das gesamte Untersuchungsgebiet vorliegen (Traxler 1997). Nachteil ist jedoch, dass eine Vollaufnahme äußerst zeit- und kostenintensiv ist. Der Informationsgewinn sollte in jedem Fall im Verhältnis zum Arbeitsaufwand stehen (Legg & Nagy 2006). Die Betrachtung von Stichproben ist außerdem überschaubarer, weil Veränderungen in Teilbereichen klarer wahrgenommen werden, ohne in dem komplexen Gesamtsystem den Überblick zu verlieren (Traxler 1997). Da dadurch auch der Schätzfehler geringer wird, empfiehlt sich für floristische Aufnahmen auf Artebene bei Großprojekten mit vielen Bearbeitern die Untersuchung von Stichproben.

II. Abwägung unterschiedlicher Methoden zur Anordnung der Beobachtungsflächen

Die Vielzahl an möglichen Anordnungsweisen der Stichproben erfordert im Einzelfall eine sorgfältige Abwägung. Entscheidend dabei ist, dass die Methode an die spezifischen Gegebenheiten und Ziele des Projekts angepasst ist und die so gewonnen Daten die gewünschten Auswertungen zulassen (Fischer 2003, Tremp 2005). Hier werden die fünf in der Vegetationskunde häufigsten Aufnahmeverfahren gegenübergestellt: subjektive Flächenauswahl, Transektkartierung, systematisches Erhebungsdesign, zufällige sowie stratifiziert randomisierte Flächenauswahl. Abb. 5 gibt einen Überblick über die Entscheidungsoptionen beim Design eines Monitoringkonzepts und zeigt die in den nachfolgenden Abschnitten erarbeitete Lösung bei großräumigen Fließgewässerrenaturierungen (die römische Nummerierung der Abbildung entspricht den jeweiligen Kapiteln). Die Grafiken in II zeigen jeweils die Stichprobenverteilung (schwarz umrandete Quadrate) in den unterschiedlichen Strukturtypen (vgl. auch Abschnitt 4.1 und Abb. 4), die beispielhaft als weiße und graue Flächen gekennzeichnet sind.

Bei der subjektiven Datenaufnahme werden Flächen ausgewählt, die für die Beantwortung der Fragestellung subjektiv als geeignet empfunden werden. Die Aufnahme eines Transekts erfolgt in einer Reihe von Untersuchungsflächen entlang einer Linie. Bei der systematischen Flächenerhebung wird ein Raster über ein Untersuchungsgebiet gelegt und anschließend jeder Knotenpunkt untersucht. Die zufällige Flächenauswahl bestimmt rein zufällige Untersuchungspunkte. Und bei der Durchführung eines stratifiziert randomisierten (strat. rand.) Monitorings wird ein Gebiet zunächst nach vorher festgelegten Kriterien in Untereinheiten (Straten) aufgeteilt. Anschließend findet innerhalb der Straten eine zufällige Stichprobenerhebung statt. Eine detaillierte Beschreibung der Methoden findet sich in Traxler (1997).

Eine mögliche Abwägung unterschiedlicher Aufnahmedesigns für das Monitoring in Flussauen findet sich in der Veröffentlichung von Lang et al. (2013). Die Forscher kommen dabei zu dem Schluss, dass die Durchführung eines stratifiziert randomisierten Monitorings am effektivsten ist. Die Kartiermethode ist ein Kompromiss zwischen einer subjektiven Datenaufnahme und dem zufälligen Sampling von Daten (Lang et al. 2013). Bei dieser Art von Aufnahme werden alle vorhandenen Vegetationstypen in ausreichender Weise erfasst (Lang et al. 2013) und die so gewonnenen Daten erlauben eine statistische Auswertung (Traxler 1997). Das Design gilt ferner als kosteneffizient und effektiv, da mit verhältnismäßig wenigen Untersuchungsplots viele Informationen gewonnen werden können (Lang et al. 2013, Scholz et al. 2009).

Um das Monitoringdesign möglichst effizient zu gestalten und eine Harmonisierung der Daten zu erreichen, sollten die im Gelände untersuchten Straten den auf den Luftbildern identifizierten Strukturtypen entsprechen (vgl. Abb. 4). Nach zufälliger Auswahl der Untersuchungsflächen innerhalb der Strukturtypen werden an gleicher Stelle sowohl die abiotischen Faktoren wie auch die Vegetation aufgenommen. Die Größe der einzelnen Untersuchungsflächen richtet sich nach der vorherrschenden Pflanzengesellschaft, deren Variabilität erfasst werden soll (Abb. 6).

Dabei ist es wichtig, das Minimumareal zu beachten, d.h. die kleinste Fläche, auf der die Artenzusammensetzung der untersuchten Gesellschaft adäquat repräsentiert ist (Müller-Dombois & Ellenberg 1974). Die für die Vegetationserhebung in Flussauen relevanten Flächengrößen betragen 5 bis 10m2 für Pionierfluren und 10 bis 25m2 für Röhricht und Staudenfluren. Damit die Untersuchungsflächen eine ausreichende Überschaubarkeit erhalten, wird die Gesamtfläche des Minimumareals in mehrere Teilflächen untergliedert (1m2 für Pionierfluren, 2m2 für Röhricht und Staudenfluren), wodurch mehrere Replikationen notwendig werden (Traxler 1997). So bestimmt die Anzahl der Wiederholungen letztendlich die Genauigkeit der Ergebnisse. Allgemein sollte ein Stichprobenumfang von fünf Wiederholungen pro Strukturtyp nicht unterschritten werden (Maas & Pfadenhauer 1994).

III. Zeitreihen: Dauerflächen oder jährlich zufällige Flächenauswahl

Ein Monitoring setzt nach der Definition von Hellawell (1991) die Erfassung zeitlicher Veränderungen voraus. Dies wird in der Regel über die Anlage von Dauerbeobachtungsflächen erfüllt (Maas & Pfadenhauer 1994). Diese Methode muss jedoch im Falle von dynamischen Auen hinterfragt werden.

Unter einer Dauerbeobachtungsfläche versteht man einen dauerhaft festgelegten Ausschnitt einer Vegetationseinheit, der im Laufe der Zeit wiederholt mit der identischen Methode untersucht wird (Fischer & Klotz 1996). Es dürfen dabei aber keine destruktiven Erhebungsmethoden angewendet werden (Maas & Pfadenhauer 1994); außerdem gibt es Probleme, wenn eine Fläche anderweitig gestört wird (Traxler 1997) oder durch vegetations- oder standortbedingte Änderungen das Kriterium der Homogenität oder Repräsentativität nicht erfüllt ist (Maas & Pfadenhauer 1994). Dies ist insbesondere in Auen problematisch, in denen natürlicherweise eine starke Dynamik vorherrscht (Lang et al. 2013). Im Extremfall könnte eine feste Dauerbeobachtungsfläche nach einem Hochwasser verschwinden. Ein Monitoring von Flussrenaturierungen muss jedoch in der Lage sein, diese dynamischen Entwicklungen zu erfassen (Palmer et al. 2005). Sofern ein randomisiertes Aufnahmedesign verwendet wird, können für die Untersuchung von Zeitreihen auch temporäre Untersuchungsflächen verwendet werden (Traxler 1997). In aufeinander folgenden Kartierintervallen werden dann nicht dieselben Flächen untersucht, sondern die Untersuchungsflächen wieder neu zufällig in den einzelnen Straten verteilt. Dabei gilt die Annahme, dass die untersuchten Aufnahmeflächen für den Gesamtbestand bzw. die Strate repräsentativ sind und deswegen darauf verzichtet werden kann, exakt dieselbe Fläche wieder zu erfassen.

IV. Zeitintervall: regelmäßiges oder adaptiertes Monitoring

Die Häufigkeit, Regelmäßigkeit und Gesamtdauer eines Monitoringprogramms haben entscheidenden Einfluss auf die Aussagekraft der Daten und bestimmen den zeitlichen und finanziellen Rahmen des Projekts. Da sich Renaturierungsmaßnahmen in ihrer Art, Größe und ihren Auswirkungen stark unterscheiden, gibt es keinen einheitlichen Anhaltspunkt für die Mindestdauer von Monitoringprogrammen. Je nach Ökosystem werden Zeiträume zwischen fünf Jahren für kleine, überschaubare Maßnahmen und 50 Jahren für komplexe Ökosysteme genannt (NCCOS 2014).

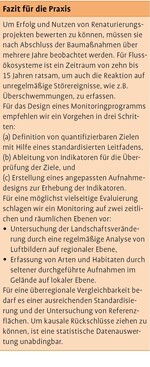

Für die Kontrolle von Entwicklungsmaßnahmen oder bei schwerwiegenden Eingriffen in die Landschaft sollte in Auen ein Zeitraum von mindestens zehn bis 15 Jahren untersucht werden (Maas & Pfadenhauer 1994). Grund dafür sind die statistisch gesehen nur selten und unregelmäßig auftretenden starken Überschwemmungen, die jedoch Grundlage für eine intakte, dynamische Aue sind und deshalb im Monitoring erfasst werden müssen (Jürging & Patt 2005). Außerdem kann die Vegetation zeitlich verzögert auf Renaturierungsmaßnahmen reagieren (Falk et al. 2006). Nur nach längerer Beobachtung kann nachgewiesen werden, ob die Maßnahme tatsächlich wirkt und ob das neu geschaffene System selbsterhaltend und damit dauerhaft beständig ist (Palmer et al. 2005).

Für den oben genannten Zeitraum von zehn bis 15 Jahren ist jedoch keinesfalls eine jährliche Überprüfung der Maßnahmen notwendig. Die Frequenz der Erfolgskontrolle wird an die erwartete Reaktionsgeschwindigkeit der Vegetation, die Ausgangssituation und die Betrachtungsebene angepasst (Maas & Pfadenhauer 1994). Für eine Erfassung der Änderung von Pflanzengemeinschaften auf Sukzessions- oder Entwicklungsflächen schlagen Hughes et al. (2011) eine jährliche Aufnahme vor. Es muss jedoch für jedes Projekt ein Kompromiss zwischen Informationsgewinn und Aufwand gefunden werden (Legg & Nagy 2006). Da in den ersten Vegetationsperioden nach einer Renaturierung große Veränderungen stattfinden (Henry & Amoros 1996), sollten diese intensiv begleitet und überwacht werden.

Es empfiehlt sich die Aufnahmeintervalle für Vegetation und Standortsbedingungen nach den Strukturtypenanalysen zu richten, damit gesamtökologische Aussagen getroffen werden können. Da die Untersuchungen von Vegetation und Standort jedoch aufwendiger sind als Luftbildanalysen und nach einiger Zeit nur noch geringe Veränderungen zu erwarten sind, ist eine Reduktion der Aufnahmefrequenz mit der Zeit empfehlenswert (Tab. 1). Ein Monitoring in Flussauen sollte zudem in der Lage sein, auf die in Auenbereichen natürlich auftretenden Störungen und Veränderungen flexibel zu reagieren. In der Vegetationsperiode nach einem Hochwasserereignis sollten deshalb sowohl die Strukturtypen als auch die Vegetation neu erfasst und bewertet werden (Thielen et al. 2004). Daher empfiehlt sich eine Kombination aus regelmäßigem und adaptiertem Monitoring.

Ein Hinweis zu Tab. 1: Für das zweite Untersuchungsjahr existieren keine Luftbilder, deshalb muss hier auf eine Luftbildanalyse verzichtet werden. Um einen Umfang von insgesamt fünf Kartierintervallen nicht zu übersteigen, wird ferner auf die Aufnahme von Vegetation und Abiotik im Untersuchungsjahr zehn verzichtet.

4.3 Etablierung von Kontrollflächen als Negativreferenz

Ein effektives Monitoring muss neben der Untersuchung der Maßnahmenflächen auch die Aufnahme geeigneter Referenzflächen vorsehen (Lindenmayer & Likens 2010). Mit Hilfe von Referenzflächen kann beurteilt werden, ob die beobachteten Veränderungen auf Faktoren zurückgehen, die im gesamten Gebiet wirksam sind (wie beispielsweise klimatische Veränderungen), oder tatsächlich durch die Renaturierung ausgelöst wurden (Traxler 1997).

Bei der Flächenauswahl sollten einige grundlegende Aspekte beachtet werden, damit die statistische Auswertbarkeit möglich ist und kausale Zusammenhänge erkannt werden können. Da Referenzflächen nie exakt den Renaturierungsflächen entsprechen, besteht das Risiko falscher Schlüsse aus den beobachteten Effekten (Falk et al. 2006). Die Vegetation von Kontrollflächen sollte deshalb zu Beginn des Monitorings so gut wie möglich dem Status quo der Maßnahmenfläche vor der Renaturierung entsprechen (Jähnig et al. 2011b). Referenzflächen sollten sich außerdem in geringem räumlichem Abstand zu den Renaturierungsflächen befinden und den gleichen natürlichen Störungen ausgesetzt sein (Ruiz-Jaen & Aide 2005) sowie möglichst gleiche Standorteigenschaften aufweisen (Traxler 1997). Dabei ist zu beachten, dass die Wirkung der Renaturierungsmaßnahme nicht in die Referenzflächen ausstrahlt. Beim Monitoring von Fließgewässern empfehlen Jähnig et al. (2011b), flussaufwärts liegende geeignete Abschnitte als Referenzflächen zu verwenden.

4.4 Datenauswertung des Monitorings von Flussrenaturierungen

Um kausale Rückschlüsse über den Erfolg oder Misserfolg bestimmter Renaturierungsmaßnahmen ziehen zu können, ist eine statistische Auswertung der Monitoringdaten unerlässlich. Veränderungen der Flächen über die Zeit können allgemein über paarweise Vergleiche, Datenordinationen und Korrelationen untersucht werden (Ruiz-Jaen & Aide 2005). Die Veränderung der meisten aufgenommenen Größen, wie z.B. die Vegetationsdeckung und Artenzahl, lässt sich über Gruppenvergleiche untersuchen.

Dieselben statistischen Methoden lassen sich jedoch auch für die Analyse der Veränderungen der Strukturtypen anwenden. So kann z.B. ausgewertet werden, ob sich die absoluten oder prozentualen Flächenanteile unterschiedlicher Vegetationstypen über die Jahre signifikant verändern, in dem GIS-Analysen durchgeführt werden. Die Verwendung eines GIS-Programms bringt den zusätzlichen Vorteil, räumliche Veränderungen visuell darstellen zu können. Ob von bestimmten abiotischen oder strukturellen Faktoren auf Vegetationsdaten geschlossen werden kann, ist z.B. anhand der Berechnung linearer Regressionen nachweisbar. Die Veränderung der Vegetation über die Zeit lässt sich über univariate statistische Analysen der Artenzahlen und davon abgeleiteten Kenngrößen wie der α-Diversität, der funktionellen Diversität oder Anzahl gefährdeter Arten nachvollziehen (Ruiz-Jaen & Aide 2005). Ebenso können Vergleiche der Flächen oder Jahre in Bezug auf eine bestimmte funktionelle Gruppe (z.B. Einjährige) oder Zeigerwerte (z.B. Feuchtezeiger) durchgeführt werden. Um die Entwicklung der Artenzusammensetzung über die Jahre zu analysieren, eignet sich eine Ordination (DCA, CCA, NMDS) am besten (Ruiz-Jaen & Aide 2005). So kann der Effekt der Renaturierung, also die Entwicklung unterschiedlicher Flächen und Variablen im Vergleich zu Referenzflächen, erfasst werden (Ruiz-Jaen & Aide 2005).

5 Ausblick

Nur wenn alle Flussrenaturierungsmaßnahmen anhand bestimmter Standards untersucht und bewertet werden, ist eine überregionale Evaluierung darüber möglich, welche Maßnahmen in welchem Kontext am effektivsten sind. Damit die Effektivität künftiger Renaturierungsprojekte gesteigert werden kann, müssen die Erkenntnisse dem öffentlichen Fachpublikum zugänglich gemacht werden. Nur so kann aus Fehlern gelernt und zukünftig erfolgreicher gearbeitet werden.

Dank

Wir danken den Verbund Innkraftwerken GmbH, insbesondere Herrn G. Loy, für die finanzielle Unterstützung und Bereitstellung von Daten sowie den Zugang zu den Flächen. Außerdem gilt unser Dank Frau Dr. M. Müller (TU München, Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie) und den Planungsbüros Dr. H.M. Schober (Gesellschaft für Landschaftsarchitektur mbH) und Aquasoli Ingenieurbüro für die gute Zusammenarbeit, konstruktive Kritik und Bereitstellung von Unterlagen. Prof. Dr. Eckhard Jedicke und den anonymen Gutachtern der Zeitschrift danken wir für kritische Bemerkungen zu dem Manuskript dieses Beitrags.

Literatur

Bernhardt, E.S., Sudduth, E.B., Palmer, M.A., Allan, J.D., Meyer, J.L., Alexander, G., Follstad-Shah, J., Hassett, B., Jenkinson, R., Lave, R., Rumps, J., Pagano, L. (2007): Restoring rivers one reach at a time: Results from a survey of U.S. river restoration practitioners. Restoration Ecology 15, 482-493.

Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J.M., Abel, N. (2001): From metaphor to measurement: Resilience of what to what? Ecosystems 4, 765-781.

Ellenberg, H., Leuschner, C. (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. Ulmer, Stuttgart.

European Parliament (2000): Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council of 23 October 2000 establishing a framework for the Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Union 327/1, 1-73.

Falk, D.A., Palmer, M.A., Zedler, J.B. (2006): Foundations of restoration ecology. Island Press, Washington.

Fischer, A. (2003). Forstliche Vegetationskunde. Eine Einführung in die Geobotanik. Ulmer, Stuttgart.

–, Klotz, S. (1996): Zusammenstellung von Begriffen, die in der Vegetations-Dauerbeobachtung eine zentrale Rolle spielen. 2. Arbeitstagung der Arbeitsgruppe Vegetationsdynamik 14, 25-27.

Goldsmith, F.B. (ed., 1991): Monitoring for conservation and ecology. Chapman & Hall, London.

Hellawell, J.M. (1991): Development of a rationale for monitoring. In: F.B. Goldsmith, ed., Monitoring for conservation and ecology, Chapman & Hall, London, 1-14.

Henry, C.P., Amoros, C. (1996): Restoration ecology of riverine wetlands. III. Vegetation survey and monitoring optimization. Ecological Engineering 7, 35-58.

Hering, D., Jähnig, S.C., Sommerhäuser, M. (2011): Fließgewässer-Renaturierungen morgen: Zusammenfassende Bewertung und Handlungsempfehlungen. In: Jähnig, S., Hering, D., Sommerhäuser, M., eds., Fließgewässerrenaturierung heute und morgen, EG-Wasserrahmenrichtlinie, Maßnahmen und Effizienzkontrolle, Limnologie aktuell 13, Schweizerbart, Stuttgart, 273-279.

Hessberg, A.v. (2003): Landschafts- und Vegetationsdynamik entlang renaturierter Flussabschnitte von Obermain und Rodach. Diss., Univ. Bayreuth.

Hughes, F.M.R., Stroh, P.A., Adams, W.M., Kirby, K.J., Mountford, J.O., Warrington, S. (2011): Monitoring and evaluating large-scale, ‘open-ended’ habitat creation projects: A journey rather than a destination. Journal for Nature Conservation 19, 245-253.

Jähnig, S., Hering, D., Sommerhäuser, M. (eds., 2011a): Fließgewässerrenaturierung heute und morgen. EG-Wasserrahmenrichtlinie, Maßnahmen und Effizienzkontrolle. Limnologie aktuell 13, Schweizerbart, Stuttgart.

–, Lorenz, A., Hering, D., Antons, C., Sundermann, A., Jedicke, E., Haase, P. (2011b): River restoration success: A question of perception. Ecological Applications 21, 2007-2015.

Jürging, P., Patt, H. (eds., 2005): Fließgewässer- und Auenentwicklung. Grundlagen und Erfahrung. Springer, Berlin.

Kéry, M., Schmidt, B.R. (2013): Wissenschaftliche Grundlagen – Prinzipien eines guten Monitorings. Hotspot 28, 8-9.

Lang, P., Schwab, A., Stammel, B., Ewald, J., Kiehl, K. (2013): Long-term vegetation monitoring for different habitats in floodplains. Scientific Annals of the Danube Delta Institute 143, 39-48.

Legg, C.J., Nagy, L. (2006): Why most conservation monitoring is, but need not be, a waste of time. Journal of Environmental Management 78, 194-199.

Lindenmayer, D.B., Likens, G.E. (2010): The science and application of ecological monitoring. Biol. Conserv. 143, 1317-1328.

Loreau, M., Naeem, S., Inchausti, P., Bengtsson, J., Grime, J.P., Hector, A., Hooper, D.U., Huston, M.A., Raffaelli, D., Schmid, B., Tilman, D., Wardle, D.A. (2001): Biodiversity and ecosystem functioning: Current knowledge and future challenges. Science 294, 804-808.

Lorenz, A., Hering, D., Feld, C., Rolauffs, P. (2004): A new method for assessing the impact of hydromorphological degradation on the macroinvertebrate fauna of five German stream types. Hydrobiologia 516, 107-127.

Maas, D., Pfadenhauer, J. (1994): Effizienzkontrollen von Naturschutzmaßnahmen – fachliche Anforderungen im vegetationsökologischen Bereich. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 40, 25-50.

Müller-Dombois, D., Ellenberg, H. (1974): Aims and methods of vegetation ecology. Wiley, New York.

NCCOS (National Centers for Coastal Ocean Science, ed., 2014): Developing a monitoring plan. Stages of monitoring and restoration. Last retrieved on September 6, 2014 from http://coastalscience.noaa.gov/research/docs/rmv1/restorationmntg_dev.pdf.

Palmer, M.A., Bernhardt, E.S., Allan, J.D., Lake, P.S., Alexander, G., Brooks, S., Carr, J., Clayton, S., Dahm, C.N., Follstad Shah, J., Galat, D.L., Loss, S.G., Goodwin, P., Hart, D.D., Hassett, B., Jenkinson, R., Kondolf, G.M., Lave, R., Meyer, J.L., O´Donnell, T.K., Pagano, L., Sudduth, E. (2005). Standards for ecologically successful river restoration. J. Appl. Ecology 42, 208-217.

Pander, J., Geist, J. (2013). Ecological indicators for stream restoration success. Ecological Indicators 30, 106-118.

Pauls, S., Feld, C.K., Sommerhäuser, M., Hering, D. (2002). Neue Konzepte zur Bewertung von Tieflandbächen und -flüssen nach Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Wasser & Boden 54, 70-77.

Rolauffs, P., Stubauer, I., Zahradkova, S., Brabec, K., Moog, O. (2004). Integration of the saprobic system into the European Water Framework Directive. Hydrobiologia 516, 285-298.

Roulier, C. (2005). Vegetation: zeitliches Mosaik. Nr. 49. In: Woolsey, S., Weber, C., Gonser, T., Hoehn, E., Hostmann, M., Junker, B., Ralier, C., Schweizer, S., Tiegs, S., Tockner, K., Peter, A., eds., Handbuch für die Erfolgskontrolle bei Fliessgewässerrevitalisierungen, Eine Publikation des Rhone-Thur Projektes, Zürich, Eawag, WSL, LCH-EPFL, VAW-ETHZ.

Ruiz-Jaen, M.C., Aide, T.M. (2005). Restoration success: How is it being measured? Restoration Ecology 13, 569-577.

Schade, U., Jedicke, E. (2011). Entwicklung und Implementierung eines Monitoringkonzepts zur Erfolgskontrolle von Fließgewässer-Revitalisierungen im Biosphärenreservat Rhön. In: Jähnig, S., Hering, D., Sommerhäuser, M., eds., Fließgewässerrenaturierung heute und morgen. EG-Wasserrahmenrichtlinie, Maßnahmen und Effizienzkontrolle. Limnologie aktuell 13, Schweizerbart, Stuttgart, 103-122.

Scholz, M., Henle, K., Dziock, F., Stab, S., Foeckler, F. (2009): Entwicklung von Indikationssystemen am Beispiel der Elbaue. Ulmer, Stuttgart.

–, Born, W., Mehl, D., Schulz-Zunkel, C., Kasperidus, H.D., Henle, K. (2012): Ökosystemfunktionen von Flussauen. Analyse und Bewertung von Hochwasserretention, Nährstoffrückhalt, Kohlenstoffvorrat, Treibhausgasemissionen und Habitatfunktion. Naturschutz und Biologische Vielfalt 124, 1-257.

SER (Society for Ecological Restoration Internationa, eds., 2004): The SER international primer on ecological restoration. Version 2 ( http://www.ser.org ).

– (2005): Guidelines for developing and managing ecological restoration projects.

Thielen, R., Cosandey, A.-C., Lussi, S., Roulier, C. (2004): Digitale Auen. Kartierung der Auen von nationaler Bedeutung. Heft 18: Natürlich Dämmen. TEC21.

Traxler, A. (1997): Handbuch des Vegetationsökologischen Monitorings. Methoden, Praxis, angewandte Projekte, Teil A: Methoden (Wien).

Tremp, H. (2005): Aufnahme und Analyse vegetationsökologischer Daten. Ulmer, Stuttgart.

Woolsey, S., Weber, C., Gonser, T., Hoehn, E., Hostmann, M., Junker, B., Ralier, C., Schweizer, S., Tiegs, S., Tockner, K., Peter, A. (eds., 2005): Handbuch für die Erfolgskontrolle bei Fliessgewässerrevitalisierungen. Eine Publikation des Rhone-Thur Projektes (Zürich, Eawag, WSL, LCH-EPFL, VAW-ETHZ).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.