Aussagekraft der Fachkonventionen

Abstracts

Das Bundesamt für Naturschutz empfiehlt die Anwendung der Fachkonventionen, um die Erheblichkeit der Auswirkungen von Projekten und Plänen auf ein Natura-2000- Gebiet zu beurteilen. Laut dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) sind „wissenschaftliche Zweifel hinsichtlich der Auswirkungen auszuräumen“. Diese Studie erörtert Zweifel an der Aussagekraft der Fachkonventionen.

Die Fachkonventionen ignorieren ökologische Grundkenntnisse. Die Anwendung fachlicher Definitionen ist zum Teil nicht korrekt, z.B. die der „Population“, weshalb die Orientierungswerte für Tierarten fragwürdig sind. Die Muster der Orientierungswerte zeigen eine proportionale Toleranz gegenüber Flächenverlusten auf, die generell für alle Lebensräume und Tierarten angenommen, aber nicht erläutert wird. Die Herleitung der Orientierungswerte für bedrohte Arten beruht auf einem internen wissenschaftlichen Diskurs, d.h. sie kann nicht überprüft werden und erfüllt damit nicht die wissenschaftlichen Standards. Die nähere Analyse eines Fallbeispiels zeigt unterschiedliche Ergebnisse auf: Während die Fachkonventionen die Auswirkungen eines geplanten Gewerbegebiets auf das Habitat eines Hirschkäfers (Lucanus cervus) und einen Hainsimsen-Buchenwald als unerheblich einschätzen, stellt das Ecopath-Modell bedeutende Rückgänge in deren Biomassen und negative Auswirkungen auf die Funktionsweise des Ökosystems fest.

Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Fachkonventionen die Anforderungen des EuGH nicht erfüllen können.

Meaningfulness of the ‘Case Conventions’ – Significance of effects of plans and projects for Natura 2000

The Federal Agency for Nature Conservation (BfN) has recommended the application of ‘case conventions’ in order to assess the significance of impacts of plans and projects on Natura 2000 sites. According to the European Court of Justice any scientific doubts regarding these impacts must be dispelled. The study presented has analysed doubts on the validity of these case conventions.

The case conventions ignore basic ecological knowledge. Technical definitions have partly been applied incorrectly, for example the term ‘population’, leading to questionable spatial benchmarks for animal species. The benchmarks follow a pattern of proportional tolerances to habitat loss which was assumed to be valid for all habitat types and species without any scientific explanation. The benchmarks for endangered species were developed in an internal debate among experts, which means that the benchmarks cannot be not be verified and do not comply with scientific standards. The more detailed analysis of a case example revealed differing results: Whilst according to the case conventions the impacts of a planned industrial area on a stag beetle habitat and on a woodrush beech forest habitat were negligible the ‘Ecopath model’ identified a significant decline of their biomasses with negative impacts on the functioning of the ecosystem.

The study concludes that the case conventions are not able to fulfill the requirements of the European Court of Justice.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Mit Schaffung des europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ sind nunmehr in Deutschland wesentlich mehr Flächen naturschutzrechtlich geschützt als je zuvor. Aktuell umfassen die 4606 FFH-Gebiete und 740 besonderen Vogelschutzgebiete 15,4 % der terrestrischen Fläche und 45 % der maritimen Fläche Deutschlands (BfN 2014). Da die FFH-Richtlinie und ihre Instrumente darauf abzielen, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen (Art. 2 Abs. 2), sind Konflikte mit konkurrierenden Landnutzungen sowie Siedlungs- und Verkehrsprojekten häufiger geworden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) betonte wiederholt, dass der Schutz der Natura-2000-Gebiete aufgrund seiner Bedeutung für das gemeinsame europäische Erbe eine besondere Verantwortung für die Mitgliedstaaten begründet, weshalb es neben der hinreichenden Klarheit und Bestimmtheit insbesondere auf die Genauigkeit der umsetzenden nationalen Rechtsvorschriften und ihrer korrekten Anwendung ankommt (siehe Textkasten, Nr. 1).

Für beeinträchtigende Projekte und Pläne schreibt die FFH-Richtlinie in Art. 6 Abs. 3 eine behördliche Verträglichkeitsprüfung vor. Projekte sind nach dem EuGH alle Eingriffe in Natur und Landschaft, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Eingriffen ein Natura-2000-Gebiet als solches erheblich beeinträchtigen könnten und sich nicht auf eine schon erteilte Genehmigung stützen können (Textkasten Nr. 2). Projekte oder Pläne dürfen nicht dazu führen, dass die grundlegenden Eigenschaften des Natura-2000-Gebietes, die mit dem Vorkommen eines zu schützenden FFH-Lebensraumtyps zusammenhängen, nicht mehr dauerhaft erhalten werden (Nr. 3). Denn in diesem Fall ist der günstige Erhaltungszustand des Lebensraumtyps gefährdet. Da hierbei auch die kumulativen Effekte mehrerer Projekte in dem Gebiet zu berücksichtigen sind, können auch kleinere Vorhaben oder Aktivitäten eine Verträglichkeitsprüfung erfordern und im Ergebnis unzulässig sein (Nr. 4). Wann erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen könnten, ist jedoch schwierig exakt zu bestimmen. Der EuGH hat deshalb im Sinne des Vorsorgeprinzips zugunsten des Naturschutzes in stetiger Rechtsprechung entschieden:

„Die Genehmigung eines Plans oder Projekts im Sinne von Art. 6 Abs. 3 der Habitatrichtlinie darf daher nur unter der Voraussetzung erteilt werden, dass die zuständigen Behörden nach Ermittlung sämtlicher Gesichtspunkte des betreffenden Plans oder Projekts, die für sich oder in Verbindung mit anderen Plänen oder Projekten die für das betreffende Gebiet festgelegten Erhaltungsziele beeinträchtigen können, und unter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse Gewissheit darüber erlangt haben, dass sich der Plan oder das Projekt nicht dauerhaft nachteilig auf das betreffende Gebiet als solches auswirkt. Dies ist dann der Fall, wenn aus wissenschaftlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass es keine solchen Auswirkungen gibt. …

Für die Prüfung nach Art. 6 Abs. 3 der Habitatrichtlinie ist darauf hinzuweisen, dass sie nicht lückenhaft sein darf und vollständige, präzise und endgültige Feststellungen enthalten muss, die geeignet sind, jeden vernünftigen wissenschaftlichen Zweifel hinsichtlich der Auswirkungen der Arbeiten, die in dem betreffenden Schutzgebiet geplant sind, auszuräumen.“ (s. Textkasten, Nr. 5).

Im Kern muss die Behörde prognostizieren, inwieweit eine erhebliche Beeinträchtigung eines Gebietes wahrscheinlich ist. Diese Prognoseentscheidung darf sich allein auf beste naturschutzrechtliche Kriterien stützen und muss sonstige ökonomische oder soziale Belange unberücksichtigt lassen (Nr. 6). Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) den Behörden hier einen naturschutzfachlichen Beurteilungsspielraum zugebilligt (Nr. 7).

Um die praktische Anwendung der FFH-Verträglichkeitsprüfung in Deutschland praktikabler und rechtssicherer zu gestalten, hat das Bundesamt für Naturschutz eine Fachkonvention erarbeitet, die u.a. Bagatellgrenzen und Erheblichkeitsschwellen definiert (Lambrecht & Trautner 2007). Die Fachkonvention ist grundsätzlich vom BVerwG als Anwendungshilfe im Einzelfall anerkannt worden, allerdings mit Einschränkungen (Nr. 8). Während bei Flächenverlusten von mehr als 1 % eines FFH-Lebensraumtyps das Gericht entsprechend der Fachkonvention immer eine erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraumtyps annimmt, räumt es den Orientierungswerten der Fachkonvention für FFH-Arten eine geringere Bedeutung ein (Nr. 9).

Die neueren Urteile des EuGH (Nr. 3) wecken jedoch Fragen, ob die Bagatellgrenzen in der Fachkonvention korrekt bestimmt wurden bzw. überhaupt allgemein bestimmbar sind (Trautner & Bernotat 2014). Sofern neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden Zweifel an den Orientierungswerten der Fachkonvention hervorrufen, sind diese aufgrund der strengen Anforderungen des EuGH zu der anhand bester einschlägiger wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erlangenden Gewissheit sofort rechtlich relevant.

Nachfolgend soll daher erörtert werden, ob alternative Bewertungsmethoden zu anderen Ergebnissen als die Fachkonvention kommen. Diese Studie erläutert und diskutiert die Methoden der Fachkonventionsvorschläge und vergleicht anhand eines Fallbeispiels die Ergebnisse der Fachkonventionen mit den Ergebnissen eines Ecopath-Ökosystemmodells.

2 Anwendung und Diskussion der Fachkonventionsvorschläge und deren Orientierungswerte

„Die Fachkonventionsvorschläge haben speziell Beeinträchtigungen durch direkten Flächenentzug zum Gegenstand“ und „dienen als Hilfestellung und Orientierung für die objektive, nachvollziehbare Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen“ (Lambrecht & Trautner 2007: 20). In der Regel treten auch andere Wirkfaktoren auf, diese Untersuchung konzentriert sich jedoch auf die Auswirkungen von Flächenverlusten.

Die Fachkonventionen beziehen sich auf Fachbegriffe, deren Definition und Anwendung Fragen aufwerfen, z.B. die Unterscheidung zwischen Habitat, Territorium und Streifgebiet oder die Frage, ab wann man von einer Population oder Individuen spricht (Erläuterung siehe Anhang A unter http://www.nul-online.de » Service » Download). Bezieht man sich streng auf ökologische Definitionen, so dürften die räumlichen Grenzwerte der Fachkonventionen nur bei fakultativ genutzten Streifgebieten angewendet werden, die räumlich jedoch nicht begrenzt sind. Für die verschiedenen Lebensraumtypen wurden Orientierungswerte entwickelt, die sich u.a. nach deren Flächengröße richten (s. Anhang A, Punkt 2.1).

Es bestehen jedoch Zweifel an der praktischen Erfassung der Lebensraumtypen. Die Orientierungswerte der Lebensraumtypen beziehen sich auf Pflanzengesellschaften, obwohl es sich konkret um Ökosysteme handelt, die auch im Hinblick auf den Naturhaushalt und intra- und interspezifische Wechselwirkungen hin untersucht werden müssten (Anhang A, Punkt 2.1). Des Weiteren wirft die Anwendung der Orientierungswerte Fragen auf (siehe Anhang): Wieso gelten für einen Lebensraumtyp immer dieselben drei Orientierungswerte? Wieso gelten für unterschiedliche Ökosysteme dieselben Orientierungswerte und für ähnliche Ökosysteme verschiedene Orientierungswerte? Wieso zeigen alle Lebensraumtypen die gleiche proportionale Toleranz auf?

Die Orientierungswerte der geschützten Arten basieren nicht auf einem überprüfbaren Modell oder Daten, sondern auf einem fachlichen Diskurs und entsprechen somit nicht den wissenschaftlichen Standards (Anhang A, Punkt 2.2). Eine populations- bzw. individuenbezogene Betrachtung mit unterschiedlichen Grenzwerten für geschützte Arten ist bei Berücksichtigung ökologischer Fachdefinitionen nicht haltbar (Anhang A, Punkt 2.2). Es stellte sich außerdem die Frage, warum die Fachkonventionen davon ausgehen, dass alle geschützten Arten proportional gleich auf Flächenverluste reagieren (Anhang A, Punkt 2.2)?

3 Analyse anhand eines Fallbeispiels

3.1 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet bezieht sich auf das fiktive Fallbeispiel in Lambrecht & Trautner (2007: 63ff.). Das Gebiet (Abb. 1) umfasst eine Waldfläche (graue Fläche, 47 % der Gesamtfläche im Bild), als FFH-LRT einen Hainsimsen-Buchenwald (weiße Fläche, 11 % der Gesamtfläche) und eine Ackerfläche (gestreifte Fläche, 42 % der Gesamtfläche). Das Habitat des Hirschkäfers (Lucanus cervus) liegt vollständig im Waldgebiet (hellgraue Habitate) und umfasst 11 % der Gesamtfläche (Abb. 1). Durch den Bau eines Gewerbegebietes verringern sich die Flächen, die den einzelnen Lebensräumen und Arten zur Verfügung stehen (Abb. 1, schwarz umrandete Fläche). Sowohl die Fachkonventionen als auch die Ökosystemmodelle untersuchen die Auswirkungen dieses Flächenverlustes (Abb. 1).

3.2 Untersuchung mittels Fachkonventionen

Ergebnisse

Die Fachkonventionen bewerteten nur einen Teil des Untersuchungsgebiets, das von dem Gewerbegebiet in Anspruch genommen wird, und nicht die vollständig beanspruchte Fläche (Lambrecht & Trautner 2007: 63ff.). Die Arten bzw. der Lebensraumtyp, die von Erhaltungszielen erfasst sind, wurden einzeln untersucht und bewertet.

Der Flächenverlust des Hainsimsen-Buchenwaldes betrug 1700m², wobei nur die Fläche im FFH-Gebiet berücksichtigt wurde und nicht die Gesamtfläche im Untersuchungsgebiet (Lambrecht & Trautner 2007). Relativ zum Gebietsbestand wurden 0,05 % der Fläche beansprucht. Der Hirschkäfer verlor 800m² seines „Habitats“, wobei es sich anscheinend um zwei streng abgegrenzte Territorien handeln müsste. Der Flächenverlust betrug relativ zum Gebietsbestand 0,25 %. Der Rotmilan verlor 0,5ha seiner Nahrungsfläche, bei der es sich augenscheinlich um ein stark abgegrenztes Nahrungsterritorium handeln musste, das sich nur über einen Teil der Ackerfläche erstreckt (Lambrecht & Trautner 2007). Der Flächenverlust betrug relativ zum Gebietsbestand 0,02 % (Lambrecht & Trautner 2007: 65).

Die Auswirkungen durch das Gewerbegebiet wurden insgesamt als unbedenklich eingestuft und das Vorhaben würde als „FFH-verträglich“ ausgewiesen (Lambrecht & Trautner 2007).

Diskussion

Die Ergebnisse der Fachkonventionsvorschläge im Fallbeispiel werfen Fragen auf. Warum wurde nicht der gesamte Hainsimsen-Buchenwald im FFH-Gebiet erfasst (Lambrecht & Trautner 2007: Abb. 4, S. 63)? Handelt es sich bei den stark begrenzten Hirschkäfer-Habitaten um Territorien oder Streifgebiete? Da Streifgebiete nicht verteidigt werden (Campbell 2000), sind sie auch nicht räumlich streng abgegrenzt. Falls es sich hier bei den Hirschkäferhabitaten jedoch um zwei Brut- oder Nahrungsterritorien handelt, die räumlich begrenzt sind (Campbell 2000), werden diese Flächen nicht „fakultativ genutzt“, sondern sind „essentiell bzw. obligat“, aber damit dürften die Fachkonventionen hier laut Definition gar nicht angewandt werden.

Doch auch landschaftliche Faktoren können das Habitat einer Art begrenzen (Petrovan et al. 2013, Tscharntke et al. 2002), was in diesem Fall die Frage aufwirft, ob die eng begrenzten Hirschkäferhabitate (Lambrecht & Trautner 2007: 64) durch äußere Faktoren abgegrenzt werden, d.h. der Hirschkäfer kann sich nur an diesen beiden Orten ansiedeln. Damit ist erneut fraglich, ob diese Flächen tatsächlich nur fakultativ genutzt werden und somit die Orientierungswerte angewendet werden dürfen. Dasselbe Problem zeigt sich bei der Nahrungsfläche des Rotmilans, die sich über den halben Acker erstreckt und damit klar abgegrenzt ist (Abb. 1). Handelt es sich hier um ein Territorium, das gegen Artgenossen verteidigt wird? Falls ja, würde die linke Seite des Ackers in das Territorium eines anderen Rotmilans fallen, d.h. es müsste auch bei der Untersuchung berücksichtigt werden. Falls es sich hier um ein Streifgebiet handeln soll, ist unklar, weshalb dieses Streifgebiet nicht den gesamten Acker beinhalten sollte (Abb. 1).

In zwei Fällen, bei dem Hainsimsen-Buchenwald und dem Nahrungsgebiet des Rotmilan, wurden die Auswirkungen des relativen Flächenverlusts (Lambrecht & Trautner 2007: 65) rechnerisch verkleinert, da man sich dazu entschieden hat, nur eine Teilfläche für die Orientierungswerte heranzuziehen.

3.3 Untersuchung mittels Ecopath-Ökosystemmodells

Mathematische Grundlagen

Ecopath ist eine quantitative Modellierungsmethode, die die Biomasse-Flüsse zwischen funktionellen Gruppen beschreibt (Christensen et al. 2008). Eine funktionelle Gruppe kann aus einer einzelnen Art oder Population bestehen oder sich auf einzelne oder mehrere taxonomische Familien oder Taxa beziehen, z.B. kann eine funktionelle Gruppe „Hirschkäfer (Lucanus cervus)“ nur eine Art beschreiben oder die funktionelle Gruppe könnte auch „Käfer (Coleoptera)“ zusammengefasst darstellen. Die Größe einer funktionellen Gruppe oder z.B. einer Population kann entweder durch die Individuenzahl oder durch die Biomasse gemessen werden (Wehner & Gehring 1995). Für jede funktionelle Gruppe wird angenommen, dass innerhalb eines definierten Zeitraums Input und Output, also Produktion und Verbrauch, einer Gruppe gleich sind (Christensen et al. 2008).

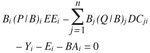

Um die grundlegenden Matrixberechnungen in Ecopath durchführen zu können, wird für jede funktionelle Gruppe i die Gleichung wie folgt dargestellt (Christensen et al. 2008):

wobei Bi die Biomasse der Beutegruppe i und Bj die Biomasse des Räubers j darstellt, (P/B)i ist die Produktion/Biomasse-Rate für die funktionelle Gruppe i, EEi ist die ökotrophische Effizienz, die den Anteil der Produktion beschreibt, die tatsächlich im Ökosystem genutzt wird, (Q/B)j ist die Konsumption/ Biomasse-Rate des Räubers j, DCij beschreibt den Anteil, den die Beutegruppe i im Nahrungsspektrum von Räuber j darstellt, Yi ist die gesamte Fang- oder Jagdquote bezüglich der funktionellen Gruppe i, Ei ist die Netto-Migrationsrate der Gruppe i, BAi ist die Biomasse-Akkumulationsrate der Gruppe i und n ist die Anzahl der funktionellen Gruppen im Modell.

Die Daten, die in Ecopath verwendet werden, bestehen aus einer Reihe Basisparameter, die für jede funktionelle Gruppe für einen definierten Zeitraum bestimmt werden müssen: Biomasse (B in t km-²), Produktion/Biomasse-Rate (P/B, pro Jahr), welches der Gesamtsterblichkeitsrate (Z) entspricht; Konsumption/Biomasse-Rate (Q/B, pro Jahr) und die ökotrophische Effizienz EE (Christensen et al. 2008). Falls einer dieser Parameter für eine funktionelle Gruppe nicht ermittelt werden kann, ist es notwendig, Ecopath zusätzliche Daten zur Verfügung zu stellen, so dass die Software die fehlenden Parameter berechnen kann, z.B. Nettomigrationsrate, Fangquoten, Biomasseakkumulationsrate und Assimilationsrate (Christensen et al. 2008).

Die Produktion einer funktionellen Gruppe bezieht sich auf die Produktion von Gewebe bzw. neuer Biomasse, unabhängig davon, ob diese überlebt oder in den Detrituspool fließt (Christensen et al. 2008).

Für die Untersuchung des Modells wurden die in Tab. 1 genannten Parameter und Indices herangezogen.

Modellstruktur und Dateninput

Die funktionellen Gruppen und Parameter des Waldgebietes basieren auf den zoologischen (Dorow et al. 2004) und waldkundlichen (Keitel & Hocke 1997) Untersuchungen des Naturreservats Schönbuche in Hessen, bei dem es sich um zwei Wald-Teilgebiete mit einem Hainsimsen-Buchenwald handelt. Die Daten für die Ackerfläche wurden aus der Literatur übernommen, wobei zwei verschiedene Ackerfrüchte gewählt wurden (Tab. 1A im Anhang unter http://www.nul-online.de » Service » Download). Grasflächen gelten als bevorzugtes Nahrungsfläche des Rotmilans (Knott et al. 2009, Mougeot et al. 2011). Da aus Kapitel F keine genauen Angaben zur Landwirtschaft vor Ort zu finden waren und die Abbildung eine Ackerfläche zeigt (Lambrecht & Trautner 2007), wurden hier zwei verschiedene Szenarien berücksichtigt, Gras- und Getreideanbau. Alle Literaturangaben, die für das Ecopath-Modell verwendet wurden, sind in Tab. 1A im Online-Anhang gelistet.

Es wurden verschiedene Modelle herangezogen, um die Parameter einzelner funktioneller Gruppen bestimmen zu können. Um die P/B-Rate der kleinen Säugetiere zu errechnen, wurde ein Modell verwendet, welches sich auf die Körpermasse der Säuger bezieht (Banse & Mosher 1980, Western 1983). Für die Insektengruppen der zoologischen Untersuchungen wurde ein Längen-Gewichts-Modell verwendet, z.B. für Schmetterlinge (Sage 1982). Für die Anwendung des Längen-Gewicht-Modells für Insekten (Sage 1982) wurde auch auf Online-Datenbanken zurückgegriffen, falls für einzelne Arten keine Längenangaben in der Literatur gefunden wurden (abgerufen August/September 2013): http://www.britishbugs.org.uk, http://www.natur-in-nrw.de, http://www.naturespot.org.uk, http://www.coleo-net.de, http://bugguide.net, http://www.thewcg.org.uk, http://www.kaefer-der-welt.de, http://www.insektenbox.de, http://www.wildebijen.nl, http://ameisenwiki.de, http://de.wikipedia.org; http://en.wikipedia.org, http://ukmoths.org.uk, http://www.natur-schmetterlinge.ch; http://zipcodezoo.com; http://www.lepiforum.de.

Für die funktionellen Pflanzengruppen wurde ein Modell verwendet, um die Biomasse abschätzen zu können (Schulze et al. 2009).

Einige Gruppen im Modell werden bejagt, was v.a. Schwarzwild, Rot- und Rehwild und Fuchs im Naturreservats Schönbuche betrifft. Die durchschnittlichen Jagdquoten (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Quelle der Daten: http://verwaltung.hessen.de/irj/HMULV_Internet, Artikel: Daten und Fakten) wurden der Standardeinheit (t km-²) des Ökosystemmodells angepasst und als Wirkfaktor mit berücksichtigt.

Da es sich hier um ein fiktives Fallbeispiel handelt, ist eine Benotung der Daten mit einem Pedigree-Index (Christensen et al. 2008) nicht möglich, aber die Datenqualität eines Ökosystemmodells des Naturreservats Schönbuche ist als hoch (0,7 von 1,0) einzustufen.

Ergebnisse

Die Inputparameter wurden schrittweise abgeglichen, um einen Gleichgewichtszustand („vor“,Tab. 2) zu erhalten. Anschließend wurden die Flächen, die den funktionellen Gruppen nach dem Bau eines Gewerbegebiets zur Verfügung stehen, in einem zweiten Modell entsprechend verringert (Abb. 1und „nach“ in Tab. 2). Es wurde nun davon ausgegangen, dass die funktionellen Gruppen, abgesehen von den Gruppen der Vögel, keinen Zugang mehr zu dem Industriegebiet haben (Abb. 1).

Beim Abgleichen bzw. Ausbalancieren der beiden Modelle wurde darauf geachtet, dass wichtige Standards eingehalten wurden, d.h. die Respiration ist nicht negativ, EE ist geringer als 1 und der P/Q-Wert liegt zwischen 0,1 und 0,3 (Christensen et al. 2008).

Durch die Verringerung der Flächen geriet das Ökosystemmodell aus dem Gleichgewicht und die Biomassen im Habitat mussten für einige 9110-Gruppen (Gruppen des Lebensraumtyps 9110, also des Hainsimsen-Buchenwalds) drastisch erhöht werden, was bedeutet, dass eine höhere Biomasse der Populationen auf kleinem Raum vorhanden sein musste, um ein neues Gleichgewicht zu erhalten („nach“ in Tab. 2). Die Gesamtbiomassen waren in den zwei Modellen, vor und nach dem geplanten Bau des Industriegebiets, relativ ähnlich (Tab. 2), was darauf schließen lässt, dass es sich hier um die Mindestbiomassen der Populationen handeln muss, die notwendig sind, um ein Gleichgewicht zu erhalten. Es wurde davon ausgegangen, dass wie bei den Fachkonventionen, das Verhalten der Tiergruppen unverändert bleibt, und somit wurden nur die Biomasseparameter verändert, um ein neues Gleichgewicht zu erhalten, nicht jedoch z.B. die Nahrungsspektren oder das Fressverhalten der Gruppen. Dies erklärt auch warum die Trophieebenen (TE) im Modell unverändert blieben (Tab. 2).

Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass der Rotmilan (Milvus milvus) nicht beeinflusst wurde (Tab. 2). Es gilt jedoch auch zu beachten, dass die Biomasse des Rotmilan im System nicht verbraucht wurde (EE = 0,000), da die Biomasse der Population sehr gering war und nach den vorhandenen Daten (siehe Anhang, Tab. 1A, unter http://www.nul-online.de Service Download) kein Räuber im Modell vorhanden war. Der Hirschkäfer zeigte eine verringerte Biomasse um 9 %, nachdem er 1 % seiner Habitatfläche verlor (Tab. 2). Der Hainsimsen-Buchenwald wurde stark durch die Verringerung seiner Fläche beeinflusst, die Tiergruppen dieses Lebensraums gerieten alle aus dem Gleichgewicht und die Biomasse im Habitat musste drastisch verändert werden, um ein neues Gleichgewicht der Gruppen zu erlangen (Tab. 2). Insgesamt verlor der Hainsimsen-Buchenwald (alle Gruppen 9110 in Tab. 2) 64 % seiner Gesamtbiomasse.

Auch die Funktionalität des Ökosystems (Abb. 1) änderte sich durch die Habitatverringerung (Tab. 3). Die Energieflüsse nahmen allesamt ab, wobei kleine Unterschiede auftraten, je nachdem ob Getreide oder Gras angebaut wurde (Tab. 3). Der Gesamtdurchsatz des Systems sank um fast 20 %, ebenso wie Gesamtbiomasse (–17 %) und die Gesamtproduktion (–22.7 %). Dieses verdeutlicht, dass die Größe des Ökosystems drastisch gesunken ist (–19 %). Die Netto-Primärproduktion und die Netto-Systemproduktion haben drastisch abgenommen, was klar macht, dass die Produktionsfähigkeit des Ökosystems gesunken ist. Durch eine sinkende Netto-Primärproduktion steigt die Gesamteffizienz, d.h. die Auswirkungen der Jagd nehmen zu (+31.6 % und +30.4 %). Durch die Veränderung der Biomasse der Beute- und Räubergruppen kam es auch zu Änderungen im System Omnivorie-Index und bei der Grasfläche auch zu geringen Änderungen des Verbindungs-Index (+0.1 %, Tab. 3).

Diskussion

Ecopath stellte negative Auswirkungen fest. Da die 9110-Gruppen durch die Flächenverringerung aus dem Gleichgewicht kamen, waren die Auswirkungen des Flächenentzugs für den Lebensraumtyp 9110, den Hainsimsen-Buchenwald, im Modell erheblich. Für den Rotmilan konnten keine negativen Auswirkungen festgestellt werden, aber die Population wurde als sehr klein angenommen und müsste genauer untersucht werden. Die Ergebnisse der Systemstatistiken (Tab. 3) zeigen, dass sich der Naturhaushalt des Untersuchungsgebiets (Abb. 1) im Modell drastisch ändert, die Größe und die Stoffflüsse im System werden erheblich verringert. Auch das Nahrungsnetz zeigt bereits kleine Veränderungen auf (Omnivorie-Index, Tab. 3), obwohl das Fressverhalten der Gruppen hier nicht verändert bzw. angepasst und untersucht wurde.

Es muss bei diesen Ergebnissen beachtet werden, dass das Ecopath-Modell auf einem fiktiven Fallbeispiel basiert, d.h. es handelt sich hier nicht um einen Datensatz, der auf wissenschaftlichen Untersuchungen vor Ort basiert. Die Ackerfläche ist schwierig zu modellieren, da wesentliche Informationen fehlten, wie z.B. eine Angabe über die Nutzung des Ackers (z.B. für Getreide-, Maisanbau oder Tierhaltung) sowie Angaben über biologischen oder intensiven konventionellen Ackerbau (Firbank 2005, Wilson et al. 2005, Winqvist et al. 2011), die Verwendung von Dünger (Siemann 1998) und Auswirkungen von Antibiotikarückständen (Tilman et al. 2002), die Verwendung von Pestiziden (Winqvist et al. 2012), die das Nahrungsnetz und die ökosystemaren Dienstleistungen (Tilman et al. 2002, Whittingham 2011) beeinflussen können.

Die Art der Kultivierung kann langfristige Folgen für die örtliche Fauna haben (Benton et al. 2002). Es stellt sich also die Frage, wie der Acker langfristig bewirtschaftet wird, d.h. wie lange steht er dem Rotmilan als Nahrungsfläche zur Verfügung? Auch die Auswirkungen auf das Nahrungsnetz der Ackerfläche konnte wegen Datenmangels hier nur grob geschätzt werden, weshalb nur zwei funktionelle Gruppen für die Ackerfläche bestimmt wurden. Die Sensitivitätsanalyse zeigte, dass diese Aspekte keine großen Auswirkungen auf das Modell hatten, es ist jedoch dringend angebracht, diesbezüglich mehr Informationen und wissenschaftliche Daten (Büchs et al. 2003, Kleijn & Sutherland 2003, Winqvist et al. 2012) zu ermitteln, damit das Nahrungsnetz des Ackers detailliert miteinbezogen und konkretere Aussagen getroffen werden können. Für diese Studie war dies nicht von grundlegender Bedeutung, aber evtl. können so mehr bedrohte Arten erfasst und analysiert werden (Büchs et al. 2003, Kleijn & Sutherland 2003).

3.4 Vergleich der Methoden

Die Ergebnisse der Untersuchung des Fallbeispiels weisen Unterschiede zwischen den Fachkonventionen und dem Ecopath-Ökosystemmodell auf. Diese Unterschiede können zum einen durch die unterschiedlichen Methoden begründet sein. Die Fachkonventionen bescheinigten dem Projekt, FFH-verträglich zu sein, jedoch traten bei der Anwendung im Fallbeispiel zahlreiche Fragen auf und die Auswirkungen scheinen rechnerisch verkleinert worden zu sein.

Das Ökosystemmodell zeigte negative Auswirkungen auf. Ecopath ist eine standardisierte Methode zur Analyse von Ökosystemen, die international zahlreich angewandt wurde (Baird et al. 1991, Krebs et al. 2003, Libralato et al. 2006) und verschiedene Managementszenarien untersuchen kann (Mackinson & Daskalov 2007, Pauly et al. 1998, Pauly & Christensen 1995, Walters et al. 1999). Die hier gewählte Vorgehensweise, einfach die Flächen zu verringern und die daraus resultierenden Unterschiede zu untersuchen, ist nicht ideal für eine Verträglichkeitsprüfung. In diesem Fall wäre es ratsam, das Ecopath-Modell als Grundlage für zeitliche (Ecosim) und räumliche (Ecospace) Untersuchungen zu verwenden, bei denen Verhaltensaspekte, abiotische Faktoren und menschliche Einflüsse sowie kumulative Effekte berücksichtigt werden können. Jedoch sind für diese Untersuchungen weitere Daten notwendig (Christensen et al. 2008).

In dieser Studie wurde die Aussagekraft der Fachkonventionen untersucht und deshalb wurde bei der Untersuchung des Fallbeispiels dieselbe Vorgehensweise (Flächenentzug der einzelnen Habitate) vorgenommen. Im Gegensatz zu den Fachkonventionen beruht Ecopath auf einer ökosystemaren Betrachtung (Choudhury et al. 2004) und berücksichtigt populationsökologische Aspekte (Campbell 2000, Christensen et al. 2008, Wehner & Gehring 1995) und biologische Netzwerke (McCann 2007). Aus diesem Grund konnte Ecopath anders als die Fachkonventionen eine veränderte Funktionalität des Ökosystems (Tab. 3) feststellen. Der Flächenentzug hat bei dem Ecopath-Modell zu einem neuen Gleichgewichtszustand geführt, der aber eine erhebliche Beeinträchtigung für den Hainsimsen-Buchenwald und den Hirschkäfer darstellt. Wie erheblich diese Auswirkungen langfristig sind, lässt sich hier nur erahnen, denn dazu wären zeitliche Simulationen über Jahre erforderlich, die untersuchen, ob das Modell zu seinem alten Gleichgewichtszustand zurückkehrt oder auf dem neuen Niveau verharrt. Dieses kann mit Hilfe von Ecosim und Ecospace untersucht werden, wenn entsprechende Datensätze vorliegen.

4 Schlussfolgerung

Die Erfassung der Flächengrößen der Lebensräume und Habitate geschützter Tierarten erscheint äußerst fragwürdig, denn zum einen hängt diese von äußeren Faktoren wie Kartiervorgaben ab, zum anderen ist es gar nicht möglich, die fakultativ genutzten Streifgebiete der Tiere exakt zu kartieren, da diese nicht scharf begrenzt sind. Dies stellt die Vorgehensweise der Fachkonventionen, die Auswirkungen von Flächenverlusten mithilfe der Orientierungswerte zu beurteilen, in Frage. Die Größenordnungen bzw. proportionalen Muster der Orientierungswerte können ohne Erklärung bzw. ohne wissenschaftlichen Nachweis nicht nachvollzogen werden. Zudem werden bei den Fachkonventionen intra- und interspezifische Interaktionen nicht ausreichend beachtet. Diese kritischen Aspekte werden auch bei der Untersuchung des Fallbeispiels deutlich. Die Studie zeigte, dass die Fachkonventionen die negativen Auswirkungen auf den Hirschkäfer und den Hainsimsen-Buchenwald als nicht erheblich einstuften und die negativen Auswirkungen auf das Ökosystem und dessen Naturhaushalt nicht feststellen konnten bzw. gar nicht untersucht haben, obwohl nach dem Ecopath-Ökosystemmodell erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen. Die Tatsache, dass die Ergebnisse der Fachkonventionen und Modellanalyse sich teils drastisch unterscheiden, bekräftigt die Zweifel an der Aussagekraft und Effektivität der Fachkonventionen und deren Orientierungswerte.

Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung des Fallbeispiels und den hervorgetretenen Zweifeln ist festzustellen, dass die Fachkonventionen nicht die vom EuGH geforderte Gewissheit gewährleisten können. Da die Fachkonventionen Auswirkungen auf die Funktionalität und den Naturhaushalt nicht untersuchen, bleiben ihre Empfehlungen und Orientierungswerte lückenhaft. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass es den Fachkonventionen nicht gelingt, jeden wissenschaftlichen Zweifel über die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten und der diesbezüglichen Erhaltungsziele in Natura-2000-Gebieten auszuräumen. Diese Studie zeigt auch, dass die Methode der Fachkonventionen nicht die vom EuGH geforderten „besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ zur Feststellung der erheblichen Beeinträchtigung darstellt (EuGH Urt. v. 24.11.2011 – C-404/09, Rn. 99).

Solange keine ökologisch zuverlässigen allgemeinen Orientierungswerte hergeleitet werden können, sind im Einzelfall im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung die Auswirkungen des jeweiligen Projekts oder Planes durch Einzelgutachten abzuklären, um die erforderliche objektive Gewissheit sicherzustellen.

Literatur

Baird, D., McGlade, J.M., Ulanowicz, R.E., (1991): The comparative ecology of six marine ecosystems. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 333, 15-29.

Banse, K., Mosher, S., (1980): Adult body mass and annual production/biomass relationships of field populations. Ecological Monographs 50 (3),355-379.

Benton, T.G., Bryant, D.M., Cole, L., Crick, H.Q.P. (2002): Linking agricultural practice to insect and bird populations: a historical study over three decades. Journal of Applied Ecology 39, 673-687.

BfN (2014): Zum Stand der Umsetzung von Natura 2000 in Deutschland. Bundesamt für Naturschutz, http://bfn.de/0316_gebiete.html (abgerufen am 04.08.2014).

Büchs, W., Harenberg, A., Zimmermann, J., Weiss, B. (2003): Biodiversity, the ultimate agri-environmental indicator? Potential and limits for the application of faunistic elements as gradual indicators in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment 98, 99-123.

Campbell, N.A., (2000): Biologie. Markl, J., Hrsg., Spektrum, Heidelberg.

Choudhury, K., Dziedzioch, C., Hausler, A., Ploetz, C. (2004): Zusammenstellung und Auswertung geeigneter Kriterien, Indikatoren, UVP und dergleichen für die notwendige Berücksichtigung von Biodiversitätsaspekten bei Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere bei Landnutzungsänderungen. Umweltbundesamt Forschunsgbericht 202 85 275, UBA-FB 000705.

Christensen, V., Walters, C.J., Pauly, D., Forrest, R., (2008): Ecopath with Ecosim version 6. User Guide.

Dorow, W.H.O., Flechtner, G., Kopelke, J.P., (2004): Naturwaldreservate in Hessen 6/2 Schönbuche.Zoologische Untersuchungen 1990-1992. Kurzfassung. Mitteilung der Hessischen Landesforstverwaltung.

Firbank, L.G., (2005): Striking a new balance between agricultural production and biodiversity. Annals of Applied Biology 146, 163-175.

Keitel, W., Hocke, R., (1997): Naturwaldreservate in Hessen 6/1 Schönbuche. Waldkundliche Untersuchungen. Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung.

Kleijn, D., Sutherland, W.J., (2003): How effective are European agri-environment schemes in conserving and promoting biodiversity? Journal of Applied Ecology 40, 947-969.

Knott, J., Newbery, P., Barov, B. (2009): Action Plan for the red kite Milvus milvus in the European Union. on behalf of the European Commission, p. 55.

Krebs, C.J., Danell, K., Angerbjorn, A., Agrell, J. Berteaux, D. Brathen, K.A., Danell, O. et al., (2003): Terrestrial trophic dynamics in the Canadian Arctic. Canadian Journal of Zoology 81, 827843.

Lambrecht, H., Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP - Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz, FKZ 804 82 004, 239 S.

Libralato, S., Christensen, V., Pauly, D. (2006): A method for identifying keystone species in food web models. Ecological Modelling 195, 153-171.

Mackinson, S., Daskalov, G. (2007): An ecosystem model of the North Sea to support an ecosystem approach to fisheries management: description and parameterisation . Science Series Technical Report, Cefas Lowestoft 142, 196 S.

McCann, K. (2007): Protecting biostructure. Nature 446, 29.

Mougeot, F., Garcia, J.T., Vinuela, J. (2011): Breeding biology, behaviour, diet and conservation of the red kite (Milvus milvus), with particular emphasis on Mediterranean populations . In: Zuberogoitia, I.,Martinez, J.E., ed., Ecology and Conservation of European Dwelling Forest Raptors and Owls, 190-204.

Pauly, D., Christensen, V. (1995): Primary production required to sustain global fisheries. Nature 374, 254-256.

–, Christensen, V., Dalsgaard, J., Froese, R., Torres J.R.F. (1998): Fishing down marine food webs. Science 279, 860-863.

Petrovan, S.O., Ward, A.I., Wheeler, P.M. (2013): Habitat selection guiding agrienvironment schemes for a farmland specialist, the brown hare. Animal Conservation 16, 344-352.

Sage, R.D. (1982): Wet and dry-weight estimates of insects and spiders based on length. American Midland Naturalist 108, 407-411.

Schulze, I.-M., Bolte, A., Schmidt, W., Eichhorn, J. (2009): Phytomass, litter and net primary production of herbaceous layer. In: Brumme, R., Khanna, P.K., ed., Functioning and Management of European Beech Ecosystems, Springer, Berlin, 155-181.

Siemann, E. (1998): Experimental tests of effects of plant productivity and diversity on grassland arthropod diversity. Ecology 79 (6), 2057-2070.

Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R., Polasky, S. (2002): Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature 418, 671-677.

Trautner, J., Bernotat, D. (2014): EuGH entscheidet zur Erheblichkeit von Beeinträchtigungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (7), 226-228.

Tscharntke, T., Steffan-Dewenter, I., Kruess, A., Thies, C. (2002): Contribution of small habitat fragments to conservation of insect communities of grassland-cropland landscapes. Ecological Applications 12 (2), 354-363.

Walters, C., Pauly, D., Christensen, V. (1999): Ecospace: prediction of mesoscale spatial patterns in trophic relationships of exploited ecosystems, with emphasis on the impacts of Marine Protected Areas. Ecosystems 2, 539-554.

Wehner, R., Gehring, W. (1995): Zoologie, Georg Thieme, Stuttgart.

Western, D. (1983): Production, reproduction and size in mammals. Oecologia 59 (2/3), 269-271.

Whittingham, M.J. (2011): The future of agrienvironment schemes: biodiversity gains and ecosystem service delivery? Journal of Applied Ecology 48, 509-513.

Wilson, J.D., Whittingham, M.J., Bradbury, R.D. (2005): The management of crop structure: a general approach to reversing the impacts of agricultural intensification on birds? Ibis 147, 453-463.

Winqvist, C., Bengtsson, J., Aavik, T., Berendse, F., Clement, L. W., Eggers, S., Fischer, C., et al. (2011): Mixed effects of organic farming and landscape complexity on farmland biodiversity and biological control potential across Europe. Journal of Applied Ecology 48, 570-579.

Winqvist, C., Ahnström, J., Bengtsson, J. (2012): Effects of organic farming on biodiversity and ecosystem services: taking landscape complexity into account. Annals of the New York Academy of Sciences 1249, 191-203.

Anschriften der Verfasser(in): Dr. Sarah Fretzer, CEC+ER Cuvier Environmental Consulting + Ecosystem Research, Kleine Loge 5, D-27721 Ritterhude, E-Mail sarah.fretzer@cuvierenvironmental.com; Dr. Stefan Möckel, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Department für Umwelt- und Planungsrecht, Permoserstraße 15, D-04318 Leipzig, E-Mai: stefan.moeckel@ufz.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.