Bewertung erheblicher Biodiversitätsschäden im Rahmen der Umwelthaftung

Abstracts

Das Umweltschadensgesetz regelt die Haftung für Schädigungen von europäisch geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen. Ein solcher „Biodiversitätsschaden“ umfasst jede Veränderung entsprechender Arten und Lebensräume, die „erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebens-räume oder Arten hat“. Der Vollzug des Umweltschadensgesetzes erfordert daher Methoden und Maßstäbe zur Bewertung der Erheblichkeit von Schadensereignissen. Die in der vorge-schlagenen Methode anzuwendenden Bewertungsmaßstäbe orientieren sich an den im Kontext der Prüfinstrumente des europäischen Gebiets- und Artenschutzes gebräuchlichen Maß-stäben und intendieren damit eine Harmonisierung der auf europäischem Naturschutzrecht beruhenden Prüfinstrumente. Eingebettet sind die Maßstäbe in einer aus den rechtlichen Vorgaben des USchadG abgeleiteten pragmatischen Abfolge von Prüfschritten. So werden zuerst die Sachverhalte abgeprüft, mit deren Hilfe das Vorliegen eines Biodiversitätsschaden relativ einfach ausgeschlossen werden kann. Erst wenn ein haftungspflichtiger Schaden nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kann, ist die Erheblichkeit von Schadensereignissen durch eine detailliertere Prüfung bzw. die Anwendung konkreter Erheblichkeitsmaßstäbe vorzunehmen.

Evaluation of Significant Damage of Biodiversity in the Context of Environmental Liability – Proposal of methodology

The German Environmental Damage Prevention and Remediation Act regulates the liability of damages of species and habitats protected under European Law. Such a “damage of biodiversity” includes each alteration of the respective species and habitats which has “significant negative effects on the restoration or maintenance of a favourable conservation status of these habitats or species”. The enforcement of the Environmental Damage Act requires methods and scales for the evaluation of the significance of damaging events. The valuation standards to be applied in the method proposed have to be brought into line with the scales of the European protection of species and habitats and in this context contribute to a harmonization of the checking tools according to European nature conservation legislation. The scales are embedded in a pragmatic series of checking steps derived from the legal specifications of the Environmental Damage Act. The testing starts with a checking of those aspects which help to exclude the existence of a damage of biodiversity rather simply. Only if a serious damage can obviously not be excluded the significance of damages has to be analyzed in the course of a more detailed investigation and specific scales of significance have to be applied.

- Veröffentlicht am

1 Ausgangslage

Zum 14. November 2007 ist das Umweltschadensgesetz (USchadG) in Kraft getreten, mit dem die Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung und zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (UH-RL) umgesetzt wird. Das USchadG statuiert erstmals eine – weitestgehend verschuldensunabhängige – Haftung, auch für rein ökologische Schäden, ohne dass es wie bei der bisherigen zivilrechtlichen Umwelthaftung auf die wirtschaftliche Schädigung einer Person oder eines Unternehmens ankommt (öffentlich-rechtliches Haftungsregime). Das betrifft einerseits Schädigungen, die durch Unfälle oder Betriebsstörungen hervorgerufen werden. Andererseits können aber auch nachteilige Veränderungen, die in Folge eines genehmigten Regelbetriebs auftreten, die Haftungspflicht auslösen. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass die Schädigung durch eine berufliche Tätigkeit nach Anlage 1 zum USchadG verursacht wird. In Bezug auf Biodiversitätsschäden sind die Vorschriften des Umweltschadensrechts jedoch auch dann anwendbar, wenn sie nicht durch eine der vorgenannten beruflichen Tätigkeiten nach der Anlage 1 hervorgerufen werden. Hier genügt jede anderweitige berufliche Tätigkeit, sofern der Verantwortliche vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat.

Als Biodiversitätsschäden im Sinne des USchadG werden Schädigungen von Arten und natürlichen Lebensräumen bezeichnet, die in §19 BNatSchG näher definiert sind. Die Biodiversität ist dabei nicht – wie dies etwa dem Schutzkonzept der Biodiversitätskonvention (CBD) entspricht – in ihrer Gesamtheit geschützt, sondern nach dem einschränkenden Wortlaut der UH-RL und des deutschen Umsetzungsrechts nur hinsichtlich bestimmter Arten und Lebensräume.

§19 BNatSchG konkretisiert zum einen den Schutzbereich „geschützte Arten und natürliche Lebensräume“ und gibt zum anderen mit dem Begriff des „günstigen Erhaltungszustandes“ den Maßstab für die Bewertung der entstandenen Schädigungen vor. Demnach umfasst ein Biodiversitätsschaden jede Veränderung geschützter Arten und natürlicher Lebensräume, die „erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat“ (§19 Abs.1 BNatSchG). Die Erfassung und Bewertung von Biodiversitätsschäden, insbesondere die Bestimmung des Kriteriums der „Erheblichkeit“ einer nachteiligen Auswirkung, hat unter Berücksichtigung der in Anh. I der UH-RL vorgegebenen Daten und Kriterien zu erfolgen. Der Bewertungsmaßstab des günstigen Erhaltungszustands weist bestimmte Gemeinsamkeiten zu den analogen Vorgaben der Artenschutzrechtlichen Prüfung und der FFH-Verträglichkeitsprüfung auf.

Gestützt auf die von der EU-Kommission vertretenen Rechtsauffassung (vgl. das „Non-Paper“ der Dienststellen der Kommission vom 02.05.2005) gilt mittlerweile als gesichert, dass – im Unterschied zur Verträglichkeitsprüfung nach der FFH-Richtlinie – die Schutzvorschriften des USchadG nicht nur für Lebensräume in ausgewiesenen und gemeldeten Natura-2000-Gebieten, sondern auch für Vorkommen außerhalb dieser Gebiete gelten (Gassner 2007, Knopp 2007, Knopp et al. 2008, Louis 2008, Peters et al. 2014).

Für eine rechtssichere Feststellung einer Haftungspflicht im Kontext der Biodiversitätsschäden werden mit dem vorliegenden methodischen Ansatz die relevanten Schwellen definiert bzw. Vorschläge für eine plausible Abschätzung mit Bezug zu den etablierten methodischen Ansätzen in den entsprechenden Sachkontexten abgeleitet.

Der Konventionsvorschlag ist Ergebnis des Forschungsvorhabens „Bewertung erheblicher Biodiversitätsschäden im Rahmen der Umwelthaftung“ des Bundesamtes für Naturschutz (FKZ 3510 82 2700). Er baut auf Bewertungsmodellen zur Erheblichkeit von Beeinträchtigungen im Kontext der FFH-RL auf (insbesondere Brahms et al. 2009, Garniel et al. 2010, Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz 2010, Lambrecht & Trautner 2007, Kaiser 2008, Sachteleben & Fartmann 2010, Schnitter et al. 2006) und konkretisiert die Vorüberlegungen von Peters et al. (2008) sowie Kiess & Bernotat (2008).

Die Anwendung wird anhand von zwei fiktiven Schadensbeispielen dargestellt. Dieses und elf weitere wurden zur Prüfung der Praktikabilität der vorgestellten Methode entwickelt.

2 Grundlegende methodische Schritte der Bewertung

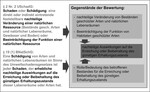

Die bei der Bewertung von Biodiversitätsschäden im Fokus stehenden Gegenstände lassen sich unmittelbar aus der Definition des Umweltschadens nach USchadG und BNatSchG ableiten (vgl. Abb. 1).

§19 Abs. 5 BNatSchG definiert darüber hinaus Regelvermutungen, nach denen eine erhebliche Schädigung nicht vorliegt (vgl. Bruns et al. 2009). Diese Regelvermutungen gilt es gesondert abzuprüfen (s.u.).

Aus der Schadensdefinition des §2 Nr.2 USchadG in Verbindung mit §19(1) BNatSchG ergeben sich die nachfolgenden Aufgaben der Schadenserfassung und -bewertung:

a) Identifizierung der Veränderungen der von den Auswirkungen der einschlägigen beruflichen Tätigkeiten betroffenen Artenvorkommen bzw. natürlichen Lebensräume ¦ Vergleich der aktuellen Situation (nachher) mit der zum Zeitpunkt des Beginns der Einwirkungen, dem Ausgangszustand (vorher);

b) Feststellung der Nachteiligkeit der Veränderungen;

c) Ermittlung (ggf. Prognose) der mit den nachteiligen Veränderungen verbundenen Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands der Lebensräume und Arten;

d) Bewertung der Erheblichkeit der nachteiligen Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands.

Damit sind streng genommen zwei Bewertungsschritte zu unterscheiden (vgl. Abb. 1):

1. Liegt eine nachteilige Veränderung von einschlägigen Arten und Lebensräumen vor?

2. Hat die nachteilige Veränderung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands der Lebensräume und Arten?

Eine besondere Herausforderung liegt in der Bewertung der Erheblichkeit der nachteiligen Veränderungen im Hinblick auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands. Maßstab ist hier der als Zielzustand zu definierende günstige Erhaltungszustand. Da die nachteiligen Auswirkungen auf diesen Zielzustand nur dann als Biodiversitätsschaden gelten und damit die Rechtsfolgen auslösen, wenn sie erheblich sind, muss der Definition der Erheblichkeitsschwelle besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Die Rechtsfolgen eines Biodiversitätsschadens werden nur ausgelöst, wenn ein Schaden in diesem Sinne tatsächlich vorliegt bzw. die unmittelbare Gefahr des Eintritts eines solchen gegeben ist. Aus diesem Grund ist eine Gültigkeit des entwickelten Bewertungsmodells unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit und der Qualität von Daten zum Ausgangsbestand und zum Schadensgeschehen sicher zu stellen. Die Methode berücksichtigt dies u.a. auch durch entsprechende Bewertungsvarianten.

In der Regel wird eine rückblickende Ermittlung des Ausgangszustands und dessen Rolle für die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes durch die Auswertung vorhandener Datengrundlagen erforderlich sein. Vielfach werden dabei nur Abschätzungen möglich sein, z.B. in Bezug auf

die Bestimmung der geschädigten Art(en) und Lebensräume,

die Bestimmung des Ausgangsbestandes sowie

die Bestimmung des Beeinträchtigungsumfangs.

Diese sind plausibel zu begründen.

Insbesondere der Nachweis der Betroffenheit geschützter Arten im Zusammenhang mit der Ermittlung des Ausgangszustands stellt eine besondere Herausforderung dar. In einigen Fällen ist die Ermittlung des Ausgangszustands betroffener Flächen oder Bestände von Lebensräumen durch unmittelbar feststellbare Schädigungen, bei denen Teile der Lebensräume noch auffindbar sind, möglich (beispielsweise durch geschädigte Vegetationsbestände und/oder Artindividuen). In der Regel wird für eine rückblickende Ermittlung des Ausgangszustands aber die Auswertung vorhandener Datengrundlagen erforderlich sein. Ob eine Rekonstruktion des Ausgangszustands auf vorhandenen Datengrundlagen erfolgen kann und ob die zur Verfügung stehenden Daten in entsprechender Aktualität vorliegen, ist sehr stark von der konkreten Situation abhängig.

Da die weitreichenden Rechtsfolgen eines Biodiversitätsschadens nur ausgelöst werden, wenn ein Schaden in diesem Sinne vorliegt oder unmittelbar droht einzutreten, sind an die Schadenserfassung hohe Anforderungen zu stellen. Im Bewertungsprozess ergibt sich daher je nach verfügbarer Datenbasis die Anforderung, hieraus resultierende notwendige Vereinfachungen durch eine dezidierte Argumentation in der Einzelfallbetrachtung aufzufüllen. Letztlich bestimmt aber die Datenlage maßgeblich die Feststellbarkeit von Biodiversitätsschäden und damit schließlich die Anwendbarkeit des Instrumentes.

3 Bewertung der Erheblichkeit

3.1 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die Schaffung einer Kohärenz der Regelungen des europäischen Naturschutzrechts ist – soweit möglich – der Rückgriff auf bereits bekannte und bewährte Grundsätze angebracht. Die nachfolgend vorgeschlagene fachliche Umsetzung der aus den rechtlichen Vorgaben des USchadG bzw. dem BNatSchG abzuleitenden Anforderungen an die Bewertung der Erheblichkeit von Biodiversitätsschäden knüpft daher möglichst eng an die im Zusammenhang mit den naturschutzrechtlichen Prüfinstrumenten bereits bestehenden Konventionen und Praxiserfahrungen bei der Bewertung von Beeinträchtigungen bzw. Auswirkungen an.

Aufgrund des Bewertungsmaßstabs des „günstigen Erhaltungszustands“, der zugleich im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung als Bewertungsmaßstab heranzuziehen ist, werden daher insbesondere die inzwischen vom Bundesverwaltungsgericht [BVerwG, Urt. v. 12.03. 2008, 9 A 3/06, Rdnr. 125 (zitiert nach juris)] bestätigten Fachkonventionen des im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz durchgeführten Forschungsvorhabens „Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP“ (Schlussstand Juni 2007) als zentrale Orientierungswerte für die Bewertung herangezogen.

3.2 Grundstruktur des Bewertungsansatzes

Die Erheblichkeit der Auswirkungen ist gemäß §19 Abs.5 S.1 BNatSchG unter Berücksichtigung der nachfolgenden (zusammengefassten quantitativen und qualitativen) Kriterien gem. Anhang I UH-RL zu ermitteln:

a) der Erhaltungszustand zum Zeitpunkt der Schädigung,

b) die Funktionen, die die Arten und Lebensräume erfüllen,

c) die natürliche Regenerationsfähigkeit der Arten und Lebensräume.

Für die Bewertung der Erheblichkeit müssen methodisch zunächst die (nachteiligen) Veränderungen festgestellt werden. Für eine pragmatische Herangehensweise und einfache Abschichtung bietet es sich an, zunächst die Kriterien zu prüfen, nach denen eine Verantwortlichkeit für Biodiversitätsschäden offensichtlich und von vornherein ausgeschlossen werden kann. Kann ein solcher Ausschluss nicht festgestellt werden, bedarf es einer detaillierten Betrachtung für die Bewertung der Erheblichkeit der nachteiligen Veränderungen.

3.3 Ursachenprüfung zum Vorab-Ausschluss offensichtlich nicht haftungsrelevanter Fälle

Fälle, die aufgrund der spezifischen Schadensursachen offensichtlich keinen Rechtsfolgen auslösenden Umweltschaden darstellen, sollten zur Minimierung des praktischen Prüfaufwands möglichst frühzeitig identifiziert werden, so dass ggf. auf eine detailliertere fachliche Analyse der feststellbaren Veränderungen verzichtet werden kann.

Parallel zur Schadenserfassung sollten daher zunächst diejenigen Kriterien nach §19 Abs.1 S.2 und Abs.5 Nr.2 BNatSchG abgeprüft werden, anhand derer das Eintreten der Rechtsfolgen eines Umweltschadens vorab relativ einfach ausgeschlossen werden kann, weil die nachteiligen Veränderungen

natürlichen Ursprungs sind oder

auf äußere Einwirkung im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete zurückzuführen sind, die den Aufzeichnungen über den Lebensraum oder den Dokumenten über die Erhaltungsziele zufolge als normal anzusehen sind oder der früheren Bewirtschaftungsweise der jeweiligen Eigentümer oder Betreiber entsprechen („normale“ frühere Bewirtschaftung) oder

aufgrund vorheriger Zulassung der Beeinträchtigung nach §19 Abs.1 Satz2 BNatSchG von der Haftung freigestellt sind (vgl. Abb. 2).

Anders als die letztgenannte Freistellung von der Haftungspflicht nach §19 Abs.1 S.2 BNatSchG stellen die beiden vorgenannten Kriterien nur sogenannte Regelbeispiele dar, bei denen nur in der Regel keine erhebliche Schädigung vorliegt. Selbst wenn eines dieser Regelbeispiele einschlägig sein sollte, bedeutet dies mithin nicht zwingend, dass eine erhebliche Schädigung nicht gegeben ist. Vor diesem Hintergrund muss, insbesondere wenn entsprechende Hinweise dafür vorliegen, im Einzelfall geprüft werden, ob Umstände gegeben sind, die trotz des Vorliegens eines der Regelbeispiele dennoch eine erhebliche Schädigung konstituieren.

3.4 Bewertung der Erheblichkeit der nachteiligen Veränderungen

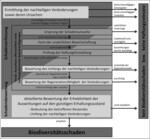

Für die Operationalisierung und Anwendung der Maßstäbe zur Bewertung der Erheblichkeit ist zunächst zwischen der Bewertung innerhalb und außerhalb von Natura-2000-Gebieten zu unterscheiden.

3.4.1 Bewertung innerhalb von Natura-2000-Gebieten

Für die Bewertung der Erheblichkeit ist die Rolle bzw. Funktion der natürlichen Lebensräume und Habitate geschützter Arten sowie das Vorkommen geschützter Arten für die Beibehaltung oder Erreichung des günstigen Erhaltungszustands zu berücksichtigen. Die Bedeutung der Lebensräume und Arten innerhalb von Natura-2000-Gebieten ist prinzipiell als besonders hoch anzusehen, da das Netz Natura 2000 nach Art. 3 FFH-RL den Fortbestand oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten gewährleisten soll. Des Weiteren bestehen die folgenden maßgeblichen Unterschiede gegenüber einer Bewertung außerhalb von Natura-2000-Gebieten, die bei der Bewertung der Erheblichkeit nachteiliger Veränderungen im Sinne der UH-RL ebenfalls zu berücksichtigen sind:

a) Der räumliche Bezugsrahmen für die örtliche Ebene ist immer das Natura-2000-Gebiet bzw. Teile davon.

b) Im Natura-2000-Gebiet ist i.d.R. gewährleistet, dass über die Gebietsmeldung sowie ggf. über Managementpläne oder das Monitoring im Rahmen der Berichtspflicht nach Art. 11 FFH-RL Informationen zum Ausgangszustand relativ aktuell vorliegen.

c) Es liegen konkrete Maßstäbe für die Bewertung der Bedeutung der betroffenen Fläche zur Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands vor. Diese entsprechen den im Natura-2000-Gebiet regelmäßig erfassten Daten.

Aufgrund der beschrieben Rahmenbedingungen innerhalb der Natura-2000-Gebiete kann die Erheblichkeitsbewertung daher analog den in der FFH-Verträglichkeitsprüfung etablierten Maßstäben vorgenommen werden. Bezogen beispielsweise auf den Wirkfaktor Flächenverlust sind das die Orientierungswerte nach Lambrecht & Trautner (2007). Unabhängig davon finden die Freistellungsmerkmale des §19 BNatSchG zusätzlich Anwendung.

Vor diesem Hintergrund liegt der Fokus der nachfolgend dargestellten Methode auf Schadensfällen außerhalb von Natura-2000-Gebieten, wo die Erfüllung der Kriterien für die Erheblichkeitsbewertung schwieriger zu beurteilen ist, auch wenn der Bewertungsgang prinzipiell identisch ist.

3.4.2 Bewertung außerhalb von Natura-2000-Gebieten

Ob die Auswirkungen der festgestellten nachteiligen Veränderungen auf den günstigen Erhaltungszustand der Lebensräume bzw. Arten erheblich sind, ist abhängig von

1. der Intensität sowie der Dauerhaftigkeit der feststellbaren nachteiligen Veränderungen sowie

2. der Bedeutung des betroffenen Lebensraums für die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes des Lebensraumtyps (LRT) oder der Art (Rolle/Funktion).

Das bedeutet, dass die Auswirkungen nachteiliger Veränderungen auf den günstigen Erhaltungszustand von Lebensräumen oder Arten außerhalb von Natura-2000-Gebieten – in der Regel – dann nicht als erheblich anzusehen sind, wenn

a) die feststellbaren Veränderungen flächenbezogen (und qualitativ) nur unwesentlich sind bzw. Bagatellcharakter aufweisen oder

b) sich die Veränderungen von selbst in äußerst kurzer Zeit regenerieren oder

c) der betroffene Lebensraum bzw. die betroffenen Individuen einer geschützten Art keine oder allenfalls eine bagatellhafte Rolle bzw. Funktion für die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes haben.

Wenn die nachteiligen Veränderungen unterhalb der innerhalb von Natura-2000-Gebieten geltenden Bagatellschwellen liegen, können sie auch außerhalb der Gebiete keinen Biodiversitätsschaden begründen. Das gleiche gilt nach §19 Abs.5 BNatSchG in der Regel für Veränderungen, die sich selbst in äußerst kurzer Zeit regenerieren. Besitzt ein betroffener Lebensraum bzw. ein betroffener Bestand einer geschützten Art keine oder nur eine bagatellhafte Rolle bzw. Funktion für die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands, wird ihr Verlust in der Regel nicht dazu führen, dass der günstige Erhaltungszustand erheblich beeinträchtigt wird.

Aus pragmatischen Gründen sollten bereits im Zuge der Schadenserfassung diejenigen Kriterien in Anlehnung an §19 Abs.5 BNatSchG abgeprüft werden, anhand derer ebenfalls relativ einfach und schnell eine Erheblichkeit der nachteiligen Veränderungen im Sinne einer Regelvermutung ausgeschlossen werden kann:

1. Ausschluss der Erheblichkeit der nachteiligen Veränderungen bzw. Ausschluss eines Biodiversitätsschadens, sofern das Ausmaß der nachteiligen Veränderungen offensichtlich bagatellhaften Charakter hat. Dies wird als erfüllt angesehen, wenn der Orientierungswert der Stufe I für „quantitativ-absolute Flächenverluste“ nach Lambrecht & Trautner (2007; Unterscheidung von Flächenverlust und gradueller Funktionsminderung) nicht überschritten wird.

2. Ausschluss der Erheblichkeit der nachteiligen Veränderungen bzw. Ausschluss eines Biodiversitätsschadens, sofern sich die betroffenen Bestände nachweislich von selbst in äußerst kurzer Zeit regenerieren können. Dies wird vorausgesetzt, wenn sich die nachteiligen Veränderungen innerhalb der Amplitude der natürlichen Fluktuation bewegen und/oder eine hohe Regenerationsfähigkeit gegeben ist.

Da die genannten Kriterien nur im Sinne einer Regelvermutung angewendet werden können, ist im Zweifel immer davon auszugehen, dass eine detaillierte Prüfung durchzuführen ist. Wie bereits oben erwähnt, muss daher, insbesondere wenn entsprechende Hinweise dafür vorliegen, im Einzelfall geprüft werden, ob Umstände gegeben sind, die trotz des Vorliegens eines der Regelbeispiele dennoch eine erhebliche Schädigung konstituieren.

Für die detaillierte Schadensbewertung ist es dann erforderlich, das feststellbare Ausmaß der nachteiligen Veränderung vor dem Hintergrund der konkreten Bedeutung des betroffenen Bestands für die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands des LRT oder der Art sowie des Erhaltungszustandes des LRT oder der Art auf übergeordneter Ebene zu bewerten. Grundsätzlich gilt dabei, je bedeutender der betroffene Bestand, desto geringer die tolerierbare nachteilige Veränderung.

Die Grundstruktur des Ansatzes zur Bewertung der Erheblichkeit von Biodiversitätsschäden wird nachfolgend jeweils für verschiedene Fallkonstellationen vertiefend erläutert.

Erheblichkeit der nachteiligen Veränderungen bei LRT und Habitaten geschützter Arten außerhalb von FFH-Gebieten (bzw. bei LRT in Natura-2000-Gebieten, die nicht Erhaltungsziel sind)

Für die Bewertung der Erheblichkeit der Veränderungen von LRT und Habitaten geschützter Arten sind die Bedeutung des lokal betroffenen Bestands und das Ausmaß der nachteiligen Veränderung miteinander zu verknüpfen. Der anhand von verschiedenen Kriterien (beispielsweise Habitatqualität, Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars etc.) zu ermittelnden Bedeutung des betroffenen Bestands im örtlichen räumlichen Zusammenhang (ABC-Bewertung) wird dazu der jeweilige Orientierungswert nach Lambrecht & Trautner (2007), der je nach Anteil der betroffenen Fläche an der Gesamtfläche (≤1%, ≤0,5%, ≤0,1%) unterschiedliche maximal tolerierbare Flächenverluste angibt (Stufe I: geringster tolerierbarere Flächenverlust, bis Stufe III: größter tolerierbarer Flächenverlust) als Schwellenwert für die einzelfallspezifische Erheblichkeit zugeordnet (A = Stufe I; B = Stufe II; C = Stufe III). In Abhängigkeit von der Bedeutung des betroffenen Bestands für die Erreichung bzw. Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands auf übergeordneter Ebene können sich zudem folgende Modifikationen ergeben:

Bei einer besonderen Bedeutung (hoch bis sehr hoch) des betroffenen Bestands für die Erreichung bzw. Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands auf übergeordneter Ebene erfolgt eine Verschärfung des Orientierungswertes um eine Stufe. Ist die Bedeutung des betroffenen Bestands bereits auf örtlicher Ebene hoch, kann keine Verschärfung auf eine strengere Erheblichkeitsschwelle mehr erfolgen. Bei einer geringen bis mittleren Bedeutung des betroffenen Bestands für die Erreichung bzw. Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands auf übergeordneter Ebene bleibt der Orientierungswert erhalten.

Wird der im jeweiligen Einzelfall auf diese Weise ermittelte Orientierungswert für die beeinträchtigte Fläche überschritten, liegt ein Biodiversitätsschaden vor (vgl. * Erhaltungszustand entsprechend des Monitorings nach Art. 11 FFH-RL, ** Orientierungswert nach Lambrecht & Trautner (2007)).

Der in Abb. 3 dargestellte Ablauf zur Bewertung nachteiliger Veränderungen von LRT entspricht im Wesentlichen dem Ablauf für die Bewertung der Erheblichkeit von nachteiligen Veränderungen von Habitaten geschützter Arten außerhalb von Natura-2000-Gebieten. Nur die Merkmale zur Ermittlung der Bedeutung des betroffenen Habitats für das Erreichen oder die Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands sind in Anlehnung an die Vorgaben der ABC-Bewertung entsprechend angepasst. Aus diesem Grund kann hier auf eine gesonderte Darstellung der Bewertung von nachteiligen Veränderungen von Habitaten verzichtet werden.

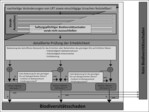

Erheblichkeit der nachteiligen Veränderungen bei einer Tötung von Individuen/Mortalität bei Arten außerhalb von Natura-2000-Gebieten (bzw. Arten in Natura-2000-Gebieten, die nicht Erhaltungsziel sind)

Da die UH-RL nicht zwischen Arten nach Anh. IV FFH-RL, Arten, die nur in Anh. II FFH-RL gelistet sind, und Vogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 oder Anh. I der VS-RL unterscheidet, sind für die jeweiligen Gruppen grundsätzlich die gleichen Bewertungsmaßstäbe anzulegen.

Generell gilt, je geringer die Anzahl der getöteten Individuen einerseits ist, und je größer der Bestand andererseits, desto unwahrscheinlicher sind nachteilige Auswirkungen auf den günstigen Erhaltungszustand sowohl des lokalen Bestands (= lokale Reproduktionsgemeinschaft) als auch des Gesamtbestands der Art. Für die Beurteilung der Erheblichkeitsschwelle im Einzelfall ist die Anzahl der getöteten Individuen mit weiteren artspezifischen Faktoren in Beziehung zu setzen, unter denen das Reproduktionspotenzial bzw. die Reproduktionsrate einer Art eine besondere Bedeutung einnimmt. R-Strategen, die sich schnell entwickeln, viele Nachkommen haben und stark schwankende Populationsgrößen aufweisen, können i.d.R. einen höheren zahlenmäßigen Verlust kompensieren, ehe es zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art kommt. So ist es naheliegend, dass bei Arten mit sehr hohen Reproduktionsraten, wie z.B. bei manchen Insekten, der Verlust weniger Exemplare i.d.R. unterhalb der Erheblichkeitsschwelle bleibt, während dies für Arten mit sehr geringen Reproduktionsraten (K-Strategen) wie z.B. viele Großsäugetiere schnell populationsrelevant sein kann.

Die Bewertung einer nachteiligen Veränderung in Bezug auf ihre Erheblichkeit für den günstigen Erhaltungszustand einer Art bzw. seine günstige Entwicklung wird dann konkret in erster Linie von der Zahl der an der Reproduktion teilnehmenden Mitglieder der lokalen Bestände der Art bestimmt. Aus Vereinfachungsgründen wird hier vernachlässigt, dass den reproduzierenden Weibchen für den Erhaltungszustand einer Reproduktionsgemeinschaft eine höhere Bedeutung zukommt als den männlichen Individuen.

Entsprechend sollte der Umfang der nachteiligen Veränderung vorrangig anhand der Anzahl getöteter Individuen der jeweiligen Reproduktionsgemeinschaft beurteilt werden. Dies gilt nicht, wenn beispielsweise ein Fließgewässer betroffen ist und man davon ausgehen muss, dass die am Gewässerboden lebenden, mehrere Jahre zur Entwicklung benötigenden Larven von Flussjungfern (Gomphidae) getötet worden sein könnten.

Sowohl die Feststellung der Anzahl getöteter Individuen als auch die Bestimmung ihres Anteils am Gesamtbestand der lokalen Reproduktionsgemeinschaft stößt allerdings auf eine Reihe von methodischen und praktischen Problemen. Die Bewertung im Rahmen des Vollzugs des Umweltschadensrechts kann sich oftmals nicht oder nur grob auf die Zahl getöteter Individuen beziehen, da eine genaue Bestandserfassung ex post nicht möglich ist. Aus diesem Grund sind für den Nachweis eines Biodiversitätsschadens methodische Vereinfachungen anzuerkennen, damit das Instrument bezogen auf die Tötung von Individuen geschützter Arten nicht ins Leere läuft.

Sind jedoch funktional besonders relevante Entwicklungsstadien betroffen, muss regelmäßig davon ausgegangen werden, dass kein Bagatellfall vorliegt.

In der Prüfung ist zu unterscheiden zwischen einmalig/temporär auftretenden und dauerhaften/fortwährenden Verlusten von Tierindividuen. Deshalb ist zunächst festzustellen, ob ein Nachwirken der Schadensursachen vorliegt.

Bedingung ist in allen Fällen, dass die erforderlichen Habitatstrukturen trotz Einwirkung erhalten geblieben sind oder sich kurzfristig regenerieren werden. Sofern Habitatstrukturen beeinträchtigt sind, erfolgt parallel eine Bewertung der nachteiligen Veränderung der Habitate. Treten zugleich Tötungen von Tieren (unabhängig von deren Zahl) und erhebliche Habitatverluste auf, ist immer ein Biodiversitätsschaden anzunehmen.

Im Detail erfolgt die Bewertung der Erheblichkeit zunächst anhand quantitativer Kriterien (vgl. Abb. 4). Kann ein Biodiversitätsschaden anhand des quantitativen Kriteriums nicht eindeutig als bagatellhaft ausgeschlossen werden (als Orientierungsrahmen gilt <1% der Gesamtsterblichkeitsrate/Jahressterblichkeitsrate der betroffenen Population), erfolgt eine Abschätzung nach qualitativen Kriterien anhand von Tendenzaussagen und plausiblen Ableitungen. Diese betreffen insbesondere die Bestands-/Populationsentwicklung einer Art und deren Empfindlichkeit nach populationsbiologischen Merkmalen.

4 Darstellung des Bewertungsansatzes anhand fiktiver Beispiele

4.1 Veränderung der Pflanzengesellschaft einer Flachlandmähwiese (LRT 6510) durch Intensivierung der Nutzung (verstärkte Düngung und höhere Mahdhäufigkeit)

Durch in jüngster Zeit erfolgte Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung (verstärkte Düngung und höhere Mahdhäufigkeit) verändert sich die Pflanzengesellschaft einer Flachlandmähwiese (LRT 6510). Nach entsprechendem Hinweis kehrt der Landwirt zur vorherigen extensiven Bewirtschaftung zurück.

Es handelt sich um eine schleichende nachteilige Veränderung innerhalb eines Natura-2000-Gebiets, die nicht mehr andauert. Es gibt einen Managementplan, der die Fläche mit ihren Erhaltungs- und Entwicklungszielen dokumentiert.

Tab.1 beschreibt das Vorgehen der Bewertung.

4.2 Individuenverluste des Neuntöters im Zusammenhang mit der Aufstellung einer Lärmschutzwand

An einer Bahnstrecke, die durch strukturiertes Halboffenland führt, das mit hoher Dichte vom Neuntöter (Lanius collurio) besiedelt ist, wird auf einer Länge von 300 m eine transparente Lärmschutzwand wegen angrenzender Bebauung errichtet. Die Lärmschutzwand wurde ohne artenschutzrechtliche Betrachtung und somit ohne Vorkehrungen zur Verhinderung von Vogelanflügen zugelassen und errichtet. Nach Durchführung der Baumaßnahme werden beim Abgehen der Wand drei tote Neuntöter gefunden.

Die Schadensursache ist auf eine berufliche Tätigkeit zurückzuführen. Eine Freistellung von der Haftungspflicht nach §19 Abs.1 S.2 BNatSchG besteht nicht, da die festgestellten Auswirkungen nicht Gegenstand des Zulassungsverfahrens waren.

Das Vorgehen bei der Bewertung ist in Tab. 2 dargestellt.

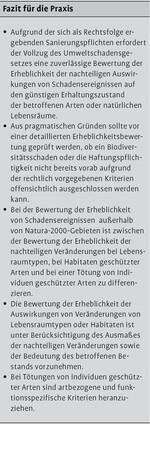

5 Schlussfolgerungen

Das vorgestellte Bewertungsmodell bedient sich der fachlich etablierten und gerichtlich überprüften Maßstäbe der FFH-Verträglichkeitsprüfung bzw. der artenschutzrechtlichen Prüfung, die entsprechend den spezialgesetzlichen Anforderungen angepasst werden.

Aufgrund der engen entstehungsgeschichtlichen, systematischen und teleologischen Verzahnung (vgl. Peters et al. 2014) der Umwelthaftung europäischer Provenienz mit den Natura-2000-Richtlinien (FFH-RL, VS-RL) ist, wie bereits erwähnt, der Rückgriff auf bereits bekannte und bewährte Grundsätze im Hinblick auf die Schaffung einer Kohärenz der Regelungen des europäischen Naturschutzrechts und damit auch in Bezug auf anzulegende Erheblichkeitsschwellen im Grundsatz unter Berücksichtigung freilich der Besonderheiten des Umweltschadensrechts angebracht. In diese Richtung argumentieren auch Milieu Ltd & IUCN (2014), wonach zum Teil vorgeschlagen wird, die „Erheblichkeit“ der Schädigung bzw. die zur Bestimmung der für deren Definition maßgeblichen Kriterien explizit an den bereits bekannten Umwelthaftungsregime und an Art. 6 Abs. 2 FFH-RL auszurichten (vgl. dort S. 28).

Eine Herausforderung für die Anwendung insbesondere für Ereignisse außerhalb von Natura-2000-Gebieten bleibt die oftmals lückenhafte Ausgangsdatenlage für die Feststellung der Ausprägung des Ausgangszustands und die Bewertung seiner Rolle für den günstigen Erhaltungszustand. Hieraus resultierende Bewertungsunschärfen gegenüber z.B. einer FFH-Verträglichkeitsprüfung sind im Einzelfall nicht vermeidbar. Sie stellen die Gültigkeit des Bewertungsergebnisses bzw. der dargestellten Methode nicht in Frage, bedingen aber ggf. erhöhte Anforderungen an eine plausible, auf den Einzelfall abgestellte Argumentation. Die im Forschungsvorhaben entwickelten fiktiven Beispiele liefern hierfür Anhaltspunkte.

Da es ohne genauen und plausiblen Nachweis des Erhaltungszustands betroffener Arten und Lebensräume schwierig bleibt, einen Biodiversitätsschaden und die direkte Verantwortlichkeit des Verursachers nachzuweisen, erfordert die stärkere Implementierung des Instruments der Umwelthaftung vor allem „saubere“, d.h. flächendeckende und nach einheitlichen Maßstäben gewonnene Daten zum Erhaltungsstatus, zur Funktion und zur Regenerationsfähigkeit von Arten und Lebensräumen im Sinne eines umfassenden Landschaftsmonitorings.

Literatur

Brahms, E., Jungmann, S., Schwarzer, O. (2009): Gehölzrückschnitte zur Verbesserung des Hochwasserabflusses und ihre FFH-Verträglichkeit. Vorgehen und Bewertungsmethode in Weichholz-Auenwäldern an der Elbe. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (9), 261-270.

Bruns, E., Kiess, C., Peters, W. (2009): Anforderungen an die Erfassung, Bewertung und Sanierung von Biodiversitätsschäden nach dem Umweltschadensgesetz. Natur und Recht (NuR) 31 (3), 149-159.

Garniel, A., Mierwald, U., Ojowski, U. (2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Hrsg., abrufbar unter http://www.bmvba.sw.

Gassner, E. (2007): Zur Aktualisierung der UVP durch die Umwelthaftungsrichtlinie. Umwelt- und Planungsrecht (UPR) 27 (8), 292-295.

Kaiser, T. (2008): Praxiserfahrungen zur Beurteilung der Erheblichkeit im Rahmen von FFH-Verträglichkeitsprüfungen. uvp-report 22 (1-2), 63-65.

Kiess, C., Bernotat, D. (2008): Operationalisierung des Umweltschadensgesetzes bei Biodiversitätsschäden. In: Knopp, L., Wiegleb, G., Hrsg., Biodiversitätsschäden und Umweltschadensgesetz – rechtliche und ökologische Haftungsdimension, Tagungsband zu dem interdisziplinären Symposium am 9. Oktober 2008 in Leipzig, Karlsruhe, 9ff.

Knopp, L. (2007): Neues Umweltschadensgesetz – verspätet, aber zum 14-11-2007 in Kraft. Umwelt- und Planungsrecht (UPR), 414-420.

–, Wiegleb, G., Piroch, I. (2008): Die (neue) Haftung für Schäden an der Biodiversität. Zum Tatbestandsmerkmal der „erheblichen nachteiligen Auswirkungen“. Natur und Recht (NuR) 30 (11), 745-754.

Lambrecht, H., Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP. Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juli 2007.

Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA, 2010): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes.

Louis, H.-W. (2008): Der Biodiversitätsschaden nach §21a des Bundesnaturschutzgesetzes. Natur und Recht (NuR) 30 (3), 163-170.

Milieu Ltd & IUCN (2014): Experience gained in the application of ELD biodiversity damage. Final report for the European Commission, DG Environment, Brussel.

Peters, W., Bruns, E., Lambrecht, H., Trautner, J., Wolf, R., Klaphake, A., Hartje, V., Köppel, J. (2008): Erfassung, Bewertung und Sanierung von Biodiversitätsschäden nach der EG-Umwelthaftungsrichtlinie. Bonn-Bad Godesberg.

–, Götze, R., Koukakis, G.-A. (2014): Bewertung und Bewältigung erheblicher Biodiversitätsschäden und deren Verhältnis zur Eingriffsregelung. Natur und Landschaft 89 (1), 2-6.

Sachteleben, J., Fartmann, T. (2010): Bewertung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen nach Anh. I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Deutschland Überarbeitete Bewertungsbögen der Bund-Länder-Arbeitskreise als Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring. Bonn.

Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M., Schröder, E. (Bearb., 2006): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2.

Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Wolfgang Peters und Katrin Wulfert, Bosch & Partner GmbH Berlin – München – Herne – Hannover, Kantstraße 63a, D-10627 Berlin, E-Mail w.peters@boschpartner.de bzw. k.wulfert@boschpartner.de; Internet http://www.boschpartner.de; George-Alexander Koukakis, GÖTZE Rechtsanwälte, Anwaltshaus im Messehof Leipzig, Petersstraße 15, D-04109 Leipzig, E-Mail mail@goetze.net, Internet http://www.goetze.net; Ute Jahns-Lüttmann und Dr. Jochen Lüttmann, FÖA Landschaftsplanung GmbH, Auf der Redoute 12, D-54296 Trier, E-Mail ute.jahns-luettman@foea.de bzw. jochen.luettmann@foea.de; Internet http://www.foea.de; Dirk Bernotat, Bundesamt für Naturschutz, Außenstelle Leipzig, Fachgebiet II 4.2, Karl-Liebknecht-Straße 143, D-04277 Leipzig, E-Mail dirk.bernotat@bfn.de, Internet http://www.bfn.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.