Empfindlichkeit von Waldschnepfen gegenüber Windenergieanlagen

Abstracts

Die Veröffentlichung von Dorka et al. (2014) unter dem Titel „Windkraft über Wald – kritisch für die Waldschnepfenbalz?“ im Märzheft dieser Zeitschrift hat in der Fachwelt eine rege Diskussion über die Empfindlichkeit dieser Art gegenüber Windenergieanlagen (WEA) ausgelöst. Der vorliegende Beitrag setzt sich kritisch mit dem derzeitigen Kenntnisstand und den von Dorka et al. gezogenen Schlussfolgerungen auseinander.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. §44 Abs.1 BNatSchG werden für die Waldschnepfe (Scolopax rusticola) durch den Bau und Betrieb von WEA regelmäßig nicht berührt. Habitatveränderungen sind nach der Eingriffsregelung (§§14ff. BNatSchG) zu beurteilen.

Sensitivity of the Woodcock to Wind Power Plants – Contribution to the current discussion

In March 2014 Dorka et al. published the results of the study “Wind power above forest – courtship of the woodcock at risk?” in this journal which led to an intensive discussion on the sensitivity of the species (Scolopax rusticola) to wind turbines. The paper reviews the state of knowledge about the species and discusses the conclusions drawn by Dorka et al.

For the woodcock the constructing and operating of wind turbines regularly not touches prohibitions of species protection according to German nature conservation legislation (§ 44 Abs.1 BNatSchG). Changes in habitat conditions have to be judged by the impact regulation according to § 14ff BNatSchG.

- Veröffentlicht am

1 Anlass

Die Veröffentlichung des Beitrags von Dorka et al. (2014) unter dem Titel „Windkraft über Wald – kritisch für die Waldschnepfenbalz?“ in Heft 3/2014 dieser Zeitschrift hat unmittelbare Auswirkungen sowohl auf die Diskussion um Windenergienutzung über Wald als auch auf laufende Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen im Wald. Naturschutzbehörden und Kritiker der Windenergienutzung haben, den Autoren des Beitrags folgend, eine neue „Problemvogelart“ identifiziert, deren Berücksichtigung in den Erfassungen bzw. naturschutzfachlichen Konfliktprognosen zunehmend erwartet wird.

Bisher wurde die Waldschnepfe nicht als windkraftsensible Art betrachtet (vgl. z.B. HMUELV & HMWVL 2012, LAG VSW 2012, MKULNV NRW 2013, NLT 2014). Diese Bewertung scheint sich jedoch zu ändern. Aufgrund einer entsprechenden aktuellen Anforderung hat sich die Verfasserin näher mit der Vogelart und der genannten Veröffentlichung auseinander gesetzt. Im konkreten Fall wurden im Rahmen der Brutvogelkartierung zu einem geplanten Windpark vereinzelt balzende sowie überfliegende Waldschnepfen erfasst und textlich erwähnt. Die zuständige Naturschutzbehörde wünscht nun die Verortung der Revierpaare“ und eine Auseinandersetzung mit der Störungsempfindlichkeit von Waldschnepfen gegenüber WEA und ggf. daraus resultierende Vermeidungs- oder Kompensationsmaßnahmen. Es stellt sich aber die Frage, ob das auf Grundlage der verfestigten Rechtsprechung, insbesondere unter dem Aspekt der „besten wissenschaftlichen Erkenntnis“, in einem solchen Umfang regelmäßig erforderlich ist.

2 Grundlagen der Erfassung

Waldschnepfen haben ein promiskes Paarungssystem, bei dem mehrere Weibchen in einem von einem Männchen genutzten Gebiet brüten können. Die Männchen besetzen darüber hinaus keine Territorien, die sie verteidigen, vielmehr überlappen sich die von den Männchen genutzten Bereiche oftmals (vgl. Dorka et al. 2014). Infolgedessen können weder „Reviere“ noch „Revierpaare“ im eigentlichen Sinn verortet werden. Nach Südbeck et al. (2005) ist eine Bestandserfassung mit herkömmlichen Methoden aufgrund der großen Aktionsradien balzender Männchen nicht möglich. Deshalb solle die Art nur qualitativ erfasst werden. Die Bestandsangabe erfolgt in „besetzten Teilflächen“. Die Größe einer Teilfläche beträgt nach Südbeck et al. 1km². In größeren Waldgebieten wären synchron mehrere Zählpersonen mit sekundengenauem Abgleich einzusetzen. In Anbetracht der bislang als nicht empfindlich gegenüber WEA geltenden Art wurde dieser Aufwand zur Erfassung bisher nicht betrieben und wird auch in den einschlägigen Leitfäden nicht gefordert (z.B. HMUELV & HMWVL 2012, MKULNV NRW 2013).

3 Lebensraum, Balzverhalten, Bestand

Waldschnepfen sind Zugvögel, die eine deutliche Bindung an ausgedehnte, ausreichend feuchte Waldgebiete aufweisen, wo sie vor allem reich gegliederte Hochwälder bevorzugen, in denen ein lockerer Baumbestand eine für das Nahrungsangebot und die Deckung ausreichende Kraut- und Strauchschicht zulässt. Für die Brut werden Jungbestände in der Kultur- oder ersten Dickungsphase oder aufgelockerte Altbestände genutzt. Laub- und Laubmischwälder werden den Nadelwäldern deutlich vorgezogen. Nadelholzkulturen werden zwar zunächst genutzt, dann aber wieder aufgegeben, sobald sie 2–4 m hoch werden und sich schließen. Die Krautschicht besteht idealerweise aus Farnen und Zwergsträuchern mit dünnen Stängeln und ausgedehntem Blattwerk, die es den Vögeln erlauben, sich unter den schützenden Blättern fortzubewegen. Ein hoher Grasanteil ist ungünstig, weil er keinen Sichtschutz nach oben bietet.

Waldwege, Schneisen und Blößen, also innere Waldränder, sind vor allem für die singfliegenden Männchen von Bedeutung, jedoch liegen auch die Brutplätze häufig am Bestandesrand. In dem von einem Männchen genutzten Gebiet brüten oft mehrere Weibchen, eine Paarbindung besteht nicht. Die Hauptbrutzeit liegt im April und Anfang Mai, wobei die Angaben einen breiten Zeitraum umfassen. Zweitbruten kommen regelmäßig vor (Glutz von Blotzheim 1989, 2001: 149ff.). Ihre typischen Singflüge zur Balz vollziehen die Männchen während des gesamten Brutzeitraums mit einem Intensitätsmaximum in der zweiten Junihälfte (Nemetschek 1977).

Die von einem Männchen während der Balzphase genutzte Waldfläche umfasst nach verschiedenen Telemetriestudien zwischen 43 und 175ha. Die Männchen zeigen kein Territorialverhalten (Dorka et al. 2014). Wenn die Weibchen brüten, dehnen die Männchen ihre Flüge erheblich aus und überfliegen auch Gebiete, die nicht als Brutplätze in Betracht kommen (Glutz von Blotzheim 1989, 2001: 149ff.).

Die Balzflüge der Männchen erfolgen hauptsächlich um den Sonnenuntergang und 1 bis 1,5 Stunden danach, aber auch vor der Morgendämmerung. Sie verlaufen strukturgebunden. „Die Flughöhe der Männchen richtet sich nach Helligkeit und Aufenthaltsort. Zu Beginn der abendlichen Balzphase fliegen die Männchen (unabhängig von der Baumhöhe) im März in etwa 14m, im Juni/Juli in etwa 20m Höhe. Mit zunehmender Dunkelheit wird die Flughöhe reduziert. In Anpassung an die konstant zwischen den Baumkronen oder noch häufiger tiefer über Schneisen und Wege fliegenden Weibchen bleiben nun auch die Männchen zwischen den Baumkronen oder bis 1–3m darüber“ (Glutz von Blotzheim 1989, 2001: 162ff., unter Verweis auf Nemetschek 1974).

Der Gesang der Männchen besteht aus zwei unterschiedlichen Lautelementen, einem mehrmals wiederholten „Quorren“, das mit einem spitzen Ton, dem „Pitzen“, endet.

Waldschnepfen gehören mit einer Bestandszahl in Deutschland von 23000 bis 27000 Expl. zu den mittelhäufigen Arten. Langfristig (Zeitraum 50–150 Jahre) ist ein Bestandsrückgang zu verzeichnen, kurzfristig (1980–2005) wird der Bestand als stabil eingeschätzt. In der Roten Liste Deutschlands ist die Art in der Vorwarnstufe verzeichnet (Südbeck et al. 2007). Die gesamte europäische Population, die sich bis zum Ural erstreckt, wird von Wetlands International (o.J.) für das Jahr 2005 auf 10 bis 25 Mio. Individuen beziffert und als stabil bezeichnet. Die Überwinterungsgebiete dieser Population liegen westlich und südlich der 2-°C-Isotherme in West- und Südeuropa und bewaldeten Gebieten im nördlichen Randbereich Afrikas (Glutz von Blotzheim 1989, 2001: 140f). Der europäische Überwinterungsbestand weist nach Einschätzung von BirdLife International (2004) einen starken Rückgang auf.

Waldschnepfen sind jagdbares Wild, das in den meisten Bundesländern auch Jagdzeiten von Mitte Oktober bis Ende Dezember (z.B. Niedersachsen) oder bis Mitte Januar (z.B. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen) hat. In Hessen wurde mit der Verordnung über die Änderung der Jagdzeiten vom 09. Juni 2011 eine ganzjährige Schonzeit festgesetzt. Die Jagdstrecke betrug in der Jagdsaison 2007/2008 in Deutschland 18245 Waldschnepfen. In Frankreich werden pro Jagdsaison 1,2 bis 1,3 Mio. Schnepfen erlegt. Ähnlich hohe Strecken werden in Italien (0,5 bis 1,5Mio.) und Griechenland (0,45 bis 0,55Mio.) erreicht (Tillman 2008: 88f.). Bei einem Großteil dieser Jagdopfer handelt es sich vermutlich um Durchzügler und Überwinterer.

4 Empfindlichkeit gegenüber WEA

4.1 Kenntnisstand

Waldschnepfen gelten, wie oben dargestellt, in den bestehenden Leitfäden und Hinweisen zur WEA-Planung gemeinhin nicht als windkraftrelevante Art. Mit Dorka et al. (2014) gibt eine einzelne Veröffentlichung Hinweise auf eine mögliche Empfindlichkeit. Die Autoren haben in den Jahren 2006 bis 2008 in einem Windpark im Nordschwarzwald jeweils einmalige Synchronzählungen von Waldschnepfenüberflügen an 15 Beobachtungspunkten (WEA-Standorten) als Vorher-Nachher-Untersuchung durchgeführt. Dabei wurde ein signifikanter Rückgang der Überflugzahlen an den WEA-Standorten festgestellt, während in dem nicht durch WEA beeinflussten Referenzgebiet (in dem allerdings die zehn Zählpunkte nicht synchron bearbeitet wurden und zwischen den Jahren wechselten) die Zahlen konstant blieben bzw. leicht anstiegen.

Daraus wird die These abgeleitet, dass zum einen durch die Lärmemissionen der WEA die akustischen Signale der Waldschnepfen überlagert (maskiert) werden könnten und dass zum anderen ein Meideverhalten gegenüber den Bauwerken, auch wenn sie sich nicht in Betrieb befinden, im Umkreis von 300 m um die WEA ausgelöst wird. Durch diesen Habitatverlust würde sich bei der aus den ersten Untersuchungen errechneten Abundanz der Männchen ein Verlust von 25 Männchen für das Gesamtgebiet des Windparks ergeben, was 0,5 bis 1,3% des baden-württembergischen Waldschnepfenbestandes entspreche. Der Habitatverlust mit der Folge des Bestandsrückgangs wird als „Störung“ gemäß §44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG klassifiziert.

Die Störungsempfindlichkeit von Waldschnepfen beschreibt Glutz von Blotzheim (1989, 2001) als offenbar während der Zugzeit höher als danach. „Geringfügige Bewegungen, leises Sprechen und das Aufleuchten eines Elektronenblitzgerätes führen weder zu Flugänderungen noch zu Unterbrechungen der Balzstrophen“ (a.a.O., S.165). Es ist folglich anzunehmen, dass von WEA ausgehende Lichtemissionen, die weit oberhalb des Wahrnehmungshorizonts der Tiere liegen, das Verhalten von Waldschnepfen nicht beeinflussen. Inwieweit die gleichmäßigen Rotorbewegungen in großer Höhe Einfluss auf das relativ bodennah ablaufende Balzverhalten, die am Boden stattfindende Nahrungssuche sowie die Brut haben könnten, wurde bisher nicht problematisiert und wird auch bei Dorka et al. (2014) nur nachrangig behandelt. Auch eine grundsätzliche Meidung von Strukturen, die durch Bauwerke geprägt sind, scheint nicht gegeben. Sowohl historische (Naumann 1836) als auch aktuelle Berichte (J. Schlüter mdl., 09.09. 2014) belegen, dass Balzflüge von Waldschnepfen sich sogar in Dörfer erstrecken.

Hinweise auf eine Kollisionsgefährdung lassen sich aus den bekannten Verhaltensweisen nicht ableiten. In der seit etwa dem Jahr 2000 geführten Fundkartei der Vogelverluste an WEA in Deutschland nach Dürr (2014a) sind drei Totfunde von Waldschnepfen aus Baden-Württemberg aus den Jahren 2003 und 2009 (April und September; Datum des dritten Fundes unbekannt) und zwei aus Hamburg aus den Jahren 2012 und 2014 (Oktober und März) verzeichnet, in der europaweiten Liste sind es elf Funde (Dürr (014b). Vier der fünf Funde in Deutschland wurden an WEA im Offenland gemacht, also unabhängig vom Brutlebensraum und, soweit bekannt, während der Zugzeit.

4.2 Diskussion der aktuellen Untersuchung

Meideabstand

Der in der Untersuchung von Dorka et al. (2014) ermittelte Meideabstand und der daraus abgeleitete Habitatverlust wird mit den Daten des Zählpunktes 15 begründet. Dieser Standort liegt am Rand einer ausgedehnten Windwurffläche und wies vor Errichtung der WEA die meisten Überflüge singender Männchen auf (n=18), die die gesamte Windwurffläche zur Balz nutzten. Nach Errichtung der WEA 2007 und 2008 konzentrierten sich die wenigen Beobachtungen (2007 n=1; 2008 n=8) auf einen von der WEA mehr als 300m entfernt liegenden Bereich.

In dieser Herleitung wird übersehen, dass die besagte Windwurffläche an keiner Stelle mehr als 300 m von einer der insgesamt vier in der Umgebung befindlichen WEA entfernt ist (Kontrolle über Luftbilder von GoogleEarth). Eine 300m tiefe Meidezone um WEA lässt sich somit aus diesen widersprüchlichen Angaben nicht ableiten.

Zudem stellt sich die Frage, wie weiter als 300m vom Zählpunkt entfernte Vögel erfasst werden konnten. Nach der Darstellung in Glutz von Blotzheim (1989, 2001: 136) sind von den Lautäußerungen von Waldschnepfen lediglich die dem „Pitzen“ ähnlichen, aber erhebliche lauteren Aggressionslaute bis zu 300m weit hörbar. In der Untersuchung von Münch & Westermann (2002) wurden die Beobachter in Abständen von ca. 200 m postiert. Die dargestellten, beobachteten Flugbewegungen weisen mit Ausnahme einer einen Offenlandbereich querenden und von mehreren Beobachtern „übergebenen“ Flugbahn Längen von bis zu ca. 190 m auf. Sichtbeobachtungen auf Entfernungen von über 300 m sind bei dem weniger als taubengroßen Vogel in der Dämmerung und an Waldstandorten eher unwahrscheinlich.

Insgesamt liegt die Vermutung nahe, dass die durch die Abgrenzung des Untersuchungsraumes mit 350m um die Zählstandorte postulierten Erfassungsradien weit überschätzt sind und tatsächlich nur ein sehr viel engeres Umfeld der WEA-Standorte erfasst werden konnte, so dass auch aus diesem Grund die abgeleiteten Meideradien nicht plausibel sind.

Rückgang der beobachteten Balzflüge

Die stark reduzierten Erfassungsergebnisse des Jahres 2007 ergeben sich möglicherweise aus dem Umstand, dass zur Zeit der Erfassung die Bauarbeiten im Windpark noch nicht abgeschlossen waren, es also baubedingt zu Störungen gekommen sein kann.

Nicht diskutiert wird darüber hinaus die Vegetationsentwicklung auf den Windwurfflächen. Das Luftbild von 2009 (Google Earth) weist einen geschlossenen Nadelholzjungwuchs auf. Möglicherweise war er im Jahr 2006 noch so lückig, dass er als Bruthabitat für Waldschnepfen geeignet war, diese Eignung aber im Verlauf der folgenden zwei Jahre verloren hat (vgl. Angaben bei Glutz von Blotzheim: 149 ff.). Gleiches gilt für andere in der Nähe von Windwurfflächen gelegene Zählpunkte.

Die Zählpunkte befanden sich zudem in den Jahren 2007 und 2008 auf Baustellen bzw. zu der Zeit noch weitgehend vegetationsfreien Flächen um die Mastfüße, die keinerlei Attraktion für Waldschnepfenweibchen boten, woraus ein Einfluss auf das Balzverhalten männlicher Vögel zu erwarten ist. Dagegen dürften die Zählpunkte im Jahr 2006 vor dem Bau, aber nach erfolgten Baumfällungen, wahrscheinlich ideale Bedingungen aufgewiesen haben.

Die ebenfalls hohen Erfassungswerte im Jahr 2005, die nach Dorka et al. genau diese These von besonderen Gunststandorten im Jahr 2006 widerlegen sollen, leisten dies nicht, da als Zählpunkte für den damaligen Erfassungsdurchgang ebenfalls Freiflächen ausgewählt wurden. Auf die besondere Attraktion der freigestellten WEA-Standorte im Jahr 2006 deutet auch die Tatsache hin, dass an dem einen Standort, an dem keine WEA errichtet und der Wald nicht gerodet wurde, in keinem der drei Jahre Schnepfenüberflüge/rufe erfasst wurden.

Es ist also nicht verwunderlich, wenn das unattraktive, weil nach der Bauphase vegetationsfreie, direkte Umfeld der Anlagenstandorte von den Vögeln weniger genutzt wurde. Die geringe Wahrscheinlichkeit, dort ein Weibchen anzutreffen, dürfte auch von den Schnepfenmännchen erkannt werden. Dieses hat aber nicht unbedingt Einfluss auf den Bestand an sich oder die Aktivitäten balzender Vögel im Raum insgesamt.

Habitatunterschiede an den Referenzstandorten wurden nicht dargestellt. Es ist aber – nicht zuletzt aufgrund des Wechsels der Zählpunkte zwischen den Untersuchungsjahren – davon auszugehen, dass jeweils optimale Habitate untersucht wurden und somit eine Vergleichbarkeit – Grundvoraussetzung für Referenzuntersuchungen – möglicherweise nicht gegeben ist.

Maskierung der Rufe durch Lärmemissionen

Eine „Maskierung“ der Waldschnepfenrufe durch Lärmemissionen der WEA wird von Dorka et al. (2014) für das „Quorren“ den längeren Teil der Rufsequenzen vermutet, während sie für das „Pietzen“, den vergleichsweise hochfrequenten Abschlusston der Rufsequenzen, ausgeschlossen wird. Das Quorren ist jedoch ohnehin nur auf geringe Entfernungen hörbar (20–50 m) (vgl. Brauneis 2014a). Allerdings seien neben den Rufen auch die „leicht wetzenden Geräusche des Flügelschlags“ für die Kommunikation entscheidend und diese Geräusche würden überdeckt, so die These. Belege dafür finden sich in der Literatur nicht. Vielmehr beschreibt Glutz von Blotzheim (1989, 2001:162) den Schnepfenflug als geräuschlos und eulenartig, nur manchmal erfolge der Abflug mit „wuchtelnden oder sogar klatschenden Flügelschlägen“ (vgl. auch Naumann 1836).

Regelmäßig balzen Waldschnepfen auch im Nahbereich von Autobahnen, z.B. in 400m Entfernung zur A7 nördlich des Kreuzes Hannover-Ost (J. Schlüter mdl., 09.09.2014). Der in diesem Abstand von der Autobahn einwirkende Lärmpegel von 60–65dB (A) (vgl. Landeshauptstadt Hannover 2012) wird von modernen WEA (z.B. Enercon E82, Nabenhöhe 138 m) bei maximalen Emissionen nicht einmal annähernd am Mastfuß erreicht (50–55 dB). Ältere, kleinere WEA mit Nabenhöhen unter 90 m erreichen am Mastfuß Schallpegel von 55–60 dB, die sich im Abstand von ca. 160 bis 190 m auf 50–55 dB reduzieren (vgl. z.B. Kötter Consulting Engineers 2014).

Eine Maskierung der Balzrufe oder Fluggeräusche, die eine Paarfindung unterbinden könnte, erscheint in diesem Zusammenhang wenig plausibel. Zudem erfolgt die Kommunikation keineswegs nur über Geräusche, vielmehr geschieht die Paarfindung auch optisch (Glutz von Blotzheim 1989, 2001: 164). Darauf deutet schon die Tatsache hin, dass die Flughöhe mit zunehmender Dunkelheit, also abnehmender Sicht, abnimmt.

Flughöhe

Dorka et al. (2014) stellen dar, dass die Balzflüge zu Beginn der Aktivitätsphase auch im Einflussbereich der Rotoren in 60 bis 100 m Höhe stattfänden und sich die Flughöhe erst gegen Aktivitätsende auf knapp über dem Wipfelbereich der überflogenen Bestände reduziere. Die als Beleg dieser Aussage zitierte Arbeit von Nemetschek (1977) stellt eine von mehreren Veröffentlichungen von Inhalten seiner Diplomarbeit aus dem Jahr 1974 dar, die u.a. auch den Darstellungen Glutz von Blotzheims zugrunde lag, der Flughöhen von 20m zu Beginn der Abendbalz nennt und keine Hinweise auf größere Höhen gibt. Konkret gibt Nemetschek (1977) als Maximum der mittleren Flughöhe (Beginn der abendlichen Balz Ende Mai/Anfang Juni) knapp 22 m mit einer Standardabweichung von 5 m an. Mit abnehmender Lichtintensität nimmt die durchschnittliche Flughöhe auf 13 m mit einer Standardabweichung von ca. 2 m ab. Die auch von Glutz von Blotzheim verwendete Formulierung, dass sich mit zunehmender Dunkelheit die Flughöhe auf 1–3m über Baumwipfelhöhe reduziere, ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass Nemetschek seine Beobachtungen überwiegend in einem Erlenbruchwald auf Niedermoor machte. Nasse Erlenbruchwälder erreichen häufig nur Wuchshöhen von 12–15m.

Siedlungsdichte

Nicht dargestellt wird von Dorka et al. (2014), wie sich aus der Anzahl der gezählten Überflüge an den Zählpunkten die Siedlungsdichten von 10,0 Männchen/ 100 ha vor Errichtung des Windparks bzw. 1,2 Männchen/100 ha nach Errichtung des Windparks ermitteln. Offenbar werden pauschal 4,3 Überflüge/100 ha einem Männchen zugerechnet, obwohl Mulhauser & Zimmermann (2010) festgestellt haben, dass in einem Gebiet zwar eine lineare Korrelation zwischen den Kontakten (Überflügen) und der Anzahl der Männchen besteht, es aber nicht möglich ist, eine allgemeingültige Formel für das Verhältnis beider Größen herzuleiten. Die ermittelte Siedlungsdichte liegt mit 10,0 Männchen/100 ha erheblich über der anderer Untersuchungen, obwohl die Nadelholzbestände des Schwarzwaldes nicht gerade dem Optimalbiotop entsprechen. Allerdings können durch die ehemals militärische Nutzung des Untersuchungsgebietes und Windwurfereignisse die Verhältnisse vorübergehend günstiger gewesen sein.

In wesentlich aufwendigeren Untersuchungen (mehr Beobachter in höherer Dichte) wurden allerdings in den regelmäßig besiedelten Wäldern der südbadischen Oberrheinebene durchschnittlich nur 2,4 Männchen/100 ha (Andris & Westermann 2002), in einem Waldgebiet im nördlichen Ortenaukreis 4,8 Männchen/ 100ha (Münch & Westermann 2002), im waldreichen Süden der Stadt Münster, bezogen auf einen gesamten TK-Quadranten, 0,7 bis 1,7 Männchen/100ha (Gaedicke & Wahl 2007) ermittelt. Brauneis (2014 B) bezeichnet 5 Balzreviere/100 ha auf dem Hohen Meißner als die höchste Dichte in Hessen, ohne nähere Angaben zur Art der Ermittlung, während der Brutvogelatlas Hessen für Probeflächen in dortigen Europäischen Vogelschutzgebieten, also den geeignetsten Gebieten für die Art, 4 Paare/100 ha benennt (HGON 2010: 189).

Untersuchungsdesign und Schlussfolgerungen

Insgesamt erscheint das Untersuchungsdesign fragwürdig. Auf der Grundlage einer jeweils einmaligen, zweistündigen synchronen Vorher- und Nachher-Erfassung (2007 befand sich der Windpark noch im Bau) wurden ohne Berücksichtigung von vorübergehenden (Vegetationsfreiheit im Umfeld der Stellflächen) oder nachhaltigen (Kronenschluss des Jungwuchses der Windwurfflächen) Habitatveränderungen oder anderen Einflussgrößen, wie z.B. natürlichen oder jagdlich bedingten Populationsschwankungen, weitreichende Schlüsse gezogen. Unberücksichtigt blieb insbesondere die Möglichkeit schwankender Balzaktivität. Neben Aussagen über eine im Juni außerordentlich konstante Balz (Nemetschek 1977) gibt es auch Hinweise auf – unabhängig von der Witterung – von Abend zu Abend schwankende Balzaktivitäten (Hirons 1983, zit. in Mulhauser & Zimmermann 2010).

Die Herleitung der Schlussfolgerungen ist, wie oben dargelegt, z.T. grob fehlerhaft oder nicht belegt. So wurden der 300-m-Meideradius um WEA und der auf dieser Grundlage postulierte Habitatverlust unter falschen Voraussetzungen abgeleitet (kein Bereich der angeführten Windwurffläche ist >300m von einer WEA entfernt). Die starke Barriere- bzw. Abweisungswirkung der WEA wurde u.a. aufgrund einer falsch zitierten Flughöhe abgeleitet. Die Barriere wirke auch bei Windstille oder Abschaltung und sei daher strukturell bedingt durch die Anwesenheit der Bauwerke an den zuvor wichtigen Leitstrukturen (Wegen). Eine solche anlagenbedingte Veränderung des Habitats kann aber – wie im Folgenden noch diskutiert wird – keine Störung im Sinne des Artenschutzrechts sein. Die Ermittlung der Siedlungsdichte ist nicht belegt und erscheint stark überhöht. Der daraus abgeleitete Bestandsrückgang entbehrt jeder populationsökologischen Grundlage.

Insgesamt erscheint die Ableitung einer Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhandensein von WEA, die zu einem erheblichen Rückgang der lokalen Population führt, durch die vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht gedeckt.

rechtliche Bewertung

Auch in der rechtlichen Einordnung kann Dorka et al. (2014) nicht gefolgt werden. Sie leiten in der abschließenden Bewertung aus den Ergebnissen eine Störung gemäß §44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG durch den Bau des Windparks ab. Dabei gehen sie von z.T. falschen Annahmen aus:

(1) Die postulierte Meidung eines 300-m-Radius um die WEA führe zu einem vollständigen Habitatverlust wird schon dadurch widerlegt, dass innerhalb des Windparks – wenn auch deutlich weniger als im Jahr 2006 – auch 2008 noch Tiere festgestellt wurden (über 300m von WEA entfernte Flächen kommen nur am Außenrand des Untersuchungsgebiets vor). Es würde sich zudem nur ein Verlust von 22 Männchen errechnen, der aber dennoch einen erheblichen Anteil der Baden-Württembergischen Population ausmachen würde.

(2) Selbst wenn tatsächlich der Lebensraum von 22 bis 25 Männchen verloren ginge, bedeutet dies aber nicht den Verlust dieser Individuen. Diese Schlussfolgerung wäre nur zulässig, wenn die Kapazität der Umwelt (vgl. Wilson & Bossert 1973) durch Waldschnepfen voll ausgeschöpft wäre und diese keine Möglichkeit hätten, in andere Biotope auszuweichen oder andere Gebiete mit einer höheren Dichte zu nutzen und folglich direkt sterben oder in ungeeignete Regionen abwandern müssten. Einen entsprechenden Nachweis oder auch nur Hinweise darauf, dass die Kapazität der Umwelt für die Population ausgeschöpft sein könnte, liefern Dorka et al. (2014) nicht. Eine solche Situation ist nach den gegenwärtigen Bestandszahlen und dem enormen Jagddruck in den Durchzugs- und Überwinterungsgebieten auch nicht zu erwarten. Die Flexibilität im Zuggeschehen und in der Besiedlung der Bruthabitate (vgl. Glutz von Blotzheim 1989, 2001: 140 ff.) legt vielmehr die Vermutung nahe, dass kleinräumigen Verlusten geeigneter Brutbiotope, wie sie ein Windpark potenziell verursachen könnte, ausgewichen werden kann, ohne dass dies einen Einfluss auf den Brutbestand der Population hat. Diese These zu be- oder zu widerlegen, wäre gem. Art. 10 (1) EG-Vogelschutzrichtlinie dann allerdings eine Forschungsaufgabe der Mitgliedstaaten und nicht des Betreibers eines Windparks.

Aus dem von Dorka et al. (2014) ermittelten, tatsächlich nur virtuellen Bestandsrückgang wird auf eine erhebliche Störung im Sinne des § 44 (1) BNatSchG geschlossen. Das stellt eine Umkehrung des Ursachen-Wirkung-Zusammenhangs dar.

Die Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission gibt zum Störungsverbot weitergehende Hinweise. Störungen wirken auf einzelne Tiere und lösen spontane Reaktionen von Individuen aus, welche sich nicht nur direkt, sondern auch indirekt nachteilig auf die jeweilige Art auswirken. Als Beispiel werden Störungen von Fledermäusen während des Winterschlafs genannt, in deren Folge die Tiere ihre Körpertemperatur aufheizen und davon fliegen, so dass sie aufgrund des hohen Energieverlustes kaum Chancen haben, den Winter zu überleben. Eine Störung muss zudem absichtlich sein und Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art auf Populationsebene zur Folge haben (GDU 2007, Kap. II.3.2.a).

Habitatveränderungen, in deren Folge bestimmte Bereiche des Verbreitungsgebietes nicht mehr genutzt werden, stellen keine Störung dar, sondern wären ggf. im Rahmen der Eingriffsregelung gem. §§14ff. BNatSchG zu behandeln. Zwar kann das Einwirken auf Teillebensräume zu nachteiligen Veränderungen der „Kapazität der Umwelt“ (vgl. Wilson & Bossert 1973:90-98) führen, die durchaus Auswirkungen auf den örtlichen Bestand haben könnten. Dennoch ist dies durch den besonderen Artenschutz nicht erfasst, da die unmittelbare Störungswirkung fehlt. Zudem wurden von Dorka et al. (2014) Veränderungen der Population durch die Errichtung und den Betrieb des Windparks allein über ein Rechenmodell ermittelt, das wesentliche populationsökologische Aspekte völlig außer Acht lässt. Es ist in Anbetracht der erheblichen Bestandsrückgänge während der letzten 150 Jahre (vgl. Südbeck et al. 2007), die im Wesentlichen auf direkte Verfolgung zurückzuführen sind, kaum davon auszugehen, dass die Kapazität der Umwelt für diese Art in Baden-Württemberg derzeit ausgeschöpft ist (vgl. Wilson & Bossert 1973:83-90).

Entsprechend der Beliebigkeit, mit der die artenschutzrechtlichen Vorschriften in jüngerer Zeit in Genehmigungsverfahren zur Formulierung von Bedenken herangezogen werden, hätte nach der Logik von Dorka et al. (2014), die einen kompletten Habitatverlust auf der Fläche des Windparks postulieren, ebenso gut das Zerstörungsverbot gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 als artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand angeführt werden können. Dieses tun sie dann auch indirekt, indem sie Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote im Sinne eines Funktionserhalts gemäß § 44 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BNatSchG vorschlagen. Solche Maßnahmen beziehen sich nach der Formulierung des Gesetzes aber ausdrücklich auf die Verbote des § 44 Abs.1 Nr. 3, also auf das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, das dann im Fazit der Veröffentlichung schnell noch als vom Vorhaben berührt erwähnt wird. Gleichzeitig wird mit dieser Betrachtung der artenschutzrechtlichen Verbote noch die Eingriffsregelung gem. §§14ff. BNatSchG vermengt, indem Maßnahmen „zur Kompensation der Beeinträchtigungen von Waldschnepfen-Lebensräumen“ (Dorka et al. 2014: 77) aufgelistet werden.

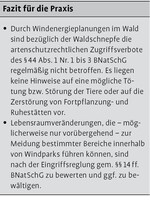

5 Schlussfolgerungen

Der derzeitige Kenntnisstand zur Reaktion von Waldschnepfen auf Windenergieanlagen im Wald begründet allenfalls einen „Anfangsverdacht“ bezüglich einer Empfindlichkeit. Daraus ist jedoch nicht bereits das Überschreiten einer Signifikanzschwelle abzuleiten, die vom Vorhabenträger auszuräumen wäre. Vielmehr ist es überhaupt fraglich, ob nach den „besten wissenschaftlichen Erkenntnissen“ eine erheblich nachteilige Auswirkung voraussichtlich festzustellen sein könnte.

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 Nr.1 bis 3 BNatSchG sind zudem regelmäßig nicht betroffen. Es liegen keine Hinweise auf eine mögliche Tötung bzw. Störung der Tiere oder auf die Zerstörung von Fortpflanzung- und Ruhestätten vor.

Lebensraumveränderungen, die – möglicherweise nur vorübergehend – zur Meidung bestimmter Bereiche innerhalb von Windparks führen können, sind nach der Eingriffsreglung gem. §§ 14ff. BNatSchG zu bewerten und ggf. zu bewältigen.

Die Veröffentlichung von Dorka et al. (2014) kann zum letzten Punkt Grundlagen liefern, zumindest wenn die aufgestellten Thesen durch weitere Untersuchungen bestätigt werden. Daraus leitet sich aber nicht ab, dass in jedem Einzelfall der Bestand der Waldschnepfe über das bisherige Maß hinaus gesondert erhoben werden müsste. Die bisher übliche Erfassungstiefe ermöglicht eine hinreichend genaue Abschätzung der Lebensraumbedeutung. Ob überhaupt bzw. inwieweit die Lebensraumbedeutung durch WEA erheblich nachteilig verändert wird, ist weder aus den zu erfassenden Beständen noch auf Grundlage des gegenwärtigen Erkenntnisstandes herzuleiten. Es fehlen vor allem belastbare Sachverhaltserkenntnisse, eine solche Umweltwirkung überhaupt anzunehmen. Dieses ist bei der rechtlichen Bewertung zu berücksichtigen.

Literatur

Andris, K., Westermann, K. (2002): Brutverbreitung, Brutbestand und Aktionsraumgröße der Waldschnepfe (Scolopax rusticola) in der südbadischen Oberrheinebene. Naturschutz südl. Oberrhein 3, 113-128.

BirdLife International (2004): Birds in the European Union: a status assessment.

Brauneis, J. (2014a): Eintrag vom 16.03.2014 auf http://www.hgon.de/voegel/beobachten/hgon-birdnet/. Abruf 08.09.2014.

– (2014b): Eintrag vom 10.08.2014 auf http://www.hgon.de/voegel/beobachten/hgon-birdnet/. Abruf 08.09.2014.

Dorka, U., Straub, F., Trautner, J. (2014): Windkraft über Wald – kritisch für die Waldschnepfenbalz? Erkenntnisse aus einer Fallstudie in Baden-Württemberg (Nordschwarzwald). Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (3), 69-78.

Dürr, T. (2014a): Vogelverluste an Windenergieanlagen in Deutschland. Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. Stand: 26.08.2014.

– (2014b): Vogelverluste an Windenergieanlagen/bird fatalities at windturbines in Europe. Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. Stand: 26.08.2014.

Gaedicke, L., Wahl, J. (2007): Für ADEBAR auf den „Schnepfenstrich“ – Anregungen zur Ermittlung von Waldschnepfenbeständen bei Atlaskartierungen. Charadrius 43 (1), 38-45.

Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission (GDU, 2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Endgültige Fassung, Februar 2007.

Glutz von Blotzheim, U.N. (Hrsg.), 1989, 2001): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 7: Charadriiformes (2. Teil). Lizenzausgabe Vogelzug Verlag, Wiebelsheim.

Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg., 2010): Vögel in Hessen. Die Brutvögel Hessens in Raum und Zeit. Brutvogelatlas. Echzell.

HMUELV & HMWVL (Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz & Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, 2012): Leitfaden – Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) in Hessen. Wiesbaden.

Kötter Consulting Engineers (2014): Schalltechnischer Bericht Nr. 212564-202.02, Lärmrasterkarten. Unveröffentl. Mskr.

LAG VSW (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, 2012): Fachkonvention „Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“.

Landeshauptstadt Hannover (2012): Lärmkartierung Hannover 2012 als Grundlage der Flächennutzungsplanung.

MKULNV NRW (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, 2013): Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen. Stand 12.11. 2013. Düsseldorf.

Mulhauser, B., Zimmermann, J.-L. (2010): Individuelle Erkennung und Bestandserfassung bei der Waldschnepfe Scolopax rusticola anhand von Gesangsmerkmalen balzender Männchen. Der Ornithologische Beobachter 107 (1), 39-50.

Münch, C., Westermann, K. (2002): Der Männchenbestand der Waldschnepfe (Scolopax rusticola) im Waldkomplex Wellenbösche/Schildbretthurst (nördlicher Ortenaukreis) während der Brutzeit 2001. Naturschutz südl. Oberrhein 3, 129-142.

Naumann, J.F. (Hrsg., 1836): Johann Andreas Naumann‘s Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 8. Ernst Fischer, Leipzig.

Nemetschek, G. (1977): Beobachtungen zur Flugbalz der Waldschnepfe (Scolopax rusticola). J.Orn. 118, 68-86.

NLT (Niedersächsischer Landkreistag, Hrsg., 2014): Naturschutz und Windenergie. Hinweise zur Berücksichitigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Standortplanung und ZUlassung von Windenergieanlagen. Entwurf, Stand 21.01.2014, Hannover.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

–, Bauer, H.-G., Boschert, M., Boye, P., Knief, W. (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands – 4. Fassung, 30.11.2007. Ber. Vogelschutz 44, 23-81.

Tillmann, E. (2008): Zur Ökologie der Waldschnepfe in Deutschland. In: Landesjägerschaft Niedersachsen, Hrsg., Landesjagdbericht 2008, 83-90. http://www.wildtiermanagement.com/fileadmin/dateien/wildtiermanagement.de/pdfs/Schnepfe_TILLMANN.pdf.

Wetlands International (o.J.): Waterbird Population Estimates Database. http://www.wetlands.org/. Abrufdatum 04.11.2014.

Wilson, E.O., Bossert, W.H. (1973): Einführung in die Populationsbiologie. Berlin.

Anschrift der Verfasserin: Gudrun Schmal, Büro für Umweltplanung Schmal + Ratzbor, Im Bruche 10, D-31275 Lehrte, E-Mail g.schmal@schmal-ratzbor.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.