Partizipative Szenarien als Erfolgsmodell für eine integrierte Entwicklung?

Abstracts

Strategien für eine nachhaltige Entwicklung von Tourismusdestinationen sollten die Themenfelder Sicherung der biologischen Vielfalt, Anpassung an den Klimawandel und Reduktion von Treibhausgasemissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energie einbeziehen. In den drei Beispielgebieten Biosphärenreservat Südost-Rügen, Naturpark Feldberger Seenlandschaft und dem Gebiet des Naturschutzgroßprojekts Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental (Südschwarzwald) wurden mittels partizipativ entwickelter raumbezogener Szenarien (mit einem Zeithorizont bis 2030) Lösungsansätze erarbeitet.

Eine besondere Herausforderung war dabei, die verschiedenen und potenziell divergierenden Ansprüche in besonders sensiblen Schutzgebietskulissen umzusetzen. Schlüsselakteure erarbeiteten mit Hilfe räumlicher Szenarien gemeinsam getragene Lösungswege, um touristische Entwicklung, Klimaanpassung und Sicherung biologischer Vielfalt zu vereinen und Synergien zu einer nachhaltigen regionalen Entwicklung zu erarbeiten. Allerdings sind Hemmnisse bei einer Implementierung zu erwarten, da Umsetzungsorgane diese nicht aufgreifen bzw. legitimierte, als neutral empfundene Institutionen für weitere Aushandlungsprozesse fehlen. Erneuerbare Energien lassen sich nach Ansicht der Akteure nur schwer in Schutzgebiete integrieren, lediglich holzige Biomasse und Landschaftspflegematerial sowie alternative Substrate für Biogasanlagen wie Blühmischungen stießen auf Akzeptanz.

Participative Scenarios as Recipe for Success for Integrated Development? Strategies in the context of tourism, renewable energies, conservation of biodiversity, and climatic adaptation on large-scale conservation areas

Outdoor recreation destinations have to develop strategies for sustainable development that include the conservation of biodiversity, adaptation to climate change and the reduction of greenhouse gas emissions by using renewable energies. Using participatory spatial scenarios (describing a timeline up to 2030) such strategies were developed in three German case study areas: ‘Southeast Rügen Biosphere Reserve’, ‘Feldberg Lake District Nature Park’ and the large-scale conservation project ‘Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental’.

It was a particular challenge to find solutions for those diverging claims in sensitive protected areas. Using spatial scenarios, key stakeholders developed consensus-based strategies to combine tourism development, adaptation to climate change and biodiversity conservation, which can create synergies for sustainable regional development. However, a number of obstacles exist, e.g. missing cooperation of implementing institutions and the lack of legitimate, neutral institutions for further collaborative work. According to the stakeholders it is difficult to integrate renewable energies in protected areas, options comprise the use of woody biomass and residues from landscape management or alternative feedstock for biogas plants like wild flowering plant mixtures.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Biologische Vielfalt, Klimawandel und Tourismus interagieren auf komplexe Weise miteinander (Lupp et al. 2013). Die biologische Vielfalt ist dabei ein zentraler Baustein und prägt die Identität von Tourismusdestinationen. Nach Pröbstl (2010) ist sie einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl des Reiseziels. Der Klimawandel kann sich, u.a. durch die Verschiebung von Klimazonen, sowohl auf die biologische Vielfalt als auch auf den Tourismus selbst auswirken.

Hinsichtlich der bisherigen Modellierungs- und Forschungsergebnisse zum Einfluss des Klimawandels auf die biologische Vielfalt werden als effektive Schutzbemühungen insbesondere die Bereitstellung von Wanderkorridoren und die Sicherung möglichst großer unzerschnittener und ungestörter Lebensräume empfohlen. Somit können sich Arten an den Klimawandel anpassen oder in für sie günstigere Regionen ausweichen (s. dazu u.a. Doyle & Ristow 2006, Ellwanger et al. 2011, Vohland et al. 2010). Es ist aber auch davon auszugehen, dass sich Touristenströme verändern und gerade dort ein Risiko für die biologische Vielfalt darstellen könnten, wo verstärkte Schutzbemühungen notwendig sind.

Eine besondere Herausforderung stellt die Integration von erneuerbaren Energien in diesen Regionen dar. In Deutschland ist ein Anteil des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen von 18 % bis zum Jahr 2020 eine erklärte politische Zielsetzung (BMU 2012). Im Jahr 2030 soll der Anteil 30 % betragen, 45 % bis 2040 und 60 % bis 2050 (2011 betrug der Anteil 12,2 %).

Im Folgenden wird die Anwendung einer partizipativen Szenariomethode beschrieben, um bei Akteuren in Tourismusregionen mit einem partizipativen Ansatz das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels gemeinsam die Schutzbemühungen zur Sicherung der biologischen Vielfalt intensiviert werden müssen. In der Aufgabenstellung sollten durch Akteure aus verschiedenen Handlungsfeldern gemeinsam getragene Lösungsansätze gefunden werden. Diese Handlungsansätze sollten mit steigenden Besucherzahlen in Einklang gebracht werden, gleichzeitig sollten Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen integriert werden, um daraus Strategien für eine langfristige Gebietsentwicklung zu erarbeiten. Ein Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Integration einer stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien auch im Bereich von besonders sensiblen und wertvollen Schutzgebieten.

Um viele naturräumlich relevanten Regionen Deutschlands abzudecken, wurden als Beispielregionen das Biosphärenreservat Südost-Rügen für Küstenräume, der Naturpark Feldberger Seenlandschaft (Mecklenburgische Seenplatte) als Stellvertreter für das norddeutsche Tiefland bzw. durch Gewässer geprägte Regionen und das Gebiet des Naturschutzgroßprojekts Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental im Südschwarzwald als Beispiel für Gebirge ausgewählt.

2 Material und Methoden

Zur Erstellung und Analyse der Entwicklungsstrategien wurde eine von Syrbe et al. (2013) erarbeitete raumbezogene Szenario-Methode aufgegriffen und an die Aufgabenstellung angepasst sowie mit Methoden unterlegt (Abb. 1). Allgemein beschreiben Szenarien verschiedene denkbare Zustände in der Zukunft auf der Grundlage bestimmter Annahmen (Börjeson et al. 2006, Syrbe et al. 2013). Sie können als Werkzeuge für die interdisziplinäre Analyse von natur- und sozialwissenschaftlichen Fragen dienen (Santelmann et al. 2004). Die Methode von Syrbe et al. (2013), abgeleitet aus Szenario-Techniken der Managementberatung (Götze 1993) und Umweltwissenschaften (Alcamo 2008), wurde so weiterentwickelt, dass in allen methodischen Teilschritten der Szenarienerstellung Akteure aktiv eingebunden werden können. Mit Hilfe der raumbezogenen Szenario-Methode sollten die Triebkräfte, welche die Zukunft maßgeblich beeinflussen können, sowie deren Wirkungen analysiert und verstanden werden (Nassauer & Corry 2004). Darauf aufbauend können dann Lösungsstrategien erarbeitet werden.

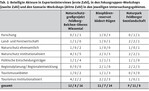

In den Phasen 1 und 2 der Szenarienarbeit wurden die aktuellen Wechselwirkungen im Themenfeld biologische Vielfalt, Klimawandel und touristische Entwicklung erfasst. Dazu wurden insgesamt 30 leitfadengestützte Experteninterviews mit Schlüsselakteuren aus den Bereichen Tourismus, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Politik, Planung und Regionalentwicklung geführt (s. Tab. 1). Ein Fokus lag dabei auf dem aktuellen Zustand in den Beispielregionen und der Wahrnehmung des Themenfelds durch die Akteure. Anschließend wurde in jeder Beispielregion ein erster Workshop veranstaltet, bei welchem das Themenfeld im Rahmen von sogenannten Fokusgruppen diskutiert wurde (Marshall & Rossman 1999). Parallel wurde eine umfassende Literaturstudie durchgeführt.

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Studie, den Interviews und der Fokusgruppen (s. hierzu auch Ausführungen von Lupp et al. 2013) wurden durch das Projektteam die Phasen 3 bis 5 der raumbezogenen Szenariomethode vorangetrieben. Dabei wurden vor allem Rahmenbedingungen der Szenarien festgelegt: Zeithorizont 2030, Bedarf zur verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energiequellen, klimafreundliche Mobilitätskonzepte sowie ein erhöhter Nutzungsdruck durch die sich in den Diskussionen abzeichnenden gegenläufigen Tourismusentwicklungen. Es wurde angenommen, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt im Nordosten Deutschlands geringer ausfallen werden als im Süden und Westen (Werner & Gerstengarbe 2007), so dass die Beispielregionen auf Rügen und in der Feldberger Seenlandschaft weniger stark betroffen sein könnten als der Südschwarzwald.

Eine der Herausforderungen für die inhaltliche Ausgestaltung der Szenarien (Phase 5 der Szenarienerstellung) durch die Akteure war, die biologische Vielfalt so darzustellen, dass sie für alle Teilnehmenden mit ihren unterschiedlichen Kenntnisständen greifbar wurde und alle diese aktiv in die räumliche Gebietsplanung integrieren konnten. Für den Südschwarzwald wurde das Auerhuhn (Tetrao urogallus), eine prominente Art der hochmontanen Lebensgemeinschaften (Roth 1998, Suchant & Braunisch 2008), als Schirmart gewählt. Neben der Störempfindlichkeit durch Erholungsnutzung ist sie auch eine Stellvertreterart für Lebensgemeinschaften, die an lange Winter mit entsprechenden Schneelagen angepasst sind, welche besonders vom Klimawandel betroffen sein werden. Unter moderaten Annahmen zum Klimawandel müssten diese hochmontanen Lebensgemeinschaften in nordöstliche oder in die Gipfellagen ausweichen; wenn das nicht möglich ist, sterben diese aus (Wattendorf et al. 2010).

Für die Szenarien wurden sowohl fixe als auch variable Triebkräfte bestimmt. Als fixe Triebkräfte werden diejenigen Entwicklungen bezeichnet, die in allen zu erarbeiten Szenarien gleich sind. So wurde für alle Szenarien eine klimatische Entwicklung entsprechend den Annahmen des IPPC-Emissionsszenarios A1B (IPCC 2007) angenommen. Dieses IPCC-Klimaszenarien-Bündel nimmt ein sehr rasches globales Wirtschaftswachstum sowie wachsenden Wohlstand auch in Schwellen- und Entwicklungsländern, eine Mitte des 21. Jahrhunderts kulminierende und danach rückläufige Weltbevölkerung sowie eine zügige Einführung effizienterer Technologien an, wobei eine ausgewogene Nutzung fossiler und erneuerbarer Energie erfolgt.

In den beiden nordöstlichen Beispielgebieten wurden hierbei die jeweils höheren Werte der Modellbündel angenommen. Gemäß der energiepolitischen Ziele (s.o.; BMU 2012) soll der Anteil erneuerbarer Energien im Szenario-Zeitraum in allen Annahmen auf mindestens 30 % steigen. Aufgrund des Wunsches der Akteure soll von einer starken Zunahme bei den Übernachtungszahlen ausgegangen werden. Für alle Szenarien wird daher von 20 % Steigerung bei den Übernachtungszahlen und von bis zu 50 % bei den Tagesgästen im Vergleich zu 2012 ausgegangen. Weiterhin wird unterstellt, dass ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Konsens besteht, die Bemühungen zur Sicherung der biologischen Vielfalt zu intensivieren.

Als variable Triebkräfte werden diejenigen Entwicklungen bezeichnet, die zu einer jeweils unterschiedlichen möglichen Entwicklung in der Zukunft führen. Anhand der Diskussionsverläufe, der Interviews und der in der Literatur beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen wurden folgende zentralen Faktoren identifiziert, die jeweils einen unterschiedlichen Weg einschlagen können und jeweils verschiedene Herausforderungen für die Regionen darstellen: Dieses sind die Art des künftigen Freizeitverhaltens und der damit verbundenen Outdoor-Aktivitäten sowie der dafür benötigten Infrastrukturen, die Art des Einsatzes von erneuerbarer Energie, das Mobilitätsverhalten, das Umweltbewusstsein sowie bevorzugte Landschaftsbilder.

Mit einer Kombination dieser variablen Triebkräfte wurden drei Szenarien abgeleitet und als „Classic“, „Wellness“ und „Adventure“ bezeichnet (s. Tab. 2 bis 4). Diese reflektieren und bündeln die in den Interviews und der ersten Workshopreihe andiskutierten touristischen Entwicklungen der Regionen und lehnen sich an die von Braun (2009) erarbeiteten Annahmen und Begrifflichkeiten einer touristischen Entwicklung des Bergsports an:

Im Szenario „Classic“ werden die im Jahr 2012 anzutreffende touristische Nutzung und die Angebote unter Annahme der als fix definierten Triebkräfte in die Zukunft fortgeschrieben.

Das Szenario „Wellness“ geht davon aus, dass die Zuwächse bei den Besucherzahlen vor allem durch ein älteres Publikum getragen werden und die Nachfrage nach Wellness-betonten Angeboten stark ansteigt. Es werden bequeme Zugänge zur Natur gefordert, etwa durch Seilbahnen. Dabei wird angenommen, dass dieses Publikum sehr umweltbewusst ist, Angebote kritisch reflektiert und hinterfragt und auch bereit ist, für nachhaltige Angebote mehr Geld auszugeben. Veränderungen im Landschaftsbild werden sehr kritisch gesehen. Das Publikum wünscht sich vielmehr tendenziell historisierende Landschaftsbilder ohne störende Zeichen der modernen Zeit. Dem steht in diesem Szenario aber ein Bedarf an Flächen auch in Schutzgebietskulissen für großtechnisch produzierte Biomasse entgegen, um große Kraftwerke zu betreiben.

Beim Szenario „Adventure“ wird hingegen von einem jüngeren, stärker internationalen Publikum ausgegangen, das verstärkt Trendsportarten ausüben möchte. Es verlangt nach verschiedensten, teils kurzlebigen Outdoor-Trendsportarten, für die jeweils ein eigenes Wegenetz vorgehalten oder eine eigene Infrastruktur errichtet werden soll. Im Beispielgebiet Südschwarzwald werden trotz sinkender Schneesicherheit verstärkt Wintersportmöglichkeiten nachgefragt und auch die Gewässer werden im Sommer zunehmend für diverse Freizeitaktivitäten genutzt. Veränderungen im Landschaftsbild werden toleriert und Windkraftanlagen gelten als integraler Bestandteil von Kulturlandschaften, auch, da sie für viele Aktivitäten und Einrichtungen wie Base-Jumping, Klettern oder Hochseilgärten touristisch genutzt werden. Als Herausforderung für die Szenario-Arbeit wurde angenommen, dass dieses Publikum Umweltschutz zwar erwartet, aber selbst nicht bereit ist, aktiv zu handeln oder für besonders umweltfreundliche Angebote mehr zu bezahlen.

Diese Szenarien wurden von zwei Akteuren aus dem Beispielgebiet Südschwarzwald auf ihre Stimmigkeit und Stringenz überprüft und ergänzt. Die drei Szenarien wurden als sogenannte „Storylines“ (Rotmans et al. 2000) entwickelt. Diese sind als kurze, lebhafte, teilweise auch etwas überspitzte Beschreibungen der künftig möglichen anzutreffenden Situation zu verstehen. Mit diesen Erzählungen sollten den Akteuren die Auswirkungen der unterschiedlichen Triebkräfte plastisch dargestellt und veranschaulicht werden (Wollenberg et al. 2000). Diese Szenarien wurden den Akteuren zu Beginn der zweiten Workshopreihe vorgestellt, mit der Bitte um eine Bewertung, Ergänzung oder dem Verwerfen von darin getroffenen Annahmen oder ein Infrage-Stellen der entwickelten Szenarien. Dabei diente „Classic“ als Einstimmung für die beiden anderen Szenarien.

Mittels gemeinsamer Kartenarbeit (Phase 5 der raumbezogenen Szenario-Methode) sollten in den jeweiligen Beispielgebieten Lösungen erarbeitet werden, um den vielfältigen Ansprüchen und Herausforderungen, welche die Szenarien mit den angenommenen Entwicklungen in sich bargen, gerecht zu werden.

Die für die Workshops vorbereiteten Kartengrundlagen enthielten dabei die Grenzen aller relevanten Schutzgebiete: Naturschutzgebiete, Naturparkgrenze (Feldberger Seenlandschaft), Grenze des Biosphärenreservats (Rügen), Natura-2000-Gebiete, im Untersuchungsgebiet Südschwarzwald zusätzlich die vorgeschlagenen Grenzen der Kernzone eines geplanten Biosphärengebiets. Zudem wurde vorab informiert, dass unter dem Gesichtspunkt Biotopverbund und Schaffung/Erhaltung ungestörter Räume eine Bündelung von Infrastrukturen, speziell von Wegen, sinnvoll ist und nächtliche Outdoor-Aktivitäten in Schutzgebieten als besonders konfliktträchtig zu vermeiden sind. Die wesentlichen Elemente der Storylines, etwa die im Jahr 2030 ausgeübten Sportarten und Flächen für touristische Entwicklungen wie Wellnessdörfer, wurden auf Moderationskarten notiert und sollten entsprechend in den an Stellwänden angebrachten Kartengrundlagen verortet bzw. eingezeichnet werden. Den Akteuren war freigestellt, ob sie alle in den Szenarien vorgestellten Ideen, z.B. mögliche im Jahr 2030 denkbare Sportarten, aufgreifen wollten. Außerdem waren sie dazu aufgerufen, zusätzlich eigene Ideen zu entwickeln. Ein Mitglied des Projektteams fungierte bei der Szenarienarbeit als Moderator und Ansprechpartner, während die übrigen Mitglieder als teilnehmende Beobachter fungierten und die Kartenarbeit, die damit verbundenen Diskussionen und Aushandlungsprozesse beobachteten und dokumentierten (Atteslander 2003).

3 Ergebnisse

Die Akteure griffen die aus den Storylines vorgegebenen Elemente der Szenarien weitgehend auf und integrierten diese in die Beispielregionen (s. Tab. 5). Als Beispiel zur Veranschaulichung der Ergebnisse der Kartenarbeit dienen die erarbeiteten Szenarien „Adventure“ und „Wellness“ des Beispielgebiets Biosphärenreservat Südost-Rügen (Abb. 2 und 3).

Es war auffällig, dass die Akteure in allen Beispielgebieten zunächst versuchten, um die Kernbereiche der Schutzgebiete herum zu planen und so viele Elemente wie möglich in die Randbereiche zu verlagern. Einige Akteure äußerten großen Unmut, die vorgegebene Gebietskulisse überhaupt zu beplanen. Erst im Verlauf der Szenario-Arbeit gelangten die Akteure zur Erkenntnis, dass es unmöglich sei, Besucher von den geschützten, landschaftlich jedoch ausgesprochen attraktiven Kernbereichen wie Berggipfel oder Gewässer, fernzuhalten. „Die Nutzung findet im Naturschutzgebiet und auf den Gipfeln statt, ob wir wollen oder nicht!“, so ein Akteur im Südschwarzwald.

Der vorgegebenen verstärkten Integration erneuerbarer Energie in die Beispielgebiete folgten viele Akteure nur sehr widerwillig, obwohl einige zuvor Aussagen getroffen hatten, dass in Teilen der Schutzgebietskulissen die Produktion von erneuerbarer Energie möglich wäre und vergleichsweise unproblematisch zu integrieren sei. So äußerten sich im Südschwarzwald im Vorfeld einige Akteure dahingehend, dass Windkraftanlagen vergleichsweise unproblematisch in die Landschaft zu integrieren wären, diese in Zukunft als integraler Bestandteil moderner Kulturlandschaften angesehen würden und Gäste diese daher in Erholungslandschaften erwarten würden.

In den Workshops wurde die Produktion erneuerbarer Energien zunächst jedoch in anderen Bereichen außerhalb der Schutzgebiete und meistens sogar außerhalb des jeweiligen Kartenausschnitts verortet und als inkompatibel mit den Schutzgebietszielen und touristischer Nutzung angesehen. Dies ist insofern bemerkenswert, da Akteure im Rahmen der Planung jeweils mehrfach darauf hingewiesen wurden, dass im „Adventure“-Szenario Landschaftsveränderungen akzeptiert und sogar eingefordert werden, da Windkraftanlagen gleichzeitig auch als Sportgeräte fungieren sollten und daher außerhalb der Natura-2000- oder Naturschutzgebiete frei platziert werden konnten.

Als kompatibel mit den Beispielregionen und mit ihrer hohen Dichte an Naturschutzgebieten wurde lediglich der Anbau von Biomasse in begrenztem Umfang angesehen. Dieser sollte überwiegend durch verstärkte (Rest-)Holznutzung in den Wäldern erfolgen. Größere Kurzumtriebsplantagen zur Energieholzproduktion wurden lediglich beim Workshop in der Feldberger Seenlandschaft auf die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen der angrenzenden Bereiche gelegt. Für die beiden norddeutschen Gebiete wurden vor allem alternative Energiepflanzen, insbesondere Blühmischungen, vorgeschlagen, die Synergien mit dem Tourismus schaffen könnten.

Im Naturpark Feldberger Seenlandschaft wurde das „Adventure“-Szenario als für die Region ungeeignete Entwicklung angesehen. Die Akteure einigten sich darauf, das „Wellness“-Szenario als Grundlage für ein zu erarbeitendes touristisches Leitbild zu verwenden und die Region noch stärker als bisher in diese Richtung zu bringen, da sich dieses in besonderem Maße eignet, bewusst eine alternative Entwicklung im Bereich erneuerbarer Energien zu fördern, diese durch Synergien zwischen Landwirtschaft und Tourismus zu stützen und gleichzeitig die biologische Vielfalt zu sichern.

In diesem Szenario wollten die Akteure in der Feldberger Seenlandschaft ganz gezielt eine gegen den allgemeinen Trend gerichtete Alternative zu einer zentralen Biomasseverwertung für Berlin entwickeln. Der Tourismus sollte dabei aktiv in eine regionale Lösung eingebunden werden. Dabei soll sich das hohe Umweltbewusstsein der Gäste, deren Interesse an Umweltthemen und Zahlungsbereitschaft zunutze gemacht werden. Auf diesem Weg sollen bewusst durch die Besucher dezentrale Lösungen gefördert und in Wert gesetzt werden, um sich so erfolgreich gegen eine zentrale Verwertung von erneuerbarer Energie in Berlin zu stemmen. Als ein Beispiel dafür wurde von den Akteuren eine Energie-E-Bike-Tour zum nördlichen Rand des Naturparks vorgeschlagen, die den Weg vom Anbau von Energiepflanzen bis zu deren Verwertung anschaulich nachzeichnet und an einem Erlebnisbauernhof mit Schaubiogasanlage endet.

Auf Rügen wurde der Vorschlag erarbeitet, in einigen Bereichen des Biosphärenreservats die traditionelle Niederwaldwirtschaft wieder aufleben zu lassen und Touristen dabei aktiv mit einzubinden. Dabei könnte Biomasse für erneuerbare Energie bereitgestellt und gleichzeitig die biologische Vielfalt der Wälder erhöht werden. Je nach Publikum würde die Niederwaldpflege als „Adventure“- oder als „Wellness“-Aktivität vermarktet werden.

4 Diskussion

4.1 Einordnung der Ergebnisse der Kartenarbeit

Bei der abschließenden Vorstellung der Ergebnisse der Kartenarbeit wurde in allen Beispielregionen sehr kritisch diskutiert, ob sich Bürger für die Erhaltung der von ihnen gewünschten landschaftlichen Vielfalt tatsächlich aktiv engagieren wollen und dazu bereit sind, finanzielle Beiträge zu leisten oder für besonders umweltfreundliche Produkte mehr Geld auszugeben, wie im Szenario „Wellness“ angenommen. Diese beispielsweise in den Naturbewusstseinsstudien des BfN (z.B. BfN 2011) postulierte hohe Bereitschaft sahen insbesondere Akteure aus dem Tourismussektor sehr kritisch, da für die allermeisten Menschen letztendlich doch der Preis das maßgebliche Kriterium sei und Extra-Abgaben sowie höhere Preise zu einer schlechteren Wettbewerbssituation im Vergleich zu anderen Destinationen führen würden.

Allerdings besteht seit Jahren auch ein erfolgreiches Beispiel für ein derartiges Konzept in der Gemeinde Münstertal im Südschwarzwald. Hier werden von 1,70€ Kurtaxenbeitrag pro Übernachtung und Gast etwa 0,40 bis 0,60€ für die Landschaftspflege verwendet. Mit den Geldern werden u.a. Pflegeeinsätze zur Offenhaltung der Landschaft honoriert (Ferienregion Münstertal-Staufen 2014). Bei den Diskussionen der Workshops und der Projektabschlussveranstaltung auf der ITB in Berlin im Frühjahr 2014 wurde dieses Modell allgemein zwar als sehr interessant eingestuft, allerdings nur sehr bedingt als ein auf andere Regionen übertragbares Modell der Einbindung von Gästen in den Erhalt von Biodiversität in einer Tourismusdestination angesehen.

Erneuerbare Energie lässt sich aus Sicht der Akteure in sensiblen Naturräumen nur sehr eingeschränkt integrieren. Am ehesten eignet sich dabei die Nutzung von holziger Biomasse und Landschaftspflegematerial. Windenergie wird hingegen im näheren Umfeld von Tourismusregionen, die durch eine Vielzahl von Schutzgebieten gekennzeichnet sind, als weitestgehend inkompatibel angesehen, auch wenn diese in einem der Szenarien explizit als ästhetisch akzeptiert und als Bestandteil einer Erholungslandschaft angenommen wurde. Die Ergebnisse aus der partizipativen Szenario-Arbeit zur Implementierung von erneuerbarer Energie und Biomasseproduktion in den Beispielregionen Biosphärenreservat Südost-Rügen und Naturpark Feldberger Seenlandschaft decken sich mit Ergebnissen aus anderen Studien. Sowohl in anderen Regionen Deutschlands (z.B. Lupp et al. 2014, Starick et al. 2014) als auch in Fallbeispielen z.B. aus Griechenland (Panoutsou 2008), Großbritannien (Convery et al. 2012) und Finnland (Myllyviita et al. im Druck) werden von den meisten Akteuren und Laien, auch außerhalb von Schutzgebietskulissen, vor allem dezentrale Lösungen und Biomasseanbau bevorzugt. Energieproduktion aus Biomasse soll dabei vor allem auf Reststoffe, Landschaftspflegematerial sowie auf Flächen konzentriert werden, die nicht für die Erzeugung von Lebensmitteln benötigt werden.

Allerdings stehen Landwirte reinen Energiepflanzen auch bei guter Rentabilität skeptisch gegenüber, da sich kaum alternative Vermarktungsmöglichkeiten bieten. Dabei ist aber auch der Gesetzgeber gefordert, Akteure vor Ort sowie deren Strategien durch verlässliche, räumlich angepasste Steuerungsinstrumente zu unterstützen, etwa in Form einer besseren räumlichen Komponente zur Verortung der Energieerzeugung oder durch ein angepasstes Erneuerbare-Energien-Gesetz, das beispielsweise die Verwertung von Reststoffen, Landschaftspflegematerial oder alternativen Energiepflanzenarten in Biogasanlagen besonders honoriert.

4.2 Würdigung der verwendeten partizipativen Szenario-Methode

Szenarien werden in der Fachliteratur als gutes Werkzeug angesehen, um den Austausch unterschiedlichster Akteure und dadurch gemeinsame Lernprozesse anzustoßen. Nach Cairns et al. (2013) sind Szenarien Werkzeuge, um alle relevanten Akteure einer Region an einen Tisch zu bringen, damit diese Strategien zur künftigen regionalen Entwicklung diskutieren und ihre Wünsche und Bedürfnisse aktiv artikulieren können. Auch eignen sich diese Methoden zur Erarbeitung von Lösungsansätzen für komplexe Umweltprobleme und die Sensibilisierung möglichst vieler Akteure für die Herausforderungen eines sich ändernden Klimas und den drohenden Verlust biologischer Vielfalt (Stoll-Kleemann & O‘Riordan 2002). Ergebnisse der Szenario-Arbeit können dabei als gemeinsame Grundlage für die weitere Zusammenarbeit dienen (Tress & Tress 2003, Wollenberg et al. 2000).

Allerdings ist der beschriebene Ansatz nicht in der Lage, einen generellen Konsens über Entwicklungsperspektiven herzustellen oder gar Akteure dazu zu bewegen, aus eigenem Antrieb heraus zu handeln. Wichtig ist, dass Institutionen, die für die Entwicklung einer Region zuständig sind, die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse aufgreifen und Ideen und vorgeschlagene Lösungsansätze wenigstens zum Teil tatsächlich umsetzen (Hage et al. 2010). Auch sollten Akteure das Gefühl bekommen, mit ihren erarbeiteten Ideen und Lösungsansätzen Gehör zu finden, ernst genommen zu werden und sich aktiv in reale Planungs- und Entscheidungsprozesse von Regionen einbringen zu können (Torkar & McGregor 2012). Im Beispielgebiet Südschwarzwald scheinen erste Erfolge in diese Richtung sichtbar zu werden. So planen die Akteure, sich erneut zum Themenfeld biologische Vielfalt, Klimawandel und touristische Entwicklung zusammenzusetzen und diese z.B. im Rahmen des diskutierten Biosphärengebiets oder des Naturparks Südschwarzwald als dauerhaften Arbeitskreis zu institutionalisieren.

Indes wurde auch darauf gesetzt, dass das Projektteam, welches die partizipativen Planungen organisiert hatte, auch über die Projektlaufzeit hinaus der Region beratend zur Verfügung stehen wird und Leistungen wie z.B. eine neutrale Moderation gewährleisten soll, dies aber aufgrund fehlender Anschlussfinanzierung nicht möglich ist. Die Etablierung eines sich selbst tragenden Strategie- und Diskussionsprozesses in Tourismusregionen über das Projektende hinaus stellt auch in vergleichbaren Untersuchungen eine Herausforderung dar. Weiterhin stellt sich die Frage, welche tragende Institution in diesem Prozess eine neutrale Position einnehmen kann und über die notwendige Legitimierung verfügt. So wurden im alpenweiten ClimAlpTour-Projekt zwar gemeinsam mit den lokalen Akteuren Anpassungsstrategien an den Klimawandel entwickelt, eine dauerhafte Etablierung der Arbeitskreise sowie die langfristige Implementierung der Strategien gestaltete sich allerdings aus den angeführten Gründen sehr schwierig (Clivaz et al. 2012).

5 Schlussfolgerungen

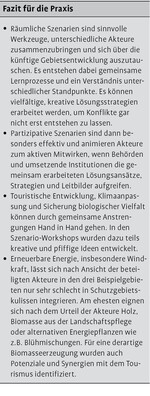

Nach Ansicht der Akteure in den Beispielregionen schließen sich touristische Entwicklung, Klimaanpassung, ein verstärkter Einsatz von erneuerbarer Energie und Sicherung biologischer Vielfalt keineswegs aus, sondern können Synergien einer nachhaltigen regionalen Entwicklung schaffen. Partizipative Planungsansätze und gemeinsam mit Akteuren erarbeitete räumliche Szenarien stellen dabei einen Ansatz dar, sich mit Entwicklungsperspektiven auseinanderzusetzen, verschiedene Möglichkeiten zu überlegen und zu diskutieren, mögliche Konfliktsituationen zu identifizieren sowie Lösungsmöglichkeiten und Strategien zu entwickeln und zu breit getragenen Leitbildern zu gelangen. Wichtig für eine Umsetzung und Legitimierung derartiger Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen ist eine Teilnahme durch Entscheidungsträger und das Aufgreifen wenigstens einiger Ideen aus diesen Runden. Sinnvoll kann eine Institutionalisierung solcher Arbeitskreise sein, um sich regelmäßig auszutauschen, Ideen weiterzuentwickeln und umzusetzen – ebenso wie eine Beobachtung und Analyse der Triebkräfte, die auf die Region wirken, und Klärung der Frage, wie auf diese reagiert werden kann.

Dank

Die dem Beitrag zugrunde liegenden Arbeiten wurden vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt finanziert (F+E-Vorhaben „Tourismusregionen als Modellregionen zur Entwicklung von Anpassungsstrategien im Kontext biologische Vielfalt, Klimawandel und Tourismus“, FKZ 3511 0870300). Die Autorinnen und Autoren möchten sich bei den Akteuren in den Beispielregionen für ihr Mitwirken bei den Befragungen und den Workshops ganz herzlich bedanken.

Literatur

Alcamo, J. (2008): Environmental Futures: The practice of environmental scenario analysis. Elsevier, Amsterdam.

Atteslander, P. (2003): Methoden der empirischen Sozialforschung. De Gruyter, Berlin, New York, 411S.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2011): Naturbewusstsein 2011 – Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. Bonn, 81S.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2012): Die Energiewende – Zukunft made in Germany. BMU, Berlin.

Börjeson, L., Höjer, M., Dreborg, K.H., Ekvall, T., Finnveden, G. (2006): Scenario types and techniques: Towards a user’s guide. Futures 38 (7), 723-739.

Braun, F. (2009): Sommer-Bergtourismus im Klimawandel: Szenarien und Handlungsbedarf am Beispiel des hochalpinen Wegenetzes. Diss., BOKU, Wien.

Cairns, G., Ahmed, I., Mullett, J., Wright, G. (2013): Scenario method and stakeholder engagement: Critical reflections on a climate change scenarios case study. Technological Forecasting & Social Change 80 (1), 1-10.

Clivaz, C., Doctor, M., Gessner, S., Ketterer, L., Luthe, T., Schuckert, M., Siegrist, D., Wyss, R. (2012): Adaptation des Tourismus an den Klimawandel in den Alpen. Ergebnisse des Alpine Space-Projekts ClimAlpTour in der Schweiz. Schr.-R. Institut für Landschaft und Freiraum, HSR 8, Rapperswil.

Convery, I., Robson, D., Ottisch, A., Long, M. (2012): The willingness of farmers to engage in bioenergy and woody biomass production: A regional case study from Cumbria. Energy Policy 40, 293-300.

Doyle, U., Ristow, M. (2006): Biodiversitäts- und Naturschutz vor dem Hintergrund des Klimawandels. Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (4), 101-107.

Ellwanger, G., Ssymanek, A., Paulsch, A., Paulsch, C. (2011): Natura 2000 und Klimawandel – Stand der Kenntnisse. Initial results of an international Workshop on the Island of Vilm. Natur und Landschaft 86 (1), 15-18.

Ferienregion Münstertal-Staufen (2014): Gastgeberverzeichnis.

Götze, U. (1993): Szenario-Technik in der strategischen Unternehmensplanung. 2. überarbeitete Ausgabe. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden.

Hage, M., Leroy, P., Petersen, A.C. (2010): Stakeholder participation in environmental knowledge production. Futures 42, 254-264.

IPCC (2007): Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Klimaänderung 2007: Wissenschaftliche Grundlagen. Beitrag der Arbeitsgruppe I zum Vierten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderung (IPCC).

Lupp, G., Heuchele, L., Renner, C., Pauli, P., Konold, W., Siegrist, D. (2013): Biologische Vielfalt und Klimawandel als Herausforderung für naturräumlich besonders wertvolle Tourismusdestinationen – Wahrnehmung und Handlungsbedarf der Akteure in ausgewählten Beispielregionen Deutschlands. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (3), 69-75.

Marshall, C., Rossman, G.B. (1999): Designing Qualitative Research. 3rd ed. Sage Publications, London, 115pp.

Myllyviita, T., Lähtinen, K., Hujala, T., Leskinen, L.A., Sikanen, L., Leskinen, P. (im Druck, online bereits erschienen): Identifying and rating cultural sustainability indicators: a case study of wood-based bioenergy systems in eastern Finland. Environment, Development and Sustainability.

Nassauer, J.I., Corry, R.C. (2004): Using normative scenarios in landscape ecology. Landscape Ecol. 19 (4), 343-356.

Panoutsou, C. (2008): Bioenergy in Greece: Policies, diffusion framework and stakeholder interactions. Energy Policy 36, 3674-3685.

Pröbstl, U. (2010): Natura 2000, Sport und Tourismus in Europa. Herausforderungen, Optimierungspotenziale und beispielhafte Lösungen. Natur und Landschaft 85 (9/10), 402-407.

Roth, R. (1998): Tourismus und Auerhühner – praktische Beispiele für Konflikte und Lösungen. In: FVA, Hrsg., Auerhuhn und Haselhuhn in einer mitteleuropäischen Kulturlandschaft, Ber. Freiburger Forstl. Forschung 2, 82-88.

Rotmans, J., Asselt, M., Anastasi, C., Greeuw, S., Mellors, J., Peters, S., Rotman, D., Rijkens, N. (2000): Visions for a Sustainable Europe. Futures 32 (9-10), 809-831.

Santelmann, M.V., White, D., Freemark, K., Nassauer, J.I., Eilers, J.M., Vaché, K.B., Danielson, B.J., Corry, R.C., Clark, M.E., Polasky, S., Cruse, R.M., Sifneos, J., Rustigian, H., Coiner, C., Wu, J., Debinski, D. (2004): Assessing alternative futures for agriculture in Iowa, U.S.A.. Landscape Ecol. 19 (4), 357-374.

Stoll-Kleemann, S., O’Riordan, T. (2002): From participation to partnership in biodiversity protection: Experience from Germany and South Africa. Society and Natural Resources 15 (2), 161-177.

Suchant, R., Braunisch, V. (2008): Rahmenbedingungen und Handlungsfelder für den Aktionsplan Auerhuhn. Grundlagen für ein integratives Konzept zum Erhalt einer überlebensfähigen Auerhuhnpopulation im Schwarzwald. FVA, Freiburg.

Starick, A., Syrbe, R.U., Lupp, G., Matzdorf, B., Zander, P. (im Druck, online bereits erschienen): Scenarios of bioenergy provision – technological developments in a landscape context and their social effects. Environment, Development and Sustainability.

Syrbe, R.U., Rosenberg, M., Vowinckel, J. (2013): Szenario-Entwicklung und partizipative Verfahren. In: Grunewald K, Bastian, O., Hrsg., Ökosystemdienstleistungen – Konzept, Methoden und Fallbeispiele, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 110-118.

Torkar, G., McGregor, S.L.T. (2012): Reframing the conception of nature conservation management by transdisciplinary methodology: From stakeholders to stakesharers. Journal for Nature Conservation 20 (2), 65-71.

Tress, B., Tress, G. (2003): Scenario Visualisation for participatory landscape planning – a study from Denmark. Landscape and Urban Planning 64 (3), 161-178.

Vohland, K., Badeck, F., Böhning-Gaese, K., Hanspach, J., Ibisch, P., Klotz, S., Kreft, S., Kühn, I., Trautmann, S., Cramer, W. (2010): Schutzgebiete Deutschlands im Klimawandel – Risiken und Handlungsoptionen. In: Epple, C., Korn, H., Kraus, K., Stadler, J., Hrsg., Biologische Vielfalt und Klimawandel, BfN-Skripten 274, 21-22.

Wattendorf, P., Ehrmann, O., Konold, W. (2010): Auswirkungen des Klimawandels auf geschützte Biotope in Baden-Württemberg. Culterra – Schr.-R. Institut für Landespflege der Albert-Ludwigs-Univ. Freiburg 57.

Werner, P.C., Gerstengarbe, F.W. (2007): Welche Klimaänderungen sind in Deutschland zu erwarten? In: Endlicher W, Gerstengarbe, F.W., Hrsg., Der Klimawandel – Einblicke, Rückblicke und Ausblicke, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Humboldt University of Berlin, 56-59.

Wollenberg, E., Edmunds, D., Buck, L. (2000): Using scenarios to make decisions about the future: anticipatory learning from the adaptive co-management of community forests. Landscape and Urban Planning 47 (1-2), 65-77.

Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Gerd Lupp, Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung, Emil-Ramann-Straße 6, D-85354 Freising, E-Mail gerd.lupp@tum.de; Dr. Ralf-Uwe Syrbe, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Weberplatz 1, D-01217 Dresden, E-Mail r.syrbe@ioer.de; Christina Renner, Alaunstraße 90, D-01099 Dresden, E-Mail christina.renner@ymail.com; Prof. Dr. Werner Konold und Linda Heuchele, Professur für Landespflege, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, D-79085 Freiburg, E-Mail werner.konold@landespflege.uni-freiburg.de bzw. l.heuchele@gmx.de; Prof. Dr. Dominik Siegrist, Institut für Landcshaft und Freiraum, Hochschule für Technik Rapperswil, Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil (Schweiz), E-Mail dominik.siegrist@hsr.ch.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.