Europäischer Artenschutz im Blindflug

Abstracts

Die Aktivierung des Verbots der Beschädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten EU-rechtlich geschützter Arten kann bei Eingriffen durch die Planung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) verhindert werden. Die durchgeführte Erhebung bei Straßenbauvorhaben in NRW stellte für den Zeitraum von Januar 2006 bis Juli 2010 bei 42 von 251 Straßenbauvorhaben insgesamt 402 CEF-Maßnahmen fest. Sieht eine Straßenplanung CEF-Maßnahmen für eine Art vor, spielt der Gefährdungsgrad der Art für die Anzahl der Maßnahmen keine Rolle.

Ausgewiesene Art-Experten bewerteten die grundsätzliche Eignung der Maßnahmen für die jeweilige Art auf einer fünfstufigen Skala. Die statistische Auswertung dieser Bewertungen zeigt, dass bei einer eingipfligen Verteilung der Median aller Bewertungen bei 3 liegt („CEF-Maßnahmentypen funktionieren vielleicht – vielleicht aber auch nicht“). Zwischen einzelnen Artengruppen bestehen erhebliche Unterschiede. Deutlich unter 50 % aller CEF-Maßnahmen sind wahrscheinlich oder sicher geeignet, ihre Funktion zu erfüllen. Die Planungspraxis weicht damit in erheblichem Umfang von den rechtlichen Anforderungen ab.

European Species Protection in Blind Flight? CEF-measures in the context of road construction in North Rhine-Westphalia

Planning measures that ensure a continuous ecological functionality (CEF-measures) can prevent deterioration or destruction of breeding sites or resting places of species protected under the EU Nature Directives (Birds and Habitats Directives). Between January 2006 and July 2010 the study surveyed road construction projects in North Rhine-Westphalia, assessing altogether 42 out of 251 road construction projects which included 402 CEF-measures. If the road planning included CEF-measures the conservation status of the species did not influence the number of measures. Selected experts assessed the general suitability of the measures for each species on a five stage scale. The statistical evaluation shows a unimodal allocation with a median of 3 (“The type of CEF-measure may or may not work”). Considerable differences exist between the suitability of measures for different groups of species. Clearly less than 50 % of all CEF-measures are probably or definitely suited to achieve their purpose. This leads to the conclusion that planning practice significantly deviates from the legal requirements.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Bis vor einigen Jahren spielten die EU-Vorgaben zum Artenschutz bei der Genehmigung von Eingriffen, etwa bei der Infrastrukturplanung, nicht einmal ein Schattendasein; er galt für genehmigte Eingriffe schlicht nicht. Bestimmungen der EU-Vogelschutz-Richtlinie von 1979 (VRL) und der FFH-Richtlinie von 1992 (FFH-RL) änderten daran viele Jahre nichts. Erst nach dem Caretta caretta-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH 2002) wurden die artenschutzrechtlichen Vorschriften des Europarechts (siehe Kasten auf der nächsten Seite) allgemein wahrgenommen (Gellermann 2003). Besonders der Erhalt der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der geschützten Arten geriet in den Fokus und wurde selbst bei Großprojekten als kaum überwindliches Planungshindernis angesehen; Investitionsunsicherheiten führten zur Kritik an dem als überzogen empfundenen Artenschutz (Chilla 2007), insbesondere nach dem EuGH-Urteil C-98/03 vom Januar 2006 gegen Deutschland (Mayr 2008, 2009).

Eine Arbeitsgruppe von Vertretern der EU-Mitgliedstaaten (Article 12 working group 2005) sprach erstmals die Idee aus, dass es nicht zu einer Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen müsse, wenn durch Maßnahmen deren Größe und Qualität, kurz die ökologische Funktionalität für die betreffende Art, gesichert würde. Der Tatbestand der Beschädigung wäre gar nicht erst erfüllt, eine Ausnahme überflüssig. Das Konzept beruht darauf, dass es aus der Sicht der Arten bzw. Individuen nicht auf die förmliche Unversehrtheit, sondern auf die Funktionalität der Lebensstätte im ökologischen Kontext ankomme.

Die EU-Kommission bestätigte diese Möglichkeit „funktionserhaltender Maßnahmen“ („measures that ensure the continued ecological functionality of a breeding site/resting place“ – „CEF-measures“). Allerdings müsse durch die Maßnahmendurchführung vor dem Eingriff sichergestellt sein, dass die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zu keiner Zeit beeinträchtigt sei; der Erfolg der CEF-Maßnahme müsse mit „großer Sicherheit“ eintreten. In Betracht kämen:

schadensbegrenzende Maßnahmen, welche die Minimierung, wenn nicht gar die Vermeidung der Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte sicherstellen (bspw. ein Schutzwall), und

Verbesserungs- oder Management-Maßnahmen wie „z.B. die Erweiterung der Stätte oder die Schaffung neuer Habitate innerhalb oder in direkter funktioneller Verbindung ..., wodurch der potenzielle Verlust von Teilen oder Funktionen der Stätte ausgeglichen werden soll“ (EU-Kommission 2007: Abschn. II.3.4.d, Rn. 74 ff.).

Das Konzept der CEF-Maßnahmen wurde in der Planungspraxis äußerst interessiert aufgenommen (LANA 2006, Müller-Pfannenstiel et al. 2006, Wehner-Heil 2006) und fand über Dienstanweisungen (Eisenbahnbundesamt 2007, Landesbetrieb Straßenbau NRW 2006) breiten Eingang in Planungsprozesse. Gleichzeitig wurde mit Verweis auf die Missbrauchsgefahr und fehlende Verankerung im Wortlaut der EU-Richtlinien auch Kritik laut (Gellermann & Schreiber 2007, Niederstadt & Krüsemann 2007, Sobotta 2007, Trautner et al. 2006).

In der sogenannten „kleinen Novelle“ 2007 integrierte der deutsche Gesetzgeber das Konzept ins BNatSchG (Bundesregierung 2007) und entwickelte es mit Verweis auf die von der Europäischen Kommission anerkannten „Spielräume bei der Auslegung der artenschutz-rechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie“ fort. Nach dem heutigen § 44 Abs.5 S.2 liegt ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung oder Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten „nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.“ Dies kann gemäß § 44 Abs.5 S.3 BNatSchG durch sogenannte „vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“ sichergestellt werden (Kratsch 2011: § 44 Rn.70 ff.).

Das Konzept der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen hat trotz vereinzelt gesehener Europarechtswidrigkeit (Gellermann 2007) als „Die Rückkehr der Planung“ (Hermanns 2007) große Aufmerksamkeit erfahren (Ebert & Müller-Pfannenstiel 2008, Raskin 2009, Wulfert et al. 2008) und wird heute regelmäßig eingesetzt. Die Umgehung des oft problematischen Nachweises einer Erfüllung der strikten Ausnahmevoraussetzungen des Art.16 Abs.1 FFH-RL ist nicht nur für den Projektträger, sondern auch für die Genehmigungsbehörde eine attraktive Option. Insbesondere die Naturschutzverbände kritisieren jedoch seit Jahren, dass vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Einzelfall nicht über eine ausreichende Wirksamkeit verfügen, um die hohen Anforderungen der EU-Kommission an die kontinuierliche ökologische Funktionalität zu erfüllen. Bisher haben deutsche Gerichte zwar oftmals den Planern bescheinigt, dass ihre Konzepte ausreichen (vgl. bspw. BVerwG 2008, 2009, 2010). Jedoch ist eine großflächige Untersuchung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen bis dato nicht erfolgt.

Dieses Manko haben die Verfasser zum Anlass genommen, eine Erhebung durchzuführen, die den Einsatz vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen im Straßenbau und ihre Wirksamkeit untersucht. Konkret wird der Frage nachgegangen, ob die in der Planungspraxis des Straßenbaus in Nordrhein-Westfalen (NRW) vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen grundsätzlich geeignet sind, eine Aktivierung der Verbotstatbestände mit der von der EU-Kommission geforderten „großen Sicherheit“ zu vermeiden. Im Rahmen der Erhebung wurden zunächst bei Straßenbauvorhaben in NRW vorgesehene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen identifiziert und anschließend eine Expertenbefragung zur fachlichen Eignung dieser Maßnahmen durchgeführt.

2 Methode

Die durchgeführte Erhebung erfolgte durch eine Auswertung des Akten- und Planbestands des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW; es kann von einer nahezu vollständigen Erfassung aller Straßenbau-Planungen außerhalb der Ortschaften von NRW ausgegangen werden. Berücksichtigt wurden alle Planungen, an denen zwischen Januar 2006 und Juli 2010 ein wesentlicher Fortschritt zu verzeichnen war. Durch die Wahl des Zeitraums ist sichergestellt, dass das Gros aller Straßenplanungen in NRW, die vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen beinhalten könnten, untersucht wurde. Vorhaben, die vor Januar 2006 abgeschlossen wurden, sehen mit hoher Wahrscheinlichkeit keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen vor, da der Vorschlag der CEF-Maßnahmen erstmals 2005 aufgeworfen wurde. Die Datenerhebung konnte aus organisatorischen Gründen nur auf Grundlage des Datenstandes vom Juli 2010 erfolgen. Eine Untersuchung neuerer Planungsverfahren und Verfahrensstände steht aus.

Insgesamt wurden 251 Straßenplanungsverfahren auf das Vorhandensein vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen hin ausgewertet, wobei nicht alle Planungen bereits abgeschlossen waren. Die Auswertungen beziehen sich jeweils auf den aktuellsten bekannten Planungsstand im Juli 2010. Wenn also ein Planfeststellungsbeschluss die Aussagen des Artenschutzberichtes oder des Landschaftspflegerischen Begleitplans modifiziert, wurde die Darstellung des Planfeststellungsbeschlusses notiert. Eine Maßnahme wurde als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme erfasst, wenn sie in den Planunterlagen ausdrücklich als „vorgezogene Ausgleichsmaßnahme“ bzw. als „CEF-Maßnahme“ bezeichnet wurde, eine Art des Anhangs IV oder eine „planungsrelevante“ Vogelart (Kiel 2005) betraf und laut den Planunterlagen vor dem Eingriff realisiert werden sollte. Oftmals wurden auf den gleichen Flächen Maßnahmen für mehrere Arten vorgesehen; waren diese Arten jedoch genau benannt, wurden die Maßnahmen für jede Art einzeln gezählt.

Der Begriff „vorgezogene Ausgleichsmaßnahme“ bzw. „CEF-Maßnahme“ wird in der deutschen Planungspraxis fast durchgängig im Sinne einer aktiven Verbesserungs- oder Managementmaßnahme verstanden. Reine Schutz- oder Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Schutzzäune, Überflughilfen, Querungsbauwerke oder Filter), die von der EU-Kommission auch als CEF-Maßnahmen (funktionserhaltende Maßnahmen) angesehen werden, wurden dementsprechend in dieser Erhebung nicht weiter betrachtet.

Ergebnis der durchgeführten Auswertung ist eine Tabelle mit 402 Datensätzen der in Abb.1 gezeigten Aufteilung.

Das Vorliegen der von der EU-Kommission geforderten „großen Sicherheit“ kann in der Praxis nur durch intensive Auswertung der Planunterlagen sowie nach Erhebungen vor Ort bewertet werden (Kaubisch 2012). Für die hier vorliegende Vielzahl von Maßnahmen war dies nicht umsetzbar. Stattdessen wurden für jede Art ausgewiesene Fachleute darüber befragt, ob eine bestimmte vorgezogene Ausgleichsmaßnahme grundsätzlich geeignet ist, die kontinuierliche ökologische Funktionalität einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte sicherzustellen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg der Maßnahme, jedoch keine hinreichende Bedingung. Neben der grundsätzlichen Eignung einer Maßnahme, die bei der Befragung bewertet wurde, bestehen weitere Anforderungen. So müssen gleichzeitig

die zeitliche Kontinuität (die Maßnahme muss zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung der ursprünglichen Fortpflanzungs- und Ruhestätte schon zur Verfügung stehen),

die räumliche Kontinuität (die konkret beeinträchtigten Individuen müssen die Maßnahme ohne weiteres und zeitnah erreichen können),

eine ausreichende rechtliche Sicherung der Maßnahme (über Grundbucheintragungen oder Landerwerb) sowie gegebenenfalls eine

dauerhafte Pflege (je nach Maßnahmentyp)

als notwendige Bedingungen für den tatsächlichen Erfolg der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme sichergestellt sein (Ebert & Müller-Pfannenstiel 2008, LANA 2006, Runge et al. 2009, Wulfert et al. 2008). Dies alles konnten die Verfasser nicht überprüfen. Vielmehr beschränkt sich die vorliegende Untersuchung darauf, zu prüfen, ob die vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen wenigstens grundsätzlich zur Zielerreichung mit der geforderten „großen Sicherheit“ geeignet sind.

Von der durchgeführten Expertenbefragung ausgeschlossen wurden solche vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen,

die zu wenig konkret für eine Beurteilung waren und eine zu wenig konkretisierte Artengruppe (z.B. alle Fledermäuse) betrafen, oder

Maßnahmen für Arten, für die keine ausreichend große Expertengruppe ausfindig gemacht werden konnte.

Die verbliebenen Maßnahmen wurden unter Beibehaltung des Art-Bezuges zu Maßnahmentypen gruppiert, indem ähnliche, mehrfach in verschiedenen Straßenplanungen verwendete Maßnahmen zu einem Typ zusammengefasst wurden. Wurde bspw. für den Großen Abendsegler in verschiedenen Straßenplanungen das Anbringen von Nistkästen vorgesehen und für den Steinkauz die Anlage von Streuobstbeständen angeordnet, ergaben sich daraus zwei Maßnahmentypen: „Anbringen von Nistkästen für Großen Abendsegler“ und „Anlage von Streuobstbeständen für Steinkauz“.

Befragt wurden für jede Art Personen, die durch artbezogene Veröffentlichungen in Fachzeitschriften als Kenner der jeweiligen Art ausgewiesen sind. Insgesamt wurden 212 Fachleute angeschrieben, von denen 106 (50 %) antworteten. Drei Antworten waren nicht auswertbar, so dass der folgenden Betrachtung die Antworten von 103 Art-Experten zugrunde liegen. Die Namen der Beteiligten können auf der Internetseite http://www.nul-online.de » Service » Download eingesehen werden, sofern sie der Veröffentlichung ihres Namens zugestimmt haben.

Den Experten wurde eine fünfteilige Bewertungsskala fest vorgegeben. Darin steht eine „Eins“ für einen Maßnahmentyp, der unter keinen Umständen zweckdienlich ist, und eine „Fünf“ für die fundierte Aussicht auf Erfolg. Anders ausgedrückt:

mit 5 bewertete CEF-Maßnahmentypen funktionieren sicher,

mit 4 bewertete CEF-Maßnahmentypen funktionieren wahrscheinlich,

mit 3 bewertete CEF-Maßnahmentypen funktionieren vielleicht – vielleicht aber auch nicht,

mit 2 bewertete CEF-Maßnahmentypen funktionieren wahrscheinlich nicht,

mit 1 bewertete CEF-Maßnahmentypen funktionieren sicher nicht.

Abb. 2 zeigt eine Beispielfrage aus einem der Fragebögen.

Für jede Art wurde ein eigener Fragebogen mit allen bei der Art vorkommenden Maßnahmentypen erstellt. Insgesamt wurden 526 Art-Fragebögen verschickt. 269 Fragebögen wurden ausgefüllt und auswertbar zurückgeschickt (51 %). Verwendet wurden die Daten nur, wenn mindestens drei auswertbare Rückantworten je Maßnahmentyp vorlagen. Im Mittel lagen 5,35 ± 1,76 (arithmetisches Mittel und Standardabweichung) auswertbare Expertenantworten vor. Für den jeweiligen Maßnahmentyp wird als Maßzahl der Median der Rückantworten der Experten angegeben, weil es sich bei den einzelnen Expertenbewertungen um Ordinalzahlen handelt, für die das arithmetische Mittel kein geeignetes Maß ist (Sachs 1978).

3 Ergebnisse

3.1 Häufigkeit von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen

Bei 42 von 251 untersuchten Straßenbau-Planverfahren wurden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgestellt. Insgesamt wurden 402 Maßnahmen für 57 Arten geplant, sämtlich Wirbeltiere. Für Weichtiere, Insekten oder Pflanzen wurden keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen festgestellt, was angesichts der Seltenheit der in NRW vorkommenden Anhang-IV-Arten dieser Gruppen verständlich ist. 41 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wurden nicht für eine bestimmte Art, sondern für eine Artengruppe (wie Wald-Fledermausarten, Vogelarten des Offenlandes) geplant.

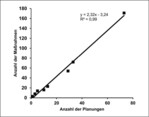

3.2 Berücksichtigung des Rote-Liste-Status bei der Planung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen

Die EU-Kommission geht in ihrem Artenschutz-Leitfaden als Konsequenz des Vorsorgeprinzips davon aus, dass die Seltenheit der Arten bei der Planung von CEF-Maßnahmen berücksichtigt werden soll: „So muss beispielsweise bei seltenen Arten mit einem ungünstigen Erhaltungszustand die Sicherheit, dass die Maßnahmen ihren Zweck erfüllen werden, größer sein als bei verbreiteten Arten mit einem günstigen Erhaltungszustand“ (EU-Kommission 2007: Abschn. II.3.4.d, Rn. 76). Dies könnte bei seltenen und gefährdeten Arten dadurch erreicht werden, dass vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in größerer Vielfalt und Menge geplant werden, als für ungefährdete Arten, um trotz Misserfolg einzelner Maßnahmen die ökologische Kontinuität der Lebensstätte zu gewährleisten. Nach den Ergebnissen der Erhebung ist jedoch die Gefährdung einer Art – ablesbar an der Einstufung in den Roten Listen für Nordrhein-Westfalen (aktuelle Fassungen zum Zeitpunkt der Straßenplanungen: Sudmann et al. 2008, LÖBF 1999) mit Ausnahme der Arten Mückenfledermaus, Saatgans und Blessgans – für die Anzahl geplanter vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen unerheblich. Abb.3 zeigt, wie sich die Arten mit ihren vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen auf die Gefährdungskategorien der Roten Liste verteilen (Maßnahmenzahl 361; 41 von 402 vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen konnten nicht klar einer Art zugewiesen werden). Artenzahl und Anzahl der Maßnahmen stehen miteinander in Beziehung; wenn eine Gefährdungskategorie viele Arten beinhaltet, existieren auch viele Maßnahmen für die Arten dieser Gefährdungskategorie. Dieser Zusammenhang ist statistisch höchst signifikant (n=8; f(x)=9,34x–21,43; r²=0,90; Sachs 1978).

Um die These zu überprüfen, dass der Grad der Gefährdung einer Art in der Praxis keine Auswirkung auf die Anzahl der für sie durchgeführten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen hat, wurde die Korrelation zwischen der „Anzahl der Maßnahmen für die Arten einer Gefährdungskategorie“ der Roten Liste in Abhängigkeit zur „Anzahl der Straßenplanungen, in denen die Arten auftraten“ ermittelt. Dazu wurden jeweils die Anzahl der Maßnahmen für alle Arten einer Rote-Liste-Kategorie zusammengefasst, ebenso die Anzahl der Planungen, in denen die Arten dieser Rote-Liste-Kategorie als problematisch erkannt wurden. Für die Kategorie 3 („gefährdet“) ergab sich bspw. folgendes Bild: 18 Arten sind bei mindestens einer Planung betroffen. Diese Arten wurden 73-mal als problematisch in den Planverfahren angesehen und mit 171 vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen bedacht. Die fünf Arten der Rote-Liste-Kategorie 1 („vom Aussterben bedroht“) wurden fünfmal als problematisch angesehen. Für diese Arten wurden 14 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen angeordnet. Abb.4 zeigt die Korrelation in der Gesamtschau für alle acht Kategorien der Roten Liste (n = 8, r² = 0,99; höchst signifikant).

Wie viele vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für eine Art angeordnet werden, hängt also schlicht von der Anzahl der Straßenplanungen ab, in denen die jeweilige Art auftritt. Der Rote Liste-Status ist demnach für die Anzahl geplanter Maßnahmen unerheblich. Wenn für eine Art – gleich welchen Gefährdungsgrades – bei einer Planung ein Bedarf an vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erkannt wird, werden durchschnittlich 2,16 vorgezogene Maßnahmen für die Art geplant. Selbst bei vom Aussterben bedrohten Arten werden hinsichtlich der Zahl der für sie geplanten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen keine höheren Anforderungen gestellt als bei ungefährdeten Arten.

3.3 Fachliche Eignung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen

Von den 402 erfassten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen betrafen 41 eine ganze Artengruppe; sie wurden von der Expertenbefragung ausgeschlossen. Für neun Arten konnte keine ausreichend große Expertengruppe ausfindig gemacht werden, was 14 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen betrifft. Der Expertenbefragung wurden damit 347 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für 48 Arten zugeführt. Diese Maßnahmen wurden zu 237 Maßnahmentypen gruppiert. Für sechs Maßnahmentypen erfolgten nicht genügend Rückmeldungen; davon betroffen waren sechs konkrete Maßnahmen. Diese Daten wurden ebenfalls ausgeschlossen. Für 231 artbezogene Maßnahmentypen bieten die Rückantworten der Experten eine Möglichkeit, die grundsätzliche Eignung abzuschätzen.

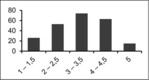

Abb. 5 zeigt die Verteilung der Expertenbewertungen der Maßnahmentypen auf die fünf zur Verfügung gestellten Bewertungsklassen. Der Median aller 231 Bewertungen liegt bei drei („CEF-Maßnahmentypen funktionieren vielleicht – vielleicht aber auch nicht“). Es ergibt sich eine eingipflige Verteilung; die meisten Maßnahmentypen haben mittlere Bewertungen erhalten. Bewertungen mit der Rangstufe 5 („CEF-Maßnahmentypen funktionieren sicher“) sind mit nur 15 von 231 Fällen selten.

Die durchschnittlichen Bewertungen der Maßnahmentypen sind nicht gleichmäßig auf die Artengruppen verteilt (Tab.1). Maßnahmentypen für Amphibien und Feldvögel werden im Median mit 4 („CEF-Maßnahmentypen funktionieren wahrscheinlich“) bewertet, während Maßnahmentypen für Fledermäuse im Median mit 3 und Maßnahmentypen für Spechte nur mit 1 („CEF-Maßnahmentypen funktionieren sicher nicht“) bewertet wurden. Auch für einzelne Arten derselben Artengruppe sind unterschiedliche Bewertungen feststellbar: Maßnahmentypen für die ubiquitäre Zwergfledermaus wurden im Median mit 4, Maßnahmentypen für die waldbewohnende Bechsteinfledermaus dagegen nur mit 2 („CEF-Maßnahmentypen funktionieren wahrscheinlich nicht“) bewertet. Es gibt also Arten und Artengruppen, für die mit größerer Sicherheit Maßnahmen geplant werden können – und solche, für die vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nicht oder nur schlecht geplant werden können.

Rechnet man die Bewertung der Maßnahmentypen auf die einzelnen Maßnahmen zurück, ergibt sich ein verschobenes Bild (Abb. 6). Ein Maßnahmentyp kann ja für mehrere Maßnahmen, also bei mehreren Straßenplanungen verwendet worden sein. Die Planer sollten vermehrt gut geeignete Maßnahmentypen verwenden. Diese Erwartung wird bestätigt. Von 341 Maßnahmen entfällt auf die Bewertungsklasse von 4–4,5 mit 113 Maßnahmen die größte Teilmenge. Mit 5 bewertete Maßnahmen bleiben aber mit nur 26 Fällen selten. Der Median aller Maßnahmen liegt nur bei 3.

4 Diskussion

Ziel dieser Untersuchung war eine Einschätzung, ob die in der Planungspraxis des Straßenbaus in Nordrhein-Westfalen genutzten Maßnahmen überhaupt grundsätzlich geeignet sind, um eine den rechtlichen Anforderungen genügende vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für eine bestimmte Art darzustellen. Nach den Ergebnissen der Expertenbefragung bestehen daran zumindest erhebliche Zweifel. Es muss zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse davon ausgegangen werden, dass die Funktionserfüllung des Instruments der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen in der Planungspraxis von Straßenbauvorhaben in NRW in den meisten Fällen als nicht gesichert anzusehen ist. Die Ergebnisse zeigen, dass bestimmte Maßnahmen nach Ansicht der mit einer Art und ihren Lebensraumansprüchen vertrauten Experten als kaum geeignet angesehen werden können. In der Planungspraxis scheinen die wissenschaftlichen Bedenken jedoch nur sehr begrenzt Berücksichtigung zu finden. Anders ist nicht erklärbar, weshalb 34,2 % (79) der in der Planungspraxis verwendeten Maßnahmentypen von den Art-Experten nur mit einem Wert von 1 („funktionieren sicher nicht“) bis 2,5 („funktionieren wahrscheinlich nicht“) bewertet wurden.

Im Schrifttum wird – wie dargelegt – die Sicherheit der Funktionserfüllung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen stark betont. Für die Feststellung einer „grundsätzlichen Eignung“ eines Maßnahmentyps verlangen wir dagegen hier lediglich eine „wahrscheinliche Funktionserfüllung“, was im Syntax der Expertenbefragung einer Bewertung von mindestens 4 entsprechen würde. Nur 29,4 % aller Maßnahmentypen und 40,6 % aller konkreten Maßnahmen erfüllen nach Auffassung der befragten Experten diese Bedingung. Das ist angesichts der hohen rechtlichen Anforderungen problematisch, deutet es doch auf einen erheblichen Missstand hin: Die Mehrzahl der untersuchten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen scheint nicht einmal prinzipiell geeignet, ihre Funktion zu erfüllen. Eine Untersuchung der bereits eingangs diskutierten, weiteren notwendigen Anforderungen (wie räumliche und zeitliche Kontinuität etc.) könnte dieses mangelhafte Ergebnis nur weiter verschlechtern. Denn eine schon grundsätzlich ungeeignete Maßnahme wird auch in noch so gutem Pflegezustand und in noch so großer räumlicher Nähe zum Eingriffsort nicht besser. Vollzugsdefizite und mängelbehaftete Durchführung der konkreten Maßnahmen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt, jedoch bestehen erfahrungsgemäß teils erhebliche Umsetzungsdefizite (Kaubisch 2012).

Bei Betrachtung dieses Untersuchungsergebnisses stellt sich die Frage, wie die erheblichen wissenschaftlichen Bedenken gegen die in der Planungspraxis genutzten CEF-Maßnahmen angesichts des differenzierten Kontrollsystems zwischen Straßenbau- und Naturschutzverwaltung inklusive aufwändigen Artenschutz-Gutachten zu erklären ist. Ein Erklärungsansatz muss die Tatsache berücksichtigen, dass stark bedrohte Arten bei der Planung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen keine Sonderbehandlung erfahren, obwohl – wie dargelegt – die Sicherheit der Funktionserfüllung vieler CEF-Maßnahmen aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse zumindest kritisch gesehen werden sollte. Die Gefährdung einer Art spielt für die Anzahl der für sie geplanten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen keine Rolle (s.Abb. 4). Trotz der rechtlichen Gleichstellung aller europarechtlich geschützten Arten würde es das Vorsorgeprinzip gebieten, bei bedrohten Arten (mit höherer Aussterbewahrscheinlichkeit bei zusätzlichen Beeinträchtigungen) mehrere vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen, damit selbst im schlimmsten Fall wenigstens eine Maßnahme greift und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes und damit das Eintreten unüberwindbarer rechtlicher Planungshindernisse (Gellermann 2003, Kratsch 2011, LANA 2006) mit besonders hoher Sicherheit verhindert wird.

Dass die Planer zwischen seltenen und ungefährdeten Arten nicht unterscheiden, ist nur damit erklärbar, dass sie sich entweder der Wirksamkeit der von ihnen geplanten Maßnahmen grundsätzlich äußerst sicher sind oder aber die Risiken des Themas europäischer Artenschutz nicht ernst genug nehmen.

Auch das Planungsverständnis der beteiligten Akteure dürfte eine Rolle spielen. Die These wäre zu überprüfen, dass viele Planer vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen als bloße Weiterentwicklung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der bundesrechtlichen Eingriffsregelung (Wehner-Heil 2006) verstehen. Bei diesen wird die Funktionserfüllung traditionell erst in Jahrzehnten erwartet (Messerschmidt 2006) und es bestehen weniger strenge Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit der spezifischen Funktionserfüllung für einzelne Arten.

Dass das nordrhein-westfälische Umweltministerium sich des Problems der Qualität von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen angenommen und einen auf einer Expertenbefragung basierenden Leitfaden für das Gros der in NRW vorkommenden Anhang-IV-Arten und planungsrelevanten Vogelarten nach Kiel (2005) herausgegeben hat (MKULNV 2013), ist angesichts der dargelegten Erkenntnisse zu begrüßen. Ob alle in dem Leitfaden enthaltenen Maßnahmen tatsächlich die rechtlichen und fachlichen Anforderungen an vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, muss die Anwendungspraxis des Leitfadens zeigen. Gegen einzelne Maßnahmen (wie das Ringeln und der Kronenabschuss von Altbäumen) können Bedenken geltend gemacht werden, dass es sich eigentlich um einen Eingriff statt eine Ausgleichsmaßnahme handelt; gerade wenn es an empirisch begründeten Erfahrungen ihrer positiven Wirkung mangelt.

5 Fazit

Aus naturschutzfachlicher Sicht müssen gegen das Instrument der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nach den Befunden aus dem nordrhein-westfälischen Straßenbau schwerwiegende Bedenken bestehen. Anstatt besondere Vorsicht an den Tag zu legen und ausgesprochen hohe Ansprüche an die Wirksamkeit bei der Anwendung der CEF-Maßnahmen zu stellen, scheint die Planungspraxis zu einer erheblichen Abschwächung der vom Richtliniengeber beabsichtigten strengen Artenschutzvorgaben zu führen.

Da die ersten der mit dieser Erhebung erfassten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen derzeit baulich umgesetzt werden, besteht ein besonderer Zeitdruck hinsichtlich der weitergehenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der identifizierten Problematik: So sollte durch andere Untersuchungen überprüft werden, ob neuere Straßenplanungen besser mit diesem Artenschutzinstrument umgehen. Weiterhin wäre zu erheben, ob auch anderswo und bei anderen Planungsträgern CEF-Maßnahmen geplant werden, die aus fachlicher Sicht ähnlich bedenklich erscheinen. Zudem wäre eine soziologische Betrachtung der Motivationslage der Akteure interessant, um besser verstehen zu können, warum die Einschätzungen über die Funktionserfüllung von CEF-Maßnahmen zwischen den an einer Planung Beteiligten einerseits und den wissenschaftlich ausgewiesenen Fachleuten für die jeweiligen Arten andererseits derart eklatant divergieren. Weitergehende Untersuchungen und Erhebungen erscheinen aus naturschutzfachlicher Sicht dringend geboten, besteht doch die begründete Befürchtung einer rechtlich unzulässigen Verschlechterung der Umweltsituation für bereits gefährdete Arten.

Einstweilen sollten vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen mit größter fachlicher Vorsicht behandelt werden. Dass die Rechtsprechung sich inzwischen im Detail mit den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen befasst (BVerwG 2014, BVerwG 2011), kann da – als Weckruf an die Planer – nur begrüßt werden (Gellermann 2012, Lau 2012).

Vor dem Hintergrund der neu gewonnenen Erkenntnisse wird noch einmal mit Nachdruck auf die rechtlich notwendige Funktionsfähigkeit von CEF-Maßnahmen vor dem geplanten Eingriff (Louis 2012) hingewiesen, die durch ein Monitoring sichergestellt werden muss. Ein solches Monitoring stellt auch darüber hinaus ein wichtiges Instrument des Umgangs mit verbleibenden Unsicherheiten nach einer fachgerecht vorgenommenen Risikobewertung dar, „sofern ggf. wirksame Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen“ (BVerwG 2011 Rn. 105). Gerade daran kann es bei CEF-Maßnahmen für bestimmte Arten mangeln, sofern der ursprüngliche Lebensraum durch einen Eingriff bereits zerstört ist und keine geeigneten alternativen oder ergänzenden Maßnahmen denkbar sind. An die Entwicklung und Bewertung von CEF-Maßnahmen sollten daher besonders hohe fachliche Ansprüche gestellt und eine besondere Zurückhaltung im Sinne des Vorsorgeprinzips an den Tag gelegt werden.

Literatur

Article 12 Working Group (2005): Contributions to the interpretation of the strict protection of species. Nicht mehr per Internet verfügbar; kann von den Verfassern bezogen werden.

Bundesregierung (2007): Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Bundestagsdrucksache 16/5100.

BVerwG (2008): Urteil v. 09.07.2008 – 9 A 14.07 „A 30 Bad Oeynhausen“, Rn. 102.

– (2009): Urteil v. 12.08.2009 – 9 A 64.07 „A 33 Bielefeld-Steinhagen“, Rn. 73, 75, 78, 80, 83.

– (2010): Urteil v. 09.06.2010 – 9 A 20.08 „A 44 Bochum“.

– (2011): Urteil v. 14. Juli 2011 – 9 A 12.10 „Ortsumgehung Freiberg“.

– (2014): Urteil v. 08.01.2014 – 9 A 4.13 „A 14 Wolmirstedt bis B 189 nördlich Colbitz“.

Chilla, T. (2006): Der Feldhamster und die Milliardeninvestitionen. Natur und Landschaft 81 (6), 327-331.

Ebert, J., Müller-Pfannenstiel, K. (2008): Umsetzung von mit Hirschkäfer-Larven besetzten Baumwurzeln. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (4), 106-112.

Eisenbahnbundesamt (2007): Umweltleitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen – Stand Januar 2007.

EU-Kommission (2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Download unter http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm – letzter Abruf: 01.03. 2014.

EuGH (2002): Urteil vom 30.01.2002 – Rechtssache C-103/00 „Caretta caretta“.

Gellermann, M. (2003): Artenschutz in der Fachplanung und der kommunalen Bauleitplanung. Natur und Recht 25, 385-394.

– (2007): Die „Kleine Novelle“ des Bundesnaturschutzgesetzes. Natur und Recht 29, 783-789.

– (2012): Fortentwicklung des Naturschutzrechts – Anmerkungen zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.07.2011 – A9 12.10, Ortsumgehung Freiberg. Natur und Recht 34, 34-37.

–, Schreiber, M. (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren. Schr.-R. Natur und Recht 7, Springer, XIX + 503S.

Hermanns, P. (2007): „Die Rückkehr der Planung“. Vortrag auf der Tagung „BNatSchG 2007 – die planerische Bewältigung des Artenschutzrechts“ von BMU und BDLA am 23.10.2007 in Fulda.

Kaubisch, S. (2012): Funktionserhaltende Maßnahmen (Continuous Ecological Functionality CEF) im nordrhein-westfälischen Straßenbau. Unveröff. Bachelorarb., Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, 87S.

Kiel, E.-F. (2005): Artenschutz in Fachplanungen. LÖBF-Mitt. 1/05, 12-17.

Kratsch, D. (2011): Schutz der wildlebenden Tier- u. Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope. In: Schumacher, J., Fischer-Hüftle, P., Bundesnaturschutzgesetz-Kommentar, Kohlhammer, 1043S.

Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz – LANA (2006): Hinweise zur Anwendung des europäischen Artenschutzrechts bei der Zulassung von Vorhaben und bei Planungen. Beschluss der 93. LANA-Sitzung am 29.05.2006. Download unter http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/besonderer_Artenschutz_bei_Vorhaben.pdf – letzter Abruf: 01.03.2014.

Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung NRW (1999): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. Schr.-R. 17, Recklinghausen, 641S.

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (2006): Allgemeine Rundverfügung Nr. 5 des GB Planung – Berücksichtigung besonders und streng geschützter Arten bei der Straßenplanung, Gelsenkirchen.

Lau, M. (2011): Die Rechtsprechung des BVerwG zum europäischen Naturschutzrecht im Jahr zwei und drei nach seiner Entscheidung zur Westumfahrung Halle. Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht: 461-467.

– (2012): Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Ortsumgehung Freiberg – die „Westumfahrung Halle“ des Artenschutzrechts? SächsVBl. 20, 101-107.

Louis, H.W. (2012): 20 Jahre FFH-Richtlinie. Teil 2 – Artenschutzrechtliche Regelungen. Natur und Recht 34, 467-475.

Mayr, C. (2008): Fakten statt Mythen – Europäische Schutzgebiete sind auch in Deutschland ein Erfolg und kein Hemmnis wirtschaftlicher Entwicklung. Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 6 (4), 187-191.

– (2009): 30 Jahre EG-Vogelschutzrichtlinie – Rückblick und Lehren für die Zukunft des Vogelschutzes. Berichte zum Vogelschutz 46, 21-39.

Messerschmidt, K. (2006): Bundesnaturschutzgesetz – Kommentar und Entscheidungen zum BNatSchG. Loseblattsammlung. C.F. Müller, Heidelberg.

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW – MUNLV (2010): Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren. Download unter http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/downloads » 1. „Vorschriften zum Artenschutz in NRW“ – „VV-Artenschutz“; letzter Abruf: 01.03.2014.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen – Schlussbericht. Download unter http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/downloads » 3. „Material zur Artenschutzprüfung in NRW“ – Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“; letzter Abruf 01.03.2014.

Müller-Pfannenstiel, K., Wachter, T., Lüttmann, J. (2006): Expertenworkshop – Artenschutz im Rahmen von Zulassungsverfahren – rechtliche und fachliche Aspekte. 29. März 2005. Download unter http://www2.boschpartner.de/data/workshop_artenschutz.pdf; letzter Abruf: 01.03.2014.

Niederstadt, F., Krüsemann, E. (2007): Die europarechtlichen Regelungen zum Artenschutz im Licht des „Guidance document“ der Europäischen Kommission. Zeitschrift für Umweltrecht 18 (7-8), 347-354.

Raskin R. (2009): Berücksichtigung des Feldhamsters bei Eingriffen. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (5), 139-144.

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-RL) (ABl.EG L 206 vom 22.7.1992, S.7), zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. L 363 v. 20.12.2006, S.368).

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung) (Vogelschutzrichtlinie – VRL) (ABl. L 20 v. 26.01.2010, S.7).

Runge, H., Simon, M., Widdig, T. (2009): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. Download unter http://www.simon-widdig.de/downloads/FuE_CEF_Endbericht.pdf; letzter Abruf: 01.03.2014.

Sachs, L. (1978): Angewandte Statistik. Springer, Heidelberg, 552S.

Sobotta, C. (2007): Artenschutz in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Natur und Recht 29 (10), 642-649.

Sudmann, S.R., Grünberg, C., Hegemann, A., Herhaus, F., Mölle, J., Nottmeyer-Linden, K., Schubert, W., von Dewitz, W., Jöbges, M., Weiss, J. (2008): Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens. 5. Fassung. Charadrius 44 (4), 137-230.

Trautner, J., Kockelke, K., Lamprecht, H. Mayer, J. (2006): Geschützte Arten in Planungs- und Zulassungsverfahren. Selbstverlag, 234S.

Wachter, T., Lüttmann, J., Müller-Pfannenstiel, K. (2004): Berücksichtigung von geschützten Arten bei Eingriffen in Natur und Landschaft. Naturschutz und Landschaftsplanung 36 (12), 371-377.

Wehner-Heil, A. (2006): Verkehrsplanung – der Artenschutz bei der Planung und Zulassung von Straßenbauvorhaben. Fachdienst Naturschutz – Naturschutz-Info 2/2006 u. 3/2006.

Wulfert, K., Müller-Pfannenstiel, K., Lüttmann, J. (2008): Ebenen der artenschutzrechtlichen Prüfung in der Bauleitplanung. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (6), 180-186.

Anschriften der Verfasser: Dipl.-Biol. Michael Gerhard, Landesbüro der Naturschutzverbände NRW, Ripshorster Str. 306, D-46117 Oberhausen, E-Mail info@lb-naturschutz-nrw.de; Dipl. Umweltwiss. Matthias Fabian, Feldstraße 2, D-21335 Lüneburg, E-Mail matthiasfabian@gmx.net; Dr. Thomas Hövelmann, Lambertistraße 40, D-48155 Münster, E-Mail hoevelmann_thomas@yahoo.de; B.Sc. Simon Kaubisch, Kirchweg 1, D-46514 Schermbeck, E-Mail sk@reformhaus-kaubisch.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.