Landwirtschaft und Landschaft im Zeichen des Klimawandels

Abstracts

Die Klimawandelfolgenforschung muss sich nicht nur mit möglichen Einschränkungen, wie etwa Ertragseinbußen für die Landwirtschaft, beschäftigen, sondern auch mit möglichen positiven Effekten wie etwa Steigerungen der Produktivität und neuen Nutzungsoptionen. Der von den Landwirten selbst beschriebene Trend zur Intensivierung wird durch die hier vorgestellten Anbauentscheidungen unterstrichen.

Es zeigt sich in einer Analyse im Bereich der March-Thaya-Auen in Österreich auch, dass Anbaurisiken, die ebenfalls durch den Klimawandel beeinflusst werden, nicht immer „rational“ in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, wenn hohe Deckungsbeiträge erwartet werden. Die Herausforderungen für den Naturschutz, traditionell genutzte Landschaften zu erhalten, werden damit noch größer. Bisherige Zahlungen für den Vertragsnaturschutz werden diese Entwicklung nicht aufhalten können.

Abschließend wird diskutiert, inwieweit trotz neuer Wachstums- und Ertragspotenziale andere Strategien, wie touristische und jagdliche Kooperationen, Beiträge zur Erhaltung der Biodiversität leisten können.

Agriculture and Landscape under the Influence of Climate Change – Recent development in the March and Thaya River Valleys

The research on the effects of the climate change not only has to deal with possible restrictions such as reduced harvests in agriculture but also with potentially positive effects such as increased productivity or new options of cultivation. The farmers themselves have already described a trend towards intensification being confirmed by their planting decisions which are presented here.

The results of an analysis in the March and Thaya River Valleys also show that cultivation risks influenced by climate change not always have been integrated in the planting decisions, particularly if high gross margins have been expected. This development additionally increases the challenges for nature conservation to preserve traditionally used landscapes. Presents payments in the context of contractual management agreements will not be able to hold up this development.

Finally the paper discusses how other strategies, such as new concepts for tourism and hunting, can contribute to the preservation of biodiversity despite new potentials for cultivation.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Österreich wird nach wie vor in weiten Teilen durch vielfältige Kulturlandschaften geprägt. Viele dieser attraktiven Kulturlandschaften werden multifunktional genutzt und erfüllen neben der landwirtschaftlichen Produktion zahlreiche Ökosystemleistungen wie Erholung, touristische Landschaftserlebnisse und Beiträge zur Biodiversität. Einflüsse durch eine veränderte Landbewirtschaftung und deren Folgen gehören schon seit langem zu wichtigen Forschungsthemen von Landschaftsplanung und Agrarökonomie (u.a. Ahrens und Kantelhardt 2007, Kantelhardt 2003, Röder et al. 2006). Dabei ging es darum, die zukünftige Entwicklung von Landschaften (Hiess 2002) und deren zukünftige ästhetische Qualität abzuschätzen (Aufmkolk et al. 1998, Heissenhuber et al. 2004, Kapfer & Ziesel 2008). Neue Impulse für Landschaftsveränderungen werden durch den fortschreitenden Klimawandel erwartet (Kromp-Kolb et al. 2007, Perarnaud et al. 2005). Daher beschäftigten sich neue Forschungsarbeiten auch vermehrt mit den Auswirkungen auf die Landwirtschaft, vor allem mit möglichen Risiken, etwa durch Wasserknappheit, Temperaturerhöhung oder Wetterextreme, und geeigneten Anpassungsstrategien (Eitzinger et al. 2009, Marrachi et al. 2005).

Wenig Aufmerksamkeit wurde bislang der Tatsache geschenkt, dass sich durch den Klimawandel auch verbesserte Nutzungspotenziale ergeben könnten (Soja & Pascual-Rodriguez 2010), die ebenfalls die Landnutzung und ihre Ökosystemleistungen beeinflussen könnten.

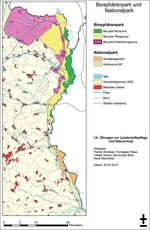

Der vorliegende Beitrag betrachtet einen Landschaftsausschnitt in Niederösterreich, der bereits heute durch eine relativ intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist. Gleichzeitig weist der Bereich der March-Thaya-Auen auf Teilflächen noch eine attraktive naturräumliche Ausstattung mit großräumigen Feuchtwiesenkomplexen und Auwaldlebensräumen auf, der wichtige Beiträge zur Biodiversität und Erholungseignung der landwirtschaftlichen Flur als Ganzes leistet (Abb. 1). Für diesen Bereich werden tendenziell positive Effekte durch den Klimawandel für die Landbewirtschaftung erwartet, da mit einer Verlängerung der Vegetationsperiode zu rechnen ist und mit der Zunahme der Temperatur bei möglicher Bewässerung höhere Erträge erwartet werden können (Formayer 2007). Als nachteilig könnte sich im Bereich der Aue allenfalls eine Zunahme der Hochwassergefahr erweisen.

Daher geht der Beitrag der Frage nach, ob und inwieweit die landwirtschaftlichen Betriebe diese Option nutzen werden und wie sich dies auf die Kulturlandschaft auswirken könnte. Betrachtet werden dabei insbesondere die Grünlandentwicklung bei zu erwartender Ertragssteigerung bei anderen Feldfrüchten, die Attraktivität von Kurzumtriebsplantagen und die Berücksichtigung neuer Risiken durch Hochwasser. Vor diesem Hintergrund werden abschließend Entwicklungs- und Steuerungsoptionen für diesen Raum diskutiert.

2 Beschreibung der Testregion und potenzieller Auswirkungen des Klimawandels

Das Untersuchungsgebiet liegt nördlich von Wien und erstreckt sich rund 60km entlang der österreichisch-slowakischen Grenze. Der betrachtete Raum umfasst eine Fläche von 46410ha, wobei rund ein Drittel als Ramsar- und Natura-2000-Gebiet geschützt ist.

Der Bereich wird von 733 Betrieben mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 63ha bewirtschaftet. Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft sind durch eine sehr hohe Standortgüte (hohe Bodenklimazahlen) geprägt. Zu den wichtigsten Kulturen zählen derzeit Winterweizen, Sommergerste, Zuckerrübe, Winterraps und Mais (Pröbstl et al. 2013, Wirth et al. 2011).

Die potenziellen Effekte durch den Klimawandel werden bis 2050 zu einer Ausdehnung der Vegetationszeit von derzeit 228 auf 245 Tage bei mäßiger Erwärmung führen (Eitzinger et al. 2008, Formayer 2007). Eine Zunahme von Überschwemmungen vor allem in den Wintermonaten ist zu erwarten, die jährliche Niederschlagsmenge wird sich voraussichtlich nicht ändern. Nachdem ein Anstieg der Durchschnittstemperatur um 2 °C erwartet wird und die meisten Niederschläge jedoch zukünftig in den Herbst- und Wintermonaten fallen, kann, mit Ausnahme von Getreide, für andere Feldfrüchte, wie Soja, Mais und Zuckerrübe, Trockenheitsstress auftreten (Eitzinger 2010 und mdl. 18.05.2011), dem mit Bewässerung entgegengewirkt werden muss. Eine Steigerung der Erträge ist dort möglich, wo die Bewässerung eingesetzt werden kann. Bis 2050 wird der Beginn des Anbaus bereits 14 Tage früher als heute beginnen können. Hiervon wird vor allem der Anbau von Sommerfrüchten wie Mais profitieren (Eitzinger 2010 und mdl. 18.05.2011; Wirth et al. 2011). Kurzumtriebsflächen, z.B. mit Pappel oder Weide, sind bislang kaum vertreten, jedoch wird dieser Nutzung in Verbindung mit einer Klimaerwärmung gerade bei temporären Hochwasserereignissen zukünftig eine steigende agrarökonomische Bedeutung zugesprochen (Wirth et al. 2011).

3 Methode

Wenn bisher die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landnutzung dargestellt und abgeschätzt wurden, dann erfolgte dies meist Experten basiert (vgl. Birngruber et al. 2011, Eitzinger et al. 2009, Freyer & Dorninger 2010, Hiess 2002, Kromp-Kolb et al. 2007). Dabei wird von Experten für das jeweilige Modell bestimmt, wie „vernünftigerweise“ ein „durchschnittlicher“ Landwirt entscheidet. Unterstellt werden dabei auch standardisiert ökonomisch rationale Entscheidungen. Weitere mögliche Einflussfaktoren, wie Tradition oder familiäre Strukturen, spielen dabei meist keine Rolle. Dabei weisen sowohl agroökonomische als auch agroökologische Untersuchungen der Vergangenheit (vgl. Kantelhardt et al. 2009, Pröbstl & Zimmermann 2010) auf eine erhebliche Heterogenität innerhalb der Akteure hin, die einen starken Einfluss auch auf die betrieblichen Entscheidungen besitzt. Auch Grothmann & Patt (2005) kritisieren, dass Fragen der persönlichen Wahrnehmung des Klimawandels durch Landwirte und die Einflussfaktoren auf die zukünftige betriebliche Entscheidungsfindung unzureichend untersucht sind.

Nachdem auch weitere Autoren die Notwendigkeit herausstellen, nicht nur das Meinungsbild von Landwirten zum Klimawandel, sondern auch Anpassungsstrategien und Bewirtschaftungsalternativen zu untersuchen (Cialdini 2005, 2007; Freyer & Dorninger 2010), wurde eine Befragung der Landwirte mit Hilfe eines Choice-Experiments realisiert. Diese Befragungsmethode simuliert Wahlentscheidungen und erlaubt es, mehrere entscheidungsrelevante Kriterien gleichzeitig abzufragen. Sie verlangt von Befragten realitätsnahe Abwägungen. Der Vorteil eines Choice-Experiments liegt weiterhin darin, dass dabei auch hypothetische Alternativen mit abgefragt werden können. Im Bereich der Klimawandelfolgenforschung bietet sich dieses für die Berücksichtigung von Anpassungsstrategien (z.B. neue Förderungen) und die Beurteilung neuer möglicher Zustände (z.B. Ertragssteigerungen) an, die durch den Klimawandel eintreten können. Auch Risiken und Unsicherheiten, wie z.B. Schwankungen der Preise am Weltmarkt oder ein Totalausfall durch Hochwasser, lassen sich dadurch abbilden. Der größte Vorzug wird jedoch darin gesehen, dass beabsichtigtes Verhalten modellierbar wird und mit zusätzlichen Informationen verbunden werden kann (Bliss & Martin 1989). Mit dieser Methode und weiteren einfachen Fragestellungen wurden im Testgebiet 148 Marktfruchtbetriebe (80 % Haupterwerb, 13 % Biobetriebe) befragt.

In unserem Fall basiert das Choice-Experiment auf dem Entscheidungsprozess bei der Anbauplanung. Die Fragen, die sich der Landwirt stellt, sehen – wie gemeinsame Workshops ergaben – im Wesentlichen folgendermaßen aus:

Wie viel lässt sich verdienen (wie hoch ist der Deckungsbeitrag)?

Bekomme ich eine Prämie oder Förderung für eine bestimmte Nutzung?

Wie lange bin ich durch meine Anbauentscheidung zeitlich gebunden?

Wie hoch ist das Risiko bezogen auf die Preisentwicklung an den internationalen Märkten?

Und in unserem Fall zudem: Wie hoch ist die Gefahr eines Totalausfalls durch Hochwasserereignisse?

Der mögliche Einfluss des Klimawandels spiegelt sich bei der Festlegung des Deckungsbeitrags, der bei erhöhten Temperaturen höher sein kann, und bei der abgebildeten Ausfallgefahr durch Hochwasser. Anreize durch Förderungen zur Klimawandelanpassung, oder um aktuelle Nutzungen zu erhalten (z.B. Vertragsnaturschutz), können ebenfalls berücksichtigt werden.

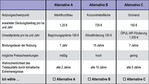

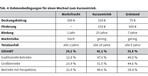

Nachdem Nutzungsintensivierungen vor allem im Bereich der Feuchtwiesen und im Auebereich zu erwarten sind, wurde nur für diesen Bereich und eine Fläche von 3ha um eine Anbauentscheidung gebeten (vgl. Abb. 2). Diese Bereiche sind für den Artenschutz, aber auch Landschaftsbild und Erholungsnutzung in der Region essenziell. In den intensiv genutzten Bereichen sind zudem keine Nutzungsänderungen zu erwarten. Aus den Angaben von rund 20 % aller Betriebe im Raum sollen Anhaltspunkte für die voraussichtliche Entwicklung der noch durch Grünland dominierten Auebereiche gewonnen werden. Jeder befragte Landwirt hatte sechs Mal mit wechselnden Vorgaben (z.B. unterschiedliche Deckungsbeiträge, Förderhöhen, zeitliche Bindungen; vgl. Tab. 1) zu antworten. Um mögliche Effekte des Klimawandels messen zu können, wurden potenziell höhere Deckungsbeiträge als heute üblich eingearbeitet, neue Fördertatbestände erfunden und Förderungen des Vertragsnaturschutzes fiktiv erhöht. Damit können auch derzeit hypothetische Fragestellungen beantwortet werden.

Die Attribute und jeweiligen Ausprägungen wurden in mehreren Sitzungen gemeinsam mit Kammervertretern und Betriebsinhabern entwickelt. Die aktuellen Werte z.B. für die zu bewertenden Deckungsbeiträge oder den aktuellen Vertragsnaturschutz liegen jeweils etwa in der Mitte der verwendeten Werte. Die Bindungsdauer ergibt sich aus den Vertragsbindungen im Naturschutz und angenommenen Umtriebszeiten bei den Plantagen. Nachdem der Landwirt seine Anbauentscheidung treffen muss, bevor er die Preise kennt, wurde die Angabe von Trends (z.B. hohes Risiko) im Choice-Experiment als angemessen erachtet. Die Zeiträume, in denen mit einem Totalausfall zu rechnen ist, hängen wesentlich von den Einstauzeiträumen und Wassermengen ab. Bei Wiesen und Kurzumtriebsplantagen ist die Toleranz gegenüber Einstau höher als bei Marktfruchtanbau. Dies ist in den Angaben zur Wahrscheinlichkeit des Totalausfalls durch klimatische Extremereignisse ausgedrückt (Tab. 1).

Zudem enthielt der Online-Fragebogen Fragen zur Wahrnehmung des Klimawandels, zu derzeit beabsichtigten flächenbezogenen Änderungen, zu Aspekten, die bei Anbauplanungen berücksichtigt werden, sowie eine Selbsteinschätzung ihrer betrieblichen Ausrichtung und weitere soziodemographische Fragen (Pröbstl-Haider et al. 2013). Die Befragung wurde gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer organisiert. Laptops wurden den Befragten für die Teilnahme zur Verfügung gestellt. Rund 20 % aller Betriebe im Untersuchungsraum nahmen an der Umfrage teil. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe von SPSS und MS Excel. Die Ergebnisse des Choice-Experiments wurden in ein Decision-Support-System eingefügt, welches erlaubt, die Reaktionen auf ausgewählte Konstellationen anzeigen zu lassen (Tab. 3 und 4).

4 Ergebnisse

4.1 Wahrnehmung des Klimawandels und Anpassungsmaßnahmen

Die befragten Betriebsinhaber(innen) sehen mehrheitlich bereits heute Auswirkungen des Klimawandels (64,2 %). Weitere 7,5 % erwarten Auswirkungen, die jedoch erst später einsetzen. Ein weiteres Viertel der Befragten (25 %) glaubt, dass es noch zu früh ist, um sich in dieser Frage festzulegen, und nur 3 % glauben nicht an einen Klimawandel. Die in einer offenen Frage beschriebenen beobachteten oder erwarteten Phänomene stimmen mit den oben genannten Einschätzungen durch die Agrarmeteorologie weitgehend überein.

Weiterhin wurde gefragt, welche Veränderungen auf den Anbauflächen in den nächsten Jahren vorgesehen sind. Die flächenmäßig größten Veränderungen (Änderung >5 ha) sind im Bereich der Bewässerung geplant. Damit streben einige Landwirte die auch von Experten vorgeschlagenen Anpassungen bereits an. Kleinflächig (<5ha), aber von vielen Landwirten vorgesehen, ist der Anbau von mehrjährigen Energiepflanzen im Kurzumtrieb. Demgegenüber spielt die Aufforstung keine Rolle, ebenso wenig wie die Flächenstilllegung. Große Unsicherheit besteht offensichtlich im Zusammenhang mit dem Vertragsnaturschutz: Es wird hier der Ausstieg ebenso überlegt wie der Einstieg, mit etwas höheren Anteilen beim Ausstieg.

4.2 Struktur und Entwicklungsperspektive der befragten Landwirte

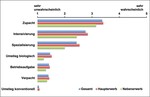

Die Betriebe wurden in Bezug auf ihre zukünftige Entwicklung um eine Selbsteinschätzung gebeten. Dabei sollte die Wahrscheinlichkeit verschiedener Entwicklungsperspektiven abgeschätzt werden. Die Mehrheit der Betriebe strebt eine Vergrößerung, Intensivierung und Spezialisierung an. Dabei zeigt sich erstaunlicherweise kein signifikanter Unterschied zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben (Abb. 3). Mit Hilfe einer Komponenten- und Clusteranalyse wurden, basierend auf dieser Selbsteinschätzung, drei Typen von Betrieben abgeleitet: der traditionelle Betrieb mit geringer Entwicklungsoption und Tendenz zur Verpachtung, der dynamische Großbetrieb und der Betrieb mit Perspektive. Die soziodemographischen Daten zu diesen Typen sind in Tab. 2 dargestellt. Signifikante Unterschiede hinsichtlich Produktionstypen oder Nutzungsintensität wurden nicht festgestellt.

4.3 Anbauentscheidungen der Betriebe

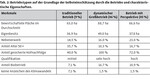

Die Ergebnisse des Choice-Experiments werden in ein Decision-Support-System integriert, bei dem bestimmte Konstellationen ausgewählt werden können (z.B. Deckungsbeitrag, Risiko), und welches dann anzeigt, welche Betriebstypen sich für die jeweilige Anbaumöglichkeit zu welchen Anteilen entschieden haben. Für die vorliegende Publikation wurden nachstehend einige Aspekte herausgegriffen. Tab. 3 zeigt die Entscheidungen der Betriebe bei einem sehr hohen Deckungsbeitrag für Marktfrucht und für Grünland, das zusätzlich sehr hoch gefördert wurde. Für die Marktfrucht wird weiterhin angenommen, dass es ein mäßiges Risiko am Markt gibt und ein mögliches überschwemmungsbezogenes Risiko am Standort besteht, das zu möglichen Totalausfällen alle zwei Jahre führen kann. Bei Grünland werden ebenfalls höhere Erträge und eine hohe Förderung durch Vertragsnaturschutz angenommen, mit einer üblichen Bindung von sieben Jahren und einem mäßigen Totalausfallrisiko durch Hochwasser alle fünf Jahre.

Trotz der sehr hohen Förderung (doppelt so hoch wie die aktuelle Maximalförderung) entscheiden sich nur etwas mehr als die Hälfte aller Betriebe für die Beibehaltung des Grünlandes. Bei den traditionellen Betrieben überwiegen sogar die, die sich für einen Anbau von Marktfrucht entscheiden. Großbetriebe und Betriebe mit Perspektive sind hier tendenziell vorsichtiger. Hier würde nur ein Drittel trotz der hohen Förderung für Grünland und der Überschwemmungsrisiken Marktfrucht anbauen.

Reduzieren wir die potenziellen Erträge von Marktfrucht etwa auf 750 € Deckungsbeitrag, dann würden sich knapp 80 % der Betriebe für Grünland entscheiden. Das bedeutet, dass dann, wenn Ertragssteigerungen und Erhöhungen des Deckungsbeitrags für Markfrucht erwartet werden, es selbst mit Vertragsnaturschutz schwierig wird, eine Intensivierung aufzuhalten. Die hier verwendeten Beträge von 1200 € sind nicht realistisch und müssen derzeit als „unbezahlbar“ gelten.

Berücksichtigung von Risiken bei der Anbauentscheidung

Nachdem durch den Klimawandel die Frequenz von Hochwasserereignissen zunehmen kann, wurde auch untersucht, ob und inwieweit das Ausfallrisiko Eingang in die Entscheidungen findet. Hier zeigte sich, dass Risiken dann unberücksichtigt bleiben oder bewusst eingegangen werden, wenn der in Aussicht gestellte Deckungsbeitrag für Marktfrucht hoch ist. Ohne diese „Verführung durch hohe Deckungsbeiträge“, etwa bei niedrigeren Werten, werden die Risiken stark beachtet. Hier sind vor allem die traditionellen Betriebe vorsichtig und wählen bevorzugt Grünland als Anbaualternative. Das bedeutet im Zusammenhang mit den zu erwartenden Folgen des Klimawandels, dass dann, wenn beide möglichen Folgen – eine erhöhte Überschwemmungsgefahr und Ertragsgewinne – eintreten können, es zusätzlicher Anstrengungen bedarf, um die Risiken zu kommunizieren und zu reduzieren.

Interesse an Kurzumtriebsflächen

Aus der Sicht einer multifunktionalen Kulturlandschaft ist – wie eingangs dargestellt – auch der Anteil von Kurzumtriebspflanzungen als neue Nutzungsoption interessant, da sie Veränderungen für die Erholungsfunktion und im Hinblick auf Offenlandarten bewirken können. Hier zeigte sich, dass ein Wechsel zu Kurzumtrieb dann wahrscheinlich ist, wenn einerseits die Deckungsbeiträge für Marktfrucht niedrig und die Risiken, insbesondere durch Überschwemmung, hoch sind.

Tab. 4 belegt, dass – obschon bei Grünland die Bindungsfrist niedriger ist und eine Förderung von 300 € bezahlt werden würde – sich die Betriebe mehrheitlich für Kurzumtrieb entscheiden würden. Eine Ausnahme bilden hier nur die Großbetriebe, die stärker zu Grünland tendieren. Die Ergebnisse in Tab. 4 sind ein gutes Beispiel dafür, dass nicht nur der ökonomische Gewinn (hier: 375 € bei Grünland gegenüber 300 € bei Kurzumtrieb und Marktfrucht) entscheidet.

Das Beispiel Kurzumtrieb zeigt weiterhin, wie stark die Einflussnahme durch Förderungen ist. Ohne Förderungen ist diese Option weit weniger attraktiv und sinkt von einem Anteil von gesamt 42,1 % (vgl. Tab. 4) auf nur mehr 35,0 %, wenn die Förderung wegfällt.

4.4 Bedeutung von Information und Förderung

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse auch das, was die befragten Landwirte im Hinblick auf die Einflussfaktoren bei der Anbauplanung angegeben haben (Abb. 4). Am wichtigsten nach den Marktentwicklungen sind die Empfehlungen der Landwirtschaftskammer und staatliche Zahlungen, nahezu gleichauf mit den Klimabedingungen.

Es zeigte sich, dass dann, wenn Intensivierungen und erhöhte Erlöse durch den Klimawandel möglich sind, diese auch genutzt werden. Diese Entwicklung kann sich negativ auf Ökosystemleistungen und die Biodiversität auswirken. Eine Einflussnahme durch den Staat in der Höhe der bisherigen Förderungen hat unter diesen Bedingungen einen geringen Effekt und wird bei möglichen Ertragssteigerungen nicht ausreichen. Großbetriebe tendieren unter einschlägigen Förderungen noch am ehesten zur Erhaltung von Grünland. Nachdem sich keine Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieb zeigen, widerspricht die Studie landläufigen Meinungen zur Bedeutung von Nebenerwerbsbetrieben für die Biodiversität. Hier scheint eine stärkere Differenzierung dringend notwendig.

5 Ausblick und Diskussion von regionalen Entwicklungsstrategien

Die Ergebnisse bedeuten, dass hier negative Veränderungen für den Lebensraum und Artenschutz sowie die Erholungseignung dieser Region durch den Klimawandel begünstigt werden könnten. Vor diesem Hintergrund diskutieren verschiedene Akteure neue Entwicklungs- und Steuerungsoptionen für diesen Raum, die diesen Entwicklungen entgegenwirken sollen. Dies gilt umso mehr aufgrund der Schutzverpflichtungen für viele der Grünlandflächen (ca. ein Drittel) als Teil der Ramsar- und Natura-2000-Gebiete. Sollten die oben genannten Ertragssteigerungen auch nur teilweise möglich sein, erschwert dies die Umsetzung von Natura-2000-Vorgaben durch freiwillige Verträge erheblich und wirkt sich negativ auf die Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen aus. Bestehende Defizite könnten sich dadurch verstärken (Kelemen-Finan et al. 2011). In den Natura-2000-Gebieten könnte man sich zwar auf ordnungspolitischen Instrumenten „ausruhen“ und auf Sanktionsmöglichkeiten verweisen, einschließlich eines möglichen zusätzlichen Schutzes, z.B. als Naturschutzgebiet, das würde jedoch den Landschaftsveränderungen auf den verbleibenden Flächen nicht entgegenwirken.

Andere Lösungsansätze fokussieren darauf, eine zusätzliche Wertschöpfung zu initiieren, die die Erhaltung des Grünlandes und naturnaher Strukturen einschließt. Hierzu zählen die Entwicklung eines Schutzgebietskomplexes, die Kooperation mit der Jägerschaft und die Entwicklung eines naturtouristischen Erlebnisangebotes, die nachfolgend vorgestellt und diskutiert werden.

Eine vom WWF Österreich favorisierte Strategie erhofft sich eine Bewahrung der aktuellen Landschaftsstruktur mit hohem Anteil an Grünland durch einen möglichst grenzübergreifenden Nationalpark (WWF 2010). Die Diskussion um die Entwicklung eines Großschutzgebietes für die Region besteht schon lange. Im Jahr 2000 wurde eine erste Machbarkeitsstudie für einen Biosphärenpark durchgeführt, 2009 forderte der WWF die Ausweisung eines Nationalparks und führte Befragungen hierzu durch. Konzeptionelle Arbeiten an der Universität für Bodenkultur untersuchten die Machbarkeit eines Biosphärenparks, der im Süden an einen erweiterten Nationalpark Donauauen anschließen sollte (Universität für Bodenkultur Wien 2010). Die Rahmenbedingungen, sinnvolle und ausreichend große Kern- (2205ha), Pflege- (8935ha) und Entwicklungszonen (14089ha), konnten auf der 25529ha großen Fläche leicht nachgewiesen werden (Abb. 5).

Wie Studien zu zahlreichen Großschutzgebieten, insbesondere zu Naturparkparken und Biosphärenparken (Heintel & Weixelbaumer 2009, Job 2013, Pröbstl-Haider 2013 und 2014, Siegrist 2013) zeigen, können diese zur Regionalentwicklung und Wertschöpfung durchaus beitragen. Ob jedoch die Wertschöpfung der Landwirtschaft in der hier vorliegenden Betriebsstruktur mit vielen Großbetrieben ausreichend zu Gute kommt, darf bezweifelt werden. Ursache dafür ist die Tatsache, dass die Wertschöpfung in den oben genannten Studien in der Regel durch Tourismus und Naherholung generiert wird, die u.a. Direktvermarktung, Verkostungen und Ab-Hof-Verkauf positiv beeinflusst. Ob dies für diese Betriebsstruktur mit sehr großen, am Weltmarkt orientierten Betrieben ebenfalls relevant ist, bleibt offen.

Einen anderen Weg, ohne zusätzliche Schutzgebietsausweisungen, versucht das Projekt RamsarEcoNaTour (Kelemen-Finan et al. 2014). Ziel ist es, grenzübergreifend und kooperativ ein Zonierungskonzept zu erarbeiten, das es erlaubt, ohne Beeinträchtigung von Arten und Lebensräumen neue ökotouristische Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Grundlage ist die Ableitung von Schutzzonen, die ohne touristische Entwicklung bleiben, sowie die Ausweisung von Management- und Erlebniszonen. Dies soll den Rahmen setzen für Angebote ohne Führungen (z.B. Vogelschauplätze, Kanustrecken, Reitwege, Lehrpfade usw.) sowie für ein umfangreiches Programm an Führungen in sensiblen Bereichen, die das Erlebnis von Arten mit speziellen Lebensräumen und saisonale Besonderheiten einschließen. Ziel ist auch hier eine Inwertsetzung von Natur und Naturerleben. Durch die grenzübergreifenden Planungen können besonders attraktive und neue Angebote entwickelt werden, die erst durch die Öffnung des eisernen Vorhangs und die Kooperation möglich wurden. Auch wenn hier unmittelbar über touristische Aktivitäten, Tagesauflüge und Produkte, wie Führungen, Rad- oder Kanutouren, Wertschöpfung generiert werden kann, wird diese nicht direkt der Landwirtschaft zu Gute kommen. Damit ist es bei der hier vorherrschenden landwirtschaftlichen Struktur unsicher, ob dieses Konzept sich positiv auf die Landnutzung auswirkt, auch wenn das Projekt sicher einen Beitrag zur regionalen Akzeptanz der geschützten Lebensräume und Arten leisten kann.

Einen Ansatzpunkt zur Erhaltung der Lebensräume und Grünstrukturen, der sich unmittelbar an die Landwirte wendet, entwickelte Albinger (2013). Sie entwickelte für denselben Landschaftsraum ein Kooperationsmodell zwischen Landwirtschaft und Jagd. Attraktive Jagdstrecken gibt es derzeit vor allem in strukturreichen Bereichen. Bereits heute bestehen Reviere, in denen die Hasenjagd oder die Jagd auf Niederwild immer wieder ausgesetzt werden muss. Diese verlieren an Attraktivität und auch an finanziellem Wert für die Jagdberechtigten. Für zwei unterschiedliche Reviere, eines mit einer bereits stark ausgeräumten Feldflur, ein anderes mit verbliebenen Landschaftselementen, untersuchte Albinger durch Befragung der Landwirte, wie hoch gegebenenfalls Zuzahlungen für Strukturanreicherungen sein müssten, um von den Landwirten akzeptiert zu werden. Für eine Neuanlage auf etwa 5 % der Landschaft sind in der strukturreichen Feldflur 200 bis 399 €/ha/Jahr eine von den meisten akzeptierte Größenordnung. In der intensiver genutzten, ausgeräumteren Feldflur muss etwa vom doppelten Betrag ausgegangen werden. Mit diesen Zuzahlungen durch die Jagd könnten die Ertragssteigerungen durch den Klimawandel kompensiert werden und zur Landschaftserhaltung beigetragen werden.

Neben diesen Strategien werden auch die Rahmenbedingungen in der neuen Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU mitentscheidend sein. Die Studie lässt jedoch erkennen, dass zusätzliche Anstrengungen, wie hier beschrieben, erforderlich werden.

Dank

Der Beitrag basiert auf dem Forschungsprojekt „Integrierte Prognose der Landschaftsentwicklung unter dem Einfluss des Klimawandels“, gefördert aus Mitteln des Klima- und Energiefonds und im Rahmen des Programms „ACRP“ durchgeführt, und entstand durch Zusammenarbeit des Instituts für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, dem Institut für Agrar- und Forstökonomie sowie dem Institut für Meteorologie an der Universität für Bodenkultur Wien. Dieser Beitrag ist Prof. em. Dr. Ulrich Ammer zum 80. Geburtstag gewidmet.

Literatur

Ahrens, H., Kantelhardt, J. (2007): Integrating ecological and economic aspects in regional land use concepts. Agrarwirtschaft 56 (3), 166-174.

Albinger, T. (2013): Mögliche Auswirkungen der geplanten GAP-Maßnahme „Greening“ auf den Natur- und Artenschutz, dargestellt am Beispiel der Indikatorart Feldhase. Unveröff. Masterarb., Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Universität für Bodenkultur Wien.

Aufmkolk, G. (1998): Die Zukunft der Kulturlandschaft. Schr.-R. Verband Deutscher Naturparke, o. O.

Bliss, J.C., Martin, A.J. (1989): Identifying NIPF Management Motivations with Qualitative Methods. Forest Science 35 (2), 601-622.

Birngruber, H., Hiess, H., Jiricka, A., Kleinbauer, I., Pröbstl, U. (2011): CLISP – Climate Change Adaptation by Spatial Planning in the Alpine Space MODEL REGION UPPER AUSTRIA, Model Region Report. European Territorial Cooperation “Alpine Space” Programme 2007-2013, 132pp.

Cialdini, R.B. (2005): Basic Social influence is underestimated. Psychological Inquiry 6: 158-161.

– (2007): Descriptive social norms as underappreciated sources of social control. Psychometrika 72, 263-268.

Eitzinger, J. (2010): Der Klimawandel – seine Auswirkungen auf agrarmeteorologische Aspekte und Anpassungsoptionen für die Landwirtschaft im europäischen Kontext. Ländlicher Raum 3, 1-11.

–, Kersebaum, K.C., Formayer, H. (2009): Landwirtschaft im Klimawandel – Auswirkungen und Anpassungsstrategien für die Land- und Forstwirtschaft in Mitteleuropa. Agrimedia, Clenze, 320S.

–, Thaler, S., Kubu, G., Rischbeck, P., Formayer, H. (2008): Potentielle Auswirkungen und Anpassungsmaßnahmen der Landwirtschaft an den Klimawandel im Nordosten Österreichs (Weinviertel-Marchfeld Region). In: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Hrsg., Auswirkungen des Klimawandels in Niederösterreich (NÖ-Klimastudie 2007), 356S.

Formayer, H. (2007): Auswirkungen des Klimawandels in Niederösterreich. NÖ Klimastudie (2007). Universität für Bodenkultur, Wien.

Freyer, B., Dorninger, M. (2010): Zur Bedeutung der Schutzmotivationstheorie im Kontext zum Klimawandel. Tagungsband des 11. Österreichischer Klimatag „Klima im Wandel, Auswirkungen und Strategien“: 12.

Grothmann, T., Patt, A. (2005): Adaptive Capacity and Human Cognition: The Process of Individual Adaptation to Climate Change. Global Environmental Change 15 (3), 199-213.

Heissenhuber, A., Kantelhardt, J., Schaller, J., Magel, H. (2004): Visualisierung und Bewertung ausgewählter Landnutzungsentwicklungen. Natur und Landschaft 79 (4), 159-166.

Heintel, M., Weixelbaumer, N. (2009): Die regionalökonomische Bedeutung des österreichischen Naturparktourismus. Das Beispiel Burgenland. Natur und Landschaft 84 (7), 315-321.

Hiess, H. (2002): Kulturlandschaftsprognosen als interdisziplinäre Arbeitsmethode. Die Bodenkultur 53, 7-11.

Job, H. (2013): Zur Bedeutung von Nationalparken für die Regionalentwicklung. In: Buer, C., Solbrig, F., Stoll-Kleemann, S., Hrsg., Sozioökonomisches Monitoring in deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten und anderen Großschutzgebieten, BfN-Skripten 329, 27-32, Bonn.

Kantelhardt, J. (2003): Perspektiven für eine extensive Grünlandnutzung. Modellierung und Bewertung ausgewählter Landnutzungsszenarien. Sonderh. Agrarwirtschaft 177, Bergen/Dumme, 272S.

–, Eckstein, K., Hoffmann, H. (2009): Assessing programs for the provision of agri-environmental services – An efficiency analysis realized in Southern Germany. Proceedings of the 27th Conference of the International Association of Agricultural Economists, Bejing (China).

Kapfer, M., Ziesel, S. (2008): Visualisierung der Landschaftsentwicklung. Studie für BayStMLF. Download: http://www.wzw.tum.de/wdl/forschung/gutachten/2008_kapfer_ziesel_visualisierung_landschaftsentwicklung.pdf.

Kelemen-Finan, J., Salak, B., Pröbstl-Haider, U. (2014): Ramsar EcoNaTour, Forschungsbericht, Teil 1: Methode und Konzeption. Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Universität für Bodenkultur, Wien.

–, Zuna-Kratky, T., Pröbstl, U. (2011): 15 Jahre Ramsar- und Natura-2000-Management in den March-Thaya-Auen: Haben Wachtelkönig und Co. profitiert? Wiss. Mitt. Niederöster. Landesmus. 22.

Kromp-Kolb, H., Formayer, H., Eitzinger, J., Thaler, S., Kubu, G., Rischbeck, P. (2007): Potentielle Auswirkungen und Anpassungsmaßnahmen der Landwirtschaft an den Klimawandel im Nordosten Österreichs (Weinviertel-Marchfeldregion). In: Formayer, H., Hrsg., Auswirkungen des Klimawandels in Niederösterreich, NÖ Klimastudie 2007, Universität für Bodenkultur, Wien.

Marracchi, G., Sirotenko, O., Bindi, M. (2005): Impacts of present and future climate variability on agriculture and forestry in the temperate regions: Europe. Climate Change 70 (1-2), 117-135.

Perarnaud, V., Seguin, B., Malezieux, E., Deque, M., Loustau, D. (2005): Agrometeorological research and applications needed to prepare agriculture and forestry to 21st century climate change. Climate Change 70, 319-340.

Pröbstl-Haider, U. (2013): Regionalwirtschaftliche Effekte von Naturparken. In: Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ), Naturparke und nachhaltige Regionalentwicklung, Graz, 24-38.

– (2014): Umweltbildung in Naturparken – Grundlagen und neue Herausforderungen. In: Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ), Hrsg., Hupf in Gatsch – Mehr Natur erleben und Begreifen, Bildung für nachhaltige Entwicklung in Naturparken 52, Graz.

–, Formayer, H., Kantelhardt, J., Haider, W., Kapfer, M., Kelemen-Finan, J., Melzer, V., Moser, T., Mostegl, N.M., Schaller, L.L., Schlatzer, M., Wirth, V. (2013): Integrated Landscape Prognosis under the Influence of Climate change. Austrian Climate Research Programme (ACRP), Klima- und Energiefonds.

–, Zimmermann, M. (2010): Natura 2000: günstiger Erhaltungszustand durch Verträge. Ein Beispiel von pflegeabhängigen Wiesengesellschaften in Österreich. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (1), 13-18.

Röder, N., Kapfer, M., Kantelhardt, J. (2006): Impact of the CAP reform on small-structured grassland regions in Southern Bavaria. In: Lloveras, J., Gonzales-Rodriguez, A., VazquezYanez, O., Pinero, J., Santamaria, O., Olea, L., Poblaciones, M.J., eds., Sustainable Grassland Productivity, Proceedings of the 21th General Meeting of the European Grassland Federation, Badajoz (Spain), Grassland Science in Europe 11, 652-654.

Siegrist, D. (2013): Touristische Charakterisierung der Österreichischen Naturparke. In: Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ), Hrsg., Naturparke und nachhaltige Regionalentwicklung, Graz, 39-57.

Soja, G., Pascual-Rodriguez, R. (2010): Langzeit-Trends klimatischer Wasserbilanzen für ausgewählte landwirtschaftliche Kulturen im Weinbaugebiet Krems-Traisental. Tagungsband des 11. Österreichischen Klimatags „Klima im Wandel, Auswirkungen und Strategien“, 13.

Universität für Bodenkultur Wien (2010): Entwicklungsperspektiven für die March-Thaya-Auen: Naturschutz, Ökotourismus und nachhaltige Regionalentwicklung. Projektbericht im Rahmen der Übungen mit Feldarbeiten zu Landschaftspflege und Naturschutz SS2010, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Wien, 124S.

Wirth, V., Pröbstl, U., Formayer, H., Haider, W., Kapfer, M., Kantelhardt, J., Kelemen-Finan, J., Schaller, L., Schlatzer M., Schauppenlehner, T. (2011), Integrated Landscape Prognosis under the Influence of Climate change, Zwischenbericht, Austrian Climate Research Programme (ACRP), Klima- und Energiefonds, Vienna.

WWF Österreich (2010): Ostösterreich sagt Ja zum 7. Nationalpark in Österreich, WWF präsentiert Meinungsumfrage zum Schutz der March-Thaya-Auen. 18.11.2010. Internet: http://www.wwf.at/de/menu256/subartikel1669/ (gesehen am 05.08.2014).

Anschrift der Verfasser(innen): Prof. Dr. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, Univ.-Ass. Dr. Julia Kelemen-Finan, Nina Mostegl (MRM Planning), Dr. Veronika Wirth und Dipl.-Ing. Verena Melzer, Universität für Bodenkultur, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Peter-Jordan-Straße 832, A-1180 Wien, E-Mail ulrike.proebstl@boku.ac.at, julia.kelemen@naturschutzakademie.at, nina.mostegl@boku.ac.at, veronika.wirth@boku.ac.at bzw. verena.melzer@boku.ac.at; Prof. Dr. Wolfgang Haider, Simon Fraser University, School of Resource and Environmental Management, 8888 University Drive, Burnaby, B.C. Canada, V5A 1S6; Tobias Moser, Dr. Martin Kapfer, Prof. Dr. Jochen Kantelhardt, Universität für Bodenkultur, Institut für Agar- und Forstökonomie, Feistmantelstraße 4, A-1180 Wien, E-Mail tobias.moser@boku.ac.at, martin.kapfer@boku.ac.at bzw. jochen.kantelhardt@boku.ac.at; Ass. Prof. Dr. Herbert Formayer und Mag. Martin Schlatzer, Universität für Bodenkultur, Institut für Meteorologie, Peter-Jordan-Straße 82, A-1190 Wien, E-Mail herbert.formayer@boku.ac.at.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.