Marine Kompensation als Voraussetzung für eine umweltverträgliche Energiewende im Meer

Abstracts

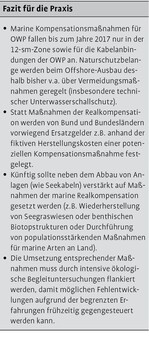

Eingriffe durch Offshore-Windparks (OWP) in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) sind bis 2017 von der Eingriffsregelung ausgenommen. Für deren Kabelanbindungen und andere Eingriffstypen sowie grundsätzlich in der 12-Seemeilen-Zone der Küstenbundesländer sind jedoch bereits heute Kompensationen zu leisten. Diese werden vorwiegend über Ersatzgeldzahlungen vorgenommen, so dass hinsichtlich mariner Realkompensationsmaßnahmen in Deutschland nur begrenzt auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann. Dabei liegen international bereits erste Kenntnisse zur Umsetzung und Erfolgsbilanzierung von realen Kompensationsmöglichkeiten im Meer vor. So gibt es z.B. Untersuchungen zu den Möglichkeiten, marine Biotope (wie z.B. Seegraswiesen oder künstliche Riffe) zu entwickeln. Dennoch besteht hinsichtlich der rechtlichen Umsetzung fachlich geeignet erscheinender Kompensationsmöglichkeiten, wie z.B. Entschädigungszahlungen für vertraglich vereinbarte Nutzungsextensivierungen der Fischerei oder Ersatzmaßnahmen an Land zur Stärkung der Populationen mariner Tier- und Pflanzenarten, noch erheblicher Klärungsbedarf. Aus Sicht der Autoren ist ein ganzheitliches Konzept zur marinen Kompensation erforderlich, in dem sowohl die besonderen Anforderungen an eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im Meer als auch der internationale Forschungsstand hinreichend berücksichtigt werden.

Marine Compensatory Mitigation Measures: A Prerequisite for Offshore Deployment of Renewable Energy – National and international approaches

Impacts by offshore wind facilities in the German Exclusive Economic Zone (EEZ) are exempt from impact mitigation regulations (“Eingriffsregelung”) according to Germany's Nature Conservation Act until 2017. Yet, for the underwater cable connections and other impact types within the 12 nautical mile zone of the German coastal states, compensation measures have to be made today. However, these transactions are primarily done through in-lieu fees, so actual marine resources today receive little compensatory mitigation in Germany. Internationally, there are extensive studies on the development of these marine habitats (for example, sea grass meadows restoration or the establishment of artificial reefs). Nevertheless, with regard to the legal implementation, such as compensation payments for less intensive fishing, or out-of-kind and offsite (i.e. coastal) mitigation to support populations of marine species, there is still considerable need for further research and clarification. In the authors’ holistic approach, marine compensation is needed, in which offshore-specific requirements are to be considered for appropriate approaches to account for the equilibrium of losses and gains.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Der Nutzungsdruck auf das Meer steigt, nicht zuletzt durch den geplanten Windenergieausbau. Neben positiven Klimaeffekten können damit auch negative Umweltwirkungen einhergehen. Diese sind so weit wie möglich zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen müssen in Deutschland kompensiert werden, seit den Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von 2010 sind auch Vorhaben in der Ausschließlichen Wirtschaftszone wie beispielsweise Seekabel kompensationspflichtig. Offshore-Windparks wurden nur bis zum Jahr 2017 von dieser Pflicht befreit. Dabei bestehen besondere Anforderungen an marine Kompensationsansätze, die zunehmend auch international diskutiert werden. Gleichzeitig wurden bisher aber kaum naturale Kompensationsmaßnahmen im Meer durchgeführt. Auch stellt sich die Frage, inwiefern der Stand der Forschung und die Kartierung der marinen Umweltbedingungen bereits die Übertragung terrestrischer Kompensationskonzepte zulässt. Schließlich werden bestimmte Maßnahmen in der marinen Umwelt wie die Schaffung künstlicher Riffe unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten durchaus kritisch diskutiert (Wolf 2010).

Im Folgenden sollen nationale und internationale Ansätze für eine marine Kompensationsbewältigung diskutiert werden. Aufbauend auf Nagel (2011) werden zunächst die in Deutschland angewendeten Leitfäden der Bundesländer zur marinen Kompensation berücksichtigt, sodann Genehmigungen von Offshore-Windenergie-Vorhaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ausgewertet und u.a. mit einem Fallbeispiel des vielbeachteten ersten geplanten Offshore-Windpark (Cape Wind) in den USA ergänzt.

Analysiert werden mögliche Ansätze zur Kompensation im Sinne der deutschen Eingriffsregelung sowie von Ausgleichsmaßnahmen für gesetzlich geschützte Biotope und schließlich Anforderungen an mögliche Maßnahmen für europarechtlich geschützte Arten (Abschnitt 2.1). Anschließend werden die Ansätze für die Kompensationsbilanzierung (2.2) und Methoden für die Ersatzgeldberechnung (2.3) betrachtet. Basierend auf den Ergebnissen dieser Auswertung werden in Abschnitt 3 international diskutierte Ansätze zur Eingriffsfolgenbewältigung aufgezeigt. Im Ergebnis werden die Notwendigkeit und konzeptionelle Grundlagen für ein marines Kompensationsmodell für die Offshore-Windenergie dargestellt (4).

2 Problemstellung bei der Kompensation von marinen Beeinträchtigungen

2.1 Überblick

Die nationalen, EU-weiten und internationalen Ausbaupläne für die Offshore-Windenergie sind umfangreich. Offshore-Windparks (OWP) können beispielsweise eine Kollisionsgefahr für den Vogelzug (Janssen et al. 2008) oder durch mögliche Schallbelastungen im Falle unzureichender Minderungsmaßnahmen ein artenschutzrechtliches Problem für Säugetiere darstellen (Lüdeke 2012). Die Brisanz des Themas Offshore-Wind und Naturschutz und die damit zusammenhängenden rechtlichen Unklarheiten zeigten sich zuletzt wieder bei der Klage des NABU bei Baubeginn des OWP Butendiek im Jahre 2014.

Die Ausweitung des terrestrischen Kompensationsmodells auf den marinen Bereich scheint vor dem Hintergrund der Nutzungsintensivierungen im Meer notwendig (etwa Herberg et al. 2007). Bereits in internationalen Übereinkommen wie HELCOM (Helsinki Konvention zum Schutz der Ostsee) oder OSPAR (Oslo-Paris-Konvention zum Schutz des Nord-Ost-Atlantiks), in europäischen Richtlinien (FFH- und Vogelschutz-RL), aber auch in der deutschen marinen Raumordnung werden entsprechende Maßnahmen zur Kompensation gefordert. Für eine sachgerechte Anwendung fehlen allerdings weitgehend „Standards und effektive Ansätze für die Implementierung eines geeigneten Kompensationsmodells“ (SRU 2004). Die Vermeidung von Beeinträchtigungen der Meeresumwelt ist auch nach der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der EU geboten, die bis 2020 einen „guten Zustand der Meeresumwelt“ in allen europäischen Meeren erfordert.

Für die meisten marinen Lebensgemeinschaften werden zwar eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Beeinträchtigungen und eine hohe Regenerationsfähigkeit angenommen. Andererseits wurden erste erfolgreiche diesbezügliche Erfahrungen v.a. küstennah gewonnen, etwa für Salzmarschen und Seegraswiesen sowie in Buchten und Ästuarien; weniger Erfahrungen liegen vor für die offene See (Elliot et al. 2007) und insbesondere Tiefenwassersituationen (Van Dover et al. 2014). Weiterhin werden das Verbot von Fischerei und Schifffahrt innerhalb von OWP sowie die eingebrachten Fundamente der Windkraftanalgen als künstliche Riffe auch als positive Auswirkungen auf die Meeresumwelt diskutiert und könnten womöglich in die Kompensationsbilanz einbezogen werden (Dannheim et al. 2013). Gleichzeitig wird vor überzogenen Erwartungen bei der Übertragung terrestrischer Kompensationsvorstellungen auf das Meer bereits ebenso gewarnt wie vor zu großen Hoffnungen auf etwa kompensatorische Effekte im Falle eines gebietsweisen Ausschlusses der Fischerei. Für die dennoch beeinträchtigten Arten und Biotoptypen müssen allerdings Kompensationsmöglichkeiten gefunden werden.

Der deutsche Bund-Länder-Ausschuss Nord- und Ostsee (BLANO) hat sich bereits 2009 mit möglichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in marinen Bereichen befasst (vgl. Fischer-Hüftle & Czybulka 2011). Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Schaffung oder Wiederherstellung einzelner Biotopstrukturen bereits umgesetzt worden (z.B. Mohr 2010). Für die 12-sm-Zone wurde im Auftrag des Übertragungsnetzbetreibers TenneT ein Leitfaden für die Eingriffsregelung bei Netzanbindungen erstellt (IBL 2012). Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und die Genehmigungsbehörden der Länder wenden für die 12-sm-Zone verschiedene Ansätze zur Kompensation von marinen Beeinträchtigungen bereits an. In den USA, insbesondere in Florida, gibt es bereits umfangreichere Erfahrungen mit Kompensationsmaßnahmen im marinen Bereich (Levrel et al 2012). Die verschiedenen Ansätze werden im Folgenden näher betrachtet.

2.2 Kompensationsmaßnahmen in Deutschland: Eingriffsregelung, gesetzlich geschützte Biotope, europäischer Artenschutz

Für die bisher in Deutschland installierten Offshore-Windparks in der AWZ wurden aufgrund der Ausnahmeregelung nach §56 BNatSchG bisher keine Kompensationsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung nach §18 BNatSchG durchgeführt. Stattdessen werden in den Genehmigungen vor allem Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorgeschrieben. Dagegen sind für Kabelanbindungen vereinzelt Kompensationsmaßnahmen in den Genehmigungstexten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) dargestellt. Aufgrund oftmals fehlender Anwendungsmöglichkeiten, z.B. der Rückbau ausgedienter Kabel, wird jedoch auch hier auf Ersatzgeldzahlungen zurückgegriffen.

Innerhalb der 12-sm-Zone wenden die Bundesländer für OWP bereits heute die Eingriffsregelung an. Dieses führt in erster Linie zu Ersatzgeldzahlungen, die beispielsweise bei Riffgat für die Aufzucht und Wiederansiedlung des Hummers (Homarus gammarus) verwendet werden. Im Modell der Bundesländer für marine Ausgleichsmaßnahmen (StALU 2012) werden beispielhaft folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

Wiederherstellung natürlicher Überflutungsverhältnisse (Ausdeichung),

Instandsetzung und Entwicklung von Salzgrasland mit dauerhaftem Pflegemanagement,

Rückbau von Anlagen,

Wiederherstellung und Erhöhung der Durchlässigkeit von Dammbauwerken und

Wiederherstellung benthischer Biotopstrukturen.

Neben der Eingriffsregelung können auch Beeinträchtigungen von geschützten Biotopen nach §30 Abs. 3 BNatSchG ein Kompensationserfordernis auslösen, sofern die hohen Ausnahmeanforderungen erfüllt sind. Im marinen Bereich gehören Riffe, sublitorale Sandbänke, artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe, Schlickgründe mit bohrender Megafauna und Seegraswiesen zu diesen gesetzlich geschützten Biotopen:

Die Beeinträchtigung oder Zerstörung riffartiger Strukturen könnte durch die Ausbringung künstlicher Riffe (Steine) vor Ort ausgeglichen werden. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn die dadurch geschaffenen Biotope lokal auch natürlicherweise existieren würden (Blano 2009). Dieses gilt insbesondere für die Ostsee, wo in der Vergangenheit in hohem Maße Riffstrukturen entnommen wurden (Meyer et al. 2006).

Sublitorale Sandbänke ließen sich durch die Ausbringung von Baggergut zunächst leicht schaffen, die langfristige Sicherung bereitet aufgrund von Erosionskräften jedoch Schwierigkeiten.

Auch für artenreiche Kies- und Grobsandgründe wäre die Verklappung der jeweils natürlichen Sedimentfraktionen denkbar, wenn das ursprüngliche Substrat nicht mehr vorhanden ist und daher eine natürliche Wiederbesiedlung der typischen Lebensgemeinschaften nicht möglich ist.

Die Verklappung von Schill zur Wiederherstellung artenreicher Schillgründe wäre an geeigneten Standorten ebenfalls technisch möglich. Die bisherige Praxis in einzelnen Pilotvorhaben in den USA beschränkt sich allerdings zumeist auf die Wiederansiedlung einzelner Zielarten (z.B. Austern-Riffe; La Peyre et al. 2014).

Schlickgründe mit bohrender Megafauna sind Lebensräume, die sich durch Ansiedlung grabender Krebsarten auszeichnen. Kompensationsflächen müssten angrenzend an bestehende Verbreitungsgebiete dieses Biotoptyps durch Schaffung von geeigneten Standortbedingungen hergestellt werden, um so eine natürliche (Wieder-)Besiedlung zu ermöglichen. Inwieweit dieser Biotoptyp, der insbesondere auch vom Auftreten der Seefeder (Pennatulacea) geprägt ist, in den deutschen Gewässern überhaupt vorkommt, ist allerdings fraglich.

Bei Seegraswiesen kann eine Wiederansiedlung durch die Pflanzung adulter Seegräser (Zosteraceae) und die Saat von Samen erfolgen (Levrel et al. 2012). Die Erfolgsquote ist dabei bisher jedoch oft relativ gering (u.a. Ganassin & Gibbs 2008). Deshalb müsste die Ausgleichsfläche größer als die Eingriffsfläche dimensioniert werden.

Es sind für §-30-Biotope also durchaus Ausgleichsansätze vorhanden. Wie sinnvoll und erfolgreich eine Neuschaffung dieser Biotope ist, muss sich aber erst herausstellen. Da es bisher an Erfahrungswerten für den Erfolg solcher Maßnahmen weitgehend fehlt, sind bei exemplarischer Durchführung ein qualifiziertes Monitoring und ein Nachjustieren (adaptives Management) notwendig.

Bei Offshore-Vorhaben können auch europarechtlich relevante Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs IV der FFH-RL vorliegen. Diese sind auch außerhalb der Natura-2000-Gebiete nach §44 BNatSchG besonders geschützt. So müssten Beeinträchtigungen des Vogelzugs durch Kollisionen, die Reduzierung des Lebensraums von Rastvögeln (etwa der Seetaucher, Gavia spec.) oder die Schallbeeinträchtigung von Schweinswalen (Phocoena phocoena) durch Rammungen durch CEF-Maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Funktionalität (Continous Ecological Functionality) ausgeglichen werden. Der europäische Artenschutz stellt dabei jedoch strenge Anforderungen an den räumlichen Zusammenhang und die zeitlich vorgezogene Wirksamkeit (EU-COM 2007). Sind CEF-Maßnahmen nicht möglich, können die Voraussetzungen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme geprüft werden. Diese fordern neben der Alternativlosigkeit und dem überwiegenden öffentlichen Interesse, dass keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betreffenden Population eintritt. FCS-Maßnahmen zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes (Favourable Conservation Status) wären die Konsequenz. Diese zeichnen sich nach EU-COM 2007 durch geringere räumliche und zeitliche Anforderungen aus, in Frage käme etwa die Beseitigung anderweitiger Gefährdungsursachen, wie Freileitungen. Weiterhin könnten zur Kompensation terrestrische Lebensräume zu ihren Gunsten aufgewertet werden.

In Deutschland wurden bisher zwei innerhalb von Schutzgebieten gelegene Offshore-Windparks nicht zugelassen. Ansonsten wurde im Vertrauen auf wirksame Vermeidungsmaßnahmen in den FFH-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP) bisher keine Notwendigkeit für kompensatorische Maßnahmen für ggf. beeinträchtigte FFH-Gebiete festgestellt. Da OWP innerhalb von FFH-Gebieten keine Vergütung nach EEG erhalten, ist dort der Bau von OWP ohnehin kaum wirtschaftlich.

2.3 Nationale und internationale Modelle für marine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Zunächst werden die marinen Bilanzierungsansätze der deutschen Küstenbundesländer Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern beleuchtet. Diese sind in ihrer Zuständigkeit in der 12-sm-Zone schon jetzt verpflichtet, marine Beeinträchtigungen durch OWP zu kompensieren. In der AWZ muss das BSH als zuständige Genehmigungsbehörde Beeinträchtigungen durch Seekabel kompensieren lassen. Darüber hinaus wird exemplarisch die marine Kompensation in den USA in Florida und anhand des Fallbeispiels des OWP Cape Wind vor der Küste Massachusetts betrachtet.

Beim Verfahren in Niedersachsen (IBL 2012) ist eine Erheblichkeit anzunehmen, wenn durch den Eingriff der Wert des Biotoptyps sinkt. Eine marine Beeinträchtigung ist ausgleichbar, wenn Ausgleichsmaßnahmen spätestens zwei Jahre nach dem Eingriff umgesetzt und im fünften Jahr weit überwiegend wirksam sind. Marine Ersatzmaßnahmen müssen zumindest im selben Naturraum erfolgen. Für die Berechnung der Kompensationsflächengröße werden der naturschutzfachliche Wertstufenverlust des Biotops durch die Baumaßnahmen, die zeitliche Wiederherstellbarkeit des Biotops und der Eingriffstyp berücksichtigt. Ein späterer Rückbau wird in die Eingriffsbilanzierung mit einbezogen. In Mecklenburg-Vorpommern (StALU 2012) wird die Bewertung von marinen Eingriffen u.a. über die Größe der betroffene Fläche und die Wertigkeit der betroffenen Biotope sowie das Landschaftsbild und faunistische Sonderfunktionen ermittelt. Für das Relief des Meeresbodens wird eine Regenerationszeit von Jahren bis Jahrzehnten angenommen; abhängig von der Wassertiefe, der Strömung und der Verfügbarkeit von Material.

Das BSH wendet seit 2010 die Eingriffsregelung in der AWZ für Seekabelanbindungen an (BSH 2010). Der Kompensationsbedarf ergibt sich aus dem Zustand vor dem Eingriff und dem Zeitraum, in dem Beeinträchtigungen vorhanden sind. Bei der Ermittlung der Kompensationserfordernisse werden die unterschiedlichen Schutzgüter (wie Boden, Benthos, Fische) getrennt betrachtet. Beeinträchtigungen von Meeressäugetieren und Vögeln in Schutzgebieten resultieren in erhöhten Kompensationsanforderungen. In die Berechnung werden auch positive Wirkungen einbezogen, wie ein Verbot der Befahrung durch das Fischereiverbot. Wegen mangelnder praktischer Erfahrungen kommt für das BSH als Ausgleich in erster Linie der Rückbau von stillgelegten Kabeln in Betracht.

Die in den USA in Florida verfolgten Ansätze (Habitat Equivalency Analysis, Uniform Mitigation Assessment Method) zielen bei der marinen Kompensationsbilanzierung auch auf beeinträchtige Ökosystemdienstleistungen ab, aus denen der Kompensationsumfang abgeleitet wird (Levrel et al. 2012). Weitere Indikatoren neben der Ökosystemdienstleistung sind die Flächengröße, die Regenerationszeit sowie eine von menschlichen Präferenzen abhängige Bewertung. Diese zielt auf eine Höherwertung von Biotoptypen ab, deren Funktionen für den Menschen (beispielsweise für Angler oder Taucher) von besonderer Bedeutung sind. Durch diese Indikatoren werden mögliche Ausgleichsflächen und die Kosten für die Entschädigung ermittelt. Levrel et al. (2012) haben diesen Ansatz und die marinen Kompensationsmaßnahmen der vergangene Jahre untersucht, mit dem Ergebnis, dass der Wert der beeinträchtigten Ökosystemdienstleistungen regelmäßig höher ist als der Wert der Kompensationsflächen. Deshalb wird eine Vergrößerung der notwendigen Kompensationsflächen vorgeschlagen.

2.4 Ansätze für die monetäre Bewertung maritimer Beeinträchtigungen

Aufgrund des geringen Wissens und praktischer Anwendungsfälle mariner Kompensationsmaßnahmen werden diese auch über die Zahlung von Ersatzgeldern abgewickelt. In Deutschland wird gemäß §15 BNatSchG der Herstellungskostenansatz (anhand der Kosten für unterbliebene Wiederherstellungsmaßnahmen) zugrunde gelegt. Praxiserfahrungen im Bereich der Meeresumwelt fehlen bisher jedoch. Der nach §15 Abs. 6 BNatSchG alternative Ansatz stellt die Ermittlung anhand der dem Verursacher erwachsenden Vorteile dar. Mit dem Entwurf der Bundeskompensationsverordnung (BMU 2013) wurden keine Möglichkeiten für die Realkompensation mariner Beeinträchtigungen aufgezeigt. Turmbauten über 20m Höhe (wie auch bei OWP) wurden in der Regel als nicht kompensierbar erachtet und für Windenergieanlagen eine Berechnungsmethode anhand der Höhe vorgesehen. So wurden je nach Wertstufe des betroffenen Landschaftsbildes von 100 bis 800€ pro Meter Anlagenhöhe veranschlagt (BMU 2013). Da offshore das wahrnehmbare Landschaftsbild wegen der Küstenferne kaum eine Rolle spielt, sollte für OWP hier allerdings ein offshore-spezifischer Ansatz gewählt werden.

In den Genehmigungsauflagen des BSH für Seekabelvorhaben wurde für die Netzanbindung Borwin II mangels Alternativen, wie einer Entfernung ausgedienter Kabel, die Kompensationsverpflichtung in Ersatzgeld gemäß den fiktiven Herstellungskosten einer Kompensationsmaßnahme abgegolten (inkl. Flächenbereitstellung sowie Planungs- und Unterhaltungskosten). Insgesamt ergab sich für Borwin II bei 4,77€/m² Kompensationsfläche ein Ersatzgeld von 1682579€ für 352742m² Kompensationsfläche.

Die Berechnung von mariner Kompensation kann auch über die Kosten zur Wiederherstellung der Ökosystemdienstleistungen erfolgen. In einem Szenario für die Bucht von Brest ermittelten Vaissière et al. (2013) u.a. mittels der Habitat Equivalency Analysis (HEA) nach Roach & Wade (2006) modellhaft Kompensationskosten für beeinträchtigte Ökosystemleistungen. Für Seegraswiesen ermittelten sie so beispielhafte Kosten zwischen ca. 10000 und 85000 Euro/ha. Viehman (2009) stellt mit dem Ressource Damage Assessment aus den USA eine weitere Möglichkeit vor, die die Ökosystemleistungen zerstörter Korallenriffe monetarisiert, um die zu erwartenden Kompensationskosten zu ermitteln. Rao et al. (2014) zeigen einen ebenfalls ökosystemleistungs-basierten Kompensationsansatz für chinesische Küstenmeere auf. Im Falle des legendären, weil über ca. zehn Jahre geplanten und umstrittenen US-amerikanischen OWP Cape Wind wurde nach dem Massachusetts Environmental Policy Act ein 10-Mio.-Dollar-Fonds gegründet, der entsprechend der Beanspruchung der Ökosysteme festgelegt wurde und mit dem Kompensationsmaßnahmen finanziert werden sollen. Weiterhin sind jährliche Zahlungen von 4 Mio. Dollar vorgesehen. Aus diesen Geldern können neben dem Artenschutz dienenden Maßnahmen auch Personal oder Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden (US DOI/MMS 2012).

3 Alternative Ansätze zur marinen Kompensation

Kompensationsflächen können im Meer weniger leicht geschaffen und gesichert werden als an Land. Deshalb wird man im Meer auch anderweitige Wege gehen müssen, um Beeinträchtigungen kompensieren zu können. Diskutiert werden etwa Nutzungsbeschränkungen der Fischerei, aber auch die Verlagerung der Kompensation an Land.

3.1 Nutzungsbeschränkungen als Kompensation

Der Meeresnaturraum umfasst neben dem Meeresgrund auch die Wassersäule, die Meeresoberfläche und den Luftraum darüber. Die Kompensation könnte daher sinnvollerweise vom terrestrisch geprägten Flächenbezug weggehen und am gesamten Wasserkörper ansetzen. So beschreiben Jun et al. (2008) Kompensationsmöglichkeiten durch Verringerung der Meeresverschmutzung und verringerte Wasserentnahme von Zuflüssen zum Bohai-Meer (China). Schifffahrt und Fischerei rufen weitere Belastungen hervor. Einen effektiven Ansatz für marine Kompensation könnten daher entsprechende Entlastungen darstellen (z.B. Fischer-Hüftle & Czybulka 2011, Janssen et al. 2008). So könnten durch Beschränkungen der Grundschleppnetzfischerei Beeinträchtigungen des Meeresbodens, von benthischen Lebensgemeinschaften sowie von Fischen, Vögeln und Meeressäugern kompensiert werden. In diesem Sinne wirken bereits heute die geltenden Fischereiverbotszonen innerhalb von Offshore-Windparks.

Der Durchsetzung von Nutzungsbeschränkungen sind wegen internationaler Übereinkommen jedoch enge Grenzen gesetzt. Das Recht zur Ausbeutung der fischereiwirtschaftlichen Ressourcen unterliegt beispielsweise der Regelungskompetenz der EU. Dennoch hat sich die Bundesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung 2013 zum Ziel gesetzt, innerhalb der marinen Natura-2000-Gebiete ein zu regelndes Fischereimanagement einzuführen (SRU 2012). Auch international setzt man sich mit solchen Maßnahmen zunehmend auseinander: So beschreibt Sen (2010) anhand von Beispielen aus den USA und Australien die getroffenen Maßnahmen (Ausgleichszahlungen etc.) zum Ausschluss kommerzieller Fischerei in marinen Schutzgebieten. Neben einem gesetzlichen Schutz könnten sich eingeschränkte Nutzungen auch durch privatrechtliche Vereinbarungen (z.B. zwischen Vorhabensträgern und Fischern) nach dem Beispiel des Vertragsnaturschutzes an Land erzielen lassen.

Neben Fischereibeschränkungen wären auch Befahrens- oder Überflugbeschränkungen zur Beruhigung und Schallminderung als Kompensationsmaßnamen denkbar. Diese sind unter Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffverkehrs auch grundsätzlich möglich (Wolf 2010), würden nach Auffassung von Fischer-Hüftle & Czybulka (2011) allerdings die Ausweisung von Flächen als Nationalpark oder Naturschutzgebiet voraussetzen. Für den freizeit- und tourismusbedingten Schiffsverkehr sind Beschränkungen dagegen zulässig (ebd.). Im Bereich der AWZ sind Befahrensbeschränkungen außerhalb von Sicherheitszonen schwer zu erreichen und nur über eine Beteiligung der International Maritime Organisation (IMO) möglich. Im Küstenmeer können Nutzungsbeschränkungen eher festgelegt werden, da sie dem nationalen Recht unterliegen. So lassen sich Fischereibeschränkungen nach den Küstenfischereiordnungen der Länder festsetzen (BLANO 2009). Dabei müsste der Zusammenhang zwischen dem Eingriff und der Nutzungsbeschränkung etwa im Sinne eines Flächenpools bzw. Ökokontos (§16 BNatSchG) operationalisiert werden.

3.2 Terrestrische Kompensation mariner Beeinträchtigungen

Nach §15 BNatSchG können Eingriffe im Meer eigentlich nicht an Land kompensiert werden, weil es sich um unterschiedliche Naturräume handelt. Hier wäre eine Flexibilisierung im Sinne der marinen Umwelt angezeigt. Die Ersatzgeldregelung eröffnet bereits Spielräume für die räumliche Verwendung: So sind Ersatzzahlungen lediglich „möglichst“ im betroffenen Naturraum zu verwenden (§15 Abs. 6 BNatSchG). Für artenschutzrechtliche Maßnahmen etwa für Wanderfische, Vögel und Fledermäuse (z.B. in der Ostsee) bietet sich bei einem Mangel an seeseitigen Möglichkeiten die Realisierung landseitiger Maßnahmen an (BLANO 2009). Weiterhin könnten Kompensationsmaßnahmen auch in Ästuarien und Flüssen durchgeführt werden, beispielsweise durch Steigerung der Wasserqualität in Flüssen (ebd.). So könnte durch den Rückbau von Anlagen wie Sperrwerken der natürliche Austausch wiederhergestellt werden (Fischer-Hüftle & Czybulka 2011). Beeinträchtigungen von Vogelarten ließen sich durch landseitige Maßnahmen zur Verbesserung und Wiederherstellung von Brut- und Mauserhabitaten (Nutzungsextensivierung, Rückbau von Drainagesystemen etc.) kompensieren. Entsprechende Maßnahmen sind erprobt und werden als Kompensationsmöglichkeiten auch mariner Beeinträchtigungen diskutiert. Weiterhin könnten an Land Freileitungen unter die Erde verlegt werden. Das diente dem Schutzgut Vogel (Kollisionsverringerung) und würde gleichzeitig Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ausgleichen (BLANO 2009, Fischer-Hüftle & Cyubulka 2011).

3.3 Weitere internationale Ansätze zur Kompensation mariner Beeinträchtigungen

Auch international wurde die Notwendigkeit erkannt, Kompensationsmöglichkeiten für die zunehmende Nutzung der Meere zu schaffen (z.B. Elliot et al. 2007). Etliche Kompensationsmaßnahmen beschäftigen sich mit Riffen. So untersucht Bentivoglio (2003) die Einbringung künstlicher Riffe als kompensatorische Vermeidungsmaßnahme in Hawaii. Goreau & Hilbertz (2005) stellen Möglichkeiten zur Wiederherstellung von Riffen dar. Hudson et al. (2008) beschreiben erfolgreiche Wiederherstellungsmaßnahmen von Korallenriffen in Florida. Kilbane et al. (2008) stellen das erfolgreiche Projekt einer Korallenversetzung vor, das auch im artenschutzrechtlichen Sinne (CEF-Maßnahmen) Anwendung finden könnte: Für eine Offshore-Pipeline in Qatar wurden Steinkorallen im Persischen Golf umgesetzt. Das Monitoring belegt dabei eine hohe Überlebensrate der wiederbefestigten Korallenriffe. Wolters et al. (2005) setzen sich mit der Wiederherstellung von Salzwiesen im Zuge von Ausdeichungen auseinander. Levrel et al. (2012) führen zahlreiche marine Kompensationsmaßnahmen in den USA an, die in erster Linie aus künstlichen Korallenriffen und Seegraswiesen bestehen, aber auch Maßnahmen an Mangrovenwäldern, Salzpflanzen, der Vegetation in Ästuarien (vgl. Puig & Villaroya 2013) oder in Feuchtgebieten umfassen. Dabei wurden entweder diese Habitate andernorts neu geschaffen oder an der Eingriffsstelle wiederhergestellt. Mit der Kompensation von Beeinträchtigungen von Fischen und Wirbellosen im Küstenbereich befassen sich auch Balletto et al. (2005). Es wird ein Paket von Maßnahmen eruiert, das eine küstennahe Feuchtgebiets-Renaturierung, Fischtreppen, technologische Maßnahmen sowie ein breit angelegtes Monitoring (wandernder) Fischarten und von Wirbellosen umfasst.

Für den Offshore Wind Park Cape Wind wird ein Fonds für artenschutzfachliche Wiederherstellungsmaßnahmen gebildet (US DOI/MMS 2012). Damit soll eine Kompensationsfläche für ein national wichtiges Vorkommen für Seeschwalben-Arten (Sternidae) wiederhergestellt werden; nach europäischem Artenschutzrecht entspräche das CEF- oder FCS-Maßnahmen. Das avifaunistische Artenschutzprogramm hat den Schutz der Brut- und Rastgebiete sowie die Bekämpfung von Prädatoren und das Monitoring sowie adaptive Managementmaßnahmen zum Ziel. Dieses soll nicht nur die Auswirkungen auf die Arten, sondern auch auf die Fischerei evaluieren. Dieser adaptive Ansatz zeichnet sich durch eine weitgehende Flexibilität aus, die Gelder können auch für Forschungsvorhaben etwa zu Biotopkartierungen, Fischereifragen oder Erneuerbaren Energien verwendet werden. Dabei können ausdrücklich auch Personalausgaben getätigt werden (US DOI/MMS 2012).

4 Konzept für ein marines Kompensationsmodell

Es fehlt bisher an einem umfassenden Konzept für die marine Kompensation. Zwar gibt es bereits eine Vielzahl von Ansätzen, wie eine reale Kompensation aussehen könnte (Tab. 1). Diese Maßnahmen scheinen grundsätzlich technisch machbar und können geeignet sein, eine naturschutzfachliche Aufwertung herbeizuführen. Allerdings bedürfen sie einer rechtlichen und wirtschaftlichen Bewertung der Umsetzbarkeit. Insbesondere steht jedoch die begleitende Untersuchung und Evaluierung des Erfolges solcher Maßnahmen aus, da bisher nur unzureichende Erfahrungswerte vorhanden sind. Die mangelnden Kenntnisse sollten dennoch einer projektbasierten Erprobung nicht entgegenstehen, da über Forschungsmittel diese Lücke alleine nicht geschlossen werden kann.

Um die Ansätze erproben zu können, müssten die Rahmenbedingungen mariner Kompensation weiter ausgestaltet werden. Nicht nur der Logik der Eingriffsregelung folgend, sondern auch aus Akzeptanzgesichtspunkten sollte eine Realkompensation maritimer Beeinträchtigungen versucht werden, bevor vorschnell Ersatzgeldzahlungen geleistet werden. In Tab. 1 sind denkbare Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen für Offshore-Windparks dargestellt, die zunächst noch einer Operationalisierung der Zuordnung zum Eingriff und z.T. einer nationalstaatlichen Regulierung bedürften.

Da auch bei der Realisierung von marinen Kompensationsmaßnahmen der Erfolg entscheidend ist, müsste in den Genehmigungsauflagen eine Verpflichtung zu begleitendem Monitoring festgeschrieben werden. Dies könnte auch im Sinne eines adaptiven Managements mit nachträglicher Justierung erfolgen. Für das Monitoring des Kompensationserfolges kann dabei auf ein wachsendes Methodenspektrum zurückgegriffen werden (z.B. Stevens et al. 2014).

Nur bei einem unvertretbar hohen Aufwand realer Kompensationsmaßnahmen sollte die Einziehung eines Ersatzgeldes erfolgen. Dafür ist aber noch ein anwendungsfähiges Modell zu entwickeln. Ersatzzahlungen könnten auch mit Flächenpools verknüpft werden und etwa von einer Stiftung betrieben werden. Oberstes Ziel mariner Kompensationsmaßnahmen sollte es sein, den guten Zustand des Meeres zu erhalten bzw. zu erreichen und gleichzeitig den Erfolg der Energiewende als einer zentralen Aufgabe dieses Jahrhunderts auch auf hoher See möglichst umweltverträglich zu ermöglichen.

Literatur

Balletto, J.H., Heimbuch, M.V., Mahoney, H.J. (2005): Delaware Bay salt marsh restoration: Mitigation for a power plant cooling water system in New Jersey, USA. Ecological Engineering 2005 (25): 204-213.

Bentivoglio, A. (2003): Compensatory Mitigation for Coral Reef Impacts in the Pacific Islands. Final Report. United States Fish and Wildlife Service Pacific Islands Fish and Wildlife Office Honolulu, Hawaii.

BLANO (Bund-Länderausschuss Nord- und Ostsee, 2009): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Kohärenzsicherungsmaßnahmen im marinen Bereich Empfehlungen des BLANO-Gesprächskreises „Meeres- und Küstennaturschutz“. Unveröff. Mskr.

BMU (Bundesministerium Für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2013): Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bundeskompensationsverordnung ) (Entwurf): siehe BR-Drs. 332/13.

BSH (Bundesamt Für Seeschifffahrt Und Hydrographie, Hrsg., 2010): Leitsätze für die Anwendung der Eingriffsregelung innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem Festlandsockel im Rahmen von §58 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG.

Dannheim, J., Schröder, A., Wätjen, K., Gusky, M. (2013): Gemeinsame Auswertung von Daten zu Benthos und Fischen für das ökologische Effektmonitoring am Offshore-Testfeld „alpha ventus“. Schlussbericht zum Projekt Ökologische Begleitforschung am Offshore-Testfeldvorhaben „alpha ventus“ zur Evaluierung des Standarduntersuchungskonzeptes des BSH (StUKplus).

Elliott, M., Burdon, D., Hemingway, K.L., Apitz, S.E. (2007): Estuarine, coastal and marine ecosystem restoration: Confusing management and science - A revision of concepts. Estuarine, Coastal and Shelf Science 2007 (74): 349-366.

EU COM (2007): Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC.

Fischer-Hüftle, P., Czybulka, D. (2011): Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im marinen Bereich. In: Schumacher, j., Fischer-Hüftle, P., Hrsg., 2010, Bundesnaturschutzgesetz, Kommentar, Kohlhammer, Stuttgart, 2. Aufl., 1044 S.

Ganassin, C., Gibbs, P. J. (2008): A review of seagrass planting as a means of habitat compensation following loss of seagrass meadow. NSW Department of Primary Industries, Fisheries Final Report Ser. 96.

Goreau, T.J., Hilbertz, T. (2005): Marine Ecosystem Restoration: Costs and Benefits for Coral Reefs. World Resource Review 17 (3): 375-409.

Herberg, A., Köppel, J., Wende, W., Wolf, R., Nebelsieck, R., Runge, K. (2007): Naturschutzfachliche und naturschutzrechtliche Anforderungen im Gefolge der Ausdehnung des Raumordnungsregimes auf die deutsche Ausschließliche Wirtschaftszone. Endbericht. Mai 2006. FuE-Vorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz.

HUDSON, J.H., SCHITTONE, J., ANDERSON, J., FRANKLIN, E.C., STRATTON, A. (2008): Coral Reef Restoration Monitoring Report. Monitoring Events 2004-2007. Florida Keys National Marine Sanctuary Monroe County, Florida. Online: http://sanctuaries.noaa.gov/science/conservation/pdfs/wellwood2.pdf.

IBL Umweltplanung (2012): Netzanbindung von Offshore-Windparks – Orientierungsrahmen Naturschutz für Anschlussleitungen im Abschnitt Seetrasse. Teil 1 – Festlegungen für die naturschutzfachlichen Unterlagen. Teil 2 – Begründungen und Erläuterungen. Erläuterungsbericht (Stand September 2012) im Auftrag der TenneT Offshore GmbH.

Janssen, G., Sordyl, H., Albrecht, J., Konieczny, B., Wolf, F., Schabelom, H. (2008): Anforderungen des Umweltschutzes an die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) – einschließlich des Nutzungsanspruches Windenergienutzung. Zwischenstand. Forschungsprojekt im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin.

Jun, Q., Rongzi, L., Jingzhu, Z., Hongbing, D. (2008): Establishing Eco-compensation Mechanism in Bohai Sea Waters under Framework of Ecosystem Approach. China Population, resources and Environment 18 (2).

Kilbane, D., Graham, B., Mulcah, R., Onder, A., Pratt, M. (2008): Coral relocation for impact mitigation in Northern Qatar. In: Proceedings of the 11th International Coral Reef Symposium, Ft. Lauderdale, Florida, 7-11 July 2008, Session number 24.

La Peyre, M., Furlong, J., Brown, L.A., Piazza, B.P., Brown, K. (2014): Oyster reef restoration in the northern Gulf of Mexico – Extent, methods and outcome. Ocean & Coastal Management (89), 20-28.

Levrel, H., Pioch, S., Spieler, R. (2012): Compensatory mitigation in marine ecosystems: Which indicators for assessing the ‘‘no net loss’’ goal of ecosystem services and ecological functions? Marine Policy 2012 (36): 1202-1210.

Lüdeke, J. (2012): Is a British harbour porpoise much more robust than a German? Mandatory measures of mitigation and thresholds for the protection of Phocoena phocoena in Germany, Denmark and UK. Acoustical Society of America (ed.).

–, Köppel, J. (2010): Welcoming the Wind! Wo stehen Umweltprüfung und Naturschutz in der Folge der deutschen Offshore-Windkraft-Strategie? UVP-Report 2010 (3), 109-117.

Meyer, T., Nehring, S., Krause, S. (2006): Maßnahmenstrategien für die Küstengewässer der Ostsee nach Art. 11 EG-Wasserrahmenrichtlinie. Wasserwirtschaft 4.

Mohr, T. (2010): Sachstandbericht 2010 zum Projekt „Riffe in der Ostsee“. http://www.riff-nienhagen.de/forschungsberichte_2010.shtml (letzter Zugriff: 10.03.2014).

Nagel, P. -B. (2011): Marine Kompensation – Möglichkeiten der naturschutzfachlichen Eingriffsfolgenbewältigung in der AWZ. Masterthesis am FG Umweltprüfung/Umweltplanung der TU Berlin, unveröff.

Puig, J., Villarroya, A. (2013): Ecological quality loss and damage compensation in estuaries: Clues from a lawsuit in the Basque Country, Spain. Ocean & Coastal Management 71.

Rao, H., Lin, C., Kong, H., Jin, D., Peng, B. (2014): Ecological damage compensation for coastal sea area uses. Ecological Indicators 38: 149-158.

Roach, B., Wade, W.W. (2006): Policy Evaluation of natural resource injuries using habitat equivalency analysis. Ecological Economics 58: 421-433.

Sen, S. (2010): Developing a framework for displaced fishing effort programs in marine protected areas. Marine Policy 34: 1171-1177.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, Hrsg., 2004): Mariner Umweltschutz für Nord- und Ostsee. Baden-Baden.

– (2012): Für einen wirksamen Meeresnaturschutz Fischereimanagement in Natura-2000-Gebieten in der deutschen AWZ.

StALU (Staatliches Amt Für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, 2012): Naturschutzrechtliche Behandlung von Eingriffen im Küstenmeer von M-V – ein Beitrag zum Maßnahmenprogramm der MSRL.

Stevens, T.F., Sheehan, E.V., Gall, S.C., Fowell, S.C., Attrill, M.J. (2014): Monitoring benthic biodiversity restoration in Lyme Bay marine protected area – design, sampling and analysis. Marine Policy 45: 310-317.

U.S. Department of Interior/Minerals Management Service (2012): Final Environmental Impact Statement for the Proposed Cape Wind Energy Project. Nantucket Sound, Massachusetts.

Vaissière, A.-C., Levrel, H., Hily, C., Le Guyader, D. (2013): Selecting ecological indicators to compare maintenance costs related to the compensation of damaged ecosystem services. Ecological Indicators 29, 255-269.

Van Dover, C.L., Aronson, J., Pendleton, L., Smith, S., Arnoud-Haond, S., Moreno-Mateos, D., Barbier, E., Billett, D., Bowers, K., Danovaro, R., Edwars, A., Kellert, S., Morato, T., Pollard, E., Rogers, A., Warne, R. (2014): Ecological restoration in the deep sea – Desiderata. Marine Policy 44: 98-106.

Viehman, S., Thur, S.M., Piniak, G.A. (2009): Coral reef metrics and habitat equivalency analysis. Ocean & Coastal Management 52: 181-188.

Wolf, R. (2010): Eingriffsregelung in der AWZ. Zeitschrift für Umweltrecht/ZUR 21 (7-8): 365-371.

Wolters, M., Garbutt, A., Bakker, J.P. (2005): Salt-marsh restoration: evaluating the success of de-embankments in north-west Europe. Biol. Conserv. 2005 (123): 249-268.

Anschrift der Verfasser: Dipl.-Ing. Assessor Jens Lüdeke, Prof. Dr. Johann Köppel und M. Sc. Paul-Bastian Nagel, Fachgebiet Umweltprüfung und Umweltplanung, TU Berlin, Straße des 17. Juni 145, Sekr. EB-5, D-10623 Berlin, E-Mail jens.luedeke@ile.tu-berlin.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.