Invasive Neophyten an Fließgewässern

Abstracts

Auf revitalisierten und nicht-revitalisierten Abschnitten von 16 Flüssen in der Schweiz wurde der Einfluss von Bodeneigenschaften und der Zeit seit dem Abschluss der Revitalisierung auf das Vorkommen von invasiven Neophyten untersucht. Auf humosem Oberboden bedeckten invasive Neophyten im Mittel 5,9 %, auf Rohboden 1,3 % der untersuchten Flächen (n=1214 Teiltransekte). In erst kürzlich revitalisierten Abschnitten waren die durchschnittliche Artenzahl und der Anteil besiedelter Flächen größer als in vor sechs oder mehr Jahren revitalisierten oder nicht-revitalisierten Bereichen. Vorkommen und Häufigkeit der verschiedenen Neophyten-Arten waren an den 16 untersuchten Flüssen sehr unterschiedlich. Beispielsweise befanden sich die Hälfte der Vorkommen der insgesamt am häufigsten gefundenen Spätblühenden Goldrute (Solidago gigantea) an der Thur und der Töss im Kanton Zürich. Die Untersuchung zeigt, dass durch Revitalisierungen verursachte Störungen und humose Böden für Neophyten besonders förderlich sind. Die Unterschiede zwischen den 16 Flüssen haben aber auch gezeigt, dass das Ausbreitungspotenzial wahrscheinlich stark von bereits vorhandenen Beständen in der Umgebung abhängig ist.

Invasive Neophytes along Rivers and Streams

The study investigated the influence of soil properties and of time after completion of the revitalization on revitalized and non-revitalized sections of 16 rivers in Switzerland with regard to the presence of invasive neophytes. On nutritious topsoil neophytes covered on average 5.9 % of the areas examined, and on raw soil they covered 1.3 % (n=1214 sub-transects). In recently revitalized river sections the average number of invasive neophyte species and the proportion of colonized plots were greater than in areas which had been revitalized six or more years before or along non-revitalized sections. The 16 studied rivers differed greatly regarding the occurrence and abundance of the neophyte species. Half of the stands of the in total most commonly found late blooming goldenrod (Solidago gigantea) were located along the rivers Thur and the Töss in the canton of Zurich.

Results of the study showed that disturbances caused by revitalization together with nutritious soils particularly favour neophytes. Additionally clear differences between the 16 rivers indicate that the occurrence of invasive neophytes most likely also depends on existing populations in the neighbourhood.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Menschliche Aktivitäten fördern weltweit die Ausbreitung von Arten über ihre natürlichen Verbreitungsgrenzen hinweg (Kowarik 2010). Dabei hat besonders die starke Zunahme des internationalen Warenhandels und Personenverkehrs, aber auch der Klimawandel, die Ausbreitung gebietsfremder Arten in neue Gebiete begünstigt (Säumel & Kowarik 2010). Heute werden Invasionen von gebietsfremden Pflanzen neben der Zerstörung von Lebensräumen zu den größten Gefahren für die Biodiversität gezählt (Kowarik 2010). Außerdem können Neophyten gesundheitliche Probleme (Allergien), ökonomische Schäden an Gebäuden und Infrastruktur oder Schäden in der Landwirtschaft verursachen, beispielsweise durch Ernteausfälle (Gigon & Weber 2005, Kowarik 2010, Weber 2013).

In der Schweiz sind ca. 550 Arten der gesamten Gefäßpflanzen-Flora Neophyten. Als invasiv oder potenziell invasiv gelten 45 Arten (Info Flora 2013). Das Nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora (Info Flora) hat die invasiven Neophyten der Schweiz je nach Schadenpotenzial in eine Schwarze Liste und eine Watch-Liste eingeteilt. Auf der Schwarzen Liste stehen 23 Arten, welche in der Schweiz auf nationaler (20 Arten) oder regionaler Ebene (3 Arten) erwiesenermaßen Schäden verursachen. Auf der Watch-Liste sind jene 22 Arten (16 nationale und 6 regionale Arten) aufgeführt, die das Potenzial haben, in der Schweiz Schäden zu verursachen oder die in benachbarten Ländern bereits Schäden verursachen (Gigon & Weber 2005, Info Flora 2013).

Wie rasch und stark sich eine invasive Art ausbreiten kann, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Theoharides & Dukes (2007) unterscheiden vier aufeinanderfolgende Stadien des Invasions-Prozesses: (1) den Transport, (2) die Besiedelung, (3) die Etablierung und (4) die Ausbreitung. Während bei der Besiedelung und der Etablierung hauptsächlich das Klima, der Boden und das Ausbreitungspotenzial der Pflanze entscheidend sind, spielen bei der Ausbreitung neben dem Ausbreitungspotenzial auch die Häufigkeit geeigneter Standorte und die Heterogenität der Landschaft eine Rolle (Pyšek & Prach 1994, Theoharides & Dukes 2007). Verschiedene Studien in Europa haben gezeigt, dass vor allem Habitate mit starken anthropogenen Störungen anfällig für Invasionen sind (Chytrý et al. 2005, Deutschewitz et al. 2003, Pyšek et al. 2002, Simonova & Lososova 2008, Sîrbu et al. 2012). In der Schweiz treten entsprechend besonders viele Neophyten-Arten in warmen Tieflagen mit hohem Siedlungsanteil auf (Nobis et al. 2009). Aber auch natürliche Störungen, wie sie im Uferbereich entlang von Flüssen vorkommen, können die Ansiedlung von Neophyten begünstigen (Botta-Dukat 2008, Deutschewitz et al. 2003, Pyšek & Prach 1994, Sîrbu et al. 2012, Walter et al. 2005).

Flussrevitalisierungen, wie sie seit einigen Jahren bei verbauten und begradigten Flüssen zur Wiederherstellung der natürlichen Flussmorphologie umgesetzt werden, erfordern einen starken Eingriff in die Uferzonen. Die Veränderungen der Flussdynamik (Abflussregime) und der Pflanzengesellschaften entlang der Flüsse können die Ausbreitung invasiver Neophyten zusätzlich begünstigen (Walter et al. 2005). Brunner (2009) und Haag et al. (2013) fanden an verschiedenen Flüssen in der Schweiz auf revitalisierten Abschnitten signifikant höhere Deckungsgrade invasiver Neophyten als an nicht-revitalisierten Abschnitten. Dabei wurde allerdings nicht untersucht, ob die Zeit seit dem Abschluss der Revitalisierung einen Einfluss auf die Häufigkeit der invasiven Neophyten hat. Ebenso wurde bislang an Flüssen in der Schweiz nicht analysiert, welchen Einfluss humusreiche und dadurch nährstoffreiche Böden auf den Deckungsgrad invasiver Neophyten haben.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war deshalb, den Effekt dieser beiden Faktoren auf das Vorkommen invasiver Neophyten an 16 über die ganze Schweiz verteilten Flüssen mit mindestens einem längeren revitalisierten Abschnitt zu untersuchen. Auch bearbeitet wurde die Frage, wie stark sich die 16 Flüsse untereinander bezüglich der Artenzusammensetzung der invasiven Neophyten unterscheiden. Folgende Fragestellungen standen dabei im Vordergrund:

Wie einheitlich ist die Artenzusammensetzung invasiver Neophyten an den untersuchten Flüssen?

Ist der durchschnittliche Deckungsgrad invasiver Neophyten auf humusreichen Böden größer als auf humusarmen Böden?

Welchen Einfluss hat die seit dem Abschluss der Revitalisierung verstrichene Zeit auf den Deckungsgrad der invasiven Neophyten?

Welche Kombination von Humusgehalt und von der Zeit seit dem letzten Eingriff begünstigen Neophyten am stärksten?

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

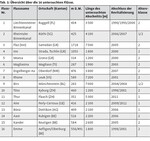

Das Untersuchungsgebiet umfasste 16 über die ganze Schweiz verteilte Flüsse, die während der Industrialisierung verbaut und im Verlauf der letzten ca. 25 Jahre in einzelnen Bereichen wieder naturnah gestaltet wurden. Zusätzlich zu diesen revitalisierten Abschnitten wurde jeweils auch ein gleich großer Abschnitt des noch verbauten Bereichs unmittelbar ober- und unterhalb der Revitalisierung untersucht. Tab. 1 gibt eine Übersicht über die 16 untersuchten Flüsse. Die revitalisierten Abschnitte der untersuchten Flüsse wurden in zwei Altersklassen (AK) eingeteilt: Abschluss der Revitalisierung vor einem bis fünf Jahren (AK1) und Abschluss vor sechs oder mehr Jahren (AK2). Die nicht-revitalisierten Abschnitte dienten als Kontrolle, da sie in den letzten Jahrzehnten keinen größeren Störungen ausgesetzt waren.

Die Grundlage für die Auswahl der zu untersuchenden Flüsse lieferte das Buch „Befreite Wasser“ von Hostmann & Knutti (2009). Nicht alle der 19 beschriebenen Gewässer aus dem Buch eigneten sich für die Untersuchung (revitalisierte Flussdeltas, Stillgewässer oder naturnahe Fließgewässer). Die als ungeeignet eingestuften Gewässer wurden durch Gewässer im gleichen Kanton oder in der gleichen Region ersetzt.

2.2 Untersuchte Arten

Für die Untersuchung wurden alle Arten der Schwarzen Liste und Watch-Liste (Stand 16.01.2011, Info Flora 2013, ehem. SKEW) mit ihrem Deckungsgrad erfasst. Die untersuchten Arten sind in Anhang 1 aufgeführt. Weitere in der Schweiz bekannte, aber nicht in den Listen aufgeführte Neophyten wurden nicht erfasst. Zur besseren Verständlichkeit des Textes wird im Folgenden jeweils nur von „Neophyten“ und nicht „invasiven oder potenziell invasiven Neophyten“ gesprochen. Die deutschen und lateinischen Pflanzennamen entsprechen der Nomenklatur in der Flora Helvetica (Lauber et al. 2012).

An einigen Flüssen wurden während den Feldaufnahmen größere Robinien-Bestände (Robinia pseudoacacia) gefunden, für die nicht abschließend geklärt werden konnte, ob sie ursprünglich gepflanzt worden waren oder sich spontan angesiedelt hatten. Da für die Untersuchung nur spontane Vorkommen invasiver Neophyten interessierten, wurde die Robinie von den Auswertungen ausgeschlossen.

2.3 Stichprobenplanung und Georeferenzierung

An jedem Fluss wurden 12 Transekte im revitalisierten und 12 Transekte im unmittelbar angrenzenden, nicht-revitalisierten Bereich des Flusses aufgenommen. Die Lage der Transekte wurde auf Orthophotos festgelegt. Im Normalfall wurden die Transekte in gleichmäßigen Abständen abwechselnd am linken und rechten Flussufer angeordnet. Wenn Flüsse nur einseitig revitalisiert worden waren oder auf einer Flussseite nicht zugänglich waren, wurden alle Transekte auf eine Flussseite gelegt. Transekte, welche sich dann im Gelände als ungeeignet erwiesen, weil zum Beispiel ein Bacheinlauf, eine Brücke oder ein anderes Bauwerk eine Aufnahme der Vegetation erschwerten oder unmöglich machten, wurden jeweils 10m flussaufwärts verschoben. War auch dieser Ort ungeeignet, wurde das Transekt 10m flussabwärts verschoben. Wo möglich, wurden jeweils sechs der Transekte im nicht-revitalisierten Bereich oberhalb und sechs unterhalb des revitalisierten Abschnitts angeordnet (Abb. 1).

Die Transekte wurden senkrecht zum Ufer gelegt. Ein Transekt war 10m breit und maximal 20m tief. Die Tiefe des Transekts variierte jedoch. Bei gewissen lokalen Gegebenheiten, wie intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen, befestigten Straßen (>3m breit) oder Gebäuden, wurde das Transekt vorher abgebrochen. Insgesamt wurden an den 16 Flüssen 382 Transekte untersucht.

2.4 Aufnahmeparameter

Die 382 Transekte wurden in zwei Schritten aufgenommen. Zunächst wurden für die gesamte Transektfläche allgemeine Informationen wie beispielsweise die Zeit seit Abschluss der Revitalisierung notiert.

Anschließend erfolgte vom Flussufer her aufgrund der Vegetation und/oder der Standortsbedingungen (z.B. Neigung, offene Sand- bzw. Kiesfläche, Ufergehölz und Wiese) eine Unterteilung des Transekts in weitgehend einheitliche Teiltransekte. Für jedes Teiltransekt wurde dann vor Ort eine Abschätzung relevanter Parameter vorgenommen. Die erhobenen Parameter sind in Tab. 2 zusammengestellt. Insgesamt wurden 1214 Teiltransekte aufgenommen. Die Feldaufnahmen wurden in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt.

2.5 Datenauswertung

Im Gegensatz zu Haag et al. (2013) basieren die Auswertungen nicht auf den summarischen Angaben zu den 382 Transekten, sondern auf den Detailaufnahmen zu den 1214 Teiltransekten. Für einzelne Auswertungen wurden lediglich Teiltransekte mit Neophytenvorkommen verwendet (n=349). Der Deckungsgrad der Neophyten wurde aufgrund rechtsschiefer Verteilung (viele niedrige und wenig hohe Deckungswerte) vor den Analysen quadratwurzeltransformiert (Quinn & Keough 2002). Das Datenmanagement erfolgte mit Microsoft Excel 2010. Für alle Darstellungen und statistischen Tests (t-Test, Wilcoxon-Rangsummentest, paarweiser Wilcoxon-Test mit Holm-Korrektion der Freiheitsgrade) wurde die Statistik-Software „R“ (Version 2.15.2; R Development Core Team 2012) verwendet. Für die Analyse der Artenzusammensetzung der Teiltransekte mit einer Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA) wurde das R-Paket „Vegan“ (Version 2.0-7; Okansen et al. 2013) genutzt.

3 Ergebnisse

3.1 Neophyten-Artenzusammensetzung

Von den 1214 untersuchten Teiltransekten wurde auf 349 (28,7 %) mindestens eine Neophyten-Art gefunden. Die Unterschiede zwischen den 16 untersuchten Flüssen waren jedoch bezüglich Vorkommen und Häufigkeit einzelner Neophyten-Arten groß: Tab. 3 zeigt für jeden untersuchten Fluss, auf wie vielen Teiltransekten die sieben insgesamt am häufigsten gefundenen Neophyten-Arten vorkamen. Einen großen Anteil an der Gesamtzahl der betroffenen Teiltransekte machten dabei jeweils Teiltransekte an einzelnen Flüssen aus. Beim Japanischen Staudenknöterich (Reynoutria japonica) machte der Anteil der besiedelten Teiltransekte an der Magliasina im Kanton Tessin mehr als die Hälfte von den total gefundenen Teiltransekten mit Knöterich aus. Insgesamt wurde die Spätblühende Goldrute (Solidago gigantea) am häufigsten gefunden. Die Hälfte ihrer Funde stammte dabei von der Thur und der Töss im Kanton Zürich.

Das Ergebnis einer Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA) ist als Biplot der Arten und Teiltransekte in Abb. 2 dargestellt. Die Aufnahmen zeigen – wie aufgrund der Daten in Tab. 3 zu erwarten – keine allgemeine Streuung der Teiltransekte, sondern flussspezifische, lineare Differenzierungen, die durch einzelne, dominante Arten an bestimmten Flüssen verursacht wurden.

3.2 Zusammenhang zwischen Neophytenvorkommen und Humusgehalt des Bodens

An den 16 untersuchten Flüssen wurden größtenteils humusreiche Böden vorgefunden. Auf 712 Teiltransekten (58,6 %) bestand der Oberboden aus humusreicher Erde. Nur gerade auf 22,9 % der Teiltransekte wurde Rohboden vorgefunden. Der Unterschied zwischen den revitalisierten und den nicht-revitalisierten Abschnitten war markant. In den revitalisierten Abschnitten war der Anteil an humosen Böden deutlich kleiner als in den nicht-revitalisierten Abschnitten (44,7 % vs. 72,8 %). Dagegen war der Anteil der Rohböden in den revitalisierten Abschnitten erwartungsgemäß deutlich größer als in den nicht-revitalisierten Bereichen (30,3 % vs. 15,4 %).

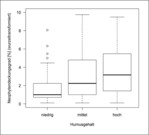

Insgesamt bedeckten Neophyten auf Teilflächen mit humosem Oberboden im Mittel 5,9 %, auf Flächen mit Rohboden dagegen nur 1,3 % der untersuchten Flächen (kumulierter Gesamtdeckungsgrad aller Neophyten, p<0.001, Wilcoxon). Auch wenn nur die 349 Teiltransekte mit Neophytenvorkommen betrachtet werden, war der durchschnittliche kumulierte Deckungsgrad auf Böden mit hohem Humusgehalt signifikant größer als auf solchen mit niedrigem Humusgehalt (19,7 % vs. 5,8 %, alle p<0.001, paarweiser Wilcoxon, Abb. 3).

3.3 Zusammenhänge zwischen Neophytenvorkommenund seit der Revitalisierung verstrichener Zeit

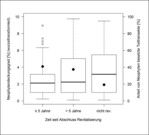

Auf den 1214 untersuchten Teiltransekten kamen durchschnittlich 0,39 Neophyten-Arten vor. In den revitalisierten Abschnitten war die durchschnittliche Neophyten-Artenzahl doppelt so groß wie in den nicht-revitalisierten Abschnitten (0,52 vs. 0,25 Arten, p < 0.001, Wilcoxon). Der Anteil der Teiltransekte, auf welchen mindestens eine Neophyten-Art vorkam, war umso größer, je weniger lang der letzte bauliche Eingriff ins Gewässer zurück lag (schwarze Punkte in Abb. 4). In den erst vor Kurzem revitalisierten Flussabschnitten wurde auf 40,9 % der 132 untersuchten Teiltransekte mindestens eine Neophyten-Art gefunden, während die entsprechenden Werte in den vor mehr als fünf Jahren bzw. nicht revitalisierten Abschnitten bei 37,4 % (n=479) bzw. bei 19,2 % (n=603) lagen (Abb. 4).

Auf den revitalisierten Teiltransekten, welche von mindestens einer Neophyten-Art besiedelt waren (n=349), war der kumulierte Deckungsgrad der Neophyten umso größer, je länger die Revitalisierung zurücklag (Abb. 4). In den erst vor kurzem revitalisierten Bereichen lag der mittlere kumulierte Deckungsgrad bei 10,8 %, während er bei den vor sechs oder mehr Jahren revitalisierten Abschnitten bereits bei 16,3 % lag. Auf den nicht-revitalisierten Teiltransekten mit Neophyten (n=116) hatten die Neophyten mit 19,8 % durchschnittlich den höchsten Gesamtdeckungsgrad. Die Unterschiede zwischen den drei Klassen waren bei allen paarweisen Vergleichen jedoch knapp nicht signifikant (alle p>0.05, paarweiser Wilcoxon).

3.4 Kombinierter Einfluss von Zeit seit dem letzten Eingriff und Humusgehalt des Bodens auf das Neophytenvorkommen

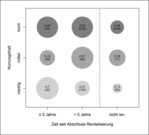

Neophyten traten, mit durchschnittlich 0,7 Arten je Teiltransekt, am artenreichsten auf erst kürzlich revitalisierten, humusarmen Standorten (n=20, Abb. 5) auf, gefolgt von vor mehr als fünf Jahren revitalisierten Standorten mit mittlerem Humusgehalt (0,67 Arten; n=95). Die kleinste durchschnittliche Neophyten-Artenzahl wiesen nicht-revitalisierte Rohböden mit 0,13 Arten auf (n=93). Am häufigsten war die Faktorkombination nicht-revitalisiert und hoher Humusgehalt (439 Teiltransekte), auf denen durchschnittlich 0,26 Neophyten-Arten gefunden wurden.

Der mittlere kumulierte Deckungsgrad der Neophyten pro Kombination von Humusgehalt und Zeit seit dem Abschluss der Revitalisierung ist in Abb. 6 dargestellt. Im Gegensatz zur durchschnittlichen Neophyten-Artenzahl bezieht sich der mittlere Deckungsgrad nur auf die 349 Teiltransekte mit Neophytenvorkommen. Den höchsten kumulierten Deckungsgrad wiesen Flächen mit mittlerem oder hohem Humusgehalt auf, die nicht revitalisiert (19 % und 29 %) oder humusreiche Flächen, die vor sechs oder mehr Jahren revitalisiert worden waren (21 %). Auf den erst vor kurzem revitalisierten Flächen mit Rohböden wurde zwar knapp die größte mittlere Anzahl an Neophyten-Arten gefunden, aber der kumulierte Neophyten-Deckungsgrad war im Mittel weitaus am kleinsten (3,8 %).

Von den an den 16 untersuchten Flüssen häufigsten Neophyten-Arten (vgl. Tab. 3) hatten die meisten Arten tendenziell auf humosen Böden und nicht oder bereits seit längerem revitalisierten Flächen die höchsten Deckungsgrade. Für die einzelnen Neophyten-Arten konnten keine statistisch gesicherten Aussagen mittels t-Test, resp. Wilcoxon-Rangsummentest gemacht werden, da die Stichproben zu klein waren. Es können jedoch bei vielen Arten Tendenzen festgestellt werden.

Die Spätblühende Goldrute beispielsweise kam auf humosen Böden tendenziell mit höheren Deckungsgraden vor als auf weniger humosen Böden. Auf Rohböden bedeckte sie jeweils nur kleine Flächen und sie wuchs nur auf wenigen Teiltransekten. Die Zeit seit dem Abschluss der Revitalisierung spielte eher eine untergeordnete Rolle. Auf erst kürzlich revitalisierten Flächen war der Deckungsgrad im Mittel etwas höher als auf den anderen Flächen (Abb. 7, links).

Der Japanische Staudenknöterich kam dagegen nur auf nicht-revitalisierten Flächen oder vor sechs oder mehr Jahren revitalisierten Flächen vor, auf erst kürzlich revitalisierten Flächen fehlte er gänzlich. Auf Böden mit mittlerem oder hohem Humusgehalt wuchs der Japanische Staudenknöterich zudem tendenziell häufiger und mit einem größeren Deckungsgrad. Auf Rohböden wurde er nur zweimal mit einem eher kleinen Deckungsgrad gefunden (Abb. 7, rechts).

4 Diskussion

4.1 Neophyten-Artenzusammensetzung

Die Ergebnisse der PCA zeigten, dass die einzelnen Flüsse eine sehr spezifische Neophyten-Flora aufwiesen. An der Magliasina im Tessin dominierten beispielsweise der Japanische Staudenknöterich (Reynoutria japonica) und der Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii), an der Thur im Kanton Zürich die Spätblühende Goldrute (Solidago gigantea) und am Liechtensteiner Binnenkanal das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera). Allein schon wegen der räumlichen Autokorrelation war anzunehmen, dass die Neophyten-Artengarnitur unter den Teiltransekten am gleichen Fluss ähnlicher war als zwischen den Teiltransekten von verschiedenen Flüssen. Die flussspezifischen Vorkommen der Arten (Tab. 3 und Abb. 2), aber auch die Tatsache, dass auf gut 71 % der 1214 untersuchten Teiltransekte keine Neophyten gefunden wurden, legt den Schluss nahe, dass die untersuchten Neophyten-Arten in der Schweiz glücklicherweise (noch) deutliche Verbreitungslücken aufweisen. Das gilt, auch wenn einzelne Arten wie Spätblühende Goldrute, Drüsiges Springkraut, Schmetterlingsstrauch oder Einjähriges Berufkraut schon relativ weit verbreitet sind. Diese vier Arten wurden an mehr als der Hälfte der 16 aufgenommenen Flüsse mindestens einmal gefunden, in größerer Anzahl jedoch nur an jeweils zwei bis vier Flüssen.

Das oft flussspezifische Vorkommen der sieben in dieser Untersuchung – gemäß Anzahl besiedelter Teiltransekte – häufigsten Neophyten-Arten lässt vermuten, dass sie sich bereits im Ausbreitungsstadium, d.h. im vierten Stadium nach Theoharides & Dukes (2007), befinden. Wahrscheinlich sind die gut 71 % Teiltransekte ohne Neophyten deshalb frei von Neophyten, weil die Arten diese Orte noch nicht erreicht haben, und nicht, weil die betreffenden Standorte aus biotischen oder abiotischen Gründen von diesen Arten nicht besiedelt werden könnten.

4.2 Zusammenhang zwischen Neophytenvorkommen und Humusgehalt des Bodens

Obwohl die 16 untersuchten Flüsse bezüglich Vorkommen und Häufigkeit der Neophyten-Arten große Unterschiede aufwiesen, zeigte sich in Bezug auf den Humusgehalt des Bodens ein allgemeiner Trend über alle Flüsse: Auf Teiltransekten mit Neophytenvorkommen war der geschätzte Humusgehalt des Bodens positiv mit dem kumulierten Neophyten-Deckungsgrad korreliert. Humose Böden sind im Gegensatz zu Rohböden nährstoffreicher und können Nährstoffe, aber auch Wasser besser speichern. Wie die meisten Pflanzenarten gedeihen auch Neophyten daher im Allgemeinen auf humusreichen Böden am besten. Gemäß den ökologischen Zeigerwerten nach Landolt et al. (2010) wachsen sechs der sieben am häufigsten gefundenen Neophyten-Arten vorzugsweise auf nährstoffreichen Böden (Nährstoffzahl 4). Das Drüsige Springkraut hat beispielsweise als relativ hochwüchsige, einjährige Pflanze einen sehr großen Nährstoffbedarf (Landolt 2007). Ohne regelmäßige Nährstoffeinträge durch Hochwasser können die Bestände wegen Nährstoffmangels nach einigen Jahren wieder zurückgehen (Reichholf 2006). Einen Rückgang nach anfänglicher Dominanz haben auch Dostál et al. (2013) bei der Untersuchung von 11 bis 48 Jahre alten Beständen des Riesen-Bärenklaus (Heracleum mantegazzianum) in der Tschechischen Republik beobachtet. Nach ca. 30 Jahren hatte der Deckungsgrad des Riesen-Bärenklaus soweit abgenommen, dass Vielfalt und Biomasse der einheimischen Arten wieder größer wurden (Dostál et al. 2013).

In der aktuellen Untersuchung wurde auch der Schmetterlingsstrauch am häufigsten auf humusreichen Böden gefunden, den größten Deckungsgrad wies er jedoch in Teiltransekten mit mittlerem Humusgehalt auf. Dazu passt, dass der Schmetterlingsstrauch gemäß den ökologischen Zeigerwerten von Landolt et al. (2010) als einzige der sieben oben erwähnten Arten in der Schweiz am häufigsten auf mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden (Nährstoffzahl 3) anzutreffen ist.

4.3 Zusammenhänge zwischen Neophytenvorkommen und seit der Revitalisierung verstrichener Zeit

Der Befund, dass in den nicht-revitalisierten Abschnitten der mittlere kumulierte Neophyten-Deckungsgrad auf den Teiltransekten mit Neophyten tendenziell größer war als in den revitalisierten Abschnitten, mag auf den ersten Blick erstaunen, denn in einer früheren Arbeit fanden Haag et al. (2013), dass der mittlere Deckungsgrad der Neophyten in revitalisierten Abschnitten signifikant größer war als auf nicht-revitalisierten. Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich leicht erklären: Im Gegensatz zu Haag et al. (2013) wurden in der aktuellen Studie nur die Teiltransekte mit Neophytenvorkommen untersucht und die Auswertung erfolgte auf Stufe der Teiltransekte und nicht auf Stufe der Transekte wie in Haag et al. (2013). Der Vergleich des kumulierten Neophyten-Deckungsgrads mit dem Anteil der mit Neophyten besetzten Teiltransekte pro Altersklasse zeigt, dass sich Deckungsgrad und Anteil besetzter Teiltransekte gegenläufig verhalten: Auf Flächen, welche vor fünf oder weniger Jahren revitalisiert worden sind, war zwar der durchschnittliche kumulierte Neophyten-Deckungsgrad auf den Teiltransekten mit Neophyten-Vorkommen mit durchschnittlich 10,8 % relativ klein, der Anteil besetzter Teiltransekte mit 40,9 % aber umso größer (Abb. 4).

Frisch revitalisierte Flächen sind wegen der erst vor kurzem erfolgten Störungen oft noch wenig bewachsen. Neophyten haben meist einen hohen Lichtbedarf und die Fähigkeit, gestörte Flächen rasch zu besiedeln (Simonova & Lososova 2008). Die Entwicklung größerer Bestände braucht jedoch mehr Zeit. In den nicht-revitalisierten Abschnitten war dagegen der Anteil der mit Neophyten besetzten Teiltransekten mit 19,2 % relativ klein. Auf diesen unter Umständen seit Jahrzehnten kaum mehr gestörten Flächen haben neue Neophyten Mühe, sich zu etablieren, da die Vegetationsdecke größtenteils geschlossen und die Konkurrenz um Ressourcen wie Licht oder Nährstoffe entsprechend groß ist. Wenn sich konkurrenzstärkere Neophyten aber einmal an einen Ort etablieren konnten, kommen sie meist mit größeren Deckungswerten vor. Ein gutes Beispiel hierfür war der Japanische Staudenknöterich, der bei der aktuellen Untersuchung bevorzugt auf nicht-revitalisierten Flächen und dort mit großen Deckungsgraden vorkam.

4.4 Kombinierter Einfluss von Zeit seit dem letzten Eingriff und Humusgehalt des Bodens auf das Neophytenvorkommen

Die durchschnittliche Anzahl Neophyten-Arten pro Teiltransekt zeigte, dass sich Neophyten auf frisch gestörten Flächen rasch etablieren können (durchschnittlich 0,51 Arten pro Teiltransekt). Bei vor fünf oder weniger Jahren revitalisierten Flächen hatte der Humusgehalt einen wesentlichen Einfluss auf den Deckungsgrad der Neophyten: Je höher der Humusgehalt des Bodens, desto größer der Deckungsgrad der Neophyten, d.h. desto schneller können sich die Neophyten etablieren und ausbreiten. Dies deckt sich mit Literaturangaben, nach denen nährstoffreiche Böden die erfolgreiche Besiedelung und Etablierung von Neophyten begünstigen (z.B. Chytrý et al. 2005, Deutschewitz et al. 2003). Und Theoharides & Dukes (2007) haben festgestellt, dass der Bodentyp neben anderen Umweltfaktoren vor allem im Besiedlungs- und Etablierungsstadium einen entscheidenden Faktor darstellt.

Die in der vorliegenden Untersuchung beobachtete durchschnittliche Anzahl Neophyten-Arten pro Teiltransekt (n=1214) und der mittlere kumulierte Deckungsgrad der Neophyten pro Teiltransekt mit Neophyten (n=349) können aufgrund der unterschiedlichen Stichprobengröße nur bedingt miteinander verglichen werden (Abb. 5 und 6). Der Grund, weshalb für die Berechnung des mittleren Neophyten-Deckungsgrads nur die 349 Teiltransekte mit Neophytenvorkommen als Stichprobe gewählt wurden, war, dass auf Teiltransekten ohne Neophyten nicht beurteilt werden konnte, ob die Abwesenheit von Neophyten auf unpassende Standortbedingungen oder auf noch bestehende Verbreitungslücken zurückzuführen war. Weil der Fokus in dieser Arbeit auf den Standortfaktoren lag, wurden Teiltransekte ohne Neophyten bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

In der vorliegenden Untersuchung wies die Spätblühende Goldrute auf humosen Böden immer einen deutlich größeren Deckungsgrad auf als auf Rohböden, unabhängig davon, ob die Fläche revitalisiert worden war oder nicht, und unabhängig von der seit dem Abschluss der Revitalisierung verstrichenen Zeit. Gemäß den ökologischen Zeigerwerten nach Landolt et al. (2010) hat die Pflanze die Nährstoffzahl 4 (Nährstoffzeiger), was mit den Ergebnissen der aktuellen Untersuchung übereinstimmt. Gemäß Info Flora (2012) kommt die Pflanze aber sowohl auf nährstoffarmen, als auch auf nährstoffreichen Böden vor. Sie wurde zwar auch auf nährstoffarmen Böden gefunden, jedoch deutlich seltener und mit kleinerem Deckungsgrad. Weil die Spätblühende Goldrute halbschattige (Lichtzahl 3 gemäß Landolt et al. 2010) bis offene Standorte (Botta-Dukat 2008) bevorzugt, könnte die stärkere Beschattung durch Bäume und zusätzlich die Konkurrenz anderer Pflanzen ein Grund für die eher geringeren Deckungswerte der Spätblühenden Goldrute auf den nicht-revitalisierten Flächen sein.

Der Japanische Staudenknöterich kam als einzige der sieben häufigsten Arten dieser Untersuchung auf erst vor wenigen Jahren revitalisierten Flächen nicht vor. Ein Grund dafür könnte seine Ausbreitungsstrategie sein. In Europa sind fast nur weibliche Pflanzen vorhanden und die Art breitet sich daher praktisch ausschließlich vegetativ aus, d.h. deutlich langsamer, als dies durch Samen möglich wäre (Weber 2013). Lokal erfolgt die Ausbreitung durch Rhizomwachstum von der Mutterpflanze aus, die Fernausbreitung erfolgt meist durch die Verfrachtung von Rhizom- und Sprossstücken zum Beispiel bei Hochwasser (Hartmann et al. 1995). Hat der Japanische Staudenknöterich jedoch einmal einen Standort besiedelt, kann er sich dank der vegetativen Vermehrung und der enormen Wuchskraft rasch etablieren und große Bestände bilden (Adler 1993). Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung, d.h. das Fehlen der Art auf jungen Revitalisierungen und die hohen Deckungsgrade auf nicht-revitalisierten Flächen, passen daher sehr gut zu diesen Beobachtungen.

4.5 Fazit und Handlungsempfehlungen

Die aktuellen Aufnahmen haben gezeigt, dass Flussrevitalisierungen und die damit verbundenen Eingriffe einen Einfluss auf die Verbreitung invasiver Neophyten haben. In erst kürzlich revitalisierten Flussabschnitten war sowohl die mittlere Anzahl an Neophyten-Arten pro Teiltransekt als auch der Anteil der Teiltransekte mit Neophyten größer als in den nicht-revitalisierten Flussabschnitten. Dieser Befund wird durch zahlreiche Literaturangaben gestützt, nach denen Störungen die Ansiedlung von Neophyten begünstigen (Chytrý et al. 2005, Deutschewitz et al. 2003, Pyšek et al. 2002, Simonova & Lososova 2008, Sîrbu et al. 2012). Die markanten Unterschiede zwischen den 16 untersuchten Flüssen in Bezug auf die Zusammensetzung der Neophyten-Flora und der mit gut 71 % große Anteil an Teiltransekten ohne Neophyten legen den Schluss nahe, dass sogar die häufigeren Neophyten-Arten in der Schweiz noch größere Verbreitungslücken aufweisen.

Die aktuellen Untersuchungen haben gezeigt, dass der Humusgehalt des Bodens die Ansiedelung von Neophyten beeinflusst. Wenn Neophyten vorhanden waren, war ihr kumulierter Deckungsgrad auf humusreichen Böden im Allgemeinen deutlich größer als auf Rohböden. Bei zukünftigen Revitalisierungen sollte deshalb insbesondere darauf geachtet werden, dass möglichst keine Standorte geschaffen werden, die gleichzeitig gestört und humusreich sind. Der kleinere Anteil humoser Böden bei bereits ausgeführten Revitalisierungen gegenüber nicht-revitalisierten Flächen zeigt, dass sich dies automatisch ergibt oder dass dies bereits heute teilweise umgesetzt wird. Einzelne, typische Ruderalpflanzen unter den Neophyten, z.B. das Einjährige Berufkraut, scheinen jedoch auch von gestörten humusarmen Böden profitieren zu können.

Die in der aktuellen Untersuchung am häufigsten gefundenen Neophyten-Arten befinden sich in der Schweiz bereits im Ausbreitungsstadium (Stadium 4 nach Theoharides & Dukes 2007). Die größte Gefahr der Etablierung invasiver Neophyten an einem neu revitalisierten Fluss geht deshalb von bereits vorhandenen Neophyten-Beständen in der Umgebung aus. Es empfiehlt sich daher, die im weiteren Projektgebiet vorhandenen Neophyten-Vorkommen bereits bei der Planung einer Revitalisierungsmaßnahme zu erfassen. Maßnahmen wie (i) das Zurückdrängen von vorhandenen Neophyten-Vorkommen und (ii) das Ausarbeiten eines an die lokale Neophyten-Flora angepassten Monitoring-Konzepts können so bereits vor Beginn der Revitalisierung umgesetzt bzw. geplant werden, ebenso wie (iii) regelmäßige Erfolgskontrollen und (iv) die gezielte Bekämpfung der Neophyten nach Abschluss der Revitalisierung. Theoharides & Dukes (2007) empfehlen außerdem, (i) vorhandene Neophyten-Vorkommen zu bekämpfen oder zumindest zu isolieren, (ii) die Zahl der Störungsflächen im weiteren Projektgebiet insgesamt zu vermindern und – falls dies nicht möglich sein sollte – (iii) im Bereich dieser Störungsflächen konkurrenzstarke einheimische Pflanzenarten zu fördern. Weil sich aber relativ großflächige und massive Störungen bei den meisten Flussrevitalisierungen nicht vermeiden lassen, muss im Zusammenhang mit Revitalisierungsmaßnahmen immer frühzeitig und nachhaltig auf Neophyten geachtet werden.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Fachpersonen in den betroffenen Kantonen für die Informationen über die Flussrevitalisierungen und beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie bei der Vontobel-Stiftung, der Familien-Vontobel-Stiftung und der Margarethe und Rudolf Gsell-Stiftung für die finanzielle Unterstützung des Projekts. Michael Nobis, WSL, Regula Billeter und Peter Kauf, ZHAW, danken wir für die statistische Beratung, dem Zivildienstleistenden Mike Senn sowie Michael Mächler, Oliver Akermann, Nicole Eberle und Vreni Haag für die Unterstützung bei den Feldaufnahmen.

Literatur

Adler, C. (1993): Zur Strategie und Vergesellschaftung des Neophyten Polygonum cuspidatum unter besonderer Berücksichtigung der Mahd. Tuexenia 13, 373-397.

Botta-Dukat, Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-) natural habitats. Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl), 219-227.

Brunner, B. (2009): Auswirkungen von Gewässerrenaturierungen auf die Verbreitung von Neophyten am Beispiel der Thur zwischen Andelfingen und Frauenfeld. Unveröff. Bachelorarb., Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil.

Chytrý, M., Pyšek, P., Tichý, L., Knollová, I., Danihelka, J. (2005): Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia 77, 339-354.

Deutschewitz, K., Lausch, A., Kühn, I., Klotz, S. (2003): Native and alien plant species richness in relation to spatial heterogeneity on a regional scale in Germany. Global Ecology & Biogeography 12, 299-311.

Dostál, P., Müllerová, J., Pyšek, P., Pergl, J., Klinerová, T. (2013): The impact of an invasive plant changes over time. Ecology Letters 16, 1277-1284.

Gigon, A., Weber, E. (2005): Invasive Neophyten in der Schweiz: Lagebericht und Handlungsbedarf. Geobotanisches Institut, ETH Zentrum, Zürich, 38S.

Haag, S., Nobis, M.P., Krüsi, B.O. (2013): Profitieren invasive Neophyten von Flussrevitalisierungen? Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (12), 357-364.

Hartmann, E., Schuldes, H., Kübler, R., Konold, W. (1995): Neophyten: Biologie, Verbreitung und Kontrolle ausgewählter Arten. Ecomed, Landsberg, 302S.

Hostmann, M., Knutti, A. (2009): Befreite Wasser. Entdeckungsreisen in revitalisierte Flusslandschaften der Schweiz. Rotpunkt, Zürich, 263S.

Info Flora (2012): Späte Goldrute. Neophyten-Infoblatt. Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. URL: http://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophyten/inva_soli_gig_d.pdf (Stand 07.07. 2013).

– (2013): Schwarze Liste und Watch-Liste invasiver Neophyten. Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. URL: http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listenund-infobl%C3 %A4tter.html (Stand 13.04. 2013).

Jeanmonod, D. (2001): Plantes invasives: Impacts et menaces. In: Cordillot, F., Zusammenfassung der Beiträge des SANU-Workshop „Invasive Neophyten I“ in Rütte bei Biel vom 08.03.2001, BUWAL, interner Bericht, 8-11.

Kowarik, I. (2010): Biologische Invasion: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart, 2. Aufl., 492S.

Landolt, E. (2007): Invasive Neophyten in Zürich. Vierteljahrsschrift der Naturforsch. Ges. in Zürich 152 (1/2), 1-15.

–, Bäumler, B., Erhardt, A., Hegg, O., Klötzli, F., Lämmler, W., Nobis, M., Rudmann-Maurer, K., Schweingruber, F.H., Theurillat, J-P., Urmi, E., Vust, M., Wohlgemuth, T. (2010): Flora indicativa. Ökologische Zeigerwerte und biologische Kennzeichen zur Flora der Schweiz und der Alpen. Haupt, Bern, 2. Aufl., 376S.

Lauber, K., Wagner, G., Gygax, A. (2012): Flora Helvetica. Haupt, Bern, 5. Aufl., 1656S.

Nobis, M.P., Jaeger, J.A.G., Zimmermann, N.E. (2009): Neophyte species richness at the landscape scale under urban sprawl and climate warming. Diversity and Distributions 15, 928-939.

Okansen, J., Blanchet, F.G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P.R., O’Hara, R.B., Simpson, G.L., Sloymos, P., Stevens, M.H.H., Wagner, H. (2013): Package ‘vegan’.

Pyšek, P., Prach, K. (1994): How important are rivers for supporting plant invasions? Ecology and management of invasive riverside plants, 45-54.

Pyšek, P., Jarošik, V., Kucera, T. (2002): Patterns of invasion in temperate nature reserves. Biol. Conserv. 104, 13-24.

Quinn, G.P., Keough, M.J. (2002): Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge, University Press, 556S.

R Development Core Team (2012): R: a language and environment for statistical computing. The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org.

Reichholf, J. (2006): Die Zukunft der Arten: neue ökologische Überraschungen. Beck, München, 2. Aufl., 237S.

Säumel, I., Kowarik, I. (2010): Urban rivers as dispersal corridors for primarily wind-dispersed invasive tree species. Landscape and Urban Planning 94, 244-249.

Simonova, D., Lososova, Z. (2008): Which factors determine plant invasions in man-made habitats in the Czech Republic? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10, 89-100.

Sîrbu, C., Opera, A., Samuil, C., Tanase, C. (2012): Neophyte Invasion in Moldavia (Eastern Romania) in Different Habitat Types. Folia Geobot. 47, 215-229.

Theoharides, K.A., Dukes, J.S. (2007): Plant invasion across space and time: factors affecting nonindigenous species success during four stages of invasion. New Phytologist 176, 256-273.

Walter, J., Essl, F., Englisch, T., Kiehn, M. (2005): Neophytes in Austria: Habitat preferences and ecological effects. Neobiota 6, 13-25.

Weber, E. (2013): Invasive Pflanzen der Schweiz erkennen und bekämpfen. Haupt, Bern, 224S.

Anschriften der Verfasser(in): Susanne Haag, Rietstrasse 8, CH-8640 Rapperswil, Schweiz, E-Mail susanne_haag@bluewin.ch; Prof. Dr. Bertil O. Krüsi, Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, CH-8820 Wädenswil, Schweiz, E-Mail bertil.kruesi@zhaw.ch.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.