Gehölzansaaten als naturnahe und wirtschaftliche Alternative zur Pflanzung

Abstracts

Auf vielen Rohbodenstandorten sind Gehölzansaaten konventionellen Gehölzpflanzungen in zahlreichen Aspekten überlegen. Sie schneiden hinsichtlich Böschungssicherung, Ökologie und Naturschutz, Biodiversität, Landschaftsästhetik und ökonomischen Erwägungen besser ab als Pflanzungen. Die vergleichsweise langen Auflaufzeiten werden im Laufe der Zeit häufig mehr als kompensiert. Oberbodenandeckungen sind überflüssig und kontraproduktiv. Düngung und Bodenverbesserung werden im selben Arbeitsgang wie die Saatgutausbringung mit dem Nassansaat-Verfahren realisiert. Gemäß aktueller Untersuchungen ist eine fachlich fundierte Ermittlung der biotoptypenbasierten Zielvegetation, der Artenwahl und der Begrünungsrezeptur Voraussetzung für die Erzielung optimaler Ergebnisse von Gehölzansaaten. Die Kosten für eine Gehölzansaat sind geringer als die für vergleichbare Pflanzungen; gleiches gilt für den Pflegeaufwand. Die Bedeutung von Gehölzansaaten dürfte hinsichtlich des prognostizierten Klimawandels aufgrund der größeren Widerstandsfähigkeit ausgesäter Bäume und Sträucher weiter zunehmen. Zahlreiche Aspekte wie etwa das Keimverhalten und die Keimraten verschiedener Arten auf unterschiedlichen Standorten, den Begrünungserfolg beeinflussende Faktoren und Konkurrenzmechanismen sind noch nicht hinreichend untersucht.

Grove seeding – Near-natural and Economic Alternative for Planting. 30 years experience of practical application

On numerous virgin soils, grove seeding outclasses conventional planting in many senses, such as erosion control, ecology, nature protection, biodiversity, landscape aesthetics and economics. The comparatively long germination period of grove seed will be counterbalanced in the course of time. Topsoil covering is unnecessary and counterproductive at the same time. Fertilizing and soil conditioning are performed together with seed application in one work process by means of hydroseeding. Due to actual studies, a professional identification of biotope type and target vegetation, of grove species, and of the spray recipe are the premise in order to achieve optimum results. The costs for grove seeding are lower compared to grove planting; moreover, grove-seeded sites are low-maintenance sites. Due to the predicted climate change grove seeding might gain increasing importance in the future as sown trees and shrubs show a better capability of resilience and stability. Several aspects, such as germination behavior and germination rate on different sites, parameters which affect growth success, and mechanisms of competition have not been examined sufficiently so far and require further research.

- Veröffentlicht am

Erfahrungen aus 30-jähriger Anwendungspraxis

1 Einleitung

Im Berg-, Erd-, Tief- und Verkehrswegebau entstehen Einschnitte oder Aufschüttungen mit steilen Böschungen, die kurzfristig gegen Erosion gesichert werden müssen. Dies wird durch eine standortgerechte Begrünung mit Gräsern und Kräutern gewährleistet. Aus verkehrs- und erosionsschutztechnischen, ästhetischen oder naturschutzfachlichen Gründen werden häufig auch Sträucher und Bäume gepflanzt. Gehölze schützen auch tiefere Bodenlagen durch ihr Wurzelwerk vor Erosion und bieten einer Vielzahl von Tieren Lebensraum. Viele Böschungen stellen jedoch Extremstandorte dar, auf denen Gehölzpflanzungen nicht möglich sind oder erhebliche Ausfälle zeitigen. Eine natürliche Besiedlung mit Gehölzen nimmt meist sehr lange Zeiträume in Anspruch. Deshalb sind Gehölzansaaten eine interessante und seit vielen Jahren routinemäßig praktizierte und dennoch vielfach wenig bekannte und bisher nur teilweise erforschte Alternative.

Der vorliegende Beitrag geht detailliert auf häufig gestellte Fragen seitens der beteiligten Planungsbüros und Bauunternehmen ein und beleuchtet entscheidende Aspekte der Keimbiologie, Standorteignung, Auflaufzeiten, Gehölzentwicklung und Pflege. Dabei wird der neueste Stand der Forschung – unter Einbeziehung der aktuellen Dissertation von Werpup (2013) – ebenso berücksichtigt wie die 30-jährige Projekterfahrung der Firma Bender auf diesem Spezialgebiet.

2 Gehölzansaaten oder Gehölzpflanzungen?

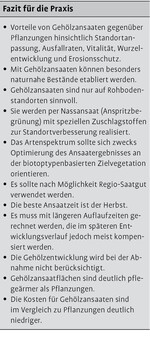

Fachgerecht ausgeführte Gehölzansaaten weisen unter Beachtung geeigneter Standortvoraussetzungen (siehe Abschnitt 3.1) gegenüber Bepflanzungen mit Gehölzen verschiedene Vorteile auf:

Es gibt keinen Verpflanzungsschock. Verpflanzte Gehölze weisen häufig Wurzelverletzungen auf und haben noch keine optimale Verbindung zu dem umgebenden Boden, was ihr Anwachsen erschwert. Darüber hinaus müssen sie sich an den neuen, häufig schlechten oder extremen Standort anpassen. Dies ist auf Böschungen und Rohböden oft mit sehr hohen Ausfallraten verbunden. Aus Gehölzansaaten hervorgehende Pflanzen können sich dagegen von Beginn an auf ungünstige Standortverhältnisse einstellen.

Dadurch sind bei Gehölzansaaten geringe Ausfallraten, wesentlich bessere Überlebenschancen, größere Wuchsleistungen und eine erhöhte Vitalität der Pflanzen zu verzeichnen. Gehölze aus Ansaaten holen diejenigen aus Pflanzungen im Wachstum erfahrungsgemäß nach wenigen Jahren ein (Baumgarte et al. 2012).

Gehölzansaaten sind nur auf Rohbodenstandorten sinnvoll. Deshalb entwickeln die Pflanzen – anders als auf Oberbodenandeckungen und in Pflanzlöchern – ein standortgerechtes, tiefgründiges Wurzelwerk. Mit Gehölzansaaten ist eine optimale Ausnutzung von Wasser- und Nährstoffressourcen gewährleistet.

Durch den Verzicht auf Oberbodenandeckungen wird das Risiko von Rutschungen und Erosion deutlich reduziert, und eine starke Verunkrautung durch unerwünschten Spontanwuchs wird vermieden (Bloemer 2002, 2003a).

Zuschlagsstoffe bei der Ansaat (Beisaat, Kleber, Mulch) gewährleisten von Beginn an einen zuverlässigen Erosionsschutz (Bloemer 2000, Stalljann 2000).

Gehölzpflanzungen sind auf felsigen und skelettreichen Standorten aus technischen Gründen kaum möglich (Hacker & Johannsen 2012, Zeh 2007).

Ausgesäte Gehölze entwickeln sich zu ästhetisch ansprechenden, heterogenen, naturnahen und stabilen Beständen ohne vorgegebene Pflanzschemata.

Mit Gehölzansaaten können artenreiche, naturschutzfachlich wertvolle Bestände mit hohem Strauchanteil etabliert werden.

Die Herstellung von Gehölzansaaten ist kostengünstiger als flächige Pflanzungen (Brückner 2000, Schlierer 1984, Werpup 2013).

Gehölzansaatflächen sind deutlich pflegeärmer und daher auch diesbezüglich kostengünstiger als Pflanzungen (Werpup 2013).

Auch der Klimawandel macht Gehölzansaaten zunehmend interessanter. Seriösen Prognosen zufolge dürften sich die Winterniederschläge in den kommenden Jahrzehnten in Deutschland regionenabhängig um 10 bis 50 % erhöhen. Dagegen ist, gleichfalls je nach Region, ein Niederschlags-Sommerdefizit von 10 bis 50 % zu erwarten. Gleichzeitig wird die Niederschlagsvariabilität zunehmen, es wird also vermehrt mit Starkniederschlägen und Trockenperioden zu rechnen sein (Bloemer 2008, Spekat et al. 2007). Gehölzpflanzungen werden vor allem unter trockeneren und wärmeren Sommern mit zunehmenden Ausfällen zu leiden haben, während sich Junggehölze, die aus Ansaaten hervorgegangen sind, von Beginn an auf schwierigere klimatische Bedingungen einstellen können.

Den zahlreichen Vorteilen von Gehölzansaaten stehen einige Aspekte gegenüber, die bei der Planung, Ausführung und Bewertung berücksichtigt werden müssen:

Ihre Eignung beschränkt sich auf geeignete Rohbodenstandorte (Abschnitt 3.1).

Gehölzansaaten erfordern ein umfangreiches und spezielles Fachwissen der planenden Stellen und ausführenden Unternehmen (Werpup 2013).

Ein Teil des ausgebrachten Saatguts wird u.U. durch Tiere (Insekten, Vögel, Mäuse) gefressen (Stalljann 2000); dies gilt jedoch nicht nur für Gehölzansaaten.

Aufgrund z.T. komplizierter Keimbedingungen läuft ein Teil des ausgebrachten Saatguts unter Umständen nicht auf (Stalljann 2000).

Es muss damit gerechnet werden, dass nicht alle ausgesäten Arten aufkommen; dies gilt jedoch nicht nur für Gehölzansaaten.

Bei der Aussaat von Gehölzen ist mit z.T. langen Auflauffristen zu rechnen (siehe Abschnitt 5).

Der abnahmefähige Zustand ist bei Gehölzansaaten gemäß DIN 18918 erreicht, wenn Saatgut und Mulchdecke ordnungsgemäß ausgebracht worden und beigemischte Gräser und Kräuter gleichmäßig aufgelaufen sind (DIN Deutsches Institut für Normung 2003). Aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren wird die Gehölzentwicklung hierbei nicht berücksichtigt.

Eine Pflege ist – sofern erforderlich – erst dann möglich, wenn die aufwachsenden Junggehölze deutlich erkennbar sind (Stalljann 2000).

Gehölzansaaten können großflächig auf Böschungen nur mit dem Nassansaatverfahren (Hydroseeding) gemäß DIN 18918 realisiert werden (DIN Deutsches Institut für Normung 2003). Auch auf schwächer geneigten oder ebenen Flächen wird dieses Verfahren aufgrund der beschriebenen Vorteile eingesetzt.

Die Begrünungsrezeptur setzt sich aus verschiedenen Komponenten wie Saatgut, Nährstoffträgern, Bodenverbesserungsstoffen, Mulchfasern und Erosionsschutzmitteln (Bodenfestigern, Klebern) zusammen. Je nach Begrünungsziel und Standort können mehr als zehn Komponenten zum Einsatz kommen. Diese werden in einem geländegängigen Hydroseeder, einem Lkw mit einem Spezialaufbau, unter Zugabe von Wasser zu einer homogenen Suspension vermischt. Ein ständig laufendes Rührwerk verhindert die Entmischung der Suspension auch während der Ausbringung. Die Mixtur wird sodann mittels Pumpaggregaten und Hochdruckkanonen gleichmäßig auf die zu begrünende Fläche aufgebracht (Bloemer 2000; Abb. 1).

3 Standortfaktoren

3.1 Für Gehölzansaaten geeignete Standorte, Konkurrenzfaktoren

Rohböden sind Standorte, auf denen bodenbildende Vorgänge wie Humusanreicherung und Verwitterung noch keine bedeutende Rolle spielen. Für Gehölzansaaten sind in erster Linie humusarme Rohböden mit vorwiegend grober Bodentextur, so genannte Skelettböden, geeignet (Neef 1976, Rebmann 1984). Hierzu zählen felsige, ausreichend klüftige Standorte, Schuttfluren, steinige, sandig-kiesige, grusige sowie schotter- und geröllreiche Rohböden, also Extremflächen, auf denen Gehölzpflanzungen schon aus technischen Gründen nicht oder nur unter schwierigen Bedingungen realisierbar sind. Auch sehr nährstoffarme und trockene Sandböden können mit Rohbodenpionieren wie Birke und Kiefer erfolgreich angesät werden (Kirmer & Tischew 2006). Bei solchen Rohböden handelt es sich um weitgehend sterile Extremstandorte mit geringer Wasserspeicherkapazität. Häufig kommen weitere Problemfaktoren wie eine starke Neigung und hohe Strahlungswerte hinzu. Extreme Temperaturen und Temperaturschwankungen sowie eine begrenzte Wasserversorgung haben eine meist nur schüttere Besiedlung mit krautiger Vegetation zur Folge; auf solchen Standorten sind Gehölze aufgrund der größeren Saugspannung ihrer Wurzeln den meisten Gräsern und Kräutern überlegen (Werpup 2013).

Tonige Rohböden eignen sich aus bodenmechanischen Gründen (Wechsel von Quellung bei Nässe und Schrumpfung bei Trockenheit mit starker krustenartiger Verhärtung) nicht für Gehölzansaaten (Werpup 2013). Humose Oberböden sind gleichfalls nicht für Gehölzansaaten geeignet. Solche Standorte sind meist nährstoffreich und speichern Wasser besser als skelettreiche Rohbodensubstrate, so dass krautiger und konkurrenzstarker Spontanwuchs rasch aufkommt und die Entwicklung der Gehölze stark einschränkt oder unterbindet (Bender GmbH & Co. KG seit 2005, Kirmer & Tischew 2006, Stalljann 2000). Oberbodenandeckungen bergen zudem ein hohes Diasporenpotenzial (natürliche Samenbank des Bodens), so dass sich in der Regel binnen kurzer Zeit dichte Unkrautfluren einstellen, die eine kaum überwindbare Hürde für Gehölze darstellen. Auch wiesenartige Bestände (z.B. Landschaftsrasen) unterdrücken den Gehölzaufwuchs meist wirksam (Bloemer 2002, 2003a; Brückner 2000, Schlierer 1984). Bindige Rohböden aus lehmigen oder schluffigen Substraten (z.B. Lösslehm, Auensedimente) haben baubedingt häufig glatte, bei Trockenheit krustige Oberflächen mit ungünstigen Keimungsbedingungen. Nur unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. einem bedarfsgerechten Erosionsschutz- und Ruderalpflanzenmanagement, kann auch auf bindigen Rohböden eine Gehölzansaat erfolgreich sein (Kausch 2011). Nach neueren Untersuchungen von Werpup (2013) sind bindige Rohböden wie Lehme und Schluffe für Gehölzansaaten jedoch durchaus geeignet. Hier besteht offenbar noch weiterer Forschungsbedarf.

Wenig bekannt ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen Gehölzpflanzungen auf Rohböden erfolgreich sein können (Vollrath 2004). Im Rahmen eines Feldversuchs zur Rekultivierung einer Bergehalde konnte gezeigt werden, dass Pflanzungen auf humosen oder nährstoffreichen Standorten aufgrund hohen Konkurrenzdrucks durch die hier besonders wüchsige krautige Vegetation deutlich schlechtere Ergebnisse erzielten als auf Rohböden, wo erheblich geringere Ausfallraten zu verzeichnen waren (Bloemer 1996).

Die folgende Zusammenstellung bietet eine grob skizzierte geologische Übersicht hinsichtlich der für Gehölzansaaten geeigneten Rohbodenstandorte in Deutschland:

quartäre skelettreiche Sande und Kiese (z.B. Norddeutsche Tiefebene, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Alpenvorland);

Kalke des Jura und der Trias (z.B. Alb, Südwestdeutsches Schichtstufenland, Thüringen und Weserbergland);

Buntsandstein der Trias (z.B. Spessart, Odenwald, Schwarzwald, Pfalz, Nordhessen und Niedersachsen);

Sandsteine des Keuper (z.B. Franken, Niedersachsen und Thüringen);

Vorwiegend devonische Schiefer, aber auch Sandsteine, Grauwacken und Kalke im Rheinischen Schiefergebirge;

Granite und kristalline Gesteine (z.B. Bayerischer Wald, Erzgebirge, Schwarzwald, Vogesen, Odenwald);

Basalte, Diabase und andere Vulkanite (z.B. Eifel, Siebengebirge, Westerwald, Vogelsberg und Oberrheingraben);

alpine Fazies (v.a. Kalkstein);

technogene Rohböden im urban-industriellen Raum (Bauschutt des Siedlungs- und Straßenbaus, Industrieschlacken, Bergematerial des Steinkohlenbergbaus, Mischsubstrate).

Hinsichtlich der Zusammenstellung von Gehölzsaatmischungen sind vor allem der Boden-pH und die Bodenfeuchteverhältnisse zu beachten. Silikatisches Ausgangsgestein ist häufig eher sauer, karbonatisches eher neutral bis basisch (siehe Abschnitte 4.1 und 4.2).

Die geotechnische bzw. bodenmechanische Böschungsstabilität – insbesondere beim Austritt von Schicht- und Quellwasser – ist Voraussetzung für die Durchführung jeglicher Begrünungsmaßnahme.

Ein spezielles, hier nicht näher zu vertiefendes Thema sind urbane und industriell überprägte, anthropogen veränderte Böden. Hier kann die Bodenreaktion (pH-Wert) in für den Pflanzenwuchs problematische Bereiche verschoben sein, z.B. durch den Einsatz von Bindemitteln zur Stabilisierung oder durch die Verwendung von technogenen, nicht natürlichen Bodensubstraten wie Schlacken, Aschen, Bauschutt, Bergematerial etc. (Bloemer 2012). Auf solchen Standorten ist gleichfalls zu prüfen, ob sich eventuelle Bodenverdichtungen oder Kontaminationen auf das Pflanzenwachstum auswirken könnten.

3.2 Standort- und Bodenverbesserung

Rohböden erfordern in der Regel eine Bodenverbesserung, da Boden- und Humusbildung auf diesen Standorten noch nicht oder nur initial stattgefunden haben. Es handelt sich daher um nährstoffarme und oft sehr trockene Extremflächen. Auf Böschungen kommen ungünstige mikroklimatische Einflüsse hinzu (Bloemer 2000). Sämtliche bodenverbessernde Zuschlagstoffe werden als Suspension im Zuge der Nassansaat appliziert (siehe Abschnitt 2).

Fehlende Nährstoffe werden mit standortgerechten Düngergaben ausgeglichen. Organische Langzeitdünger sind mineralischen Nährstoffträgern vorzuziehen, weil letztere schnell ausgewaschen werden und den Junggehölzen dann nicht zur Verfügung stehen. Für die Entwicklung der Beisaaten können sorgfältig dosierte Mineraldüngergaben jedoch durchaus sinnvoll sein. Organische Langzeitdünger stellen eine längerfristig fließende Nährstoffquelle dar, mit der sowohl eine kurzfristige Nährstoffüberfrachtung als auch Auswaschungsverluste weitgehend vermieden werden (Stalljann 1999).

Entscheidend für das Überstehen von Trockenphasen ist die Verfügbarkeit von Wasser vor allem während der Wachstumsperiode. Mit Hilfe von Bodenverbesserungsmitteln auf organischer und mineralischer Basis wie hydrophilen Polyuronsäuren (Alginate) und Tonmineralen kann die Menge an pflanzenverfügbar gespeichertem Wasser im Boden erhöht und damit die Stressintensität besonders während trocken-heißer Witterungsperioden abgemildert werden (Bloemer 2000).

In diesem Zusammenhang ist auch die Aufbringung einer Mulchschicht aus Stroh für den Erfolg von Gehölzansaaten von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Als Substitut für das natürliche Keimbett aus Laubstreu und andere organische Substanz sorgt sie für eine zusätzliche Speicherung der Bodenfeuchtigkeit (Verdunstungsschutz), für die Bodenbelebung sowie für den Schutz vor schädlichen Witterungseinflüssen, Erosion und Tierfraß. Mit einer Mulchlage können Misserfolge minimiert und gleichzeitig höhere Besatzdichten erzielt werden. Hinsichtlich der Art und Aufwandmenge der Mulchschicht sind die Vorgaben der DIN 18918 zu beachten (DIN Deutsches Institut für Normung 2003). Wichtig ist hierbei die richtige Einordnung der Standorte für Gehölzansaaten in die DIN-Bewertungsstufen; da es sich hinsichtlich der Bodeneigenschaften, des Mikroklimas und der Erosionsgefahr in der Regel um ungünstige bis sehr ungünstige Standorte handelt, sind die Aufwandmengen entsprechend der Höchstmengen (bis 600 g/m2) einzuordnen. Bei Strohmulch hat sich eine Mindestmenge von 400–500 g/m2 bewährt, wobei Langstroh den weniger beständigen Strohhäckseln unbedingt vorzuziehen ist. Manche Autoren empfehlen – vor allem für raue Klimalagen – deutlich höhere, die Vorgaben der DIN überschreitende Mulchmengen von 600 bis 800 g/m2 (Brückner 2000, Schlierer 1984).

Gegen Verwehung und Abtrag durch Niederschläge wird das Stroh unter Zugabe eines Zelluloseanteils mit einem Spezialkleber fixiert; dienten diesem Zweck früher pflanzenverträgliche Bitumenemulsionen, kommen heute praktisch nur noch umweltfreundliche Flüssigkleber-Konzentrate oder Trockenkonzentrate auf organischer Basis zum Einsatz (Stalljann 1994).

Für obligat mykotrophe Gehölzarten, also für solche, die für ihre optimale Nährstoffversorgung einen symbiotischen Mykorrhiza-Pilz im Wurzelraum benötigen (z.B. Calluna vulgaris, Carpinus betulus), sollten der Ansaatrezeptur art- bzw. gattungsspezifische Mykorrhizen zugemischt werden, sofern deren natürliches Vorkommen im Boden unwahrscheinlich ist (Feldmann 1998, Feldmann et al. 2008).

Zur Förderung des Gehölzaufwuchses werden Ammen- bzw. Beisaaten verwendet, die eine schützende und bodenerschließende Funktion wahrnehmen, ohne in spürbare Konkurrenz zu den Junggehölzen zu geraten. Landschaftsrasen und vergleichbare Mischungen sind meist nicht geeignet, da sie eine dichte Narbe bilden und somit die Entwicklung der Gehölze unterdrücken. Dies findet auch in den einschlägigen Regelwerken Ausdruck (Bundesministerium für Verkehr 2005). Geeignet sind dagegen Beisaaten, die zu einem lockeren, den Gehölzaufwuchs nicht beeinträchtigenden Bewuchs führen. Hierzu zählen Ammengräser (z.B. Getreide, Roggentrespe), geeignete Leguminosen oder leguminosenreiche Untersaaten (möglichst ohne Trifolium repens) sowie verschiedene Kräuter- und Extensivmischungen (Bloemer 2003, Brückner 1995, Neef 1976, Schlierer 1984). Auf felsigen, steinigen und grobschotterigen Rohböden erreichen Landschaftsrasenmischungen aufgrund der extremen Standortbedingungen aber selbst bei höheren Saatdichten häufig keine den Gehölzaufwuchs unterdrückende Narbendichte.

Leider gibt es bis heute keine differenzierten Regelwerke oder Empfehlungen, welche bei der standortbezogenen Zusammenstellung von Begrünungsrezepturen inklusive Nährstoffzufuhr, Bodenverbesserung und Mulch für Gehölzansaaten herangezogen werden könnten (Werpup 2013). Um die vielfach korrekturbedürftigen Leistungstexte zu vermeiden, bleibt bislang nur der Weg über die planenden Stellen, die sich vorab mit kompetenten Begrünungsfirmen, Experten und Saatgutlieferanten über die Erstellung eines fachlich sinnvollen Ausschreibungstextes verständigen sollten (Bloemer 2003b). Hier gibt es noch einigen Forschungsbedarf.

3.3 Erosionsschutz

Wie bereits erläutert, eignen sich für Gehölzansaaten vorwiegend skelettreiche Rohbodensubstrate ohne Oberbodenandeckung; auf solchen Standorten ist die Erosionsgefahr im Vergleich zu bindigen, schluffigen und feinsandreichen Böden oder zu Oberbodenaufträgen eher gering. Aufwendige zusätzliche Erosionsschutzmaßnahmen wie das Anbringen von Geotextilien oder Faschinen sind auf Gehölzansaatflächen daher in der Regel nicht erforderlich.

Aus Ansaaten hervorgehende Gehölze durchwurzeln den Boden einschließlich kleinster Felsklüfte und Gesteinsspalten zugunsten des Erosionsschutzes schneller, tiefer, intensiver und gleichmäßiger als gepflanzte Exemplare. Damit sichern sich die Junggehölze Wasser- und Nährstoffquellen auch während ungünstiger Witterungsperioden auf trockenen und mageren Standorten. Bei Ansaaten sind die Gehölzdichte und damit die Gleichmäßigkeit der Durchwurzelung zudem wesentlich größer, was sich später durch konkurrenzbedingte Verdrängungsmechanismen relativiert. Da generell die Verwendung eines relativ breiten Gehölzartenspektrums mit unterschiedlichen Wurzelstrategien zu empfehlen ist, kann hinsichtlich des Erosionsschutzes sowohl von einer nachhaltigen oberflächennahen als auch einer guten tiefenwirksamen Sicherung ausgegangen werden (Werpup 2013). Zwecks Optimierung der Böschungssicherung sollte die anzustrebende Zielvegetation der auf dem jeweiligen Standort zu erwartenden natürlichen Gehölz- bzw. Gebüschvegetation entsprechen.

4 Vegetationsziel bei Gehölzansaaten und Ansaatpraxis

4.1 Geeignete Gehölzarten

Grundsätzlich kommt das Saatgut der meisten heimischen Laub- sowie einiger Nadelgehölze für die Nassansaat in Frage; sie sollten aber im betreffenden Naturraum sowie auf den jeweiligen Böden ihr natürliches Vorkommen haben. Darüber hinaus müssen sich die Standortansprüche und die funktionalen Aspekte der jeweiligen Art mit den gegebenen Verhältnissen und ingenieurbiologischen Anforderungen vor Ort decken.

Viele Arten sind in der Lage, auch solche Standorte zu besiedeln, die nicht in allen Punkten optimale Voraussetzungen bieten; ihre ökologische Amplitude ist oftmals deutlich größer, als die Angaben in pflanzensoziologischen Standardwerken nahelegen. Sofern nicht ohnehin durch den Menschen im betreffenden Gebiet längst angepflanzt und verbreitet, sollte aber die natürliche geographische Verbreitung der einzelnen Spezies berücksichtigt werden, um eine Überformung der lokalen Vegetation durch gebietsfremde Arten zu vermeiden. Wünschenswert wäre der konsequente Einsatz von zertifiziertem Gehölzsaatgut regionaler Herkunft; dessen Verfügbarkeit ist zurzeit aber noch begrenzt (Werpup 2013).

Speziell im Verkehrswegebau ist zu beachten, dass vorwiegend Sträucher und kleinere Baumarten mit dem Vegetationsziel „naturnahes Gebüsch“ Verwendung finden; die Zielarten müssen erosionsschutz- und verkehrstechnischen Anforderungen genügen. Großbäume erster Ordnung sollten aus Gründen der Verkehrssicherheit im Straßenbegleitgrün – wenn überhaupt – nur in geringem Anteil und in größerer Entfernung zur Verkehrstrasse ausgesät oder später entfernt werden. Da der Holzertrag auf den betreffenden Flächen meist irrelevant ist, sind solche Gehölze, die für die Forstwirtschaft von geringem oder keinem Interesse sind, dafür aber in ökologischer Hinsicht eine wichtige Rolle spielen, besonders geeignet. So dienen etwa die Blüten und Fruchtstände vieler Sträucher sowie deren Zweig- und Astwerk für Kleinsäuger, Vögel und Insekten als Nahrung und Unterschlupf.

Zwecks rascherer Bodenerschließung und Ammenfunktion sollte die Saatgutmischung schneller aufkommende Pionierholzarten enthalten (z.B. Liguster, Wildrosen, Sanddorn, Eberesche), die in einem späteren Sukzessionsstadium meist durch andere Arten verdrängt werden; durch einen rascheren Erosionsschutz, Bodenerschließung, Beschattung und Bereitstellung von organischem Material fördern diese Erstbesiedler das Wachstum von Gehölzen nachfolgender, stabilerer Sukzessionsstadien.

Saatgut der Gattungen Salix (Weide) und Populus (Pappel) ist im Handel nicht oder nur sehr begrenzt erhältlich, da es nur kurze Zeit keimfähig ist; eine Lagerung ist daher kaum möglich (Mac Carthaigh & Spethmann 2000). Vor allem verschiedene Weidenarten und die Zitterpappel (Populus tremula) besiedeln als Pioniergehölze spontan auch Rohbodenböschungen und sollten als Bereicherung der Gehölzansaatflächen geschätzt werden, sofern sie als besonders wüchsige Spezies die Arten der Ansaat nicht unterdrücken und die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen (Werpup 2013).

Zu beachten ist weiterhin, dass nicht bei allen Arten jedes Jahr eine gute Samenernte möglich ist. In Jahren mit geringer natürlicher Samenproduktion mancher Spezies ist das betreffende Saatgut unter Umständen nicht lieferbar. Schließlich kann bei seltenen Arten oder bei Regio-Saatgut die Verfügbarkeit von handelbarem Material eingeschränkt sein.

Die gleichzeitige und gleichmäßige Verteilung einer Saatmischung mit großen (z.B. Ahorn, Acer spec.) und sehr kleinen und leichten Samen (z.B. Sandbirke, Betula pendula) sowie der Zusatzkomponenten wie Düngestoffe, Bodenverbesserungsmittel, Mulch, Kleber etc. ist nur per Nassansaat möglich (Abb. 1). Große, schwere Samen wie Nussfrüchte (z.B. Eicheln, Haselnüsse) können aus technischen Gründen nicht per Nassansaat ausgebracht werden; beim Auftreffen auf steile Böschungsflächen würden sie außerdem durch die Schwerkraft zum Böschungsfuß hinabrollen. Sollen diese Arten dennoch ausgesät werden, empfiehlt sich das manuelle Stecken der Samen in bis zu 5cm Tiefe, was zugleich die Keimrate deutlich erhöht. In der Natur wird das Stecken der Samen von Vorräten sammelnden Tieren wie Eichelhäher und Eichhörnchen besorgt.

4.2 Biotoptypengerechte Zielvegetation

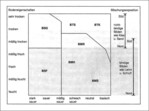

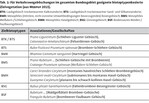

Bei der Auswahl der Saatgutmischung sollte die biotoptypenbasierte Zielvegetation (das Zielbiotop) definiert sein, der sich dann die geeigneten Gehölzgesellschaften zuordnen lassen. Auf diese Weise können die Standortansprüche jeder in Betracht kommenden Art hinsichtlich des Feuchtigkeits- und Nährstoffbedarfs sowie des Boden-pH, aber auch der klimatischen und mikroklimatischen Aspekte berücksichtigt werden. Auch Wuchshöhe und Wurzelsystem sollten beachtet werden (vgl. Artenliste; Download unter http://www.nul-online.de » Service » Download). Neben der naturräumlichen Einordnung, dem bodenbildenden Ausgangsgestein und dem Feuchteregime muss auch die Höhenlage einbezogen werden. So sollte z.B. die Fichte (Picea abies) nur in höheren, rauen Gebirgslagen ab 800 bis 900 m üb. NN ausgesät werden. Bodenart (Korngrößenverteilung), pH-Wert, Neigung und Exposition nehmen in besonderem Maße Einfluss auf die Entwicklung der Vegetation und müssen daher unbedingt in die Standortbewertung einfließen (Abb. 2 und Tab. 1). So stellen sich auf bodensauren Böschungen entweder das Ginstergebüsch (sonnig, trocken-warm) oder das Faulbaumgebüsch (frisch, schattig) ein. Auf schwach sauren bis alkalischen Böschungen mit durchlässigem Substrat und sonnig-warmer Lage (ideal ist eine südliche Exponierung in Verbindung mit einem strahlungsgünstigen Neigungswinkel von 20 bis 30°) entwickeln sich wärmeliebende Gebüsche. Bei besserer Wasserversorgung (z.B. höherer bindiger Anteil) resultuiert oft schon in Südlage ein mesophiles Gebüsch (Werpup 2013).

Für schwach saure bis alkalische Standorte mit der Zielvegetation „Laubgebüsch trockenwarmer Standorte“ und „mesophiles Gebüsch“ empfiehlt Werpup eine Grundsaatmischung aus Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Rosa canina und Sorbus aucuparia. Für die Zielvegetation „bodensaures Laubgebüsch“ würde sich die Grundsaatmischung aus Rosa canina und Sorbus aucuparia zusammensetzen (Abb. 3). Je nach Ausprägung des Standortes (Bodenart, Exposition und Neigung) wird die Saatmischung mit möglichst vielen geeigneten Arten des jeweiligen Zielbiotoptyps gemäß Artenliste (Download unter http://www.nul-online.de » Service » Download). und Tab. 1 vervollständigt (Werpup 2013). Eine biotoptypengerechte Zielvegetation besitzt die bestmögliche Standorteignung und damit die besten Chancen auf eine naturnahe Entwicklung mit optimalen technisch-ingenieurbiologischen, ästhetischen und ökologischen Eigenschaften. Hinsichtlich der Zielvegetation durch Gehölzansaaten ist natürlich zu beachten, dass diese im Rahmen natürlicher Abläufe gewöhnlich über mehrere Sukzessionsstadien erreicht wird, die mehr oder weniger lange Zeiträume in Anspruch nehmen.

Wachsen in unmittelbarer Umgebung der Ansaatfläche bereits Gehölze, die einen natürlichen Samenanflug erwarten lassen, kann in der Saatgutmischung auf diese Arten ggf. verzichtet werden. Der Einsatz nicht gebietsheimischer oder fremdländischer Arten ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) untersagt und wird die Entwicklung einer biotoptypengerechten Zielvegetation in den meisten Fällen unterbinden (Werpup 2013). Unbedingt abgesehen werden sollte daher von der Aussaat von Zuchtformen, Ziergehölzen und Neophyten oder anderen nicht heimischen Arten. Hierzu gehören z.B. die Robinie (Robinia pseudoacacia) und die Späte Traubenkirsche (Prunus serotina) aus Nordamerika oder der Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii) aus Ostasien. Leider ist die Verfügbarkeit von Gehölz-Regiosaatgut noch sehr eingeschränkt. Ob die Reduzierung von deutschlandweit 22 Herkunftsregionen auf nur sechs Herkunftsgebiete nach BMU im Hinblick auf die Erhaltung der Biodiversität zu begrüßen ist, ist diskussionswürdig (BMU 2012); allerdings ist dies selbstverständlich besser als die Verwendung undefinierter oder fremder Herkünfte.

4.3 Aufwandmengen

Die Aufwandmenge des Gehölzsaatguts ist vom Tausendkorngewicht (TKG) der einzelnen Arten (vgl. Artenliste; Download unter http://www.nul-online.de » Service » Download), von der Mischungszusammensetzung und vom Standort abhängig (Brückner 2000). Um einen optimalen Erfolg zu erzielen, sollte die Saatmischung artenreich sein (möglichst ≥20 Arten) und eine größere Standortamplitude umfassen. Auf südlich exponierten Böschungen mit extremen Strahlungsbedingungen, auf denen mit einer höheren Artenausfallquote zu rechnen ist, sollten die Gehölzmischungen zwecks Kompensation besonders artenreich sein. Solche Mischungen aus Samen unterschiedlichster TKG werden erfahrungsgemäß mit Aufwandmengen von 8 bis 15g/m2 kalkuliert (10 bis 12g/m2 nach Brückner 2000, 250 bis 750 Samen je m2 nach Schlierer 1984 und Neef 1976, 500 bis 700 Samen gemäß DIN 18918 in Deutsches Institut für Normung 2003).

4.4. Ansaattermin

Der beste und naturnahe Zeitpunkt für Gehölzansaaten fällt gewöhnlich mit der natürlichen Samenreife zusammen. Die meisten Gehölzsamen reifen im Spätsommer und Herbst heran, so dass der Zeitraum zwischen September/Oktober und November als der günstigste betrachtet werden kann. Unter Berücksichtigung des Zeitbedarfs für Ernte und Aufbereitung der Saat sind viele Arten der aktuellen Ernte ab Oktober/November verfügbar; damit fällt der günstigste Ansaatzeitraum meist in den Voll- und Spätherbst. Hinsichtlich der Überwindung der natürlichen Keimhemmung (Dormanzen) ist eine Ansaat zu Beginn der kalten Jahreszeit ohnehin zu favorisieren (siehe Abschnitt 5). Ansaaten zwischen Mai und August sind aufgrund der zu erwartenden Hitze- und Trockenperioden nicht zu empfehlen. Bei Frühjahrsansaaten keimt das Saatgut häufig erst im darauffolgenden Jahr oder später (Bärtels 1989).

5 Auflauf- und Entwicklungszeiten von Gehölzansaaten

Die meisten Gehölzsamen keimen frühestens nach dem ersten Winter, da sie nach der Reife einer Keimruhe (Dormanz) unterliegen. Diese natürliche Keimhemmung wird durch äußere Einwirkungen wie z.B. Frost, Nässe, Bodenorganismen oder durch mechanische Beanspruchung der Samenschale überwunden (Stratifikation). Eine sekundäre Keimruhe kann durch Hitze und Trockenheit nach dem Winter eintreten, was zu einer weiteren Verzögerung der Keimung führt und durch eine erneute Stratifikation überwunden werden muss. Die Keimruhe ist für das Überleben der Saat von großer Bedeutung, da hierdurch die Keimung nach der Samenreife im Herbst und damit eine Schädigung durch den bevorstehenden Winter oder durch Hitze- und Dürreperioden verhindert wird (Mac Carthaigh & Spethmann 2000).

Der Keimruhe ausgesäter Gehölzsamen liegen folgende Eigenschaften der Saat zugrunde:

morphologisch durch Frucht oder Samenschale: Hartschaligkeit (z.B. bei Rosa, Malus, Fraxinus). Die Schale der Samen ist für Wasser und Gas undurchlässig, was das Auflaufen der Saat verhindert. Die durch Hartschaligkeit hervorgerufene Keimhemmung wird durch Frost-/Tauwechsel (Winterhalbjahr), Bodenorganismen, Verdauungssäfte in Tiermägen oder die Reibung mit Bodenpartikeln und Steinen abgebaut.

biochemisch durch Frucht oder Samenschale: keimhemmende Stoffe (z.B. bei Rosa, Acer, Carpinus, Tilia, Fraxinus). Die Frucht- oder Samenschale kann verschiedene chemische Substanzen (Blastocoline) enthalten, welche die Keimung hemmen. Die mit keimhemmenden Substanzen versehene Fruchtschale wird von Tieren gefressen oder mikrobiell abgebaut.

morphologisch durch den Embryo: nicht abgeschlossene Nachreife (unterentwickelter Embryo, z.B. bei einigen Fraxinus-Arten, Ilex, Ericaceae). Die Nachreife erfolgt durch höhere Temperaturen.

physiologisch durch den Embryo: hormonell bedingte Embryoruhe (z.B. bei Fraxinus, Acer pseudoplatanus). Die Keimhemmung erfolgt etwa durch ungünstige Hormonverhältnisse (Gibberellin-Cytokinin-Verhältnis) und wird durch geeignete feuchtkalte Bedingungen (Winterhalbjahr) abgebaut.

sekundäre Keimruhe: Diese Form der Keimruhe tritt meist durch hohe Temperaturen im Sommerhalbjahr ein und dient als Schutz vor extremen Bedingungen wie Trockenheit und Hitze. Erst durch eine erneute Stratifikation wird die sekundäre Keimruhe überwunden (Bärtels 1989; Mac Carthaigh & Spethmann 2000).

Beim Saatgut mancher Gattungen bzw. Arten (z.B. Cornus, Crataegus, Fraxinus, Rosa) liegt eine Kombination mehrerer Formen der Keimruhe vor, weshalb diverse biologische Sperren abgebaut werden, bevor die Keimung einsetzen kann (Bärtels 1989). Bei Gehölzansaaten ist somit in der Regel mit Mindestauflaufzeiten von mehreren Monaten zu rechnen. Die sekundäre Keimruhe kann dazu führen, dass die Keimung – je nach Individuum, Art, Witterung und Standort – auch einen deutlich längeren Zeitraum bis zu einigen Jahren beansprucht (DIN Deutsches Institut für Normung 2003, Hacker & Johannsen 2012). Bei manchen Arten keimt ein Teil der Saat im ersten, ein weiterer Teil im zweiten Jahr oder erst in den folgenden Jahren (Mac Carthaigh & Spethmann 2000). In jedem Falle sorgen standörtliche Freilandbedingungen wie Kälte, Feuchtigkeit und Bodenorganismen für eine natürliche Stratifikation des ausgebrachten Saatguts. Gehölzsaatgut bleibt je nach Art meist mindestens ein bis mehrere Jahre keimfähig. Eine Übersicht mit Angaben zur Brechung der Keimruhe bzw. Stratifikation für eine Reihe von Gehölzarten findet sich in Rohde (1985) und Internationale Vereinigung für Saatgutprüfung (1993).

Aufgrund der z.T. langen Keimruhe nimmt die Vegetationsentwicklung auf Gehölzansaatflächen relativ viel Zeit in Anspruch. Bestandsaufnahmen im Rahmen einer Dissertation auf von der Firma Bender begrünten Flächen zeigen, dass drei Jahre nach der Gehölzansaat noch keine abschließende Beurteilung der Vegetationsbestände möglich ist, da sich diese noch in der sukzessiven Anfangsphase befinden. Auf einigen Abschnitten sind jedoch bereits eindeutig Entwicklungstendenzen in Richtung Zielvegetation erkennbar (Werpup 2013).

Vielfach diskutiert worden ist die Frage nach dem Einsatz von künstlich stratifiziertem Gehölzsaatgut zur Beschleunigung der Auflauffristen. Schon die stark eingeschränkte Lagerfähigkeit von vorstratifiziertem Saatgut und die damit verbundenen Probleme hinsichtlich der Projektplanung und terminierung stellen dessen Verwendung grundsätzlich in Frage. Bei Gehölzansaaten im Herbst und Frühwinter erfolgt ohnehin eine natürliche Stratifizierung durch die Witterungseinflüsse am Standort. Werpup empfiehlt lediglich bei Frühjahrsansaaten ggf. die Verwendung von kurzfristig stratifiziertem Saatgut, um ein möglicherweise verlustreiches Überliegen zu vermeiden (Werpup 2012). Aber auch hier sind Verluste durch trockene Witterungsperioden nach der Keimung durchaus üblich. Nicht stratifiziertes Saatgut dagegen kann sein Keimverhalten perfekt an die Umweltbedingungen anpassen, was die Überlebenschancen erhöht. Insgesamt erscheint der Nutzen des Einsatzes von stratifiziertem Saatgut daher eher fraglich.

Die durch längere Keimfristen anfänglich langsame Entwicklung von Gehölzansaaten wird durch die in Abschnitt 2 aufgezählten Vorteile gegenüber Pflanzungen gewöhnlich überkompensiert. Vor allem der nicht vorhandene Verpflanzungsschock und die damit verbundene geringe Ausfallrate führen zu einem robusten und standortangepassten Gehölzbewuchs (Hacker & Johannsen 2012, Neef 1976). Dies wird durch aktuelle Untersuchungen eines Extremstandorts bestätigt, auf dem die Exemplare der Ansaat in ihrer Entwicklung diejenigen der gleichaltrigen Anpflanzung teilweise überholten (Baumgarte et al. 2012).

6 Pflege

Gehölzansaatflächen bedürfen keiner oder nur geringfügiger Pflege. Sollte Spontanbewuchs trotz der Rohbodensituation zu einer ernsthaften Konkurrenz werden, kann dieser behutsam beseitigt werden. Eine Mahd sollte zum Schutz aufkommender Junggehölze tunlichst unterbleiben! In seltenen Fällen kann auf extrem armen Standorten eine Nachdüngung sinnvoll sein. Auslichtungsmaßnahmen sind zunächst meist nicht erforderlich, da Pioniergehölze nach einigen Jahren von konkurrenzstärkeren Arten verdrängt werden. Die stärksten Individuen setzen sich am Ende durch. Zur Förderung bestimmter Zielarten kann eine selektive Auslichtung unter Umständen sinnvoll sein. Bäume erster Ordnung, die zu nah an der Verkehrstrasse stehen oder die Böschungssicherheit gefährden, sollten rechtzeitig entfernt werden. In Abständen von mindestens einer Dekade können Gebüsche abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden. Generell ist der Pflegeaufwand von Gehölzansaatflächen vergleichsweise gering (Werpup 2013).

7 Kosten

Die für eine erfolgreiche Gehölzansaat anzusetzenden Kosten sind in erster Linie von der Flächengröße sowie von der einzusetzenden Begrünungsrezeptur und damit vom jeweiligen Naturraum und Standort abhängig. Darüber hinaus sind die Saatgutpreise durch ernte- und produktionsbedingte Schwankungen geprägt. Seriöse pauschale Angaben zu entstehenden Kosten sind daher kaum möglich. In jedem Falle liegen schon die Kosten für eine vergleichbare Bepflanzung mit ein- oder zweimal verschulten Gehölzen höher als bei einer Gehölzansaat (Brückner 2000, Schlierer 1984). Die Kosten für eine Bepflanzung größerer Böschungsflächen (ab ca. 1 ha) mit preiswerter Forstware betragen mindestens etwa 1,50 bis 2,–€/m2 ohne Düngung, Pflanzlochverbesserung und sonstige vorbereitende Arbeiten. Damit sind die Mindestpflanzkosten in jedem Fall höher als vergleichbare Gehölzansaaten, bei denen überdies Düngung und Bodenverbesserung im Preis inbegriffen sind. Kosten für Oberbodenandeckungen entfallen vollständig. Hinzu kommen bei Pflanzungen anfallende Ausgaben für den Ersatz von Ausfällen und für die Pflege (Fertigstellung, Entwicklung und Unterhalt) über mehrere Jahre. Naturnahe Gehölzansaaten sind dagegen wenig pflegebedürftig und somit kostengünstig hinsichtlich der Unterhaltung (Werpup 2013). Der Lichtraum an Verkehrsflächen muss jedoch auch in mittels Ansaat etablierten Gehölzbeständen vor allem von hochwüchsigen Arten frei gehalten werden. Besonders kostengünstig sind daher Ansaaten, bei denen auf großwüchsige Arten zugunsten kleinerer Sträucher verzichtet wird (Laubgebüsch). Da Gehölzansaaten – wie oben beschrieben – vorwiegend auf vergleichsweise extremen Rohbodenstandorten sinnvoll sind, auf denen das Wachstum naturgemäß begrenzt ist und relativ langsam abläuft, sind die Kosten für den Pflegeaufwand insgesamt überschaubar.

Literatur

Baumgarte, L., Kaps, F., Hanewinkel, M., Schetelig, A., Seiffert, A., Seiler, L. M., Thelen, N., Zielfeld, D. (2012): Entwicklung von Gehölz-Wurzelsystemen und Eignung von Sicherungsbauweisen auf einem anthropogenen Extremstandort. Gesellschaft für Ingenieurbiologie e. V., Mitt. 37, 36-41.

Bärtels, A. (1989): Gehölzvermehrung. Ulmer, Stuttgart, 3. Aufl.

Bender GmbH & Co. KG (seit 2005, ständig aktualisiert): Informationen und Planungshilfe für Landschaftsarchitekten, Ingenieurbüros und Behörden. http://www.bender-rekultivierungen.de.

Bloemer, S. (1996): Hausmüllkomposte und thermisch gereinigte Böden zur Rekultivierung einer Bergehalde. Wasser und Boden 3/1996, 54-58.

– (2000): Böschungssicherung durch Extremflächenbegrünung: Hydraulische Nassansaat an der ICE-Neubaustrecke Köln-Rhein/Main. Jahrb. 9 Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V., 393-406.

– (2002): Oberbodenandeckungen auf Böschungen: Immer problematisch. GaLaBau 11+12, 48-50.

– (2003a): Erosionsschutz und Begrünung von Böschungen im Verkehrswegebau: Optimierung durch Rohbodenbegrünung statt Oberbodenandeckung. Straßenverkehrstechnik 2, 90-95.

– (2003b): Zum Problem korrekturbedürftiger Ausschreibungstexte am Beispiel ingenieurbiologischer Sicherungen und Begrünungen durch Nassansaaten nach DIN 18918. Neue Landschaft 1/2003, 45-52.

– (2008): Ingenieurbiologie und Klimawandel – worauf sich Planer und Unternehmen einstellen müssen. Neue Landschaft 8/2008, 46-53.

– (2012): Technogene Bodensubstrate als Basis für ingenieurbiologische Begrünungen. Gesellschaft für Ingenieurbiologie e. V., Mitt. 38, 2-20.

BMU (2012): Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Brückner, K. (2000): Gehölzansaaten auf Autobahnböschungen in Baden-Württemberg. Ingenieurbiologie – Sicherung an Verkehrswegeböschungen. Jahrb. 9 Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V., 379-391.

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2005): Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau (ZTVLa – StB 05).

DIN Deutsches Institut für Normung (Hrsg., 2003): Landschaftsbauarbeiten VOB/StLB/STLK, DIN-Taschenbuch Nr. 81, 6. Aufl., Beuth, Berlin.

Ellenberg, H., Weber, H.E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W., Paulissen, D.: (1991): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta geobotanica XVIII, Goltze, Göttingen.

Feldmann, F. (1998): Symbiontentechnologie in der Praxis. Arbusculäre Mykorrhiza im Gartenbau. Thalacker, Braunschweig.

Feldmann, F., Kapulnik, Y., Baar, J. (Eds., 2008): Mycorrhiza Works. Proceedings of the International Symposium “Mycorrhiza for Plant Vitality” and the Joint Meeting of Working Groups 1-4 of COST Action 870, 03-05 October 2007, Hannover, Germany. DPG Selbstverlag, Braunschweig.

floraweb.de: Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. http://www.floraweb.de.

Hacker, E., Johannsen, R. (2012): Ingenieurbiologie. UTB, Ulmer, Stuttgart.

Internationale Vereinigung für Saatgutprüfung (1993): Internationale Vorschriften für die Prüfung von Saatgut. Seed Sci & Technol. 21, Suppl. 2, Zürich.

Kausch, E. (2011): Gehölzansaaten – Alternative für standortangepasste Vegetationsentwicklung auf Rohbodenstandorten? Gesellschaft für Ingenieurbiologie e. V., Mitt. 35, 2-15.

Kirmer, A., Tischew, S. (Hrsg., 2006): Handbuch naturnahe Begrünung von Rohböden. Teubner, Wiesbaden.

Mac Carthaigh, D., Spethmann, W. (Hrsg., 2000): Krüssmanns Gehölzvermehrung. Parey, Berlin, Wien.

Neef, G. (1976): Gehölzansaat auf Rohböschungen. Neue Landschaft 9/1976, 520-526.

Oberdorfer, E. (1990): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart.

Rauh, W., Senghas, K. (1988): Schmeil Fitschen – Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten. Quelle & Meyer, Heidelberg, Wiesbaden.

Rebmann, E. (1984): Begrünungen von Böschungen mit Gehölzen und Gehölzsaaten. Z. f. Vegetationstechnik 7, 34-37.

Rohde, J. (1985): Saatgut und Keimung von Bäumen und Sträuchern – Hinweise zur Ernte, Qualität, Lagerung, Behandlung und Aussaat. Jahrb. 2 Gesellschaft für Ingenieurbiologie, 287-318.

Schlierer, A. (1984): Straßenbegrünung: Möglichkeiten und Grenzen der Gehölzansaat. Taspo 6/1984, 14-17.

Spekat, A., Enke, W., Kreienkamp, F. (2007): Neuentwicklung von regional hoch aufgelösten Wetterlagen für Deutschland und Bereitstellung regionaler Klimaszenarios auf der Basis von globalen Klimasimulationen mit dem Regionalisierungsmodell WETTREG auf der Basis von globalen Klimasimulationen mit ECHAM5/MPI-OM T63L31 2010 bis 2100 für die SRES-Szenarios B1, A1B und A2. Umweltbundesamt, Hrsg., 112 S. + 28 S. Anhang.

Stalljann, E. (1994): The suitability of Terravest K soil stabilizers for combating various erosion problems. Conference of the International Erosion Control Association, Reno, Nevada, USA.

– (1999): Frisol – a successful grassing system for mining areas. International mining and environment challenge, 12.-16. July 1999, Lima, Peru.

– (2000): Die Nassansaat als ingenieurbiologische Maßnahme im Straßenbau. Jahrb. 9 Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V., 57-98.

Vollrath, B. (2004): Autochthonie im Praxistest – für Gehölzpflanzungen der bessere Weg? Veitshöchheimer Ber. 1 (73), 55-63.

Werpup, A. (2013): Biotoptypenbasierte Gehölzansaaten – eine Begrünungsmethode zur ingenieurbiologischen Sicherung von oberbodenlosen Verkehrswegeböschungen. Umwelt und Raum 6, Schr.-R. Institut für Umweltplanung, Leibniz Universität Hannover.

Zeh, H. (2007): Ingenieurbiologie – Handbuch Bautypen. Vdf Hochschulverlag, Zürich.

Anschrift des Verfassers: Stephan Bloemer, M.A. (Geogr.), Niederlassungsleiter, wissenschaftliche Beratung, Bender GmbH & Co. KG, Niederlassung Düsseldorf, Henkelstraße 282, D-40599 Düsseldorf, E-Mail bloemer@rekultivierungen.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.