Einfluss städtischer Mahdkonzepte auf die Artenvielfalt der Tagfalter

Abstracts

Die universitäre Initiative „Bunte Wiese – für Artenvielfalt auf öffentlichem Grün“ setzt sich für die Förderung der Artenvielfalt auf öffentlichen Grünflächen im Gebiet der Stadt Tübingen (Baden-Württemberg) ein. Ein Hauptanliegen ist die Umstellung des Pflegekonzepts auf eine extensive Mahd. Um den Effekt der Umstellung des Mahdkonzepts auf die Artenvielfalt zu untersuchen, wurde die Diversität von Tagfaltern auf intensiv mit derjenigen auf extensiv gepflegten Grünflächen in der Stadt Tübingen verglichen. Hierzu wurde die Tagfalterfauna von zehn Untersuchungsflächen aufgenommen, die jeweils zweigeteilt und zur einen Hälfte alle drei Wochen und zur anderen Hälfte nur einmal im Untersuchungszeitraum gemäht wurden.

Insgesamt wurden 31 Arten aus sechs Familien nachgewiesen. Das Ergebnis zeigt erwartungsgemäß eine höhere Artenzahl und -diversität auf den extensiv gepflegten Flächen. Zudem konnte ein Zusammenhang zwischen der Anzahl an dicotylen (zweikeimblättrigen) Pflanzenarten und der Artenvielfalt von Tagfaltern festgestellt werden.

Die Ergebnisse dienen der Initiative als Argumentationsgrundlage, um in der Öffentlichkeit den Erfolg der Extensivierung der Mahd bezüglich der Förderung der Artenvielfalt in der Stadt aufzuzeigen.

Influence of Urban Mowing Concepts on the Diversity of Butterflies – Investigations on public green space in the city of Tübingen

The University initiative ”colourful meadows – improving species diversity on public green areas“ campaigns for the enhancement of species diversity on public green space in the city of Tübingen in Baden-Württemberg. One of its major aims is the reduction of the mowing frequency. In order to investigate the effects of an adjustment of the mowing regime on species diversity the study compared the number of diurnal butterfly species on intensely managed areas in the city of Tübingen to extensively managed sites, mapping the fauna of diurnal butterflies on 10 study sites. All sites were divided into two subareas with different mowing regimes. One half of each site was mown every three weeks whilst the other half was only mown once during the duration of the study. In total, 31 species belonging to six different families were observed.

The results showed an increased diversity of butterfly species on the extensively managed sites. Furthermore, a correlation was found between the number of dicotyledonous plant species and the number of diurnal butterfly species observed. These results support the initiative’s assumption that the change to an extensive mowing programme for the city’s green areas would enhance species diversity.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Der Schutz und die Förderung der biologischen Vielfalt konzentrieren sich meist auf naturbelassenes und unbesiedeltes Gebiet, während städtische Biotope oftmals vernachlässigt werden. In Anbetracht der großen Flächen, die durch Städte geprägt sind, sollte der Natur- und Artenschutz jedoch auch hier ansetzen.

Das größte Potenzial für die Förderung der Artenvielfalt in der Stadt liegt in den öffentlichen Grünanlagen, da diese der Natur noch am ähnlichsten sind (Klausnitzer 1987). Grünflächen in Städten haben wichtige soziale und ökologische Funktionen. Sie dienen als Freizeit- und Erholungsflächen oder auch repräsentativen Zwecken. In ökologischer Hinsicht spielt die Vegetation für die Bodeneigenschaften, das Stadtklima und die Tierwelt eine wichtige Rolle. Zahlreichen Tierarten bieten Grünanlagen als einzige Flächen innerhalb einer Stadt weitgehend natürliche Lebensbedingungen (Sukopp & Wittig 1998).

Die meisten öffentlichen Grünflächen werden jedoch durch häufigen Schnitt sehr kurz gehalten. Dieses scheint zwar aus Kostengründen und zur Nutzung als Freizeitflächen sinnvoll, führt jedoch zu arten- und strukturarmen Pflanzengesellschaften mit stark eingeschränkten Blüh- und Fruchtphasen. Ein- oder zweischürig gemähte Wiesen zeichnen sich durch eine weitaus höhere Anzahl an Pflanzenarten sowie das Vorkommen sämtlicher Entwicklungsstadien bis hin zur Samenreife aus. Besonders hervorzuheben ist hier die damit einhergehende Aufwertung des Lebensraums für zahlreiche Tierarten (Schmidt 2005).

Die Initiative „Bunte Wiese – für Artenvielfalt auf öffentlichem Grün“ wurde im Jahr 2009 von Studierenden und Lehrenden der Universität Tübingen gegründet und setzt sich für die Förderung der Artenvielfalt auf öffentlichen Grünflächen in der Stadt Tübingen ein. Ihr Hauptanliegen ist die Entwicklung eines extensiven Mahdkonzepts für eine Vielzahl ausgewählter Grünflächen. In Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg (Amt Tübingen) sollen Wege gefunden werden, das Pflegekonzept umzusetzen und somit die Artenvielfalt in der Stadt zu fördern. Doch auch die Erhebung wissenschaftlicher Daten als Erfolgsnachweis eines extensivierten Mahdregimes gehört zu den Aufgaben der Initiative. So konnten Ade et al. (2012) und Ruoff (2011) zeigen, dass sich ein extensives Mahdkonzept auf Grünflächen in Tübingen positiv auf die Artenvielfalt von Käfern und Wildbienen auswirkt. Um die begonnene entomofaunistische Bestandsaufnahme der Grünflächen Tübingens fortzusetzen, wurde mit der vorliegenden Arbeit die Auswirkung eines extensiven Pflegeregimes auf die Vielfalt der Tagfalter auf ausgewählten Grünflächen in der Stadt Tübingen untersucht.

Der Einfluss des Mahdregimes von Wiesen auf Tagfalter wurde bereits in einer Vielzahl von Arbeiten analysiert (Boness 1953, Morris 2000, Settele et al. 2004). Auch zur Tagfalterfauna von Städten und urban dominierten Landschaften finden sich einige Studien in der Literatur (Blair & Launer 1997, Hardy & Dennis 1999, Kadlec et al. 2008). Allerdings wird in allen Arbeiten entweder der Aspekt der Mahd oder der Urbanisierung betrachtet. Experimentelle Studien zum Einfluss des Mahdregimes städtischer Grünflächen auf die Tagfalterfauna fehlen. Höttinger (2000, 2004) verglich zwar die Tagfalterdiversität verschiedener Parkanlagen in Wien, untersuchte jedoch nicht explizit den Effekt des Mahdregimes auf die Artenvielfalt der Tagfalter.

Um den Einfluss des Mahdregimes von stark fragmentierten, urbanen Grünflächen auf die Tagfalterfauna zu bearbeiten, wurden mit dieser Arbeit zwei zentrale Hypothesen geprüft:

(1)Die Tagfalterfauna ist auf extensiv gepflegten, städtischen Grünflächen diverser als auf intensiv gepflegten.

(2)Die Anzahl der Tagfalterarten korreliert positiv mit der Anzahl der dicotylen Pflanzenarten auf städtischen Grünflächen.

Darüber hinaus soll diese Arbeit einen Beitrag zur Stadtfaunistik Tübingens leisten.

Inwiefern sich die Tagfalterfauna der Stadt von der des Umlandes unterscheidet, wurde durch einen Vergleich mit außerstädtischen Untersuchungsflächen geprüft. Die Untersuchungen dieser Wiesen sollten zudem abbilden, welches Potenzial an Tagfalterarten im Umland Tübingens vorhanden ist, um nach einer Umstellung des Mahdregimes auch innerstädtische Bereiche besiedeln zu können.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsflächen

Zur Prüfung der Hypothesen wurden die Tagfalterfaunen von zehn Grünflächen der Stadt Tübingen erfasst (vgl. Abb. 1). Bei den Untersuchungsflächen handelt es sich um kaum bis gar nicht beschattete Grünflächen, die durch Mähen gepflegt werden und deren Trittbelastung und Nutzung gering ist. Jede Untersuchungsfläche war in zwei gleich große Teilflächen unterteilt (mindestens 100m² groß), die im Untersuchungsjahr unterschiedlich gemäht wurden. Der eine Teil wurde intensiv (regelmäßiges Mulchen alle drei bis vier Wochen), der andere extensiv gepflegt (frühestens ab Anfang Juli einmal gemulcht bzw. gemäht) (vgl. Abb. 2). Die spezielle Pflege im Untersuchungsjahr wurde mit den zuständigen Gärtnern der Stadtgärtnerei, dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg (Amt Tübingen) oder privaten Gartenbaubetrieben abgesprochen.

Ergänzende Tabellen zu den abiotischen Charakteristika und dem Pflegeregime der Untersuchungsflächen sowie eine Beschreibung der jeweiligen Biotoptypen finden sich online zum Download unter http://www.nul-online.de Service Download.

2.2 Erfassungsmethoden

Um die Tagfalterfauna der Untersuchungsflächen zu erfassen, wurde jede Teilfläche zwischen Mitte April und Anfang August 2011 fünfmal vom selben Beobachter begangen. Die Begehungen fanden in Abständen von etwa drei Wochen, zwischen 10 und 17Uhr und nur zu optimalen Witterungsbedingungen statt (mindestens 18°C, keine oder geringe Bewölkung). Erfasst wurden mit Hilfe von Kescherfängen pro Begehungstermin alle Tagfalter- und Widderchenarten sowie die jeweiligen Individuenzahlen. Die Bestimmung erfolgte direkt auf der Fläche, so dass die Tagfalter unmittelbar wieder freigelassen werden konnten. Zur Determination wurde Settele et al. (2009) verwendet. Sofern eine Art nur durch eine Genitalpräparation von einer anderen Art zu unterscheiden war, wurde diese als Komplex beschrieben und nicht auf Artniveau bestimmt.

Jede Teilfläche wurde so lange in großen Schlingen abgelaufen, bis 20min lang keine neue Art mehr angetroffen wurde (Hermann 1999). Diese Methode gewährleistet, dass der Untersuchungsaufwand dem Artenreichtum einer Fläche angepasst ist und alle Arten erfasst werden können. Es wurden nur Imagines, nicht aber Raupen und Eier erfasst.

2.3 Vergleichsflächen

Neben den zehn innerstädtischen Untersuchungsflächen wurde zusätzlich die Tagfalterfauna von fünf dauerhaft extensiv gepflegten Vergleichsflächen erfasst, die schon seit mehr als vier Jahren zweischürig gemäht werden. Die Erfassung erfolgte genauso wie bei den Untersuchungsflächen. Drei der Flächen liegen innerhalb des Stadtgebiets, zwei sind außerstädtisch.

Die Erfassung der Tagfalterarten auf den zwei Flächen außerhalb der Stadt sollte zeigen, welches Artenpotenzial in der Umgebung vorhanden ist. Dort vorkommende Arten könnten bei einer Verbesserung der Lebensbedingungen künftig auch das Stadtgebiet besiedeln. Die Untersuchung der drei innerstädtischen Vergleichsflächen sollte belegen, welche Artenzahl sich durch eine langjährige extensive Pflege auf städtischen Grünflächen entwickeln kann.

2.4 Statistische Auswertung

In der statistischen Analyse wurden in gepaarten Tests immer die Artenbestände beider Teilflächen einer Untersuchungsfläche verglichen und nicht die Untersuchungsflächen untereinander, damit Einflussgrößen wie Lage, Umgebung, Flächengröße, Exposition und Besonnung vergleichbar blieben. Die Berechnung sämtlicher Indices erfolgte nach Mühlenberg (1993).

Vergleich der Artenzahlen: Für den Vergleich der mittleren Artenzahlen zwischen extensiv und intensiv gepflegten Flächen wurde ein Wilcoxon-Test für gepaarte Stichproben durchgeführt.

Vergleich der Artengemeinschaften: Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Flächen bezüglich des Arteninventars erfolgte über die Berechnung des Sörensen-Quotienten (QS).

Diversitätsindices: Als Diversitätsmaß wurde der Shannon-Index berechnet. Um die Mittelwerte der Indices zwischen den beiden Pflegekategorien auf signifikante Abweichungen zu testen, wurde der Wilcoxon-Test durchgeführt. Die Evenness erwies sich als Diversitätsmaß als ungeeignet, da auf den intensiv gemähten Flächen viele Arten nur in einem einzigen Individuum nachgewiesen wurden, was trotz minimaler Individuenzahl zu zwar hohen, aber wenig aussagekräftigen Evenness-Werten geführt hätte.

Abhängigkeit der Zahl der Tagfalterarten von der Zahl zweikeimblättriger Pflanzenarten: Eine lineare Regressionsanalyse sollte prüfen, ob die Anzahl der erfassten Tagfalterarten von der Anzahl der zweikeimblättrigen Pflanzenarten einer Teilfläche abhängt.

3 Ergebnisse

Auf allen Teil- und Vergleichsflächen wurden 31 Arten aus sechs Familien nachgewiesen (Tab. 1).

Vergleich der Artenzahlen

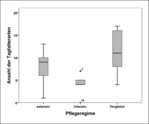

Bei ausnahmslos allen Untersuchungsflächen sind die Artenzahlen der extensiv gepflegten Teilflächen signifikant höher als die der intensiv gepflegten (Wilcoxon-Test: N=10; p<0,01) (Abb. 3).

Diversitätsindices

Der Mittelwert der Sörensen-Quotienten der zehn Untersuchungsflächen von 51,7 % zeigt, dass die Artengemeinschaften der Tagfalter auf den extensiv gepflegten Teilflächen deutlich von denen der intensiv gepflegten abweichen.

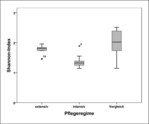

Der Shannon-Index, welcher gleichzeitig die Artenzahl und die Individuenverteilung berücksichtigt, war bei den extensiv gepflegten Teilflächen signifikant höher als bei den intensiv gepflegten (Wilcoxon-Test: N=9; p <0,05; Abb. 4). Demnach sind die extensiv gepflegten Flächen diverser.

Abhängigkeit der Zahl der Tagfalterarten von der Anzahl dicotyler Pflanzenarten

Die lineare Regressionsanalyse ergab eine stark signifikante Abhängigkeit der Anzahl an Tagfalterarten von der Anzahl der dicotylen Pflanzenarten (Abb. 5). Das Bestimmtheitsmaß von 44 % zeigt, dass mit der Zahl der dicotylen Pflanzenarten ein wesentlicher Faktor erfasst wurde, welcher die Tagfalterartenzahl beeinflusst.

Insgesamt konnten somit beide Hypothesen bestätigt werden, indem (1)die extensiv gepflegten, städtischen Grünflächen in Bezug auf die Vielfalt der Tagfalter signifikant diverser sind als die intensiv gepflegten und (2)die Anzahl der Tagfalterarten von der Anzahl der dicotylen Pflanzenarten abhängt.

Vergleich der Untersuchungsflächen mit den dauerhaft extensiv gepflegten Vergleichsflächen

Einige Arten kamen ausschließlich auf den schon länger extensiv gepflegten Vergleichsflächen vor (Tab. 1). Kaisermantel (Argynnis paphia), Weißklee-/Hufeisenklee-Gelbling (Colias hyale/C. alfacariensis), Kronwicken-Dickkopffalter (Erynnis tages) und Kleines Fünffleck-Widderchen (Zygaena viciae) sind nur auf Vergleichsflächen vertreten. Der Weißklee-/Hufeisenklee-Gelbling, Kronwicken-Dickkopffalter und das Kleine Fünffleck-Widderchen kommen sogar nur auf Flächen außerhalb der Stadt vor. Auf den innerstädtischen Vergleichsflächen konnten sie nicht nachgewiesen werden.

Der Vergleich von innerstädtisch extensiv gepflegten Untersuchungsflächen mit den Vergleichsflächen zeigt, dass die innerstädtischen Untersuchungsflächen (25 Arten) in der Summe fast genauso viele Arten aufwiesen wie die Vergleichsflächen (26 Arten). Der Sörensen-Quotient von 78,4 % belegt hier eine deutlich stärkere Ähnlichkeit der Artengemeinschaften als zwischen den extensiv und intensiv gemähten Flächen.

Deutlich ist auch der Unterschied der Artenanzahl und -zusammensetzung beim Vergleich der intensiv gepflegten Untersuchungsflächen mit den Vergleichsflächen. Die intensiv gepflegten Flächen weisen mit 14 Arten nur etwa halb so viele Arten auf wie die Vergleichsflächen mit 26 Arten. Die Artengemeinschaften weichen mit einem Sörensen-Quotient von 65 % deutlich voneinander ab.

Die Ähnlichkeit der Tagfalterfauna der extensiv gepflegten Untersuchungsflächen und der Vergleichsflächen zeigt, dass extensiv gepflegte Grünflächen durchaus von Tagfaltern des Umlandes besiedelt werden, so dass insbesondere für Mittelstädte wie Tübingen, die in eine extensiv bewirtschaftete Kulturlandschaft eingebettet sind, ein hohes Wiederbesiedlungspotenzial besteht.

4 Diskussion und Handlungsempfehlungen

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass es naturschutzfachlich sinnvoll ist, das Mahdkonzept ausgewählter städtischer Grünflächen zu extensivieren, um die Artenvielfalt auch im Stadtgebiet zu erhöhen. So wird die Artenvielfalt zum einen direkt durch die Reduktion des Eingriffes geschützt, da der Mahdvorgang immer den Tod vieler Individuen zur Folge hat (Fluri et al. 2000). Außerdem fördert ein extensives Mahdkonzept die Vielfalt der (dicotylen) Pflanzenarten (Briemle 2004, Rusterholz 2003) und aufgrund der nachgewiesenen Regression damit auch die der Tagfalterarten.

Städtische Grünflächen sollten allerdings nicht nur als Nahrungs-, sondern auch als Reproduktionshabitat zur Verfügung stehen, um die städtische Artenvielfalt zu erhöhen. Da neben der Verfügbarkeit an geeigneten Raupennahrungspflanzen noch viele andere Faktoren die Eignung einer Wiese als Larvalhabitat bestimmen, kann ohne die Erfassung von Präimaginalstadien keine Aussage darüber getroffen werden, welche Arten auf den einzelnen Untersuchungsflächen erfolgreich reproduzieren. So konnte mit dieser Arbeit zwar gezeigt werden, dass sich ein extensives Mahdregime positiv auf die Vielfalt der beobachteten Tagfalter auswirkt. Jedoch sollten künftige Studien nachzuweisen versuchen, inwiefern sich die extensiv gepflegten Grünflächen als Reproduktionshabitat und somit für den langfristigen Erhalt der Populationen eignen.

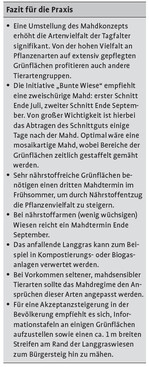

Für die Förderung der Pflanzen- und Insektenvielfalt auf Grünflächen sind besonders der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Mahd ausschlaggebend (Höttinger 2004). Ähnlich wie das monatliche Mähen kann sich auch eine ausbleibende oder einjährige Mahd negativ auf die Artenvielfalt auswirken. Ein einschüriges Mahdregime bewirkt auf nährstoffreichen Standorten oft eine Vergrasung der Wiese und eine Entwicklung zu artenarmen Dominanzbeständen (Höttinger 2000). Dieses ist der Artenvielfalt der Tagfalter sowie vieler anderer Tierarten nicht zuträglich und verlangt daher nach einem zwei- oder dreischürigen Mahdkonzept (Höttinger 2000). Zusätzliches Abtragen des Schnittguts sorgt für den notwendigen Nährstoffentzug und fördert die Arten- und Blütenvielfalt (Schreiber 2009). Optimal wäre eine Mosaikmahd, wobei Teilbereiche gestaffelt gemäht oder Randstreifen stehen gelassen werden, die Tieren als Zufluchtsort und Winterlager dienen (Huemer & Tarmann 2001).

Die Initiative „Bunte Wiese“ empfiehlt daher eine mosaikartige, zweischürige Mahd mit einem ersten Schnitt Ende Juli und einem zweiten Ende September (Unterweger et al. 2013). Je nach Wüchsigkeit, Lage und Nutzung der Fläche empfiehlt sich in den ersten Jahren der Umstellung eine dritte Mahd im Frühjahr, um besonders auf nährstoffreichen Wiesen einer Vergrasung oder Eutrophierung vorzubeugen (Höttinger 2004). Nach jeder Mahd sollte das Schnittgut nach kurzer Versamungszeit von der Fläche entfernt werden. Ein ähnliches extensives Mahdregime städtischer Grünflächen wurde in der Stadt Karlsruhe bereits erfolgreich umgesetzt (Schmidt 2005).

Für die großflächige Umstellung des Pflegekonzepts im gesamten Stadtgebiet Tübingens ist jedoch auch eine Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema Artenschutz unumgänglich. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit informiert daher die Initiative „Bunte Wiese“ der Universität Tübingen die Bürger über den Schutz der Artenvielfalt in der Stadt.

Durch den konstruktiven Austausch zwischen der Initiative „Bunte Wiese“, den für die Pflege zuständigen Dezernaten der städtischen und landeseigenen Grünflächen sowie Privateigentümern soll mittelfristig ein ökologisch und ökonomisch nachhaltiges Gesamt-Mahdkonzept für die Stadt Tübingen entwickelt werden, welches auch Möglichkeiten einer energetischen Verwertung des anfallenden Langgrases auslotet.

Dank

Für die freundliche Kooperation und Bereitstellung der Grünflächen bedanken wir uns bei Uwe Behrendt von der Stadtgärtnerei Tübingen, Rainer Boeß vom Landesbetrieb für Vermögen und Bau Baden-Württemberg und Brigitte Fiebig vom Botanischen Garten der Universität Tübingen. Ein großer Dank geht auch an Dipl.-Agr.-Ing. Gabriel Hermann für die fachliche Beratung.

Literatur

Ade, J., Wolf-Schwenninger, K., Betz, O. (2012): Auswirkungen der Wiesenmahd auf verschiedene Käferarten ausgewählter städtischer Grünflächen Tübingens. Jahresh. Ges. Naturkunde in Württ. 168, 199-216.

Blair, R., Launer, A. (1997): Butterfly diversity and human land use: Species assemblages along an urban grandient. Biol. Conserv. 80, 113-125.

Boness, M. (1953): Die Fauna der Wiesen unter besonderer Berücksichtigung der Mahd (Ein Beitrag zur Agrarökologie). Z. Morph. Ökol. Tiere 42, 225-277.

Briemle, G. (2004): Landschaftsökologisch sinnvolle Mindestpflege von artenreichem Grünland und dessen erfolgsorientierte Bewertung. In: Reiter, K., Schmidt, A., Stratmann, U., Bearb., „... Grünlandnutzung nicht vor dem 15. Juni ...“ – Sinn und Unsinn von behördlich verordneten Fixterminen in der Landwirtschaft. BfN-Skripten 124, 33-56.

Fluri, P., Frick, R., Jaun, A. (2000): Bienenverlust beim Mähen mit Rotationsmähwerken. Schweizerisches Zentrum für Bienenforschung, Mitt. 39.

Hardy, P., Dennis, R. (1999): The impact of urban development on butterflies within a city region. Biodiversity & Conservation 8, 1261-1279.

Hermann, G. (1999): Methoden der qualitativen Erfassung von Tagfaltern In: Settele, J., Feldmann, R., Reinhardt, R., Hrsg., Die Tagfalter Deutschlands – ein Handbuch für Freilandökologen, Umweltplaner und Naturschützer, Ulmer, Stuttgart.

Höttinger, H. (2000): Tagfalter in Wiener Parkanlagen – Förderungsmöglichkeiten durch naturnahe Anlage, Gestaltung und Pflege. Unveröff. Studie im Auftrag des Magistrates der Stadt Wien, Magistratsabt. 22 (Umweltschutz), Wien.

– (2004): Grundlagen zum Schutz von Tagschmetterlingen in Städten. Oedippus 22, 1-48.

Huemer, P., Tarmann, G. (2001): Artenvielfalt und Bewirtschaftungsintensität: Problemanalyse am Beispiel der Schmetterlinge auf Wiesen und Weiden Südtirols. Gredleriana (1), 331-418.

Kadlec, T., Benes, J., Jarosik, V., Konvicka, M. (2008): Revisiting urban refuges: changes of butterfly and burnet fauna in Prague reserves over three decades. Landscape and Urban Planning 85, 1-11.

Klausnitzer, B. (1978): Ökologie der Großstadtfauna. Gustav Fischer, Jena.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Hrsg., 2009): Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. Karlsruhe.

Morris, M.G. (2000): The effects of structure and its dynamics on the ecology and conservation of arthropods in British grasslands. Biol. Conserv. 95, 129-142.

Mühlenberg, M. (1993): Freilandökologie. 3.Aufl. UTB, Quelle & Meyer, Heidelberg/Wiesbaden.

Rothmaler, W. (1991): Exkursionsflora von Deutschland – Band 3: Atlas der Gefäßpflanzen. Volk und Wissen, Berlin.

Ruoff, L. (2011): Auswirkungen der Wiesenmahd auf die Wildbienenfauna öffentlicher Grünflächen in Tübingen. Unveröff. Dipl.-Arb., Evolutionsbiologie der Invertebraten, Tübingen.

Rusterholz, H.-P. (2003): Die Rolle extensiv gepflegter städtischer Grünflächen zur Erhaltung bedrohter Pflanzenarten: Der St. Johanns-Park in Basel. BAUHINIA 17, 1-10.

Schmeil, O., Fitschen, J. (2006): Flora von Deutschland und angrenzender Länder. 93. Aufl. Quelle & Meyer, Wiebelsheim.

Schmidt, H. (2005): Kommunale Grünflächenpflege. Die Entwicklung eines Pflegemanagements seit den 80er Jahren. Stadt + Grün (3), 18-24.

Schreiber, K.-F. (2009): Die Offenhaltungsversuche des Landes Baden-Württemberg. In: Artenreiches Grünland in der Kulturlandschaft, Verlag Regionalkultur, Heidelberg, 15-36.

Settele, J., Johst, K., Drechsler, M., Wätzold, F. (2004): Zum Einfluss der Mahd auf das Überleben der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge Maculinea nausithous und M. teleius. BfN-Skripten 124, 27-32.

–,Steiner, R., Reinhardt, R., Feldmann, R., Hermann, G. (2009): Schmetterlinge – Die Tagfalter Deutschlands. 2. Aufl. Ulmer, Stuttgart.

Spohn, M., Aichele, D. (2010): Was blüht denn da? Kosmos, Stuttgart.

Sukopp, H., Wittig, R. (Hrsg., 1998): Stadtökologie – ein Fachbuch für Studium und Praxis. 2. Aufl. Gustav Fischer, Stuttgart/Jena.

Unterweger, P., Ade, J., Braun, A., Koltzenburg, M., Kricke, C. (2013): Langfristige Etablierung extensiver Grünflächenpflege in Stadtgebieten. Die Initiative „Bunte Wiese “der Stadt Tübingen. BfN-Skripten 335, 89-94.

Anschriften der Verfasser(innen): Claudia Kricke, Klarastraße 19, D-79106 Freiburg, E-Mail claudia@krickes.de; Dipl.-Biol. Thomas Bamann, Altenhaustraße 2, D-71111 Waldenbuch, E-Mail thomas@bamann-faunistik.de; Prof. Dr. Oliver Betz, Universität Tübingen, Institut für Evolution und Ökologie, Abteilung für Evolutionsbiologie der Invertebraten, Auf der Morgenstelle 28E, D-72076 Tübingen, E-Mail oliver.betz@uni-tuebingen.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.