Konzept für maßnahmenbegleitende naturschutzfachliche Erfolgskontrollen in großen Projektgebieten

Abstracts

Naturschutzfachliche Erfolgskontrollen sollten regulär als zentraler Bestandteil bei der Renaturierung oder der Umsetzung von Managementmaßnahmen in nutzungsabhängigen Lebensräumen konzipiert und umgesetzt werden.

Am Beispiel des Managements von FFH-Lebensraumtypen auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz wird ein Leitfaden für ein prinzipielles Vorgehen maßnahmenbegleitender Erfolgskontrollen in großen Projektgebieten gegeben.

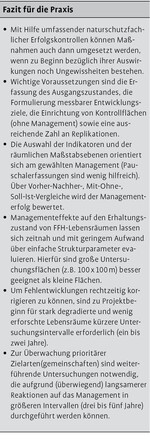

Die Vorgehensweise ist geeignet, bei Fehlentwicklungen oder sehr langsamem Managementerfolg Ursachen aufzuzeigen und das Management rechtzeitig zu korrigieren. Anhand von Vorher-Nachher-, Mit-Ohne- sowie Soll-Ist-Vergleichen für geeignete Indikatoren kann der Erfolg der Maßnahmen fortlaufend bewertet werden. Die Auswahl der Indikatoren sowie der Maßstabsebenen sollte sich an dem gewählten Management orientieren und sicherstellen, dass die Effekte des Managements auch tatsächlich erfasst werden.

Evaluation of Management Schemes in Large-scale Restoration Projects – The example of Natura-2000 habitats on a former military training area in the Oranienbaumer Heide

Monitoring schemes on the success of nature conservation goals should be an integral part of restoration or management measures in habitat types depending on land-use.

Using the example of measures on a former military training area the study provides a guideline which describes a comprehensive success control as a part of the management within large areas,

The results already available demonstrate that a thorough control is suitable to identify reasons for misleading developments or if improvements take place only very slowly. A continuous evaluation of the success of the management requires comparisons before / after, with / without and target / actual conditions. The choice of appropriate indicators and spatial scales should consider the selected management scheme and ensure that management effects are effectively recorded.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Untersuchungsgegenstand

Erfolgskontrollen im Rahmen der Renaturierung oder des Managements von pflege- oder nutzungsabhängigen Lebensräumen werden seit Langem als zentraler Bestandteil von Naturschutzmaßnahmen gefordert (u.a. Blab & Völkl 1994, Bornholdt et al. 2000, Weis 2001). Systematische, maßnahmenbegleitende Erfolgskontrollen stehen aber erst seit wenigen Jahren vor allem bei der Umsetzung der Eingriffsregelung (u. a. Baasch et al. 2008) sowie Naturschutzgroßprojekten des Bundes (Niclas & Scherfose 2005) im Fokus. Bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen dienen Erfolgskontrollen der fortlaufenden Optimierung der eingesetzten Managementmethoden und passen diese kontinuierlich an die durch die Maßnahmen ausgelösten Entwicklungsprozesse in den Lebensräumen an (Abb. 1).

Unbedingte Voraussetzung für eine Bewertung des Erfolgs der Naturschutzmaßnahmen ist die Erfassung des Ausgangszustandes und die Formulierung messbarer Entwicklungsziele. Anhand von Vorher-Nachher-, Mit-Ohne- sowie Soll-Ist-Vergleichen für geeignete Indikatoren kann der Erfolg der Maßnahmen bewertet werden (vgl. auch Elzinga et al. 2001, Niclas & Scherfose 2005).

Leider wird teilweise selbst bei großflächigen und kostenaufwändigen Naturschutzprojekten noch immer eine systematische Erfassung des Ausgangszustandes, eine Ableitung von konkreten Entwicklungszielen und die Auswahl von geeigneten Indikatoren zur Erfolgsbewertung vermisst. Später angesetzte ad-hoc-Kontrollen führen oft zwangsläufig zu nicht zufriedenstellenden Ergebnissen. Sie sind zudem nur bedingt geeignet, Ursachen für Fehlentwicklungen aufzuzeigen und das Management entsprechend zu modifizieren (Block et al. 2001, Tischew et al. 2010).

Insbesondere bei Projekten in vergleichsweise stark degradierten oder bei der Umsetzung von bislang wenig untersuchten Methoden des Managements ist in den ersten Projektphasen eine kontinuierliche Wirkungskontrolle der Maßnahmen und eine fortlaufende Anpassung des Managements notwendig. Mittel- und langfristig muss, zumindest in größeren Intervallen, eine weitere Überwachung der Entwicklungsprozesse sichergestellt werden, da vor allem stärker degradierte Ökosysteme erst in längeren Zeiträumen renaturiert werden können. Eine besondere Herausforderung stellen große Gebiete dar, für die Erfolgskontrollen immer auf unterschiedlichen Maßstabsebenen konzipiert werden müssen, um Aussagen zum Renaturierungserfolg auf landschaftsökologischer Ebene zu ermöglichen und unterschiedlichen räumlichen Ansprüchen der Arten und Lebensgemeinschaften gerecht zu werden (vgl. Ruiz-Jaen & Aide 2005).

Erfolgskontrollen von Managementmaßnahmen in großen Projektgebieten, die im Unterschied zum FFH-Monitoring bisher nicht verpflichtend sind, müssen bei den konkreten Zielstellungen und Spezifika vor Ort ansetzen, zum Beispiel bei den gebietsspezifischen biotischen und abiotischen Degradierungen von Lebensräumen sowie Vorkommen naturschutzfachlich wertgebender und problematischer Arten wie invasiven Neophyten (vgl. Niclas & Scherfose 2005). Die Übernahme von Ergebnissen aus bundes- oder landesweiten Monitoringvorhaben (z.B. im Rahmen des FFH-Monitoring) kann Erfolgskontrollen nur partiell unterstützen, da dort Regionen übergreifend Rückschlüsse auf den generellen Erhaltungszustand von Lebensräumen oder Populationen gezogen werden sollen und oft nur wenige Stichproben in den Projektgebieten liegen (rechtliche Grundlagen zum FFH-Monitoring siehe http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm, http://www.bfn.de/0315_ffh_richtlinie.html ). Bei der Auswahl der Indikatoren und Erfassungsmethoden sollte dennoch unbedingt auf bewährte Indikatoren und Erfassungsparameter zurückgegriffen werden, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Gebieten zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist es zur Erreichung einer möglichst hohen Akzeptanz des Projektes sinnvoll, ehrenamtlich tätige Bürger und Naturschutzhelfer vor Ort rechtzeitig in die Planung einzubinden und dabei auch auf wichtige Aspekte des Projektes für eine öffentlichkeitswirksame und leicht verständliche Darstellung der Projektergebnisse zu achten. Auch deshalb muss ein konsequenter „von unten nach oben“-Ansatz verfolgt werden, für dessen prinzipielles Vorgehen wir in diesem Artikel einen Leitfaden geben wollen.

2 Modellgebiet

Die Verfahrensschritte werden am Beispiel des Managements von FFH-Offenlandlebensräumen in der „Oranienbaumer Heide“ vorgestellt, einem ehemaligen Truppenübungsplatz sowie Natura-2000-Gebiet und Nationale Naturerbefläche in Sachsen-Anhalt. Zudem werden anhand ausgewählter Ergebnisse aus der ersten Projektphase (vgl. Felinks et al. 2012a, b) die Eignung der gewählten Methoden und Indikatoren diskutiert. Im Modellgebiet werden seit dem Jahr 2008 FFH-Lebensräume mit Robustrassen (Heckrinder, Koniks) extensiv beweidet. Ziel ist es, die zu Projektbeginn zum großen Teil stark degradierten „Trockenen, europäischen Heiden“ (FFH-LRT 4030), „Basenreichen Sandrasen“ (FFH-LRT 6120*) sowie „Heiden und Silbergrasfluren auf Binnendünen“ (FFH-LRT 2310, 2330) und ihrer charakteristischen Lebensgemeinschaften zu erhalten und in günstige Erhaltungszustände zu entwickeln. Für den kontinentalen und subkontinentalen Raum liegen bisher kaum Kenntnisse zur Ökologie sowie zum Management dieser Lebensraumtypen vor. Das Projektgebiet ist deshalb sowie auch aufgrund seiner Größe und der hohen naturschutzfachlichen Bedeutung (s. John et al. 2010, Ökoplan 1995) sehr gut geeignet, beispielhaft den systematischen Aufbau von Erfolgskontrollen aufzuzeigen.

3 Verfahrensschritte und praktische Umsetzung von Erfolgskontrollen

Recherche von Grundlagendaten und Bewertung ökosystemarer Prozesse

Bereits vor der Planung der Maßnahmen müssen Grundlagendaten wie Flächengröße und Verteilung der FFH-Lebensraum- und Biotoptypen und ihrer Erhaltungszustände sowie Vorkommen naturschutzfachlich wertgebender Arten recherchiert und ausgewertet werden. Zudem erfordert die Konzeption von Managementmaßnahmen ein möglichst umfassendes Verständnis der wesentlichen ökosystemaren Prozesse. Die Renaturierung von oligotrophen Lebensräumen kann beispielsweise nur erfolgreich verlaufen, wenn die stickstoffarmen Standortbedingungen langfristig zu erhalten sind oder bei Überschreitung der „Critical Loads“ die Stickstoffakkumulation über die Wahl des Managementverfahrens reguliert werden kann (Härdtle et al. 2006). Neben Grundlagendaten zum Nährstoffhaushalt sind aber auch Daten zum Wasserhaushalt wesentlich.

Fallbeispiel: Für die Oranienbaumer Heide wurden vor der Planung und Umsetzung von Management und Erfolgskontrolle zunächst alle FFH-relevanten sowie übrigen Lebensraumtypen kartiert. Eine aktuelle Bestandserhebung des Pflanzenarteninventars im gesamten Gebiet erfolgte mit Unterstützung von Ehrenamtlichen. Die Bewertung der Erhaltungszustände erfolgte auf der Grundlage der FFH-Kartieranleitung des Landes Sachsen-Anhalt (LAU 2010; vgl. Felinks et al. 2012a, b). Die Habitatstrukturen waren vorwiegend schlecht ausgeprägt. In den Calluna-Heiden dominierte die Degenerationsphase. Der Anteil offener Bodenstellen lag in allen Lebensraumtypen deutlich unter 5 %, bei zugleich sehr dichter und hoher Streuauflage in den gräserdominierten Lebensräumen. Ebenso waren konkurrenzstarke Gräser, v.a. Land-Reitgras, und andere Brachezeiger maßgeblich am Vegetationsaufbau beteiligt. Aufgrund der stark eingeschränkten Lichtverfügbarkeit am Boden bestand die Gefahr des Rückgangs naturschutzfachlich wertgebender Arten. Starke Beeinträchtigungen resultierten außerdem aus der Verbuschung mit Pioniergehölzen sowie der neophytischen Spätblühenden Traubenkirsche. Der schlechte Erhaltungszustand resultierte maßgeblich aus dem Pflegerückstand seit Aufgabe der militärischen Nutzung 1991. Trotz der ungünstigen Habitatstrukturen wiesen alle FFH-Lebensraumtypen ein weitgehend vollständiges lebensraumtypisches Arteninventar auf. Die Populationen typischer Offen- und Halboffenlandvogelarten, wie z.B. Heidelerche oder Ziegenmelker, waren jedoch bereits im Rückgang begriffen (Pschorn 2009). Die atmogenen N-Einträge sind nach eigenen Messungen über die „bulk deposition“-Methode mit durchschnittlich 10 kg/ha moderat und liegen unterhalb der Critical Loads. Darüber hinaus sind die Stickstoffvorräte im Boden relativ gering und mit denen in der Lüneburger Heide vergleichbar.

Formulierung von Leitbildern und Managementzielen

Im nächsten Schritt werden für das Gebiet ein Leitbild sowie realistische und quantifizierbare Managementziele formuliert. Dabei muss auch die Dynamik der Lebensräume berücksichtigt werden. Bei langwierigen Regenerationsprozessen ist zudem eine zeitliche Staffelung von Etappenzielen sinnvoll. Da nicht alle potenziell möglichen Naturschutzziele auf einer Fläche realisiert werden können, sollten zur Aufdeckung naturschutzinterner Zielkonflikte bereits zu Projektbeginn auch die regionalen Akteure des behördlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes einbezogen werden. Zielkonflikte können beispielsweise aus den abweichenden Habitatansprüchen charakteristischer Offenlandbewohner (z.B. Heidelerche) und Halboffenlandarten (z.B. Ziegenmelker, Sperbergrasmücke) resultieren und über eine Prioritätensetzung der Ziele, gegebenenfalls auch für Teilflächen des Maßnahmengebietes, gelöst werden. Hierbei sollte auch die Bestandsentwicklung der betreffenden Arten sowie die Ausprägung der FFH-Lebensräume über das Projektgebiet hinaus berücksichtigt werden.

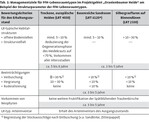

Fallbeispiel: Ausgehend von den gemeldeten FFH-Lebensraumtypen und ihrem aktuellen Zustand wurde für den zentralen Bereich der Oranienbaumer Heide als Leitbild der Erhalt und die Entwicklung von großflächigen Offenlandbereichen mit einem Flächenumfang von ca. 750 ha im Komplex mit Gebüschen, Baumgruppen und Einzelbäumen formuliert (DBU 2009). Auf dieser Grundlage wurden die generellen Managementziele konkretisiert, wie beispielsweise der Erhalt des Artenspektrums des Ausgangszustands sowie Erhalt der Flächengröße der kartierten FFH-Lebensraumtypen, wobei zeitliche und räumliche Verschiebungen im Flächenanteil zwischen den Lebensraumtypen möglich sind. Darüber hinaus wurden quantifizierbare Entwicklungsziele, unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien für FFH-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt (LAU 2010) und der Habitatansprüche wertgebender Vogelarten, abgeleitet (Tab. 1). Für ausgewählte faunistische Artengruppen wurden Zielarten formuliert.

Konzeption des Managements und Einschätzung der Erfolgsaussichten

Bei der Einschätzung der ökologischen und ökonomischen Erfolgsaussichten des Managements sollten insbesondere folgende Aspekte kritisch hinterfragt werden: Ist das Management geeignet, die naturschutzfachlichen Ziele zu erfüllen? Inwiefern beeinflussen abiotische Faktoren, wie z.B. atmogene Stoffeinträge oder Veränderungen im Wasserhaushalt die Ökosysteme im Projektgebiet und inwiefern lassen sie sich durch Maßnahmen steuern?

Ist das Management mittel- bis langfristig finanziell tragfähig, z.B. durch die Inanspruchnahme einer landwirtschaftlichen Förderung? Stehen verlässliche Bewirtschafter zur Verfügung? Können die Kosten für Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Zäunung, Tränken, Fangstand) gefördert werden?

Fallbeispiel: Bei der Konzeption des Managements wurden die Vor- und Nachteile der gängigen Verfahren des Offenlandmanagements gegeneinander abgewogen. Aufgrund der Größe des Projektgebietes (ca. 800 ha Offenland) und der Munitionsbelastung war die Anwendung bodeneingreifender Verfahren (z.B. Plaggen) sowie kontrolliertes Brennen ausgeschlossen. Als Basismanagement wurde deshalb eine extensive Ganzjahresbeweidung mit Megaherbivoren ausgewählt, für deren Umsetzung sowohl geeignete Finanzierungsinstrumente als auch ein erfahrener Bewirtschafter zur Verfügung standen. Dem aktuellen Kenntnisstand entsprechend wurde postuliert, dass durch Verbiss und Tritt der Weidetiere eine Verjüngung des stark überalterten Heidekrauts gefördert wird, durch die artspezifischen Verhaltensweisen der Weidetiere offene Bodenstellen geschaffen werden und infolge der Winterbeweidung eine Reduzierung der Streuschicht, der konkurrenzstarken Gräser, der Ruderalzeiger sowie ein Gehölzverbiss erreicht werden kann (z.B. Bunzel-Drüke et al. 2008, Schwabe & Kratochwil 2004, von Oheimb et al. 2006). Durch die Vielfalt der Lebensraumtypen in Verzahnung mit Gebüschen und Pionierwäldern ist das Gebiet hervorragend für die Ganzjahresbeweidung geeignet. Vorteile gegenüber rein mechanischen Verfahren liegen in der Initiierung dynamischer Prozesse sowie in einer höheren Strukturvielfalt der Vegetation, z.B. durch einen Wechsel unterschiedlich stark genutzter Bereiche der Weide oder auch in einer hohen Diversität aufgrund von Kleinstrukturen, die vielfältige Habitate für die Fauna bieten (von Oheimb et al. 2006). Aufgrund des weitgehend vollständigen Arteninventars, der Großflächigkeit, Unzerschnittenheit und Nährstoffarmut des Gebietes wurden die Erfolgsaussichten als sehr positiv eingeschätzt.

Konzeption und Umsetzung des Untersuchungsdesigns

Maßstabsebenen: In großen Gebieten sollten in die Erfolgskontrollen unbedingt mehrere räumliche Maßstabsebenen einbezogen werden, da sich auch Managementziele auf unterschiedliche räumliche Ebenen beziehen.

Umfang und Auswahl der Stichproben: Bereits bei der Erfassung des Ausgangszustands, vor der Umsetzung des Managements, muss das Untersuchungsdesign feststehen, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu ermöglichen. Ebenso sind Kontrollflächen (= ohne Management) einzuplanen, die genauso groß sein sollten, wie die Untersuchungsflächen der Managementvarianten. Über Mit-Ohne-Vergleiche lässt sich evaluieren, ob Veränderungen auf das jeweilige Management oder auf andere Faktoren (z.B. Witterung, Abiotik) zurückzuführen sind. Der geplante Untersuchungsumfang ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln entweder langfristig durchzuhalten oder später sinnvoll zu reduzieren. Längere Datenreihen können zur statistischen Absicherung von Trends einen reduzierten Stichprobenumfang ausgleichen (Baasch et al. 2010). In wenig untersuchten oder stark degradierten Lebensräumen sollte in den ersten Jahren jedoch ein erhöhter Untersuchungsaufwand betrieben werden.

Indikatoren, Erfassungsmethoden und Flächengrößen: Eine pauschale Erhebung von üblicherweise erfassten Parametern oder Artengruppen ist wenig effizient und hilfreich, wenn sich darüber der Grad der Annäherung an die Entwicklungsziele nur schwer bewerten lässt. Beispielsweise können bei extensiver Ganzjahresbeweidung in großen Gebieten (> 100 ha) Managementeffekte nur teilweise über Vegetationsaufnahmen auf 25-m2-Flächen abgebildet werden. Verschiebungen in der Artenzusammensetzung sowie generelle Umbrüche in Pflanzengesellschaften vollziehen sich langsamer als Veränderungen in der Vegetationsstruktur. Erhebungen auf zu kleinen Flächen lassen auch keine repräsentativen Aussagen zum Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen zu (z.B. Verbuschung, neophytische Gehölze, langsame, patches-artige Verjüngung überalterten Heidekrauts). Der Anteil aller Untersuchungsflächen sollte nach Möglichkeit 5 bis 10 % des Projektgebietes umfassen, um einen repräsentativen Ausschnitt des Gebietes abzubilden. Deshalb empfehlen wir für Erfolgskontrollen in großen Gebieten, möglichst große Untersuchungsflächen (= Makroplots) über stratifizierte Zufallsauswahl auszuwählen, auf denen einfache Parameter zur Vegetationsstruktur erfasst werden (Tab. 2). Diese Parameter können auch für eine Bewertung des Erhaltungszustands nach FFH-Kartieranleitung herangezogen werden. Zudem eignen sich Makroplots ebenso als Eichflächen für Veränderungsanalysen mittels Methoden der Fernerkundung. Im Projektverlauf wurde jedoch deutlich, dass nicht alle Lebensraumtypen und nur ein Teil der Indikatoren (Strukturparameter) über Luft- oder Satellitenbilder detektierbar sind (Felinks et al. 2012a).

Aufwendig zu erhebende Parameter, wie z.B. zur Populationsentwicklung bestimmter Zielarten oder problematischer Arten (z.B. Neophyten), müssen dagegen auf kleineren Flächen erfasst werden. Zusätzliche Untersuchungen zum Stoff- und Wasserhaushalt (z.B. Pegelmessungen, N-Einträge) ermöglichen eine Ursachenanalyse bei Veränderungen von Vegetationsmustern und Artverschiebungen.

Zudem können in den ersten Jahren zur Analyse der Landschaftspflegeleistung der Weidetiere in den verschiedenen Lebensräumen systematische Untersuchungen zum Fraß- und Raumnutzungsverhalten sowie zu Habitatpräferenzen hilfreich sein (vgl. Putfarken et al. 2008).

Untersuchungsintervalle: Bei stark degradierten oder wenig untersuchten Lebensräumen sowie bislang selten umgesetzten Management- bzw. Renaturierungsverfahren sollten erste Wiederholungsuntersuchungen bereits nach ein bis zwei Jahren angesetzt werden. Bei einem extensiven Weidemanagement spiegeln in dieser ersten Phase insbesondere Vegetationsstrukturparameter sehr schnell die Auswirkungen des Weidemanagements wider (Tab. 2). Veränderungen in der Habitatausprägung oder Beeinträchtigungen der Lebensräume können somit frühzeitig bewertet und notwendige Anpassungen im Management zeitnah abgeleitet werden. Die nächsten Wiederholungserfassungen erscheinen nach weiteren drei Jahren sinnvoll. Bei zielkonformem Verlauf können die Erfolgskontrollen auf einen Sechs-Jahres-Zyklus erweitert werden. Bei nicht zielkonformer Entwicklung sind Modifikationen im Management sowie eine Kontrolle der angepassten Maßnahmen in kürzeren Intervallen notwendig.

Da die Veränderung von Artvorkommen und -häufigkeiten in der Regel verzögert verläuft, sind erste Wiederholungserfassungen zunächst nach drei bis sechs Jahren und später auch in einem größeren Abstand ausreichend. Jährliche Untersuchungsintervalle bei den Tiergruppen verringern zwar das Risiko von Fehlinterpretationen durch eine starke Fluktuation der Populationsgrößen infolge von Witterungsschwankungen, sind aber kaum zu finanzieren.

Fallbeispiel: Die naturschutzfachliche Erfolgskontrolle im Modellgebiet deckt drei räumliche Maßstabsebenen ab: die Landschaftsebene, die Ebene der FFH-Lebensraum- und Biotoptypen sowie die Ebene der Arten und Artengruppen (Tab. 2). Ein wichtiger Baustein auf der Ebene der FFH-LRT und Biotope sind 1 ha große Makroplots. Sie wurden auf Grundlage einer aktuellen FFH- und Biotoptypenkartierung über stratifizierte Zufallsauswahl für jeden vorkommenden Erhaltungszustand in vierfacher Wiederholung ausgewählt, sofern genügend Fläche im Gebiet zur Verfügung stand. In die Erfolgskontrolle wurden auch Flächen mit Entwicklungspotenzial zu FFH-LRT (Entwicklungsflächen) sowie Pflanzengesellschaften ohne FFH-Status (z.B. Landreitgrasfluren) einbezogen, da diese sich durch das Management in FFH-LRT entwickeln können. Gleich große Makroplots wurden für alle Zustandsstufen der FFH-Lebensraumtypen sowie für Biotoptypen in möglichst zweifacher Wiederholung als Kontrollflächen ausgezäunt. Höhere Wiederholungszahlen sind aufgrund der Reduzierung der Förderfläche sowie des Verschlechterungsverbotes nicht möglich. Gegebenenfalls können bei den Kontrollflächen alle Erhaltungszustände eines LRT oder alle ausgezäunten Flächen gemeinsam ausgewertet werden. Auf den Makroplots werden mit vertretbarem Aufwand (2 bis 2,5 h/Makroplot) einfache Strukturparameter als Indikatoren der Habitatqualität für wertgebende Arten erfasst (Tab. 2). Zur Analyse von Veränderungen im Arteninventar werden außerdem die Frequenzen für ausgewählte naturschutzfachlich wertgebende Arten erhoben. Hierzu zählen FFH-LRT-kennzeichnende, gefährdete sowie geschützte Pflanzenarten. Die Erfassung von Frequenzen wertgebender Arten hat sich im Projektverlauf als aufwendig herausgestellt und ist vor allem in Gebieten mit besonders vielen Zielarten sinnvoll. Für artenärmere Gebiete oder bei geringem finanziellem Budget werden einfache Artenlisten mit einfacher Häufigkeitsangabe je Makroplot empfohlen. Um langfristige Verschiebungen in den Artmächtigkeiten der Pflanzenarten des Modellgebietes überwachen zu können, werden im Zentrum der Makroplots Vegetationsaufnahmen durchgeführt. Mit den Vogelarten des Offen- und Halboffenlandes, den Tagfaltern/Widderchen sowie den Heuschrecken wurden Tiergruppen ausgewählt, die eine gute Indikatorfunktion für die qualitative Ausprägung von Heide- und Magerrasenökosystemen besitzen, sich mit vertretbarem Aufwand erfassen lassen und verschiedene Maßstabsebenen abdecken (Luthardt et al. 2006). Die ökologischen Ansprüche dieser Artengruppen sind zudem sehr gut untersucht und die Tierartengruppen weisen eine unterschiedliche Stellung in der Nahrungspyramide auf. Zudem besitzen Tagfalter eine breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Bewertungsansätze für die Auswirkungen des Managements auf die Tiergruppen sind beispielsweise Vorher-Nachher-Vergleiche der Brutreviere bei den Vögeln oder Vorkommen und Häufigkeiten ausgewählter Indikator- und Zielarten sowie ökologischer Artengruppen aller Tiergruppen. Weitere begleitende Untersuchungen, die speziell auf das Weidemanagement Bezug nehmen, werden unter anderem zur Raumnutzung und Habitatwahl sowie zum Fraßverhalten der Weidetiere durchgeführt. Futterwertuntersuchungen nach Weender für die Lebensraum- und Biotoptypen ermöglichen eine Einschätzung der Futterqualität (s. Felinks et al. 2012a).

Evaluierung und Optimierung des Managements

Die Evaluierung des Managements erfolgt über eine Veränderungsanalyse der Indi-

katoren, bei der der Zustand vor und nach dem Einsetzen der Maßnahmen (Vorher-Nachher-Vergleich) sowie der Zustand mit und ohne Management (Mit-Ohne-Vergleich) analysiert wird. Für einen Vergleich mit sehr gut ausgeprägten Referenzsystemen fehlen in den entsprechenden Naturräumen oft geeignete Flächen (vgl. BfN 2007). Die Bewertung der Entwicklungstrends erfolgt mit Hilfe konkreter, quantifizierbarer Managementziele (Soll/Ist-Vergleiche). Ausgehend von diesen Ergebnissen wird beurteilt, ob der Zielzustand über die umgesetzten Maßnahmen erreicht werden kann oder ob das Management optimiert werden muss.

Fallbeispiel: Bereits nach zwei Jahren extensiver Beweidung zeigen Vorher-Nachher- sowie Mit-Ohne-Vergleiche, dass das gewählte Management grundsätzlich geeignet ist, lebensraumtypische Habitatstrukturen in den stark degradierten sandgeprägten FFH-Lebensräumen wiederherzustellen und den Grad der Beeinträchtigungen deutlich zu reduzieren (Abb. 3 und 4). Soll-Ist-Vergleiche lassen zudem bei allen Lebensraumtypen, mit Ausnahme der Heiden, eine deutliche Annäherung an die formulierten Entwicklungsziele erkennen (Abb. 5). Durch den Tritt der Weidetiere konnte der Anteil offener Bodenstellen deutlich, für die meisten Lebensraumtypen sogar signifikant, erhöht werden (Tab. 3). Die typisch lückigen Strukturen der Silbergrasfluren auf den Dünen konnten durch das Wälzen der Pferde, aber auch durch den Tritt der Weidetiere wiederhergestellt werden. Nach zwei Jahren Beweidung wurde außerdem die durch die konkurrenzstarke Art Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) verursachte massive Vergrasung sowie die damit einhergehenden mächtigen Streuauflagen der typischerweise eher lückigen Offenlandlebensräume deutlich reduziert. Eine Reduzierung der Ruderalzeiger war insbesondere für die Landreitgrasfluren, die Sandrasen der Zustandsstufe B sowie für die Sandrasen-Heide-Mosaike festzustellen. Durch die Wiederherstellung lückiger Vegetationsstrukturen war bereits nach zwei Jahren eine deutliche Ausbreitung lichtbedürftiger wertgebender Arten zu beobachten, wie z.B. Natternzungenfarne (Botrychium lunaria, B. matricariifolium, Ophioglossum vulgatum), Liegendes Johanniskraut (Hypericum humifusum) sowie Ephemere wie Haferschmielen-Arten (Aira caryophyllea, A. praecox) oder Bauernsenf (Teesdalia nudiacaulis). Diese Arten konnten sich besonders in den neu entstandenen Trittsiegeln und Tierpfaden etablieren. In den relativ artenarmen Landreitgrasfluren konnte im zweiten Jahr der Beweidung bereits eine Erhöhung der Artenzahlen von durchschnittlich 16 auf 27 Arten je 25 m2 festgestellt werden. Zudem waren die Sandrasen deutlich kräuter- und blütenreicher. Bemerkenswert ist die individuenstarke Neuetablierung von Silbergras (Corynephorus canescens) in den neu entstandenen Offenbodenbereichen (Abb. 2), so dass ein Erhalt der Silbergraspionierfluren ausschließlich über Beweidung bereits jetzt langfristig realistisch erscheint. Eine Anpassung des Managements war zur Verbesserung der Habitatstrukturen der Heiden (4030) sowie zur Reduktion der bereits stark fortgeschrittenen Verbuschung auf der gesamten Weidefläche notwendig. Für die stark überalterten Heiden vollziehen sich die Veränderungen der Habitatstrukturen im Vergleich zu den Mosaiken aus Sandrasen und Heiden sowie zu den übrigen LRT deutlich langsamer (Abb. 5), wenngleich eine leichte Erhöhung der offenen Bodenstellen sowie eine erste vegetative Verjüngung des Heidekrauts erreicht werden konnte. Wie Untersuchungen zur Raumnutzung und Habitatwahl sowie zum Fraßverhalten (Felinks et al. 2012a) gezeigt haben, nutzen beide Weidetierarten das Heidekraut in den Dominanzbeständen vor allem im Winter. Insbesondere bei länger andauernden und hohen Schneedecken weichen die Rinder verstärkt auf die hochwüchsige (0,60 bis 1,10 m) Altheide aus. Im Gegensatz zu Pferden sind sie nicht in der Lage, sich unter der Schneedecke befindende (gräserreiche) Futterquellen frei zu scharren. Um eine stärkere Nutzung der Heidekraut-Dominanzbestände durch die Weidetiere zu erreichen, wurde das Weide-Management durch gezieltes Auslegen von Mineralienlecksteinen sowie Heidemahd ergänzt. Dadurch wird die vegetative Verjüngung des Heidekrauts gefördert und die Futterqualität des Heidekrauts für die Rinder nachweisbar verbessert. Der Anteil des Gehölzverbisses, bezogen auf alle gefressenen Futtergruppen, liegt je nach Jahreszeit bei den Rindern im Mittel bei 3 bis 16 % und bei den Pferden zwischen 0 und 9 % (nur Schälen), wobei die höchsten Werte jeweils in den Wintermonaten erreicht werden. Die Rinder nutzen am häufigsten die Zitterpappel. In den Wintermonaten werden auch Birke und Kiefer verbissen. Infolge des langjährigen Pflegedefizits war die Verbuschung der FFH-Offenland-LRT jedoch soweit fortgeschritten, dass die Managementziele hier ausschließlich über den Verbiss der Weidetiere nicht hätten erreicht werden können. Deshalb mussten die Weideflächen zu Projektbeginn entbuscht werden. Zur Sicherung eines guten Erhaltungszustands müssen in den nächsten Jahren Weidepflegemaßnahmen insbesondere bei Birke durchgeführt werden. Demgegenüber wird durch den intensiven Verbiss der Stockausschläge der vor Weidebeginn entkusselten, einzeln oder in Gruppen vorkommenden Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus serotina) eine weitere Ausbreitung dieser Art im Projektgebiet unterbunden.

4 Ausblick

Naturschutzfachliche Erfolgskontrollen werden zwar oft allgemein gefordert, aber nur die wenigsten Vorhaben besitzen hierfür eine ausreichende Finanzierung, so dass Untersuchungen häufig an Ehrenamt, Lehre oder die Kreativität von Forschenden bei der Mittelweinwerbung für Forschungsprojekte geknüpft sind. Management- oder Renaturierungsvorhaben, insbesondere in großen Gebieten, sollten zukünftig obligatorisch mit der Umsetzung naturschutzfachlicher Erfolgskontrollen verbunden werden. Im nachstehenden Kasten werden hierfür praxisrelevante Empfehlungen gegeben.

Dank

Die Einrichtung der Weidefläche und die wissenschaftliche Begleitung wurde durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Az. 25424-02), den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums – Sachsen-Anhalt 2007-2013 und die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt gefördert.

Literatur

Baasch, A., Conrad, M., Tischew, S. (2008): Standardisierung von Kontrollen für landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen im Straßenbau. Natur und Landschaft 83 (12), 534-540.

–, Tischew, S., Bruelheide, H. (2010): How much effort is required for proper monitoring? Assessing the effects of different survey scenarios in a dry acidic grassland. Journal of Vegetation Science 21, 876-887.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2007): Nationaler Bericht 2007, gemäß FFH-Richtlinie. http://www.bfn.de/0316_bericht2007.html. Letzter Zugriff: 14.02.2012.

Blab, J., Völkl, W. (1994): Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine wirksame Effizienzkontrolle im Naturschutz. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 40, 291-300.

Block, W.M., Franklin, A.B., Ward, J.P., Ganey, J.L., White, G.C. (2001): Design and implementation of monitoring studies to evaluate the success of ecological restoration on wildlife. Restoration Ecology 9, 293-303.

Bobbink, R., Asmore, M., Braun, S., Flückiger, W., van den Wyngaert, I.J.J. (2003): Empirical critical loads for natural and semi-natural ecosystems: 2002 update. In: Empirical critical loads for nitrogen, Expert workshop, Berne, 11 - 13 November 2002. Swiss Agency for Environment, Forests and Landscape SAFEL (ed.), Background Document, Environmental Documentation No. 164, 43-170.

Bornholdt, G., Braun, H., Kress, J.C. (2000): Erfolgskontrollen im abgeschlossenen Naturschutzgroßprojekt „Hohe Rhön/Lange Rhön“. Angew. Landschaftsökol. 30, 261 S.

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): Wilde Weiden – ein Leitfaden für die Ganzjahresbewirtschaftung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. Bad Sassendorf-Lohne, 215 S.

DBU (2009): Oranienbaumer Heide. http://www.dbu.de/1329.html. Letzter Zugriff: 11.12.2012.

Elzinga, C.L., Salzer, D.W., Willoughby, J.W., Gibbs, J.P. (2001): Monitoring plant and animal populations. Blackwell Science, Oxford.

Felinks, B., Tischew, S., Lorenz, A., Osterloh, S. (2012a): Entwicklung von kosteneffizienten Strategien zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-Offenlandlebensräumen auf großen Flächen. Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung von Pflegestrategien für das Modellgebiet „Oranienbaumer Heide“. Projekt an der Hochschule Anhalt, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Laufzeit: 05/2008 bis 04/2011, Az 25424/02 – 33/0). Abschlussber., http://193.25.34.143/cmsloel/38.html, http://www.offenlandinfo.de.

–, Tischew, S., Lorenz, A., Osterloh, S., Krummhaar, B., Wenk, A., Poppe, P., Noack, J. (2012b): Management von FFH-Offenlandlebensräumen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (1), 14-23.

Finck, P., Härdtle, W., Redecker, B., Riecken, U. (Hrsg., 2004): Weidelandschaften und Wildnisgebiete – vom Experiment zur Praxis. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 78, 1-539.

Härdtle, W., Niemeyer, M., Niemeyer, T., Assmann, T., Fottner, S. (2006): Can management compensate for atmospheric nutrient deposition in heathland ecosystems? J. Appl. Ecol. 43 (4), 759-769.

John, H., Lorenz, A., Osterloh, S. (2010): Die Farn- und Blütenpflanzen des ehemaligen Truppenübungsplatzes Oranienbaumer Heide. Florist. Mitt. Sachs.-Anh. 15, 17-54.

LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 2010): Kartieranleitung zur Kartierung der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, Teil Offenland. Stand 11.05.2010, 147 S.

Londo, G. (1975): Dezimalskala für die vegetationskundliche Aufnahme von Dauerquadraten. In: Schmidt, W., Hrsg., Ber. Int. Symp. IVV Rinteln 1973, Cramer, Vaduz, 613-617.

Luthardt, V., Brauner, O., Dreger, F., Friedrich, S., Garbe, H., Hirsch, A.-K., Kabus, T., Krüger, G., Mauersberger, H., Meisel, J., Schmidt, D., Täuscher, L., Vahrson, W.-G., Witt, B., Zeidler, M. (2006): Methodenkatalog zum Monitoring-Programm der Ökosystemaren Umweltbeobachtung in den Biosphärenreservaten Brandenburgs, 4. akt. Ausgabe, Selbstverlag, HNEE Eberswalde, Teil A 177 S., Teil B 134 S.

Niclas, G., Scherfose, V. (2005): Erfolgskontrollen in Naturschutzgroßvorhaben des Bundes. Teil 1: Ökologische Bewertung. Naturschutz u. Biol. Vielfalt 22, 193 S.

ÖKOPLAN (Gesellschaft für ökologische Untersuchungen und Landschaftspflegeplanung mbH) (1995): Schutzwürdigkeitsgutachten für das als Naturschutzgebiet auszuweisende Gebiet „Mittlere Oranienbaumer Heide“ einschl. Pflege und Entwicklungsplan. Bearbeiter G. Madsack. Auftraggeber Regierungspräsidium Dessau, 154 S.

Pschorn, A. (2009): Analyse der Auswirkungen einer extensiven Ganzjahresstandweide im Natura 2000-Gebiet „Mittlere Oranienbaumer Heide“ auf Anhangsarten der VS-RL und der FFH-RL – Brutvögel. Unveröff. Abschlussber.

Putfarken, D., Dengler, J., Lehmann, S., Härdtle, W. (2008): Site use of grazing cattle and sheep in a large-scale pasture landscape: A GPS/GIS assessment. Applied Animal Behaviour Science 111, 54-67.

Ruiz-Jaen, M., Aide, T. (2005). Restoration success: how is it being measured? Restoration Ecology 13, 569-577.

Schwabe, A., Kratochwil, A. (Hrsg., 2004): Beweidung und Restitution als Chancen für den Naturschutz? NNA-Ber. 17/1, 233-237.

Tischew, S., Baasch, A., Conrad, M., Kirmer, A. (2010): Evaluating restoration success of frequently implemented compensation measures: results, and demands for control procedures. Restoration Ecology 18, 467-480.

von Oheimb, G., Eischeid, I., Finck, P., Grell, H., Härdtle, W., Mierwald, U., Riecken, U., Sandkühler, J. (2006): Halboffene Weidelandschaft Höltigbaum. Perspektiven für den Erhalt und die naturverträgliche Nutzung von Offenlandlebensräumen. Naturschutz u. Biol. Vielfalt 36, 1-280.

Weis, J. (2001): Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle des Vertragsnaturschutzes am Beispiel der nördlichen Eifel. Shaker, Aachen, 270 S.

Anschriften der Verfasserinnen: Dipl.-Ing. (FH) Antje Lorenz, Prof. Dr. Sabine Tischew, B.Sc. Susanne Osterloh und Prof. Dr. Birgit Felinks, Hochschule Anhalt, Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung, Strenzfelder Allee 28, D-06406 Bernburg, E-Mail an.lorenz@loel.hs-anhalt.de, s.tischew@loel.hs-anhalt.de, b.felinks@loel.hs-anhalt.de, s.osterloh@loel.hs-anhalt.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.