Profitieren invasive Neophyten von Flussrevitalisierungen?

Abstracts

An 16 Flüssen der Schweiz wurde der Zusammenhang zwischen Flussrevitalisierungen und invasiven Neophyten untersucht. Invasive Neophyten kamen an allen Flüssen vor, besiedelten gut die Hälfte von 382 untersuchten Ufertransekten und bedeckten 5,7 % der untersuchten Fläche. Die bedeutendsten Arten waren Spätblühende Goldrute (Solidago gigantea), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), Japanischer Staudenknöterich (Reynoutria japonica) und Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii).

Die Flüsse zeigten jedoch große Unterschiede: Während im Tessin an der Magliasina (287 m ü. NN) invasive Neophyten rund ein Drittel der Fläche bedeckten, fehlten diese am Inn (1053 m ü. NN) weitgehend.

Allgemein wurden Neophyten besonders an Flüssen tieferer Lagen sowie in Siedlungsnähe gefunden. Invasive Neophyten waren in revitalisierten Flussabschnitten häufiger als in nicht revitalisierten: Sie besiedelten eine größere Zahl der Transekte, hatten höhere Deckungswerte und ein größeres Artenspektrum. Nicht bestätigt hat sich dagegen, dass unterhalb von Revitalisierungen mehr invasive Neophyten auftreten als oberhalb. Die Untersuchung zeigt, dass Flussrevitalisierungen invasive Neophyten fördern. Das sollte besonders in Tieflagen sowie in Siedlungsnähe bei Flussrevitalisierungen berücksichtigt werden.

Do Invasive Neophytes Profit from River Restoration Programmes? Investigations along rivers in Switzerland

The study investigated 16 partially revitalised rivers in Switzerland in order to assess the impact of river restorations on invasive neophytes. Invasive neophytes were identified along all 16 rivers and on about half of the 382 transects studied, and they covered on average 5.7 % of the surface area. Most abundant were Solidago gigantea, Impatiens glandulifera, Reynoutria japonica and Buddleja davidii. There were, however, marked differences among the 16 rivers. On the banks of the river Magliasina, for instance, located in the Ticino Canton at 287 m a.s.l., invasive neophytes covered about one third of the surface whilst on the banks of the river Inn in the Lower Engadine (1053 m a.s.l.) invasive neophytes were only present in one out of 24 transects. In general, invasive neophytes were more frequent at low altitudes and in the proximity of settlements. On restored river sections invasive neophytes were significantly more abundant than along the unrestored control sections, with regard to (i) cover, (ii) number of transects affected, and (iii) number of invasive species present. Below restored river sections, however, invasive neophytes did not show higher abundance than above restorations. The study showed that river restorations generally foster the establishment of invasive neophytes, in particular at low altitude and near settlements.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Neophyten sind Pflanzenarten, die durch den Menschen über biogeografische Grenzen hinweg in fremde Gebiete transportiert wurden. Invasive Neophyten besitzen ein starkes Ausbreitungspotenzial und bilden oft Dominanzbestände. Weil ihre Ausbreitung auf Kosten von einheimischen Arten erfolgen kann, tragen sie weltweit zum Rückgang der biologischen Vielfalt bei (Gigon & Weber 2005, Sala et al. 2000). Außerdem können Neophyten gesundheitliche Probleme (Allergien) und ökonomische Schäden an Gebäuden und Infrastruktur oder in der Landwirtschaft (z. B. Ernteausfälle) verursachen (Gigon & Weber 2005, Kowarik 2010, Vitousek et al. 1997, Weber 2013).

Menschliche Aktivitäten und vom Menschen verursachte globale Umweltveränderungen sind der Hauptgrund für Invasionen von ursprünglich nicht-einheimischen Arten (Vitousek et al. 1997). Vor allem in urbanen Gegenden ist die Zahl der eingeführten und sich spontan ausbreitenden Pflanzenarten hoch (Nobis et al. 2009, Säumel & Kowarik 2010). Aufgrund der zunehmenden weltweiten Mobilität, der fortschreitenden Urbanisierung und des Klimawandels wird die Anzahl Neophyten vermutlich noch weiter steigen (Gigon & Weber 2005, Kowarik 2010, Weber 2013).

In der Schweiz sind ca. 12 % (350 Arten) der gesamten Gefäßpflanzen-Flora Neophyten (Weber et al. 2005). Das Nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora (Info Flora) bezeichnet davon 45 Arten als invasiv oder potenziell invasiv (Info Flora 2013b). Diese werden je nach Schäden und Schadenspotenzial in eine Schwarze Liste und eine Watch-Liste eingeteilt. Die Schwarze Liste umfasst 23 Arten, welche in der Schweiz national (20 Arten) oder regional (drei Arten) erwiesenermaßen Schäden verursachen. In der Watch-Liste sind 22 Arten (16 nationale und sechs regionale Arten) aufgeführt, welche das Potenzial haben, Schäden zu verursachen (Gigon & Weber 2005, Info Flora 2013b).

Ob sich eine invasive Art ausbreiten kann, liegt hauptsächlich an ihrem Ausbreitungspotenzial sowie am Vorhandensein von geeigneten Standorten (Pyšek & Prach 1994). Es ist bekannt, dass lineare Habitate wie Flüsse, Straßen oder Bahnlinien die direkte Ausbreitung von invasiven Neophyten begünstigen (Pyšek & Prach 1994, Säumel & Kowarik 2010). Flüsse erleichtern die Ausbreitung von Samen, Früchten oder Spross- und Rhizomteilen und sie schaffen durch Wasserstandschwankungen offene, konkurrenzarme Pionierstandorte, von welchen invasive Neophyten profitieren (Kowarik 2010, Lohmeyer & Sukopp 1992, Pyšek & Prach 1994). Zudem haben in den letzten 150 Jahren massive wasserbauliche Eingriffe an fast allen Fließgewässern die Boden- und Lichtverhältnisse und dadurch die Ufervegetation stark verändert (Lohmeyer & Sukopp 1992, Richardson et al. 2007).

Ende des 20. Jahrhunderts, nach einigen verheerenden Hochwasserereignissen, fand bezüglich Hochwasserschutz und Ökologie ein Umdenken statt (z. B. Hostmann & Knutti 2009). Das revidierte Gewässerschutzgesetz (GSchG) der Schweiz, welches seit dem 01. Januar 2012 in Kraft ist, verpflichtet die Kantone, die Flüsse wieder naturnaher zu gestalten. Mit diversen Merkblättern und Vollzugshilfen (z.B. Merkblatt-Sammlung Wasserbau und Ökologie, BAFU 2012) hilft der Bund bei der Umsetzung dieser Revitalisierungen. Solche Revitalisierungen erfordern erneut einen starken Eingriff in die Vegetation der Flussufer. Eine Zunahme der invasiven Neophyten ist bei solchen Eingriffen zwar wahrscheinlich, wurde bis jetzt aber nicht eingehender untersucht. Brunner (2009) fand an der Thur zwischen Andelfingen und Frauenfeld (Kanton Zürich und Thurgau) an stark revitalisierten Abschnitten signifikant höhere Deckungsgrade invasiver Neophyten als an nur wenig oder gar nicht veränderten Abschnitten. Bisher fehlten jedoch Daten, die landesweite und besser abgesicherte Aussagen zulassen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war deshalb, das Vorkommen invasiver Neophyten an 16 über die gesamte Schweiz verteilten Flüssen mit mindestens einem längeren revitalisierten Abschnitt zu untersuchen. Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund:

Welche invasiven Neophyten-Arten kommen wie häufig und mit welchen Deckungsgraden an den untersuchten Flüssen vor?

In welcher Höhenstufe ist der Deckungsgrad invasiver Neophyten am höchsten?

Ist der durchschnittliche Deckungsgrad invasiver Neophyten an revitalisierten Flussabschnitten größer als an nicht revitalisierten Abschnitten?

Unterscheidet sich der Deckungsgrad invasiver Neophyten ober- und unterhalb revitalisierter Flussabschnitte?

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Für die Untersuchung wurden Abschnitte von 16 Flüssen in der ganzen Schweiz ausgewählt, welche im 19. Jahrhundert zwecks Landgewinnung und Hochwasserschutz verbaut und in jüngerer Zeit in einzelnen Abschnitten wieder zurückgebaut und naturnah gestaltet wurden. Neben den revitalisierten Abschnitten wurden jeweils auch verbaute Bereiche unmittelbar ober- und unterhalb der Revitalisierung untersucht. Die Länge der untersuchten Abschnitte variierte je nach Größe der Revitalisierung zwischen 1200 m und 7500 m.

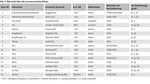

Eine Übersicht über die 16 untersuchten Flüsse gibt Tab. 1. Die Einteilung der Höhenstufen erfolgte in Anlehnung an Hess et al. (1967) in vier Gruppen (planar: bis 320 m ü. NN, kollin: 320 – 800 m ü. NN, montan: 800 – 1500 m ü. NN, subalpin: 1500 – 2500 m ü. NN). Der Revitalisierungsgrad gibt die Stärke der Aufwertungseingriffe in drei Gruppen an: (1) wenig verändert: Uferlinie blieb erhalten, (2) stark verändert: Uferlinie wurde verändert, mittlere Ufertiefe (ca. 5 m), (3) sehr stark verändert: Uferbereich wurde stark abgeändert und neu gestaltet, große Ufertiefe (ca. 10 m).

Als Grundlage für die Auswahl der zu untersuchenden Flüsse diente das Buch „Befreite Wasser“ von Hostmann & Knutti (2009). Einzelne der 19 beschriebenen Flüsse aus dem Buch wurden als ungeeignet für die Untersuchung eingestuft (revitalisierte Flussdeltas, Stillgewässer, oder sehr naturnahe Fließgewässer). Diese wurden durch geeignete Objekte im gleichen Kanton oder in der gleichen Region ersetzt.

2.2 Stichprobenplanung und Georeferenzierung

Pro Fluss wurden 24 Transekte aufgenommen. Die Hälfte der Transekte lag jeweils im revitalisierten Bereich, die andere Hälfte im unmittelbar angrenzenden nicht revitalisierten Bereich des Flusses. Die Lage der Transekte entlang des Flusses wurde mithilfe von Orthophotos festgelegt. An den meisten Flüssen wurden die Transekte in gleichmäßigen Abständen abwechselnd am linken und rechten Flussufer angeordnet. Bei Flüssen, die nur auf einer Flussseite revitalisiert worden waren oder die auf einer Seite nicht zugänglich waren, wurden alle Transekte auf eine Flussseite gelegt. Wenn am ursprünglich geplanten Ort ein Bacheinlauf, eine Brücke oder ein anderes Bauwerk eine Aufnahme der Vegetation erschwerte, wurde das Transekt 10 m flussaufwärts verschoben. Wenn auch dieser Ort ungeeignet war, wurde das Transekt 10 m flussabwärts verschoben. Sofern möglich, wurde jeweils die Hälfte der nicht revitalisierten Transekte oberhalb und die andere Hälfte unterhalb des revitalisierten Abschnitts angeordnet (Abb. 1).

Jedes Transekt wurde senkrecht zum Ufer gelegt. Ein Transekt hatte eine Breite von 10 m und eine maximale Tiefe von 20 m. Die Tiefe des Transekts variierte aufgrund der lokalen Gegebenheiten. Waren beispielsweise intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen, befestigte Straßen (> 3 m breit) oder Gebäude vorhanden, wurde das Transekt dort abgebrochen.

Damit die Transekte für Langzeitstudien auch in einigen Jahren wiederauffindbar sind, wurden sie mit einem Magnet im Boden dauerhaft markiert. Zusätzlich erfolgte eine oberirdische Versicherung mithilfe eines Wyssen-Kompasses und Fotos sowie die Erfassung der Koordinaten mit einem mobilen GPS-Gerät.

Der Vergleich der revitalisierten und nicht revitalisierten Flussabschnitte basierte auf einer Space-for-Time-Substitution. Eine Langzeitstudie mit Erfassung des Zustandes vor der Revitalisierung war im vorliegenden Fall leider nicht möglich.

Entsprechend dem auf den Unterschied „revitalisiert – nicht revitalisiert“ ausgelegten Sampling Design, eignet sich die vorliegende Studie nur bedingt für die Beantwortung von Fragen zu anderen Einflussfaktoren wie z. B. Siedlungsnähe, Häufigkeit von Neophyten in der Umgebung etc.

2.3 Untersuchte Arten

Auf jedem untersuchten Transekt wurden alle Neophyten der Schwarzen Liste und der Watch-Liste (Stand 16.01.2011, Info Flora, ehem. SKEW 2008) mit Deckungsgrad erfasst. Die untersuchten Arten sind in Anhang 1 aufgeführt. Die Aufnahmen beschränkten sich also nur auf jene Neophyten, welche in den beiden Listen als invasiv oder potenziell invasiv eingestuft werden. Der Einfachheit halber wird jedoch im Folgenden jeweils nur von „Neophyten“ und nicht „invasiven oder potenziell invasiven Neophyten“ gesprochen. Die verwendeten deutschen und lateinischen Pflanzennamen entsprechen der Nomenklatur gemäß Flora Helvetica (Lauber et al. 2012).

Während den Feldaufnahmen zeigte sich, dass an einigen Flüssen größere Robinien-Bestände (Robinia pseudoacacia) vorkamen, für die nicht abschließend geklärt werden konnte, ob sie ursprünglich gepflanzt wurden oder spontan dort wuchsen. Da die Arbeit spontane Vorkommen invasiver Neophyten untersucht, wurde die Robinie von den allgemeinen Auswertungen ausgeschlossen.

2.4 Erfasste Parameter

Die Aufnahme der Transekte erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurde das Transekt als Ganzes betrachtet und allgemeine Informationen wie Aufnahmedatum, Uferseite, Flusstyp (unverzweigt/verzweigt), Höhenstufe, Zeit seit Abschluss der Revitalisierung notiert. Dann wurde das Transekt, ausgehend vom Flussufer, in weitgehend homogene Teiltransekte unterteilt. Die Unterteilung erfolgte aufgrund der Vegetation und/oder der Standortsbedingungen (z.B. Neigung, offene Sand- bzw. Kiesfläche, Ufergehölz und Wiese). In jedem Teiltransekt wurden dann alle Neophyten mit Deckungsgrad, die Deckungsgrade der Moos-, Kraut-, Strauch- und Baumschicht, die primären Standortfaktoren (pflanzenverfügbare Mengen an Wasser, Licht, Wärme, Nährstoffen sowie die für die Vegetation relevanten Störungen (z.B. Erosion, Überschwemmungen etc.), das Substrat (Korngröße und Humusanteil) und der Naturschutzwert (gutachterliche Einschätzung vor Ort)) aufgenommen.

2.5 Datenauswertung

Das Datenmanagement sowie einfache Darstellungen (Balkendiagramme) erfolgten mit Microsoft Excel 2010. Für die Kartenabbildungen der Neophytenvorkommen an den 16 Flüssen wurde ESRI ArcGIS 10.1 verwendet. Für die übrigen Darstellungen (Boxplots) und statistischen Tests (t-Test, Wilcoxon Rangsummentest) wurde die Statistik-Software „R“ (Version 2.15.2; R Development Core Team 2012) verwendet.

3 Ergebnisse

3.1 Situation an den 16 untersuchten Flüssen

Keiner der 16 untersuchten Flüsse war völlig frei von Neophyten. Auf etwas mehr als der Hälfte (52,1 %) der 382 untersuchten Transekte wurde mindestens eine Neophyten-Art gefunden. Insgesamt bedeckten Neophyten im Mittel 5,7 % der Untersuchungsfläche. Auf den 199 Transekten mit Neophytenvorkommen lag deren Deckungsgrad im Durchschnitt bei 11,0 %. Die Unterschiede zwischen den 16 untersuchten Flüssen waren jedoch groß. Weitaus am meisten Neophyten wurden an der auf 287 m ü. NN gelegenen Magliasina im Kanton Tessin beobachtet. Hier waren sowohl die revitalisierten als auch die nicht revitalisierten Transekte im Durchschnitt zu etwa einem Drittel mit Neophyten bedeckt (38,6 % resp. 30,5 %). Den zweitgrößten mittleren Neophyten-Deckungsgrad wies der Liechtensteiner Binnenkanal (Fürstentum Liechtenstein) mit 13,0 % auf, wobei hier der Unterschied zwischen den revitalisierten und den nicht revitalisierten Bereichen sehr ausgeprägt war (24,4 % vs. 1,7 %). Den kleinsten mittleren Neophyten-Deckungsgrad wiesen die Transekte an der Engelberger Aa im Kanton Nidwalden (0,04 %) und am Inn im Kanton Graubünden (0,05 %) auf.

3.2 Vergleich von revitalisierten und nicht revitalisierten Flussabschnitten

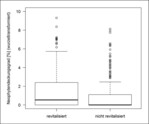

An 12 der 16 Flüsse war die Gesamtartenzahl der untersuchten Neophyten in den revitalisierten Abschnitten größer als in den nicht revitalisierten (mittlere Gesamtartenzahl 3,8 vs. 3,0 Arten, p < 0,05, n = 16, gepaarter t-Test). An 11 der 16 untersuchten Flüsse war auch der Gesamtdeckungsgrad der untersuchten Neophyten im revitalisierten Abschnitt größer als in den angrenzenden nicht revitalisierten Bereichen. Ebenso war der mittlere Gesamtdeckungsgrad der Neophyten je Transekt in den revitalisierten Abschnitten signifikant größer als in den nicht revitalisierten Abschnitten (6,9 % vs. 4,6 %, p < 0.001, Wilcoxon, Abb. 2). Auf 65,2 % aller Transekte fehlten Neophyten oder ihre Deckung betrug weniger als 1 %.

Die Annahme, in nicht revitalisierten Bereichen unmittelbar unterhalb der Revitalisierung mehr Neophyten zu finden als im nicht revitalisierten Bereich oberhalb der Revitalisierung, bestätigte sich hingegen nicht. Die mittlere Gesamtdeckung unterhalb der Revitalisierung war sogar leicht niedriger als diejenige oberhalb der Revitalisierung (4,3 % vs. 4,8 %). Der Unterschied war jedoch nicht signifikant (p > 0.05, Wilcoxon).

Abb. 3 zeigt für jeden der 16 untersuchten Flüsse, auf wie vielen revitalisierten (Karte oben) beziehungsweise nicht revitalisierten Transekten (Karte unten) Neophyten gefunden wurden (schwarz) oder fehlten (weiß). An 14 der 16 Flüsse waren Transekte mit Neophytenvorkommen im revitalisierten Bereich häufiger als im nicht revitalisierten Bereich.

In den revitalisierten Bereichen wurden an drei Flüssen auf jedem Transekt Neophyten gefunden. An zwölf Flüssen kamen auf mehr als der Hälfte oder der Hälfte der revitalisierten Transekte Neophyten vor. Nur vier Flüsse wiesen auf weniger als der Hälfte der Transekte Neophyten auf. In den nicht revitalisierten Bereichen hingegen wurden nur an fünf Flüssen auf mehr als der Hälfte der Transekte Neophyten gefunden.

Am Inn im Unterengadin (1 053 m ü. NN) wurden nur gerade auf einem revitalisierten Transekt Neophyten gefunden, während an der Magliasina (287 m ü. NN, Kanton Tessin) auf 23 der 24 untersuchten Transekte Neophyten wuchsen. Der einzige Fluss, der im revitalisierten Abschnitt vollständig frei von Neophyten war, war die Engelberger Aa (476 m ü. NN, Kanton Nidwalden). Sowohl am Inn, als auch an der Aare bei Rubigen (518 m ü. NN, Kanton Bern) waren jeweils alle in den nicht revitalisierten Bereichen untersuchten Transekte vollständig frei von Neophyten.

Der durchschnittliche Neophyten-Deckungsgrad (quadratwurzeltransformiert) ist in Abb. 3 anhand der Größe des Kreises dargestellt. An immerhin fünf Flüssen war der durchschnittliche Deckungsgrad der Neophyten im nicht revitalisierten Bereich größer als im revitalisierten Bereich. Besonders ausgeprägt war dies am Rheintaler Binnenkanal im Kanton St. Gallen (7,4 % vs. 0,5 %).

3.3 Häufigkeit und Deckungsgrad der Arten

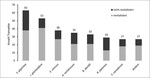

Die am weitesten verbreitete Neophyten-Art war die Spätblühende Goldrute (Solidago gigantea), die auf 63 von 382 untersuchten Transekten (16,5 %) gefunden wurde, gefolgt vom Drüsigen Springkraut (Impatiens glandulifera), das auf 53 Transekten (13,9 %) vorkam (Abb. 4). An dritter Stelle folgte das Einjährige Berufkraut (Erigeron annuus) – die einzige Art in Abb. 4, die auf der Watch-Liste geführt wird (Info Flora 2013b). Mit Ausnahme des Japanischen Staudenknöterichs (Reynoutria japonica) waren alle Arten in den revitalisierten Bereichen weiter verbreitet, d.h. auf mehr Transekten vorhanden, als in den nicht revitalisierten Bereichen.

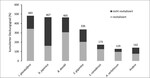

Gemessen an ihrem für alle Transekte kumulierten Deckungsgrad, war das Drüsige Springkraut am häufigsten, gefolgt vom Japanischen Staudenknöterich und dem Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii) (Abb. 5). In den revitalisierten Bereichen wurden vor allem jene Pflan-zen häufiger gefunden, welche gerne offene Flächen besiedeln (Drüsiges Springkraut und Schmetterlingsstrauch). Beim Drüsigen Springkraut war der kumulierte Deckungsgrad in den revitalisierten Bereichen sogar mehr als doppelt so groß wie in den nicht revitalisierten (Abb. 5). Die sechs Neophyten-Arten mit den größten kumulierten Deckungsgraden sind alle in der Schwarzen Liste aufgeführt. Erst danach folgen zwei Arten der Watch-Liste, Balfours Springkraut (Impatiens balfourii, 54 %) und Einjähriges Berufkraut (53 %).

Obwohl das Einjährige Berufkraut und der Verlotsche Beifuß (Artemisia verlotiorum) in Bezug auf die Anzahl besiedelter Transekte weit verbreitet waren (Plätze 3 und 4 in Abb. 4), gehörten sie nicht zu den sechs Neophyten-Arten mit den höchsten kumulierten Deckungsgraden. Die am häufigsten gefundene Spätblühende Goldrute belegte in Bezug auf den kumulierten Deckungsgrad nur Platz vier. Diese drei Neophyten-Arten wurden meist in eher kleinen Beständen gefunden. Das Gegenteil war beim Japanischen Staudenknöterich der Fall, der mit wenigen, aber meist großen Beständen auftrat. Der Japanische Staudenknöterich wurde nur auf 29 von 382 Transekten (7,6 %) gefunden, hatte aber den zweithöchsten kumulierten Deckungsgrad (Abb. 5).

3.4 Neophytenvorkommen nach Höhenstufen

Der Deckungsgrad der Neophyten war in den vier untersuchten Höhenstufen sehr unterschiedlich (Abb. 6). In der planaren Stufe wurden deutlich am meisten Transekte mit hohen Neophyten-Deckungsgraden gefunden. Die Stichproben der planaren Stufe unterschieden sich bezüglich dem Neophyten-Deckungsgrad denn auch signifikant von den Stichproben der anderen drei Höhenstufen (p < 0.001, Wilcoxon). In den höheren Lagen (montan und subalpin) bedeckten die Neophyten nur sehr kleine Flächen (Deckungsgrad pro Transekt unter einem Prozent). Einzig auf einem Transekt an der Flaz im Kanton Graubünden hatte die Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus) einen Deckungsgrad von 12 %. Die Art wurde ansonsten an keinem weiteren Fluss gefunden.

Die Anzahl der Neophyten-Arten pro Höhenstufe war ebenfalls an den tiefer gelegenen Flüssen deutlich höher als an den Flüssen in den höheren Lagen. In der planaren Stufe wurden 13 und in der kollinen Stufe acht verschiedene Arten gefunden. In der montanen und subalpinen Stufe hingegen wurden nur noch eine respektive drei verschiedene Arten angetroffen.

4 Diskussion

4.1 Neophytenvorkommen

In den revitalisierten Flussabschnitten war der Neophyten-Deckungsgrad signifikant höher als in den nicht revitalisierten Abschnitten. Dieses Resultat passt zu den an der Thur zwischen Andelfingen (ZH) und Frauenfeld (TG) gewonnen Erkenntnissen (Brunner 2009). Während Brunner (2009) in den sehr stark veränderten Abschnitten im Mittel einen achtmal höheren Neophyten-Deckungsgrad fand als in nur wenig und nicht veränderten Abschnitten (20 % vs. 2,5 %), sind die Unterschiede an den hier untersuchten, über die ganze Schweiz verteilten 16 Flüsse nicht so markant (6,9 % vs. 4,6 %). An der Magliasina im Kanton Tessin wurden in der aktuellen Untersuchung allerdings noch deutlich höhere Neophyten-Deckungsgrade gefunden, und zwar sowohl in den revitalisierten (38,6 %) als auch in den nicht revitalisierten Bereichen (30,5 %).

Verschiedene Studien (Déchamps et al. 1995, Kowarik 2010, Richardson et al. 2007) haben gezeigt, dass vom Menschen verursachte Veränderungen der Flussdynamik z.B. durch Dämme, unregelmäßige Abflüsse oder Wasserentnahmen die Verbreitung von Neophyten begünstigen. In anderen Studien (Pyšek & Prach 1994, Säumel & Kowarik 2010) wurde zudem erkannt, dass Neophyten in ihrer Verbreitung besonders von linearen Habitaten profitieren. Es ist deshalb davon auszugehen, dass Flüsse im Vergleich zu anderen Landschaftselementen auch in der Schweiz eine bedeutende Rolle bei der Ausbreitung von Neophyten spielen. Nur entlang von Straßen oder Bahnlinien breiten sich Neophyten gemäß Pyšek & Prach (1994) ähnlich leicht aus wie an Flüssen, weil dort ebenfalls lineare Habitate mit gelegentlichen Störungen und daher konkurrenzarmen Standorten vorkommen. Die vorliegende Arbeit bestätigte, dass Neophyten heute an vielen Flüssen in der Schweiz schon weit verbreitet sind.

4.2 Häufigkeit und Deckungsgrad der Arten

Die höchsten kumulierten Deckungswerte hatten das Drüsige Springkraut und der Japanische Staudenknöterich. Diese beiden Arten waren auch an den von Brunner (2009) untersuchten Abschnitten der Thur an zweiter und dritter Stelle. Gemäß einer Studie von Pyšek & Prach (1994) war das Drüsige Springkraut im Jahr 2005 auch an den größten Flüssen der Tschechischen Republik weit verbreitet. Den Grund dafür sahen Pyšek & Prach (1995) in den nassen und nährstoffreichen Böden, welche an Flüssen oft anzutreffen sind und dem Drüsigen Springkraut ideale Standortbedingungen bieten (Drescher & Prots 2000). In einer von Becker et al. (2005) in der Schweiz durchgeführten Studie, welche Neophyten auf 232 Flächen entlang von Straßen und Bahnlinien zwischen 200 und 2 470 m ü. NN aufnahm, war das Drüsige Springkraut hingegen nicht unter den häufigen Arten. Von den Arten der Schwarzen Liste und Watch-Liste wurden in jener Studie das Einjährige Berufkraut, die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) und der Schmetterlingsstrauch am häufigsten gefunden (Becker et al. 2005).

Aufgrund der teilweise sehr mächtigen Robinien, welche vor allem entlang der Flüsse Aire, Birs und Magliasina wuchsen, musste angenommen werden, dass diese in früheren Zeiten im Zusammenhang mit den Flussbegradigungen gepflanzt worden sind. Vor allem in städtischen Gebieten wurde und wird die Robinie häufig gepflanzt. In der Stadt Zürich beispielsweise ist die Robinie nach dem Spitzahorn (Acer platanoides) die am zweithäufigsten angepflanzte Straßenbaumart (Landolt 2011). Weil sich entlang der Flüsse eine sichere Unterscheidung zwischen gepflanzten und spontan gewachsenen Robinien als schwierig herausstellte und der Fokus der Arbeit auf Arten mit spontanen Vorkommen lag, wurde die Robinie bei der Auswertung der Daten nicht berücksichtigt.

4.3 Neophytenvorkommen nach Höhenstufen

Neophyten sind an Flüssen in der Schweiz vor allem im Flachland häufig. In tieferen Lagen waren deutlich mehr Transekte von einer größeren Anzahl Neophyten-Arten besiedelt. Die Studie von Becker et al. (2005) kam entlang von Straßen und Bahnlinien zu den gleichen Ergebnissen: Während auf Flächen unter 500 m ü. NN zwischen zwölf und 32 Neophyten-Arten gefunden wurden, waren es auf Flächen über 2 000 m ü. NN nur maximal vier Arten. In tieferen Lagen war in der aktuellen Untersuchung zudem meistens ein größerer Flächenanteil von Neophyten bedeckt als in höheren Lagen. Bereits zwischen der planaren und der kollinen Stufe war der Unterschied im Deckungsgrad markant (Abb. 6). In der subalpinen und der montanen Stufe wurde zwar nur je ein Fluss aufgenommen, doch kamen dort im Vergleich zu tiefer gelegenen Flüssen erheblich weniger Neophyten vor. Die landesweiten Verbreitungskarten des nationalen Daten- und Informationszentrums der Schweizer Flora (Info Flora 2013a) bestätigen die Resultate: Die in der aktuellen Untersuchung am häufigsten gefundenen Neophyten sind bisher hauptsächlich in den tieferen Regionen der Schweiz (Mittelland und Tessin) verbreitet. An den beiden untersuchten Flüssen der montanen und subalpinen Stufe wurden dagegen hauptsächlich Neophyten gefunden, welche an den übrigen Flüssen nicht auftraten und die für Vorkommen in höheren Lagen bekannt sind (Felsen-Greiskraut (Senecio rupestris) und Vielblättrige Lupine). Die häufigsten Neophyten an den kollinen und planaren Flüssen, namentlich Drüsiges Springkraut, Japanischer Staudenknöterich oder Schmetterlingsstrauch, fehlten in den höheren Lagen vollständig. Aufgrund der Klimaerwärmung könnte sich dies aber ändern (Becker et al. 2005, Landolt 2007), auch wenn anhand statistischer Modelle die größte Neophyten-Zunahme in der Schweiz weiterhin in tieferen Regionen zu erwarten ist (Nobis et al. 2009).

4.4 Handlungsbedarf

Eines der Ziele des neuen Gewässerschutzgesetzes (GSchG) der Schweiz ist die Förderung von Revitalisierungen und somit die „Wiederherstellung der natürlichen Funktionen eines verbauten […] oberirdischen Gewässers mit baulichen Maßnahmen“ (Art. 4 m GSchG). Revitalisierungen bewirken, dass Gewässer freier fließen können und wieder vermehrt Flächen bei Hochwasser überschwemmt werden. Gemäß Studien aus Spanien (Aguiar et al. 2006), Frankreich, Nordamerika und Südafrika (Hood & Naiman 2000) ist sowohl der Deckungsgrad der Neophyten als auch der Anteil der Neophyten an der gesamten Flora auf häufig überschwemmten Flächen höher als an selten überschwemmten Flussufern. Im Gegensatz dazu fand Brunner (2009), dass die häufig überschwemmten Kiesinseln an der Thur nicht zu den für Neophyten besonders geeigneten Standorten gehören. Offenbar war die Störungsintensität – im Sinne der Intermediate-Disturbance-Hypothese (Collins et al. 1995) – dort für die meisten Neophyten-Arten zu groß.

Bei den Erhebungen im Gelände fiel auf, dass vor allem Flüsse in der Nähe von urbanen Zentren und menschlichen Aktivitäten überdurchschnittlich hohe Deckungsgrade an Neophyten aufwiesen. In diversen Studien aus verschiedenen Ländern (Deutschewitz et al. 2003, Nobis 2008, Nobis et al. 2009, Säumel & Kowarik 2010, Vila et al. 2007) wurde der Zusammenhang zwischen Neophytenvorkommen und Siedlungsnähe festgestellt. Die Magliasina mit dem höchsten durchschnittlichen Neophyten-Deckungsgrad führt beispielsweise durch das Dorf Magliaso und einen Golfclub. Säumel & Kowarik (2010) weisen auf die Gefahr hin, dass sich Samen von Neophyten aus Siedlungsgebieten – insbesondere von dort in Gärten und auf Grünflächen angepflanzten Arten – in das angrenzende Umland und durch den Transport mit dem Wasser entlang von Flüssen auch in weiter entfernte natürliche Habitate ausbreiten können. Für die Häufung von Neophyten in der Umgebung von Siedlungsflächen dürften – neben anthropogenen Störungen – auch die häufige Verwendung fremdländischer Zierpflanzen im Gartenbau (Nobis 2008) und der urbane Wärmeinseleffekt (z.B. Landolt 2011) verantwortlich sein.

Die vorliegende Untersuchung hat zwar gezeigt, dass Flussrevitalisierungen die Ansiedlung von Neophyten begünstigen können. Auf Flussrevitalisierungen, von denen neben Flora und Fauna auch der Mensch ganz erheblich profitiert, sollte deshalb aber auch in Zukunft keinesfalls verzichtet werden. Bei künftigen Revitalisierungsprojekten sollte den Neophyten aber von Anfang an genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. So sollte bereits vor Baubeginn eine Aufnahme des Ist-Zustandes der Neophyten gemacht werden. An Flüssen mit bereits starken Vorkommen invasiver Neophyten oder bei Flüssen, welche durch Siedlungsgebiete fließen, müssten zur Verhinderung einer starken Neophyten-Ausbreitung spezielle Maßnahmen getroffen werden: So kann eine gut entwickelte Baumschicht der Ausbreitung vieler Neophyten-Arten wirksam entgegenwirken (Brunner 2009). Sofern vorhanden, sollten beschattende Baumbestände im Rahmen von Revitalisierungsmaßnahmen daher (zunächst) erhalten bleiben. Bei Bau- und Pflegearbeiten ist besonders darauf zu achten, dass keine Neophyten durch die Maßnahmen aktiv ausgebreitet werden, indem z.B. Rhizome vom Japanischen Staudenknöterich mit Aushubmaterial verschleppt werden. Neophyten-Arten wie Spätblühende Goldrute und Drüsiges Springkraut, die an vielen Flüssen in tieferen Lagen bereits heute mit Dominanzbeständen weit verbreitet sind, lassen sich nur mit großem Aufwand eindämmen und die Aussichten auf einen nachhaltigen Erfolg sind gering.

Welche weiteren Standortfaktoren das Aufkommen von Neophyten an revitalisierten Flussabschnitten beeinflussen, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. So dürften das Alter der Fläche (Jahre nach Abschluss der Revitalisierung) und die ablaufenden Sukzessionsprozesse der Vegetation weitere entscheidende Faktoren für das Auftreten von Neophyten an revitalisierten Flüssen sein. Ob die Zunahme der Neophyten an revitalisierten Flussabschnitten nur ein vorübergehendes Phänomen oder ein langfristiges Problem darstellt, müssen längerfristige Datenreihen zeigen, zu denen die dauerhaft markierten Flächen dieser Studie beitragen können.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Fachpersonen in den betroffenen Kantonen für die Informationen über die Flussrevitalisierungen und beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie bei der Vontobel-Stiftung, der Familien-Vontobel-Stiftung und der Margarethe und Rudolf Gsell-Stiftung für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Peter Kauf, ZHAW, danken wir für die statistische Beratung, dem Zivildienstleistenden Mike Senn sowie Michael Mächler, Oliver Akermann, Nicole Eberle und Vreni Haag für die Unterstützung bei den Feldaufnahmen.

Literatur

Aguiar, F.C., Ferreira, M.T., Albuquerque, A. (2006): Patterns of exotic and native plant species richness and cover along a semi-arid Iberian river and across its floodplain. Plant Ecology 184, 189-202.

BAFU (Hrsg., 2012): Merkblatt-Sammlung Wasserbau und Ökologie. Erkenntnisse aus dem Projekt Integrales Flussgebietsmanagement. Bundesamt für Umwelt, Bern.

Becker, T., Dietz, H., Billeter, R., Buschmann, H., Edwards, P.J. (2005): Altitudinal distribution of alien plant species in the Swiss Alps. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 7, 173-183.

Brunner, B. (2009): Auswirkungen von Gewässerrenaturierungen auf die Verbreitung von Neophyten am Beispiel der Thur zwischen Andelfingen und Frauenfeld. Unveröff. Bachelorarb., Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil.

Collins, S.L., Glenn, S.M., Gibson, D.J. (1995): Experimental analysis of intermediate disturbance and initial floristic composition: Decoupling cause and effect. Ecology 76, 486-492.

Déchamps, H., Planty-Tabacchi, A.M., Tabacchi, E. (1995): Changes in the hydrological regime and invasions by plant species along riparian systems of the Adour River, France. Regulated Rivers: Research & Management 11.1, 23-33.

Drescher, A., Prots, B. (2000): Warum breitet sich das Drüsen-Springkraut (Impatiens glandulifera Royle) in den Alpen aus? Wulfenia 7, 5-26.

Deutschewitz, K., Lausch, A., Kühn, I., Klotz, S. (2003): Native and alien plant species richness in relation to spatial heterogeneity on a regional scale in Germany. Global Ecology & Biogeography 12, 299-311.

Gigon, A., Weber, E. (2005): Invasive Neophyten in der Schweiz: Lagebericht und Handlungsbedarf. Geobotanisches Institut, ETH Zentrum, Zürich.

Hess, H.E., Landolt, E., Hirzel, R. (1967): Pteridophyta bis Caryophyllaceae, Flora der Schweiz und angrenzende Gebiete. Birkhäuser, Basel, Bd. 1, 2. Aufl.

Hood, W.G., Naiman, R.J. (2000): Vulnerability of riparian zones to invasion by exotic vascular plants. Plant Ecology 148, 105-114.

Hostmann, M., Knutti, A. (2009): Befreite Wasser. Entdeckungsreisen in revitalisierte Flusslandschaften der Schweiz. Rotpunkt, Zürich.

Info Flora (2013a): Informationen zu Pflanzenarten. Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. http://www.infoflora.ch/de/flora/art-abfragen.html (Stand 13.04.2013).

– (2013b): Schwarze Liste und Watch-Liste invasiver Neophyten. Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listenund-infobl%C3%A4tter.html (Stand 13.04. 2013).

Kowarik, I. (2010): Biologische Invasion: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart, 2. Aufl.

Landolt, E. (2007): Invasive Neophyten in Zürich. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 152 (1/2), 1-15.

Landolt, E. (2011): Zürich. In: Kelcey, J.G., Müller, N., eds., Plants and Habitats of European Cities, 547-577, Springer, New York.

Lauber, K., Wagner, G., Gygax, A. (2012): Flora Helvetica. Haupt, Bern, 5. Aufl.

Lohmeyer, W., Sukopp, H. (1992): Agriophyten in der Vegetation Mitteleuropas. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn-Bad Godesberg.

Nobis, M.P. (2008): Invasive Neophyten auch im Wald? Wald und Holz 8, 46-49.

–, Jaeger, J.A.G., Zimmermann, N.E. (2009): Neophyte species richness at the landscape scale under urban sprawl and climate warming. Diversity and Distributions 15, 928-939.

Pyšek, P., Prach, K. (1994): How important are rivers for supporting plant invasions? Ecology and management of invasive riverside plants, 45-54.

–, Prach, K. (1995): Invasion dynamics of Impatiens glandulifera – a century of spreading reconstructed. Biological Conservation 74, 41-46.

R Development Core Team (2012): R: a language and environment for statistical computing. The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org.

Richardson, D.M., Holmes, P., Esler, K.J., Galatowitsch, S.M., Stromberg, J.C., Kirkman, S.P., Pyšek, P., Hobbs, R.J. (2007): Riparian vegetation: degradation, alien plant invasions, and restoration prospects. Diversity and Distributions 13, 126-139.

Säumel, I., Kowarik, I. (2010): Urban rivers as dispersal corridors for primarily wind-dispersed invasive tree species. Landscape and Urban Planning 94, 244-249.

Sala, O.E., Chapin, F.S., Armesto, J.J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R., Huber-Sanwald, E., Huenneke, L.F., Jackson, R.B., Kinzig, A., Leemans, R., Lodge, D.M., Mooney, H.A., Oesterheld, M., Poff, N.L., Sykes, M.T., Walker, B.H., Walker, M., Wall, D.H. (2000): Biodiversity – global biodiversity scenarios for the year 2100. Science 287, 1770-1774.

SKEW (2008): Schwarze Liste und Watch-Liste. Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Wildpflanzen SKEW. http://www.cps-skew.ch/deutsch/invasine_gebietsfremde_pflanzen/schwarze_liste_und_watch_liste.html (Stand 16.01.2011).

Swisstopo (2007): Reliefkarte georeferenziert. Bundesamt für Landestopografie. http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/maps/overview/overview.html (Stand 15.04.2012).

Vila, M., Pino, J., Font, X. (2007): Regional assessment of plant invasions across different habitat types. Journal of Vegetation Science 18, 35-42.

Vitousek, P.M., D’Antonio, C.M., Loope, L.L., Rejmánek, M., Westbrooks, R. (1997): Introduced species: a significant component of humancaused global change. New Zealand Journal of Ecology 21 (1), 1-16.

Weber, E., Köhler, B., Gelpke, G., Perrenoud, A., Gigon, A. (2005): Schlüssel zur Einteilung von Neophyten in der Schweiz in die Schwarze Liste oder die Watch-Liste. Botanica Helvetica 115, 169-194.

Weber, E. (2013): Invasive Pflanzen der Schweiz erkennen und bekämpfen. Haupt, Bern.

Anschrift der Verfasser(in): Susanne Haag, Rietstrasse 8, CH-8640 Rapperswil, Schweiz, E-Mail susanne_haag@bluewin.ch; Dr. Michael P. Nobis, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Landschaftsdynamik, CH-8903 Birmensdorf, Schweiz, E-Mail michael.nobis@wsl.ch, Prof. Dr. Bertil O. Krüsi, Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, CH-8820 Wädenswil, Schweiz, E-Mail bertil.kruesi@zhaw.ch.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.