Extensive Grünlandnutzung

Abstracts

Der anhaltende Verlust naturschutzfachlich wertvollen Grünlandes erfordert von Naturschutz, Landwirtschaft und Verwaltungen kontinuierlich die Entwicklung von tragfähigen und angepassten Schutz- und Nutzungskonzepten.

Vorliegender Beitrag stellt kurz die Förderinstrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU vor und schlüsselt die grünlandbezogenen Ausgaben der Bundesländer auf. Neben den Direktzahlungen der 1. Säule spielen insbesondere die Agrarumweltmaßnahmen und der Vertragsnaturschutz, die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete und Investitions- und Projektförderungen der 2. Säule eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Grünlandstrategien.

Der Fokus des Beitrags liegt weiterhin auf Beispielen für betriebliche und kooperative Modelle des Grünlanderhalts. Vorgestellt wird, wie leistungsstarke Milchviehbetriebe Naturschutzheu verwerten und welche Organisationsstrukturen sich bisher bei der Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe bewährt haben. Dabei wird auch auf verschiedene Modelle zur Organisation der Beweidung, der Förderung der Hüteschafhaltung und der Beratung für Grünlandbetriebe wird hingewiesen.

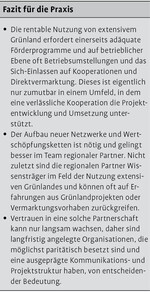

Es zeigt sich, dass es neben den Förderangeboten insbesondere engagierte Landwirte und unterstützende Akteure braucht, um angepasste Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Der Grünlandschutz benötigt langfristig angelegte Projekte und kooperative Netzwerke wie Grünlandzentren oder Landschaftspflegeverbände, die Betriebe mit regionaler, landwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Expertise beim Grünlandschutz unterstützen können.

Extensive Grassland Cultivation – Role of EU agricultural subsidies and of cooperative management

The ongoing loss of ecologically valuable grasslands continuously requires the development of sustainable and adapted land use concepts from nature conservation, agriculture and administrative bodies.

The paper shortly introduces the support programmes of the Common Agricultural Policy of the EU and illustrates the expenses of the federal states related to grasslands. Besides the direct payments of the 1st column particularly the agri-environmental measures and governmental nature conservation programmes, the compensation payments for disadvantaged regions and sponsorships of investments and projects of the 2nd column play an important role for the financing of grassland strategies. Additionally, the study focuses on examples of operational and cooperative models of grassland protection. It illustrates how high-performance dairy farms can use hay from nature conservation sites, and which organisational structures have proven successful for the support of the farms. Further, different models are presented for the organisation of grazing, for the promotion of sheep herding, and for consultations of grassland farms.

The result show that beside financial support particularly dedicated farmers and supporting actors are necessary to develop and implement adapted concepts. Grassland preservation requires long-term projects as well as cooperative networks, such as grassland centres or landcare groups supporting the farms with their regional, agricultural and nature conservation expertise in the context of grassland protection.

- Veröffentlicht am

1 Herausforderung Grünlanderhalt

1.1 Aktueller Handlungsbedarf

Grünland ist eine traditionelle landwirtschaftliche Ressource und stellt gleichzeitig Ökosystemdienstleistungen bereit wie Artenvielfalt, Bodenschutz, Schutz von Grund- und Oberflächenwasser, Speicherung von Kohlenstoff und ein attraktives Landschaftsbild. Auch wenn in Deutschland immer noch 28 % der landwirtschaftlichen Fläche und damit ca. 13 % der Gesamtfläche Grünland sind, ist der Rückgang in den letzten 20 Jahren mit rund 600000 ha erheblich (BMELV 2011). Aus ackerbaulichen Gunstregionen ist Grünland lange fast verschwunden und selbst an traditionellen Grünlandstandorten wie den Hang- oder Höhenlagen der Mittelgebirge, dem Alpenvorland, den Talniederungen und Auen, Niedermoorböden der norddeutschen Tiefebene oder Trockenstandorten geht Grünland vielfach zugunsten der ackerbaulichen Nutzung zurück.

Und obwohl die Rindfleisch- und Milchproduktion in Deutschland wächst, der Milchsektor erlöste 2010 ca. 9 Mrd.€ oder 24 % der Verkaufserlöse der Landwirtschaft und die Aufzucht von Rindern und Kälber weitere 3,4 Mrd.€ (Statistik-Portal 2011), sichern dies schon lange nicht mehr die Erhaltung und Nutzung des Grünlandes. Infolge regionaler Konzentrationsprozesse und technischer und betrieblicher Entwicklungen steht der Weidegang inzwischen selbst an der Nordsee, in der Eifel und dem Alpenvorland unter Druck, obwohl dort grünlandbasierte Weideviehhaltung auf wachsende Milchproduktion trifft. Umgekehrt sind viele nicht ackerbaulich nutzbare sogenannte absolute Grünlandstandorte ohne besondere Förderung nicht betriebswirtschaftlich tragfähig und daher von dem entgegengesetzten Trend der Nutzungsaufgabe bedroht. Hier fehlen zunehmend Betriebe, die Grünland als Weide oder als Schnittwiese nutzen können.

Grünlandhabitate sind ein wichtiger Baustein des Europäischen Natur- und Biodiversitätsschutzes und seit der Agrarreform im Jahr 2004 (Halbzeitbewertung der Agenda 2000) auch eine agrarpolitisch relevante Dimension. 2009 wurden Regeln eingeführt, die die Mitgliedsstaaten ab bestimmten Grünlandverlusten zu Maßnahmen der Grünlandumbruchgenehmigung und des Grünlandumbruchverbots verpflichteten (EU-Verordnung 73/2009 vom 19.01.2009). 2011 wurde der Schutz von Überschwemmungsgrünland, geschützten Grünlandbiotopen und von Grünland in Naturschutzgebieten in die Cross Compliance aufgenommen (Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung). Zuletzt hat die Einführung des Konzepts des High-Nature-Value-Farmland, also der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert, in die europäische Agrar- und Naturschutzpolitik (Oppermann et al. 2012) die hohe Bedeutung der Landwirtschaft für Ziele des Naturschutzes in Europas Kulturlandschaften betont. Monitoringaktivitäten erlauben seither zumindest die quantitative Entwicklung zu dokumentieren, wenngleich die dahinter verborgenen Prozesse, qualitative Änderungen und ökologischen Auswirkungen bisher verborgen bleiben (BfN 2013, Nitsch et al. 2010 und 2012).

In diesem Beitrag liegt der Fokus auf den Beiträgen der europäischen Agrarförderung zur Grünlanderhaltung und dem wachsenden Erfordernis, den Grünlanderhalt nicht den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben allein zu überlassen, sondern regionale Kooperationen für die verschiedenen Dimensionen des erfolgreichen Grünlandschutzes (Grünlandpflege, Flächenverwertung, Produktverwertung, Förderung) weiter auszubauen. Unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit werden im Folgenden als kooperatives Management des Grünlandes bezeichnet. Unter extensivem Grünland sollen dabei sowohl artenreiche extensiv genutzte Wiesen und Weiden (FFH-Lebensraumtypen) als auch Entwicklungsflächen extensivierten artenarmen Grünlands zusammengefasst werden.

1.2 Warum lohnt sich das kooperative Management von extensivem Grünland?

Der Blick auf das extensive Grünland lohnt sich deshalb, weil es zwar einen Rückgang des extensiven Grünlands gibt, aber immer noch landwirtschaftliche Nutzungssysteme existieren, die Nutzung und Erhaltung mit der Generierung landwirtschaftlichen Einkommens verbinden. Gleichzeitig sind die Mutterkuhhaltung oder Schafbeweidung, die Grundfuttergewinnung aus Grünland und der Weidegang für Milchkühe noch deutlich weiter verbreitet als z.B. extensive Ackernutzungssysteme. Fehlende Nutzungsalternativen für absolute Grünlandstandorte begünstigen das Überdauern extensiver Nutzungen und dadurch gibt es, allerdings oft nur noch unter Ausnutzung der Fördermöglichkeiten, betrieblich tragfähige Systeme.

Es lohnt sich also zu schauen, wie diese Systeme wieder gestärkt und zukunftsfähig gestaltet werden können. Damit das Grünland nicht dem Schicksal des Ackerlandes folgt – entweder intensiv oder gar nicht produktiv nutzbar zu sein –, müssen Nutzungen und betriebliche Verwertungskonzepte für das extensive Grünland gezielt entwickelt werden (siehe auch Metzner et al. 2010, Schrameck et al. 2012). Zur Flankierung mit Förderung, Vermarktung und Projekten benötigen Betriebe aber meist die Unterstützung von regionalen Akteuren wie Landschaftspflegeverbänden, regionalen Netzwerken oder Regionalmanagements.

Seit Jahrzehnten kennt die Landwirtschaft in Deutschland nur den Trend der Spezialisierung und Intensivierung bei Nutzungsaufgabe unrentabler Systeme. Daher müssen sich Landwirtschaft, Naturschutz und Akteure aus Forschung, Verwaltung und Regionen zusammenfinden und mit Betrieben immer wieder angepasste extensive Nutzungen entwickeln und in tragfähige betriebliche Konzepte und Fördersysteme umsetzen. Es gibt über Deutschland verstreut viele gute Modellvorhaben und betriebliche Konzepte, wie extensives Grünland ein tragfähiges Standbein für Betriebe sein kann. Dies sind oft individuelle Lösungen mit betriebsübergreifenden Kooperationen und Vernetzung unterschiedlicher lokaler Akteure. Oft werden lokale Nischen z.B. in der Direkt- oder Regionalvermarktung erschlossen und verschiedenste Förderinstrumente wie z.B. Investitionsförderung, Agrarumweltmaßnahmen, Vermarktungsunterstützung oder Regionalentwicklungsmittel müssen verbunden werden. Dass diese Verbindung gut funktioniert, zeigt die Geschichte der Landschaftspflegeverbände, die vielerorts gemeinsam mit den Betrieben die Nutzung und Pflege der Kulturlandschaft sicherstellen, indem vor Ort angepasste Projekte entwickelt und Fördermittel eingeworben werden (siehe z.B. Prager 2009, 2010, 2011).

Dass sich dieser Aufwand auch für den Naturschutz lohnt, zeigt die Mittelgebirgsregion Eifel. Hier wurden seit den 1970er Jahren im Zusammenspiel von extensiv und intensiv wirtschaftenden Milchviehbetrieben, Verwaltungen, der NRW-Stiftung und Prof. Wolfgang Schumacher, bis 2008 Professor für Geobotanik und Naturschutz an der Uni Bonn, nicht nur viele grundlegenden Fördermaßnahmen entwickelt (Schumacher 1988), sondern tatsächlich auch die Bestände vieler seltener und bedrohter Grünlandarten erhalten und vermehrt. Dank eines intensiven Monitorings gelingt für diese Region der Nachweis, dass im Bereich der grünlandabhängigen Pflanzenarten die Ziele der Biodiversitätsstrategie – Stopp des Artenschwundes und Trendumkehr bei den Bestandsentwicklungen der gefährdeten Arten – erreicht werden konnte (Schumacher 2007, 2012).

2 Förderinstrumente

2.1 Vorbemerkungen

Nicht nur in der Eifel, sondern auch in vielen Projekten in anderen Regionen sind in den vergangenen Jahren Strategien entwickelt und umgesetzt worden, die landwirtschaftliche Betriebe in die Lage versetzen, extensives und naturschutzfachlich wertvolles Grünland in der landwirtschaftlichen Nutzung zu halten. Solche Projekte beruhen meist auf zwei Dingen: engagierten Menschen und Fördertöpfen, die Teilkosten einer Entwicklung oder betrieblichen Umstellung abdecken. Da die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union die zentrale Regelungs- und Fördereinrichtung für die Landwirtschaft und für die Entwicklung ländlicher Räum ist, deckt ein Blick auf die GAP mit ihren zwei Säulen die Vielfalt der Förderinstrumente für die Grünlanderhaltung sehr gut ab.

2.2 Beiträge der 1. Säule zur Grünlandförderung

2005 wurde in Deutschland das sogenannte Kombinationsmodell eingeführt, so dass die Tierprämien in flächenaktivierbare Betriebsprämien umgewandelt wurden. Dabei richtete sich die Prämienhöhe nach den historischen Prämienrechten des Betriebs; sie wurde als betriebsindividuelle Prämie in Zahlungsansprüchen (ZA) festgeschrieben. Da bis 2005 Prämienrechte nur für die wichtigsten Ackerfrüchte und Tierprämien existierten – tierhaltende Betriebe erhielten ihre Förderung unabhängig vom Grünlandbestand anhand ihrer Tierzahl –, war der Beitrag von Dauergrünland zur Prämie sehr gering und grünlandstarke Betriebe erhielten durchschnittlich niedrigere Prämienrechte, insbesondere wenn sie das Grünland extensiv mit wenigen Tiere genutzt hatten. Es ergaben sich von Betrieb zu Betrieb zunächst unterschiedliche hoch bewertete ZA, die zur Prämienauszahlung jährlich auf landwirtschaftlicher Nutzfläche „aktiviert“ werden müssen (BMELV 2006).

Im sich ab 2010 anschließenden Prozess, dem „Gleitflug“ zum Regionalmodell mit einheitlichen Prämienhöhen je ZA, kam es bis 2013 zu einer Angleichung der Prämienwirksamkeit von Ackerland und Dauergrünland. Seit 2013 ist jeder ZA in einem Bundesland gleich viel wert (durchschnittlich 340€). Laut Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) betrug das so zwischen 2010 und 2013 umverteilte Prämienvolumen 500 Mio.€. Dabei haben Tierhalter mit wenig oder ohne Fläche Förderung eingebüßt, flächenstarke Grünlandbetriebe seit 2010 jedoch Prämienvolumen gewonnen.

Generell muss aber festgestellt werden, dass die Regelungen der Direktzahlungen, insbesondere das einheitliche Verwaltungs- und Kontrollverfahren (InVeKos), auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Erhaltung von extensivem Grünland hatte und immer noch hat. Probleme bereiten insbesondere Flächen, die viele Landschaftselemente (Büsche, Hecken, Baumreihen, etc.) aufweisen oder aufgrund von trockenen oder feuchten Bedingungen nicht ausschließlich Grünfutterpflanzen, sondern z.B. Heiden oder Binsen aufweisen (vgl. Jedicke & Metzner 2012). Da Direktzahlungen nur für Flächen gewährt werden, die die strengen InVeKos-Fördervoraussetzungen erfüllen, kommt es hier immer wieder zu Anerkennungsproblemen. Förderfähig sind laut EU-Verordnung Ackerland, Dauergrünland oder Dauerkulturen, die im System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen für die Direktzahlungen enthalten sind und landwirtschaftlich oder überwiegend landwirtschaftlich genutzt werden. Die Fläche kann auch aus der Produktion genommen werden; dann muss sie in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) sein und mindestens jährlich gemulcht oder zweijährlich mit Abfahrt des Mähgutes gemäht werden.

Viele naturschutzfachlich wertvolle Grünlandbestände fallen aus der Förderung heraus, wenn sie stark mit Büschen und Bäumen bestanden sind oder nur sehr extensiv genutzt werden. In den Augen der Kontrolleure erfüllt sehr viel Naturschutzgrünland nicht die strengen InVeKos-Anforderungen an Direktzahlungen. Oft bereitet die natürliche Dynamik extensiver Flächen Probleme: Der Austrieb von Hecken und Schlehen und das Zusammenwachsen von Feldgehölzen können innerhalb kurzer Zeit das Bild vor Ort ändern. Dieses ist insbesondere dann ein Problem, wenn vor dem Zeitpunkt der Kontrolle längere Zeit keine Mahd oder Beweidung stattgefunden hat. Dann können Flächen den Eindruck erwecken, nicht landwirtschaftlich genutzt und somit nicht förderfähig zu sein (mehr zu diesem Thema bieten z.B. DVL 2011, DVS 2010a, Jedicke & Metzner 2012, Winkelmüller 2010, 2011).

2.3 ELER – die 2. Säule der Agrarförderung

Die 1. Säule wird durch die Entwicklungsprogramme der ländlichen Räume (ELER) flankiert. Die 2. Säule der EU-Agrarpolitik macht Landnutznern und anderen Akteuren Förderangebote für freiwillige Maßnahmen. Sie gliedert sich in vier Schwerpunkte, die jeweils unterschiedliche Fördermaßnahmen zusammenfassen: SP1 – Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und Qualifizierung, SP2 – Umwelt- und naturschutzgerechte Landnutzung und SP3 – Lebensqualität und wirtschaftliche Entwicklung sowie viertens die methodische Leader-Achse mit dem Ansatz der lokalen Selbststeuerung, aufbauend auf regionalen Entwicklungskonzepten. Die Bundesländer gestalten den von der EU in der ELER-Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 vorgegebenen Rahmen der Programme gemäß ihrer Bedürfnisse. Jedes der 14 Länderprogramme in Deutschland (s. Abb. 1) kann die 40 von der EU vorgegebenen Maßnahmengruppen unterschiedlich ausgestalten und finanziell ausstatten (Freese 2012). Die wichtigsten Maßnahmengruppen, die auch die Grünlandnutzung unterstützen, werden im Folgenden kurz dargestellt.

2.4 Agrarumweltmaßnahmen und Vertragsnaturschutz

Die klassischen Grünlandförderinstrumente sind maßnahmenbezogene Agrarumweltmaßnahmen, zu denen auch der Vertragsnaturschutz gehört. Dabei verpflichten sich Landwirte Maßnahmen wie z.B. eine extensive Grünlandnutzung (Limitierung der Düngung und des Tierbesatzes) für mindestens fünf Jahre durchzuführen. Die Vielfalt der grünlandorientierten Angebote ist hoch und reicht vom Verzicht auf jegliche Düngung und Pflanzenschutz über Limitierung der Stickstoffmenge, Verbot von Kunstdüngern bis hin zu Einschränkungen in der Nutzung z.B. durch Vorgabe später Mähzeitpunkte. Darüber hinaus können die Länder im Vertragsnaturschutz Maßnahmen wie extensive Beweidungen, Pflegemaßnahmen und angepasste Artenschutzmaßnahmen für Trocken- oder Feuchtgrünlandlebensräume fördern (Maßnahmenübersicht siehe Stratmann & Freese 2010). Es gibt inzwischen in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz auch die ergebnisorientierte Agrarumweltmaßnahme „Artenreiches Grünland“. Dabei werden weitgehend keine Vorgaben bezüglich des Grünlandmanagements gemacht, die Fläche muss aber zum Kontrollzeitpunkt eine festgelegte Anzahl an Blütenpflanzenarten aufweisen, die nach einer standardisierten Methode erhoben wird (Freese et al. 2011, Oppermann & Gujer 2003). Im Jahr 2010 flossen in Deutschland insgesamt über 240 Mio.€ in grünlandorientierte Agrarumweltmaßnahmen. Abb. 3 stellt die Finanzmittel, die 2010 über Agrarumweltmaßnahmen und den Vertragsnaturschutz investiert wurden, je Bundesland dar.

2.5 Flächenbezogenen Förderung für benachteiligte Gebiete

Die Ausgleichszahlungen für benachteiligte landwirtschaftliche Flächen, z.B. Almen oder Flächen in Schutzgebieten, aber auch Flächen mit unterdurchschnittlicher Ertragsleistung, stellen für Grünland jährlich Prämien je ha zwischen 50 und 150 (200) € bereit. Die Prämienhöhe ist abhängig von der Ertragsfähigkeit, Mechanisierbarkeit, Schutzauflagen und Höhenstufe der Fläche. Aus Vereinfachungsgründen wird diese Analyse auf Gemeinde bzw. Gemarkungsebene durchgeführt und erfolgt nicht flächenscharf. Im Jahr 2010 wurden 3,8Mio.ha, der überwiegende Teil davon Grünland, mit fast 200 Mio.€ Ausgleichszulage für natürliche Benachteiligungen gewährt. Auf weiteren 128000ha wurden Nutzungseinschränkungen in Natura-2000-Gebieten mit 15,6 Mio.€ entschädigt. Da die Berichterstattung hier nicht nach Nutzungsart unterscheidet, kann lediglich gesagt werden, dass je nach Bundesland 60 bis 100 % dieser Fördermittel dem Grünland zugutekommen.

2.6 Investitions- und Projektförderung

Schließlich stellen Investitions- und Projektförderungen im Bereich der Betriebsinvestitionen (AFP-Agrarinvestitionsprogramme), der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung, der Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmen von Flurbereinigungen und Landtauschverfahren, von Naturschutzprojekten (Förderung Natürliches Erbe) und Leader weitere Fördermöglichkeiten dar. Die Agrarinvestitionsprogramme werden zunehmend eingeschränkt und auf die Anpassungen zugunsten des Tierwohls und des Umweltschutzes bei Milchviehställen konzentriert. Hierbei kann ein obligatorischer Weidegang als Auslauf oder ein hoher betrieblicher Grünlandanteil die Förderchancen verbessern oder die Förderrate erhöhen.

Die Förderung der Flurbereinigung umfasst neben den klassischen, großflächigen und lange dauernden Verfahren auch vereinfachte und beschleunigte Flächenneuordnungen und Flächentauschverfahren. Immer häufiger werden Verfahren auch zur Umsetzung von Naturschutzzielen durchgeführt, z.B. um die extensive Grünlandnutzung zu ermöglichen.

Mit der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung können Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortierung, marktgerechte Aufbereitung, Verpackung, Etikettierung, Be- und Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen gefördert werden.

Über die Maßnahmen des natürlichen Erbes, die in jedem Bundesland anders bezeichnet werden (s. Abb. 2), können Planungen, Projekte und einmalige Naturschutzinvestitionen finanziert werden. Sie sind ein wichtiges Förderinstrument bei der Umsetzung von Natura 2000, der Wasserrahmenrichtlinie sowie bei Pilot- und Erprobungsvorhaben in den Bereichen Beratung, Naturschutz und Landschaftspflege. Die Bundesländer haben 2010 Naturschutzinvestitionen im Rahmen des Natürlichen Erbes mit ca. 90 Mio.€ gefördert. Aufgrund der fehlenden Zugordnung ist hierbei unklar, welcher Anteil der Grünlandnutzung diente.

3 Betriebliche Strategien und kooperative Modelle

Unterschiedliche Situationen verlangen sehr unterschiedliche regionale Strategien zum Grünlanderhalt. Wie ist die Betriebsstruktur? Wie sind Qualität, Quantität und Verteilung des Grünlandes? Was könnten fördernde begleitende Aktivitäten sein? Tourismus? Direktvermarktung? Regionalvermarktung?

Dort, wo es z.B. eine leistungsstarke Milchproduktion gibt, gilt es, den Wert des Weideganges, von Grünlandsilage als Grundfutter und des Aufwuchses von extensivem bzw. Naturschutzgrünland als strukturreiche Futterkomponente wieder stärker bekannt zu machen und zu beforschen. Bewährt haben sich, wenn es um die Optimierung betrieblicher Prozesse unter Nutzung der Ressource Grünland geht, auch beratende Netzwerke und Kooperationen wie z.B. das bereits genannte Eifel-Projekt. In den vergangenen 20 Jahren ist bereits viel Wissen verloren gegangen. Zu lange wurde Grünlandfutter nur als eine schwierig zu managende Futterkomponente angesehen und infolgedessen wurden auch spezialisierte Grünlandberatungen reduziert bzw. aufgegeben.

In der Eifel schwören große Milchviehbetriebe inzwischen darauf, ihren Milchkühen mit jährlichen Milchleistungen um 10000kg Milch/Tier täglich 1kg Naturschutzheu als Strukturfutter in die Ration zu geben (Hermeling 2011). So kann der Aufwuchs von vielen Hektar Naturschutzgrünland betrieblich genutzt werden. Die Betriebe erhalten nicht nur Förderung aus Agrarumweltmaßnahmen für die extensiv genutzten Grünlandflächen, sondern haben auch beobachtet, dass ihre Tiere seither eine erhöhte Gesamtfutteraufnahme haben und so das vermeintlich energiearme Naturschutzheu die Milchleistung der Tiere weiter erhöht hat.

Ein ähnliches Ziel verfolgt das 2011 neu gegründete Grünlandzentrum Niedersachsen, das in der grünland- und milchstarken Nordseeküstenregion den Blick für Grünland wieder schärfen und die Akteure bündeln will. Hier stehen z.B. arbeitswirtschaftliche und tiergesundheitliche Aspekte des Weidegangs, Fragen der Vermarktung von Weidemilch und Naturschutzfragen im Fokus der Akteure aus Landwirtschaft, Molkereien, Landkreisen, Forschung, Agrar- und Naturschutzverbänden.

Kooperative Aktivitäten sind dort noch wichtiger, wo Grünland überwiegend von kleinen Betrieben, durch Mutterkuhhaltung oder Schäfereien genutzt werden und die Flächen vereinzelt liegen oder klein sind. Natürlich können hier auch betriebliche Konzepte greifen, wenn z.B. auf die extensive großflächige Weidehaltung oder die Pflege von Naturschutzgrünland als Betriebszweig gesetzt wird. So bewirtschaftet z.B. der Betrieb Kiene (Behrensdorf/ Ostsee) 400ha in 55 Teilflächen, die überwiegend von der Naturschutzstiftung Schleswig-Holstein gepachtet sind (LandinForm 2010). Der Heinrichshof von Familie Reifenhäuser (Burglar/Westerwald) hat mit einem Nachbarbetrieb nach Freistellung des Grenzbachtals von Fichten im Rahmen eines Ausgleichs-Projektes von Gemeinde, Flurbereinigungs- und Naturschutzbehörde die extensive ganzjährige Beweidung der Talaue übernommen (Reifenhäuser & Reifenhäuser 2013).

Dort, wo eine Beweidung von verstreut liegenden Grünlandflächen oder neu geschaffenen großflächigen Weiden (ANL 2013, Bunzel-Drüke et al. 2009) nicht von einzelnen Betrieben geleistet werden kann, bieten sich weitergehende Kooperationsmodelle an. So haben sich in der Weidegemeinschaft Eckarts in der bayerischen Rhön drei kleinere tierhaltende Betriebe zusammengetan und mithilfe verschiedener Partner zunächst einen bezuschussten Flächennutzungstausch erreicht und dann eine großflächige gemeinsame Beweidung in der Talaue der Sinn realisiert (Rhön 2010). Weitere Beweidungsmodelle sind in unterschiedlichen Zusammenstellungen dokumentiert (Beispielsammlung DVS 2013, Datenbank Bayern 2013, Weideprojekte Hessen 2013).

Einen anderen Weg gehen Projekte, die die Hute- und Wanderschäferei als Nutzung insbesondere verstreut liegender Naturschutzflächen fördern. Beispielhaft sei auf die Förderung der Schäferei und die Re-Etablierung der Wanderschäferei im Landkreis Göttingen hingewiesen. Seit 1996 wurde vom Landschaftspflegeverband ein Netzwerk der schafhaltenden Betriebe aufgebaut, das mit Beratung, gegenseitiger Unterstützung sowie Veranstaltungen wie Schäferstammtisch und Schäferfest arbeitet. Die Rasse des Leineschafes wurde aus polnischen Beständen wieder in der Ursprungsregion Südniedersachsen etabliert und seit 2003 werden die für eine Wiederbelebung der Hüte- und Wanderschäferei unter Nutzung von Naturschutzflächen nötigen Voraussetzungen erarbeitet und umgesetzt (LPV Göttingen 2013). Ähnliche Vorhaben der Wiedereinführung der Hüte- oder Wanderschäferei gibt es auch in der Lüneburger Heide, im Naturpark Meißner-Kaufunger Wald und im Biotopverbund Frankenhöhen. Finanziert werden die Bausteine meist über Leader- und Naturschutzprojektanträge.

Seit dem Jahr 2011 bietet der Deutsche Verband für Landschaftspflege in Thüringen eine Naturschutzberatung für Schafhalter an, die vom erfolgreichen Modell der Naturschutzberatung in Sachsen (Metzner et al. 2013 in diesem Heft, Abschnitt 2.5) inspiriert ist. Diese Beratung von Tierhaltern und die gemeinsame Entwicklung von Nutzungsstrategien mit einem besonderen Blick auf das Grünland basiert im Moment meist auf eingeworbenen Naturschutzprojektmitteln. Die Integration in die landwirtschaftlichen Beratungssysteme (Landwirtschaftskammern, Offizialberatung, Verbands- und Ingenieursberatung) und der Aufbau einer eigenständigen Naturschutzberatung hat gerade erst begonnen (z.B. DVS 2012, LfL 2009). Auch Netzwerke von Demonstrationsbetrieben wie z.B. im ökologischen Landbau ( http://www.demonstrationsbetriebe.de ) oder im Dairyman-Projekt ( http://www.interregdairyman.eu ) konzentrieren sich bisher nur in Ausnahmesituationen auf Grünland.

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist ebenfalls einen Blick wert, da Rinder und Schafe in der Landschaft von der Bevölkerung positiv wahrgenommen werden. Für viele Regionen ist das Grünland mit Weidetieren landschaftsprägend und damit touristisch relevant. Immer mehr Regionen und Projekte versuchen, Betriebe für artenreiches Grünland z.B. über die Wiesenmeisterschaften zu belohnen.

Schließlich sei noch auf die wichtige Säule der Vermarktung der Beweidungsprodukte Milch und Fleisch hingewiesen. Um hierbei einen Zusatzerlös zu erwirtschaften, bieten sich Vermarktungsgemeinschaften, Kooperationen mit dem Einzelhandel oder Direktvermarktung an. Die Milchvermarktung kann z.B. über Mehrwertvermarktungen wie Bio-, Weide-, Vorzugsmilch und veredelte Milchprodukte funktionieren. Da sich für viele große Molkereien der Aufwand für die getrennte Erfassung und Verarbeitung oft nicht lohnt, sind häufig erhebliche Investitionen z.B. in betriebliche oder überbetriebliche Kleinmolkereien nötig (z.B. Gartetalhof Göttingen, Bliesgau Molkerei, Milchhof Kück bei Bremerförde). Daneben gibt es vielfältige Projekte und Initiativen, das Fleisch von Schaf- und Weideprojekten regional zu vermarkten (Altmühltaler Lamm, Leinelammwochen, Rhön-Schdegge, Grünland Spessart, Hohenloher Weiderind, bergischpur, BioWeide-beef Schweiz, Juradistl-Lamm, Ostalb-Lamm usw.). Dieses ist vielfach ein mühsames Geschäft und gelingt oft am besten, wenn die regionale Gastronomie als Abnehmer und Partner gewonnen und die Einbindung in ein regionales Vermarktungskonzept gelingt (siehe auch DVS 2010b).

Literatur

ANL (2013): Online-Handbuch: Beweidung im Naturschutz. http://www.anl.bayern.de/forschung/beweidung/handbuch.htm

Beispielsammlung DVS (2013): http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/themen/eler-nach-2013/agrarumweltschutz-nach-2013/gruenlanderhaltung/.

BfN (2013): Monitoring von Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert. Webangebot. http://www.bfn.de/0315_hnv.html (aufgerufen 10.4.2013).

BMELV (2006): Die EU-Agrarreform – Umsetzung in Deutschland (Ausgabe 2006) http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/EU-Agrarreform2006.html

– (2011): Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Landwirtschaftsverlag. http://www.bmelv-statistik.de/de/statistisches-jahrbuch.

– (2013): Direktzahlungen. Internetangebot. http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/Direktzahlungen/Direktzahlungen.html.

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, C., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung – „Wilde Weiden“. Arbeitsgemeinschaft Biol. Umweltschutz Kreis Soest e. V., Bad Sassendorf-Lohne.

Datenbank Bayern (2013): http://www.anl.bayern.de/forschung/beweidung/datenbank.htm.

DVL (2011): Dokumentation der Veranstaltung „Extensive Beweidung in der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2014“ des DVL im Nov. 2011 in Berlin http://www.lpv.de/veranstaltungen/archiv/details.html?tx_seminars_pi1[showUid=68].

DVS (2010a): Dokumentation und Protokoll der Veranstaltung „Landschaftselemente – Feinjustierung von Förderung und Kontrolle“ im Okt 2010 in Mainz. http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/?id=524.

– (2010b): Erzeugung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten. Tagungsband. http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/qualitaet.

– (2012): Web-Dokumentation der Naturschutzberatungsansätze in Deutschland. http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/themen/naturschutzberatung/in-den-laendern/.

Freese, J. (2012): Natur- und Biodiversitätsschutz in ELER – finanzielle Ausstattung der Länderprogramme zur Ländlichen Entwicklung. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (3), 69-76.

–, Klimek, S., Marggraf, R. (2011): Auktionen und ergebnisorientierte Honorierung bei Agrarumweltmaßnahmen. Natur und Landschaft 86 (4), 162-165.

Hermeling, S. (2011): Vortrag „Integration artenreicher Wiesen und Weiden in heutige Milchviehbetriebe“ auf der Tagung „Naturschutz und Landwirtschaft im Dialog“, Vilm, 04. bis 07. Oktober 2011, dokumentiert unter http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/vortraege/2011/2011-Gruenland-Hermeling.pdf.

Jedicke, E., Metzner, J. (2012): Zahlungen der 1. Säule auf Extensivweiden und ihre Relevanz für den Naturschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (5), 133-141.

LandInForm (2010): Auch Naturschutz kann sich für Landwirte rechnen. LandInForm 4, 30-31. http://www.land-inform.de.

LfL (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 2009): Dokumentation der Internationalen Weidetagung 2009. Vollweidehaltung – Umsetzung in der Praxis mit begleitender Beratung. Freising-Weihenstephan. http://www.lfl.bayern.de/ite/gruenlandnutzung/.

LPV Göttingen (2013): Wiederbelebung der Huteschäferei. Webdokumentation. http://www.leinelamm.de/wissen_huete.html

Metzner, J., Jedicke, E., Luick, R., Reisinger, E., Tischew, S. (2010): Extensive Weidewirtschaft und Forderungen an die neue Agrarpolitik. Förderung von biologischer Vielfalt, Klimaschutz, Wasserhaushalt und Landschaftsästhetik. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (12), 357-366.

–, Keller, P., Kretschmar, C., Krettinger, B., Liebig, N., Mäck, U., Orlich, I. (2013): Kooperativer Naturschutz in der Praxis – Umsetzungsbeispiele der Landschaftspflegeverbände und ihre Bewertung. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11).

Nitsch, H., Osterburg, B., Laggner, B., Roggendorf, W. (2010): Wer schützt das Grünland? Analysen zur Dynamik des Dauergrünlands und entsprechender Schutzmechanismen. Vortrag anlässlich der 50. Jahrestagung der GEWISOLA 2010, Braunschweig, 29.09.-01.10.2010.

–, Osterburg, B., Roggendorf, W., Laggner, B. (2012): Cross compliance and the protection of grassland in the EU – exemplary analyses of land use transitions between permanent grassland and arable land in German regions. Land Use Policy 29, 440-448.

Oppermann, R., Gujer, H.U. (2003): Artenreiches Grünland. Stuttgart.

Prager, K. (2009): Landschaftspflege durch Verbände in Australien und Deutschland. Ein Vergleich der Landcare-Gruppen und Landschaftspflegeverbände. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (3), 89-96.

– (2010): Local and regional partnerships in natural resource management: The challenge of bridging institutional levels. Environmental Management 46 (5), 711-724.

– (2011): Adaptives Management in Naturschutz und Landschaftspflege – die Rolle von Gruppen und Verbänden in Europa. Natur und Landschaft 86 (8), 343-349.

Reifenhäuser, I., Reifenhäuser, D. (2013): Das Projekt Grenzbachtal. http://www.heinrichshof-westerwald.de/gbt.html.

Rhön (2010): Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft – Transferbersuch, 3. und 4. November 2010 in der Rhön. Dokumentation der Exkursion, verfügbar unter http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/veranstaltungen/dvs-archiv/2010/wrrl-und-landwirtschaft/dokumentation-wrrl-und-landwirtschaft-4/.

Schramek, J., Osterburg, B., Kasperczyk, N., Nitsch, H., Wolff, A., Weis, M., Hülemeyer, K. (2012): Vorschläge zur Ausgestaltung von Instrumenten für einen effektiven Schutz von Dauergrünland. BfN, Hrsg., Bonn-Bad Godesberg, http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_323.pdf.

Schumacher, W. (1988): Notwendigkeit und Umfang von Pflegemaßnahmen auf Schutzflächen an Hand ausgewählter Beispiele – Landwirte als Partner des Naturschutzes? Schr.-R. Angew. Naturschutz. 7, 25-38.

– (2007): Bilanz – 20 Jahre Naturschutz – vom Pilotprojekte zum Kulturlandschaftsprogramm NRW. Naturschutzmitt. NRW 1, 21-28

– (2012): Entwicklung, Erfolge und Perspektiven des Vertragsnaturschutzes in NRW. NUA-Seminarber. 10, 61-72

Statistik-Portal (2011): Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Stand Dez 2011. http://www.statistik-portal.de/Landwirtschaft/LGR/DE_PW_y.asp?y=2010.

Stratmann, U., Freese, J. (2010): ELER in Deutschland – Maßnahmensteckbriefe zu den Agrarumweltmaßnahmen. Onlinepublikation. http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-massnahmensteckbriefe.

Weideprojekte Hessen (2013): Datenbank und Dokumentation, verfügbar unter http://www.weideprojekte-hessen.de/.

Winkelmüller, M. (2010): „Schutz durch Nutzung“ hat Bestand: EuGH bestätigt Umweltschutz als wichtiges Ziel des EU-Agrarrechts. Neue Landwirtschaft – Briefe zum Agrarrecht 2010, 434-435.

– (2011): Rechtssicherheit bei EU-Agrarsubventionen. Neue Landwirtschaft – Briefe zum Agrarrecht 2011, 184ff. Online verfügbar: http://www.nl-bzar.de/index.php?id=178.

Anschrift des Verfassers: Dr. Jan Freese, Deutsche Vernetzungsstelle DVS in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Deichmanns Aue 39, D-53179 Bonn, E-Mail jan.freese@ble.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.