Valide Landschaftsbildbewertung im Rahmen der Landschaftsplanung

Abstracts

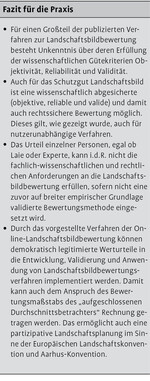

Die Bewertung des Landschaftsbildes, insbesondere in der Landschaftsplanung im engeren Sinne, wird in Wissenschaft, Planungs- und Verwaltungspraxis oft als problematisch wahrgenommen. Der geringe Kenntnisstand zur Bearbeiterunabhängigkeit (Objektivität), Zuverlässigkeit bzw. Reproduzierbarkeit (Reliabilität) und Gültigkeit (Validität) von Bewertungen einzelner „Experten“ bei der Landschaftsbildbewertung wird oft als Grund für diese Problematik genannt. Ausgehend von einer Analyse der fachwissenschaftlichen, rechtlichen und praktischen Anforderungen an Verfahren zur Bewertung des Landschaftsbildes und einer Recherche und Analyse publizierter Bewertungsverfahren sowie einer Analyse des Standes der Anwendung von Methoden zur Landschaftsbildbewertung in der Praxis der örtlichen Landschaftsplanung wird ein empirisches und partizipatives Vorgehen zum Test von Landschaftsbildbewertungsverfahren hinsichtlich ihrer Validität beschrieben. Ergebnisse der Anwendung dieses Validitätstests werden für ausgewählte Methoden dargestellt und kritisch diskutiert. Es wird gezeigt, dass durch Partizipation in der Methodenentwicklung, Methodenvalidierung und Methodenanwendung im Rahmen der Landschaftsbildbewertung Ergebnisse erreicht werden können, die in wissenschaftlicher Hinsicht valider, in rechtlicher Sicht stichhaltiger und in planerisch-praktischer Sicht nachvollziehbar kommunizierbar sowie akzeptanzfördernd für auf der Bewertung basierende Maßnahmen sind.

Valid Evaluation of the Visual Landscape in Landscape Planning Practice – a case of participation!

In academia as well as in landscape planning practice and administrative procedures the assessment of the visual quality of the landscape has often been considered problematic. Reasons identified are a lack of objectivity, reliability and validity of the methods applied, especially in the case of judgments of individual ’experts’. Based on the analysis of scientific, legal and practical requirements for visual landscape assessment methods the study presents an extensive research and analysis of published methods on the assessment of visual landscape quality. It also analyzed the use of these methods in landscape planning practice and presents an empirical and participatory tool to test the validity of assessment methods of the scenic quality.

The paper presents results of this validity test and critically discusses the selected methods. It further shows that by incorporating participatory approaches into the development, validation and application of assessment methods of visual landscape quality the respective results are scientifically more valid, legally better able to stand up in court and easier to communicate in planning practice as well as ensuring acceptance of the planning measures derived.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

1.1 Anlass und Problemstellung

Im Rahmen der Landschaftsplanung im weiteren Sinne (Landschaftsprogramme, Landschaftsrahmen-, Landschafts- und Grünordnungspläne, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Eingriffsregelung, Schutzwürdigkeitsgutachten sowie Strategischen Umweltprüfungen) sind Landschaftsbildqualitäten zu erfassen, zu bewerten und mögliche Änderungen durch geplante Vorhaben zu beurteilen. Dazu liegt in planungsbezogener Literatur und Planungspraxis eine Vielzahl von Vorgehensweisen vor, von denen sich jedoch keine als praktikabel, fachlich valide und rechtssicher erwiesen hat (vgl. dazu Hunziker & Kienast 1999: 162, Kiemstedt et al. 1996: 7, Köppel et al. 1998: 256). Für den überwiegenden Teil dieser Methoden gibt es noch nicht einmal wissenschaftlich abgesicherte Kenntnisse über die Einhaltung der allgemein anerkannten Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (Gruehn 2005,Gruehn & Kenneweg 2000b, Roth 2012). Palmer (2003: 171) stellt fest, dass obwohl die meisten Methodenurheber annehmen, dass die von Ihnen entwickelten Methoden reliabel und valide sind, nur wenige diese Annahmen auch wirklich testen. Er zweifelt sogar an, dass die meisten mit Landschaftsbildbewertung befassten Personen überhaupt über das Wissen verfügen, wie man derartige Fragestellungen untersuchen kann.

Um dem Leser ein einheitliches Begriffsverständnis zu ermöglichen, werden die drei zentralen o.g. wissenschaftlichen Gütekriterien an dieser Stelle im Sinne einer operationalisierenden Definition erläutert:

Unter Objektivität wird in Anlehnung an Bernotat et al. (2002: 364) verstanden, dass die Ergebnisse der Bewertung möglichst unabhängig von dem die Bewertung durchführenden Landschaftsplaner sind. Das kann z.B. dadurch erreicht werden, dass eine hinreichend große Stichprobe von Personen die eigentliche landschaftsästhetische Bewertung vornimmt und so unabhängig vom dem das Bewertungsverfahren koordinierenden Planer und unabhängig von der konkreten Zusammensetzung der Stichprobe stabile Mittelwerte der Bewertung auftreten. In empirischen Untersuchungen hat sich dabei eine Stichprobengröße von ca. 30 Personen als hinreichend erwiesen (vgl. Daniel & Vining 1983, Harfst et al. 1987, Nohl 2001,Palmer 2000, Roth & Gruehn 2011).

Als Reliabiltität wird nach Bernotat et al. (2002: 365) „die Zuverlässigkeit sowie Reproduzierbarkeit der mit bestimmten Methoden gewonnenen Ergebnisse unter gleichbleibenden Bedingungen bezeichnet.“

Unter Validität wird im Folgenden die Sachgerechtheit der Abbildung durch das Bewertungsverfahren verstanden (vgl. Auhagen 1998: 64), also ob das Bewertungsverfahren wirklich misst, was es messen soll und zu messen vorgibt.

Aus der genannten unüberschaubaren Methodenvielfalt und den fachlich-wissenschaftlichen Unsicherheiten der Landschaftsbildbewertung ergibt sich vielfach eine Wahrnehmung der Behandlung des Schutzgutes Landschaftsbild als „Bewertungsproblem“ (Jessel 1998, Köhler & Preiss 2000, Schwahn 1990) – mit dem Resultat, dass in der Planungspraxis das Landschaftsbild als Schutzgut zweiter Ordnung und nicht gleichberechtigt mit den übrigen Schutzgütern, insbesondere dem Schutzgut Arten und Biotope, wahrgenommen wird (vgl. dazu auch Breuer 2001, Hehl-Lange & Lange 1992, Jessel & Fischer-Hüftle 2003, Köhler & Preiss 2000, Leitl 1997, Lange 1999, Nohl 2001 und 2006).

Auf der anderen Seite fordert ein modernes Verständnis von Landschaftsplanung den Einsatz partizipativer Methoden (Davodeau & Gomes Sant‘Anna 2011, Höppner et al. 2007, Stenseke 2009, Swensen et al. 2012, Tress & Tress 2003), auch im Sinne der Europäischen Landschaftskonvention (Council of Europe 2000a, b).

In dem folgenden Beitrag wird dargestellt, wie die fachlich-wissenschaftlichen Anforderungen an die Bewertung des Landschaftsbildes durch ein empirisches und vor allem partizipatives Vorgehen zum Test von Landschaftsbildbewertungsverfahren hinsichtlich ihrer Validität erfüllt werden können. Es wird gezeigt, wie durch Partizipation in der Methodenentwicklung, Methodenvalidierung und Methodenanwendung im Rahmen der Landschaftsbildbewertung Ergebnisse erreicht werden können, die in wissenschaftlicher Hinsicht valider, in rechtlicher Sicht stichhaltiger und in planerisch-praktischer Sicht nachvollziehbar kommunizierbar sowie akzeptanzfördernd für auf der Bewertung basierende Maßnahmen sind.

1.2 Anforderungen an Verfahren zur Landschaftsbildbewertung

Roth (2012: 11-29) setzt sich intensiv mit rechtlichen, planungspraktischen und wissenschaftlichen Anforderungen an Verfahren zur Bewertung des Landschaftsbildes auseinander (für einen Überblick über diese Anforderungen vgl. Tab. 1). Dabei kann auf eine Reihe allgemeiner Vorgaben für bzw. Anforderungen an naturschutzfachliche Bewertungen zurückgegriffen werden (vgl. Bernotat et al. 2002: 382ff.). Mit besonderem Blick auf die Landschaftsbildbewertung beschreibt Winkelbrandt (1997: 9) fachlich-wissenschaftliche Anforderungen (Nachvollziehbarkeit/Transparenz, Objektivität, Reliabilität, Validität). Schafranski (1996: 91f.) behandelt detailliert die Frage der Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Landschaftsbildbewertungsverfahren. Bechmann (1978: 311f.) legt dar, welche formal-mathematischen Anforderungen Bewertungsverfahren erfüllen müssen. Im angloamerikanischen Sprachraum sind vor allem die frühen Arbeiten von Craick & Feimer (1979: 95f.) und Daniel & Vining (1983) zu nennen, die sich mit technischen und methodischen Anforderungen an Verfahren zur Bewertung der Landschaftsbildqualität beschäftigen, sowie die Arbeiten von Palmer (1997, 2000) mit Blick auf die Objektivität und Reliabilität von Landschafsbildbewertungen und Palmer & Hoffmann (2001) im Hinblick auf Reliabilität und Validität.

Die rechtlichen Anforderungen an naturschutzfachliche Bewertungen im Allgemeinen und damit auch an Landschaftsbildbewertungen im Besonderen stellt Gruehn (1999) dar, wobei er diese Anforderungen aus den Rechtsstaatsprinzipien (Rechtmäßigkeit, Bestimmtheitsgebot, Übermaßverbot, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und Willkürverbot) ableitet. Für den anglo-amerikanischen Sprachraum geben Palmer & Hoffmann (2001) einen guten Einblick in die Fragestellung der Gerichtsfestigkeit von landschaftsästhetischen Bewertungen. Sowohl Gruehn (1999) als auch Palmer & Hoffmann (2001) kommen zu dem Schluss, dass sich die Realisierung „gerichtsfester“ Bewertungen aus der Einhaltung fachlich-wissenschaftlicher Standards bzw. Anforderungen ergibt. Dabei kommt der Validität unter den drei wissenschaftlichen Gütekriterien eine besondere Bedeutung zu, da der Nachweis der Validität automatisch auf Erfüllung der Anforderungen nach Objektivität und Reliabilität schließen lässt (vgl. dazu Daniel & Vining 1983: 53, Gruehn 2001: 53).

Im Gegensatz zu der Erfüllung fachlich-wissenschaftlicher und rechtlicher Anforderungen, die sich – wie oben beschrieben – i.d.R. gegenseitig bedingen, bestehen oftmals Konflikte zwischen der Einhaltung fachlich-wissenschaftlicher und planungspraktischer Anforderungen an Landschaftsbildbewertungen. Das betrifft z.B. die Kontrastierung des von der HOAI vorgegebenen Kosten- und damit auch Zeitrahmens (ca. 2 Wochen für die Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes im Rahmen einer Landschaftsplanung mit 10000 ha Größe, nach Bielefeld in Gruehn & Kenneweg 2000b: 58) mit der von Winkelbrandt & Peper (1989) geforderten Erfassung des Landschaftsbildes über alle Jahreszeiten hinweg, um die Aspektvarianz verschiedener Jahreszeitlicher Zustände berücksichtigen zu können.

Leitl (1997) sieht den zu hohen von den Landschaftsbildbewertungsverfahren geforderten Arbeitsaufwand bzw. die daraus resultierende mangelnde Praktikabilität als Hauptgrund für die in der landschaftsplanerischen Praxis oft unzureichende Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes. Neben dem Arbeitsaufwand wird von Seiten der Planungspraxis die Plausibilität der Ergebnisse der Anwendung von Bewertungsverfahren gefordert (vgl. dazu Auhagen 1998), ebenso eine überschaubare Komplexität der Verfahren (vgl. Krause & Klöppel 1991: 49, Schwahn 1990: 122), insbesondere mit Blick auf die Vermittlung an die von der Planung Betroffenen. Im Gegensatz zu Landschaftsbildbewertungsverfahren, die den kompletten Bewertungsvorgang auf eine abstrakte, dimensionslose Bewertungszahl reduzieren, die insbesondere mit Blick auf die Ableitung landschaftsplanerischer Maßnahmen wenig zielführend ist, fordern Roth (2002) sowie Bernotat et al. (2002: 403), dass möglichst alle im Bewertungsvorgang erhobenen bzw. erzeugten Zwischeninformationen dokumentiert und verfügbar gehalten werden. Im Zuge der zunehmenden Bedeutung von Geographischen Informationssystemen für die Landschaftsplanung (vgl. BBN 2005, Wilke et al. 2007) ist auch der von Roth (2002) intensiv beleuchteten Eignung von Landschaftsbildbewertungsverfahren für den GIS-Einsatz Rechnung zu tragen. Schließlich ist für einen erfolgreichen Einsatz in der Planungspraxis noch die methodische Übertragbarkeit von Bewertungsverfahren auf unterschiedliche Maßstäbe und unterschiedliche regionale Kontexte zu nennen.

Entgegen dem „Wildwuchs“ an Landschaftsbildbewertungsverfahren in der Vergangenheit (vgl. Roth 2012: 73ff.) mit teilweise hochspezialisierten Anwendungskontexten (Forststraßenbau im Hochgebirge: Gundermann 1981, landschaftsästhetische Wirkung unterschiedlicher Restwassermengen unterhalb von Staustufen: Patzner 1990) weisen Plachter et al. (2002: 25-29) einen hohen Bedarf an Standards im Naturschutz im Allgemeinen und in Bezug auf Bewertungsverfahren im Besonderen nach. Daniel & Vining (1983: 40) unterstreichen die Bedeutung der Übertragbarkeit als Voraussetzung für eine qualifizierte Anwendung und damit den Nutzen und die Nutzbarkeit von Methoden zur Landschaftsbildbewertung.

Vor den Hintergrund dieses möglichen Zielkonfliktes zwischen der Einhaltung fachlich-wissenschaftlich bzw. rechtlicher Anforderungen auf der einen Seite und denen der Planungspraxis auf der anderen kann zusammenfassend festgestellt werden, dass den fachlich-wissenschaftlichen Anforderungen, und dabei insbesondere der Validität, aus den o.g. Gründen eine besonders hohe Bedeutung zukommt. Einerseits wird über die Realisierung wissenschaftlicher Qualitätskriterien auch die Rechtssicherheit gewährleistet, andererseits nützt auch eine praktikable Methode wenig, wenn sie inhaltlich keine erwiesenermaßen validen Ergebnisse liefert.

1.3 Erfüllung wissenschaftlicher Anforderungen durch publizierte Landschaftsbildbewertungsverfahren

Bernotat et al. (2002: 364) sehen die „Beweislast für die Einhaltung der Gütekriterien [...] bei den Wissenschaftlern, damit Wissenschaft und Gesellschaft vor spekulativen Aussagen geschützt werden“, stellen aber gleichzeitig fest, dass wissenschaftliche Gütekriterien (und damit auch die Validität) in Naturschutz und Landschaftspflege bisher noch eine untergeordnete Rolle spielen. Roth (2012: 65ff.) zeigt auf der Basis einer umfassenden Auswertung von über 200 publizierten Methoden zur Bewertung des Landschaftsbildes, dass bisher sowohl die Methodenurheber als auch Dritte ihrer „Nachweispflicht für die Erfüllung der Validität bisher nur in Ausnahmefällen nachgekommen sind“. Auf der Basis der Untersuchungen von Gruehn & Kenneweg (2000a) von 134 Methoden zur Bewertung der Naturerlebnis- und Erholungsfunktion (von denen nur für sieben, d.h. für ca. 5 %, der Nachweis der Validität erbracht wurde) und einer deutlichen inhaltlichen Erweiterung des Kanons an untersuchten Methoden bzw. an ausgewerteter Sekundärliteratur kommt Roth (2012: 79ff.) zu folgendem Ergebnis: Lediglich für 36 der 205 ausgewerteten Landschaftsbildbewertungsverfahren kann die Erfüllung des wissenschaftlichen Gütekriteriums Validität als erwiesen angesehen werden – das sind gerade einmal knapp 18 % der untersuchten Verfahren. Für die Gütekriterien Objektivität (5,4 % der Verfahren mit positivem Nachweis) und Reliabilität (9,8 % der Verfahren mit positivem Nachweis) sieht die Faktenlage noch ernüchternder aus. Der Nachweis für die entsprechenden wissenschaftlichen Gütekriterien wurde, wenn überhaupt, dann bei solchen Verfahren erbracht, die direkt auf einer empirisch-statistischen Grundlage basieren. Rein hermeneutisch abgeleiteten Landschaftsbildbewertungsverfahren fehlt eine entsprechende wissenschaftliche Absicherung in der Regel.

Grundsätzlich könnte die Verfügbarkeit einer wenn auch überschaubaren Zahl an objektiven, reliablen und validen Methoden zur Bewertung des Landschaftsbildes bei Einsatz dieser Methoden ja ausreichen, um in der Praxis eine adäquate Behandlung des Schutzgutes Landschaftsbild sicherzustellen. Dass die Situation in der Planungspraxis allerdings noch ernüchternder ist, als der oben beschriebene wissenschaftliche Blick auf die Bewertungsverfahren vermuten lässt, wird nachfolgend dargestellt.

1.4 Stand der Anwendung von Methoden zur Landschaftsbildbewertung in der Praxis der Landschaftsplanung

Roth (2006b) hat eine bundesweit hinsichtlich der Verteilung auf die Bundesländer (und damit unterschiedlichen Regelungsmodelle der Landschaftsplanung) und die Gemeindegrößenklassen repräsentative Stichprobe (n=116) von Landschaftsplänen auf örtlicher Ebene hinsichtlich der Behandlung des Schutzgutes Landschaftsbild analysiert. Dabei lässt die Gemeindegröße (Einwohnerzahl) nach Wende et al. (2005) Rückschlüsse auf die Größe und Ausdifferenzierung ihrer Verwaltung ziehen und somit über den fachlichen Sachverstand in der Kommunalverwaltung und kommt damit als mögliche Einflussgröße auf die Landschaftsplanung in Frage. Gruehn & Kenneweg (1998: 35ff.) haben einen signifikanten Einfluss der Faktoren Gemeindegröße und Bundesland auf die Gesamtqualität der Landschaftsplanung nachgewiesen, so dass in der Untersuchung von Roth (2006b) eine Schichtung der Stichprobe für die Generierung von Aussagen über die Behandlung des Schutzgutes Landschaftsbild angebracht war.

Im Ergebnis war in der genannten Studie festzustellen, dass rein quantitativ betrachtet (Anzahl an Textseiten mit Aussagen zum Landschaftsbild, Vorhandensein und Maßstab von Analyse- und Bewertungskarten zum Landschaftsbild, Ausweisung von dezidierten Maßnahmen für das Schutzgut Landschaftsbild) eine nachrangige Behandlung des Schutzgutes Landschaftsbild, insbesondere gegenüber dem Schutzgut Arten und Biotope, vorliegt.

Erstaunlich ist auch, dass trotz der Vielzahl an Bewertungsmethoden nur in einem Bruchteil der Landschaftspläne eine publizierte Methode zur Landschaftsbildbewertung angewendet wird. Dagegen wird im Normalfall – falls eine Landschaftsbildbewertung überhaupt durchgeführt wird – eine weitere, eigene Methode „gestrickt“, die i.d.R. sowohl empirischen Grundlagen zu konkreten Wirkzusammenhängen zwischen dem Vorhandensein von bestimmten Landschaftselementen und deren landschaftsästhetischen Wirkungen auf die Betrachter entbehrt, als auch nicht wissenschaftlich validiert wurde [vgl. dazu ausführlich Roth (2012: 95ff.) mit entsprechenden Zitaten aus Landschaftsplänen].

Im Ergebnis können somit die von Hehl-Lange & Lange (1992), Paar & Stachow (2001) und Nohl (2006) dargestellten Defizite der Landschaftsplanung in Bezug auf die Behandlung des Landschaftsbildes für die deutsche Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene durch Roth (2006b) als empirisch erwiesen angesehen werden.

2 Validitätstest für Landschaftsbildbewertungsverfahren – Methode und Datenmaterial

Der hier beschriebenen Untersuchung liegt als theoretisches Konzept für das Landschaftsbild der so genannte psychologisch-phänomenologische Ansatz nach Nohl (2001: 44) zugrunde, nach dem unter Landschaftsbild das ästhetisch-symbolisch interpretierte Erscheinungsbild der Landschaft verstanden wird. Landschaftsbild ist somit (auf der Bildebene) Synthese der Landschaft (mit all den bildauslösenden Landschaftskomponenten und -elementen) auf der Objekteebene und des Betrachters (in seiner subjektiven Befindlichkeit) auf der Subjektebene. Das Grundverständnis, dass Landschaftsbild immer an menschliche Wahrnehmung gekoppelt ist und nicht losgelöst davon erfasst, analysiert und bewertet werden kann, entspricht der vorherrschenden Literaturmeinung im deutschsprachigen und angloamerikanischen Raum (vgl. u.a. Daniel & Vining 1983: 43, Köhler & Preiss 2000:18, Wenzel 1991: 19, Wöbse 2002: 170f., Zube et al. 1982: 3).

Somit kommt als Außenkriterium zur Valdierung von Landschaftsbildbewertungsverfahren nur die definitionsgemäße „Messung“ der Landschaftsbildqualität durch Befragung einer Vielzahl unabhängiger „Bewertungssubjekte“ (d.h. Landschaftsbetrachter) in Frage. In der Vergangenheit wurden zum Erlangen dieser empirischen Grundlage oft

Vor-Ort-Befragungen (so z.B. bei bei Baumgartner 1984, Bauer et al. 1979, Gruehn et al. 2003, Jacob 1974) bzw.

Befragungen auf simulativer Grundlage anhand von Fotos, Dias, Videos oder Filmen (z.B. bei Asseburg 1985, Atkins & Blair 1983, Craik 1983, Daniel & Boster 1976, Feimer 1984, Hoisl et al. 1992, Hunziker & Kienast 1999, Kaplan et al. 1972, Nohl 1974 und 1979, Shafer et al. 1969, Stewart et al. 1984, Stokols 1978, Zube 1973a, 1973b)

durchgeführt. Beide Arten der Befragung haben für die Erlangung großer, sozio-demographisch und geographisch breit gefächerter Stichproben an Teilnehmern ihre spezifischen Nachteile, weshalb von Roth (2006a) ein Verfahren zur internetgestützten Landschaftsbildbewertung entwickelt wurde, das seinerseits wieder mit Vor-Ort- und simulativen Befragungen validiert wurde.

Im Rahmen des hier beschriebenen Validitätstest wurden zwei ausgewählte Verfahren zur Bewertung des Landschaftsbildes (Bielefeld 1990 und Leitl 1997) untersucht. Beide Methoden können als so genannte leitbildorientierte Indikatorenmodelle klassifiziert werden. Die Auswahl lag vor allem darin begründet, dass es für beide Methoden mehrere Anwendungsfälle aus realen Planungsverfahren in unterschiedlichen Landschaftsräumen Deutschlands gab, wobei verschiedene Bearbeiter diese Verfahren angewendet haben. Damit kann sichergestellt werden, dass der Validitätstest sich auf möglichst praxisnahe Bedingungen stützt und nicht auf Verfahrensanwendungen unter praxisfernen Konstellationen.

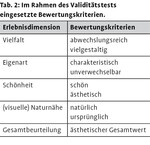

Um Aussagen zur Validität der beiden Bewertungsverfahren gewinnen zu können, wurden die im Rahmen der ausgewerteten Verfahrensanwendungen bewerteten Landschaftsbildeinheiten nach einer einheitlichen Methode vom Autor dieses Beitrags fotografisch mit Panoramaaufnahmen dokumentiert. Einzelheiten zur Anfertigung dieser Fotodokumentation, welche den Rahmen des vorliegenden Artikels sprengen würden, können Roth (2012: 169ff.) entnommen werden. Insgesamt lagen für das Verfahren nach Bielefeld (1990) 79 entsprechend fotodokumentierte Landschaftsbildeinheiten aus drei Landschaftsplänen, für das Verfahren nach Leitl (1997) 75 fotodokumentierte Landschaftsbildeinheiten aus ebenfalls drei Landschaftsplänen vor. Diese Panoramafotos wurden nun in einer auf Roth (2006a) basierenden Internetumfrage (Screenshot siehe Abb. 1) durch insgesamt 820 Umfrageteilnehmer(innen) bewertet. Insgesamt wurden 5751 Bildbewertungen anhand des vollständigen Kriteriensets von neun Bewertungskriterien (Tab. 2) erzeugt. Dabei wurde jede Erlebnisdimension durch zwei Kriterien operationalisiert, die sich in Vortests als geeignet zur Erfassung eben dieser Dimension des Landschaftserlebens erwiesen hatten. Zusätzlich wurde eine Gesamtbewertung erfasst.

Diese durch eine Vielzahl von Landschaftsbetrachter(inne)n erzeugte Bildbewertungen wurden im anschließenden Test zur Beurteilung der Validität der beiden untersuchten Verfahren statistisch mit den Ergebnissen der Landschaftsbildbewertungen aus den Landschaftsplänen verglichen, um so festzustellen, ob die Expertenbeurteilung aus den Landschaftsplänen mit den Beurteilungen der „aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter“ übereinstimmt (zu den methodisch-statistischen Details vgl. Roth 2012: 196ff.).

3 Ergebnisse des Validitätstests und Diskussion

Erstmals liegen als Ergebnis der von Roth (2012) durchgeführten Untersuchungen für die beiden untersuchten Bewertungsverfahren Einschätzungen hinsichtlich ihrer Validität, basierend auf einer breiten empirischen Datenbasis vor [über 800 Teilnehmer(innen), über 5700 komplette Bildbewertungen]. Als erstes Ergebnis bleibt festzuhalten, dass für alle Kriterien der beiden untersuchten Bewertungsverfahren signifikante und positive Zusammenhänge zwischen den Verfahrensergebnissen (singuläres Expertenurteil) und der Landschaftsbeurteilung durch (eine große Anzahl) Laien bestehen. Dass dieses keinesfalls eine triviale Erkenntnis ist, kann unter Bezug auf Gerhards (2003: 20f.) bemerkt werden: Dieser stellte bei einer Untersuchung verschiedener Verfahren zur vorhabensbezogenen Landschaftsbildbewertung fest, dass z.T. gegensätzliche Annahmen über den Zusammenhang von einzelnen Indikatoren und darauf basierenden Bewertungskriterien bestehen, so z.B. von Strukturvielfalt einer Landschaft und ihrer visuellen Empfindlichkeit. Damit könnte je nach Wahl des Bewertungsverfahrens auch ein völlig gegensätzliches Bewertungsergebnis erreicht werden.

Hinsichtlich des Grades der Ausprägung der Zusammenhänge von Verfahrensergebnissen (Expertenurteil) und der Landschaftsbeurteilung durch (eine große Anzahl) Laien bestehen jedoch Unterschiede zwischen den beiden analysierten Methoden bzw. den jeweils berücksichtigten Kriterien:

Höchst signifikante positive Korrelationen zwischen den im Rahmen der Internetumfrage erfassten Kriterien und den Bewertungsstufen der Anwendungsfälle des Verfahrens nach Leitl (1997) zeigen, dass ein grundsätzlicher, empirisch nachweisbarer Zusammenhang zwischen der Expertenbewertung unter Anwendung des Verfahrens nach Leitl (1997) und der Landschaftsbildbeurteilung durch den „aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter“ (statistisch modelliert aus den Ergebnissen der Internetumfrage) besteht. Für die Bewertung der Schönheit des Landschaftsbildes und für die Gesamtbeurteilung ergeben sich Korrelationskoeffizienten Kendalls Tau-b von über 0,4, so dass hier im Ergebnis der vorliegenden Studie von einer erfolgreichen Validierung des Verfahrens ausgegangen werden kann. Zur Höhe der Schwellenwerte für die Kriteriumsvalidierung vgl. Bortz & Döring (2002: 201).

Die Korrelationen für das Verfahren nach Bielefeld (1990) liegen alle unter dem Schwellenwert von 0,4. Demnach ist eine Anwendung des Verfahrens nach Bielefeld (1990) aufgrund der Verfügbarkeit des validen Verfahrens nach Leitl (1997) abzulehnen. Hier soll mit Blick auf die kommunale Landschaftsplanung auch lobend hervorgehoben werden, dass Leitl (1997) es nicht bei der Bewertung in ordinalen Wertstufen belässt, sondern durch ganz konkreten Maßnahmenbezug der resultierenden Kategorien eine einfache Ableitung von Maßnahmen aus den Bewertungskategorien ermöglicht, was in der Planungspraxis von großer Bedeutung ist. Insbesondere bei den stark numerisch orientierten Bewertungsverfahren der 1970er- und 1980er-Jahre war das oft nicht der Fall.

Hinsichtlich der Bewertung der wahrgenommenen Naturnähe, der Vielfalt und der Eigenart des Landschaftsbildes hat sich keines der beiden untersuchten Verfahren (trotz signifikanter positiver Korrelationen) als hinreichend valide erwiesen. Die Suche nach einem Verfahren zur validen Bewertung der beiden in §1 Abs.1 Nr.3 BNatSchG genannten Kriterien (Vielfalt, Eigenart) und der oft alternativ/ergänzend verwendeten wahrgenommenen Naturnähe muss demnach weiter fortgesetzt werden.

Generell bleibt trotz der erwiesenen Validität eines der beiden untersuchten Expertenverfahren sowie der grundsätzlichen positiven Korrelation von Expertenurteil (ausgedrückt über das Ergebnis der Bewertungsverfahren) und den Gruppenmittelwerten der Laienurteile (Außenkriterium zur Validierung) festzuhalten: Einzelne Expertenurteile, auch wenn sie einer publizierten Methode folgen [und damit nach Palmer & Hoffmann 2001 im Zuge der Rechtsprechung (in den USA) als valide und gerichtsfest gelten würden], sind mit Vorsicht zu genießen. Korrelationswerte von unter 0,5 bei allen der von Roth (2012) untersuchten Zusammenhänge von Experten- und Laienbewertung verdeutlichen das. Insofern hat die hier dargestellte Studie den in einzelnen wissenschaftlichen Veröffentlichungen bereits mehrfach erfolgten Warnruf vor singulären Expertenurteilen (vgl. dazu z.B. Buhyoff et al. 1978, Coeterier 2002, Vouligny et al. 2009) bestätigt.

In gleichem, wenn nicht noch höherem Maße gilt diese Vorsicht gegenüber dem landschaftsästhetischen Urteil einzelner „Experten“ auch für die in Deutschland übliche Rechtsprechung im Zuge der Eingriffsregelung, wobei der als Maßstab für die Beurteilung des Landschaftsbildes vor Gericht angesetzte „aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter“ i.d.R. über den die Entscheidung treffenden Richter operationalisiert wird (Fischer-Hüftle 1997: 240). Mit der im Rahmen dieser Methode entwickelten Internetbefragung und den damit unter Anwendung partizipativer Methoden erzielbaren, auf einer breiten Basis (d.h. großen, diversen Stichprobe) fundierten Ergebnissen kann dieser „aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter“ nun erstmalig mit vergleichbar geringem empirischen Untersuchungsaufwand auch wirklich (statistisch) modelliert werden.

4 Schlussfolgerungen

Im Rahmen der beschriebenen Untersuchungen wurde gezeigt, dass durch Partizipation in der

Methodenentwicklung (für die Online-Bewertung des Landschaftsbildes),

Methodenvalidierung (für die beiden oben genannten Verfahren) und

Methodenanwendung (bei nutzerabhängigen empirischen Bewertungsverfahren) im Rahmen der Landschaftsbildbewertung

Ergebnisse erreicht werden können, die in wissenschaftlicher Hinsicht valide, in rechtlicher Sicht gerichtsfest und in planerisch-praktischer Sicht nachvollziehbar kommunizierbar sowie akzeptanzfördernd für auf der Bewertung basierende Maßnahmen sind.

Es ist sicherlich weder praktisch möglich noch erforderlich, für jede in der landschaftsplanerischen Praxis zu erstellende Landschaftsbildbewertung mit Hilfe einer internetgestützten Methode eine auf einer deutschlandweit repräsentativen Stichprobe basierende empirische Datengrundlage zu erfassen. Gleichwohl kann und sollte die in diesem Beitrag beschriebene und von Roth (2006a) validierte Methode der Online-Landschaftsbildbewertung bei besonders großräumig wirkenden oder „brisanten“ Verfahren sowie bei der Entwicklung neuer oder Validierung bestehender gebräuchlicher Landschaftsbildbewertungsverfahren zum Einsatz kommen.

Roth & Gruehn (2011), Cardino (2012) und Roth & Gruehn (in Bearbeitung) haben die Praktikabilität der internetbasierten Landschaftsbildbewertung auch außerhalb des Kontextes der hier beschriebenen Anwendung bestätigt. Mit der damit möglichen Einbeziehung breit demokratisch legitimierter gesellschaftlicher Wertsysteme in die Verfahrensentwicklung und Anwendung kann so auch ein Beitrag zu partizipativer Landschaftsplanung im Sinne der Europäischen Landschaftskonvention (Council of Europe 2000a, 2000b) bzw. Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne der Aarhus-Konvention (UNECE 1998) geleistet werden.

Die Validierung des nutzerunabhängigen Verfahrens nach Leitl (1997) für die Bewertungskriterien „Schönheit“ und „Gesamtbewertung“ zeigt aber auch, dass grundsätzlich auch nutzerunabhängige Verfahren geeignet sein können, um die oft als ausschließlich subjektiv charakterisierten landschaftsästhetischen Qualitäten zu erfassen und zu bewerten. Aus Gründen des effizienten Umgangs mit limitierten Zeit-, Personal- und Finanzressourcen wird daher sicherlich in der kommunalen Landschaftsplanung weiterhin die Anwendung von nutzerunabhängigen Expertenverfahren angebracht sein. Vorzugsweise sollten dabei aber solche Verfahren zum Einsatz kommen, deren Validität tatsächlich empirisch nachgewiesen wurde.

Wenn im Einzelfall (s.o.) aufwändige nutzerabhängige Verfahren durchgeführt werden, so sind dafür auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Eine Abrechnung als „besondere Leistung“ im Rahmen der HOAI scheint dabei geeignet.

Generell bleibt für die Landschaftsbildbewertung festzuhalten, dass entsprechend geschulte Experten, die sich auf landschaftsästhetische Fragestellungen spezialisieren und einen vertieften Überblick über die Literatur in diesem Forschungsfeld besitzen, mit fixierten Ressourcen deutlich bessere Ergebnisse erzielen können, als das ein durchschnittlich ausgebildeter Landschaftsplaner kann. Aus diesem Grund soll dieser Beitrag auch mit einem Plädoyer an die Hochschulausbildung von (Landschafts-)Planern schließen, landschaftsästhetische Kompetenzen in verstärktem Maße in die Curricula einzubauen, um die qualifizierte Anwendung – auch partizipativer – Landschaftsbildbewertungsverfahren in der Praxis der Landschaftsplanung (im weiteren Sinne) zu fördern.

Literatur

Asseburg, M. (1985): Landschaftliche Erlebniswirkungsanalyse und Flurbereinigungsmaßnahmen. Natur und Landschaft 60 (6), 235-239.

Atkins, J.T., Blair, W.G.E. (1983): Die I-220 am Cross-Lake, Louisiana. Visuelle Auswirkungen verschiedener Trassen einer Fernstraße. Garten + Landschaft 93 (8), 632-635.

Auhagen, A. (1998): Verbal-Argumentation oder Punkte-Ökologie. Bewertungsverfahren unter der Lupe des Planers. In: Sächsische Akademie für Natur und Umwelt, Hrsg., Dresdner Planergespräche, Bericht zur wissenschaftlichen Arbeitstagung am 14. und 15. November 1997, Schmid und Druck, Oppenheim, 57-109.

Bauer, F., Franke, J., Gätschenberger, K. (1979): Flurbereinigung und Erholungslandschaft. Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Hrsg., Schr.-R. B: Flurbereinigung 68, 123 S.

Baumgartner, R. (1984): Die visuelle Landschaft – Inventar, Analyse und Evaluation der Ressource Landschaft in ihrer formalen Erscheinung, ihrer visuell/ästhetischen Attraktivität und ihrer ökologischen Stabilität. Diss. Univ. Bern, Philosoph.-Naturwiss. Fakultät, 250 + 73 S.

BBN (Bundesverband Beruflicher Naturschutz, Hrsg., 2005): Effektivierung der kommunalen Landschaftsplanung durch den Einsatz Geographischer Informationssysteme. Positionspapier des AK Landschaftsplanung im BBN, Bonn, 8 S.

Bechmann, A. (1978): Nutzwertanalyse, Bewertungstheorie und Planungsmethodik. Beiträge zur Wirtschaftspolitik 29, Haupt, Bern/Stuttgart, 361 S.

Bernotat, D., Jebram, J., Gruehn, D., Kaiser, T., Krönert, R., Plachter, H., Rückriem, C., Winkelbrandt, A. (2002): Gelbdruck „Bewertung“. In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R., Riecken, U., Hrsg., Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz, Ergebnisse einer Pilotstudie, Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 70, 357-407.

Bielefeld, U. (1990): Zum Beitrag der Erholungsplanung. Garten + Landschaft 100 (1), 41-49.

Bortz, J., Döring, N. (2002): Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler. 3. Aufl., Springer, Berlin, 812S.

Breuer, W. (2001): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes – Vorschläge für Maßnahmen bei Errichtung von Windkraftanlagen. Naturschutz und Landschaftsplanung 33 (8), 237-245.

Buhyoff, G.J., Wellman, J.D., Harvey, H., Fraser, R.A. (1978): Landscape Architects’ Interpretations of People’s Landscape Preferences. J. Environ. Management 6, 255-262.

Cardino, R. (2012): Voices from the Mountains: Local People’s Perceptions on Policies Protecting the Karst Landscape of Bohol, the Philippines. Diss. TU Dortmund, Fakultät Raumplanung.

Coeterier, J.F. (2002): Lay people’s evaluation of historic sites. Landscape and Urban Planning 59(2), 111-123.

Council of Europe (Hrsg., 2000a): Official Text of the European Landscape Convention. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/ 176.htm (16.01.2013).

– (Hrsg., 2000b): Explanatory Report of the European Landscape Convention. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/176.htm (16.01.2013).

Craik, K.H. (1983): The psychology of the large scale environment. In: Feimer, N.R., Geller, E.S., eds., Environmental Psychology: Directions and Perspectives, Praeger, Stroudsburg, PA, 67-105.

–, Feimer, N.R. (1979): Setting Technical Standards for Visual Assessment Procedures. In: Elsner, G.H., Smardon, R.C., eds., Our National Landscape: Proceedings of a Conference on Applied Technology for Analysis and Management of the Visual Resource, USDA-Forest Service General Technical Report PSW-35, Berkeley, CA, 93-100.

Daniel, T.C., Boster, R.S. (1976): Measuring landscape aesthetics: The scenic beauty estimation method. USDA Forest Service, ed., Forest Service Research Paper RM-167 Rocky Mt. Forest and Range Experiment Station, Fort Collins, Colorado, 66 pp.

–, Vining, J. (1983): Methodological Issues in the Assessment of Landscape Quality. In: Altman, I., Wohlwill, J.F., eds., Behavior and the Natural Environment, Plenum Press, New York, 39-84.

Davodeau, H., Gomes Sant‘Anna, C. (2011): La participation du public et ses incidences sur l’évolution des théories et pratiques du projet des paysagistes. Territoire en Mouvement – Revue de géographie et d’amãagement 11, 50-65.

Feimer, N.R. (1984): Environmental perception: The effects of media, evaluative context, and observer sample. J. Environ. Psychology 4 (1), 61-80.

Fischer-Hüftle, P. (1997): Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft aus der Sicht eines Juristen. Natur und Landschaft 72 (5), 239-244.

Gerhards, I. (2003): Die Bedeutung der landschaftlichen Eigenart für die Landschaftsbildbewertung. Culterra 33, Universität Freiburg, Institut für Landespflege, 224 S.

Gruehn, D. (1999): Anforderungen und die Gerichtsfestigkeit von Bewertungsverfahren – Konsequenzen für Praxis und Forschung – am Beispiel „Naturschutz und Bauleitplanung“. In: Wiegleb, G., Bröring, U., Hrsg., Implementation naturschutzfachlicher Bewertungsverfahren in Verwaltungshandeln, BTU Cottbus, Aktuelle Reihe 5/99, 94-105.

– (2001): Einschätzung der Bedeutung von Landschaftselementen für das Landschaftserleben. In: Paar, P., Stachow, U., Hrsg., Visuelle Ressourcen – Übersehen ästhetische Komponenten in der Landschaftsforschung und -entwicklung, ZALF-Ber. 44, 49-59.

– (2005): Zur Validität von Bewertungsmethoden in der Landschafts- und Umweltplanung. Handlungsbedarf, methodisches Vorgehen und Konsequenzen für die Planungspraxis, aufgezeigt am Beispiel der Validitätsprüfung praxistauglicher Verfahrensansätze zur Bewertung von boden-, wasser- und klimarelevanten Landschaftsfunktionen. Mensch & Buch, Berlin, 577S.

–, Kenneweg, H. (1998): Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Flächennutzungsplanung. Angew. Landschaftsökol. 17, 492 S.

–, Kenneweg, H. (2000a): Anforderungen und Perspektiven zur Weiterentwicklung der örtlichen Landschaftsplanung unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur Agrarfachplanung. 2. Zwischenbericht über das FuE-Vorhaben 898 82 021 im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz, Berlin, 134 S.

–, Kenneweg, H. (2000b): Stand der Anwendung von Landschaftsanalyse- und Bewertungsmethoden in der Praxis der örtlichen Landschaftsplanung. Ergebnisbericht zur gleichnamigen Fachveranstaltung im Rahmen des FuE-Vorhabens 898 82 021 im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. BfN-Skripten 19, 144S.

–, Roth, M., Kenneweg, H. (2003): F&E-Studie „Entwicklung eines Ansatzes zur Einschätzung der Bedeutung von Landschaftselementen für das Landschaftserleben als Grundlage für die Beurteilung des Landschaftsbildes“. Abschlussbericht i.A. des Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Berlin, 142 S. zzgl. Karten.

Gundermann, E. (1981): Die Auswirkungen des Forststraßenbaus im Hochgebirge auf die Walderholung und das Landschaftsbild. Ergebnisse einer Delphi-Studie, Vorschlag eines Bewertungsverfahrens. Forstw. Cbl. 100 (2), 65-75.

Harfst, W., Nohl, W., Scharpf, H., Stocks, B. (1987): Landschaftsplanerische Modelluntersuchung Flurbereinigung Dill-Sohrschied. Teil III: Konzept zur Erfassung und Bewertung landschaftsästhetisch wirksamer Strukturen. Univ. Hannover, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz, 59 S.

Hehl-Lange, S., Lange, E. (1992): The insufficient consideration of visual aspects in environmental planning. Association of European Schools of Planning, VI. AESOP-Congress, Stockholm.

Hoisl, R., Nohl, W., Zekorn-Löffler, S. (1992): Flurbereinigung und Landschaftsbild. Entwicklung eines landschaftsästhetischen Bilanzierungsverfahrens. Natur und Landschaft 67 (3), 105-110.

Höppner, C., Frick, J., Buchecker, M. (2007): Assessing psycho-social effects of participatory landscape planning. Landscape and Urban Planning 83 (2-3), 196-207.

Hunziker, M., Kienast, F. (1999): Potential impacts of changing agricultural activities on

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.