Vom Naturschutz leben können

Abstracts

Dieser Beitrag widmet sich dem Thema Laienmonitoring aus der Perspektive von freiberuflich tätigen Biologen und Landschaftsplanern. In standardisierten Leitfadeninterviews wurden diese befragt, inwieweit staatliche Naturschutzaufgaben von Laien übernommen werden dürfen und welche Auswirkungen solches Laienmonitoring auf ihren eigenen Berufsstand haben kann.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Bewusstsein zum Thema sehr hoch ist, die meisten Befragten sind selbst als Freiwillige oder Betreuer mindestens vier Tage pro Jahr im Einsatz. Für die Meisten spielen Monitoringaufgaben auch eine wirtschaftliche Rolle. Die Relevanz von Citizen Science wird überwiegend in der Bewusstseinsbildung gesehen, während der Beitrag zur Wissenschaft in Österreich und Deutschland als eher untergeordnet eingestuft wird. Wissenschaftliches Potenzial wird dann gesehen, wenn es gelingt, einfache Fragestellungen zu entwickeln. In diesen Fällen wird eher von Synergien als von echter Konkurrenz ausgegangen.

Kritisch gesehen werden hingegen Beiträge von Laien zu staatlichen Aufgaben wie FFH-Monitoring und Datenerhebungen für Prüfverfahren (z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfungen). Als größte Herausforderung werden dabei neben der Validierung vor allem die Beweissicherung und Gewährleistung und damit möglicherweise verbundene rechtliche Probleme gesehen.

Im Bereich von Citizen Science in der Umweltbildung sind neue Arbeitsfelder für Experten zu erwarten, vor allem in der Entwicklung und Betreuung von Programmen, Validierung und Datenmanagement.

Living on Nature Conservation – Effects of lay monitoring on governmental monitoring tasks and on the work of biologists and landscape planners

This study presents the viewpoints of self-employed biologists and landscape planners on various aspects of citizen science. In qualitative surveys 10 experts were interviewed about the potential of citizen science as a legitimate data source for official monitoring reports, as well as the implication of the increasing involvement of volunteers on their own profession.

The results show a high level of awareness of opportunities as well as threats with respect to citizen science. Most experts act as volunteers themselves or as trainers for at least four days per year. However, for most of them, professional data collection and monitoring is an important source of their personal income.

The experts rate the raising of environmental awareness as the most important benefit of citizen science programmes, whilst the scientific contribution is considered less important. Experts also feel that real benefits for science are only achievable if the goals of the projects are clearly communicated and tasks are simple. Given these prerequisites they consider citizen science as a complement of their own work rather than competition. Futhermore, some of the experts envisage future opportunities for citizen science, such as (paid) training of volunteers or data validation and management.

The experts do not approve of the use of citizen science data for the government’s legal obligations, such as the Natura 2000 monitoring or environmental impact assessments, because of potential liability and possible legal consequences.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Problemstellung

Die neue Begeisterung für Laienmonitoring auf unterschiedlichen Ebenen, als Bildungsprojekt für unterschiedliche Zielgruppen ebenso wie als Datenlieferant für Wissenschaft und Verwaltung, wird nicht nur positiv diskutiert. Wenn auch die Beteiligung von Freiwilligen kein neues Phänomen ist (bereits Charles Darwin pflegte ein großes Netzwerk von Hobbybiologen: Darwin Project 2012), so sind doch durch das Internet die Möglichkeiten, relevante Beiträge zur Umweltforschung zu liefern, stark gestiegen (Silvertown 2009).

Im Rahmen von Diskussionen taucht die Befürchtung auf, dass der Staat beginnt, sich mittels Förderung und Initiierung von Laienmonitoring-Programmen aus einer seiner wichtigen Aufgaben, dem Monitoring von Arten und Lebensräumen, zurückzuziehen, um die Verantwortung in die Hände von Vereinen, Verbänden und Internetplattformen zu legen.

Bereits heute sind Daten im Bereich der Vogelkunde ohne das Engagement von Freiwilligen nicht mehr denkbar und die Grundlage für jede öffentliche Planung. Bilden die Vögel möglicherweise Vorreiter einer Entwicklung auch in anderen Bereichen und Artengruppen? Meta-Studien über die weltweite Zunahme von Laienmonitoring-Programmen, insbesondere im anglo-amerikanischen Raum, legen dieses nahe (Devictor et al. 2010, Silvertown 2009).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung Konsequenzen für den Arbeitsmarkt von selbständigen Biologen und Landschaftsplanern hat und wie sie die Entwicklung einschätzen:

Kann und darf die qualifizierte Arbeit von ausgebildeten Biologen und Experten vor allem im Hinblick auf staatliche Naturschutzaufgaben dem Laien übertragen werden?

Welche Rolle kann, darf und soll Laienmonitoring spielen, welche Gefahren bestehen?

Wie viel Vereinfachung ist angemessen, welche Probleme können eintreten und wo ist ein Fachmonitoring unersetzbar?

Diese Fragen bildeten den Ausgangspunkt für den nachstehenden Beitrag.

2 Methode

In der Literatur wird zur vertiefenden Beantwortung ausgewählter Fragen das Tiefeninterview empfohlen. Das bedeutet, dass in der Regel basierend auf einen Gesprächsleitfaden sehr ausführliche Interviews durchgeführt werden (Atteslander 2006). Der Stichprobenumfang ist begrenzt, da es eher darum geht, einen Einblick in die spezifische Sicht- und Argumentationsweise zu bekommen. Für diese Studie wurden freischaffende Biologen und Leiter von Landschaftsplanungsbüros befragt, die alle vollständig oder überwiegend freiberuflich tätig sind. Die Interviews wurden zumeist telefonisch durchgeführt. Die Gespräche orientierten sich an dem strukturierten Gesprächsleitfaden, der folgende Leitthemen beinhaltete:

Kenntnis, wissenschaftliche Bedeutung und eigene Erfahrungen mit Citizen Science und insbesondere Laienmonitoring;

Arbeitsmarktsituation, Bedeutung von Monitoring für das eigene Einkommen;

Bedeutung von Citizen Science für Akzeptanz und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung;

Beteiligung bzw. Bereitschaft zur Mitwirkung an Citizen Science.

Insgesamt wurden zehn Experten (zwei Frauen und acht Männer) angesprochen. Die Arbeitsfelder lagen vor allem im Bereich Insekten (Schmetterlinge, Heuschrecken), Vögel, Kleinsäuger und Vegetation. Die angefragten Büros arbeiten in Deutschland und Österreich, teilweise grenzübergreifend. Die Gespräche dauerten jeweils ca. 45min und waren alle durch ein hohes Interesse und eine große Gesprächsbereitschaft gekennzeichnet. Die Ergebnisse wurden in einem Formblatt erfasst und basierend auf einer Stichwortanalyse verbal-argumentativ ausgewertet. Da die Experten ein breites Spektrum an fachlicher Expertise abdecken und sich im Zuge der Interviews zeigte, dass hinsichtlich der Beurteilung des Sachverhalts keine gravierenden Unterschiede bestehen, wird die Stichprobe für ein Tiefeninterview als ausreichend betrachtet.

3 Ergebnisse

3.1 Kenntnis, wissenschaftliche Bedeutung und eigene Erfahrungen mit Laienmonitoring und Citizen Science

Die Begriffe Laienmonitoring und Citizen Science sind allen Befragten geläufig. Als Beispiele werden vor allem Erhebungen von Vögeln, Schmetterlingen und Fledermäusen angeführt. Allerdings wird in diesem Zusammenhang auch hervorgehoben, dass eine Unterscheidung zwischen Citizen Science und Laienmonitoring vorgenommen werden muss. Die Begriffe dürfen nach Ansicht der befragten Experten nicht synonym verwendet werden. Gerade im deutschsprachigen Raum müsse man differenzieren zwischen „Laien“, die spontane Beobachtungen melden, und sogenannten „freiwilligen Experten“, die Daten regelmäßig sammeln und hochladen. Das Monitoring bestimmter Arten gehört zu den Hobbies bestimmter Personen und daher sind oft sehr spezifische Kenntnisse gegeben. So unterstreicht ein Experte, dass Schnapsbrenner teilweise mehr Kenntnisse zum Wildobst besitzen als der durchschnittliche Biologe. Darüber hinaus wurde angemerkt, dass es häufig auch um Beibeobachtungen bei Kartierungen geht. So beobachten manche Ornithologen auch Heuschrecken oder andere Insekten, die dann gemeldet werden.

Im Hinblick auf den Stellenwert des Laienmonitorings weisen alle auf eine zunehmende Bedeutung hin. Interessanterweise wurde von einem Experten betont, dass mit dem Aufleben von Laienmonitoring und Citizen Science wieder an eine alte Tradition im Naturschutz angeknüpft wird, denn ursprünglich waren fast alle verfügbaren Daten von „Laien“ erhobene Informationen. Auch heute sind Laienbeobachtungen häufig der Kristallisations- und Ausgangspunkt für die Arbeit von Fachbüros und Wissenschaftlern.

Wissenschaftlicher Mehrwert ist aus der Sicht der befragten Experten vor allem dann zu erwarten, wenn – wie im „klassischen Citizen Science“ – mit einfachen Methoden viele Menschen beteiligt werden können. Als Beispiel wird u.a. die gewinnbringende Kooperation im Bereich der Kleinsäuger genannt, die umfangreiche Beteiligung von Laien bei Vogel- oder Schmetterlingserhebungen im anglo-amerikanischen Raum oder die Beteiligung von Laien bei regionalen Verbreitungsatlanten und Bestimmungsbüchern von Pflanzen.

Die Datenqualität wird von den Experten sehr unterschiedlich beurteilt. Dabei spielen die Artengruppe, der Einarbeitungsaufwand und die räumliche Zuordnung eine entscheidende Rolle. So sind aus wissenschaftlicher Sicht Daten aus „irgendeiner Region“ (ungerichtete Beobachtungen) möglicherweise nicht interessant. Artengruppen mit verlässlichen Ergebnissen zeigten sich vor allem bei Vögeln und tagaktiven Kleinsäugern (z.B. Ziesel), deutlich ungünstiger sind bereits Daten zu nachtaktiven Arten, wie etwa dem Fischotter. Auch sogenannte „schädliche“ Arten (aus anthropogener Sicht) werden deutlich seltener gemeldet (z.B. melden Landwirte Ziesel, aber deutlich seltener Hamster).

Weitgehend einig sind sich die Experten bei der Ablehnung von Laienmonitoring von Lebensräumen: Die Ansprache von Biotoptypen sei zu komplex für Laien. Mehrfach werden im Zusammenhang mit Datenqualität und Verwendbarkeit die Erhebungsmethode, der Prüfumfang und der fachliche Betreuungsaufwand als ausschlaggebende Kriterien angegeben.

Größer als im wissenschaftlichen Wert wird daher die Bedeutung vieler Initiativen im Bereich der Bewusstseinsbildung gesehen. Beispielhaft aufgezählt werden Initiativen wie die Wintervogelbeobachtung („Stunde der Wintervögel“ von Birdlife) oder das „Bauernmonitoring“ (Landwirte beobachten Pflanzen auf eigenen Betriebsflächen, s.u.), die beide für den Natur- und Artenschutz interessieren und begeistern sollen. Acht der zehn Befragten haben selber am Laienmonitoring mitgewirkt. Im Durchschnitt werden vier Tage pro Jahr mit dem ehrenamtlichen Sammeln von Daten oder Schulungen hierfür verbracht.

3.2 Arbeitsmarktsituation und Bedeutung von Monitoring für das Einkommen

Bei fast allen befragten Experten tragen Kartierungen und Datenerfassung im Gelände wesentlich zum jährlichen Einkommen bei. Neben eingriffsbezogenen Erhebungen (z.B. Greifvögel im Zusammenhang mit einem Windparkprojekt) und Biotopkartierungen gehören dazu vielfach auch die Langzeitbeobachtung und ein gezieltes Monitoring für einzelne Arten. Im Rahmen von Laienmonitoring oder Citizen Science erhobene Daten spielen dabei keine Rolle.

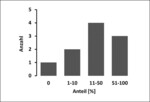

Die wirtschaftliche Bedeutung von Monitoringleistungen für die befragten Experten ist unterschiedlich und reicht von „keine Bedeutung“ bis zur „vollständigen Beschäftigung“ in diesem Bereich (Abb. 1). Die Auftragslage und die Beschäftigungswirksamkeit von Monitoringaufträgen sind regional unterschiedlich und hängen sehr stark von den jeweiligen Bundesländern, dem Vorhandensein von Großschutzgebieten und spezifischen artenbezogenen Programmen ab. So gibt es etwa in Niederösterreich anders als in anderen österreichischen Bundesländern und in Deutschland keine staatliche Biotopkartierung oder faunistische Grundlagenermittlung. Dieses beeinflusst dann auch die Nachfrage. Umgekehrt werden von Großschutzgebieten wie dem Biosphärenpark Wienerwald artenbezogenes Monitoring und eine artenbezogene Projektentwicklung begünstigt.

Obschon für die Mehrheit Einkommen aus Monitoring eine Rolle spielt, sieht keiner der befragten Experten derzeit eine Konkurrenz zur Datenerhebung durch Freiwillige bzw. Laien. Allerdings kann sich das – wie einzelne Befragte betonen – langfristig durchaus ändern (s.u.). Derzeit ergibt sich vor allem deshalb kein Problem, weil es aus der Sicht der Experten eine klare Abgrenzung gibt. Freiwillige und Laien können sich zwar bei der Datenerhebung beteiligen, das Entscheidende sei jedoch die Koordination, Analyse und Bewertung der Daten durch die Experten.

Weiterhin ist die Mehrheit der Auffassung, dass eine – z.B. eingriffs- oder beweissicherungsorientierte – Kartierung von Arten und Lebensraumtypen von und durch Laien ausgeschlossen sei und auch daher eher von Synergien als von echter Konkurrenz auszugehen sei.

Mögliche Veränderungen der aktuellen Situation ergeben sich direkt und indirekt durch die FFH-Richtlinie. Das zeigten auch die Experteninterviews.

Verantwortlich dafür sind einerseits die durch die Richtlinie begründeten Monitoringverpflichtungen (nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie, EU 2010) und andererseits der erhöhte Datenbedarf durch Verträglichkeitsprüfungen (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung – in Österreich Naturverträglichkeitsprüfung (NVP) genannt – sowie entsprechende Abschätzungen). Auch für Landschaftspflegerische Begleitpläne, Strategische Umweltprüfungen (SUP) und Umweltverträglichkeitsstudien werden vermehrt Daten hoher Qualität benötigt. Ein Experte betonte, dass der „Hunger nach verlässlichen Daten“ erheblich zugenommen habe und diese damit auch kommerziell immer interessanter würden.

Dennoch wird bei den Fachbehörden, zumindest in Österreich, ein zu geringes Engagement beobachtet. Alle Experten sind der Auffassung, dass es sich beim Monitoring um eine hochrangige staatliche Aufgabe handelt, die auch von diesem wahrgenommen werden müsse. Bereits heute zeige sich jedoch, dass sich in Teilbereichen der Staat dieser Verantwortung entziehen würde und privates, ehrenamtliches Monitoring aus Laien und freiwilligen Experten diese Aufgabe ganz oder teilweise ersetzt. Als Beispiel wird das Vogelmonitoring angeführt und auf den sogenannten Feldvogelindex (farmland bird index, FBI) hingewiesen. Dieser Wert, der zu den wichtigsten Kenngrößen und Indikatoren für die Biodiversität von landwirtschaftlich geprägten Räumen zählt, basiert fast vollständig auf Freiwilligenarbeit, wird jedoch auch als Biodiversitätsindikator für die Evaluierung von EU- bzw. staatlichen Förderprogrammen (Agrarumweltprogramm ÖPUL in Österreich) herangezogen, weil keine vergleichbar geeigneten staatlichen Daten vorliegen.

Der Dateneinsatz im Zusammenhang mit Prüfverfahren, wie NVP und saP, soll, da sind sich die Experten einig, nicht auf von Laien bereitgestellten Daten beruhen. Obschon dieses, so wird einhellig betont, in der Theorie gilt, sieht – auch in der Darstellung der Experten – die Praxis anders aus. So sind in der Praxis oft kurzfristig Gutachten erforderlich, die auch die Mitverwendung von Laiendaten erfordern. Als Beispiel werden von Laien erhobene Daten zum Ziesel genannt, allerdings würden jeweils die Ergebnisse verifiziert. Ein weiterer Experte betont, dass gerade bei Vögeln eine Mitverwendung von Laiendaten häufig üblich sei. So basierte die Kontrolle von flussbaulichen Maßnahmen an der Donau auf den regelmäßigen Winter-Wasservogelzählungen von 170 zählenden Personen. Eine Validierung der Daten sei in diesem Fall nicht zu 100 % möglich, jedoch würden mögliche Fehler durch die hohe Datenmenge nicht ins Gewicht fallen. Als Voraussetzung für die Verwendbarkeit der Daten wird der Einsatz wissenschaftlich anerkannter Methoden zur Datenerhebung gesehen.

Die Mehrheit der Befragten ist sich allerdings nicht sicher, ob die Verwendung solcher Daten im Rahmen einer NVP zu rechtlichen Problemen führen könnte und welche Validierungen dafür vorausgesetzt werden müssen.

Grenzen werden beim Einsatz von Daten von Freiwilligen im Hinblick auf die Beweissicherung gesehen. Dazu gehört für einige Experten auch die juristische Seite aufgrund der weitreichenden Konsequenzen im Hinblick auf Daten zu Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Insgesamt wird auf den hohen von Fachkräften zu leistenden Validierungsaufwand hingewiesen, der die Daten der Laien erst nutzbar mache. Daher wird von vielen die Zukunft in sogenannten Mischsystemen aus Fach- und Laiendaten gesehen. Der Betreuungsaufwand für Mischsysteme sei allerdings beträchtlich. Dieser Aspekt werde jedoch von staatlichen Stellen gerne ignoriert. Allerdings wird auch hervorgehoben, dass viele Arten und Artengruppen für Laien nicht interessant sind (aufgrund von mangelndem „Charisma“ oder zu hohem Bestimmungsaufwand) und sich daher solche Mischsysteme nur bei wenigen Arten bzw. Artengruppen wirklich anbieten.

Diskutiert wurde auch das Dilemma, dass seitens der Behörden und anderer Auftraggeber, wie den Schutzgebietsverwaltungen, häufig abgewogen werden müsse zwischen Projektmitteln, die für die Datenerfassung und das Monitoring eingesetzt werden, und solchen, die für umsetzungsbezogene Maßnahmen verwendet werden können. Dabei würde oft zugunsten der Umsetzung entschieden. Das beeinflusse auch die Auftragslage.

Klärungspotenzial und Defizite werden auch im Hinblick auf die Datenverwaltung gesehen. Als Positivbeispiele für gut verwaltete Daten heben einige Experten die Datenbanken einzelner Verbände hervor, wie jene von Birdlife Österreich, dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern oder vom KFFÖ (Koordinationsstelle für Fledermausschutz- und -forschung in Österreich), aber auch die zobodat (zoologisch-botanische Datenbank des oberösterreichischen Landesmuseums).

Gerade von staatlicher Seite sollten mehr Anstrengungen unternommen werden, um bereits erhobene Daten verfügbar zu machen. Ein Experte regt an, dass sich staatliche Stellen um Validierung und Verfügbarmachung der gesammelten Daten kümmern könnten, um Datenverluste zu vermeiden. So könnten zum Beispiel Daten, die älter als fünf Jahre sind, validiert und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Interviews zeigten auch, dass viele Daten teilweise nur analog erfasst wurden und werden (Karteneinträge) und finanzielle Mittel für eine digitale Eingabe fehlen.

3.3 Bedeutung von Laienmonitoring für Akzeptanz und Bewusstseinsbildung

Alle Beteiligten unterstreichen einhellig die Bedeutung von Laienmonitoring für die Bewusstseinsbildung. Bezogen auf die Wissenschaft wird dem Laienmonitoring eine geringe Bedeutung zugemessen, die nur bei sehr einfachen Fragestellungen zu wissenschaftlich verwertbaren Ergebnissen führe. Einige Experten stellen in diesem Zusammenhang heraus, dass die staatlichen Stellen, das Lebensministerium ebenso wie Dienststellen der Länder in Österreich, zunehmend einen großen Stellenwert auf Öffentlichkeitswirksamkeit und Bildungsprojekte legen. In dieser Hinsicht lägen Citizen-Science-Projekte voll im Trend.

Im Hinblick auf hierfür charakteristische neue Initiativen und Projekte wird von mehreren Befragten das sogenannte „Bauernmonitoring“ genannt, ein Biodiversitätsmonitoring mit Landwirten und Landwirtinnen ( http://www.biodiversitaetsmonitoring.at ), bei denen diese zu „Experten für die Biologische Vielfalt“ auf ihren Nutzflächen (vor allem Grünland) werden sollen. Dass hierdurch weniger die Wissenschaft profitieren kann und soll, verdeutlicht auch die einschlägige Webseite, denn der Adressat des Programms ist der Landwirt oder die Landwirtin selbst, die durch das „gezielte Beobachten von Indikatorarten die Auswirkungen der Wiesenbewirtschaftung, aber auch natürliche Schwankungen auf den eigenen Magerwiesen“ erkennen kann. Obschon die erhobenen Daten auch zahlenmäßig erfasst und an eine zentrale Stelle gemeldet werden sollen, bleibt das Forschungsziel offen (Zitat: „Die erhobenen Daten könnten einen Beitrag für zukünftige Fragestellungen und weitere Untersuchungen leisten“).

Für einige der Experten sind hier die Grenzen zwischen einem Bildungs- und einem PR-Projekt fließend. Wichtig erscheinen in diesem Zusammenhang eine eindeutige Positionierung der Projekte und eine Balance in der Förderung bzw. Finanzierung entsprechender Projekte, denn die Datensammlung sollte letztendlich doch dem Naturschutz zugutekommen.

Gleichzeitig wird durchaus die Chance gesehen, Laienmonitoring für neue Zielgruppen attraktiv zu gestalten, z.B. auch als Maßnahmen im Rahmen eines Teambuildings oder Programms für Schulklassen als neue Form eines erlebnisreichen grünen Klassenzimmers. Ziel sollte jedoch sein, aus dem kurzfristigen Spaß eine längerfristige Perspektive zu entwickeln.

3.4 Beteiligung und Bereitschaft zur Mitwirkung am Laienmonitoring

Nachdem sich fast alle Experten am Laienmonitoring beteiligen, ergab die Frage nach den anzusprechenden Zielgruppen sowie Art und Umfang ihrer Beteiligung ein klares Bild. Im Hinblick auf die Zielgruppen wird die Gruppe der Rentner positiv hervorgehoben, diese sei derzeit überrepräsentiert und es drohe auch Fachwissen, vor allem bei weniger populären Arten, zukünftig „wegzusterben“. Weiterhin wird zwar herausgestellt, dass die interessierte Bevölkerung vor allem Personen umfasst, die bereits als Kinder an die Natur herangeführt wurden, gleichzeitig wird jedoch betont (siehe auch weiterer Beitrag in diesem Heft), dass die Gruppe der älteren Kinder und jungen Erwachsenen (15 bis 25 Jahre) besonders schwer zu gewinnen sei. Eine Ausnahme stellen hier Studierende dar, vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern, allerdings sei ihr Anteil niedriger als früher. Am Beispiel des Ziesels zeigte sich auch, wie stark das Interesse von der Art selbst beeinflusst ist. So reichen hier die Beiträge und Meldungen der attraktiven Art vom Hundespaziergänger bis zum Jogger. Auch beim regelmäßigen Monitoring würde hier eher eine breite Bevölkerungsschicht angesprochen, Landwirte ebenso wie Jäger, Studierende oder Naturfreunde.

Die modernen Möglichkeiten, wie etwa die Bestimmung mit Apps, das digitale Hochladen von Informationen und das Ausdrucken von selbst gesammelten Informationen, trägt aus der Sicht der befragten Experten nur sehr wenig zur Attraktivitätssteigerung bei. Es wird vielmehr als ein sinnvolles Werkzeug gesehen, denn die traditionellen Meldezettel haben für Viele ausgedient. Wenn das Interesse und die Motivation für das Beobachten von Arten nicht da sind, würden diese durch eine App auch nicht erzeugt. Der Effekt dieser Werkzeuge sei daher begrenzt.

Einige Experten betonen eine zunehmende Bedeutung von Austauschplattformen (Internet-Foren). Dabei geht es um den persönlichen und fachlichen Austausch, Fortbildungsfragen und auch ein „Auftanken“ der Motivation in der „Community“. Dieses zunehmend notwendige Angebot leisten bislang nur wenige Datenbanken. In diesem Bereich wird jedoch die Zukunft gesehen.

4 Diskussion

„Ich möchte vom Naturschutz leben können“ – mit diesem Satz begründete einer der Experten seine Ablehnung von ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich Laienmonitoring. In der Tat berührt Citizen Science eine wichtige Säule der beruflichen Tätigkeit vieler freiberuflicher Biologen und Landschaftsplaner. Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Berufsfeld vor großen Herausforderungen steht.

Einem zusätzlichen Prüfaufwand und „Datenhunger“ steht ein gewisser Rückzug bzw. eine deutliche Zurückhaltung staatlicher Stellen der Monitoringaufgabe gegenüber. Wenn schon Datenerhebungen gefördert werden, dann erscheinen öffentlichkeitswirksame Projekte attraktiver. Bereits heute können wichtige Fragen nicht oder nur durch privat erhobene bzw. Hybrid- oder Mischlösungen beantwortet werden (Teufelbauer 2010). Während auf internationaler Ebene ehrenamtlich erhobene Daten in vielen Bereichen Einzug in die Wissenschaft gefunden haben und die Verlässlichkeit der Daten kaum noch infrage gestellt wird (Cohn 2008, Schmeller et al. 2008), holt auch der deutschsprachige Raum immer stärker auf (BfN 2012). Den ehrenamtlich gefüllten Datenbanken bei Vögeln sind – in größerem Umfang – inzwischen Schmetterlinge (z.B. als Beitrag zur Klimawandelforschung, vgl. UFZ 2013), Heuschrecken (Zuna-Kratky et al. 2009) und – in manchen Regionen – auch der attraktive Ziesel gefolgt. Diese Entwicklung ist den befragten Experten durchwegs bewusst, eine Bedrohung der eigenen Existenz wird darin jedoch (noch) nicht gesehen. Die Perspektive eines Monitorings ohne Staat, basierend auf Citizen Science und Eingriffsregelung, wird eher kritisch diskutiert.

Ungeklärt bleiben bei der Nutzung von ehrenamtlich zusammengestellten Daten von Laien die Kosten (Was kosten die Daten?), die Verfügbarkeit (Wer bekommt sie?), Validierungsanforderungen (Wie müssen sie erhoben sein?) und die internationale Vergleichbarkeit bei Erhebungsmethoden und Auswertung (Schmeller et al. 2008) sowie auch die rechtliche Validität für Prüfverfahren und Projektgenehmigungen. Obschon alle Experten ein staatliches Basismonitoring einfordern, wird das bereits im nächsten Satz, zumindest für Österreich, als unerfüllbare Theorie abgetan und auf die wenigen guten Hybridsysteme verwiesen, die sich doch in der Praxis bewährt hätten.

Konsequenzen der starken Fokussierung auf Hybridsysteme zeigen sich bereits heute in der zunehmend schlechteren Datenlage zu „unattraktiven“ Arten und Organismengruppen. Einerseits können Laien-Beobachtungen zu Datenverzerrungen (bias) führen, wenn z.B. „unerwünschte“ Arten nicht registriert werden (wie etwa der Hamster in der Agrarlandschaft Ostösterreichs, s.o., aber auch z.B. die Weißlinge als Gartenschädlinge im Tagfaltermonitoring, vgl. Pendl 2011). Anderseits besteht die Gefahr, dass das Monitoring schwieriger zu bestimmender Arten zugunsten der populären Arten abnimmt. Das erfolgreiche Hybridsystem hat damit auch seine Schattenseiten. Der „Datenhunger“ und die Verpflichtungen aus den europäischen Richtlinien werden zumindest eingriffsbezogen dafür sorgen, dass man von der Wahrung naturschutzfachlicher Interessen durch Gutachten leben kann. Bezogen auf das Arbeitsgebiet Monitoring, ist diese Frage weniger klar – zumindest in Österreich.

Im Hinblick auf Citizen Science als Umweltbildungsmaßnahme und als Einstieg in mehr Naturverständnis sind alle von der Eignung überzeugt. Hier ist die ungleichmäßige Verteilung der an Citizen Science interessierten Personen eine Herausforderung, zumal es schwierig erscheint, dann, wenn man schon Kinder nicht erreichen konnte, diese als Jugendliche und Erwachsene anzusprechen. Insbesondere in Deutschland leiden Naturschutzverbände seit Längerem unter dem Schwund von Freiwilligen und fehlendem Nachwuchs (BfN 2012).

Auch bei Citizen Science als Umweltbildungsmaßnahme sollte die Datenverwertung nicht ganz dem pädagogischen Effekt untergeordnet werden, sondern gerade durch die Formulierung einfacher Fragestellungen eine zusätzliche Motivation durch Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel (z.B. Schließen von Datenlücken) bieten. Erhebungen um der Erhebungen willen sind auf Dauer ebenfalls frustrierend. Lebendige Datenbanken, Auswertung und Berichterstattung zu den gemeinsam erhobenen Ergebnissen und Plattformen motivieren. Computer und Smartphones mit speziellen Apps können das, wie auch dieser Beitrag zeigt, nicht erreichen.

Im Bereich der Umweltbildung sind neue Arbeitsfelder, vor allem in der Entwicklung und Betreuung zu erwarten (so gebe es bereits eine zieselbezogene Facebookseite, die jedoch leider nicht oder zu wenig gewartet wird). Dieses gilt vor allem dann, wenn sich der Trend aus dem englischsprachigen Raum weiter fortsetzen sollte. Im Unterschied zu Österreich geben dort Jugendliche und junge Erwachsene an, ihren Nutzen und ihre Motivation für Freiwilligeneinsatz im zusätzlichen Qualifikationserwerb zu sehen (Sloane 2013).

Die Interviews zeigten insgesamt große Unterschiede im Blick auf Arten und Artengruppen. Insgesamt ist festzustellen, dass es im Bereich Citizen Science noch viele Teilaspekte zu erforschen gilt, um die Arbeit sowohl für den Bürger als auch für die Wissenschaft sinnvoll und attraktiv zu gestalten.

Literatur

Atteslander, P. (2006): Methoden der empirischen Sozialforschung. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Bundesamt für Naturschutz (BfN; Hrsg.) 2012: Ehrenamtliche Kartierungen für den Naturschutz. Naturschutz und Biologische Vielfalt 123, 314S.

Cohn, J.P. (2008): Citizen Science: Can volunteers do real research? BioScience 58 (3), 192-197.

Darwin project (2012): About Darwin´s correspondents. University of Cambridge. Cambridge. http://www.darwinproject.ac.uk/about-darwins-correspondents, zuletzt geprüft am 03.11.2012.

Devictor, V., Whittaker, R.J., Beltrame, C. (2010): Beyond scarcity: Citizen science programmes as useful tools for conservation biogeography. Diversity and Distributions 16, 354-362.

EU (2010): Habitats and Birds Directive. http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/index_html

Pendl, M., Straka U., Frank T. (2011): Das Potenzial von Laien-Zählern für die standardisierte Erfassung von urbanen Schmetterlingsbeständen in Wien (Lepidoptera). Linzer biol. Beitr. 43 (2), 1519-1548.

Schmeller, D.S., Henry, P.-Y., Julliard, R., Gruber, B., Clobert, J., Dziock, F., Lengyel, S., Nowicki, P., D’Eri, E., Budrys, E., Kull, T., Tali, K., Bauch, B., Settele, J., Van Swaay, C., Kobler, A., Babij, V., Papastergiadou, E., Henle, K. (2008): Advantages of Volunteer-Based Biodiversity Monitoring in Europe. Conservation Biology 23, (2), 307-316.

Silvertown, J. (2009): A new dawn for Citizen Science. The open University, Department of Life Science. Milton Keynes. http://www.demonsineden.com/Site/Citizen_Science.html, zuletzt geprüft am 01.11.2012.

Sloane, G. (2013): Volunteering in the nature conservation sector. A comparison between rural areas in Austria and Great Britain. Unveröff. Masterarb., Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Universität für Bodenkultur Wien, 177S.

Teufelbauer, N. (2010): Der Farmland Bird Index für Osterreich – erste Ergebnisse zur Bestandsentwicklung häufiger Vogelarten des Kulturlandes. Egretta 51, 35-50.

UFZ (2013). Tagfaltermonitoring Deutschland. Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. http://www.tagfalter-monitoring.de; Zugriff: 05.02. 2013.

Zuna-Kratky, T., karner-Ranner, E., Lederer, E., Braun, B., Berg, H.-M., Denner, M., Bieringer, G., Ranner, A., Zechner, L. (2009): Verbreitungsatlas der Heuschrecken und Fangschrecken Ostösterreichs. Naturhistorisches Museum Wien, Wien. 304S.

Anschrift der Verfasserinnen: Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider und Univ.-Ass. Dr. Julia Kelemen-Finan, Universität für Bodenkultur Wien, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (ILEN), Peter-Jordan-Straße 82, A-1190 Wien, E-Mail ulrike.proebstl@boku.ac.at und julia.kelemen@boku.ac.at.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.