Betreiben eines Onlineportals für Naturbeobachtungen

Abstracts

Eine Internet-Meldeplattform für Naturbeobachtungen bietet naturschutzfachlich interessierten Personen einen Einstieg, um sich mit der Vielfalt der heimischen Pflanzen und Tiere auseinanderzusetzen. Aus Sicht der Betreiber eines solchen Portals können damit biologische Artenkenntnis in der Bevölkerung gehoben und Naturschutzanliegen durch Einbindung von immer mehr Menschen in diese Netzwerke gefördert werden. Daher engagieren sich und kooperieren viele Organisationen inzwischen bei Entwicklung und Ausbau entsprechender Plattformen für Naturbeobachtung und Citizen Science.

Der Beitrag schildert am Beispiel des Portals http://www.naturbeobachtung.at die charakteristischen Herausforderungen, Entwicklungsziele und Zukunftsperspektiven. Hierzu zählen neben der Datenmenge, der Datensicherung und Leistungsfähigkeit des Portals vor allem die Qualitätssicherung bei der Erstellung der Daten und die Weitergabe an Dritte. Darüber hinaus muss eine entsprechende Plattform auch die Interessen der „Hobby-Naturforscher“ im Auge haben, die nicht durch zu komplexe Eingabeverpflichtungen abgeschreckt werden dürfen. Damit wird die Gratwanderung aufgezeigt, die jeden Betreiber eines solchen Portals erwartet, der auch eine wissenschaftliche Verwertung der gesammelten Daten anstrebt. Abschließend zeigt der Artikel, mit welchen Weiterentwicklungen, neuen Funktionalitäten und Effekten zu rechnen ist.

Operating a Web Portal for Field Observations – Experiences and challenges of the example ‘ http://www.naturbeobachtung.de’

An online reporting platform for field observations allows people who are interested in nature conservation to get insight into the diversity of the native plants and animals. From the viewpoint of the operators these portals can help to improve the biological knowledge of the public and to promote nature conservation concerns by involving more people into these networks. Against this background many organisations have started to develop and extend respective platform for nature observation and citizen science.

Using the example of the web portal ‘ http://www.naturbeobachtung.de’ the paper presented illustrates the characteristic challenges, development aims and future perspectives. They comprise amount and backup of data, capacity of the portal as well as quality assurance for generating and passing on of the data. Additionally, a respective platform has to keep in mind the interests of the “voluntary natural scientists” by avoiding very complex input systems. These aspects illustrate the balancing act which faces each operator who also aims at processing the collected data scientifically.

Finally the paper outlines possible future developments and new functionalities and their expected effects.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Citizen Science – oder das Sammeln großer Datenmengen mithilfe Freiwilliger – hat in den letzten Jahren auf internationaler Ebene zunehmende Bedeutung erfahren, wie zahlreiche neuere Studien belegen (Bonney et al. 2009, Cooper et al. 2012, Dickinson et al. 2010, Silvertown 2010). Der Vorteil besteht vor allem im „crowd sourcing“, d.h. in der Möglichkeit, Beobachtungen von Freiwilligen aus dem privaten (Cosquer et al. 2012) ebenso wie öffentlichen Bereich zu erhalten, die andernfalls für die Wissenschaft unzugänglich wären (Dickinson et al. 2010).

Voraussetzung für eine effiziente Nutzung der gesammelten Daten ist ein gutes System der Datensammlung und -verwaltung. Durch die Entstehung und schrittweise Verbesserung von Onlineportalen mit Datenbank-Funktion wurde die Nutzbarkeit der Daten stark verbessert bzw. überhaupt erst ermöglicht. Kaum ein Citizen-Science-Programm kommt heute ohne Website und Datenbank aus, wie die eingangs genannten Studien darstellen. Allerdings ist die Motivation für Citizen-Science-Projekte und die Entwicklung entsprechender Onlineportale nicht notwendigerweise eine rein wissenschaftliche.

Die Motivation, sich als Naturschutzverband mit dem Thema Naturbeobachtung auseinanderzusetzen, geht darüber hinaus in Richtung Bewusstseinsbildung: Naturbeobachtung bedeutet Spaß und Austausch mit Gleichgesinnten und Experten. Mit eigenen Beobachtungen können Verbreitungskarten zu bestimmten Arten entstehen, Artensteckbriefe und neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft informieren über Tier- und Pflanzenarten. Internet-Plattformen zur Naturbeobachtung sind aber mehr als ein „Spaß- und Unterhaltungsangebot“ für Naturinteressierte. Mit der Einbindung der breiten Bevölkerung in eine systematische Datensammlung können „Amateure“ aktiv und eigenverantwortlich an Forschungsarbeit in der Natur mitwirken und so einen wesentlichen Beitrag zur Wissenschaft leisten („Citizen Science“).

Eine wichtige Voraussetzung für ein – insbesondere aus wissenschaftlicher Sicht – erfolgreiches Onlineportal ist seine Internationalität und Kompatibilität: Auch wenn Onlineportale von nationalen Organisationen betrieben werden, sollten sie doch mit anderen Portalen verlinkt sein und dadurch aussagekräftige länder- und projektübergreifende Auswertungen und Darstellungen ermöglichen (wie z.B. BCE 2013).

Beispielhaft soll in diesem Beitrag ein österreichisches Onlineportal, im Internet zu finden unter http://www.naturbeobachtung.at, vorgestellt werden, das europaweit unter dem einheitlichen Dach „science4 you“ vernetzt ist.

Im vorliegenden Artikel sollen vor allem die Herausforderungen aus der Sicht des Betreibers dargestellt werden. Hierzu zählen unter anderem das Datenmanagement, die Qualitätssicherung und Bereitstellung von Daten sowie die kritische Auseinandersetzung mit Nutzerfreundlichkeit und technischer Innovation. Diese Aspekte sind charakteristisch für das Betreiben entsprechender Plattformen. Die präsentierten Lösungen können daher auf ähnliche nationale und internationale Projekte weitgehend unverändert übertragen werden.

2 Ausgangspunkt und Vorgeschichte

In der im Jahr 2006 erschienenen Studie zur Entwicklung eines Biodiversitäts-Monitorings in Österreich (Holzner et al. 2006) wurde festgehalten, dass es für ein flächendeckendes Monitoring unumgänglich sei, auch auf das Wissen und das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen „Hobbyforscher“ zurückzugreifen. Das gilt umso mehr, als „Amateurbiologen“ oftmals keineswegs „Laien“, sondern Spezialisten mit profunder Artenkenntnis innerhalb bestimmter Organismengruppen sind.

Auf der Suche nach einem Partner, mit dem ein Testlauf für ein Biodiversitätsmonitoring mit „Amateuren“ absolviert werden konnte, wandte man sich an den Naturschutzbund. Österreichs älteste und größte Naturschutzorganisation hat eine stark föderale Struktur mit Landes-, Bezirks- und Ortsgruppen, aktive freiwillige Mitglieder in ganz Österreich sowie zahlreiche Projektpartner aus bisherigen Großkampagnen. Das sind zugleich ideale Voraussetzungen, ein solches Monitoringsystem – das im Wesentlichen auf freiwilligem Engagement beruht – durchzuführen.

Ein erstes Pilotprojekt, an dem sich 200 Schulen mit ca. 4000 Kindern beteiligten, ergab 40000 Fundmeldungen von 6000 Fundorten, die per Post eingesandt wurden. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Projekt war daher, dass ein funktionsfähiges Biodiversitätsmonitoring mit Freiwilligen nur über ein Online-Meldesystem bewältigbar ist.

Vor diesem Hintergrund wurde eine Partnerschaft mit einem Wissenschaftsdienstleister gesucht, der bereits Erfahrungen mit der Entwicklung von Online-Meldeplattformen besaß. Inzwischen kooperiert der Naturschutzbund mit der deutschen Firma science4you, die in Deutschland bereits mehrere erfolgreiche Erfassungsprogramme wie das „Tagfalter-Monitoring Deutschland“, ein Wanderfalterportal und die Meldeseite „Wer sieht was?“ betreibt (Hirneisen 2006).

Im Oktober 2006 ging die Website http://www.naturbeobachtung.at online. In den nachstehenden Abschnitten sind die Erfahrungen bei der Entwicklung und dem weiteren Ausbau der Seite ausführlich dargestellt.

3 Herausforderungen

3.1 Datenmenge, Datensicherung und Leistungsfähigkeit des Portals

Bereits die ersten Pilotprojekte zeigten, mit welchen Datenmengen ein solches Portal umgehen muss. Heute können – Stand 01.05.2013 – insgesamt 130 Tier- und Pflanzenarten auf http://www.naturbeobachtung.at gemeldet werden, außerdem alle Tagfalter Österreichs (215 Arten) und alle Vögel Österreichs (425 Arten).

Das Portal verwaltet derzeit 510000 Fundmeldungen, davon 10400000 Individuen (Tiere und Pflanzen). Für diese Funde wurden 66000 Fotobelege in die Plattform hochgeladen. Insgesamt tragen derzeit rund 4000 Melder und Forumsbesucher zur Plattform aktiv bei. Einzelne Melder haben dabei knapp 5500 Fundmeldungen alleine im Jahr 2013 beigetragen.

Zu den neuen Herausforderungen zählt auch der zunehmende Wunsch nach Gedankenaustausch zwischen den Meldern. Dieses zeigt sich in den 60000 Text-Beiträgen, zumeist Bestimmungsanfragen, sowie 29000 Bildern. Abb. 1 illustriert sehr anschaulich die Entwicklung vom Beginn der Plattform bis heute am Beispiel des Zitronenfalters.

Insgesamt zeigt der Blick in die Datenbanken die Vorteile der webbasierten Verwaltung von Naturbeobachtungen: Zum einem ist es für den Beobachter motivierend, wenn seine Meldungen unmittelbar in Form von im Internet sichtbaren Fundpunkten umgesetzt werden. Dies erhöht die Bereitschaft der aktiven Mitarbeit. Zum anderen werden hierdurch viel mehr Meldungen gemacht, die der wissenschaftlichen Auswertung (Gefährdung und Schutz, Häufigkeitsschwankungen, Arealverschiebungen, Prognosen für die weitere Arealentwicklung, Klimaänderung) zur Verfügung stehen.

Neben der unmittelbaren Darstellung der eigenen Meldungen im Internet bietet eine Online-Naturbeobachtungs-Plattform die Möglichkeit, aus den Beobachtungen der anderen Mitglieder wertvolle Hinweise zur Intensivierung des eigenen Naturerlebnisses zu bekommen – z.B. aktuell über Massenauftreten informiert zu werden und sich diese „live“ durch Meldungen anderer Teilnehmer anschauen zu können.

3.2 Sicherung der Datenqualität

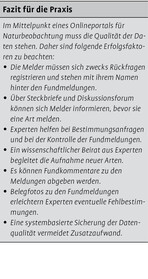

Die Qualitätssicherung baut auf verschiedenen Elementen auf. Hierzu gehört Qualitätssicherung durch die Form der Meldung, die Beratung durch Experten, den internen Austausch und die Vernetzung mit anderen Plattformen. Weiterhin wird auch an einer systembasierten Sicherung der Datenqualität gearbeitet. Diese verschiedenen Säulen der Qualitätssicherung sind nachstehend beschrieben.

Melden von Beobachtungen

Der Zugang zu http://www.naturbeobachtung.at ist frei, jedoch personalisiert, d.h. man muss sich erst registrieren, bevor Meldungen eingetragen werden können. Das hat den Hintergrund, dass jeder Melder für seine Meldungen persönlich die Verantwortung übernehmen muss und daher mit seinem Namen hinter seiner Beobachtung steht. Nur so lässt sich die Qualität der Meldungen gewährleisten. Es versteht sich dabei von selbst, dass – außer für direkte Informationen zu http://www.naturbeobachtung.at-Projekten – keinerlei personenbezogene Informationen verwendet und schon gar nicht weitergegeben werden.

Im Meldeformular der Plattform (Abb.2) werden dann die „fünf W’s“ abgefragt: Wer hat wo, wann, was und wie viele gesehen? Diese „Minimalabfrage“ wurde bewusst einfach gehalten, um Einstiegshürden für Melder klein zu halten. Der Nutzer kann seinen Fund weiter präzisieren (z.B. die Fundstelle genauer beschreiben, über Google Maps georeferenzieren oder eine Uhrzeit zur Beobachtung eintragen usw.) und auch ein Belegfoto mit hochladen. Solche Bilder sind meist sehr hilfreich, da gerade bei Insekten ein Bild den Experten die Nach-Bestimmung erleichtert. Sobald eine Freiland-Beobachtung eingetragen ist, ist sie sofort auch in einer Listendarstellung und als Punkt auf einer (Österreich-)Karte sichtbar.

Zur Qualitätssicherung und Beratung der Nutzer tragen weitere Funktionen des Onlineportals bei. Hierzu zählen u.a. Art-Steckbriefe (Abb.3), Bildertafeln, Verbreitungskarten und Statistiken. So erhält man für beinahe alle meldbaren Arten ausführliche Steckbriefe mit konkreten Bestimmungshilfen, Wissenswertem und aussagekräftigen Bildern. Durch Bildertafeln wird die Bestimmungsarbeit erleichtert, da auf einen Blick übersichtlich Fotobelege angesehen werden können. Die angebotenen Verbreitungskarten zeigen Gebiete in Österreich und Europa, wobei ständig neue Teilräume hinzukommen (z.B. Nationalparks oder einzelne Bundesländer). Auch eine Kartendarstellung für frei wählbare Zeiträume ist möglich. In den „Verbreitungskarten im Vergleich“ lassen sich die Fundmeldungen zu bestimmten Räumen direkt nebeneinander vergleichen. In der angebotenen Statistik sieht man in der Übersicht die neuesten Funde, Funde mit Fotobeleg oder „besondere“ Funde. Weiterhin trägt die Kommentarfunktion ebenfalls zur Beratung bei; sie erlaubt es, die Meldungen anderer Teilnehmer (kritisch) zu kommentieren.

Diskussionsforum

Zur Qualitätssicherung und zum Gedankenaustausch trägt auch das rege frequentierte Diskussionsforum (60000 Textbeiträge bisher, jeder zweite davon mit einem Foto) bei. Hier kann man sich mit anderen Naturinteressierten austauschen, seine schönsten Naturfotografien zeigen, sich zu aktuellen Vorgängen in der Natur informieren oder Experten um Bestimmungshilfe bitten. Moderiert wird das Forum von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Naturschutzbundes, inhaltlich bringen sich Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen der Zoologie, Botanik und Mykologie ein.

fachliche Unterstützung – wissenschaftlicher Beirat

Zum Aufbau, zur Betreuung und zur Entwicklung von http://www.naturbeobachtung.at brauchte und braucht es entsprechendes Fachwissen. Daher hat der Naturschutzbund bereits 2006 einen wissenschaftlichen Beirat für die Meldeplattform eingerichtet: Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Fachbereichen arbeiten an der Onlineplattform mit und engagieren sich dabei v.a. inhaltlich für eine optimale (Daten-)Qualität. Mittlerweile sind insgesamt 35 Experten aktiv, die eine optimale Betreuung der Beirat entscheidet auch über die Weitergabe von Beobachtungsdaten der Plattform an Dritte.

Nutzungsrechte und Verwendung von Funddaten

Die gesammelten Funddaten auf naturbeobachtung.at können und sollen für wissenschaftliche Zwecke und Publikationen zur Verfügung stehen. Damit mit den Daten kein Missbrauch geschieht, wurde die Weitergabe der Daten klar geregelt. Interessierte Institutionen und Forschungseinrichtungen bitten auf der Grundlage eines Formulars beim Naturschutzbund um Einsicht in bestimmte Funddaten und verpflichten sich gleichzeitig zu einem vertrauensvollen Umgang mit diesen. Die Vertreter des wissenschaftlichen Fachbeirats nehmen zum Antrag Stellung und stimmen über den Antrag ab. Bisher konnte allen Anträgen stattgegeben werden.

„systembasierte“ Sicherung der Datenqualität

Im Rahmen eines Workshops mit den Experten von http://www.naturbeobachtung.at wurde zusätzlich zu den oben genannten Elementen eine neue Vorgehensweise entwickelt, eine sogenannte „systembasierte“ Sicherung der Datenqualität. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Onlineplattform künftig automatisch Alarm geben soll, sobald eine Fundmeldung außerhalb zuvor definierter „Schwellenwerte“ (z.B. Aktivitätszeiten, geographische Verbreitung) eingegeben wird. Damit soll mit möglichst geringem zeitlichem und persönlichem Aufwand durch manuelles Nachkontrollieren eine hohe Datenqualität gesichert werden.

Prinzipiell lässt sich eine webbasierte Lösung zur Fehleridentifikation und -behandlung erreichen, indem alle Daten, die außerhalb einer statistischen Bandbreite liegen, geprüft werden. Konkret heißt das, dass „Qualitätsbeauftragte“ als „Kontrolleure“ zu bestimmten Arten fungieren. Diese werden auch als „Artenpatinnen“ bzw. „Artenpaten“ bezeichnet.

Von der technischen Seite her ist in diesem Zusammenhang die Etablierung eines Ampelsystems geplant. Dabei soll eine Fundmeldung unterschiedliche Attribute haben, wie z.B. „Datensatz nicht geprüft“, „Datensatz geprüft und OK“, „Datensatz geprüft und es sind Zweifel aufgetaucht – ggf. mit Melder Kontakt aufnehmen“ und „Datensatz geprüft und es ist definitiv eine Falschmeldung. Datensatz wird nicht gewertet.“

Die zugrunde liegende Referenztabelle setzt sich aus Schwellenwerten und Triggern zusammen:

(1) Experten definieren je Art untere und obere Schwellenwerte zu ausgesuchten Parametern (z.B. Flugzeiten, Meereshöhe, Verbreitungsgrenzen ...). Wird ein Fund gemeldet, der außerhalb dieser klar definierten Grenzen liegt, löst dieser eine Aktion aus – z.B. eine automatische E-Mail-Benachrichtigung.

(2) Trigger sind Einträge, die ebenfalls im Qualitätssicherungs-Prozess eine automatische Benachrichtigung auslösen können, z.B. generelles Interesse an einer Art, seltene Arten, Abundanz oder „Melderbefähigung“. Auch diese werden von den Experten individuell festgelegt.

Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung durch Kooperation

Auch webbasierte Anwendungen unterliegen wie alle Softwareprojekte einem ständigen Innovationsdruck und bedürfen einer regelmäßigen Wartung und Pflege. Die laufenden Kosten für Systemsicherheit, Datenbankpflege, Hard- und Softwarewartung, Software-Lizenzen, Hostinggebühren sowie die laufende Anpassung der Anwendung an z.B. neue Webbrowser liegen schnell in Bereichen, die von einer Organisation alleine kaum finanziert werden können.

Hier hat es sich bewährt, dass die IT-Infrastruktur (virtualisierte Serverfarm, Datenbank, Internet-Anbindung) und sowohl das Grundsystem der Webanwendung wie auch viele Softwaremodule von verschiedenen Projekten genutzt und mitfinanziert werden. So wird das System, auf dem http://www.naturbeobachtung.at basiert, unter anderem auch beim Tagfalter-Monitoring Deutschland (TMD – http://www.tagfalter-monitoring.de ), bei der Faltertage-Seite des BUND ( http://www.faltertage.org ) und im internationalen Forschungsprojekt LEGATO ( http://www.legato-project.net ) eingesetzt.

Neben der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen profitieren auch alle Projektpartner von den Erfahrungen in den einzelnen Projekten und der Möglichkeit, Module der Projektpartner mit nutzen zu können. Darüber hinaus sind die Funddaten der einzelnen Meldeplattformen im Wesentlichen kompatibel, leicht austauschbar und damit auch untereinander in einem internationalen Kontext vergleichbar.

3.3 Innovation und Angebote für die „Generation Smartphone“

Gefördert durch einen Fonds eines großen österreichischen Netzbetreibers, wird an einer App für Smartphones gearbeitet, damit die Nutzer künftig auch bei einer Wanderung, am Weg in die Arbeit oder im eigenen Garten ihre Naturbeobachtungen „live“ via Smartphone melden können, inkl. Fotoupload und GPS-Koordinaten. Mit dem Absenden der Fundmeldungen werden die Daten in die Datenbank von http://www.naturbeobachtung.at eingespielt, womit die Funddaten sofort als Fundpunkte auf den jeweiligen Verbreitungskarten erscheinen. Über das Smartphone werden auch Bestimmungsanfragen an das Forum der Plattform mit seinen Experten möglich sein.

Bei der Entwicklung der App liegt der Schwerpunkt auf einer optimalen Nutzbarkeit für den Naturbeobachter. So werden einerseits spontane Meldungen mit automatischer Ortsbestimmung über GPS oder Funkzellenbestimmung unterstützt – aber auch eine lokale Speicherung von Beobachtungen zu regelmäßig aufgesuchten Orten ist möglich.

Dadurch ist keine permanente Internetverbindung nötig – die Anwendung sammelt alle erfassten Beobachtungen und der Nutzer kann diese dann im Block in die Datenbank von http://www.naturbeobachtung.at einspielen.

Wesentliche Komponente der Mobilanwendung ist dabei ein reich bebildertes Artenlexikon mit Merkmalsdatenbank zu den einzelnen Arten, das über eine patentierte Auswahllogik die Bestimmung im Feld wesentlich vereinfacht. Zudem ist auch die Teilnahme am Forum der Online-Plattform über die Anwendung möglich, so dass auch das Wissen vieler Experten jederzeit genutzt werden kann. Die Mobilanwendung wird ab dem Frühjahr 2014 für Android-Smartphones, iPhone und iPad in einer kostenfreien Version zur Verfügung gestellt und zunächst alle Tagfalter Österreichs beinhalten.

4 Diskussion: Beitrag zur Wissenschaft oder doch „nur“ Bewusstseinsbildung?

Trotz aller Bemühungen um eine transparente, aus verschiedenen Elementen aufgebaute Qualitätssicherung steht das „Laienmonitoring“ immer wieder in der Kritik. Schon im Rahmen der ersten Versuche mit einer webbasierten Meldeplattform im Jahr 2003 wurde das Thema im Hinblick auf Datenqualität und Erfassungsmethode vor allem von Seiten der Wissenschaft kritisch diskutiert. Diese Kritik ist allerdings nicht neu und auch im internationalen Kontext weit verbreitet: Auch zuvor mussten sich Projekte, die versuchten, Beobachtungsdaten von „Laien“ für faunistische oder floristische Projekte zu nutzen (beispielsweise zur Erstellung von Landesfaunen und -floren, oder – als Pioniere des Citizen Science – die ornithologischen Datenbanken im anglo-amerikanischen Raum), ähnlichen Fragen stellen (Cohn 2008, Cooper et al. 2012, Schmeller et al. 2008). Die Kritik konzentriert sich dabei vor allem auf zwei Bereiche: zum einen die Datenqualität (Bestimmungssicherheit, Zuverlässigkeit von Orts- und Zeitangaben, Absicherung durch Belege) und zum anderen die fehlende Methode („nur“ Sammlung von Zufallsbeobachtungen).

Für die Entwickler und Betreiber eines Onlineportals zur Naturbeobachtung, das von begeisterten „Amateuren“ lebt, ist dieses eine zentrale und schwierige Herausforderung. Einerseits sollen die Ansprüche der Wissenschaft erfüllt werden, die alle Daten möglichst genau, vergleichbar, methodisch transparent haben will, und den Ansprüchen der Nutzer, die ihre Freude beim Finden, Bestimmen und Hochladen behalten sollen und nicht durch komplexe Erfassungsformulare abgeschreckt werden dürfen.

Nach den bisherigen Erfahrungen muss bei Citizen-Science-Projekten immer abgewogen werden, ob es besser ist, eine große Menge einfach strukturierter Daten zu erhalten oder nur eine kleine Menge komplexer Datensammlungen. Im Hinblick auf die wichtige Funktion der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung sollte bei einem Citizen-Science-Projekt immer die Vereinfachung der Datenerfassung eine wichtige Rolle spielen. Auch die in jedem Fall nötige Qualitätskontrolle ist dann effizienter durchzuführen.

In diesem Zusammenhang muss bei der Gestaltung der Erfassungsformulare zudem berücksichtigt werden, dass eine zu detaillierte Abfrage von Daten, wie sie von in diesem Feld bislang unerfahrenen Wissenschaftlern oft gefordert wird, nur dazu führt, dass potenzielle Melder abgeschreckt werden. Zudem kann die Datenqualität leiden, wenn sehr detaillierte Abstufungen vom Beobachter gemacht werden sollen, die zuerst eine Schulung voraussetzen würden (z.B. die Abfrage von Biotoptypen o.Ä.). So erhaltene Daten sind nur bedingt vergleichbar und daher wenig zielführend. Um sowohl den Anforderungen der Wissenschaft als auch jenen der Bewusstseinsbildung (und nicht zuletzt den Eigeninteressen eines Verbandes) gerecht zu werden, verfolgen manche Verbände wie BirdLife Österreich eine Doppelstrategie und führen mehrere Portale parallel (Teufelbauer 2013).

Stehen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung, lässt sich auch eine strengere Methode benutzen, wie es in den europäischen Tagfalter-Monitoring-Projekten ( http://www.tagfalter-monitoring.de oder BCE 2013) der Fall ist. Hier werden vorher festgelegte Strecken regelmäßig mit festgelegter Methode begangen („Transekt-Methode“). Diese setzt allerdings eine intensive Schulung und laufende Betreuung der Melder bzw. Zähler voraus und ist entsprechend aufwändiger.

Vorteilhaft ist, dass sich methodisch anspruchsvollere Projekte leicht aus bestehenden Erfassungsprogrammen mit dem Schwerpunkt der Bewusstseinsbildung heraus entwickeln lassen, sofern entsprechende Ressourcen für die laufende Betreuung zur Verfügung stehen.

Die Diskussion um ethische Aspekte, insbesondere im Zusammenhang mit Facebook-Daten, muss an dieser Stelle auch hervorgehoben werden. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen das Zugriffsrecht auf ihre Daten behalten. Das bedeutet, dass jeder Benutzer alle Meldungen, die er selbst eingegeben hat, jederzeit wieder herunterladen und editieren kann. Auch das trägt zum Vertrauen in eine „Bürger-Wissenschaft“ zum Thema Natur bei.

Dass die vielfältigen Bemühungen um eine frühzeitige Qualitätssicherung durch verschiedene Instrumente erfolgreich sind und sich vielfältige wissenschaftliche Nutzungen ergeben, zeigt die Verwendung von Funddaten von http://www.naturbeobachtung.at in zahlreichen Publikationen, wie z.B. im „Verbreitungsatlas der Heuschrecken und Fangschrecken Ostösterreichs“ (Zuna-Kratky et al. 2010) oder im jährlichen DFZS-Wanderfalterbericht der Zeitschrift „Atalanta“ (Hensle 2007 – 2012). Ein Beispiel dafür, dass die Einbindung von ehrenamtlichen „Hobbyforschern“ in eine systematische Datensammlung ein wichtiger Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung sein kann, lieferte kürzlich auch das internationale Forscherteam um Dr. Constantí Stefanescu (Stefanescu et al. 2013): Die Wissenschaftler konnten erstmals bisher unbekannte Details zur Wanderung von Schmetterlingen entschlüsseln. Großen Anteil daran hatten die rund 60000 Beobachtungen, die Hunderte Naturbeobachter während der Distelfalter-Massenwanderungen 2009 sammelten. In die Studie flossen auch maßgeblich Daten der Meldeplattform http://www.naturbeobachtung.at ein.

Insgesamt liegt der Wert einer solchen Plattform darin, dass „Amateure“ – vom Vogelbeobachter bis zum Pilzsucher, vom Naturfotografen bis zum begeisterten Bergwanderer – aktiv und eigenverantwortlich an Forschungsarbeit in der Natur mitwirken können. „Hobbyforscher“ leisten so einen wichtigen Beitrag zur konstanten Beobachtung von Artbeständen und damit auch zur Biodiversitätsforschung.

Den Wert von „Amateur“-Arbeit für die Biodiversitätsforschung hat der Naturschutzbund bereits 2010 auf einer Fachtagung gemeinsam mit Wissenschaftlern, Hobbyforschern und Plattformbetreibern erörtert und in einem Memorandum festgehalten (Grabherr et al. 2010). Der damals an Entscheidungsträger aus der Forschungspolitik gerichtete Appell, den Wert von Amateur-Wissenschafts-Netzwerken zur Datengewinnung genauso wie zur Vernetzung von Amateurforschern und Wissenschaftlern anzuerkennen und diese inhaltlich wie finanziell zu unterstützen, gilt auch heute noch unverändert.

5 Ausblick

Die weitere Entwicklung von http://www.naturbeobachtung.at erfolgt zurzeit vor allem in den Bereichen Integration von Geoinformationen, Qualitätsmanagement und Nutzerinteraktion sowie der persönlichen Datenverwaltung. Im technischen Bereich ist dabei dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Grundsystem bereits 2003 auf Basis des Java-Frameworks Apache-Struts entwickelt wurde und daher neben einer optischen Anpassung („Facelifting“) auch neue Elemente künftiger Nutzerinteraktionen („Rich-Client-Technik“) ergänzt werden sollen. Das betrifft alle Bereiche, insbesondere aber die Verwaltung der eigenen Daten, die nun komplett neu überarbeitet wird und dann im Komfort einer normalen Desktop-Anwendung nicht mehr nachsteht.

Im Bereich der Visualisierung der Geoinformationen (Verbreitungskarten etc.) lag bisher der Schwerpunkt auf der schnellen Erstellung von Punkt-Verbreitungskarten sowie der Nutzung der Google-Maps-Technologie zur Verortung. Hier werden künftig zusätzlich auch die über das Projekt OpenStreetMap zusammengetragenen Geodaten als Kartenbasis zur Verfügung stehen.

Zudem werden die Darstellungsmöglichkeiten in Zukunft beträchtlich erweitert, indem über die Integration eines Geoservers für den Nutzer vielfältige Möglichkeiten bestehen, eigene Karten durch Kombination von thematischen Layern zu erstellen.

Aber auch im Bereich der Punkt-Verbreitungskarten soll das Kartenset erweitert werden. Im Rahmen eines großen Österreich weiten Schmetterlingsprojektes 2013/14 werden Bundesland-Verbreitungskarten ins System implementiert. Damit werden Fundmeldungen zu einer Art künftig auch pro Bundesland visualisiert werden können.

Diese Möglichkeit wird Spezialprojekte unterstützen, die sich auf räumliche Teilbereiche konzentrieren. Im Rahmen von solchen Projekten lassen sich bei einem Meldeaufruf an die Bevölkerung Schwerpunkte setzen (z.B. „Igel in Wien“, „Leben im Nationalpark Gesäuse“). Ein Beispiel dafür ist in der Abb. 5 zum Projekt „Igel in Wien“ dargestellt.

Die Kommunikation der Nutzer untereinander ist ein weiterer Schwerpunkt aktueller und künftiger Entwicklungen. Gerade im Bereich von Bestimmungsfragen und im Qualitätsmanagement ist eine direkte nicht-öffentliche Kommunikation zwischen Nutzern hilfreich. Zwar war das bisher über E-Mail möglich, aber eine direkte Integration ins System wird den Informationsfluss noch deutlich verbessern und auch Moderatoren und Administratoren die Betreuung vereinfachen.

Literatur

BCE (2013): Butterfly conservation Europe. http://butterfly-recording.eu/. Letzter Zugriff: 02.05.2013.

Bonney, R., Cooper, C.B., Dickinson, J., Kelling, S., Phillips, T., Rosenberg, K., Shirk, J. (2009): Citizen Science: a new paradigm for increasing science knowledge and scientific literacy. BioScience 59, 977-984.

Cohn, J.P. (2008): Citizen Science: Can volunteers do real research? BioScience 58 (3), 192-197.

Cooper, C.B., Hochachka, W.M., Dhondt, A.A. (2012): The opportunities and challenges of Citizen Science as a tool for ecological research. In: Dickinson, J.L., Bonney, R., eds., Citizen science: public collaboration in environmental research, Cornell University Press, Ithaca, NY.

Cosquer, A., Raymond, R., Prevot-Julliard, A.-C. (2012): Observations of everyday biodiversity: a new perspective for conservation? Ecology and Society 17 (4), 2.

Dickinson, J.L., Zuckerberg, B., Bonter, D.N. (2010): Citizen science as an ecological research tool: challenges and benefits. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 41, 149-172.

Grabherr, G. (2010): Memorandum über die Bedeutung und den Wert von Amateur-Wissenschafts-Netzwerken in der Biodiversitätsforschung. Unveröff. Mskr., Fachkongress „Public goes Science”, 01.07.2010, Naturschutzbund, Salzburg.

Hensle, J. (2007 – 2012): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011. Atalanta 38 (1/2), 15-135; 39 (1-4), 13-154; 40 (1-4), 13-134; 41 (1/2), 19-163; 42 (1-4), 21-82; 43 (1/2), 13-62.

Holzner, W., Bogner, D., Geburek, T., Tiefenbach, M., Zech, S. (2006): MOBI-e Entwicklung eines Konzeptes für ein Biodiversitäts-Monitoring in Österreich. Studie im Auftrag des Lebensministeriums, Endbericht + Anhang. Wien.

Schmeller, D.S., Henry, P.-Y., Julliard, R., Gruber, B., Clobert, J., Dziock, F., Lengyel, S., Nowicki, P., D’Eri, E., Budrys, E., Kull, T., Tali, K., Bauch, B., Settele, J., Van Swaay, Ch., Kobler, A., Babij, V., Papastergiadou, E., Henle, K. (2008): Advantages of Volunteer-Based Biodiversity Monitoring in Europe. Conservation Biology 23 (2), 307-316.

Silvertown, J. (2009): A new dawn for Citizen Science. Trends Ecol. Evol. 2, 467-471.

Stefanescu, C., Páramo, F., Åkesson, S., Alarcón, M., Ávila, A., Brereton, T., Carnicer, J., Cassar, L.F., Fox, R., Heliola, J., Hill, J.K., Hirneisen, N., Kjellã, N., Kühn, E., Kuussaari, M., Leskinen, M., Liechti, F., Musche, M., Regan, E., Reynolds, D., Roy, D.B., Ryrholm, N., Schmaljohann, H., Settele, J., Thomas, C.D., van Swaay, C., Chapman, J. (2013): Multigenerational long-distance migration of insects: studying the painted lady butterfly in the Western Palaearctic. Ecography 36 (4), 474-486.

Teufelbauer, N. (2013): Citizen Science als wichtiges Standbein des Vogelschutzes. Präsentation auf der Tagung Biodiversität und Citizen Science: Reine Öffentlichkeitsarbeit oder echter Beitrag zur Wissenschaft? 14.03.2013. Universität für Bodenkultur, Wien.

Zuna-Kratky, T., Karner-Ranner, E., Lederer, E., Braun, B., Berg, H.-M., Denner, M., Bieringer, G., Ranner, A., Zechner, L. (2009): Verbreitungsatlas der Heuschrecken und Fangschrecken Ostösterreichs. Verlag Naturhistorisches Museum Wien, Wien, 304S.

Anschriften der Verfasser: Norbert Hirneisen, science4you, von Müllenark Straße 19, D-53179 Bonn, E-Mail info@science4you.org; Gernot Neuwirth, naturbeobachtung.at, Naturschutzbund Österreich, Museumsplatz 2, A-5020 Salzburg, E-Mail gernot.neuwirth@naturschutzbund.at.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.